物理人教版(2019)必修第二册8.4机械能守恒 说课(共21张ppt)

文档属性

| 名称 | 物理人教版(2019)必修第二册8.4机械能守恒 说课(共21张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 43.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-10-27 22:16:13 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

8.4 机械能守恒定律

目录

重、难点

教材分析

学生学情

教学过程

教学目标

1

2

3

4

5

6

板书设计

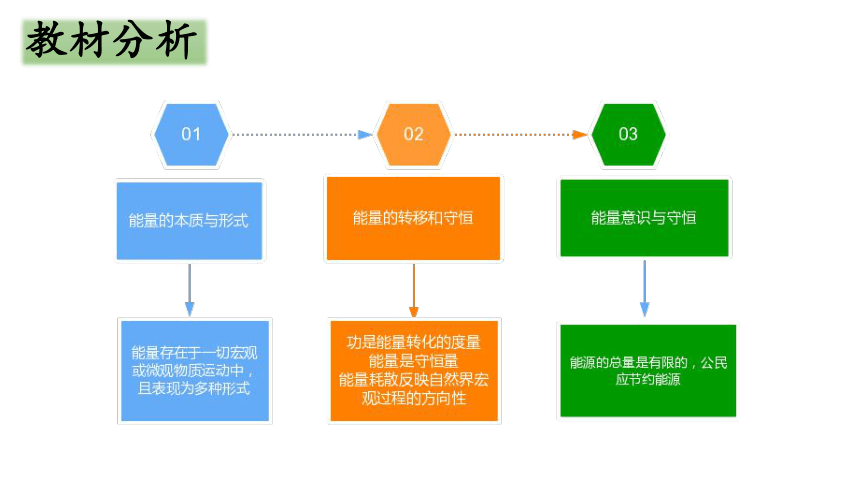

教材分析

教材分析

教材分析

学生学情

01

02

04

03

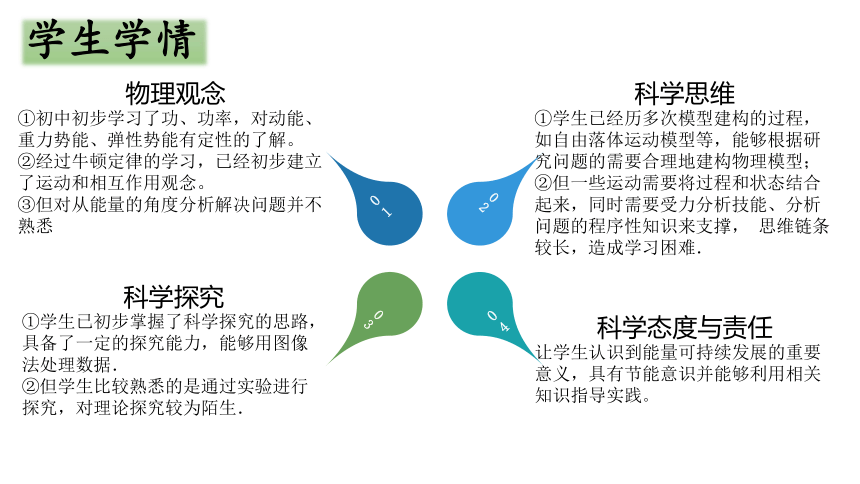

物理观念

①初中初步学习了功、功率,对动能、重力势能、弹性势能有定性的了解。

②经过牛顿定律的学习,已经初步建立了运动和相互作用观念。

③但对从能量的角度分析解决问题并不熟悉

科学探究

①学生已初步掌握了科学探究的思路,具备了一定的探究能力,能够用图像法处理数据.

②但学生比较熟悉的是通过实验进行探究,对理论探究较为陌生.

科学思维

①学生已经历多次模型建构的过程,如自由落体运动模型等,能够根据研究问题的需要合理地建构物理模型;

②但一些运动需要将过程和状态结合起来,同时需要受力分析技能、分析问题的程序性知识来支撑, 思维链条较长,造成学习困难.

科学态度与责任

让学生认识到能量可持续发展的重要意义,具有节能意识并能够利用相关知识指导实践。

教学目标

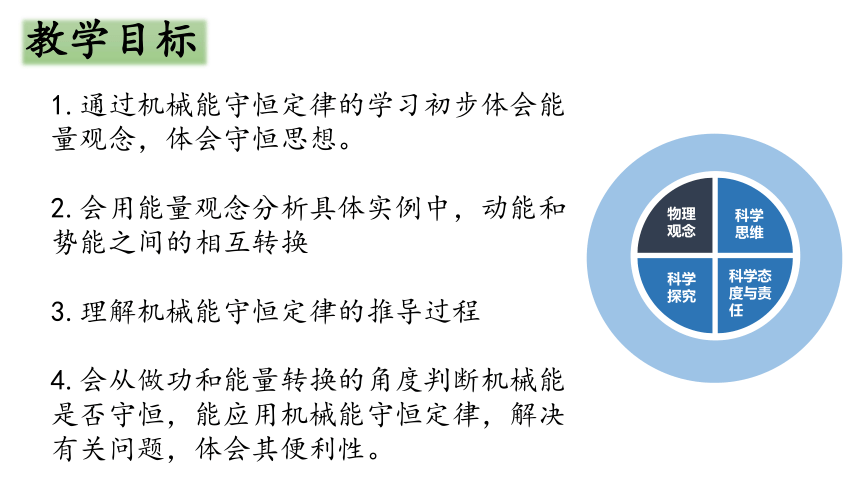

1.通过机械能守恒定律的学习初步体会能量观念,体会守恒思想。

2.会用能量观念分析具体实例中,动能和势能之间的相互转换

3.理解机械能守恒定律的推导过程

4.会从做功和能量转换的角度判断机械能是否守恒,能应用机械能守恒定律,解决有关问题,体会其便利性。

物理观念

科学态度与责任

科学探究

科学思维

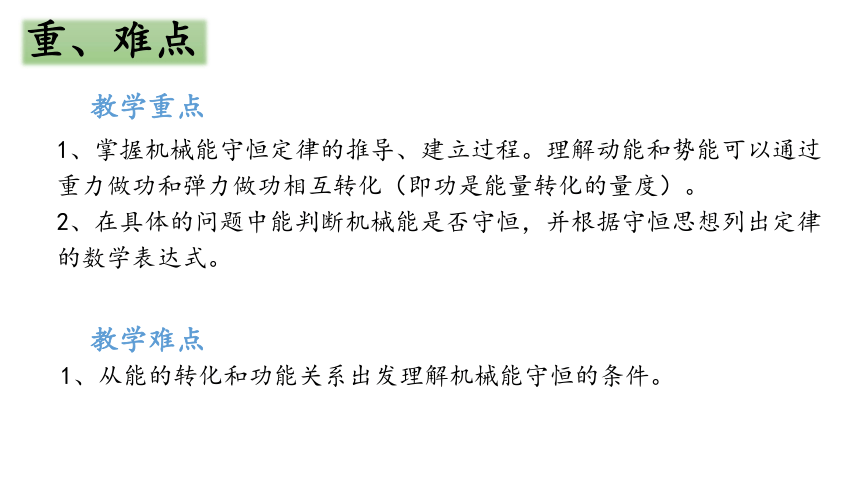

重、难点

1、掌握机械能守恒定律的推导、建立过程。理解动能和势能可以通过重力做功和弹力做功相互转化(即功是能量转化的量度)。

2、在具体的问题中能判断机械能是否守恒,并根据守恒思想列出定律的数学表达式。

1、从能的转化和功能关系出发理解机械能守恒的条件。

教学重点

教学难点

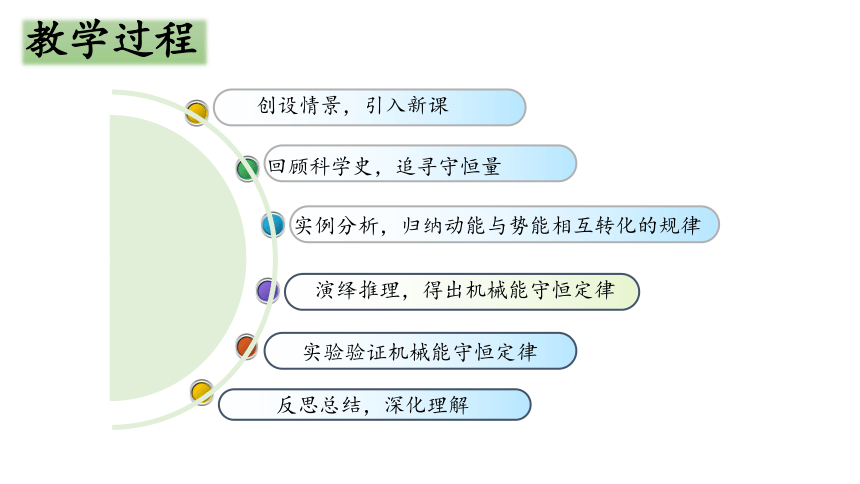

教学过程

回顾科学史,追寻守恒量

实例分析,归纳动能与势能相互转化的规律

演绎推理,得出机械能守恒定律

反思总结,深化理解

实验验证机械能守恒定律

创设情景,引入新课

创设情景,引入新课

通过大锤拆除建筑物,展现物理现象,激发学生兴趣和思考,引出做功与能量的关系。

为什么将铁球从高处甩下来?

创设情景,引入新课

让学生体验真实物理情景,理解物理知识,引入科学史

回顾科学史,追寻守恒量

实验表明:斜面上的小球在运动的过程中好像“记得”自己的起始的高度(或者与高度相关的某个量)后来的物理学家把这一事实说成是“某个量是守恒的”,并且把这个量叫做能量或能。

伽利略年代没有能量的概念,当时的描述没有发现更深层的规律。

1.小球从斜面某一高度由静止滑下,会运动到另一个斜面的什么位置?经历了哪几个运动过程?这些过程各有什么特点?

2.减小另一个斜面的倾斜角会怎样?放平会怎样?

实例分析,归纳动能与势能相互转化的规律

1、动能与重力势能相互转化

引导学生思考:小球从A到B和从B到C过程中有什么力做功,哪些能量在转化。强调突出,力做功对应能量转化。

得出结论:重力做功的情况下,重力势能与动能相互转化。

实例分析,归纳动能与势能相互转化的规律

2、动能与弹性势能相互转化

引导学生思考:什么力在做功,什么能量在转化?

得出结论:弹力做功的情况下,弹性势能与动能相互转化。

实例分析,归纳动能与势能相互转化的规律

3、动能与弹性势能、重力势能相互转化

引导学生思考:什么力在做功,什么能量在转化?

得出结论:有重力,弹力同时做功的情况下,重力势能、弹性势能与动能三者相互转化。

演绎推理,得出机械能守恒定律

问题1:物体在某一时刻处在位置A,假设这时它的动能是EK1,重力势能是EP1,总机械能是多少?

问题2:经过一段时间后,物理运动到B位置,这时它的动能是EK2,重力势能是EP2,这时候的总机械能是多少?

问题3:由动能定理,重力对物理所做的功等于物体动能的增加,请列式?

问题4:由重力的功与重力势能的关系,重力对物体做的功等于重力势能的减少,请列式?

演绎推理,得出机械能守恒定律

1、内容:在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变。

2、表达式:系统初状态的总机械能等于末状态的总机械能.

3、守恒的条件:系统内只有重力或弹力做功;或者只发生动能和势能间的相互转化

实验验证机械能守恒定律

反思总结,深化理解

讨论在这两种情况下:

重力做的功相等吗?

重力势能的变化相等吗?

动能的变化相等吗?

重力势能各转化成什么形式的能?

总结:机械能的增减是除了重力和弹力以外的其他力做功的必然结果。

教学过程

合作探究:开普勒第二定律中蕴含的遵循机械能守恒关系,理论推导其模型。

板书设计

8.4 机械能守恒定律

目录

重、难点

教材分析

学生学情

教学过程

教学目标

1

2

3

4

5

6

板书设计

教材分析

教材分析

教材分析

学生学情

01

02

04

03

物理观念

①初中初步学习了功、功率,对动能、重力势能、弹性势能有定性的了解。

②经过牛顿定律的学习,已经初步建立了运动和相互作用观念。

③但对从能量的角度分析解决问题并不熟悉

科学探究

①学生已初步掌握了科学探究的思路,具备了一定的探究能力,能够用图像法处理数据.

②但学生比较熟悉的是通过实验进行探究,对理论探究较为陌生.

科学思维

①学生已经历多次模型建构的过程,如自由落体运动模型等,能够根据研究问题的需要合理地建构物理模型;

②但一些运动需要将过程和状态结合起来,同时需要受力分析技能、分析问题的程序性知识来支撑, 思维链条较长,造成学习困难.

科学态度与责任

让学生认识到能量可持续发展的重要意义,具有节能意识并能够利用相关知识指导实践。

教学目标

1.通过机械能守恒定律的学习初步体会能量观念,体会守恒思想。

2.会用能量观念分析具体实例中,动能和势能之间的相互转换

3.理解机械能守恒定律的推导过程

4.会从做功和能量转换的角度判断机械能是否守恒,能应用机械能守恒定律,解决有关问题,体会其便利性。

物理观念

科学态度与责任

科学探究

科学思维

重、难点

1、掌握机械能守恒定律的推导、建立过程。理解动能和势能可以通过重力做功和弹力做功相互转化(即功是能量转化的量度)。

2、在具体的问题中能判断机械能是否守恒,并根据守恒思想列出定律的数学表达式。

1、从能的转化和功能关系出发理解机械能守恒的条件。

教学重点

教学难点

教学过程

回顾科学史,追寻守恒量

实例分析,归纳动能与势能相互转化的规律

演绎推理,得出机械能守恒定律

反思总结,深化理解

实验验证机械能守恒定律

创设情景,引入新课

创设情景,引入新课

通过大锤拆除建筑物,展现物理现象,激发学生兴趣和思考,引出做功与能量的关系。

为什么将铁球从高处甩下来?

创设情景,引入新课

让学生体验真实物理情景,理解物理知识,引入科学史

回顾科学史,追寻守恒量

实验表明:斜面上的小球在运动的过程中好像“记得”自己的起始的高度(或者与高度相关的某个量)后来的物理学家把这一事实说成是“某个量是守恒的”,并且把这个量叫做能量或能。

伽利略年代没有能量的概念,当时的描述没有发现更深层的规律。

1.小球从斜面某一高度由静止滑下,会运动到另一个斜面的什么位置?经历了哪几个运动过程?这些过程各有什么特点?

2.减小另一个斜面的倾斜角会怎样?放平会怎样?

实例分析,归纳动能与势能相互转化的规律

1、动能与重力势能相互转化

引导学生思考:小球从A到B和从B到C过程中有什么力做功,哪些能量在转化。强调突出,力做功对应能量转化。

得出结论:重力做功的情况下,重力势能与动能相互转化。

实例分析,归纳动能与势能相互转化的规律

2、动能与弹性势能相互转化

引导学生思考:什么力在做功,什么能量在转化?

得出结论:弹力做功的情况下,弹性势能与动能相互转化。

实例分析,归纳动能与势能相互转化的规律

3、动能与弹性势能、重力势能相互转化

引导学生思考:什么力在做功,什么能量在转化?

得出结论:有重力,弹力同时做功的情况下,重力势能、弹性势能与动能三者相互转化。

演绎推理,得出机械能守恒定律

问题1:物体在某一时刻处在位置A,假设这时它的动能是EK1,重力势能是EP1,总机械能是多少?

问题2:经过一段时间后,物理运动到B位置,这时它的动能是EK2,重力势能是EP2,这时候的总机械能是多少?

问题3:由动能定理,重力对物理所做的功等于物体动能的增加,请列式?

问题4:由重力的功与重力势能的关系,重力对物体做的功等于重力势能的减少,请列式?

演绎推理,得出机械能守恒定律

1、内容:在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变。

2、表达式:系统初状态的总机械能等于末状态的总机械能.

3、守恒的条件:系统内只有重力或弹力做功;或者只发生动能和势能间的相互转化

实验验证机械能守恒定律

反思总结,深化理解

讨论在这两种情况下:

重力做的功相等吗?

重力势能的变化相等吗?

动能的变化相等吗?

重力势能各转化成什么形式的能?

总结:机械能的增减是除了重力和弹力以外的其他力做功的必然结果。

教学过程

合作探究:开普勒第二定律中蕴含的遵循机械能守恒关系,理论推导其模型。

板书设计