第14课《回忆我的母亲》课件

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

回忆

我的母亲

朱德

核心素养

理解课文内容,把握母亲的艺术形象,感悟作者的意图。了解散文的特点;理解文章的主要内容,了解散文的特点;理解文章的主要内容。

领悟文章蕴含的深沉无私的母爱,激发感恩情怀,体会儿子对母亲的思念、忏悔、自责,体会磨难对于人生的意义,学习在磨难中成长坚强的品质。

品味课文质朴深情的语言,了解回忆性散文的特点;抓住文章的主线,通过作者回忆的具体事例,感受母亲的品格。

学习按时间顺序有重点地选取典型材料来表现人物优秀品质的写法。

学习朱德同志的母亲勤劳俭朴、宽厚仁慈、坚韧顽强的美德,体会作者对母亲的思念、敬爱之情。

01

02

03

Part 1

新课导入

新课导入

“同学们,母亲在我们的成长过程中扮演着至关重要的角色。那么,你们有没有想过,一位伟大的人物,他的母亲会是怎样的呢?今天,我们就来看看朱德笔下的母亲,他为什么要回忆自己的母亲?他的母亲又有着怎样的故事和品质呢?带着这些疑问,让我们开启《回忆我的母亲》的学习之旅。”

朱德,中国共产党、中国人民解放军、中华人民共和国主要缔造者与领导人之一,中国人民解放军的主要缔造者之一 。

朱德参加革命近70年,经历了旧民主主义革命、新民主主义革命、社会主义革命、社会主义建设几个历史时期,为中国人民解放事业和社会主义建设事业建立了不朽功勋,深受全党、全军、全国各族人民爱戴和崇敬。

作者简介

毛泽东称赞朱德是“人民的光荣”。

作者简介

本文选自《朱德选集》(人民出版社1983年版)。

本文是朱德同志在得知母亲去世的消息后写的一篇回忆母亲的文章,原题是《母亲的回忆》,刊载在1944年4月5日延安《解放日报》上。

1983年中共中央文献编辑委员会出版了《朱德选集》,改题目为《回忆我的母亲》。

写作背景

文体知识——回忆录

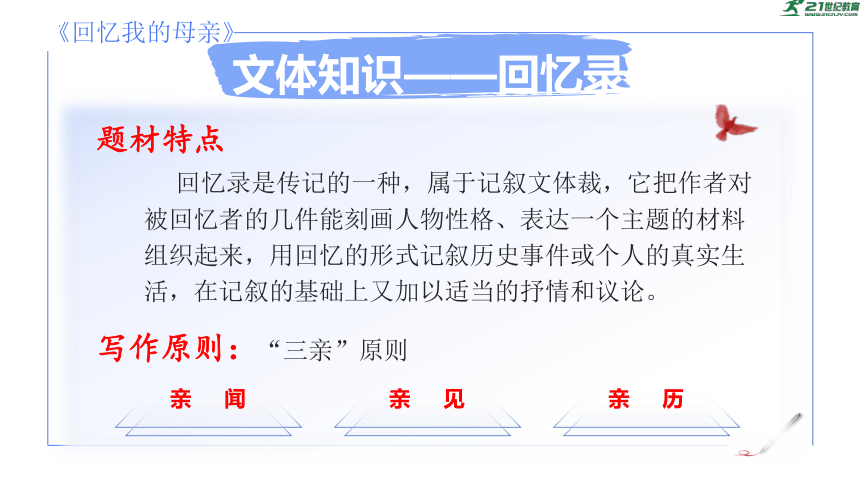

回忆录是传记的一种,属于记叙文体裁,它把作者对被回忆者的几件能刻画人物性格、表达一个主题的材料组织起来,用回忆的形式记叙历史事件或个人的真实生活,在记叙的基础上又加以适当的抒情和议论。

题材特点

写作原则:“三亲”原则

亲闻

亲见

亲历

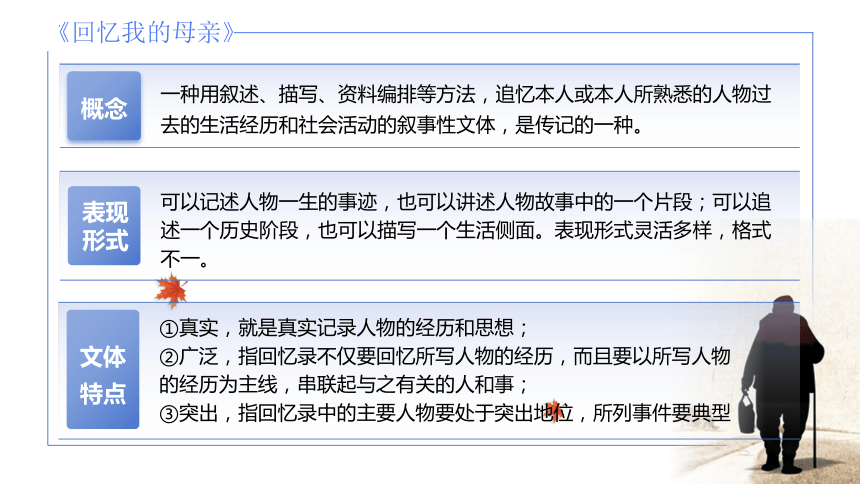

一种用叙述、描写、资料编排等方法,追忆本人或本人所熟悉的人物过去的生活经历和社会活动的叙事性文体,是传记的一种。

概念

可以记述人物一生的事迹,也可以讲述人物故事中的一个片段;可以追述一个历史阶段,也可以描写一个生活侧面。表现形式灵活多样,格式不一。

表现

形式

①真实,就是真实记录人物的经历和思想;

②广泛,指回忆录不仅要回忆所写人物的经历,而且要以所写人物

的经历为主线,串联起与之有关的人和事;

③突出,指回忆录中的主要人物要处于突出地位,所列事件要典型

文体

特点

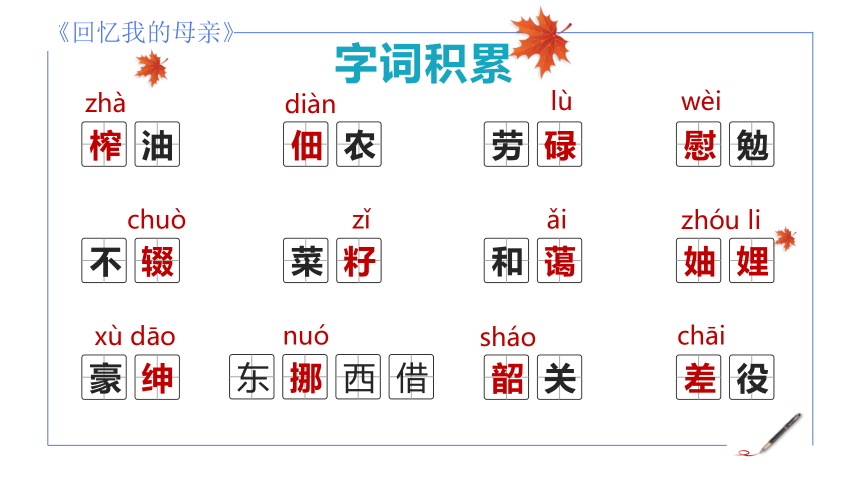

zhà

榨油

diàn

佃农

劳碌

慰勉

不辍

菜籽

和蔼

妯娌

xù dāo

豪绅

韶关

差役

lù

东挪西借

字词积累

wèi

chuò

sháo

zǐ

ǎi

zhóu li

chāi

nuó

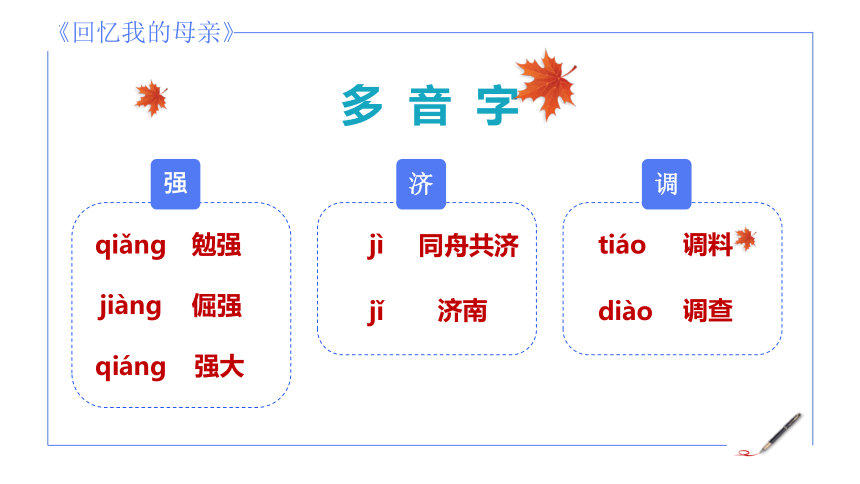

强

qiǎnɡ

勉强

济

jì

同舟共济

jǐ

济南

调

tiáo

调料

diào

调查

多音字

jiànɡ

倔强

qiánɡ

强大

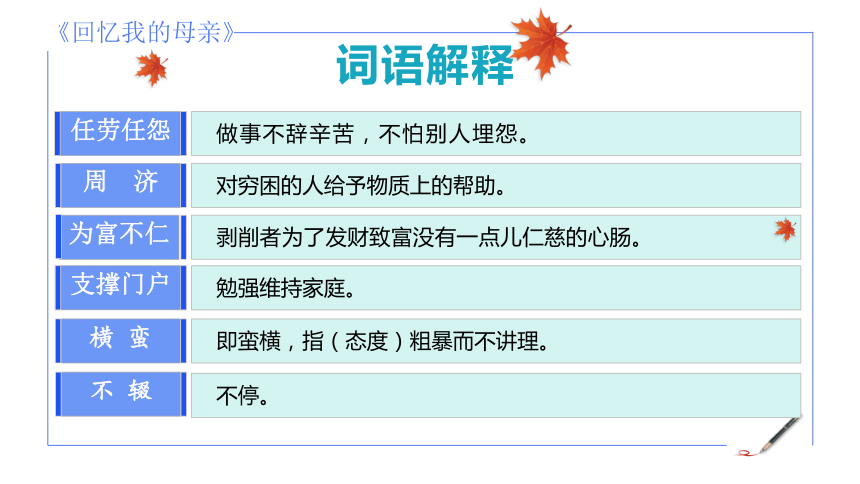

任劳任怨

做事不辞辛苦,不怕别人埋怨。

词语解释

周 济

对穷困的人给予物质上的帮助。

为富不仁

剥削者为了发财致富没有一点儿仁慈的心肠。

支撑门户

勉强维持家庭。

横 蛮

即蛮横,指(态度)粗暴而不讲理。

不 辍

不停。

Part 2

初读课文

整体感知

1、初读课文,说说母亲是一个怎样的形象。

母亲是一个勤劳的人。“母亲是个好劳动。从我能记忆时起,总是天不亮就起床......母亲把饭煮了,还要种田,种菜,喂猪,养蚕,纺棉花”可以看出。

母亲是一个聪明能干的人。我们用桐子榨油来点灯,吃的是豌豆饭、菜饭、红薯饭、杂粮饭,把菜籽榨出的油放在饭里做调料。这类地主富人家看也不看的饭食,母亲却能做得使一家人吃起来有滋味”可以看出。

2、再读课文,说说全文可以分成几个部分,并概括每个部分的主要内容。

第一部分

(1)

痛悼母亲逝世,总领全文,引出对母亲的回忆。

第二部分

(2—13)

文章的主体部分,记叙了母亲勤劳的一生。

第三部分(14—17)

以抒情、议论的笔触来抒发对母亲的悼念之情。

Part 3

精读课文深入体会

1、文章是按照什么顺序来组织材料的?这样写有什么好处?

文章以时间为顺序组织材料。好处是使母亲的一生经历清晰地呈现在读者面前,脉络分明,层次清楚,让读者能更好地理解母亲在不同阶段的生活状况和品质表现。

2、齐读课文第一部分,思考这段话在全文起什么作用?表达了作者怎样的感情?

第一段交代写作缘由,由母亲的逝世而忆及许多往事,这些往事都反映了母亲“勤劳一生” ,“勤劳一生” 便成了全文的叙事线索,同时也才“值得我永远回忆”,进而点明题旨。这一部分是全文的总起,以“勤劳”二字总领全文。通过回忆和歌颂母亲勤劳一生,表达出作者的怀念和悲痛之情。

3、文章从哪两种角色来体现母亲勤劳的一生?分别体现了母亲怎样的品质。

母亲不仅承担繁重的家务劳动,还负责管理家庭事务,如安排家人的生活、协调家庭成员之间的关系等,体现她的聪明能干、任劳任怨。

家 庭

角 色

邻 里关 系

母亲周济和照顾比自己更穷的亲戚,展现她的宽厚仁慈。

4、文中还写了母亲的哪些事例?这些事例表现了她的什么品格?

时间 母亲经历的事情 表现出的思想品格

“我”小时候

“整日劳碌着”,煮饭、种田、种菜、喂猪……

聪明能干,勤劳俭朴,宽厚仁慈

1895—1900年

前后

被逼退佃、搬家,遭遇天灾

坚强不屈;爱憎分明

1905年

1908年

1919年

节衣缩食,借债供作者读书

支持、慰勉作者参加革命

离开土地就不舒服,回家继续劳动

识大体、明事理

深明大义

勤劳朴实

4、文中还写了母亲的哪些事例?这些事例表现了她的什么品格?

时间 母亲经历的事情 表现出的思想品格

大革命时期(1927—1937年)

抗战以后

1943年

独立支持一家人的生活

过着勤苦的农妇生活

86岁高龄仍不辍劳作

勤俭持家

理解、支持革命

热爱劳动

5、文章哪些地方能体现母亲的坚强品质,请简要结合文章内容进行分析。

面对困境:家庭遭遇不幸时,母亲没有被打倒,反而更加坚强地面对生活,这种坚强不屈的精神对作者产生了深远的影响。

反抗精神:在旧社会的压迫下,母亲对豪绅地主的欺压、衙门差役的横蛮表示反感,启发了作者幼年时期反抗压迫追求光明的思想。

6、作者在回忆往事后,深情地写到:“我应该感谢母亲。”

结合全文具体内容,说说“我”从母亲身上得到了哪些教益?。

生产知识:母亲教给作者许多生产知识,这些知识成为作者日后生活和革命的宝贵财富。

品德培养:母亲的勤劳、善良、坚强等品质,潜移默化地影响着作者,为他的成长和革命事业奠定了坚实的基础。

革命支持:母亲理解并支持作者从事革命事业,她的支持是作者不断前进的动力。

7、本文标题是《回忆我的母亲》,第5段内容是否偏离标题?请概述理由。

不偏题。

本段主要写“我”从小勤劳能干,懂事孝顺,这是母亲潜移默化影响“我”的结果,突出了母亲对“我”的深远影响,从侧面衬托了母亲的勤劳能干,表达了“我”对母亲的感激与怀念之情,与标题紧密相连。

8、“母亲最大的特点是一生不曾脱离过劳动”与前文哪一句相照应?

指一篇文章首尾或前后内容的关照和呼应。

这样互相辉映,相得益彰,使文章前后贯通,结构完整,中心突出。

大体有两种:一是首尾照应,即我们常说的首尾呼应;二是多处照应,即对于重点部分或主要内容多次呼应,使中心更加鲜明突出。

照应首段“勤劳一生”,也表明至此段结束了对往事的回忆。

照

应

9、作者在叙述母亲的事迹时,经常穿插一些议论,这些议论有什么作用?

议

论

这些议论起到了画龙点睛的作用,既能深化文章的主题,又能表达作者对母亲的赞美和崇敬之情。例如“我应该感谢母亲,她教给我与困难作斗争的经验。我在家庭中已经饱尝艰苦,这使我在三十多年的军事生活和革命生活中再没感到过困难,没被困难吓倒。母亲又给我一个强健的身体,一个勤劳的习惯,使我从来没感到过劳累”,通过议论突出了母亲对作者的深远影响。

9、“母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史”这句话运用了怎样的表达方式?有什么作用?

议

论

①在开头,总领全文、点明中心、引出下文。

②在叙述中穿插,使文章锦上添花;在段与段之间穿插,有承上启下的过渡作用。

③在结尾,画龙点睛。有的呼应开头,使文章结构严谨;有的总结全文,发出号召,深化主题。

9、“母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史”这句话运用了怎样的表达方式?有什么作用?

这句议论,将对母亲的深情与对民族、对广大劳动人民的深情融合在一起,升华了母亲的形象,深化了文章主题,读来令人倍加感动。

议

论

10、第16段表达了几层意思?运用了什么手法?

母亲现在离我而去了,我将永不能再见她一面了,这个哀痛是无法补救的。母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。我用什么方法来报答母亲的深恩呢?我将继续尽忠于我们的民族和人民,尽忠于我们的民族和人民的希望——中国共产党,使和母亲同样生活着的人能够过快乐的生活。

痛悼母亲的离去

对母亲的赞美

决心尽忠革命事业

层层递进

Part 4

合作探究

1、文中有多处对母亲劳动场景的描写,如“母亲在灶上汗流满面地烧饭”等,这些描写属于什么描写方法?有什么作用?

这些属于细节描写。作用是生动形象地展现了母亲劳动的辛苦和勤劳的形象,使读者能够更直观地感受到母亲的付出,增强了文章的感染力,也表达了作者对母亲的心疼和敬爱之情。

2、赏析文章细节描写的作用。

这段细节描写生动地展现了母亲的勤劳以及作者对母亲的心疼和懂事。通过描述作者从小就自然地帮母亲忙,以及看到母亲劳碌时的行动,体现了母子之间深厚的情感,也从侧面反映出母亲的勤劳对作者的影响,使作者从小就懂得分担家庭责任。

“母亲这样地整日劳碌着。我到四五岁时就很自然地在旁边帮她的忙,到八九岁时就不但能挑能背,还会种地了。记得那时我从私塾回家,常见母亲在灶上汗流满面地烧饭,我就悄悄把书一放,挑水或放牛去了。”

3、文中多次提到母亲“总是天不亮就起床”,这一细节有何深意?

这一细节反复强调,突出了母亲的勤劳刻苦,日复一日地早起劳作,展现了母亲勤劳一生的形象特点,也为下文叙述母亲的其他事迹和品质做了铺垫,同时体现了母亲为家庭的默默付出和奉献精神。

4、 作者回忆母亲“在我小时候,她总是用温和的目光看着我,给我讲述做人的道理”,这一细节描写对塑造母亲形象有什么作用?

这一细节描写体现了母亲的慈爱和对作者的教育关怀,展现了母亲不仅在生活上辛勤操劳,还在精神上给予作者引导和关爱,丰富了母亲的形象,使母亲的形象更加立体、丰满,也表达了作者对母亲教育之恩的感激之情。

5、 “母亲年老了,但她永远想念着我,如同我永远想念着她一样。”这句话中的“永远”一词有什么表达效果?

“永远”一词强调了母亲对作者的思念以及作者对母亲的思念之深,不受时间和空间的限制,体现了母子之间深厚的亲情纽带,这种情感是永恒的,进一步突出了作者对母亲的怀念之情。

6、作者在描述母亲的品质时,运用了哪些修辞手法?举例说明并分析其效果。

作者运用了比喻的修辞手法,如“母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史”,将母亲比作千百万劳动人民中的一员,生动形象地说明了母亲的平凡与伟大,她所代表的是广大劳动人民的群体形象,突出了劳动人民在历史创造中的重要作用,也表达了作者对母亲以及劳动人民的赞美之情。

痛悼母亲

引出回忆

情感升华

报答深恩

勤劳的母亲

革命的母亲

整日劳碌

任劳任怨

坚强刚毅

聪明能干

回忆我的母亲

寄情于事

歌颂美德

送子读书

期望成功

支持革命

给“我”慰勉

教给“我”与困难做斗争的经验

教给“我”生产知识和革命意志

尽忠于民族

尽忠于人民

尽忠于党

Part 5

写作手法

时间顺序清晰:

文章以时间为线索,从母亲的出生、童年到成年,再到晚年,依次叙述母亲的经历,使文章脉络清晰,让读者能清晰地了解母亲的一生。

典型事例突出人物形象:

作者选取的事例平凡而又典型,如母亲在艰苦的环境下辛勤劳作、在家庭遭遇困难时坚强应对、周济穷人等,生动地塑造了母亲的伟大形象。

夹叙夹议深化主题:

在叙述母亲的事迹时,作者适当穿插了精当的议论,如“我一天比一天更加认识:只有这种知识,这种意志,才是世界上最可宝贵的财产”,起到了画龙点睛的效果,深化了文章的主题。

Part 6

文章主旨

文章主旨

本文主要回忆了母亲勤劳的一生,赞颂了母亲勤劳俭朴、宽厚仁慈、坚忍顽强的优秀品质,叙述了母亲对自己的教育及影响,抒发了作者对母亲的深深怀念和无限敬爱的感情,表达了作者要以尽忠于民族和人民,尽忠于党来报答母亲深恩的决心。

Part 7

课堂总结

课堂总结

同学们,母亲是我们人生的第一任老师,她的言传身教对我们的成长有着深远的影响。让我们铭记朱德母亲的伟大精神,在今后的人生道路上不断努力,传承和弘扬中华民族的优秀传统美德。

教师寄语

同学们,我们一定要好好珍惜亲人在身边的每时每刻。永远不要等到“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”,再后悔。

部编版初中语文

七年级上册第四单元

谢谢大家

回忆

我的母亲

朱德

核心素养

理解课文内容,把握母亲的艺术形象,感悟作者的意图。了解散文的特点;理解文章的主要内容,了解散文的特点;理解文章的主要内容。

领悟文章蕴含的深沉无私的母爱,激发感恩情怀,体会儿子对母亲的思念、忏悔、自责,体会磨难对于人生的意义,学习在磨难中成长坚强的品质。

品味课文质朴深情的语言,了解回忆性散文的特点;抓住文章的主线,通过作者回忆的具体事例,感受母亲的品格。

学习按时间顺序有重点地选取典型材料来表现人物优秀品质的写法。

学习朱德同志的母亲勤劳俭朴、宽厚仁慈、坚韧顽强的美德,体会作者对母亲的思念、敬爱之情。

01

02

03

Part 1

新课导入

新课导入

“同学们,母亲在我们的成长过程中扮演着至关重要的角色。那么,你们有没有想过,一位伟大的人物,他的母亲会是怎样的呢?今天,我们就来看看朱德笔下的母亲,他为什么要回忆自己的母亲?他的母亲又有着怎样的故事和品质呢?带着这些疑问,让我们开启《回忆我的母亲》的学习之旅。”

朱德,中国共产党、中国人民解放军、中华人民共和国主要缔造者与领导人之一,中国人民解放军的主要缔造者之一 。

朱德参加革命近70年,经历了旧民主主义革命、新民主主义革命、社会主义革命、社会主义建设几个历史时期,为中国人民解放事业和社会主义建设事业建立了不朽功勋,深受全党、全军、全国各族人民爱戴和崇敬。

作者简介

毛泽东称赞朱德是“人民的光荣”。

作者简介

本文选自《朱德选集》(人民出版社1983年版)。

本文是朱德同志在得知母亲去世的消息后写的一篇回忆母亲的文章,原题是《母亲的回忆》,刊载在1944年4月5日延安《解放日报》上。

1983年中共中央文献编辑委员会出版了《朱德选集》,改题目为《回忆我的母亲》。

写作背景

文体知识——回忆录

回忆录是传记的一种,属于记叙文体裁,它把作者对被回忆者的几件能刻画人物性格、表达一个主题的材料组织起来,用回忆的形式记叙历史事件或个人的真实生活,在记叙的基础上又加以适当的抒情和议论。

题材特点

写作原则:“三亲”原则

亲闻

亲见

亲历

一种用叙述、描写、资料编排等方法,追忆本人或本人所熟悉的人物过去的生活经历和社会活动的叙事性文体,是传记的一种。

概念

可以记述人物一生的事迹,也可以讲述人物故事中的一个片段;可以追述一个历史阶段,也可以描写一个生活侧面。表现形式灵活多样,格式不一。

表现

形式

①真实,就是真实记录人物的经历和思想;

②广泛,指回忆录不仅要回忆所写人物的经历,而且要以所写人物

的经历为主线,串联起与之有关的人和事;

③突出,指回忆录中的主要人物要处于突出地位,所列事件要典型

文体

特点

zhà

榨油

diàn

佃农

劳碌

慰勉

不辍

菜籽

和蔼

妯娌

xù dāo

豪绅

韶关

差役

lù

东挪西借

字词积累

wèi

chuò

sháo

zǐ

ǎi

zhóu li

chāi

nuó

强

qiǎnɡ

勉强

济

jì

同舟共济

jǐ

济南

调

tiáo

调料

diào

调查

多音字

jiànɡ

倔强

qiánɡ

强大

任劳任怨

做事不辞辛苦,不怕别人埋怨。

词语解释

周 济

对穷困的人给予物质上的帮助。

为富不仁

剥削者为了发财致富没有一点儿仁慈的心肠。

支撑门户

勉强维持家庭。

横 蛮

即蛮横,指(态度)粗暴而不讲理。

不 辍

不停。

Part 2

初读课文

整体感知

1、初读课文,说说母亲是一个怎样的形象。

母亲是一个勤劳的人。“母亲是个好劳动。从我能记忆时起,总是天不亮就起床......母亲把饭煮了,还要种田,种菜,喂猪,养蚕,纺棉花”可以看出。

母亲是一个聪明能干的人。我们用桐子榨油来点灯,吃的是豌豆饭、菜饭、红薯饭、杂粮饭,把菜籽榨出的油放在饭里做调料。这类地主富人家看也不看的饭食,母亲却能做得使一家人吃起来有滋味”可以看出。

2、再读课文,说说全文可以分成几个部分,并概括每个部分的主要内容。

第一部分

(1)

痛悼母亲逝世,总领全文,引出对母亲的回忆。

第二部分

(2—13)

文章的主体部分,记叙了母亲勤劳的一生。

第三部分(14—17)

以抒情、议论的笔触来抒发对母亲的悼念之情。

Part 3

精读课文深入体会

1、文章是按照什么顺序来组织材料的?这样写有什么好处?

文章以时间为顺序组织材料。好处是使母亲的一生经历清晰地呈现在读者面前,脉络分明,层次清楚,让读者能更好地理解母亲在不同阶段的生活状况和品质表现。

2、齐读课文第一部分,思考这段话在全文起什么作用?表达了作者怎样的感情?

第一段交代写作缘由,由母亲的逝世而忆及许多往事,这些往事都反映了母亲“勤劳一生” ,“勤劳一生” 便成了全文的叙事线索,同时也才“值得我永远回忆”,进而点明题旨。这一部分是全文的总起,以“勤劳”二字总领全文。通过回忆和歌颂母亲勤劳一生,表达出作者的怀念和悲痛之情。

3、文章从哪两种角色来体现母亲勤劳的一生?分别体现了母亲怎样的品质。

母亲不仅承担繁重的家务劳动,还负责管理家庭事务,如安排家人的生活、协调家庭成员之间的关系等,体现她的聪明能干、任劳任怨。

家 庭

角 色

邻 里关 系

母亲周济和照顾比自己更穷的亲戚,展现她的宽厚仁慈。

4、文中还写了母亲的哪些事例?这些事例表现了她的什么品格?

时间 母亲经历的事情 表现出的思想品格

“我”小时候

“整日劳碌着”,煮饭、种田、种菜、喂猪……

聪明能干,勤劳俭朴,宽厚仁慈

1895—1900年

前后

被逼退佃、搬家,遭遇天灾

坚强不屈;爱憎分明

1905年

1908年

1919年

节衣缩食,借债供作者读书

支持、慰勉作者参加革命

离开土地就不舒服,回家继续劳动

识大体、明事理

深明大义

勤劳朴实

4、文中还写了母亲的哪些事例?这些事例表现了她的什么品格?

时间 母亲经历的事情 表现出的思想品格

大革命时期(1927—1937年)

抗战以后

1943年

独立支持一家人的生活

过着勤苦的农妇生活

86岁高龄仍不辍劳作

勤俭持家

理解、支持革命

热爱劳动

5、文章哪些地方能体现母亲的坚强品质,请简要结合文章内容进行分析。

面对困境:家庭遭遇不幸时,母亲没有被打倒,反而更加坚强地面对生活,这种坚强不屈的精神对作者产生了深远的影响。

反抗精神:在旧社会的压迫下,母亲对豪绅地主的欺压、衙门差役的横蛮表示反感,启发了作者幼年时期反抗压迫追求光明的思想。

6、作者在回忆往事后,深情地写到:“我应该感谢母亲。”

结合全文具体内容,说说“我”从母亲身上得到了哪些教益?。

生产知识:母亲教给作者许多生产知识,这些知识成为作者日后生活和革命的宝贵财富。

品德培养:母亲的勤劳、善良、坚强等品质,潜移默化地影响着作者,为他的成长和革命事业奠定了坚实的基础。

革命支持:母亲理解并支持作者从事革命事业,她的支持是作者不断前进的动力。

7、本文标题是《回忆我的母亲》,第5段内容是否偏离标题?请概述理由。

不偏题。

本段主要写“我”从小勤劳能干,懂事孝顺,这是母亲潜移默化影响“我”的结果,突出了母亲对“我”的深远影响,从侧面衬托了母亲的勤劳能干,表达了“我”对母亲的感激与怀念之情,与标题紧密相连。

8、“母亲最大的特点是一生不曾脱离过劳动”与前文哪一句相照应?

指一篇文章首尾或前后内容的关照和呼应。

这样互相辉映,相得益彰,使文章前后贯通,结构完整,中心突出。

大体有两种:一是首尾照应,即我们常说的首尾呼应;二是多处照应,即对于重点部分或主要内容多次呼应,使中心更加鲜明突出。

照应首段“勤劳一生”,也表明至此段结束了对往事的回忆。

照

应

9、作者在叙述母亲的事迹时,经常穿插一些议论,这些议论有什么作用?

议

论

这些议论起到了画龙点睛的作用,既能深化文章的主题,又能表达作者对母亲的赞美和崇敬之情。例如“我应该感谢母亲,她教给我与困难作斗争的经验。我在家庭中已经饱尝艰苦,这使我在三十多年的军事生活和革命生活中再没感到过困难,没被困难吓倒。母亲又给我一个强健的身体,一个勤劳的习惯,使我从来没感到过劳累”,通过议论突出了母亲对作者的深远影响。

9、“母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史”这句话运用了怎样的表达方式?有什么作用?

议

论

①在开头,总领全文、点明中心、引出下文。

②在叙述中穿插,使文章锦上添花;在段与段之间穿插,有承上启下的过渡作用。

③在结尾,画龙点睛。有的呼应开头,使文章结构严谨;有的总结全文,发出号召,深化主题。

9、“母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史”这句话运用了怎样的表达方式?有什么作用?

这句议论,将对母亲的深情与对民族、对广大劳动人民的深情融合在一起,升华了母亲的形象,深化了文章主题,读来令人倍加感动。

议

论

10、第16段表达了几层意思?运用了什么手法?

母亲现在离我而去了,我将永不能再见她一面了,这个哀痛是无法补救的。母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。我用什么方法来报答母亲的深恩呢?我将继续尽忠于我们的民族和人民,尽忠于我们的民族和人民的希望——中国共产党,使和母亲同样生活着的人能够过快乐的生活。

痛悼母亲的离去

对母亲的赞美

决心尽忠革命事业

层层递进

Part 4

合作探究

1、文中有多处对母亲劳动场景的描写,如“母亲在灶上汗流满面地烧饭”等,这些描写属于什么描写方法?有什么作用?

这些属于细节描写。作用是生动形象地展现了母亲劳动的辛苦和勤劳的形象,使读者能够更直观地感受到母亲的付出,增强了文章的感染力,也表达了作者对母亲的心疼和敬爱之情。

2、赏析文章细节描写的作用。

这段细节描写生动地展现了母亲的勤劳以及作者对母亲的心疼和懂事。通过描述作者从小就自然地帮母亲忙,以及看到母亲劳碌时的行动,体现了母子之间深厚的情感,也从侧面反映出母亲的勤劳对作者的影响,使作者从小就懂得分担家庭责任。

“母亲这样地整日劳碌着。我到四五岁时就很自然地在旁边帮她的忙,到八九岁时就不但能挑能背,还会种地了。记得那时我从私塾回家,常见母亲在灶上汗流满面地烧饭,我就悄悄把书一放,挑水或放牛去了。”

3、文中多次提到母亲“总是天不亮就起床”,这一细节有何深意?

这一细节反复强调,突出了母亲的勤劳刻苦,日复一日地早起劳作,展现了母亲勤劳一生的形象特点,也为下文叙述母亲的其他事迹和品质做了铺垫,同时体现了母亲为家庭的默默付出和奉献精神。

4、 作者回忆母亲“在我小时候,她总是用温和的目光看着我,给我讲述做人的道理”,这一细节描写对塑造母亲形象有什么作用?

这一细节描写体现了母亲的慈爱和对作者的教育关怀,展现了母亲不仅在生活上辛勤操劳,还在精神上给予作者引导和关爱,丰富了母亲的形象,使母亲的形象更加立体、丰满,也表达了作者对母亲教育之恩的感激之情。

5、 “母亲年老了,但她永远想念着我,如同我永远想念着她一样。”这句话中的“永远”一词有什么表达效果?

“永远”一词强调了母亲对作者的思念以及作者对母亲的思念之深,不受时间和空间的限制,体现了母子之间深厚的亲情纽带,这种情感是永恒的,进一步突出了作者对母亲的怀念之情。

6、作者在描述母亲的品质时,运用了哪些修辞手法?举例说明并分析其效果。

作者运用了比喻的修辞手法,如“母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史”,将母亲比作千百万劳动人民中的一员,生动形象地说明了母亲的平凡与伟大,她所代表的是广大劳动人民的群体形象,突出了劳动人民在历史创造中的重要作用,也表达了作者对母亲以及劳动人民的赞美之情。

痛悼母亲

引出回忆

情感升华

报答深恩

勤劳的母亲

革命的母亲

整日劳碌

任劳任怨

坚强刚毅

聪明能干

回忆我的母亲

寄情于事

歌颂美德

送子读书

期望成功

支持革命

给“我”慰勉

教给“我”与困难做斗争的经验

教给“我”生产知识和革命意志

尽忠于民族

尽忠于人民

尽忠于党

Part 5

写作手法

时间顺序清晰:

文章以时间为线索,从母亲的出生、童年到成年,再到晚年,依次叙述母亲的经历,使文章脉络清晰,让读者能清晰地了解母亲的一生。

典型事例突出人物形象:

作者选取的事例平凡而又典型,如母亲在艰苦的环境下辛勤劳作、在家庭遭遇困难时坚强应对、周济穷人等,生动地塑造了母亲的伟大形象。

夹叙夹议深化主题:

在叙述母亲的事迹时,作者适当穿插了精当的议论,如“我一天比一天更加认识:只有这种知识,这种意志,才是世界上最可宝贵的财产”,起到了画龙点睛的效果,深化了文章的主题。

Part 6

文章主旨

文章主旨

本文主要回忆了母亲勤劳的一生,赞颂了母亲勤劳俭朴、宽厚仁慈、坚忍顽强的优秀品质,叙述了母亲对自己的教育及影响,抒发了作者对母亲的深深怀念和无限敬爱的感情,表达了作者要以尽忠于民族和人民,尽忠于党来报答母亲深恩的决心。

Part 7

课堂总结

课堂总结

同学们,母亲是我们人生的第一任老师,她的言传身教对我们的成长有着深远的影响。让我们铭记朱德母亲的伟大精神,在今后的人生道路上不断努力,传承和弘扬中华民族的优秀传统美德。

教师寄语

同学们,我们一定要好好珍惜亲人在身边的每时每刻。永远不要等到“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”,再后悔。

部编版初中语文

七年级上册第四单元

谢谢大家

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首