统编版历史(2024)七年级上册期中试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版历史(2024)七年级上册期中试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 344.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-10-28 17:37:28 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

统编版历史(2024)七年级上册期中试题

一、单选题(共10题;共10分)

1.(1分)春秋时代,社会风雷激荡,烽烟四起,战火连天。春秋霸王串联起了整个春秋时代,他们见证了这数百年的兴衰荣辱。公元前7世纪后期,通过城蹼大战,成为中原霸主的是( )

A.齐桓公 B.晋文公 C.宋襄公 D.楚庄王

2.(1分)七彩云南风景优美气候怡人。这里曾生活着我国境内已确认的最早的古人类是( )

A.元谋人 B.北京人 C.山顶洞人 D.河姆渡人

3.(1分)“民以食为天”,我国古代的原始居民很早就懂得农耕技术。我国在世界上最早种植的粮食作物是( )

A.水稻和小麦 B.水稻和粟 C.小麦和粟 D.水稻和玉米

4.(1分)颜渊曾说,学了满身本领,但是如果违背了道德,宁肯藏而不用。这体现了( )

A.尊崇自然 B.仁德为先 C.学以致用 D.以法治国

5.(1分)中国古代著名的思想家、儒家学派创始人曾倡导“君子和而不同”的思想。60年前的万隆会议上,周恩来总理运用这一思想很好地处理了不同社会制度国家间的关系,该思想家是( )

A.老子 B.孔子 C.孙子 D.韩非子

6.(1分)新生入学时,同学们进行自我介绍,甲说:“我姓张”,乙说:“我姓李”,丙却调皮地说:“我和中国第一个王朝同姓”,这一下难倒了许多人。那么,你能告诉大家丙同学姓什么吗 ( )

A.唐 B.秦 C.夏 D.宋

7.(1分)春节假期,某同学想去参观半坡遗址,应该购买去的机票( )

A.云南元谋 B.北京周口店 C.陕西西安 D.浙江余姚

8.(1分)春秋战国时期,儒家主张“民惟邦本”,墨家倡导“兼爱”,法家推崇“尚法”。近代以来,“民权”“法治”等思想在国内传播,它们汲取了传统思想的精华。由此可见,百家争鸣( )

A.推动了儒学成为主流思想 B.成为历代王朝治国的依据

C.对后世思想文化影响深远 D.促进人与自然的和谐共生

9.(1分)毛泽东在《商鞅徙木立信论》中评价商鞅变法时说:“商鞅之法,良法也。变法之令出……务耕织以增进国民之富力,尚军功以树国威..”他重点强调的是商鞅变法中的( )

A.奖励耕战

B.废除旧贵族世袭特权

C.建立县制

D.国家承认土地私有,允许自由买卖

10.(1分)2020年河南洛阳发现了春秋时期西北戎人的大墓,墓葬既具有西北戎人的丧葬习俗,又受到中原礼乐文化的影响。这反映了( )

A.殷商青铜制作工艺 B.西周礼乐文化衰落

C.春秋时期民族交融 D.秦汉时期文化交流

二、填空题(共8题;共34分)

11.(4分)商鞅任秦国蜀郡守时,主持修建了闻名天下的都江堰。

错误: 。

订正: 。

12.(4分)为了确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,在兼并战争中取胜,公元前356年,秦孝公任用 主持变法。公元前256年,蜀郡郡守李冰主持修建的 是一座综合性的水利枢纽,其建成后使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。

13.(4分) 遗址中发现了大量人工栽培水稻的遗迹,这表明长江中下游是亚洲稻的起源地之一;为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础的是 。

14.(4分)两千多年前我国的音乐水平已达很高水平。

证据: 。

途径: 。

15.(4分)春秋战国时期,我国开始出现 和 ,是我国农业发展史上的一次革命。

16.(4分)春秋后期, 农具和 的出现,促进了农业的发展。

17.(2分)与老百姓同甘共苦,三过家门而不入的是 。

18.(8分)孔子的思想主要是“ ”和“ ”两部分。在政治方面,孔子主张以“ ”教化人民,以“ ”治国。

三、材料分析题(共3题;共18分)

19.(6分)观察如图所示两幅图片,回答下列问题。

图1 图2

(1)(2分)图1是哪一个原始居民的房屋?这种房屋的名称是什么?

(2)(2分)图2是哪一个原始居民的房屋?这种房屋的名称是什么?

3)(2分)图1、图2代表的文化大致处于同一时期,造成这两种房屋结构不同的主要因素是什么?在此影响下,图1、图2居民所种植的农作物分别是什么?

20.(6分)文字是文明的重要标志,书写材料的进步也推动着文明的发展。阅读下列材料,回答问题。

【中国古代文字的起源】

材料一:中国古代有仓颉造字的传说。仓颉有四只眼睛,放出灵光,他抬头探看星辰,低头考察龟背的花纹、山川的起伏,根据自然现象便发明了文字。

——摘编自《中国神话传说》

材料二:1984年,考古工作者在山西陶寺遗址(距今约4 000多年前)出土了一件陶扁壶,正面有一“文”字。此字与甲骨文和金文中的“文”字在形体和结构上都十分相似。后来又出土了一件陶扁壶残片。这些陶器上的“文字”(刻画符号)与后来成熟的文字有一定的渊源关系。

【中国古代文字的成熟】

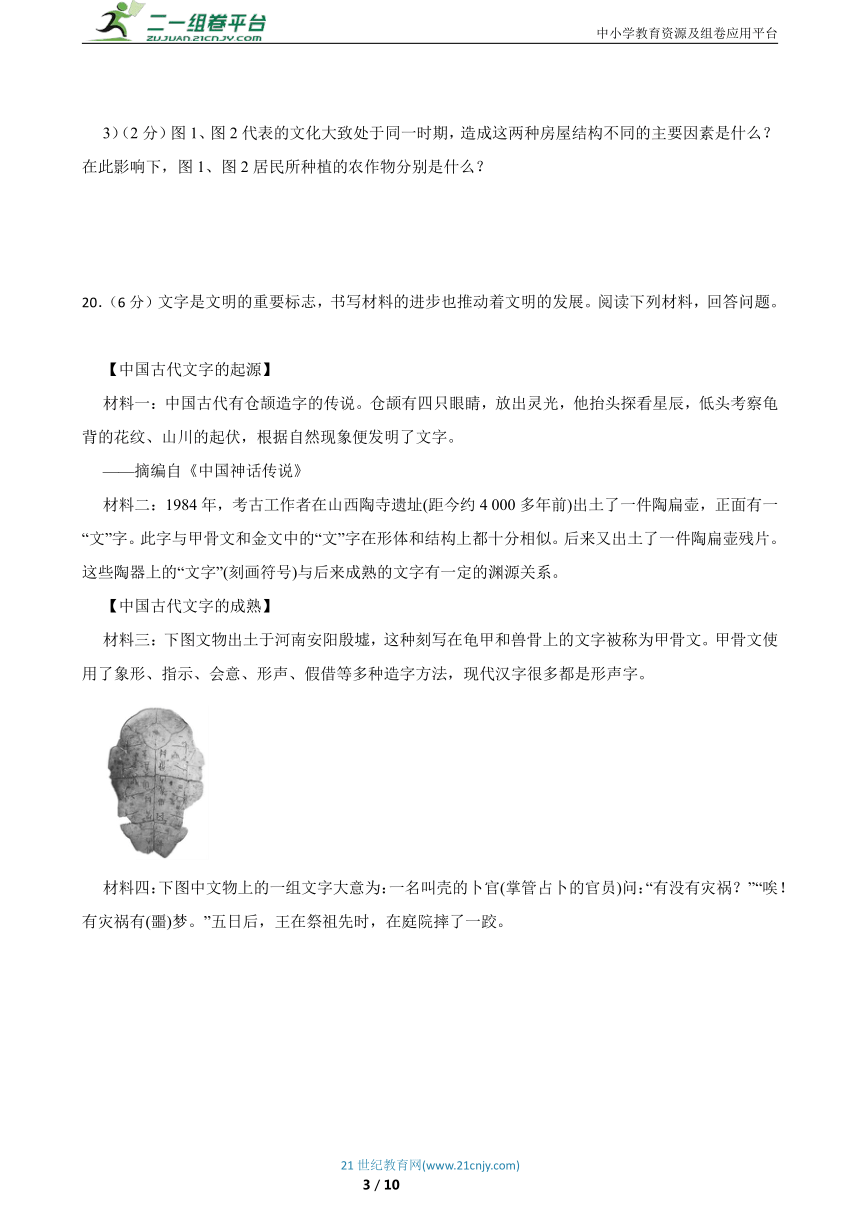

材料三:下图文物出土于河南安阳殷墟,这种刻写在龟甲和兽骨上的文字被称为甲骨文。甲骨文使用了象形、指示、会意、形声、假借等多种造字方法,现代汉字很多都是形声字。

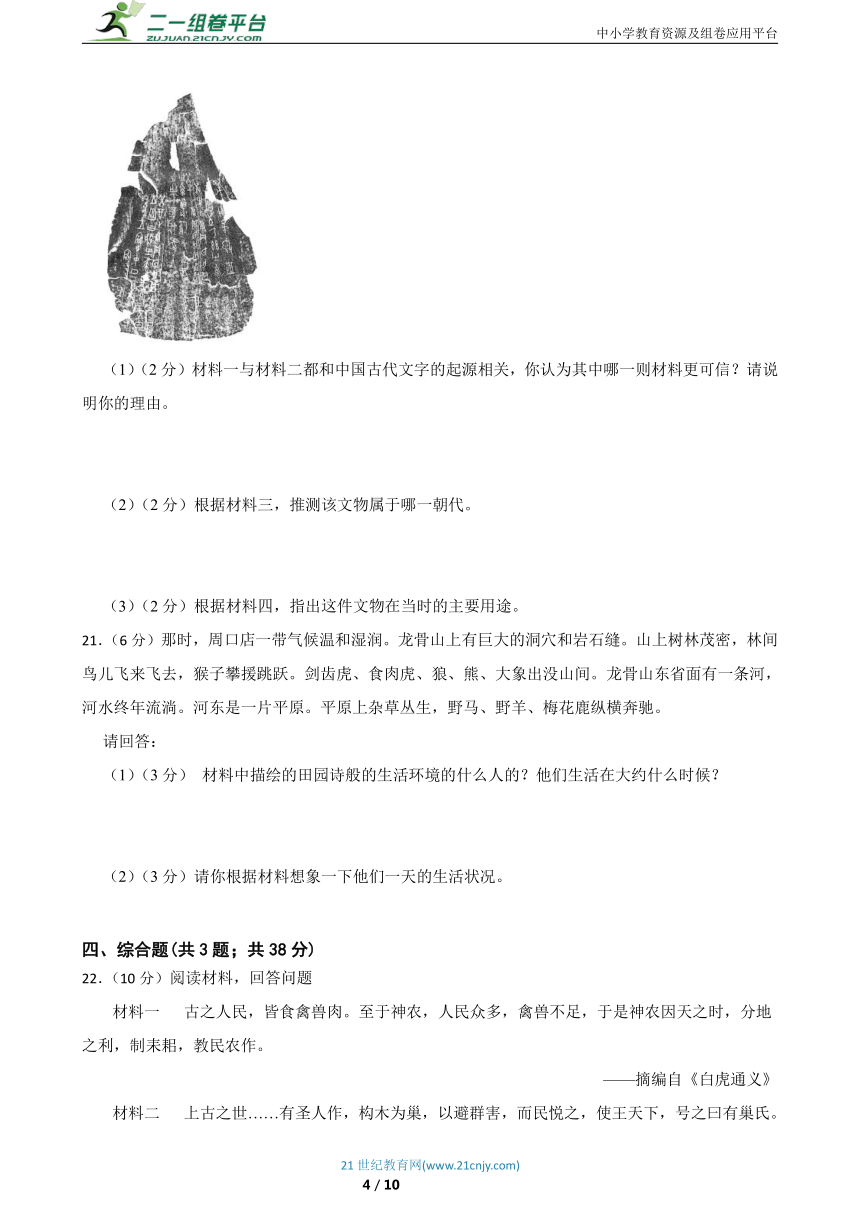

材料四:下图中文物上的一组文字大意为:一名叫壳的卜官(掌管占卜的官员)问:“有没有灾祸?”“唉!有灾祸有(噩)梦。”五日后,王在祭祖先时,在庭院摔了一跤。

(1)(2分)材料一与材料二都和中国古代文字的起源相关,你认为其中哪一则材料更可信?请说明你的理由。

(2)(2分)根据材料三,推测该文物属于哪一朝代。

(3)(2分)根据材料四,指出这件文物在当时的主要用途。

21.(6分)那时,周口店一带气候温和湿润。龙骨山上有巨大的洞穴和岩石缝。山上树林茂密,林间鸟儿飞来飞去,猴子攀援跳跃。剑齿虎、食肉虎、狼、熊、大象出没山间。龙骨山东省面有一条河,河水终年流淌。河东是一片平原。平原上杂草丛生,野马、野羊、梅花鹿纵横奔驰。

请回答:

(1)(3分) 材料中描绘的田园诗般的生活环境的什么人的?他们生活在大约什么时候?

(2)(3分)请你根据材料想象一下他们一天的生活状况。

四、综合题(共3题;共38分)

22.(10分)阅读材料,回答问题

材料一 古之人民,皆食禽兽肉。至于神农,人民众多,禽兽不足,于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。

——摘编自《白虎通义》

材料二 上古之世……有圣人作,构木为巢,以避群害,而民悦之,使王天下,号之曰有巢氏。

——摘自《韩非子》

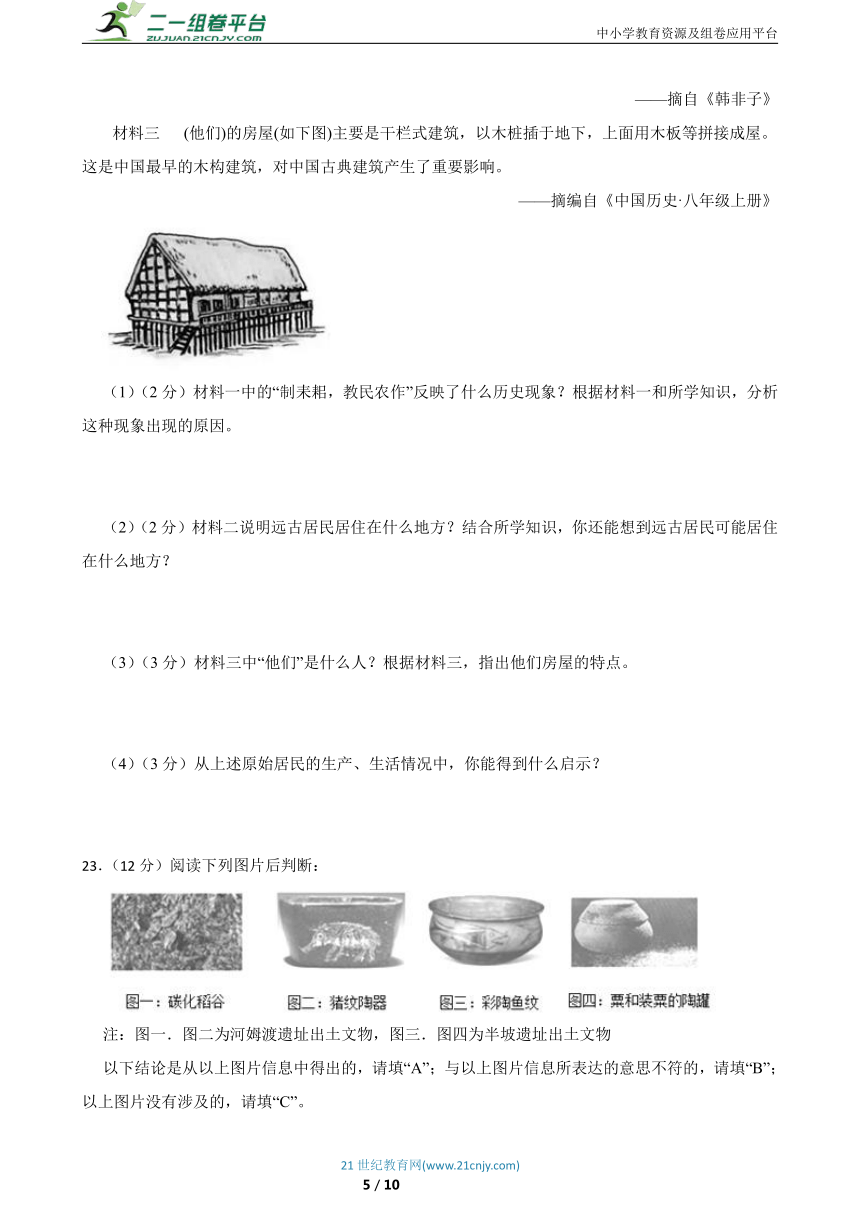

材料三 (他们)的房屋(如下图)主要是干栏式建筑,以木桩插于地下,上面用木板等拼接成屋。这是中国最早的木构建筑,对中国古典建筑产生了重要影响。

——摘编自《中国历史·八年级上册》

(1)(2分)材料一中的“制耒耜,教民农作”反映了什么历史现象?根据材料一和所学知识,分析这种现象出现的原因。

(2)(2分)材料二说明远古居民居住在什么地方?结合所学知识,你还能想到远古居民可能居住在什么地方?

(3)(3分)材料三中“他们”是什么人?根据材料三,指出他们房屋的特点。

(4)(3分)从上述原始居民的生产、生活情况中,你能得到什么启示?

23.(12分)阅读下列图片后判断:

注:图一.图二为河姆渡遗址出土文物,图三.图四为半坡遗址出土文物

以下结论是从以上图片信息中得出的,请填“A”;与以上图片信息所表达的意思不符的,请填“B”;以上图片没有涉及的,请填“C”。

(1)(3分)河姆渡居民的食物中有粟,半坡居民的食物中有稻谷。

(2)(3分)河姆渡和半坡居民都开始制陶。

(3)(3分)河姆渡居民住木结构房屋,半坡居民住半地穴式房屋。

(4)(3分)河姆渡居民和半坡居民都有了相对稳定的食物来源。

24.(16分)春秋战国是历史上的社会转型时期,在经济.政治和思想上都呈现了一派新气象。请结合下列材料,探究相关问题。

材料一:【经济发展】

山西省李峪村出土的春秋晚期牛尊,牛鼻穿孔,戴环。 江苏省绍兴市出土的春秋战国时期铁农具(铁铧)。 《史记·仲尼弟子列传》:“冉耕,字伯牛:司马耕,字子牛。” 《战国策·赵策》:“秦以牛田。” 《孟子·滕文公上》:“许子……以铁耕乎 曰:然。”。

材料二:【政治鼎新】

材料三:【思想活跃】

言论1:若使天下兼相爱,国与国不相攻……若此则天下治 言论2:事在四方,要在中央。圣人要,四方来效 言论3:顺其自然而无容私焉,而天下治矣 言论4:民为贵,社稷次之,君为轻

(1)(4分)材料一的史料说明了什么?

(2)(4分)材料二示意图反映了春秋战国时期在政治上出现了怎样的新面貌?这一时期的“政治鼎新”主要通过什么途径实现的?请举例说明。

(3)(4分)材料三中的言论1、2、3、4分别代表了哪一学派的思想主张?这些学派互相争鸣的目的是什么?

(4)(4分)结合所学知识,分析三则材料反映的史实之间的内在联系。

答案解析部分

1.【答案】B

【知识点】春秋争霸

2.【答案】A

【知识点】中国境内的早期人类

3.【答案】B

【知识点】原始的农耕生活

4.【答案】B

【知识点】百家思想与“百家争鸣”

5.【答案】B

【知识点】孔子的贡献及评价;百家思想与“百家争鸣”

6.【答案】C

【知识点】夏、商、西周的更替

7.【答案】C

【知识点】中国境内的早期人类

8.【答案】C

【知识点】百家思想与“百家争鸣”

9.【答案】A

【知识点】商鞅变法

10.【答案】C

【知识点】春秋争霸

11.【答案】商鞅;李冰

【知识点】李冰与都江堰

12.【答案】商鞅;都江堰

【知识点】商鞅变法;李冰与都江堰

13.【答案】河姆渡;原始农业

【知识点】原始的农耕生活

14.【答案】湖北随县出土战国曾侯乙编钟音域宽广浑厚;历史文物

【知识点】青铜艺术

15.【答案】铁器;牛耕

【知识点】铁农工具和牛耕工具的使用

16.【答案】铁制;牛耕

【知识点】铁农工具和牛耕工具的使用

17.【答案】大禹

【知识点】大禹治水

18.【答案】仁;礼;德;礼

【知识点】孔子的贡献及评价

19.【答案】(1)河姆渡原始居民、干栏式房屋。

(2)半坡原始居民、半地穴式圆形房屋。

(3)自然环境不同造成的。 粟和水稻

【知识点】原始的农耕生活

20.【答案】(1)材料二更可信。原始人类都生活在远古时期,没有文字记载,因此要获得他们生产生活状况的第一手资料,最重要的途径是考古发掘;材料二属于考古发现,更为可信。

(2)商朝。

(3)祭祀、占卜。

【知识点】青铜艺术;甲骨文

21.【答案】(1)北京人 距今大约70万年至20万年前。

(2)北京人在山间寻找果实,在小河边狩猎,用河边的卵石打制工具,他们在这里过着采集和狩猎的生活。

【知识点】中国境内的早期人类

22.【答案】(1)现象:原始农耕出现(意思对即可);原因:人口增加,食物匮乏。

(2)地方:树巢;地方:山洞。

(3)“他们”:河姆渡居民;特点:干栏式;中国最早的木构建筑。

(4)启示:我们的祖先对人类文明的演进作出了巨大贡献;我国原始居民用自己的勤劳与智慧创造出丰硕的劳动成果,促进了社会进步与发展,为中华文明的起源和演进奠定了基础。

【知识点】中国境内的早期人类;炎帝和黄帝

23.【答案】(1)B

(2)A

(3)C

(4)A

【知识点】原始的农耕生活

24.【答案】(1)说明:春秋战国时期已经使用牛和铁制工具进行耕作。

(2)新面貌:奴隶制度的瓦解和封建制度的确立。途径:改革(变法)。实例:秦国通过商鞅变法,国力大为增强,封建制度逐渐确立。

(3)言论1:墨家。言论2:法家。言论3 :道家。言论4 :儒家。目的:提出治国方略(解决社会问题)。

(4)内在联系:铁器和牛耕的使用,促进了经济发展和生产力水平提高,生产力的发展促使各国的变革运动和封建制度的确立,也促进了思想文化领域的繁荣,出现了百家争鸣的局面。(只要答出材料一的经济发展推出材料二的政治变革同时也推出材料三的思想繁荣或者材料一的经济发展推出材料二的政治变革,同时材料一经济发展和材料二的政治变革又都是材料三的思想繁荣的原因都可得3分)

【知识点】铁农工具和牛耕工具的使用;商鞅变法;百家思想与“百家争鸣”

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

1 / 1

统编版历史(2024)七年级上册期中试题

一、单选题(共10题;共10分)

1.(1分)春秋时代,社会风雷激荡,烽烟四起,战火连天。春秋霸王串联起了整个春秋时代,他们见证了这数百年的兴衰荣辱。公元前7世纪后期,通过城蹼大战,成为中原霸主的是( )

A.齐桓公 B.晋文公 C.宋襄公 D.楚庄王

2.(1分)七彩云南风景优美气候怡人。这里曾生活着我国境内已确认的最早的古人类是( )

A.元谋人 B.北京人 C.山顶洞人 D.河姆渡人

3.(1分)“民以食为天”,我国古代的原始居民很早就懂得农耕技术。我国在世界上最早种植的粮食作物是( )

A.水稻和小麦 B.水稻和粟 C.小麦和粟 D.水稻和玉米

4.(1分)颜渊曾说,学了满身本领,但是如果违背了道德,宁肯藏而不用。这体现了( )

A.尊崇自然 B.仁德为先 C.学以致用 D.以法治国

5.(1分)中国古代著名的思想家、儒家学派创始人曾倡导“君子和而不同”的思想。60年前的万隆会议上,周恩来总理运用这一思想很好地处理了不同社会制度国家间的关系,该思想家是( )

A.老子 B.孔子 C.孙子 D.韩非子

6.(1分)新生入学时,同学们进行自我介绍,甲说:“我姓张”,乙说:“我姓李”,丙却调皮地说:“我和中国第一个王朝同姓”,这一下难倒了许多人。那么,你能告诉大家丙同学姓什么吗 ( )

A.唐 B.秦 C.夏 D.宋

7.(1分)春节假期,某同学想去参观半坡遗址,应该购买去的机票( )

A.云南元谋 B.北京周口店 C.陕西西安 D.浙江余姚

8.(1分)春秋战国时期,儒家主张“民惟邦本”,墨家倡导“兼爱”,法家推崇“尚法”。近代以来,“民权”“法治”等思想在国内传播,它们汲取了传统思想的精华。由此可见,百家争鸣( )

A.推动了儒学成为主流思想 B.成为历代王朝治国的依据

C.对后世思想文化影响深远 D.促进人与自然的和谐共生

9.(1分)毛泽东在《商鞅徙木立信论》中评价商鞅变法时说:“商鞅之法,良法也。变法之令出……务耕织以增进国民之富力,尚军功以树国威..”他重点强调的是商鞅变法中的( )

A.奖励耕战

B.废除旧贵族世袭特权

C.建立县制

D.国家承认土地私有,允许自由买卖

10.(1分)2020年河南洛阳发现了春秋时期西北戎人的大墓,墓葬既具有西北戎人的丧葬习俗,又受到中原礼乐文化的影响。这反映了( )

A.殷商青铜制作工艺 B.西周礼乐文化衰落

C.春秋时期民族交融 D.秦汉时期文化交流

二、填空题(共8题;共34分)

11.(4分)商鞅任秦国蜀郡守时,主持修建了闻名天下的都江堰。

错误: 。

订正: 。

12.(4分)为了确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,在兼并战争中取胜,公元前356年,秦孝公任用 主持变法。公元前256年,蜀郡郡守李冰主持修建的 是一座综合性的水利枢纽,其建成后使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。

13.(4分) 遗址中发现了大量人工栽培水稻的遗迹,这表明长江中下游是亚洲稻的起源地之一;为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础的是 。

14.(4分)两千多年前我国的音乐水平已达很高水平。

证据: 。

途径: 。

15.(4分)春秋战国时期,我国开始出现 和 ,是我国农业发展史上的一次革命。

16.(4分)春秋后期, 农具和 的出现,促进了农业的发展。

17.(2分)与老百姓同甘共苦,三过家门而不入的是 。

18.(8分)孔子的思想主要是“ ”和“ ”两部分。在政治方面,孔子主张以“ ”教化人民,以“ ”治国。

三、材料分析题(共3题;共18分)

19.(6分)观察如图所示两幅图片,回答下列问题。

图1 图2

(1)(2分)图1是哪一个原始居民的房屋?这种房屋的名称是什么?

(2)(2分)图2是哪一个原始居民的房屋?这种房屋的名称是什么?

3)(2分)图1、图2代表的文化大致处于同一时期,造成这两种房屋结构不同的主要因素是什么?在此影响下,图1、图2居民所种植的农作物分别是什么?

20.(6分)文字是文明的重要标志,书写材料的进步也推动着文明的发展。阅读下列材料,回答问题。

【中国古代文字的起源】

材料一:中国古代有仓颉造字的传说。仓颉有四只眼睛,放出灵光,他抬头探看星辰,低头考察龟背的花纹、山川的起伏,根据自然现象便发明了文字。

——摘编自《中国神话传说》

材料二:1984年,考古工作者在山西陶寺遗址(距今约4 000多年前)出土了一件陶扁壶,正面有一“文”字。此字与甲骨文和金文中的“文”字在形体和结构上都十分相似。后来又出土了一件陶扁壶残片。这些陶器上的“文字”(刻画符号)与后来成熟的文字有一定的渊源关系。

【中国古代文字的成熟】

材料三:下图文物出土于河南安阳殷墟,这种刻写在龟甲和兽骨上的文字被称为甲骨文。甲骨文使用了象形、指示、会意、形声、假借等多种造字方法,现代汉字很多都是形声字。

材料四:下图中文物上的一组文字大意为:一名叫壳的卜官(掌管占卜的官员)问:“有没有灾祸?”“唉!有灾祸有(噩)梦。”五日后,王在祭祖先时,在庭院摔了一跤。

(1)(2分)材料一与材料二都和中国古代文字的起源相关,你认为其中哪一则材料更可信?请说明你的理由。

(2)(2分)根据材料三,推测该文物属于哪一朝代。

(3)(2分)根据材料四,指出这件文物在当时的主要用途。

21.(6分)那时,周口店一带气候温和湿润。龙骨山上有巨大的洞穴和岩石缝。山上树林茂密,林间鸟儿飞来飞去,猴子攀援跳跃。剑齿虎、食肉虎、狼、熊、大象出没山间。龙骨山东省面有一条河,河水终年流淌。河东是一片平原。平原上杂草丛生,野马、野羊、梅花鹿纵横奔驰。

请回答:

(1)(3分) 材料中描绘的田园诗般的生活环境的什么人的?他们生活在大约什么时候?

(2)(3分)请你根据材料想象一下他们一天的生活状况。

四、综合题(共3题;共38分)

22.(10分)阅读材料,回答问题

材料一 古之人民,皆食禽兽肉。至于神农,人民众多,禽兽不足,于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。

——摘编自《白虎通义》

材料二 上古之世……有圣人作,构木为巢,以避群害,而民悦之,使王天下,号之曰有巢氏。

——摘自《韩非子》

材料三 (他们)的房屋(如下图)主要是干栏式建筑,以木桩插于地下,上面用木板等拼接成屋。这是中国最早的木构建筑,对中国古典建筑产生了重要影响。

——摘编自《中国历史·八年级上册》

(1)(2分)材料一中的“制耒耜,教民农作”反映了什么历史现象?根据材料一和所学知识,分析这种现象出现的原因。

(2)(2分)材料二说明远古居民居住在什么地方?结合所学知识,你还能想到远古居民可能居住在什么地方?

(3)(3分)材料三中“他们”是什么人?根据材料三,指出他们房屋的特点。

(4)(3分)从上述原始居民的生产、生活情况中,你能得到什么启示?

23.(12分)阅读下列图片后判断:

注:图一.图二为河姆渡遗址出土文物,图三.图四为半坡遗址出土文物

以下结论是从以上图片信息中得出的,请填“A”;与以上图片信息所表达的意思不符的,请填“B”;以上图片没有涉及的,请填“C”。

(1)(3分)河姆渡居民的食物中有粟,半坡居民的食物中有稻谷。

(2)(3分)河姆渡和半坡居民都开始制陶。

(3)(3分)河姆渡居民住木结构房屋,半坡居民住半地穴式房屋。

(4)(3分)河姆渡居民和半坡居民都有了相对稳定的食物来源。

24.(16分)春秋战国是历史上的社会转型时期,在经济.政治和思想上都呈现了一派新气象。请结合下列材料,探究相关问题。

材料一:【经济发展】

山西省李峪村出土的春秋晚期牛尊,牛鼻穿孔,戴环。 江苏省绍兴市出土的春秋战国时期铁农具(铁铧)。 《史记·仲尼弟子列传》:“冉耕,字伯牛:司马耕,字子牛。” 《战国策·赵策》:“秦以牛田。” 《孟子·滕文公上》:“许子……以铁耕乎 曰:然。”。

材料二:【政治鼎新】

材料三:【思想活跃】

言论1:若使天下兼相爱,国与国不相攻……若此则天下治 言论2:事在四方,要在中央。圣人要,四方来效 言论3:顺其自然而无容私焉,而天下治矣 言论4:民为贵,社稷次之,君为轻

(1)(4分)材料一的史料说明了什么?

(2)(4分)材料二示意图反映了春秋战国时期在政治上出现了怎样的新面貌?这一时期的“政治鼎新”主要通过什么途径实现的?请举例说明。

(3)(4分)材料三中的言论1、2、3、4分别代表了哪一学派的思想主张?这些学派互相争鸣的目的是什么?

(4)(4分)结合所学知识,分析三则材料反映的史实之间的内在联系。

答案解析部分

1.【答案】B

【知识点】春秋争霸

2.【答案】A

【知识点】中国境内的早期人类

3.【答案】B

【知识点】原始的农耕生活

4.【答案】B

【知识点】百家思想与“百家争鸣”

5.【答案】B

【知识点】孔子的贡献及评价;百家思想与“百家争鸣”

6.【答案】C

【知识点】夏、商、西周的更替

7.【答案】C

【知识点】中国境内的早期人类

8.【答案】C

【知识点】百家思想与“百家争鸣”

9.【答案】A

【知识点】商鞅变法

10.【答案】C

【知识点】春秋争霸

11.【答案】商鞅;李冰

【知识点】李冰与都江堰

12.【答案】商鞅;都江堰

【知识点】商鞅变法;李冰与都江堰

13.【答案】河姆渡;原始农业

【知识点】原始的农耕生活

14.【答案】湖北随县出土战国曾侯乙编钟音域宽广浑厚;历史文物

【知识点】青铜艺术

15.【答案】铁器;牛耕

【知识点】铁农工具和牛耕工具的使用

16.【答案】铁制;牛耕

【知识点】铁农工具和牛耕工具的使用

17.【答案】大禹

【知识点】大禹治水

18.【答案】仁;礼;德;礼

【知识点】孔子的贡献及评价

19.【答案】(1)河姆渡原始居民、干栏式房屋。

(2)半坡原始居民、半地穴式圆形房屋。

(3)自然环境不同造成的。 粟和水稻

【知识点】原始的农耕生活

20.【答案】(1)材料二更可信。原始人类都生活在远古时期,没有文字记载,因此要获得他们生产生活状况的第一手资料,最重要的途径是考古发掘;材料二属于考古发现,更为可信。

(2)商朝。

(3)祭祀、占卜。

【知识点】青铜艺术;甲骨文

21.【答案】(1)北京人 距今大约70万年至20万年前。

(2)北京人在山间寻找果实,在小河边狩猎,用河边的卵石打制工具,他们在这里过着采集和狩猎的生活。

【知识点】中国境内的早期人类

22.【答案】(1)现象:原始农耕出现(意思对即可);原因:人口增加,食物匮乏。

(2)地方:树巢;地方:山洞。

(3)“他们”:河姆渡居民;特点:干栏式;中国最早的木构建筑。

(4)启示:我们的祖先对人类文明的演进作出了巨大贡献;我国原始居民用自己的勤劳与智慧创造出丰硕的劳动成果,促进了社会进步与发展,为中华文明的起源和演进奠定了基础。

【知识点】中国境内的早期人类;炎帝和黄帝

23.【答案】(1)B

(2)A

(3)C

(4)A

【知识点】原始的农耕生活

24.【答案】(1)说明:春秋战国时期已经使用牛和铁制工具进行耕作。

(2)新面貌:奴隶制度的瓦解和封建制度的确立。途径:改革(变法)。实例:秦国通过商鞅变法,国力大为增强,封建制度逐渐确立。

(3)言论1:墨家。言论2:法家。言论3 :道家。言论4 :儒家。目的:提出治国方略(解决社会问题)。

(4)内在联系:铁器和牛耕的使用,促进了经济发展和生产力水平提高,生产力的发展促使各国的变革运动和封建制度的确立,也促进了思想文化领域的繁荣,出现了百家争鸣的局面。(只要答出材料一的经济发展推出材料二的政治变革同时也推出材料三的思想繁荣或者材料一的经济发展推出材料二的政治变革,同时材料一经济发展和材料二的政治变革又都是材料三的思想繁荣的原因都可得3分)

【知识点】铁农工具和牛耕工具的使用;商鞅变法;百家思想与“百家争鸣”

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

1 / 1

同课章节目录