1.6 下沉的物体会受到水的浮力吗 教学设计2

文档属性

| 名称 | 1.6 下沉的物体会受到水的浮力吗 教学设计2 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2016-03-04 21:19:42 | ||

图片预览

文档简介

1教学目标

科学概念:1、下沉的物体在水中都受到浮力的作用,我们可以感受到浮力的存在,可以用测力计测出浮力的大小。

2、下沉的物体浸入水中的体积越大,受到的浮力也越大。

3、当物体在水中受到的浮力小于重力时就下沉。

过程与方法:1、设计实验验证下沉物体在水中受到浮力的作用,用弹簧秤测量下沉物体受到的浮力大小。

2、画示意图,运用浮力和重力的概念,解释物体在水中的沉浮。

情感、态度、价值观:1、体验实验验证的重要意义。

2、懂得数据在分析解释现象过程中的重要性。

2学情分析

在试教过程中,五年级学生在上课伊始对于“下沉物体在水中是否受到了水的浮力”的回答出现了不同的答案,有的说没有,因为石头没有浮起来,有的说有,因为在水中搬石头会觉得比较轻。后面这个回答是学生基于思辨的一种推断,但并不意味着他们已经建构起相关的正确概念。由此,本课需要引导学生经历一些有结构的探究活动,用丰富翔实的实验证据来证明自己的推断。所以,本课的重点不在于科学概念的死记硬背,而在于引导学生根据研究主题,设计相关研究计划,并在操作实验中加以证明。

在教师提问“下沉的物体在水中受到的浮力大小和什么因素有关”的时候,学生的回答很多,有的说和物体的重量有关,有的说和物体的大小有关,有的说和物体的体积有关,有的说和物体排开的水量有关,还有的说和物体是否是空心有关......基于以学生为本的教学理念,教师并没有按照教材中的两个实验来完成教学,而是把其中的一个实验改为研究“物体在水中受到的浮力与物体的轻重有没有关系”,让学生通过两个不同的对比实验,亲自动手操作,从而理解下沉的物体在水中受到的浮力与什么因素有关,并建立起正确的科学概念。

3重点难点

1、下沉的物体在水中都受到浮力的作用,我们可以感受到浮力的存在,可以用测力计测出浮力的大小。

2、设计实验验证下沉物体在水中受到浮力的作用,用弹簧秤测量下沉物体受到的浮力大小。

4教学过程

4.1 第一学时

教学活动

活动1【导入】一、创设情境,导入新课

1、师出示泡沫塑料块放入水中,泡沫塑料块上浮

问:上浮的物体受到了水的浮力吗?它受到的浮力大小与什么因素有关?

2、师出示一石块放入水中,石块下沉

问:下沉的物体受到了水的浮力吗?

活动2【活动】二、实验一:下沉的物体是否受到了水的浮力

1、实验猜测

(1)、生自由回答上述问题

(2)、师追问:你为什么会这样认为呢?

2、设计实验方案

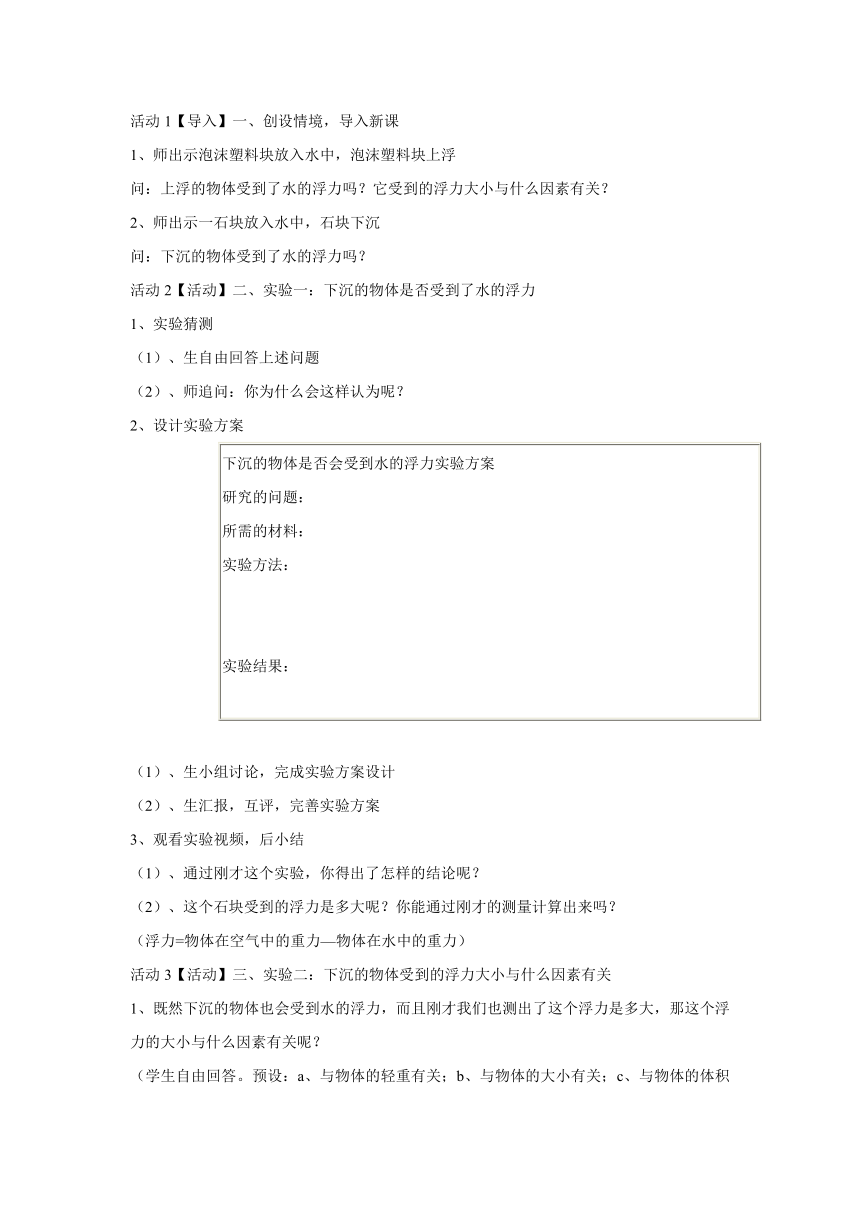

下沉的物体是否会受到水的浮力实验方案研究的问题:所需的材料:实验方法:实验结果:

(1)、生小组讨论,完成实验方案设计

(2)、生汇报,互评,完善实验方案

3、观看实验视频,后小结

(1)、通过刚才这个实验,你得出了怎样的结论呢?

(2)、这个石块受到的浮力是多大呢?你能通过刚才的测量计算出来吗?

(浮力=物体在空气中的重力—物体在水中的重力)

活动3【活动】三、实验二:下沉的物体受到的浮力大小与什么因素有关

1、既然下沉的物体也会受到水的浮力,而且刚才我们也测出了这个浮力是多大,那这个浮力的大小与什么因素有关呢?

(学生自由回答。预设:a、与物体的轻重有关;b、与物体的大小有关;c、与物体的体积有关;d、与物体排开的水量有关;e、与物体的材料有关;f、与物体是否是空心有关……)

2、提示:当物体全部浸入水中时,它的大小、体积和排开的水量指的是同一个意思。

3、今天我们先来研究物体的轻重和排开的水量对浮力大小的影响。

4、设计实验方案

浮力大小与物体关系实验方案研究的问题:我们的猜测:可改变的条件:不能改变的条件:实验方法:

(1)、在物体的轻重和物体排开的水量两个因素中任选一个完成实验方案。

(2)、生小组讨论,师巡视指导。

(3)、生根据自己的选择分组汇报,互评,完善两个实验方案。

5、分组实验

(1)、小组长领取相应的实验材料和实验记录表。

(2)、生分组实验,完成实验记录表,师巡视指导。

浮力大小与物体轻重关系实验记录表 沉浮块1(轻) 沉浮块2(较重) 沉浮块3(最重)

在空气中的重力

在水中的重力

物体受到的浮力

我们的结论

浮力大小与物体排开的水量关系实验记录表 沉浮块1(体积小) 沉浮块2(体积较大) 沉浮块3(体积最大)

在空气中的重力

在水中的重力

排开的水量

物体受到的浮力

我们的结论

(3)、生汇报实验结论,小结。

物体在水中受到的浮力大小与物体排开的水量有关,物体排开的水量越大,受到的浮力越大;物体排开的水量越小,受到的浮力越小。

活动4【活动】四、用浮力和重力的关系解释沉浮现象

1、根据刚才的实验,试画出石块和泡沫塑料在水中的受力示意图。

2、石块在水中也受到了水的浮力,为什么没有浮在水面上呢?试用用重力和浮力的关系来解释物体在水中沉浮的原因。

活动5【测试】五、总结

通过今天的学习,你有什么收获?你还有什么疑问吗?

科学概念:1、下沉的物体在水中都受到浮力的作用,我们可以感受到浮力的存在,可以用测力计测出浮力的大小。

2、下沉的物体浸入水中的体积越大,受到的浮力也越大。

3、当物体在水中受到的浮力小于重力时就下沉。

过程与方法:1、设计实验验证下沉物体在水中受到浮力的作用,用弹簧秤测量下沉物体受到的浮力大小。

2、画示意图,运用浮力和重力的概念,解释物体在水中的沉浮。

情感、态度、价值观:1、体验实验验证的重要意义。

2、懂得数据在分析解释现象过程中的重要性。

2学情分析

在试教过程中,五年级学生在上课伊始对于“下沉物体在水中是否受到了水的浮力”的回答出现了不同的答案,有的说没有,因为石头没有浮起来,有的说有,因为在水中搬石头会觉得比较轻。后面这个回答是学生基于思辨的一种推断,但并不意味着他们已经建构起相关的正确概念。由此,本课需要引导学生经历一些有结构的探究活动,用丰富翔实的实验证据来证明自己的推断。所以,本课的重点不在于科学概念的死记硬背,而在于引导学生根据研究主题,设计相关研究计划,并在操作实验中加以证明。

在教师提问“下沉的物体在水中受到的浮力大小和什么因素有关”的时候,学生的回答很多,有的说和物体的重量有关,有的说和物体的大小有关,有的说和物体的体积有关,有的说和物体排开的水量有关,还有的说和物体是否是空心有关......基于以学生为本的教学理念,教师并没有按照教材中的两个实验来完成教学,而是把其中的一个实验改为研究“物体在水中受到的浮力与物体的轻重有没有关系”,让学生通过两个不同的对比实验,亲自动手操作,从而理解下沉的物体在水中受到的浮力与什么因素有关,并建立起正确的科学概念。

3重点难点

1、下沉的物体在水中都受到浮力的作用,我们可以感受到浮力的存在,可以用测力计测出浮力的大小。

2、设计实验验证下沉物体在水中受到浮力的作用,用弹簧秤测量下沉物体受到的浮力大小。

4教学过程

4.1 第一学时

教学活动

活动1【导入】一、创设情境,导入新课

1、师出示泡沫塑料块放入水中,泡沫塑料块上浮

问:上浮的物体受到了水的浮力吗?它受到的浮力大小与什么因素有关?

2、师出示一石块放入水中,石块下沉

问:下沉的物体受到了水的浮力吗?

活动2【活动】二、实验一:下沉的物体是否受到了水的浮力

1、实验猜测

(1)、生自由回答上述问题

(2)、师追问:你为什么会这样认为呢?

2、设计实验方案

下沉的物体是否会受到水的浮力实验方案研究的问题:所需的材料:实验方法:实验结果:

(1)、生小组讨论,完成实验方案设计

(2)、生汇报,互评,完善实验方案

3、观看实验视频,后小结

(1)、通过刚才这个实验,你得出了怎样的结论呢?

(2)、这个石块受到的浮力是多大呢?你能通过刚才的测量计算出来吗?

(浮力=物体在空气中的重力—物体在水中的重力)

活动3【活动】三、实验二:下沉的物体受到的浮力大小与什么因素有关

1、既然下沉的物体也会受到水的浮力,而且刚才我们也测出了这个浮力是多大,那这个浮力的大小与什么因素有关呢?

(学生自由回答。预设:a、与物体的轻重有关;b、与物体的大小有关;c、与物体的体积有关;d、与物体排开的水量有关;e、与物体的材料有关;f、与物体是否是空心有关……)

2、提示:当物体全部浸入水中时,它的大小、体积和排开的水量指的是同一个意思。

3、今天我们先来研究物体的轻重和排开的水量对浮力大小的影响。

4、设计实验方案

浮力大小与物体关系实验方案研究的问题:我们的猜测:可改变的条件:不能改变的条件:实验方法:

(1)、在物体的轻重和物体排开的水量两个因素中任选一个完成实验方案。

(2)、生小组讨论,师巡视指导。

(3)、生根据自己的选择分组汇报,互评,完善两个实验方案。

5、分组实验

(1)、小组长领取相应的实验材料和实验记录表。

(2)、生分组实验,完成实验记录表,师巡视指导。

浮力大小与物体轻重关系实验记录表 沉浮块1(轻) 沉浮块2(较重) 沉浮块3(最重)

在空气中的重力

在水中的重力

物体受到的浮力

我们的结论

浮力大小与物体排开的水量关系实验记录表 沉浮块1(体积小) 沉浮块2(体积较大) 沉浮块3(体积最大)

在空气中的重力

在水中的重力

排开的水量

物体受到的浮力

我们的结论

(3)、生汇报实验结论,小结。

物体在水中受到的浮力大小与物体排开的水量有关,物体排开的水量越大,受到的浮力越大;物体排开的水量越小,受到的浮力越小。

活动4【活动】四、用浮力和重力的关系解释沉浮现象

1、根据刚才的实验,试画出石块和泡沫塑料在水中的受力示意图。

2、石块在水中也受到了水的浮力,为什么没有浮在水面上呢?试用用重力和浮力的关系来解释物体在水中沉浮的原因。

活动5【测试】五、总结

通过今天的学习,你有什么收获?你还有什么疑问吗?

同课章节目录

- 沉和浮

- 1、物体在水中是沉还是浮

- 2、沉浮与什么因素有关

- 3、橡皮泥在水中的沉浮

- 4、造一艘小船

- 5、浮力

- 6、下沉的物体会受到水的浮力吗

- 7、马铃薯在液体中的沉浮

- 8、探索马铃薯沉浮的原因

- 热

- 1、热起来了

- 2、给冷水加热

- 3、液体的热胀冷缩

- 4、空气的热胀冷缩

- 5、金属热胀冷缩吗

- 6、热是怎样传递的

- 7、传热比赛

- 8、设计制作一个保温杯

- 时间的测量

- 1、时间在流逝

- 2、太阳钟

- 3、用水测量时间

- 4、我的水钟

- 5、机械摆钟

- 6、摆的研究

- 7、做一个钟摆

- 8、制作一个一分钟计时器

- 地球的运动

- 1、昼夜交替现象

- 2、人类认识地球及其运动的历史

- 3、证明地球在自转

- 4、谁先迎来黎明

- 5、 北极星“不动”的秘密

- 6、地球会公转吗

- 7、为什么一年有四季

- 8、极昼和极夜的解释