第16课《诫子书》课件

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

新课导入

上联:收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点四十九盏明灯,一心只为酬三顾。

下联:取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木土爻神卦,水面偏能用火攻。

智者

忠臣

慈父

yáo

君子

诸葛亮

积累重点词语和文言知识,理解文意。

结合作者生平,体会文章主旨,思考其现实意义。

感受中华传统文化和诸葛亮的人格魅力,培养“静以修身,俭以养德”的良好品质,提升自己的品德修养。

学习目标

一

二

三

四

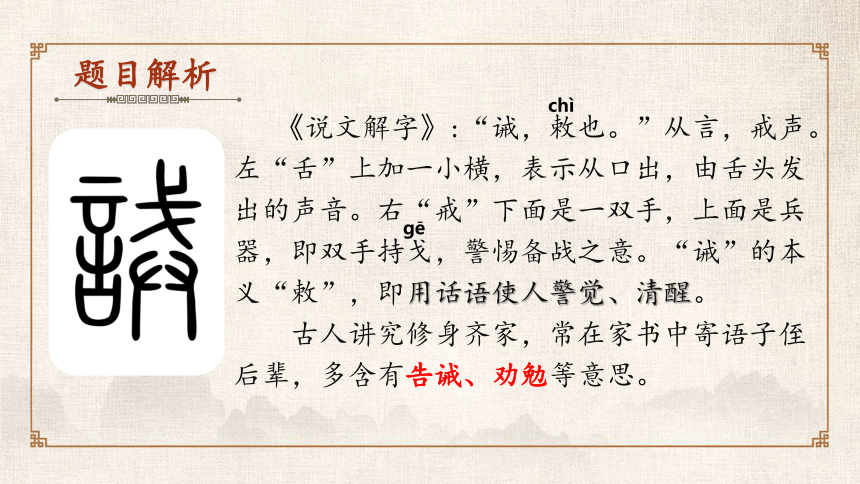

题目解析

《说文解字》:“诫,敕也。”从言,戒声。左“舌”上加一小横,表示从口出,由舌头发出的声音。右“戒”下面是一双手,上面是兵器,即双手持戈,警惕备战之意。“诫”的本义“敕”,即用话语使人警觉、清醒。

古人讲究修身齐家,常在家书中寄语子侄后辈,多含有告诫、劝勉等意思。

chì

gē

书

题目解析

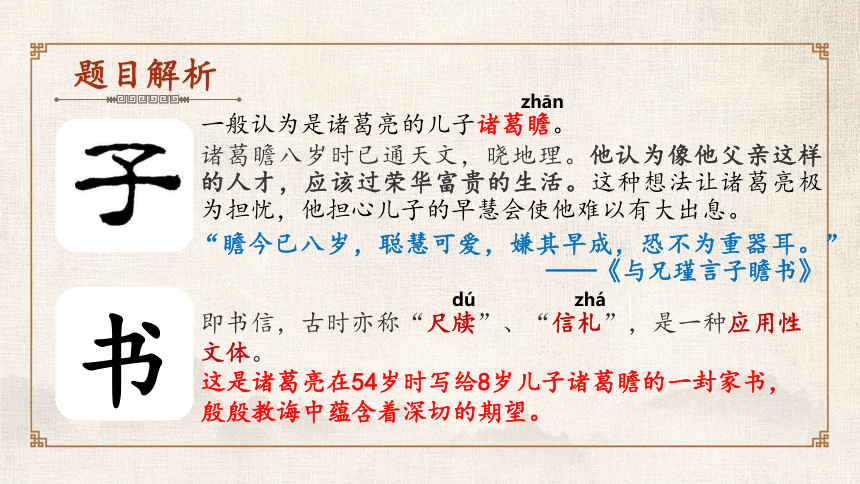

一般认为是诸葛亮的儿子诸葛瞻。

“瞻今已八岁,聪慧可爱,嫌其早成,恐不为重器耳。”

——《与兄瑾言子瞻书》

诸葛瞻八岁时已通天文,晓地理。他认为像他父亲这样的人才,应该过荣华富贵的生活。这种想法让诸葛亮极为担忧,他担心儿子的早慧会使他难以有大出息。

即书信,古时亦称“尺牍”、“信札”,是一种应用性文体。

zhān

zhá

dú

这是诸葛亮在54岁时写给8岁儿子诸葛瞻的一封家书,殷殷教诲中蕴含着深切的期望。

任务一:

初读——诵君子情

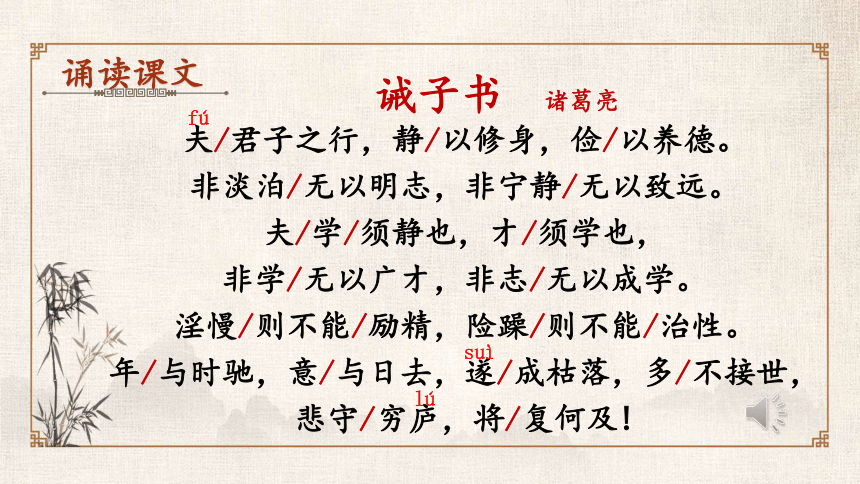

夫/君子之行,静/以修身,俭/以养德。

非淡泊/无以明志,非宁静/无以致远。

夫/学/须静也,才/须学也,

非学/无以广才,非志/无以成学。

淫慢/则不能/励精,险躁/则不能/治性。

年/与时驰,意/与日去,遂/成枯落,多/不接世,

悲守/穷庐,将/复何及!

诵读课文

诫子书

fú

诫子书 诸葛亮

suì

lú

任务二:

精读——晓君子义

疏通文意

诫子书

要求:小组合作,借助注释疏通文意,互相质疑解难,尝试翻译课文。

特别注意:

1.通假字

2.一词多义

3.古今异义

4.词类活用

诫子书

夫君子之行,静 以修身,俭以养德。

非淡泊 无以 明 志,非宁静无以致 远。

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。

淫 慢则不能励 精,险 躁则不能治 性。

年与 时驰, 意与日去,遂成枯落,

多不接世,悲守穷庐,将复何及!

随同

疾行,指迅速逝去

丧失

凋落,衰残。比喻人年老志衰,没有用处

放纵

懈怠

振奋

精神

轻薄

浮躁

修养

性情

增长

屏除杂念和干扰,宁静专一

内心恬淡,

不慕名利

没有什么可以用来,没办法

明确,

坚定

志向

达到

远大目标

助词,用于句首表示将发议论

穷困潦倒之人住的陋室

词类活用

诫子书

非宁静无以致远

非学无以广才

非志无以成学

形容词作动词,增长

形容词作名词,远大目标

名词作动词,立志

一词多义

诫子书

学

非学无以广才

非志无以成学

——动词,学习

时

——名词,学业

年与时驰

元方时年七岁

——名词,时光

——副词,当时

去

意与日去

太丘舍去

日始出时去人近

——动词,丧失

——动词,离开

——动词,距离

古今异义

诫子书

淫慢则不能励精

险躁则不能治性

古义:懈怠。

今义:迟缓,速度低。

古义:轻薄。

今义:危险。

参考译文

诫子书

君子的行为操守,以屏除杂念和干扰、宁静专一来修养身心,以节俭来培养品德。不能内心恬淡、不慕名利就无法明确志向,不能宁静专一,就无法达到远大目标。学习必须静心专一,而才干来自学习,不学习就无法增长才干,不立志就无法学有所成。放纵懈怠就无法振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。年纪随同时光而急速逝去,意志随同岁月而丧失,最终年老志衰,大多对社会没有任何贡献,只能悲哀地坐守着那穷困的居舍,那时再悔恨又怎么来得及!

任务三:

研读——明君子志

明君子志

诫子书

诸葛亮想告诫儿子什么道理?(用原文句子回答)

“夫君子之行,静以修身,俭以养德。”

围绕这句话,诸葛亮如何劝勉儿子?

明君子志

夫君子之行,静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,

非宁静无以致远。

(反面)—益处

夫学须静也,

才须学也,

非学无以广才,

非志无以成学。

淫慢则不能励精,

险躁则不能治性。

年与时驰,意与日去,

遂成枯落,多不接世,

悲守穷庐,将复何及!

(反面)—危害

(反面)—惜时

(正面)—

“才”←“学”←“静”

(反面)—学习、立志

明君子志

诫子书

诸葛亮围绕一个“静”,告诫儿子要做什么样的人?

品德高尚

志存高远

博学多才

惜时有为

从“ ”一句中,我知道了诸葛亮希望/告诫儿子诸葛瞻要做一个 的人。

示例:从“非淡泊无以明志”一句中,我知道了诸葛亮希望他的儿子诸葛瞻要做一个不慕名利的人。

怎样才能成为一个君子呢?

静

俭

诫子书

诸葛亮的静

出山以后:今南方已定,甲兵已足,当奖帅三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

——《出师表》

隐居隆中:苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

淡泊不是厌弃世俗,宁静不是慵懒无为。由淡泊名利到鞠躬尽瘁,我们可见诸葛亮的拳拳爱国之心。

诸葛亮的俭

诸葛亮所处年代厚葬之风盛行,对此他深感不满。弥留之际,诸葛亮嘱咐后人:亮遗命葬汉中定军山,因山为坟,冢足容棺,敛以时服,不须器物。

生不奢侈,死不厚葬的习俗一直延续到今天的兰溪诸葛后裔。

zhǒng

诸葛亮的遗命,自己要埋葬在汉中的定军山,就着这座山来盖坟地,冢墓只要能容得下棺木就好,穿当时的衣服入殓,不需要其它器物来陪葬。

诫子书

诸葛瞻成为了父亲所期望的那样吗?

诸葛瞻17岁迎娶蜀国公主,拜骑都尉(比将军略低的武官),袭爵武乡侯。景耀四年,他与辅国大将军董厥并为平尚书事,统领中央事务。

诸葛亮去世之后,魏国邓艾奇袭阴平,诸葛瞻率军抵抗,后退守绵竹。邓艾派使者来诱降诸葛瞻,意欲封其为琅琊王,诸葛瞻大怒并斩杀使者,与其子诸葛尚率军顽强抵抗,然因错失良机,终英勇牺牲,绵竹失守。后主刘禅出降,蜀国灭亡。

任务四:

拓读——扬君子风

扬君子风

诫子书

《诫子书》跨越了一千多年的时空,仍给人以强烈的震撼,联系现实人世,充满诱惑的滚滚红尘,谈谈本文的现实意义。

处世时,不论自己面对何人何事,都应以“静”字为先。让自己的心静下来,才能在纷繁的世事前拨云见日,确定自己真正想要的东西,为之努力就不至于盲从迷失。

扬君子风

诫子书

同学们,如果在本文中选择一句作为你的人生格言,你会选择哪一句?请谈谈你的选择和理由。

课文总结

诫子书

《诫子书》是诸葛亮人生经验的总结,也传承了中华传统文化的儒家思想。他以慈父的口吻谆谆教导儿子:要“淡泊”自守,要“宁静”自处,鼓励儿子珍惜时间,勤学励志。

这封家书不仅劝勉了他的子孙,今人读来也受益匪浅。

课后作业

诫子书

1.背诵课文。

2.写一封《诫己书》。

“人贵有自知之明”,请同学们静心审视自我,从“做人”和“学习”两方面挖掘自己的可提升之处,再具体提出努力的方向和方法……不少于500字,写在作文本。

作者介绍

诫子书

诸葛亮(181-234),字孔明,琅琊阳都人,三国时蜀汉政治家、军事家。东汉末年,隐居隆中,留心世事,被称为“卧龙”。刘备三顾茅庐,他向刘备提出占据荆、益两州,谋取西南各族统治者的支持,联合孙权,对抗曹操,统一全国的建议,即所谓“隆中对”。

刘备建立蜀汉政权,诸葛亮被任命为丞相。后主刘禅继位,诸葛亮被封为武乡侯。诸葛亮勤勉谨慎,大小政事必亲自处理。终因积劳成疾,病逝于五丈原,葬定军山,享年54岁。

新课导入

上联:收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点四十九盏明灯,一心只为酬三顾。

下联:取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木土爻神卦,水面偏能用火攻。

智者

忠臣

慈父

yáo

君子

诸葛亮

积累重点词语和文言知识,理解文意。

结合作者生平,体会文章主旨,思考其现实意义。

感受中华传统文化和诸葛亮的人格魅力,培养“静以修身,俭以养德”的良好品质,提升自己的品德修养。

学习目标

一

二

三

四

题目解析

《说文解字》:“诫,敕也。”从言,戒声。左“舌”上加一小横,表示从口出,由舌头发出的声音。右“戒”下面是一双手,上面是兵器,即双手持戈,警惕备战之意。“诫”的本义“敕”,即用话语使人警觉、清醒。

古人讲究修身齐家,常在家书中寄语子侄后辈,多含有告诫、劝勉等意思。

chì

gē

书

题目解析

一般认为是诸葛亮的儿子诸葛瞻。

“瞻今已八岁,聪慧可爱,嫌其早成,恐不为重器耳。”

——《与兄瑾言子瞻书》

诸葛瞻八岁时已通天文,晓地理。他认为像他父亲这样的人才,应该过荣华富贵的生活。这种想法让诸葛亮极为担忧,他担心儿子的早慧会使他难以有大出息。

即书信,古时亦称“尺牍”、“信札”,是一种应用性文体。

zhān

zhá

dú

这是诸葛亮在54岁时写给8岁儿子诸葛瞻的一封家书,殷殷教诲中蕴含着深切的期望。

任务一:

初读——诵君子情

夫/君子之行,静/以修身,俭/以养德。

非淡泊/无以明志,非宁静/无以致远。

夫/学/须静也,才/须学也,

非学/无以广才,非志/无以成学。

淫慢/则不能/励精,险躁/则不能/治性。

年/与时驰,意/与日去,遂/成枯落,多/不接世,

悲守/穷庐,将/复何及!

诵读课文

诫子书

fú

诫子书 诸葛亮

suì

lú

任务二:

精读——晓君子义

疏通文意

诫子书

要求:小组合作,借助注释疏通文意,互相质疑解难,尝试翻译课文。

特别注意:

1.通假字

2.一词多义

3.古今异义

4.词类活用

诫子书

夫君子之行,静 以修身,俭以养德。

非淡泊 无以 明 志,非宁静无以致 远。

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。

淫 慢则不能励 精,险 躁则不能治 性。

年与 时驰, 意与日去,遂成枯落,

多不接世,悲守穷庐,将复何及!

随同

疾行,指迅速逝去

丧失

凋落,衰残。比喻人年老志衰,没有用处

放纵

懈怠

振奋

精神

轻薄

浮躁

修养

性情

增长

屏除杂念和干扰,宁静专一

内心恬淡,

不慕名利

没有什么可以用来,没办法

明确,

坚定

志向

达到

远大目标

助词,用于句首表示将发议论

穷困潦倒之人住的陋室

词类活用

诫子书

非宁静无以致远

非学无以广才

非志无以成学

形容词作动词,增长

形容词作名词,远大目标

名词作动词,立志

一词多义

诫子书

学

非学无以广才

非志无以成学

——动词,学习

时

——名词,学业

年与时驰

元方时年七岁

——名词,时光

——副词,当时

去

意与日去

太丘舍去

日始出时去人近

——动词,丧失

——动词,离开

——动词,距离

古今异义

诫子书

淫慢则不能励精

险躁则不能治性

古义:懈怠。

今义:迟缓,速度低。

古义:轻薄。

今义:危险。

参考译文

诫子书

君子的行为操守,以屏除杂念和干扰、宁静专一来修养身心,以节俭来培养品德。不能内心恬淡、不慕名利就无法明确志向,不能宁静专一,就无法达到远大目标。学习必须静心专一,而才干来自学习,不学习就无法增长才干,不立志就无法学有所成。放纵懈怠就无法振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。年纪随同时光而急速逝去,意志随同岁月而丧失,最终年老志衰,大多对社会没有任何贡献,只能悲哀地坐守着那穷困的居舍,那时再悔恨又怎么来得及!

任务三:

研读——明君子志

明君子志

诫子书

诸葛亮想告诫儿子什么道理?(用原文句子回答)

“夫君子之行,静以修身,俭以养德。”

围绕这句话,诸葛亮如何劝勉儿子?

明君子志

夫君子之行,静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,

非宁静无以致远。

(反面)—益处

夫学须静也,

才须学也,

非学无以广才,

非志无以成学。

淫慢则不能励精,

险躁则不能治性。

年与时驰,意与日去,

遂成枯落,多不接世,

悲守穷庐,将复何及!

(反面)—危害

(反面)—惜时

(正面)—

“才”←“学”←“静”

(反面)—学习、立志

明君子志

诫子书

诸葛亮围绕一个“静”,告诫儿子要做什么样的人?

品德高尚

志存高远

博学多才

惜时有为

从“ ”一句中,我知道了诸葛亮希望/告诫儿子诸葛瞻要做一个 的人。

示例:从“非淡泊无以明志”一句中,我知道了诸葛亮希望他的儿子诸葛瞻要做一个不慕名利的人。

怎样才能成为一个君子呢?

静

俭

诫子书

诸葛亮的静

出山以后:今南方已定,甲兵已足,当奖帅三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

——《出师表》

隐居隆中:苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

淡泊不是厌弃世俗,宁静不是慵懒无为。由淡泊名利到鞠躬尽瘁,我们可见诸葛亮的拳拳爱国之心。

诸葛亮的俭

诸葛亮所处年代厚葬之风盛行,对此他深感不满。弥留之际,诸葛亮嘱咐后人:亮遗命葬汉中定军山,因山为坟,冢足容棺,敛以时服,不须器物。

生不奢侈,死不厚葬的习俗一直延续到今天的兰溪诸葛后裔。

zhǒng

诸葛亮的遗命,自己要埋葬在汉中的定军山,就着这座山来盖坟地,冢墓只要能容得下棺木就好,穿当时的衣服入殓,不需要其它器物来陪葬。

诫子书

诸葛瞻成为了父亲所期望的那样吗?

诸葛瞻17岁迎娶蜀国公主,拜骑都尉(比将军略低的武官),袭爵武乡侯。景耀四年,他与辅国大将军董厥并为平尚书事,统领中央事务。

诸葛亮去世之后,魏国邓艾奇袭阴平,诸葛瞻率军抵抗,后退守绵竹。邓艾派使者来诱降诸葛瞻,意欲封其为琅琊王,诸葛瞻大怒并斩杀使者,与其子诸葛尚率军顽强抵抗,然因错失良机,终英勇牺牲,绵竹失守。后主刘禅出降,蜀国灭亡。

任务四:

拓读——扬君子风

扬君子风

诫子书

《诫子书》跨越了一千多年的时空,仍给人以强烈的震撼,联系现实人世,充满诱惑的滚滚红尘,谈谈本文的现实意义。

处世时,不论自己面对何人何事,都应以“静”字为先。让自己的心静下来,才能在纷繁的世事前拨云见日,确定自己真正想要的东西,为之努力就不至于盲从迷失。

扬君子风

诫子书

同学们,如果在本文中选择一句作为你的人生格言,你会选择哪一句?请谈谈你的选择和理由。

课文总结

诫子书

《诫子书》是诸葛亮人生经验的总结,也传承了中华传统文化的儒家思想。他以慈父的口吻谆谆教导儿子:要“淡泊”自守,要“宁静”自处,鼓励儿子珍惜时间,勤学励志。

这封家书不仅劝勉了他的子孙,今人读来也受益匪浅。

课后作业

诫子书

1.背诵课文。

2.写一封《诫己书》。

“人贵有自知之明”,请同学们静心审视自我,从“做人”和“学习”两方面挖掘自己的可提升之处,再具体提出努力的方向和方法……不少于500字,写在作文本。

作者介绍

诫子书

诸葛亮(181-234),字孔明,琅琊阳都人,三国时蜀汉政治家、军事家。东汉末年,隐居隆中,留心世事,被称为“卧龙”。刘备三顾茅庐,他向刘备提出占据荆、益两州,谋取西南各族统治者的支持,联合孙权,对抗曹操,统一全国的建议,即所谓“隆中对”。

刘备建立蜀汉政权,诸葛亮被任命为丞相。后主刘禅继位,诸葛亮被封为武乡侯。诸葛亮勤勉谨慎,大小政事必亲自处理。终因积劳成疾,病逝于五丈原,葬定军山,享年54岁。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首