(12)种群和群落——高考生物一轮复习实验题考点攻破(含解析)

文档属性

| 名称 | (12)种群和群落——高考生物一轮复习实验题考点攻破(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 608.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-10-29 20:33:31 | ||

图片预览

文档简介

(12)种群和群落——2025届高考生物一轮复习实验题考点攻破

1.下列关于“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验的相关操作,错误的是( )

A.培养酵母菌时,必须去除培养液中的溶解氧否则会影响实验结果

B.将培养液振荡摇匀后,用吸管从试管中吸取适量的培养液用于计数

C.为了方便酵母菌计数,培养后期的培养液应先稀释后再计数

D.营养条件、温度、pH均可能影响培养液中酵母菌种群的K值

2.下列关于种群密度调查方法的叙述正确的是( )

A.调查东北虎的种群密度时可借助红外相机,不适合采用样方法

B.采用样方法调查植物种群密度时,差距大的样方内数值应舍弃

C.标记重捕法调查种群密度时,两次捕捉的间隔时间越长统计结果越准确

D.对于活动能力强、活动范围广的动物可用标记重捕法精确统计种群密度

3.下列关于种群密度和群落丰富度调查方法的叙述,错误的是( )

A.黑光灯诱捕法可用于调查趋光性昆虫的种群密度

B.粪便DNA标记法基于个体遗传信息的特异性开展,结果更准确可信

C.若调查对象为大型濒危植物,则不宜选用样方法,应采用逐个计数法

D.若动物对捕捉器产生了记忆,则标记重捕法调查其种群密度所得结果会偏小

4.调查类实验是理论知识与实际应用相结合的关键手段。下列关于种群密度及群落丰富度调查的叙述,错误的是( )

A.在某狭长区域调查植物种群密度时,应采用等距取样法

B.调查田鼠种群密度时,若标记物脱落可导致调查值偏小

C.调查某森林群落的植物丰富度时,应采用样方法

D.调查酵母菌种群数量变化时,不需要设置空白对照组

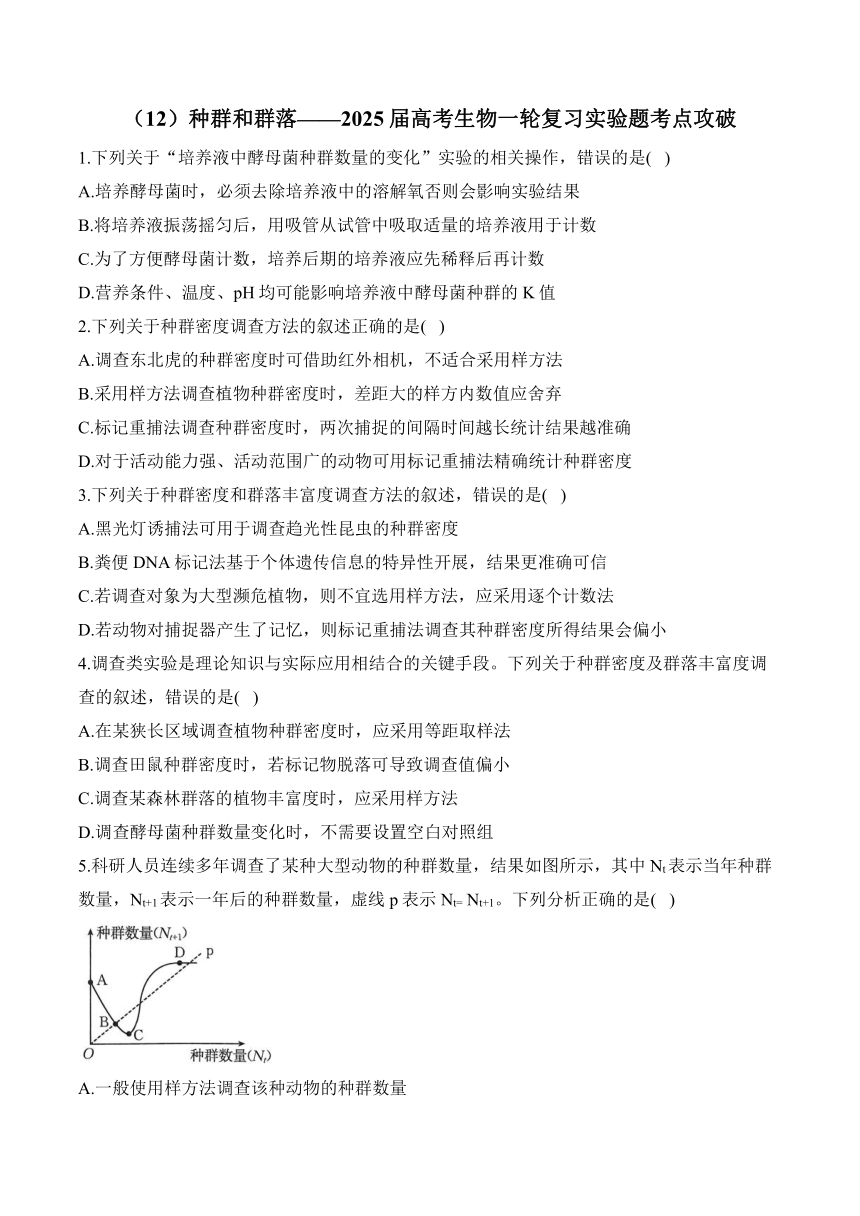

5.科研人员连续多年调查了某种大型动物的种群数量,结果如图所示,其中Nt表示当年种群数量,Nt+1表示一年后的种群数量,虚线p表示Nt= Nt+1。下列分析正确的是( )

A.一般使用样方法调查该种动物的种群数量

B.AC段该种动物的种群数量先增加后减少

C.CD段该种动物的种群数量呈“S”形增长

D.D点后该种动物的种群数量维持稳定,达到K值

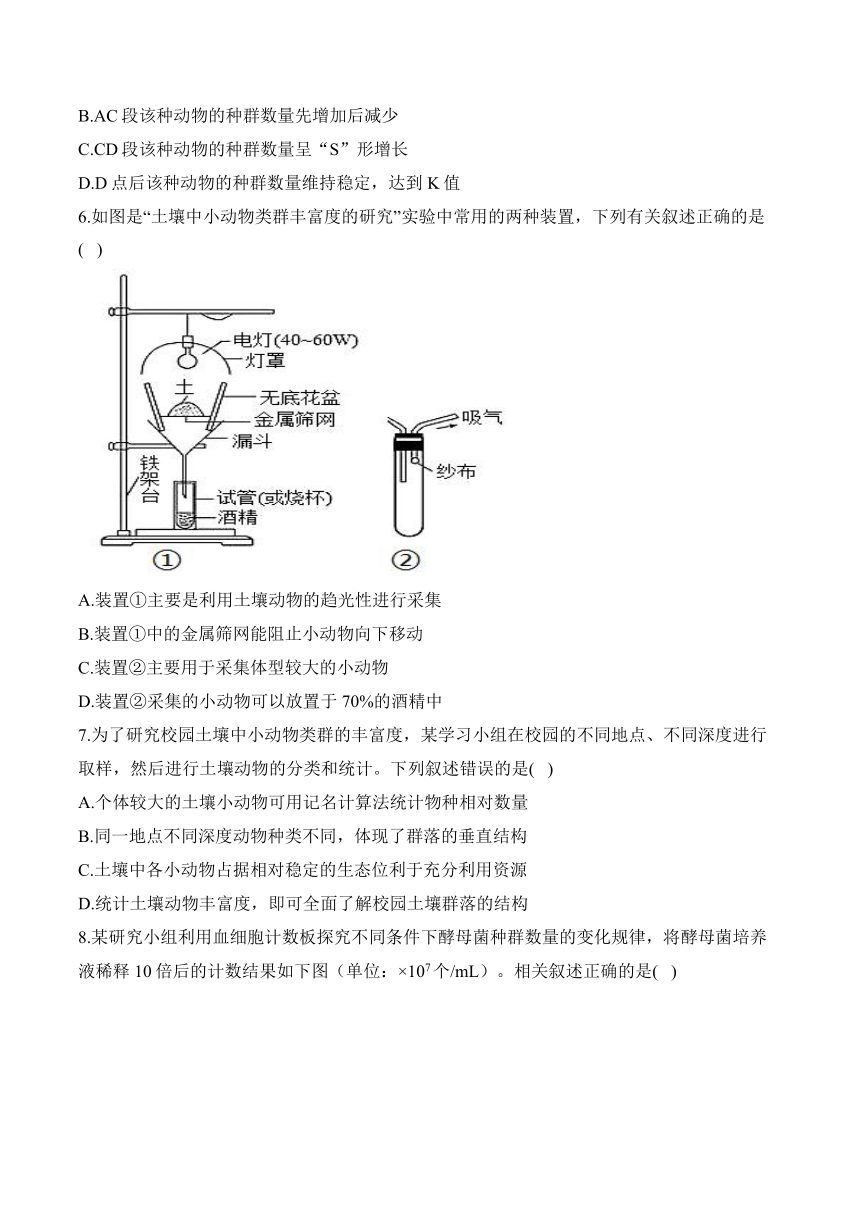

6.如图是“土壤中小动物类群丰富度的研究”实验中常用的两种装置,下列有关叙述正确的是( )

A.装置①主要是利用土壤动物的趋光性进行采集

B.装置①中的金属筛网能阻止小动物向下移动

C.装置②主要用于采集体型较大的小动物

D.装置②采集的小动物可以放置于70%的酒精中

7.为了研究校园土壤中小动物类群的丰富度,某学习小组在校园的不同地点、不同深度进行取样,然后进行土壤动物的分类和统计。下列叙述错误的是( )

A.个体较大的土壤小动物可用记名计算法统计物种相对数量

B.同一地点不同深度动物种类不同,体现了群落的垂直结构

C.土壤中各小动物占据相对稳定的生态位利于充分利用资源

D.统计土壤动物丰富度,即可全面了解校园土壤群落的结构

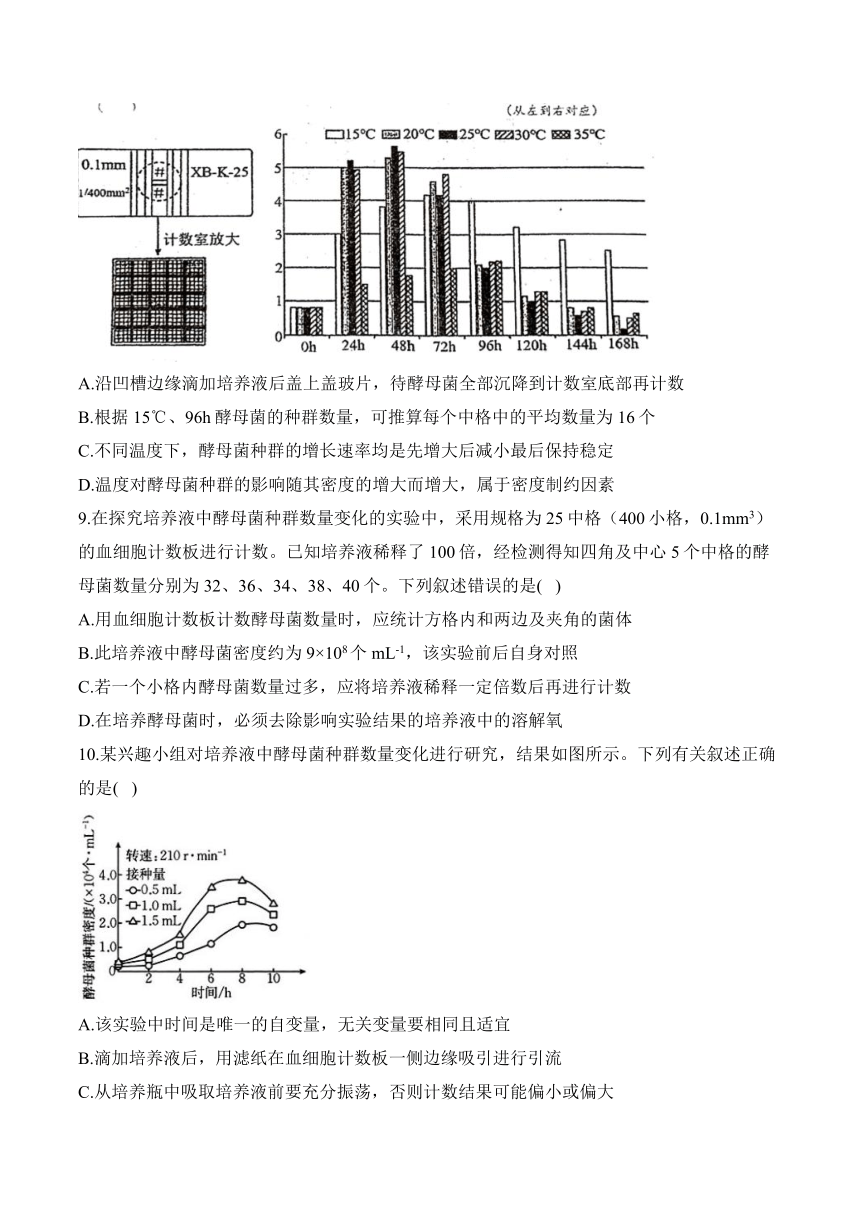

8.某研究小组利用血细胞计数板探究不同条件下酵母菌种群数量的变化规律,将酵母菌培养液稀释10倍后的计数结果如下图(单位:×107个/mL)。相关叙述正确的是( )

A.沿凹槽边缘滴加培养液后盖上盖玻片,待酵母菌全部沉降到计数室底部再计数

B.根据15℃、96h酵母菌的种群数量,可推算每个中格中的平均数量为16个

C.不同温度下,酵母菌种群的增长速率均是先增大后减小最后保持稳定

D.温度对酵母菌种群的影响随其密度的增大而增大,属于密度制约因素

9.在探究培养液中酵母菌种群数量变化的实验中,采用规格为25中格(400小格,0.1mm3)的血细胞计数板进行计数。已知培养液稀释了100倍,经检测得知四角及中心5个中格的酵母菌数量分别为32、36、34、38、40个。下列叙述错误的是( )

A.用血细胞计数板计数酵母菌数量时,应统计方格内和两边及夹角的菌体

B.此培养液中酵母菌密度约为9×108个mL-1,该实验前后自身对照

C.若一个小格内酵母菌数量过多,应将培养液稀释一定倍数后再进行计数

D.在培养酵母菌时,必须去除影响实验结果的培养液中的溶解氧

10.某兴趣小组对培养液中酵母菌种群数量变化进行研究,结果如图所示。下列有关叙述正确的是( )

A.该实验中时间是唯一的自变量,无关变量要相同且适宜

B.滴加培养液后,用滤纸在血细胞计数板一侧边缘吸引进行引流

C.从培养瓶中吸取培养液前要充分振荡,否则计数结果可能偏小或偏大

D.若用台盼蓝染色后对酵母菌活菌进行计数,则需要统计蓝色和无色的个体

11.将酵母菌接种到装有10mL培养液的试管中,培养并定时计数。计数后发现,试管中酵母菌的总数达到a时,种群数量不再增加。下列叙述正确的是( )

A.可用血细胞计数板计数,取样时试管中培养液需先静置

B.培养液中酵母菌呈S形增长,达到a时种群增长最快

C.若将原培养液体积增至20mL,则酵母菌将呈J形增长

D.若将原培养液中酵母菌接种量减半,则种群K值不变

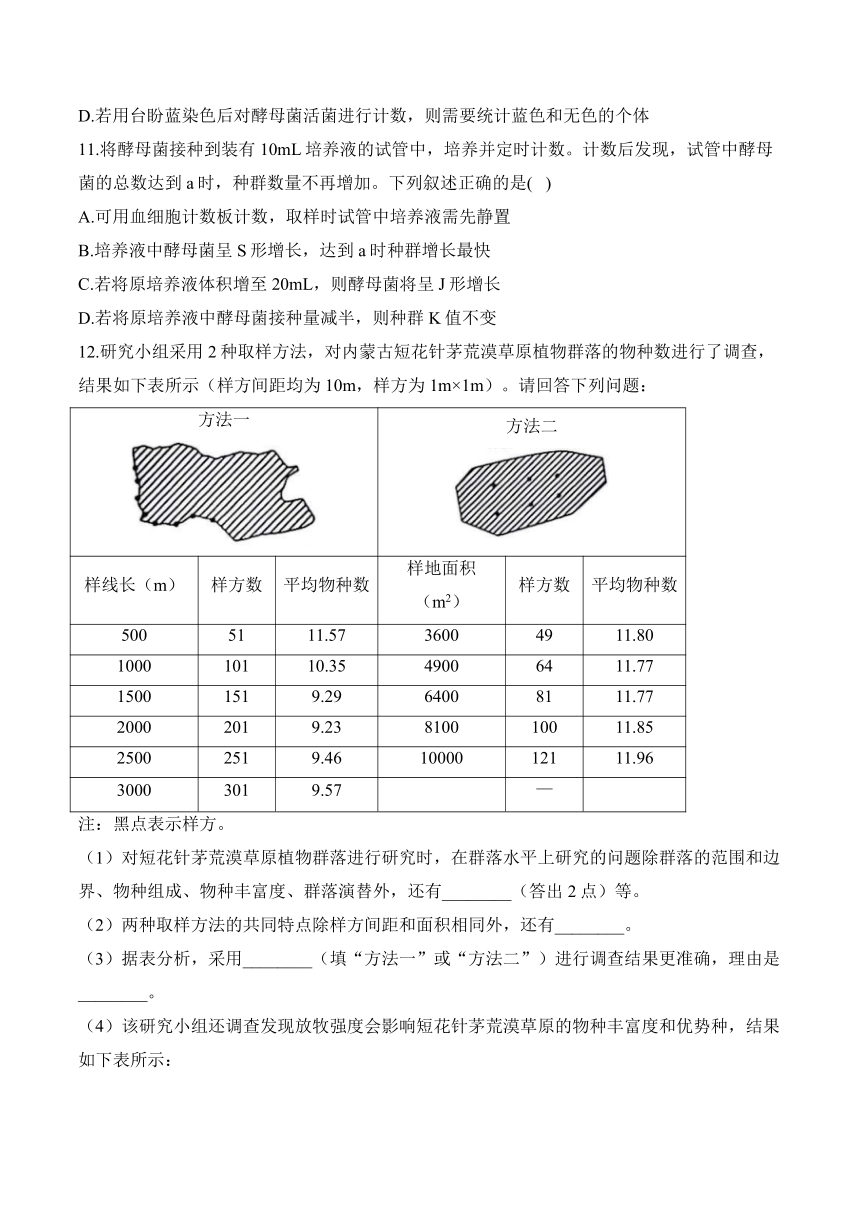

12.研究小组采用2种取样方法,对内蒙古短花针茅荒漠草原植物群落的物种数进行了调查,结果如下表所示(样方间距均为10m,样方为1m×1m)。请回答下列问题:

方法一 方法二

样线长(m) 样方数 平均物种数 样地面积(m2) 样方数 平均物种数

500 51 11.57 3600 49 11.80

1000 101 10.35 4900 64 11.77

1500 151 9.29 6400 81 11.77

2000 201 9.23 8100 100 11.85

2500 251 9.46 10000 121 11.96

3000 301 9.57 —

注:黑点表示样方。

(1)对短花针茅荒漠草原植物群落进行研究时,在群落水平上研究的问题除群落的范围和边界、物种组成、物种丰富度、群落演替外,还有________(答出2点)等。

(2)两种取样方法的共同特点除样方间距和面积相同外,还有________。

(3)据表分析,采用________(填“方法一”或“方法二”)进行调查结果更准确,理由是________。

(4)该研究小组还调查发现放牧强度会影响短花针茅荒漠草原的物种丰富度和优势种,结果如下表所示:

放牧强度 物种丰富度相对值 优势种

无放牧区 1.0 短花针茅、无芒隐子草、银灰旋花、冷蒿、木地肤

轻度放牧区 1.23 短花针茅、无芒隐子草、银灰旋花

中度放牧区 1.15 短花针茅、无芒隐子草

重度放牧区 0.78 短花针茅、无芒隐子草

据表分析,随放牧强度增大,该群落发生了________(填“初生”或“次生”)演替;轻度放牧和中度放牧会提高草原群落的物种丰富度,从生物因素角度分析,其原因是________。

答案以及解析

1.答案:A

解析:培养液中的酵母菌进行有氧呼吸,所以不能去除培养液中的溶解氧,A错误;用吸管从试管中吸取一定量的培养液时,要先将培养液振荡摇匀,使酵母菌分布均匀,减小实验误差,B正确;酵母菌的繁殖能力很强,培养后期酵母菌数量较多,为了方便酵母菌计数,培养液应先稀释后再计数,C正确;营养条件、温度、pH等会影响酵母菌的生长和繁殖,从而会影响培养液中酵母菌种群的K值,D正确。

2.答案:A

解析:A、东北虎体型大,危险度高,且活动能力强,调查东北虎的种群密度时可借助红外相机,不适合采用样方法,A正确;B、采用样方法调查植物种群密度时,差距大的样方内数值不能舍弃,统计后求平均值,B错误;C、两次捕捉时间间隔长短对调查结果有影响,如时间太长导致部分标记物脱落等,导致调查结果不准确,C错误;D、对于活动能力强、活动范围广的动物可用标记重捕法粗略估算种群密度,D错误。故选A。

3.答案:D

解析:利用一些昆虫的趋光特性,黑光灯诱捕法可用于调查有趋光性的昆虫的物种丰富度,A正确;DNA粪便标记法通过DNA的特异性而可确定到个体,调查结果更加准确可信,B正确;若调查对象为大型濒危植物,由于其数量较少,且为避免对其造成伤害,则不宜选用样方法,应采用逐个计数法,C正确;种群数量=标记个体数×重捕个体数/重捕标记数,若动物对捕捉器产生了记忆,那么重捕时就很难用捕捉器进行捕捉,则用标记重捕法调查种群密度所得结果会偏大,D错误。故选D。

4.答案:B

解析:狭长区域采用样方法调查植物种群密度时,应采用等距取样法,A叙述正确;若标记物脱落导致重捕中带标记个体少于实际值,会导致调查值偏大,B叙述错误;调查群落中植物的丰富度可采用样方法,C叙述正确;调查酵母菌种群数量变化,取样前后即可形成对照,不需要设置空白对照组,D叙述正确。

5.答案:B

解析:本题主要考查种群数量的变化,考查学生的解决问题能力。AB段,Nt+1>Nt,表明该种动物的种群数量在不断增加。BC段,Nt+1Nt,表明该种动物的种群数量先减少后增加,不符合“S”形曲线的特征,C项错误。从D点之后,该种动物的种群数量先是Nt+1>Nt,然后转变为Nt+16.答案:D

解析:A、装置①主要是利用土壤动物趋暗(避光)、趋湿的习性采集土壤小动物,A错误;B、金属筛网不能阻止小动物向下移动,否则会影响实验结果,B错误;C、装置②主要用于采集体型较小的小动物,C错误;D、用装置②采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中,杀死小动物并能保存标本,D正确。故选D。

7.答案:D

解析:A、当动物个体较大且种群数量有限时,可用记名计算法进行丰富度统计,若比较小且数目较多,可用目测估计法进行统计,A正确;

B.同一地点不同深度动物种类不同,体现了群落的垂直结构,B正确;

C.土壤中各小动物占据相对稳定的生态位利于充分利用资源,C正确;

D.统计土壤动物丰富度,只是校园土壤群落的结构一个方面,还有空间结构等,D错误。

故选D。

8.答案:B

解析:A、先盖上盖玻片在盖玻片周围滴加培养液,并用滤纸吸出多余培养液后待酵母菌沉降到计数室的底部再观察计数,A错误;B、依据20℃、24h条件下酵母菌种群数量值是5×107,可推算所用血球计数板小格中酵母菌的数量平均为5×107+(400×104×10)=1.25个/mL,中格中酵母菌的数量平均为16×1.25=20个,B正确;C、分析柱状图可知,不同温度下,酵母菌种群的数量先快速增加,后缓慢增加,最后减少,但没有趋于稳定,由此可知,不同温度下,酵母菌种群的增长速率均是先增大后减小,C错误;D、温度对酵母菌种群的影响与酵母菌的种群数量无关,即温度属于非密度制约因素,D错误。

9.答案:D

解析:A、用血细胞计数板计数酵母菌数量时,应统计方格内和相邻的两条边及顶点上的菌体,A正确;B、培养液中酵母菌的密度=(32+36+34+38+40)/5×25×100×10×1000-9×108个mL-1,本实验存在时间上的自身前后对照,B正确;C、若一个小格内酵母菌数量过多,计数时因为重叠数不清楚,应将培养液稀释一定倍数后再进行计数,C正确;D、酵母菌的增殖需要进行有氧呼吸,不能去除培养液中的溶解氧,D错误。

故选D。

10.答案:C

解析:A、据图可知,本实验的自变量为酵母菌的接种量和时间,时间不是唯一的自变量,该实验中摇床的转速、温度、培养液的体积等是无关变量,无关变量要相同且适宜,A错误;B、用吸管吸取培养液,滴于盖玻片边缘,让培养液自行渗入,多余培养液用滤纸吸去,滤纸的作用不是引流,B错误;C、吸取培养液计数前要将试管轻轻振荡几次,目的是使培养液中的酵母菌均匀分布,减少误差,否则计数结果可能偏小或偏大,C正确;D、台盼蓝能将死细胞染成蓝色,活细胞不会被染上颜色,用台盼蓝染色后对酵母菌计数,只计呈无色的个体,D错误。故选C。

11.答案:D

解析:A、对酵母菌进行计数可以采用抽样检测的方法,从试管中吸出培养液进行计数之前,要将试管轻轻震荡,不能静置,A错误; B、由题意可知,酵母菌总数达到a时,种群数量不再增加,说明酵母菌种群增长曲线为“S”形,该酵母菌种群数量达到最大值的一半即α/2时,种群增长最快,B错误; C、若将原培养液体积增至20mL,酵母菌还会有种内斗争,所以不可能呈现“J”形增长,C错误; D、K值是指环境容纳量,它受营养物质、空间、天敌等的影响,与接种量无关,若将原培养液中酵母菌接种量减半,则种群K值不变,D正确。故选:D。

12.答案:(1)空间结构、种间关系、生态位、季节性等

(2)都要随机取样

(3)方法二;方法二可以向多个方向取样,样方覆盖范围大,更具有代表性

(4)次生;轻度、中度放牧,牛羊较多地啃食适口性好的优势种植物,为其他植物的生存腾出空间

解析:(1)对短花针茅群落进行研究时,在群落水平上研究的问题有物种组成、物种丰富度、生态位、群落的空间结构、种间关系、群落演替、群落的范围和边界等。

(2)两种取样方法的共同特点除样方间距和面积相同外(样方间距均为10m,样方为1m×1m),还有都要做到随机取样。

(3)方法一只能沿一条线路取样,方法二可以向多个方向同时取样,故方法二的调查方法更准确。

(4)该群落的演替发生在有土壤及植被的前提下,随放牧强度的增大,物种丰富度相对值先增大后减小,且有些优势种的优势不再,故该群落发生了次生演替。轻度放牧和中度放牧会提高草原群落的丰富度,而重度放牧会降低草原群落的丰富度。生物因素分析:轻度放牧和中度放牧,牛羊较多地啃食适口性好的优势种植物,为其他植物的生存腾出空间;从非生物因素的角度分析,原因是重度放牧使土壤的水分和有机碳含量下降,限制了植物的生长。

1.下列关于“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验的相关操作,错误的是( )

A.培养酵母菌时,必须去除培养液中的溶解氧否则会影响实验结果

B.将培养液振荡摇匀后,用吸管从试管中吸取适量的培养液用于计数

C.为了方便酵母菌计数,培养后期的培养液应先稀释后再计数

D.营养条件、温度、pH均可能影响培养液中酵母菌种群的K值

2.下列关于种群密度调查方法的叙述正确的是( )

A.调查东北虎的种群密度时可借助红外相机,不适合采用样方法

B.采用样方法调查植物种群密度时,差距大的样方内数值应舍弃

C.标记重捕法调查种群密度时,两次捕捉的间隔时间越长统计结果越准确

D.对于活动能力强、活动范围广的动物可用标记重捕法精确统计种群密度

3.下列关于种群密度和群落丰富度调查方法的叙述,错误的是( )

A.黑光灯诱捕法可用于调查趋光性昆虫的种群密度

B.粪便DNA标记法基于个体遗传信息的特异性开展,结果更准确可信

C.若调查对象为大型濒危植物,则不宜选用样方法,应采用逐个计数法

D.若动物对捕捉器产生了记忆,则标记重捕法调查其种群密度所得结果会偏小

4.调查类实验是理论知识与实际应用相结合的关键手段。下列关于种群密度及群落丰富度调查的叙述,错误的是( )

A.在某狭长区域调查植物种群密度时,应采用等距取样法

B.调查田鼠种群密度时,若标记物脱落可导致调查值偏小

C.调查某森林群落的植物丰富度时,应采用样方法

D.调查酵母菌种群数量变化时,不需要设置空白对照组

5.科研人员连续多年调查了某种大型动物的种群数量,结果如图所示,其中Nt表示当年种群数量,Nt+1表示一年后的种群数量,虚线p表示Nt= Nt+1。下列分析正确的是( )

A.一般使用样方法调查该种动物的种群数量

B.AC段该种动物的种群数量先增加后减少

C.CD段该种动物的种群数量呈“S”形增长

D.D点后该种动物的种群数量维持稳定,达到K值

6.如图是“土壤中小动物类群丰富度的研究”实验中常用的两种装置,下列有关叙述正确的是( )

A.装置①主要是利用土壤动物的趋光性进行采集

B.装置①中的金属筛网能阻止小动物向下移动

C.装置②主要用于采集体型较大的小动物

D.装置②采集的小动物可以放置于70%的酒精中

7.为了研究校园土壤中小动物类群的丰富度,某学习小组在校园的不同地点、不同深度进行取样,然后进行土壤动物的分类和统计。下列叙述错误的是( )

A.个体较大的土壤小动物可用记名计算法统计物种相对数量

B.同一地点不同深度动物种类不同,体现了群落的垂直结构

C.土壤中各小动物占据相对稳定的生态位利于充分利用资源

D.统计土壤动物丰富度,即可全面了解校园土壤群落的结构

8.某研究小组利用血细胞计数板探究不同条件下酵母菌种群数量的变化规律,将酵母菌培养液稀释10倍后的计数结果如下图(单位:×107个/mL)。相关叙述正确的是( )

A.沿凹槽边缘滴加培养液后盖上盖玻片,待酵母菌全部沉降到计数室底部再计数

B.根据15℃、96h酵母菌的种群数量,可推算每个中格中的平均数量为16个

C.不同温度下,酵母菌种群的增长速率均是先增大后减小最后保持稳定

D.温度对酵母菌种群的影响随其密度的增大而增大,属于密度制约因素

9.在探究培养液中酵母菌种群数量变化的实验中,采用规格为25中格(400小格,0.1mm3)的血细胞计数板进行计数。已知培养液稀释了100倍,经检测得知四角及中心5个中格的酵母菌数量分别为32、36、34、38、40个。下列叙述错误的是( )

A.用血细胞计数板计数酵母菌数量时,应统计方格内和两边及夹角的菌体

B.此培养液中酵母菌密度约为9×108个mL-1,该实验前后自身对照

C.若一个小格内酵母菌数量过多,应将培养液稀释一定倍数后再进行计数

D.在培养酵母菌时,必须去除影响实验结果的培养液中的溶解氧

10.某兴趣小组对培养液中酵母菌种群数量变化进行研究,结果如图所示。下列有关叙述正确的是( )

A.该实验中时间是唯一的自变量,无关变量要相同且适宜

B.滴加培养液后,用滤纸在血细胞计数板一侧边缘吸引进行引流

C.从培养瓶中吸取培养液前要充分振荡,否则计数结果可能偏小或偏大

D.若用台盼蓝染色后对酵母菌活菌进行计数,则需要统计蓝色和无色的个体

11.将酵母菌接种到装有10mL培养液的试管中,培养并定时计数。计数后发现,试管中酵母菌的总数达到a时,种群数量不再增加。下列叙述正确的是( )

A.可用血细胞计数板计数,取样时试管中培养液需先静置

B.培养液中酵母菌呈S形增长,达到a时种群增长最快

C.若将原培养液体积增至20mL,则酵母菌将呈J形增长

D.若将原培养液中酵母菌接种量减半,则种群K值不变

12.研究小组采用2种取样方法,对内蒙古短花针茅荒漠草原植物群落的物种数进行了调查,结果如下表所示(样方间距均为10m,样方为1m×1m)。请回答下列问题:

方法一 方法二

样线长(m) 样方数 平均物种数 样地面积(m2) 样方数 平均物种数

500 51 11.57 3600 49 11.80

1000 101 10.35 4900 64 11.77

1500 151 9.29 6400 81 11.77

2000 201 9.23 8100 100 11.85

2500 251 9.46 10000 121 11.96

3000 301 9.57 —

注:黑点表示样方。

(1)对短花针茅荒漠草原植物群落进行研究时,在群落水平上研究的问题除群落的范围和边界、物种组成、物种丰富度、群落演替外,还有________(答出2点)等。

(2)两种取样方法的共同特点除样方间距和面积相同外,还有________。

(3)据表分析,采用________(填“方法一”或“方法二”)进行调查结果更准确,理由是________。

(4)该研究小组还调查发现放牧强度会影响短花针茅荒漠草原的物种丰富度和优势种,结果如下表所示:

放牧强度 物种丰富度相对值 优势种

无放牧区 1.0 短花针茅、无芒隐子草、银灰旋花、冷蒿、木地肤

轻度放牧区 1.23 短花针茅、无芒隐子草、银灰旋花

中度放牧区 1.15 短花针茅、无芒隐子草

重度放牧区 0.78 短花针茅、无芒隐子草

据表分析,随放牧强度增大,该群落发生了________(填“初生”或“次生”)演替;轻度放牧和中度放牧会提高草原群落的物种丰富度,从生物因素角度分析,其原因是________。

答案以及解析

1.答案:A

解析:培养液中的酵母菌进行有氧呼吸,所以不能去除培养液中的溶解氧,A错误;用吸管从试管中吸取一定量的培养液时,要先将培养液振荡摇匀,使酵母菌分布均匀,减小实验误差,B正确;酵母菌的繁殖能力很强,培养后期酵母菌数量较多,为了方便酵母菌计数,培养液应先稀释后再计数,C正确;营养条件、温度、pH等会影响酵母菌的生长和繁殖,从而会影响培养液中酵母菌种群的K值,D正确。

2.答案:A

解析:A、东北虎体型大,危险度高,且活动能力强,调查东北虎的种群密度时可借助红外相机,不适合采用样方法,A正确;B、采用样方法调查植物种群密度时,差距大的样方内数值不能舍弃,统计后求平均值,B错误;C、两次捕捉时间间隔长短对调查结果有影响,如时间太长导致部分标记物脱落等,导致调查结果不准确,C错误;D、对于活动能力强、活动范围广的动物可用标记重捕法粗略估算种群密度,D错误。故选A。

3.答案:D

解析:利用一些昆虫的趋光特性,黑光灯诱捕法可用于调查有趋光性的昆虫的物种丰富度,A正确;DNA粪便标记法通过DNA的特异性而可确定到个体,调查结果更加准确可信,B正确;若调查对象为大型濒危植物,由于其数量较少,且为避免对其造成伤害,则不宜选用样方法,应采用逐个计数法,C正确;种群数量=标记个体数×重捕个体数/重捕标记数,若动物对捕捉器产生了记忆,那么重捕时就很难用捕捉器进行捕捉,则用标记重捕法调查种群密度所得结果会偏大,D错误。故选D。

4.答案:B

解析:狭长区域采用样方法调查植物种群密度时,应采用等距取样法,A叙述正确;若标记物脱落导致重捕中带标记个体少于实际值,会导致调查值偏大,B叙述错误;调查群落中植物的丰富度可采用样方法,C叙述正确;调查酵母菌种群数量变化,取样前后即可形成对照,不需要设置空白对照组,D叙述正确。

5.答案:B

解析:本题主要考查种群数量的变化,考查学生的解决问题能力。AB段,Nt+1>Nt,表明该种动物的种群数量在不断增加。BC段,Nt+1

解析:A、装置①主要是利用土壤动物趋暗(避光)、趋湿的习性采集土壤小动物,A错误;B、金属筛网不能阻止小动物向下移动,否则会影响实验结果,B错误;C、装置②主要用于采集体型较小的小动物,C错误;D、用装置②采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中,杀死小动物并能保存标本,D正确。故选D。

7.答案:D

解析:A、当动物个体较大且种群数量有限时,可用记名计算法进行丰富度统计,若比较小且数目较多,可用目测估计法进行统计,A正确;

B.同一地点不同深度动物种类不同,体现了群落的垂直结构,B正确;

C.土壤中各小动物占据相对稳定的生态位利于充分利用资源,C正确;

D.统计土壤动物丰富度,只是校园土壤群落的结构一个方面,还有空间结构等,D错误。

故选D。

8.答案:B

解析:A、先盖上盖玻片在盖玻片周围滴加培养液,并用滤纸吸出多余培养液后待酵母菌沉降到计数室的底部再观察计数,A错误;B、依据20℃、24h条件下酵母菌种群数量值是5×107,可推算所用血球计数板小格中酵母菌的数量平均为5×107+(400×104×10)=1.25个/mL,中格中酵母菌的数量平均为16×1.25=20个,B正确;C、分析柱状图可知,不同温度下,酵母菌种群的数量先快速增加,后缓慢增加,最后减少,但没有趋于稳定,由此可知,不同温度下,酵母菌种群的增长速率均是先增大后减小,C错误;D、温度对酵母菌种群的影响与酵母菌的种群数量无关,即温度属于非密度制约因素,D错误。

9.答案:D

解析:A、用血细胞计数板计数酵母菌数量时,应统计方格内和相邻的两条边及顶点上的菌体,A正确;B、培养液中酵母菌的密度=(32+36+34+38+40)/5×25×100×10×1000-9×108个mL-1,本实验存在时间上的自身前后对照,B正确;C、若一个小格内酵母菌数量过多,计数时因为重叠数不清楚,应将培养液稀释一定倍数后再进行计数,C正确;D、酵母菌的增殖需要进行有氧呼吸,不能去除培养液中的溶解氧,D错误。

故选D。

10.答案:C

解析:A、据图可知,本实验的自变量为酵母菌的接种量和时间,时间不是唯一的自变量,该实验中摇床的转速、温度、培养液的体积等是无关变量,无关变量要相同且适宜,A错误;B、用吸管吸取培养液,滴于盖玻片边缘,让培养液自行渗入,多余培养液用滤纸吸去,滤纸的作用不是引流,B错误;C、吸取培养液计数前要将试管轻轻振荡几次,目的是使培养液中的酵母菌均匀分布,减少误差,否则计数结果可能偏小或偏大,C正确;D、台盼蓝能将死细胞染成蓝色,活细胞不会被染上颜色,用台盼蓝染色后对酵母菌计数,只计呈无色的个体,D错误。故选C。

11.答案:D

解析:A、对酵母菌进行计数可以采用抽样检测的方法,从试管中吸出培养液进行计数之前,要将试管轻轻震荡,不能静置,A错误; B、由题意可知,酵母菌总数达到a时,种群数量不再增加,说明酵母菌种群增长曲线为“S”形,该酵母菌种群数量达到最大值的一半即α/2时,种群增长最快,B错误; C、若将原培养液体积增至20mL,酵母菌还会有种内斗争,所以不可能呈现“J”形增长,C错误; D、K值是指环境容纳量,它受营养物质、空间、天敌等的影响,与接种量无关,若将原培养液中酵母菌接种量减半,则种群K值不变,D正确。故选:D。

12.答案:(1)空间结构、种间关系、生态位、季节性等

(2)都要随机取样

(3)方法二;方法二可以向多个方向取样,样方覆盖范围大,更具有代表性

(4)次生;轻度、中度放牧,牛羊较多地啃食适口性好的优势种植物,为其他植物的生存腾出空间

解析:(1)对短花针茅群落进行研究时,在群落水平上研究的问题有物种组成、物种丰富度、生态位、群落的空间结构、种间关系、群落演替、群落的范围和边界等。

(2)两种取样方法的共同特点除样方间距和面积相同外(样方间距均为10m,样方为1m×1m),还有都要做到随机取样。

(3)方法一只能沿一条线路取样,方法二可以向多个方向同时取样,故方法二的调查方法更准确。

(4)该群落的演替发生在有土壤及植被的前提下,随放牧强度的增大,物种丰富度相对值先增大后减小,且有些优势种的优势不再,故该群落发生了次生演替。轻度放牧和中度放牧会提高草原群落的丰富度,而重度放牧会降低草原群落的丰富度。生物因素分析:轻度放牧和中度放牧,牛羊较多地啃食适口性好的优势种植物,为其他植物的生存腾出空间;从非生物因素的角度分析,原因是重度放牧使土壤的水分和有机碳含量下降,限制了植物的生长。

同课章节目录