第16课《诫子书》课件

图片预览

文档简介

回忆

诫子书

诸葛亮

核心素养

理解课文内容,把握母亲的艺术形象,感悟作者的意图。了解散文的特点;理解文章的主要内容,了解散文的特点;理解文章的主要内容。

领悟文章蕴含的深沉无私的母爱,激发感恩情怀,体会儿子对母亲的思念、忏悔、自责,体会磨难对于人生的意义,学习在磨难中成长坚强的品质。

通过指导朗读的方法,让学生积累文言词语和知识,读懂文章并且感受作者的情感。

体会关键语句内涵,着重揣摩“志”“学”“才”三者的联系,厘清作者的行文思路。

感受诸葛亮的人格魅力,领会其中蕴含的品德素养,并以此自励,弘扬儒家思想,传承优秀家风。

01

02

03

Part 1

新课导入

新课导入

三国时期,战乱频繁,社会动荡不安。在这样的时代背景下,人们对于如何在乱世中生存和发展,如何保持自己的品德和志向,都有着深刻的思考。诸葛亮作为一位杰出的人物,他深知品德和修养对于一个人的重要性。于是,他在临终前给自己的儿子写了这封《诫子书》,希望儿子能够继承他的优良品德,成为一个有道德、有智慧、有志向的人。现在,让我们一起来看看诸葛亮在这封家书中都写了些什么。

诸葛亮(181——234),字孔明,人称卧龙。徐州琅琊阳都(今山东省沂南县)人 。三国时期著名的军事家、政治家。早年隐居隆中,后辅助刘备联孙抗曹,建立蜀汉,拜为丞相。刘备死后,后主刘禅继位,诸葛亮尽心辅佐,被封为武乡侯。诸葛亮一生“鞠躬尽瘁,死而后已”,是中国传统文化中忠臣与智者的代表。代表作有《出师表》《诫子书》等。

作者简介

作者简介

三国时期,战乱频繁,社会动荡不安。各国之间相互竞争、征伐,政治局势复杂多变。在这样的环境下,人们的思想观念和价值取向也受到了很大的影响,追求功名利禄、争权夺势成为一种普遍现象。诸葛亮一生为蜀汉国家事业日夜操劳,深知在这样的乱世中,保持良好的品德和正确的价值观对于个人和国家的重要性。

当时的文化思想领域,儒家思想仍然占据着主导地位,强调个人的修身养性、道德品质和社会责任。诸葛亮深受儒家思想的熏陶,他的《诫子书》中也体现了儒家的道德观念和价值追求,如“静以修身,俭以养德”等。

写作背景

诸葛亮作为蜀汉的丞相,肩负着兴复汉室的重任。他为了国家的发展,事必躬亲,日夜操劳,几乎没有时间亲自教育儿子。因此,他写下这封《诫子书》,希望通过书信的方式,将自己的人生经验和智慧传授给儿子,引导他成长为一个有道德、有才能的人。

- 诸葛亮一生忠诚勤勉,品德高尚,才智超群,是中国传统文化中忠臣与智者的代表人物。他希望儿子能够继承自己的优良品质和精神,成为一个对国家、对社会有用的人。

写作背景

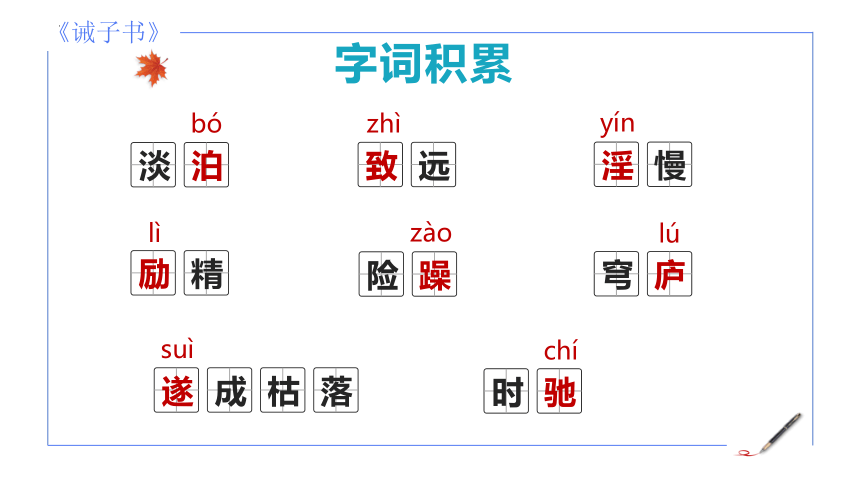

bó

淡泊

zhì

致远

淫慢

励精

险躁

穹庐

时驰

遂成枯落

字词积累

yín

lì

chí

zào

lú

suì

Part 2

初读课文

整体感知

听范读

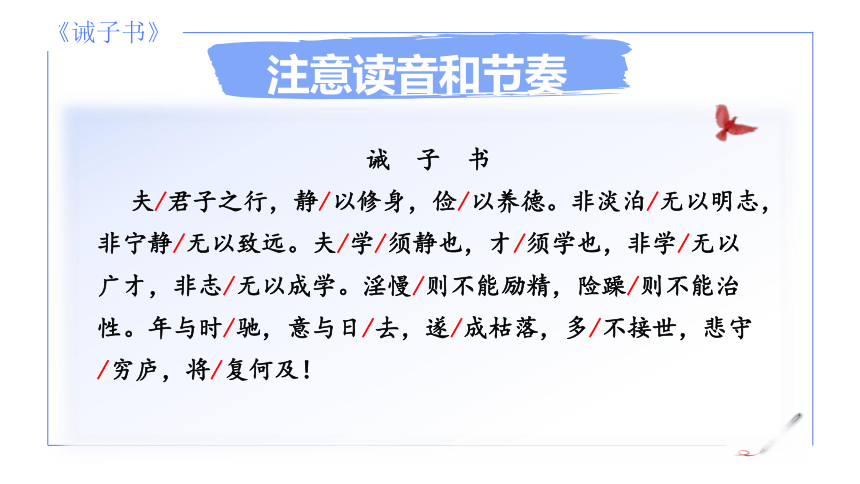

注意读音和节奏

诫 子 书

夫/君子之行,静/以修身,俭/以养德。非淡泊/无以明志,非宁静/无以致远。夫/学/须静也,才/须学也,非学/无以广才,非志/无以成学。淫慢/则不能励精,险躁/则不能治性。年与时/驰,意与日/去,遂/成枯落,多/不接世,悲守/穷庐,将/复何及!

1、题目《诫子书》如何理解?

用“诫”组词。告诫、警诫、劝诫,用作动词时,表示用话语使人警觉、清醒; 十诫,用作名词时,表示使人警醒的话语,忠告。

诫

《説文解字》:“誡”,敕也。从言, 戒聲。 “誡”左为“言说”之意,右为“双手持戈, 戒备、 警惕”之意。

1、题目《诫子书》如何理解?

它的文学功能多种多样:可以抒情,可以写景,可以写私人化的事件和感情,也可以进谒显贵,勉励后学。在历史的发展中,书信的实用性和审美性达到了完美的结合。

书

又称“尺牍”“信札”,是一种应用性文体,多记事陈情。

1、题目《诫子书》如何理解?

家书作为中国古代特有的一种典籍,是古人向后代传播修身治家、为人处世、为学教子思想文化的载体。

诫子书

字面理解为“训诫儿子的一封家书”。属于家教、家训一类。

2、理解文意。

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非

宁无以致远。

助词,用于句首,表示发端。

屏除杂念和干扰,宁静专一。

连词,表示后者是前者的目的。

节俭。

内心恬淡,不慕名利。

没有什么可以拿来,没办法。

明确志向。明,明确、坚定。

达到远大目标。致,达到。

译 文

君子的行为操守,以宁静来修养身心,以节俭来培养品德。不能淡泊自守就无法明确志向,不能宁静专一就无法达到远大目标。

2、理解文意。

译 文

学习必须静心专一,而才干来自学习,不学习就无法增长才干,不定下志向就无法学有所成。放纵懈怠就无法振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢

则不能励精,险躁则不能治性。

放纵懈怠。淫,放纵。慢,懈怠。

修养性情。治,修养。

增长。

连词,表承接关系,相当于“就”。

振奋精神。励,振奋。

轻薄浮躁。与上文“宁静”相对而言。险,轻薄。

2、理解文意。

译 文

年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而丧失,最终凋落衰残,大多对社会没有任何贡献,只能悲哀地坐守着那穷困的屋舍,(那时再悔恨)又怎么来得及!

年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守

穷庐,将复何及!

意思是,大多对社会没有任何贡献。

又怎么来得及。

年纪随同时光而疾速逝去。驰,疾行,指迅速逝去。

穷困潦倒之人住的陋室。

意志随同岁月而丧失。

于是,就。

凋落,衰残。比喻人年老志衰,没有用处。

Part 3

文言知识

1、古今异义

夫

古义:助词,用于句首,表示发端

今义:丈夫

行

古义:操守、品德

今义:行为,行动

宁静

古义:这里指安静,即集中精神,不分散精力 。

今义:指环境安静,不嘈杂

1、古今异义

险

古义:轻薄

今义:危险,惊险

治

古义:修养

今义:治理

广

古义:增长

今义:广泛;宽广

1、古今异义

驰

古义:疾行,指迅速逝去

今义:奔驰,奔跑

慢

古义:懈怠

今义:指速度低,走路、做事等费的时间长

2、一词多义

去

意与日去( )

相委而去( )

消失

离开

夫学须静也( )

非志无以成学( )

学

动词,学习

名词,学业

2、一词多义

以

歌以咏志( )

可以为师矣( )

静以修身( )

介词,用

介词,凭借

介词,引进动作行为的目的

3、词类活用

非学无以广才

广:形容词动用,增长。

非志无以成学

志:名词活用为动词,立志。

非宁静无以致远

远:?形容词名用,远大的目标。

非淡泊无以明志

明:形容词使动用法,使……明确。

4、文言句式

倒装句

静以修身,俭以养德。

(宾语前置,即“以静修身,以俭养德”)

夫学须静也。

判断句

(“……也”表示判断。)

Part 4

合作探究

1、诸葛亮希望孩子成为什么样的人?(用文中词语回答)

君子

2.在文章中君子应当做到什么?(用文中语句回答)

夫君子之行,静以修身,俭以养德 ——中心论点

3、作者围绕这个论点从哪些方面展开论述?

作者从学习和做人两个方面展开论述。学习方面强调“夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学”,指出学习需要静心、立志;做人方面指出“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”,强调不能放纵懈怠、轻薄浮躁。

4、文中的“静”应该如何理解?

文中的“静”不仅仅是指环境的安静,更是指内心的宁静、平静。只有内心宁静,才能不受外界干扰,专注于学习和修养自己的品德;只有内心平静,才能明确自己的志向,实现远大的目标。例如,在学习时,如果内心浮躁,就难以集中精力,学习效果也会大打折扣;而只有保持内心的平静,才能深入思考问题,更好地掌握知识。

5、?联系上下文,说说文中“志”与“学”的关系是如何理解的?

文中关于“志”的语句是“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”和“非志无以成学”。“志”与“学”相互关联,一方面,志向是学习的前提和目标,只有明确了志向,才有学习的动力和方向;另一方面,学习是实现志向的途径,只有通过不断学习,才能增长才干,实现自己的志向。

6、作者又明确了“静”与“明志”“成才”的关系,“静”与“明志”“成才”分别有怎样的关系?结合具体内容说说。

“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”中强调了“明志”。

“致远”是“淡泊”“宁静”的目的,即作者认为明确志向和达到目标是目的,其途径是“淡泊”“宁静”,并用双重否定句的句式强调“淡泊”和“宁静”的重要性。

6、作者又明确了“静”与“明志”“成才”的关系,“静”与“明志”“成才”分别有怎样的关系?结合具体内容说说。

“夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学”中阐述了“静”“学”“志”“才”之间的关系。

即人的才学是通过学习来增长的,而学习时要静,要想学有所成必须先立志。

作者强调了这四者的关系,其核心是学习,途径是静,前提是立志,目的是成才。(正面论证)

7、“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”一句是从什么角度阐述“静”的?又是怎样阐述的?

从反面阐述“静”。这句话强调了“淫慢”“险躁”所造成的危害,强调了“静”的价值。(反面论证)

8、“年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及”一句阐述了什么道理?

惜时。时光飞逝,如果不珍惜时间就一事无成,对社会没有任何贡献,到年老时后悔就来不及了。

9、?《诫子书》对我们现代人有什么启示?

对现代人而言,《诫子书》仍然具有重要的启示意义。在学习方面,我们要保持内心的宁静,专心致志地学习,不断提升自己的能力和素质;在品德修养方面,要注重节俭,培养良好的品德;在人生目标方面,要树立远大的志向,并为之努力奋斗。同时,我们也要珍惜时间,避免虚度光阴,不断追求自我完善和进步。

10、?文章运用了哪些写作手法?有什么作用?

文章运用了对比的写作手法,如将“静”与“躁”进行对比,“静以修身”“非宁静无以致远”强调了静的重要性,“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”则指出了躁的危害,通过对比,更加突出了“静”对于修身养性的重要意义。文章还运用了对偶的修辞手法,如“静以修身,俭以养德”“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”等,句式整齐,节奏感强,增强了文章的语言表现力和感染力。

Part 5

写作手法

正反对比手法

特点:作者通过对比“静”与“躁”这两种不同的状态及其产生的结果,鲜明地表达了自己的观点,增强了文章的说服力和感染力。

举例:作者强调“静以修身”,只有内心宁静才能修养身心;而“险躁则不能治性”,浮躁会使人无法修养性情。通过“静”能带来的积极影响和“躁”所导致的消极后果的对比,告诫儿子要保持内心的宁静,避免浮躁。这种对比手法让读者更加深刻地理解了“静”的重要性和“躁”的危害性。

?双重否定手法

特点:使用双重否定的句式,语气强烈而委婉,既表达了作者对儿子的殷切期望,又增强了文章的表达效果。

举例:“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”,“非学无以广才,非志无以成学”等句子,通过“非……无以……”的句式,强调了淡泊、宁静、学习、立志对于个人成长和发展的重要性。这种表达方式让读者更加深刻地感受到这些品质和行为的必要性,也体现了作者对儿子的严格要求和深切期望。

以事喻理手法

特点:文中虽然没有详细叙述具体的事件,但通过对一些普遍的道理和现象的阐述,引发读者的思考,使读者能够从日常的行为和心态中领悟到深刻的人生哲理。

举例:“年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!”作者用时光飞逝、意志消磨、人老志衰的现象,比喻如果不珍惜时间、努力学习和修养品德,最终将一事无成,只能悲哀地守着穷困的居舍,后悔莫及。这种以事喻理的手法,让读者更加直观地感受到珍惜时间和努力进取的重要性。

从正反两面论述手法

特点:作者先从正面阐述了“静”对于修身、学习以及实现志向的重要性,然后从反面指出“淫慢”和“险躁”的危害,正反结合,全面而深入地论述了自己的观点。

举例:开篇提出“静以修身,俭以养德”,从正面强调了静和俭对于个人品德修养的重要意义;接着论述“夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学”,进一步从学习和立志的角度强调了静的重要性;最后指出“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”,从反面说明了放纵懈怠和浮躁对人的不良影响。这种正反两面的论述方式,使文章的逻辑更加严密,观点更加鲜明。

Part 6

文章主旨

文章主旨

诸葛亮在《诫子书》中,以“静以修身,俭以养德”为核心,劝勉儿子要勤学立志、修身养性。强调学习需静且要立志,通过“夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学”阐述学习与志向、才能的关系,又以“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”指出放纵懈怠和浮躁的危害,最后以时光飞逝为例,告诫儿子要珍惜时光,莫等岁月流逝才追悔莫及,表达了对儿子成为品德高尚、学有所成之人的殷切期望。

Part 7

课堂总结

课堂总结

同学们,今天我们一起学习了诸葛亮的《诫子书》。这篇短小却蕴含深刻哲理的文章,就像一盏明灯,照亮了我们成长的道路。希望同学们能够将《诫子书》中的智慧铭记于心,付诸于行。让我们在今后的日子里,不断努力,成为更好的自己。就像诸葛亮期望的那样,成为一个有道德、有才华、有志向的人。

教师寄语

同学们,父爱如山,深沉而厚重。就像诸葛亮对诸葛瞻的爱一样,我们的父母或许也在默默地为我们付出,用他们的方式关心着我们的成长。他们可能不会常常把爱挂在嘴边,但他们的每一个举动、每一句话语,都饱含着对我们的期望和关爱。

希望大家在学习和生活中,能够体会到父母的良苦用心,珍惜他们给予我们的爱。

部编版初中语文

七年级上册第四单元

谢谢大家

诫子书

诸葛亮

核心素养

理解课文内容,把握母亲的艺术形象,感悟作者的意图。了解散文的特点;理解文章的主要内容,了解散文的特点;理解文章的主要内容。

领悟文章蕴含的深沉无私的母爱,激发感恩情怀,体会儿子对母亲的思念、忏悔、自责,体会磨难对于人生的意义,学习在磨难中成长坚强的品质。

通过指导朗读的方法,让学生积累文言词语和知识,读懂文章并且感受作者的情感。

体会关键语句内涵,着重揣摩“志”“学”“才”三者的联系,厘清作者的行文思路。

感受诸葛亮的人格魅力,领会其中蕴含的品德素养,并以此自励,弘扬儒家思想,传承优秀家风。

01

02

03

Part 1

新课导入

新课导入

三国时期,战乱频繁,社会动荡不安。在这样的时代背景下,人们对于如何在乱世中生存和发展,如何保持自己的品德和志向,都有着深刻的思考。诸葛亮作为一位杰出的人物,他深知品德和修养对于一个人的重要性。于是,他在临终前给自己的儿子写了这封《诫子书》,希望儿子能够继承他的优良品德,成为一个有道德、有智慧、有志向的人。现在,让我们一起来看看诸葛亮在这封家书中都写了些什么。

诸葛亮(181——234),字孔明,人称卧龙。徐州琅琊阳都(今山东省沂南县)人 。三国时期著名的军事家、政治家。早年隐居隆中,后辅助刘备联孙抗曹,建立蜀汉,拜为丞相。刘备死后,后主刘禅继位,诸葛亮尽心辅佐,被封为武乡侯。诸葛亮一生“鞠躬尽瘁,死而后已”,是中国传统文化中忠臣与智者的代表。代表作有《出师表》《诫子书》等。

作者简介

作者简介

三国时期,战乱频繁,社会动荡不安。各国之间相互竞争、征伐,政治局势复杂多变。在这样的环境下,人们的思想观念和价值取向也受到了很大的影响,追求功名利禄、争权夺势成为一种普遍现象。诸葛亮一生为蜀汉国家事业日夜操劳,深知在这样的乱世中,保持良好的品德和正确的价值观对于个人和国家的重要性。

当时的文化思想领域,儒家思想仍然占据着主导地位,强调个人的修身养性、道德品质和社会责任。诸葛亮深受儒家思想的熏陶,他的《诫子书》中也体现了儒家的道德观念和价值追求,如“静以修身,俭以养德”等。

写作背景

诸葛亮作为蜀汉的丞相,肩负着兴复汉室的重任。他为了国家的发展,事必躬亲,日夜操劳,几乎没有时间亲自教育儿子。因此,他写下这封《诫子书》,希望通过书信的方式,将自己的人生经验和智慧传授给儿子,引导他成长为一个有道德、有才能的人。

- 诸葛亮一生忠诚勤勉,品德高尚,才智超群,是中国传统文化中忠臣与智者的代表人物。他希望儿子能够继承自己的优良品质和精神,成为一个对国家、对社会有用的人。

写作背景

bó

淡泊

zhì

致远

淫慢

励精

险躁

穹庐

时驰

遂成枯落

字词积累

yín

lì

chí

zào

lú

suì

Part 2

初读课文

整体感知

听范读

注意读音和节奏

诫 子 书

夫/君子之行,静/以修身,俭/以养德。非淡泊/无以明志,非宁静/无以致远。夫/学/须静也,才/须学也,非学/无以广才,非志/无以成学。淫慢/则不能励精,险躁/则不能治性。年与时/驰,意与日/去,遂/成枯落,多/不接世,悲守/穷庐,将/复何及!

1、题目《诫子书》如何理解?

用“诫”组词。告诫、警诫、劝诫,用作动词时,表示用话语使人警觉、清醒; 十诫,用作名词时,表示使人警醒的话语,忠告。

诫

《説文解字》:“誡”,敕也。从言, 戒聲。 “誡”左为“言说”之意,右为“双手持戈, 戒备、 警惕”之意。

1、题目《诫子书》如何理解?

它的文学功能多种多样:可以抒情,可以写景,可以写私人化的事件和感情,也可以进谒显贵,勉励后学。在历史的发展中,书信的实用性和审美性达到了完美的结合。

书

又称“尺牍”“信札”,是一种应用性文体,多记事陈情。

1、题目《诫子书》如何理解?

家书作为中国古代特有的一种典籍,是古人向后代传播修身治家、为人处世、为学教子思想文化的载体。

诫子书

字面理解为“训诫儿子的一封家书”。属于家教、家训一类。

2、理解文意。

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非

宁无以致远。

助词,用于句首,表示发端。

屏除杂念和干扰,宁静专一。

连词,表示后者是前者的目的。

节俭。

内心恬淡,不慕名利。

没有什么可以拿来,没办法。

明确志向。明,明确、坚定。

达到远大目标。致,达到。

译 文

君子的行为操守,以宁静来修养身心,以节俭来培养品德。不能淡泊自守就无法明确志向,不能宁静专一就无法达到远大目标。

2、理解文意。

译 文

学习必须静心专一,而才干来自学习,不学习就无法增长才干,不定下志向就无法学有所成。放纵懈怠就无法振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢

则不能励精,险躁则不能治性。

放纵懈怠。淫,放纵。慢,懈怠。

修养性情。治,修养。

增长。

连词,表承接关系,相当于“就”。

振奋精神。励,振奋。

轻薄浮躁。与上文“宁静”相对而言。险,轻薄。

2、理解文意。

译 文

年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而丧失,最终凋落衰残,大多对社会没有任何贡献,只能悲哀地坐守着那穷困的屋舍,(那时再悔恨)又怎么来得及!

年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守

穷庐,将复何及!

意思是,大多对社会没有任何贡献。

又怎么来得及。

年纪随同时光而疾速逝去。驰,疾行,指迅速逝去。

穷困潦倒之人住的陋室。

意志随同岁月而丧失。

于是,就。

凋落,衰残。比喻人年老志衰,没有用处。

Part 3

文言知识

1、古今异义

夫

古义:助词,用于句首,表示发端

今义:丈夫

行

古义:操守、品德

今义:行为,行动

宁静

古义:这里指安静,即集中精神,不分散精力 。

今义:指环境安静,不嘈杂

1、古今异义

险

古义:轻薄

今义:危险,惊险

治

古义:修养

今义:治理

广

古义:增长

今义:广泛;宽广

1、古今异义

驰

古义:疾行,指迅速逝去

今义:奔驰,奔跑

慢

古义:懈怠

今义:指速度低,走路、做事等费的时间长

2、一词多义

去

意与日去( )

相委而去( )

消失

离开

夫学须静也( )

非志无以成学( )

学

动词,学习

名词,学业

2、一词多义

以

歌以咏志( )

可以为师矣( )

静以修身( )

介词,用

介词,凭借

介词,引进动作行为的目的

3、词类活用

非学无以广才

广:形容词动用,增长。

非志无以成学

志:名词活用为动词,立志。

非宁静无以致远

远:?形容词名用,远大的目标。

非淡泊无以明志

明:形容词使动用法,使……明确。

4、文言句式

倒装句

静以修身,俭以养德。

(宾语前置,即“以静修身,以俭养德”)

夫学须静也。

判断句

(“……也”表示判断。)

Part 4

合作探究

1、诸葛亮希望孩子成为什么样的人?(用文中词语回答)

君子

2.在文章中君子应当做到什么?(用文中语句回答)

夫君子之行,静以修身,俭以养德 ——中心论点

3、作者围绕这个论点从哪些方面展开论述?

作者从学习和做人两个方面展开论述。学习方面强调“夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学”,指出学习需要静心、立志;做人方面指出“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”,强调不能放纵懈怠、轻薄浮躁。

4、文中的“静”应该如何理解?

文中的“静”不仅仅是指环境的安静,更是指内心的宁静、平静。只有内心宁静,才能不受外界干扰,专注于学习和修养自己的品德;只有内心平静,才能明确自己的志向,实现远大的目标。例如,在学习时,如果内心浮躁,就难以集中精力,学习效果也会大打折扣;而只有保持内心的平静,才能深入思考问题,更好地掌握知识。

5、?联系上下文,说说文中“志”与“学”的关系是如何理解的?

文中关于“志”的语句是“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”和“非志无以成学”。“志”与“学”相互关联,一方面,志向是学习的前提和目标,只有明确了志向,才有学习的动力和方向;另一方面,学习是实现志向的途径,只有通过不断学习,才能增长才干,实现自己的志向。

6、作者又明确了“静”与“明志”“成才”的关系,“静”与“明志”“成才”分别有怎样的关系?结合具体内容说说。

“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”中强调了“明志”。

“致远”是“淡泊”“宁静”的目的,即作者认为明确志向和达到目标是目的,其途径是“淡泊”“宁静”,并用双重否定句的句式强调“淡泊”和“宁静”的重要性。

6、作者又明确了“静”与“明志”“成才”的关系,“静”与“明志”“成才”分别有怎样的关系?结合具体内容说说。

“夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学”中阐述了“静”“学”“志”“才”之间的关系。

即人的才学是通过学习来增长的,而学习时要静,要想学有所成必须先立志。

作者强调了这四者的关系,其核心是学习,途径是静,前提是立志,目的是成才。(正面论证)

7、“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”一句是从什么角度阐述“静”的?又是怎样阐述的?

从反面阐述“静”。这句话强调了“淫慢”“险躁”所造成的危害,强调了“静”的价值。(反面论证)

8、“年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及”一句阐述了什么道理?

惜时。时光飞逝,如果不珍惜时间就一事无成,对社会没有任何贡献,到年老时后悔就来不及了。

9、?《诫子书》对我们现代人有什么启示?

对现代人而言,《诫子书》仍然具有重要的启示意义。在学习方面,我们要保持内心的宁静,专心致志地学习,不断提升自己的能力和素质;在品德修养方面,要注重节俭,培养良好的品德;在人生目标方面,要树立远大的志向,并为之努力奋斗。同时,我们也要珍惜时间,避免虚度光阴,不断追求自我完善和进步。

10、?文章运用了哪些写作手法?有什么作用?

文章运用了对比的写作手法,如将“静”与“躁”进行对比,“静以修身”“非宁静无以致远”强调了静的重要性,“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”则指出了躁的危害,通过对比,更加突出了“静”对于修身养性的重要意义。文章还运用了对偶的修辞手法,如“静以修身,俭以养德”“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”等,句式整齐,节奏感强,增强了文章的语言表现力和感染力。

Part 5

写作手法

正反对比手法

特点:作者通过对比“静”与“躁”这两种不同的状态及其产生的结果,鲜明地表达了自己的观点,增强了文章的说服力和感染力。

举例:作者强调“静以修身”,只有内心宁静才能修养身心;而“险躁则不能治性”,浮躁会使人无法修养性情。通过“静”能带来的积极影响和“躁”所导致的消极后果的对比,告诫儿子要保持内心的宁静,避免浮躁。这种对比手法让读者更加深刻地理解了“静”的重要性和“躁”的危害性。

?双重否定手法

特点:使用双重否定的句式,语气强烈而委婉,既表达了作者对儿子的殷切期望,又增强了文章的表达效果。

举例:“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”,“非学无以广才,非志无以成学”等句子,通过“非……无以……”的句式,强调了淡泊、宁静、学习、立志对于个人成长和发展的重要性。这种表达方式让读者更加深刻地感受到这些品质和行为的必要性,也体现了作者对儿子的严格要求和深切期望。

以事喻理手法

特点:文中虽然没有详细叙述具体的事件,但通过对一些普遍的道理和现象的阐述,引发读者的思考,使读者能够从日常的行为和心态中领悟到深刻的人生哲理。

举例:“年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!”作者用时光飞逝、意志消磨、人老志衰的现象,比喻如果不珍惜时间、努力学习和修养品德,最终将一事无成,只能悲哀地守着穷困的居舍,后悔莫及。这种以事喻理的手法,让读者更加直观地感受到珍惜时间和努力进取的重要性。

从正反两面论述手法

特点:作者先从正面阐述了“静”对于修身、学习以及实现志向的重要性,然后从反面指出“淫慢”和“险躁”的危害,正反结合,全面而深入地论述了自己的观点。

举例:开篇提出“静以修身,俭以养德”,从正面强调了静和俭对于个人品德修养的重要意义;接着论述“夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学”,进一步从学习和立志的角度强调了静的重要性;最后指出“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”,从反面说明了放纵懈怠和浮躁对人的不良影响。这种正反两面的论述方式,使文章的逻辑更加严密,观点更加鲜明。

Part 6

文章主旨

文章主旨

诸葛亮在《诫子书》中,以“静以修身,俭以养德”为核心,劝勉儿子要勤学立志、修身养性。强调学习需静且要立志,通过“夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学”阐述学习与志向、才能的关系,又以“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”指出放纵懈怠和浮躁的危害,最后以时光飞逝为例,告诫儿子要珍惜时光,莫等岁月流逝才追悔莫及,表达了对儿子成为品德高尚、学有所成之人的殷切期望。

Part 7

课堂总结

课堂总结

同学们,今天我们一起学习了诸葛亮的《诫子书》。这篇短小却蕴含深刻哲理的文章,就像一盏明灯,照亮了我们成长的道路。希望同学们能够将《诫子书》中的智慧铭记于心,付诸于行。让我们在今后的日子里,不断努力,成为更好的自己。就像诸葛亮期望的那样,成为一个有道德、有才华、有志向的人。

教师寄语

同学们,父爱如山,深沉而厚重。就像诸葛亮对诸葛瞻的爱一样,我们的父母或许也在默默地为我们付出,用他们的方式关心着我们的成长。他们可能不会常常把爱挂在嘴边,但他们的每一个举动、每一句话语,都饱含着对我们的期望和关爱。

希望大家在学习和生活中,能够体会到父母的良苦用心,珍惜他们给予我们的爱。

部编版初中语文

七年级上册第四单元

谢谢大家

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首