统编版八年级历史上册 第13课《五四运动》教学课件

文档属性

| 名称 | 统编版八年级历史上册 第13课《五四运动》教学课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-10-29 21:50:12 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

TheMay Fourth Movement

第13课

人民英雄纪念碑第四块浮雕

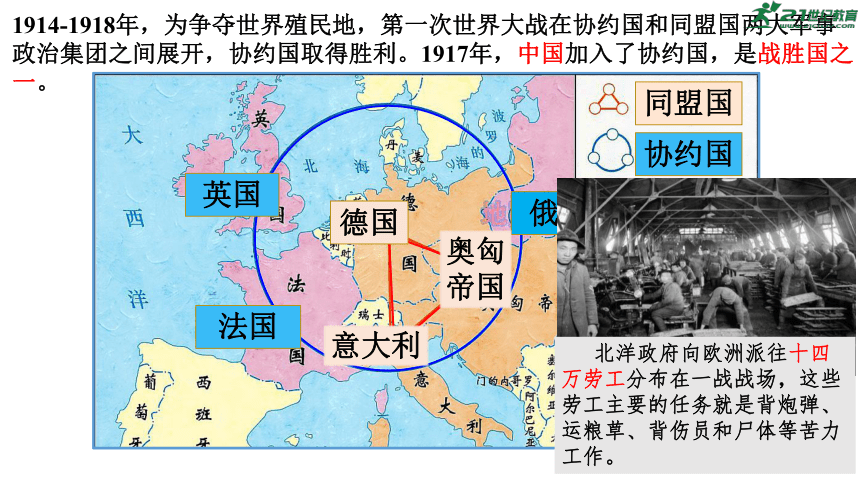

英国

法国

俄国

德国

意大利

奥匈

帝国

协约国

同盟国

1914-1918年,为争夺世界殖民地,第一次世界大战在协约国和同盟国两大军事政治集团之间展开,协约国取得胜利。1917年,中国加入了协约国,是战胜国之一。

北洋政府向欧洲派往十四万劳工分布在一战战场,这些劳工主要的任务就是背炮弹、运粮草、背伤员和尸体等苦力工作。

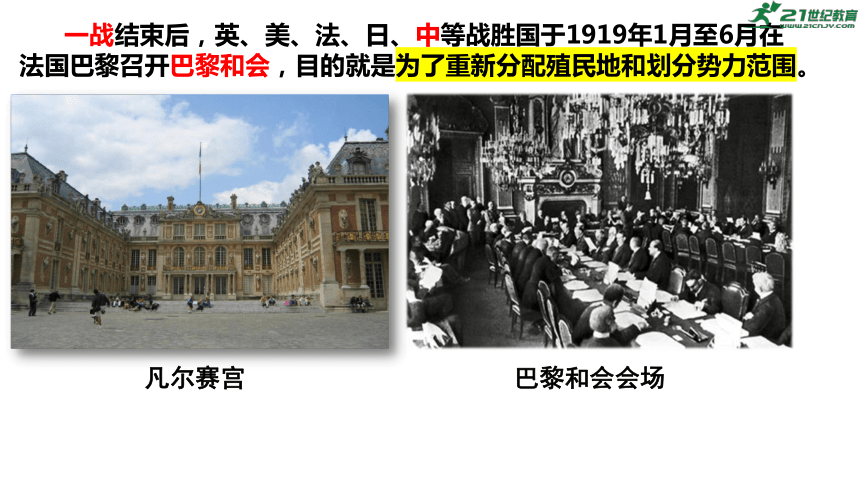

一战结束后,英、美、法、日、中等战胜国于1919年1月至6月在法国巴黎召开巴黎和会,目的就是为了重新分配殖民地和划分势力范围。

凡尔赛宫

巴黎和会会场

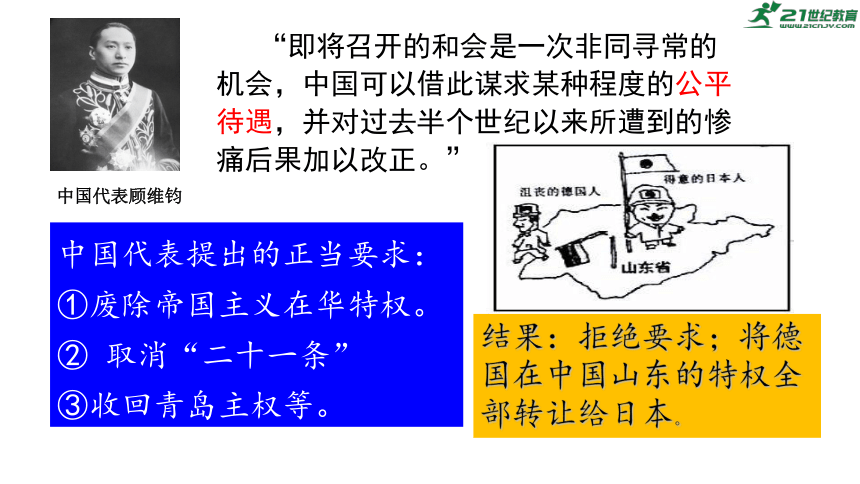

“即将召开的和会是一次非同寻常的机会,中国可以借此谋求某种程度的公平待遇,并对过去半个世纪以来所遭到的惨痛后果加以改正。”

中国代表提出的正当要求:

①废除帝国主义在华特权。

② 取消“二十一条”

③收回青岛主权等。

中国代表顾维钧

结果:拒绝要求;将德国在中国山东的特权全部转让给日本。

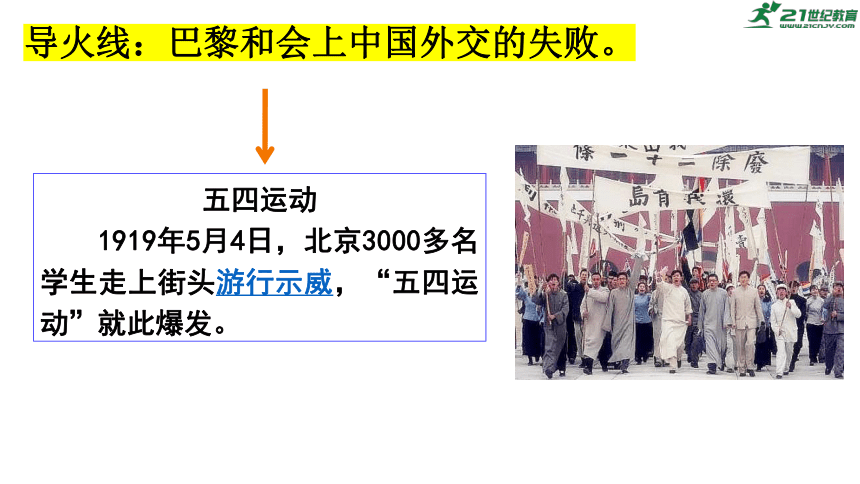

导火线:巴黎和会上中国外交的失败。

五四运动

1919年5月4日,北京3000多名学生走上街头游行示威,“五四运动”就此爆发。

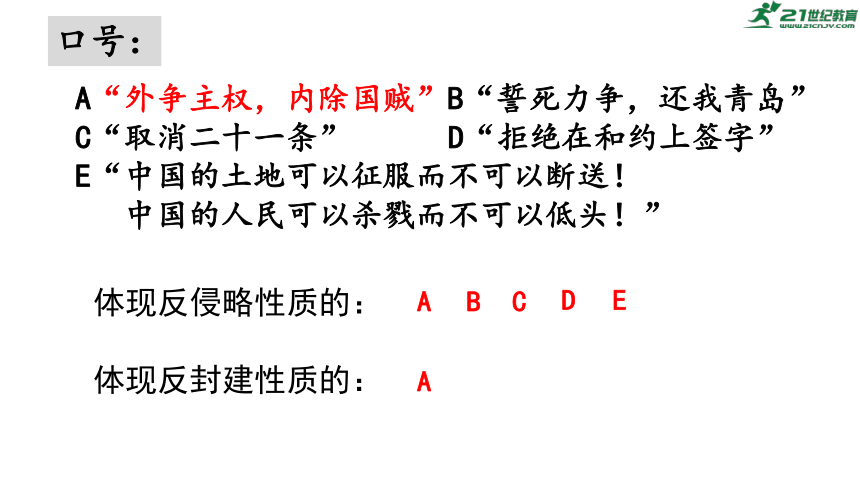

口号:

A“外争主权,内除国贼”B“誓死力争,还我青岛”

C“取消二十一条” D“拒绝在和约上签字”

E“中国的土地可以征服而不可以断送!

中国的人民可以杀戮而不可以低头!”

体现反侵略性质的:

体现反封建性质的:

A

B

C

D

E

A

章宗祥:

驻日公使

陆宗舆:币制局总裁,订二十一条时任驻日公使

曹汝霖:时任交通总长,订二十一条时任外交次长

要求

要求:严惩亲日派卖国贼曹汝霖、陆宗舆、章宗祥。

陈独秀

《北京市民宣言》

北洋政府逮捕了30多名爱国学生

第二天,北京学生总罢课。

陈独秀起草《北京市民宣言》,号召北京学生、商人、劳工起来斗争。

日本帝国主义在天津、上海、南京、汉口等地集结军舰,胁迫北洋政府取缔学生的爱国运动。

全国200多个城市的学生一致罢课,支持北京学生的反帝爱国斗争。

6月3日 ,北京学生再次走上街头,开展爱国宣传活动,遭到镇压,逮捕800多名学生。

6月5日,上海工人罢工,商人罢市。

“忍痛停业,冀救被捕学生,不除国贼,誓不开市!”

——上海商人罢市标语

“国事如此,无心整容,请君不必光顾。”

——上海一理发馆

商人罢市

工人罢工

6月5日,上海日本纱厂工人全体罢工,参加罢工的有两万人以上。接着电车工人、船坞工人、清洁工人、轮船水手,也相继罢工。罢工工人总数前后约有六、七万人之多。

随后,南京、杭州、天津等150多个城市的群众响应。

1919年6月5日(后期)

1.中心变化:北京→上海

2.主力变化:学生→工人阶级

史料求知:五四运动取得哪些成果?

北京高师被捕学生回校时受到热烈欢迎

罢免曹汝霖等人的职务;

中国代表没有在“巴黎和约”上签字。

北洋政府释放被捕的学生;

五四运动的直接目标得到了实现,这是中国人民反帝斗争的一次重大胜利。

外争主权,内除国贼

反帝

反封建

誓死力争,还我青岛

不妥协、彻底性

性质:五四运动是一场彻底的反帝反封建的爱国革命运动。

几乎这个社会的各个阶层都参与到这场为国家命运寻求答案的运动中。从公共知识界和学界,到工商界再到工人。运动中的每个人都能真切地感受到自己是这个国家中的一员,个体的命运与国家的命运息息相关。

——新京报书评周刊

(五四运动的口号)

特点:

具有彻底反帝反封建的革命性、进步性、广泛性。

材料1:1919~1921年《每周评论》和《新青年》所发表文章的主题统计

材料2:由于在五四运动中亲眼看到工人阶级表现出来的伟大力量,一部分学生领袖便“出发往民间去” … …与其说这是先进知识分子与工人群众相结合的过程,不如说是马克思主义与中国工人运动相结合的过程。

—《中国共产党的九十年》

五四运动的历史意义:

①五四运动促进了马克思主义在中国的传播;

②中国工人阶级开始登上历史舞台;

③促进了马克思主义同中国工人运动的结合;

鸦片战争

1840年

新中国成立

1949年

旧民主主义革命时期

五四运动

1919年5月4日

新民主主义革命时期

中国近代史

⑤是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点。

材料3:

张国焘

毛泽东

周恩来

④为中国共产党成立做了思想上干部上的准备;

新民主主义革命“新”在哪里?

新的领导阶级:无产阶级(工人阶级)

新的指导思想:马克思主义

新的前途:共产主义

五四运动的评价

1.性质:五四运动是一场彻底反帝反封建的爱国革命运动。

2.意义:①促进了马克思主义的传播;

②中国工人阶级开始登上历史舞台;

③促进了马克思主义同中国工人相结合;

④为共产党做了思想上干部上的准备;

⑤是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点。(是新民主主义革命的开端)

中央人民政府政务院于1949年12月

正式宣布以五月四日为中国青年节。

爱国

(核心)

进步

民主

科学

“五四”精神

课堂小结

TheMay Fourth Movement

第13课

人民英雄纪念碑第四块浮雕

英国

法国

俄国

德国

意大利

奥匈

帝国

协约国

同盟国

1914-1918年,为争夺世界殖民地,第一次世界大战在协约国和同盟国两大军事政治集团之间展开,协约国取得胜利。1917年,中国加入了协约国,是战胜国之一。

北洋政府向欧洲派往十四万劳工分布在一战战场,这些劳工主要的任务就是背炮弹、运粮草、背伤员和尸体等苦力工作。

一战结束后,英、美、法、日、中等战胜国于1919年1月至6月在法国巴黎召开巴黎和会,目的就是为了重新分配殖民地和划分势力范围。

凡尔赛宫

巴黎和会会场

“即将召开的和会是一次非同寻常的机会,中国可以借此谋求某种程度的公平待遇,并对过去半个世纪以来所遭到的惨痛后果加以改正。”

中国代表提出的正当要求:

①废除帝国主义在华特权。

② 取消“二十一条”

③收回青岛主权等。

中国代表顾维钧

结果:拒绝要求;将德国在中国山东的特权全部转让给日本。

导火线:巴黎和会上中国外交的失败。

五四运动

1919年5月4日,北京3000多名学生走上街头游行示威,“五四运动”就此爆发。

口号:

A“外争主权,内除国贼”B“誓死力争,还我青岛”

C“取消二十一条” D“拒绝在和约上签字”

E“中国的土地可以征服而不可以断送!

中国的人民可以杀戮而不可以低头!”

体现反侵略性质的:

体现反封建性质的:

A

B

C

D

E

A

章宗祥:

驻日公使

陆宗舆:币制局总裁,订二十一条时任驻日公使

曹汝霖:时任交通总长,订二十一条时任外交次长

要求

要求:严惩亲日派卖国贼曹汝霖、陆宗舆、章宗祥。

陈独秀

《北京市民宣言》

北洋政府逮捕了30多名爱国学生

第二天,北京学生总罢课。

陈独秀起草《北京市民宣言》,号召北京学生、商人、劳工起来斗争。

日本帝国主义在天津、上海、南京、汉口等地集结军舰,胁迫北洋政府取缔学生的爱国运动。

全国200多个城市的学生一致罢课,支持北京学生的反帝爱国斗争。

6月3日 ,北京学生再次走上街头,开展爱国宣传活动,遭到镇压,逮捕800多名学生。

6月5日,上海工人罢工,商人罢市。

“忍痛停业,冀救被捕学生,不除国贼,誓不开市!”

——上海商人罢市标语

“国事如此,无心整容,请君不必光顾。”

——上海一理发馆

商人罢市

工人罢工

6月5日,上海日本纱厂工人全体罢工,参加罢工的有两万人以上。接着电车工人、船坞工人、清洁工人、轮船水手,也相继罢工。罢工工人总数前后约有六、七万人之多。

随后,南京、杭州、天津等150多个城市的群众响应。

1919年6月5日(后期)

1.中心变化:北京→上海

2.主力变化:学生→工人阶级

史料求知:五四运动取得哪些成果?

北京高师被捕学生回校时受到热烈欢迎

罢免曹汝霖等人的职务;

中国代表没有在“巴黎和约”上签字。

北洋政府释放被捕的学生;

五四运动的直接目标得到了实现,这是中国人民反帝斗争的一次重大胜利。

外争主权,内除国贼

反帝

反封建

誓死力争,还我青岛

不妥协、彻底性

性质:五四运动是一场彻底的反帝反封建的爱国革命运动。

几乎这个社会的各个阶层都参与到这场为国家命运寻求答案的运动中。从公共知识界和学界,到工商界再到工人。运动中的每个人都能真切地感受到自己是这个国家中的一员,个体的命运与国家的命运息息相关。

——新京报书评周刊

(五四运动的口号)

特点:

具有彻底反帝反封建的革命性、进步性、广泛性。

材料1:1919~1921年《每周评论》和《新青年》所发表文章的主题统计

材料2:由于在五四运动中亲眼看到工人阶级表现出来的伟大力量,一部分学生领袖便“出发往民间去” … …与其说这是先进知识分子与工人群众相结合的过程,不如说是马克思主义与中国工人运动相结合的过程。

—《中国共产党的九十年》

五四运动的历史意义:

①五四运动促进了马克思主义在中国的传播;

②中国工人阶级开始登上历史舞台;

③促进了马克思主义同中国工人运动的结合;

鸦片战争

1840年

新中国成立

1949年

旧民主主义革命时期

五四运动

1919年5月4日

新民主主义革命时期

中国近代史

⑤是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点。

材料3:

张国焘

毛泽东

周恩来

④为中国共产党成立做了思想上干部上的准备;

新民主主义革命“新”在哪里?

新的领导阶级:无产阶级(工人阶级)

新的指导思想:马克思主义

新的前途:共产主义

五四运动的评价

1.性质:五四运动是一场彻底反帝反封建的爱国革命运动。

2.意义:①促进了马克思主义的传播;

②中国工人阶级开始登上历史舞台;

③促进了马克思主义同中国工人相结合;

④为共产党做了思想上干部上的准备;

⑤是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点。(是新民主主义革命的开端)

中央人民政府政务院于1949年12月

正式宣布以五月四日为中国青年节。

爱国

(核心)

进步

民主

科学

“五四”精神

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹