人教版语文七年级上《古代诗歌四首》教学课件(82张)

文档属性

| 名称 | 人教版语文七年级上《古代诗歌四首》教学课件(82张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-03-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件82张PPT。导入 新课:

中国是一个诗的国度。诗的历史源远流长,名家辈出,名篇佳作卷帙浩繁,在中华文明中蔚为壮观。唐诗、宋词、元曲,标志着我国古代文学的辉煌。那脍炙人口的绝唱,响彻千年仍生机盎然。今天让我们漫步诗苑,接受一次美的洗礼吧!15 古代诗歌四首 1.有感情地反复朗读、背诵这四首诗,理解作者表达的思想感情。

2.品味语言,体会诗歌优美的意境。

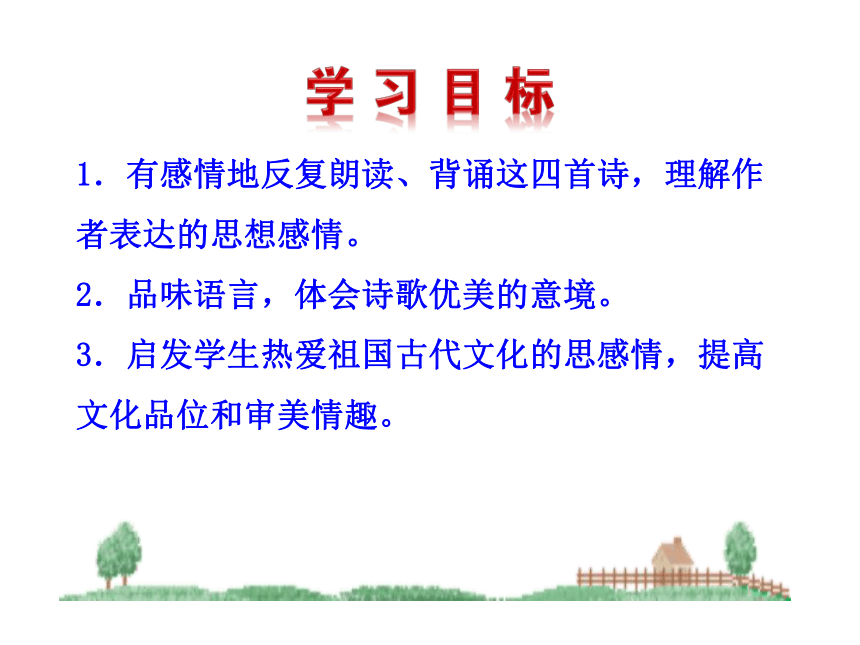

3.启发学生热爱祖国古代文化的思感情,提高文化品位和审美情趣。古诗古体诗新体诗四言

五言

七言

乐府诗 绝句:共4句(五绝、七绝)

律诗:共8句(五律、七律)

4联:首联、颔联、颈联、尾联(宋)词

(按字数分)小令(58字以内)

中调(90字以内)

长调(91字以上) (元)散曲

(按曲数分) 小令

套数词 (流派):豪放、婉约《观沧海》——曹 操请一位同学介绍一下作者 曹操,字孟德,沛国谯郡(现在安徽亳州)人。东汉末政治家、军事家、诗人。他是建安时期的代表诗人之一。精于兵法,著有《孙子略解》《兵书接要》等军事著作。善诗歌,其诗内容较为丰富,风格慷慨悲壮,写出《短歌行》《蒿里行沧》《观海》《龟虽寿》等名篇抒发自己的政治抱负和求贤若渴之心,或反映东汉末人民的苦难生活,气魄雄伟,苍劲悲凉。 诗人当时正处在自己事业的最高峰。他已削平了北方群雄,又打垮了乌桓和袁绍残部,统一了北方。如果再以优势兵力去消灭南方割据势力,他就可以一统天下了。《观沧海》正是北征乌桓归途中经过碣石山时写的。身为主帅的曹操,登上碣石山,又当秋风萧瑟之际,他的心情象沧海一样难以平静。他将自己宏伟的抱负、阔大的胸襟融会到诗歌里,借着大海的形象表现出来,形成雄浑苍劲的风格。朗读诗歌东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。 开篇点题,交待了观海的地点和目的。“观”字统领全篇,是诗的线索,以下十句写观海所见。 “东临碣石,以观沧海。” 写从碣石山往下看沧海的情形,从大处落墨,从全景写起,着力渲染大海那种苍茫动荡的气势。意思是:茫茫的大海上碧波万顷,一望无垠,只有脚下的山岛高高地耸立在海心。“水何澹澹,山岛竦峙。” 接着山岛写草木,充满了欣欣向荣的景象。 展现了大海波澜壮阔的气势,“涌”字用得尤其出色。从描写中,我们不仅看到了大海波涌连天的形态,而且仿佛听到了惊涛拍岸的声音。 “树木丛生,百草丰茂。”“秋风萧瑟,洪波涌起。” 诗人面对迷人的海上风光,展开了丰富奇特的想像。这四句是全诗的高潮,创造了一个极其开阔的意境:运行不息的太阳月亮,星光灿烂的银河,竟都包蕴在这沧海之中,何等气魄! “日月之行,若出其中; 星汉灿烂,若出其里。” 乐府诗原来是可以歌唱的,诗的最后两句是合乐时加上的,是诗的附文,跟诗的内容没有联系。“幸甚至哉,歌以咏志。”全诗以哪个字统领全篇?

全诗以“观”字统领全篇,以下由“观”字展开,写登山所见。 观沧海看想水 山岛 树木 百草 洪波日月之行 星汉灿烂宏伟志向听萧瑟秋风作者看到、听到和想到了什么?第3—8句实写第9—12句虚写诗中哪些诗句最能体现作者博大的胸怀? “日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里。”

诗人将自己这种昂扬奋发的精神融会到诗里,表现了诗人博大的胸怀。这首诗表达了诗人怎样的思想感情?写作特点:借景抒情,托物言志。

虚实结合,动静结合。

本诗借景抒情,诗人以洗练的笔法,神奇的想象,描绘了大海吞吐日月,包蕴万千的壮丽景象,表现了诗人开阔的胸襟,抒发了诗人统一中国建功立业的远大抱负。看看谁首先会背诵 次北固山下请一位同学介绍一下作者王湾,洛阳(今属河南)人。唐代诗人。玄宗先天年间进士,参与编撰《群书四部录》,后任洛阳尉。早有文名,往来吴、楚间,其诗流传不多。 古时交通不发达,流落外乡或在外任职的人久不得归,自然会产生故园之思,因此乡愁成了诗歌中的一个重要主题。这首诗就是写乡愁的,诗人曾往来于吴、楚之间,不得归家,故有这首五言律诗。且以“海日生残夜,江春入旧年”这一联而闻名于天下。诗题的“次”字是停留、停泊的意思。朗读诗歌品读欣赏首联:“客路青山外,行舟绿水前。”“客路”点明自已是客游在外,规定了全诗的情调氛围,旅途在青山之外,自已乘坐的船正在绿水中向前行。颔联:“潮平两岸阔,风正一帆悬。” (对偶)潮水上涨,江面顿时开阔,江水似乎与岸平了;船行江中,和风顺江吹来,船帆端端正正地高挂着。作者通过“风正一帆悬”的小景,把平野开阔、大江直流、波平浪静的大景表现了出来。品读欣赏颈联:“海日生残夜,江春入旧年。”(对偶)表现的是江上行舟,即将天亮的情景。从中我们可以知道,诗人是于岁暮月残,连夜行舟的。既写景又点出时令。这两句可以说是“形容景物,妙绝千古”。当残夜还未消退之时,一轮红日从海上冉冉升起;旧年尚未逝去,江上已呈露春意。作者无意说理,却在描写景物、节令之中,蕴含着一种自然的理趣。海日生于残夜,将驱尽黑暗;江春,那江上景物表现的春意,闯入旧年,将赶走严冬。不仅写景逼真,叙事确切,而且表现出具有普遍意义的生活哲理,给人以乐观、积极、向上的艺术鼓舞力量。品读欣赏尾联:“乡书何处达?归雁洛阳边。” 不言思乡之情,而思乡之情自在其中。看到南雁北归,自然想到鸿雁传书的典故,便想让大雁把他这游子的音讯带给洛阳家乡。“乡书”、“归雁”与首联的“客路”、“行舟”,遥相呼应,流露出身在江南、神驰故里的飘泊羁旅之情,使全篇笼罩着一层清淡的思乡之情。为什么诗人突然想到要寄一封家书呢?

由于新年来到,正是家人团聚之时,而自己旅食他乡,久不得归,自然想到要借雁足给他传递家书。名句分析“海日生残夜,江春入旧年。”1、这两种景象有相同的地方吗?提示:白日和黑夜的交替,新年和旧年的交替。(都描写了时序交替中的景物。)2、这两种景物跟诗人的乡愁有关吗?提示:白日和黑夜的交替,新年和旧年的交替——如此一天一天地过去,一年一年地过去,而诗人依旧在外奔波,不得回乡,怎能不产生乡愁呢?海日生残夜,将驱尽黑暗;江春,那江上景物所表现的“春意”,闯入旧年,将赶走严寒。给人以乐观、积极、向上的艺术鼓舞力。独在异乡为异客,

每逢佳节倍思亲。 床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。(李白)? 春风又绿江南岸,

明月何时照我还。请你积累思乡的古诗词。学生集体朗读课文研讨分析看看谁首先会背诵钱塘湖春行

—白居易

请一位同学介绍一下作者 白居易,字乐天,号香山居士,下邽人。翰林学士,左拾遗。死时年七十五岁。杜甫之后,白居易是我国唐代一位杰出的现实主义诗人。他所生活的七十多年里,正是安史之乱后各种矛盾冲突急剧发展的时期,也正是唐朝走向衰败的时期。此诗是长庆三年或四年(823——824)春,白居易任杭州刺史时所作。诗人早春游湖,面对湖光山色,莺歌燕舞,草色花香,心情十分愉快。诗中字里行间流露着喜悦、轻松的情绪和对西湖春色细腻新鲜的感受。诗的风格自然清新,娟秀明丽。朗读诗歌请你欣赏西湖美景上有天堂,下有苏杭曲院风荷平湖秋月断桥残雪柳浪闻莺花港观鱼雷峰夕照双峰插云南屏晚钟三潭印月苏堤春晓西湖全景钱塘湖春行 【七律】

白居易

首联:孤山/寺北/贾亭西,水面/初平/云脚低。

颔联:几处/早莺/争暖树,谁家/新燕/啄春泥。

颈联:乱花/渐欲/迷人眼,浅草/才能/没马蹄。

尾联:最爱/湖东/行不足,绿杨/阴里/白沙堤。朗读诗歌首联从大处落笔,写诗人行经孤山寺和贾亭时所看到的山光水色。“初平”,写春水初生,略与堤平。“云脚低”,写白云低垂,与湖水相连。这就勾出了西湖早春的轮廓。首联:孤山/寺北/贾亭西,水面/初平/云脚低。这首诗写的是春天什么时候的景象?从哪些地方可以看出来? 早春景象早莺、新燕、乱花、浅草、初平、几处、谁家、渐欲、才能

颔联:几处/早莺/争暖树,谁家/新燕/啄春泥。思考:可不可以把“几处”和“谁家”换成“处处”,“家家”?为什么“争暖树”?燕子啄泥衔草、营建新巢,从中能见出什么?不可以换,因为还是初春季节。莺和燕都富于季节的敏感,是春天的象征,代表了春天的来临。因为是“早莺”,所以抢着向阳的暖树,来试它滴溜的歌喉;因为是“新燕”,能显现出一种春的活力,就会引起人们一种乍见的喜悦。 颈联写花草,着重表现诗人的主观感受。唐代时人们有骑马游春的习俗。马在浅草地上走得很轻快,人在马背上自然感到舒适,但看花的时间长了,眼前一片姹紫嫣红,使人目不暇给,也会产生迷乱的感觉。颈联:乱花/渐欲/迷人眼,浅草/才能/没马蹄。尾联:最爱/湖东/行不足,绿杨/阴里/白沙堤。尾联直抒胸臆,表达了诗人喜悦的心情。“行不足”,是因为看不足,说明诗人流连忘返,完全陶醉在这美好的湖光山色之中了。钱塘湖春行赞美

喜爱景感水、云、莺、燕花、草、杨、堤最爱湖东行不足你还知道哪些描写西湖美景的诗句?晓出净慈寺送林子方

杨万里 毕竟西湖六月中,风光不与四时同。 接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

《饮湖上初晴后雨》

(苏轼)

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。学生集体朗读课文研讨分析看看谁首先会背诵天净沙·秋思[元]马致远(曲牌名)(题目)体裁:散曲请一位同学介绍一下作者马致远,号东篱,大都(今北京)人,与关汉卿、王实甫、白朴并称元代杂剧四大家。并写有小令、散套二百余首,经后人辑入《东篱乐府》。他在元代散曲作家群中位居第一。在他的作品中,更能反映他风格的是散曲;散曲中又以小令《天净沙 秋思》最为有名,元人周德清誉为“秋思之祖”。马致远仕途不如意,曾任江浙行省务官,不久即跳出宦海,长期漂泊,足迹所到之处,总有与自己心上人聚散依依的哀婉,而这种哀婉又与他对国家的哀伤连接在一起。作者倾注笔端,用心苦吟,写出许多“叹世”之作。《天净沙 秋思》就是一首令人荡气回肠的凄婉的曲子。朗读诗歌天净沙 秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,

断肠人在天涯。 深秋的黄昏,荒凉的古道上,西风劲吹,落叶纷飞;道旁,缠着枯藤的老树上,鸦雀已经回巢,不时地啼叫几声;不远处,在小桥流水近旁的稀疏村舍里,人们正在准备着晚餐,炊烟缕缕。这时,风尘仆仆的游子牵着一匹瘦马独自缓缓行进在古道上,太阳快要落山了,自己却还没有找到投宿的地方,迎接他的又将是一个漫漫的长夜,不禁悲从中来,肝肠寸断。《天净沙. 秋思》全篇仅5句,共28个字,9种景物,寄情于物,把凄苦愁楚之情,通过众多自然景物的罗列,就把浓重的深秋色彩,刻画得淋漓尽致。生动地表现了一个长期漂泊他乡的游子的悲哀,堪称悲秋思乡的经典!这首小令,因此被后人称赞为“秋思之祖”。

1.言简意丰——前三句,十八个字,共写了九种景物:藤、树、鸦、桥 、水、家、道 、风、马,一字一景,分别冠以枯、老、昏、小、流、人、古、西、瘦等表现各自特征的修饰语,使各个事物都带上了鲜明的个性,又使本来互不相干的事物,在苍凉的深秋暮色笼罩下,构成了一个统一体。【写作特点】2.多方映衬——将许多相对独立的事物同时纳入一个画面中,从而形成动与静、明与暗、背景与主体的相互映衬。动态的流水与静态的小桥、人家相映,更显环境的幽静;西风与古道相映,使道路更见苍凉;一面是枯藤、老树、昏鸦在秋风萧索中的一派灰暗,一面是落日的余晖给它们涂上一抹金黄;“小桥流水人家”呈现一派清雅、安适,与沦落异乡的游子相映,使“断肠人”更添悲愁。字里行间极力渲染悲凉气氛,将抒情主人公置于特定的氛围中,突出游子情怀。3.情景交融:景中有情,情中有景。人的思想感情是抽象的东西,作者运用寄情于物的写法,把天涯沦落人的凄苦愁楚之情刻画得淋漓尽致。枯藤、老树、昏鸦、西风、瘦马、夕阳,这些有形的可感的事物具有明显的深秋色彩,与无形的抽象的凄苦之情有相通之处,用有形表现无形,使人感到具体生动。所谓“情因景而显,景因情而生”。(枯)藤(老)树(昏)鸦

(小)桥(流)水(人)家

(古)道(西)风(瘦)马

夕阳(西下)天净沙 秋思绘景(断肠)人(在天涯)——写人秋原黄昏行旅图言简意丰 多方映衬 情景交融(点睛之笔)学生集体朗读课文研讨分析)看看谁首先会背诵

中国是一个诗的国度。诗的历史源远流长,名家辈出,名篇佳作卷帙浩繁,在中华文明中蔚为壮观。唐诗、宋词、元曲,标志着我国古代文学的辉煌。那脍炙人口的绝唱,响彻千年仍生机盎然。今天让我们漫步诗苑,接受一次美的洗礼吧!15 古代诗歌四首 1.有感情地反复朗读、背诵这四首诗,理解作者表达的思想感情。

2.品味语言,体会诗歌优美的意境。

3.启发学生热爱祖国古代文化的思感情,提高文化品位和审美情趣。古诗古体诗新体诗四言

五言

七言

乐府诗 绝句:共4句(五绝、七绝)

律诗:共8句(五律、七律)

4联:首联、颔联、颈联、尾联(宋)词

(按字数分)小令(58字以内)

中调(90字以内)

长调(91字以上) (元)散曲

(按曲数分) 小令

套数词 (流派):豪放、婉约《观沧海》——曹 操请一位同学介绍一下作者 曹操,字孟德,沛国谯郡(现在安徽亳州)人。东汉末政治家、军事家、诗人。他是建安时期的代表诗人之一。精于兵法,著有《孙子略解》《兵书接要》等军事著作。善诗歌,其诗内容较为丰富,风格慷慨悲壮,写出《短歌行》《蒿里行沧》《观海》《龟虽寿》等名篇抒发自己的政治抱负和求贤若渴之心,或反映东汉末人民的苦难生活,气魄雄伟,苍劲悲凉。 诗人当时正处在自己事业的最高峰。他已削平了北方群雄,又打垮了乌桓和袁绍残部,统一了北方。如果再以优势兵力去消灭南方割据势力,他就可以一统天下了。《观沧海》正是北征乌桓归途中经过碣石山时写的。身为主帅的曹操,登上碣石山,又当秋风萧瑟之际,他的心情象沧海一样难以平静。他将自己宏伟的抱负、阔大的胸襟融会到诗歌里,借着大海的形象表现出来,形成雄浑苍劲的风格。朗读诗歌东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。 开篇点题,交待了观海的地点和目的。“观”字统领全篇,是诗的线索,以下十句写观海所见。 “东临碣石,以观沧海。” 写从碣石山往下看沧海的情形,从大处落墨,从全景写起,着力渲染大海那种苍茫动荡的气势。意思是:茫茫的大海上碧波万顷,一望无垠,只有脚下的山岛高高地耸立在海心。“水何澹澹,山岛竦峙。” 接着山岛写草木,充满了欣欣向荣的景象。 展现了大海波澜壮阔的气势,“涌”字用得尤其出色。从描写中,我们不仅看到了大海波涌连天的形态,而且仿佛听到了惊涛拍岸的声音。 “树木丛生,百草丰茂。”“秋风萧瑟,洪波涌起。” 诗人面对迷人的海上风光,展开了丰富奇特的想像。这四句是全诗的高潮,创造了一个极其开阔的意境:运行不息的太阳月亮,星光灿烂的银河,竟都包蕴在这沧海之中,何等气魄! “日月之行,若出其中; 星汉灿烂,若出其里。” 乐府诗原来是可以歌唱的,诗的最后两句是合乐时加上的,是诗的附文,跟诗的内容没有联系。“幸甚至哉,歌以咏志。”全诗以哪个字统领全篇?

全诗以“观”字统领全篇,以下由“观”字展开,写登山所见。 观沧海看想水 山岛 树木 百草 洪波日月之行 星汉灿烂宏伟志向听萧瑟秋风作者看到、听到和想到了什么?第3—8句实写第9—12句虚写诗中哪些诗句最能体现作者博大的胸怀? “日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里。”

诗人将自己这种昂扬奋发的精神融会到诗里,表现了诗人博大的胸怀。这首诗表达了诗人怎样的思想感情?写作特点:借景抒情,托物言志。

虚实结合,动静结合。

本诗借景抒情,诗人以洗练的笔法,神奇的想象,描绘了大海吞吐日月,包蕴万千的壮丽景象,表现了诗人开阔的胸襟,抒发了诗人统一中国建功立业的远大抱负。看看谁首先会背诵 次北固山下请一位同学介绍一下作者王湾,洛阳(今属河南)人。唐代诗人。玄宗先天年间进士,参与编撰《群书四部录》,后任洛阳尉。早有文名,往来吴、楚间,其诗流传不多。 古时交通不发达,流落外乡或在外任职的人久不得归,自然会产生故园之思,因此乡愁成了诗歌中的一个重要主题。这首诗就是写乡愁的,诗人曾往来于吴、楚之间,不得归家,故有这首五言律诗。且以“海日生残夜,江春入旧年”这一联而闻名于天下。诗题的“次”字是停留、停泊的意思。朗读诗歌品读欣赏首联:“客路青山外,行舟绿水前。”“客路”点明自已是客游在外,规定了全诗的情调氛围,旅途在青山之外,自已乘坐的船正在绿水中向前行。颔联:“潮平两岸阔,风正一帆悬。” (对偶)潮水上涨,江面顿时开阔,江水似乎与岸平了;船行江中,和风顺江吹来,船帆端端正正地高挂着。作者通过“风正一帆悬”的小景,把平野开阔、大江直流、波平浪静的大景表现了出来。品读欣赏颈联:“海日生残夜,江春入旧年。”(对偶)表现的是江上行舟,即将天亮的情景。从中我们可以知道,诗人是于岁暮月残,连夜行舟的。既写景又点出时令。这两句可以说是“形容景物,妙绝千古”。当残夜还未消退之时,一轮红日从海上冉冉升起;旧年尚未逝去,江上已呈露春意。作者无意说理,却在描写景物、节令之中,蕴含着一种自然的理趣。海日生于残夜,将驱尽黑暗;江春,那江上景物表现的春意,闯入旧年,将赶走严冬。不仅写景逼真,叙事确切,而且表现出具有普遍意义的生活哲理,给人以乐观、积极、向上的艺术鼓舞力量。品读欣赏尾联:“乡书何处达?归雁洛阳边。” 不言思乡之情,而思乡之情自在其中。看到南雁北归,自然想到鸿雁传书的典故,便想让大雁把他这游子的音讯带给洛阳家乡。“乡书”、“归雁”与首联的“客路”、“行舟”,遥相呼应,流露出身在江南、神驰故里的飘泊羁旅之情,使全篇笼罩着一层清淡的思乡之情。为什么诗人突然想到要寄一封家书呢?

由于新年来到,正是家人团聚之时,而自己旅食他乡,久不得归,自然想到要借雁足给他传递家书。名句分析“海日生残夜,江春入旧年。”1、这两种景象有相同的地方吗?提示:白日和黑夜的交替,新年和旧年的交替。(都描写了时序交替中的景物。)2、这两种景物跟诗人的乡愁有关吗?提示:白日和黑夜的交替,新年和旧年的交替——如此一天一天地过去,一年一年地过去,而诗人依旧在外奔波,不得回乡,怎能不产生乡愁呢?海日生残夜,将驱尽黑暗;江春,那江上景物所表现的“春意”,闯入旧年,将赶走严寒。给人以乐观、积极、向上的艺术鼓舞力。独在异乡为异客,

每逢佳节倍思亲。 床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。(李白)? 春风又绿江南岸,

明月何时照我还。请你积累思乡的古诗词。学生集体朗读课文研讨分析看看谁首先会背诵钱塘湖春行

—白居易

请一位同学介绍一下作者 白居易,字乐天,号香山居士,下邽人。翰林学士,左拾遗。死时年七十五岁。杜甫之后,白居易是我国唐代一位杰出的现实主义诗人。他所生活的七十多年里,正是安史之乱后各种矛盾冲突急剧发展的时期,也正是唐朝走向衰败的时期。此诗是长庆三年或四年(823——824)春,白居易任杭州刺史时所作。诗人早春游湖,面对湖光山色,莺歌燕舞,草色花香,心情十分愉快。诗中字里行间流露着喜悦、轻松的情绪和对西湖春色细腻新鲜的感受。诗的风格自然清新,娟秀明丽。朗读诗歌请你欣赏西湖美景上有天堂,下有苏杭曲院风荷平湖秋月断桥残雪柳浪闻莺花港观鱼雷峰夕照双峰插云南屏晚钟三潭印月苏堤春晓西湖全景钱塘湖春行 【七律】

白居易

首联:孤山/寺北/贾亭西,水面/初平/云脚低。

颔联:几处/早莺/争暖树,谁家/新燕/啄春泥。

颈联:乱花/渐欲/迷人眼,浅草/才能/没马蹄。

尾联:最爱/湖东/行不足,绿杨/阴里/白沙堤。朗读诗歌首联从大处落笔,写诗人行经孤山寺和贾亭时所看到的山光水色。“初平”,写春水初生,略与堤平。“云脚低”,写白云低垂,与湖水相连。这就勾出了西湖早春的轮廓。首联:孤山/寺北/贾亭西,水面/初平/云脚低。这首诗写的是春天什么时候的景象?从哪些地方可以看出来? 早春景象早莺、新燕、乱花、浅草、初平、几处、谁家、渐欲、才能

颔联:几处/早莺/争暖树,谁家/新燕/啄春泥。思考:可不可以把“几处”和“谁家”换成“处处”,“家家”?为什么“争暖树”?燕子啄泥衔草、营建新巢,从中能见出什么?不可以换,因为还是初春季节。莺和燕都富于季节的敏感,是春天的象征,代表了春天的来临。因为是“早莺”,所以抢着向阳的暖树,来试它滴溜的歌喉;因为是“新燕”,能显现出一种春的活力,就会引起人们一种乍见的喜悦。 颈联写花草,着重表现诗人的主观感受。唐代时人们有骑马游春的习俗。马在浅草地上走得很轻快,人在马背上自然感到舒适,但看花的时间长了,眼前一片姹紫嫣红,使人目不暇给,也会产生迷乱的感觉。颈联:乱花/渐欲/迷人眼,浅草/才能/没马蹄。尾联:最爱/湖东/行不足,绿杨/阴里/白沙堤。尾联直抒胸臆,表达了诗人喜悦的心情。“行不足”,是因为看不足,说明诗人流连忘返,完全陶醉在这美好的湖光山色之中了。钱塘湖春行赞美

喜爱景感水、云、莺、燕花、草、杨、堤最爱湖东行不足你还知道哪些描写西湖美景的诗句?晓出净慈寺送林子方

杨万里 毕竟西湖六月中,风光不与四时同。 接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

《饮湖上初晴后雨》

(苏轼)

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。学生集体朗读课文研讨分析看看谁首先会背诵天净沙·秋思[元]马致远(曲牌名)(题目)体裁:散曲请一位同学介绍一下作者马致远,号东篱,大都(今北京)人,与关汉卿、王实甫、白朴并称元代杂剧四大家。并写有小令、散套二百余首,经后人辑入《东篱乐府》。他在元代散曲作家群中位居第一。在他的作品中,更能反映他风格的是散曲;散曲中又以小令《天净沙 秋思》最为有名,元人周德清誉为“秋思之祖”。马致远仕途不如意,曾任江浙行省务官,不久即跳出宦海,长期漂泊,足迹所到之处,总有与自己心上人聚散依依的哀婉,而这种哀婉又与他对国家的哀伤连接在一起。作者倾注笔端,用心苦吟,写出许多“叹世”之作。《天净沙 秋思》就是一首令人荡气回肠的凄婉的曲子。朗读诗歌天净沙 秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,

断肠人在天涯。 深秋的黄昏,荒凉的古道上,西风劲吹,落叶纷飞;道旁,缠着枯藤的老树上,鸦雀已经回巢,不时地啼叫几声;不远处,在小桥流水近旁的稀疏村舍里,人们正在准备着晚餐,炊烟缕缕。这时,风尘仆仆的游子牵着一匹瘦马独自缓缓行进在古道上,太阳快要落山了,自己却还没有找到投宿的地方,迎接他的又将是一个漫漫的长夜,不禁悲从中来,肝肠寸断。《天净沙. 秋思》全篇仅5句,共28个字,9种景物,寄情于物,把凄苦愁楚之情,通过众多自然景物的罗列,就把浓重的深秋色彩,刻画得淋漓尽致。生动地表现了一个长期漂泊他乡的游子的悲哀,堪称悲秋思乡的经典!这首小令,因此被后人称赞为“秋思之祖”。

1.言简意丰——前三句,十八个字,共写了九种景物:藤、树、鸦、桥 、水、家、道 、风、马,一字一景,分别冠以枯、老、昏、小、流、人、古、西、瘦等表现各自特征的修饰语,使各个事物都带上了鲜明的个性,又使本来互不相干的事物,在苍凉的深秋暮色笼罩下,构成了一个统一体。【写作特点】2.多方映衬——将许多相对独立的事物同时纳入一个画面中,从而形成动与静、明与暗、背景与主体的相互映衬。动态的流水与静态的小桥、人家相映,更显环境的幽静;西风与古道相映,使道路更见苍凉;一面是枯藤、老树、昏鸦在秋风萧索中的一派灰暗,一面是落日的余晖给它们涂上一抹金黄;“小桥流水人家”呈现一派清雅、安适,与沦落异乡的游子相映,使“断肠人”更添悲愁。字里行间极力渲染悲凉气氛,将抒情主人公置于特定的氛围中,突出游子情怀。3.情景交融:景中有情,情中有景。人的思想感情是抽象的东西,作者运用寄情于物的写法,把天涯沦落人的凄苦愁楚之情刻画得淋漓尽致。枯藤、老树、昏鸦、西风、瘦马、夕阳,这些有形的可感的事物具有明显的深秋色彩,与无形的抽象的凄苦之情有相通之处,用有形表现无形,使人感到具体生动。所谓“情因景而显,景因情而生”。(枯)藤(老)树(昏)鸦

(小)桥(流)水(人)家

(古)道(西)风(瘦)马

夕阳(西下)天净沙 秋思绘景(断肠)人(在天涯)——写人秋原黄昏行旅图言简意丰 多方映衬 情景交融(点睛之笔)学生集体朗读课文研讨分析)看看谁首先会背诵

同课章节目录

- 第一单元

- 1 散步

- 2 秋天的怀念

- 3 羚羊木雕

- 4 散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 5 《世说新语》两则(咏雪、陈太丘与友期)

- 第二单元

- 6 我的老师

- 7 再塑生命的人

- 8 我的早年生活

- 9 王几何

- 10 《论语》十二章

- 第三单元

- 11 春

- 12 济南的冬天

- 13 风雨

- 14*秋天

- 15 古代诗歌四首

- 第四单元

- 16 紫藤萝瀑布

- 17 走一步,再走一步

- 18 短文两篇(蝉、贝壳)

- 19 在山的那边

- 20 虽有嘉肴

- 第五单元

- 21 化石吟

- 22 看云识天气

- 23 绿色蝈蝈

- 24 月亮上的足迹

- 25 河中石兽

- 第六单元

- 26 小圣施威降大圣

- 27 皇帝的新装

- 28 女娲造人

- 29 盲孩子和他的影子

- 30 寓言四则

- 课外古诗词

- 龟虽寿

- 夜雨寄北

- 过故人庄

- 泊秦淮

- 题破山寺后禅院

- 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

- 名著导读

- 《繁星》

- 《春水》

- 《伊索寓言》