5《大学之道》《人皆有不忍人之心》复习导学案(含答案)2024-2025学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5《大学之道》《人皆有不忍人之心》复习导学案(含答案)2024-2025学年统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-10-30 10:52:59 | ||

图片预览

文档简介

《大学之道》复习案/导学案

复习重点:

1.掌握重点文言词语(通假字、古今异义、一词多义、词类活用等)、文言句式。

2.理解文章表达的思想及现实意义

【《大学之道》《人皆有不忍人之心》相关成语】

1.止于至善:处于最完美的境界。

2.格物致知:推究事物的原理,从而获得知识。

3.正心诚意:原是儒家提倡的一种修养方法,现也泛指心地端正诚恳。

4.齐家治国:整治家庭和治理国家。

5.舍本逐末:舍:放弃。本:根本的,主要的。逐:追求。末:枝节的,次要的。原指弃农而事工商。后泛指放弃根本、主要的部分,而追求次要的、枝节的。比喻做事情不抓根本,而在枝节上下功夫。也作“舍本事末”、“弃本逐末”。

6.内圣外王:古代修身为政的最高理想。谓内备圣人之至德,施之于外,则为王者之政。

7.恻隐之心:指见人遭遇不幸所引起的同情怜悯之心。

8.反求诸己:指反省自己的过失,加以改正,而不责怪别人。

9.钓名要誉:指用某种不正当的手段捞取名誉。

10.邻里乡党:泛称一乡的人。

11.随声是非:别人说是﹐自己也说是﹔别人说不是﹐自己也说不是。谓毫无主见﹐一味盲从。

12.九州四海:犹言天下。泛指全中国。

一、课文再读 挖空落实

请解释加点词语的含义或用法,并补写横线上相关的词句。

大学之道[____________],在明[____________]明[____________]德,在亲[____________]民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安[____________]而后能虑,虑[____________]而后能得[____________]。物有本[________]末[__________],事有终始[__________],知所先后,则近道矣。

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐[________]其家。________,先修其身。__________,先正其心。__________,先诚其意。__________,先致其知[____________]。致知在格物[________________]。物格而后知至,知至而后意诚,________,心正而后身修,________,家齐而后国治,________。自天子以至于庶人[__________],壹是[____________]皆以修身为本。

二、归纳整理 夯实考点

(一)古今异义

致知在格物

古义:______________________________________________________________

今义:规格,格式。

(二)一词多义

1.本

①壹是皆以修身为本________________

②此之谓失其本心________________

③抑本其成败之迹________________

④凡植木之性,其本欲舒________________

⑤若止印三二本________________

2.诚

①欲正其心者,先诚其意________________

②战败而亡,诚不得已________________

③帝感其诚________________

④诚能见可欲,则思知足以自戒________________

3.则

①知所先后,则近道矣________________

②年十岁则诵古文________________

③此则岳阳楼之大观也________________

④于其身也,则耻师焉________________

(三)词类活用

1.欲治其国者,先齐其家________________

2.欲正其心者,先诚其意________________

3.在明明德________________

(四)文言句式

古之欲明明德于天下者。________________

(五)名句填空

1.《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:“____________________,____________________,____________________,____________________。”

2.《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:“__________________,__________________。”

3.《大学之道》中点明获得知识的途径的句子是:“____________________。”

4.《大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是:“________________,__________________,__________________。”

【写作素材】正心诚意,格物致知

我有一壶酒,足以慰风尘,尽倾江海里,赠饮天下人。吾辈青年应当格物致知,修身养性,有益于国,共圆大同!研制青蒿素救治疟疾患者的屠呦呦,钻研杂交水稻解决广大群众粮食问题的袁隆平,将生命献给高原的钟扬,在平凡岗位上作贡献的张秉贵……他们的一生其实都在各自的领域付出、进取着,这其实就是“正心诚意、格物致知”;他们这样做的目的,并非局限于个人的得失,而是放眼于社会、国家,这就是他们的“修齐治平”。

“修身治国平天下”在经济不断发展完善的今天,依然有着非常重要的现实意义。现在有一些年轻人表现出极端的现实主义倾向,贪图安逸,缺少为人民服务、为祖国腾飞而奋斗的胸襟和眼界。甚至有些年轻人社会公德观念淡薄,出现了心理扭曲现象。重提此观念,不仅可以让人们坚守道德底线,摆脱狭隘的功利化倾向,实现人际和谐,而且有利于建设和谐社会,培养审视现实的目光,达到物我合一、厚德载物。

《人皆有不忍人之心》复习案/导学案

复习重点:

1.掌握重点文言词语(通假字、古今异义、一词多义、词类活用等)、文言句式。

2.理解文章表达的思想及现实意义

一、课文再读 挖空落实

请解释加点词语的含义或用法,并补写横线上相关的词句。

孟子曰:“人皆有不忍人[__________]之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以[____________]不忍人之心行[____________]不忍人之政,________________。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍[____________]见孺子[____________]将入于井,皆有怵惕[____________]恻隐[____________]之心;非所以内交[____________]于孺子之父母也,非所以要誉[______________]于乡党[______________]朋友也,非恶其声而然也。由是观之,________________,非人也;__________________,非人也;无辞让[____________]之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端[____________]也;羞恶[____________]之心,义之端也;辞让[____________]之心,礼之端[____________]也;是非之心,智之端也。人之有是四端[__________]也,犹其有四体[________]也。有是四端而自谓不能者,自贼[________]者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我[________]者,知皆扩而充之矣,若火之始然[____________],泉之始达[____________]。苟[____________]能充[____________]之,足以[____________]保[____________]四海;苟不充之,不足以事[____________]父母。”

二、归纳整理 夯实考点

(一)通假字

1.非所以内交于孺子之父母也 ____同____,____________

2.若火之始然 ____同____,____________

(二)古今异义

1.有是四端而自谓不能者,自贼者也

古义:_____________________ 今义:偷东西的人。

2.苟能充之,足以保四海

古义:_____________________ 今义:保护,保卫。

3.苟不充之,不足以事父母

古义:_______________________今义:事情。

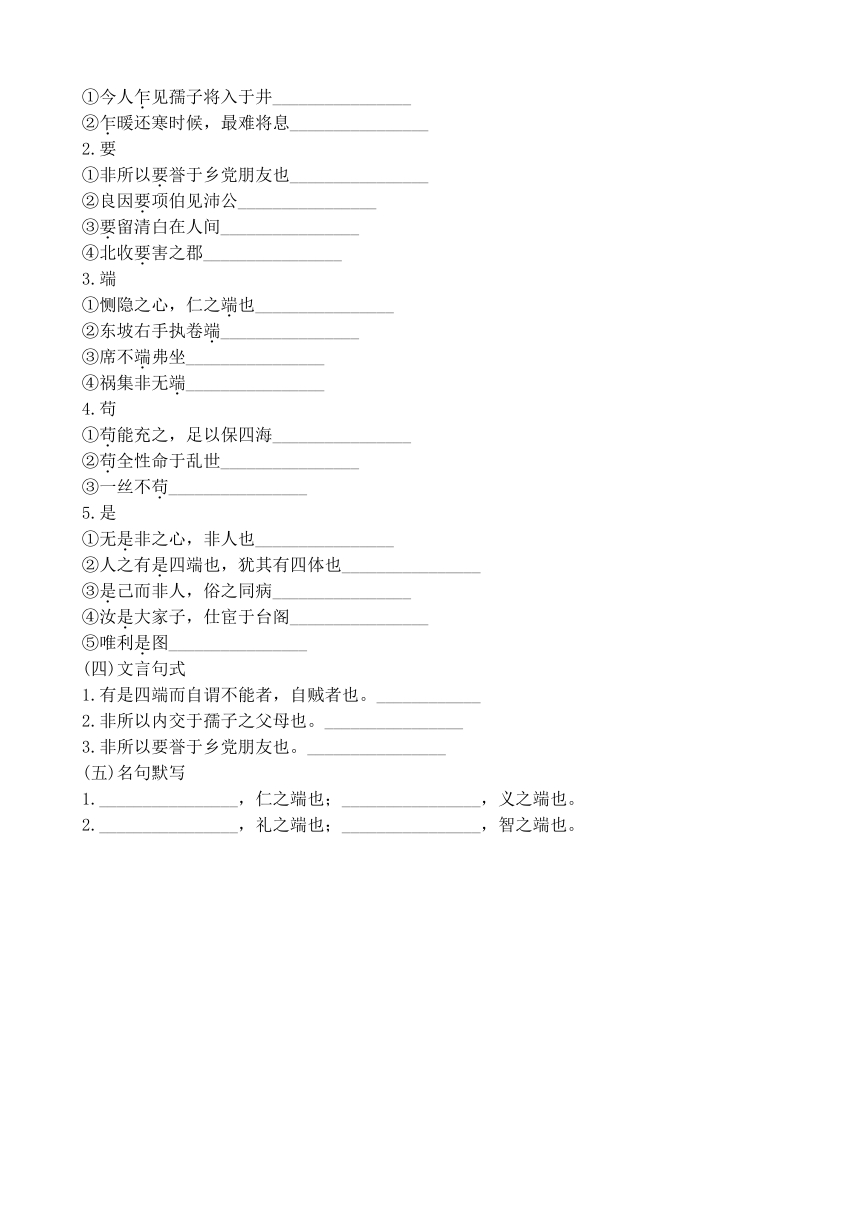

(三)一词多义

1.乍

①今人乍见孺子将入于井________________

②乍暖还寒时候,最难将息________________

2.要

①非所以要誉于乡党朋友也________________

②良因要项伯见沛公________________

③要留清白在人间________________

④北收要害之郡________________

3.端

①恻隐之心,仁之端也________________

②东坡右手执卷端________________

③席不端弗坐________________

④祸集非无端________________

4.苟

①苟能充之,足以保四海________________

②苟全性命于乱世________________

③一丝不苟________________

5.是

①无是非之心,非人也________________

②人之有是四端也,犹其有四体也________________

③是己而非人,俗之同病________________

④汝是大家子,仕宦于台阁________________

⑤唯利是图________________

(四)文言句式

1.有是四端而自谓不能者,自贼者也。____________

2.非所以内交于孺子之父母也。________________

3.非所以要誉于乡党朋友也。________________

(五)名句默写

1.________________,仁之端也;________________,义之端也。

2.________________,礼之端也;________________,智之端也。

《大学之道》导学案/复习案参考答案

一、课文再读 挖空落实

道(宗旨) 明(动词,彰明) 明(美好的) 亲(亲近爱抚) 安(性情安和) 虑(思虑精详) 得(处事合宜) 本(根本) 末(枝节) 终始(结束开始) 齐(使……有序) 欲齐其家者 欲修其身者 欲正其心者 欲诚其意者 致其知(获得知识) 格物(推究事物的原理) 意诚而后心正 身修而后家齐 国治而后天下平 庶人(平民百姓) 壹是(一概,一律)

二、归纳整理 夯实考点

(一)推究

(二)1.①根本 ②本来的,原来的 ③推究,考察 ④根 ⑤书册的计量单位

2.①使……诚实 ②实在,的确 ③真心,诚心 ④果真,如果

3.①连词,那么 ②连词,就,便 ③副词,就是 ④连词,却

(三)1.使……整齐 2.正,使……端正;诚,使……诚实

3.使……彰明

(四)状语后置句

(五)1.大学之道 在明明德 在亲民 在止于至善

2.自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

3.致知在格物

4.身修而后家齐 家齐而后国治 国治而后天下平

《人皆有不忍人之心》导学案/复习案参考答案

一、课文再读 挖空落实

忍人(狠心对待别人) 以(用) 行(施行) 治天下可运之掌上 乍(突然、忽然) 孺子(小孩) 怵惕(惊骇,恐惧) 恻隐(哀痛,怜悯别人的不幸) 内交(结交,“内”同“纳”) 要誉(博取名誉。“要”同“邀”,求取) 乡党(同乡) 无恻隐之心 无羞恶之心 辞让(谦逊推让) 端(开端,起源,源头) 羞恶(羞耻,憎恶)

辞让(推让,谦让) 端(萌芽,发端) 四端(四种德行) 四体(四肢) 贼(伤害) 我(同“己”) 然(同“燃”) 达(流通,指泉水涌出) 苟(如果) 充(扩充) 以(来) 保(安定) 事(侍奉)

二、归纳整理 夯实考点

(一)1.内 纳 2.然 燃 燃烧

(二)1.伤害。2.安定。3.侍奉。

(三)1.①突然 ②刚,初 2.①读yāo,求取 ②邀,邀请 ③希望 ④重要,险要 3.①萌芽,发端 ②边际、末端 ③端正 ④征兆,迹象 4.①如果 ②苟且 ③随便,轻率

5.①正确 ②此,这 ③赞同,认为正确 ④表判断,是 ⑤助词,宾语前置的标志

(四)1.判断句 2.状语后置句 3.状语后置句

(五)1.恻隐之心 羞恶之心2.辞让之心 是非之心

【真题呈现】四、作文(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

“知所先后”出自《大学之道》,可理解为做人做事知道什么为先,什么为后。这句话虽然产生于两千多年前,但至今仍然闪耀着智慧的光辉,给我们以启迪。

【材料解析】本次作文材料出自选择性必修上册第二单元《大学之道》。材料两句话分为两个层次:第一句话阐释“知所先后”的含义,即做人做事知道什么为先,什么为后。比如,做人要以德为先,以才为后:以国家利益为先,以个人利益为后;做事以本为先,以末为后;以重为先,以轻为后等。做人做事的先后选择,体现了价值取向和修养智慧。第二句话点明这句产生于两千多年前的话在今天仍有价值和意义,“给我们以启迪”意味着考生要结合当下,思考这句话在今天的意义价值,或对青年一代的启发和影响。

【审题指导】“知所先后”这一命题源自《大学之道》,其核心在于强调在做人做事的过程中,要明辨是非,分清轻重缓急,知道哪些事情应该优先处理,哪些事情可以稍后考虑。这一命题不仅适用于个人层面的修身齐家,也适用于社会层面的治国平天下。在审题时,我们需要从多个维度去理解和把握这一命题的深刻内涵。

首先,要理解“知所先后”的内涵。它不仅仅是一种时间上的先后顺序,更是一种价值判断和行为准则。在纷繁复杂的现实生活中,我们需要具备辨别是非、明辨轻重的能力,才能做出正确的决策和行动。

其次,要关注“知所先后”的时代价值。虽然这一命题产生于两千多年前,但其蕴含的智慧仍然具有现实意义。在当今社会,信息爆炸、节奏加快,我们更需要保持清醒的头脑,明确自己的目标和方向,做到有所为有所不为。

最后,要思考如何在实际生活中践行“知所先后”。这需要我们结合个人经历和社会现象,分析如何在不同情境下做到明辨是非、分清轻重缓急,并给出具体的行动建议。

【立意参考】知轻重缓急,能先后有序 重先轻后,方能进退有据

本末有次,先后有序

作文要围绕“知所先后”立意,可以结合现实讨论做人做事何者为先,何者为后,做人做事要区分轻重缓急、本末次序等,但不能抛开“先后”讨论轻重缓急或本末有次。要体现先后的区别和关系,不能只谈“先”或只谈“后”。同时,要能够联系当下来谈。以下情况视为基本符合题意,在四类及以下打分:

1.用“轻重缓急”“本末主次”代替“先”“后”,没有出现关键词或仅在开头或结尾出现关键词;

2.只谈“先”或只谈“后”

【立意与标题参考】立意一:知所先后,成就人生智慧

标题参考:《明辨先后,智慧人生》

论点与论据

分论点一:知所先后有助于个人决策的正确性

论据1:在商业决策中,企业家能够知所先后,优先考虑市场需求和消费者利益,从而制定出成功的商业策略,如某知名电商平台通过精准把握市场趋势,优先发展核心业务,实现了快速扩张。

论据2:在个人职业规划中,明确先后次序可以帮助我们更好地规划职业发展路径,如一位年轻医生在实习期间就明确了自己的职业目标,优先积累临床经验和提升专业技能,最终成功晋升为主任医师。

分论点二:知所先后有助于提升个人品质

论据1:在人际交往中,知所先后的人能够尊重他人、关心他人,先考虑他人的感受和需要,从而赢得他人的尊重和信任,如一位优秀的领导者总是能够倾听员工的意见和建议,优先解决员工的问题,从而营造出和谐的工作氛围。

论据2:在日常生活中,知所先后的人能够自律自强,先做好自己分内的事,再去帮助他人,这种品质能够使他们在面对困难和挑战时更加坚定和自信。

分论点三:知所先后是实现人生价值的关键

论据1:在追求人生目标的过程中,知所先后的人能够明确自己的目标和方向,先做好基础工作和必要准备,再去追求更高的成就,如一位科学家在科研道路上始终坚持知所先后,先深入研究基础理论,再进行创新实验,最终取得了重大突破。

论据2:在社会贡献方面,知所先后的人能够优先关注社会问题和公共利益,通过自己的努力为社会做出贡献,如一位环保志愿者始终坚持知所先后,先了解环保知识和现状,再积极参与环保活动,为保护环境做出了贡献。

立意二:知所先后,引领社会和谐发展

标题参考:《明辨先后,共筑和谐》

论点与论据

分论点一:知所先后有助于社会公平正义的实现

论据1:在法律领域,知所先后体现在司法公正上,法官在审理案件时能够明辨是非、分清轻重缓急,优先保护弱势群体的权益,维护社会公平正义。

论据2:在社会治理中,政府能够知所先后,优先解决民生问题和社会矛盾,推动社会和谐发展,如政府加大教育、医疗等领域的投入,提高人民生活水平。

分论点二:知所先后有助于推动社会创新与发展

论据1:在科技创新领域,企业和科研机构能够知所先后,优先投入核心技术和关键领域的研究与开发,推动科技进步和产业升级。

论据2:在文化传承与创新方面,社会能够知所先后,优先保护传统文化遗产,同时推动文化创新与发展,实现文化的繁荣与进步。

分论点三:知所先后是构建人类命运共同体的关键

论据1:在国际合作中,各国能够知所先后,优先解决全球性问题和挑战,共同推动人类社会的发展与进步。

论据2:在跨文化交流中,人们能够知所先后,尊重并学习不同文化的优点,促进文化多样性和相互理解,为构建人类命运共同体贡献力量。

这些立意和标题旨在从不同角度深入探讨“知所先后”的深刻内涵和现实意义,希望能够帮助你更好地理解和把握这一命题,写出有深度、有广度的文章。

【范文】

明辨先后,共筑和谐

《大学之道》云:“知所先后,则近道矣。”在漫长的人类社会发展进程中,这一古老智慧如同璀璨星辰,引领着我们在纷繁复杂的世界中,找到前行的方向,共筑和谐的社会大厦。

知所先后,有助于社会公平正义的实现。在法律领域,这一智慧体现得尤为深刻。法官在审理案件时,若能明辨是非、分清轻重缓急,便能优先保护弱势群体的权益,维护社会公平正义。正如古人所言:“法者,定分止争也。”当法律成为维护公平正义的利器,社会便能在和谐的氛围中稳步前行。在社会治理层面,政府同样需要知所先后。面对诸多民生问题和社会矛盾,政府应优先解决那些关系群众切身利益、影响社会稳定的重大问题。比如,加大教育、医疗等领域的投入,提高人民生活水平,让群众在发展中获得更多实惠。这样的治理理念,不仅有助于缓解社会矛盾,更能促进社会和谐稳定。

知所先后,亦有助于推动社会创新与发展。在科技创新领域,企业和科研机构若能优先投入核心技术和关键领域的研究与开发,便能推动科技进步和产业升级。正如一位著名科学家所言:“创新是引领发展的第一动力。”当我们把创新的目光投向那些关乎国家未来、民族命运的关键领域,便能激发出无穷的创新活力,推动社会不断向前发展。在文化传承与创新方面,知所先后同样具有重要意义。面对全球化的冲击和多元文化的交融,我们应优先保护传统文化遗产,同时推动文化创新与发展。这样既能保持文化的根脉和特色,又能让文化在交流中焕发出新的生机与活力。

知所先后,更是构建人类命运共同体的关键。在全球化日益深入的今天,各国之间的联系和依存日益紧密。面对全球性问题和挑战,各国应知所先后,优先解决那些关乎人类共同利益的问题。比如,共同应对气候变化、推动可持续发展等。只有当我们携手共进、同舟共济,才能共同推动人类社会的发展与进步。

在跨文化交流中,知所先后同样重要。我们应尊重并学习不同文化的优点,促进文化多样性和相互理解。这样不仅能增进各国人民之间的友谊和互信,更能为构建人类命运共同体贡献力量。

明辨先后,共筑和谐。在追求社会和谐发展的道路上,我们需要不断汲取古人的智慧,结合现代社会的实际,不断探索和实践。只有这样,我们才能在纷繁复杂的世界中找到前行的方向,共同创造出一个更加美好的未来。

让我们携手共进,以知所先后的智慧为指引,共同书写人类社会和谐发展的新篇章。

【素材积累】事例

诸葛亮辅佐刘备:三国时期,诸葛亮在辅佐刘备时,始终坚持“知所先后”的原则。他优先制定了联吴抗曹的战略,确保刘备在动荡的时局中站稳脚跟;同时,他也注重民生,推行农耕政策,使百姓安居乐业。这种先国家后个人的做法,正是“知所先后”的体现。

华为的研发策略:华为在研发新技术时,始终坚持“知所先后”的策略。它优先投入资源研发核心技术,如5G技术、芯片设计等,确保在关键技术上保持领先;同时,也注重技术应用的拓展,将先进的技术应用到实际产品中,满足市场需求。这种先研发后应用的做法,使得华为在竞争激烈的科技行业中脱颖而出。

名言警句

1、“不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。”——陈澹然《寤言二迁都建藩议》

这句话提醒我们,在做事时要考虑长远和全局,不能只看眼前和局部,这也是“知所先后”的一种体现。

3、“古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。”——苏轼《晁错论》

这句话告诉我们,成就大事的人不仅需要才华,更需要有明确的志向和坚定的决心,知道什么应该先做,什么应该后做。

4、“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”——范仲淹《岳阳楼记》

这句话体现了一种以天下为己任的精神,也是“知所先后”的一种表现。它告诉我们要把国家和人民的利益放在首位,个人的利益放在次要位置。

5、“人生在勤,不索何获。”——张衡《应闲》

这句话告诉我们,勤奋是人生的重要品质之一。在追求个人目标时,我们应该知道勤奋努力是先决条件,只有付出了足够的努力,才能获得相应的收获。这也是“知所先后”在个人成长方面的体现。

复习重点:

1.掌握重点文言词语(通假字、古今异义、一词多义、词类活用等)、文言句式。

2.理解文章表达的思想及现实意义

【《大学之道》《人皆有不忍人之心》相关成语】

1.止于至善:处于最完美的境界。

2.格物致知:推究事物的原理,从而获得知识。

3.正心诚意:原是儒家提倡的一种修养方法,现也泛指心地端正诚恳。

4.齐家治国:整治家庭和治理国家。

5.舍本逐末:舍:放弃。本:根本的,主要的。逐:追求。末:枝节的,次要的。原指弃农而事工商。后泛指放弃根本、主要的部分,而追求次要的、枝节的。比喻做事情不抓根本,而在枝节上下功夫。也作“舍本事末”、“弃本逐末”。

6.内圣外王:古代修身为政的最高理想。谓内备圣人之至德,施之于外,则为王者之政。

7.恻隐之心:指见人遭遇不幸所引起的同情怜悯之心。

8.反求诸己:指反省自己的过失,加以改正,而不责怪别人。

9.钓名要誉:指用某种不正当的手段捞取名誉。

10.邻里乡党:泛称一乡的人。

11.随声是非:别人说是﹐自己也说是﹔别人说不是﹐自己也说不是。谓毫无主见﹐一味盲从。

12.九州四海:犹言天下。泛指全中国。

一、课文再读 挖空落实

请解释加点词语的含义或用法,并补写横线上相关的词句。

大学之道[____________],在明[____________]明[____________]德,在亲[____________]民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安[____________]而后能虑,虑[____________]而后能得[____________]。物有本[________]末[__________],事有终始[__________],知所先后,则近道矣。

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐[________]其家。________,先修其身。__________,先正其心。__________,先诚其意。__________,先致其知[____________]。致知在格物[________________]。物格而后知至,知至而后意诚,________,心正而后身修,________,家齐而后国治,________。自天子以至于庶人[__________],壹是[____________]皆以修身为本。

二、归纳整理 夯实考点

(一)古今异义

致知在格物

古义:______________________________________________________________

今义:规格,格式。

(二)一词多义

1.本

①壹是皆以修身为本________________

②此之谓失其本心________________

③抑本其成败之迹________________

④凡植木之性,其本欲舒________________

⑤若止印三二本________________

2.诚

①欲正其心者,先诚其意________________

②战败而亡,诚不得已________________

③帝感其诚________________

④诚能见可欲,则思知足以自戒________________

3.则

①知所先后,则近道矣________________

②年十岁则诵古文________________

③此则岳阳楼之大观也________________

④于其身也,则耻师焉________________

(三)词类活用

1.欲治其国者,先齐其家________________

2.欲正其心者,先诚其意________________

3.在明明德________________

(四)文言句式

古之欲明明德于天下者。________________

(五)名句填空

1.《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:“____________________,____________________,____________________,____________________。”

2.《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:“__________________,__________________。”

3.《大学之道》中点明获得知识的途径的句子是:“____________________。”

4.《大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是:“________________,__________________,__________________。”

【写作素材】正心诚意,格物致知

我有一壶酒,足以慰风尘,尽倾江海里,赠饮天下人。吾辈青年应当格物致知,修身养性,有益于国,共圆大同!研制青蒿素救治疟疾患者的屠呦呦,钻研杂交水稻解决广大群众粮食问题的袁隆平,将生命献给高原的钟扬,在平凡岗位上作贡献的张秉贵……他们的一生其实都在各自的领域付出、进取着,这其实就是“正心诚意、格物致知”;他们这样做的目的,并非局限于个人的得失,而是放眼于社会、国家,这就是他们的“修齐治平”。

“修身治国平天下”在经济不断发展完善的今天,依然有着非常重要的现实意义。现在有一些年轻人表现出极端的现实主义倾向,贪图安逸,缺少为人民服务、为祖国腾飞而奋斗的胸襟和眼界。甚至有些年轻人社会公德观念淡薄,出现了心理扭曲现象。重提此观念,不仅可以让人们坚守道德底线,摆脱狭隘的功利化倾向,实现人际和谐,而且有利于建设和谐社会,培养审视现实的目光,达到物我合一、厚德载物。

《人皆有不忍人之心》复习案/导学案

复习重点:

1.掌握重点文言词语(通假字、古今异义、一词多义、词类活用等)、文言句式。

2.理解文章表达的思想及现实意义

一、课文再读 挖空落实

请解释加点词语的含义或用法,并补写横线上相关的词句。

孟子曰:“人皆有不忍人[__________]之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以[____________]不忍人之心行[____________]不忍人之政,________________。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍[____________]见孺子[____________]将入于井,皆有怵惕[____________]恻隐[____________]之心;非所以内交[____________]于孺子之父母也,非所以要誉[______________]于乡党[______________]朋友也,非恶其声而然也。由是观之,________________,非人也;__________________,非人也;无辞让[____________]之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端[____________]也;羞恶[____________]之心,义之端也;辞让[____________]之心,礼之端[____________]也;是非之心,智之端也。人之有是四端[__________]也,犹其有四体[________]也。有是四端而自谓不能者,自贼[________]者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我[________]者,知皆扩而充之矣,若火之始然[____________],泉之始达[____________]。苟[____________]能充[____________]之,足以[____________]保[____________]四海;苟不充之,不足以事[____________]父母。”

二、归纳整理 夯实考点

(一)通假字

1.非所以内交于孺子之父母也 ____同____,____________

2.若火之始然 ____同____,____________

(二)古今异义

1.有是四端而自谓不能者,自贼者也

古义:_____________________ 今义:偷东西的人。

2.苟能充之,足以保四海

古义:_____________________ 今义:保护,保卫。

3.苟不充之,不足以事父母

古义:_______________________今义:事情。

(三)一词多义

1.乍

①今人乍见孺子将入于井________________

②乍暖还寒时候,最难将息________________

2.要

①非所以要誉于乡党朋友也________________

②良因要项伯见沛公________________

③要留清白在人间________________

④北收要害之郡________________

3.端

①恻隐之心,仁之端也________________

②东坡右手执卷端________________

③席不端弗坐________________

④祸集非无端________________

4.苟

①苟能充之,足以保四海________________

②苟全性命于乱世________________

③一丝不苟________________

5.是

①无是非之心,非人也________________

②人之有是四端也,犹其有四体也________________

③是己而非人,俗之同病________________

④汝是大家子,仕宦于台阁________________

⑤唯利是图________________

(四)文言句式

1.有是四端而自谓不能者,自贼者也。____________

2.非所以内交于孺子之父母也。________________

3.非所以要誉于乡党朋友也。________________

(五)名句默写

1.________________,仁之端也;________________,义之端也。

2.________________,礼之端也;________________,智之端也。

《大学之道》导学案/复习案参考答案

一、课文再读 挖空落实

道(宗旨) 明(动词,彰明) 明(美好的) 亲(亲近爱抚) 安(性情安和) 虑(思虑精详) 得(处事合宜) 本(根本) 末(枝节) 终始(结束开始) 齐(使……有序) 欲齐其家者 欲修其身者 欲正其心者 欲诚其意者 致其知(获得知识) 格物(推究事物的原理) 意诚而后心正 身修而后家齐 国治而后天下平 庶人(平民百姓) 壹是(一概,一律)

二、归纳整理 夯实考点

(一)推究

(二)1.①根本 ②本来的,原来的 ③推究,考察 ④根 ⑤书册的计量单位

2.①使……诚实 ②实在,的确 ③真心,诚心 ④果真,如果

3.①连词,那么 ②连词,就,便 ③副词,就是 ④连词,却

(三)1.使……整齐 2.正,使……端正;诚,使……诚实

3.使……彰明

(四)状语后置句

(五)1.大学之道 在明明德 在亲民 在止于至善

2.自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

3.致知在格物

4.身修而后家齐 家齐而后国治 国治而后天下平

《人皆有不忍人之心》导学案/复习案参考答案

一、课文再读 挖空落实

忍人(狠心对待别人) 以(用) 行(施行) 治天下可运之掌上 乍(突然、忽然) 孺子(小孩) 怵惕(惊骇,恐惧) 恻隐(哀痛,怜悯别人的不幸) 内交(结交,“内”同“纳”) 要誉(博取名誉。“要”同“邀”,求取) 乡党(同乡) 无恻隐之心 无羞恶之心 辞让(谦逊推让) 端(开端,起源,源头) 羞恶(羞耻,憎恶)

辞让(推让,谦让) 端(萌芽,发端) 四端(四种德行) 四体(四肢) 贼(伤害) 我(同“己”) 然(同“燃”) 达(流通,指泉水涌出) 苟(如果) 充(扩充) 以(来) 保(安定) 事(侍奉)

二、归纳整理 夯实考点

(一)1.内 纳 2.然 燃 燃烧

(二)1.伤害。2.安定。3.侍奉。

(三)1.①突然 ②刚,初 2.①读yāo,求取 ②邀,邀请 ③希望 ④重要,险要 3.①萌芽,发端 ②边际、末端 ③端正 ④征兆,迹象 4.①如果 ②苟且 ③随便,轻率

5.①正确 ②此,这 ③赞同,认为正确 ④表判断,是 ⑤助词,宾语前置的标志

(四)1.判断句 2.状语后置句 3.状语后置句

(五)1.恻隐之心 羞恶之心2.辞让之心 是非之心

【真题呈现】四、作文(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

“知所先后”出自《大学之道》,可理解为做人做事知道什么为先,什么为后。这句话虽然产生于两千多年前,但至今仍然闪耀着智慧的光辉,给我们以启迪。

【材料解析】本次作文材料出自选择性必修上册第二单元《大学之道》。材料两句话分为两个层次:第一句话阐释“知所先后”的含义,即做人做事知道什么为先,什么为后。比如,做人要以德为先,以才为后:以国家利益为先,以个人利益为后;做事以本为先,以末为后;以重为先,以轻为后等。做人做事的先后选择,体现了价值取向和修养智慧。第二句话点明这句产生于两千多年前的话在今天仍有价值和意义,“给我们以启迪”意味着考生要结合当下,思考这句话在今天的意义价值,或对青年一代的启发和影响。

【审题指导】“知所先后”这一命题源自《大学之道》,其核心在于强调在做人做事的过程中,要明辨是非,分清轻重缓急,知道哪些事情应该优先处理,哪些事情可以稍后考虑。这一命题不仅适用于个人层面的修身齐家,也适用于社会层面的治国平天下。在审题时,我们需要从多个维度去理解和把握这一命题的深刻内涵。

首先,要理解“知所先后”的内涵。它不仅仅是一种时间上的先后顺序,更是一种价值判断和行为准则。在纷繁复杂的现实生活中,我们需要具备辨别是非、明辨轻重的能力,才能做出正确的决策和行动。

其次,要关注“知所先后”的时代价值。虽然这一命题产生于两千多年前,但其蕴含的智慧仍然具有现实意义。在当今社会,信息爆炸、节奏加快,我们更需要保持清醒的头脑,明确自己的目标和方向,做到有所为有所不为。

最后,要思考如何在实际生活中践行“知所先后”。这需要我们结合个人经历和社会现象,分析如何在不同情境下做到明辨是非、分清轻重缓急,并给出具体的行动建议。

【立意参考】知轻重缓急,能先后有序 重先轻后,方能进退有据

本末有次,先后有序

作文要围绕“知所先后”立意,可以结合现实讨论做人做事何者为先,何者为后,做人做事要区分轻重缓急、本末次序等,但不能抛开“先后”讨论轻重缓急或本末有次。要体现先后的区别和关系,不能只谈“先”或只谈“后”。同时,要能够联系当下来谈。以下情况视为基本符合题意,在四类及以下打分:

1.用“轻重缓急”“本末主次”代替“先”“后”,没有出现关键词或仅在开头或结尾出现关键词;

2.只谈“先”或只谈“后”

【立意与标题参考】立意一:知所先后,成就人生智慧

标题参考:《明辨先后,智慧人生》

论点与论据

分论点一:知所先后有助于个人决策的正确性

论据1:在商业决策中,企业家能够知所先后,优先考虑市场需求和消费者利益,从而制定出成功的商业策略,如某知名电商平台通过精准把握市场趋势,优先发展核心业务,实现了快速扩张。

论据2:在个人职业规划中,明确先后次序可以帮助我们更好地规划职业发展路径,如一位年轻医生在实习期间就明确了自己的职业目标,优先积累临床经验和提升专业技能,最终成功晋升为主任医师。

分论点二:知所先后有助于提升个人品质

论据1:在人际交往中,知所先后的人能够尊重他人、关心他人,先考虑他人的感受和需要,从而赢得他人的尊重和信任,如一位优秀的领导者总是能够倾听员工的意见和建议,优先解决员工的问题,从而营造出和谐的工作氛围。

论据2:在日常生活中,知所先后的人能够自律自强,先做好自己分内的事,再去帮助他人,这种品质能够使他们在面对困难和挑战时更加坚定和自信。

分论点三:知所先后是实现人生价值的关键

论据1:在追求人生目标的过程中,知所先后的人能够明确自己的目标和方向,先做好基础工作和必要准备,再去追求更高的成就,如一位科学家在科研道路上始终坚持知所先后,先深入研究基础理论,再进行创新实验,最终取得了重大突破。

论据2:在社会贡献方面,知所先后的人能够优先关注社会问题和公共利益,通过自己的努力为社会做出贡献,如一位环保志愿者始终坚持知所先后,先了解环保知识和现状,再积极参与环保活动,为保护环境做出了贡献。

立意二:知所先后,引领社会和谐发展

标题参考:《明辨先后,共筑和谐》

论点与论据

分论点一:知所先后有助于社会公平正义的实现

论据1:在法律领域,知所先后体现在司法公正上,法官在审理案件时能够明辨是非、分清轻重缓急,优先保护弱势群体的权益,维护社会公平正义。

论据2:在社会治理中,政府能够知所先后,优先解决民生问题和社会矛盾,推动社会和谐发展,如政府加大教育、医疗等领域的投入,提高人民生活水平。

分论点二:知所先后有助于推动社会创新与发展

论据1:在科技创新领域,企业和科研机构能够知所先后,优先投入核心技术和关键领域的研究与开发,推动科技进步和产业升级。

论据2:在文化传承与创新方面,社会能够知所先后,优先保护传统文化遗产,同时推动文化创新与发展,实现文化的繁荣与进步。

分论点三:知所先后是构建人类命运共同体的关键

论据1:在国际合作中,各国能够知所先后,优先解决全球性问题和挑战,共同推动人类社会的发展与进步。

论据2:在跨文化交流中,人们能够知所先后,尊重并学习不同文化的优点,促进文化多样性和相互理解,为构建人类命运共同体贡献力量。

这些立意和标题旨在从不同角度深入探讨“知所先后”的深刻内涵和现实意义,希望能够帮助你更好地理解和把握这一命题,写出有深度、有广度的文章。

【范文】

明辨先后,共筑和谐

《大学之道》云:“知所先后,则近道矣。”在漫长的人类社会发展进程中,这一古老智慧如同璀璨星辰,引领着我们在纷繁复杂的世界中,找到前行的方向,共筑和谐的社会大厦。

知所先后,有助于社会公平正义的实现。在法律领域,这一智慧体现得尤为深刻。法官在审理案件时,若能明辨是非、分清轻重缓急,便能优先保护弱势群体的权益,维护社会公平正义。正如古人所言:“法者,定分止争也。”当法律成为维护公平正义的利器,社会便能在和谐的氛围中稳步前行。在社会治理层面,政府同样需要知所先后。面对诸多民生问题和社会矛盾,政府应优先解决那些关系群众切身利益、影响社会稳定的重大问题。比如,加大教育、医疗等领域的投入,提高人民生活水平,让群众在发展中获得更多实惠。这样的治理理念,不仅有助于缓解社会矛盾,更能促进社会和谐稳定。

知所先后,亦有助于推动社会创新与发展。在科技创新领域,企业和科研机构若能优先投入核心技术和关键领域的研究与开发,便能推动科技进步和产业升级。正如一位著名科学家所言:“创新是引领发展的第一动力。”当我们把创新的目光投向那些关乎国家未来、民族命运的关键领域,便能激发出无穷的创新活力,推动社会不断向前发展。在文化传承与创新方面,知所先后同样具有重要意义。面对全球化的冲击和多元文化的交融,我们应优先保护传统文化遗产,同时推动文化创新与发展。这样既能保持文化的根脉和特色,又能让文化在交流中焕发出新的生机与活力。

知所先后,更是构建人类命运共同体的关键。在全球化日益深入的今天,各国之间的联系和依存日益紧密。面对全球性问题和挑战,各国应知所先后,优先解决那些关乎人类共同利益的问题。比如,共同应对气候变化、推动可持续发展等。只有当我们携手共进、同舟共济,才能共同推动人类社会的发展与进步。

在跨文化交流中,知所先后同样重要。我们应尊重并学习不同文化的优点,促进文化多样性和相互理解。这样不仅能增进各国人民之间的友谊和互信,更能为构建人类命运共同体贡献力量。

明辨先后,共筑和谐。在追求社会和谐发展的道路上,我们需要不断汲取古人的智慧,结合现代社会的实际,不断探索和实践。只有这样,我们才能在纷繁复杂的世界中找到前行的方向,共同创造出一个更加美好的未来。

让我们携手共进,以知所先后的智慧为指引,共同书写人类社会和谐发展的新篇章。

【素材积累】事例

诸葛亮辅佐刘备:三国时期,诸葛亮在辅佐刘备时,始终坚持“知所先后”的原则。他优先制定了联吴抗曹的战略,确保刘备在动荡的时局中站稳脚跟;同时,他也注重民生,推行农耕政策,使百姓安居乐业。这种先国家后个人的做法,正是“知所先后”的体现。

华为的研发策略:华为在研发新技术时,始终坚持“知所先后”的策略。它优先投入资源研发核心技术,如5G技术、芯片设计等,确保在关键技术上保持领先;同时,也注重技术应用的拓展,将先进的技术应用到实际产品中,满足市场需求。这种先研发后应用的做法,使得华为在竞争激烈的科技行业中脱颖而出。

名言警句

1、“不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。”——陈澹然《寤言二迁都建藩议》

这句话提醒我们,在做事时要考虑长远和全局,不能只看眼前和局部,这也是“知所先后”的一种体现。

3、“古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。”——苏轼《晁错论》

这句话告诉我们,成就大事的人不仅需要才华,更需要有明确的志向和坚定的决心,知道什么应该先做,什么应该后做。

4、“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”——范仲淹《岳阳楼记》

这句话体现了一种以天下为己任的精神,也是“知所先后”的一种表现。它告诉我们要把国家和人民的利益放在首位,个人的利益放在次要位置。

5、“人生在勤,不索何获。”——张衡《应闲》

这句话告诉我们,勤奋是人生的重要品质之一。在追求个人目标时,我们应该知道勤奋努力是先决条件,只有付出了足够的努力,才能获得相应的收获。这也是“知所先后”在个人成长方面的体现。