山东省枣庄市峄城区底阁中学2024--2025学年七年级上册历史第一次月考试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省枣庄市峄城区底阁中学2024--2025学年七年级上册历史第一次月考试卷(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-01 05:46:52 | ||

图片预览

文档简介

2024年七年级上册历史第一次月考试卷及答案

一、选择题:共14小题,每小题2分,每题只有一项符合题目。

1.2022年在湖北发现的生活在距今约80-110万年的郧县人3号头骨,是直立人在中国乃至东亚地区起源与发展的重要证据。这一发现( )

A.是我国已确认的最早古人类化石 B.实证中华大地百万年人类演化史

C.反映了古人类已能制作打制石器 D.呈现了中国原始农业的发展水平

2.北京人是世界上最重要的原始人类之一。北京人遗址中发现有灰烬、烧石和烧骨等。由此可以推断,北京人( )

A.掌握了人工栽培水稻技术 B.已经学会使用火C.具有最早的天文历法知识 D.会制作各类工具

3.2024年3月,湖北荆门屈家岭遗址入选“2023年度全国十大考古新发现”。考古发现该地区农业经济模式以水稻种植为主,兼以粟作为辅。由此可知( )

A.原始农业兴起 B.南稻北粟格局形成 C.早期国家出现 D.中华文明多元一体

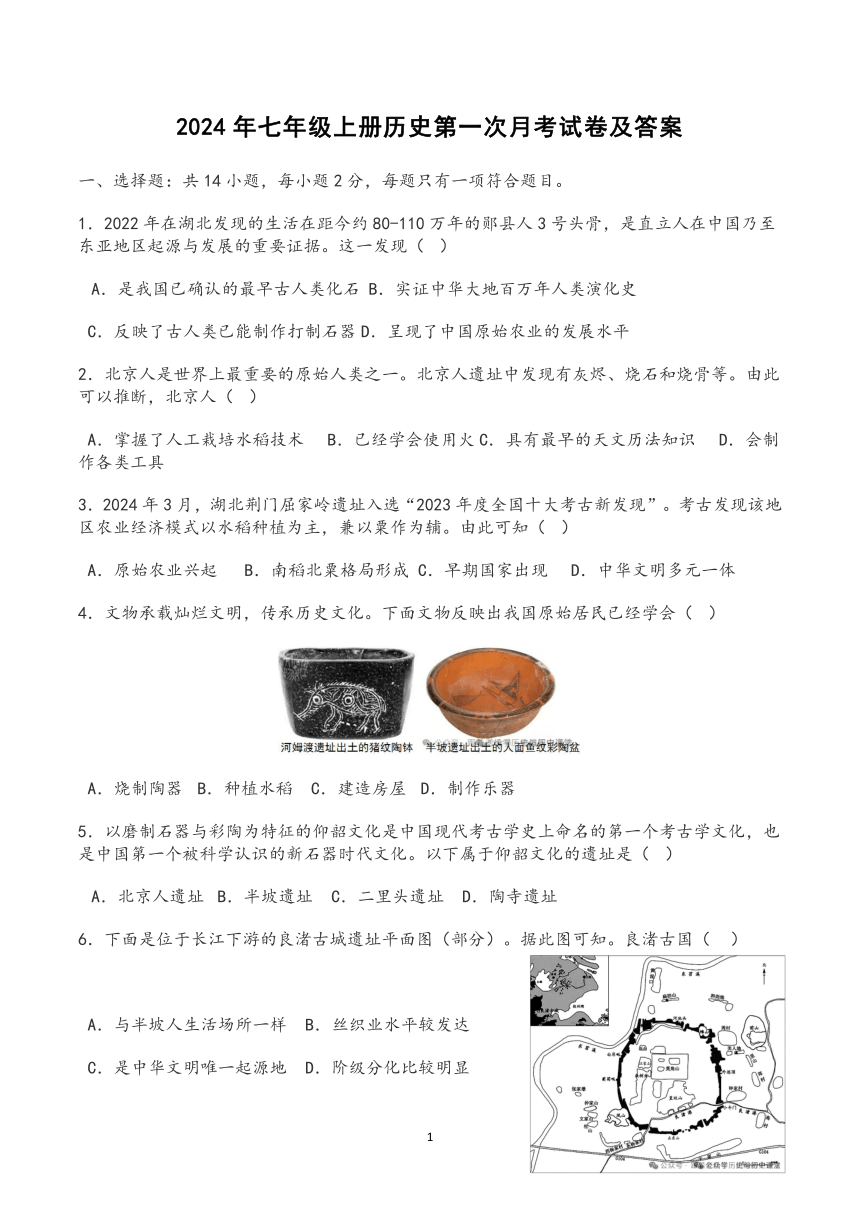

4.文物承载灿烂文明,传承历史文化。下面文物反映出我国原始居民已经学会( )

A.烧制陶器 B.种植水稻 C.建造房屋 D.制作乐器

5.以磨制石器与彩陶为特征的仰韶文化是中国现代考古学史上命名的第一个考古学文化,也是中国第一个被科学认识的新石器时代文化。以下属于仰韶文化的遗址是( )

A.北京人遗址 B.半坡遗址 C.二里头遗址 D.陶寺遗址

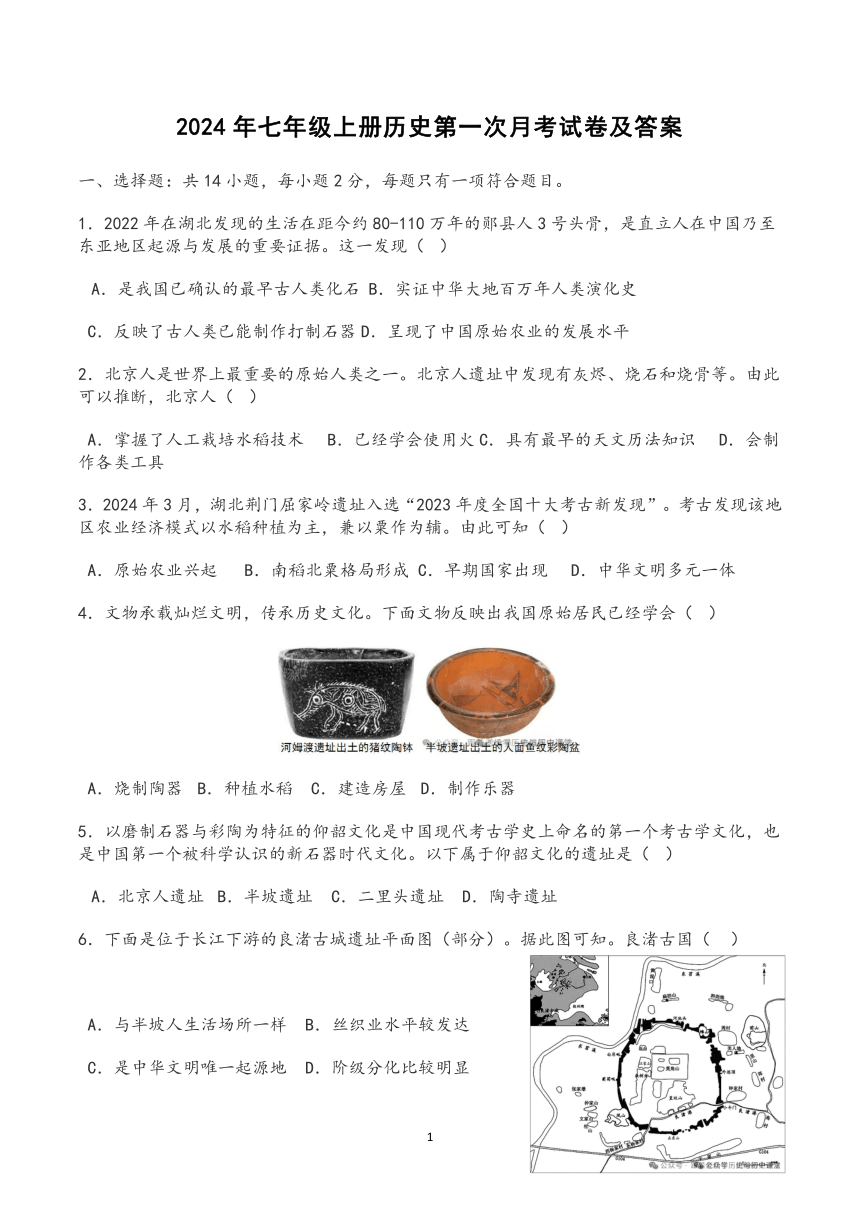

6.下面是位于长江下游的良渚古城遗址平面图(部分)。据此图可知。良渚古国( )

A.与半坡人生活场所一样 B.丝织业水平较发达

C.是中华文明唯一起源地 D.阶级分化比较明显

7.2024年6月2日,炎帝诞辰纪念日,在湖北随州举行了“炎帝神农大典”。追溯历史,与炎帝并称为中华民族人文初祖的是( )

A.黄帝 B.嫘祖 C.大禹 D.秦始皇

8.制作年代标尺是历史学习的有效方法之一。下面是一位同学在复习中国古代某一历史时期的内容时制作的年代标尺,其中①③处对应的历史事件是( )

A.禹建立夏、武王伐纣 B.商汤灭夏、武王伐纣 C.盘庚迁殷、平王迁都 D.商汤灭夏、西周灭亡

9.大盂鼎是西周早期青铜礼器中的重器。鼎内有铭文291字,其中记录了康王命盂帮助他掌管军事和统治人民,并且赏赐给盂礼服、酒、车马、仪仗和奴隶等,叮嘱盂要恭敬办政,莫违王命。这件文物可以用来研究( )

A.阶级的产生和分化 B.分封制维护周朝统治 C.世袭制代替禅让制 D.王室衰微与诸侯争霸

10.东周时期,周桓王因不满郑国不来朝觐,率军征讨,结果战败而归。这一事件反映出当时( )

A.周王室权力衰微 B.郑国国君成为霸主 C.周桓王霸道好战 D.君主专制受到冲击

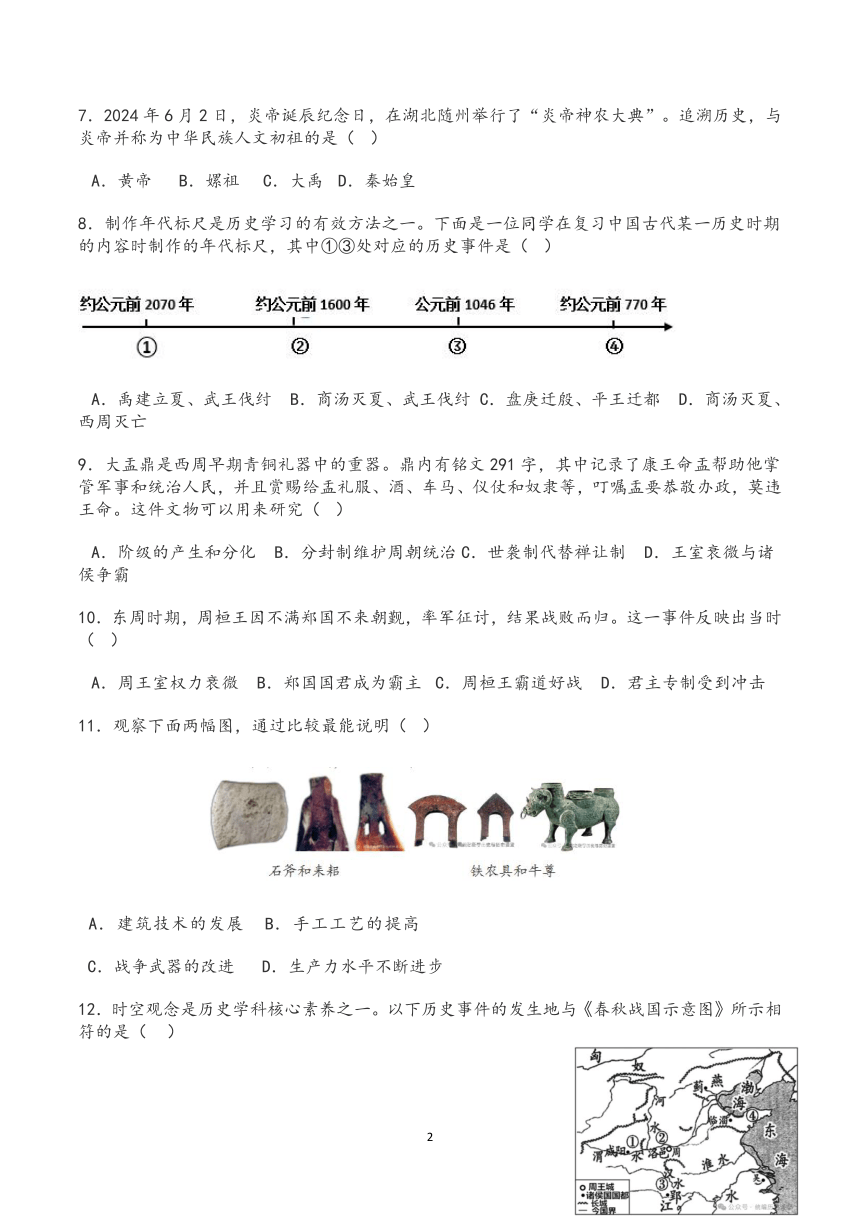

11.观察下面两幅图,通过比较最能说明( )

A.建筑技术的发展 B.手工工艺的提高

C.战争武器的改进 D.生产力水平不断进步

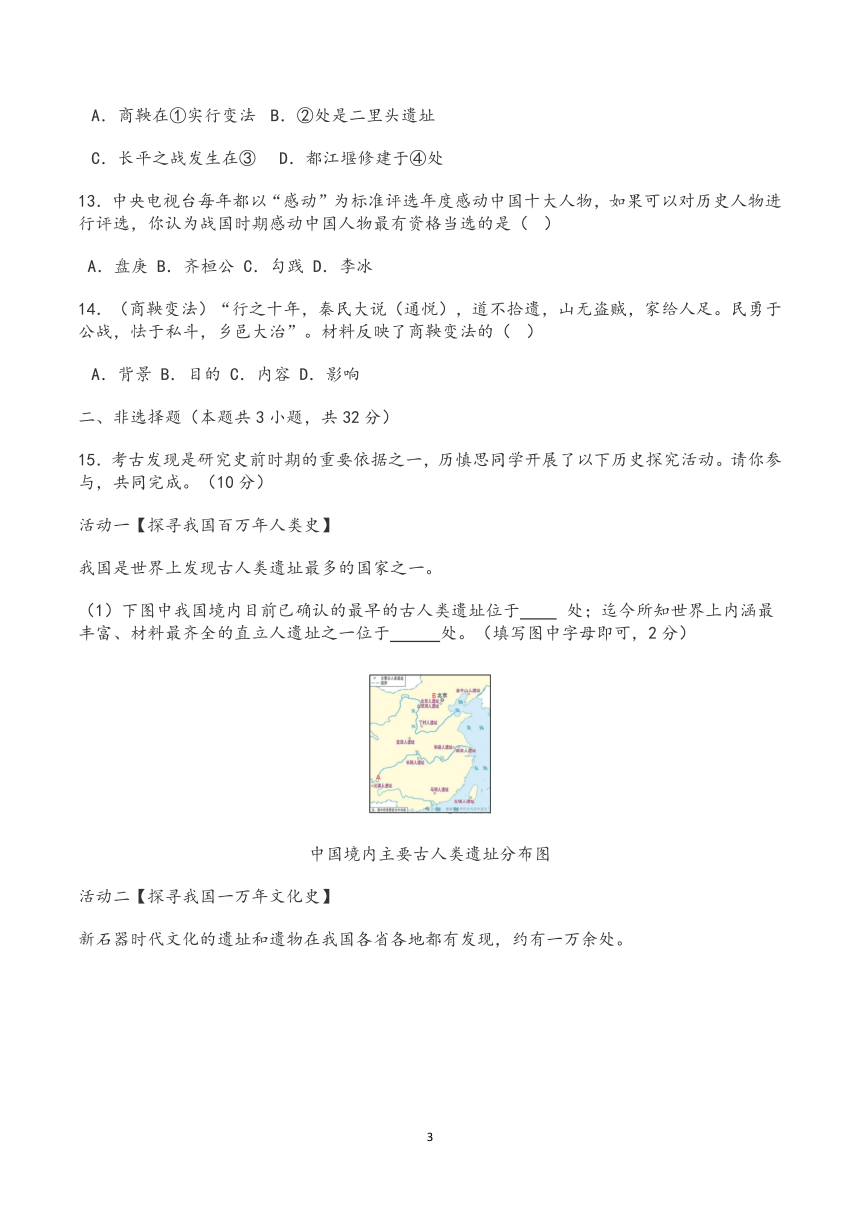

12.时空观念是历史学科核心素养之一。以下历史事件的发生地与《春秋战国示意图》所示相符的是( )

A.商鞅在①实行变法 B.②处是二里头遗址

C.长平之战发生在③ D.都江堰修建于④处

13.中央电视台每年都以“感动”为标准评选年度感动中国十大人物,如果可以对历史人物进行评选,你认为战国时期感动中国人物最有资格当选的是( )

A.盘庚 B.齐桓公 C.勾践 D.李冰

14.(商鞅变法)“行之十年,秦民大说(通悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”。材料反映了商鞅变法的( )

A.背景 B.目的 C.内容 D.影响

二、非选择题(本题共3小题,共32分)

15.考古发现是研究史前时期的重要依据之一,历慎思同学开展了以下历史探究活动。请你参与,共同完成。(10分)

活动一【探寻我国百万年人类史】

我国是世界上发现古人类遗址最多的国家之一。

(1)下图中我国境内目前已确认的最早的古人类遗址位于 处;迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一位于 处。(填写图中字母即可,2分)

中国境内主要古人类遗址分布图

活动二【探寻我国一万年文化史】

新石器时代文化的遗址和遗物在我国各省各地都有发现,约有一万余处。

(2)将活动二中图1、图2、图3的考古发现与推论进行连线。(3分)

考古发现 推论

图① 推论1:出现了制陶业,改变了先民们的生活方式;先民们已经有了朴素的审美观念等

图② 推论2:先民们已经过上了定居生活;不同的自然地理环境造成了建筑形式上的差异等

图③ 推论3:出现了人工栽培的农作物;原始农业出现等

活动三【探寻我国五千年文明史】

良渚古城遗址 陶寺都城遗址

良渚古城遗址位于浙江杭州,距今5300-4300年,由宫殿区、内城和外城组成。古城北面一个20余千米的外围水利系统,及同时期世界上规模最大的水利工程。城内外祭坛上权贵们的墓地里,随葬着数十件至数百件数量不等制作精美的玉礼器。 陶寺都城遗址位于山西襄汾、距今4300-4000年,遗址中有一个围墙环绕的宫城。城内有两处高等级墓地,大型墓葬中分布。大的墓葬往往随葬陶鼓、石磬、玉钺、龙盘等表明墓主人尊贵身份的礼器,城内还出土小件青铜器和带有刻画符号的陶壶。

(3)说出活动三中二处遗址的考古发现有哪些共同点,(2分)并概括这些考古发现的重要意义。(1分)

(4)综上所述,请你为历慎思同学的历史探究活动拟定一个主题。(2分)

16.人类采取多种方式适应自然、征服自然。阅读材料,回答问题。(12分)

材料一

材料二 通大川,决壅塞,凿龙门。疏三江五湖,注之东海,以利黔首。(译文:疏浚大河, 挖开被堵塞的地方,凿开龙门。治理疏通三江五湖,让其水流顺利注入东海,用这种方式使老百姓受益。)——《吕氏春秋·古乐》

材料三 战国时期,秦国李冰为根治岷江水患,发展川西农业,率蜀地人民选择高山与平原 的交接处,利用地势和河道,建造了都江堰。在途经灌县的岷江修鱼嘴,分为内、外江,调节两江水量,枯水季节将水调入内江,以利灌溉,涨水季节将水调往外江,保证灌县县城的安全。

——摘编自赵毅主编《中国古代史》

(1)材料一是我国原始居民适应自然、征服自然的结果。写出图一、图二房屋的名称,(2分)并说说这两种建筑样式不同的主要原因。(2分)

(2)根据材料二并结合所学知识,写出材料二记述的治水人物,(1分)并指出他的治水方法。(1分)

(3)根据材料三,指出李冰主持建造都江堰的目的,(2分)并联系所学知识概括其作用。(2分)

(4)综合上述材料,谈谈你对人与自然关系的认识。(2分)

17.阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料一 春秋战国时期,一些以铜乃至石、骨、蚌等原料所制的生产工具仍在农业生产领域中起着一定的作用,但是,以铁犁为代表的铁制农具已经逐步投入使用。铁农具利于大量荒地的开垦,便于深耕、松土、平田、除草和收割,从而大大提高了耕作效率。 ——改编自《历史研究》

(1)根据材料一,简述春秋战国时期农业生产的变化。(2分)结合所学知识,概述这一变化的意义。(2分)

材料二 战国时期兼并战争日益剧烈,各国为了富国强兵,纷纷开展政治经济、军事、社会制度改革。变法运动成为战国时期的一股潮流,各国通过变法,推动了社会转型。其中,秦国的商鞅变法效果最为显著。商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长,涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。——摘编自《中外历史纲要》

(2)根据材料二,概括商鞅变法的特点,(2分)并简析秦国进行变法的原因。(2分)

综合以上材料,概括影响古代社会经济发展的因素。(2分)

参考答案一、选择题:本题共14小题,每小题2分,共28分。BBAAB DAABA DADD

二、非选择题:本题共3小题,共32分。15.(10分)【答案】(1)A(1分) B(1分)(2)图一——推论③ 图二——推论② 图三——推论①(3)共同点:都出现了宫殿或宫城;都发现了墓葬;都发现了礼器等。(答出两点即可,2分)重要意义:距今约5000-4000年左右,我国长江流域、黄河流域都出现了早期国家。(1分)(4)主题:原始社会和中华文明的起源;中国境内早期人类与文明的起源;中华文明探源等。(言之有理即可,2分)16.(12分)【答案】(1)图一:半地穴式圆形房屋(或半地穴式)。(1分)图二:干栏式建筑。(1分)原因:不同的自然地理环境。(只要说出所处地理位置或所处自然环境不同即可,2分)(2)人物:大禹(或禹)。(1分)治水方法:采用疏导的方法,开凿河渠疏导洪水入海。(任意一点言之有理即可,1分)(3)目的:根治岷江水患,发展川西农业。(任意一点即可,1分)作用:发挥防洪、灌溉、水运等多方面的作用,使成都平原成为“天府之国”。(防洪、灌溉必须答出方可得分,水运、天府之国任一点即可得分,2分)(4)要注意保护自然环境,人与自然要和谐共生;人类在改造自然的同时要顺应自然、尊重自然;人与自然应该是相互依存、和谐的关系等。(言之有理即可,2分)17.(10分)【答案】(1)变化:铁制农具已经逐步投入使用。(2分)意义:提高了耕作效率,促进农业生产的发展,是春秋时期生产力水平提高的重要标志。(2分)(2)特点:博采众长,持续时间长、涉及面广、最为彻底;效果最显著。(2分)原因:想通过变法富国强兵,在兼并战争中取胜;变法顺应这一时期历史发展的潮流。(2分)(3)因素:生产工具的改进,统治者对统治政策的调整,社会环境的安定等。(2分)

一、选择题:共14小题,每小题2分,每题只有一项符合题目。

1.2022年在湖北发现的生活在距今约80-110万年的郧县人3号头骨,是直立人在中国乃至东亚地区起源与发展的重要证据。这一发现( )

A.是我国已确认的最早古人类化石 B.实证中华大地百万年人类演化史

C.反映了古人类已能制作打制石器 D.呈现了中国原始农业的发展水平

2.北京人是世界上最重要的原始人类之一。北京人遗址中发现有灰烬、烧石和烧骨等。由此可以推断,北京人( )

A.掌握了人工栽培水稻技术 B.已经学会使用火C.具有最早的天文历法知识 D.会制作各类工具

3.2024年3月,湖北荆门屈家岭遗址入选“2023年度全国十大考古新发现”。考古发现该地区农业经济模式以水稻种植为主,兼以粟作为辅。由此可知( )

A.原始农业兴起 B.南稻北粟格局形成 C.早期国家出现 D.中华文明多元一体

4.文物承载灿烂文明,传承历史文化。下面文物反映出我国原始居民已经学会( )

A.烧制陶器 B.种植水稻 C.建造房屋 D.制作乐器

5.以磨制石器与彩陶为特征的仰韶文化是中国现代考古学史上命名的第一个考古学文化,也是中国第一个被科学认识的新石器时代文化。以下属于仰韶文化的遗址是( )

A.北京人遗址 B.半坡遗址 C.二里头遗址 D.陶寺遗址

6.下面是位于长江下游的良渚古城遗址平面图(部分)。据此图可知。良渚古国( )

A.与半坡人生活场所一样 B.丝织业水平较发达

C.是中华文明唯一起源地 D.阶级分化比较明显

7.2024年6月2日,炎帝诞辰纪念日,在湖北随州举行了“炎帝神农大典”。追溯历史,与炎帝并称为中华民族人文初祖的是( )

A.黄帝 B.嫘祖 C.大禹 D.秦始皇

8.制作年代标尺是历史学习的有效方法之一。下面是一位同学在复习中国古代某一历史时期的内容时制作的年代标尺,其中①③处对应的历史事件是( )

A.禹建立夏、武王伐纣 B.商汤灭夏、武王伐纣 C.盘庚迁殷、平王迁都 D.商汤灭夏、西周灭亡

9.大盂鼎是西周早期青铜礼器中的重器。鼎内有铭文291字,其中记录了康王命盂帮助他掌管军事和统治人民,并且赏赐给盂礼服、酒、车马、仪仗和奴隶等,叮嘱盂要恭敬办政,莫违王命。这件文物可以用来研究( )

A.阶级的产生和分化 B.分封制维护周朝统治 C.世袭制代替禅让制 D.王室衰微与诸侯争霸

10.东周时期,周桓王因不满郑国不来朝觐,率军征讨,结果战败而归。这一事件反映出当时( )

A.周王室权力衰微 B.郑国国君成为霸主 C.周桓王霸道好战 D.君主专制受到冲击

11.观察下面两幅图,通过比较最能说明( )

A.建筑技术的发展 B.手工工艺的提高

C.战争武器的改进 D.生产力水平不断进步

12.时空观念是历史学科核心素养之一。以下历史事件的发生地与《春秋战国示意图》所示相符的是( )

A.商鞅在①实行变法 B.②处是二里头遗址

C.长平之战发生在③ D.都江堰修建于④处

13.中央电视台每年都以“感动”为标准评选年度感动中国十大人物,如果可以对历史人物进行评选,你认为战国时期感动中国人物最有资格当选的是( )

A.盘庚 B.齐桓公 C.勾践 D.李冰

14.(商鞅变法)“行之十年,秦民大说(通悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”。材料反映了商鞅变法的( )

A.背景 B.目的 C.内容 D.影响

二、非选择题(本题共3小题,共32分)

15.考古发现是研究史前时期的重要依据之一,历慎思同学开展了以下历史探究活动。请你参与,共同完成。(10分)

活动一【探寻我国百万年人类史】

我国是世界上发现古人类遗址最多的国家之一。

(1)下图中我国境内目前已确认的最早的古人类遗址位于 处;迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一位于 处。(填写图中字母即可,2分)

中国境内主要古人类遗址分布图

活动二【探寻我国一万年文化史】

新石器时代文化的遗址和遗物在我国各省各地都有发现,约有一万余处。

(2)将活动二中图1、图2、图3的考古发现与推论进行连线。(3分)

考古发现 推论

图① 推论1:出现了制陶业,改变了先民们的生活方式;先民们已经有了朴素的审美观念等

图② 推论2:先民们已经过上了定居生活;不同的自然地理环境造成了建筑形式上的差异等

图③ 推论3:出现了人工栽培的农作物;原始农业出现等

活动三【探寻我国五千年文明史】

良渚古城遗址 陶寺都城遗址

良渚古城遗址位于浙江杭州,距今5300-4300年,由宫殿区、内城和外城组成。古城北面一个20余千米的外围水利系统,及同时期世界上规模最大的水利工程。城内外祭坛上权贵们的墓地里,随葬着数十件至数百件数量不等制作精美的玉礼器。 陶寺都城遗址位于山西襄汾、距今4300-4000年,遗址中有一个围墙环绕的宫城。城内有两处高等级墓地,大型墓葬中分布。大的墓葬往往随葬陶鼓、石磬、玉钺、龙盘等表明墓主人尊贵身份的礼器,城内还出土小件青铜器和带有刻画符号的陶壶。

(3)说出活动三中二处遗址的考古发现有哪些共同点,(2分)并概括这些考古发现的重要意义。(1分)

(4)综上所述,请你为历慎思同学的历史探究活动拟定一个主题。(2分)

16.人类采取多种方式适应自然、征服自然。阅读材料,回答问题。(12分)

材料一

材料二 通大川,决壅塞,凿龙门。疏三江五湖,注之东海,以利黔首。(译文:疏浚大河, 挖开被堵塞的地方,凿开龙门。治理疏通三江五湖,让其水流顺利注入东海,用这种方式使老百姓受益。)——《吕氏春秋·古乐》

材料三 战国时期,秦国李冰为根治岷江水患,发展川西农业,率蜀地人民选择高山与平原 的交接处,利用地势和河道,建造了都江堰。在途经灌县的岷江修鱼嘴,分为内、外江,调节两江水量,枯水季节将水调入内江,以利灌溉,涨水季节将水调往外江,保证灌县县城的安全。

——摘编自赵毅主编《中国古代史》

(1)材料一是我国原始居民适应自然、征服自然的结果。写出图一、图二房屋的名称,(2分)并说说这两种建筑样式不同的主要原因。(2分)

(2)根据材料二并结合所学知识,写出材料二记述的治水人物,(1分)并指出他的治水方法。(1分)

(3)根据材料三,指出李冰主持建造都江堰的目的,(2分)并联系所学知识概括其作用。(2分)

(4)综合上述材料,谈谈你对人与自然关系的认识。(2分)

17.阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料一 春秋战国时期,一些以铜乃至石、骨、蚌等原料所制的生产工具仍在农业生产领域中起着一定的作用,但是,以铁犁为代表的铁制农具已经逐步投入使用。铁农具利于大量荒地的开垦,便于深耕、松土、平田、除草和收割,从而大大提高了耕作效率。 ——改编自《历史研究》

(1)根据材料一,简述春秋战国时期农业生产的变化。(2分)结合所学知识,概述这一变化的意义。(2分)

材料二 战国时期兼并战争日益剧烈,各国为了富国强兵,纷纷开展政治经济、军事、社会制度改革。变法运动成为战国时期的一股潮流,各国通过变法,推动了社会转型。其中,秦国的商鞅变法效果最为显著。商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长,涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。——摘编自《中外历史纲要》

(2)根据材料二,概括商鞅变法的特点,(2分)并简析秦国进行变法的原因。(2分)

综合以上材料,概括影响古代社会经济发展的因素。(2分)

参考答案一、选择题:本题共14小题,每小题2分,共28分。BBAAB DAABA DADD

二、非选择题:本题共3小题,共32分。15.(10分)【答案】(1)A(1分) B(1分)(2)图一——推论③ 图二——推论② 图三——推论①(3)共同点:都出现了宫殿或宫城;都发现了墓葬;都发现了礼器等。(答出两点即可,2分)重要意义:距今约5000-4000年左右,我国长江流域、黄河流域都出现了早期国家。(1分)(4)主题:原始社会和中华文明的起源;中国境内早期人类与文明的起源;中华文明探源等。(言之有理即可,2分)16.(12分)【答案】(1)图一:半地穴式圆形房屋(或半地穴式)。(1分)图二:干栏式建筑。(1分)原因:不同的自然地理环境。(只要说出所处地理位置或所处自然环境不同即可,2分)(2)人物:大禹(或禹)。(1分)治水方法:采用疏导的方法,开凿河渠疏导洪水入海。(任意一点言之有理即可,1分)(3)目的:根治岷江水患,发展川西农业。(任意一点即可,1分)作用:发挥防洪、灌溉、水运等多方面的作用,使成都平原成为“天府之国”。(防洪、灌溉必须答出方可得分,水运、天府之国任一点即可得分,2分)(4)要注意保护自然环境,人与自然要和谐共生;人类在改造自然的同时要顺应自然、尊重自然;人与自然应该是相互依存、和谐的关系等。(言之有理即可,2分)17.(10分)【答案】(1)变化:铁制农具已经逐步投入使用。(2分)意义:提高了耕作效率,促进农业生产的发展,是春秋时期生产力水平提高的重要标志。(2分)(2)特点:博采众长,持续时间长、涉及面广、最为彻底;效果最显著。(2分)原因:想通过变法富国强兵,在兼并战争中取胜;变法顺应这一时期历史发展的潮流。(2分)(3)因素:生产工具的改进,统治者对统治政策的调整,社会环境的安定等。(2分)

同课章节目录