4.1能量 能量守恒定律 课件(共28张PPT)——高中物理教科版(2019)必修第三册

文档属性

| 名称 | 4.1能量 能量守恒定律 课件(共28张PPT)——高中物理教科版(2019)必修第三册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-11-01 18:43:21 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第四章 能源与可持续发展

4.1能量 能量守恒定律

教科版(2019)高中物理必修第三册

目 录

1

2

3

4

新课导入

学习目标

新课讲解

经典例题

5

课堂练习

6

课堂小结

拉长的橡皮筋

山巅的危石

运动的足球

西藏羊八井地热池

食 物

太阳光

你能说出上面物体都具有什么形式的能量吗?

新课导入

学习目标

1.了解能量的概念及能量的分类。

2.通过对生活中能量转化的实例分析,理解能量守恒定律的确切含义。

3.学会用能量的观点理解和处理问题。

对于由几个物体组成的系统来说,系统的机械能守恒的条件是 :只有重力或弹力做功。

这就是说,除了这些力做功以外,如果还有其他力做功,则该系统的机械能就不守恒。这里的其他力,可以分成两类,一类是系统以外的物体对系统内物体的作用力,简称外力 ;另一类则是系统内的物体间除重力或弹力外的其他相互作用力,例如滑动摩擦力,简称为其他内力。

如果一个系统除重力或弹力以外,还有外力做功,系统的机械能就会发生变化 :如果外力做正功,系统的机械能增加,反之则系统的机械能减少。如果一个系统除重力或弹力以外,还有其他内力(如滑动摩擦力)做功,由于一对相互作用的滑动摩擦力所做功之和一定是负值,因此系统的机械能会减少,同时有热量产生(称为摩擦生热)。精确的研究证明,系统机械能的减少量等于所生成的热量,也可以说减少的机械能转化成了内能。

一、机械能的守恒与不守恒

二、能量的分类

1.人类对能量的认识

能量的概念是人类在对物质运动规律进行长期探索中建立起来的。所有自然现象都涉及能量,不同形式的运动都可以用能量来描述。

风能

水能

光能

电能

要用联系的观点去观察自然,我们可以用能量的观念把热、电、光、磁等都统一起来描述。各种能量之间是可以相互转化的。

电能与磁能的转化

电能与内能的转化

⑵各种形式的能量之间可以相互转化

电和磁可以相互转化

热和电也可以相互转化

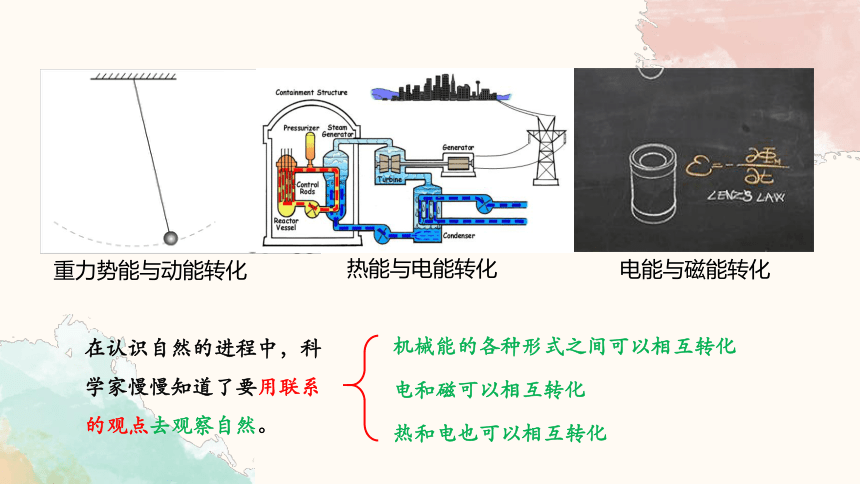

在认识自然的进程中,科学家慢慢知道了要用联系的观点去观察自然。

机械能的各种形式之间可以相互转化

重力势能与动能转化

热能与电能转化

电能与磁能转化

历史上有很多“聪明”的人耗费大量的精力和时间,力图发明一种不使用任何动力就能一直运转并为人类做功的机器,也就是所谓的永动机。永动机的狂热追随者们无一例外都以失败告终。这是为什么呢?其实很简单,那是因为他们违背了一条自然界最基本的规律——能量守恒定律。

三、能量守恒定律

俄国化学家盖斯:任何一个化学反应,不论是一步完成,还是分几步完成,放出的总热量相同。表明一个系统(即参加化学反应的几种物质)存在着一个与热量相关的物理量,在一个确定的化学反应中这个量是不变的。

德国医生迈尔通过比对不同地区人血颜色的差异,认识到食物中化学能与内能的等效性,即生物体内能量的输入和输出是平衡的。另外,他还通过海水在暴风雨中较热的现象,猜想热与机械运动的等效性。他在1841年和1842年连续写出“论‘自然力’(指能量)守恒”的论文,并推算了多少热与多少功相当。因此,迈尔是公认的第一个提出能量守恒思想的人。

人类对能量的认识过程,体现了科学前辈们对“守恒”这一科学思想的追寻。

焦耳的实验精确地测量了做功与传热之间的等价关系,从而为能量守恒定律奠定了牢固的实验基础,也为能量守恒的定量描述迈出了重要的一步。

德国科学家亥姆霍兹在不了解迈尔和焦耳研究的情况下,从永动机不可能制成这一事实出发,考察了自然界不同的“力”(指能量)之间的相互关系,提出了“张力”(即势能)与“活力”(即动能)的转化。他还分析了在电磁现象和生物机体中能量的守恒问题。

1.内容

能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为别的形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中其总量不变。

能量守恒定律是自然界最普遍,最重要,最可靠的自然规律之一,它与细胞学说,进化论一起被恩格斯誉为十九世纪自然科学的三大发现。

E初=E末

2.意义

①自然界存在着多种不同形式的运动,每种运动对应着一种形式的能量。

③能量守恒定律适用于任何物理现象和物理过程。

机械运动———机械能

热运动———内能

化学运动——化学能

电荷运动——电能

生物运动——生物能

原子核内部的运动——原子能

②不同形式的能量之间可以相互转化。

3.说明

(1)热力学第一定律揭示了功、热量和内能的变化量的定量关系,同时也体现了功、热量和物体内能的变化满足一种守恒关系。因此热力学第一定律也是能量守恒定律的一种具体情况。

(2)不同力做功对应着不同的能量转化关系,能量的具体值没有多大意义,多数情况下,我们更关心能量的变化量。功是能量变化的量度,即W = E,这也是应用能量守恒定律解题时常用的一种表达式。

4.能量守恒定律的深刻理解

四、永动机

1.永动机:不消耗任何能量,却可以源源不断地对外做功,这种机器叫永动机。

(人们把这种不消耗能量的永动机叫第一类永动机)

2.历史上的永动机:

螺旋永动机

达·芬奇

滚球永动机

马尔基斯

软臂永动机

19世纪设计

2.历史上的永动机:

螺旋永动机

弗拉德

磁力永动机

泰斯尼尔斯

任何动力机械的作用都是把其他形式的能转化为机械能。内燃机把燃料的化学能转化为燃气的内能然后再转化为机械能,电动机把电能转化为机械能......如果没有燃料、电流或其他动力的输入,能量从哪里来呢!

永动机的思想违背了能量守恒定律,所以是不可能制成的。

典例分析

1.下列有关能量的描述正确的是 ( )

A.“又要马儿跑得快,又要马儿不吃草”违背了能量守恒定律

B.工作中的电风扇,消耗的电能大于输出的机械能,该过程能量不守恒

C.滑块在粗糙的水平面上减速滑行,最终停了下来,动能消失,能量不守恒

D.同时做自由落体运动的物体,质量越大,势能减少越快,机械能减少也越快

A

答案:A

解析:马儿跑的时候需要消耗能量,而草能够为马儿提供能量,因此“既要马儿跑,又要马儿不吃草”违背了能量转化和守恒定律,故A正确;工作中的电风扇,消耗的电能大于输出的机械能,损失的电能转化为内能,该过程能量仍守恒,故B错误;滑块在粗糙的水平面上减速滑行,最终停了下来,减小的动能转化为内能,能量守恒,故C错误;同时做自由落体运动的物体,运动的快慢与质量无关,减少的势能转化为动能,机械能不变,故D错误。

典例分析

2.下列关于能量转化的现象的说法中,正确的是( )

A.用太阳灶烧水是太阳能转化为电能

B.电灯发光是电能转化为光能

C.核电站发电是电能转化为内能

D.生石灰放入盛有凉水的烧杯里,水温升高是动能转化为内能

B

典例分析

3.某次蹦极时,跳跃者站在悬崖的平台上,把一端固定的一根长长的橡皮条绑在踝关节处,然后两臂伸开,双腿并拢,头朝下跳下去,仿若掉入无底洞,整个心脏仿佛要跳出,约5s时突然往上反弹,反复持续4-5次,定神一看,自己已安全悬挂于半空中。在人从跳出到静止的过程中( )

A.只有动能和势能的相互转化,机械能的总量保持不变

B.减少的机械能转化为其他形式的能,转化过程中能的总量减少了

C.减少的机械能转化为其他形式的能,转化过程中能的总量是守恒的

D.其他形式的能转化为机械能,转化过程中能的总量增加

C

课堂练习

1.“第一类永动机”是不可能制成的,这是因为( )

A.它不符合机械能守恒定律

B.它违背了能量守恒定律

C.它做功产生的热不符合热功当量

D.暂时找不到合理的设计方案和理想材料

B

课堂练习

2、植物进行光合作用的过程,是( )

A、光能转化为化学能

B、内能转化为化学能

C、化学能转化为光能

D、光能转化为内能

A

课堂练习

3.下面设想符合能量守恒定律的是( )

A.利用永久磁铁间的作用力可以制造一台永远转动的机器

B.做一条利用风能逆水航行的船

C.通过太阳照射使飞机起飞

D.不用任何燃料,河水就一定不能升温

BC

课堂练习

4.下列关于能量守恒定律的认识正确的是( )

A.某种形式的能量减少,一定存在其他形式的能量增加

B.某个物体的能量减少,必然有其他物体的能量增加

C.不需要任何外界的动力而持续对外做功的机械(第一类永动机)不可能制成

D.树叶从空中落下,最后停止在地面上,说明能量消失了

ABC

课堂练习

5.(多选)约翰·维尔金斯设计了一种磁力“永动机”,如图所示,在斜坡顶上放一块强有力的磁铁,斜坡上端有一个小孔,斜面下有一个连接小孔直至底端的弯曲轨道。维尔金斯认为:如果在斜坡底端放一个小铁球,那么由于磁铁的吸引,小铁球就会向上运动,当小球运动到小孔P处时,它就要掉下,再沿着斜面下的弯曲轨道返回斜坡底端Q,由于有速度而可以对外做功,然后又被磁铁吸引回到上端,到小孔P处又掉下。关于维尔金斯“永动机”,正确的认识应该是( )

A.一定不可能实现

B.如果忽略斜面的摩擦,维尔金斯“永动机”一定可以实现

C.如果忽略斜面的摩擦,铁球质量较小,磁铁磁性又较强,则维

尔金斯“永动机”可以实现

D.违背能量守恒定律

AD

课堂小结

能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中,能量的总量保持不变。

1.能量守恒定律:

①自然界存在着多种不同形式的运动,每种运动对应着一种形式的能量。

②不同形式的能量之间可以相互转化。

③能量守恒定律适用于任何物理现象和物理过程。

2.永动机不可能制成,违背了能量守恒定律。

感谢观看

THANK YOU

第四章 能源与可持续发展

4.1能量 能量守恒定律

教科版(2019)高中物理必修第三册

目 录

1

2

3

4

新课导入

学习目标

新课讲解

经典例题

5

课堂练习

6

课堂小结

拉长的橡皮筋

山巅的危石

运动的足球

西藏羊八井地热池

食 物

太阳光

你能说出上面物体都具有什么形式的能量吗?

新课导入

学习目标

1.了解能量的概念及能量的分类。

2.通过对生活中能量转化的实例分析,理解能量守恒定律的确切含义。

3.学会用能量的观点理解和处理问题。

对于由几个物体组成的系统来说,系统的机械能守恒的条件是 :只有重力或弹力做功。

这就是说,除了这些力做功以外,如果还有其他力做功,则该系统的机械能就不守恒。这里的其他力,可以分成两类,一类是系统以外的物体对系统内物体的作用力,简称外力 ;另一类则是系统内的物体间除重力或弹力外的其他相互作用力,例如滑动摩擦力,简称为其他内力。

如果一个系统除重力或弹力以外,还有外力做功,系统的机械能就会发生变化 :如果外力做正功,系统的机械能增加,反之则系统的机械能减少。如果一个系统除重力或弹力以外,还有其他内力(如滑动摩擦力)做功,由于一对相互作用的滑动摩擦力所做功之和一定是负值,因此系统的机械能会减少,同时有热量产生(称为摩擦生热)。精确的研究证明,系统机械能的减少量等于所生成的热量,也可以说减少的机械能转化成了内能。

一、机械能的守恒与不守恒

二、能量的分类

1.人类对能量的认识

能量的概念是人类在对物质运动规律进行长期探索中建立起来的。所有自然现象都涉及能量,不同形式的运动都可以用能量来描述。

风能

水能

光能

电能

要用联系的观点去观察自然,我们可以用能量的观念把热、电、光、磁等都统一起来描述。各种能量之间是可以相互转化的。

电能与磁能的转化

电能与内能的转化

⑵各种形式的能量之间可以相互转化

电和磁可以相互转化

热和电也可以相互转化

在认识自然的进程中,科学家慢慢知道了要用联系的观点去观察自然。

机械能的各种形式之间可以相互转化

重力势能与动能转化

热能与电能转化

电能与磁能转化

历史上有很多“聪明”的人耗费大量的精力和时间,力图发明一种不使用任何动力就能一直运转并为人类做功的机器,也就是所谓的永动机。永动机的狂热追随者们无一例外都以失败告终。这是为什么呢?其实很简单,那是因为他们违背了一条自然界最基本的规律——能量守恒定律。

三、能量守恒定律

俄国化学家盖斯:任何一个化学反应,不论是一步完成,还是分几步完成,放出的总热量相同。表明一个系统(即参加化学反应的几种物质)存在着一个与热量相关的物理量,在一个确定的化学反应中这个量是不变的。

德国医生迈尔通过比对不同地区人血颜色的差异,认识到食物中化学能与内能的等效性,即生物体内能量的输入和输出是平衡的。另外,他还通过海水在暴风雨中较热的现象,猜想热与机械运动的等效性。他在1841年和1842年连续写出“论‘自然力’(指能量)守恒”的论文,并推算了多少热与多少功相当。因此,迈尔是公认的第一个提出能量守恒思想的人。

人类对能量的认识过程,体现了科学前辈们对“守恒”这一科学思想的追寻。

焦耳的实验精确地测量了做功与传热之间的等价关系,从而为能量守恒定律奠定了牢固的实验基础,也为能量守恒的定量描述迈出了重要的一步。

德国科学家亥姆霍兹在不了解迈尔和焦耳研究的情况下,从永动机不可能制成这一事实出发,考察了自然界不同的“力”(指能量)之间的相互关系,提出了“张力”(即势能)与“活力”(即动能)的转化。他还分析了在电磁现象和生物机体中能量的守恒问题。

1.内容

能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为别的形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中其总量不变。

能量守恒定律是自然界最普遍,最重要,最可靠的自然规律之一,它与细胞学说,进化论一起被恩格斯誉为十九世纪自然科学的三大发现。

E初=E末

2.意义

①自然界存在着多种不同形式的运动,每种运动对应着一种形式的能量。

③能量守恒定律适用于任何物理现象和物理过程。

机械运动———机械能

热运动———内能

化学运动——化学能

电荷运动——电能

生物运动——生物能

原子核内部的运动——原子能

②不同形式的能量之间可以相互转化。

3.说明

(1)热力学第一定律揭示了功、热量和内能的变化量的定量关系,同时也体现了功、热量和物体内能的变化满足一种守恒关系。因此热力学第一定律也是能量守恒定律的一种具体情况。

(2)不同力做功对应着不同的能量转化关系,能量的具体值没有多大意义,多数情况下,我们更关心能量的变化量。功是能量变化的量度,即W = E,这也是应用能量守恒定律解题时常用的一种表达式。

4.能量守恒定律的深刻理解

四、永动机

1.永动机:不消耗任何能量,却可以源源不断地对外做功,这种机器叫永动机。

(人们把这种不消耗能量的永动机叫第一类永动机)

2.历史上的永动机:

螺旋永动机

达·芬奇

滚球永动机

马尔基斯

软臂永动机

19世纪设计

2.历史上的永动机:

螺旋永动机

弗拉德

磁力永动机

泰斯尼尔斯

任何动力机械的作用都是把其他形式的能转化为机械能。内燃机把燃料的化学能转化为燃气的内能然后再转化为机械能,电动机把电能转化为机械能......如果没有燃料、电流或其他动力的输入,能量从哪里来呢!

永动机的思想违背了能量守恒定律,所以是不可能制成的。

典例分析

1.下列有关能量的描述正确的是 ( )

A.“又要马儿跑得快,又要马儿不吃草”违背了能量守恒定律

B.工作中的电风扇,消耗的电能大于输出的机械能,该过程能量不守恒

C.滑块在粗糙的水平面上减速滑行,最终停了下来,动能消失,能量不守恒

D.同时做自由落体运动的物体,质量越大,势能减少越快,机械能减少也越快

A

答案:A

解析:马儿跑的时候需要消耗能量,而草能够为马儿提供能量,因此“既要马儿跑,又要马儿不吃草”违背了能量转化和守恒定律,故A正确;工作中的电风扇,消耗的电能大于输出的机械能,损失的电能转化为内能,该过程能量仍守恒,故B错误;滑块在粗糙的水平面上减速滑行,最终停了下来,减小的动能转化为内能,能量守恒,故C错误;同时做自由落体运动的物体,运动的快慢与质量无关,减少的势能转化为动能,机械能不变,故D错误。

典例分析

2.下列关于能量转化的现象的说法中,正确的是( )

A.用太阳灶烧水是太阳能转化为电能

B.电灯发光是电能转化为光能

C.核电站发电是电能转化为内能

D.生石灰放入盛有凉水的烧杯里,水温升高是动能转化为内能

B

典例分析

3.某次蹦极时,跳跃者站在悬崖的平台上,把一端固定的一根长长的橡皮条绑在踝关节处,然后两臂伸开,双腿并拢,头朝下跳下去,仿若掉入无底洞,整个心脏仿佛要跳出,约5s时突然往上反弹,反复持续4-5次,定神一看,自己已安全悬挂于半空中。在人从跳出到静止的过程中( )

A.只有动能和势能的相互转化,机械能的总量保持不变

B.减少的机械能转化为其他形式的能,转化过程中能的总量减少了

C.减少的机械能转化为其他形式的能,转化过程中能的总量是守恒的

D.其他形式的能转化为机械能,转化过程中能的总量增加

C

课堂练习

1.“第一类永动机”是不可能制成的,这是因为( )

A.它不符合机械能守恒定律

B.它违背了能量守恒定律

C.它做功产生的热不符合热功当量

D.暂时找不到合理的设计方案和理想材料

B

课堂练习

2、植物进行光合作用的过程,是( )

A、光能转化为化学能

B、内能转化为化学能

C、化学能转化为光能

D、光能转化为内能

A

课堂练习

3.下面设想符合能量守恒定律的是( )

A.利用永久磁铁间的作用力可以制造一台永远转动的机器

B.做一条利用风能逆水航行的船

C.通过太阳照射使飞机起飞

D.不用任何燃料,河水就一定不能升温

BC

课堂练习

4.下列关于能量守恒定律的认识正确的是( )

A.某种形式的能量减少,一定存在其他形式的能量增加

B.某个物体的能量减少,必然有其他物体的能量增加

C.不需要任何外界的动力而持续对外做功的机械(第一类永动机)不可能制成

D.树叶从空中落下,最后停止在地面上,说明能量消失了

ABC

课堂练习

5.(多选)约翰·维尔金斯设计了一种磁力“永动机”,如图所示,在斜坡顶上放一块强有力的磁铁,斜坡上端有一个小孔,斜面下有一个连接小孔直至底端的弯曲轨道。维尔金斯认为:如果在斜坡底端放一个小铁球,那么由于磁铁的吸引,小铁球就会向上运动,当小球运动到小孔P处时,它就要掉下,再沿着斜面下的弯曲轨道返回斜坡底端Q,由于有速度而可以对外做功,然后又被磁铁吸引回到上端,到小孔P处又掉下。关于维尔金斯“永动机”,正确的认识应该是( )

A.一定不可能实现

B.如果忽略斜面的摩擦,维尔金斯“永动机”一定可以实现

C.如果忽略斜面的摩擦,铁球质量较小,磁铁磁性又较强,则维

尔金斯“永动机”可以实现

D.违背能量守恒定律

AD

课堂小结

能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中,能量的总量保持不变。

1.能量守恒定律:

①自然界存在着多种不同形式的运动,每种运动对应着一种形式的能量。

②不同形式的能量之间可以相互转化。

③能量守恒定律适用于任何物理现象和物理过程。

2.永动机不可能制成,违背了能量守恒定律。

感谢观看

THANK YOU

同课章节目录

- 第一章 静电场

- 1 电荷 电荷守恒定律

- 2 库仑定律

- 3 静电场 电场强度和电场线

- 4 电场力的功 电势能

- 5 电势 电势差

- 6 电势差与电场强度的关系

- 7 静电的利用和防护

- 8 电容器 电容

- 9 带电粒子在电场中的运动

- 第二章 电路及其应用

- 1 电流 电压 电阻

- 2 实验:练习使用多用电表

- 3 电阻定律 电阻率

- 4 实验:测量金属的电阻率

- 5 实验:描绘I-U特性曲线

- 6 电源的电动势和内阻 闭合电路欧姆定律

- 7 实验:测量电池的电动势和内阻

- 8 焦耳定律 电路中的能量转化

- 9 家庭电路

- 第三章 电磁场与电磁波初步

- 1 磁场 磁感线

- 2 磁感应强度 磁通量

- 3 电磁感应现象及其应用

- 4 电磁波的发现及其应用

- 5 微观世界的量子化

- 第四章 能源与可持续发展

- 1 能量 能量守恒定律

- 2 能源

- 3 环境保护与可持续发展