人教版九年级语文下册第六单元第21课《曹刿论战》导学案

文档属性

| 名称 | 人教版九年级语文下册第六单元第21课《曹刿论战》导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-03-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《曹刿论战》导学案

明山初中 梁品发

???《曹刿论战》是初中教材的传统篇目。文章短小简洁,结构严谨,寥寥数笔,人物形象轮廓全出,跃然纸上。因此,学习本文,一方面重在词句的理解和落实,积累语言;另一方面又不应仅仅停留于对字、词、句、篇的一般性认知和记忆层面。从教的角度考虑,教师要避免以译代讲,以讲代析;从学的角度考虑,应该引导学生通过多角度反复诵读,感知文意,评说人物,鉴赏文章精妙的写作技法,进而提高学生阅读古代文学作品的能力。

【重点·难点·疑点】

本文的学习重点宜定位在两个方面:一是对文言词句的意义及用法的认知与理解,把握有关古汉语知识和语言现象,学生可以借助注释和工具书译读课文,在此基础上对重要、疑难词句进行整理和归纳,积累本课的语言知识;二是感受曹刿的性格特点,对此学习重点,教师可以通过文本塑造人物形象的方法与角度,引导学生自主品析,从背景、情节等方面,多层次地认识和理解人物形象。

感悟本文结构安排、叙事艺术、人物塑造等方面的写作特点,是学习的难点。学生可以研读课文的方式,选定话题,合作探究,在对话交流中领略和鉴赏本文的写作特色。

????对于鲁庄公这一次要人物,学生可能会提出质疑:鲁庄公“鄙”吗?他是“未能远谋”的“肉食者”吗?应该怎样评价鲁庄公?对此不必花过多时间,教师可以创设合理的问题情境,搭建师生、生生对话平台,在探讨与辩论中,获得对人物全面、客观、深刻的认识。

【自主学习过程】

????一、诵读——多角度感知文意

诵读是文言文学习的基本环节。需要强调的是:切忌盲目诵读,读每一遍都必须有一个明确的目标;按理解的进程和程度循序渐进,采用不同的读法。请你尝试按照如下步骤,逐层深入地诵读课文。

认知性诵读。一读,疏通字词,建议先借助注释和工具书译读课文,疑难之处交流明确;再运用归类整理、联想比较的方法制作本课文言知识卡片。

????内容:通假字、重要实词、重要虚词、古今异义、一词多义、成语典故、重点语句的理解翻译、重点语句的朗读语气等。

要求:如通假字包含例旬、通假字、本字、读音、意义,又如重要实词、重要虚词包含例句、词语的意义和用法等,可以鼓励学生有创意地发现,如用“成语印证法”积累语言卡片,即根据所学词的词义找出能够进行印证的成语。

?

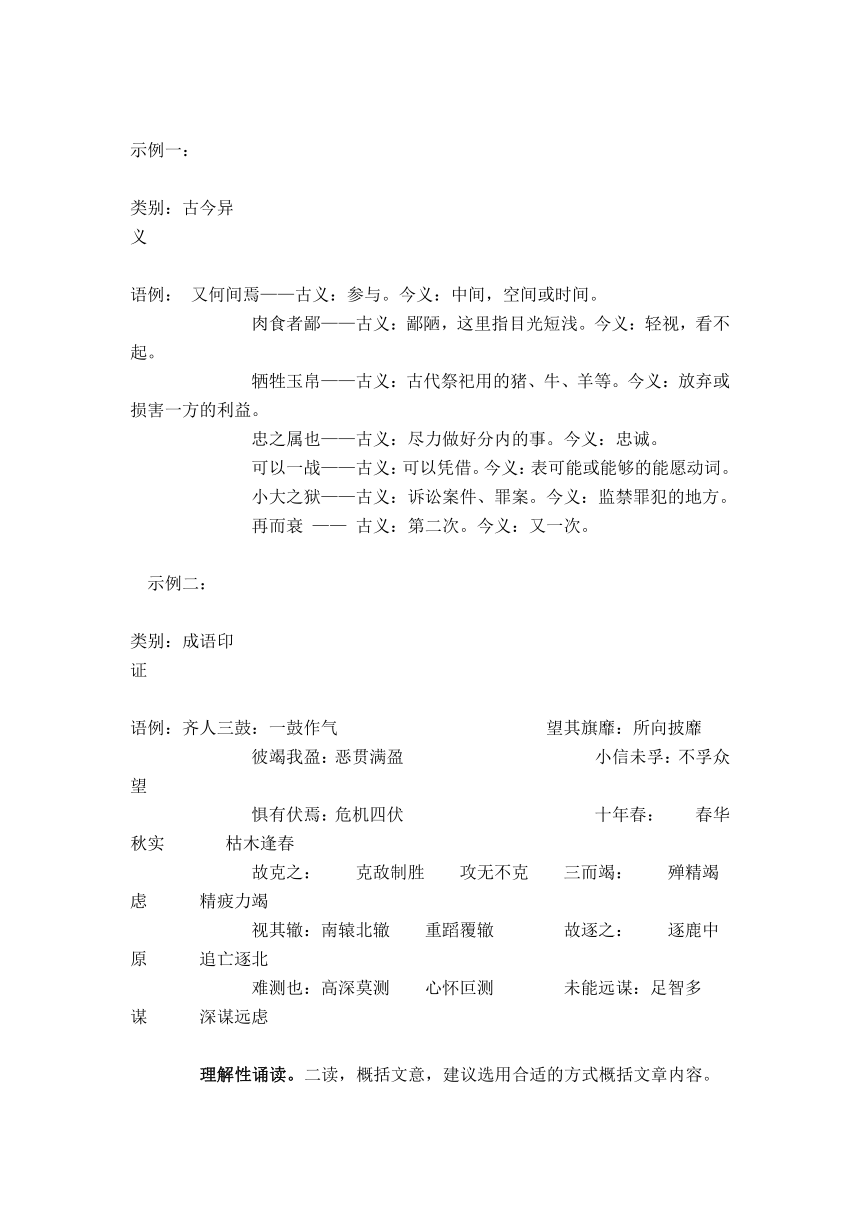

示例一:

类别:古今异义?????????????????????????????????????????????????????

语例: 又何间焉——古义:参与。今义:中间,空间或时间。

???????肉食者鄙——古义:鄙陋,这里指目光短浅。今义:轻视,看不起。

???????牺牲玉帛——古义:古代祭祀用的猪、牛、羊等。今义:放弃或损害一方的利益。

???????忠之属也——古义:尽力做好分内的事。今义:忠诚。

???????可以一战——古义:可以凭借。今义:表可能或能够的能愿动词。

???????小大之狱——古义:诉讼案件、罪案。今义:监禁罪犯的地方。

???????再而衰 —— 古义:第二次。今义:又一次。??

?

?示例二:

类别:成语印证???????????????????????????????????????????????????

语例:齐人三鼓:一鼓作气????????????望其旗靡:所向披靡

???????彼竭我盈:恶贯满盈???????????小信未孚:不孚众望

???????惧有伏焉:危机四伏???????????十年春:??春华秋实??? 枯木逢春

???????故克之:??克敌制胜??攻无不克??三而竭:??殚精竭虑???精疲力竭

???????视其辙:南辕北辙??重蹈覆辙????故逐之:??逐鹿中原???追亡逐北

???????难测也:高深莫测??心怀叵测????未能远谋:足智多谋???深谋远虑

????理解性诵读。二读,概括文意,建议选用合适的方式概括文章内容。 ????1.分自然段概括。 ????第1段,写曹刿请见,论战前准备。第2段,写长勺之战的简要过程,突出曹刿的“谋”。第3段写曹刿论述战胜齐国的原因。 ????2.用一个词概括。可能出现的词语有:请见、交战,论战……最佳答案为:论战。 ????3.用一句话概括。 ????写曹刿在长勺之战前后过程中表现出以民为本的政治思想和抓住战机、审时度势等的军事才能。 ????4.用一段话概括。 ????鲁庄公十年春,齐国进攻鲁国。鲁国人曹刿挺身而出,建议鲁庄公要取信于民。在长勺之战中,鲁庄公听取了曹刿的建议,选择有利于攻击和追击的时机,结果大获全胜,鲁庄公问曹刿其中的奥妙,曹刿雄辩地论述了鲁胜齐败的原因。 ????5.从事件发展的角度概括:迎战一备战一胜战一评战 ????6.从人物活动的角度概括:曹刿请见一曹刿请问一曹刿参战一曹刿释疑;鲁庄公备战见刿一鲁庄公作战用刿一鲁庄公战后问刿 ????体验性诵读。三读,想象情境,建议给原文补充合理的细节或情节,添加人物神态、动作或语气,演读课文。 ????示例:公与之乘,战于长勺。(两军对峙,战斗一触即发)公(急切上前,挥剑下令)将鼓之。刿(挥手制止,镇定自若)日:“未可。”齐人三鼓。(齐军士气大振,两军喊杀声一片,战场叫喊震天。不久,齐军士气渐弱。)刿(点头示意,从容自如)曰:“可矣。”齐师败绩。公(暗自欣喜,挥剑下令)将驰之。刿(沉思片刻,挥手制止)日:“未可。”下视其辙,登轼而望之,(挥手向前,坚定自信)曰:“可矣。”遂逐齐师。(鲁军快如闪电,一路掩杀,齐军落荒而逃。) ????二、评读——多侧面感受人物 ????文学作品讲究人物形象的塑造,分析人物形象要结合具体的语言环境,有理有据,同时还要从辩证思维的角度出发,力求全面、客观和公正。 ????1.感受曹刿:请你在自主品析文中人物对话的基础上,试着从以下多种角度,表达你对主人公曹刿的认识和理解。 ????①结合特定背景。曹刿在鲁国危如累卵、齐强鲁弱,而战争一触即发的背景下,在只是一介草民,却不顾别人反对的情景下,临危不惧,挺身而出,可见他的爱国之情和勇敢坚毅。 ????②根据故事情节。故事情节是人物赖以鲜活存在的载体,曹刿的性格是伴随故事情节的展开而一步步丰满的。他危难之时,请求人见,表现出爱国热情;论“何以战”,可见他以民为本的政治远见;长勺之战中,他从容指挥,可见他善于捕捉战机、审时度势的军事才能;战后论“何以胜”,可见他的深谋远虑。 ????③通过人物描写。人物自身的动作、语言、神态等,是人物性格的直接显现。曹刿一句“肉食者鄙,未能远谋”,语惊四座,爱国之心、主人翁的责任感清晰可见;“何以战”,足见他已胸有成竹;与鲁庄公的三次对答,体现出大智大慧;两次“未可”“可矣”,简短果敢,凸现出他军事指挥上的雄才大略。“下视其辙,登轼而望”的动作,再次表现他审时度势和小心谨慎。结尾一段话,揭开谜底,集中彰显他的“远谋”。 ????④借助他者反映。文中曹刿的形象在与乡人、鲁庄公的对比映衬中更加鲜明。乡人对他“请见”惶而惑之,对国事的淡漠,映衬了他主人翁的责任感和爱国之情;鲁庄公急于击鼓与贸然追击,映衬了他的细微洞察和冷静英明。 ????2.感受鲁庄公:请你围绕“鲁庄公是一个昏庸的国君吗?”与同学讨论,然后自由表达你对他的观点的评价。 ????三、研读——多方位感悟技法 ????这篇短文的结构安排、叙事艺术、人物塑造等许多技法,都值得我们深钻研讨,能够自主地探究问题,并形成自己个性化的评价,这样的阅读才叫“研读”。可将全班分成若干小组,围绕本文精妙的写作技法,自选话题,小组内合作探究。 ????以下话题重点研讨: ????详略处理之妙——如详写“论”,略写“战”;详写人物的“言”,略写人物的“行”;详写事物的“因”,略写事物的“果”;详写曹刿,略写庄公;详写鲁国,略写齐国。又如,第一段详写进见时的对答,略写进见的细节;第二段详写人物指挥作战,略写战场情景;第三段详写曹刿的解答,略写庄公的问话……. ????对比映衬之妙——战前,用乡人的冷眼旁观与曹刿的挺身报国对比,用肉食者(以庄公为代表)之“鄙”与曹刿的“远谋”对比;战中,用庄公的急躁冒进与曹刿的冷静英明对比。 ????结构照应之妙——第一段写战前准备,第二段写战时经过,第三段写战后总结,事件叙述清晰,文脉分明;第一段结尾“战则请从”与第二段“公与之乘”衔接,第二段结尾“遂逐齐师”与第三段“既克”衔接,三段环环相扣,浑然一体;“三而竭”与上段“齐人三鼓”照应,“吾视其辙乱”与“下视其辙”照应,“望其旗靡”与“登视而望之”相照应等,行文前后照应紧密,相辅相成。 ????【反思与强化】 ????这个学案注重引导学生进行多角度阅读和探究性阅读,强调用合作探究的方式、“多角度反复”的学法,在具体的语文实践中学习课文,其阅读视点的变化,既激发起学生学习欲望,又给予学生学习方法的指引。基于对本课学习的反馈与运用,学生可从写作的角度,自由选择其中一题完成如下练习:

????1. 以创编的形式,将《曹刿论战》改写成课本剧。

????2.以新闻的形式,给《鲁国日报》写一篇长勺之战的战地新闻报道。 ????3.以读后感的形式,写一篇《曹刿(或鲁庄公)给我的启示》。

明山初中 梁品发

???《曹刿论战》是初中教材的传统篇目。文章短小简洁,结构严谨,寥寥数笔,人物形象轮廓全出,跃然纸上。因此,学习本文,一方面重在词句的理解和落实,积累语言;另一方面又不应仅仅停留于对字、词、句、篇的一般性认知和记忆层面。从教的角度考虑,教师要避免以译代讲,以讲代析;从学的角度考虑,应该引导学生通过多角度反复诵读,感知文意,评说人物,鉴赏文章精妙的写作技法,进而提高学生阅读古代文学作品的能力。

【重点·难点·疑点】

本文的学习重点宜定位在两个方面:一是对文言词句的意义及用法的认知与理解,把握有关古汉语知识和语言现象,学生可以借助注释和工具书译读课文,在此基础上对重要、疑难词句进行整理和归纳,积累本课的语言知识;二是感受曹刿的性格特点,对此学习重点,教师可以通过文本塑造人物形象的方法与角度,引导学生自主品析,从背景、情节等方面,多层次地认识和理解人物形象。

感悟本文结构安排、叙事艺术、人物塑造等方面的写作特点,是学习的难点。学生可以研读课文的方式,选定话题,合作探究,在对话交流中领略和鉴赏本文的写作特色。

????对于鲁庄公这一次要人物,学生可能会提出质疑:鲁庄公“鄙”吗?他是“未能远谋”的“肉食者”吗?应该怎样评价鲁庄公?对此不必花过多时间,教师可以创设合理的问题情境,搭建师生、生生对话平台,在探讨与辩论中,获得对人物全面、客观、深刻的认识。

【自主学习过程】

????一、诵读——多角度感知文意

诵读是文言文学习的基本环节。需要强调的是:切忌盲目诵读,读每一遍都必须有一个明确的目标;按理解的进程和程度循序渐进,采用不同的读法。请你尝试按照如下步骤,逐层深入地诵读课文。

认知性诵读。一读,疏通字词,建议先借助注释和工具书译读课文,疑难之处交流明确;再运用归类整理、联想比较的方法制作本课文言知识卡片。

????内容:通假字、重要实词、重要虚词、古今异义、一词多义、成语典故、重点语句的理解翻译、重点语句的朗读语气等。

要求:如通假字包含例旬、通假字、本字、读音、意义,又如重要实词、重要虚词包含例句、词语的意义和用法等,可以鼓励学生有创意地发现,如用“成语印证法”积累语言卡片,即根据所学词的词义找出能够进行印证的成语。

?

示例一:

类别:古今异义?????????????????????????????????????????????????????

语例: 又何间焉——古义:参与。今义:中间,空间或时间。

???????肉食者鄙——古义:鄙陋,这里指目光短浅。今义:轻视,看不起。

???????牺牲玉帛——古义:古代祭祀用的猪、牛、羊等。今义:放弃或损害一方的利益。

???????忠之属也——古义:尽力做好分内的事。今义:忠诚。

???????可以一战——古义:可以凭借。今义:表可能或能够的能愿动词。

???????小大之狱——古义:诉讼案件、罪案。今义:监禁罪犯的地方。

???????再而衰 —— 古义:第二次。今义:又一次。??

?

?示例二:

类别:成语印证???????????????????????????????????????????????????

语例:齐人三鼓:一鼓作气????????????望其旗靡:所向披靡

???????彼竭我盈:恶贯满盈???????????小信未孚:不孚众望

???????惧有伏焉:危机四伏???????????十年春:??春华秋实??? 枯木逢春

???????故克之:??克敌制胜??攻无不克??三而竭:??殚精竭虑???精疲力竭

???????视其辙:南辕北辙??重蹈覆辙????故逐之:??逐鹿中原???追亡逐北

???????难测也:高深莫测??心怀叵测????未能远谋:足智多谋???深谋远虑

????理解性诵读。二读,概括文意,建议选用合适的方式概括文章内容。 ????1.分自然段概括。 ????第1段,写曹刿请见,论战前准备。第2段,写长勺之战的简要过程,突出曹刿的“谋”。第3段写曹刿论述战胜齐国的原因。 ????2.用一个词概括。可能出现的词语有:请见、交战,论战……最佳答案为:论战。 ????3.用一句话概括。 ????写曹刿在长勺之战前后过程中表现出以民为本的政治思想和抓住战机、审时度势等的军事才能。 ????4.用一段话概括。 ????鲁庄公十年春,齐国进攻鲁国。鲁国人曹刿挺身而出,建议鲁庄公要取信于民。在长勺之战中,鲁庄公听取了曹刿的建议,选择有利于攻击和追击的时机,结果大获全胜,鲁庄公问曹刿其中的奥妙,曹刿雄辩地论述了鲁胜齐败的原因。 ????5.从事件发展的角度概括:迎战一备战一胜战一评战 ????6.从人物活动的角度概括:曹刿请见一曹刿请问一曹刿参战一曹刿释疑;鲁庄公备战见刿一鲁庄公作战用刿一鲁庄公战后问刿 ????体验性诵读。三读,想象情境,建议给原文补充合理的细节或情节,添加人物神态、动作或语气,演读课文。 ????示例:公与之乘,战于长勺。(两军对峙,战斗一触即发)公(急切上前,挥剑下令)将鼓之。刿(挥手制止,镇定自若)日:“未可。”齐人三鼓。(齐军士气大振,两军喊杀声一片,战场叫喊震天。不久,齐军士气渐弱。)刿(点头示意,从容自如)曰:“可矣。”齐师败绩。公(暗自欣喜,挥剑下令)将驰之。刿(沉思片刻,挥手制止)日:“未可。”下视其辙,登轼而望之,(挥手向前,坚定自信)曰:“可矣。”遂逐齐师。(鲁军快如闪电,一路掩杀,齐军落荒而逃。) ????二、评读——多侧面感受人物 ????文学作品讲究人物形象的塑造,分析人物形象要结合具体的语言环境,有理有据,同时还要从辩证思维的角度出发,力求全面、客观和公正。 ????1.感受曹刿:请你在自主品析文中人物对话的基础上,试着从以下多种角度,表达你对主人公曹刿的认识和理解。 ????①结合特定背景。曹刿在鲁国危如累卵、齐强鲁弱,而战争一触即发的背景下,在只是一介草民,却不顾别人反对的情景下,临危不惧,挺身而出,可见他的爱国之情和勇敢坚毅。 ????②根据故事情节。故事情节是人物赖以鲜活存在的载体,曹刿的性格是伴随故事情节的展开而一步步丰满的。他危难之时,请求人见,表现出爱国热情;论“何以战”,可见他以民为本的政治远见;长勺之战中,他从容指挥,可见他善于捕捉战机、审时度势的军事才能;战后论“何以胜”,可见他的深谋远虑。 ????③通过人物描写。人物自身的动作、语言、神态等,是人物性格的直接显现。曹刿一句“肉食者鄙,未能远谋”,语惊四座,爱国之心、主人翁的责任感清晰可见;“何以战”,足见他已胸有成竹;与鲁庄公的三次对答,体现出大智大慧;两次“未可”“可矣”,简短果敢,凸现出他军事指挥上的雄才大略。“下视其辙,登轼而望”的动作,再次表现他审时度势和小心谨慎。结尾一段话,揭开谜底,集中彰显他的“远谋”。 ????④借助他者反映。文中曹刿的形象在与乡人、鲁庄公的对比映衬中更加鲜明。乡人对他“请见”惶而惑之,对国事的淡漠,映衬了他主人翁的责任感和爱国之情;鲁庄公急于击鼓与贸然追击,映衬了他的细微洞察和冷静英明。 ????2.感受鲁庄公:请你围绕“鲁庄公是一个昏庸的国君吗?”与同学讨论,然后自由表达你对他的观点的评价。 ????三、研读——多方位感悟技法 ????这篇短文的结构安排、叙事艺术、人物塑造等许多技法,都值得我们深钻研讨,能够自主地探究问题,并形成自己个性化的评价,这样的阅读才叫“研读”。可将全班分成若干小组,围绕本文精妙的写作技法,自选话题,小组内合作探究。 ????以下话题重点研讨: ????详略处理之妙——如详写“论”,略写“战”;详写人物的“言”,略写人物的“行”;详写事物的“因”,略写事物的“果”;详写曹刿,略写庄公;详写鲁国,略写齐国。又如,第一段详写进见时的对答,略写进见的细节;第二段详写人物指挥作战,略写战场情景;第三段详写曹刿的解答,略写庄公的问话……. ????对比映衬之妙——战前,用乡人的冷眼旁观与曹刿的挺身报国对比,用肉食者(以庄公为代表)之“鄙”与曹刿的“远谋”对比;战中,用庄公的急躁冒进与曹刿的冷静英明对比。 ????结构照应之妙——第一段写战前准备,第二段写战时经过,第三段写战后总结,事件叙述清晰,文脉分明;第一段结尾“战则请从”与第二段“公与之乘”衔接,第二段结尾“遂逐齐师”与第三段“既克”衔接,三段环环相扣,浑然一体;“三而竭”与上段“齐人三鼓”照应,“吾视其辙乱”与“下视其辙”照应,“望其旗靡”与“登视而望之”相照应等,行文前后照应紧密,相辅相成。 ????【反思与强化】 ????这个学案注重引导学生进行多角度阅读和探究性阅读,强调用合作探究的方式、“多角度反复”的学法,在具体的语文实践中学习课文,其阅读视点的变化,既激发起学生学习欲望,又给予学生学习方法的指引。基于对本课学习的反馈与运用,学生可从写作的角度,自由选择其中一题完成如下练习:

????1. 以创编的形式,将《曹刿论战》改写成课本剧。

????2.以新闻的形式,给《鲁国日报》写一篇长勺之战的战地新闻报道。 ????3.以读后感的形式,写一篇《曹刿(或鲁庄公)给我的启示》。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)