人教新目标九年级语文课件: 9、 谈生命(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教新目标九年级语文课件: 9、 谈生命(共22张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-03-08 20:55:53 | ||

图片预览

文档简介

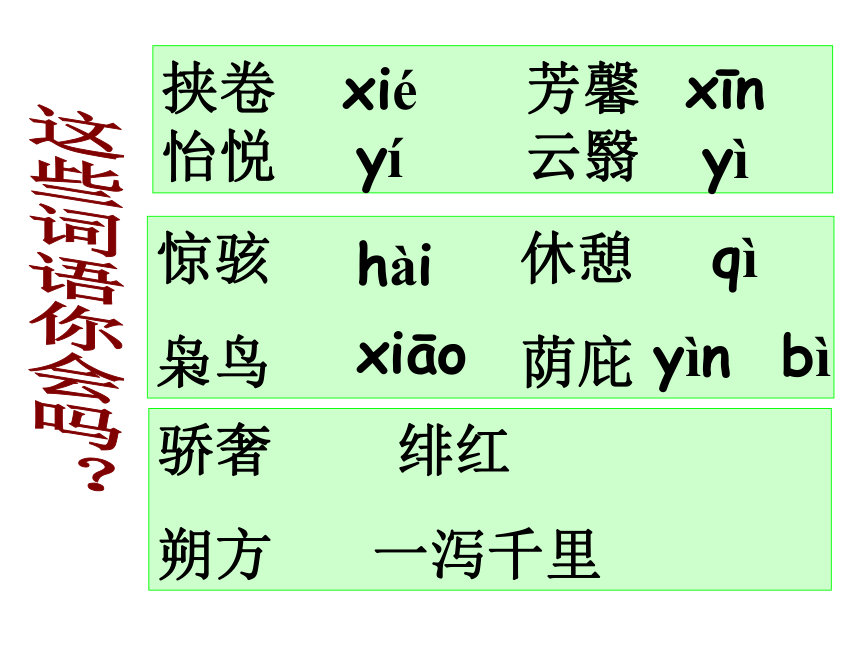

课件22张PPT。9、谈生命冰 心义务教育教科书(RJ)九年级语文下册一、新课导入 生命,伟大而神秘,丰富而奇妙,朴素而美丽。生命,犹如一只万花筒,它的形态和色彩变幻多端,面对这一瑰丽的世界,作为生命高级形式的“人”,我们必然会有说不尽、道不完的“生命话题”,观不尽、赏不完的“生命花朵”,弹不尽、唱不完的“生命曲凋”。现在,就让我们一起欣赏一曲韵律悠远的生命咏叹调吧。谈生命冰心 二、认识作者冰心(1923年于美国)。 1923年,冰心于燕京大学毕业 冰心1929年与吴文藻结婚时合影 三、预习检测挟卷 芳馨 怡悦 云翳惊骇 休憩

枭鸟 荫庇xié yí yìxīn hàiyìn bìxiāoqì骄奢 绯红

朔方 一泻千里这些词语你会吗?四、初读课文,整体感知浏览全文,感知结构

全文只有一段,但思路清晰,根据你的理解把本文分为四层,并说明理由。第一层:(第一句话)这是文章的领起句。

第二层:从“生命像向东流的一江春水”到“也不敢信来生”。描写生命像春水东流的状况,应该独立成段。

第三层:从“生命又像一颗小树”到“也不敢信来生”。描写生命像一棵小树成长和衰亡的状况。

第四层:最后结尾。总结全文,抒发感想,阐发哲理。五、合作探究

1、本文都把生命比做什么?

2、“一江春水”和“一棵小树”分别经历了哪几个生命历程或哪几个生命状态?暗示了怎样的人生历程、人生态度?

3、作者为什么把生命比做树,比做水?作者是怎样用形象化的语言加以描写的?

思考题:谈生命最能表达课文主题的思想的是哪一句或哪几句?你从课文中领悟到生命的本质是什么 生命的规律又是什么?生命中不是永远快乐,也不是永远痛苦,快乐和痛苦是相生

相成的.在快乐中我们感谢生命,在痛苦中我们也要感谢生命.生命的本质—蓬勃成长,奋勇前进,任何力量也无法

阻碍它压制它.生命的规律—始而渺小、微弱,继而强健、壮大,终而

归于消亡,其间幸福与苦难、顺利与曲折

相伴相随。六、精读品析 (1)她(大海)多么辽阔,多么伟大!多么光明,又多么黑暗!

(2)他消融了,归化了,说不上快乐,也没有悲哀!

(3)然而我不敢说来生,也不敢信来生!

(4)他会听见黄莺清吟,杜鹃啼血,也许还听见枭鸟的怪鸣。

(5)在宇宙的大生命中,我们是多么卑微,多么渺小,而一滴一叶的活动生长合成了整个宇宙的进化运行。

(1)句中的“大海”指生命的归宿。“光明”象征生命达到辉煌的顶点,“黑暗”指生命的终结。生命是一个客观的过程,“光明”与“黑暗”相生相随。 品味关键语句,理解其深层含意。(2)生命是一种过程,应当从容镇定地面对死亡,显示了作者“生而何欢,死而何惧”的平常心。(3)作者一方面肯定生命可以再生,一方面又否定生命的“轮回”说,冷静、客观、从容地面对生命,热爱生命,表现了作者积极乐观的人生态度。(4)人的一生会遇到快乐、悲哀、嘲讽甚至反对,快乐与痛苦相生相随。(5)虽然每一个生命是卑微渺小的,但组成整个人类却可以创造历史,推动社会前进。表现出作者浩渺的思绪、宽广的胸襟。 (6)不是每一道江流都能入海,不流动的便成了死湖;不是每一粒种子都能成树,不生长的便成了空壳。

(7)生命中不是永远快乐,也不是永远痛苦,快乐和痛苦是相生相成的。

(8)在快乐中我们要感谢生命,在痛苦中我们也要感谢生命。

(6)并不是每一个人都能成才,都能为人类作贡献,不努力、不拼搏,人就成了行尸走肉,失去了人生的意义。品味关键语句,理解其深层含意。(7)阐述生命中快乐与痛苦的辩证法,表明作者对生命规律的判断、认识。 (8)这一句话与孟子的“生于忧患”表意相同,我们要学会享受痛苦、感谢痛苦。主题 本文以“一江春水”和“一棵小树”为例,揭示生命的生长、壮大和衰老的普遍规律,以及生命中的苦痛与幸福相伴相生的一般法则,同时表达生命不止奋斗不息的 意志和豁达乐观的 精神。七、拓展延伸我们的生命是短暂的,你相信有来生吗? 那么,我 们该如何 面对生 活?特别是面对痛苦? 想像和联想1、作者把生命比做水和树,你呢?2、是否能联想到某些名 句 来加深感悟吗?我从来不把安逸和快乐看作是生活目的本身---这种伦理基础,我叫它猪栏的理想。 —— 爱因斯坦不要慨叹生活的痛苦!---慨叹是弱者...... —— 高尔基人的一生可能燃烧也可能腐朽,我不能腐朽,我愿意燃烧起来! —— 奥斯特洛夫斯基人生应该如蜡烛一样,从顶燃到底,一直都是光明的。 — 萧楚女“生当作人杰,死亦为鬼雄。” 李清照

文天祥:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

孟子:“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”

枭鸟 荫庇xié yí yìxīn hàiyìn bìxiāoqì骄奢 绯红

朔方 一泻千里这些词语你会吗?四、初读课文,整体感知浏览全文,感知结构

全文只有一段,但思路清晰,根据你的理解把本文分为四层,并说明理由。第一层:(第一句话)这是文章的领起句。

第二层:从“生命像向东流的一江春水”到“也不敢信来生”。描写生命像春水东流的状况,应该独立成段。

第三层:从“生命又像一颗小树”到“也不敢信来生”。描写生命像一棵小树成长和衰亡的状况。

第四层:最后结尾。总结全文,抒发感想,阐发哲理。五、合作探究

1、本文都把生命比做什么?

2、“一江春水”和“一棵小树”分别经历了哪几个生命历程或哪几个生命状态?暗示了怎样的人生历程、人生态度?

3、作者为什么把生命比做树,比做水?作者是怎样用形象化的语言加以描写的?

思考题:谈生命最能表达课文主题的思想的是哪一句或哪几句?你从课文中领悟到生命的本质是什么 生命的规律又是什么?生命中不是永远快乐,也不是永远痛苦,快乐和痛苦是相生

相成的.在快乐中我们感谢生命,在痛苦中我们也要感谢生命.生命的本质—蓬勃成长,奋勇前进,任何力量也无法

阻碍它压制它.生命的规律—始而渺小、微弱,继而强健、壮大,终而

归于消亡,其间幸福与苦难、顺利与曲折

相伴相随。六、精读品析 (1)她(大海)多么辽阔,多么伟大!多么光明,又多么黑暗!

(2)他消融了,归化了,说不上快乐,也没有悲哀!

(3)然而我不敢说来生,也不敢信来生!

(4)他会听见黄莺清吟,杜鹃啼血,也许还听见枭鸟的怪鸣。

(5)在宇宙的大生命中,我们是多么卑微,多么渺小,而一滴一叶的活动生长合成了整个宇宙的进化运行。

(1)句中的“大海”指生命的归宿。“光明”象征生命达到辉煌的顶点,“黑暗”指生命的终结。生命是一个客观的过程,“光明”与“黑暗”相生相随。 品味关键语句,理解其深层含意。(2)生命是一种过程,应当从容镇定地面对死亡,显示了作者“生而何欢,死而何惧”的平常心。(3)作者一方面肯定生命可以再生,一方面又否定生命的“轮回”说,冷静、客观、从容地面对生命,热爱生命,表现了作者积极乐观的人生态度。(4)人的一生会遇到快乐、悲哀、嘲讽甚至反对,快乐与痛苦相生相随。(5)虽然每一个生命是卑微渺小的,但组成整个人类却可以创造历史,推动社会前进。表现出作者浩渺的思绪、宽广的胸襟。 (6)不是每一道江流都能入海,不流动的便成了死湖;不是每一粒种子都能成树,不生长的便成了空壳。

(7)生命中不是永远快乐,也不是永远痛苦,快乐和痛苦是相生相成的。

(8)在快乐中我们要感谢生命,在痛苦中我们也要感谢生命。

(6)并不是每一个人都能成才,都能为人类作贡献,不努力、不拼搏,人就成了行尸走肉,失去了人生的意义。品味关键语句,理解其深层含意。(7)阐述生命中快乐与痛苦的辩证法,表明作者对生命规律的判断、认识。 (8)这一句话与孟子的“生于忧患”表意相同,我们要学会享受痛苦、感谢痛苦。主题 本文以“一江春水”和“一棵小树”为例,揭示生命的生长、壮大和衰老的普遍规律,以及生命中的苦痛与幸福相伴相生的一般法则,同时表达生命不止奋斗不息的 意志和豁达乐观的 精神。七、拓展延伸我们的生命是短暂的,你相信有来生吗? 那么,我 们该如何 面对生 活?特别是面对痛苦? 想像和联想1、作者把生命比做水和树,你呢?2、是否能联想到某些名 句 来加深感悟吗?我从来不把安逸和快乐看作是生活目的本身---这种伦理基础,我叫它猪栏的理想。 —— 爱因斯坦不要慨叹生活的痛苦!---慨叹是弱者...... —— 高尔基人的一生可能燃烧也可能腐朽,我不能腐朽,我愿意燃烧起来! —— 奥斯特洛夫斯基人生应该如蜡烛一样,从顶燃到底,一直都是光明的。 — 萧楚女“生当作人杰,死亦为鬼雄。” 李清照

文天祥:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

孟子:“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)