河南省平顶山市宝丰县名校2024-2025学年七年级上学期9月月考历史试卷(含解析答案)

文档属性

| 名称 | 河南省平顶山市宝丰县名校2024-2025学年七年级上学期9月月考历史试卷(含解析答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 773.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-02 17:52:01 | ||

图片预览

文档简介

河南省平顶山市宝丰县名校2024-2025学年七年级上学期9月月考历史试卷

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.我们之所以了解了元谋人、北京人、山顶洞人的生产生活情况,主要是通过( )

A.神话传说 B.史书记载 C.考古发掘 D.史学家推断

2.考古学家在北京人地层处发现了大量的朴树籽,还有榛子、胡桃、松、榆等植物孢粉;在北京人居住的洞穴里,发现了不同动物的化石。由此可知北京人( )

A.以采集狩猎为生 B.已经会人工取火 C.开始种植农作物 D.会使用磨制石器

3.中国是世界上早期的文明起源地之一,比较山顶洞人和北京人,山顶洞人的生活较进步之处在于( )

A.过着群居生活 B.会缝制衣服 C.会种植水稻 D.会种植粟

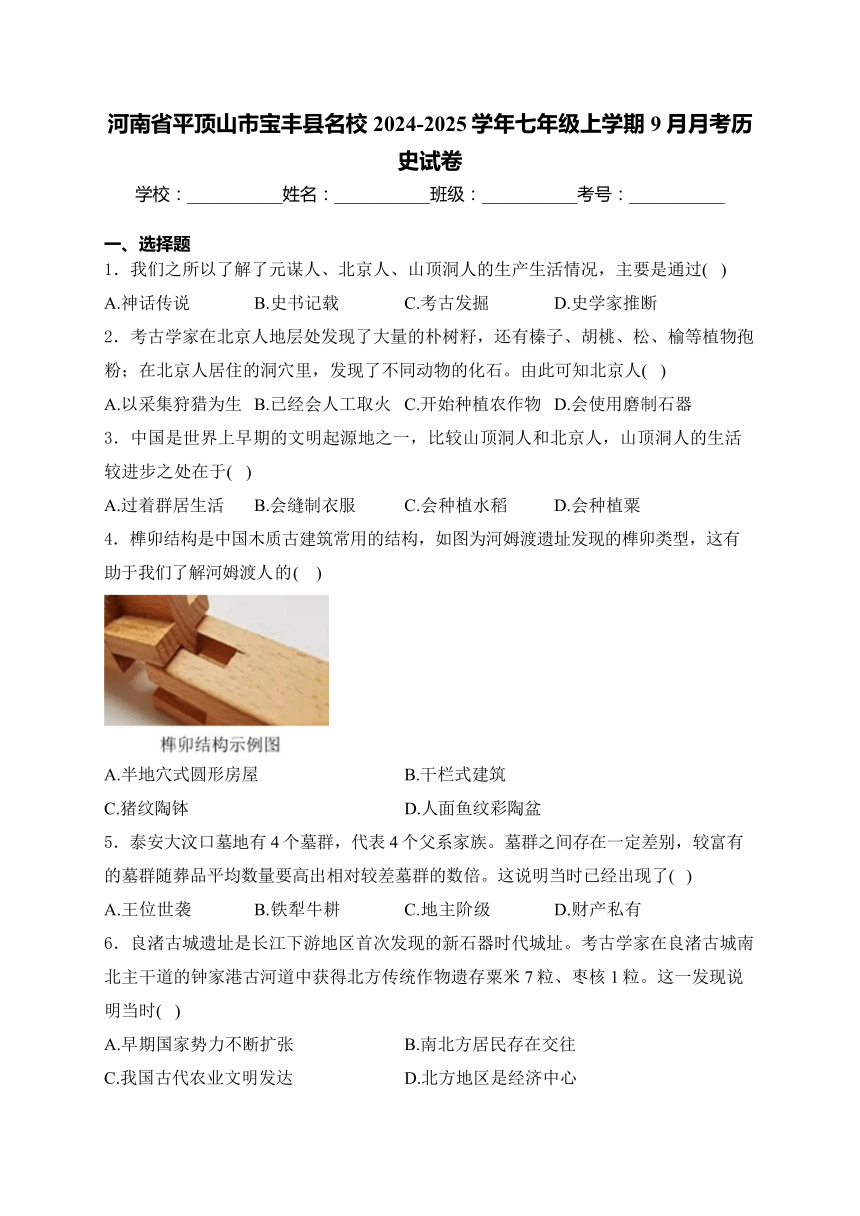

4.榫卯结构是中国木质古建筑常用的结构,如图为河姆渡遗址发现的榫卯类型,这有助于我们了解河姆渡人的( )

A.半地穴式圆形房屋 B.干栏式建筑

C.猪纹陶钵 D.人面鱼纹彩陶盆

5.泰安大汶口墓地有4个墓群,代表4个父系家族。墓群之间存在一定差别,较富有的墓群随葬品平均数量要高出相对较差墓群的数倍。这说明当时已经出现了( )

A.王位世袭 B.铁犁牛耕 C.地主阶级 D.财产私有

6.良渚古城遗址是长江下游地区首次发现的新石器时代城址。考古学家在良渚古城南北主干道的钟家港古河道中获得北方传统作物遗存粟米7粒、枣核1粒。这一发现说明当时( )

A.早期国家势力不断扩张 B.南北方居民存在交往

C.我国古代农业文明发达 D.北方地区是经济中心

7.长江下游发掘的新石器时代良渚古城遗址,由宫殿区、内城和外城组成;有同时期世界上规模最大的水利工程;还出土了大量玉器。据此可推知,长江下游地区( )

A.已有明显的社会等级制度 B.城市功能完备,有统一规划

C.出现早期国家,进入文明社会 D.粟作农业与手工业较发达

8.陶寺遗址自发掘以来,发现了大量的磨制石器,包括日常使用的工具如斧、刀,威望物品,装饰品,武器和生产石器的工具,而出土的日用工具占出土石制品一半。这表明了( )

A.磨制石器成为主要生产工具 B.该遗址处于旧石器时代

C.原始居民日常生活丰富多彩 D.此时期出现了早期国家

9.在我国古老传说中,黄帝部落联合炎帝部落与蚩尤部落进行了一次大战,蚩尤虽“请风伯、雨师纵大风雨”来帮他作战,结果还是被打败。该大战是( )

A.涿鹿之战 B.城濮之战 C.牧野之战 D.巨鹿之战

10.黄帝陵位于陕西黄陵县,每年的清明节都有大量来自海内外的炎黄子孙到这里祭拜。这是因为黄帝( )

A.是部落联盟首领 B.被尊崇为人文初祖

C.传说有很多发明 D.建立了第一个王朝

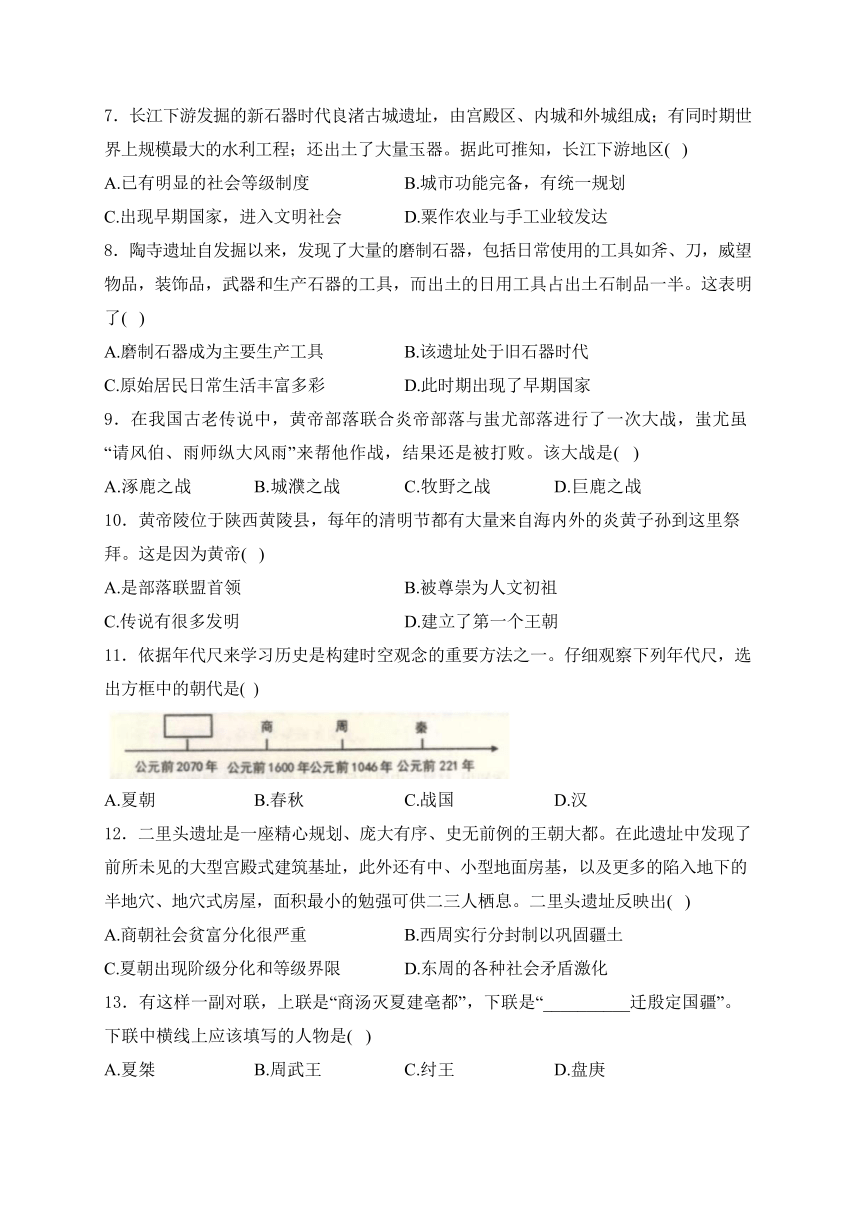

11.依据年代尺来学习历史是构建时空观念的重要方法之一。仔细观察下列年代尺,选出方框中的朝代是( )

A.夏朝 B.春秋 C.战国 D.汉

12.二里头遗址是一座精心规划、庞大有序、史无前例的王朝大都。在此遗址中发现了前所未见的大型宫殿式建筑基址,此外还有中、小型地面房基,以及更多的陷入地下的半地穴、地穴式房屋,面积最小的勉强可供二三人栖息。二里头遗址反映出( )

A.商朝社会贫富分化很严重 B.西周实行分封制以巩固疆土

C.夏朝出现阶级分化和等级界限 D.东周的各种社会矛盾激化

13.有这样一副对联,上联是“商汤灭夏建亳都”,下联是“__________迁殷定国疆”。下联中横线上应该填写的人物是( )

A.夏桀 B.周武王 C.纣王 D.盘庚

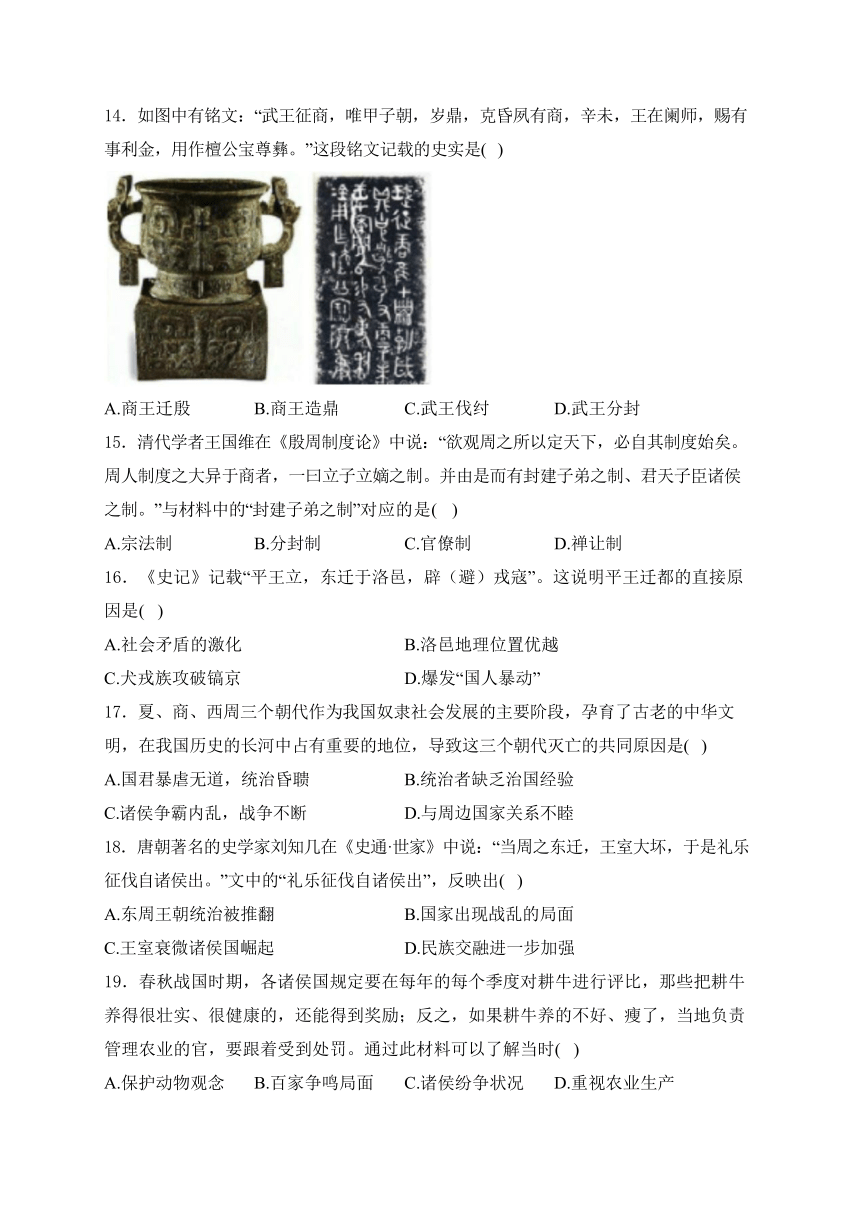

14.如图中有铭文:“武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商,辛未,王在阑师,赐有事利金,用作檀公宝尊彝。”这段铭文记载的史实是( )

A.商王迁殷 B.商王造鼎 C.武王伐纣 D.武王分封

15.清代学者王国维在《殷周制度论》中说:“欲观周之所以定天下,必自其制度始矣。周人制度之大异于商者,一曰立子立嫡之制。并由是而有封建子弟之制、君天子臣诸侯之制。”与材料中的“封建子弟之制”对应的是( )

A.宗法制 B.分封制 C.官僚制 D.禅让制

16.《史记》记载“平王立,东迁于洛邑,辟(避)戎寇”。这说明平王迁都的直接原因是( )

A.社会矛盾的激化 B.洛邑地理位置优越

C.犬戎族攻破镐京 D.爆发“国人暴动”

17.夏、商、西周三个朝代作为我国奴隶社会发展的主要阶段,孕育了古老的中华文明,在我国历史的长河中占有重要的地位,导致这三个朝代灭亡的共同原因是( )

A.国君暴虐无道,统治昏聩 B.统治者缺乏治国经验

C.诸侯争霸内乱,战争不断 D.与周边国家关系不睦

18.唐朝著名的史学家刘知几在《史通·世家》中说:“当周之东迁,王室大坏,于是礼乐征伐自诸侯出。”文中的“礼乐征伐自诸侯出”,反映出( )

A.东周王朝统治被推翻 B.国家出现战乱的局面

C.王室衰微诸侯国崛起 D.民族交融进一步加强

19.春秋战国时期,各诸侯国规定要在每年的每个季度对耕牛进行评比,那些把耕牛养得很壮实、很健康的,还能得到奖励;反之,如果耕牛养的不好、瘦了,当地负责管理农业的官,要跟着受到处罚。通过此材料可以了解当时( )

A.保护动物观念 B.百家争鸣局面 C.诸侯纷争状况 D.重视农业生产

20.史学家顾颉刚指出:“秦、晋两国又有同样的成就,秦的成就是融化了西戎,晋的成就是融化了狄人……名义上是把这些部落一个个翦灭了,实际上却把全部戎、狄民众的文化提高了……到战国就再没有所谓‘华夏’和‘戎狄’的区别了。”这说明春秋争霸( )

A.给人民带来深重灾难 B.客观上促进了民族交融

C.是走向统一必经之路 D.使秦晋两国的疆域扩大

二、材料题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一:1929年12月,在北京房山周口店龙骨山,我国考古工作者发现了北京人的第一个头盖骨化石,后来又发现了5个比较完整的头盖骨化石和200多块骨化石,还有大量的打制石器、动物化石和灰烬。

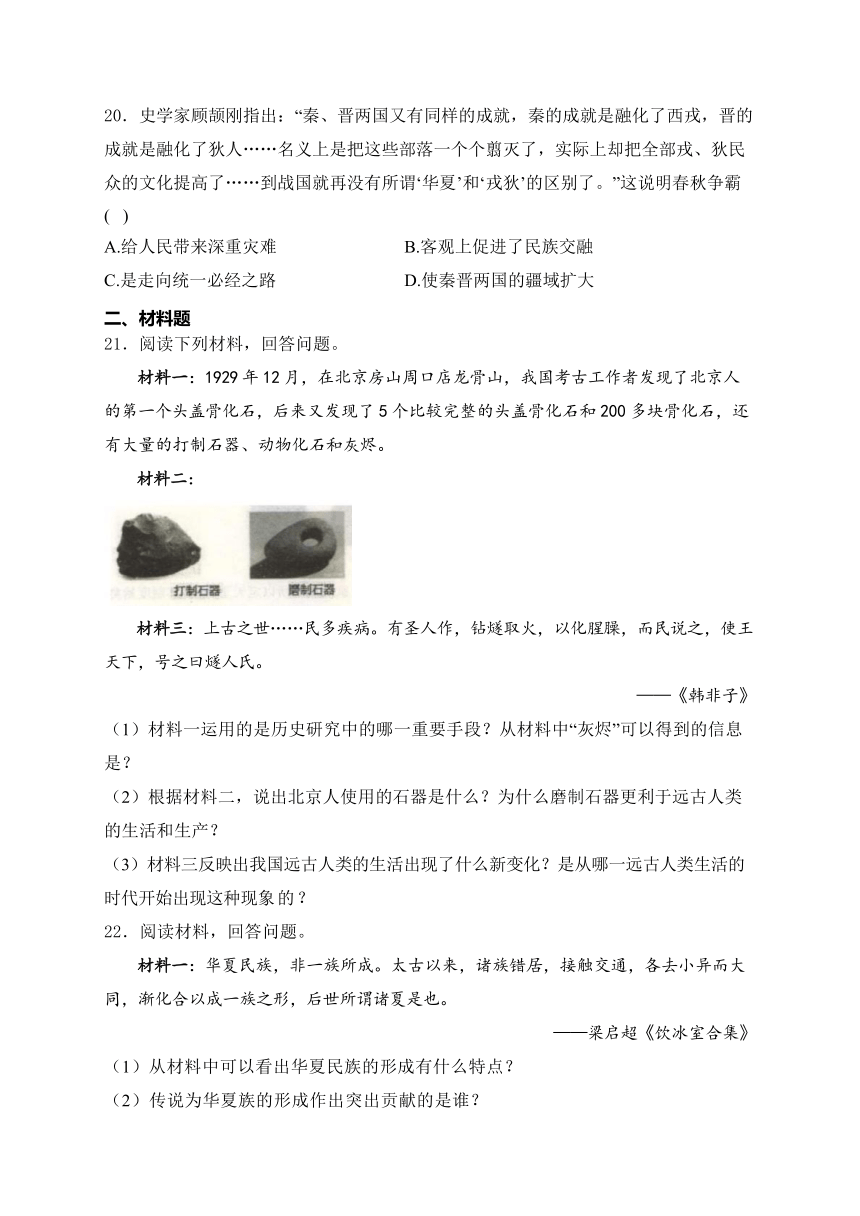

材料二:

材料三:上古之世……民多疾病。有圣人作,钻燧取火,以化腥臊,而民说之,使王天下,号之曰燧人氏。

——《韩非子》

(1)材料一运用的是历史研究中的哪一重要手段?从材料中“灰烬”可以得到的信息是?

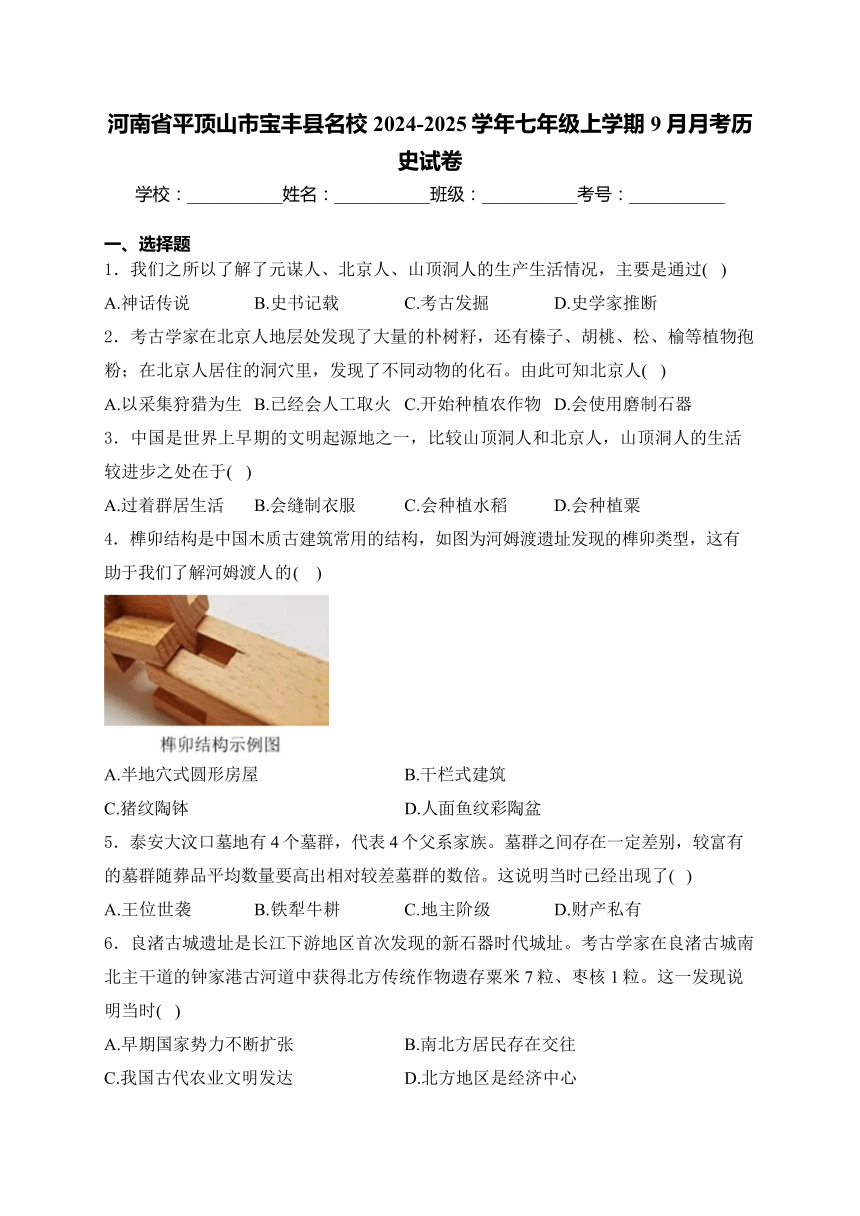

(2)根据材料二,说出北京人使用的石器是什么?为什么磨制石器更利于远古人类的生活和生产?

(3)材料三反映出我国远古人类的生活出现了什么新变化?是从哪一远古人类生活的时代开始出现这种现象的?

22.阅读材料,回答问题。

材料一:华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。

——梁启超《饮冰室合集》

(1)从材料中可以看出华夏民族的形成有什么特点?

(2)传说为华夏族的形成作出突出贡献的是谁?

材料二:禹教训,采用疏导的方法,开凿河渠疏导洪水入海。他全身心投入治水,曾三过家门而不入,经过10多年的努力,终于消除了水患。

(3)从大禹治水的事迹中可以看到大禹什么样的精神?

23.制度创新促进社会的发展。阅读下列材料回答问题:

材料一:图片

材料二:大道之行,天下为公,选贤与能,……是谓大同。今大道既隐,天下为家,……是谓小康。

——《礼记·礼运》

材料三:观察如图。

(1)结合所学知识,材料一中图片反映的是哪一种选官制度?指出这种制度的特点。

(2)根据所学知识,材料二中的“天下为家”的“家”是指什么?这种变化反映了什么本质问题?

(3)根据所学知识,材料三中图片反映的是西周的什么制度?谈谈这种制度存在的弊端。

24.阅读材料,回答问题。

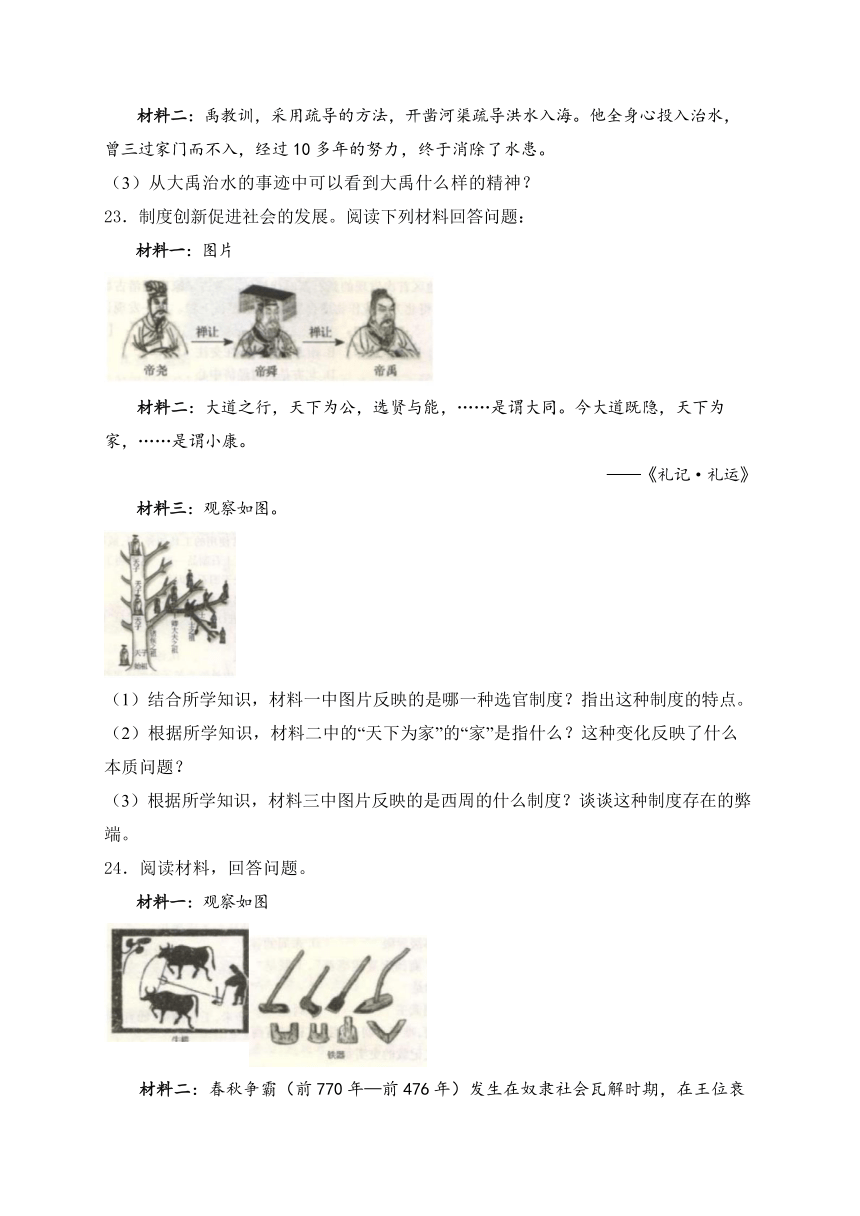

材料一:观察如图

材料二:春秋争霸(前770年—前476年)发生在奴隶社会瓦解时期,在王位衰落的同时,一些诸侯国强大起来。为了夺取更多的土地、财产和人口,争当左右天下、支配别国的霸主,几个大的诸侯之间,展开了长期的争霸战争。在争霸过程中,像吴王闔閭、越王勾践等先后做过霸主。

(1)从材料一的两幅图中,你获取了哪些历史信息?这些信息说明了什么?

(2)根据材料二,指出诸侯争霸的目的是什么?

(3)结合以上材料及所学知识,说说春秋时期诸侯争霸有何弊端?

三、论述题

25.依据下面材料提炼观点,并运用所学知识加以论述,写一篇80—120字的小短文。(要求:观点明确,史实正确,表述完整)

材料一:中央农村经济工作会议指出,“我国自古以农立国,创造了源远流长、灿烂辉煌的农耕文明,长期领先世界”。……最早栽培了小米、水稻、茶和大豆等作物,拥有世界20%的原生物种。……

材料二:江西万年仙人洞——吊桶环遗址、湖南道县玉蟾岩遗址、浙江浦江上山遗址等,都发现了早期栽培稻遺存,它们的年代距今约12000多年至10000年。北京东胡林遗址、内蒙古赤峰兴隆洼遗址等,都发现了早期栽培粟和黍的遗存,时间在距今10000年至8000年前。

参考答案

1.答案:C

解析:根据所学可知,元谋人、北京人、山顶洞人都处于史前时期,了解史前时期的历史需要借助考古学者根据发掘的古人类化石进行研究,化石是研究远古人类历史的重要证据,故C项正确;神话传说、史书记载、史学家推断不是研究我国早期的原始人类——元谋人、北京人、山顶洞人的生产生活情况的方式,排除ABD项。故选:C。

2.答案:A

解析:根据题干“大量的朴树籽,还有榛子、胡桃、松、榆等植物孢粉”“不同动物的化石”可知,大量的树籽、孢粉及动物化石说明植物北京人以采集和狩猎为生,A项正确;题干未涉及北京人用火信息,北京人不会人工取火,排除B项;大量的朴树籽,还有榛子、胡桃、松、榆等植物孢粉不能说明北京人种植农作物,排除C项;北京人使用的是打制石器,排除D项。故选A项。

3.答案:B

解析:山顶洞人依然使用打制石器,但已经掌握磨光和钻孔技术。他们已经懂得人工取火,靠采集、狩猎为生,还会捕鱼,会缝制衣服,比较山顶洞人和北京人,山顶洞人的生活较进步之处在于会缝制衣服。故B正确;山顶洞人与北京人都过着群居生活,排除A;种植水稻的是河姆渡人,会种植粟的是半坡人,北京人与山顶洞人不会种植农作物,排除CD。故选:B。

4.答案:B

解析:据题干并结合所学可知,距今约7000年的河姆渡人生活在长江流域,他们使用磨制石器、骨器、用耒耜耕地,种植水稻,住干栏式房屋,过着定居生活。故B符合题意;半坡人住半地穴式圆形房屋,排除A;猪纹陶钵、人面鱼纹彩陶盆都是陶器,与榫卯结构无关,排除CD。故选:B。

5.答案:D

解析:根据材料可知,泰安大汶口墓群随葬品平均数量要高出相对较差墓群的数倍,说明当时已经存在财产私有,D项正确;夏朝出现了王位世袭制度,排除A项;结合所学知识,我们可知春秋战国时期出现铁犁牛耕、地主阶级,排除BC项。故选:D。

6.答案:B

解析:根据材料“良渚古城……获得北方传统作物遗存粟米7粒、枣核1粒”可知,良渚古城遗址是长江下游地区的遗址,却发现了北方传统作物,这说明当时南北方居民存在交往,B正确。A从材料中得不出,排除;只有农作物,并不能说明古代农业文明发达,且与题干主旨不符,排除C;材料反映的是良渚古城遗址的考古发现,不能说明北方地区是当时经济中心,排除D。

7.答案:C

解析:分析材料“新石器时代良渚古城遗址,由宫殿区、内城和外城组成”,可以看出距今四五千年长江下游地区已经存在阶级分化,说明当时已经出现早期国家。,进入文明社会,C是正确的选项;材料不能体现城市功能完备,有统一规划,也没有体现出有明显的社会等级制度,排除AB;材料没有体现粟作农业较发达,排除D。故选:C。

8.答案:A

解析:据题干“陶寺遗址自发掘以来,发现了大量的磨制石器,包括日常使用的工具如斧、刀,威望物品,装饰品,武器和生产石器的工具……”可知,这说明磨制石器成为主要生产工具。故A符合题意;陶寺遗址发现了大量的磨制石器,说明陶寺遗址处于新石器时代,排除B;题干材料不能说明原始居民日常生活丰富多彩,排除C;题干材料不能表明此时期出现了早期国家,排除D。故选:A。

9.答案:A

解析:距今约四五千年,生活在黄河69%炎帝部落和黄帝部落联合在涿鹿一战中打败蚩尤部落。故选:A。

10.答案:B

解析:据题干“炎黄子孙到这里拜祭”和结合所学可知,黄帝部落打败了蚩尤部落,势力和声望大增,被推举为部落联盟首领,这一部落联盟以后逐渐形成为华夏族,后人尊崇炎帝和黄帝为人文初祖。故B正确;黄帝是部落联盟首领,但这并不是黄帝受到炎黄子孙祭拜的原因,排除A;黄帝传说有很多发明,但不是炎黄子孙祭拜的原因,排除C;禹建立了中国历史上第一个王朝夏朝,排除D。故选:B。

11.答案:A

解析:本题主要考查夏朝的建立。A.根据所学知识可知,公元前2070年,禹建立夏朝,夏朝是我国历史上第一个王朝,故A正确;B春秋时期开始于公元前770年,结束于公元前476年,与题干时间不符,故B错误;C.战国时期开始于公元前475年,结束于公元前221年,与题干时间不符,故C错误;D.汉朝开始于公元前202年,结束于公元220年,与题干时间不符,故D错误。

12.答案:C

解析:由材料中不同大小的建筑物基址可知,夏朝时期不同的人住在不同规格的房屋中,这说明夏王朝社会等级差别十分明显。故C符合题意;二里头遗址是夏朝都城遗址,与商朝、西周、东周无关,排除ABD。故选:C。

13.答案:D

解析:由于政治动乱和水患,商朝前期多次迁都,公元前1300年,商王盘庚把都城迁到殷,商朝的统治稳定下来。因此后人把商朝又称为殷朝。因此横线上人物是盘庚。故选:D。

14.答案:C

解析:据题干并结合所学知识可知,公元前1046年,周武王率军在牧野大战中打败商军,商朝灭亡,周朝建立,周朝定都镐京,历史上称为西周。题干铭文记载的史实是武王伐纣。故C符合题意;题干铭文记载的史实是武王伐纣,与商王迁殷、商王造鼎、武王分封无关,排除ABD。故选:C。

15.答案:B

解析:根据材料“一曰立子立嫡之制。并由是而有封建子弟之制、君天子臣诸侯之制”并结合所学知识可知,西周实行分封制,周天子把土地和平民、奴隶,分给亲属、功臣等,封他们为诸侯,诸侯必须服从周天子的命令,向天子交纳贡品,平时镇守疆土,战时带兵随天子作战,B项正确;宗法制是按照血缘关系分配政治权力,与材料无关,排除A项;官僚制是秦朝建立的,与材料无关,排除C项;禅让制是原始社会推举部落首领的制度,与材料无关,排除D项。故选:B。

16.答案:C

解析:公元前1046年周武王建立西周,定都镐京;公元前771年,犬戎族攻破了镐京,杀死周幽王,西周灭亡。为躲避犬戎族的威胁,第二年,周平王东迁洛,史称“东周”。据题干关键信息“辟(避)戎寇”可知,平王迁都的直接原因是犬戎族攻破镐京。C符合题意。故选:C。

17.答案:A

解析:结合所学知识可知,约公元前2070年,禹建立了我国历史上第一个王朝夏,夏桀是夏朝的最后一个国王,他统治残暴,用武力伤害百姓,引起民众的反抗。商部落的首领汤联络周围部落,起兵攻伐夏王桀,桀大败,夏朝灭亡。约公元前1600年,汤建立商朝,商纣王是商朝的最后一个王,他对外征伐,耗费国力,同时修筑豪华宫殿,对百姓征收繁重的赋税,还施用酷刑,残害人民。公元前1046年,武王联合各地势力,组成庞大的政治联盟,与商军在牧野决战,商军倒戈,周军占领商都,商朝灭亡。周武王建立周朝,定都镐京,史称西周。周幽王是西周最后一个王,朝政腐败,社会各种矛盾激化。公元前771年,西周王朝被犬戎族所灭。因此导致这三个朝代灭亡的共同原因是国君暴虐无道,统治昏聩。A项符合题意;BCD项与题干内容不符,可排除。故选:A。

18.答案:C

解析:春秋时期,铁制农具和牛耕出现,分封制逐步瓦解。西周王室势力衰微,周王虽然在名义上仍是天下“共主”,但已无力控制诸侯。诸侯国势力崛起,不再听从王命,各自为政,也不再定期向天子纳贡,致使周王室在财政上陷入困境,甚至要依赖诸侯国的经济支持。题干“礼乐征伐自诸侯出”说明周王室衰微诸侯国崛起,故C项正确;材料反映的是周王室势力的衰落,ABD项都与这一主旨不符,排除。故选:C。

19.答案:D

解析:通过题干材料可以了解当时重视农业生产,牛可以耕地,提高生产效率,人们重视对牛的饲养。ABC不符合题意,排除。故选:D。

20.答案:B

解析:据材料“秦、晋两国又有同样的成就,秦的成就是融化了西戎,晋的成就是融化了狄人……名义上是把这些部落一个个翦灭了,实际上却把全部戎、狄民众的文化提高了……到战国就再没有所谓‘华夏’和‘戎狄’的区别了。”和所学知识可知,在春秋争霸的过程中,有的诸侯国被灭掉,一些强大的诸侯国的疆域不断扩展,与此同时,中原的“诸华”“诸夏”在同周边的戎、狄、蛮、夷等民族的长期交往和斗争中,出现了大规模的民族融合,B项正确;争霸战争给人民带来深重灾难,但不符合材料主旨,排除A项;争霸战争加速国家的统一,但“是走向统一必经之路”不符合材料主旨,排除C项;材料强调的是民族融合,而不是一些强大的诸侯国的疆域不断扩展,排除D项;故选B项。

21.答案:(1)考古发现;北京人会使用火。

(2)打制石器;磨制石器光滑平整,刃部锋利,可以多次使用,大大提高了劳动生产率。

(3)从使用天然火到钻木取火;山顶洞人。

解析:(1)材料一运用的是历史研究中的考古发现:材料中的“动物化石”说明了北京人通过狩猎获取食物。从材料中“灰烬”可以得到的信息是北京人会使用火。

(2)根据材料二看出,北京人和山顶洞人分别使用的石器是打制石器和磨制石器;磨制石器更利于远古人类的生活和生产,原因是磨制石器光滑平整,刃部锋利,可以多次使用,大大提高了劳动生产率。

(3)材料三反映出我国远古人类的生活出现的新变化是从使用天然火到钻木取火;从山顶洞人生活的时代开始出现这种现象的。

22.答案:(1)华夏民族是由各族交错杂居,在求大同去小异,相互交流、交融的过程中形成的。

(2)炎帝和黄帝。

(3)创新精神、不屈不挠的斗争精神、无私奉献精神、敬业精神等。

解析:(1)据材料一“华夏民族,非一族所成。太古以来,请族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也”可知,华夏民族是由各族交错杂居,在求大同去小异,相互交流、交融的过程中形成的。

(2)传说中为华夏族的形成作出突出贡献的两个人物是炎帝和黄帝。距今约四五千年,生活在黄河流域的炎帝部落和黄帝部落联合在涿鹿一战中打败蚩尤部落。从此,炎帝、黄帝部落结成联盟,经过长期发展形成日后的华夏族,华夏族是汉族的前身,中华民族的主干部分,炎帝与黄帝共同尊奉为中华民族“人文初祖”。

(3)大禹治水的事迹几千年来被人们广为传颂,由此可以看到大禹的创新精神、不屈不挠的斗争精神、无私奉献精神、敬业精神等。

23.答案:(1)制度:禅让制。特点:传贤。(以贤德为传承原则)

(2)含义:帝王把国家政权世代据为己有,把国家当作一家的私产。本质:社会生产力不断进步,私有制不断发展。

(3)分封制。地方诸侯享有相当大的独立性,容易发展成为地方割据势力,反叛中央。

解析:(1)根据图示,材料一反映了尧舜禹之间实行禅让制。结合所学知识,相传在黄帝之后,黄河流域主要有陶唐氏、有虞氏、夏后氏等部落。这一时期,气候变化导致黄河泛滥,洪水成灾。为抵御共同的灾难,三个部落走向了联盟,尧、舜、禹依次成为部落联盟的首领。当时实行禅让制,即将部落首领位子传给贤德之人。尧年老时,征求各部落首领意见,推举品行高尚的舜做他的继承人。舜年老时让位于禹。

(2)结合所学知识,“天下为家”的“家”是指帝王把国家政权世代据为己有,把国家当作一家的私产。本质上反映了随着社会生产力的发展,私有制不断发展。由“公天下”到“私天下”的转变是社会生产力发展的结果。

(3)根据材料三及所学知识,反映了西周的分封制。该制度的弊端是:地方诸侯享有相当大的独立性,容易发展成为地方割据势力,反叛中央。

24.答案:(1)铁制农具和牛耕开始用于农业生产;这说明春秋时期农业生产力得到显著提高。

(2)目的:扩展疆域,掠夺财富和人口,操纵政治。

(3)弊端:引发了一系列战争,破坏了社会生产,给人民带来巨大灾难。

解析:(1)根据材料一中的“牛耕”“铁器”可知,春秋时期农业领域出现了铁制农具和牛耕技术。根据所学可知,铁制农具和牛耕的使用,是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志,促进了农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件,这说明春秋时期的生产力得到了显著提高。

(2)根据材料二中的“夺取更多的土地、财产和人口,争当左右天下、支配别国的霸主”可知,诸侯争霸的目的是为了扩展疆域,掠夺财富和人口,操纵政治。

(3)本题为开放性试题,言之有理即可,根据所学可知,各诸侯国为了自身的利益,相互之间展开激烈的争斗,使得战事不断,中原地区的诸侯国几乎都卷入了战争,严重破坏了社会生产,给人民带来了巨大灾难。

25.答案:观点:我国农业生产具有悠久的历史。

论述:考古发现表明,我国很多地区出现了早期农作物的种植遗存。如江西万年仙人洞——吊桶环遗址、湖南道县玉蟾岩遗址出土的稻谷、湖南澧县城关山的稻田遗址、浙江浦江上山遗址等都发现了距今约12000多年至10000年的早期栽培稻遗存。北京东胡林遗址、内蒙古赤峰兴隆洼遗址等,都发现了距今10000年至8000年前的早期栽培粟和黍的遗存。越来越多的考古遗址和成果证明,我国最早栽培了小米、水稻、茶和大豆等作物,拥有世界20%的原生物种。综上可知,我国农业生产具有悠久的历史,创造了源远流长、灿烂辉煌的农耕文明。

解析:观点:根据材料一“中央农村经济工作会议指出,‘我国自古以农立国,创造了源远流长、灿烂辉煌的农耕文明,长期领先世界’。……最早栽培了小米、水稻、茶和大豆等作物,拥有世界20%的原生物种。”并结合所学知识可知,我国是世界上农业起源地之一,在长期的食物采集活动中,我国先民对各类可食用植物的认识逐渐加深,距今约万年,他们开始对一些野生的植物进行管理,距今约1万年,我国南北方都出现了人工栽培的农作物,目前已知世界上最早的栽培水稻、粟和黍均发现于我国,水稻、粟和黍的人工栽培,是我们的祖先为人类文明作出的重要贡献。因此,可以提炼出观点:我国农业生产具有悠久的历史论述:围绕观点,结合材料考古发现的相关史实进行论述,做到史论结合,条理清晰。如:考古发现表明,我国很多地区出现了早期农作物的种植遗存。如江西万年仙人洞吊桶环遗址、湖南道县玉蟾岩遗址、浙江浦江上山遗址等,都发现了距今约12000多年至10000年的早期栽培稻遗存。北京东胡林遗址、内蒙古赤峰兴隆洼遗址等,都发现了距今10000年至8000年前的早期栽培粟和黍的遗存。越来越多的考古遗址和成果证明,我国最早栽培了小米、水稻。茶和大豆等作物,拥有世界20%的原生物种。最后得出结论:综上可知,我国农业生产具有悠久的历史,创造了源远流长、灿烂辉煌的农耕文明。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.我们之所以了解了元谋人、北京人、山顶洞人的生产生活情况,主要是通过( )

A.神话传说 B.史书记载 C.考古发掘 D.史学家推断

2.考古学家在北京人地层处发现了大量的朴树籽,还有榛子、胡桃、松、榆等植物孢粉;在北京人居住的洞穴里,发现了不同动物的化石。由此可知北京人( )

A.以采集狩猎为生 B.已经会人工取火 C.开始种植农作物 D.会使用磨制石器

3.中国是世界上早期的文明起源地之一,比较山顶洞人和北京人,山顶洞人的生活较进步之处在于( )

A.过着群居生活 B.会缝制衣服 C.会种植水稻 D.会种植粟

4.榫卯结构是中国木质古建筑常用的结构,如图为河姆渡遗址发现的榫卯类型,这有助于我们了解河姆渡人的( )

A.半地穴式圆形房屋 B.干栏式建筑

C.猪纹陶钵 D.人面鱼纹彩陶盆

5.泰安大汶口墓地有4个墓群,代表4个父系家族。墓群之间存在一定差别,较富有的墓群随葬品平均数量要高出相对较差墓群的数倍。这说明当时已经出现了( )

A.王位世袭 B.铁犁牛耕 C.地主阶级 D.财产私有

6.良渚古城遗址是长江下游地区首次发现的新石器时代城址。考古学家在良渚古城南北主干道的钟家港古河道中获得北方传统作物遗存粟米7粒、枣核1粒。这一发现说明当时( )

A.早期国家势力不断扩张 B.南北方居民存在交往

C.我国古代农业文明发达 D.北方地区是经济中心

7.长江下游发掘的新石器时代良渚古城遗址,由宫殿区、内城和外城组成;有同时期世界上规模最大的水利工程;还出土了大量玉器。据此可推知,长江下游地区( )

A.已有明显的社会等级制度 B.城市功能完备,有统一规划

C.出现早期国家,进入文明社会 D.粟作农业与手工业较发达

8.陶寺遗址自发掘以来,发现了大量的磨制石器,包括日常使用的工具如斧、刀,威望物品,装饰品,武器和生产石器的工具,而出土的日用工具占出土石制品一半。这表明了( )

A.磨制石器成为主要生产工具 B.该遗址处于旧石器时代

C.原始居民日常生活丰富多彩 D.此时期出现了早期国家

9.在我国古老传说中,黄帝部落联合炎帝部落与蚩尤部落进行了一次大战,蚩尤虽“请风伯、雨师纵大风雨”来帮他作战,结果还是被打败。该大战是( )

A.涿鹿之战 B.城濮之战 C.牧野之战 D.巨鹿之战

10.黄帝陵位于陕西黄陵县,每年的清明节都有大量来自海内外的炎黄子孙到这里祭拜。这是因为黄帝( )

A.是部落联盟首领 B.被尊崇为人文初祖

C.传说有很多发明 D.建立了第一个王朝

11.依据年代尺来学习历史是构建时空观念的重要方法之一。仔细观察下列年代尺,选出方框中的朝代是( )

A.夏朝 B.春秋 C.战国 D.汉

12.二里头遗址是一座精心规划、庞大有序、史无前例的王朝大都。在此遗址中发现了前所未见的大型宫殿式建筑基址,此外还有中、小型地面房基,以及更多的陷入地下的半地穴、地穴式房屋,面积最小的勉强可供二三人栖息。二里头遗址反映出( )

A.商朝社会贫富分化很严重 B.西周实行分封制以巩固疆土

C.夏朝出现阶级分化和等级界限 D.东周的各种社会矛盾激化

13.有这样一副对联,上联是“商汤灭夏建亳都”,下联是“__________迁殷定国疆”。下联中横线上应该填写的人物是( )

A.夏桀 B.周武王 C.纣王 D.盘庚

14.如图中有铭文:“武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商,辛未,王在阑师,赐有事利金,用作檀公宝尊彝。”这段铭文记载的史实是( )

A.商王迁殷 B.商王造鼎 C.武王伐纣 D.武王分封

15.清代学者王国维在《殷周制度论》中说:“欲观周之所以定天下,必自其制度始矣。周人制度之大异于商者,一曰立子立嫡之制。并由是而有封建子弟之制、君天子臣诸侯之制。”与材料中的“封建子弟之制”对应的是( )

A.宗法制 B.分封制 C.官僚制 D.禅让制

16.《史记》记载“平王立,东迁于洛邑,辟(避)戎寇”。这说明平王迁都的直接原因是( )

A.社会矛盾的激化 B.洛邑地理位置优越

C.犬戎族攻破镐京 D.爆发“国人暴动”

17.夏、商、西周三个朝代作为我国奴隶社会发展的主要阶段,孕育了古老的中华文明,在我国历史的长河中占有重要的地位,导致这三个朝代灭亡的共同原因是( )

A.国君暴虐无道,统治昏聩 B.统治者缺乏治国经验

C.诸侯争霸内乱,战争不断 D.与周边国家关系不睦

18.唐朝著名的史学家刘知几在《史通·世家》中说:“当周之东迁,王室大坏,于是礼乐征伐自诸侯出。”文中的“礼乐征伐自诸侯出”,反映出( )

A.东周王朝统治被推翻 B.国家出现战乱的局面

C.王室衰微诸侯国崛起 D.民族交融进一步加强

19.春秋战国时期,各诸侯国规定要在每年的每个季度对耕牛进行评比,那些把耕牛养得很壮实、很健康的,还能得到奖励;反之,如果耕牛养的不好、瘦了,当地负责管理农业的官,要跟着受到处罚。通过此材料可以了解当时( )

A.保护动物观念 B.百家争鸣局面 C.诸侯纷争状况 D.重视农业生产

20.史学家顾颉刚指出:“秦、晋两国又有同样的成就,秦的成就是融化了西戎,晋的成就是融化了狄人……名义上是把这些部落一个个翦灭了,实际上却把全部戎、狄民众的文化提高了……到战国就再没有所谓‘华夏’和‘戎狄’的区别了。”这说明春秋争霸( )

A.给人民带来深重灾难 B.客观上促进了民族交融

C.是走向统一必经之路 D.使秦晋两国的疆域扩大

二、材料题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一:1929年12月,在北京房山周口店龙骨山,我国考古工作者发现了北京人的第一个头盖骨化石,后来又发现了5个比较完整的头盖骨化石和200多块骨化石,还有大量的打制石器、动物化石和灰烬。

材料二:

材料三:上古之世……民多疾病。有圣人作,钻燧取火,以化腥臊,而民说之,使王天下,号之曰燧人氏。

——《韩非子》

(1)材料一运用的是历史研究中的哪一重要手段?从材料中“灰烬”可以得到的信息是?

(2)根据材料二,说出北京人使用的石器是什么?为什么磨制石器更利于远古人类的生活和生产?

(3)材料三反映出我国远古人类的生活出现了什么新变化?是从哪一远古人类生活的时代开始出现这种现象的?

22.阅读材料,回答问题。

材料一:华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。

——梁启超《饮冰室合集》

(1)从材料中可以看出华夏民族的形成有什么特点?

(2)传说为华夏族的形成作出突出贡献的是谁?

材料二:禹教训,采用疏导的方法,开凿河渠疏导洪水入海。他全身心投入治水,曾三过家门而不入,经过10多年的努力,终于消除了水患。

(3)从大禹治水的事迹中可以看到大禹什么样的精神?

23.制度创新促进社会的发展。阅读下列材料回答问题:

材料一:图片

材料二:大道之行,天下为公,选贤与能,……是谓大同。今大道既隐,天下为家,……是谓小康。

——《礼记·礼运》

材料三:观察如图。

(1)结合所学知识,材料一中图片反映的是哪一种选官制度?指出这种制度的特点。

(2)根据所学知识,材料二中的“天下为家”的“家”是指什么?这种变化反映了什么本质问题?

(3)根据所学知识,材料三中图片反映的是西周的什么制度?谈谈这种制度存在的弊端。

24.阅读材料,回答问题。

材料一:观察如图

材料二:春秋争霸(前770年—前476年)发生在奴隶社会瓦解时期,在王位衰落的同时,一些诸侯国强大起来。为了夺取更多的土地、财产和人口,争当左右天下、支配别国的霸主,几个大的诸侯之间,展开了长期的争霸战争。在争霸过程中,像吴王闔閭、越王勾践等先后做过霸主。

(1)从材料一的两幅图中,你获取了哪些历史信息?这些信息说明了什么?

(2)根据材料二,指出诸侯争霸的目的是什么?

(3)结合以上材料及所学知识,说说春秋时期诸侯争霸有何弊端?

三、论述题

25.依据下面材料提炼观点,并运用所学知识加以论述,写一篇80—120字的小短文。(要求:观点明确,史实正确,表述完整)

材料一:中央农村经济工作会议指出,“我国自古以农立国,创造了源远流长、灿烂辉煌的农耕文明,长期领先世界”。……最早栽培了小米、水稻、茶和大豆等作物,拥有世界20%的原生物种。……

材料二:江西万年仙人洞——吊桶环遗址、湖南道县玉蟾岩遗址、浙江浦江上山遗址等,都发现了早期栽培稻遺存,它们的年代距今约12000多年至10000年。北京东胡林遗址、内蒙古赤峰兴隆洼遗址等,都发现了早期栽培粟和黍的遗存,时间在距今10000年至8000年前。

参考答案

1.答案:C

解析:根据所学可知,元谋人、北京人、山顶洞人都处于史前时期,了解史前时期的历史需要借助考古学者根据发掘的古人类化石进行研究,化石是研究远古人类历史的重要证据,故C项正确;神话传说、史书记载、史学家推断不是研究我国早期的原始人类——元谋人、北京人、山顶洞人的生产生活情况的方式,排除ABD项。故选:C。

2.答案:A

解析:根据题干“大量的朴树籽,还有榛子、胡桃、松、榆等植物孢粉”“不同动物的化石”可知,大量的树籽、孢粉及动物化石说明植物北京人以采集和狩猎为生,A项正确;题干未涉及北京人用火信息,北京人不会人工取火,排除B项;大量的朴树籽,还有榛子、胡桃、松、榆等植物孢粉不能说明北京人种植农作物,排除C项;北京人使用的是打制石器,排除D项。故选A项。

3.答案:B

解析:山顶洞人依然使用打制石器,但已经掌握磨光和钻孔技术。他们已经懂得人工取火,靠采集、狩猎为生,还会捕鱼,会缝制衣服,比较山顶洞人和北京人,山顶洞人的生活较进步之处在于会缝制衣服。故B正确;山顶洞人与北京人都过着群居生活,排除A;种植水稻的是河姆渡人,会种植粟的是半坡人,北京人与山顶洞人不会种植农作物,排除CD。故选:B。

4.答案:B

解析:据题干并结合所学可知,距今约7000年的河姆渡人生活在长江流域,他们使用磨制石器、骨器、用耒耜耕地,种植水稻,住干栏式房屋,过着定居生活。故B符合题意;半坡人住半地穴式圆形房屋,排除A;猪纹陶钵、人面鱼纹彩陶盆都是陶器,与榫卯结构无关,排除CD。故选:B。

5.答案:D

解析:根据材料可知,泰安大汶口墓群随葬品平均数量要高出相对较差墓群的数倍,说明当时已经存在财产私有,D项正确;夏朝出现了王位世袭制度,排除A项;结合所学知识,我们可知春秋战国时期出现铁犁牛耕、地主阶级,排除BC项。故选:D。

6.答案:B

解析:根据材料“良渚古城……获得北方传统作物遗存粟米7粒、枣核1粒”可知,良渚古城遗址是长江下游地区的遗址,却发现了北方传统作物,这说明当时南北方居民存在交往,B正确。A从材料中得不出,排除;只有农作物,并不能说明古代农业文明发达,且与题干主旨不符,排除C;材料反映的是良渚古城遗址的考古发现,不能说明北方地区是当时经济中心,排除D。

7.答案:C

解析:分析材料“新石器时代良渚古城遗址,由宫殿区、内城和外城组成”,可以看出距今四五千年长江下游地区已经存在阶级分化,说明当时已经出现早期国家。,进入文明社会,C是正确的选项;材料不能体现城市功能完备,有统一规划,也没有体现出有明显的社会等级制度,排除AB;材料没有体现粟作农业较发达,排除D。故选:C。

8.答案:A

解析:据题干“陶寺遗址自发掘以来,发现了大量的磨制石器,包括日常使用的工具如斧、刀,威望物品,装饰品,武器和生产石器的工具……”可知,这说明磨制石器成为主要生产工具。故A符合题意;陶寺遗址发现了大量的磨制石器,说明陶寺遗址处于新石器时代,排除B;题干材料不能说明原始居民日常生活丰富多彩,排除C;题干材料不能表明此时期出现了早期国家,排除D。故选:A。

9.答案:A

解析:距今约四五千年,生活在黄河69%炎帝部落和黄帝部落联合在涿鹿一战中打败蚩尤部落。故选:A。

10.答案:B

解析:据题干“炎黄子孙到这里拜祭”和结合所学可知,黄帝部落打败了蚩尤部落,势力和声望大增,被推举为部落联盟首领,这一部落联盟以后逐渐形成为华夏族,后人尊崇炎帝和黄帝为人文初祖。故B正确;黄帝是部落联盟首领,但这并不是黄帝受到炎黄子孙祭拜的原因,排除A;黄帝传说有很多发明,但不是炎黄子孙祭拜的原因,排除C;禹建立了中国历史上第一个王朝夏朝,排除D。故选:B。

11.答案:A

解析:本题主要考查夏朝的建立。A.根据所学知识可知,公元前2070年,禹建立夏朝,夏朝是我国历史上第一个王朝,故A正确;B春秋时期开始于公元前770年,结束于公元前476年,与题干时间不符,故B错误;C.战国时期开始于公元前475年,结束于公元前221年,与题干时间不符,故C错误;D.汉朝开始于公元前202年,结束于公元220年,与题干时间不符,故D错误。

12.答案:C

解析:由材料中不同大小的建筑物基址可知,夏朝时期不同的人住在不同规格的房屋中,这说明夏王朝社会等级差别十分明显。故C符合题意;二里头遗址是夏朝都城遗址,与商朝、西周、东周无关,排除ABD。故选:C。

13.答案:D

解析:由于政治动乱和水患,商朝前期多次迁都,公元前1300年,商王盘庚把都城迁到殷,商朝的统治稳定下来。因此后人把商朝又称为殷朝。因此横线上人物是盘庚。故选:D。

14.答案:C

解析:据题干并结合所学知识可知,公元前1046年,周武王率军在牧野大战中打败商军,商朝灭亡,周朝建立,周朝定都镐京,历史上称为西周。题干铭文记载的史实是武王伐纣。故C符合题意;题干铭文记载的史实是武王伐纣,与商王迁殷、商王造鼎、武王分封无关,排除ABD。故选:C。

15.答案:B

解析:根据材料“一曰立子立嫡之制。并由是而有封建子弟之制、君天子臣诸侯之制”并结合所学知识可知,西周实行分封制,周天子把土地和平民、奴隶,分给亲属、功臣等,封他们为诸侯,诸侯必须服从周天子的命令,向天子交纳贡品,平时镇守疆土,战时带兵随天子作战,B项正确;宗法制是按照血缘关系分配政治权力,与材料无关,排除A项;官僚制是秦朝建立的,与材料无关,排除C项;禅让制是原始社会推举部落首领的制度,与材料无关,排除D项。故选:B。

16.答案:C

解析:公元前1046年周武王建立西周,定都镐京;公元前771年,犬戎族攻破了镐京,杀死周幽王,西周灭亡。为躲避犬戎族的威胁,第二年,周平王东迁洛,史称“东周”。据题干关键信息“辟(避)戎寇”可知,平王迁都的直接原因是犬戎族攻破镐京。C符合题意。故选:C。

17.答案:A

解析:结合所学知识可知,约公元前2070年,禹建立了我国历史上第一个王朝夏,夏桀是夏朝的最后一个国王,他统治残暴,用武力伤害百姓,引起民众的反抗。商部落的首领汤联络周围部落,起兵攻伐夏王桀,桀大败,夏朝灭亡。约公元前1600年,汤建立商朝,商纣王是商朝的最后一个王,他对外征伐,耗费国力,同时修筑豪华宫殿,对百姓征收繁重的赋税,还施用酷刑,残害人民。公元前1046年,武王联合各地势力,组成庞大的政治联盟,与商军在牧野决战,商军倒戈,周军占领商都,商朝灭亡。周武王建立周朝,定都镐京,史称西周。周幽王是西周最后一个王,朝政腐败,社会各种矛盾激化。公元前771年,西周王朝被犬戎族所灭。因此导致这三个朝代灭亡的共同原因是国君暴虐无道,统治昏聩。A项符合题意;BCD项与题干内容不符,可排除。故选:A。

18.答案:C

解析:春秋时期,铁制农具和牛耕出现,分封制逐步瓦解。西周王室势力衰微,周王虽然在名义上仍是天下“共主”,但已无力控制诸侯。诸侯国势力崛起,不再听从王命,各自为政,也不再定期向天子纳贡,致使周王室在财政上陷入困境,甚至要依赖诸侯国的经济支持。题干“礼乐征伐自诸侯出”说明周王室衰微诸侯国崛起,故C项正确;材料反映的是周王室势力的衰落,ABD项都与这一主旨不符,排除。故选:C。

19.答案:D

解析:通过题干材料可以了解当时重视农业生产,牛可以耕地,提高生产效率,人们重视对牛的饲养。ABC不符合题意,排除。故选:D。

20.答案:B

解析:据材料“秦、晋两国又有同样的成就,秦的成就是融化了西戎,晋的成就是融化了狄人……名义上是把这些部落一个个翦灭了,实际上却把全部戎、狄民众的文化提高了……到战国就再没有所谓‘华夏’和‘戎狄’的区别了。”和所学知识可知,在春秋争霸的过程中,有的诸侯国被灭掉,一些强大的诸侯国的疆域不断扩展,与此同时,中原的“诸华”“诸夏”在同周边的戎、狄、蛮、夷等民族的长期交往和斗争中,出现了大规模的民族融合,B项正确;争霸战争给人民带来深重灾难,但不符合材料主旨,排除A项;争霸战争加速国家的统一,但“是走向统一必经之路”不符合材料主旨,排除C项;材料强调的是民族融合,而不是一些强大的诸侯国的疆域不断扩展,排除D项;故选B项。

21.答案:(1)考古发现;北京人会使用火。

(2)打制石器;磨制石器光滑平整,刃部锋利,可以多次使用,大大提高了劳动生产率。

(3)从使用天然火到钻木取火;山顶洞人。

解析:(1)材料一运用的是历史研究中的考古发现:材料中的“动物化石”说明了北京人通过狩猎获取食物。从材料中“灰烬”可以得到的信息是北京人会使用火。

(2)根据材料二看出,北京人和山顶洞人分别使用的石器是打制石器和磨制石器;磨制石器更利于远古人类的生活和生产,原因是磨制石器光滑平整,刃部锋利,可以多次使用,大大提高了劳动生产率。

(3)材料三反映出我国远古人类的生活出现的新变化是从使用天然火到钻木取火;从山顶洞人生活的时代开始出现这种现象的。

22.答案:(1)华夏民族是由各族交错杂居,在求大同去小异,相互交流、交融的过程中形成的。

(2)炎帝和黄帝。

(3)创新精神、不屈不挠的斗争精神、无私奉献精神、敬业精神等。

解析:(1)据材料一“华夏民族,非一族所成。太古以来,请族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也”可知,华夏民族是由各族交错杂居,在求大同去小异,相互交流、交融的过程中形成的。

(2)传说中为华夏族的形成作出突出贡献的两个人物是炎帝和黄帝。距今约四五千年,生活在黄河流域的炎帝部落和黄帝部落联合在涿鹿一战中打败蚩尤部落。从此,炎帝、黄帝部落结成联盟,经过长期发展形成日后的华夏族,华夏族是汉族的前身,中华民族的主干部分,炎帝与黄帝共同尊奉为中华民族“人文初祖”。

(3)大禹治水的事迹几千年来被人们广为传颂,由此可以看到大禹的创新精神、不屈不挠的斗争精神、无私奉献精神、敬业精神等。

23.答案:(1)制度:禅让制。特点:传贤。(以贤德为传承原则)

(2)含义:帝王把国家政权世代据为己有,把国家当作一家的私产。本质:社会生产力不断进步,私有制不断发展。

(3)分封制。地方诸侯享有相当大的独立性,容易发展成为地方割据势力,反叛中央。

解析:(1)根据图示,材料一反映了尧舜禹之间实行禅让制。结合所学知识,相传在黄帝之后,黄河流域主要有陶唐氏、有虞氏、夏后氏等部落。这一时期,气候变化导致黄河泛滥,洪水成灾。为抵御共同的灾难,三个部落走向了联盟,尧、舜、禹依次成为部落联盟的首领。当时实行禅让制,即将部落首领位子传给贤德之人。尧年老时,征求各部落首领意见,推举品行高尚的舜做他的继承人。舜年老时让位于禹。

(2)结合所学知识,“天下为家”的“家”是指帝王把国家政权世代据为己有,把国家当作一家的私产。本质上反映了随着社会生产力的发展,私有制不断发展。由“公天下”到“私天下”的转变是社会生产力发展的结果。

(3)根据材料三及所学知识,反映了西周的分封制。该制度的弊端是:地方诸侯享有相当大的独立性,容易发展成为地方割据势力,反叛中央。

24.答案:(1)铁制农具和牛耕开始用于农业生产;这说明春秋时期农业生产力得到显著提高。

(2)目的:扩展疆域,掠夺财富和人口,操纵政治。

(3)弊端:引发了一系列战争,破坏了社会生产,给人民带来巨大灾难。

解析:(1)根据材料一中的“牛耕”“铁器”可知,春秋时期农业领域出现了铁制农具和牛耕技术。根据所学可知,铁制农具和牛耕的使用,是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志,促进了农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件,这说明春秋时期的生产力得到了显著提高。

(2)根据材料二中的“夺取更多的土地、财产和人口,争当左右天下、支配别国的霸主”可知,诸侯争霸的目的是为了扩展疆域,掠夺财富和人口,操纵政治。

(3)本题为开放性试题,言之有理即可,根据所学可知,各诸侯国为了自身的利益,相互之间展开激烈的争斗,使得战事不断,中原地区的诸侯国几乎都卷入了战争,严重破坏了社会生产,给人民带来了巨大灾难。

25.答案:观点:我国农业生产具有悠久的历史。

论述:考古发现表明,我国很多地区出现了早期农作物的种植遗存。如江西万年仙人洞——吊桶环遗址、湖南道县玉蟾岩遗址出土的稻谷、湖南澧县城关山的稻田遗址、浙江浦江上山遗址等都发现了距今约12000多年至10000年的早期栽培稻遗存。北京东胡林遗址、内蒙古赤峰兴隆洼遗址等,都发现了距今10000年至8000年前的早期栽培粟和黍的遗存。越来越多的考古遗址和成果证明,我国最早栽培了小米、水稻、茶和大豆等作物,拥有世界20%的原生物种。综上可知,我国农业生产具有悠久的历史,创造了源远流长、灿烂辉煌的农耕文明。

解析:观点:根据材料一“中央农村经济工作会议指出,‘我国自古以农立国,创造了源远流长、灿烂辉煌的农耕文明,长期领先世界’。……最早栽培了小米、水稻、茶和大豆等作物,拥有世界20%的原生物种。”并结合所学知识可知,我国是世界上农业起源地之一,在长期的食物采集活动中,我国先民对各类可食用植物的认识逐渐加深,距今约万年,他们开始对一些野生的植物进行管理,距今约1万年,我国南北方都出现了人工栽培的农作物,目前已知世界上最早的栽培水稻、粟和黍均发现于我国,水稻、粟和黍的人工栽培,是我们的祖先为人类文明作出的重要贡献。因此,可以提炼出观点:我国农业生产具有悠久的历史论述:围绕观点,结合材料考古发现的相关史实进行论述,做到史论结合,条理清晰。如:考古发现表明,我国很多地区出现了早期农作物的种植遗存。如江西万年仙人洞吊桶环遗址、湖南道县玉蟾岩遗址、浙江浦江上山遗址等,都发现了距今约12000多年至10000年的早期栽培稻遗存。北京东胡林遗址、内蒙古赤峰兴隆洼遗址等,都发现了距今10000年至8000年前的早期栽培粟和黍的遗存。越来越多的考古遗址和成果证明,我国最早栽培了小米、水稻。茶和大豆等作物,拥有世界20%的原生物种。最后得出结论:综上可知,我国农业生产具有悠久的历史,创造了源远流长、灿烂辉煌的农耕文明。

同课章节目录