部编历史七上 第18课 东晋南朝政治和江南地区开发 教学设计

文档属性

| 名称 | 部编历史七上 第18课 东晋南朝政治和江南地区开发 教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 965.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-02 18:06:19 | ||

图片预览

文档简介

第18课、东晋南朝政治和江南地区开发

教材分析

本课上承西晋的短暂统一和北方各族的内迁,民族交融促进南方经济的开发,下启北朝政治和北方民族大交融,始终围绕民族交融与社会发展这一历史线索。这一时期,在经历长达300多年的巨大历史灾难的同时,也孕育着新的历史进步因素。本课主要讲述东晋南朝政治的发展和江南地区的开发,为民族大交融提供了良好的基础。由此可见,本课在上下章节中起到了承上启下的作用,具有重要地位。

核心素养

在唯物史观的指导下,体会劳动人民给国家发展带来的巨大影响。

教学目标

(1)制作大事年表,了解东晋和南朝政权的更迭。(时空观念)

(2)通过补充相关史料,探究江南朝政权的更迭。(时空观念)要因素,感受古代劳动人民的智慧。(史料实证、历史解释、家国情怀)

(3)知道江南地区农业、手工业和城市经济发展的概况,认识到我国古代以黄河流域为重心的格局开始改变。(史料实证、历史解释)

教学重难点及突破

重点

东晋南朝的兴亡和江南地区的开发。

难点

阐明江南地区开发的因素。

教学突破

本课的重难点是江南地区得以开发的因素。为了让学生全身心地投入课堂的学习,本教案在新精心设计导入语,激发学生的好奇心,激发学生研究问题的兴趣,并连续设问,提出问题:江南地区得以开发的因素是什么 紧接着把学生的好奇心引到现实中来,用学过的历史知识来解决现实问题,为家乡建设建言献策,使得本课难点的难度降低,达到学习历史的目的。

教学设想

配乐诗朗诵《忆江南》,让学生在轻松、愉悦的氛围中感受江南的美好。接着,教师抛出问题:江南地区是怎样得到开发的 经济重心是何时南移的 江南到底包括哪些地方 “江南”一词在不同的历史时期又有哪些不同的含义 激发学生继续探究的兴趣,从了解魏晋南北朝时期江南地区开发的情况入手,以江南地区开发的原因为主线,将东晋的兴亡、南朝的政治视景原因来处理。

教学过程

一、导入新课

学生配乐诗朗诵《忆江南》。

师:这首诗向我们展示了一幅美丽的江南美景,那同学们一定非常好奇,江南地区是怎样得到开发的 经济重心是何时南移的 江南到底包括哪些地方 “江南”一词在不同的历史时期又有哪些不同的含义 这一节课,我们一起来探究有关这方面的问题吧!

教师板书课题。

【设计意图】通过配乐诗朗诵激发学生的兴趣,设疑激发学生的学习欲望。

二、教授新课

1.东晋的兴亡

指导学生阅读教材内容,思考下列回答。

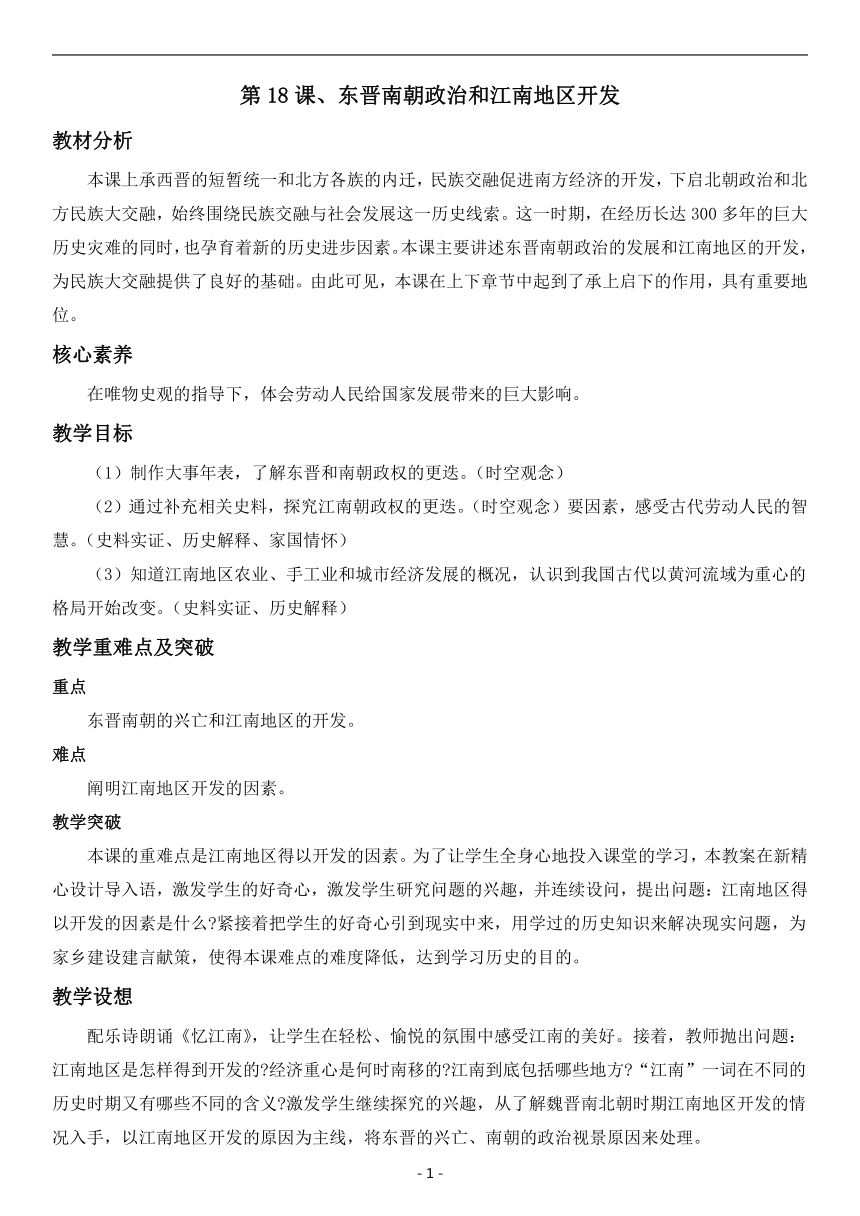

师:东晋建立的时间、建立者?都城

明确:316年,匈奴灭西晋后,皇族司马睿于317年重建晋王朝,以建康为都城,史称“东晋”。

教师展示地图,帮助学生明确东晋的地理位置。

师:东晋有何特点

明确:“王与马,共天下”,反映了东晋门阀政治的特殊背景。

门阀政治是指东晋时期出现的士族与皇权的共治现象。门阀士族是魏晋南北朝时期地主阶级中有特殊身份和地位的阶层的专称。门阀制度形成的标志是九品中正制的实行。士族享有特权,按门第高低选拔、任用官吏,世代为高官,长期把持朝政,构成强大的政治势力。随着东晋王朝的衰亡,门阀政治才逐渐落下帷幕。

师:东晋时朋,朝廷多次北伐,谁在其中起了重要作用 有什么成语故事

生:祖逖。

学生自由说一说,如闻鸡起舞、中流击楫等。

追问:为什么最后没有达到目的

以下为学生回答预设。

生1:由于朝廷对北伐将领心存疑虑,多方掣肘。

生2:有的统帅北伐动机不纯,利用北伐发展自己的势力,这些内耗最终导致东晋未能恢复中原。

……

师:东晋是什么时候灭亡的

生:420年,东晋灭亡。

教师通过追问培养学生的时空观念,了解这一时期统治的特点,再通过分享成语故事,培养学生历史解释素养。

2.南朝的政治

师:东晋灭亡后,社会又出现了怎样的局面

东晋灭亡后,在420---589年,中国南方政权更替频繁,相继出现宋、齐、梁、陈4个朝代,都以建康为都城。

出示东晋时期的形势图,指出南朝的位置。

南朝衰落的原因是什么

生:南朝时,镇守地方的贵族和将领势力很大。梁武帝萧衍从地方起兵夺取帝位后,虽在经济、文化方面有所作为,但后期放纵皇室成员和官僚大地主盘剥百姓,政治日益腐败。

教师小结:这一时期的社会正处于动荡之中。

【设计意图】本环节指导学生读南朝时期的形势图,了解南朝时期的社会情况,培养学生的读图能力。

3.江南地区的开发

教师展示史料。

楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。

——《史记·货殖列传》

江南之为国盛矣。……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……渔盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

师:对比史料,结合教材内容说说,江南发生了什么变化 原因是什么 归纳江南地区得到开发表现。

学生分析史料,交流、汇报。

变化:《史记》中的江南尚未开发,地广人稀,生产水平落后;《宋书》中描述了江南开发后的景,物产丰富,粮食产量高,手工业发达。

原因如下。

生1:政治经济发展的不平衡,北方民族的南迁给江南地区输送了大量的劳动力,带来了中原地区先进的生产工具和技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,经济迅速发展。这是江南地区开发的根本原因。

生2:江南自然条件优越,适宜农业生产的发展

生3:江南地区战乱较少,社会相对安定。

生4:南方统治者重视农业生产的发展。

生5:南北方人民的辛勤劳作。

江南地区得到开发的表现如下。

生1:农业方面。大量开垦荒地,耕地面积不断增加,兴修了大量的水利工程。生产技术得到改进,推广和改进犁耕,实行精耕细作;还推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等技术。水稻由直接播种变移栽,这是水稻生产技术的重大进步;普遍实行麦稻兼作,五岭以南地区季。还桑养蚕、培植果树、种植药材等,实行多种经营。

生2:手工业方面进步迅速。在缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著发展。

生3:商业方面。南朝时的建康,人口众多,是当时商业最为活跃的大都市。

【设计意图】引导学生对比分析史料,找出江南地区开发的现象,再层层深入,透过现象找寻江南开发的原因和表现,锻炼其逻辑思维能力,落实核心素养。

师:结合所学历史,为家乡建设建言献策。

学生交流,自由发表想法。巩固提升:以小组为单位交流本课所得。

【设计意图】拓展学生思维,培养学生归纳和总结的能力。

三、总结本课

师:通过学习,我们了解了东晋的兴亡和江南地区得以开发的原因及其开发后带来的影响等,同时通过视频、故事和图片等,同学们对江南地区也萌生了憧憬与向往之情。你能否根据所学知识勾勒出一幅江南山水画呢 学生自由发挥。

板书设计

第18课、东晋南朝政治和江南地区开发

1.东晋的兴亡

317年,司马睿建立东晋,定都建康。420年,东晋灭亡。

2.南朝的政治

420---589年:宋、齐、梁、陈史称“南朝”,政权交替频繁。

衰落原因:南朝时,镇守地方的贵族和将领势力很大。梁武帝萧衍从地方起兵夺取帝位后,放纵皇室成员和官僚大地主盘剥百姓,政治日益腐败。

3.江南地区的开发

原因:政治经济发展的不平衡,北方民族的南迁给江南地区输送了大量的劳动力,带来了中原地区先进的生产工具和技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,经济迅速发展。

表现:耕地面积不断增加,兴修了大量的水利工程:生产技术得到改进,推广和改进犁耕,实行精耕细作;普遍实行麦稻兼作,还发展种桑养蚕、培植果木、种植药材等,实行农业的种经营:手工业有所发展,如冶铁业、造船、造纸、制盐等都有所发展。

教学探讨与反思

在本课的教学中,配乐诗朗诵,视频、图片、文字等各类史料有效调动了学生的学习兴趣,使学生有意识地去探究历史的奥秘,同时还运用了评价机制,让学生得以在表扬与激励中接受新知。

补充资料

祖逖北伐的故事

范阳人祖逖,年轻时就立下大志。他和刘琨一起担任司州主簿,与刘琨一起睡觉,夜半时听到鸡叫,就把刘琨踢醒,说:“这是催人奋起的声音啊。”于是起床舞剑。逢乱渡江以后,左丞相司马睿让他担任军咨祭酒。

祖逖劝说司马睿派军光复中原,司马睿一直没有北伐的志向,听了祖逖的话后,就任命祖逖为奋威将军、豫州刺史,但只拨给他1000人的口粮、3000匹布,不供给兵器,让祖逖自己想办法募集。

祖逖带领自己的部下共100多户人家渡过长江,到江心的时候,斩桨发誓:“我如果不能廓清中原,就不再渡江回来,就像大江一样有去无回!”军队渡过长江后驻扎在淮阴,建造熔炉冶炼兵器,祖逖又招募了2000多人继续前进。

流民张平和樊雅在谯地各自聚集了几千人,自任坞堡堡主。祖逖进攻他们,一年多也没能攻克。于是祖逖诱降张平的部将谢浮,让他杀掉张平,然后进军占据太丘。樊雅还占据着谯城,抵抗祖逖。祖逖久攻不下,于是向南中郎将王含请求援兵。桓宜当时担任王含的参军,于是派桓宣劝降樊雅,樊雅归降。祖逖进入谯城以后,石勒派遣石虎围困谯城,王含又派桓宣求援,石虎解围而去。祖逖上表请求任命桓宣为谯国内史。

晋太兴三年,祖逖的部将韩潜和后赵将领桃豹分别占据陈川旧城。桃豹占据西台,韩潜占据东台。双元 相攻守了40天。

祖逖用许多布袋盛满土,好像盛满粮米的样子,派1000多人运到台上。又让一些人挑着真米,在路边休息,桃豹的士兵追他们,就丢下担子逃走。桃豹的士兵已有很长时间没有吃饱饭了,得到粮米,以为祖逖粮食充足,心中更为恐惧。后赵将领刘夜堂用1000头驴子为桃豹运来粮,祖逖派遣韩潜和别将冯铁在汴水截击,全部缴获。桃豹连夜逃跑,驻扎于东燕城。后赵守边界的士兵很多都归降于祖逖。

7月,司马眷下诏加授祖逖镇西将军。祖逖在军中,与将士们同甘共苦,严于律己,鼓励农业生产,安抚新归附的士民,即使是关系疏远、地位低贱的人也用恩惠礼貌去结交他们。

黄河流域的许多坞堡,此前有人质被扣留在后赵,祖逖便听任他们同时服从后赵与晋,并且不时遣机动部队假装抄掠,以表明他们并未归附自己。坞堡主人们都感恩戴德,只要后赵有什么特殊举动,就秘密报告祖逖,因此祖逖打仗经常获胜。黄河以南地区,多半背叛后赵而归附东晋。祖逖训练士兵,积蓄粮食,为收复黄河以北的失地做准备。

晋太兴四年,司马睿任命尚书仆射戴渊为征西将军,统管包括豫州在内的六州各项军务。豫州史逖认为或渊是吴人,虽然有才能和名望,但没有远大的抱负和高明的见识。而且自己荆棘,复河南失地,而戴渊却舒舒坦坦,一下子来管辖自己,所以心中郁郁不乐。又听说内部不和,国家将有内乱,知道统一北方的大业难以成功,受到很大刺激,因此卧病不起。9月,祖逖在雍丘去世,豫州百姓就像失去亲生父母一样。谯、梁二地的人们后来都为祖建立了祠堂。

我国古代人口迁移的原因及意义

(1)一般说来,人口迁移最基本的动因在于不同地区的人口同生活资料在数量上的不平衡。而人口迁移正是调节这两者关系的重要杠杆之一。

(2)北方人口的南移:一是由北方草原迁入黄河流域,二是由黄河流域迁入长江流域、珠江流域轨迹明晰而有力,历时长久,为中国古代人口迁移的主流,其动力来自北方游牧民族策马南下中原,促使黄河流域人口迁移到长江流域、珠江流域,从而使三大流域人口得到均匀分布,推动区域经济向前发展,也推动了古代经济重心的南移。

北方人民南迁有三次高潮:一是三国两晋南北朝;二是五代十国;三是南宋。

(3)中国古代内地居民向边疆地区迁移往发生在统一王朝;迁移有由政府组织和老百姓目行丙式;通迁移,把内地的先进文化和生产技术传到边疆地区,促进了边疆地区文化的发展和社会的进步,巩固了边防。

(4)清代人口比明代人口成倍增长,近代中国大门被西方打开,这为国内过剩人口移居海外提供了条件如洲),但由于中国向大量移民的最佳机会已经错过,故内地贫困人民只好向边远地区移动(西北等)。

(5)影响我国人口正常发展的主要因素是战乱,以及随之而来的各种天灾人祸。

- 1 -

- 7 -

教材分析

本课上承西晋的短暂统一和北方各族的内迁,民族交融促进南方经济的开发,下启北朝政治和北方民族大交融,始终围绕民族交融与社会发展这一历史线索。这一时期,在经历长达300多年的巨大历史灾难的同时,也孕育着新的历史进步因素。本课主要讲述东晋南朝政治的发展和江南地区的开发,为民族大交融提供了良好的基础。由此可见,本课在上下章节中起到了承上启下的作用,具有重要地位。

核心素养

在唯物史观的指导下,体会劳动人民给国家发展带来的巨大影响。

教学目标

(1)制作大事年表,了解东晋和南朝政权的更迭。(时空观念)

(2)通过补充相关史料,探究江南朝政权的更迭。(时空观念)要因素,感受古代劳动人民的智慧。(史料实证、历史解释、家国情怀)

(3)知道江南地区农业、手工业和城市经济发展的概况,认识到我国古代以黄河流域为重心的格局开始改变。(史料实证、历史解释)

教学重难点及突破

重点

东晋南朝的兴亡和江南地区的开发。

难点

阐明江南地区开发的因素。

教学突破

本课的重难点是江南地区得以开发的因素。为了让学生全身心地投入课堂的学习,本教案在新精心设计导入语,激发学生的好奇心,激发学生研究问题的兴趣,并连续设问,提出问题:江南地区得以开发的因素是什么 紧接着把学生的好奇心引到现实中来,用学过的历史知识来解决现实问题,为家乡建设建言献策,使得本课难点的难度降低,达到学习历史的目的。

教学设想

配乐诗朗诵《忆江南》,让学生在轻松、愉悦的氛围中感受江南的美好。接着,教师抛出问题:江南地区是怎样得到开发的 经济重心是何时南移的 江南到底包括哪些地方 “江南”一词在不同的历史时期又有哪些不同的含义 激发学生继续探究的兴趣,从了解魏晋南北朝时期江南地区开发的情况入手,以江南地区开发的原因为主线,将东晋的兴亡、南朝的政治视景原因来处理。

教学过程

一、导入新课

学生配乐诗朗诵《忆江南》。

师:这首诗向我们展示了一幅美丽的江南美景,那同学们一定非常好奇,江南地区是怎样得到开发的 经济重心是何时南移的 江南到底包括哪些地方 “江南”一词在不同的历史时期又有哪些不同的含义 这一节课,我们一起来探究有关这方面的问题吧!

教师板书课题。

【设计意图】通过配乐诗朗诵激发学生的兴趣,设疑激发学生的学习欲望。

二、教授新课

1.东晋的兴亡

指导学生阅读教材内容,思考下列回答。

师:东晋建立的时间、建立者?都城

明确:316年,匈奴灭西晋后,皇族司马睿于317年重建晋王朝,以建康为都城,史称“东晋”。

教师展示地图,帮助学生明确东晋的地理位置。

师:东晋有何特点

明确:“王与马,共天下”,反映了东晋门阀政治的特殊背景。

门阀政治是指东晋时期出现的士族与皇权的共治现象。门阀士族是魏晋南北朝时期地主阶级中有特殊身份和地位的阶层的专称。门阀制度形成的标志是九品中正制的实行。士族享有特权,按门第高低选拔、任用官吏,世代为高官,长期把持朝政,构成强大的政治势力。随着东晋王朝的衰亡,门阀政治才逐渐落下帷幕。

师:东晋时朋,朝廷多次北伐,谁在其中起了重要作用 有什么成语故事

生:祖逖。

学生自由说一说,如闻鸡起舞、中流击楫等。

追问:为什么最后没有达到目的

以下为学生回答预设。

生1:由于朝廷对北伐将领心存疑虑,多方掣肘。

生2:有的统帅北伐动机不纯,利用北伐发展自己的势力,这些内耗最终导致东晋未能恢复中原。

……

师:东晋是什么时候灭亡的

生:420年,东晋灭亡。

教师通过追问培养学生的时空观念,了解这一时期统治的特点,再通过分享成语故事,培养学生历史解释素养。

2.南朝的政治

师:东晋灭亡后,社会又出现了怎样的局面

东晋灭亡后,在420---589年,中国南方政权更替频繁,相继出现宋、齐、梁、陈4个朝代,都以建康为都城。

出示东晋时期的形势图,指出南朝的位置。

南朝衰落的原因是什么

生:南朝时,镇守地方的贵族和将领势力很大。梁武帝萧衍从地方起兵夺取帝位后,虽在经济、文化方面有所作为,但后期放纵皇室成员和官僚大地主盘剥百姓,政治日益腐败。

教师小结:这一时期的社会正处于动荡之中。

【设计意图】本环节指导学生读南朝时期的形势图,了解南朝时期的社会情况,培养学生的读图能力。

3.江南地区的开发

教师展示史料。

楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。

——《史记·货殖列传》

江南之为国盛矣。……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……渔盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

师:对比史料,结合教材内容说说,江南发生了什么变化 原因是什么 归纳江南地区得到开发表现。

学生分析史料,交流、汇报。

变化:《史记》中的江南尚未开发,地广人稀,生产水平落后;《宋书》中描述了江南开发后的景,物产丰富,粮食产量高,手工业发达。

原因如下。

生1:政治经济发展的不平衡,北方民族的南迁给江南地区输送了大量的劳动力,带来了中原地区先进的生产工具和技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,经济迅速发展。这是江南地区开发的根本原因。

生2:江南自然条件优越,适宜农业生产的发展

生3:江南地区战乱较少,社会相对安定。

生4:南方统治者重视农业生产的发展。

生5:南北方人民的辛勤劳作。

江南地区得到开发的表现如下。

生1:农业方面。大量开垦荒地,耕地面积不断增加,兴修了大量的水利工程。生产技术得到改进,推广和改进犁耕,实行精耕细作;还推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等技术。水稻由直接播种变移栽,这是水稻生产技术的重大进步;普遍实行麦稻兼作,五岭以南地区季。还桑养蚕、培植果树、种植药材等,实行多种经营。

生2:手工业方面进步迅速。在缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著发展。

生3:商业方面。南朝时的建康,人口众多,是当时商业最为活跃的大都市。

【设计意图】引导学生对比分析史料,找出江南地区开发的现象,再层层深入,透过现象找寻江南开发的原因和表现,锻炼其逻辑思维能力,落实核心素养。

师:结合所学历史,为家乡建设建言献策。

学生交流,自由发表想法。巩固提升:以小组为单位交流本课所得。

【设计意图】拓展学生思维,培养学生归纳和总结的能力。

三、总结本课

师:通过学习,我们了解了东晋的兴亡和江南地区得以开发的原因及其开发后带来的影响等,同时通过视频、故事和图片等,同学们对江南地区也萌生了憧憬与向往之情。你能否根据所学知识勾勒出一幅江南山水画呢 学生自由发挥。

板书设计

第18课、东晋南朝政治和江南地区开发

1.东晋的兴亡

317年,司马睿建立东晋,定都建康。420年,东晋灭亡。

2.南朝的政治

420---589年:宋、齐、梁、陈史称“南朝”,政权交替频繁。

衰落原因:南朝时,镇守地方的贵族和将领势力很大。梁武帝萧衍从地方起兵夺取帝位后,放纵皇室成员和官僚大地主盘剥百姓,政治日益腐败。

3.江南地区的开发

原因:政治经济发展的不平衡,北方民族的南迁给江南地区输送了大量的劳动力,带来了中原地区先进的生产工具和技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,经济迅速发展。

表现:耕地面积不断增加,兴修了大量的水利工程:生产技术得到改进,推广和改进犁耕,实行精耕细作;普遍实行麦稻兼作,还发展种桑养蚕、培植果木、种植药材等,实行农业的种经营:手工业有所发展,如冶铁业、造船、造纸、制盐等都有所发展。

教学探讨与反思

在本课的教学中,配乐诗朗诵,视频、图片、文字等各类史料有效调动了学生的学习兴趣,使学生有意识地去探究历史的奥秘,同时还运用了评价机制,让学生得以在表扬与激励中接受新知。

补充资料

祖逖北伐的故事

范阳人祖逖,年轻时就立下大志。他和刘琨一起担任司州主簿,与刘琨一起睡觉,夜半时听到鸡叫,就把刘琨踢醒,说:“这是催人奋起的声音啊。”于是起床舞剑。逢乱渡江以后,左丞相司马睿让他担任军咨祭酒。

祖逖劝说司马睿派军光复中原,司马睿一直没有北伐的志向,听了祖逖的话后,就任命祖逖为奋威将军、豫州刺史,但只拨给他1000人的口粮、3000匹布,不供给兵器,让祖逖自己想办法募集。

祖逖带领自己的部下共100多户人家渡过长江,到江心的时候,斩桨发誓:“我如果不能廓清中原,就不再渡江回来,就像大江一样有去无回!”军队渡过长江后驻扎在淮阴,建造熔炉冶炼兵器,祖逖又招募了2000多人继续前进。

流民张平和樊雅在谯地各自聚集了几千人,自任坞堡堡主。祖逖进攻他们,一年多也没能攻克。于是祖逖诱降张平的部将谢浮,让他杀掉张平,然后进军占据太丘。樊雅还占据着谯城,抵抗祖逖。祖逖久攻不下,于是向南中郎将王含请求援兵。桓宜当时担任王含的参军,于是派桓宣劝降樊雅,樊雅归降。祖逖进入谯城以后,石勒派遣石虎围困谯城,王含又派桓宣求援,石虎解围而去。祖逖上表请求任命桓宣为谯国内史。

晋太兴三年,祖逖的部将韩潜和后赵将领桃豹分别占据陈川旧城。桃豹占据西台,韩潜占据东台。双元 相攻守了40天。

祖逖用许多布袋盛满土,好像盛满粮米的样子,派1000多人运到台上。又让一些人挑着真米,在路边休息,桃豹的士兵追他们,就丢下担子逃走。桃豹的士兵已有很长时间没有吃饱饭了,得到粮米,以为祖逖粮食充足,心中更为恐惧。后赵将领刘夜堂用1000头驴子为桃豹运来粮,祖逖派遣韩潜和别将冯铁在汴水截击,全部缴获。桃豹连夜逃跑,驻扎于东燕城。后赵守边界的士兵很多都归降于祖逖。

7月,司马眷下诏加授祖逖镇西将军。祖逖在军中,与将士们同甘共苦,严于律己,鼓励农业生产,安抚新归附的士民,即使是关系疏远、地位低贱的人也用恩惠礼貌去结交他们。

黄河流域的许多坞堡,此前有人质被扣留在后赵,祖逖便听任他们同时服从后赵与晋,并且不时遣机动部队假装抄掠,以表明他们并未归附自己。坞堡主人们都感恩戴德,只要后赵有什么特殊举动,就秘密报告祖逖,因此祖逖打仗经常获胜。黄河以南地区,多半背叛后赵而归附东晋。祖逖训练士兵,积蓄粮食,为收复黄河以北的失地做准备。

晋太兴四年,司马睿任命尚书仆射戴渊为征西将军,统管包括豫州在内的六州各项军务。豫州史逖认为或渊是吴人,虽然有才能和名望,但没有远大的抱负和高明的见识。而且自己荆棘,复河南失地,而戴渊却舒舒坦坦,一下子来管辖自己,所以心中郁郁不乐。又听说内部不和,国家将有内乱,知道统一北方的大业难以成功,受到很大刺激,因此卧病不起。9月,祖逖在雍丘去世,豫州百姓就像失去亲生父母一样。谯、梁二地的人们后来都为祖建立了祠堂。

我国古代人口迁移的原因及意义

(1)一般说来,人口迁移最基本的动因在于不同地区的人口同生活资料在数量上的不平衡。而人口迁移正是调节这两者关系的重要杠杆之一。

(2)北方人口的南移:一是由北方草原迁入黄河流域,二是由黄河流域迁入长江流域、珠江流域轨迹明晰而有力,历时长久,为中国古代人口迁移的主流,其动力来自北方游牧民族策马南下中原,促使黄河流域人口迁移到长江流域、珠江流域,从而使三大流域人口得到均匀分布,推动区域经济向前发展,也推动了古代经济重心的南移。

北方人民南迁有三次高潮:一是三国两晋南北朝;二是五代十国;三是南宋。

(3)中国古代内地居民向边疆地区迁移往发生在统一王朝;迁移有由政府组织和老百姓目行丙式;通迁移,把内地的先进文化和生产技术传到边疆地区,促进了边疆地区文化的发展和社会的进步,巩固了边防。

(4)清代人口比明代人口成倍增长,近代中国大门被西方打开,这为国内过剩人口移居海外提供了条件如洲),但由于中国向大量移民的最佳机会已经错过,故内地贫困人民只好向边远地区移动(西北等)。

(5)影响我国人口正常发展的主要因素是战乱,以及随之而来的各种天灾人祸。

- 1 -

- 7 -

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史