江苏省泰州市姜堰区2024-2025学年七年级上学期11月期中历史试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省泰州市姜堰区2024-2025学年七年级上学期11月期中历史试题(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-02 18:32:24 | ||

图片预览

文档简介

2024 年秋学期期中学情调查

七年级历史试题

(考试时间: 60分钟 满分: 50分)

请注意:1.本试卷分选择题和非选择题两个部分

2.所有试题的答案均填写在答题纸上,答案写在试卷上无效。

第一部分 选择题 (共24分)

请注意:在下列各题的四个选项中,只有一项是最符合题意的。 (每小题1分)

24.考古学者在云南省元谋县发掘出远古人类的两颗门齿化石,一些粗糙的石器,还发现了炭屑和烧骨。这说明元谋人

A.是世界上最早的远古人类 B.能制作工具知道使用火

D.广泛使用石器和青铜工具 C.已经进入磨制石器时代

25.我们一般将史料分为第一手史料和第二手史料。前者是接近或直接在历史事件发生时所产生和记录的原始资料; 后者是指经过后人运用第一手史料所作的研究和诠释。研究北京人时,可以作为第一手史料的是

A.北京人头盖骨化石 B.考古现场的影像资料

C.北京人头部复原图 D.知名历史学家的著述

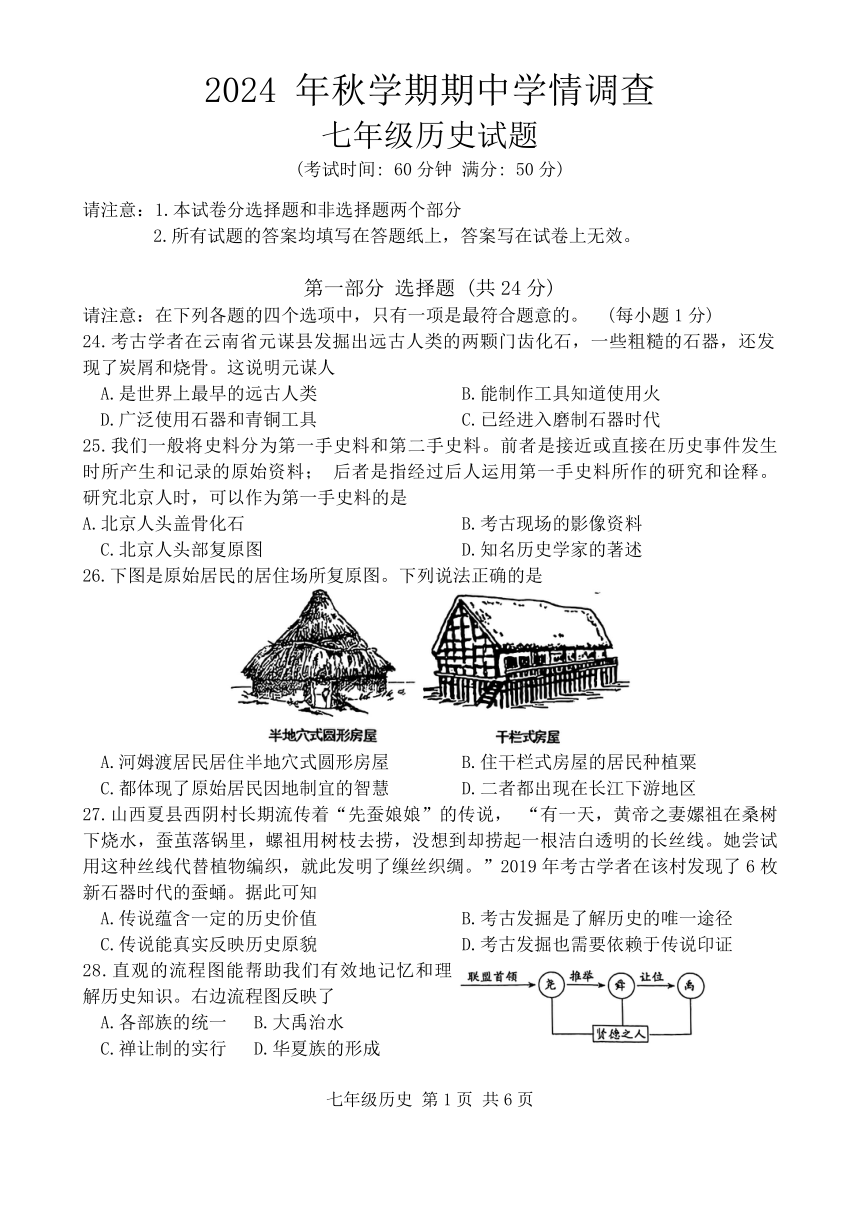

26.下图是原始居民的居住场所复原图。下列说法正确的是

A.河姆渡居民居住半地穴式圆形房屋 B.住干栏式房屋的居民种植粟

C.都体现了原始居民因地制宜的智慧 D.二者都出现在长江下游地区

27.山西夏县西阴村长期流传着“先蚕娘娘”的传说, “有一天,黄帝之妻嫘祖在桑树下烧水,蚕茧落锅里,螺祖用树枝去捞,没想到却捞起一根洁白透明的长丝线。她尝试用这种丝线代替植物编织,就此发明了缫丝织绸。”2019年考古学者在该村发现了6枚新石器时代的蚕蛹。据此可知

A.传说蕴含一定的历史价值 B.考古发掘是了解历史的唯一途径

C.传说能真实反映历史原貌 D.考古发掘也需要依赖于传说印证

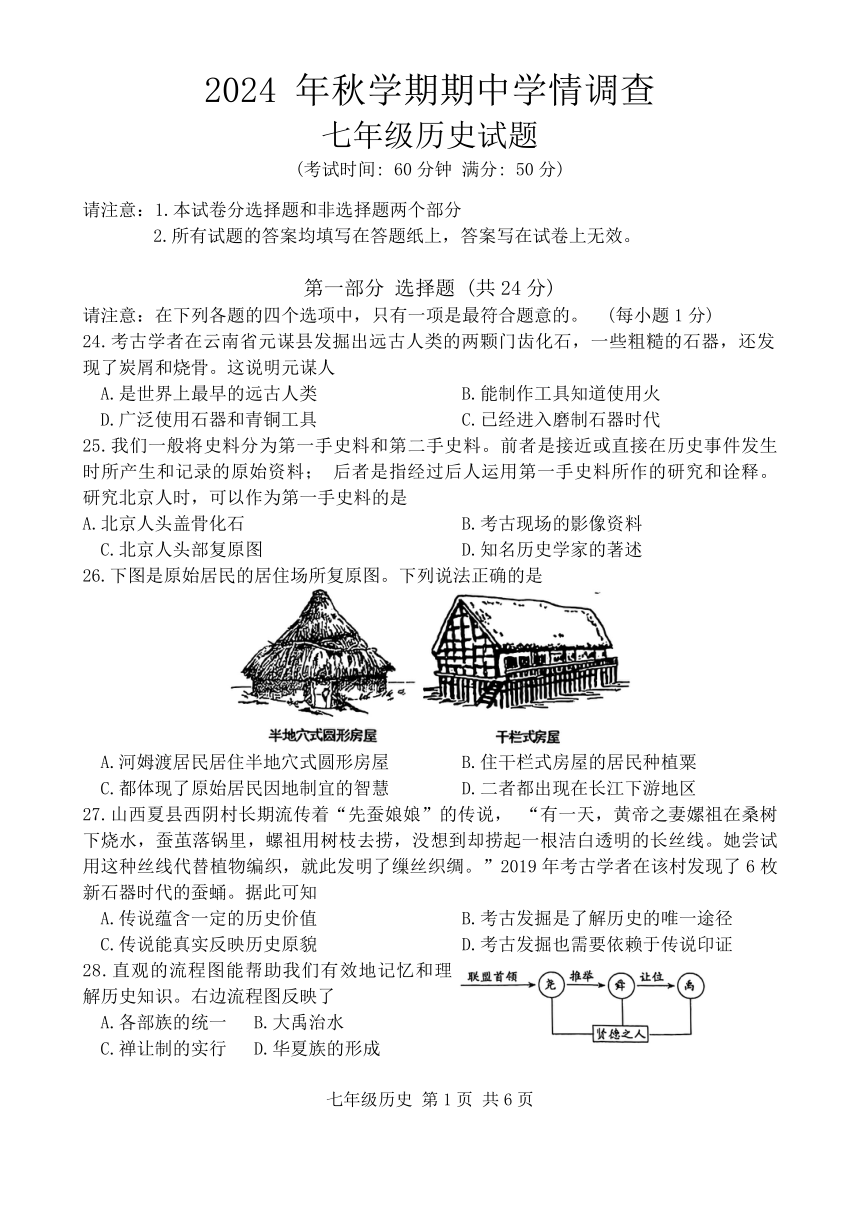

28.直观的流程图能帮助我们有效地记忆和理解历史知识。右边流程图反映了

A.各部族的统一 B.大禹治水

C.禅让制的实行 D.华夏族的形成

七年级历史 第1页 共6页

29.下图是王家范编著的《大学中国史》部分章节目录,据此可知,作者认为“寻觅”夏朝历史的最佳方法是

A.只研究文献史料

B.只研究考古发现

C.文献、传说与考古发现相互印证

D.将传说故事与文献资料相互印证

30.下列关于“夏、商、西周三朝灭亡的共同原因”的归纳,最接近历史真相的是

A.地方势力膨胀,威胁封建统治 B.推行世袭制,皇帝的能力低下

C.没有处理好与犬戎部族的关系 D.王朝末期统治残暴或朝政腐败

31.西周时分封的诸侯国, “姬姓的随、唐等国到达了汉水以东地区,建都于蓟(今北京)的燕国延伸到了东北遥远的地方,改封到今江苏丹徒一带的宜侯更是延伸到了东南遥远的地方”。这说明分封制的推行

A.有利于安抚宗亲贵族功臣 B.推动了社会生产力的提升

C.确立了大一统的集权体制 D.西周的统治范围得到扩大

32.春秋史书《国语》中有“宗庙之牺,为畎田之勤” (原来在宗庙中用于祭祀的牲口,现在已经成为田里工作的主要力量)和“恶金(铁)以铸锄、夷斤(斧) 、厮,试诸壤土”(制造铁农具来耕田) 的记载。这说明当时

A.农业生产力水平提高 B.商业活动很活跃

C.手工业规模不断扩大 D.周王室地位下降

33.史书记载西周初年有800多个诸侯国,到了春秋初年,还剩170多个,而到战国初期只有十几个诸侯国了,最终如右图所示。这表明,在争霸与兼并的过程中A.民族交融逐渐加强 B.国家逐渐走向统一

C.社会经济高速发展 D.百家争鸣文化繁荣

34.都江堰在修建过程中,选择高山与平原的交接处,利用地势和河道建造了一座综合性的水利枢纽,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。这说明都江堰的修建

A.体现了古代人民的智慧 B.巩固了秦朝封建统治

C.加强了南北地区的联系 D.加快了经济重心南移

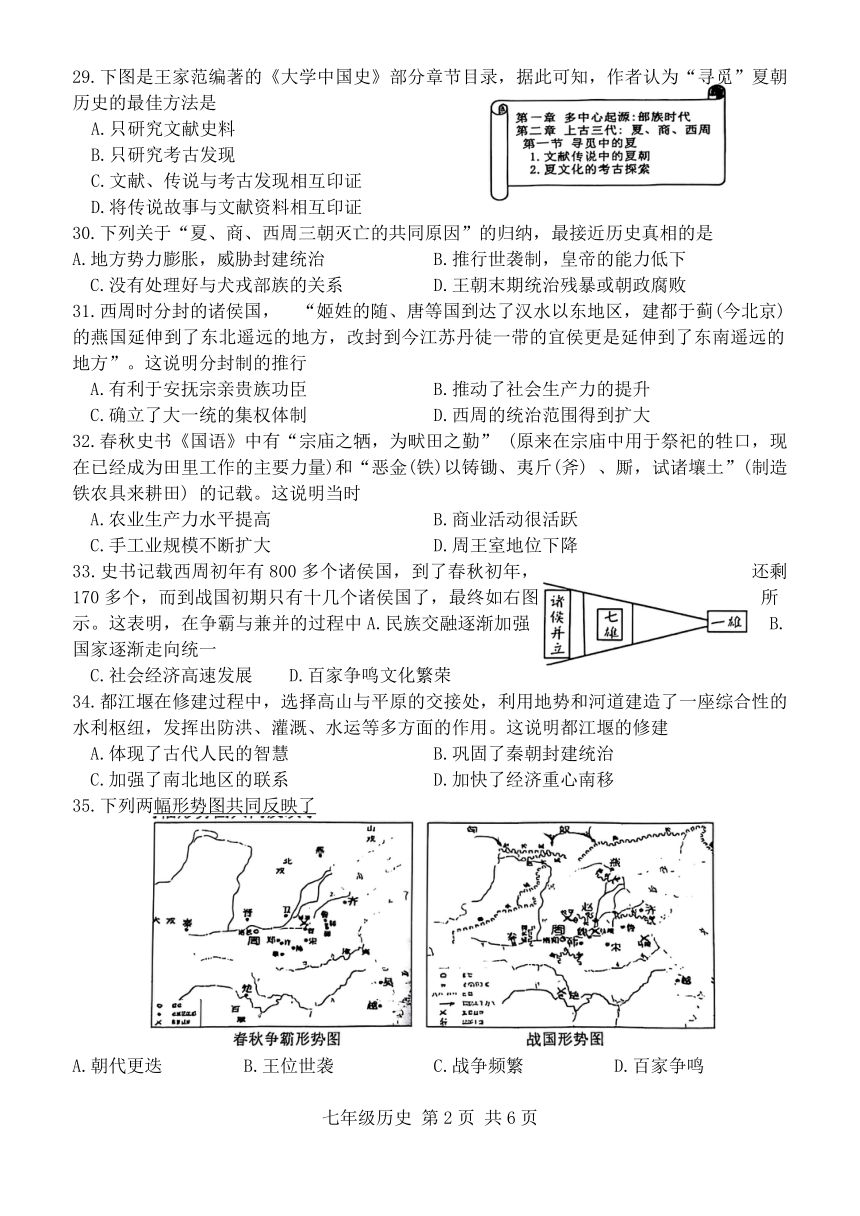

35.下列两幅形势图共同反映了

A.朝代更迭 B.王位世袭 C.战争频繁 D.百家争鸣

七年级历史 第2页 共6页

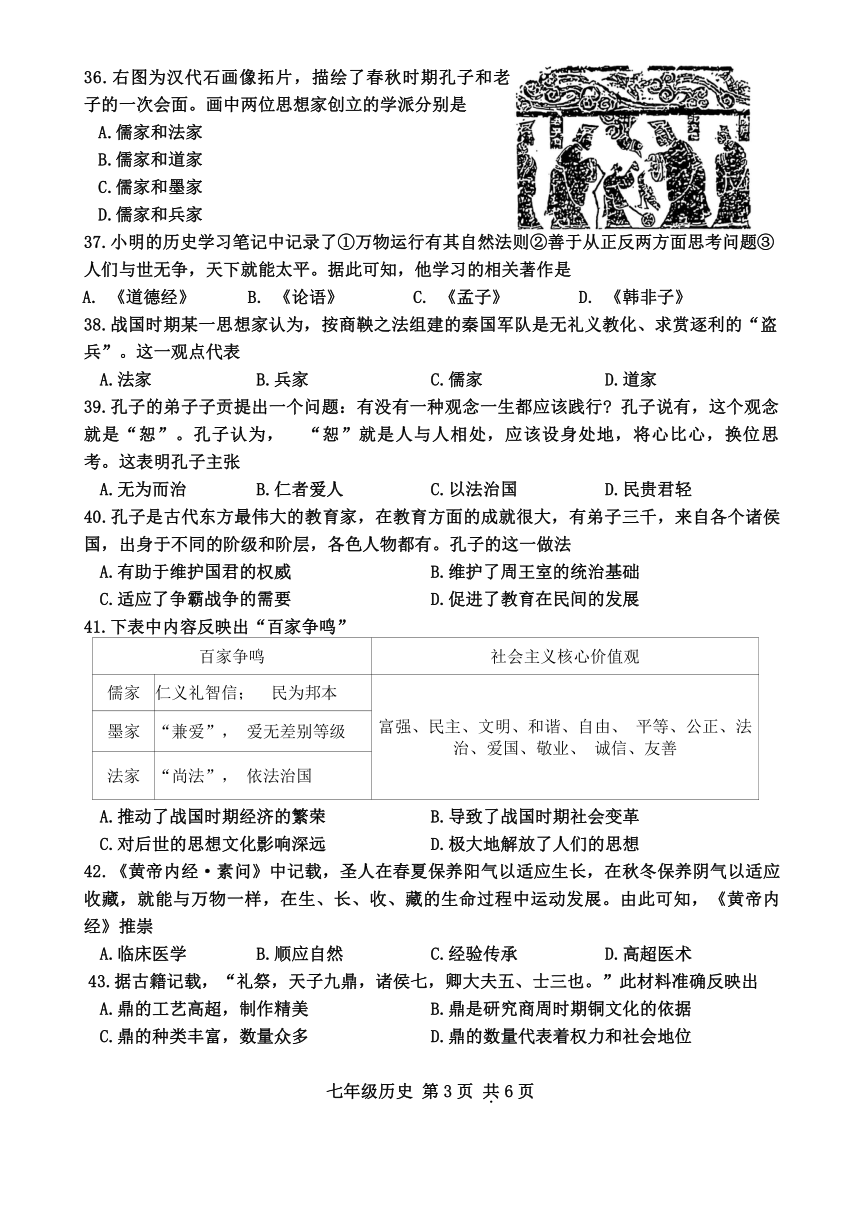

36.右图为汉代石画像拓片,描绘了春秋时期孔子和老子的一次会面。画中两位思想家创立的学派分别是

A.儒家和法家

B.儒家和道家

C.儒家和墨家

D.儒家和兵家

37.小明的历史学习笔记中记录了①万物运行有其自然法则②善于从正反两方面思考问题③人们与世无争,天下就能太平。据此可知,他学习的相关著作是

A. 《道德经》 B. 《论语》 C. 《孟子》 D. 《韩非子》

38.战国时期某一思想家认为,按商鞅之法组建的秦国军队是无礼义教化、求赏逐利的“盗兵”。这一观点代表

A.法家 B.兵家 C.儒家 D.道家

39.孔子的弟子子贡提出一个问题:有没有一种观念一生都应该践行 孔子说有,这个观念就是“恕”。孔子认为, “恕”就是人与人相处,应该设身处地,将心比心,换位思考。这表明孔子主张

A.无为而治 B.仁者爱人 C.以法治国 D.民贵君轻

40.孔子是古代东方最伟大的教育家,在教育方面的成就很大,有弟子三千,来自各个诸侯国,出身于不同的阶级和阶层,各色人物都有。孔子的这一做法

A.有助于维护国君的权威 B.维护了周王室的统治基础

C.适应了争霸战争的需要 D.促进了教育在民间的发展

41.下表中内容反映出“百家争鸣”

百家争鸣 社会主义核心价值观

儒家 仁义礼智信; 民为邦本 富强、民主、文明、和谐、自由、 平等、公正、法治、爱国、敬业、 诚信、友善

墨家 “兼爱”, 爱无差别等级

法家 “尚法”, 依法治国

A.推动了战国时期经济的繁荣 B.导致了战国时期社会变革

C.对后世的思想文化影响深远 D.极大地解放了人们的思想

42.《黄帝内经·素问》中记载,圣人在春夏保养阳气以适应生长,在秋冬保养阴气以适应收藏,就能与万物一样,在生、长、收、藏的生命过程中运动发展。由此可知,《黄帝内经》推崇

A.临床医学 B.顺应自然 C.经验传承 D.高超医术

43.据古籍记载,“礼祭,天子九鼎,诸侯七,卿大夫五、士三也。”此材料准确反映出

A.鼎的工艺高超,制作精美 B.鼎是研究商周时期铜文化的依据

C.鼎的种类丰富,数量众多 D.鼎的数量代表着权力和社会地位

七年级历史 第3页 共6页

44.三星堆遗址出土的文物中,青铜尊、青铜鼎的造型,与中原青铜器的同类器型非常相似;作为祭祀仪仗的玉璋、玉璧、玉琮,与二里头、殷墟出土玉器几乎如出一辙。这说明

A.三星堆文明源于中原文明 B.区域文明之间存在交流

C.蜀地文明的特色十分鲜明 D.早期国家注重祭祀仪式

45.下列图片是我国青铜文明时期的代表性文物,其中能够见证四川广汉三星堆独特的古蜀文化的是

46.下列关于春秋战国时期的文艺和科技说法不正确的是

A.《诗经》是我国第一部诗歌总集,汇集了从春秋战国到秦汉时期的诗歌

B.屈原运用楚国的方言和民歌形式,创造出一种新的诗歌体裁——楚辞

C.战国时期的名医扁鹊总结出望闻问切4种诊断疾病的方法,一直被后来的中医沿用

D.曾侯乙编钟是我国迄今发现保存最好、音律最全、音域最广、气势最宏伟的编钟

47.世界上通用的公元纪年把每 100年称为一个世纪。公元前221年,秦国完成统一大业,建立秦朝。秦统一中国的时间用世纪方式表示为

A.公元2世纪 B.公元前2 世纪 C.公元3世纪 D.公元前 3世纪

第二部分 非选择题 (共26分)

48. (8分) 七年级 (1) 班的同学开展了新石器时代的研究性学习。阅读下列材料,回答问题。

Ⅰ 探究原始农耕

浙江余姚河姆渡遗址出土的稻谷壳,距今约7000年。· 西安半坡出土的桃形小陶罐, 内装炭化的菜籽, 距今约6000—7000年。 双面刃素面石斧(上) 连珠纹有段石锛 (下) ,装上木柄可用作砍伐、刨土。出土于山东济宁和江苏新沂,距今约4500—6000年。 人面鲵鱼彩陶瓶, 甘肃出土, 古人储酒器。距今约5200年。

(1)以上所选文物属于哪几处历史文化遗迹或遗址(至少写出两个) 以上文物实证了新石器时代我国古代先民的生产生活方式是怎样的 (3分)

七年级历史 第4页 共6页

Ⅱ 探秘文明起源

良渚古城遗址 陶寺古城遗址 远古的传说

良渚古城遗址位于浙江杭州,距今 5300—4300 年,由宫殿区、内城和外城组成。古城北面一个 20 余千米的外围水利系统,是同时期世界上规模最大的水利工程。 城内外的贵族墓地里,随葬着数十件至数百件制作精美的玉琮、玉璧等礼器。 陶寺古城遗址位于山西襄汾、距今4300—4000年,遗址中有一个围墙环绕的宫城。 城内有两处高等级墓地,大型墓葬集中分布。大的墓葬往往随葬陶鼓、石磬、玉钺、龙盘等表明墓主人尊贵身份的礼器。很多小型墓葬没有任何随葬品。 相传, 五六千年前黄河流域的炎帝、黄帝部落结成联盟, 在涿鹿之战中打败东方的蚩尤部落,蚩尤部落部分归附炎黄联盟。这一部落联盟逐渐演化为后来的华夏族。后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的__A__。

(2) 填出A处所缺的内容。(1分)

(3)私有制、阶级和国家的产生是人类进入文明社会的重要标志。良渚文明、陶寺遗址等考古发现说明当时的社会阶级分化已经相当明显,出现了早期国家,从材料中寻找能够佐证该观点的证据。(3分)

(4)综合运用以上内容,说明中华文明的起源和初步发展具有怎样的特征 (1分)

49. (9分) 古代文物是一扇通往过去的窗户,通过它们我们可以了解古代社会与文化的方

七年级历史 第5页 共6页

(1)上述图片中的文物来源于不同时代,将图中反映的历史内容,按时代顺序排列。 (填写字母,4分)

(2)上述图片可以用于了解古代社会状况,按照示例完成下列任务。 (3分)

示例:反映古代文字发展演变的文物有 C、D

任务一:用于研究原始社会面貌的文物有 。

任务二:反映古代青铜制作业的文物有 。

任务三:与古代农业生产相关的文物有 。

(3) 依据所学知识,说明图D的历史价值。 (2分)

50. (9分) 阅读材料, 分析问题。

材料一 秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏……倾邻国而雄诸侯……至于始皇,随并天下。

———《汉书·食货志》

材料二

材料三 秦统一后,秦朝的执政措施更为偏重兴建大型工程,其中筑长城用40万人,修建秦始皇陵和阿房宫达70余万人,加上其他劳役,服役的人数总计不下300万,占当时全国总人口的15%,秦时全国人口约2000万。秦简记载: “五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒”。

——周荣《秦朝兴亡的历史研究》

(1) 材料一提到了商鞅变法的哪些措施 变法产生了什么影响 (3分)

(2) 据材料二,归纳秦朝为巩固统一采取的措施。 (4分)

(3) 据材料三,概括秦朝灭亡的主要原因。(2分)

七年级历史 第6页 共6页

七年级历史试题

(考试时间: 60分钟 满分: 50分)

请注意:1.本试卷分选择题和非选择题两个部分

2.所有试题的答案均填写在答题纸上,答案写在试卷上无效。

第一部分 选择题 (共24分)

请注意:在下列各题的四个选项中,只有一项是最符合题意的。 (每小题1分)

24.考古学者在云南省元谋县发掘出远古人类的两颗门齿化石,一些粗糙的石器,还发现了炭屑和烧骨。这说明元谋人

A.是世界上最早的远古人类 B.能制作工具知道使用火

D.广泛使用石器和青铜工具 C.已经进入磨制石器时代

25.我们一般将史料分为第一手史料和第二手史料。前者是接近或直接在历史事件发生时所产生和记录的原始资料; 后者是指经过后人运用第一手史料所作的研究和诠释。研究北京人时,可以作为第一手史料的是

A.北京人头盖骨化石 B.考古现场的影像资料

C.北京人头部复原图 D.知名历史学家的著述

26.下图是原始居民的居住场所复原图。下列说法正确的是

A.河姆渡居民居住半地穴式圆形房屋 B.住干栏式房屋的居民种植粟

C.都体现了原始居民因地制宜的智慧 D.二者都出现在长江下游地区

27.山西夏县西阴村长期流传着“先蚕娘娘”的传说, “有一天,黄帝之妻嫘祖在桑树下烧水,蚕茧落锅里,螺祖用树枝去捞,没想到却捞起一根洁白透明的长丝线。她尝试用这种丝线代替植物编织,就此发明了缫丝织绸。”2019年考古学者在该村发现了6枚新石器时代的蚕蛹。据此可知

A.传说蕴含一定的历史价值 B.考古发掘是了解历史的唯一途径

C.传说能真实反映历史原貌 D.考古发掘也需要依赖于传说印证

28.直观的流程图能帮助我们有效地记忆和理解历史知识。右边流程图反映了

A.各部族的统一 B.大禹治水

C.禅让制的实行 D.华夏族的形成

七年级历史 第1页 共6页

29.下图是王家范编著的《大学中国史》部分章节目录,据此可知,作者认为“寻觅”夏朝历史的最佳方法是

A.只研究文献史料

B.只研究考古发现

C.文献、传说与考古发现相互印证

D.将传说故事与文献资料相互印证

30.下列关于“夏、商、西周三朝灭亡的共同原因”的归纳,最接近历史真相的是

A.地方势力膨胀,威胁封建统治 B.推行世袭制,皇帝的能力低下

C.没有处理好与犬戎部族的关系 D.王朝末期统治残暴或朝政腐败

31.西周时分封的诸侯国, “姬姓的随、唐等国到达了汉水以东地区,建都于蓟(今北京)的燕国延伸到了东北遥远的地方,改封到今江苏丹徒一带的宜侯更是延伸到了东南遥远的地方”。这说明分封制的推行

A.有利于安抚宗亲贵族功臣 B.推动了社会生产力的提升

C.确立了大一统的集权体制 D.西周的统治范围得到扩大

32.春秋史书《国语》中有“宗庙之牺,为畎田之勤” (原来在宗庙中用于祭祀的牲口,现在已经成为田里工作的主要力量)和“恶金(铁)以铸锄、夷斤(斧) 、厮,试诸壤土”(制造铁农具来耕田) 的记载。这说明当时

A.农业生产力水平提高 B.商业活动很活跃

C.手工业规模不断扩大 D.周王室地位下降

33.史书记载西周初年有800多个诸侯国,到了春秋初年,还剩170多个,而到战国初期只有十几个诸侯国了,最终如右图所示。这表明,在争霸与兼并的过程中A.民族交融逐渐加强 B.国家逐渐走向统一

C.社会经济高速发展 D.百家争鸣文化繁荣

34.都江堰在修建过程中,选择高山与平原的交接处,利用地势和河道建造了一座综合性的水利枢纽,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。这说明都江堰的修建

A.体现了古代人民的智慧 B.巩固了秦朝封建统治

C.加强了南北地区的联系 D.加快了经济重心南移

35.下列两幅形势图共同反映了

A.朝代更迭 B.王位世袭 C.战争频繁 D.百家争鸣

七年级历史 第2页 共6页

36.右图为汉代石画像拓片,描绘了春秋时期孔子和老子的一次会面。画中两位思想家创立的学派分别是

A.儒家和法家

B.儒家和道家

C.儒家和墨家

D.儒家和兵家

37.小明的历史学习笔记中记录了①万物运行有其自然法则②善于从正反两方面思考问题③人们与世无争,天下就能太平。据此可知,他学习的相关著作是

A. 《道德经》 B. 《论语》 C. 《孟子》 D. 《韩非子》

38.战国时期某一思想家认为,按商鞅之法组建的秦国军队是无礼义教化、求赏逐利的“盗兵”。这一观点代表

A.法家 B.兵家 C.儒家 D.道家

39.孔子的弟子子贡提出一个问题:有没有一种观念一生都应该践行 孔子说有,这个观念就是“恕”。孔子认为, “恕”就是人与人相处,应该设身处地,将心比心,换位思考。这表明孔子主张

A.无为而治 B.仁者爱人 C.以法治国 D.民贵君轻

40.孔子是古代东方最伟大的教育家,在教育方面的成就很大,有弟子三千,来自各个诸侯国,出身于不同的阶级和阶层,各色人物都有。孔子的这一做法

A.有助于维护国君的权威 B.维护了周王室的统治基础

C.适应了争霸战争的需要 D.促进了教育在民间的发展

41.下表中内容反映出“百家争鸣”

百家争鸣 社会主义核心价值观

儒家 仁义礼智信; 民为邦本 富强、民主、文明、和谐、自由、 平等、公正、法治、爱国、敬业、 诚信、友善

墨家 “兼爱”, 爱无差别等级

法家 “尚法”, 依法治国

A.推动了战国时期经济的繁荣 B.导致了战国时期社会变革

C.对后世的思想文化影响深远 D.极大地解放了人们的思想

42.《黄帝内经·素问》中记载,圣人在春夏保养阳气以适应生长,在秋冬保养阴气以适应收藏,就能与万物一样,在生、长、收、藏的生命过程中运动发展。由此可知,《黄帝内经》推崇

A.临床医学 B.顺应自然 C.经验传承 D.高超医术

43.据古籍记载,“礼祭,天子九鼎,诸侯七,卿大夫五、士三也。”此材料准确反映出

A.鼎的工艺高超,制作精美 B.鼎是研究商周时期铜文化的依据

C.鼎的种类丰富,数量众多 D.鼎的数量代表着权力和社会地位

七年级历史 第3页 共6页

44.三星堆遗址出土的文物中,青铜尊、青铜鼎的造型,与中原青铜器的同类器型非常相似;作为祭祀仪仗的玉璋、玉璧、玉琮,与二里头、殷墟出土玉器几乎如出一辙。这说明

A.三星堆文明源于中原文明 B.区域文明之间存在交流

C.蜀地文明的特色十分鲜明 D.早期国家注重祭祀仪式

45.下列图片是我国青铜文明时期的代表性文物,其中能够见证四川广汉三星堆独特的古蜀文化的是

46.下列关于春秋战国时期的文艺和科技说法不正确的是

A.《诗经》是我国第一部诗歌总集,汇集了从春秋战国到秦汉时期的诗歌

B.屈原运用楚国的方言和民歌形式,创造出一种新的诗歌体裁——楚辞

C.战国时期的名医扁鹊总结出望闻问切4种诊断疾病的方法,一直被后来的中医沿用

D.曾侯乙编钟是我国迄今发现保存最好、音律最全、音域最广、气势最宏伟的编钟

47.世界上通用的公元纪年把每 100年称为一个世纪。公元前221年,秦国完成统一大业,建立秦朝。秦统一中国的时间用世纪方式表示为

A.公元2世纪 B.公元前2 世纪 C.公元3世纪 D.公元前 3世纪

第二部分 非选择题 (共26分)

48. (8分) 七年级 (1) 班的同学开展了新石器时代的研究性学习。阅读下列材料,回答问题。

Ⅰ 探究原始农耕

浙江余姚河姆渡遗址出土的稻谷壳,距今约7000年。· 西安半坡出土的桃形小陶罐, 内装炭化的菜籽, 距今约6000—7000年。 双面刃素面石斧(上) 连珠纹有段石锛 (下) ,装上木柄可用作砍伐、刨土。出土于山东济宁和江苏新沂,距今约4500—6000年。 人面鲵鱼彩陶瓶, 甘肃出土, 古人储酒器。距今约5200年。

(1)以上所选文物属于哪几处历史文化遗迹或遗址(至少写出两个) 以上文物实证了新石器时代我国古代先民的生产生活方式是怎样的 (3分)

七年级历史 第4页 共6页

Ⅱ 探秘文明起源

良渚古城遗址 陶寺古城遗址 远古的传说

良渚古城遗址位于浙江杭州,距今 5300—4300 年,由宫殿区、内城和外城组成。古城北面一个 20 余千米的外围水利系统,是同时期世界上规模最大的水利工程。 城内外的贵族墓地里,随葬着数十件至数百件制作精美的玉琮、玉璧等礼器。 陶寺古城遗址位于山西襄汾、距今4300—4000年,遗址中有一个围墙环绕的宫城。 城内有两处高等级墓地,大型墓葬集中分布。大的墓葬往往随葬陶鼓、石磬、玉钺、龙盘等表明墓主人尊贵身份的礼器。很多小型墓葬没有任何随葬品。 相传, 五六千年前黄河流域的炎帝、黄帝部落结成联盟, 在涿鹿之战中打败东方的蚩尤部落,蚩尤部落部分归附炎黄联盟。这一部落联盟逐渐演化为后来的华夏族。后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的__A__。

(2) 填出A处所缺的内容。(1分)

(3)私有制、阶级和国家的产生是人类进入文明社会的重要标志。良渚文明、陶寺遗址等考古发现说明当时的社会阶级分化已经相当明显,出现了早期国家,从材料中寻找能够佐证该观点的证据。(3分)

(4)综合运用以上内容,说明中华文明的起源和初步发展具有怎样的特征 (1分)

49. (9分) 古代文物是一扇通往过去的窗户,通过它们我们可以了解古代社会与文化的方

七年级历史 第5页 共6页

(1)上述图片中的文物来源于不同时代,将图中反映的历史内容,按时代顺序排列。 (填写字母,4分)

(2)上述图片可以用于了解古代社会状况,按照示例完成下列任务。 (3分)

示例:反映古代文字发展演变的文物有 C、D

任务一:用于研究原始社会面貌的文物有 。

任务二:反映古代青铜制作业的文物有 。

任务三:与古代农业生产相关的文物有 。

(3) 依据所学知识,说明图D的历史价值。 (2分)

50. (9分) 阅读材料, 分析问题。

材料一 秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏……倾邻国而雄诸侯……至于始皇,随并天下。

———《汉书·食货志》

材料二

材料三 秦统一后,秦朝的执政措施更为偏重兴建大型工程,其中筑长城用40万人,修建秦始皇陵和阿房宫达70余万人,加上其他劳役,服役的人数总计不下300万,占当时全国总人口的15%,秦时全国人口约2000万。秦简记载: “五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒”。

——周荣《秦朝兴亡的历史研究》

(1) 材料一提到了商鞅变法的哪些措施 变法产生了什么影响 (3分)

(2) 据材料二,归纳秦朝为巩固统一采取的措施。 (4分)

(3) 据材料三,概括秦朝灭亡的主要原因。(2分)

七年级历史 第6页 共6页

同课章节目录