八年级语文下册(语文版)课件:18.阿炳在1950(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 八年级语文下册(语文版)课件:18.阿炳在1950(共36张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-03-09 13:59:47 | ||

图片预览

文档简介

课件36张PPT。18*阿炳在1950义务教育教科书(YW)八年级语文下册一、新课导入

音乐是没有国界的,日本著名的世界级指挥大师小泽征尔听完《二泉映月》后,感动得双膝跪地,泪流满面。是什

么使得这位指挥了无数场演出的指挥大师如此动情呢?就让我们一同来感受音乐的魅力吧!.《二泉映月》阿炳在1950二、认识阿炳 《二泉映月》是阿炳的代表作,这首乐曲就像他悲惨一生和真实写照,作品旋律委婉流畅,跌宕起伏,意境深邃。乐曲有时像对美好景色的回忆,有时又像对黑暗社会的控诉,深刻地表现了作者在旧社会饱尝辛酸的感受和倔强不屈的性格,具有强烈的艺术感染力。世界著名指挥家小泽征尔在第一次听到这首乐曲时,感动得流下了眼泪,说道:“这样的音乐应该跪下来听!”

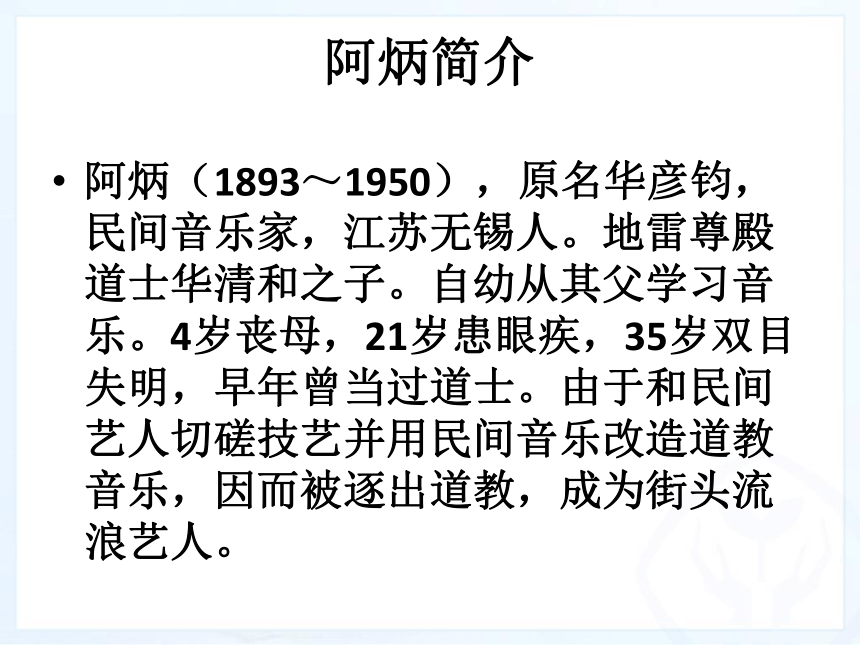

简介《二泉映月》阿炳简介阿炳(1893~1950),原名华彦钧,民间音乐家,江苏无锡人。地雷尊殿道士华清和之子。自幼从其父学习音乐。4岁丧母,21岁患眼疾,35岁双目失明,早年曾当过道士。由于和民间艺人切磋技艺并用民间音乐改造道教音乐,因而被逐出道教,成为街头流浪艺人。代表作品 二胡曲《二泉映月》、《听松》和《寒春风曲》;琵琶曲《大浪淘沙》、《龙船》和《昭君出塞》。华彦钧的演奏技艺早在青年时期已为当地道教音乐界所公认。他又广泛地向民间音乐学习,并且能超脱狭窄的师承和模仿,再加上他颠沛流离的生活遭遇,因而形成他独特的艺术风格。他的音乐作品,渗透着传统音乐的精髓,透露出一种来自人民底层的健康而深沉的气息,情真意切,扣人心弦,充满着强烈的艺术感染力。 《二泉映月》《二泉映月》是阿炳的代表作,阿炳经常在无锡二泉边拉琴,创作此曲时已双目失明,据阿炳的亲友和邻居们回忆,阿炳卖艺一天仍不得温饱,深夜回归小巷之际,常拉此曲,凄切哀怨,尤为动人。《二泉映月》最开始为无标题音乐,是阿炳经过长期的修改演绎,结合自己坎坷的一生逐步发展形成。生平简介 阿炳(1893-1950):原名华彦钧,民间音乐家,江苏无锡人。 1893年8月17日阿炳出生在无锡雷尊殿旁“一和山房”。父亲华清和(号雪梅)为无锡洞虚宫雷尊殿当家道士,母亲秦氏出身农家,曾嫁与秦家,婚后不久便守寡,与华清和的结合遭到族人痛骂,在阿炳出生一年后便悒郁而死。阿炳一生下来就被父亲送至无锡县东亭镇小泗房巷老家托族人抚养,8岁后带回道观,取学名华彦钧,小名阿炳,并被送入私塾读书。 华雪梅精通各种乐器和道家音乐。而阿炳幼时便表现了罕见的音乐天赋,在他10岁那年,父亲便教他迎寒击石模拟击鼓,练习各种节奏(后成为当地有名的司鼓手)。12岁那年,阿炳开始学吹笛子,父亲经常要他迎着风口吹,且在笛尾上挂铁圈以增强腕力,后来索性将铁圈换成了秤砣;阿炳在学二胡的时候,更加刻苦,琴弦上被勒出血痕,手指也拉出了厚厚的茧,阿炳演奏用的二胡的外弦比一般弦粗壮得多,这与他常年练习分不开的。17岁时,阿炳正式参加道教音乐吹奏,他长得一表人才,还有一副好嗓子,被人们誉称为“小天师”。 1914年,华雪梅去世,阿炳成为雷尊殿的当家道士,与堂兄华伯阳轮流主管雷尊殿的香火收入。后由于经营不善,阿炳又染上恶习,生活逐渐潦倒,在他34那年,双目相继失明,因生活所迫,流浪街头,卖艺为生。1939年,阿炳与江阴农村寡妇董彩娣结为夫妇。 1950年夏,中央音乐学院杨荫浏、曹安和教授专程来无锡为阿炳演奏录音,此时阿炳已完全荒弃音乐达三年之久,经过三天的练习,分两次录音,共留下《二泉映月》《听松》《寒春风曲》三首二胡作品和《大浪淘沙》《龙船》《昭君出塞》三首琵琶作品。后《二泉映月》、《大浪淘沙》获二十世纪华人经典音乐作品奖。 1950年9月,中央音乐学院民乐系拟聘阿炳为教师,但当时他已身患重病,无力应聘,12月4日与世长辞,葬于无锡西郊山脚下“一和山房”墓地,1951年3月27日其妻董彩娣病故。 阿炳在音乐上的成就,远远超越了家传师承的藩篱,博采众长,广纳群技,把对痛苦生活的感受,全部通过音乐反映出来。他的音乐作品,渗透着传统音乐的精髓,透露出一种来自人民底层的健康而深沉的气息,情真意切,扣人心弦,充满着强烈的艺术感染力。

三、预习检测词语积累:稀罕:稀奇。巅峰:顶峰。耗尽:用尽。截然不同:形容两种事物毫无共同之处。高山仰止:原意是品德像大山一样崇高的人,说就会有人景仰他。文中形容人们听到好的音乐作品后,欣喜之余景仰之情油然而生。千古绝唱:千百年来音乐造诣最高的作品。四、初读课文,整体感知你从这篇报道材料中获得了那些信息?阿炳的人生际遇 抢救?二泉映月? 电视解说词多角度多层面的写法听解课文阿炳小传阿炳4岁丧母,随父亲在道观里学习音乐演奏,25岁时父亲患病去世,后来又双目失明。因社会动乱、生活无着,不久便流落街头,以卖艺为生,饱受了人间的艰辛和苦难,1950年底去世。去世前三个月,有六首乐曲被抢录下来,这也是阿炳留给后人的千古绝唱。你能为阿炳写一个100字左右的小传吗? 文题为何要突出阿炳在1950?1950年到底发生了什么事情? 民间音乐家祝世匡和黎松寿录下了阿炳的二胡曲 , 使阿炳的音乐得以传承。 录音后,阿炳有什么表现?为什么会有这样的表现?激动、瞪大眼、摸、抱牢、不肯放手(动作、神态).

他为自己的音乐有了传承的机会而激动不已五、合作探究这次录音有何意义?1950录音的意义成为阿炳的绝唱改变了人生命运录音前生活无着,流落街头

录音后登台演出,荣于身后在世界音乐史上留下了重重的一笔成为各大交响乐团经典曲目 世界级指挥家高度评价 全国二胡比赛的必奏曲 代表中国民族音乐的经典曲目六、精读品析

阿炳4岁丧母,随父亲在道观里学习音乐演奏,25岁时父亲患病去世,后来又双目失明。因社会动乱、生活无着,不久便流落街头,以卖艺为生,饱受了人间的艰辛和苦难,1950年底去世。去世前三个月,有六首乐曲被抢录下来,这也是阿炳留给后人的千古绝唱。

人物同期声是指拍摄新闻时,同步采录的人物讲话,记者和被采访者的对话等。同期声由多个人,从不同的角度,不同的方面介绍阿炳;解说词中则将记叙、议论、抒情和说明融为一体。 表面上看来这段话是课文所写几个部分内容的一个概括,是作者为这些人不经意中做的这些事叫好、庆幸。但透过字里行间及文中的背景资料,我们也可以感觉到作者对新中国的讴歌,对党的文艺政策的歌颂。是新中国改变了阿炳的命运,挽救了阿炳的艺术生命。 是一首用变奏、衍展手法写作的作品。开始有一个像是感怀、叹息般的引子,几小节后出现的主题具有感慨万千的情绪。这个主题在全曲出现多次,随着旋律的发展,时而深沉,时而激扬,时而悲恻,时而傲然。激昂悲愤的语调,似乎倾吐了作者的屈辱和痛苦,诅咒了现实的残酷和社会的不平,同时又充满了对未来的憧憬与希望,但又交织着疑问和伤感。中 心 思 想 文章主要通过介绍阿炳在世的最后一年,中央音乐学院的两位音乐家来到刚解放的无锡为民间艺术家阿炳录音的经过,介绍了阿炳的人生经历,也叙述了《二泉映月》成为世界名曲的经过,赞扬了阿炳饱经沧桑却仍然坚强不屈的性格。写作特色 1、本文在叙事方式上最显著的特点是:由多个人、多角度地叙事。这样多角度、多层面地叙事,增强了所述人物、事件的真实性;众多人物的同期声采访既增添了历史感,也增添了现场效果;与此同时,也增加了电视画面的可看性。解说词中则又综合运用记叙、议论、抒情和说明。 2、文章还发挥电视媒体声画结合的特点,将解说词(宋体字)与人物同期声(楷体字)结合起来叙事写人 3、以事实报道为基础,通过事件相关背景材料的介绍、事实因果的探究、相关问题的评述,揭示和升华事件的本质。七、拓展延伸《二泉映月》的影响世界上许多著名的交响乐团演奏过(如美国的波士顿、费城;德国斯图加特室内乐团;法国里昂等);

有人说:如果贝多芬创造了西方音乐的《命运交响曲》,那么阿炳就创造了东方音乐的二胡《命运交响曲》;《二泉映月》是中国二胡比赛的必奏曲。

音乐是没有国界的,日本著名的世界级指挥大师小泽征尔听完《二泉映月》后,感动得双膝跪地,泪流满面。是什

么使得这位指挥了无数场演出的指挥大师如此动情呢?就让我们一同来感受音乐的魅力吧!.《二泉映月》阿炳在1950二、认识阿炳 《二泉映月》是阿炳的代表作,这首乐曲就像他悲惨一生和真实写照,作品旋律委婉流畅,跌宕起伏,意境深邃。乐曲有时像对美好景色的回忆,有时又像对黑暗社会的控诉,深刻地表现了作者在旧社会饱尝辛酸的感受和倔强不屈的性格,具有强烈的艺术感染力。世界著名指挥家小泽征尔在第一次听到这首乐曲时,感动得流下了眼泪,说道:“这样的音乐应该跪下来听!”

简介《二泉映月》阿炳简介阿炳(1893~1950),原名华彦钧,民间音乐家,江苏无锡人。地雷尊殿道士华清和之子。自幼从其父学习音乐。4岁丧母,21岁患眼疾,35岁双目失明,早年曾当过道士。由于和民间艺人切磋技艺并用民间音乐改造道教音乐,因而被逐出道教,成为街头流浪艺人。代表作品 二胡曲《二泉映月》、《听松》和《寒春风曲》;琵琶曲《大浪淘沙》、《龙船》和《昭君出塞》。华彦钧的演奏技艺早在青年时期已为当地道教音乐界所公认。他又广泛地向民间音乐学习,并且能超脱狭窄的师承和模仿,再加上他颠沛流离的生活遭遇,因而形成他独特的艺术风格。他的音乐作品,渗透着传统音乐的精髓,透露出一种来自人民底层的健康而深沉的气息,情真意切,扣人心弦,充满着强烈的艺术感染力。 《二泉映月》《二泉映月》是阿炳的代表作,阿炳经常在无锡二泉边拉琴,创作此曲时已双目失明,据阿炳的亲友和邻居们回忆,阿炳卖艺一天仍不得温饱,深夜回归小巷之际,常拉此曲,凄切哀怨,尤为动人。《二泉映月》最开始为无标题音乐,是阿炳经过长期的修改演绎,结合自己坎坷的一生逐步发展形成。生平简介 阿炳(1893-1950):原名华彦钧,民间音乐家,江苏无锡人。 1893年8月17日阿炳出生在无锡雷尊殿旁“一和山房”。父亲华清和(号雪梅)为无锡洞虚宫雷尊殿当家道士,母亲秦氏出身农家,曾嫁与秦家,婚后不久便守寡,与华清和的结合遭到族人痛骂,在阿炳出生一年后便悒郁而死。阿炳一生下来就被父亲送至无锡县东亭镇小泗房巷老家托族人抚养,8岁后带回道观,取学名华彦钧,小名阿炳,并被送入私塾读书。 华雪梅精通各种乐器和道家音乐。而阿炳幼时便表现了罕见的音乐天赋,在他10岁那年,父亲便教他迎寒击石模拟击鼓,练习各种节奏(后成为当地有名的司鼓手)。12岁那年,阿炳开始学吹笛子,父亲经常要他迎着风口吹,且在笛尾上挂铁圈以增强腕力,后来索性将铁圈换成了秤砣;阿炳在学二胡的时候,更加刻苦,琴弦上被勒出血痕,手指也拉出了厚厚的茧,阿炳演奏用的二胡的外弦比一般弦粗壮得多,这与他常年练习分不开的。17岁时,阿炳正式参加道教音乐吹奏,他长得一表人才,还有一副好嗓子,被人们誉称为“小天师”。 1914年,华雪梅去世,阿炳成为雷尊殿的当家道士,与堂兄华伯阳轮流主管雷尊殿的香火收入。后由于经营不善,阿炳又染上恶习,生活逐渐潦倒,在他34那年,双目相继失明,因生活所迫,流浪街头,卖艺为生。1939年,阿炳与江阴农村寡妇董彩娣结为夫妇。 1950年夏,中央音乐学院杨荫浏、曹安和教授专程来无锡为阿炳演奏录音,此时阿炳已完全荒弃音乐达三年之久,经过三天的练习,分两次录音,共留下《二泉映月》《听松》《寒春风曲》三首二胡作品和《大浪淘沙》《龙船》《昭君出塞》三首琵琶作品。后《二泉映月》、《大浪淘沙》获二十世纪华人经典音乐作品奖。 1950年9月,中央音乐学院民乐系拟聘阿炳为教师,但当时他已身患重病,无力应聘,12月4日与世长辞,葬于无锡西郊山脚下“一和山房”墓地,1951年3月27日其妻董彩娣病故。 阿炳在音乐上的成就,远远超越了家传师承的藩篱,博采众长,广纳群技,把对痛苦生活的感受,全部通过音乐反映出来。他的音乐作品,渗透着传统音乐的精髓,透露出一种来自人民底层的健康而深沉的气息,情真意切,扣人心弦,充满着强烈的艺术感染力。

三、预习检测词语积累:稀罕:稀奇。巅峰:顶峰。耗尽:用尽。截然不同:形容两种事物毫无共同之处。高山仰止:原意是品德像大山一样崇高的人,说就会有人景仰他。文中形容人们听到好的音乐作品后,欣喜之余景仰之情油然而生。千古绝唱:千百年来音乐造诣最高的作品。四、初读课文,整体感知你从这篇报道材料中获得了那些信息?阿炳的人生际遇 抢救?二泉映月? 电视解说词多角度多层面的写法听解课文阿炳小传阿炳4岁丧母,随父亲在道观里学习音乐演奏,25岁时父亲患病去世,后来又双目失明。因社会动乱、生活无着,不久便流落街头,以卖艺为生,饱受了人间的艰辛和苦难,1950年底去世。去世前三个月,有六首乐曲被抢录下来,这也是阿炳留给后人的千古绝唱。你能为阿炳写一个100字左右的小传吗? 文题为何要突出阿炳在1950?1950年到底发生了什么事情? 民间音乐家祝世匡和黎松寿录下了阿炳的二胡曲 , 使阿炳的音乐得以传承。 录音后,阿炳有什么表现?为什么会有这样的表现?激动、瞪大眼、摸、抱牢、不肯放手(动作、神态).

他为自己的音乐有了传承的机会而激动不已五、合作探究这次录音有何意义?1950录音的意义成为阿炳的绝唱改变了人生命运录音前生活无着,流落街头

录音后登台演出,荣于身后在世界音乐史上留下了重重的一笔成为各大交响乐团经典曲目 世界级指挥家高度评价 全国二胡比赛的必奏曲 代表中国民族音乐的经典曲目六、精读品析

阿炳4岁丧母,随父亲在道观里学习音乐演奏,25岁时父亲患病去世,后来又双目失明。因社会动乱、生活无着,不久便流落街头,以卖艺为生,饱受了人间的艰辛和苦难,1950年底去世。去世前三个月,有六首乐曲被抢录下来,这也是阿炳留给后人的千古绝唱。

人物同期声是指拍摄新闻时,同步采录的人物讲话,记者和被采访者的对话等。同期声由多个人,从不同的角度,不同的方面介绍阿炳;解说词中则将记叙、议论、抒情和说明融为一体。 表面上看来这段话是课文所写几个部分内容的一个概括,是作者为这些人不经意中做的这些事叫好、庆幸。但透过字里行间及文中的背景资料,我们也可以感觉到作者对新中国的讴歌,对党的文艺政策的歌颂。是新中国改变了阿炳的命运,挽救了阿炳的艺术生命。 是一首用变奏、衍展手法写作的作品。开始有一个像是感怀、叹息般的引子,几小节后出现的主题具有感慨万千的情绪。这个主题在全曲出现多次,随着旋律的发展,时而深沉,时而激扬,时而悲恻,时而傲然。激昂悲愤的语调,似乎倾吐了作者的屈辱和痛苦,诅咒了现实的残酷和社会的不平,同时又充满了对未来的憧憬与希望,但又交织着疑问和伤感。中 心 思 想 文章主要通过介绍阿炳在世的最后一年,中央音乐学院的两位音乐家来到刚解放的无锡为民间艺术家阿炳录音的经过,介绍了阿炳的人生经历,也叙述了《二泉映月》成为世界名曲的经过,赞扬了阿炳饱经沧桑却仍然坚强不屈的性格。写作特色 1、本文在叙事方式上最显著的特点是:由多个人、多角度地叙事。这样多角度、多层面地叙事,增强了所述人物、事件的真实性;众多人物的同期声采访既增添了历史感,也增添了现场效果;与此同时,也增加了电视画面的可看性。解说词中则又综合运用记叙、议论、抒情和说明。 2、文章还发挥电视媒体声画结合的特点,将解说词(宋体字)与人物同期声(楷体字)结合起来叙事写人 3、以事实报道为基础,通过事件相关背景材料的介绍、事实因果的探究、相关问题的评述,揭示和升华事件的本质。七、拓展延伸《二泉映月》的影响世界上许多著名的交响乐团演奏过(如美国的波士顿、费城;德国斯图加特室内乐团;法国里昂等);

有人说:如果贝多芬创造了西方音乐的《命运交响曲》,那么阿炳就创造了东方音乐的二胡《命运交响曲》;《二泉映月》是中国二胡比赛的必奏曲。

同课章节目录