人教版语文八年级下册教学课件:8.巴金《日、月》(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版语文八年级下册教学课件:8.巴金《日、月》(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 350.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-03-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

巴 金

《日》、《月》

成语、意象、情感

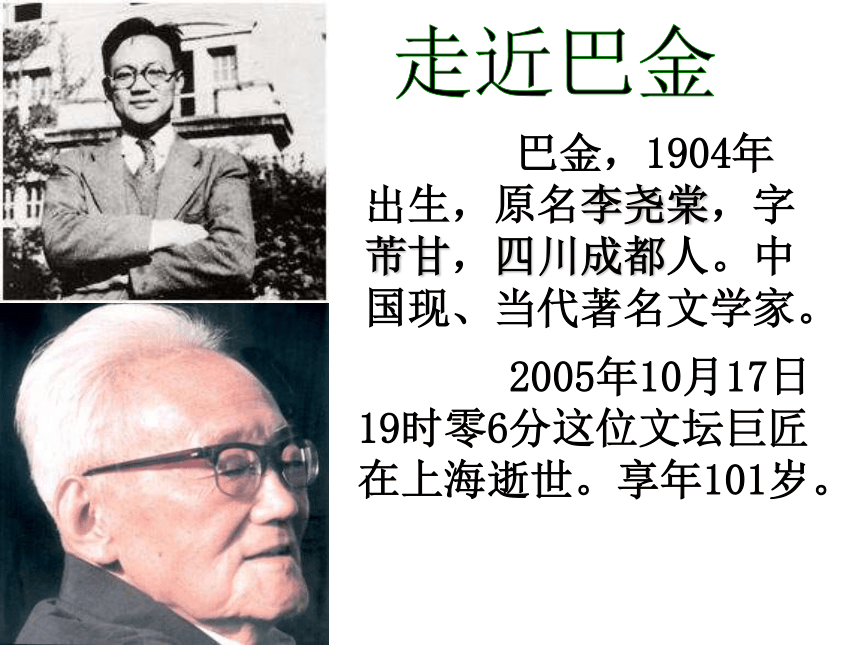

巴金,1904年出生,原名李尧棠,字芾甘,四川成都人。中国现、当代著名文学家。

走近巴金

2005年10月17日19时零6分这位文坛巨匠在上海逝世。享年101岁。

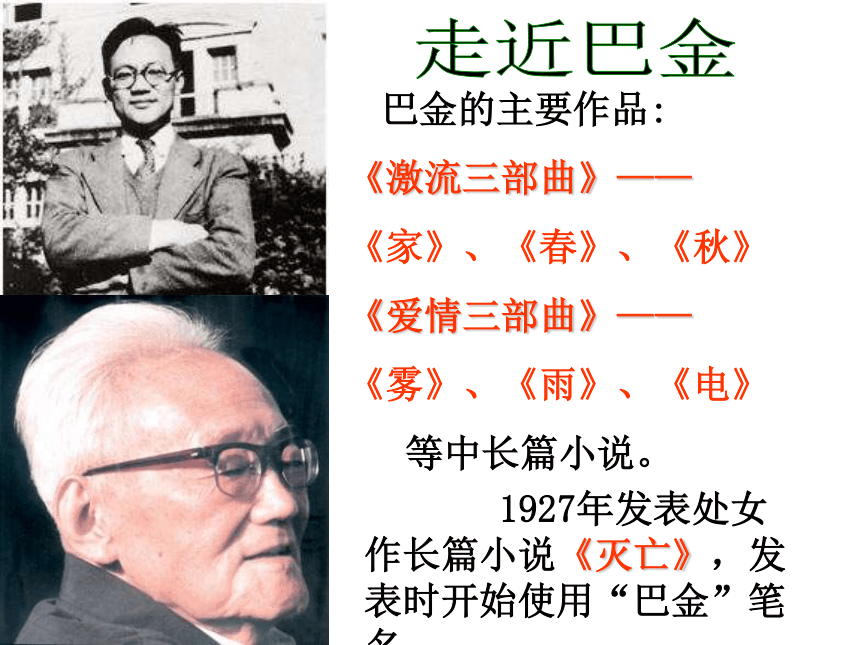

巴金的主要作品:

《激流三部曲》——

《家》、《春》、《秋》

《爱情三部曲》——

《雾》、《雨》、《电》

等中长篇小说。

走近巴金

1927年发表处女作长篇小说《灭亡》,发表时开始使用“巴金”笔名。

日

1、人们常说“飞蛾扑火——自取灭亡”,飞蛾长得既丑又渺小,又不自量力,为何作者却对它大加赞美?

“夸父逐日,渴死旸谷”,作者为什么却异常的“怀念”?

从飞蛾到夸父,从渺小到伟大,他们都是为了追求光明,为了一种热量,而宁愿放弃自己的生命。

赞美飞蛾,怀恋夸父,实则赞美为追求光明、理想而不惜牺牲一切的大无畏精神。

2、 在《日》中,作者并没有具体描绘太阳,却去写“飞蛾扑火”、“夸父逐日”,且对飞蛾、夸父进行了高度评价,这与太阳有关吗?谈谈你的看法。

太阳是光和热的象征,写飞蛾和夸父是为后文“为着追求光和热,人宁愿舍弃自己的生命”作铺垫。这才是作者要表达的重点,为着追求光和热,不惜牺牲自己的生命,这是作者理想中的人格。

3、课文中写道:“生命是可爱的。但寒冷的、寂寞的生,却不如轰轰烈烈的死。”联系特定的时代背景,你如何理解作者的这种人生追求?

四十年代初,中国大地正遭受着日本帝国主义的肆意蹂躏,和平被屠杀浸淫,光明被黑暗取代,为了中华民族的独立和生存,千千万万不甘做亡国奴的人们纷纷拿起武器,走上战场,不惜抛头颅洒热血。全国人民都在期盼着——

光明

因为这里的飞蛾已不仅仅是一个单纯的生物,它寄托了作者的理想,它成为了一种象征,是为了追求光明不惜牺牲自己生命的美好人格的象征。作者写的虽然是“日”,但主要写的却是飞蛾努力追求“日”,追求光和热的行为。

联系当时的时代背景,可以理解巴金为什么歌颂光明,赞美那些为了追求光和热不惜牺牲自己的人。

月

1、月亮在文中带给你的突出感觉是什么?你是通过哪些描写体会出来的?

最突出的感觉是冰冷。

如“寒夜对镜,只觉冷光扑面”,“面对凉月”、“我望着明月,总觉寒光冷气浸入我的身体”,“月光冷得很”,“月的光是死的光”等等。

李白的“床前明月光,疑是地上霜”;

苏轼的“高处不胜寒,起舞弄清影,何似在人间”;

李商隐的“晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒”等。

这里所表现的意境,能使你联想起哪些诗句?

2、“月的光是死的光”,表达了作者怎样的思想感情?

作者在前面已经用了很多语言描述自己在月光中清冷的感受,于是在这里才会说出这句话。他表达了作者对光和热的一种向往和渴求。

3、为什么作者在《月》的末尾引用“姮娥奔月”的传说?

因为姮娥也是为了某种理想,为了可以改变月光的冰冷,为了使这个已死的星球再生而奔月的。虽然作者用的是疑问的语气,但是在姮娥的身上,作者也寄托了自己的人格理想。

嫦娥

象征

那些希望可以用一己之力改变现状的人们

4、如何理解 “姮娥”等的象征意义?

表达了作者,对黑暗现实的不满和憎恨,并且想改变黑暗的现状的愿望,其实也是对光明的一种向往。

4、借嫦娥奔月表达了作者怎样的思想感情?

小结

《日》

《月》

追求光明

改变黑暗

寄托人格理想

对 人生 、对生活一种希望的信念

嫦娥奔月

飞蛾扑火

夸父逐日

象征(手法)

深入思考:在《日》中,作者主要写光和热,同时提到了冷;在《月》中,作者主要写冷,却同样提到了光和热。把两文贯通起来,你对作品的主体有什么深一层的理解?

冷和热是一种及强烈的对比,而事物在对比之下,特征才会更加突出明显,这就是为什么作者会在不同的两篇文章中提到了同样的东西。

正因为对光和热的向往和追求,对美好事物的企盼和渴望,更要远离寒冷和冰冷,远离黑暗和死亡。所以作者才别有深意地这样写。将两篇文章贯通起来,更可以充分理解和感受作者的良苦用心,理解在这样一个特定的年代里,作者热切期待光明的心情。

《日》表现了巴金激情澎湃的一面;

《月》集中体现了巴金细腻幽静的另一面。

感情却是一以贯之:飞蛾,夸父,姮娥,他们都代表着一种力,一种向上的、不屈不挠的力,是作者对人生、对生活的一种希望和信念。

巴金的四句话:

读书的时候用功读书,

玩耍的时候放心玩耍,

说话要说真话,

做人得做好人。

“夸父不量力,欲追日影,逐之于旸谷,渴死。”

——《山海经》

“羿请不死之药于西王母,姮娥窃之,奔月宫。”

——《淮南子》

相传,远古时候有一年,天上出现了十个太阳,直烤得大地冒烟,海水枯干,老百姓眼看无法再生活去。

这件事惊动了一个名叫后羿的英雄,他登上昆仑山顶,运足神力,拉开神弓,一气射下九个多余的太阳。

后羿立下盖世神功,受到百姓 的尊敬和爱戴,不少志士慕名前来投师学艺。奸诈刁钻、心术不正的蓬蒙也混了进来。

不久,后羿娶了个美丽善良的 妻子,名叫嫦娥。后羿除传艺狩猎外,终日和妻子在一起,人们都羡慕这对郎才女貌的恩爱夫妻。

一天,后羿到昆仑山访友求道,巧遇由此经过的王母娘娘,便向王母求得一包不死药。据说,服下此药,能即刻升天成仙。

然而,后羿舍不得撇下妻子,只好暂时把不死药交给嫦娥珍藏。嫦娥将药藏进梳妆台的百宝匣里,不料被蓬蒙看到了。

嫦娥奔月

三天后,后羿率众徒外出狩猎,心怀鬼胎的蓬蒙假装生病,留了下来。

待后羿率众人走后不久,蓬蒙手持宝剑闯入内宅后院,威逼嫦娥交出不死药。

嫦娥知道自己不是蓬蒙的对手,危急之时她当机立断,转身打开百宝匣,拿出不死药一口吞了下去。

嫦娥吞下药,身子立时飘离地面、冲出窗口,向天上飞去。由于嫦娥牵挂着丈夫,便飞落到离人间最近的月亮上成了仙。

傍晚,后羿回到家,侍女们哭诉了白天发生的事。后羿既惊又怒,抽剑去杀恶徒,蓬蒙早逃走了。气得后羿捶胸顿足哇哇大叫。悲痛欲绝的后羿,仰望着夜空呼唤爱妻的名字。这时他惊奇地发现,今天的月亮格外皎洁明亮,而且有个晃动的身影酷似嫦娥。

后羿急忙派人到嫦娥喜爱的后花园里,摆上香案,放上她平时最爱吃的蜜食鲜果,遥祭在月宫里眷恋着自己的嫦娥。

百姓们闻知嫦娥奔月成仙的消息后,纷纷在月下摆设香案,向善良的嫦娥祈求吉祥平安。从此,中秋节拜月的风俗在民间传开了。

这里的姮娥和飞蛾、夸父是相似的,为了一个不知名的理想而放弃原有的一切,只不过飞蛾和夸父是追求光和热,而姮娥却“妄想”去改变这个冰冷的星球,改变那冰冷的月光。

2003年度的“感动中国年度人物”入选名单中,有一位世纪老人获此殊荣,评委们为他作出了这样的评价:

“他穿越一个世纪,见证沧桑百年,刻画历史巨变,一个生命竟如此厚重。他在字里行间燃烧的激情,点亮多少人灵魂的灯塔;他在人生中真诚的行走,叩响多少人心灵的大门。他贯穿于文字和生命中的热情、忧患、良知,将在文学史册中永远闪耀着璀璨的光辉。”

巴 金

《日》、《月》

成语、意象、情感

巴金,1904年出生,原名李尧棠,字芾甘,四川成都人。中国现、当代著名文学家。

走近巴金

2005年10月17日19时零6分这位文坛巨匠在上海逝世。享年101岁。

巴金的主要作品:

《激流三部曲》——

《家》、《春》、《秋》

《爱情三部曲》——

《雾》、《雨》、《电》

等中长篇小说。

走近巴金

1927年发表处女作长篇小说《灭亡》,发表时开始使用“巴金”笔名。

日

1、人们常说“飞蛾扑火——自取灭亡”,飞蛾长得既丑又渺小,又不自量力,为何作者却对它大加赞美?

“夸父逐日,渴死旸谷”,作者为什么却异常的“怀念”?

从飞蛾到夸父,从渺小到伟大,他们都是为了追求光明,为了一种热量,而宁愿放弃自己的生命。

赞美飞蛾,怀恋夸父,实则赞美为追求光明、理想而不惜牺牲一切的大无畏精神。

2、 在《日》中,作者并没有具体描绘太阳,却去写“飞蛾扑火”、“夸父逐日”,且对飞蛾、夸父进行了高度评价,这与太阳有关吗?谈谈你的看法。

太阳是光和热的象征,写飞蛾和夸父是为后文“为着追求光和热,人宁愿舍弃自己的生命”作铺垫。这才是作者要表达的重点,为着追求光和热,不惜牺牲自己的生命,这是作者理想中的人格。

3、课文中写道:“生命是可爱的。但寒冷的、寂寞的生,却不如轰轰烈烈的死。”联系特定的时代背景,你如何理解作者的这种人生追求?

四十年代初,中国大地正遭受着日本帝国主义的肆意蹂躏,和平被屠杀浸淫,光明被黑暗取代,为了中华民族的独立和生存,千千万万不甘做亡国奴的人们纷纷拿起武器,走上战场,不惜抛头颅洒热血。全国人民都在期盼着——

光明

因为这里的飞蛾已不仅仅是一个单纯的生物,它寄托了作者的理想,它成为了一种象征,是为了追求光明不惜牺牲自己生命的美好人格的象征。作者写的虽然是“日”,但主要写的却是飞蛾努力追求“日”,追求光和热的行为。

联系当时的时代背景,可以理解巴金为什么歌颂光明,赞美那些为了追求光和热不惜牺牲自己的人。

月

1、月亮在文中带给你的突出感觉是什么?你是通过哪些描写体会出来的?

最突出的感觉是冰冷。

如“寒夜对镜,只觉冷光扑面”,“面对凉月”、“我望着明月,总觉寒光冷气浸入我的身体”,“月光冷得很”,“月的光是死的光”等等。

李白的“床前明月光,疑是地上霜”;

苏轼的“高处不胜寒,起舞弄清影,何似在人间”;

李商隐的“晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒”等。

这里所表现的意境,能使你联想起哪些诗句?

2、“月的光是死的光”,表达了作者怎样的思想感情?

作者在前面已经用了很多语言描述自己在月光中清冷的感受,于是在这里才会说出这句话。他表达了作者对光和热的一种向往和渴求。

3、为什么作者在《月》的末尾引用“姮娥奔月”的传说?

因为姮娥也是为了某种理想,为了可以改变月光的冰冷,为了使这个已死的星球再生而奔月的。虽然作者用的是疑问的语气,但是在姮娥的身上,作者也寄托了自己的人格理想。

嫦娥

象征

那些希望可以用一己之力改变现状的人们

4、如何理解 “姮娥”等的象征意义?

表达了作者,对黑暗现实的不满和憎恨,并且想改变黑暗的现状的愿望,其实也是对光明的一种向往。

4、借嫦娥奔月表达了作者怎样的思想感情?

小结

《日》

《月》

追求光明

改变黑暗

寄托人格理想

对 人生 、对生活一种希望的信念

嫦娥奔月

飞蛾扑火

夸父逐日

象征(手法)

深入思考:在《日》中,作者主要写光和热,同时提到了冷;在《月》中,作者主要写冷,却同样提到了光和热。把两文贯通起来,你对作品的主体有什么深一层的理解?

冷和热是一种及强烈的对比,而事物在对比之下,特征才会更加突出明显,这就是为什么作者会在不同的两篇文章中提到了同样的东西。

正因为对光和热的向往和追求,对美好事物的企盼和渴望,更要远离寒冷和冰冷,远离黑暗和死亡。所以作者才别有深意地这样写。将两篇文章贯通起来,更可以充分理解和感受作者的良苦用心,理解在这样一个特定的年代里,作者热切期待光明的心情。

《日》表现了巴金激情澎湃的一面;

《月》集中体现了巴金细腻幽静的另一面。

感情却是一以贯之:飞蛾,夸父,姮娥,他们都代表着一种力,一种向上的、不屈不挠的力,是作者对人生、对生活的一种希望和信念。

巴金的四句话:

读书的时候用功读书,

玩耍的时候放心玩耍,

说话要说真话,

做人得做好人。

“夸父不量力,欲追日影,逐之于旸谷,渴死。”

——《山海经》

“羿请不死之药于西王母,姮娥窃之,奔月宫。”

——《淮南子》

相传,远古时候有一年,天上出现了十个太阳,直烤得大地冒烟,海水枯干,老百姓眼看无法再生活去。

这件事惊动了一个名叫后羿的英雄,他登上昆仑山顶,运足神力,拉开神弓,一气射下九个多余的太阳。

后羿立下盖世神功,受到百姓 的尊敬和爱戴,不少志士慕名前来投师学艺。奸诈刁钻、心术不正的蓬蒙也混了进来。

不久,后羿娶了个美丽善良的 妻子,名叫嫦娥。后羿除传艺狩猎外,终日和妻子在一起,人们都羡慕这对郎才女貌的恩爱夫妻。

一天,后羿到昆仑山访友求道,巧遇由此经过的王母娘娘,便向王母求得一包不死药。据说,服下此药,能即刻升天成仙。

然而,后羿舍不得撇下妻子,只好暂时把不死药交给嫦娥珍藏。嫦娥将药藏进梳妆台的百宝匣里,不料被蓬蒙看到了。

嫦娥奔月

三天后,后羿率众徒外出狩猎,心怀鬼胎的蓬蒙假装生病,留了下来。

待后羿率众人走后不久,蓬蒙手持宝剑闯入内宅后院,威逼嫦娥交出不死药。

嫦娥知道自己不是蓬蒙的对手,危急之时她当机立断,转身打开百宝匣,拿出不死药一口吞了下去。

嫦娥吞下药,身子立时飘离地面、冲出窗口,向天上飞去。由于嫦娥牵挂着丈夫,便飞落到离人间最近的月亮上成了仙。

傍晚,后羿回到家,侍女们哭诉了白天发生的事。后羿既惊又怒,抽剑去杀恶徒,蓬蒙早逃走了。气得后羿捶胸顿足哇哇大叫。悲痛欲绝的后羿,仰望着夜空呼唤爱妻的名字。这时他惊奇地发现,今天的月亮格外皎洁明亮,而且有个晃动的身影酷似嫦娥。

后羿急忙派人到嫦娥喜爱的后花园里,摆上香案,放上她平时最爱吃的蜜食鲜果,遥祭在月宫里眷恋着自己的嫦娥。

百姓们闻知嫦娥奔月成仙的消息后,纷纷在月下摆设香案,向善良的嫦娥祈求吉祥平安。从此,中秋节拜月的风俗在民间传开了。

这里的姮娥和飞蛾、夸父是相似的,为了一个不知名的理想而放弃原有的一切,只不过飞蛾和夸父是追求光和热,而姮娥却“妄想”去改变这个冰冷的星球,改变那冰冷的月光。

2003年度的“感动中国年度人物”入选名单中,有一位世纪老人获此殊荣,评委们为他作出了这样的评价:

“他穿越一个世纪,见证沧桑百年,刻画历史巨变,一个生命竟如此厚重。他在字里行间燃烧的激情,点亮多少人灵魂的灯塔;他在人生中真诚的行走,叩响多少人心灵的大门。他贯穿于文字和生命中的热情、忧患、良知,将在文学史册中永远闪耀着璀璨的光辉。”

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》