马说课件

图片预览

文档简介

课件24张PPT。伯乐相马图 相传伯乐是春秋时代人,姓孙名阳。据说,

有一匹千里马拉着沉重的盐车翻越太行山。在羊

肠小道上,马蹄用力挣扎,膝盖跪屈;尾巴下垂

着,皮肤也受了伤;浑身汗水淋漓,在山坡上艰

难吃力地爬行还是拉不上去。伯乐遇见了,就下

了自己的车,挽住千里马而对它淌眼泪,并脱下

自己的麻布衣服覆盖在千里马身上。千里马于是

低下头吐气,抬起头来长鸣,嘶叫声直达云霄。

这是它感激伯乐了解并且体贴它啊。

今天我们来学习《马说》,一定会让你对伯

乐和千里马的关系有进一步的认识。导入新授马说唐 韩愈1.背诵这篇短小精悍、波澜横生的千古名

作,了解“说”的文体特点。

2.熟练掌握文中的文言实词和文言虚词。

3.认识伯乐与人才的关系,领会作者的思

想感情,感受封建社会摧残和埋没人才

的黑暗现实。

教学目的韩愈(768——824)退之

河阳(现在河南孟州)人,

唐代散文家、诗人,散文尤

其著名,有“文起八代之衰”

的美誉,与柳宗元同为“古

文运动”倡导者,是“唐宋

八大家”之首。自谓郡望

(郡里的显贵家族)昌黎,

世称韩昌黎,谥号“文”,

又称韩文公,官至吏部侍郎,故又称韩吏部。作品都收在《昌黎先生集》里。走近作者 这篇《马说》大约作于贞元十一年至十六年间。这时,韩愈初登仕途,很不得志。他曾三次上书宰相求擢用。很可惜有“忧天下之心”的他,终未被采纳。后来又相继依附于一些节度使幕下,郁郁不得志,再加上当时奸佞当权,政治黑暗,有才能之士不受重视,“不平则鸣”,所以他有“伯乐不常有”之叹。写作背景 “说”是我国古代的一种议论性体裁,与现代的杂文近似,可以叙事,也可以议论陈述作者对某些问题的看法。

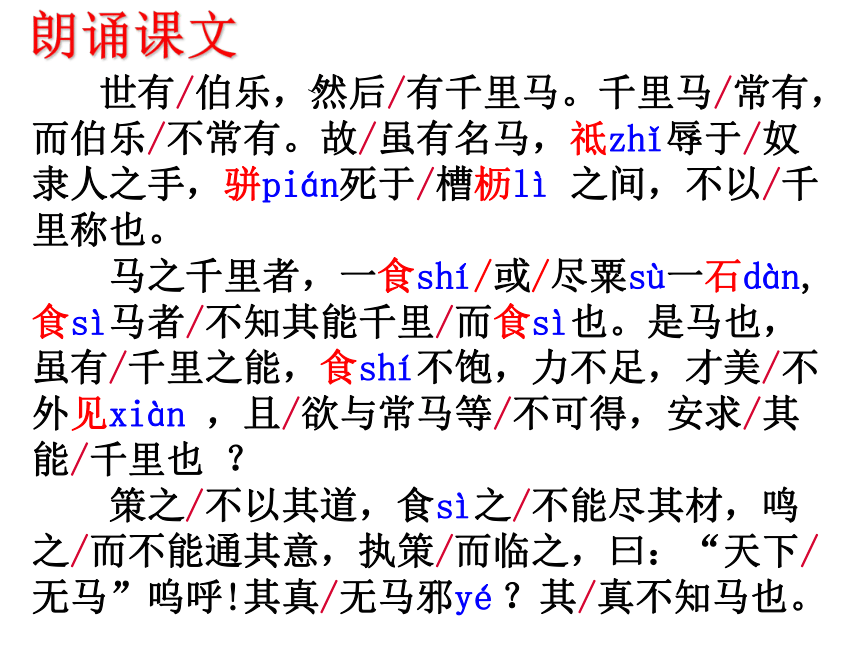

“马说”即谈马、论马。文体知识 世有/伯乐,然后/有千里马。千里马/常有,而伯乐/不常有。故/虽有名马,祗zhǐ辱于/奴

隶人之手,骈pián死于/槽枥lì 之间,不以/千里称也。

马之千里者,一食shí/或/尽粟sù一石dàn,食sì马者/不知其能千里/而食sì也。是马也,

虽有/千里之能,食shí不饱,力不足,才美/不外见xiàn ,且/欲与常马等/不可得,安求/其

能/千里也 ?

策之/不以其道,食sì之/不能尽其材,鸣

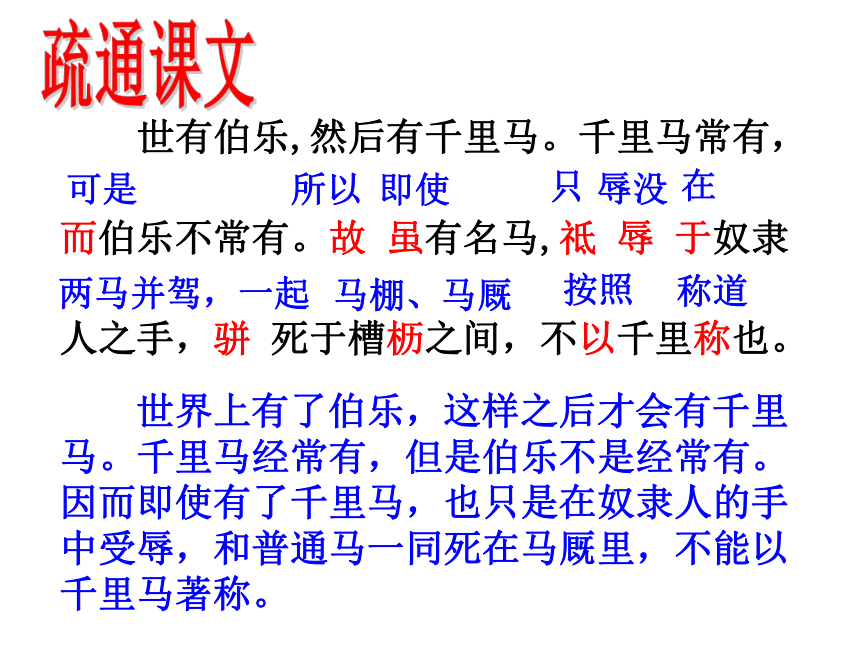

之/而不能通其意,执策/而临之,曰:“天下/无马”呜呼!其真/无马邪yé ?其/真不知马也。 朗诵课文 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,

而伯乐不常有。故 虽有名马,祗 辱 于奴隶

人之手,骈 死于槽枥之间,不以千里称也。 可是所以只辱没两马并驾,一起马棚、马厩 按照称道即使在 世界上有了伯乐,这样之后才会有千里

马。千里马经常有,但是伯乐不是经常有。

因而即使有了千里马,也只是在奴隶人的手

中受辱,和普通马一同死在马厩里,不能以

千里马著称。 疏通课文马之千里者,一食 或 尽粟一石。食马者不

知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,

食不饱,力不足,才美不外 见 ,且 欲与

常马等不可得,安求其能千里也? 助词,无义吃一顿有时吃完通饲,喂马的人这吃才能和美好的品质 通现, 显露,显现 才能 尚且相当能怎么想要 能日行千里的马,吃一顿有时能吃完一石粟。

饲养马的人不知道它能日行千里把它当普通马来

喂养。这样的马即使有日行千里的才能,但吃不

饱,力不足,才能不能显现出来,想与普通的马

相等尚且办不到,怎么能够要求它日行千里呢? 通饲,饲养 策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而

不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”

呜呼!其真无马 邪? 其真不知马也。名作动,鞭打 用 方法竭尽 通才,才能 通晓 拿着马鞭,策,赶马的鞭子 唉 恐怕, 表推测 难道, 表反问 通耶, 表疑问 驾驭它,不按照驾驭千里马的正确方法,

饲养它,不能充分竭尽它的才能,听它嘶叫

却不能通晓它的意思。拿着鞭子走到它跟前

时,说:“天下没有千里马! ”唉!难道果

真没有千里马吗?恐怕是不识得千里马吧。第三段:总结全文。表现作者对封建统

治者摧残人才的愤慨之情。 感知内容1.概括三段的大意。第一段:强调了伯乐对手里马命运的决

定作用;第二段:揭示千里马被埋没的根本原因;2.课文首先为我们摆明了什么观点?突出强

调了什么问题?观点是:世有伯乐,然后有千里马。

突出强调了伯乐能识马,如果没有伯

乐的慧眼,千里马就会被埋没,即伯乐对

千里马的命运起决定作用。 3.读第一段,当千里马没有遇到伯乐时会有

怎样的遭遇?遭遇是:祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥

之间。4.请从第二段中找出句子说明千里马被埋没

的原因。直接原因是:食不饱,力不足,才美不外

见,且欲与常马等不可得。

根本原因是:食马者不知其能千里而食也5.请从第三段中找出千里马被摧残、被埋没

体现在哪三个方面?文段中哪句话能揭示

全文的主旨? 三个方面:策之不以其道,食之不能尽其

材,鸣之而不能通其意。主旨句:其真不知马也。合作探究1.本文表面虽是在谈马,其实是在谈人才,

那么文中以“伯乐”、“千里马”、“食

马者”各比喻哪几类人?比喻的则是愚妄浅薄不能识别

人才,甚至于埋没人才、摧残

人才的统治者。实际上比喻的是善于识别人才,

知人善用的有识之人。比喻的是有才华、有才能的人。伯 乐:千里马:食马者:2.作者如何层层深入论证论点的?首先提出全文论点,接着从正反两方面

对论点作概括论述,第二段进一步从反

面展开论述,说明伯乐对千里马的重要

性。第三段对“食马者”进行辛辣的嘲

讽,结尾再次强调造成不合理现象的原

因,是“其真不知马也”,点明主旨,

并与开头的论点照应。指出千里马被埋没的原因食马者不知其能 千里而食也第一段提出论点

世有伯乐,

然后有千里马正面论证

千里马常有,而伯乐不常有反面论证

故虽有名马…不以千里称也第二段进一步从反面论证:反面论证,得出结论:

其真不知马也(主旨)第三段论证过程《马说》以千里马不遇伯乐,比喻贤才难遇明主。希望统治者能识别人才、重用人才,使他们能充分发挥才能。

总结全文主要写法托物寓意 通过叙述伯乐对千里马的决定性作

用,描述了千里马的悲惨遭遇,刻画了

食马者的浅薄、愚妄、无知,痛斥了当

时的统治者不能识别和重用人才,集中

阐述了封建社会中人才被埋没的原因,

抒发了对人才的同情和理解,希望人才

能被发现和重用。表达了作者对统治者

埋没人才、摧残人才的讽刺和控诉。中心思想拓展延伸2.伯乐和千里马在推动社会发展方面谁更重

要?请畅谈你的看法?可举历史和现实生

活中的例子证明自己的观点? 1.读完本文后,你认为伯乐应具备怎样的才

能?请联系你自己的读书实际,列举一位

大家熟悉的伯乐,并概括他的事迹。 伯乐必须具备知人善用的才能,任人唯贤,

要善于发现并重用人才。如:齐桓公发现

并重用管仲,使齐国强盛起来。 伯乐更重要。先有伯乐,然后才有千里马。马之千里者 之: 然后有千里马 千里马:

祗辱于奴隶之手 祗: 辱: 骈死于槽枥之间 骈: 槽枥:

不以千里称也 以: 称:

一食或尽粟一石 一食: 尽: 才美不外见 才美:

欲与常马等不可得 常: 等: 一食或尽粟一石 或:

策之不以其道 道: 食之不能尽其材 尽:

鸣之而不能通其意 鸣: 通:

执策而临之 临: 其真不知马也 知:

安求其能千里耶?安:助词,无义日行千里的马,本文指人才只是辱没两马并驾喂牲口的食器凭,凭借著称 吃一顿吃完才能,美好的素质普通的等同,一样有时方法,正确的方法竭尽马鸣叫通晓 面对识别,了解

怎么重点词语解释解释下列划线字的意思执策而临之

策之不以其道 食食不饱,力不足

一食或尽粟一石

食之不能尽其材

食马者不知其能千里而食之其食马者不知其能千里其真无马邪?

其真不知马也。之骈死于槽枥之间

策之不以其道

鸣之而不能通其意鞭子,名词

用鞭子打,动词}}指代“千里马”

难道,表反问语气

恐怕,表推测语气“的”,结构助词

指代“千里马”

无意义,调节音节策shí,吃sì通“饲”,喂1、祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

2、食马者不知其能千里而食也。

3、且欲与常马等不可得,安求其能千里也 ?

4、策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,

5、其真无马邪?其真不知马也。

翻译句子也只能在仆役的手下受到屈辱,跟普通的马一同死在槽枥之间,不以千里马著称。

喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。想要跟普通的马相等尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢?

鞭策它,不按正确的方法,喂养又不能使它充分发挥自己的才能,听它叫却不能通晓它的意思难道果真没有千里马吗?恐怕是他们真不识得千里马啊!

1.解释下列加线的词语。

A.食马者不知其能千里而食也

B.策之不以其道

C.安求其能千里也

D.一食或尽粟一石

2.用现代汉语翻译文中划线的句子:

其真无马耶?其真不知马也。

3.本文表达了作者怎样的思想感情?难道真的没有千里马吗?其实是他不识千里马啊! 作者借千里马被埋没,抒发了自己怀才不遇的愤懑,表达了对封建统治者埋没人才的强烈不满。通“饲”,喂养驾驭,用鞭打怎么有时当堂训练:中考试题选

有一匹千里马拉着沉重的盐车翻越太行山。在羊

肠小道上,马蹄用力挣扎,膝盖跪屈;尾巴下垂

着,皮肤也受了伤;浑身汗水淋漓,在山坡上艰

难吃力地爬行还是拉不上去。伯乐遇见了,就下

了自己的车,挽住千里马而对它淌眼泪,并脱下

自己的麻布衣服覆盖在千里马身上。千里马于是

低下头吐气,抬起头来长鸣,嘶叫声直达云霄。

这是它感激伯乐了解并且体贴它啊。

今天我们来学习《马说》,一定会让你对伯

乐和千里马的关系有进一步的认识。导入新授马说唐 韩愈1.背诵这篇短小精悍、波澜横生的千古名

作,了解“说”的文体特点。

2.熟练掌握文中的文言实词和文言虚词。

3.认识伯乐与人才的关系,领会作者的思

想感情,感受封建社会摧残和埋没人才

的黑暗现实。

教学目的韩愈(768——824)退之

河阳(现在河南孟州)人,

唐代散文家、诗人,散文尤

其著名,有“文起八代之衰”

的美誉,与柳宗元同为“古

文运动”倡导者,是“唐宋

八大家”之首。自谓郡望

(郡里的显贵家族)昌黎,

世称韩昌黎,谥号“文”,

又称韩文公,官至吏部侍郎,故又称韩吏部。作品都收在《昌黎先生集》里。走近作者 这篇《马说》大约作于贞元十一年至十六年间。这时,韩愈初登仕途,很不得志。他曾三次上书宰相求擢用。很可惜有“忧天下之心”的他,终未被采纳。后来又相继依附于一些节度使幕下,郁郁不得志,再加上当时奸佞当权,政治黑暗,有才能之士不受重视,“不平则鸣”,所以他有“伯乐不常有”之叹。写作背景 “说”是我国古代的一种议论性体裁,与现代的杂文近似,可以叙事,也可以议论陈述作者对某些问题的看法。

“马说”即谈马、论马。文体知识 世有/伯乐,然后/有千里马。千里马/常有,而伯乐/不常有。故/虽有名马,祗zhǐ辱于/奴

隶人之手,骈pián死于/槽枥lì 之间,不以/千里称也。

马之千里者,一食shí/或/尽粟sù一石dàn,食sì马者/不知其能千里/而食sì也。是马也,

虽有/千里之能,食shí不饱,力不足,才美/不外见xiàn ,且/欲与常马等/不可得,安求/其

能/千里也 ?

策之/不以其道,食sì之/不能尽其材,鸣

之/而不能通其意,执策/而临之,曰:“天下/无马”呜呼!其真/无马邪yé ?其/真不知马也。 朗诵课文 世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,

而伯乐不常有。故 虽有名马,祗 辱 于奴隶

人之手,骈 死于槽枥之间,不以千里称也。 可是所以只辱没两马并驾,一起马棚、马厩 按照称道即使在 世界上有了伯乐,这样之后才会有千里

马。千里马经常有,但是伯乐不是经常有。

因而即使有了千里马,也只是在奴隶人的手

中受辱,和普通马一同死在马厩里,不能以

千里马著称。 疏通课文马之千里者,一食 或 尽粟一石。食马者不

知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,

食不饱,力不足,才美不外 见 ,且 欲与

常马等不可得,安求其能千里也? 助词,无义吃一顿有时吃完通饲,喂马的人这吃才能和美好的品质 通现, 显露,显现 才能 尚且相当能怎么想要 能日行千里的马,吃一顿有时能吃完一石粟。

饲养马的人不知道它能日行千里把它当普通马来

喂养。这样的马即使有日行千里的才能,但吃不

饱,力不足,才能不能显现出来,想与普通的马

相等尚且办不到,怎么能够要求它日行千里呢? 通饲,饲养 策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而

不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”

呜呼!其真无马 邪? 其真不知马也。名作动,鞭打 用 方法竭尽 通才,才能 通晓 拿着马鞭,策,赶马的鞭子 唉 恐怕, 表推测 难道, 表反问 通耶, 表疑问 驾驭它,不按照驾驭千里马的正确方法,

饲养它,不能充分竭尽它的才能,听它嘶叫

却不能通晓它的意思。拿着鞭子走到它跟前

时,说:“天下没有千里马! ”唉!难道果

真没有千里马吗?恐怕是不识得千里马吧。第三段:总结全文。表现作者对封建统

治者摧残人才的愤慨之情。 感知内容1.概括三段的大意。第一段:强调了伯乐对手里马命运的决

定作用;第二段:揭示千里马被埋没的根本原因;2.课文首先为我们摆明了什么观点?突出强

调了什么问题?观点是:世有伯乐,然后有千里马。

突出强调了伯乐能识马,如果没有伯

乐的慧眼,千里马就会被埋没,即伯乐对

千里马的命运起决定作用。 3.读第一段,当千里马没有遇到伯乐时会有

怎样的遭遇?遭遇是:祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥

之间。4.请从第二段中找出句子说明千里马被埋没

的原因。直接原因是:食不饱,力不足,才美不外

见,且欲与常马等不可得。

根本原因是:食马者不知其能千里而食也5.请从第三段中找出千里马被摧残、被埋没

体现在哪三个方面?文段中哪句话能揭示

全文的主旨? 三个方面:策之不以其道,食之不能尽其

材,鸣之而不能通其意。主旨句:其真不知马也。合作探究1.本文表面虽是在谈马,其实是在谈人才,

那么文中以“伯乐”、“千里马”、“食

马者”各比喻哪几类人?比喻的则是愚妄浅薄不能识别

人才,甚至于埋没人才、摧残

人才的统治者。实际上比喻的是善于识别人才,

知人善用的有识之人。比喻的是有才华、有才能的人。伯 乐:千里马:食马者:2.作者如何层层深入论证论点的?首先提出全文论点,接着从正反两方面

对论点作概括论述,第二段进一步从反

面展开论述,说明伯乐对千里马的重要

性。第三段对“食马者”进行辛辣的嘲

讽,结尾再次强调造成不合理现象的原

因,是“其真不知马也”,点明主旨,

并与开头的论点照应。指出千里马被埋没的原因食马者不知其能 千里而食也第一段提出论点

世有伯乐,

然后有千里马正面论证

千里马常有,而伯乐不常有反面论证

故虽有名马…不以千里称也第二段进一步从反面论证:反面论证,得出结论:

其真不知马也(主旨)第三段论证过程《马说》以千里马不遇伯乐,比喻贤才难遇明主。希望统治者能识别人才、重用人才,使他们能充分发挥才能。

总结全文主要写法托物寓意 通过叙述伯乐对千里马的决定性作

用,描述了千里马的悲惨遭遇,刻画了

食马者的浅薄、愚妄、无知,痛斥了当

时的统治者不能识别和重用人才,集中

阐述了封建社会中人才被埋没的原因,

抒发了对人才的同情和理解,希望人才

能被发现和重用。表达了作者对统治者

埋没人才、摧残人才的讽刺和控诉。中心思想拓展延伸2.伯乐和千里马在推动社会发展方面谁更重

要?请畅谈你的看法?可举历史和现实生

活中的例子证明自己的观点? 1.读完本文后,你认为伯乐应具备怎样的才

能?请联系你自己的读书实际,列举一位

大家熟悉的伯乐,并概括他的事迹。 伯乐必须具备知人善用的才能,任人唯贤,

要善于发现并重用人才。如:齐桓公发现

并重用管仲,使齐国强盛起来。 伯乐更重要。先有伯乐,然后才有千里马。马之千里者 之: 然后有千里马 千里马:

祗辱于奴隶之手 祗: 辱: 骈死于槽枥之间 骈: 槽枥:

不以千里称也 以: 称:

一食或尽粟一石 一食: 尽: 才美不外见 才美:

欲与常马等不可得 常: 等: 一食或尽粟一石 或:

策之不以其道 道: 食之不能尽其材 尽:

鸣之而不能通其意 鸣: 通:

执策而临之 临: 其真不知马也 知:

安求其能千里耶?安:助词,无义日行千里的马,本文指人才只是辱没两马并驾喂牲口的食器凭,凭借著称 吃一顿吃完才能,美好的素质普通的等同,一样有时方法,正确的方法竭尽马鸣叫通晓 面对识别,了解

怎么重点词语解释解释下列划线字的意思执策而临之

策之不以其道 食食不饱,力不足

一食或尽粟一石

食之不能尽其材

食马者不知其能千里而食之其食马者不知其能千里其真无马邪?

其真不知马也。之骈死于槽枥之间

策之不以其道

鸣之而不能通其意鞭子,名词

用鞭子打,动词}}指代“千里马”

难道,表反问语气

恐怕,表推测语气“的”,结构助词

指代“千里马”

无意义,调节音节策shí,吃sì通“饲”,喂1、祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

2、食马者不知其能千里而食也。

3、且欲与常马等不可得,安求其能千里也 ?

4、策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,

5、其真无马邪?其真不知马也。

翻译句子也只能在仆役的手下受到屈辱,跟普通的马一同死在槽枥之间,不以千里马著称。

喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。想要跟普通的马相等尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢?

鞭策它,不按正确的方法,喂养又不能使它充分发挥自己的才能,听它叫却不能通晓它的意思难道果真没有千里马吗?恐怕是他们真不识得千里马啊!

1.解释下列加线的词语。

A.食马者不知其能千里而食也

B.策之不以其道

C.安求其能千里也

D.一食或尽粟一石

2.用现代汉语翻译文中划线的句子:

其真无马耶?其真不知马也。

3.本文表达了作者怎样的思想感情?难道真的没有千里马吗?其实是他不识千里马啊! 作者借千里马被埋没,抒发了自己怀才不遇的愤懑,表达了对封建统治者埋没人才的强烈不满。通“饲”,喂养驾驭,用鞭打怎么有时当堂训练:中考试题选

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》