2024年沪粤版八年级物理上册第三章光和眼睛单元测试试题(含详细解析)

文档属性

| 名称 | 2024年沪粤版八年级物理上册第三章光和眼睛单元测试试题(含详细解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-11-03 23:05:54 | ||

图片预览

文档简介

沪粤版八年级物理上册第三章光和眼睛单元测试

考试时间:90分钟;命题人:物理教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 15分)

一、单选题(5小题,每小题3分,共计15分)

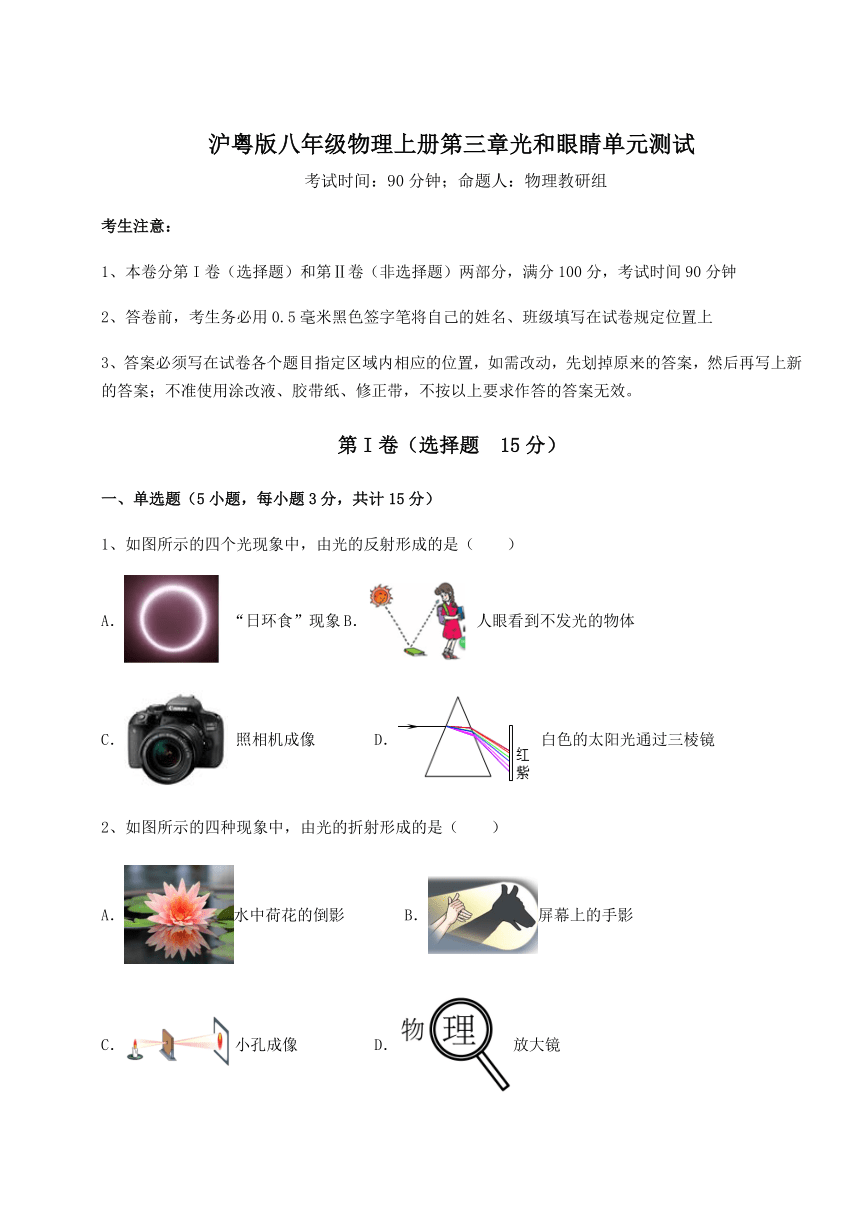

1、如图所示的四个光现象中,由光的反射形成的是( )

A. “日环食”现象 B. 人眼看到不发光的物体

C. 照相机成像 D. 白色的太阳光通过三棱镜

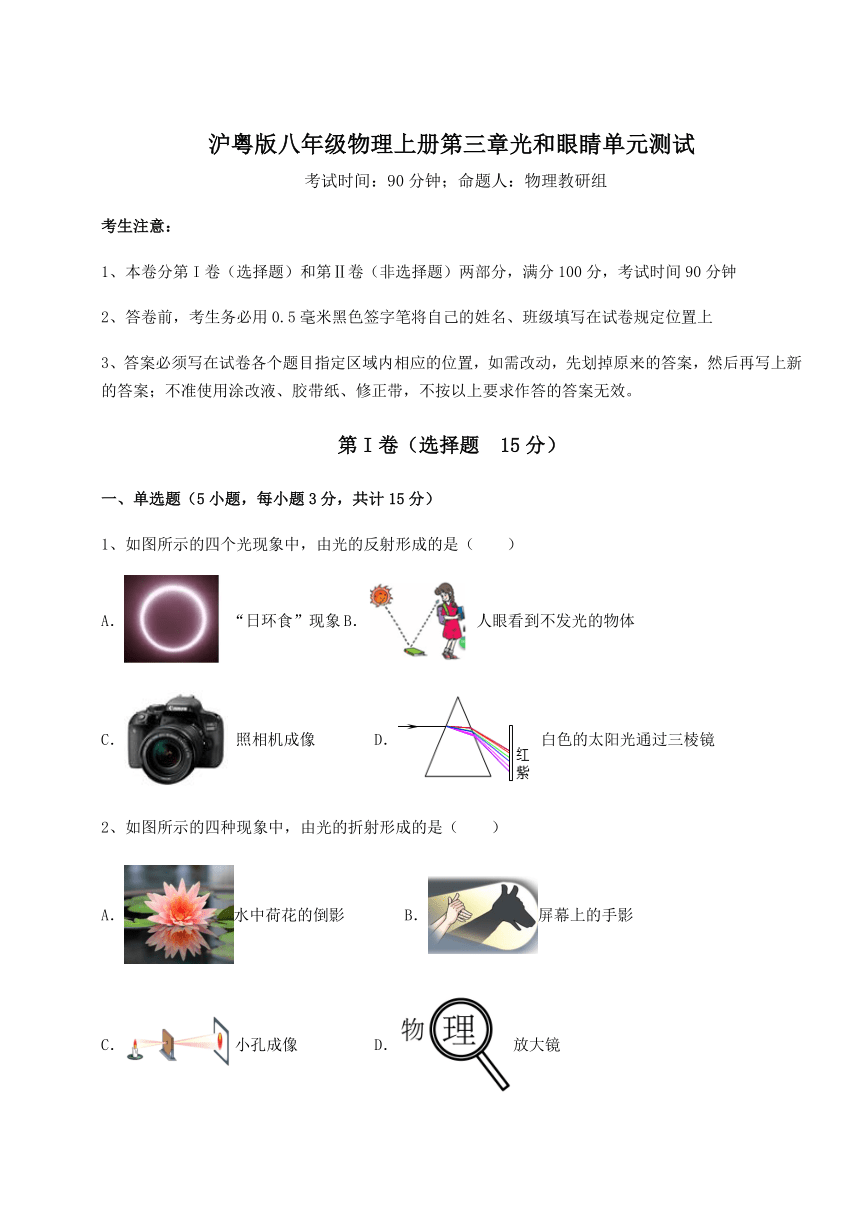

2、如图所示的四种现象中,由光的折射形成的是( )

A.水中荷花的倒影 B.屏幕上的手影

C.小孔成像 D.放大镜

3、关于光现象,下列说法正确的是( )

A.光在任何介质中均沿直线传播,且传播速度相同

B.镜面反射遵守光的反射定律,漫反射不遵守光的反射定律

C.光垂直镜面入射时,入射角和反射角都是0

D.物体逐渐远离平面镜时,像将逐渐面镜

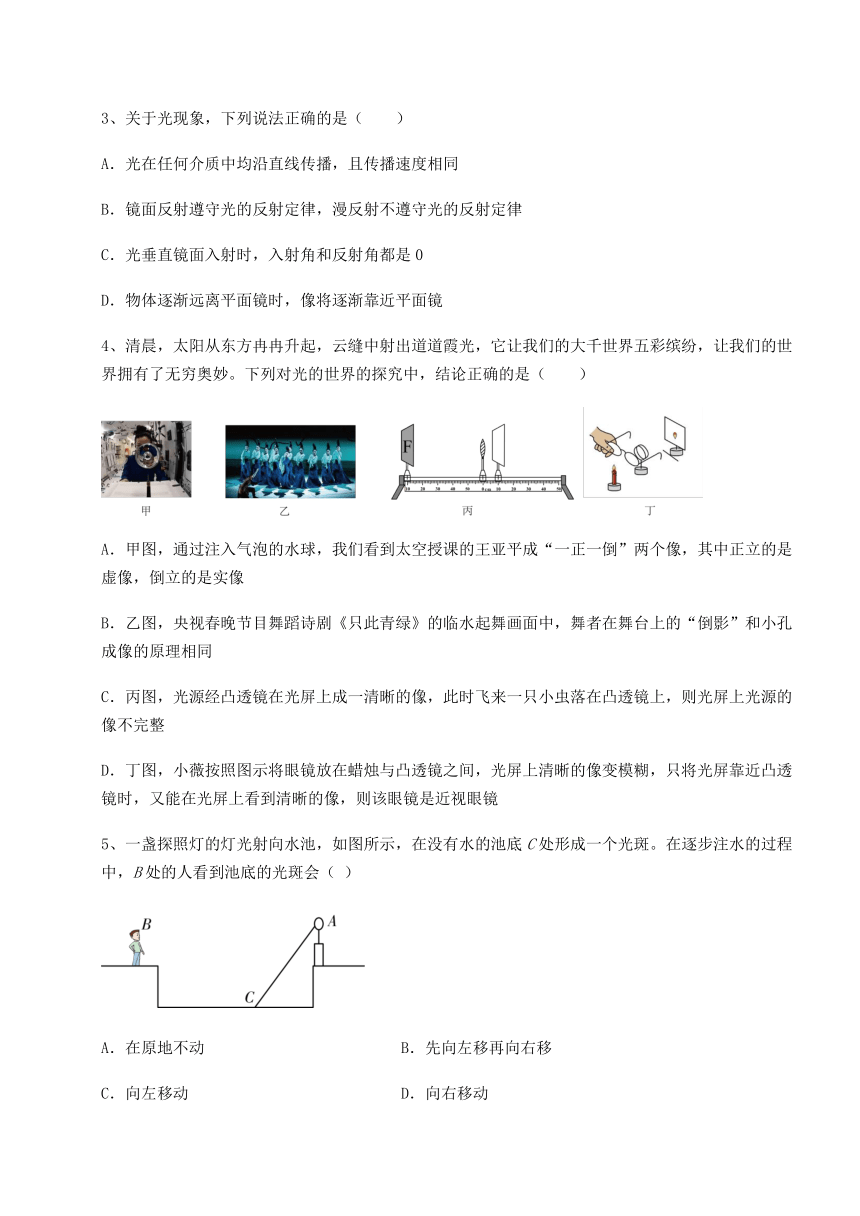

4、清晨,太阳从东方冉冉升起,云缝中射出道道霞光,它让我们的大千世界五彩缤纷,让我们的世界拥有了无穷奥妙。下列对光的世界的探究中,结论正确的是( )

A.甲图,通过注入气泡的水球,我们看到太空授课的王亚平成“一正一倒”两个像,其中正立的是虚像,倒立的是实像

B.乙图,央视春晚节目舞蹈诗剧《只此青绿》的临水起舞画面中,舞者在舞台上的“倒影”和小孔成像的原理相同

C.丙图,光源经凸透镜在光屏上成一清晰的像,此时飞来一只小虫落在凸透镜上,则光屏上光源的像不完整

D.丁图,小薇按照图示将眼镜放在蜡烛与凸透镜之间,光屏上清晰的像变模糊,只将光屏靠近凸透镜时,又能在光屏上看到清晰的像,则该眼镜是近视眼镜

5、一盏探照灯的灯光射向水池,如图所示,在没有水的池底C处形成一个光斑。在逐步注水的过程中,B处的人看到池底的光斑会( )

A.在原地不动 B.先向左移再向右移

C.向左移动 D.向右移动

第Ⅱ卷(非选择题 85分)

二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)

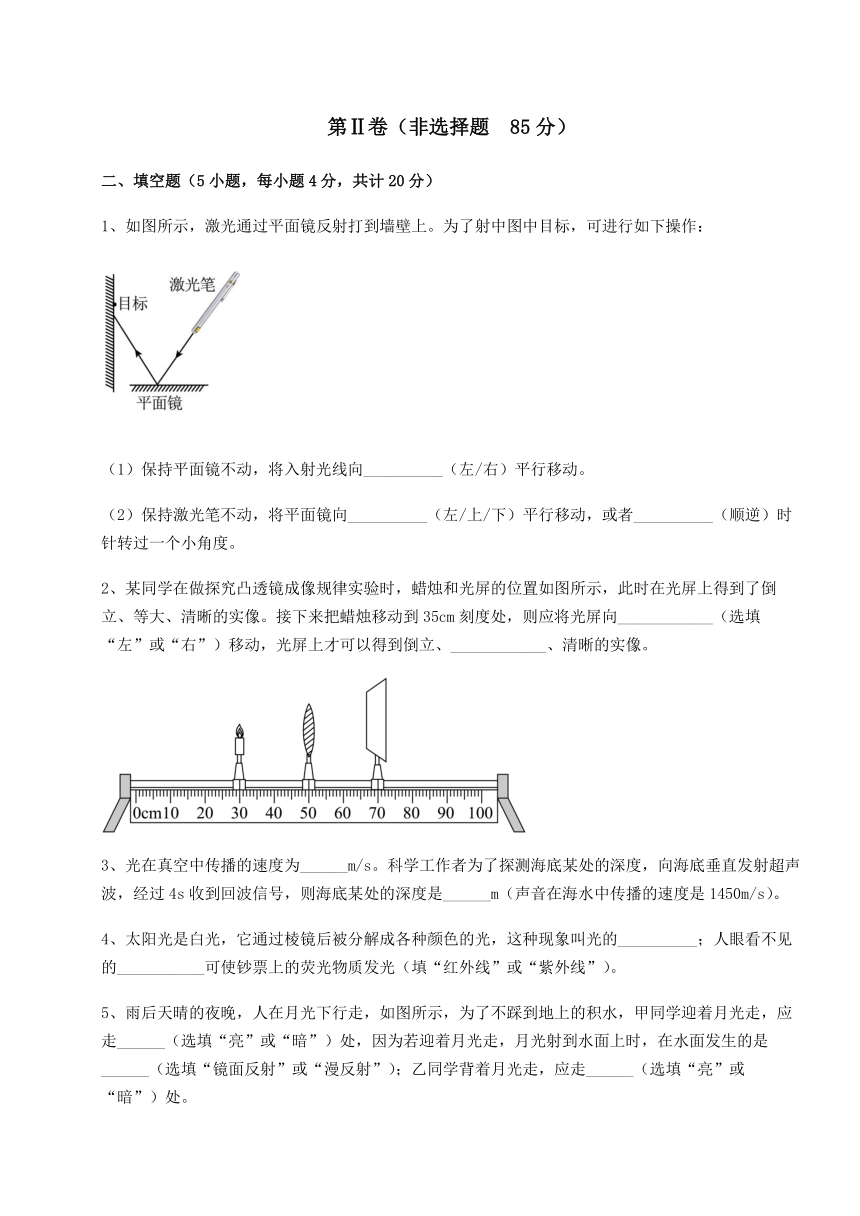

1、如图所示,激光通过平面镜反射打到墙壁上。为了射中图中目标,可进行如下操作:

(1)保持平面镜不动,将入射光线向__________(左/右)平行移动。

(2)保持激光笔不动,将平面镜向__________(左/上/下)平行移动,或者__________(顺逆)时针转过一个小角度。

2、某同学在做探究凸透镜成像规律实验时,蜡烛和光屏的位置如图所示,此时在光屏上得到了倒立、等大、清晰的实像。接下来把蜡烛移动到35cm刻度处,则应将光屏向____________(选填“左”或“右”)移动,光屏上才可以得到倒立、____________、清晰的实像。

3、光在真空中传播的速度为______m/s。科学工作者为了探测海底某处的深度,向海底垂直发射超声波,经过4s收到回波信号,则海底某处的深度是______m(声音在海水中传播的速度是1450m/s)。

4、太阳光是白光,它通过棱镜后被分解成各种颜色的光,这种现象叫光的__________;人眼看不见的___________可使钞票上的荧光物质发光(填“红外线”或“紫外线”)。

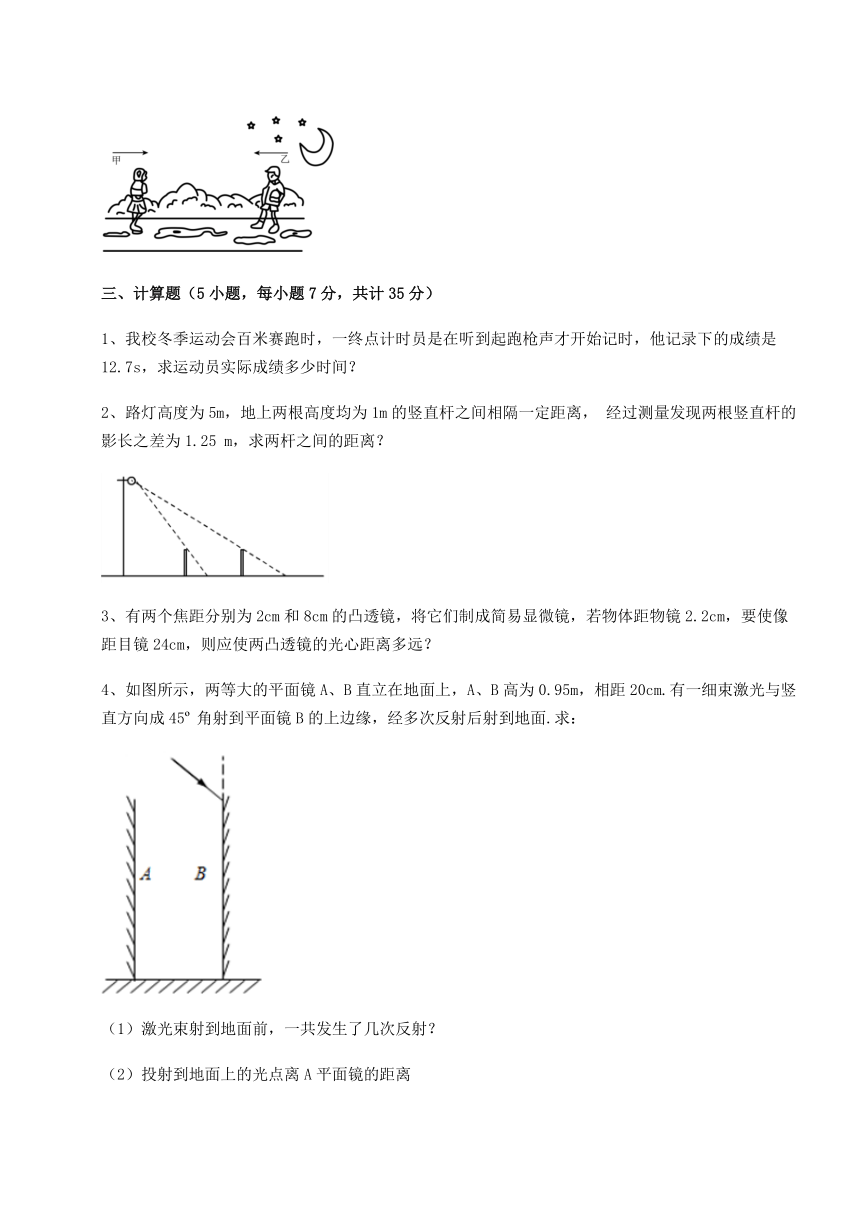

5、雨后天晴的夜晚,人在月光下行走,如图所示,为了不踩到地上的积水,甲同学迎着月光走,应走______(选填“亮”或“暗”)处,因为若迎着月光走,月光射到水面上时,在水面发生的是______(选填“镜面反射”或“漫反射”);乙同学背着月光走,应走______(选填“亮”或“暗”)处。

三、计算题(5小题,每小题7分,共计35分)

1、我校冬季运动会百米赛跑时,一终点计时员是在听到起跑枪声才开始记时,他记录下的成绩是12.7s,求运动员实际成绩多少时间?

2、路灯高度为5m,地上两根高度均为1m的竖直杆之间相隔一定距离, 经过测量发现两根竖直杆的影长之差为1.25 m,求两杆之间的距离?

3、有两个焦距分别为2cm和8cm的凸透镜,将它们制成简易显微镜,若物体距物镜2.2cm,要使像距目镜24cm,则应使两凸透镜的光心距离多远?

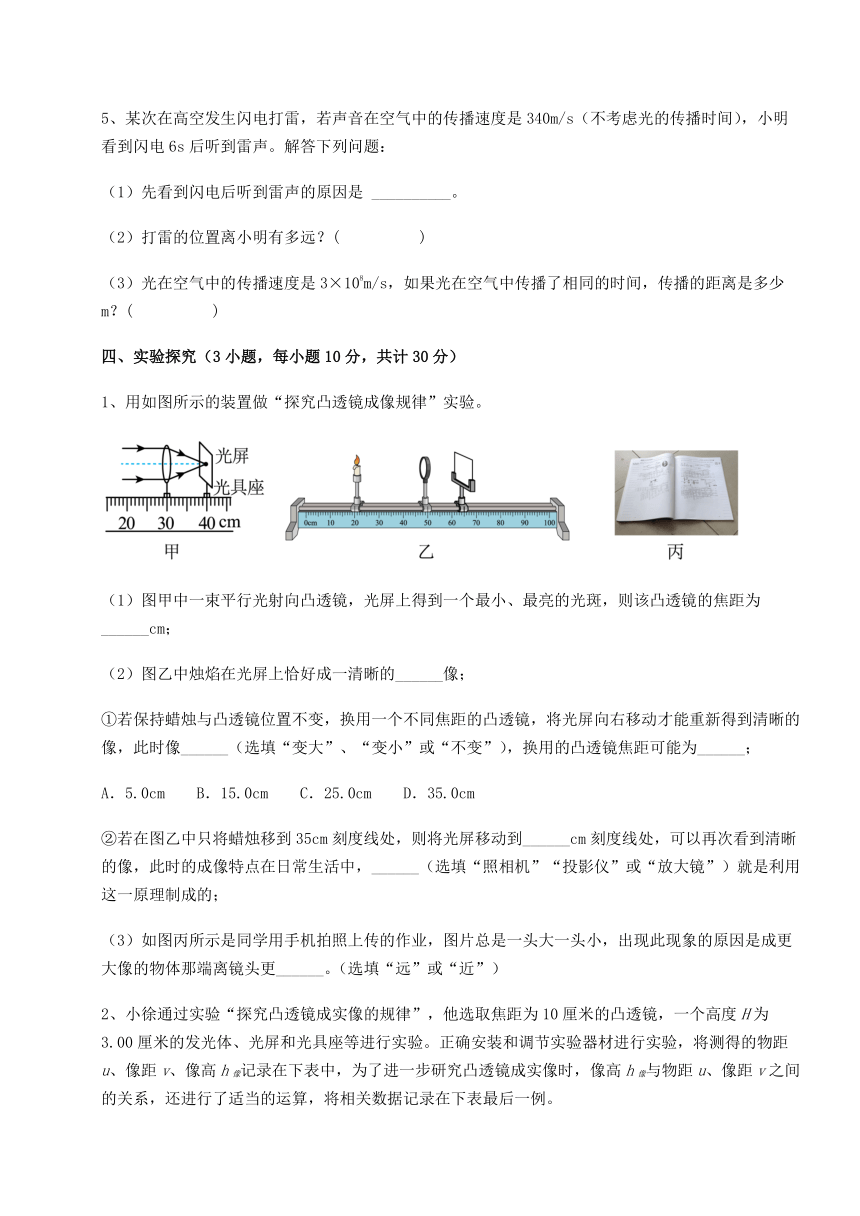

4、如图所示,两等大的平面镜A、B直立在地面上,A、B高为0.95m,相距20cm.有一细束激光与竖直方向成45 角射到平面镜B的上边缘,经多次反射后射到地面.求:

(1)激光束射到地面前,一共发生了几次反射?

(2)投射到地面上的光点离A平面镜的距离

5、某次在高空发生闪电打雷,若声音在空气中的传播速度是340m/s(不考虑光的传播时间),小明看到闪电6s后听到雷声。解答下列问题:

(1)先看到闪电后听到雷声的原因是 __________。

(2)打雷的位置离小明有多远?( )

(3)光在空气中的传播速度是3×108m/s,如果光在空气中传播了相同的时间,传播的距离是多少m?( )

四、实验探究(3小题,每小题10分,共计30分)

1、用如图所示的装置做“探究凸透镜成像规律”实验。

(1)图甲中一束平行光射向凸透镜,光屏上得到一个最小、最亮的光斑,则该凸透镜的焦距为______cm;

(2)图乙中烛焰在光屏上恰好成一清晰的______像;

①若保持蜡烛与凸透镜位置不变,换用一个不同焦距的凸透镜,将光屏向右移动才能重新得到清晰的像,此时像______(选填“变大”、“变小”或“不变”),换用的凸透镜焦距可能为______;

A.5.0cm B.15.0cm C.25.0cm D.35.0cm

②若在图乙中只将蜡烛移到35cm刻度线处,则将光屏移动到______cm刻度线处,可以再次看到清晰的像,此时的成像特点在日常生活中,______(选填“照相机”“投影仪”或“放大镜”)就是利用这一原理制成的;

(3)如图丙所示是同学用手机拍照上传的作业,图片总是一头大一头小,出现此现象的原因是成更大像的物体那端离镜头更______。(选填“远”或“近”)

2、小徐通过实验“探究凸透镜成实像的规律”,他选取焦距为10厘米的凸透镜,一个高度H为3.00厘米的发光体、光屏和光具座等进行实验。正确安装和调节实验器材进行实验,将测得的物距u、像距v、像高h像记录在下表中,为了进一步研究凸透镜成实像时,像高h像与物距u、像距v之间的关系,还进行了适当的运算,将相关数据记录在下表最后一例。

实验序号 物距u(厘米) 像距v(厘米) 像高h像(厘米) 像距和物距的比值k(k=v/u)

1 60.0 12.0 0.60 0.20

2 50.0 12.5 0.75 0.25

3 30.0 15.0 1.50 0.50

4 18.0 22.5 3.30 1.25

5 16.0 26.7 5.00 1.67

6 14.0 35.0 2.50

(1)根据实验序号1~5的数据,分析比较像距v、像高h像随物距u的变化情况,可得出的初步结论是:同一凸透镜成实像时,同一发光体,___________。

(2)根据实验序号1~5的数据,分析比较像高h像与像距和物距比值k的变化情况,可得出的初步结论是:同一凸透镜成实像时,同一发光体___________。

(3)请根据表中信息判断实验序号6中:像高h像为_______厘米。

(4)小徐在完成上述实验后,认为还可以通过更换或增加实验器材进行拓展探究。

示例:可以用黑色纸片遮挡部分凸透镜,探究遮挡物的形状及大小对凸透镜成像的影响。

请仿照示例写出其他拓展探究方案(一个方案即可)。________

3、如图所示,是陈涛同学探究光的反射规律的实验。他进行了下面的操作:

(1)如图甲,让一束光贴着纸板沿某一个角度射到O点,经平面镜的反射,沿另一个方向射出,用笔描出入射光EO和反射光OF的径迹。改变光束的入射角度,多做几次,取下纸板,用量角器测量ON两侧的∠i和∠r,得到的结论是反射角______入射角(选填“大于”、“等于”或“小于”);

(2)为了探究反射角与入射角的关系,多次改变入射角大小并测量对应的反射角,比较两者大小关系,这样的探究方式是为了______(填“A”或“B”)。

A.多次测量求平均值,减小误差 B.多次测量,寻找普遍规律

(3)如图乙,纸板ENF是用两块纸板连接起来的,把半面纸板NOF向前或向后折,这时在NOF上______(填“看得到”或“看不到”)反射光线,说明反射光线、入射光线与法线______同一平面内(填“在”或“不在”);

(4)使入射光线逐渐靠近法线ON,可观察到反射光线______(填“靠近”或“远离”)法线;

(5)如果让光线逆着OF的方向射向镜面,会发现反射光线沿着OE方向射出,这表明:在光的反射现象中,光路是______的。

-参考答案-

一、单选题

1、B

【详解】

A.日环食是光的直线传播形成的,故A不符合题意;

B.看见不发光的物体是由于光的反射形成的,故B符合题意;

C.照相机成像,属于凸透镜成像,是光的折射形成的,故C不符合题意;

D.白色的太阳光通过三棱镜,分解成七种颜色的光,属于光的色散现象,故D不符合题意。

故选B。

2、D

【详解】

A.水中荷花的倒影属于平面镜成像,是光的反射形成的,故A不符合题意;

B.手影是光的直线传播形成的,故B不符合题意;

C.小孔成像是光直线传播形成的,故C不符合题意;

D.放大镜是利用光的折射工作的,故D符合题意。

故选D。

3、C

【详解】

A.光在同种均匀介质中时沿直线传播的,光在不同中介质中,光的传播方向会发生改变,光在不同介质中的传播速度一般不同,故A错误;

B.镜面反射和漫反射都是光的反射,因此都遵循光的反射定律,故B错误;

C.光线垂直射到平面镜时,入射光线、反射光线和法线重合,所以入射角就是0,反射角也是0,故C正确;

D.根据平面镜成像的特点可知,像到镜面的距离等于物体到镜面的距离;当物体逐渐远离平面镜时,像也会远离平面镜,故D错误。

故选C。

4、A

【详解】

A.甲图中,将气泡注入水球,水球中间部分中间薄边缘厚,相当于凹透镜,此时凹透镜成正立的虚像;水球的周围部分中间厚边缘薄,相当与凸透镜,此时成倒立的实像,因此我们能看到太空授课的王亚平成“一正一倒”两个像,其中正立的是虚像,倒立的是实像,故A正确;

B.乙图中,舞者在舞台上的“倒影”属于平面镜成像,是光的反射形成的,小孔成像是由光的直线传播形成的,两者的成像原理不同,故B错误;

C.丙图中,小虫落在凸透镜上,此时小虫在凸透镜的焦点以内,在光屏上不能成像,小虫挡住了部分成像的光线,但是其余的光线仍能使物体成完整的像,由于成像光线变少,光屏上的像会变暗,故C错误;

D.丁图中,将光屏靠近凸透镜时,又能在光屏上看到清晰的像,说明此时所成清晰像的像距变小了,则所放透镜对光的会聚能力增强,因此在蜡烛与凸透镜之间放的是一个会聚透镜,远视眼镜是凸透镜,对光具有会聚作用,因此应是远视眼镜,故D错误。

故选A。

5、D

【详解】

当逐步注水的过程中,随着水位的上升,入射点逐渐向右移,根据光的折射规律,折射光线靠近法线偏折,池底的光斑也向右移动,B处的人看到池底的光斑仍然向右移动。

故选D。

二、填空题

1、 右 上 顺

【详解】

(1)[1]要使图中的反射光线射中墙壁上的目标点,如果保持平画镜不动,可将激光笔水平向右移动;如图

(2)[2]保持激光笔不动,将平面镜竖直向上移动一段距离,则入射光线方向不变,入射点向右移动,则反射光线也向右移动,光斑会向上移动,反射光线能射中墙壁上的A点,如图

[3] 将平面镜顺时针转过一个小角度,入射点不变,入射角变小,反射角变小,光线上移,正好射中图中的目标,如图

2、 右 放大

【详解】

[1][2]由图可知,此时的物距等于像距,即

光屏上成的是倒立、等大的实像,则

故 ,将蜡烛移动到35cm刻度处,此时的物距

物距在一倍焦距和二倍焦距之间,像距应大于二倍焦距,故应向右移动光屏,因为像距大于物距,光屏上呈现倒立、放大的清晰的像。

3、 3×108 2900

【详解】

[1]光在真空中传播的速度为3×108m/s。

[2]超声波从海面到海底用的时间t是传播时间4s的一半,故

t=2s

该处海水的深度

s=vt=1450m/s×2s=2900m

4、 色散 紫外线

【详解】

[1]太阳光经过三棱镜折射后可以分散成七种颜色的光,分别是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫,这就是光的色散现象;

[2]紫外线可以使荧光物质发光,钞票上某些位置用荧光物质印上标记,在紫外线下照射下识别这些标记,从而辨别钞票的真伪。

5、 暗 镜面反射 亮

【详解】

[1][2]当迎着月光走时,地面发亮处有水;因为迎着月光走,月光射到水面上时,水面发生的是镜面反射,反射光几乎全部射入人的眼睛,而地面发生的漫反射,只有很少的光进入人的眼睛,所以此时水面亮,人应走暗处。

[3]背着月光走时,地面发暗处有水;因为背着月光走,虽然水面发生的仍然是镜面反射,但是此时的反射光没有射入人的眼睛;而地面对光发生漫反射,反射光线射向不同的方向,故有光线射入人的眼睛,则此时地面较亮,所以地上暗处部分是水,人应走亮处。

三、计算题

1、12.99s

【详解】

由v=可得声音从起点传到终点的时间:

t==≈0.29s,由于计时员比运动员听到枪声晚0.29s,

所以计时员给运动员的成绩少计时0.29s.所以运动员跑完百米的时间应为12.7s+0.29s=12.99s.

2、5m

【详解】

如图:

根据三角形相似,即ABC,所以,,即OC5BC;又因为,所以,即5B1C1OB+BB1+B1C1,得5(BC1.25)OB+BB1+BC+1.25,解得5BC6.25OBBB1BC,即5BC6.25OCBB1,

得OC6.25OCBB11.25,得BB1m

3、28cm

【详解】

解:显微镜的物镜:成倒立、放大的实像,物体在一倍焦距以外,焦距越短放大倍数越高,所以焦距为2cm的透镜作为物镜;显微镜的目镜:把物镜的像成一个正立、放大的虚像,物镜的像成在目镜一倍焦距以内,目镜焦距越大,所成的像就越大,所以用焦距为8cm的透镜作为目镜;设两凸透镜的光心距离为d,由成像公式得到

①

②

由①和②得到

s=22cm,d=28cm

答:应使两凸透镜的光心距离是28cm。

4、(1)5次;(2)5cm

【详解】

(1)如图所示:

因为入射角也为45 ,故每反射一次,光线下移20cm,发生反射次数为

n==4.75

所以发生反射次数应为5次;

(2)第5次反射点距地面高度为

h=95cm-20cm×(5-1)=15cm

因此光的落地点距离B镜面为15cm,则距离A镜面为5cm。

5、 在空气中光速远大于声速 2040m 1.8×109m

【详解】

解:(1)雷声、闪电在空气中同时发生,由于在空气中光速远大于声速,使得先看到闪电后听到雷声。

(2)由v=可得,打雷的位置距离小明的距离

s=v声t=340m/s×6s=2040m

(3)光在空气中传播相同的时间,传播的距离

s′=v光t=3×108m/s×6s=1.8×109m

答:(1)先看到闪电后听到雷声的原因是:雷声、闪电在空气中同时发生,由于在空气中光速远大于声速,使得先看到闪电后听到雷声;

(2)打雷的位置离小明有2040m;

(3)如果光在空气中传播了相同的时间,传播的距离是1.8×109m。

四、实验探究

1、 10.0 倒立、缩小的实 变大 B

80.0 投影仪 近

【详解】

(1)[1]最小最亮的光斑到凸透镜的距离即为凸透镜的焦距,则焦距为

f=40.0cm-30.0cm=10.0cm

(2)[2]此时物距为30.0cm,大于二倍焦距,根据凸透镜成像规律可知,此时成倒立、缩小的实像。

[3]光屏向右移动才能重新得到清晰的像,说明此时凸透镜对光线的折射能力变小,使经过光心的光线和平行于主光轴的光线经过凸透镜折射后的焦点后移,此时像距变大,像变大。

[4]凸透镜对光线的折射能力变小说明此凸透镜焦距较之前凸透镜大,焦距应大于10.0cm;此时物距为30.0cm,当焦距为35.0cm时,物体在一倍焦距之内,不成实像,不可用光屏承接;焦距为15.0cm时物体在二倍焦距位置,成倒立、等大的实像,光屏应向右移到80cm刻度线处;焦距为25.0cm时,物体在一倍焦距和二倍焦距之间,像距应大于二倍焦距,即光屏应向右移到100cm刻度线之外,而光具座最大刻度只有90cm,故ACD不符合题意,B符合题意。

故选B。

[5]蜡烛移动之前的物距为30.0cm,像距为15.0cm,当蜡烛移动至35cm处时此时物距为15.0cm,由光路的可逆性可知此时的像距为30.0cm,即像位于

50.0cm+30.0cm=80.0cm

[6]当蜡烛移动至35cm处时此时物距为15.0cm,物距大于一倍焦距小于二倍焦距,成倒立、放大的实像,生活中投影仪成倒立、放大的实像。

[7]由凸透镜成像规律可知,物距变大时像距变小,像变小,丙图中上端成像小而下端成像较大,说明成更大像的那段物距较上端小,像距大,成像较大。

2、 像距v和像高h像均随物距u减小而增大 像高h像与像距和物距比值k成正比 7.50 见详解

【详解】

(1)[1]根据实验序号1~5的数据,可以看出物距u变小时,像距v增大,像高h像也增大,所以可以得出结论,同一凸透镜成实像时,同一发光体,物距u变小,像距v变大,像高h像变大。

(2)[2]根据实验序号1~5的数据,像高在变大,像距和物距的比值也变大,且二者始终成相同倍数增加,可得同一凸透镜成实像时,同一发光体,像高h像与像距和物距比值k成正比。

(3)[3]数据中,像高均为比值k的3倍,序号6中比值k=2.50,所以像高应为

h像=3×2.50cm=7.50cm

(4)[4]在凸透镜前加一凹透镜,探究近视眼的原因及矫正等。

3、 等于 B 看不到 在 靠近 可逆

【详解】

(1)[1]如图甲,让一束光贴着纸板沿某一个角度射到O点,经平面镜的反射,沿另一个方向射出,用笔描出入射光EO和反射光OF的径迹。改变光束的入射角度,多做几次,取下纸板,用量角器测量ON两侧的∠i和∠r,发现反射角随入射角的变化而变化,每次实验

∠r=∠i

故得到的结论是反射角等于入射角。

(2)[2]用归纳法得出普遍性的结论要满足2个条件:一是样本要有代表性,二是样本数量足够多。为了探究反射角与入射角的关系,多次改变入射角大小并测量对应的反射角,比较两者大小关系,这样的探究方式是为了多次测量,寻找普遍规律,故B符合题意,A不符合题意。

故选B。

(3)[3][4]如图乙,当纸板EOF在同一平面上时,让一束光贴着纸板EON沿某一个角度射到O点时,在纸板NOF上可看到反射光线。若反把纸板NOF向前或向后折,这时在NOF上看不到反射光线,说明反射光线、入射光线与法线在同一平面内。

(4)[5]使入射光线逐渐靠近法线ON,则入射角变小,故反射角也变小,可观察到反射光线靠近法线。

(5)[6]如果让光线逆着OF的方向射向镜面,会发现反射光线沿着OE方向射出,即将原反射光线改为入射光线,则原入射光线成为反射光线,这表明:在光的反射现象中,光路是可逆的。

考试时间:90分钟;命题人:物理教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 15分)

一、单选题(5小题,每小题3分,共计15分)

1、如图所示的四个光现象中,由光的反射形成的是( )

A. “日环食”现象 B. 人眼看到不发光的物体

C. 照相机成像 D. 白色的太阳光通过三棱镜

2、如图所示的四种现象中,由光的折射形成的是( )

A.水中荷花的倒影 B.屏幕上的手影

C.小孔成像 D.放大镜

3、关于光现象,下列说法正确的是( )

A.光在任何介质中均沿直线传播,且传播速度相同

B.镜面反射遵守光的反射定律,漫反射不遵守光的反射定律

C.光垂直镜面入射时,入射角和反射角都是0

D.物体逐渐远离平面镜时,像将逐渐面镜

4、清晨,太阳从东方冉冉升起,云缝中射出道道霞光,它让我们的大千世界五彩缤纷,让我们的世界拥有了无穷奥妙。下列对光的世界的探究中,结论正确的是( )

A.甲图,通过注入气泡的水球,我们看到太空授课的王亚平成“一正一倒”两个像,其中正立的是虚像,倒立的是实像

B.乙图,央视春晚节目舞蹈诗剧《只此青绿》的临水起舞画面中,舞者在舞台上的“倒影”和小孔成像的原理相同

C.丙图,光源经凸透镜在光屏上成一清晰的像,此时飞来一只小虫落在凸透镜上,则光屏上光源的像不完整

D.丁图,小薇按照图示将眼镜放在蜡烛与凸透镜之间,光屏上清晰的像变模糊,只将光屏靠近凸透镜时,又能在光屏上看到清晰的像,则该眼镜是近视眼镜

5、一盏探照灯的灯光射向水池,如图所示,在没有水的池底C处形成一个光斑。在逐步注水的过程中,B处的人看到池底的光斑会( )

A.在原地不动 B.先向左移再向右移

C.向左移动 D.向右移动

第Ⅱ卷(非选择题 85分)

二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)

1、如图所示,激光通过平面镜反射打到墙壁上。为了射中图中目标,可进行如下操作:

(1)保持平面镜不动,将入射光线向__________(左/右)平行移动。

(2)保持激光笔不动,将平面镜向__________(左/上/下)平行移动,或者__________(顺逆)时针转过一个小角度。

2、某同学在做探究凸透镜成像规律实验时,蜡烛和光屏的位置如图所示,此时在光屏上得到了倒立、等大、清晰的实像。接下来把蜡烛移动到35cm刻度处,则应将光屏向____________(选填“左”或“右”)移动,光屏上才可以得到倒立、____________、清晰的实像。

3、光在真空中传播的速度为______m/s。科学工作者为了探测海底某处的深度,向海底垂直发射超声波,经过4s收到回波信号,则海底某处的深度是______m(声音在海水中传播的速度是1450m/s)。

4、太阳光是白光,它通过棱镜后被分解成各种颜色的光,这种现象叫光的__________;人眼看不见的___________可使钞票上的荧光物质发光(填“红外线”或“紫外线”)。

5、雨后天晴的夜晚,人在月光下行走,如图所示,为了不踩到地上的积水,甲同学迎着月光走,应走______(选填“亮”或“暗”)处,因为若迎着月光走,月光射到水面上时,在水面发生的是______(选填“镜面反射”或“漫反射”);乙同学背着月光走,应走______(选填“亮”或“暗”)处。

三、计算题(5小题,每小题7分,共计35分)

1、我校冬季运动会百米赛跑时,一终点计时员是在听到起跑枪声才开始记时,他记录下的成绩是12.7s,求运动员实际成绩多少时间?

2、路灯高度为5m,地上两根高度均为1m的竖直杆之间相隔一定距离, 经过测量发现两根竖直杆的影长之差为1.25 m,求两杆之间的距离?

3、有两个焦距分别为2cm和8cm的凸透镜,将它们制成简易显微镜,若物体距物镜2.2cm,要使像距目镜24cm,则应使两凸透镜的光心距离多远?

4、如图所示,两等大的平面镜A、B直立在地面上,A、B高为0.95m,相距20cm.有一细束激光与竖直方向成45 角射到平面镜B的上边缘,经多次反射后射到地面.求:

(1)激光束射到地面前,一共发生了几次反射?

(2)投射到地面上的光点离A平面镜的距离

5、某次在高空发生闪电打雷,若声音在空气中的传播速度是340m/s(不考虑光的传播时间),小明看到闪电6s后听到雷声。解答下列问题:

(1)先看到闪电后听到雷声的原因是 __________。

(2)打雷的位置离小明有多远?( )

(3)光在空气中的传播速度是3×108m/s,如果光在空气中传播了相同的时间,传播的距离是多少m?( )

四、实验探究(3小题,每小题10分,共计30分)

1、用如图所示的装置做“探究凸透镜成像规律”实验。

(1)图甲中一束平行光射向凸透镜,光屏上得到一个最小、最亮的光斑,则该凸透镜的焦距为______cm;

(2)图乙中烛焰在光屏上恰好成一清晰的______像;

①若保持蜡烛与凸透镜位置不变,换用一个不同焦距的凸透镜,将光屏向右移动才能重新得到清晰的像,此时像______(选填“变大”、“变小”或“不变”),换用的凸透镜焦距可能为______;

A.5.0cm B.15.0cm C.25.0cm D.35.0cm

②若在图乙中只将蜡烛移到35cm刻度线处,则将光屏移动到______cm刻度线处,可以再次看到清晰的像,此时的成像特点在日常生活中,______(选填“照相机”“投影仪”或“放大镜”)就是利用这一原理制成的;

(3)如图丙所示是同学用手机拍照上传的作业,图片总是一头大一头小,出现此现象的原因是成更大像的物体那端离镜头更______。(选填“远”或“近”)

2、小徐通过实验“探究凸透镜成实像的规律”,他选取焦距为10厘米的凸透镜,一个高度H为3.00厘米的发光体、光屏和光具座等进行实验。正确安装和调节实验器材进行实验,将测得的物距u、像距v、像高h像记录在下表中,为了进一步研究凸透镜成实像时,像高h像与物距u、像距v之间的关系,还进行了适当的运算,将相关数据记录在下表最后一例。

实验序号 物距u(厘米) 像距v(厘米) 像高h像(厘米) 像距和物距的比值k(k=v/u)

1 60.0 12.0 0.60 0.20

2 50.0 12.5 0.75 0.25

3 30.0 15.0 1.50 0.50

4 18.0 22.5 3.30 1.25

5 16.0 26.7 5.00 1.67

6 14.0 35.0 2.50

(1)根据实验序号1~5的数据,分析比较像距v、像高h像随物距u的变化情况,可得出的初步结论是:同一凸透镜成实像时,同一发光体,___________。

(2)根据实验序号1~5的数据,分析比较像高h像与像距和物距比值k的变化情况,可得出的初步结论是:同一凸透镜成实像时,同一发光体___________。

(3)请根据表中信息判断实验序号6中:像高h像为_______厘米。

(4)小徐在完成上述实验后,认为还可以通过更换或增加实验器材进行拓展探究。

示例:可以用黑色纸片遮挡部分凸透镜,探究遮挡物的形状及大小对凸透镜成像的影响。

请仿照示例写出其他拓展探究方案(一个方案即可)。________

3、如图所示,是陈涛同学探究光的反射规律的实验。他进行了下面的操作:

(1)如图甲,让一束光贴着纸板沿某一个角度射到O点,经平面镜的反射,沿另一个方向射出,用笔描出入射光EO和反射光OF的径迹。改变光束的入射角度,多做几次,取下纸板,用量角器测量ON两侧的∠i和∠r,得到的结论是反射角______入射角(选填“大于”、“等于”或“小于”);

(2)为了探究反射角与入射角的关系,多次改变入射角大小并测量对应的反射角,比较两者大小关系,这样的探究方式是为了______(填“A”或“B”)。

A.多次测量求平均值,减小误差 B.多次测量,寻找普遍规律

(3)如图乙,纸板ENF是用两块纸板连接起来的,把半面纸板NOF向前或向后折,这时在NOF上______(填“看得到”或“看不到”)反射光线,说明反射光线、入射光线与法线______同一平面内(填“在”或“不在”);

(4)使入射光线逐渐靠近法线ON,可观察到反射光线______(填“靠近”或“远离”)法线;

(5)如果让光线逆着OF的方向射向镜面,会发现反射光线沿着OE方向射出,这表明:在光的反射现象中,光路是______的。

-参考答案-

一、单选题

1、B

【详解】

A.日环食是光的直线传播形成的,故A不符合题意;

B.看见不发光的物体是由于光的反射形成的,故B符合题意;

C.照相机成像,属于凸透镜成像,是光的折射形成的,故C不符合题意;

D.白色的太阳光通过三棱镜,分解成七种颜色的光,属于光的色散现象,故D不符合题意。

故选B。

2、D

【详解】

A.水中荷花的倒影属于平面镜成像,是光的反射形成的,故A不符合题意;

B.手影是光的直线传播形成的,故B不符合题意;

C.小孔成像是光直线传播形成的,故C不符合题意;

D.放大镜是利用光的折射工作的,故D符合题意。

故选D。

3、C

【详解】

A.光在同种均匀介质中时沿直线传播的,光在不同中介质中,光的传播方向会发生改变,光在不同介质中的传播速度一般不同,故A错误;

B.镜面反射和漫反射都是光的反射,因此都遵循光的反射定律,故B错误;

C.光线垂直射到平面镜时,入射光线、反射光线和法线重合,所以入射角就是0,反射角也是0,故C正确;

D.根据平面镜成像的特点可知,像到镜面的距离等于物体到镜面的距离;当物体逐渐远离平面镜时,像也会远离平面镜,故D错误。

故选C。

4、A

【详解】

A.甲图中,将气泡注入水球,水球中间部分中间薄边缘厚,相当于凹透镜,此时凹透镜成正立的虚像;水球的周围部分中间厚边缘薄,相当与凸透镜,此时成倒立的实像,因此我们能看到太空授课的王亚平成“一正一倒”两个像,其中正立的是虚像,倒立的是实像,故A正确;

B.乙图中,舞者在舞台上的“倒影”属于平面镜成像,是光的反射形成的,小孔成像是由光的直线传播形成的,两者的成像原理不同,故B错误;

C.丙图中,小虫落在凸透镜上,此时小虫在凸透镜的焦点以内,在光屏上不能成像,小虫挡住了部分成像的光线,但是其余的光线仍能使物体成完整的像,由于成像光线变少,光屏上的像会变暗,故C错误;

D.丁图中,将光屏靠近凸透镜时,又能在光屏上看到清晰的像,说明此时所成清晰像的像距变小了,则所放透镜对光的会聚能力增强,因此在蜡烛与凸透镜之间放的是一个会聚透镜,远视眼镜是凸透镜,对光具有会聚作用,因此应是远视眼镜,故D错误。

故选A。

5、D

【详解】

当逐步注水的过程中,随着水位的上升,入射点逐渐向右移,根据光的折射规律,折射光线靠近法线偏折,池底的光斑也向右移动,B处的人看到池底的光斑仍然向右移动。

故选D。

二、填空题

1、 右 上 顺

【详解】

(1)[1]要使图中的反射光线射中墙壁上的目标点,如果保持平画镜不动,可将激光笔水平向右移动;如图

(2)[2]保持激光笔不动,将平面镜竖直向上移动一段距离,则入射光线方向不变,入射点向右移动,则反射光线也向右移动,光斑会向上移动,反射光线能射中墙壁上的A点,如图

[3] 将平面镜顺时针转过一个小角度,入射点不变,入射角变小,反射角变小,光线上移,正好射中图中的目标,如图

2、 右 放大

【详解】

[1][2]由图可知,此时的物距等于像距,即

光屏上成的是倒立、等大的实像,则

故 ,将蜡烛移动到35cm刻度处,此时的物距

物距在一倍焦距和二倍焦距之间,像距应大于二倍焦距,故应向右移动光屏,因为像距大于物距,光屏上呈现倒立、放大的清晰的像。

3、 3×108 2900

【详解】

[1]光在真空中传播的速度为3×108m/s。

[2]超声波从海面到海底用的时间t是传播时间4s的一半,故

t=2s

该处海水的深度

s=vt=1450m/s×2s=2900m

4、 色散 紫外线

【详解】

[1]太阳光经过三棱镜折射后可以分散成七种颜色的光,分别是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫,这就是光的色散现象;

[2]紫外线可以使荧光物质发光,钞票上某些位置用荧光物质印上标记,在紫外线下照射下识别这些标记,从而辨别钞票的真伪。

5、 暗 镜面反射 亮

【详解】

[1][2]当迎着月光走时,地面发亮处有水;因为迎着月光走,月光射到水面上时,水面发生的是镜面反射,反射光几乎全部射入人的眼睛,而地面发生的漫反射,只有很少的光进入人的眼睛,所以此时水面亮,人应走暗处。

[3]背着月光走时,地面发暗处有水;因为背着月光走,虽然水面发生的仍然是镜面反射,但是此时的反射光没有射入人的眼睛;而地面对光发生漫反射,反射光线射向不同的方向,故有光线射入人的眼睛,则此时地面较亮,所以地上暗处部分是水,人应走亮处。

三、计算题

1、12.99s

【详解】

由v=可得声音从起点传到终点的时间:

t==≈0.29s,由于计时员比运动员听到枪声晚0.29s,

所以计时员给运动员的成绩少计时0.29s.所以运动员跑完百米的时间应为12.7s+0.29s=12.99s.

2、5m

【详解】

如图:

根据三角形相似,即ABC,所以,,即OC5BC;又因为,所以,即5B1C1OB+BB1+B1C1,得5(BC1.25)OB+BB1+BC+1.25,解得5BC6.25OBBB1BC,即5BC6.25OCBB1,

得OC6.25OCBB11.25,得BB1m

3、28cm

【详解】

解:显微镜的物镜:成倒立、放大的实像,物体在一倍焦距以外,焦距越短放大倍数越高,所以焦距为2cm的透镜作为物镜;显微镜的目镜:把物镜的像成一个正立、放大的虚像,物镜的像成在目镜一倍焦距以内,目镜焦距越大,所成的像就越大,所以用焦距为8cm的透镜作为目镜;设两凸透镜的光心距离为d,由成像公式得到

①

②

由①和②得到

s=22cm,d=28cm

答:应使两凸透镜的光心距离是28cm。

4、(1)5次;(2)5cm

【详解】

(1)如图所示:

因为入射角也为45 ,故每反射一次,光线下移20cm,发生反射次数为

n==4.75

所以发生反射次数应为5次;

(2)第5次反射点距地面高度为

h=95cm-20cm×(5-1)=15cm

因此光的落地点距离B镜面为15cm,则距离A镜面为5cm。

5、 在空气中光速远大于声速 2040m 1.8×109m

【详解】

解:(1)雷声、闪电在空气中同时发生,由于在空气中光速远大于声速,使得先看到闪电后听到雷声。

(2)由v=可得,打雷的位置距离小明的距离

s=v声t=340m/s×6s=2040m

(3)光在空气中传播相同的时间,传播的距离

s′=v光t=3×108m/s×6s=1.8×109m

答:(1)先看到闪电后听到雷声的原因是:雷声、闪电在空气中同时发生,由于在空气中光速远大于声速,使得先看到闪电后听到雷声;

(2)打雷的位置离小明有2040m;

(3)如果光在空气中传播了相同的时间,传播的距离是1.8×109m。

四、实验探究

1、 10.0 倒立、缩小的实 变大 B

80.0 投影仪 近

【详解】

(1)[1]最小最亮的光斑到凸透镜的距离即为凸透镜的焦距,则焦距为

f=40.0cm-30.0cm=10.0cm

(2)[2]此时物距为30.0cm,大于二倍焦距,根据凸透镜成像规律可知,此时成倒立、缩小的实像。

[3]光屏向右移动才能重新得到清晰的像,说明此时凸透镜对光线的折射能力变小,使经过光心的光线和平行于主光轴的光线经过凸透镜折射后的焦点后移,此时像距变大,像变大。

[4]凸透镜对光线的折射能力变小说明此凸透镜焦距较之前凸透镜大,焦距应大于10.0cm;此时物距为30.0cm,当焦距为35.0cm时,物体在一倍焦距之内,不成实像,不可用光屏承接;焦距为15.0cm时物体在二倍焦距位置,成倒立、等大的实像,光屏应向右移到80cm刻度线处;焦距为25.0cm时,物体在一倍焦距和二倍焦距之间,像距应大于二倍焦距,即光屏应向右移到100cm刻度线之外,而光具座最大刻度只有90cm,故ACD不符合题意,B符合题意。

故选B。

[5]蜡烛移动之前的物距为30.0cm,像距为15.0cm,当蜡烛移动至35cm处时此时物距为15.0cm,由光路的可逆性可知此时的像距为30.0cm,即像位于

50.0cm+30.0cm=80.0cm

[6]当蜡烛移动至35cm处时此时物距为15.0cm,物距大于一倍焦距小于二倍焦距,成倒立、放大的实像,生活中投影仪成倒立、放大的实像。

[7]由凸透镜成像规律可知,物距变大时像距变小,像变小,丙图中上端成像小而下端成像较大,说明成更大像的那段物距较上端小,像距大,成像较大。

2、 像距v和像高h像均随物距u减小而增大 像高h像与像距和物距比值k成正比 7.50 见详解

【详解】

(1)[1]根据实验序号1~5的数据,可以看出物距u变小时,像距v增大,像高h像也增大,所以可以得出结论,同一凸透镜成实像时,同一发光体,物距u变小,像距v变大,像高h像变大。

(2)[2]根据实验序号1~5的数据,像高在变大,像距和物距的比值也变大,且二者始终成相同倍数增加,可得同一凸透镜成实像时,同一发光体,像高h像与像距和物距比值k成正比。

(3)[3]数据中,像高均为比值k的3倍,序号6中比值k=2.50,所以像高应为

h像=3×2.50cm=7.50cm

(4)[4]在凸透镜前加一凹透镜,探究近视眼的原因及矫正等。

3、 等于 B 看不到 在 靠近 可逆

【详解】

(1)[1]如图甲,让一束光贴着纸板沿某一个角度射到O点,经平面镜的反射,沿另一个方向射出,用笔描出入射光EO和反射光OF的径迹。改变光束的入射角度,多做几次,取下纸板,用量角器测量ON两侧的∠i和∠r,发现反射角随入射角的变化而变化,每次实验

∠r=∠i

故得到的结论是反射角等于入射角。

(2)[2]用归纳法得出普遍性的结论要满足2个条件:一是样本要有代表性,二是样本数量足够多。为了探究反射角与入射角的关系,多次改变入射角大小并测量对应的反射角,比较两者大小关系,这样的探究方式是为了多次测量,寻找普遍规律,故B符合题意,A不符合题意。

故选B。

(3)[3][4]如图乙,当纸板EOF在同一平面上时,让一束光贴着纸板EON沿某一个角度射到O点时,在纸板NOF上可看到反射光线。若反把纸板NOF向前或向后折,这时在NOF上看不到反射光线,说明反射光线、入射光线与法线在同一平面内。

(4)[5]使入射光线逐渐靠近法线ON,则入射角变小,故反射角也变小,可观察到反射光线靠近法线。

(5)[6]如果让光线逆着OF的方向射向镜面,会发现反射光线沿着OE方向射出,即将原反射光线改为入射光线,则原入射光线成为反射光线,这表明:在光的反射现象中,光路是可逆的。

同课章节目录