空气的热胀冷缩 教学设计1

图片预览

文档简介

1教学目标

【科学概念】

1.气体受热以后体积会胀大,受冷以后体积会缩小。

2.通过模拟“微粒”运动的游戏明白:热膨胀、冷收缩现象与物体内部微粒的运动有关。

【过程与方法】

1.用多种方法观察空气的热胀冷缩现象。

2.用文字或图画进行描述和交流。

3.尝试用“模型”解释现象。

4.经历“提出问题——分析问题——假设猜想——实验验证——解决问题”的科学探究活动的过程,并能够用实验验证自己的推测。

【情感、态度、价值观】

1.能积极与其他同学交流并合作完成探究活动,体验合作的愉快。

2.在实验中,获得注重获取证据、用证据证明观点的体验;对热现象产生更浓的探究兴趣;体验科学就在我们身边的乐趣。

2养成教育训练点

1.培养学生对所观察到的现象进行描述的能力。

2.培养学生积极地与其他同学合作交流的习惯。

3教学重点

1.用多种方法观察空气的热胀冷缩现象。

2.经历“提出问题——分析问题——假设猜想——实验验证——解决问题”的科学探究活动的过程,并能够用实验验证自己的推测。

4教学难点

1.设计观察空气体积变化的方法;

2.用“模型”解释热胀冷缩现象;

3.能够按照实验要求,规范地操作实验,做好自主探究活动。

5教学准备

量杯、烧瓶、玻璃管;热水(热水瓶)、冷水;锥形瓶、气球、烧杯;瘪乒乓球、备用容器、抹布等。

PPT课件资料。

6教学过程

6.1 第一学时

教学活动

活动1【导入】一、魔术导课

【教学活动】

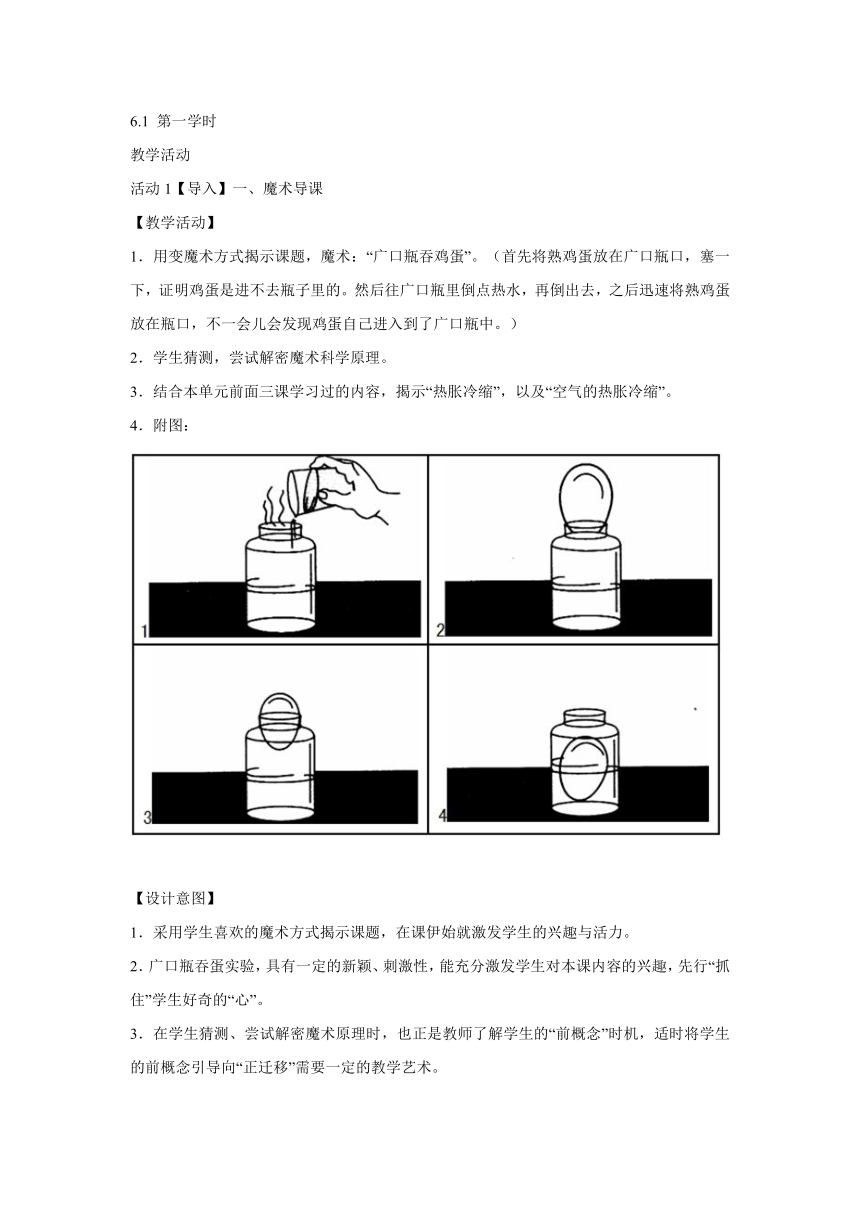

1.用变魔术方式揭示课题,魔术:“广口瓶吞鸡蛋”。(首先将熟鸡蛋放在广口瓶口,塞一下,证明鸡蛋是进不去瓶子里的。然后往广口瓶里倒点热水,再倒出去,之后迅速将熟鸡蛋放在瓶口,不一会儿会发现鸡蛋自己进入到了广口瓶中。)

2.学生猜测,尝试解密魔术科学原理。

3.结合本单元前面三课学习过的内容,揭示“热胀冷缩”,以及“空气的热胀冷缩”。

4.附图:

【设计意图】

1.采用学生喜欢的魔术方式揭示课题,在课伊始就激发学生的兴趣与活力。

2.广口瓶吞蛋实验,具有一定的新颖、刺激性,能充分激发学生对本课内容的兴趣,先行“抓住”学生好奇的“心”。

3.在学生猜测、尝试解密魔术原理时,也正是教师了解学生的“前概念”时机,适时将学生的前概念引导向“正迁移”需要一定的教学艺术。

活动2【活动】二、设计实验方案

【教学活动】

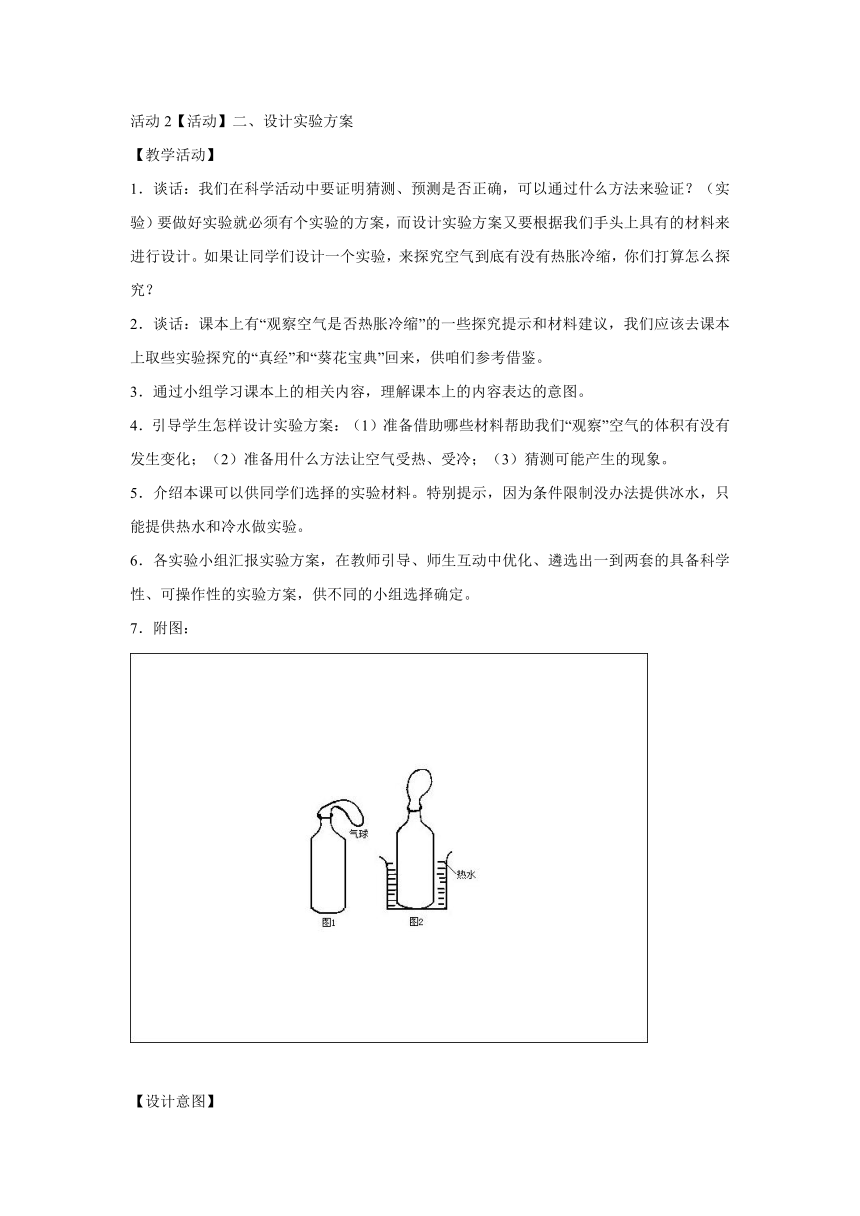

1.谈话:我们在科学活动中要证明猜测、预测是否正确,可以通过什么方法来验证?(实验)要做好实验就必须有个实验的方案,而设计实验方案又要根据我们手头上具有的材料来进行设计。如果让同学们设计一个实验,来探究空气到底有没有热胀冷缩,你们打算怎么探究?

2.谈话:课本上有“观察空气是否热胀冷缩”的一些探究提示和材料建议,我们应该去课本上取些实验探究的“真经”和“葵花宝典”回来,供咱们参考借鉴。

3.通过小组学习课本上的相关内容,理解课本上的内容表达的意图。

4.引导学生怎样设计实验方案:(1)准备借助哪些材料帮助我们“观察”空气的体积有没有发生变化;(2)准备用什么方法让空气受热、受冷;(3)猜测可能产生的现象。

5.介绍本课可以供同学们选择的实验材料。特别提示,因为条件限制没办法提供冰水,只能提供热水和冷水做实验。

6.各实验小组汇报实验方案,在教师引导、师生互动中优化、遴选出一到两套的具备科学性、可操作性的实验方案,供不同的小组选择确定。

7.附图:

【设计意图】

1.“空气是看不见的,我们怎么知道它的体积有没有变化呢?”通过一个个小问题引导学生设计实验方案,给学生足够的思考空间,有利于拓展思维,以及实验方法的指导,在猜测的基础上进行实验验证,鼓励学生开动脑筋,设计实验,以事实说话。

2.课本上原来采用“热水,常温水,冰水”三个对照组来设计实验。根据本人多年来上这一课的经验与体会,以及学生的科学逻辑建构特点,我们认为采用AB对比实验模式即可验证本实验课题,即采用“热水,冷水”两组对照就能取得非常明显的对比实验效果。没必要采用三个对照组进行实验,那样不但增加了学生设计实验方案的难度,也不利于学生的自主探究,有悖于科学本身“用简单的方法解决问题”的原则。

活动3【活动】三、分组实验探究,观察空气是否热胀冷缩

【教学活动】

1.各个实验小组确定采用的实验方案。

2.小组领取本组实验索要用到的实验器材,教师提醒领取器材的注意事项。

3.说明实验要求,强调各组根据选用的实验方案进行实验需要注意的事项。

4.分组实验,做好实验记录,可以用文字或图画的方式进行记录。

5.汇报实验结果,根据实验记录,对所观察到的现象进行描述。

6.根据证据,得出“空气会热胀冷缩”的结论。

7.比较:联系前一课内容,与水相比,空气的热胀冷缩有什么特别的地方?

8.附图:

【设计意图】

1.教师定位在实验材料的提供者、学生探究过程的合作者、探究遇到困难的协助者的角色上,引导学生利用科学方法进行自主探究。

2.把课堂还给学生,让学生切身感受实验探究带来的乐趣以及成功的喜悦。

3.根据我校实验室的特点,本课分成15个实验小组,基本上是4个同学一组。分组已经考虑到会影响小组合作探究的各种因素。因此,小组的合作学习在本课能够一如既往地顺利开展。所以,本课的分组实验、小组内合作、小组间合作等实验探究的常规进程并没有在教学设计中呈现。

活动4【活动】四、尝试用“模型”解释热胀冷缩现象

【教学活动】

1.“模型”游戏:模拟空气“微粒”运动的游戏:有几个人模仿气球,围成一圈,再找几个人模仿空气微粒,站在中间。分别作出一般情况下(安静、缓慢运动)、受热(手舞足蹈、蹦蹦跳跳)的反应。

2.讨论交流:

(1)同学们都紧挨着站在教室中间不动的时候,和每个人都起劲儿地跳跃时,哪种情况下占据的空间大?

(2)从游戏中,你们明白了什么?你能解释水和空气的热胀冷缩现象吗?

(3)物体的热胀冷缩是怎样引起的?我们能建立自己的假说吗?

3.借助课件、图片、视频,小结空气的热胀冷缩现象。

4.附图:

【设计意图】

1.将抽象的分子运动转换成直观、亲自体验的易于观察、理解的“模型”游戏,可以让学生运用建立“假说”的科学方法尝试解释一些科学现象。然后告诉学生科学家研究的结果,使学生从“假说”顺利构建科学概念,完成一次有效正迁移。

2.形象直观的图片、动画和视频课件,也有助于学生的科学概念建构。

活动5【活动】五、亲历科学就在身边的乐趣

【教学活动】

1.瘪的乒乓球,用热水复原。

2.解释夏天轮胎容易爆胎是怎么回,应该怎样避免。

3.揭示课开始时老师演示的“瓶吞鸡蛋”魔术的科学原理。

4.附图:

【设计意图】

科学课取材于生活应用于生活,指导学生把课堂中学到的知识如何在生活中运用,也是科学课的重要任务之一。

活动6【作业】六、延伸

【教学活动】

1.发现生活中的一些空气热胀冷缩的事例。

2.利用液体或者空气的热胀冷缩原理,设计一些玩具或游戏。

3.附图:

【设计意图】

让我们的课堂能够延伸到课外,给孩子们更广阔的学习空间。

【科学概念】

1.气体受热以后体积会胀大,受冷以后体积会缩小。

2.通过模拟“微粒”运动的游戏明白:热膨胀、冷收缩现象与物体内部微粒的运动有关。

【过程与方法】

1.用多种方法观察空气的热胀冷缩现象。

2.用文字或图画进行描述和交流。

3.尝试用“模型”解释现象。

4.经历“提出问题——分析问题——假设猜想——实验验证——解决问题”的科学探究活动的过程,并能够用实验验证自己的推测。

【情感、态度、价值观】

1.能积极与其他同学交流并合作完成探究活动,体验合作的愉快。

2.在实验中,获得注重获取证据、用证据证明观点的体验;对热现象产生更浓的探究兴趣;体验科学就在我们身边的乐趣。

2养成教育训练点

1.培养学生对所观察到的现象进行描述的能力。

2.培养学生积极地与其他同学合作交流的习惯。

3教学重点

1.用多种方法观察空气的热胀冷缩现象。

2.经历“提出问题——分析问题——假设猜想——实验验证——解决问题”的科学探究活动的过程,并能够用实验验证自己的推测。

4教学难点

1.设计观察空气体积变化的方法;

2.用“模型”解释热胀冷缩现象;

3.能够按照实验要求,规范地操作实验,做好自主探究活动。

5教学准备

量杯、烧瓶、玻璃管;热水(热水瓶)、冷水;锥形瓶、气球、烧杯;瘪乒乓球、备用容器、抹布等。

PPT课件资料。

6教学过程

6.1 第一学时

教学活动

活动1【导入】一、魔术导课

【教学活动】

1.用变魔术方式揭示课题,魔术:“广口瓶吞鸡蛋”。(首先将熟鸡蛋放在广口瓶口,塞一下,证明鸡蛋是进不去瓶子里的。然后往广口瓶里倒点热水,再倒出去,之后迅速将熟鸡蛋放在瓶口,不一会儿会发现鸡蛋自己进入到了广口瓶中。)

2.学生猜测,尝试解密魔术科学原理。

3.结合本单元前面三课学习过的内容,揭示“热胀冷缩”,以及“空气的热胀冷缩”。

4.附图:

【设计意图】

1.采用学生喜欢的魔术方式揭示课题,在课伊始就激发学生的兴趣与活力。

2.广口瓶吞蛋实验,具有一定的新颖、刺激性,能充分激发学生对本课内容的兴趣,先行“抓住”学生好奇的“心”。

3.在学生猜测、尝试解密魔术原理时,也正是教师了解学生的“前概念”时机,适时将学生的前概念引导向“正迁移”需要一定的教学艺术。

活动2【活动】二、设计实验方案

【教学活动】

1.谈话:我们在科学活动中要证明猜测、预测是否正确,可以通过什么方法来验证?(实验)要做好实验就必须有个实验的方案,而设计实验方案又要根据我们手头上具有的材料来进行设计。如果让同学们设计一个实验,来探究空气到底有没有热胀冷缩,你们打算怎么探究?

2.谈话:课本上有“观察空气是否热胀冷缩”的一些探究提示和材料建议,我们应该去课本上取些实验探究的“真经”和“葵花宝典”回来,供咱们参考借鉴。

3.通过小组学习课本上的相关内容,理解课本上的内容表达的意图。

4.引导学生怎样设计实验方案:(1)准备借助哪些材料帮助我们“观察”空气的体积有没有发生变化;(2)准备用什么方法让空气受热、受冷;(3)猜测可能产生的现象。

5.介绍本课可以供同学们选择的实验材料。特别提示,因为条件限制没办法提供冰水,只能提供热水和冷水做实验。

6.各实验小组汇报实验方案,在教师引导、师生互动中优化、遴选出一到两套的具备科学性、可操作性的实验方案,供不同的小组选择确定。

7.附图:

【设计意图】

1.“空气是看不见的,我们怎么知道它的体积有没有变化呢?”通过一个个小问题引导学生设计实验方案,给学生足够的思考空间,有利于拓展思维,以及实验方法的指导,在猜测的基础上进行实验验证,鼓励学生开动脑筋,设计实验,以事实说话。

2.课本上原来采用“热水,常温水,冰水”三个对照组来设计实验。根据本人多年来上这一课的经验与体会,以及学生的科学逻辑建构特点,我们认为采用AB对比实验模式即可验证本实验课题,即采用“热水,冷水”两组对照就能取得非常明显的对比实验效果。没必要采用三个对照组进行实验,那样不但增加了学生设计实验方案的难度,也不利于学生的自主探究,有悖于科学本身“用简单的方法解决问题”的原则。

活动3【活动】三、分组实验探究,观察空气是否热胀冷缩

【教学活动】

1.各个实验小组确定采用的实验方案。

2.小组领取本组实验索要用到的实验器材,教师提醒领取器材的注意事项。

3.说明实验要求,强调各组根据选用的实验方案进行实验需要注意的事项。

4.分组实验,做好实验记录,可以用文字或图画的方式进行记录。

5.汇报实验结果,根据实验记录,对所观察到的现象进行描述。

6.根据证据,得出“空气会热胀冷缩”的结论。

7.比较:联系前一课内容,与水相比,空气的热胀冷缩有什么特别的地方?

8.附图:

【设计意图】

1.教师定位在实验材料的提供者、学生探究过程的合作者、探究遇到困难的协助者的角色上,引导学生利用科学方法进行自主探究。

2.把课堂还给学生,让学生切身感受实验探究带来的乐趣以及成功的喜悦。

3.根据我校实验室的特点,本课分成15个实验小组,基本上是4个同学一组。分组已经考虑到会影响小组合作探究的各种因素。因此,小组的合作学习在本课能够一如既往地顺利开展。所以,本课的分组实验、小组内合作、小组间合作等实验探究的常规进程并没有在教学设计中呈现。

活动4【活动】四、尝试用“模型”解释热胀冷缩现象

【教学活动】

1.“模型”游戏:模拟空气“微粒”运动的游戏:有几个人模仿气球,围成一圈,再找几个人模仿空气微粒,站在中间。分别作出一般情况下(安静、缓慢运动)、受热(手舞足蹈、蹦蹦跳跳)的反应。

2.讨论交流:

(1)同学们都紧挨着站在教室中间不动的时候,和每个人都起劲儿地跳跃时,哪种情况下占据的空间大?

(2)从游戏中,你们明白了什么?你能解释水和空气的热胀冷缩现象吗?

(3)物体的热胀冷缩是怎样引起的?我们能建立自己的假说吗?

3.借助课件、图片、视频,小结空气的热胀冷缩现象。

4.附图:

【设计意图】

1.将抽象的分子运动转换成直观、亲自体验的易于观察、理解的“模型”游戏,可以让学生运用建立“假说”的科学方法尝试解释一些科学现象。然后告诉学生科学家研究的结果,使学生从“假说”顺利构建科学概念,完成一次有效正迁移。

2.形象直观的图片、动画和视频课件,也有助于学生的科学概念建构。

活动5【活动】五、亲历科学就在身边的乐趣

【教学活动】

1.瘪的乒乓球,用热水复原。

2.解释夏天轮胎容易爆胎是怎么回,应该怎样避免。

3.揭示课开始时老师演示的“瓶吞鸡蛋”魔术的科学原理。

4.附图:

【设计意图】

科学课取材于生活应用于生活,指导学生把课堂中学到的知识如何在生活中运用,也是科学课的重要任务之一。

活动6【作业】六、延伸

【教学活动】

1.发现生活中的一些空气热胀冷缩的事例。

2.利用液体或者空气的热胀冷缩原理,设计一些玩具或游戏。

3.附图:

【设计意图】

让我们的课堂能够延伸到课外,给孩子们更广阔的学习空间。

同课章节目录

- 沉和浮

- 1、物体在水中是沉还是浮

- 2、沉浮与什么因素有关

- 3、橡皮泥在水中的沉浮

- 4、造一艘小船

- 5、浮力

- 6、下沉的物体会受到水的浮力吗

- 7、马铃薯在液体中的沉浮

- 8、探索马铃薯沉浮的原因

- 热

- 1、热起来了

- 2、给冷水加热

- 3、液体的热胀冷缩

- 4、空气的热胀冷缩

- 5、金属热胀冷缩吗

- 6、热是怎样传递的

- 7、传热比赛

- 8、设计制作一个保温杯

- 时间的测量

- 1、时间在流逝

- 2、太阳钟

- 3、用水测量时间

- 4、我的水钟

- 5、机械摆钟

- 6、摆的研究

- 7、做一个钟摆

- 8、制作一个一分钟计时器

- 地球的运动

- 1、昼夜交替现象

- 2、人类认识地球及其运动的历史

- 3、证明地球在自转

- 4、谁先迎来黎明

- 5、 北极星“不动”的秘密

- 6、地球会公转吗

- 7、为什么一年有四季

- 8、极昼和极夜的解释