2024-2025学年部编版历史七年级上册期中复习练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024-2025学年部编版历史七年级上册期中复习练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 989.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-05 21:50:17 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年部编版历史七年级上册期中复习练习题(含答案)

选择题(每小题2分,共50分)

1. 据报道,元谋人以其唯一性和独特性被评为“云南十大名片”之首。元谋人的“唯一性和独特性”主要体现在( )

A. 是我国境内目前已知最早的古人类之一

B. 发现于我国云南元谋县

C. 已经能够制作工具和种植水稻

D. 能够直立行走和使用打制石器

2. 在周口店遗址文化节的活动现场,小历想体验一下北京人的生活方式,当主办方发给他一块肉让他切割时,他应选择的最佳工具是( )

A. 石制工具 B. 铁制工具

C. 棍棒 D. 硬质土块

3. 某同学在他的旅游日记中写道:“他们已经会使用火,但他们使用的火不是人工获取的,而是打雷正好击中干燥的木头,点燃了火,或是火山爆发和森林火灾引起的火。”下列内容与日记中的“他们”相符的是( )

A. 生活在距今约170万年 B. 使用打制石器,过群居生活

C. 模样和现代人基本相同 D. 有爱美意识,也会埋葬死者

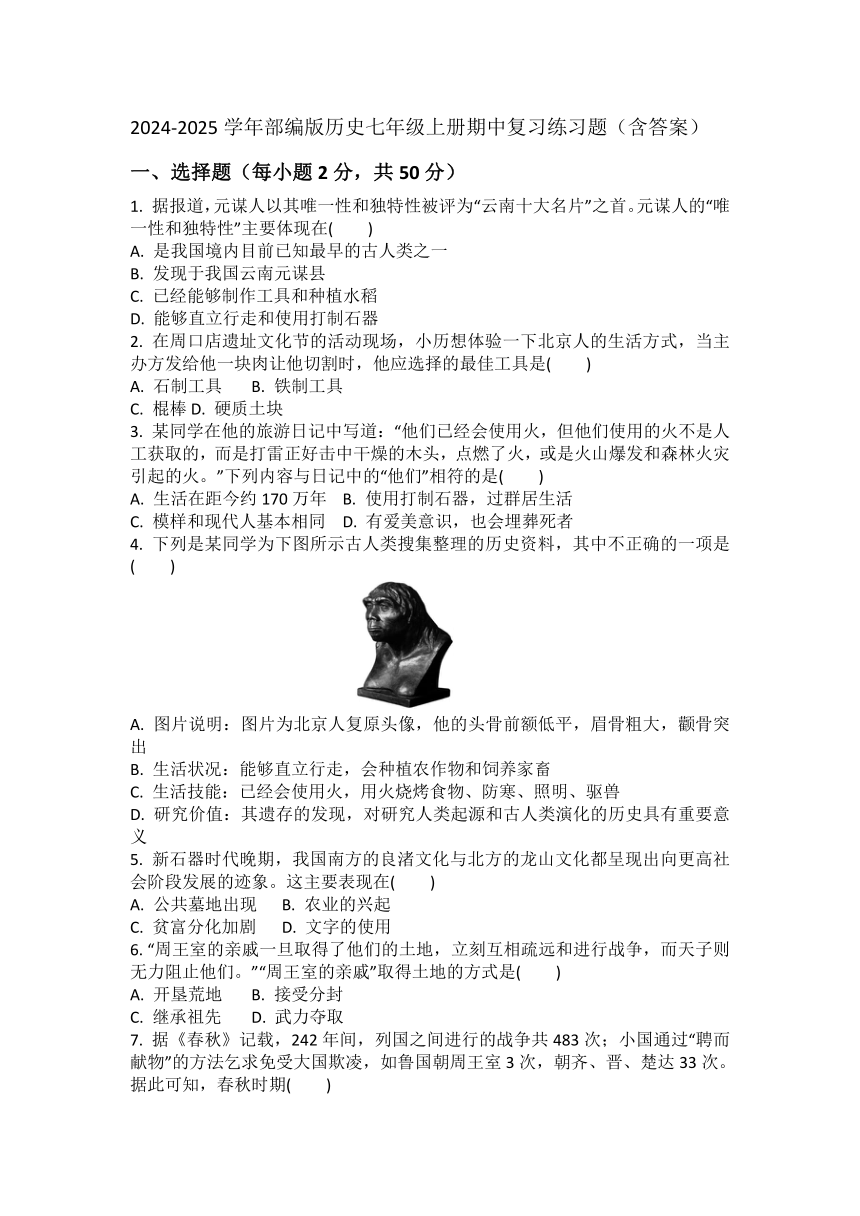

4. 下列是某同学为下图所示古人类搜集整理的历史资料,其中不正确的一项是( )

A. 图片说明:图片为北京人复原头像,他的头骨前额低平,眉骨粗大,颧骨突出

B. 生活状况:能够直立行走,会种植农作物和饲养家畜

C. 生活技能:已经会使用火,用火烧烤食物、防寒、照明、驱兽

D. 研究价值:其遗存的发现,对研究人类起源和古人类演化的历史具有重要意义

5. 新石器时代晚期,我国南方的良渚文化与北方的龙山文化都呈现出向更高社会阶段发展的迹象。这主要表现在( )

A. 公共墓地出现 B. 农业的兴起

C. 贫富分化加剧 D. 文字的使用

6. “周王室的亲戚一旦取得了他们的土地,立刻互相疏远和进行战争,而天子则无力阻止他们。”“周王室的亲戚”取得土地的方式是( )

A. 开垦荒地 B. 接受分封

C. 继承祖先 D. 武力夺取

7. 据《春秋》记载,242年间,列国之间进行的战争共483次;小国通过“聘而献物”的方法乞求免受大国欺凌,如鲁国朝周王室3次,朝齐、晋、楚达33次。据此可知,春秋时期( )

A. 百家争鸣,思想活跃 B. 诸侯图强,竞相变法

C. 诸侯争霸,王室衰微 D. “尊王攘夷”,天下共主

8. “江水初荡潏,蜀人几为鱼。……始知李太守,伯禹亦不如。”“李太守”的主要贡献是( )

A. 推行变法 B. 修建都江堰

C. 开凿灵渠 D. 改进造纸术

9. 春秋时期,贵族开始禁止用牛祭祀宗庙;战国时期,秦国规定“盗牛者加(枷刑)”。这一现象反映了当时( )

A. 祖先崇拜的消失 B. 私有土地的出现

C. 生产方式的变革 D. 兼并战争的影响

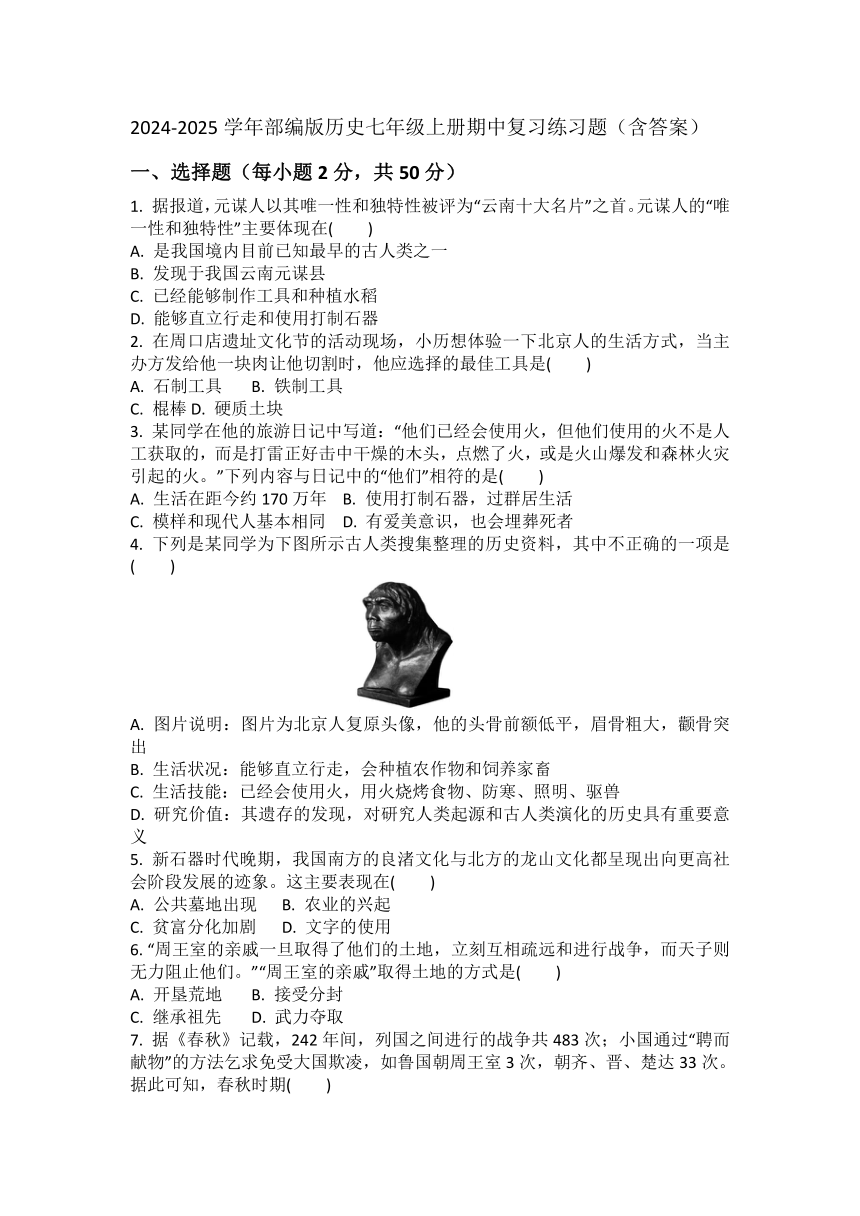

10. 时空观念是历史学科核心素养之一。下列历史事件发生在图中①对应的朝代的是( )

中国古代朝代更替示意图(局部)

A. 郡县制度的确立 B. 世袭制代替禅让制

C. 司母戊鼎的铸造 D. 百家争鸣局面形成

11. 在浙江余杭瑶山,上海青浦区福泉山,江苏常州寺墩,江苏苏州草鞋山、张陵山等多处良渚文化遗址中,发现了在氏族公共墓地之外建造的贵族专用墓地。这说明良渚文化时期( )

A. 社会分工开始出现

B. 阶级分化已经出现

C. 劳动成果集体共享

D. 原始农业初步发展

12. 距今5000年左右,长江下游地区、黄河中下游地区、西辽河流域分别出现良渚文化、龙山文化和红山文化。它们各具特色,相互间又有些影响,都出土了精美的玉器,出现了较大规模的祭坛和神庙。这反映了( )

A. 中华文明是世界上最早出现的文明

B. 中华文明的起源和初步发展具有多元一体的特征

C. 中华文明最早出现原始农耕

D. 当时出现了以玉器为代表的礼乐制度

13.考古专家在进行考古勘探时,做了这样一段记录:“在北京人居住的洞穴里,保存着大量的木炭和几处较厚的灰烬堆,埋着烧裂的石头和兽骨……”据此判断,下列有关北京人的推测

正确的是( )

①会使用天然火 ②利用火御寒 ③利用火烧烤食物 ④保留了猿的某些特征

A. ①② B. ①②③

C. ③④ D. ②③④

14. 考古发现是了解史前社会历史的重要依据。下列可作为我国原始农业发展的证据的是( )

A. 北京人制作的石器

B. 河姆渡遗址出土的稻谷

C. 农耕生活想象图

D. 半坡遗址出土的陶纺轮

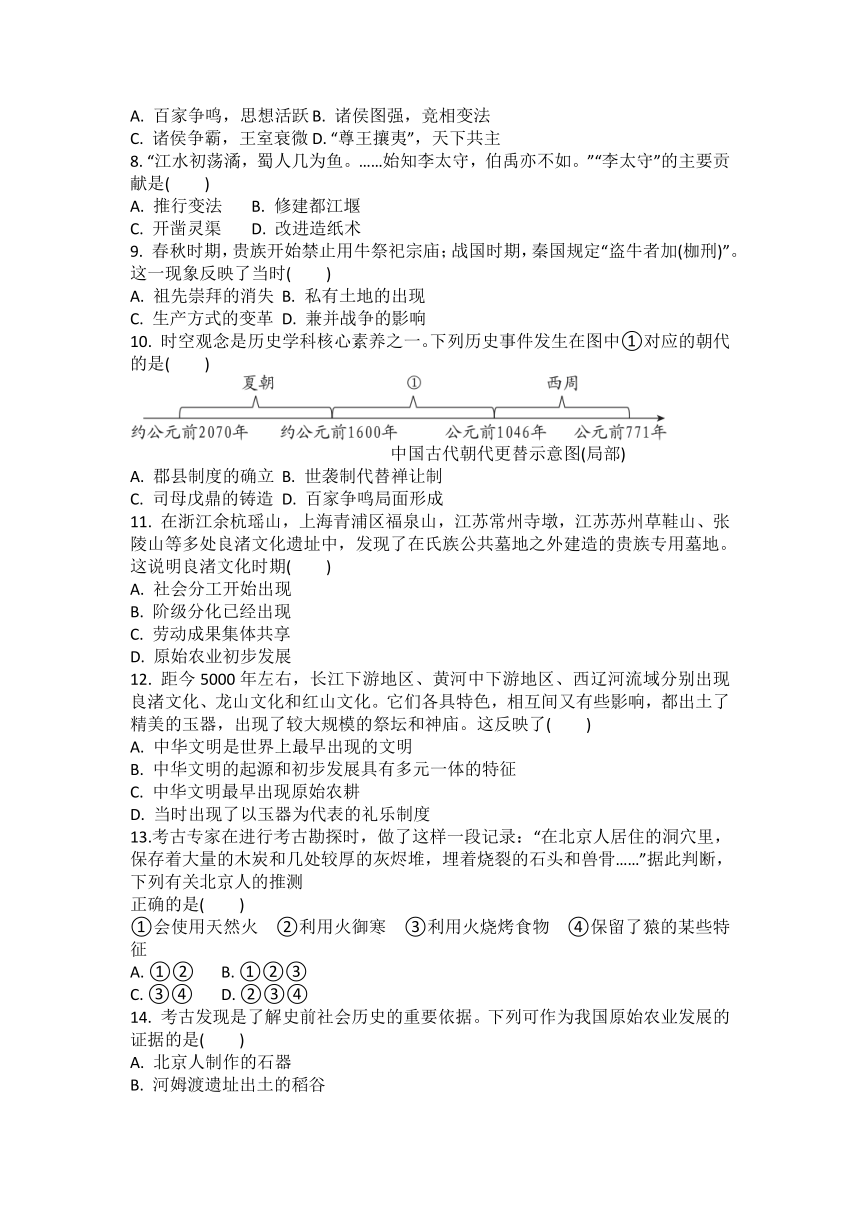

15. 下面是浙江余姚河姆渡遗址出土的文物。根据这些文物可以推断出河姆渡原始居民( )

骨耜(翻土) 石刀(收割) 砺石(谷物去壳)

A. 已从事农业生产 B. 使用打制石器

C. 以捕鱼、狩猎为生 D. 住半地穴式房屋

16.建构单元知识体系是培养历史课程核心素养的基本要求。下面的知识结构示意图中,①处应该填写( )

A. 铁制农具和牛耕的使用

B. 分封制的瓦解

C. 商鞅变法发挥的作用

D. 都江堰的修建

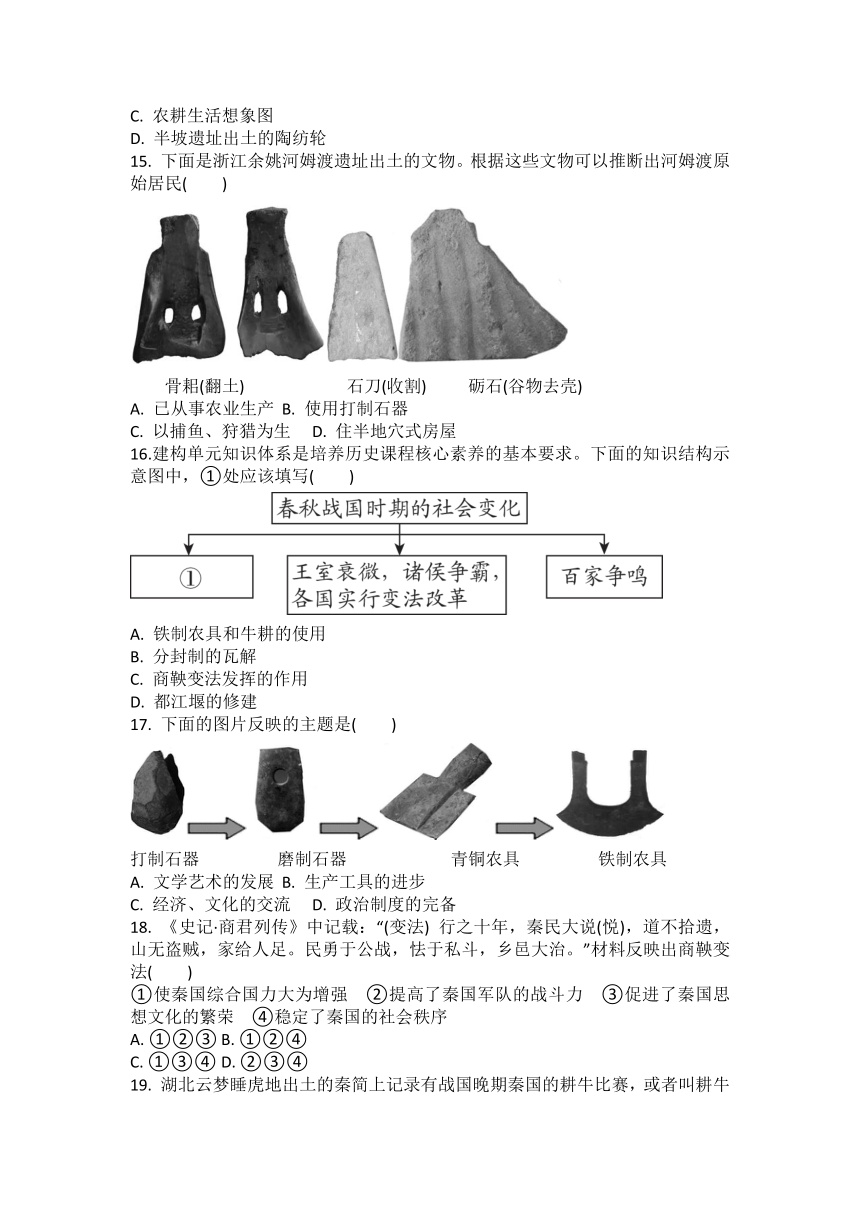

17. 下面的图片反映的主题是( )

打制石器 磨制石器 青铜农具 铁制农具

A. 文学艺术的发展 B. 生产工具的进步

C. 经济、文化的交流 D. 政治制度的完备

18. 《史记·商君列传》中记载:“(变法) 行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。”材料反映出商鞅变法( )

①使秦国综合国力大为增强 ②提高了秦国军队的战斗力 ③促进了秦国思想文化的繁荣 ④稳定了秦国的社会秩序

A. ①②③ B. ①②④

C. ①③④ D. ②③④

19. 湖北云梦睡虎地出土的秦简上记录有战国晚期秦国的耕牛比赛,或者叫耕牛考试,成绩优秀的饲牛者会得到奖励,落后的将面临严厉责罚。秦国设置耕牛比赛主要是为了( )

A. 树立法律威严 B. 鼓励百姓耕种

C. 加强中央集权 D. 打击豪强地主

20. 《孟子·告子》中记载:“一不朝,则贬其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之。”其中的“爵”通常被认为是饮酒器,也是饮酒礼中尊卑关系的象征,进而被用来代表品位序列,逐渐形成了“五等爵”制。这反映了( )

A. 冶炼技术的提高 B. 铸造工艺的完善

C. 等级制度的发展 D. 分封制度的瓦解

21. “商君为法于秦,战斩一首赐爵一级,欲为官者五十石。”这反映了商鞅变法( )

A. 统一度量衡 B. 鼓励耕织

C. 严明法度 D. 按军功授爵

22. 战国时期,铁制农具和牛耕的进一步推广,促进了社会生产力的迅速发展,阶级关系出现新变化。为适应社会政治经济的变化,各诸侯国统治者纷纷实行变法改革,以求富国强兵。下列对此理解正确的是( )

A. 经济发展推动社会变革 B. 诸侯争霸趋于全国统一

C. 工具革新促进农业发展 D. 百家争鸣实现思想解放

23. 商鞅变法是战国时期成效最大的一次变法。白寿彝总主编的《中国通史》中说:“商鞅变法无论是在富国强兵还是在中央集权方面,都最为彻底。”商鞅变法能够取得成功的根本原因是( )

A. 商鞅的才能和决心 B. 顺应了时代发展的潮流

C. 秦孝公的大力支持 D. 人民群众的拥护和响应

24. 四川成都的都江堰地区,每年都会通过举行“清明放水节”来纪念某个历史人物。“都江堰放水节”在2006年被列入国家级非物质文化遗产名录。人们纪念的历史人物是( )

A. 大禹 B. 李冰 C. 郑国 D. 蔡伦

25. 史学家钱穆认为,中国的文化精神,是一种人文主义的道德精神,它兼顾家庭、社会、国家与天下。下列最能体现这一中国文化精神的是( )

A. 儒家思想 B. 法家主张

C. 道教风骨 D. 佛教修为

二、非选择题(50分)

26. 阅读材料,回答问题。(12分)

材料一 如下图。

图一 图二

材料二 北京人还保留着猿的基本特征,但是已经能够直立行走,具备了现代人的特点。手是劳动的器官,发展较快,变得灵活轻巧。下肢用来支撑身体和直立行走,发展较慢。随着四肢的分化和手的发展,脑也在缓慢地进化。

材料三 1937年清明节,毛泽东派人到黄陵县祭奠黄帝,并献上他写的《祭黄帝陵文》:“赫赫始祖,吾华肇造。胄衍祀绵,岳峨河浩。……”

材料一图一中房屋建筑的名称是什么?(1分)哪一原始居民居住在这种房屋里?(1分)图二中房屋建筑的名称是什么?(1分)哪一原始居民居住在这种房屋里?(1分)造成这两种房屋类型不同的原因是什么?(2分)

(2)根据材料二,概括北京人的体质特征,(2分)并列举北京人掌握的技能。(4分)

(3)根据材料三回答,文中的“始祖”指的是谁,(1分)他生活在哪一大河流域。(1分)

27.阅读材料,综合运用所学知识探究问题。(12分)

材料一 春秋战国时期是哲人辈出的时代,又是中国古代文化思想兴盛和发展的重要时期。国家靠什么治理,需要建立怎样的社会秩序……围绕这些问题,诸子各派纷纷亮出自己的观点,各抒己见,争鸣辩论,为后世留下了一座极为丰富珍贵的思想宝库。

材料二 如下表。

思想派别 中共二十大报告关键词 观点衔接

儒家 发展素质教育,促进教育公平 有教无类

① 坚持全面依法治国,推进法治中国建设 以法治国

儒家 弘扬中华传统美德 ②

江山就是人民,人民就是江山

③ 绿水青山就是金山银山 顺应自然

(1)根据材料一,指出春秋战国时期各家学派争论的共同问题,(2分)并结合所学知识,概括这一局面的深远影响。(2分)

(2)结合所学知识,依据相关提示,在材料二表中的序号处填写正确的内容。(4分)

(3)综合上述材料和问题,简要说明传承我国古代思想文化的必要性。(4分)

28. 夏商周时期是我国早期国家产生和发展的重要时期。这一时期,社会经济和文化有了巨大发展,给后人留下了许多宝贵的财富。请你完成相关学习任务。(14分)

【王朝衰亡】

材料一 如下图。

桀驾人车 炮烙之刑 烽火戏诸侯

【制度创新】

材料三 如下图

西周的分封制

(1)根据材料一,归纳夏、商、西周三朝灭亡的共同原因。(2分)

(2)在材料二示意图横线处填上相关内容,(2分)并指出这一变化反映的实质。(2分)

(3)根据材料三,指出分封制的特点,(2分)并结合所学知识,回答西周实行分封制的目的是什么。(2分)

(4)综合上述材料,你有何感悟?(4分)

29. 文化是引领时代前进的旗帜,中华文化博大精深,源远流长,以其独具风格的文化魅力影响着世界。阅读材料,回答问题。(12分)

材料一 如下图。

材料二 这一时期形成了中国古代历史上文化繁荣的局面,诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘编自侯外庐主编的《中国思想史纲》

(1)根据材料一,指出这一古老文字的出现表明我国有文字可考的历史从哪一朝代开始。(2分)

(2)根据材料二及所学知识,说出这一时期形成的“文化繁荣的局面”在历史上被称为什么,(2分)以及这种局面的形成产生了什么影响。(4分)

(3)新时代青少年在拥有文化自信的同时,还应该为促进文化发展作出贡献。作为中学生,我们应该如何继承和弘扬中华优秀传统文化?(4分)

答案

1-5AAABC 6-10BCBCC 11-15BBBBA 16-20ABBBC 21-25DABBA

(1)图一:半地穴式房屋,半坡人。图二:干栏式房屋,河姆渡人。原因:所处的地理环境不同。

(2)体质特征:保留着猿的基本特征,能够直立行走。技能:使用打制石器,已经会使用火。

(3)“始祖”:黄帝。大河流域:黄河流域。

27、(1)共同问题:国家靠什么治理,需要建立怎样的社会秩序。深远影响:促进了思想文化的繁荣,成为我国古代第一次思想文化发展的高峰,为古代思想文化的发展奠定了基础,对后世产生了十分重要而深远的影响。

(2)①:法家。②:仁者爱人,以德治国,“仁政”。(答出其中一点即可)③:道家。④:“兼爱”“非攻”。

(3)有利于进一步认识我国悠久的历史;有利于继承和弘扬我国古代优秀思想文化;有利于提高思想认识,提升自身素质;有利于增强文化自信和民族自豪感;等等。(答出两点即可)

28.(1)末代君主统治残暴,不恤民力。

(2)①:启。②:禅让。实质:私有制出现,生产力发展。

(3)特点:等级森严,权责分明。目的:稳定周初的政治形势,巩固疆土。

(4)暴政会导致亡国;得民心者得天下,失民心者失天下;统治者只有实行“仁政”,国家才能长治久安;等等。(言之有理即可)

29.(1)商朝。

(2)名称:百家争鸣。影响:促进了思想文化的繁荣,成为我国古代第一次思想文化发展的高峰,为古代思想文化的发展奠定了基础,对后世产生了十分重要而深远的影响。

(3)了解和学习中华优秀传统文化,增强保护中华优秀传统文化的意识;结合时代发展要求,不断为中华优秀传统文化增添新的富有生命力的内容;汲取世界各国文化中的有益因子,不断丰富和发展中华优秀传统文化;向其他国家和地区宣传中华优秀传统文化,做文化的继承者和传播者,推动中华优秀传统文化走向世界;等等。

选择题(每小题2分,共50分)

1. 据报道,元谋人以其唯一性和独特性被评为“云南十大名片”之首。元谋人的“唯一性和独特性”主要体现在( )

A. 是我国境内目前已知最早的古人类之一

B. 发现于我国云南元谋县

C. 已经能够制作工具和种植水稻

D. 能够直立行走和使用打制石器

2. 在周口店遗址文化节的活动现场,小历想体验一下北京人的生活方式,当主办方发给他一块肉让他切割时,他应选择的最佳工具是( )

A. 石制工具 B. 铁制工具

C. 棍棒 D. 硬质土块

3. 某同学在他的旅游日记中写道:“他们已经会使用火,但他们使用的火不是人工获取的,而是打雷正好击中干燥的木头,点燃了火,或是火山爆发和森林火灾引起的火。”下列内容与日记中的“他们”相符的是( )

A. 生活在距今约170万年 B. 使用打制石器,过群居生活

C. 模样和现代人基本相同 D. 有爱美意识,也会埋葬死者

4. 下列是某同学为下图所示古人类搜集整理的历史资料,其中不正确的一项是( )

A. 图片说明:图片为北京人复原头像,他的头骨前额低平,眉骨粗大,颧骨突出

B. 生活状况:能够直立行走,会种植农作物和饲养家畜

C. 生活技能:已经会使用火,用火烧烤食物、防寒、照明、驱兽

D. 研究价值:其遗存的发现,对研究人类起源和古人类演化的历史具有重要意义

5. 新石器时代晚期,我国南方的良渚文化与北方的龙山文化都呈现出向更高社会阶段发展的迹象。这主要表现在( )

A. 公共墓地出现 B. 农业的兴起

C. 贫富分化加剧 D. 文字的使用

6. “周王室的亲戚一旦取得了他们的土地,立刻互相疏远和进行战争,而天子则无力阻止他们。”“周王室的亲戚”取得土地的方式是( )

A. 开垦荒地 B. 接受分封

C. 继承祖先 D. 武力夺取

7. 据《春秋》记载,242年间,列国之间进行的战争共483次;小国通过“聘而献物”的方法乞求免受大国欺凌,如鲁国朝周王室3次,朝齐、晋、楚达33次。据此可知,春秋时期( )

A. 百家争鸣,思想活跃 B. 诸侯图强,竞相变法

C. 诸侯争霸,王室衰微 D. “尊王攘夷”,天下共主

8. “江水初荡潏,蜀人几为鱼。……始知李太守,伯禹亦不如。”“李太守”的主要贡献是( )

A. 推行变法 B. 修建都江堰

C. 开凿灵渠 D. 改进造纸术

9. 春秋时期,贵族开始禁止用牛祭祀宗庙;战国时期,秦国规定“盗牛者加(枷刑)”。这一现象反映了当时( )

A. 祖先崇拜的消失 B. 私有土地的出现

C. 生产方式的变革 D. 兼并战争的影响

10. 时空观念是历史学科核心素养之一。下列历史事件发生在图中①对应的朝代的是( )

中国古代朝代更替示意图(局部)

A. 郡县制度的确立 B. 世袭制代替禅让制

C. 司母戊鼎的铸造 D. 百家争鸣局面形成

11. 在浙江余杭瑶山,上海青浦区福泉山,江苏常州寺墩,江苏苏州草鞋山、张陵山等多处良渚文化遗址中,发现了在氏族公共墓地之外建造的贵族专用墓地。这说明良渚文化时期( )

A. 社会分工开始出现

B. 阶级分化已经出现

C. 劳动成果集体共享

D. 原始农业初步发展

12. 距今5000年左右,长江下游地区、黄河中下游地区、西辽河流域分别出现良渚文化、龙山文化和红山文化。它们各具特色,相互间又有些影响,都出土了精美的玉器,出现了较大规模的祭坛和神庙。这反映了( )

A. 中华文明是世界上最早出现的文明

B. 中华文明的起源和初步发展具有多元一体的特征

C. 中华文明最早出现原始农耕

D. 当时出现了以玉器为代表的礼乐制度

13.考古专家在进行考古勘探时,做了这样一段记录:“在北京人居住的洞穴里,保存着大量的木炭和几处较厚的灰烬堆,埋着烧裂的石头和兽骨……”据此判断,下列有关北京人的推测

正确的是( )

①会使用天然火 ②利用火御寒 ③利用火烧烤食物 ④保留了猿的某些特征

A. ①② B. ①②③

C. ③④ D. ②③④

14. 考古发现是了解史前社会历史的重要依据。下列可作为我国原始农业发展的证据的是( )

A. 北京人制作的石器

B. 河姆渡遗址出土的稻谷

C. 农耕生活想象图

D. 半坡遗址出土的陶纺轮

15. 下面是浙江余姚河姆渡遗址出土的文物。根据这些文物可以推断出河姆渡原始居民( )

骨耜(翻土) 石刀(收割) 砺石(谷物去壳)

A. 已从事农业生产 B. 使用打制石器

C. 以捕鱼、狩猎为生 D. 住半地穴式房屋

16.建构单元知识体系是培养历史课程核心素养的基本要求。下面的知识结构示意图中,①处应该填写( )

A. 铁制农具和牛耕的使用

B. 分封制的瓦解

C. 商鞅变法发挥的作用

D. 都江堰的修建

17. 下面的图片反映的主题是( )

打制石器 磨制石器 青铜农具 铁制农具

A. 文学艺术的发展 B. 生产工具的进步

C. 经济、文化的交流 D. 政治制度的完备

18. 《史记·商君列传》中记载:“(变法) 行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。”材料反映出商鞅变法( )

①使秦国综合国力大为增强 ②提高了秦国军队的战斗力 ③促进了秦国思想文化的繁荣 ④稳定了秦国的社会秩序

A. ①②③ B. ①②④

C. ①③④ D. ②③④

19. 湖北云梦睡虎地出土的秦简上记录有战国晚期秦国的耕牛比赛,或者叫耕牛考试,成绩优秀的饲牛者会得到奖励,落后的将面临严厉责罚。秦国设置耕牛比赛主要是为了( )

A. 树立法律威严 B. 鼓励百姓耕种

C. 加强中央集权 D. 打击豪强地主

20. 《孟子·告子》中记载:“一不朝,则贬其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之。”其中的“爵”通常被认为是饮酒器,也是饮酒礼中尊卑关系的象征,进而被用来代表品位序列,逐渐形成了“五等爵”制。这反映了( )

A. 冶炼技术的提高 B. 铸造工艺的完善

C. 等级制度的发展 D. 分封制度的瓦解

21. “商君为法于秦,战斩一首赐爵一级,欲为官者五十石。”这反映了商鞅变法( )

A. 统一度量衡 B. 鼓励耕织

C. 严明法度 D. 按军功授爵

22. 战国时期,铁制农具和牛耕的进一步推广,促进了社会生产力的迅速发展,阶级关系出现新变化。为适应社会政治经济的变化,各诸侯国统治者纷纷实行变法改革,以求富国强兵。下列对此理解正确的是( )

A. 经济发展推动社会变革 B. 诸侯争霸趋于全国统一

C. 工具革新促进农业发展 D. 百家争鸣实现思想解放

23. 商鞅变法是战国时期成效最大的一次变法。白寿彝总主编的《中国通史》中说:“商鞅变法无论是在富国强兵还是在中央集权方面,都最为彻底。”商鞅变法能够取得成功的根本原因是( )

A. 商鞅的才能和决心 B. 顺应了时代发展的潮流

C. 秦孝公的大力支持 D. 人民群众的拥护和响应

24. 四川成都的都江堰地区,每年都会通过举行“清明放水节”来纪念某个历史人物。“都江堰放水节”在2006年被列入国家级非物质文化遗产名录。人们纪念的历史人物是( )

A. 大禹 B. 李冰 C. 郑国 D. 蔡伦

25. 史学家钱穆认为,中国的文化精神,是一种人文主义的道德精神,它兼顾家庭、社会、国家与天下。下列最能体现这一中国文化精神的是( )

A. 儒家思想 B. 法家主张

C. 道教风骨 D. 佛教修为

二、非选择题(50分)

26. 阅读材料,回答问题。(12分)

材料一 如下图。

图一 图二

材料二 北京人还保留着猿的基本特征,但是已经能够直立行走,具备了现代人的特点。手是劳动的器官,发展较快,变得灵活轻巧。下肢用来支撑身体和直立行走,发展较慢。随着四肢的分化和手的发展,脑也在缓慢地进化。

材料三 1937年清明节,毛泽东派人到黄陵县祭奠黄帝,并献上他写的《祭黄帝陵文》:“赫赫始祖,吾华肇造。胄衍祀绵,岳峨河浩。……”

材料一图一中房屋建筑的名称是什么?(1分)哪一原始居民居住在这种房屋里?(1分)图二中房屋建筑的名称是什么?(1分)哪一原始居民居住在这种房屋里?(1分)造成这两种房屋类型不同的原因是什么?(2分)

(2)根据材料二,概括北京人的体质特征,(2分)并列举北京人掌握的技能。(4分)

(3)根据材料三回答,文中的“始祖”指的是谁,(1分)他生活在哪一大河流域。(1分)

27.阅读材料,综合运用所学知识探究问题。(12分)

材料一 春秋战国时期是哲人辈出的时代,又是中国古代文化思想兴盛和发展的重要时期。国家靠什么治理,需要建立怎样的社会秩序……围绕这些问题,诸子各派纷纷亮出自己的观点,各抒己见,争鸣辩论,为后世留下了一座极为丰富珍贵的思想宝库。

材料二 如下表。

思想派别 中共二十大报告关键词 观点衔接

儒家 发展素质教育,促进教育公平 有教无类

① 坚持全面依法治国,推进法治中国建设 以法治国

儒家 弘扬中华传统美德 ②

江山就是人民,人民就是江山

③ 绿水青山就是金山银山 顺应自然

(1)根据材料一,指出春秋战国时期各家学派争论的共同问题,(2分)并结合所学知识,概括这一局面的深远影响。(2分)

(2)结合所学知识,依据相关提示,在材料二表中的序号处填写正确的内容。(4分)

(3)综合上述材料和问题,简要说明传承我国古代思想文化的必要性。(4分)

28. 夏商周时期是我国早期国家产生和发展的重要时期。这一时期,社会经济和文化有了巨大发展,给后人留下了许多宝贵的财富。请你完成相关学习任务。(14分)

【王朝衰亡】

材料一 如下图。

桀驾人车 炮烙之刑 烽火戏诸侯

【制度创新】

材料三 如下图

西周的分封制

(1)根据材料一,归纳夏、商、西周三朝灭亡的共同原因。(2分)

(2)在材料二示意图横线处填上相关内容,(2分)并指出这一变化反映的实质。(2分)

(3)根据材料三,指出分封制的特点,(2分)并结合所学知识,回答西周实行分封制的目的是什么。(2分)

(4)综合上述材料,你有何感悟?(4分)

29. 文化是引领时代前进的旗帜,中华文化博大精深,源远流长,以其独具风格的文化魅力影响着世界。阅读材料,回答问题。(12分)

材料一 如下图。

材料二 这一时期形成了中国古代历史上文化繁荣的局面,诸子学说的不少命题成为后代学说的萌芽形态,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘编自侯外庐主编的《中国思想史纲》

(1)根据材料一,指出这一古老文字的出现表明我国有文字可考的历史从哪一朝代开始。(2分)

(2)根据材料二及所学知识,说出这一时期形成的“文化繁荣的局面”在历史上被称为什么,(2分)以及这种局面的形成产生了什么影响。(4分)

(3)新时代青少年在拥有文化自信的同时,还应该为促进文化发展作出贡献。作为中学生,我们应该如何继承和弘扬中华优秀传统文化?(4分)

答案

1-5AAABC 6-10BCBCC 11-15BBBBA 16-20ABBBC 21-25DABBA

(1)图一:半地穴式房屋,半坡人。图二:干栏式房屋,河姆渡人。原因:所处的地理环境不同。

(2)体质特征:保留着猿的基本特征,能够直立行走。技能:使用打制石器,已经会使用火。

(3)“始祖”:黄帝。大河流域:黄河流域。

27、(1)共同问题:国家靠什么治理,需要建立怎样的社会秩序。深远影响:促进了思想文化的繁荣,成为我国古代第一次思想文化发展的高峰,为古代思想文化的发展奠定了基础,对后世产生了十分重要而深远的影响。

(2)①:法家。②:仁者爱人,以德治国,“仁政”。(答出其中一点即可)③:道家。④:“兼爱”“非攻”。

(3)有利于进一步认识我国悠久的历史;有利于继承和弘扬我国古代优秀思想文化;有利于提高思想认识,提升自身素质;有利于增强文化自信和民族自豪感;等等。(答出两点即可)

28.(1)末代君主统治残暴,不恤民力。

(2)①:启。②:禅让。实质:私有制出现,生产力发展。

(3)特点:等级森严,权责分明。目的:稳定周初的政治形势,巩固疆土。

(4)暴政会导致亡国;得民心者得天下,失民心者失天下;统治者只有实行“仁政”,国家才能长治久安;等等。(言之有理即可)

29.(1)商朝。

(2)名称:百家争鸣。影响:促进了思想文化的繁荣,成为我国古代第一次思想文化发展的高峰,为古代思想文化的发展奠定了基础,对后世产生了十分重要而深远的影响。

(3)了解和学习中华优秀传统文化,增强保护中华优秀传统文化的意识;结合时代发展要求,不断为中华优秀传统文化增添新的富有生命力的内容;汲取世界各国文化中的有益因子,不断丰富和发展中华优秀传统文化;向其他国家和地区宣传中华优秀传统文化,做文化的继承者和传播者,推动中华优秀传统文化走向世界;等等。

同课章节目录