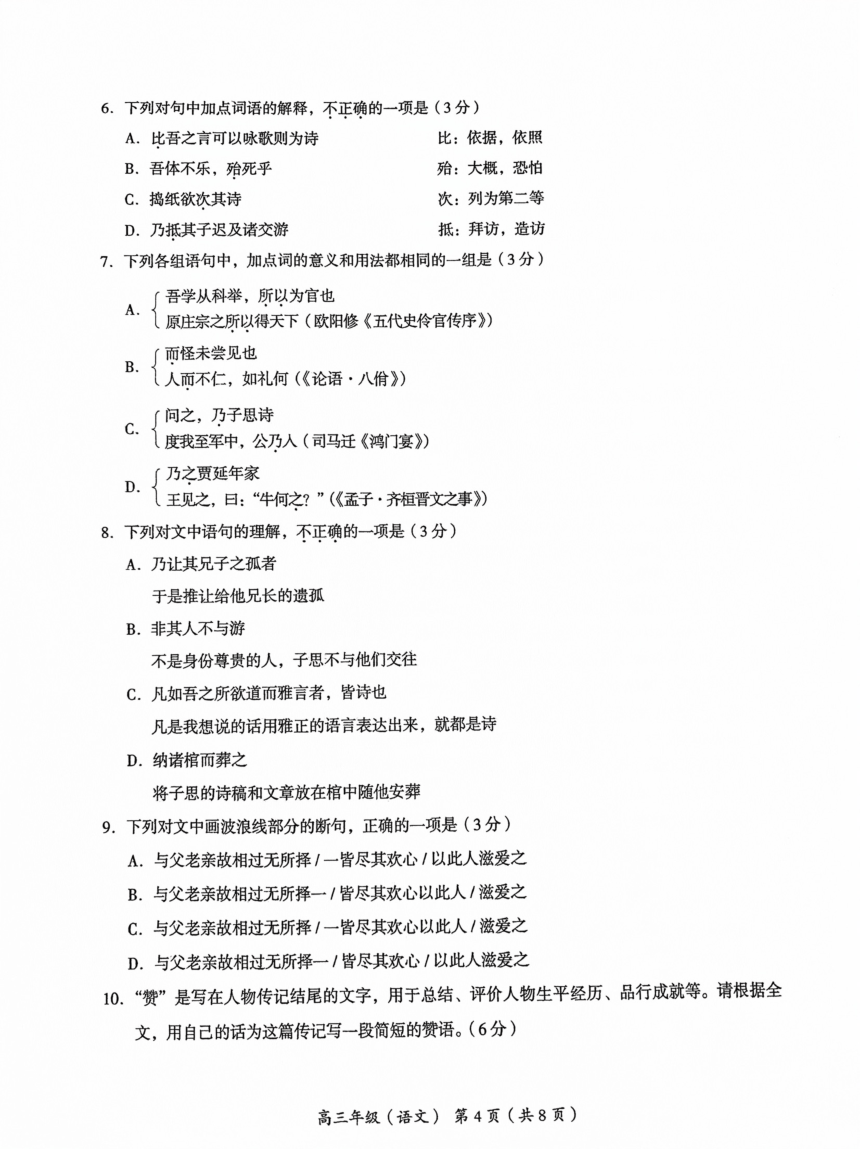

北京市海淀区2025届高三上学期期中考试语文试题(图片版,无答案)

文档属性

| 名称 | 北京市海淀区2025届高三上学期期中考试语文试题(图片版,无答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-11-05 11:03:07 | ||

图片预览

文档简介

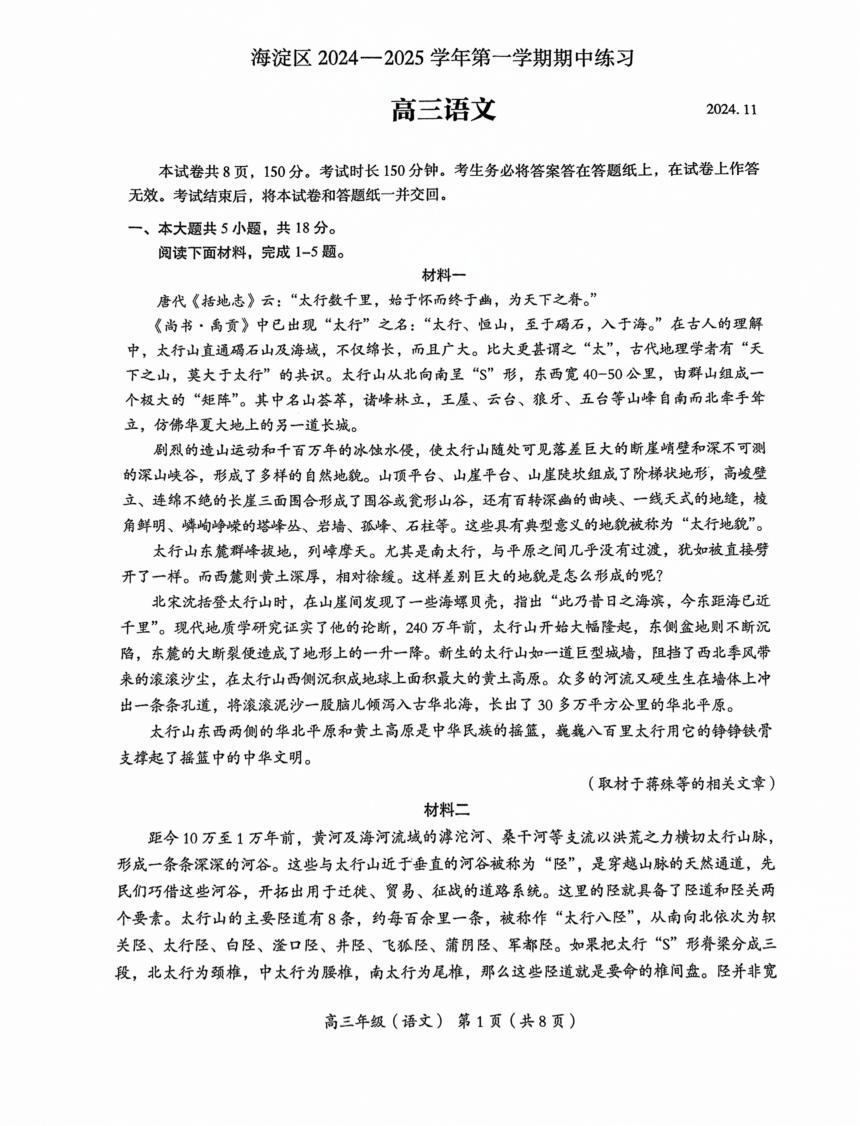

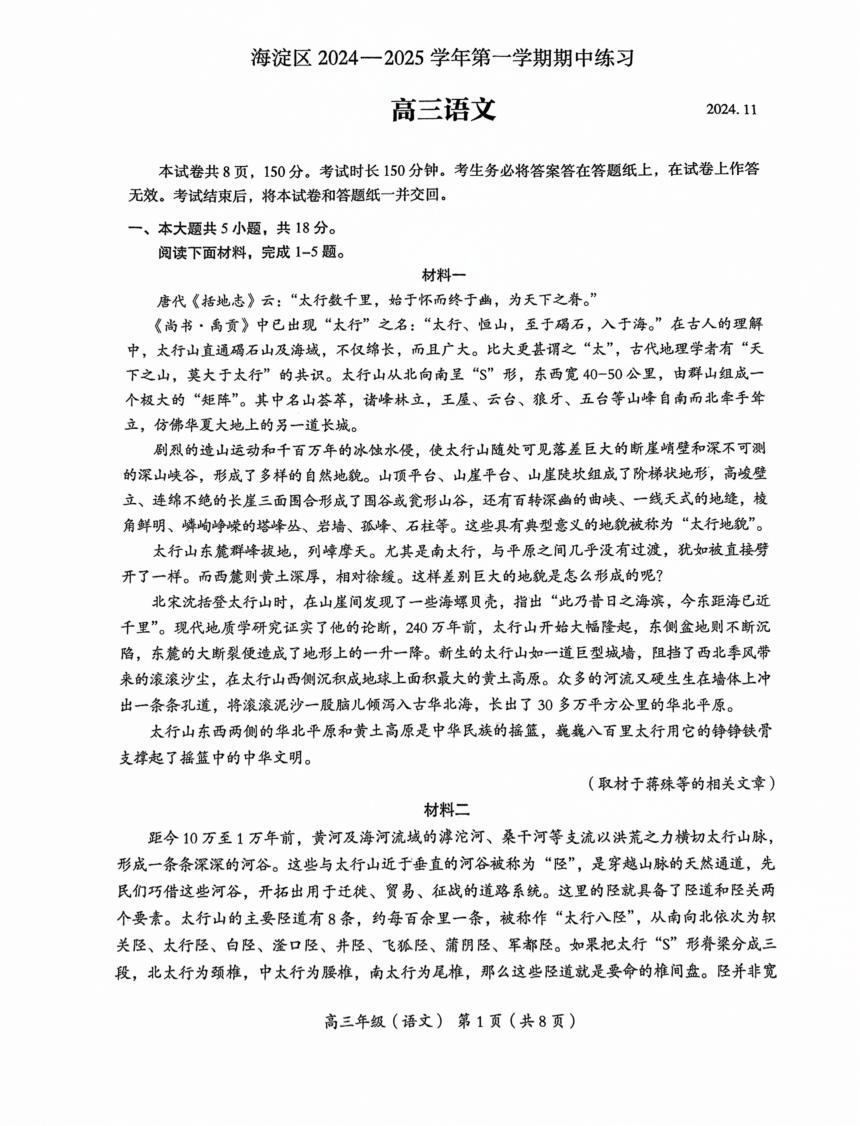

海淀区2024一2025学年第一学期期中练习

高三语文

2024.11

本试卷共8页,150分。考试时长150分钟。考生务必将答案答在答题纸上,在试卷上作答

无效。考试结束后,将本试卷和答题纸一并交回。

一、本大题共5小题,共18分。

阅读下面材料,完成1-5题。

材料一

唐代《括地志》云:“太行数千里,始于怀而终于幽,为天下之脊。”

《尚书·禹贡》中已出现“太行”之名:“太行、恒山,至于碣石,入于海。”在古人的理解

中,太行山直通碣石山及海域,不仅绵长,而且广大。比大更甚谓之“太”,古代地理学者有“天

下之山,莫大于太行”的共识。太行山从北向南呈“s”形,东西宽40-50公里,由群山组成一

个极大的“矩阵”。其中名山荟萃,诸峰林立,王屋、云台、狼牙、五台等山峰自南而北牵手耸

立,仿佛华夏大地上的另一道长城。

剧烈的造山运动和千百万年的冰蚀水侵,使太行山随处可见落差巨大的断崖峭壁和深不可测

的深山峡谷,形成了多样的自然地貌。山顶平台、山崖平台、山崖陡坎组成了阶梯状地形,高峻壁

立、连绵不绝的长崖三面围合形成了围谷或瓮形山谷,还有百转深幽的曲峡、一线天式的地缝,棱

角鲜明、鳞峋峥嵘的塔峰丛、岩墙、孤峰、石柱等。这些具有典型意义的地貌被称为“太行地貌”。

太行山东麓群峰拔地,列嶂摩天。尤其是南太行,与平原之间几乎没有过渡,犹如被直接劈

开了一样。而西麓则黄土深厚,相对徐缓。这样差别巨大的地貌是怎么形成的呢?

北宋沈括登太行山时,在山崖间发现了一些海螺贝壳,指出“此乃昔日之海滨,今东距海已近

千里”。现代地质学研究证实了他的论断,240万年前,太行山开始大幅隆起,东侧盆地则不断沉

陷,东麓的大断裂便造成了地形上的一升一降。新生的太行山如一道巨型城墙,阻挡了西北季风带

来的滚滚沙尘,在太行山西侧沉积成地球上面积最大的黄土高原。众多的河流又硬生生在培体上冲

出一条条孔道,将滚滚泥沙一股脑儿倾泻入古华北海,长出了30多万平方公里的华北平原。

太行山东西两侧的华北平原和黄土高原是中华民族的摇篮,巍巍八百里太行用它的铮铮铁骨

支撑起了摇篮中的中华文明。

(取材于蒋殊等的相关文章)

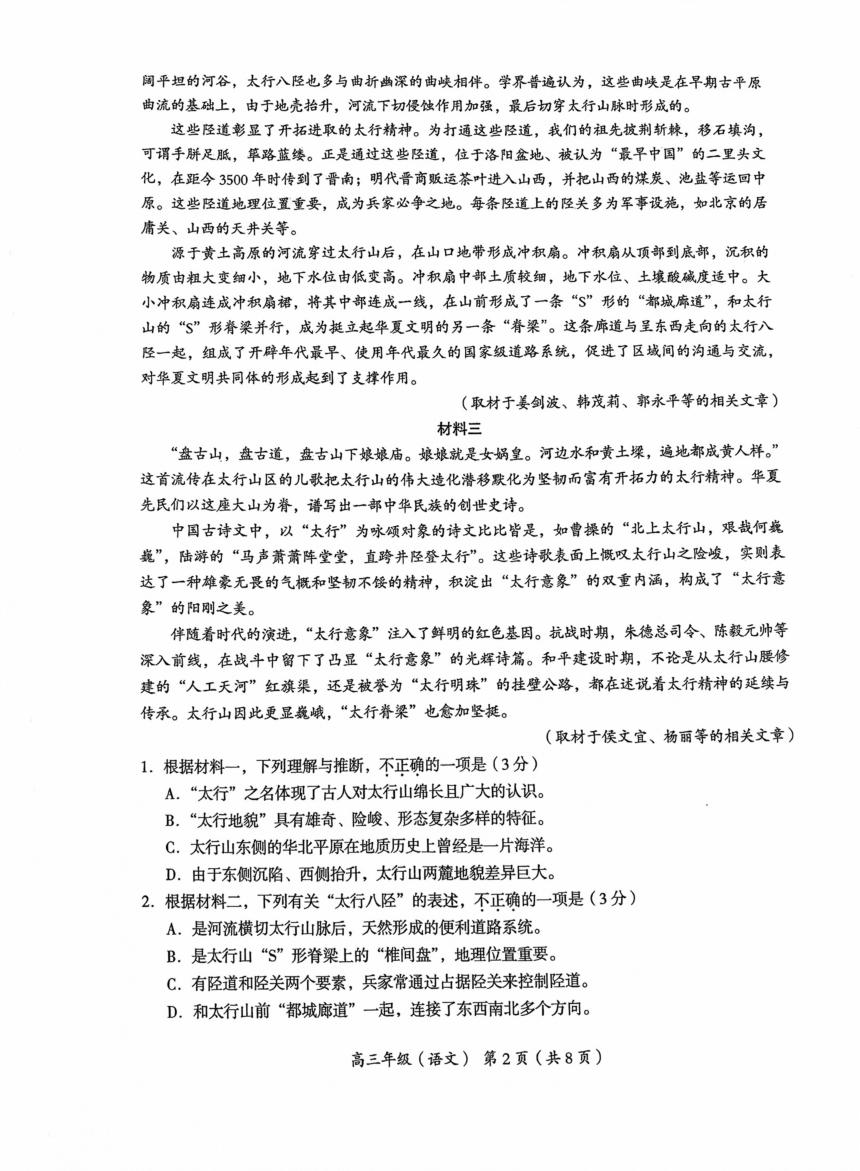

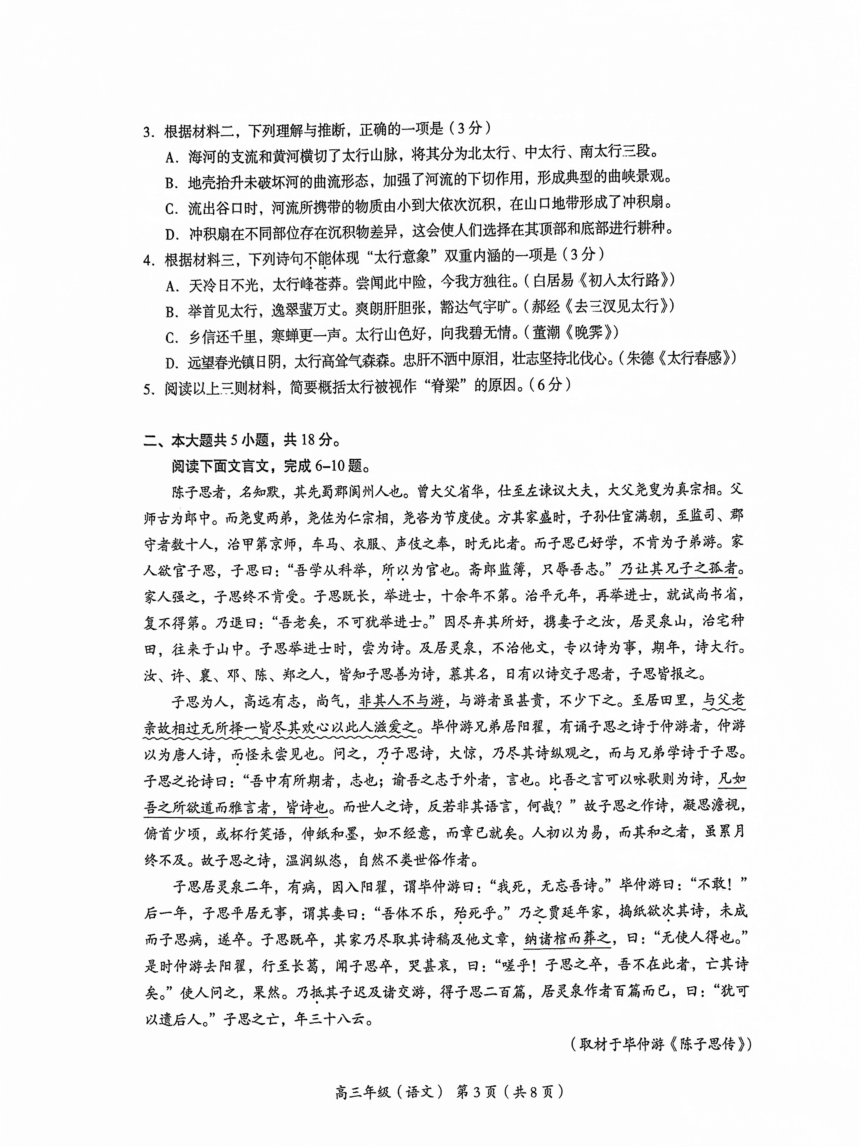

材料二

距今10万至1万年前,黄河及海河流域的滹沱河、桑干河等支流以洪荒之力横切太行山脉,

形成一条条深深的河谷。这些与太行山近于垂直的河谷被称为“陉”,是穿越山脉的天然通道,先

民们巧借这些河谷,开拓出用于迁徙、贸易、征战的道路系统。这里的陉就具备了陉道和陉关两

个要素。太行山的主要陉道有8条,约每百余里一条,被称作“太行八陉”,从南向北依次为轵

关陉、太行陉、白陉、滏口陉、井陉、飞孤陉、蒲阴陉、军都陉。如果把太行“S”形脊梁分成三

段,北太行为颈椎,中太行为腰椎,南太行为尾椎,那么这些陉道就是要命的椎间盘。陉并非宽

高三年级(语文)第1页(共8页)

高三语文

2024.11

本试卷共8页,150分。考试时长150分钟。考生务必将答案答在答题纸上,在试卷上作答

无效。考试结束后,将本试卷和答题纸一并交回。

一、本大题共5小题,共18分。

阅读下面材料,完成1-5题。

材料一

唐代《括地志》云:“太行数千里,始于怀而终于幽,为天下之脊。”

《尚书·禹贡》中已出现“太行”之名:“太行、恒山,至于碣石,入于海。”在古人的理解

中,太行山直通碣石山及海域,不仅绵长,而且广大。比大更甚谓之“太”,古代地理学者有“天

下之山,莫大于太行”的共识。太行山从北向南呈“s”形,东西宽40-50公里,由群山组成一

个极大的“矩阵”。其中名山荟萃,诸峰林立,王屋、云台、狼牙、五台等山峰自南而北牵手耸

立,仿佛华夏大地上的另一道长城。

剧烈的造山运动和千百万年的冰蚀水侵,使太行山随处可见落差巨大的断崖峭壁和深不可测

的深山峡谷,形成了多样的自然地貌。山顶平台、山崖平台、山崖陡坎组成了阶梯状地形,高峻壁

立、连绵不绝的长崖三面围合形成了围谷或瓮形山谷,还有百转深幽的曲峡、一线天式的地缝,棱

角鲜明、鳞峋峥嵘的塔峰丛、岩墙、孤峰、石柱等。这些具有典型意义的地貌被称为“太行地貌”。

太行山东麓群峰拔地,列嶂摩天。尤其是南太行,与平原之间几乎没有过渡,犹如被直接劈

开了一样。而西麓则黄土深厚,相对徐缓。这样差别巨大的地貌是怎么形成的呢?

北宋沈括登太行山时,在山崖间发现了一些海螺贝壳,指出“此乃昔日之海滨,今东距海已近

千里”。现代地质学研究证实了他的论断,240万年前,太行山开始大幅隆起,东侧盆地则不断沉

陷,东麓的大断裂便造成了地形上的一升一降。新生的太行山如一道巨型城墙,阻挡了西北季风带

来的滚滚沙尘,在太行山西侧沉积成地球上面积最大的黄土高原。众多的河流又硬生生在培体上冲

出一条条孔道,将滚滚泥沙一股脑儿倾泻入古华北海,长出了30多万平方公里的华北平原。

太行山东西两侧的华北平原和黄土高原是中华民族的摇篮,巍巍八百里太行用它的铮铮铁骨

支撑起了摇篮中的中华文明。

(取材于蒋殊等的相关文章)

材料二

距今10万至1万年前,黄河及海河流域的滹沱河、桑干河等支流以洪荒之力横切太行山脉,

形成一条条深深的河谷。这些与太行山近于垂直的河谷被称为“陉”,是穿越山脉的天然通道,先

民们巧借这些河谷,开拓出用于迁徙、贸易、征战的道路系统。这里的陉就具备了陉道和陉关两

个要素。太行山的主要陉道有8条,约每百余里一条,被称作“太行八陉”,从南向北依次为轵

关陉、太行陉、白陉、滏口陉、井陉、飞孤陉、蒲阴陉、军都陉。如果把太行“S”形脊梁分成三

段,北太行为颈椎,中太行为腰椎,南太行为尾椎,那么这些陉道就是要命的椎间盘。陉并非宽

高三年级(语文)第1页(共8页)

同课章节目录