七年级语文上册第三单元整本书阅读《朝花夕拾》课件

文档属性

| 名称 | 七年级语文上册第三单元整本书阅读《朝花夕拾》课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-11-07 15:55:58 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

《朝 花 夕 拾》

第三单元 名著导读

整本书阅读

精读、略读、浏览

新课导入

一首歌曲触动人心,常因旋律中映射着听众的生活片段。一部文学名著引人入胜,也多因书中描绘了读者曾经历、正拥有或心向往之的生活图景。今天,让我们携手步入鲁迅的《朝花夕拾》,去寻找书中我们的童年,共同感受那份跨越时空的共鸣与感动。

学习目标

1

1

1

了解朝花夕拾的写作背景和主要内容,理解回忆性散文的基本特点,感受鲁迅散文的语言特点。

了解鲁迅的成长历程,分析鲁迅笔下的人物特点,引导学生提高阅读全书的能力。

梳理鲁迅对人与事的情感态度,探究他情感背后的思想立场,激发自身对生活和社会的关注与思考。

走进作者

鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。他对于五四运动以后的中国社会思想文化的发展具有重大的影文响。代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《坟》《热风》《且介亭杂文》等。

走进作者

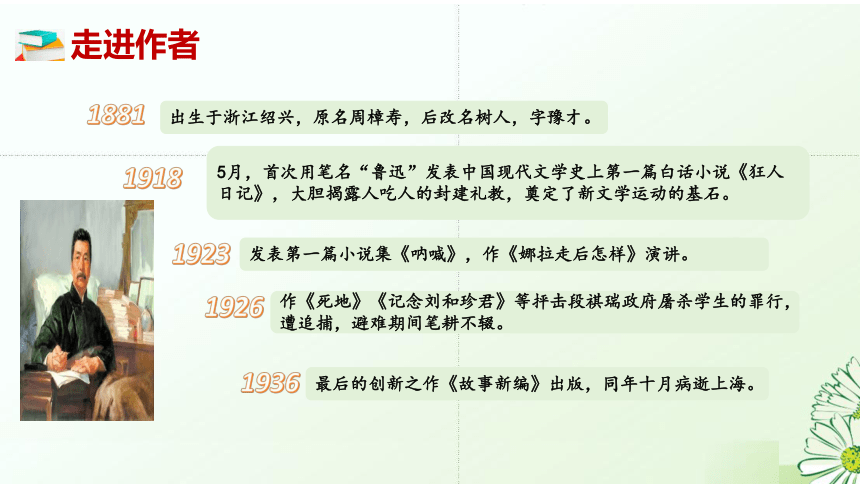

1881

1918

1923

1936

1926

出生于浙江绍兴,原名周樟寿,后改名树人,字豫才。

5月,首次用笔名“鲁迅”发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,大胆揭露人吃人的封建礼教,奠定了新文学运动的基石。

发表第一篇小说集《呐喊》,作《娜拉走后怎样》演讲。

作《死地》《记念刘和珍君》等抨击段祺瑞政府屠杀学生的罪行,遭追捕,避难期间笔耕不辍。

最后的创新之作《故事新编》出版,同年十月病逝上海。

1925年,鲁迅在北京担任大学讲师期间,因支持学生运动而受到当时所谓“正人君子”的流言攻击和排挤。1926年,“三一八”惨案发生后,鲁迅写下《记念刘和珍君》等一系列文章,控诉北洋军阀政府的残暴,结果遭到当局的通缉而不得不远走厦门避难。不久之后,鲁迅又奔走广州。

创作背景

在这样充满变动的环境下,“想在纷扰中寻出一点闲静来”的鲁迅把目光投向了旧事,希望借旧事的回忆来排除苦闷,寻求慰藉,先后写下十篇回忆性散文,并以《旧事重提》为总题目,陆续发表在《莽原》半月刊上,1928年结集时改题为《朝花夕拾》。这组散文是鲁迅作品中最富生活情趣的篇章,大致反映了鲁迅从幼年到青年时期的生活道路和心路历程。

创作背景

题目解读

《朝花夕拾》原名《旧事重提》,作者是文学家、思想家、革命家鲁迅。“朝花夕拾”的意思是早上盛开的花,傍晚的时候摘掉或捡起。这部作品在内容上揉合了一定的传记成分,它是研究鲁迅生平的重要材料,其中囊括了鲁迅从顽童走向学童、由家乡绍兴走向南京、由南京走向日本求学等成长经历。

作品介绍

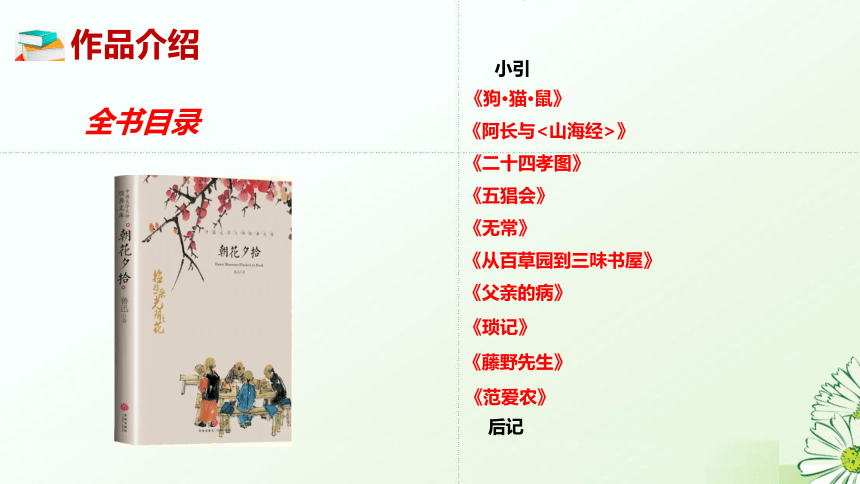

全书目录

小引

《二十四孝图》

《狗·猫·鼠》

《阿长与<山海经>》

《五猖会》

《无常》

《从百草园到三味书屋》

《父亲的病》

《琐记》

《藤野先生》

《范爱农》

后记

这十篇散文是按时间顺序写的,前七篇(《狗·猫·鼠》《阿长与<山海经>》《二十四孝图》《五猖会》《无常》《从百草园到三味书屋》《父亲的病》写于鲁迅童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景。后三篇(《琐记》《藤野先生》《范爱农》)写于作者青年时代离开故乡绍兴,到南京、日本求学,再回到故乡绍兴教书的经历。

作品介绍

整体感知

《朝花夕拾》整本书阅读

阅读文本,把握整体内容;

小组讨论,畅谈喜欢篇目;

代表演讲,发表独到见解。

1

2

3

合作探究

精读略读浏览方法

精 读

精 读

精 读

精读指向细腻的感受、透彻的理解和广泛的联想。

略读就是粗略地阅读,以粗知大意,观其大略。

浏览则是快速的扫视、有意地跳读,以抓住关键信息,求得更高的阅读效率。

合作探究

如何做好精读?

细品

精思

鉴赏

即逐字逐句地认真阅读,把书“读懂”。

即边读边思考,对书中的内容提出疑问,把书“读深”

围绕内容、主题、手法某一方面对作品进行探究,思考书的时代价值与当代意义,把书“读透”。

1

2

3

合作探究

精读的方法

勾画圈点式

赏析式

比较式

阅读时利用一套自己能够理解的,能代表某方面意义的符号,在文章的字词句段上,在书页上划出文章的重要词句,标出文章的段落层次,点出疑难之处等等。

可从字词、修辞、结构、语言等角度欣赏。

一篇文章的不同段落或不同文章异同的比较。

1

2

3

4

摘录式

摘抄喜欢的句子、段落等。

合作探究

略读和浏览与精读相比有何不同?

相同

不同

略读和浏览都是“检阅式”的阅读,只求多多收益,不求句句理解。

略读实际上是我们日常阅读中最常用的方式,速度比较快,可以让我们大致了解一本书的主要内容,在较短时间内增加阅读量。

浏览重在了解全书基本面貌,以便迅速找到所需的内容容,因此,可以先阅读书的各个部件,如序言、目录、后记等,对全书的创作背景、内容主题有大致的把握;然后快速翻阅全书,可以略过与阅读目的无关、自己不感兴趣或觉得不好理解的内容,以最快的速度完成阅读。

1

2

合作探究

《朝花夕拾》阅读方法

一、先浏览目录、小引和后记,了解本书的创作背景、鲁迅的创作初衷。

二、再挑选自己感兴趣的篇目精读,做点读书笔记。

三、略读其他篇目。

①概括大意

②划出关键字词

③入情入景

④品味语言(批注/摘抄等)

⑤读书心得

合作探究

探鲁迅“朝花”何以“夕拾”

1、《旧事重提》更名为《朝花夕拾》其实隐藏着在儿童视角下的写作意图。请同学们结合下列背景,读《小引》补全作者写作《朝花夕拾》的经过。

1925年,鲁迅在北京担任大学讲师期间,因支持学生运动而受到当时所谓“正人君子”的流言攻击和排挤。1926年,北洋军阀政府枪杀进步学生制造“三一八”惨案。鲁迅写下《纪念刘和珍君》等一系列文章,热情支持学生的正义斗争,控诉北洋军阀政府的残暴,结果遭到当局的通缉而不得不远走厦门避难。之后,鲁迅奔走广州,他在《小引》中是这样描述自己写作《朝花夕拾》的经过的:

预设: 前两篇写于北京寓所的东壁下;中三篇是流离中所作,地方是医院和木匠房;后五篇写于厦门大学图书馆的楼上,已经是被学者们挤出集团之后了。

合作探究

探鲁迅“朝花”何以“夕拾”

2、结合你对写作背景的认识,说一说鲁迅为何要“夕拾”“朝花”,重提这些旧事?

《小引》中“旧事重提”这个题目提示着这本散文集中的回忆色彩,我们很自然地被鲁迅先生带入了一个童话世界。在童话世界里,我们仿佛也找到了自己的影子,和小樟寿一起快乐地玩耍,一起感受学业的压力 一起体会生活中的惊喜,一起品味成长的滋味......然而鲁迅先生的不凡之处在于,在孩子的眼睛里,还看见了封建礼教,尤其是落后的教育观念对孩子的影响,这于他“救救孩子”的呼声是相似的,还听见了,鲁迅先生对黑暗现实的嘲讽:庸医误人、世俗谄媚、人世凉薄......都说孩子的声音是最纯真的,那么儿童视角下的语言就是最真实最有力的。“朝花”以“夕拾”的方式来呈现,即使“”带露折花”,也是关注时事的。

合作探究

探鲁迅“朝花”何以“夕拾”

3、《朝花夕拾》共收录十篇散文,有的侧重写人,有的侧重记事,有的侧重议论或记事兼议论,你能把这十篇文章分一下类吗?

朝

花

夕

拾

侧重写人——挖掘普通人身上朴实、善良、高尚的情操。

侧重记事——记叙童年、少年时期的生活经历,表达对旧日美好生活的眷恋,也有对旧礼制的批判。

侧重议论或记事兼议论——以议论为中心,穿插童年的生活经历,讽刺和批判旧道德。

《阿长与<山海经>》

《藤野先生》

《范爱农》

《五猖会》

《无常》

《从百草园到三味书屋》

《琐记》

《狗·猫·鼠》

《二十四孝图》

《父亲的病》

整体感知

《阿长于<山海经>》

长妈妈 福橘 长毛

“三哼经”

记叙了儿时“我”与保姆长妈妈相处时的情景,着重描写了长妈妈善良、朴实、迷信、唠叨、“满肚子是麻烦的礼节”的性格;对她寻购赠送自己渴求已久的绘图《山海经》之事,充满了尊敬和感激。

文章用申请的语言,表达了“我”对长妈妈的尊敬、感激、怀念和祝愿之情。

关键词

内容简要

主旨情感

整体感知

《藤野先生》

东京 樱花 仙台 “ 胶菜” 讲义 解剖 裹脚

回忆了“我”在日本留学时期的学习生活,叙述了在仙台学医时老师藤野先生对“我”的教诲,并记叙了自己受日本学生的歧视、侮辱而决定弃医从文的经过。

表现了藤野先生严谨、正直、热忱,没有民族偏见的高尚品格,表达了“我”对藤野先生深切的怀念。

关键词

内容简要

主旨情感

整体感知

《范爱农》

范爱龙 电报 光复 报馆案

追叙“我”在日本留学时和回国后与范爱农接触的几个生活片段,描述了范爱农在革命前不满社会黑暗而追求革命,辛亥革命后又备受打击迫害的遭遇。

表现了对旧民主主义革命的失望和对这位正直倔强的爱国者的同情和悼念。揭露了封建社会对正直的爱国知识分子的摧残。

关键词

内容简要

主旨情感

整体感知

《五猖会》

迎神赛会 《陶庵梦忆》《鉴略》

记叙了儿时盼望观看迎神赛会的急切、兴奋的情绪,而这种少年的欢快心情,却被父亲强迫背诵《鉴略》,待“我”背完,对去“看会”已觉索然无味了。

文章批判了强制的封建教育对儿童天性的压制和摧残。

关键词

内容简要

主旨情感

整体感知

《无常》

《玉历钞传》 迎神赛会

活无常 城隍庙 东岳庙

“阴司间” 吊死鬼 科场鬼

描述了“我”儿时在乡间迎神赛会和戏剧舞台上所见的“无常”形象,这个“鬼而人,理而情”、爽直而公正的形象受到民众的喜爱,是因为人间没有公正,恶人得不到恶报,而公平的裁判是在阴间。

用阴间讽刺人间,在夹述夹议中对打着“公理”“正义”旗号的“正人君子”与辛辣的讽刺。

关键词

内容简要

主旨情感

整体感知

《从百草园到三味书屋》

何首乌 赤练蛇 “美女蛇”

“张飞鸟” 捕鸟 画画

描述描述了儿时在家中百草园长妈妈讲的美女蛇的故事,跟闰土父亲学捕鸟等得到的乐趣,以及在三味书屋读书时行礼拜师、问“怪哉”虫、大声读书等乏味的生活。

揭示了儿童广泛的生活趣味与束缚儿童天性的封建私塾教育之间的尖锐矛盾,表达了应让儿童健康活泼成长的合理要求。

关键词

内容简要

主旨情感

整体感知

《琐记》

衍太太 吃冰 《天演论》

《时务报》 中国袜

文章开始回忆了“我”和衍太太相处的几件事(吃冰、打旋子、偷母亲珠宝),后面讲述了“我”为寻找“别一类人们”离开绍兴去南京求学,描述了当时江南水师学堂和矿务铁路学堂的种种弊端以及求知的艰难,批评了洋务派办学的“乌烟瘴气”。

歌颂了不满现状的革命青年,表现出探求真理的强烈欲望。

关键词

内容简要

主旨情感

整体感知

《狗·猫·鼠》

仇猫 “落水狗” 隐鼠

追忆自己童年时救养的一只可爱的隐鼠,最终却惨遭杀害的往事。

运用反语和曲笔,以动物喻人,以议论为线索,夹叙夹议,寓意深厚。表面上讨厌猫,实际上却鞭挞了具有与猫类似习性的一类人。表达了对弱小者的同情和对施暴者的憎恨。

关键词

内容简要

主旨情感

整体感知

《二十四孝图》

《开河记》 《儿童世界》

《二十四孝图》 “卧冰求鲤”

文章从当时的儿童读物谈起,追述了儿时阅读《二十四孝图》的感受,着重分析了“卧冰求鲤”“老莱娱亲”“郭巨埋儿”等孝道故事。告诉人们孝是应该的,迂腐是愚蠢的,盲从是可悲的,卫道是可恨的。

对当时反对白话文,提倡复古的倾向,予以了尖锐地抨击

关键词

内容简要

主旨情感

整体感知

《父亲的病》

名医 陈莲河 药引 “蟋蟀一对” “平地木十株”《高王经》

文章重点回忆少时为父亲求医治病的情景。父亲得了水肿而求医,却被陈莲河等江湖庸医耽误去世。用讽刺的笔调写了两个庸医故作高深,药引一个比一个独特,他们明知病已经没法治了,为了金钱,还故意蒙骗。

批判庸医害人和对封建孝道的不认同,揭示了他们故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。

关键词

内容简要

主旨情感

精读细研

鲁迅笔下的那些年

《朝花夕拾》是鲁迅从自己童年、少年、青年时代的

“从记忆中抄出来的”片段,展现了他的一段段人生历程。

浏览全书,精读部分篇章、段落,小组合作,从时空、

事件,等角度梳理书中鲁迅的成长经历,以自己喜欢的形

式,有创意的呈现鲁迅成长史。

精读细研

1887 七岁

1891 十岁

1892 十三岁

重要事件:在百草园中玩耍。

篇目名称:《从百草园到三味书屋》这篇文章中描述了鲁迅小时候在百草园的快乐时光,那是他童年的乐园,充满了各种有趣的动植物和神秘的传说。

重要事件:《阿长与〈山海经〉》。

篇目名称:阿长给鲁迅讲了很多民间故事,其中长毛的故事让鲁迅印象深刻,虽然阿长有很多缺点,但她对鲁迅的关爱以及后来为鲁迅买来《山海经》,都体现出她在鲁迅成长中的特殊意义。

重要事件:进入三味书屋读书。

篇目名称:《从百草园到三味书屋》。这一事件标志着鲁迅从自由自在的童年玩耍阶段进入到接受传统教育的时期,在三味书屋中,他有了新的学习体验,接触到了传统文化知识,也遇到了不同的老师和同学。

鲁迅成长史

精读细研

1894 十四岁

1898 十八岁

1904 二十四岁

重要事件:出入当铺、药店。

篇目名称:《父亲的病》。因为父亲生病,鲁迅需要经常到当铺当东西换钱,再到药店买药,这一经历让他过早地体会到生活的艰辛和家庭的压力。

重要事件:往南京入江南水师学堂,次年改入江南陆师学堂附属矿路学堂求学

篇目名称:《琐记》衍太太造出鲁迅偷东西的流言,鲁迅不愿在家再待下去,去往无需学费的江南水师学堂。如饥似渴的阅读《天演论》,毕业后决定去日本留学。

重要事件:往仙台入医学专门学校

篇目名称:《藤野先生》

1896 十六岁

鲁迅成长史

精读细研

1906 二十六岁

1910 三十岁

1912 三十二岁

重要事件:弃医从文,退学。

篇目名称:《藤野先生》,匿名信事件和看电影事件激发了鲁迅强烈的民族自尊心和拯救民族的斗争精神,做出了弃医从文的抉择。

重要事件:回乡任教,重逢范爱农。

篇目名称:《范爱农》鲁迅在辛亥革命的前一年回到故乡绍兴做教员,在熟人的客座上与范爱农相遇。后来鲁迅做了师范学校的校长,范爱农做了监学。后来学校的报馆被一群兵捣毁,鲁迅去了南京,之后又到北京,范爱农则被撤去了监学的职位,境况越加贫困。

重要事件:2月赴南京任教育部部员 ; 5月赴北京任职教育部 ;8月写诗悼念范爱农。

篇目名称:《范爱农》

鲁迅成长史

精读细研

鲁迅笔下的那些人

《朝花夕拾》中出现的主要人物有六个,分别是作者的

保姆(长妈妈)、恩师(藤野先生)、朋友(范爱农)、父

亲、邻居(衍太太)、作者儿时的私塾老师(寿镜吾),你

觉得他们是怎样的人?

精读细研

长妈妈

长妈妈— 阿长是鲁迅儿时的保姆。她生得黄胖而矮,“长”并非是对她身材的形容,也不是她的本名。至于她的真实姓名,鲁迅也记不清了,只记得她曾说过自己叫什么姑娘。

相关事件:①睡相不好,摆成“大”字;

②喜欢切切察察;

③教“我"道恭喜,吃福橘;

④讲长毛的故事;

⑤说美女蛇的故事;

⑥踩死“我”的隐鼠:

⑦给“我”买《山海经》。

精读细研

人物品格:饶舌、多事、愚昧无知、粗俗、好事、勤劳、质 朴善良、愚昧迷信、富有爱心。

作者态度:童年鲁迅对阿长的情感:讨厌、不耐烦—

—产生敬意—一怨恨—产生新的敬意。成年鲁迅对阿

长的情感:自责、愧疚、感激、怀念。

精读细研

父亲

因病早逝,年仅三十六岁左右。在当时的医疗条件和社会环境下,疾病的折磨和庸医的延误治疗,使得他的生命过早地凋零。

相关事件:①在《五猖会》中,鲁迅本来兴高采烈地要去看五猖会,这是孩子们都非常期待的盛会,但父亲却在临行前要求鲁迅背书《鉴略》,背不出就不许去。等书背完后,鲁迅却兴致全无。

②父亲临终前,衍太太让我大声喊父亲,父亲受到了惊吓。

精读细研

人物品格:严厉、严肃、信守封建教育,不尊重儿童天性

作者态度:一方面,他对父亲的严厉教育方式曾有过不解和抵触,如在《五猖会》中因为背书一事,使得原本愉快的心情变得沉重,这也在一定程度上影响了他的童年体验。另一方面,鲁迅对父亲有着深厚的爱和敬意。在《父亲的病》中,父亲生病期间,鲁迅四处奔波为父亲寻医问药,看着父亲被病痛折磨,他内心十分痛苦和焦急;父亲临终时,他听从衍太太的指示大声呼喊父亲,事后又对此感到深深的自责和愧疚,认为这是自己对于父亲的“最大的错处”。

精读细研

寿镜吾

高而瘦,须发花白,戴着大眼镜。是鲁迅幼时三味书屋的启蒙老师。

相关事件:①鲁迅询问“怪哉”虫的事情;

②循序渐进地教鲁迅读书;

③读书入神,很可爱;

④对学生不体罚

人物品格:方正、质朴、博学、严而不厉。

作者态度:尊敬

精读细研

藤野先生——全名藤野严九郎,仙台医专教授解剖学的教授。黑瘦,八字须,戴着眼镜。他治学严谨,工作认真负责;有正义感,没有民族歧视,平等对待学生。

相关事件:

①对来自中国的鲁迅非常关心,主动帮其订正讲义,直到教完他所担任的功课;

②指导鲁迅纠正解剖图,关心鲁迅的解剖实习;

③对中国女人裹脚后足骨的畸形很感兴趣,想知道究竟是怎么回事;

④鲁迅离开仙台前,他送给鲁迅一张自己的照片作 为纪念。

精读细研

人物品格:严谨认真、正直善良、和蔼可亲。

作者态度:感激、敬佩、深切怀念。

精读细研

衍太太

鲁迅儿时的邻居。儿时的鲁迅认为她是一个和蔼的人,长大后逐渐发现她的虚伪自私。她喜欢孩子,也很受孩子们的信任,但她常常背后怂恿孩子们干不好的事,出事后又充当老好人。

相关事件:

①让“我”在父亲临终前大声呼喊父亲,增加了父亲临终的痛苦。

②怂恿孩子冬天吃冰;怂恿孩子们打旋子,孩子摔倒后又推卸责任。

③教唆鲁迅偷母亲的首饰变卖,并散布谣言,迫使鲁迅离开故乡,去异地求学。

精读细研

人物品格:自私自利、心术不正、爱搬弄是非

作者态度:厌恶

精读细研

范爱农

鲁迅的同乡,与鲁迅在日本留学时相识。最初与鲁迅有过嫌隙。回国后受到排挤,十分潦倒。他是一位觉醒的知识分子,但无法在黑暗的社会立足,痛苦失意,最终溺死(鲁迅疑心是自杀)。

相关事件:

①留学时期,在同乡会上和鲁迅发生争执。

②他因没有学费而无法继续留学,回国后在故乡受到排斥、迫害,只好躲在乡下教书。

③与鲁迅在故乡的酒楼重逢,两人叙谈各自经历。

④辛亥革命后,他热情高涨,身兼数职,做了很多事,却卷入报馆案风波。

⑤鲁迅离开绍兴后不久,他便失业,穷困潦倒,终日借酒浇愁,最终溺死。

精读细研

人物品格:孤傲、正直、倔强、疾恶如仇,内心痛苦、悲凉

作者态度:同情、悼念

精读细研

鲁迅心中的那些情

《朝花夕拾》里蕴含着鲁迅丰富多样的情感,从个人生活

层面到对国家社会的关怀层面均有体现。

阅读《朝花夕拾》,梳理鲁迅对各种人与事的情况、态

度,探究他情感背后的思想立场。

精读细研

1、鲁迅笔下的那些情

回忆童年在百草园的自在时光,对那里的花草虫鸟、神秘

传说充满喜爱,与小伙伴们雪地捕鸟等趣事饱含着童真的欢

乐,展现了对童年无忧无虑生活的眷恋之情。

童真童趣之情

精读细研

在三味书屋虽有严厉的寿镜吾先生,但也能感受到先

生的质朴与认真教学,对先生有着敬重之情。

在日本留学时与藤野先生的师生情,藤野先生的正直、

热忱、没有民族偏见让鲁迅感激且铭记,体现出对良师的

感恩。

师生情

精读细研

对父亲,既有在其患病时四处奔波寻医问药的焦急与无奈,

也有对父亲离世的悲痛之情。

对长妈妈,从起初对她某些行为的厌烦,到后来因她给自己

买来心心念念的《山海经》而产生的感激与敬意,是一种复

杂又真挚的亲情。

亲情

精读细研

通过对儿时种种经历及成长过程的回顾,折射出对

国家命运的关切。如看到国人精神的麻木,从学医到弃

医从文的转变,都彰显了希望通过文字来改变国民精神、

拯救民族的深沉爱国之情。

爱国情

精读细研

鲁迅对猫持有憎恶的情感。他认为猫有一些令人讨厌的习性,比如猫捕食到比它弱小的动物后,并不即刻咬死,而是反复玩弄,直至玩厌了才吃掉,这种残忍且以折磨弱者为乐的行径让鲁迅极为反感。并且猫在与别的动物相处时,还常故作媚态,显得虚伪,所以鲁迅打心底里憎恶猫。

对于鼠,鲁迅有着同情与喜爱之情。他小时候就养过隐鼠,那只隐鼠十分乖巧可爱,会顺着腿爬上来,舔舔人的手等。当隐鼠无端失踪后,鲁迅很是伤心,后来得知是被长妈妈踩死的,他更是难过不已,可见他对鼠类中如隐鼠这样的小动物是怀着喜爱与同情的。

通过对猫的描述,鲁迅实则在讽刺批判一些人。他把猫比作那些欺负弱小、“折磨”弱者且虚伪的人,比如当时社会上的一些所谓“正人君子”,他们表面上装得和善可亲,实际却在背后对他人使坏,做着伤害他人的事,鲁迅借此批判了这类人的丑恶嘴脸和不良行径。

厌恶之情

《狗猫鼠》

同情与喜爱之情

讽刺批判之情

精读细研

长妈妈身上有许多让鲁迅不喜欢的行为如喜欢切切察察,睡觉摆大字等鲁迅对其不大佩服、厌烦。当得知是长妈妈谋害了他的隐鼠后敬意消失当面叫她阿长。

当长妈妈给鲁迅讲长毛的故事时鲁迅认为长妈妈具有伟大的神力,对长妈妈产生了空前的敬意。

当长妈妈给鲁迅买来渴慕已久的《山海经》时又对她产生了新的敬意。作者对长妈妈有着深切的怀念和祝福。

厌恶之情

《阿长与<山海经>》

敬爱之情

怀念之情

精读细研

一方面,他对其中所宣扬的一些违背常理、近乎残酷的“孝行”深感厌恶与反感。比如“老莱娱亲”中老莱子故作小儿态的举动显得虚伪做作;“郭巨埋儿”为了奉养母亲竟要活埋儿子,这种灭绝人性的所谓“孝”让鲁迅极为愤慨,认为这是将“肉麻当作有趣”,严重扭曲了正常的人伦亲情。

另一方面,鲁迅也感慨传统孝道文化在传播过程中被极端化、畸形化呈现,担忧这种不良的“孝”观念会对后人产生误导,毒害人们的思想,让人们盲目遵从一些不合理的要求而失去对真正美好品德的正确认知。

复杂批判之情

《二十四孝图>》

精读细研

儿时盼望观看迎神赛会的急切,兴奋的心情。

兴奋之情

《五猖会>》

痛苦之情

父亲强迫背诵《鉴略》的扫兴而痛苦的感受。

精读细研

鲁迅对无常这一形象有着明显的喜爱。无常是民间传说中勾摄生魂的使者,但在鲁迅笔下,他被赋予了人性化、可爱的一面。无常爽直公正,“鬼而人,理而情”,他同情冤魂,敢于在阎王面前为受冤屈的鬼魂抱不平,展现出一种质朴的正义感,这种特质让鲁迅对其颇为赞赏,觉得他比所谓正人君子可爱得多。

通过对无常形象的描述,鲁迅实则是在批判现实社会中的种种不公与虚伪。那些活着的“正人君子”们往往道貌岸然,却干着不公正、不合理的勾当,而无常作为一个鬼,却有着真性情和公平心。鲁迅借此讽刺了现实世界里那些满口仁义道德,实际却毫无公正可言的人,批判了当时社会的黑暗与腐朽,以及传统礼教对人性的压抑和扭曲。

《无常》也体现了鲁迅对民间文化的深厚感情。无常是来自民间传说的形象,鲁迅生动地描绘他,展现了民间文化的独特魅力和丰富想象力,流露出对这种充满生活气息、质朴的民间文化的怀念与眷恋,同时也惋惜民间文化在当时社会环境下逐渐被忽视、被边缘化的境遇。

喜爱赞赏之情

《无常》

批判之情

眷恋之情

精读细研

对于百草园,鲁迅满是怀念。百草园是他童年的乐园,那里有碧绿的菜畦、光滑的石井栏、高大的皂荚树等各种各样有趣的自然景物,还有听蟋蟀弹琴、看云雀高飞、捕鸟等充满童趣的活动。这些美好的童年记忆让他对百草园怀着深深的眷恋,字里行间都能感受到他对那段自由自在、充满生机与乐趣的童年时光的向往。

初到三味书屋时,鲁迅有着新奇感和一定的喜爱之情。书屋的环境、先生的形象等对年幼的他来说都是新鲜的。寿镜吾先生虽然严厉但也不乏和蔼可亲之处,比如他有一条戒尺但不常用,读书入神时会微笑、会仰头等,这些都让鲁迅对新的学习生活有了不一样的感受,最初是带着几分好奇与喜欢去融入的。

然而,随着在三味书屋学习生活的推进,鲁迅也流露出些许无奈。毕竟从自由自在的百草园玩耍过渡到相对拘束的书屋学习,要遵循诸多规矩,诵读那些难懂的古书,这种从自由到受束缚的转变,让他在回忆中也隐含了那么一丝面对成长和传统教育模式不得不接受的无奈之感。

怀念眷恋之情

新奇喜爱之情

些许无奈之情

精读细研

面对父亲被病痛折磨却久治不愈的状况,鲁迅深感无奈。那些所谓的名医,开出稀奇古怪且无效的药方,耗费大量钱财却没能挽回父亲的生命,看着父亲病情日益加重直至离世,鲁迅心中满是悲哀,为父亲遭受的痛苦,也为无力改变这一切而难过。

鲁迅对那些庸医、骗子式的医生极为愤怒。他们打着名医的幌子,故弄玄虚,用一些荒诞不经的诊断和疗法来糊弄病人家属,只知赚钱却毫无真本事,如用蟋蟀一对要原配、经霜三年的甘蔗等做药引,这种草菅人命的行径遭到鲁迅的严厉批判,他借此讽刺了当时社会医疗行业的混乱与丑恶,以及那些所谓“专家”的虚伪与无能。

在父亲临终之际,鲁迅依照旧俗大声呼喊父亲,事后他为此事感到愧疚与悔恨。他觉得那几声呼喊或许打扰了父亲临终的安宁,这也反映出鲁迅在经历了这一系列与父亲生病、离世相关之事后,内心复杂且难以释怀的情感状态。

无奈悲哀之情

《父亲的病》

愤怒批判之情

愧疚悔恨之情

精读细研

除了对衍太太的回忆,厌弃她虚伪、心术不正的品行,

还通过描述当时的江南水师学堂和矿务铁路学堂的种种

弊端和求知的艰难,批评了洋务派办学的“乌烟瘴气”,

同时通过回忆最初接触进化论的兴奋心情和不顾老辈反

对、如饥如渴地阅读《天演论》的情景,表现出探求真

理的强烈欲望 。

《琐记》

精读细研

在仙台医专受日本学生歧视、侮辱和决定弃医从

文的经过。记述了日本老师藤野先生的严谨、正直、热

诚、没有民族偏见的高尚品格,表达了对藤野先生深情

的怀念。

《藤野先生》

精读细研

起初,鲁迅对范爱农是反感的。在日本留学时,范爱农的一些举动,比如在徐锡麟事件发生后,他反对发电报痛斥清政府的无人道,显得有些冷漠、迂腐,这让鲁迅觉得他很可恶,对他印象极差,两人甚至还发生过冲突。

回国后,鲁迅与范爱农再次相遇,此时范爱农的境遇十分落魄,生活困苦且遭人排挤。通过进一步了解,鲁迅认识到范爱农其实并非当初所认为的那样冷漠无情,他也是个饱受生活打击、有志难伸的人。于是鲁迅对他产生了理解之情,也为他的不幸遭遇深感同情。

随着时间推移,范爱农最终落水身亡,死因不明但多半是因为生活的绝望。鲁迅得知后,对范爱农的命运充满了惋惜,觉得这样一个有才华、有抱负的人却落得如此悲惨下场实在不该。同时,鲁迅也悲愤于社会的黑暗、不公,正是这黑暗的社会环境扼杀了范爱农这样的人才,让他无处可依,只能走向悲剧结局。

反感之情

《范爱农》

理解同情之情

惋惜悲愤之情

写作特色

1、把记叙、描写、抒情和议论有机的融合为一体,充满诗情画意。如描写百草园的景致,绘声绘色,令人神往。

2、在对往事深情的回忆时,作者无法忘却现实,时不时插入一些“杂文笔法”(即对现实的议论),显示了鲁迅先生真实而丰富的内心世界。如《狗·猫·鼠》一

写作特色

文,既有作者对童年时拥有过的一只可爱的小隐鼠的深情回忆,又有对祖母讲述的民间故事生动的记叙,同时,揭示了现实中那些像极了“猫”的正人君子的真实面目。

写作特色

3、作者摄取生活中的小细节,以小见大,写人则写出人物的神韵,写事则写出事件的本质。如在《无常》中,从无常也有老婆和孩子的事实中,作者既写出了无常富于人情味的特点,又巧妙地讽刺了生活中那些虚伪的知识分子,入木三分。

写作特色

4、作者在批判、讽刺封建旧制度、旧道德时,多用反讽手法。表面上很冷静地叙述事件的始末,其实是反话正说,在叙述中蕴含着“言在此而意在彼”的巧妙讽刺。如在《父亲》中,对庸医的行医过程细细道来,没有正面指责与讽刺,但字里行间处处蕴含着作者激愤的批判和讽刺。

写作特色

5、作者在散文中常用对比手法,如《五猖会》中通过“我”前后心境的对比,表达了对封建社会的反感和批判;《无常》通过无常这个“鬼”和现实中的“人”对比,深刻地刻画了现实生活中某些“人格”不如“鬼格”的人的丑恶面目;作者对小隐鼠的爱和对猫的强烈憎恨,形成了鲜明的对比。

《朝 花 夕 拾》

第三单元 名著导读

整本书阅读

精读、略读、浏览

新课导入

一首歌曲触动人心,常因旋律中映射着听众的生活片段。一部文学名著引人入胜,也多因书中描绘了读者曾经历、正拥有或心向往之的生活图景。今天,让我们携手步入鲁迅的《朝花夕拾》,去寻找书中我们的童年,共同感受那份跨越时空的共鸣与感动。

学习目标

1

1

1

了解朝花夕拾的写作背景和主要内容,理解回忆性散文的基本特点,感受鲁迅散文的语言特点。

了解鲁迅的成长历程,分析鲁迅笔下的人物特点,引导学生提高阅读全书的能力。

梳理鲁迅对人与事的情感态度,探究他情感背后的思想立场,激发自身对生活和社会的关注与思考。

走进作者

鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。他对于五四运动以后的中国社会思想文化的发展具有重大的影文响。代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《坟》《热风》《且介亭杂文》等。

走进作者

1881

1918

1923

1936

1926

出生于浙江绍兴,原名周樟寿,后改名树人,字豫才。

5月,首次用笔名“鲁迅”发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,大胆揭露人吃人的封建礼教,奠定了新文学运动的基石。

发表第一篇小说集《呐喊》,作《娜拉走后怎样》演讲。

作《死地》《记念刘和珍君》等抨击段祺瑞政府屠杀学生的罪行,遭追捕,避难期间笔耕不辍。

最后的创新之作《故事新编》出版,同年十月病逝上海。

1925年,鲁迅在北京担任大学讲师期间,因支持学生运动而受到当时所谓“正人君子”的流言攻击和排挤。1926年,“三一八”惨案发生后,鲁迅写下《记念刘和珍君》等一系列文章,控诉北洋军阀政府的残暴,结果遭到当局的通缉而不得不远走厦门避难。不久之后,鲁迅又奔走广州。

创作背景

在这样充满变动的环境下,“想在纷扰中寻出一点闲静来”的鲁迅把目光投向了旧事,希望借旧事的回忆来排除苦闷,寻求慰藉,先后写下十篇回忆性散文,并以《旧事重提》为总题目,陆续发表在《莽原》半月刊上,1928年结集时改题为《朝花夕拾》。这组散文是鲁迅作品中最富生活情趣的篇章,大致反映了鲁迅从幼年到青年时期的生活道路和心路历程。

创作背景

题目解读

《朝花夕拾》原名《旧事重提》,作者是文学家、思想家、革命家鲁迅。“朝花夕拾”的意思是早上盛开的花,傍晚的时候摘掉或捡起。这部作品在内容上揉合了一定的传记成分,它是研究鲁迅生平的重要材料,其中囊括了鲁迅从顽童走向学童、由家乡绍兴走向南京、由南京走向日本求学等成长经历。

作品介绍

全书目录

小引

《二十四孝图》

《狗·猫·鼠》

《阿长与<山海经>》

《五猖会》

《无常》

《从百草园到三味书屋》

《父亲的病》

《琐记》

《藤野先生》

《范爱农》

后记

这十篇散文是按时间顺序写的,前七篇(《狗·猫·鼠》《阿长与<山海经>》《二十四孝图》《五猖会》《无常》《从百草园到三味书屋》《父亲的病》写于鲁迅童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景。后三篇(《琐记》《藤野先生》《范爱农》)写于作者青年时代离开故乡绍兴,到南京、日本求学,再回到故乡绍兴教书的经历。

作品介绍

整体感知

《朝花夕拾》整本书阅读

阅读文本,把握整体内容;

小组讨论,畅谈喜欢篇目;

代表演讲,发表独到见解。

1

2

3

合作探究

精读略读浏览方法

精 读

精 读

精 读

精读指向细腻的感受、透彻的理解和广泛的联想。

略读就是粗略地阅读,以粗知大意,观其大略。

浏览则是快速的扫视、有意地跳读,以抓住关键信息,求得更高的阅读效率。

合作探究

如何做好精读?

细品

精思

鉴赏

即逐字逐句地认真阅读,把书“读懂”。

即边读边思考,对书中的内容提出疑问,把书“读深”

围绕内容、主题、手法某一方面对作品进行探究,思考书的时代价值与当代意义,把书“读透”。

1

2

3

合作探究

精读的方法

勾画圈点式

赏析式

比较式

阅读时利用一套自己能够理解的,能代表某方面意义的符号,在文章的字词句段上,在书页上划出文章的重要词句,标出文章的段落层次,点出疑难之处等等。

可从字词、修辞、结构、语言等角度欣赏。

一篇文章的不同段落或不同文章异同的比较。

1

2

3

4

摘录式

摘抄喜欢的句子、段落等。

合作探究

略读和浏览与精读相比有何不同?

相同

不同

略读和浏览都是“检阅式”的阅读,只求多多收益,不求句句理解。

略读实际上是我们日常阅读中最常用的方式,速度比较快,可以让我们大致了解一本书的主要内容,在较短时间内增加阅读量。

浏览重在了解全书基本面貌,以便迅速找到所需的内容容,因此,可以先阅读书的各个部件,如序言、目录、后记等,对全书的创作背景、内容主题有大致的把握;然后快速翻阅全书,可以略过与阅读目的无关、自己不感兴趣或觉得不好理解的内容,以最快的速度完成阅读。

1

2

合作探究

《朝花夕拾》阅读方法

一、先浏览目录、小引和后记,了解本书的创作背景、鲁迅的创作初衷。

二、再挑选自己感兴趣的篇目精读,做点读书笔记。

三、略读其他篇目。

①概括大意

②划出关键字词

③入情入景

④品味语言(批注/摘抄等)

⑤读书心得

合作探究

探鲁迅“朝花”何以“夕拾”

1、《旧事重提》更名为《朝花夕拾》其实隐藏着在儿童视角下的写作意图。请同学们结合下列背景,读《小引》补全作者写作《朝花夕拾》的经过。

1925年,鲁迅在北京担任大学讲师期间,因支持学生运动而受到当时所谓“正人君子”的流言攻击和排挤。1926年,北洋军阀政府枪杀进步学生制造“三一八”惨案。鲁迅写下《纪念刘和珍君》等一系列文章,热情支持学生的正义斗争,控诉北洋军阀政府的残暴,结果遭到当局的通缉而不得不远走厦门避难。之后,鲁迅奔走广州,他在《小引》中是这样描述自己写作《朝花夕拾》的经过的:

预设: 前两篇写于北京寓所的东壁下;中三篇是流离中所作,地方是医院和木匠房;后五篇写于厦门大学图书馆的楼上,已经是被学者们挤出集团之后了。

合作探究

探鲁迅“朝花”何以“夕拾”

2、结合你对写作背景的认识,说一说鲁迅为何要“夕拾”“朝花”,重提这些旧事?

《小引》中“旧事重提”这个题目提示着这本散文集中的回忆色彩,我们很自然地被鲁迅先生带入了一个童话世界。在童话世界里,我们仿佛也找到了自己的影子,和小樟寿一起快乐地玩耍,一起感受学业的压力 一起体会生活中的惊喜,一起品味成长的滋味......然而鲁迅先生的不凡之处在于,在孩子的眼睛里,还看见了封建礼教,尤其是落后的教育观念对孩子的影响,这于他“救救孩子”的呼声是相似的,还听见了,鲁迅先生对黑暗现实的嘲讽:庸医误人、世俗谄媚、人世凉薄......都说孩子的声音是最纯真的,那么儿童视角下的语言就是最真实最有力的。“朝花”以“夕拾”的方式来呈现,即使“”带露折花”,也是关注时事的。

合作探究

探鲁迅“朝花”何以“夕拾”

3、《朝花夕拾》共收录十篇散文,有的侧重写人,有的侧重记事,有的侧重议论或记事兼议论,你能把这十篇文章分一下类吗?

朝

花

夕

拾

侧重写人——挖掘普通人身上朴实、善良、高尚的情操。

侧重记事——记叙童年、少年时期的生活经历,表达对旧日美好生活的眷恋,也有对旧礼制的批判。

侧重议论或记事兼议论——以议论为中心,穿插童年的生活经历,讽刺和批判旧道德。

《阿长与<山海经>》

《藤野先生》

《范爱农》

《五猖会》

《无常》

《从百草园到三味书屋》

《琐记》

《狗·猫·鼠》

《二十四孝图》

《父亲的病》

整体感知

《阿长于<山海经>》

长妈妈 福橘 长毛

“三哼经”

记叙了儿时“我”与保姆长妈妈相处时的情景,着重描写了长妈妈善良、朴实、迷信、唠叨、“满肚子是麻烦的礼节”的性格;对她寻购赠送自己渴求已久的绘图《山海经》之事,充满了尊敬和感激。

文章用申请的语言,表达了“我”对长妈妈的尊敬、感激、怀念和祝愿之情。

关键词

内容简要

主旨情感

整体感知

《藤野先生》

东京 樱花 仙台 “ 胶菜” 讲义 解剖 裹脚

回忆了“我”在日本留学时期的学习生活,叙述了在仙台学医时老师藤野先生对“我”的教诲,并记叙了自己受日本学生的歧视、侮辱而决定弃医从文的经过。

表现了藤野先生严谨、正直、热忱,没有民族偏见的高尚品格,表达了“我”对藤野先生深切的怀念。

关键词

内容简要

主旨情感

整体感知

《范爱农》

范爱龙 电报 光复 报馆案

追叙“我”在日本留学时和回国后与范爱农接触的几个生活片段,描述了范爱农在革命前不满社会黑暗而追求革命,辛亥革命后又备受打击迫害的遭遇。

表现了对旧民主主义革命的失望和对这位正直倔强的爱国者的同情和悼念。揭露了封建社会对正直的爱国知识分子的摧残。

关键词

内容简要

主旨情感

整体感知

《五猖会》

迎神赛会 《陶庵梦忆》《鉴略》

记叙了儿时盼望观看迎神赛会的急切、兴奋的情绪,而这种少年的欢快心情,却被父亲强迫背诵《鉴略》,待“我”背完,对去“看会”已觉索然无味了。

文章批判了强制的封建教育对儿童天性的压制和摧残。

关键词

内容简要

主旨情感

整体感知

《无常》

《玉历钞传》 迎神赛会

活无常 城隍庙 东岳庙

“阴司间” 吊死鬼 科场鬼

描述了“我”儿时在乡间迎神赛会和戏剧舞台上所见的“无常”形象,这个“鬼而人,理而情”、爽直而公正的形象受到民众的喜爱,是因为人间没有公正,恶人得不到恶报,而公平的裁判是在阴间。

用阴间讽刺人间,在夹述夹议中对打着“公理”“正义”旗号的“正人君子”与辛辣的讽刺。

关键词

内容简要

主旨情感

整体感知

《从百草园到三味书屋》

何首乌 赤练蛇 “美女蛇”

“张飞鸟” 捕鸟 画画

描述描述了儿时在家中百草园长妈妈讲的美女蛇的故事,跟闰土父亲学捕鸟等得到的乐趣,以及在三味书屋读书时行礼拜师、问“怪哉”虫、大声读书等乏味的生活。

揭示了儿童广泛的生活趣味与束缚儿童天性的封建私塾教育之间的尖锐矛盾,表达了应让儿童健康活泼成长的合理要求。

关键词

内容简要

主旨情感

整体感知

《琐记》

衍太太 吃冰 《天演论》

《时务报》 中国袜

文章开始回忆了“我”和衍太太相处的几件事(吃冰、打旋子、偷母亲珠宝),后面讲述了“我”为寻找“别一类人们”离开绍兴去南京求学,描述了当时江南水师学堂和矿务铁路学堂的种种弊端以及求知的艰难,批评了洋务派办学的“乌烟瘴气”。

歌颂了不满现状的革命青年,表现出探求真理的强烈欲望。

关键词

内容简要

主旨情感

整体感知

《狗·猫·鼠》

仇猫 “落水狗” 隐鼠

追忆自己童年时救养的一只可爱的隐鼠,最终却惨遭杀害的往事。

运用反语和曲笔,以动物喻人,以议论为线索,夹叙夹议,寓意深厚。表面上讨厌猫,实际上却鞭挞了具有与猫类似习性的一类人。表达了对弱小者的同情和对施暴者的憎恨。

关键词

内容简要

主旨情感

整体感知

《二十四孝图》

《开河记》 《儿童世界》

《二十四孝图》 “卧冰求鲤”

文章从当时的儿童读物谈起,追述了儿时阅读《二十四孝图》的感受,着重分析了“卧冰求鲤”“老莱娱亲”“郭巨埋儿”等孝道故事。告诉人们孝是应该的,迂腐是愚蠢的,盲从是可悲的,卫道是可恨的。

对当时反对白话文,提倡复古的倾向,予以了尖锐地抨击

关键词

内容简要

主旨情感

整体感知

《父亲的病》

名医 陈莲河 药引 “蟋蟀一对” “平地木十株”《高王经》

文章重点回忆少时为父亲求医治病的情景。父亲得了水肿而求医,却被陈莲河等江湖庸医耽误去世。用讽刺的笔调写了两个庸医故作高深,药引一个比一个独特,他们明知病已经没法治了,为了金钱,还故意蒙骗。

批判庸医害人和对封建孝道的不认同,揭示了他们故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。

关键词

内容简要

主旨情感

精读细研

鲁迅笔下的那些年

《朝花夕拾》是鲁迅从自己童年、少年、青年时代的

“从记忆中抄出来的”片段,展现了他的一段段人生历程。

浏览全书,精读部分篇章、段落,小组合作,从时空、

事件,等角度梳理书中鲁迅的成长经历,以自己喜欢的形

式,有创意的呈现鲁迅成长史。

精读细研

1887 七岁

1891 十岁

1892 十三岁

重要事件:在百草园中玩耍。

篇目名称:《从百草园到三味书屋》这篇文章中描述了鲁迅小时候在百草园的快乐时光,那是他童年的乐园,充满了各种有趣的动植物和神秘的传说。

重要事件:《阿长与〈山海经〉》。

篇目名称:阿长给鲁迅讲了很多民间故事,其中长毛的故事让鲁迅印象深刻,虽然阿长有很多缺点,但她对鲁迅的关爱以及后来为鲁迅买来《山海经》,都体现出她在鲁迅成长中的特殊意义。

重要事件:进入三味书屋读书。

篇目名称:《从百草园到三味书屋》。这一事件标志着鲁迅从自由自在的童年玩耍阶段进入到接受传统教育的时期,在三味书屋中,他有了新的学习体验,接触到了传统文化知识,也遇到了不同的老师和同学。

鲁迅成长史

精读细研

1894 十四岁

1898 十八岁

1904 二十四岁

重要事件:出入当铺、药店。

篇目名称:《父亲的病》。因为父亲生病,鲁迅需要经常到当铺当东西换钱,再到药店买药,这一经历让他过早地体会到生活的艰辛和家庭的压力。

重要事件:往南京入江南水师学堂,次年改入江南陆师学堂附属矿路学堂求学

篇目名称:《琐记》衍太太造出鲁迅偷东西的流言,鲁迅不愿在家再待下去,去往无需学费的江南水师学堂。如饥似渴的阅读《天演论》,毕业后决定去日本留学。

重要事件:往仙台入医学专门学校

篇目名称:《藤野先生》

1896 十六岁

鲁迅成长史

精读细研

1906 二十六岁

1910 三十岁

1912 三十二岁

重要事件:弃医从文,退学。

篇目名称:《藤野先生》,匿名信事件和看电影事件激发了鲁迅强烈的民族自尊心和拯救民族的斗争精神,做出了弃医从文的抉择。

重要事件:回乡任教,重逢范爱农。

篇目名称:《范爱农》鲁迅在辛亥革命的前一年回到故乡绍兴做教员,在熟人的客座上与范爱农相遇。后来鲁迅做了师范学校的校长,范爱农做了监学。后来学校的报馆被一群兵捣毁,鲁迅去了南京,之后又到北京,范爱农则被撤去了监学的职位,境况越加贫困。

重要事件:2月赴南京任教育部部员 ; 5月赴北京任职教育部 ;8月写诗悼念范爱农。

篇目名称:《范爱农》

鲁迅成长史

精读细研

鲁迅笔下的那些人

《朝花夕拾》中出现的主要人物有六个,分别是作者的

保姆(长妈妈)、恩师(藤野先生)、朋友(范爱农)、父

亲、邻居(衍太太)、作者儿时的私塾老师(寿镜吾),你

觉得他们是怎样的人?

精读细研

长妈妈

长妈妈— 阿长是鲁迅儿时的保姆。她生得黄胖而矮,“长”并非是对她身材的形容,也不是她的本名。至于她的真实姓名,鲁迅也记不清了,只记得她曾说过自己叫什么姑娘。

相关事件:①睡相不好,摆成“大”字;

②喜欢切切察察;

③教“我"道恭喜,吃福橘;

④讲长毛的故事;

⑤说美女蛇的故事;

⑥踩死“我”的隐鼠:

⑦给“我”买《山海经》。

精读细研

人物品格:饶舌、多事、愚昧无知、粗俗、好事、勤劳、质 朴善良、愚昧迷信、富有爱心。

作者态度:童年鲁迅对阿长的情感:讨厌、不耐烦—

—产生敬意—一怨恨—产生新的敬意。成年鲁迅对阿

长的情感:自责、愧疚、感激、怀念。

精读细研

父亲

因病早逝,年仅三十六岁左右。在当时的医疗条件和社会环境下,疾病的折磨和庸医的延误治疗,使得他的生命过早地凋零。

相关事件:①在《五猖会》中,鲁迅本来兴高采烈地要去看五猖会,这是孩子们都非常期待的盛会,但父亲却在临行前要求鲁迅背书《鉴略》,背不出就不许去。等书背完后,鲁迅却兴致全无。

②父亲临终前,衍太太让我大声喊父亲,父亲受到了惊吓。

精读细研

人物品格:严厉、严肃、信守封建教育,不尊重儿童天性

作者态度:一方面,他对父亲的严厉教育方式曾有过不解和抵触,如在《五猖会》中因为背书一事,使得原本愉快的心情变得沉重,这也在一定程度上影响了他的童年体验。另一方面,鲁迅对父亲有着深厚的爱和敬意。在《父亲的病》中,父亲生病期间,鲁迅四处奔波为父亲寻医问药,看着父亲被病痛折磨,他内心十分痛苦和焦急;父亲临终时,他听从衍太太的指示大声呼喊父亲,事后又对此感到深深的自责和愧疚,认为这是自己对于父亲的“最大的错处”。

精读细研

寿镜吾

高而瘦,须发花白,戴着大眼镜。是鲁迅幼时三味书屋的启蒙老师。

相关事件:①鲁迅询问“怪哉”虫的事情;

②循序渐进地教鲁迅读书;

③读书入神,很可爱;

④对学生不体罚

人物品格:方正、质朴、博学、严而不厉。

作者态度:尊敬

精读细研

藤野先生——全名藤野严九郎,仙台医专教授解剖学的教授。黑瘦,八字须,戴着眼镜。他治学严谨,工作认真负责;有正义感,没有民族歧视,平等对待学生。

相关事件:

①对来自中国的鲁迅非常关心,主动帮其订正讲义,直到教完他所担任的功课;

②指导鲁迅纠正解剖图,关心鲁迅的解剖实习;

③对中国女人裹脚后足骨的畸形很感兴趣,想知道究竟是怎么回事;

④鲁迅离开仙台前,他送给鲁迅一张自己的照片作 为纪念。

精读细研

人物品格:严谨认真、正直善良、和蔼可亲。

作者态度:感激、敬佩、深切怀念。

精读细研

衍太太

鲁迅儿时的邻居。儿时的鲁迅认为她是一个和蔼的人,长大后逐渐发现她的虚伪自私。她喜欢孩子,也很受孩子们的信任,但她常常背后怂恿孩子们干不好的事,出事后又充当老好人。

相关事件:

①让“我”在父亲临终前大声呼喊父亲,增加了父亲临终的痛苦。

②怂恿孩子冬天吃冰;怂恿孩子们打旋子,孩子摔倒后又推卸责任。

③教唆鲁迅偷母亲的首饰变卖,并散布谣言,迫使鲁迅离开故乡,去异地求学。

精读细研

人物品格:自私自利、心术不正、爱搬弄是非

作者态度:厌恶

精读细研

范爱农

鲁迅的同乡,与鲁迅在日本留学时相识。最初与鲁迅有过嫌隙。回国后受到排挤,十分潦倒。他是一位觉醒的知识分子,但无法在黑暗的社会立足,痛苦失意,最终溺死(鲁迅疑心是自杀)。

相关事件:

①留学时期,在同乡会上和鲁迅发生争执。

②他因没有学费而无法继续留学,回国后在故乡受到排斥、迫害,只好躲在乡下教书。

③与鲁迅在故乡的酒楼重逢,两人叙谈各自经历。

④辛亥革命后,他热情高涨,身兼数职,做了很多事,却卷入报馆案风波。

⑤鲁迅离开绍兴后不久,他便失业,穷困潦倒,终日借酒浇愁,最终溺死。

精读细研

人物品格:孤傲、正直、倔强、疾恶如仇,内心痛苦、悲凉

作者态度:同情、悼念

精读细研

鲁迅心中的那些情

《朝花夕拾》里蕴含着鲁迅丰富多样的情感,从个人生活

层面到对国家社会的关怀层面均有体现。

阅读《朝花夕拾》,梳理鲁迅对各种人与事的情况、态

度,探究他情感背后的思想立场。

精读细研

1、鲁迅笔下的那些情

回忆童年在百草园的自在时光,对那里的花草虫鸟、神秘

传说充满喜爱,与小伙伴们雪地捕鸟等趣事饱含着童真的欢

乐,展现了对童年无忧无虑生活的眷恋之情。

童真童趣之情

精读细研

在三味书屋虽有严厉的寿镜吾先生,但也能感受到先

生的质朴与认真教学,对先生有着敬重之情。

在日本留学时与藤野先生的师生情,藤野先生的正直、

热忱、没有民族偏见让鲁迅感激且铭记,体现出对良师的

感恩。

师生情

精读细研

对父亲,既有在其患病时四处奔波寻医问药的焦急与无奈,

也有对父亲离世的悲痛之情。

对长妈妈,从起初对她某些行为的厌烦,到后来因她给自己

买来心心念念的《山海经》而产生的感激与敬意,是一种复

杂又真挚的亲情。

亲情

精读细研

通过对儿时种种经历及成长过程的回顾,折射出对

国家命运的关切。如看到国人精神的麻木,从学医到弃

医从文的转变,都彰显了希望通过文字来改变国民精神、

拯救民族的深沉爱国之情。

爱国情

精读细研

鲁迅对猫持有憎恶的情感。他认为猫有一些令人讨厌的习性,比如猫捕食到比它弱小的动物后,并不即刻咬死,而是反复玩弄,直至玩厌了才吃掉,这种残忍且以折磨弱者为乐的行径让鲁迅极为反感。并且猫在与别的动物相处时,还常故作媚态,显得虚伪,所以鲁迅打心底里憎恶猫。

对于鼠,鲁迅有着同情与喜爱之情。他小时候就养过隐鼠,那只隐鼠十分乖巧可爱,会顺着腿爬上来,舔舔人的手等。当隐鼠无端失踪后,鲁迅很是伤心,后来得知是被长妈妈踩死的,他更是难过不已,可见他对鼠类中如隐鼠这样的小动物是怀着喜爱与同情的。

通过对猫的描述,鲁迅实则在讽刺批判一些人。他把猫比作那些欺负弱小、“折磨”弱者且虚伪的人,比如当时社会上的一些所谓“正人君子”,他们表面上装得和善可亲,实际却在背后对他人使坏,做着伤害他人的事,鲁迅借此批判了这类人的丑恶嘴脸和不良行径。

厌恶之情

《狗猫鼠》

同情与喜爱之情

讽刺批判之情

精读细研

长妈妈身上有许多让鲁迅不喜欢的行为如喜欢切切察察,睡觉摆大字等鲁迅对其不大佩服、厌烦。当得知是长妈妈谋害了他的隐鼠后敬意消失当面叫她阿长。

当长妈妈给鲁迅讲长毛的故事时鲁迅认为长妈妈具有伟大的神力,对长妈妈产生了空前的敬意。

当长妈妈给鲁迅买来渴慕已久的《山海经》时又对她产生了新的敬意。作者对长妈妈有着深切的怀念和祝福。

厌恶之情

《阿长与<山海经>》

敬爱之情

怀念之情

精读细研

一方面,他对其中所宣扬的一些违背常理、近乎残酷的“孝行”深感厌恶与反感。比如“老莱娱亲”中老莱子故作小儿态的举动显得虚伪做作;“郭巨埋儿”为了奉养母亲竟要活埋儿子,这种灭绝人性的所谓“孝”让鲁迅极为愤慨,认为这是将“肉麻当作有趣”,严重扭曲了正常的人伦亲情。

另一方面,鲁迅也感慨传统孝道文化在传播过程中被极端化、畸形化呈现,担忧这种不良的“孝”观念会对后人产生误导,毒害人们的思想,让人们盲目遵从一些不合理的要求而失去对真正美好品德的正确认知。

复杂批判之情

《二十四孝图>》

精读细研

儿时盼望观看迎神赛会的急切,兴奋的心情。

兴奋之情

《五猖会>》

痛苦之情

父亲强迫背诵《鉴略》的扫兴而痛苦的感受。

精读细研

鲁迅对无常这一形象有着明显的喜爱。无常是民间传说中勾摄生魂的使者,但在鲁迅笔下,他被赋予了人性化、可爱的一面。无常爽直公正,“鬼而人,理而情”,他同情冤魂,敢于在阎王面前为受冤屈的鬼魂抱不平,展现出一种质朴的正义感,这种特质让鲁迅对其颇为赞赏,觉得他比所谓正人君子可爱得多。

通过对无常形象的描述,鲁迅实则是在批判现实社会中的种种不公与虚伪。那些活着的“正人君子”们往往道貌岸然,却干着不公正、不合理的勾当,而无常作为一个鬼,却有着真性情和公平心。鲁迅借此讽刺了现实世界里那些满口仁义道德,实际却毫无公正可言的人,批判了当时社会的黑暗与腐朽,以及传统礼教对人性的压抑和扭曲。

《无常》也体现了鲁迅对民间文化的深厚感情。无常是来自民间传说的形象,鲁迅生动地描绘他,展现了民间文化的独特魅力和丰富想象力,流露出对这种充满生活气息、质朴的民间文化的怀念与眷恋,同时也惋惜民间文化在当时社会环境下逐渐被忽视、被边缘化的境遇。

喜爱赞赏之情

《无常》

批判之情

眷恋之情

精读细研

对于百草园,鲁迅满是怀念。百草园是他童年的乐园,那里有碧绿的菜畦、光滑的石井栏、高大的皂荚树等各种各样有趣的自然景物,还有听蟋蟀弹琴、看云雀高飞、捕鸟等充满童趣的活动。这些美好的童年记忆让他对百草园怀着深深的眷恋,字里行间都能感受到他对那段自由自在、充满生机与乐趣的童年时光的向往。

初到三味书屋时,鲁迅有着新奇感和一定的喜爱之情。书屋的环境、先生的形象等对年幼的他来说都是新鲜的。寿镜吾先生虽然严厉但也不乏和蔼可亲之处,比如他有一条戒尺但不常用,读书入神时会微笑、会仰头等,这些都让鲁迅对新的学习生活有了不一样的感受,最初是带着几分好奇与喜欢去融入的。

然而,随着在三味书屋学习生活的推进,鲁迅也流露出些许无奈。毕竟从自由自在的百草园玩耍过渡到相对拘束的书屋学习,要遵循诸多规矩,诵读那些难懂的古书,这种从自由到受束缚的转变,让他在回忆中也隐含了那么一丝面对成长和传统教育模式不得不接受的无奈之感。

怀念眷恋之情

新奇喜爱之情

些许无奈之情

精读细研

面对父亲被病痛折磨却久治不愈的状况,鲁迅深感无奈。那些所谓的名医,开出稀奇古怪且无效的药方,耗费大量钱财却没能挽回父亲的生命,看着父亲病情日益加重直至离世,鲁迅心中满是悲哀,为父亲遭受的痛苦,也为无力改变这一切而难过。

鲁迅对那些庸医、骗子式的医生极为愤怒。他们打着名医的幌子,故弄玄虚,用一些荒诞不经的诊断和疗法来糊弄病人家属,只知赚钱却毫无真本事,如用蟋蟀一对要原配、经霜三年的甘蔗等做药引,这种草菅人命的行径遭到鲁迅的严厉批判,他借此讽刺了当时社会医疗行业的混乱与丑恶,以及那些所谓“专家”的虚伪与无能。

在父亲临终之际,鲁迅依照旧俗大声呼喊父亲,事后他为此事感到愧疚与悔恨。他觉得那几声呼喊或许打扰了父亲临终的安宁,这也反映出鲁迅在经历了这一系列与父亲生病、离世相关之事后,内心复杂且难以释怀的情感状态。

无奈悲哀之情

《父亲的病》

愤怒批判之情

愧疚悔恨之情

精读细研

除了对衍太太的回忆,厌弃她虚伪、心术不正的品行,

还通过描述当时的江南水师学堂和矿务铁路学堂的种种

弊端和求知的艰难,批评了洋务派办学的“乌烟瘴气”,

同时通过回忆最初接触进化论的兴奋心情和不顾老辈反

对、如饥如渴地阅读《天演论》的情景,表现出探求真

理的强烈欲望 。

《琐记》

精读细研

在仙台医专受日本学生歧视、侮辱和决定弃医从

文的经过。记述了日本老师藤野先生的严谨、正直、热

诚、没有民族偏见的高尚品格,表达了对藤野先生深情

的怀念。

《藤野先生》

精读细研

起初,鲁迅对范爱农是反感的。在日本留学时,范爱农的一些举动,比如在徐锡麟事件发生后,他反对发电报痛斥清政府的无人道,显得有些冷漠、迂腐,这让鲁迅觉得他很可恶,对他印象极差,两人甚至还发生过冲突。

回国后,鲁迅与范爱农再次相遇,此时范爱农的境遇十分落魄,生活困苦且遭人排挤。通过进一步了解,鲁迅认识到范爱农其实并非当初所认为的那样冷漠无情,他也是个饱受生活打击、有志难伸的人。于是鲁迅对他产生了理解之情,也为他的不幸遭遇深感同情。

随着时间推移,范爱农最终落水身亡,死因不明但多半是因为生活的绝望。鲁迅得知后,对范爱农的命运充满了惋惜,觉得这样一个有才华、有抱负的人却落得如此悲惨下场实在不该。同时,鲁迅也悲愤于社会的黑暗、不公,正是这黑暗的社会环境扼杀了范爱农这样的人才,让他无处可依,只能走向悲剧结局。

反感之情

《范爱农》

理解同情之情

惋惜悲愤之情

写作特色

1、把记叙、描写、抒情和议论有机的融合为一体,充满诗情画意。如描写百草园的景致,绘声绘色,令人神往。

2、在对往事深情的回忆时,作者无法忘却现实,时不时插入一些“杂文笔法”(即对现实的议论),显示了鲁迅先生真实而丰富的内心世界。如《狗·猫·鼠》一

写作特色

文,既有作者对童年时拥有过的一只可爱的小隐鼠的深情回忆,又有对祖母讲述的民间故事生动的记叙,同时,揭示了现实中那些像极了“猫”的正人君子的真实面目。

写作特色

3、作者摄取生活中的小细节,以小见大,写人则写出人物的神韵,写事则写出事件的本质。如在《无常》中,从无常也有老婆和孩子的事实中,作者既写出了无常富于人情味的特点,又巧妙地讽刺了生活中那些虚伪的知识分子,入木三分。

写作特色

4、作者在批判、讽刺封建旧制度、旧道德时,多用反讽手法。表面上很冷静地叙述事件的始末,其实是反话正说,在叙述中蕴含着“言在此而意在彼”的巧妙讽刺。如在《父亲》中,对庸医的行医过程细细道来,没有正面指责与讽刺,但字里行间处处蕴含着作者激愤的批判和讽刺。

写作特色

5、作者在散文中常用对比手法,如《五猖会》中通过“我”前后心境的对比,表达了对封建社会的反感和批判;《无常》通过无常这个“鬼”和现实中的“人”对比,深刻地刻画了现实生活中某些“人格”不如“鬼格”的人的丑恶面目;作者对小隐鼠的爱和对猫的强烈憎恨,形成了鲜明的对比。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首