第3课_中华文明的起源【课件】(共35张PPT+视频)

文档属性

| 名称 | 第3课_中华文明的起源【课件】(共35张PPT+视频) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 84.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-08 16:12:09 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

史

前

时

期

第三课

中华文明的起源

第一单元 原始社会与中华文明的起源

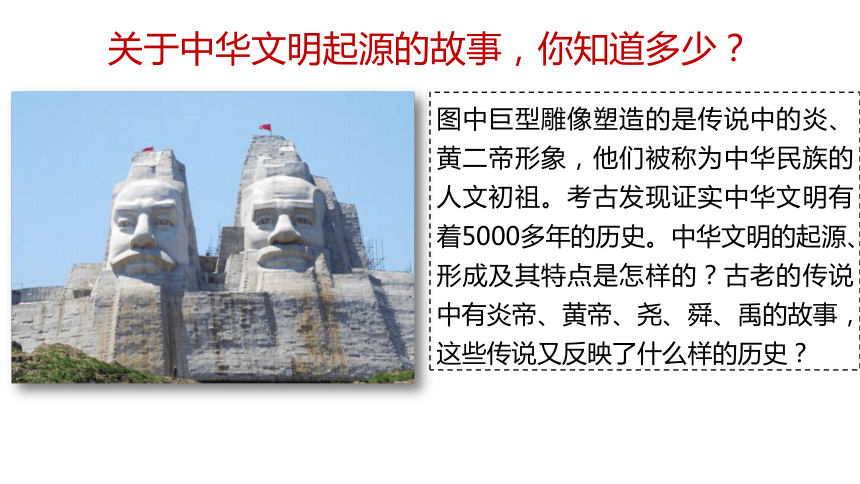

图中巨型雕像塑造的是传说中的炎、黄二帝形象,他们被称为中华民族的人文初祖。考古发现证实中华文明有着5000多年的历史。中华文明的起源、形成及其特点是怎样的?古老的传说中有炎帝、黄帝、尧、舜、禹的故事,这些传说又反映了什么样的历史?

关于中华文明起源的故事,你知道多少?

(一)传说里的远古中华

自学成果展示一:根据预习,小组合作交流,讲述黄帝、炎帝、大禹等古代传说中的重要人物及其故事。

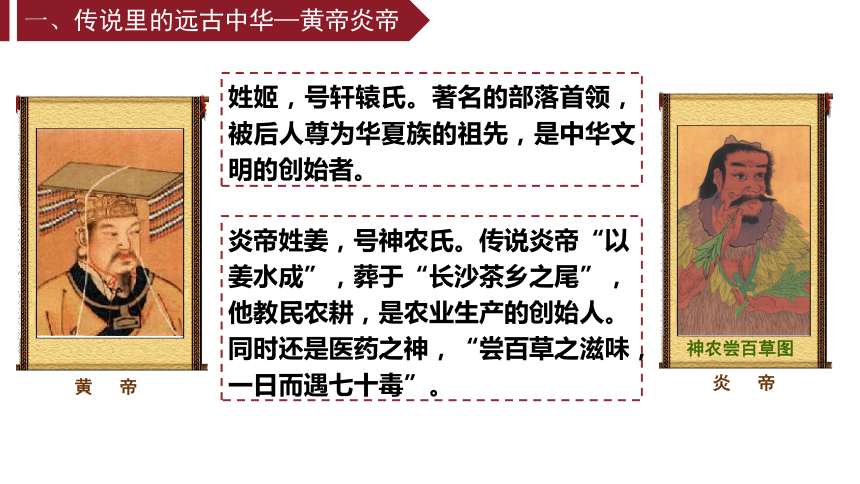

黄 帝

姓姬,号轩辕氏。著名的部落首领,被后人尊为华夏族的祖先,是中华文明的创始者。

炎 帝

神农尝百草图

炎帝姓姜,号神农氏。传说炎帝“以姜水成”,葬于“长沙茶乡之尾”,他教民农耕,是农业生产的创始人。同时还是医药之神,“尝百草之滋味,一日而遇七十毒”。

一、传说里的远古中华—黄帝炎帝

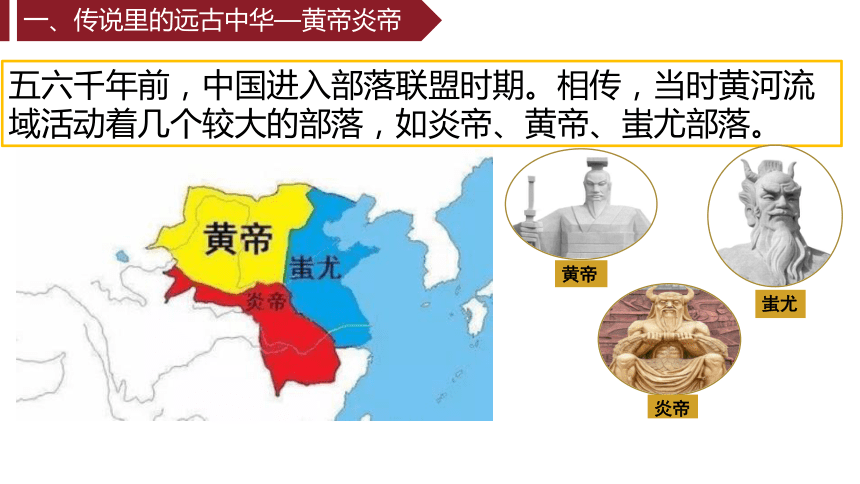

五六千年前,中国进入部落联盟时期。相传,当时黄河流域活动着几个较大的部落,如炎帝、黄帝、蚩尤部落。

黄帝

炎帝

蚩尤

一、传说里的远古中华—黄帝炎帝

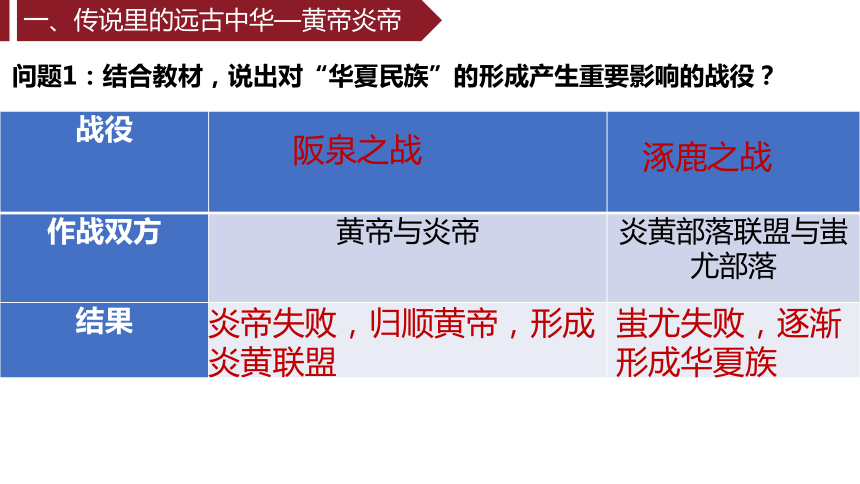

问题1:结合教材,说出对“华夏民族”的形成产生重要影响的战役?

战役

作战双方 黄帝与炎帝 炎黄部落联盟与蚩尤部落

结果

阪泉之战

炎帝失败,归顺黄帝,形成炎黄联盟

涿鹿之战

蚩尤失败,逐渐形成华夏族

一、传说里的远古中华—黄帝炎帝

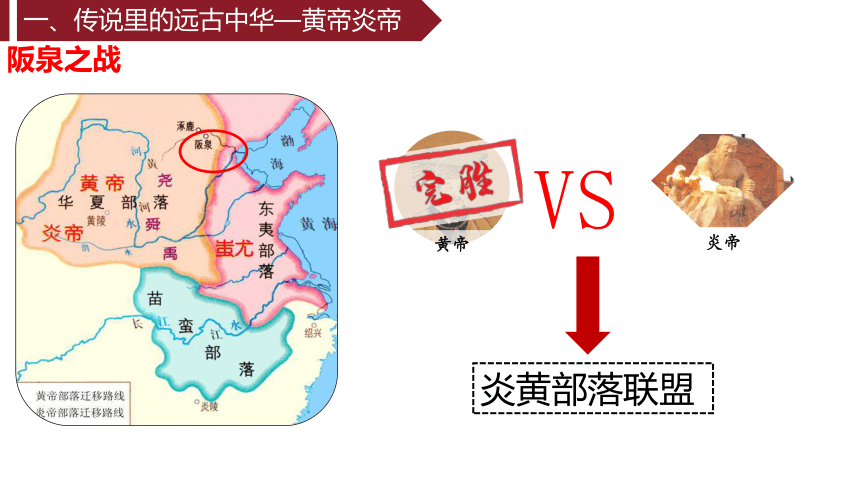

阪泉之战

VS

炎帝

黄帝

炎黄部落联盟

一、传说里的远古中华—黄帝炎帝

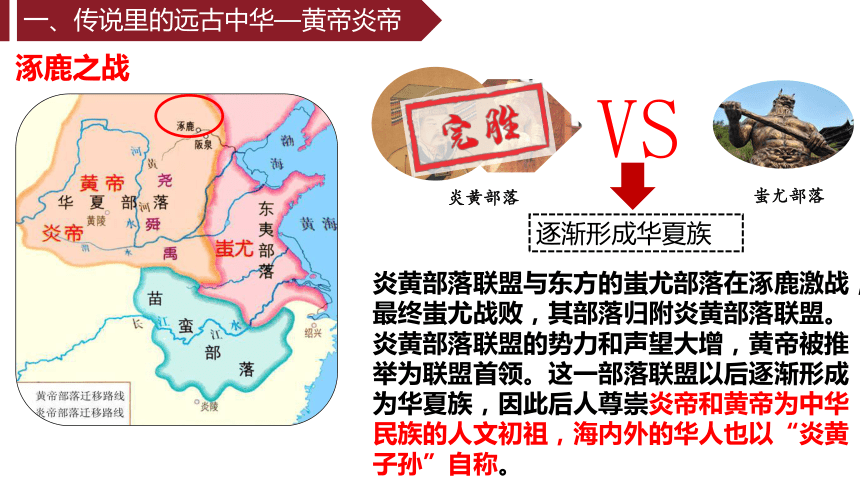

涿鹿之战

VS

炎黄部落

蚩尤部落

逐渐形成华夏族

炎黄部落联盟与东方的蚩尤部落在涿鹿激战,最终蚩尤战败,其部落归附炎黄部落联盟。炎黄部落联盟的势力和声望大增,黄帝被推举为联盟首领。这一部落联盟以后逐渐形成为华夏族,因此后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文初祖,海内外的华人也以“炎黄子孙”自称。

一、传说里的远古中华—黄帝炎帝

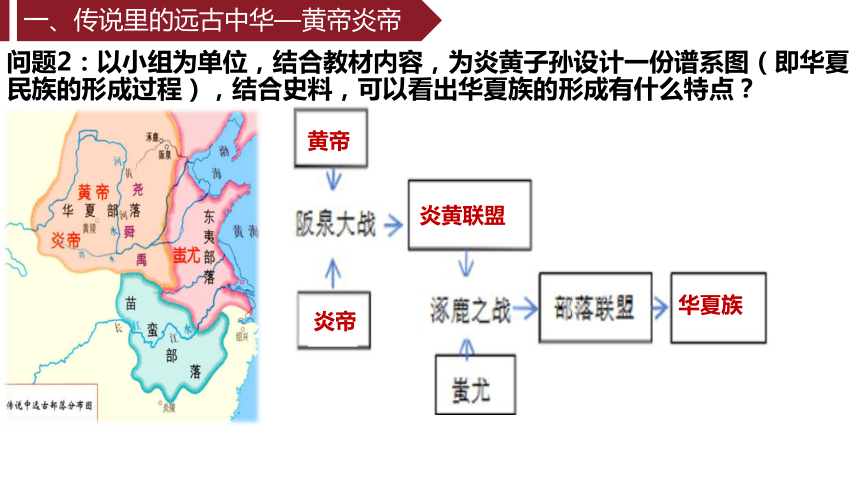

问题2:以小组为单位,结合教材内容,为炎黄子孙设计一份谱系图(即华夏民族的形成过程),结合史料,可以看出华夏族的形成有什么特点?

黄帝

炎帝

炎黄联盟

华夏族

一、传说里的远古中华—黄帝炎帝

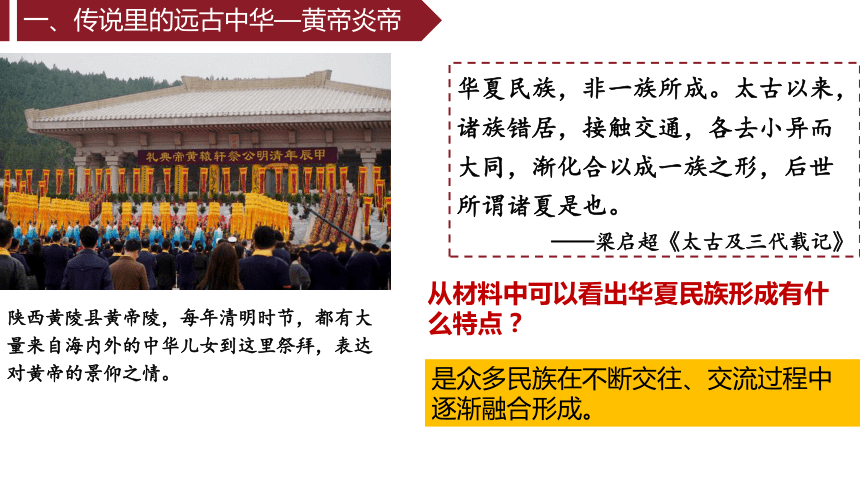

华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。

——梁启超《太古及三代载记》

从材料中可以看出华夏民族形成有什么特点?

是众多民族在不断交往、交流过程中逐渐融合形成。

陕西黄陵县黄帝陵,每年清明时节,都有大量来自海内外的中华儿女到这里祭拜,表达对黄帝的景仰之情。

一、传说里的远古中华—黄帝炎帝

一、传说里的远古中华---禅让制

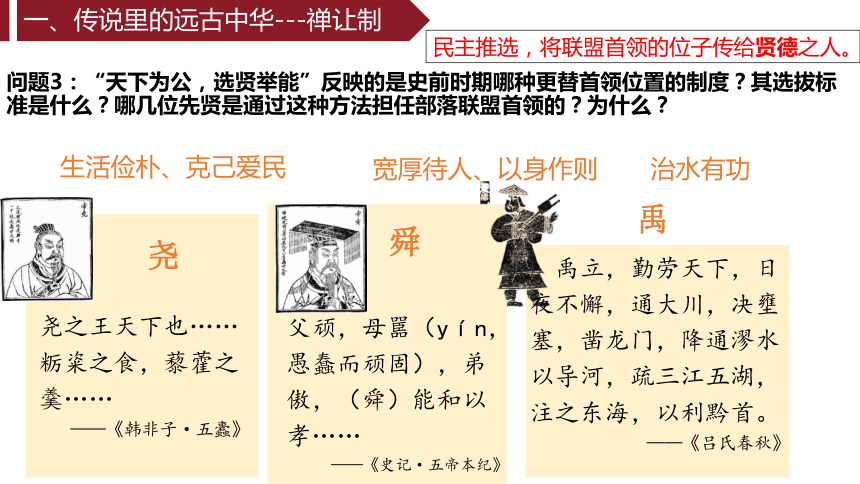

问题3:“天下为公,选贤举能”反映的是史前时期哪种更替首领位置的制度?其选拔标准是什么?哪几位先贤是通过这种方法担任部落联盟首领的?为什么?

民主推选,将联盟首领的位子传给贤德之人。

尧

尧之王天下也……粝粢之食,藜藿之羹……

——《韩非子·五蠹》

舜

父顽,母嚚(yín,愚蠢而顽固),弟傲,(舜)能和以孝……

——《史记·五帝本纪》

禹

禹立,勤劳天下,日夜不懈,通大川,决壅塞,凿龙门,降通漻水以导河,疏三江五湖,注之东海,以利黔首。

——《吕氏春秋》

生活俭朴、克己爱民

宽厚待人、以身作则

治水有功

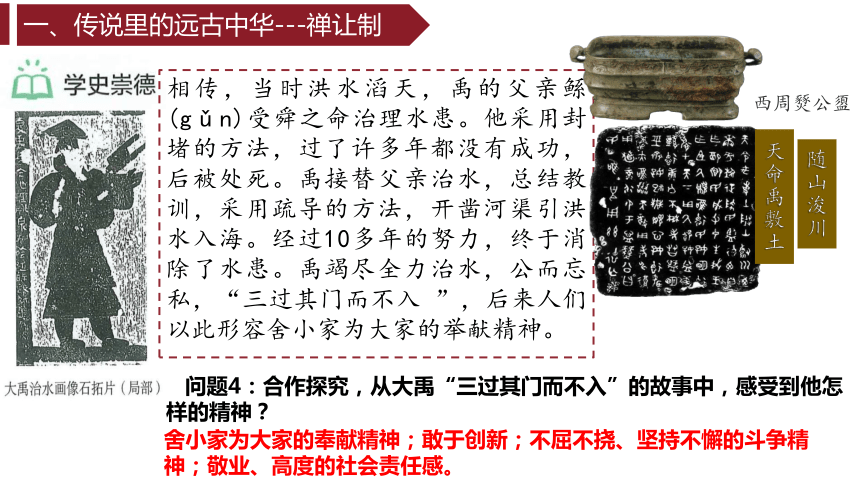

相传,当时洪水滔天,禹的父亲鲧(gǔn)受舜之命治理水患。他采用封堵的方法,过了许多年都没有成功,后被处死。禹接替父亲治水,总结教训,采用疏导的方法,开凿河渠引洪水入海。经过10多年的努力,终于消除了水患。禹竭尽全力治水,公而忘私,“三过其门而不入 ”,后来人们以此形容舍小家为大家的举献精神。

西周燹公盨

天命禹敷土

随山浚川

一、传说里的远古中华---禅让制

问题4:合作探究,从大禹“三过其门而不入”的故事中,感受到他怎样的精神?

舍小家为大家的奉献精神;敢于创新;不屈不挠、坚持不懈的斗争精神;敬业、高度的社会责任感。

五千年的文明沉淀;铸就了灿烂的华夏文明。被尊崇为中华民族“人文初祖”的是

A.炎帝和黄帝 B.尧 C.舜 D.禹

小试牛刀

中国人耳熟能详的盘古开天、女姻造人,黄帝创制等传说来自不同地区。在中国走向大一统的过程中,这些地域性传说揉合在一起,形成了传说系统。这表明,中华文明具有

A.创新性特质 B.区域性差异 C.连续性特点 D.一体性特征

A

D

(二)考古中的最初中国

自学成果展示二:自学教材,完成以下表格。

遗址 时期 地点 社会发展

良渚古城

陶寺都城

遗址 时期 地点 社会发展

良渚古城

问题5:观看视频,据表格内容及出土文物,思考良渚遗址中随葬品数量的差别反映了什么社会现象?良渚文化的玉器上普遍刻画一种神人兽面纹,反映了什么问题?良渚遗址的发现,向我们证实了什么结论?

二、考古中的最初中国---良渚古城

距今约5300—4300年

浙江余姚

1、良渚社会较高的经济发展水平和统治者较强的调动、组织能力。

2、当时的社会阶级分化已经相当明显

3、良渚人很可能已经形成统一的崇拜对象或信仰体系

良渚古城视频

规模宏伟

水利系统复杂

大量碳化稻谷

1.良渚社会较高的经济发展水平和统治者较强的调动、组织能力

二、考古中的最初中国---良渚古城

随葬着数十件至数百件精美的玉器包括祭祀用的玉琮、玉璧和象征军事指挥权的玉钺。这和随葬品稀少的普通墓葬对比鲜明。

2.社会阶级分化已经相当明显

二、考古中的最初中国---良渚古城

3.良渚人很可能已经形成统一的崇拜对象或信仰体系。

良渚文化的很多玉器上刻画有一种神人兽面纹,其主体由天空中飞翔的神兽和骑在神兽身上的羽冠神人形象组成,在神人、神兽的周边还有飞鸟。考古发现表明各地良渚文化玉器上刻画的神人兽面纹的各类元素相当统一。因此,神人兽面纹也被称为良渚文化的“神徽”。

二、考古中的最初中国---良渚古城

良渚古城及外围水利系统结构示意图

良渚文化的碳化稻米

良渚古城的考古发现证实,距今约5000年,

长江下游地区已经出现早期国家。

二、考古中的最初中国---良渚古城

考古工作者在良渚遗址发现古城和外围水利系统,据估算,其工程总量超过1000万立方米。这可用于印证良渚古城

A.初步产生物品交换 B.已经出现早期国家

C.广泛使用青铜工具 D.开始推广牛耕技术

良渚古城距今5300—4300年。在良渚莫角山西坡出土了1.3万公斤碳化稻谷,经换算,这些稻谷约可以供今天的一个成年男性吃71年。这些稻谷可能属于

A.权贵 B.奴隶 C.平民 D.地主

良渚遗址考古发现,城内外祭坛上权贵们的墓地里,随葬着数十件至数百件数量不等制作

精美的玉器,这和其他随葬品较少的普通墓葬对比鲜明。这说明当时

A. 原始农业已经兴起 B. 社会阶级分化明显 C. 原始城市开始兴建 D. 创造了辉煌的文化

小试牛刀

B

A

B

遗址 时期 地点 社会发展

陶寺古城

问题6:观看视频,据表格内容及出土文物,思考陶寺古城遗址中大型墓葬与小型墓葬的差别反映了什么?陶寺墓葬中蟠龙纹陶盘的出土说明了什么社会现象?陶寺遗址的发现,向我们证实了什么结论?

二、考古中的最初中国---陶寺古城

距今约4300—4000年

山西襄汾

1.当时阶级分化严重。

2.随葬品来源十分广泛,反映出各地文化因素汇聚中原

3.有可能是进行天象观测、确定节气

陶寺古城视频

城内有两处墓地,大型墓葬分布集中,墓中随葬品多达一二百件,往往随葬陶鼓、石磬、玉钺、龙盘等,表明墓主人的尊贵身份。很多小型墓葬没有任何随葬品。

▲陶寺遗址墓地部分及2001号大墓出土时全景

1、不同群体之间的社会地位差异显著,阶级分化严重。

二、考古中的最初中国---陶寺古城

陶寺遗址出土的蟠龙纹陶盘

朱书符号陶壶

石磐

是文字吗?

铜环

兽面形玉饰

山西陶寺遗址出土的蟠龙纹陶盘,受良渚文化黑陶刻画蟠蛇纹和肖家屋脊文化玉龙的启发,创造了中原蟠龙形象,影响到后来的河南新砦文化、二里头文化、殷墟晚商文化等,直至发展到今天的中国龙造型。

陶寺古城的考古发现,表明当时黄河中游地区

已经出现早期国家。

2、各地文化因素汇聚中原。3、有可能是进行天象观测、确定节气

二、考古中的最初中国---陶寺古城

城市平面图

宫殿复原图

宫殿复原图

出土岁随葬品、文物

出土文物

城市平面图

良渚古城

陶寺古城

良渚古城遗址和陶寺古城遗址有哪些共同点?

形成了

早期城市

都出现早期国家

都出现私有制

阶级分化

大约在5000多年前,我国原始社会的农业、畜牧业有了较大发展,人口显著增长并开始向区域中心集中,早期城市逐步形成。高耸的城墙、宽阔的城壕、大型水利设施为城市生活提供了安全和便利。社会分化加剧,一部分人从生产劳动中脱离出来。专门从事管理,出现了掌握政治、经济、军事和祭祀权力的王。以王为首的统治阶级依靠社会规范和暴力对内进行管理和统治,对外发动战争,从而形成了早期国家。私有制、阶级、国家的产生是人类进人文明社会的重要标志。

问题7:根据上述课本内容以及良渚古城和陶寺都城的考古发现,谈谈为什么当时已进入文明社会?总结人类进入文明社会的标志是什么?两大考古发现证明了什么?

良渚古城、陶寺古城等考古发现,表明中华文明的起源形成和发展具有多元一体的特征。距今5000年左右,黄河、长江、西辽河流域都发展出了各具特色的史前文明,它们彼此之间不断地交流和融洽,共同构成了早期中华文明的主体。

牛河梁遗址的祭坛、积石冢

牛河梁遗址属于西辽河流域的红山文化,距今约5500—5000年。遗址中有祭坛、女神庙和埋葬着贵族的积石冢,反映了红山文化晚期的社会分化和祭祀礼仪。

玉猪龙

女神像

良渚遗址

陶寺遗址

焦家遗址

凌家滩遗址

二里头遗址

红山遗址

石家河遗址

三星堆遗址

石峁(mǎo)遗址

殷墟遗址

多元一体

中原核心

中华文明起源的特点:

知识拓展:中华文明探源工程

中华文明探源工程揭示了中华民族5000多年文明起源、形成与早期发展的历史。它以考古学、历史学为基础,广泛采用了地质学,地理学、物理学、化学、生物学等自然科学的方法进行综合研究,提出了判断进入文明社会的中国方案。这一工程将“中华文明五千年”从传说论证为可信的历史,概括出中华文明多元一体、兼收并蓄、绵延不断三大特点,为增强中华民族文化自信提供了丰富的精神动力。

(三)历史上的文明探源

合作探究:结合课堂所学,说说考古发现的遗址遗物和神话传说对认识中华文明起源与形成的意义?

考古发现的遗址遗物提供了大量古代社会的实物证据,通过对这些遗址遗物的研究,可以了解古代社会的面貌。远古传说反映了古代人类对于各种事件、现象的理解和想象,蕴含一定的历史信息。考古发现的遗址遗物和远古传说还可以相互印证,从而提供珍贵的历史资料和文化信息,有助于我们更好的了解和认识中华文明的悠久历史和灿烂文化。

考古发现,新石器时代后期出现的早期城市规模宏大,筑有多重城墙,这些城墙不仅是防御性设施,还具有神权或王权的象征意义。城内中心的高台往往是神庙和宫殿,代表着权势威望。早期城市的出现体现了

A.中华文明多元一体 B.社会阶级分化明显

C.建筑技术发展高超 D.早期国家初具雏形

如图文物出土于距今五六千年的红山文化遗址。对其研究,可以了解

A.中华文明起源 B.奴隶社会瓦解 C.封建国家形成 D.皇帝制度确立

红山文化玉龛

小试牛刀

D

A

如表是广东、浙江两地出土的新石器时代文物相关图片。据此推知,当时

A.青铜冶炼技术成熟 B.南北经济差距明显

C.农业生产工具先进 D.两地存在文化交流

小试牛刀

D

课堂小结

第3课 中华文明的起源

史

前

时

期

第三课

中华文明的起源

第一单元 原始社会与中华文明的起源

图中巨型雕像塑造的是传说中的炎、黄二帝形象,他们被称为中华民族的人文初祖。考古发现证实中华文明有着5000多年的历史。中华文明的起源、形成及其特点是怎样的?古老的传说中有炎帝、黄帝、尧、舜、禹的故事,这些传说又反映了什么样的历史?

关于中华文明起源的故事,你知道多少?

(一)传说里的远古中华

自学成果展示一:根据预习,小组合作交流,讲述黄帝、炎帝、大禹等古代传说中的重要人物及其故事。

黄 帝

姓姬,号轩辕氏。著名的部落首领,被后人尊为华夏族的祖先,是中华文明的创始者。

炎 帝

神农尝百草图

炎帝姓姜,号神农氏。传说炎帝“以姜水成”,葬于“长沙茶乡之尾”,他教民农耕,是农业生产的创始人。同时还是医药之神,“尝百草之滋味,一日而遇七十毒”。

一、传说里的远古中华—黄帝炎帝

五六千年前,中国进入部落联盟时期。相传,当时黄河流域活动着几个较大的部落,如炎帝、黄帝、蚩尤部落。

黄帝

炎帝

蚩尤

一、传说里的远古中华—黄帝炎帝

问题1:结合教材,说出对“华夏民族”的形成产生重要影响的战役?

战役

作战双方 黄帝与炎帝 炎黄部落联盟与蚩尤部落

结果

阪泉之战

炎帝失败,归顺黄帝,形成炎黄联盟

涿鹿之战

蚩尤失败,逐渐形成华夏族

一、传说里的远古中华—黄帝炎帝

阪泉之战

VS

炎帝

黄帝

炎黄部落联盟

一、传说里的远古中华—黄帝炎帝

涿鹿之战

VS

炎黄部落

蚩尤部落

逐渐形成华夏族

炎黄部落联盟与东方的蚩尤部落在涿鹿激战,最终蚩尤战败,其部落归附炎黄部落联盟。炎黄部落联盟的势力和声望大增,黄帝被推举为联盟首领。这一部落联盟以后逐渐形成为华夏族,因此后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文初祖,海内外的华人也以“炎黄子孙”自称。

一、传说里的远古中华—黄帝炎帝

问题2:以小组为单位,结合教材内容,为炎黄子孙设计一份谱系图(即华夏民族的形成过程),结合史料,可以看出华夏族的形成有什么特点?

黄帝

炎帝

炎黄联盟

华夏族

一、传说里的远古中华—黄帝炎帝

华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。

——梁启超《太古及三代载记》

从材料中可以看出华夏民族形成有什么特点?

是众多民族在不断交往、交流过程中逐渐融合形成。

陕西黄陵县黄帝陵,每年清明时节,都有大量来自海内外的中华儿女到这里祭拜,表达对黄帝的景仰之情。

一、传说里的远古中华—黄帝炎帝

一、传说里的远古中华---禅让制

问题3:“天下为公,选贤举能”反映的是史前时期哪种更替首领位置的制度?其选拔标准是什么?哪几位先贤是通过这种方法担任部落联盟首领的?为什么?

民主推选,将联盟首领的位子传给贤德之人。

尧

尧之王天下也……粝粢之食,藜藿之羹……

——《韩非子·五蠹》

舜

父顽,母嚚(yín,愚蠢而顽固),弟傲,(舜)能和以孝……

——《史记·五帝本纪》

禹

禹立,勤劳天下,日夜不懈,通大川,决壅塞,凿龙门,降通漻水以导河,疏三江五湖,注之东海,以利黔首。

——《吕氏春秋》

生活俭朴、克己爱民

宽厚待人、以身作则

治水有功

相传,当时洪水滔天,禹的父亲鲧(gǔn)受舜之命治理水患。他采用封堵的方法,过了许多年都没有成功,后被处死。禹接替父亲治水,总结教训,采用疏导的方法,开凿河渠引洪水入海。经过10多年的努力,终于消除了水患。禹竭尽全力治水,公而忘私,“三过其门而不入 ”,后来人们以此形容舍小家为大家的举献精神。

西周燹公盨

天命禹敷土

随山浚川

一、传说里的远古中华---禅让制

问题4:合作探究,从大禹“三过其门而不入”的故事中,感受到他怎样的精神?

舍小家为大家的奉献精神;敢于创新;不屈不挠、坚持不懈的斗争精神;敬业、高度的社会责任感。

五千年的文明沉淀;铸就了灿烂的华夏文明。被尊崇为中华民族“人文初祖”的是

A.炎帝和黄帝 B.尧 C.舜 D.禹

小试牛刀

中国人耳熟能详的盘古开天、女姻造人,黄帝创制等传说来自不同地区。在中国走向大一统的过程中,这些地域性传说揉合在一起,形成了传说系统。这表明,中华文明具有

A.创新性特质 B.区域性差异 C.连续性特点 D.一体性特征

A

D

(二)考古中的最初中国

自学成果展示二:自学教材,完成以下表格。

遗址 时期 地点 社会发展

良渚古城

陶寺都城

遗址 时期 地点 社会发展

良渚古城

问题5:观看视频,据表格内容及出土文物,思考良渚遗址中随葬品数量的差别反映了什么社会现象?良渚文化的玉器上普遍刻画一种神人兽面纹,反映了什么问题?良渚遗址的发现,向我们证实了什么结论?

二、考古中的最初中国---良渚古城

距今约5300—4300年

浙江余姚

1、良渚社会较高的经济发展水平和统治者较强的调动、组织能力。

2、当时的社会阶级分化已经相当明显

3、良渚人很可能已经形成统一的崇拜对象或信仰体系

良渚古城视频

规模宏伟

水利系统复杂

大量碳化稻谷

1.良渚社会较高的经济发展水平和统治者较强的调动、组织能力

二、考古中的最初中国---良渚古城

随葬着数十件至数百件精美的玉器包括祭祀用的玉琮、玉璧和象征军事指挥权的玉钺。这和随葬品稀少的普通墓葬对比鲜明。

2.社会阶级分化已经相当明显

二、考古中的最初中国---良渚古城

3.良渚人很可能已经形成统一的崇拜对象或信仰体系。

良渚文化的很多玉器上刻画有一种神人兽面纹,其主体由天空中飞翔的神兽和骑在神兽身上的羽冠神人形象组成,在神人、神兽的周边还有飞鸟。考古发现表明各地良渚文化玉器上刻画的神人兽面纹的各类元素相当统一。因此,神人兽面纹也被称为良渚文化的“神徽”。

二、考古中的最初中国---良渚古城

良渚古城及外围水利系统结构示意图

良渚文化的碳化稻米

良渚古城的考古发现证实,距今约5000年,

长江下游地区已经出现早期国家。

二、考古中的最初中国---良渚古城

考古工作者在良渚遗址发现古城和外围水利系统,据估算,其工程总量超过1000万立方米。这可用于印证良渚古城

A.初步产生物品交换 B.已经出现早期国家

C.广泛使用青铜工具 D.开始推广牛耕技术

良渚古城距今5300—4300年。在良渚莫角山西坡出土了1.3万公斤碳化稻谷,经换算,这些稻谷约可以供今天的一个成年男性吃71年。这些稻谷可能属于

A.权贵 B.奴隶 C.平民 D.地主

良渚遗址考古发现,城内外祭坛上权贵们的墓地里,随葬着数十件至数百件数量不等制作

精美的玉器,这和其他随葬品较少的普通墓葬对比鲜明。这说明当时

A. 原始农业已经兴起 B. 社会阶级分化明显 C. 原始城市开始兴建 D. 创造了辉煌的文化

小试牛刀

B

A

B

遗址 时期 地点 社会发展

陶寺古城

问题6:观看视频,据表格内容及出土文物,思考陶寺古城遗址中大型墓葬与小型墓葬的差别反映了什么?陶寺墓葬中蟠龙纹陶盘的出土说明了什么社会现象?陶寺遗址的发现,向我们证实了什么结论?

二、考古中的最初中国---陶寺古城

距今约4300—4000年

山西襄汾

1.当时阶级分化严重。

2.随葬品来源十分广泛,反映出各地文化因素汇聚中原

3.有可能是进行天象观测、确定节气

陶寺古城视频

城内有两处墓地,大型墓葬分布集中,墓中随葬品多达一二百件,往往随葬陶鼓、石磬、玉钺、龙盘等,表明墓主人的尊贵身份。很多小型墓葬没有任何随葬品。

▲陶寺遗址墓地部分及2001号大墓出土时全景

1、不同群体之间的社会地位差异显著,阶级分化严重。

二、考古中的最初中国---陶寺古城

陶寺遗址出土的蟠龙纹陶盘

朱书符号陶壶

石磐

是文字吗?

铜环

兽面形玉饰

山西陶寺遗址出土的蟠龙纹陶盘,受良渚文化黑陶刻画蟠蛇纹和肖家屋脊文化玉龙的启发,创造了中原蟠龙形象,影响到后来的河南新砦文化、二里头文化、殷墟晚商文化等,直至发展到今天的中国龙造型。

陶寺古城的考古发现,表明当时黄河中游地区

已经出现早期国家。

2、各地文化因素汇聚中原。3、有可能是进行天象观测、确定节气

二、考古中的最初中国---陶寺古城

城市平面图

宫殿复原图

宫殿复原图

出土岁随葬品、文物

出土文物

城市平面图

良渚古城

陶寺古城

良渚古城遗址和陶寺古城遗址有哪些共同点?

形成了

早期城市

都出现早期国家

都出现私有制

阶级分化

大约在5000多年前,我国原始社会的农业、畜牧业有了较大发展,人口显著增长并开始向区域中心集中,早期城市逐步形成。高耸的城墙、宽阔的城壕、大型水利设施为城市生活提供了安全和便利。社会分化加剧,一部分人从生产劳动中脱离出来。专门从事管理,出现了掌握政治、经济、军事和祭祀权力的王。以王为首的统治阶级依靠社会规范和暴力对内进行管理和统治,对外发动战争,从而形成了早期国家。私有制、阶级、国家的产生是人类进人文明社会的重要标志。

问题7:根据上述课本内容以及良渚古城和陶寺都城的考古发现,谈谈为什么当时已进入文明社会?总结人类进入文明社会的标志是什么?两大考古发现证明了什么?

良渚古城、陶寺古城等考古发现,表明中华文明的起源形成和发展具有多元一体的特征。距今5000年左右,黄河、长江、西辽河流域都发展出了各具特色的史前文明,它们彼此之间不断地交流和融洽,共同构成了早期中华文明的主体。

牛河梁遗址的祭坛、积石冢

牛河梁遗址属于西辽河流域的红山文化,距今约5500—5000年。遗址中有祭坛、女神庙和埋葬着贵族的积石冢,反映了红山文化晚期的社会分化和祭祀礼仪。

玉猪龙

女神像

良渚遗址

陶寺遗址

焦家遗址

凌家滩遗址

二里头遗址

红山遗址

石家河遗址

三星堆遗址

石峁(mǎo)遗址

殷墟遗址

多元一体

中原核心

中华文明起源的特点:

知识拓展:中华文明探源工程

中华文明探源工程揭示了中华民族5000多年文明起源、形成与早期发展的历史。它以考古学、历史学为基础,广泛采用了地质学,地理学、物理学、化学、生物学等自然科学的方法进行综合研究,提出了判断进入文明社会的中国方案。这一工程将“中华文明五千年”从传说论证为可信的历史,概括出中华文明多元一体、兼收并蓄、绵延不断三大特点,为增强中华民族文化自信提供了丰富的精神动力。

(三)历史上的文明探源

合作探究:结合课堂所学,说说考古发现的遗址遗物和神话传说对认识中华文明起源与形成的意义?

考古发现的遗址遗物提供了大量古代社会的实物证据,通过对这些遗址遗物的研究,可以了解古代社会的面貌。远古传说反映了古代人类对于各种事件、现象的理解和想象,蕴含一定的历史信息。考古发现的遗址遗物和远古传说还可以相互印证,从而提供珍贵的历史资料和文化信息,有助于我们更好的了解和认识中华文明的悠久历史和灿烂文化。

考古发现,新石器时代后期出现的早期城市规模宏大,筑有多重城墙,这些城墙不仅是防御性设施,还具有神权或王权的象征意义。城内中心的高台往往是神庙和宫殿,代表着权势威望。早期城市的出现体现了

A.中华文明多元一体 B.社会阶级分化明显

C.建筑技术发展高超 D.早期国家初具雏形

如图文物出土于距今五六千年的红山文化遗址。对其研究,可以了解

A.中华文明起源 B.奴隶社会瓦解 C.封建国家形成 D.皇帝制度确立

红山文化玉龛

小试牛刀

D

A

如表是广东、浙江两地出土的新石器时代文物相关图片。据此推知,当时

A.青铜冶炼技术成熟 B.南北经济差距明显

C.农业生产工具先进 D.两地存在文化交流

小试牛刀

D

课堂小结

第3课 中华文明的起源

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史