晚清内忧外患与救亡图存 突破练 2025年高考历史一轮复习备考

文档属性

| 名称 | 晚清内忧外患与救亡图存 突破练 2025年高考历史一轮复习备考 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 553.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-08 16:20:59 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

晚清内忧外患与救亡图存 突破练

2025年高考历史一轮复习备考

一、单选题

1.1842年,清廷拟照英军兵船式样造新船,“并以船炮图说,饬江苏、福建、浙江三省督抚详勘”。浙江巡抚认为现有旧船“虽不能争胜于外洋,尚可牵制于内港”,“与其务高大之名”,不若造“适用之船”,其他督抚亦有相似意见。道光皇帝遂决定“暂缓办理”。这反映出( )

A.因循守旧思想阻碍革新 B.中央与地方矛盾尖锐

C.中体西用思想影响广泛 D.清政府行政效率低下

2.中英《北京条约》的签订打破了清政府不与外国在京谈判和订约的惯例,且条约规定:"(清朝皇帝)允于即日降谕京外各省督抚大吏,将此原约及续约各条发抄给阅,并令刊刻,悬布通衢,咸使知悉。”而对布告条约谕令,部分地方官员持消极抵触心态。由此可知,当时( )

A.地方对中央离心力增强 B.统治集团试图挽救国家颓势

C.英国在华势力范围扩大 D.清廷对外关系在阵痛中转变

3.关于鸦片战争,有人认为,“自由贸易者背后的经济能力极其强大,无法遏制或阻挡”“如果在鸦片之外还有其他好的选择,比如说糖蜜或者大米,这场冲突就可能被称为糖蜜战争或者大米战争”。对于上述观点,认识正确的是( )

①滥用了自由贸易原则 ②混淆了毒品与一般商品的区别

③没有揭示英国发动战争的侵略本质 ④意在说明英国发动战争是偶然事件

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

4.1850年,上海出现第一家专营进口棉布的商店,到1858年这类洋布店已有十五六家,以门市零售为主。1860年以后,内地商人纷纷到上海采购,上海洋布店转向以批发为主,实力大增。上海洋布店的发展反映出( )

A.政府鼓励兴办实业 B.外来经济因素逐渐渗入

C.内地棉纺织业发达 D.民族资本主义快速发展

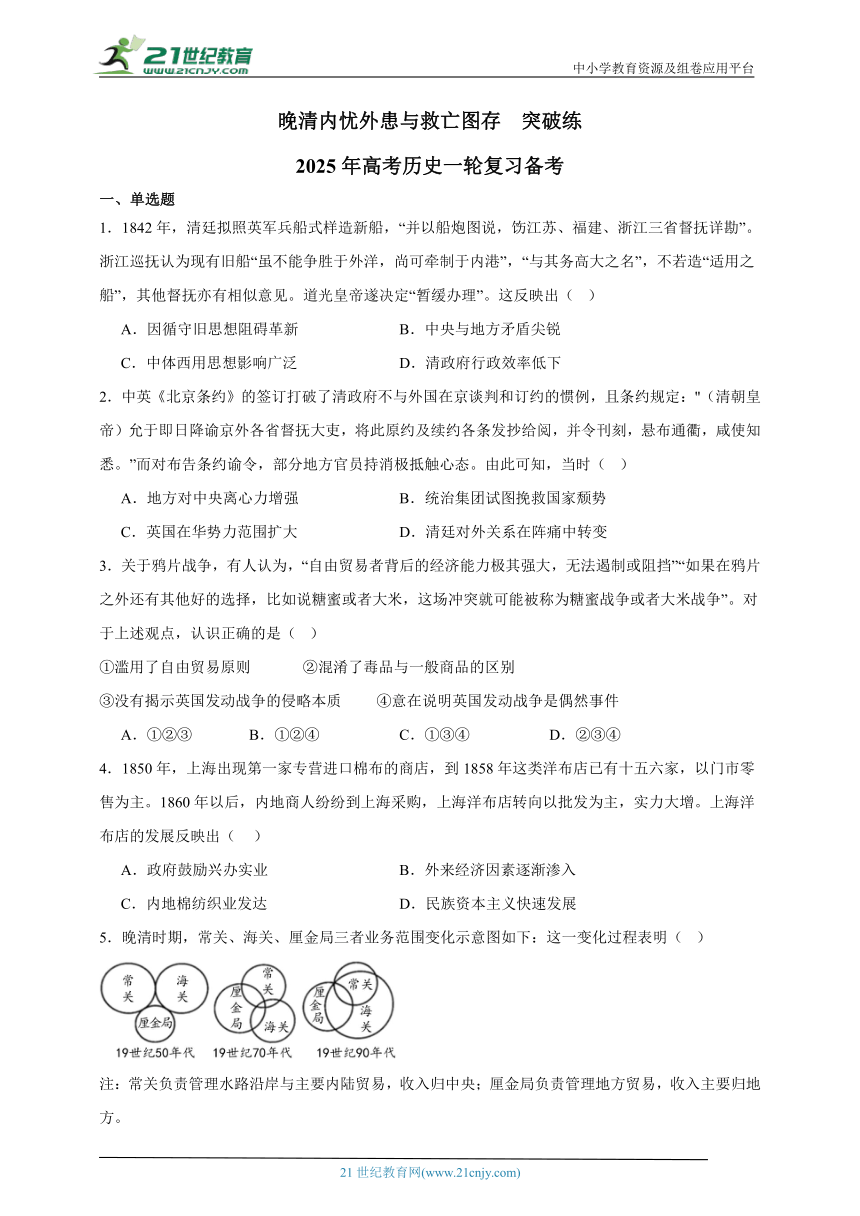

5.晚清时期,常关、海关、厘金局三者业务范围变化示意图如下:这一变化过程表明( )

注:常关负责管理水路沿岸与主要内陆贸易,收入归中央;厘金局负责管理地方贸易,收入主要归地方。

A.清政府财政自主权逐步削弱 B.列强资本输出缓慢增加

C.税收机构重叠影响行政效率 D.地方财政收入日益减少

6.1896年,盛宣怀上奏:“银行昉(开始)于泰西……各国通商以来,华人不知务此,英、法、德、俄、日本之银行乃推行来华,攘我大利。近年中外士大夫灼见本末,亦多建开设银行之议”“合天下之商力,以办天下之银行,但使华行多获一分之利,即从洋行收回一分之权”。据此可知,盛宣怀建议开设银行的主要目的是( )

A.实现对外贸易垄断 B.与外商争夺利权

C.抵制洋货、提倡国货 D.刺激民族资本主义的产生

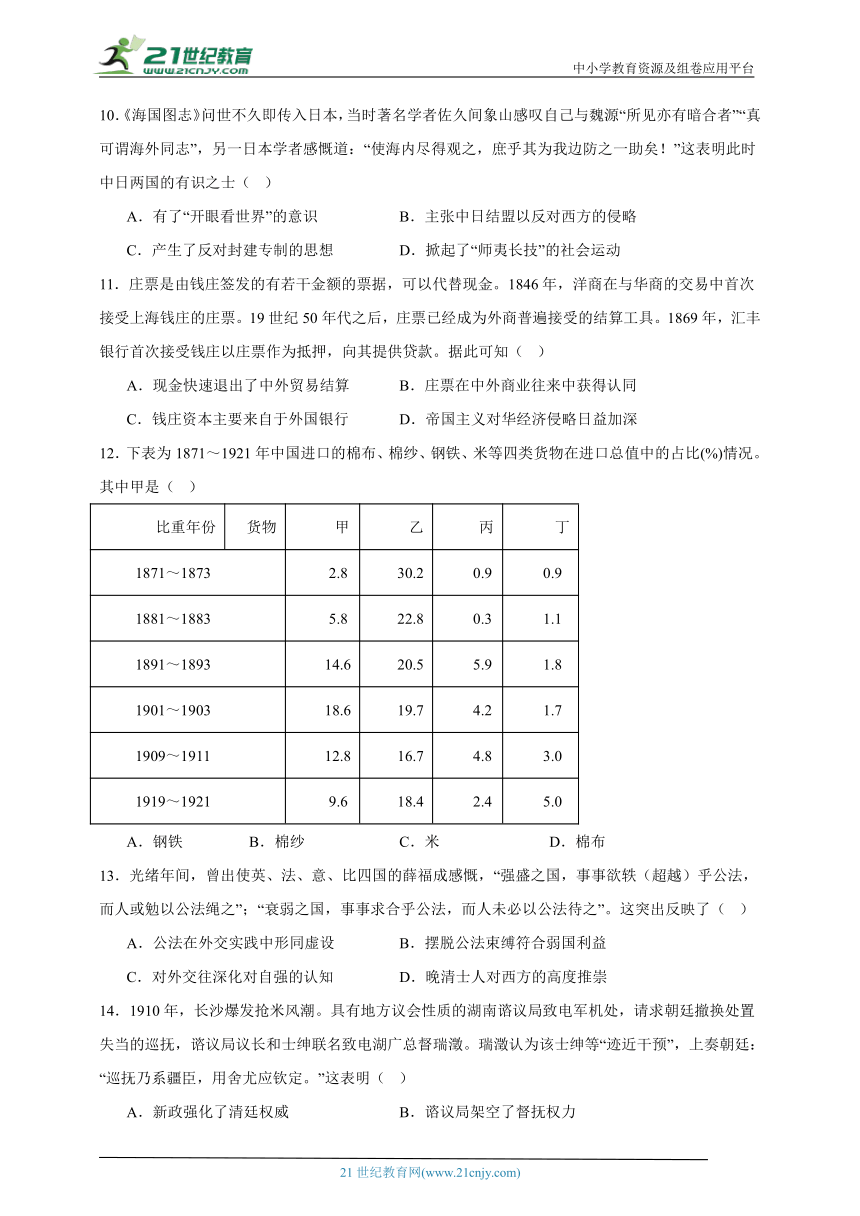

7.如图是刊登在1909年《图画日报》上的系列寓意画。

该系列寓意画反映了( )

A.国人振兴经济救国强国的愿望 B.一战期间民族经济发展较快

C.帝国主义的经济侵略日益加深 D.清政府解决财政危机的信心

8.俄国财政大臣维特曾记述:“这次占领北京的主要特点,是军队大肆进行抢劫,皇宫也遭到了抢劫……我们听到一些传闻,说俄国军官在这方面一点也不落后于他国军官。”该记述发生于( )

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争 C.八国联军侵华战争 D.甲午中日战争

9.1846年,上海的进口货值较前一年下降13%,1847年又减少5.4%,1848年更大幅度地下降20.1%。此后虽有回升,但极不稳定,一直到1854年还没有恢复到1845年的水平。这可用于说明,进口货值的下降( )

A.阻止了自然经济的解体 B.导致西方商品倾销重心转移

C.促使传统手工业的恢复 D.成为列强进一步侵华的借口

10.《海国图志》问世不久即传入日本,当时著名学者佐久间象山感叹自己与魏源“所见亦有暗合者”“真可谓海外同志”,另一日本学者感慨道:“使海内尽得观之,庶乎其为我边防之一助矣!”这表明此时中日两国的有识之士( )

A.有了“开眼看世界”的意识 B.主张中日结盟以反对西方的侵略

C.产生了反对封建专制的思想 D.掀起了“师夷长技”的社会运动

11.庄票是由钱庄签发的有若干金额的票据,可以代替现金。1846年,洋商在与华商的交易中首次接受上海钱庄的庄票。19世纪50年代之后,庄票已经成为外商普遍接受的结算工具。1869年,汇丰银行首次接受钱庄以庄票作为抵押,向其提供贷款。据此可知( )

A.现金快速退出了中外贸易结算 B.庄票在中外商业往来中获得认同

C.钱庄资本主要来自于外国银行 D.帝国主义对华经济侵略日益加深

12.下表为1871~1921年中国进口的棉布、棉纱、钢铁、米等四类货物在进口总值中的占比(%)情况。其中甲是( )

比重年份 货物 甲 乙 丙 丁

1871~1873 2.8 30.2 0.9 0.9

1881~1883 5.8 22.8 0.3 1.1

1891~1893 14.6 20.5 5.9 1.8

1901~1903 18.6 19.7 4.2 1.7

1909~1911 12.8 16.7 4.8 3.0

1919~1921 9.6 18.4 2.4 5.0

A.钢铁 B.棉纱 C.米 D.棉布

13.光绪年间,曾出使英、法、意、比四国的薛福成感慨,“强盛之国,事事欲轶(超越)乎公法,而人或勉以公法绳之”;“衰弱之国,事事求合乎公法,而人未必以公法待之”。这突出反映了( )

A.公法在外交实践中形同虚设 B.摆脱公法束缚符合弱国利益

C.对外交往深化对自强的认知 D.晚清士人对西方的高度推崇

14.1910年,长沙爆发抢米风潮。具有地方议会性质的湖南谘议局致电军机处,请求朝廷撤换处置失当的巡抚,谘议局议长和士绅联名致电湖广总督瑞澂。瑞澂认为该士绅等“迹近干预”,上奏朝廷:“巡抚乃系疆臣,用舍尤应钦定。”这表明( )

A.新政强化了清廷权威 B.谘议局架空了督抚权力

C.地方势力控制了官场 D.士绅阶层民主意识增强

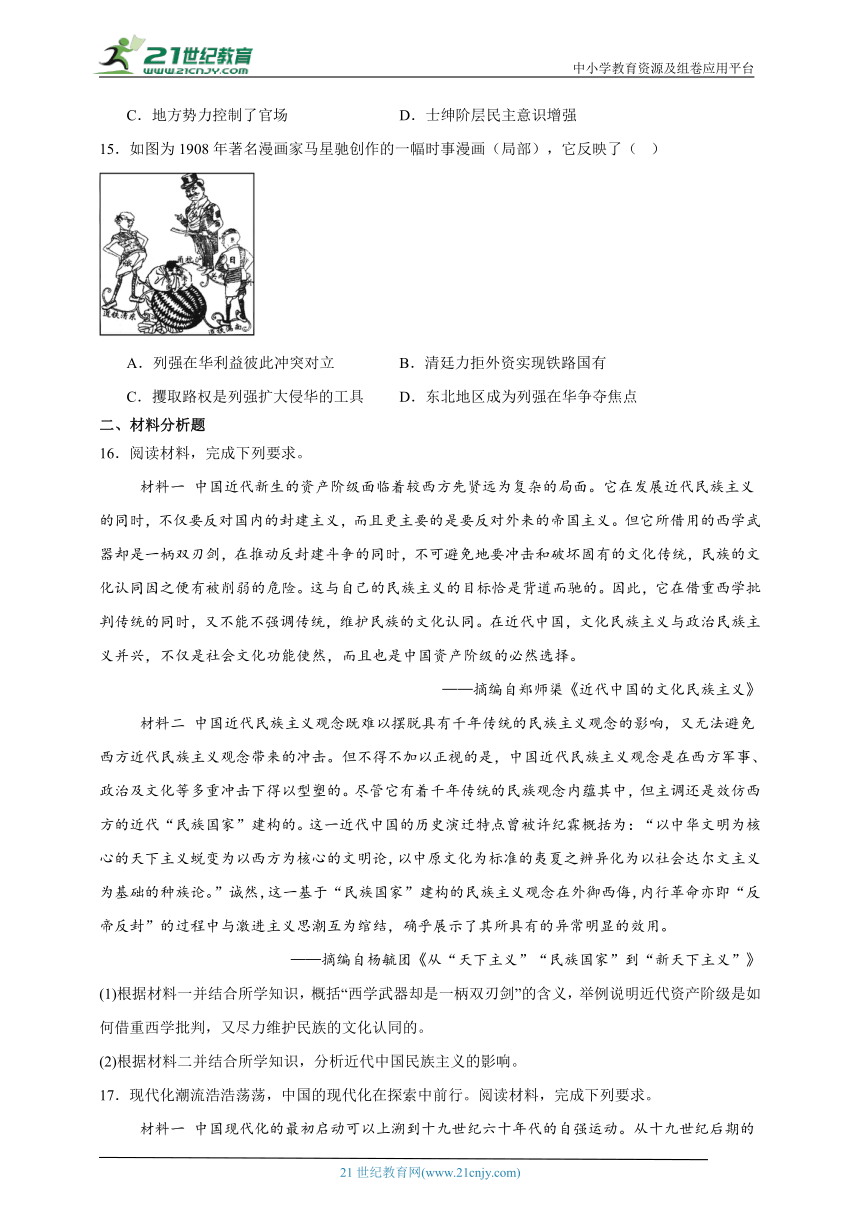

15.如图为1908年著名漫画家马星驰创作的一幅时事漫画(局部),它反映了( )

A.列强在华利益彼此冲突对立 B.清廷力拒外资实现铁路国有

C.攫取路权是列强扩大侵华的工具 D.东北地区成为列强在华争夺焦点

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国近代新生的资产阶级面临着较西方先贤远为复杂的局面。它在发展近代民族主义的同时,不仅要反对国内的封建主义,而且更主要的是要反对外来的帝国主义。但它所借用的西学武器却是一柄双刃剑,在推动反封建斗争的同时,不可避免地要冲击和破坏固有的文化传统,民族的文化认同因之便有被削弱的危险。这与自己的民族主义的目标恰是背道而驰的。因此,它在借重西学批判传统的同时,又不能不强调传统,维护民族的文化认同。在近代中国,文化民族主义与政治民族主义并兴,不仅是社会文化功能使然,而且也是中国资产阶级的必然选择。

——摘编自郑师渠《近代中国的文化民族主义》

材料二 中国近代民族主义观念既难以摆脱具有千年传统的民族主义观念的影响,又无法避免西方近代民族主义观念带来的冲击。但不得不加以正视的是,中国近代民族主义观念是在西方军事、政治及文化等多重冲击下得以型塑的。尽管它有着千年传统的民族观念内蕴其中,但主调还是效仿西方的近代“民族国家”建构的。这一近代中国的历史演迁特点曾被许纪霖概括为:“以中华文明为核心的天下主义蜕变为以西方为核心的文明论,以中原文化为标准的夷夏之辨异化为以社会达尔文主义为基础的种族论。”诚然,这一基于“民族国家”建构的民族主义观念在外御西侮,内行革命亦即“反帝反封”的过程中与激进主义思潮互为绾结,确乎展示了其所具有的异常明显的效用。

——摘编自杨毓团《从“天下主义”“民族国家”到“新天下主义”》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“西学武器却是一柄双刃剑”的含义,举例说明近代资产阶级是如何借重西学批判,又尽力维护民族的文化认同的。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代中国民族主义的影响。

17.现代化潮流浩浩荡荡,中国的现代化在探索中前行。阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国现代化的最初启动可以上溯到十九世纪六十年代的自强运动。从十九世纪后期的世界发展来看,以内燃机和电动机带来的“电工技术革命”正以新的力量推动现代化的第二次浪潮。从国内形势来看,这时正处于一次全国性农民运动的平息与社会恢复时期,对外贸易大都是顺差,对外关系也有新近的调整(只有中法关系趋于恶化)。这正是幸存的清王朝得以推动改革的有利时机。在陈腐土壤上,嫁接若干近代工业的植株,其前景虽然未必美妙,但启动了中国早期由政府主导的自上而下的工业化进程。

——整理自罗荣渠《现代化新论>等

材料二 在十九世纪下半叶至二十世纪初的第二次现代化大浪潮之后,世界经济出现了三十年的停滞与徘徊。……二十世纪初,西欧北美资本主义的大发展孕育了空前的内部危机:首先是各发达资本主义工业国集团之间争夺市场的斗争白热化,加之军国主义兴起与经济军事化,引起了两次世界大战;其次是首次席卷全球的生产过剩经济危机;随之而来的是法西斯主义作为自由资本主义的反动而猖獗一时。这些新因素导致现代生产力的阻滞,延缓了现代化推进的势头,在此期间,世界分裂为资本主义与社会主又两种不用的现代经体系,对后来的国家的现代化道路选择与新探索发生了了重大影响。

——摘编自罗荣渠《现代化新论》

材料三 瑞雪兆丰年,飞雪迎春到。1978年12月18日,在北京罕见的大雪天里,具有划时代意义的党的十一届三中全会隆重召开,给严冬带来了春天的讯息,奏响了改革开放和社会主义现代化建设的春之序曲。会议决定停止使用“以阶级斗争为纲”的口号,把全党的工作着重点和全国人民的注意,力转移到社会主义现代化建设上来。自此以后,中国人民在富起来、强起来的征程上不断向前迈进。改革开放只有进行时,没有完成时。2013年11月,中共十八届三中全会审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,提出完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的全面深化改革总目标。2021年,我国已经全面建成小康社会,正在向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。

——摘编自《改革开放史)等

(1)根据材料一,概括十九世纪后期中国自强运动”面临的“有利时机”。结合所学,指出在这场运动中最初创办的工业企业所体现的现代化因子。

(2)根据材料二,概括第二次现代化大浪潮之后,导致资本主义世界经济出现“三十年的停滞与徘徊”的“新因素”。根据材料三,简述中共十一届三中全会的“划时代意义”。

(3)根据材料一二三,概括中国现代化建设积累的宝费经验。

参考答案:

1.A

清廷拟照英军兵船式样造新船,但是浙江巡抚认为现有日船“虽不能争胜于外洋,尚可牵制于内港”,“与其务高大之名”,不若造“适用之船”,其他督抚亦有相似意见,道光皇帝遂决定“暂缓办理”,这反映出因循守思想阻碍革新,A项正确;材料末体现中央与地方矛盾尖税,排除B项;材料反映了因循守旧思想阻碍革新,未体现中体西用思想影响广泛,排除C项;材料反与行政效率无关,排除D项。

2.D

据材料“中英《北京条约》的签订打破了清政府不与外国在京谈判和订约的惯例”“对布告条约谕令,部分地方官员持消极抵触心态”并结合所学可得出,无论是清朝政府、皇帝还是部分地方官员,在对外关系中经历着来自西方列强的沉重打击,但是在西方文明的影响下,晚清的对外关系又逐渐向近代外交转变,D项正确;材料涉及的是对外关系,并非中央和地方的关系,排除A项;统治集团试图挽救国家颓势在材料中体现不明显,排除B项;材料没有提到英国,更没有提到英国在华势力范围扩大,且《北京条约》也不只涉及到英国,排除C项。

3.A

该学者将鸦片战争完全归因于于自由贸易,是不科学的,滥用了自由贸易原则,①正确;根据材料可知,该学者将鸦片贸易和一般商品等同,混淆了毒品与一般商品的区别,②正确;结合所学可知,鸦片战争的本质是英国为了打开中国的市场而对中国进行的侵略,而该学者没有看到英国侵略中国的本质,完全归因于自由贸易,③正确;根据材料可知,该学者认为自由贸易背后的经济能力极其强大,就算不是鸦片,英国还会以别的理由打开中国的市场,因此该学者认为英国发动战争是必然的而非偶然时间,排除④。综上,A项正确,排除BCD项。

4.B

上海洋布店由1850年的1家发展到1858年的十几家,且由门市零售为主转变为批发为主,这体现了外来经济对中国的影响逐渐增强,即外来经济因素逐渐深入,B项正确;材料未涉及政府的态度,排除A项;材料涉及的是上海棉布商店的情况,并未涉及内地棉纺织业的情况,排除C项;民族资本主义经济产生于19世纪六七十年代,排除D项。

5.A

19世纪50年代以来,常关、海关、厘金局三者的业务范围出现了重叠,特别是在19世纪90年代,被列强控制的海关管理权也管理了一部分厘金局和常关的税收权力,这表明清政府财政自主权逐步削弱,A项正确;据所学,《马关条约》签订以后,列强从商品输出转为资本输出,并未放缓,排除B项;19世纪70年代以来的税收机构重叠,体现的是地方和海关的税收机构侵占了清政府的税收权,与效率无关,排除C项;图片反映的是税收机构的业务范围变化,不能看出税收的实际数目,无法得出地方财政收入日益减少的结论,排除D项。

6.B

盛宣怀打算创办银行,抵制洋行的经济侵略,与外商争夺利权,B项正确;材料未涉及垄断对外贸易,排除A项;材料未涉及抵制洋货,排除C项;民族工业在洋务运动后期就产生了,排除D项。故选B项。

7.A

漫画反映了从前之农工商界犹如沉睡的猛兽,没有觉醒,受人耻笑,现在的农工商界像猛兽一样刚刚觉醒,待到将来的农工商界会像猛兽一样,发出震耳欲聋的怒吼,抖擞精神,展翅高飞,屹立于世,表现出固有的强大能力,漫画以沉睡的猛兽为例,表达了对中国经济振兴、民族觉醒的强烈救国强国愿望,具有爱国主义情怀,A项正确;当时一战尚未爆发,排除B项;漫画的主体是中国农工商界,并非强调帝国主义侵略,排除C项;刊登在《图画日报》上的漫画,表达了部分国人的愿望,并不能代表清政府的意图,排除D项。故选A项。

8.C

1900年,八国联军侵华期间,攻陷北京,八国是指英、法、德、美、日、俄、意、奥(指奥匈帝国)等国,C项正确;鸦片战争中,与中国作战的是英国,排除A项;第二次鸦片战争期间,英法联军攻入北京,没有俄国,排除B项;甲午中日战争不包含俄国,排除D项。

9.D

鸦片战争后,上海逐渐成为中外贸易的中心,但是上海进口货物值不断下降,这必然会使列强认为并未打开中国市场,因此进口货值的下降成为列强进一步侵华的借口,D项正确;进口货值的下降不等于外国货物不进入中国,因此其不能阻止自然经济的解体,排除A项;鸦片战争后,上海逐渐取代了广州贸易中心的地位,这意味着在当时的通商口岸中,上海具备更加优越的对外贸易条件,因此上海进口货值的减少并不能导致西方商品倾销重心转移,排除B项;进口货值的下降和传统手工业的恢复二者之间不存在因果联系,而且外国商品进入中国冲击了传统手工业,排除C项。故选D项。

10.A

19世纪中期,《海国图志》得到一些日本学者的赞同,表明此时中日两国的有识之士有了“开眼看世界”的意识,A项正确;材料并未体现中日结盟以反对西方侵略的主张,排除B项;魏源写作的《海国图志》并不反对封建专制,排除C项;材料不足以说明中日两国都掀起了“师夷长技”的社会运动,排除D项。故选A项。

11.B

在近代的中外经济交往中,外商最终接受了庄票,B项正确;外商接受了庄票不代表现金退出了中外结算,同时现金快速退出了中外贸易结算也不符合史实,排除A项;据材料无法得出钱庄资本主要来自于外国银行,材料主要反映了近代外商最终接受了庄票,排除C项;D项表述符合题干时空,但是据材料信息无法看出列强对中国经济侵略加深,排除D项。

12.B

据表格信息可知甲从1871~1873的2.8,逐渐上升到18.6,之后逐渐下降,结合所学知识可知19世纪70年代,民族资本主义的产生,对棉纱的需求量增多,同时受甲午中日战争和一战的影响,民族资本主义发展迅速,对棉纱的需求量更多,但是一战后,帝国主义列强卷土重来后,民族资本主义企业受到打击,棉纱的需求量减少,所以甲应是棉纱,B项正确;由于近代中国,仍是传统的小农经济,对钢铁的需求量整体占比较低,但是要比大米占比高,而中国作为传统的种植大国,本身米产量较高,需求量应是最少的,所以丙是钢铁,丁是米,与设问不符,排除AC项;近代中国国门被打开,西方疯狂地向中国倾销商品,所以棉布的进口量应是最高的,乙是棉布,排除D项。

13.C

据题干可知主要结论:光绪年间,晚清政府的外交官薛福成认识到强国不受国际法的限制,弱国事事受制于国际法,且受到不平等对待。这反映了近代中国对外交往过程中对国家自强的认识,C项正确;“形同虚设”说法绝对,国际法仍起到协调各国关系的作用,排除A项;薛福成认为弱国受制于公法,而且还受到不平等对待,而不是认为摆脱公法符合弱国利益、更重要的是国家实现富强,且不是对西方的高度推崇,排除B、D项。故选C项。

14.D

据材料“1910 年” 具有“谘议局议长和士绅” “请求朝廷撤换处置失当的巡抚”并结合所学可知,当时正值清末“预备立宪”时期,模仿西方地方议会的谘议局在各省逐渐建立,士绅联合谘议局对朝政提出批评建议,引起专制守旧官员的不满,所以材料可以说明士绅阶层民主意识增强,D项正确;结合所学可知,清末新政在推行过程中更激化了社会矛盾,不利于强化清廷权威,排除A项;据材料“上奏朝廷” “巡抚乃系疆臣,用舍尤应钦定”可以得出谘议局并未架空了督抚权力,地方势力并未控制官场,排除B、C项。

15.C

20世纪初,英国、俄国、日本对于老大帝国(中国)都注重瓜分中国的路权,并且美国提出的“门户开放”政策达成了列强瓜分中国的同盟,C项正确;列强在华利益彼此冲突对立,与前述瓜分中国同盟的史实相反,排除A项;清政府力拒外资实现铁路国有与清政府表面“国有”实则出卖铁路主权的史实相反,排除B项;英国主要势力范围在长江中下游地区,并不在东北,排除D项。故选C项。

16.(1)含义:推动反封建斗争的同时,冲击了文化传统,削弱了民族的文化认同。举例:资产阶级革命派提出三民主义,借用西方的民权观念反对封建的君主专制,要求建立资产阶级共和国,提出民族主义,要求“恢复中华”。

(2)影响:有利于近代国家观念的形成;有利于增强民族共同体意识和民族凝聚力;有利于抵御西方侵略;容易导致封闭排外的狭隘民族主义。

17.(1)时机:电工技术革命兴起;国内社会趋于稳定;对外贸易大都顺差;中外关系相对缓和。因子:机器大生产,工厂制度。

(2)新因素:两次世界大战;全球经济危机;法西斯主义猖獗。意义:开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期;实现了新中国成立以来党和国家历史上具有深远意义的伟大转折。

(3)经验:吸收现代化优秀成果;必须走适合中国国情的现代化道路;坚持中国共产党的领导;坚持走中国特色社会主义道路;坚持改革开放;坚持人民利益至上。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

晚清内忧外患与救亡图存 突破练

2025年高考历史一轮复习备考

一、单选题

1.1842年,清廷拟照英军兵船式样造新船,“并以船炮图说,饬江苏、福建、浙江三省督抚详勘”。浙江巡抚认为现有旧船“虽不能争胜于外洋,尚可牵制于内港”,“与其务高大之名”,不若造“适用之船”,其他督抚亦有相似意见。道光皇帝遂决定“暂缓办理”。这反映出( )

A.因循守旧思想阻碍革新 B.中央与地方矛盾尖锐

C.中体西用思想影响广泛 D.清政府行政效率低下

2.中英《北京条约》的签订打破了清政府不与外国在京谈判和订约的惯例,且条约规定:"(清朝皇帝)允于即日降谕京外各省督抚大吏,将此原约及续约各条发抄给阅,并令刊刻,悬布通衢,咸使知悉。”而对布告条约谕令,部分地方官员持消极抵触心态。由此可知,当时( )

A.地方对中央离心力增强 B.统治集团试图挽救国家颓势

C.英国在华势力范围扩大 D.清廷对外关系在阵痛中转变

3.关于鸦片战争,有人认为,“自由贸易者背后的经济能力极其强大,无法遏制或阻挡”“如果在鸦片之外还有其他好的选择,比如说糖蜜或者大米,这场冲突就可能被称为糖蜜战争或者大米战争”。对于上述观点,认识正确的是( )

①滥用了自由贸易原则 ②混淆了毒品与一般商品的区别

③没有揭示英国发动战争的侵略本质 ④意在说明英国发动战争是偶然事件

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

4.1850年,上海出现第一家专营进口棉布的商店,到1858年这类洋布店已有十五六家,以门市零售为主。1860年以后,内地商人纷纷到上海采购,上海洋布店转向以批发为主,实力大增。上海洋布店的发展反映出( )

A.政府鼓励兴办实业 B.外来经济因素逐渐渗入

C.内地棉纺织业发达 D.民族资本主义快速发展

5.晚清时期,常关、海关、厘金局三者业务范围变化示意图如下:这一变化过程表明( )

注:常关负责管理水路沿岸与主要内陆贸易,收入归中央;厘金局负责管理地方贸易,收入主要归地方。

A.清政府财政自主权逐步削弱 B.列强资本输出缓慢增加

C.税收机构重叠影响行政效率 D.地方财政收入日益减少

6.1896年,盛宣怀上奏:“银行昉(开始)于泰西……各国通商以来,华人不知务此,英、法、德、俄、日本之银行乃推行来华,攘我大利。近年中外士大夫灼见本末,亦多建开设银行之议”“合天下之商力,以办天下之银行,但使华行多获一分之利,即从洋行收回一分之权”。据此可知,盛宣怀建议开设银行的主要目的是( )

A.实现对外贸易垄断 B.与外商争夺利权

C.抵制洋货、提倡国货 D.刺激民族资本主义的产生

7.如图是刊登在1909年《图画日报》上的系列寓意画。

该系列寓意画反映了( )

A.国人振兴经济救国强国的愿望 B.一战期间民族经济发展较快

C.帝国主义的经济侵略日益加深 D.清政府解决财政危机的信心

8.俄国财政大臣维特曾记述:“这次占领北京的主要特点,是军队大肆进行抢劫,皇宫也遭到了抢劫……我们听到一些传闻,说俄国军官在这方面一点也不落后于他国军官。”该记述发生于( )

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争 C.八国联军侵华战争 D.甲午中日战争

9.1846年,上海的进口货值较前一年下降13%,1847年又减少5.4%,1848年更大幅度地下降20.1%。此后虽有回升,但极不稳定,一直到1854年还没有恢复到1845年的水平。这可用于说明,进口货值的下降( )

A.阻止了自然经济的解体 B.导致西方商品倾销重心转移

C.促使传统手工业的恢复 D.成为列强进一步侵华的借口

10.《海国图志》问世不久即传入日本,当时著名学者佐久间象山感叹自己与魏源“所见亦有暗合者”“真可谓海外同志”,另一日本学者感慨道:“使海内尽得观之,庶乎其为我边防之一助矣!”这表明此时中日两国的有识之士( )

A.有了“开眼看世界”的意识 B.主张中日结盟以反对西方的侵略

C.产生了反对封建专制的思想 D.掀起了“师夷长技”的社会运动

11.庄票是由钱庄签发的有若干金额的票据,可以代替现金。1846年,洋商在与华商的交易中首次接受上海钱庄的庄票。19世纪50年代之后,庄票已经成为外商普遍接受的结算工具。1869年,汇丰银行首次接受钱庄以庄票作为抵押,向其提供贷款。据此可知( )

A.现金快速退出了中外贸易结算 B.庄票在中外商业往来中获得认同

C.钱庄资本主要来自于外国银行 D.帝国主义对华经济侵略日益加深

12.下表为1871~1921年中国进口的棉布、棉纱、钢铁、米等四类货物在进口总值中的占比(%)情况。其中甲是( )

比重年份 货物 甲 乙 丙 丁

1871~1873 2.8 30.2 0.9 0.9

1881~1883 5.8 22.8 0.3 1.1

1891~1893 14.6 20.5 5.9 1.8

1901~1903 18.6 19.7 4.2 1.7

1909~1911 12.8 16.7 4.8 3.0

1919~1921 9.6 18.4 2.4 5.0

A.钢铁 B.棉纱 C.米 D.棉布

13.光绪年间,曾出使英、法、意、比四国的薛福成感慨,“强盛之国,事事欲轶(超越)乎公法,而人或勉以公法绳之”;“衰弱之国,事事求合乎公法,而人未必以公法待之”。这突出反映了( )

A.公法在外交实践中形同虚设 B.摆脱公法束缚符合弱国利益

C.对外交往深化对自强的认知 D.晚清士人对西方的高度推崇

14.1910年,长沙爆发抢米风潮。具有地方议会性质的湖南谘议局致电军机处,请求朝廷撤换处置失当的巡抚,谘议局议长和士绅联名致电湖广总督瑞澂。瑞澂认为该士绅等“迹近干预”,上奏朝廷:“巡抚乃系疆臣,用舍尤应钦定。”这表明( )

A.新政强化了清廷权威 B.谘议局架空了督抚权力

C.地方势力控制了官场 D.士绅阶层民主意识增强

15.如图为1908年著名漫画家马星驰创作的一幅时事漫画(局部),它反映了( )

A.列强在华利益彼此冲突对立 B.清廷力拒外资实现铁路国有

C.攫取路权是列强扩大侵华的工具 D.东北地区成为列强在华争夺焦点

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国近代新生的资产阶级面临着较西方先贤远为复杂的局面。它在发展近代民族主义的同时,不仅要反对国内的封建主义,而且更主要的是要反对外来的帝国主义。但它所借用的西学武器却是一柄双刃剑,在推动反封建斗争的同时,不可避免地要冲击和破坏固有的文化传统,民族的文化认同因之便有被削弱的危险。这与自己的民族主义的目标恰是背道而驰的。因此,它在借重西学批判传统的同时,又不能不强调传统,维护民族的文化认同。在近代中国,文化民族主义与政治民族主义并兴,不仅是社会文化功能使然,而且也是中国资产阶级的必然选择。

——摘编自郑师渠《近代中国的文化民族主义》

材料二 中国近代民族主义观念既难以摆脱具有千年传统的民族主义观念的影响,又无法避免西方近代民族主义观念带来的冲击。但不得不加以正视的是,中国近代民族主义观念是在西方军事、政治及文化等多重冲击下得以型塑的。尽管它有着千年传统的民族观念内蕴其中,但主调还是效仿西方的近代“民族国家”建构的。这一近代中国的历史演迁特点曾被许纪霖概括为:“以中华文明为核心的天下主义蜕变为以西方为核心的文明论,以中原文化为标准的夷夏之辨异化为以社会达尔文主义为基础的种族论。”诚然,这一基于“民族国家”建构的民族主义观念在外御西侮,内行革命亦即“反帝反封”的过程中与激进主义思潮互为绾结,确乎展示了其所具有的异常明显的效用。

——摘编自杨毓团《从“天下主义”“民族国家”到“新天下主义”》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“西学武器却是一柄双刃剑”的含义,举例说明近代资产阶级是如何借重西学批判,又尽力维护民族的文化认同的。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代中国民族主义的影响。

17.现代化潮流浩浩荡荡,中国的现代化在探索中前行。阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国现代化的最初启动可以上溯到十九世纪六十年代的自强运动。从十九世纪后期的世界发展来看,以内燃机和电动机带来的“电工技术革命”正以新的力量推动现代化的第二次浪潮。从国内形势来看,这时正处于一次全国性农民运动的平息与社会恢复时期,对外贸易大都是顺差,对外关系也有新近的调整(只有中法关系趋于恶化)。这正是幸存的清王朝得以推动改革的有利时机。在陈腐土壤上,嫁接若干近代工业的植株,其前景虽然未必美妙,但启动了中国早期由政府主导的自上而下的工业化进程。

——整理自罗荣渠《现代化新论>等

材料二 在十九世纪下半叶至二十世纪初的第二次现代化大浪潮之后,世界经济出现了三十年的停滞与徘徊。……二十世纪初,西欧北美资本主义的大发展孕育了空前的内部危机:首先是各发达资本主义工业国集团之间争夺市场的斗争白热化,加之军国主义兴起与经济军事化,引起了两次世界大战;其次是首次席卷全球的生产过剩经济危机;随之而来的是法西斯主义作为自由资本主义的反动而猖獗一时。这些新因素导致现代生产力的阻滞,延缓了现代化推进的势头,在此期间,世界分裂为资本主义与社会主又两种不用的现代经体系,对后来的国家的现代化道路选择与新探索发生了了重大影响。

——摘编自罗荣渠《现代化新论》

材料三 瑞雪兆丰年,飞雪迎春到。1978年12月18日,在北京罕见的大雪天里,具有划时代意义的党的十一届三中全会隆重召开,给严冬带来了春天的讯息,奏响了改革开放和社会主义现代化建设的春之序曲。会议决定停止使用“以阶级斗争为纲”的口号,把全党的工作着重点和全国人民的注意,力转移到社会主义现代化建设上来。自此以后,中国人民在富起来、强起来的征程上不断向前迈进。改革开放只有进行时,没有完成时。2013年11月,中共十八届三中全会审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,提出完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的全面深化改革总目标。2021年,我国已经全面建成小康社会,正在向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。

——摘编自《改革开放史)等

(1)根据材料一,概括十九世纪后期中国自强运动”面临的“有利时机”。结合所学,指出在这场运动中最初创办的工业企业所体现的现代化因子。

(2)根据材料二,概括第二次现代化大浪潮之后,导致资本主义世界经济出现“三十年的停滞与徘徊”的“新因素”。根据材料三,简述中共十一届三中全会的“划时代意义”。

(3)根据材料一二三,概括中国现代化建设积累的宝费经验。

参考答案:

1.A

清廷拟照英军兵船式样造新船,但是浙江巡抚认为现有日船“虽不能争胜于外洋,尚可牵制于内港”,“与其务高大之名”,不若造“适用之船”,其他督抚亦有相似意见,道光皇帝遂决定“暂缓办理”,这反映出因循守思想阻碍革新,A项正确;材料末体现中央与地方矛盾尖税,排除B项;材料反映了因循守旧思想阻碍革新,未体现中体西用思想影响广泛,排除C项;材料反与行政效率无关,排除D项。

2.D

据材料“中英《北京条约》的签订打破了清政府不与外国在京谈判和订约的惯例”“对布告条约谕令,部分地方官员持消极抵触心态”并结合所学可得出,无论是清朝政府、皇帝还是部分地方官员,在对外关系中经历着来自西方列强的沉重打击,但是在西方文明的影响下,晚清的对外关系又逐渐向近代外交转变,D项正确;材料涉及的是对外关系,并非中央和地方的关系,排除A项;统治集团试图挽救国家颓势在材料中体现不明显,排除B项;材料没有提到英国,更没有提到英国在华势力范围扩大,且《北京条约》也不只涉及到英国,排除C项。

3.A

该学者将鸦片战争完全归因于于自由贸易,是不科学的,滥用了自由贸易原则,①正确;根据材料可知,该学者将鸦片贸易和一般商品等同,混淆了毒品与一般商品的区别,②正确;结合所学可知,鸦片战争的本质是英国为了打开中国的市场而对中国进行的侵略,而该学者没有看到英国侵略中国的本质,完全归因于自由贸易,③正确;根据材料可知,该学者认为自由贸易背后的经济能力极其强大,就算不是鸦片,英国还会以别的理由打开中国的市场,因此该学者认为英国发动战争是必然的而非偶然时间,排除④。综上,A项正确,排除BCD项。

4.B

上海洋布店由1850年的1家发展到1858年的十几家,且由门市零售为主转变为批发为主,这体现了外来经济对中国的影响逐渐增强,即外来经济因素逐渐深入,B项正确;材料未涉及政府的态度,排除A项;材料涉及的是上海棉布商店的情况,并未涉及内地棉纺织业的情况,排除C项;民族资本主义经济产生于19世纪六七十年代,排除D项。

5.A

19世纪50年代以来,常关、海关、厘金局三者的业务范围出现了重叠,特别是在19世纪90年代,被列强控制的海关管理权也管理了一部分厘金局和常关的税收权力,这表明清政府财政自主权逐步削弱,A项正确;据所学,《马关条约》签订以后,列强从商品输出转为资本输出,并未放缓,排除B项;19世纪70年代以来的税收机构重叠,体现的是地方和海关的税收机构侵占了清政府的税收权,与效率无关,排除C项;图片反映的是税收机构的业务范围变化,不能看出税收的实际数目,无法得出地方财政收入日益减少的结论,排除D项。

6.B

盛宣怀打算创办银行,抵制洋行的经济侵略,与外商争夺利权,B项正确;材料未涉及垄断对外贸易,排除A项;材料未涉及抵制洋货,排除C项;民族工业在洋务运动后期就产生了,排除D项。故选B项。

7.A

漫画反映了从前之农工商界犹如沉睡的猛兽,没有觉醒,受人耻笑,现在的农工商界像猛兽一样刚刚觉醒,待到将来的农工商界会像猛兽一样,发出震耳欲聋的怒吼,抖擞精神,展翅高飞,屹立于世,表现出固有的强大能力,漫画以沉睡的猛兽为例,表达了对中国经济振兴、民族觉醒的强烈救国强国愿望,具有爱国主义情怀,A项正确;当时一战尚未爆发,排除B项;漫画的主体是中国农工商界,并非强调帝国主义侵略,排除C项;刊登在《图画日报》上的漫画,表达了部分国人的愿望,并不能代表清政府的意图,排除D项。故选A项。

8.C

1900年,八国联军侵华期间,攻陷北京,八国是指英、法、德、美、日、俄、意、奥(指奥匈帝国)等国,C项正确;鸦片战争中,与中国作战的是英国,排除A项;第二次鸦片战争期间,英法联军攻入北京,没有俄国,排除B项;甲午中日战争不包含俄国,排除D项。

9.D

鸦片战争后,上海逐渐成为中外贸易的中心,但是上海进口货物值不断下降,这必然会使列强认为并未打开中国市场,因此进口货值的下降成为列强进一步侵华的借口,D项正确;进口货值的下降不等于外国货物不进入中国,因此其不能阻止自然经济的解体,排除A项;鸦片战争后,上海逐渐取代了广州贸易中心的地位,这意味着在当时的通商口岸中,上海具备更加优越的对外贸易条件,因此上海进口货值的减少并不能导致西方商品倾销重心转移,排除B项;进口货值的下降和传统手工业的恢复二者之间不存在因果联系,而且外国商品进入中国冲击了传统手工业,排除C项。故选D项。

10.A

19世纪中期,《海国图志》得到一些日本学者的赞同,表明此时中日两国的有识之士有了“开眼看世界”的意识,A项正确;材料并未体现中日结盟以反对西方侵略的主张,排除B项;魏源写作的《海国图志》并不反对封建专制,排除C项;材料不足以说明中日两国都掀起了“师夷长技”的社会运动,排除D项。故选A项。

11.B

在近代的中外经济交往中,外商最终接受了庄票,B项正确;外商接受了庄票不代表现金退出了中外结算,同时现金快速退出了中外贸易结算也不符合史实,排除A项;据材料无法得出钱庄资本主要来自于外国银行,材料主要反映了近代外商最终接受了庄票,排除C项;D项表述符合题干时空,但是据材料信息无法看出列强对中国经济侵略加深,排除D项。

12.B

据表格信息可知甲从1871~1873的2.8,逐渐上升到18.6,之后逐渐下降,结合所学知识可知19世纪70年代,民族资本主义的产生,对棉纱的需求量增多,同时受甲午中日战争和一战的影响,民族资本主义发展迅速,对棉纱的需求量更多,但是一战后,帝国主义列强卷土重来后,民族资本主义企业受到打击,棉纱的需求量减少,所以甲应是棉纱,B项正确;由于近代中国,仍是传统的小农经济,对钢铁的需求量整体占比较低,但是要比大米占比高,而中国作为传统的种植大国,本身米产量较高,需求量应是最少的,所以丙是钢铁,丁是米,与设问不符,排除AC项;近代中国国门被打开,西方疯狂地向中国倾销商品,所以棉布的进口量应是最高的,乙是棉布,排除D项。

13.C

据题干可知主要结论:光绪年间,晚清政府的外交官薛福成认识到强国不受国际法的限制,弱国事事受制于国际法,且受到不平等对待。这反映了近代中国对外交往过程中对国家自强的认识,C项正确;“形同虚设”说法绝对,国际法仍起到协调各国关系的作用,排除A项;薛福成认为弱国受制于公法,而且还受到不平等对待,而不是认为摆脱公法符合弱国利益、更重要的是国家实现富强,且不是对西方的高度推崇,排除B、D项。故选C项。

14.D

据材料“1910 年” 具有“谘议局议长和士绅” “请求朝廷撤换处置失当的巡抚”并结合所学可知,当时正值清末“预备立宪”时期,模仿西方地方议会的谘议局在各省逐渐建立,士绅联合谘议局对朝政提出批评建议,引起专制守旧官员的不满,所以材料可以说明士绅阶层民主意识增强,D项正确;结合所学可知,清末新政在推行过程中更激化了社会矛盾,不利于强化清廷权威,排除A项;据材料“上奏朝廷” “巡抚乃系疆臣,用舍尤应钦定”可以得出谘议局并未架空了督抚权力,地方势力并未控制官场,排除B、C项。

15.C

20世纪初,英国、俄国、日本对于老大帝国(中国)都注重瓜分中国的路权,并且美国提出的“门户开放”政策达成了列强瓜分中国的同盟,C项正确;列强在华利益彼此冲突对立,与前述瓜分中国同盟的史实相反,排除A项;清政府力拒外资实现铁路国有与清政府表面“国有”实则出卖铁路主权的史实相反,排除B项;英国主要势力范围在长江中下游地区,并不在东北,排除D项。故选C项。

16.(1)含义:推动反封建斗争的同时,冲击了文化传统,削弱了民族的文化认同。举例:资产阶级革命派提出三民主义,借用西方的民权观念反对封建的君主专制,要求建立资产阶级共和国,提出民族主义,要求“恢复中华”。

(2)影响:有利于近代国家观念的形成;有利于增强民族共同体意识和民族凝聚力;有利于抵御西方侵略;容易导致封闭排外的狭隘民族主义。

17.(1)时机:电工技术革命兴起;国内社会趋于稳定;对外贸易大都顺差;中外关系相对缓和。因子:机器大生产,工厂制度。

(2)新因素:两次世界大战;全球经济危机;法西斯主义猖獗。意义:开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期;实现了新中国成立以来党和国家历史上具有深远意义的伟大转折。

(3)经验:吸收现代化优秀成果;必须走适合中国国情的现代化道路;坚持中国共产党的领导;坚持走中国特色社会主义道路;坚持改革开放;坚持人民利益至上。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录