第9课古代的商路、贸易与文化交流 教学课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 第9课古代的商路、贸易与文化交流 教学课件(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 31.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-08 18:48:15 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

选择性必修 3 文化交流与传播

第 4 单元 商路、贸易与文化交流

第9课 古代商路、贸易与文化交流

课程标准:了解不同时代、不同类型商路的开辟;通过了解商品所体现的特色文化,理解贸易活动在文化交流中所扮演的重要角色。

(一)含义

经由中国西北和中亚连通欧亚大陆的商路,因发现大量丝绸遗存,将其命名为“丝绸之路”,丝绸之路是东西方经济和文化交流的重要象征。

中国是世界上最早养蚕和制造丝绸的国家,中国因此也被称为“丝国”。

一、丝绸之路

古代的丝绸之路不是一条单一的交通线,而是由多条交通道路构成的交通网络。受政治形势影响,不同历史时期,中原王朝沟通西方的线路有不同选择。总体上看,自汉朝之后,丝绸之路未曾完全中断,河西走廊在丝绸之路东段居于主导地位

1877年,德国地理学家李希霍芬在他的著作《中国》一书中,首次用“丝绸之路”一词来称呼历史上这条促成东西方经济和文化交流的路线。

“丝绸之路”是指起始于古代中国,连接亚洲、非洲和欧洲的古代商业贸易路线。

德国地理学家李希霍芬

1877年《中国》

汉武帝派遣张骞沿河西走廊出使西域,计划联合大月氏等政权共击匈奴。张骞一行在途中被匈奴人俘虏,羁留十余年,后辗转抵达大月氏。

1、时间:

公元前138年

2、概况:

(二)形成—张骞通西域

一、丝绸之路

张骞通西域是丝绸之路发展史上的一个标志性事件。

张骞不畏艰险,两次出使西域,沟通了中国同西亚和欧洲的通商关系,打通了汉朝通往西域的南北道路,开拓了历史上著名的“丝绸之路”。史学家司马迁称赞张骞出使西域为“凿空”,意思是“开通大道”。

司马迁《史记》,把张赛通西域誉称为“凿空”。空,同孔,凿空,即凿孔,意思是说张赛出使西域,使双方都互有了解,打开了双方交流之路,丝绸之路从此成为中西通途。

如何理解将张骞通西域称为“凿空”这种说法?

张骞出使西域被称为“凿空”,大大推进了丝绸之路的畅通和贸易的繁荣

结合材料和所学知识,分析张骞出使西域的意义?

公元前115年,张骞返回长安。此后,汉朝与西域诸国使节往来日益频繁。……从此以后,西域天山南北各国相继归汉,横贯东西的丝绸之路亦由此开辟。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

张骞两次出使西域,促进了中西经济文化的交流,此后中西交通流畅,贸易大盛。张骞是西汉开辟西域交通的第一个使者,他的勇敢、坚忍的品质为后人所传颂。

——摘编自朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史》

1、政治:促进汉朝与西域各民族的友好往来,有利于统一多民族国家的巩固和发展

2、经济:促进了物种交流,有利于边疆开发和经济发展

4、交往:促进丝绸之路畅通和贸易的繁荣,有利于中外经济文化交流

3、思想:凿空和丝路精神,成为中国人不畏艰难,勇于开拓的象征

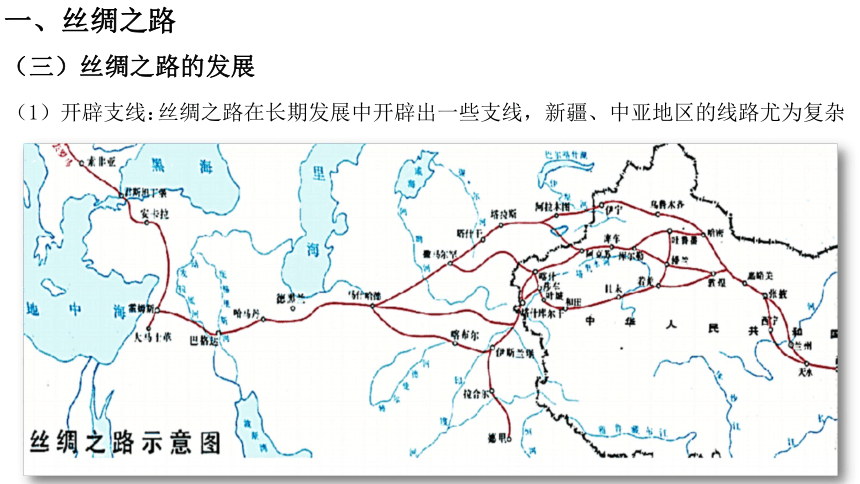

(1)开辟支线:

丝绸之路在长期发展中开辟出一些支线,新疆、中亚地区的线路尤为复杂

(三)丝绸之路的发展

一、丝绸之路

(1)开辟支线:

丝绸之路在长期发展中开辟出一些支线,新疆、中亚地区的线路尤为复杂

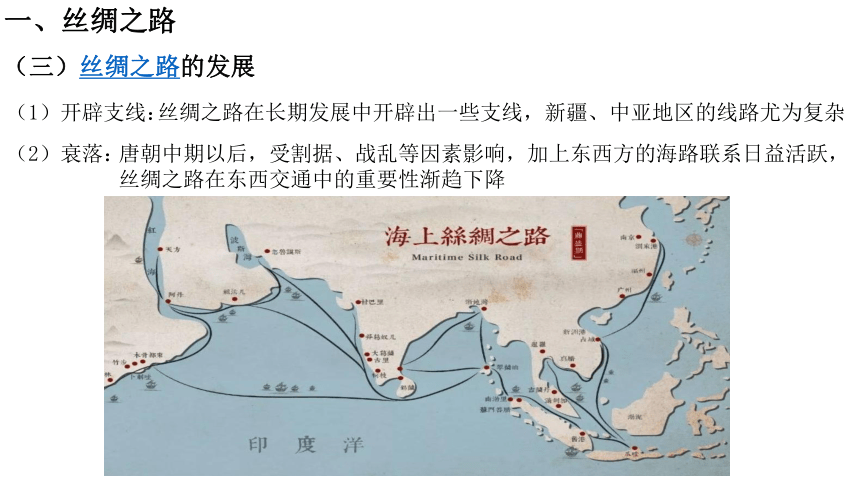

(2)衰落:

唐朝中期以后,受割据、战乱等因素影响,加上东西方的海路联系日益活跃,丝绸之路在东西交通中的重要性渐趋下降

(三)丝绸之路的发展

一、丝绸之路

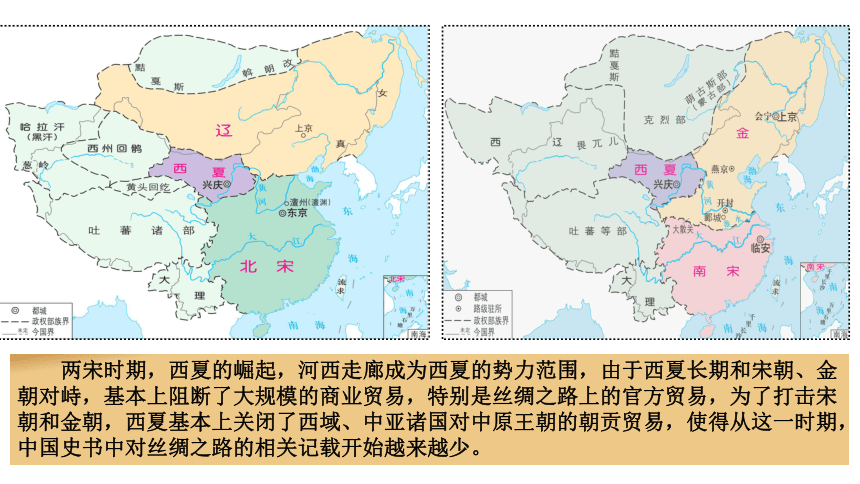

两宋时期,西夏的崛起,河西走廊成为西夏的势力范围,由于西夏长期和宋朝、金朝对峙,基本上阻断了大规模的商业贸易,特别是丝绸之路上的官方贸易,为了打击宋朝和金朝,西夏基本上关闭了西域、中亚诸国对中原王朝的朝贡贸易,使得从这一时期,中国史书中对丝绸之路的相关记载开始越来越少。

1、路线:

2、影响:

从漠北草原或南西伯利亚西行,经由咸海、里海以北通往欧洲或小亚细亚的商路

匈奴、突厥等游牧民族的西迁,很多是沿着这条商路进行的

二、欧亚大陆其他重要商路

(一)草原丝绸之路

中国古代主要有四条丝绸之路。“沙漠丝绸之路”由西汉张骞所开辟……“西南丝绸之路”……“草原丝绸之路”……“海上丝绸之路”……——刘庆柱《“丝绸之路”的考古认知》

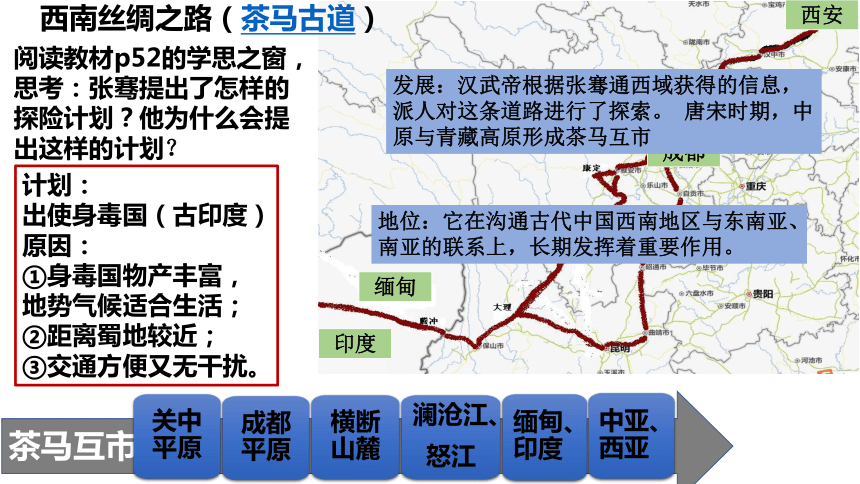

从关中平原入蜀至成都平原,沿横断山麓南下,跨越澜沧江、怒江,向西进入缅甸和印度,再通往中亚、西亚等地的商路

二、欧亚大陆其他重要商路

(二)西南丝绸之路

1、路线:

计划:

出使身毒国(古印度)

原因:

①身毒国物产丰富,地势气候适合生活;

②距离蜀地较近;

③交通方便又无干扰。

印度

缅甸

成都

西安

茶马互市

关中平原

成都平原

横断山麓

澜沧江、

怒江

缅甸、印度

中亚、西亚

阅读教材p52的学思之窗,思考:张骞提出了怎样的探险计划?他为什么会提出这样的计划?

西南丝绸之路(茶马古道)

发展:汉武帝根据张骞通西域获得的信息,派人对这条道路进行了探索。 唐宋时期,中原与青藏高原形成茶马互市

地位:它在沟通古代中国西南地区与东南亚、南亚的联系上,长期发挥着重要作用。

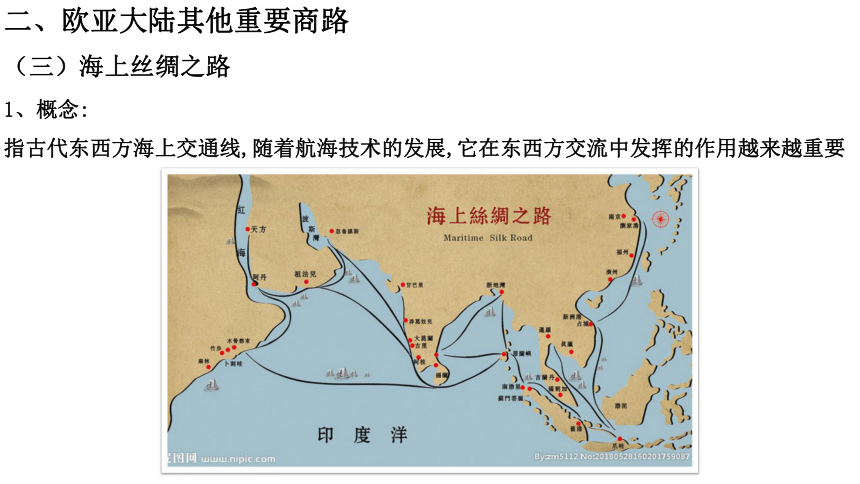

指古代东西方海上交通线,随着航海技术的发展,它在东西方交流中发挥的作用越来越重要

二、欧亚大陆其他重要商路

(三)海上丝绸之路

1、概念:

(1)西汉:开辟了通往印度洋的海路

二、欧亚大陆其他重要商路

(三)海上丝绸之路

2、开通:

(2)宋元:能够制造排水量很大、可乘载数百人的巨舟,使用先进的帆索和磁罗盘,官方使节和私人商贾出洋航海频繁;中国与东南亚、南亚、西亚和东非地区建立了广泛联系;广州、泉州、明州等沿海口岸,成为重要交易枢纽

二、欧亚大陆其他重要商路

(三)海上丝绸之路

2、开通:

精美的华瓷外销,陆上交通,极易破损;而海路运输比之陆上运输,不仅安全、安稳,载量也大得多。据估计,一支由30头骆驼组成的沙漠商队,只能装载9000公斤货物,而一艘海船则可载船货60-70万公斤,相当于两千头骆驼的运输量。二者的优劣是显而易见的。

——何芳川《中外文化交流史》

结合视频文字材料和所学,分析宋代对外贸易发生以上变化的原因?

政治:政府积极的对外贸易政策

经济:经济重心南移;制瓷业发达

文化(科技):造船和航海技术发达

优势:海路比陆路更安全,载重量更大,成本更低

(3)明朝:郑和下西洋达到了古代“海上丝绸之路”交通的巅峰

二、欧亚大陆其他重要商路

(三)海上丝绸之路

2、开通:

二、欧亚大陆其他重要商路

(三)海上丝绸之路

2、开通:

3、作用:

(3)广州、泉州、明州等沿海口岸,成为海上丝绸之路的重要交通枢纽,促进了南方经济的发展

(1)在东西方交流中发挥的作用越来越重要;

(2)推动中国与东南亚、南亚、西亚和东非地区建立了广泛联系;

草原

丝路

陆上

丝路

西南丝路

海上

丝路

汉志商道

结合教材,概述通过“丝绸之路”在物质、技术和文化方面的对外输出和 对内引入的基本情况。

铁器

丝绸

瓷器

漆器

中 国

西

方

养蚕缫丝\中医药

核桃

良种马

香料

宝石

玻璃

苜蓿

石榴

葡萄

胡豆

胡瓜

中 国

西

方

佛教、祆教、犹太教等宗教; 中亚和西亚的杂技、魔术、音乐、舞蹈

三、古代商路上的中西文化交流

穿丝绸的凯撒

1、随着中国丝绸的不断向西出口,养蚕和缫丝技术逐渐传到东罗马帝国;漆器及其制造技术、铁器及冶铁技术经由中亚向西传播

养蚕和缫丝技术

三、古代商路上的中西文化交流

(一)物质和技术交流

第二小组

三、古代商路上的中西文化交流

(一)物质和技术交流

2、中国古代的四大发明经由陆路和海路传到西方

三、古代商路上的中西文化交流

(一)物质和技术交流

3、从8世纪起,陶瓷特别是瓷器成为中国大宗出口商品,主要沿海路外销到东南亚、南亚、西亚、北非、东非等地,深受当地人喜爱。西亚和北非工匠大量仿制中国各类瓷器,器形色彩、花纹都与中国瓷器类似,反映出当地人在审美等方面受到了中华文化的影响

第二小组

异域服饰、饮食的影响

三、古代商路上的中西文化交流

(一)物质和技术交流

4、西汉一度征服大宛国,获得了当地出产的良种“汗血马”, 同时引进了苜蓿( mùxu )、葡萄等。西瓜和中国古代文献中带“胡”字的物种,基本都是从西域传入的,中亚和西亚的服饰饮食对隋唐社会产生重大影响

食物、物种的传播

汗血马。头细颈高,四肢修长,皮薄毛细,步伐轻盈,力量大、速度快、耐力强,因“出汗血”而闻名。主要在土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家繁衍生息。

苜蓿,是一种豆科苜蓿属多年生草本植物,有“牧草之王”的美名。

三、古代商路上的中西文化交流

(一)物质和技术交流

5、棉花从陆海两个渠道传入中国,在宋元时发展为重要的经济作物,香料珠宝、金银器皿等外来商品,早期多从陆路传入,自宋代起基本来自海路

三、古代商路上的中西文化交流

(二)文化交流

1、宗教交流

(1)佛教在汉朝从印度经中亚传入中国,此后逐渐中国化,深刻影响了中国的思想、文学和艺术创作

(2)丝绸之路沿线保存下来的著名佛教石窟,融汇东西艺术风格,是人类文化史上的瑰宝

(3)继佛教之后,袄教、摩尼教、犹太教、伊斯兰教和基督教陆续传到中国

莫高窟中明显受西域影响的唐代雕塑服饰

当时流行的西域乐舞

三、古代商路上的中西文化交流

(一)文化交流

2、艺术、医学的传播

(1)中亚和西亚的杂技魔术、音乐、舞蹈在汉唐王朝广受欢迎

(2)中医药知识随着炼丹术传到阿拉伯地区

课堂小结

开通

上溯先秦

张骞“凿空”

隋唐兴盛

宋代海路

交流

物质交流之路

技术交流之路

文化交流之路

扩展

草原丝绸之路

西南丝绸之路

海上丝绸之路

丝绸

之路

影响

丝绸之路等商路不仅是商贸之路,而且是中西文化交流的桥梁

习题精练

4.(2024·济南)17—18世纪,中国的瓷器、漆器和丝绸等产品为了输出欧洲,专门按照欧洲风格制造;欧洲的建筑、园林等装饰造型竞相采用中国题材和模仿中国风格,也融入了欧洲固有的形式。这反映了( )

A.中西文明交流融会 B.中国打开欧洲市场

C.中国建筑技术发达 D.中华文明的先进性

A

[解析] 据材料信息并结合所学知识可知,新航路开辟以后,东西方文化交流不断加强,当时中国处于封建文明的最后辉煌,中国的传统手工业、中国的社会制度、思想文化、科学技术大量传播到西方,在西方形成了“中国热”,所以材料反映了中西文明交流融会,A项正确;材料中没有关于中国打开欧洲市场的相关论述,排除B项;欧洲建筑模仿中国风格,不代表中国建筑技术发达,排除C项;“中华文明的先进性”与本题材料主要结论“中西文明交流融会”不一致,排除D项。

2.下面是古代物种交流示意图,由图可知( )

A.注重海上丝绸之路交流

B.饮食结构出现显著变化

C.文明的交流具有双向性

D.经济作物种植面积扩大

C

[解析] 据图片信息可知,中原的漆器、铁器和丝绸流向西域,西域的汗血马、葡萄等动植物以及西域舞蹈传入中原,说明中原和西域之间的文明交流具有双向性,C项正确;图中反映的是陆上丝绸之路,排除A项;据图中信息可知,交流的内容除了蔬菜水果还有生产生活物品以及舞蹈,“饮食结构出现显著变化”的表述不全面,排除B项;材料未涉及经济作物种植的情况,排除D项

3.如图是在广西合浦汉墓出土的汉朝金球,它的特色是中空,在空心的黄金球上面,焊接上了一颗颗黄金做的小圆点,这是古代地中海地区的焊接技术,在西方史籍中也有记载。据此可知,汉代( )

A.中欧开始了直接的经济联系

B.丝绸之路促进了文化交融

C.丝绸之路的重心发生了转移

D.手工业生产技术领先世界

B

[解析] 根据材料并结合所学知识可知,图中文物是汉代贵族的陪葬品,但其却具有古代地中海地区的焊接技术风格,表明早在汉代就已经出现了中外文化交流和融合的局面,这与汉代开通丝绸之路密切相关,B项正确;仅凭该文物不能证明“中欧开始了直接的经济联系”,排除A项;汉代中国丝绸之路的重心尚在陆路,直到宋代才转为以海路为主,排除C项;仅凭材料中的文物不能得出中国手工业生产领先世界的结论,排除D项。

选择性必修 3 文化交流与传播

第 4 单元 商路、贸易与文化交流

第9课 古代商路、贸易与文化交流

课程标准:了解不同时代、不同类型商路的开辟;通过了解商品所体现的特色文化,理解贸易活动在文化交流中所扮演的重要角色。

(一)含义

经由中国西北和中亚连通欧亚大陆的商路,因发现大量丝绸遗存,将其命名为“丝绸之路”,丝绸之路是东西方经济和文化交流的重要象征。

中国是世界上最早养蚕和制造丝绸的国家,中国因此也被称为“丝国”。

一、丝绸之路

古代的丝绸之路不是一条单一的交通线,而是由多条交通道路构成的交通网络。受政治形势影响,不同历史时期,中原王朝沟通西方的线路有不同选择。总体上看,自汉朝之后,丝绸之路未曾完全中断,河西走廊在丝绸之路东段居于主导地位

1877年,德国地理学家李希霍芬在他的著作《中国》一书中,首次用“丝绸之路”一词来称呼历史上这条促成东西方经济和文化交流的路线。

“丝绸之路”是指起始于古代中国,连接亚洲、非洲和欧洲的古代商业贸易路线。

德国地理学家李希霍芬

1877年《中国》

汉武帝派遣张骞沿河西走廊出使西域,计划联合大月氏等政权共击匈奴。张骞一行在途中被匈奴人俘虏,羁留十余年,后辗转抵达大月氏。

1、时间:

公元前138年

2、概况:

(二)形成—张骞通西域

一、丝绸之路

张骞通西域是丝绸之路发展史上的一个标志性事件。

张骞不畏艰险,两次出使西域,沟通了中国同西亚和欧洲的通商关系,打通了汉朝通往西域的南北道路,开拓了历史上著名的“丝绸之路”。史学家司马迁称赞张骞出使西域为“凿空”,意思是“开通大道”。

司马迁《史记》,把张赛通西域誉称为“凿空”。空,同孔,凿空,即凿孔,意思是说张赛出使西域,使双方都互有了解,打开了双方交流之路,丝绸之路从此成为中西通途。

如何理解将张骞通西域称为“凿空”这种说法?

张骞出使西域被称为“凿空”,大大推进了丝绸之路的畅通和贸易的繁荣

结合材料和所学知识,分析张骞出使西域的意义?

公元前115年,张骞返回长安。此后,汉朝与西域诸国使节往来日益频繁。……从此以后,西域天山南北各国相继归汉,横贯东西的丝绸之路亦由此开辟。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

张骞两次出使西域,促进了中西经济文化的交流,此后中西交通流畅,贸易大盛。张骞是西汉开辟西域交通的第一个使者,他的勇敢、坚忍的品质为后人所传颂。

——摘编自朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史》

1、政治:促进汉朝与西域各民族的友好往来,有利于统一多民族国家的巩固和发展

2、经济:促进了物种交流,有利于边疆开发和经济发展

4、交往:促进丝绸之路畅通和贸易的繁荣,有利于中外经济文化交流

3、思想:凿空和丝路精神,成为中国人不畏艰难,勇于开拓的象征

(1)开辟支线:

丝绸之路在长期发展中开辟出一些支线,新疆、中亚地区的线路尤为复杂

(三)丝绸之路的发展

一、丝绸之路

(1)开辟支线:

丝绸之路在长期发展中开辟出一些支线,新疆、中亚地区的线路尤为复杂

(2)衰落:

唐朝中期以后,受割据、战乱等因素影响,加上东西方的海路联系日益活跃,丝绸之路在东西交通中的重要性渐趋下降

(三)丝绸之路的发展

一、丝绸之路

两宋时期,西夏的崛起,河西走廊成为西夏的势力范围,由于西夏长期和宋朝、金朝对峙,基本上阻断了大规模的商业贸易,特别是丝绸之路上的官方贸易,为了打击宋朝和金朝,西夏基本上关闭了西域、中亚诸国对中原王朝的朝贡贸易,使得从这一时期,中国史书中对丝绸之路的相关记载开始越来越少。

1、路线:

2、影响:

从漠北草原或南西伯利亚西行,经由咸海、里海以北通往欧洲或小亚细亚的商路

匈奴、突厥等游牧民族的西迁,很多是沿着这条商路进行的

二、欧亚大陆其他重要商路

(一)草原丝绸之路

中国古代主要有四条丝绸之路。“沙漠丝绸之路”由西汉张骞所开辟……“西南丝绸之路”……“草原丝绸之路”……“海上丝绸之路”……——刘庆柱《“丝绸之路”的考古认知》

从关中平原入蜀至成都平原,沿横断山麓南下,跨越澜沧江、怒江,向西进入缅甸和印度,再通往中亚、西亚等地的商路

二、欧亚大陆其他重要商路

(二)西南丝绸之路

1、路线:

计划:

出使身毒国(古印度)

原因:

①身毒国物产丰富,地势气候适合生活;

②距离蜀地较近;

③交通方便又无干扰。

印度

缅甸

成都

西安

茶马互市

关中平原

成都平原

横断山麓

澜沧江、

怒江

缅甸、印度

中亚、西亚

阅读教材p52的学思之窗,思考:张骞提出了怎样的探险计划?他为什么会提出这样的计划?

西南丝绸之路(茶马古道)

发展:汉武帝根据张骞通西域获得的信息,派人对这条道路进行了探索。 唐宋时期,中原与青藏高原形成茶马互市

地位:它在沟通古代中国西南地区与东南亚、南亚的联系上,长期发挥着重要作用。

指古代东西方海上交通线,随着航海技术的发展,它在东西方交流中发挥的作用越来越重要

二、欧亚大陆其他重要商路

(三)海上丝绸之路

1、概念:

(1)西汉:开辟了通往印度洋的海路

二、欧亚大陆其他重要商路

(三)海上丝绸之路

2、开通:

(2)宋元:能够制造排水量很大、可乘载数百人的巨舟,使用先进的帆索和磁罗盘,官方使节和私人商贾出洋航海频繁;中国与东南亚、南亚、西亚和东非地区建立了广泛联系;广州、泉州、明州等沿海口岸,成为重要交易枢纽

二、欧亚大陆其他重要商路

(三)海上丝绸之路

2、开通:

精美的华瓷外销,陆上交通,极易破损;而海路运输比之陆上运输,不仅安全、安稳,载量也大得多。据估计,一支由30头骆驼组成的沙漠商队,只能装载9000公斤货物,而一艘海船则可载船货60-70万公斤,相当于两千头骆驼的运输量。二者的优劣是显而易见的。

——何芳川《中外文化交流史》

结合视频文字材料和所学,分析宋代对外贸易发生以上变化的原因?

政治:政府积极的对外贸易政策

经济:经济重心南移;制瓷业发达

文化(科技):造船和航海技术发达

优势:海路比陆路更安全,载重量更大,成本更低

(3)明朝:郑和下西洋达到了古代“海上丝绸之路”交通的巅峰

二、欧亚大陆其他重要商路

(三)海上丝绸之路

2、开通:

二、欧亚大陆其他重要商路

(三)海上丝绸之路

2、开通:

3、作用:

(3)广州、泉州、明州等沿海口岸,成为海上丝绸之路的重要交通枢纽,促进了南方经济的发展

(1)在东西方交流中发挥的作用越来越重要;

(2)推动中国与东南亚、南亚、西亚和东非地区建立了广泛联系;

草原

丝路

陆上

丝路

西南丝路

海上

丝路

汉志商道

结合教材,概述通过“丝绸之路”在物质、技术和文化方面的对外输出和 对内引入的基本情况。

铁器

丝绸

瓷器

漆器

中 国

西

方

养蚕缫丝\中医药

核桃

良种马

香料

宝石

玻璃

苜蓿

石榴

葡萄

胡豆

胡瓜

中 国

西

方

佛教、祆教、犹太教等宗教; 中亚和西亚的杂技、魔术、音乐、舞蹈

三、古代商路上的中西文化交流

穿丝绸的凯撒

1、随着中国丝绸的不断向西出口,养蚕和缫丝技术逐渐传到东罗马帝国;漆器及其制造技术、铁器及冶铁技术经由中亚向西传播

养蚕和缫丝技术

三、古代商路上的中西文化交流

(一)物质和技术交流

第二小组

三、古代商路上的中西文化交流

(一)物质和技术交流

2、中国古代的四大发明经由陆路和海路传到西方

三、古代商路上的中西文化交流

(一)物质和技术交流

3、从8世纪起,陶瓷特别是瓷器成为中国大宗出口商品,主要沿海路外销到东南亚、南亚、西亚、北非、东非等地,深受当地人喜爱。西亚和北非工匠大量仿制中国各类瓷器,器形色彩、花纹都与中国瓷器类似,反映出当地人在审美等方面受到了中华文化的影响

第二小组

异域服饰、饮食的影响

三、古代商路上的中西文化交流

(一)物质和技术交流

4、西汉一度征服大宛国,获得了当地出产的良种“汗血马”, 同时引进了苜蓿( mùxu )、葡萄等。西瓜和中国古代文献中带“胡”字的物种,基本都是从西域传入的,中亚和西亚的服饰饮食对隋唐社会产生重大影响

食物、物种的传播

汗血马。头细颈高,四肢修长,皮薄毛细,步伐轻盈,力量大、速度快、耐力强,因“出汗血”而闻名。主要在土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家繁衍生息。

苜蓿,是一种豆科苜蓿属多年生草本植物,有“牧草之王”的美名。

三、古代商路上的中西文化交流

(一)物质和技术交流

5、棉花从陆海两个渠道传入中国,在宋元时发展为重要的经济作物,香料珠宝、金银器皿等外来商品,早期多从陆路传入,自宋代起基本来自海路

三、古代商路上的中西文化交流

(二)文化交流

1、宗教交流

(1)佛教在汉朝从印度经中亚传入中国,此后逐渐中国化,深刻影响了中国的思想、文学和艺术创作

(2)丝绸之路沿线保存下来的著名佛教石窟,融汇东西艺术风格,是人类文化史上的瑰宝

(3)继佛教之后,袄教、摩尼教、犹太教、伊斯兰教和基督教陆续传到中国

莫高窟中明显受西域影响的唐代雕塑服饰

当时流行的西域乐舞

三、古代商路上的中西文化交流

(一)文化交流

2、艺术、医学的传播

(1)中亚和西亚的杂技魔术、音乐、舞蹈在汉唐王朝广受欢迎

(2)中医药知识随着炼丹术传到阿拉伯地区

课堂小结

开通

上溯先秦

张骞“凿空”

隋唐兴盛

宋代海路

交流

物质交流之路

技术交流之路

文化交流之路

扩展

草原丝绸之路

西南丝绸之路

海上丝绸之路

丝绸

之路

影响

丝绸之路等商路不仅是商贸之路,而且是中西文化交流的桥梁

习题精练

4.(2024·济南)17—18世纪,中国的瓷器、漆器和丝绸等产品为了输出欧洲,专门按照欧洲风格制造;欧洲的建筑、园林等装饰造型竞相采用中国题材和模仿中国风格,也融入了欧洲固有的形式。这反映了( )

A.中西文明交流融会 B.中国打开欧洲市场

C.中国建筑技术发达 D.中华文明的先进性

A

[解析] 据材料信息并结合所学知识可知,新航路开辟以后,东西方文化交流不断加强,当时中国处于封建文明的最后辉煌,中国的传统手工业、中国的社会制度、思想文化、科学技术大量传播到西方,在西方形成了“中国热”,所以材料反映了中西文明交流融会,A项正确;材料中没有关于中国打开欧洲市场的相关论述,排除B项;欧洲建筑模仿中国风格,不代表中国建筑技术发达,排除C项;“中华文明的先进性”与本题材料主要结论“中西文明交流融会”不一致,排除D项。

2.下面是古代物种交流示意图,由图可知( )

A.注重海上丝绸之路交流

B.饮食结构出现显著变化

C.文明的交流具有双向性

D.经济作物种植面积扩大

C

[解析] 据图片信息可知,中原的漆器、铁器和丝绸流向西域,西域的汗血马、葡萄等动植物以及西域舞蹈传入中原,说明中原和西域之间的文明交流具有双向性,C项正确;图中反映的是陆上丝绸之路,排除A项;据图中信息可知,交流的内容除了蔬菜水果还有生产生活物品以及舞蹈,“饮食结构出现显著变化”的表述不全面,排除B项;材料未涉及经济作物种植的情况,排除D项

3.如图是在广西合浦汉墓出土的汉朝金球,它的特色是中空,在空心的黄金球上面,焊接上了一颗颗黄金做的小圆点,这是古代地中海地区的焊接技术,在西方史籍中也有记载。据此可知,汉代( )

A.中欧开始了直接的经济联系

B.丝绸之路促进了文化交融

C.丝绸之路的重心发生了转移

D.手工业生产技术领先世界

B

[解析] 根据材料并结合所学知识可知,图中文物是汉代贵族的陪葬品,但其却具有古代地中海地区的焊接技术风格,表明早在汉代就已经出现了中外文化交流和融合的局面,这与汉代开通丝绸之路密切相关,B项正确;仅凭该文物不能证明“中欧开始了直接的经济联系”,排除A项;汉代中国丝绸之路的重心尚在陆路,直到宋代才转为以海路为主,排除C项;仅凭材料中的文物不能得出中国手工业生产领先世界的结论,排除D项。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享