第10课《往事依依》课件(共36张PPT) 2024—2025学年统编版语文七年级上册

文档属性

| 名称 | 第10课《往事依依》课件(共36张PPT) 2024—2025学年统编版语文七年级上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-11-10 17:44:10 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

往事依依

作者:于漪

课程导入

同学们,英国湖畔派诗人华滋华斯说过:从一个人的童年可以看到他的成年。而时光飞逝,岁月如歌,当我们回首往事时,它是一首醉人的诗,还是一段飞扬的心情 今天就让我们一起走进于漪老师的童年生活吧!一起来欣赏她的一篇她的优美散文——《往事依依》

教学目标

1.能概括作者童年时的几件事情,了解作者的童年趣味生活。说出她对文学作品的感情。

2.能通过朗读,感受本文语言的优美,并能具体点评。 3.学会运用人物的情态等描写方法表现精神生活。

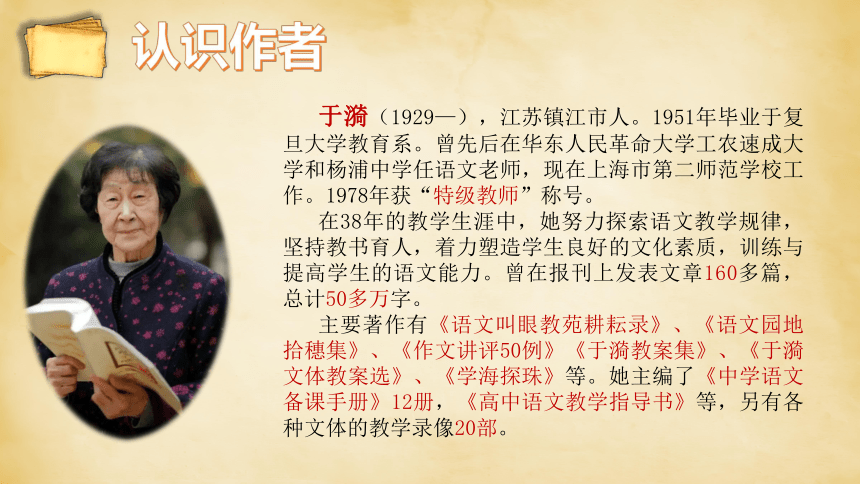

于漪(1929—),江苏镇江市人。1951年毕业于复旦大学教育系。曾先后在华东人民革命大学工农速成大学和杨浦中学任语文老师,现在上海市第二师范学校工作。1978年获“特级教师”称号。

在38年的教学生涯中,她努力探索语文教学规律,坚持教书育人,着力塑造学生良好的文化素质,训练与提高学生的语文能力。曾在报刊上发表文章160多篇,总计50多万字。

主要著作有《语文叫眼教苑耕耘录》、《语文园地拾穗集》、《作文讲评50例》《于漪教案集》、《于漪文体教案选》、《学海探珠》等。她主编了《中学语文备课手册》12册,《高中语文教学指导书》等,另有各种文体的教学录像20部。

认识作者

创作背景

二

《往事依依》是原是于漪老师应河南《中学生阅读》(初中版)编辑部一再邀请而写,刊登在该刊1999年第7期的“追忆黄金时光”栏目上。文章题目显示了对美好往事的深深怀恋之情。 于老师教学风格独特,著述颇多,成就斐然。这与其青少年时期所受的文学熏陶分不开。

生字词

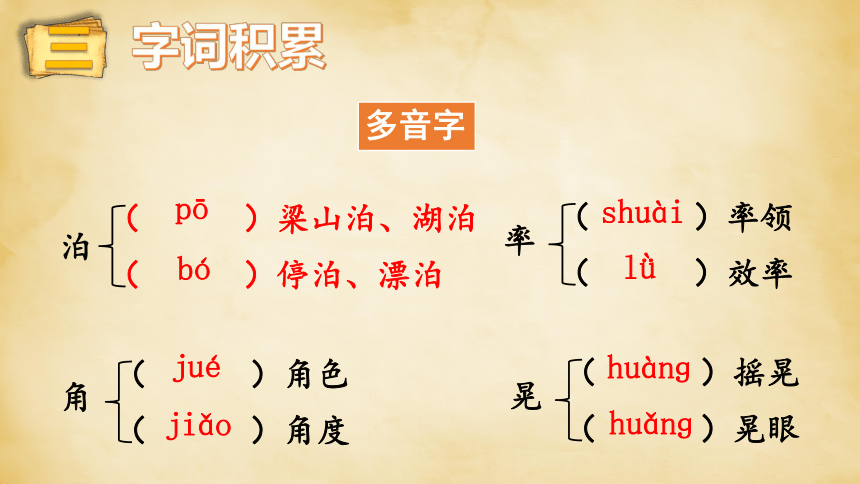

字词积累

三

模糊 ( mó ) 浩渺( miǎo ) 重读( chóng )

绚丽 ( xuàn ) 雕镂( lòu ) 角色( jué )

镌刻 ( juān ) 谆谆( zhūn ) 素娥( é )

婵娟 ( chán ) 徜徉( chánɡ yánɡ)

眼花缭乱( liáo ) 心旷神怡( yí )

( )率领( )效率

率

shuài

lǜ

( )梁山泊、湖泊( )停泊、漂泊

泊

pō

bó

( )摇晃( )晃眼

晃

huànɡ

huǎnɡ

( )角色

( )角度

角

jué

jiǎo

字词积累

三

多音字

窜( )逃窜

蹿( )蹿红

撺( )撺掇

渺( )浩渺

缈( )缥缈

miǎo

cuàn

miǎo

cuān

cuān

镌( )镌刻

携( )携带

juān

xié

缭( )眼花缭乱

撩( )撩人心弦

瞭( )瞭望

liáo

liáo

liào

字词积累

三

形近字

字词积累

三

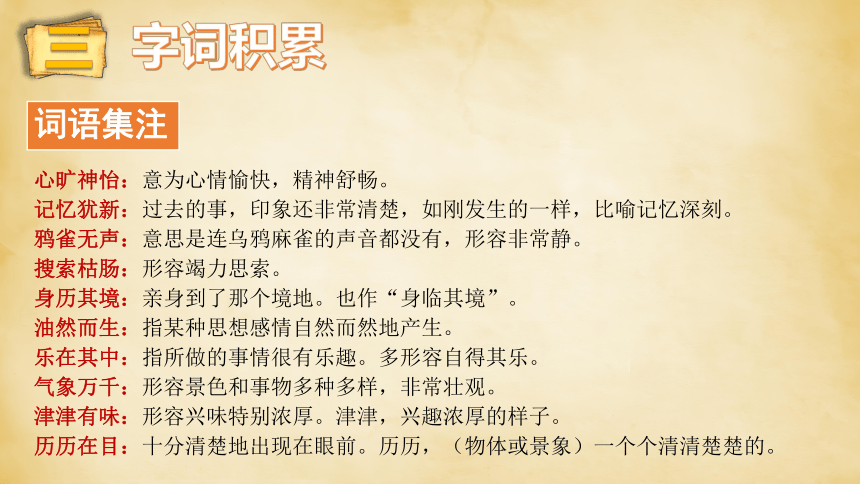

词语集注

心旷神怡:意为心情愉快,精神舒畅。

记忆犹新:过去的事,印象还非常清楚,如刚发生的一样,比喻记忆深刻。

鸦雀无声:意思是连乌鸦麻雀的声音都没有,形容非常静。

搜索枯肠:形容竭力思索。

身历其境:亲身到了那个境地。也作“身临其境”。

油然而生:指某种思想感情自然而然地产生。

乐在其中:指所做的事情很有乐趣。多形容自得其乐。

气象万千:形容景色和事物多种多样,非常壮观。

津津有味:形容兴味特别浓厚。津津,兴趣浓厚的样子。

历历在目:十分清楚地出现在眼前。历历,(物体或景象)一个个清清楚楚的。

四、初读课文

1、如何理解题目中的“依依”?

2、朗读课文,一句话概括文章内容,并理清结构层次。

3、在文中于老师回忆了哪些往事?这些往事给她带来了怎样的感受和影响?请默读课文,填写下列表格。

初读课文

四

1、如何理解题目中的“依依”?

“依依”有两个意思:

①形容树枝柔弱,随风摇摆,如“杨柳依依”。

②形容留恋,不忍分离,如“依依不舍”。

题目中的“依依”应是第2个意思,这里指“萦绕胸怀,十分留恋”。

初读课文

四

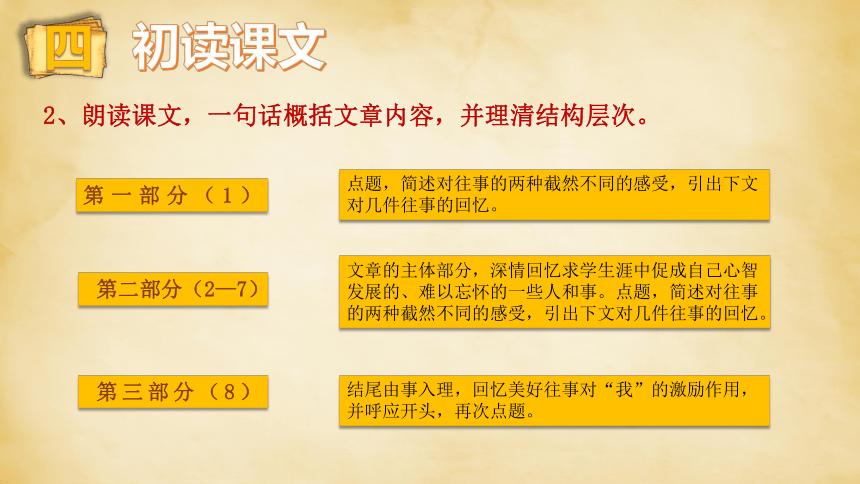

2、朗读课文,一句话概括文章内容,并理清结构层次。

第一部分(1)

第二部分(2—7)

第三部分(8)

文章的主体部分,深情回忆求学生涯中促成自己心智发展的、难以忘怀的一些人和事。点题,简述对往事的两种截然不同的感受,引出下文对几件往事的回忆。

点题,简述对往事的两种截然不同的感受,引出下文对几件往事的回忆。

结尾由事入理,回忆美好往事对“我”的激励作用,并呼应开头,再次点题。

初读课文

四

3、在文中于老师回忆了哪些往事?这些往事给她带来了怎样的感受和影响?请默读课文,填写下列表格。

阶段 主要事件 感受 影响

小时候 看山水画和《水浒传》插图 启发“我”的形象思维

童年 读《千家诗》 沉醉意境,美不胜收

初中 深深感动,深受感染 培养“我”课外阅读的兴趣

老师谆谆教导 铭刻在心

小结:作者按照时间顺序,围绕“读书”分别选取了看画、读诗、听课等事件进行叙写,且各有侧重。可谓线索明晰,选材精当。

乐在其中,身历其境(津津有味)

获得美的享受、生活乐趣

听两位国文老师诵读宋词和诗歌

使“我”一生受用

精读课文,品味语言

五

(1)第2段中写了看图画,从艺术形象中受到了最初的文学熏陶。作者看了哪些景色?请同学们找出相关语句进行朗读,并赏析。

梁山雄伟险峻,水泊烟波浩渺,水面有无边无际的芦苇,山上有一排排大房子……

“雄伟险峻”“烟波浩渺”形象地写出了梁山的雄伟和水泊的广阔,描绘出一幅美丽的图画。

精读课文,品味语言

五

(1)第2段中写了看图画,从艺术形象中受到了最初的文学熏陶。作者看了哪些景色?请同学们找出相关语句进行朗读,并赏析。

几十年过去,不少事情已经模糊,有的搜索枯肠而不得,但有几件事仍历历在目,至今记忆犹新。

“搜索枯肠”和“历历在目”形成鲜明的对比和强烈的反差,衬托“几件事”印象非常深刻。

精读课文,品味语言

五

(1)第2段中写了看图画,从艺术形象中受到了最初的文学熏陶。作者看了哪些景色?请同学们找出相关语句进行朗读,并赏析。

几十年过去,不少事情已经模糊,有的搜索枯肠而不得,但有几件事仍历历在目,至今记忆犹新。

“搜索枯肠”和“历历在目”形成鲜明的对比和强烈的反差,衬托“几件事”印象非常深刻。

精读课文,品味语言

五

祖国的大地山川气象万千,家乡的山山水水也美丽非凡。一年之中,风光流转,

阴晴雨雪,丽日蓝天,风云变幻,真是美不胜收。

作者先多用四字短语或成语,简洁又生动形象地描绘了变化多端的自然美景,饱含作者热爱祖国、热爱家乡、热爱自然的情感,也交代了孕育《千家诗》中那些美妙的咏物诗的源头活水。

后又引用《千家诗》中歌咏祖国四季风光的优美诗句和描绘那五彩纷呈的世界的精妙词语,具体表现阅读《千家诗》带给“我”的美好感受和浓郁情趣,也使读者感受到自然的美丽和作者深厚的文学素养,还能感受到作者爱祖国、爱家乡、爱大自然的情怀。

(2)作者在写读诗往事的时候,先概述了家乡风物,然后引用了众多《千家诗》中的诗句,这是为什么?请同学们朗读第4段,思考并回答问题。

精读课文,品味语言

五

(3)作者运用的四字短语典雅凝练,引人遐想。作者又是怎样通过画中之景进行联想的呢?找出相关语句,并体会。

这一切,在我幼小的心灵里好像就是家乡长江边焦山一带。那时读《水浒传》,会不知不觉……犹如身历其境,真是津津有味。

作者将《水浒传》中的图景与家乡焦山一带进行联想,使自己如临其境。“好像就是”“不知不觉”“犹如身历其境”等语句形象地描绘出“我”借助眼前的景物解读梁山泊背景的读书趣事。

精读课文,品味语言

五

(4)第5段中的“雕镂”和“镌刻”在词典中都解释为“雕刻”,既然意思相同,为什么不用同一个呢?谈谈你的理解。

为了避免重复,使语言富于变化。

二者表达的情感及程度不同。“雕镂”写出了老师的讲课对“我”的影响之深,让“我”永不忘记;“镌刻”则指“我”对诗歌的深刻印象。

精读课文,品味语言

五

(5)第5段写了两位国文老师入情入理讲课时,运用了多种描写方法,请结合具体语句进行赏析。

运用动作描写,写老师朗诵时摇晃的动作,生动地写出了老师朗诵时的沉浸、陶醉及对学生的影响。

老师朗诵时头与肩膀左右摇摆着,真是悲歌慷慨,我们这些做学生的,爱国情怀油然而生。

精读课文,品味语言

五

(5)第5段写了两位国文老师入情入理讲课时,运用了多种描写方法,请结合具体语句进行赏析。

运用神态描写和正侧面描写相结合的方法,“凝注”从正面写出了老师教学时的专注神态,富有深情;学生的“鸦雀无声”“被深深感动了”从侧面表现出了国文老师的朗诵使学生身临其境。

老师朗诵着,进入了角色,那深深感动的神情凝注在眼睛里。这种感情传染了整个教室,一堂鸦雀无声,大家都被深深感动了。

合作探究

六

(1)童年生活可以写的往事很多,为什么作者选择这几件事情来回忆呢?

作者回忆的几件事都与读书(画)有关。作为语文教育专家,正是学生时代所读的书编织了于漪老师童年美丽的生活花环,给了她广阔的天地,给了作者美的享受和情感的熏陶,才使得于老师对自然、对生活、对家乡、对祖国有着深厚的情感,让作者成为一个志趣高尚的人。

合作探究

六

(2)看山水画、读《千家诗》、听国文老师讲课,删去一部分行不行?颠倒次序可以吗?

不能删去。这三件事分别从热爱自然、热爱生活、热爱祖国的角度来写,各有侧重。

这三件事之所以给作者留下深刻印象,说明它们在作者成长的道路上起了十分重要的作用,如果去掉,文章就显得单薄了。

这三件事的内涵是逐步丰富的。

合作探究

六

(3)作者回忆了两位国文老师分别诵读辛弃疾的《南乡子·登京口北固亭有怀》和田汉的《南归》的情境,感染了大家,也令作者难以忘怀。结合资料,请用原文回答这两位老师对作者的启发。

①诗词背景

《南乡子·登京口北固亭有怀》:作者晚年任镇江知府时,登北固亭极目远眺,只见滚滚长江,却难见中原故国,不禁心潮起伏,思绪万端。他从京口曾是三国东吴都城,想到当年孙权仅十九岁便统帅万军坐镇东南,多次战胜强敌的英雄业绩,对比眼前只图苟安的南宋小朝廷的昏庸无能,感慨系之,便写下了这首词。

合作探究

六

《南归》:《南归》是田汉早期的一部浪漫主义话剧,作者运用浪漫的想象,童话般地描写了春姑娘和流浪诗人辛先生、青年农民李正明之间的男女感情,表现他们倦于现实人生的苦恼与美好憧憬的幻灭,悲叹理想、现实间的冲突。剧作弥漫着悲伤的气息,同时又交织着坚决的反抗。

②作者所处时代背景

生于1929年的于漪在炮火连天中辗转求学:先是以优异成绩考入江苏教育学院附属师范学校;一年后因学校调整,再考入省立淮安中学;读了一个学期,淮安中学搬迁,又考入刚刚复校的镇江中学。

此后,我对新文学更有兴趣,读了许多有名的中外小说,开阔了眼界,使自己的心与时代更加贴近了。

合作探究

六

(4)结合文章内容,梳理这两位老师上课的异同点。说说这样安排是否重复,有何作用。

不同点 相同点

老师

所教内容

诵读课文的特点

学生们的感受

对“我”产生的影响

国文老师

代课国文老师

都是国文老师

宋词(古)

现代诗(今)

都是抒情诗词

把慷慨的感情融入身体动作

把深深的感情凝注在眼睛里

都采用诵读法,都深入人心

激发学生爱国之情

学生都被深深感动

学生都深受感染

对新文学更有兴趣

从此喜欢读辛弃疾的词

都是抒情诗词

不重复。

虽然都是写了两位国文老师入情入理讲课的情形,但所讲内容是一古一今,讲课情状也不同,对同学们和“我”的影响更不一样。这样写,充分展现了老师入情入理的讲课对学生开启心智、陶冶情感、培养兴趣所起的重要作用。

合作探究

六

(5)作者在追溯少年时代的往事时,字里行间也流露出缕缕情思。你能体会这种感情吗?你能从她的依依往事中探寻到她成长的源头吗?

A:体会情感:

①看山水画:写神情专注、徜徉画中之乐,表现了热爱大自然之情。

②读《评注图像水浒传》:写浮想联翩、如历其境之乐,表现了好读书、善品味之趣。

③读《千家诗》:写吟诵诗句、沉醉诗境之乐,表现了爱国、爱美、爱生活之情。

④听国文老师上课:写聆听朗诵、深受感染之乐,表现了酷爱文学、关注时代的情思。

B:作者成长的源头:

少年时代多读优秀的文学作品,接受优秀文化的熏陶。

合作探究

六

(6)文章结尾“金色的回忆”一语包含着作者怎样的情感?

①“金色的回忆”一语包含着“我”对这些往事深深的留恋之情;

②这些往事对“我”的成长意义重大,也将在今后不断催“我”奋进,是“我”十分珍贵的记忆,因而,“金色的回忆”一语也包含着“我”对这些往事的珍视之情。

往事依依,金色的回忆唤起我的青春激情,催我不断奋进。

点题

呼应开头的“记忆犹新”,简短有力收束全文,点明文章中心。

合作探究

六

(7) 本文语言质朴,写的也都是生活中的平常小事,却能给我们的成长以不小的启示。我们学了这篇课文后,获得了怎样的启示?

读书,能给我们带来许多乐趣,能开阔视野,开启心智,给我们以美的享受和情感熏陶。在平时的学习和生活中,我们应自觉、认真、主动地多读书,读好书,明做人之理。

本文谈到了一些读书方法,如作者小时候运用的图文结合法,联想想象法,国文老师的朗诵法等都值得我们在读书时借鉴运用。

合作探究

六

(7) 本文语言质朴,写的也都是生活中的平常小事,却能给我们的成长以不小的启示。我们学了这篇课文后,获得了怎样的启示?

读书,能给我们带来许多乐趣,能开阔视野,开启心智,给我们以美的享受和情感熏陶。在平时的学习和生活中,我们应自觉、认真、主动地多读书,读好书,明做人之理。

本文谈到了一些读书方法,如作者小时候运用的图文结合法,联想想象法,国文老师的朗诵法等都值得我们在读书时借鉴运用。

七、课堂小结

于漪深情追溯了少年时代的“依依”往事,抒写了自己热爱自然、热爱生活、热爱祖国的深情,告诉青少年要多读书,读好书,明做人之理,做一个志趣高尚的人。希望同学们能向于老师学习,热爱自然,热爱读书,热爱文学,做一个志趣高尚的人。希望多年后的你们回忆起今天的依依往事时,依然会热爱语文。

七、课堂小结

写作特色

1.层次清晰,结构严谨。

课文题目“往事依依”是贯串全文的纽带,开头有感而发,引出对几件往事的回忆,接着追忆看山水画、读《评注图像水浒传》、读《千家诗》、听国文课、谈读书收获等往事,最后由事入理,抒发感悟,强调回忆往事的激励作用。文章由现实到回忆再到现实,层次清晰,结构严谨。

七、课堂小结

写作特色

2.用词准确,生动传神。

本文的语言优美,名言佳句处处可见,如描绘评注图象所展现的梁山景象(第2段),祖国家乡美好的风光气象(第4段),描摹国文老师讲课入神的情态(第5段)等等。

1.从下列句子中找出错别字,在其下面画杠,在括号中订正。

(1)家里有一部《评注图像水浒传》,一打开,就被一辐辐插图吸引住了。( )

(2)我似乎目睹何涛、黄安率领的官军在茫茫荡荡的焦山下,在芦苇水港中走头无路、狼狈逃窜的情景。( )

(3)脑海里常常浮现五采纷呈的世界,沉浸在美的享受中,生活情趣浓浓郁郁。 ( )

课堂检测

八

2.在横线上填写有关词语,完全正确的一项是( )

(1)几十年过去,不少事情已经________,有的搜索枯肠而不可得。

(2)书,给我以广阔的天地,而其中________我童年美丽的生活花环的,竟是一本让人看不上眼的石印本《千家诗》。

(3)这种感情________了整个教室,一堂鸦雀无声,大家都被深深感动了。

A.糊涂 编织 传染 B.模糊 编织 传染

C.模糊 编织 感染 D.模糊 编写 传染

课堂检测

八

往事依依

作者:于漪

课程导入

同学们,英国湖畔派诗人华滋华斯说过:从一个人的童年可以看到他的成年。而时光飞逝,岁月如歌,当我们回首往事时,它是一首醉人的诗,还是一段飞扬的心情 今天就让我们一起走进于漪老师的童年生活吧!一起来欣赏她的一篇她的优美散文——《往事依依》

教学目标

1.能概括作者童年时的几件事情,了解作者的童年趣味生活。说出她对文学作品的感情。

2.能通过朗读,感受本文语言的优美,并能具体点评。 3.学会运用人物的情态等描写方法表现精神生活。

于漪(1929—),江苏镇江市人。1951年毕业于复旦大学教育系。曾先后在华东人民革命大学工农速成大学和杨浦中学任语文老师,现在上海市第二师范学校工作。1978年获“特级教师”称号。

在38年的教学生涯中,她努力探索语文教学规律,坚持教书育人,着力塑造学生良好的文化素质,训练与提高学生的语文能力。曾在报刊上发表文章160多篇,总计50多万字。

主要著作有《语文叫眼教苑耕耘录》、《语文园地拾穗集》、《作文讲评50例》《于漪教案集》、《于漪文体教案选》、《学海探珠》等。她主编了《中学语文备课手册》12册,《高中语文教学指导书》等,另有各种文体的教学录像20部。

认识作者

创作背景

二

《往事依依》是原是于漪老师应河南《中学生阅读》(初中版)编辑部一再邀请而写,刊登在该刊1999年第7期的“追忆黄金时光”栏目上。文章题目显示了对美好往事的深深怀恋之情。 于老师教学风格独特,著述颇多,成就斐然。这与其青少年时期所受的文学熏陶分不开。

生字词

字词积累

三

模糊 ( mó ) 浩渺( miǎo ) 重读( chóng )

绚丽 ( xuàn ) 雕镂( lòu ) 角色( jué )

镌刻 ( juān ) 谆谆( zhūn ) 素娥( é )

婵娟 ( chán ) 徜徉( chánɡ yánɡ)

眼花缭乱( liáo ) 心旷神怡( yí )

( )率领( )效率

率

shuài

lǜ

( )梁山泊、湖泊( )停泊、漂泊

泊

pō

bó

( )摇晃( )晃眼

晃

huànɡ

huǎnɡ

( )角色

( )角度

角

jué

jiǎo

字词积累

三

多音字

窜( )逃窜

蹿( )蹿红

撺( )撺掇

渺( )浩渺

缈( )缥缈

miǎo

cuàn

miǎo

cuān

cuān

镌( )镌刻

携( )携带

juān

xié

缭( )眼花缭乱

撩( )撩人心弦

瞭( )瞭望

liáo

liáo

liào

字词积累

三

形近字

字词积累

三

词语集注

心旷神怡:意为心情愉快,精神舒畅。

记忆犹新:过去的事,印象还非常清楚,如刚发生的一样,比喻记忆深刻。

鸦雀无声:意思是连乌鸦麻雀的声音都没有,形容非常静。

搜索枯肠:形容竭力思索。

身历其境:亲身到了那个境地。也作“身临其境”。

油然而生:指某种思想感情自然而然地产生。

乐在其中:指所做的事情很有乐趣。多形容自得其乐。

气象万千:形容景色和事物多种多样,非常壮观。

津津有味:形容兴味特别浓厚。津津,兴趣浓厚的样子。

历历在目:十分清楚地出现在眼前。历历,(物体或景象)一个个清清楚楚的。

四、初读课文

1、如何理解题目中的“依依”?

2、朗读课文,一句话概括文章内容,并理清结构层次。

3、在文中于老师回忆了哪些往事?这些往事给她带来了怎样的感受和影响?请默读课文,填写下列表格。

初读课文

四

1、如何理解题目中的“依依”?

“依依”有两个意思:

①形容树枝柔弱,随风摇摆,如“杨柳依依”。

②形容留恋,不忍分离,如“依依不舍”。

题目中的“依依”应是第2个意思,这里指“萦绕胸怀,十分留恋”。

初读课文

四

2、朗读课文,一句话概括文章内容,并理清结构层次。

第一部分(1)

第二部分(2—7)

第三部分(8)

文章的主体部分,深情回忆求学生涯中促成自己心智发展的、难以忘怀的一些人和事。点题,简述对往事的两种截然不同的感受,引出下文对几件往事的回忆。

点题,简述对往事的两种截然不同的感受,引出下文对几件往事的回忆。

结尾由事入理,回忆美好往事对“我”的激励作用,并呼应开头,再次点题。

初读课文

四

3、在文中于老师回忆了哪些往事?这些往事给她带来了怎样的感受和影响?请默读课文,填写下列表格。

阶段 主要事件 感受 影响

小时候 看山水画和《水浒传》插图 启发“我”的形象思维

童年 读《千家诗》 沉醉意境,美不胜收

初中 深深感动,深受感染 培养“我”课外阅读的兴趣

老师谆谆教导 铭刻在心

小结:作者按照时间顺序,围绕“读书”分别选取了看画、读诗、听课等事件进行叙写,且各有侧重。可谓线索明晰,选材精当。

乐在其中,身历其境(津津有味)

获得美的享受、生活乐趣

听两位国文老师诵读宋词和诗歌

使“我”一生受用

精读课文,品味语言

五

(1)第2段中写了看图画,从艺术形象中受到了最初的文学熏陶。作者看了哪些景色?请同学们找出相关语句进行朗读,并赏析。

梁山雄伟险峻,水泊烟波浩渺,水面有无边无际的芦苇,山上有一排排大房子……

“雄伟险峻”“烟波浩渺”形象地写出了梁山的雄伟和水泊的广阔,描绘出一幅美丽的图画。

精读课文,品味语言

五

(1)第2段中写了看图画,从艺术形象中受到了最初的文学熏陶。作者看了哪些景色?请同学们找出相关语句进行朗读,并赏析。

几十年过去,不少事情已经模糊,有的搜索枯肠而不得,但有几件事仍历历在目,至今记忆犹新。

“搜索枯肠”和“历历在目”形成鲜明的对比和强烈的反差,衬托“几件事”印象非常深刻。

精读课文,品味语言

五

(1)第2段中写了看图画,从艺术形象中受到了最初的文学熏陶。作者看了哪些景色?请同学们找出相关语句进行朗读,并赏析。

几十年过去,不少事情已经模糊,有的搜索枯肠而不得,但有几件事仍历历在目,至今记忆犹新。

“搜索枯肠”和“历历在目”形成鲜明的对比和强烈的反差,衬托“几件事”印象非常深刻。

精读课文,品味语言

五

祖国的大地山川气象万千,家乡的山山水水也美丽非凡。一年之中,风光流转,

阴晴雨雪,丽日蓝天,风云变幻,真是美不胜收。

作者先多用四字短语或成语,简洁又生动形象地描绘了变化多端的自然美景,饱含作者热爱祖国、热爱家乡、热爱自然的情感,也交代了孕育《千家诗》中那些美妙的咏物诗的源头活水。

后又引用《千家诗》中歌咏祖国四季风光的优美诗句和描绘那五彩纷呈的世界的精妙词语,具体表现阅读《千家诗》带给“我”的美好感受和浓郁情趣,也使读者感受到自然的美丽和作者深厚的文学素养,还能感受到作者爱祖国、爱家乡、爱大自然的情怀。

(2)作者在写读诗往事的时候,先概述了家乡风物,然后引用了众多《千家诗》中的诗句,这是为什么?请同学们朗读第4段,思考并回答问题。

精读课文,品味语言

五

(3)作者运用的四字短语典雅凝练,引人遐想。作者又是怎样通过画中之景进行联想的呢?找出相关语句,并体会。

这一切,在我幼小的心灵里好像就是家乡长江边焦山一带。那时读《水浒传》,会不知不觉……犹如身历其境,真是津津有味。

作者将《水浒传》中的图景与家乡焦山一带进行联想,使自己如临其境。“好像就是”“不知不觉”“犹如身历其境”等语句形象地描绘出“我”借助眼前的景物解读梁山泊背景的读书趣事。

精读课文,品味语言

五

(4)第5段中的“雕镂”和“镌刻”在词典中都解释为“雕刻”,既然意思相同,为什么不用同一个呢?谈谈你的理解。

为了避免重复,使语言富于变化。

二者表达的情感及程度不同。“雕镂”写出了老师的讲课对“我”的影响之深,让“我”永不忘记;“镌刻”则指“我”对诗歌的深刻印象。

精读课文,品味语言

五

(5)第5段写了两位国文老师入情入理讲课时,运用了多种描写方法,请结合具体语句进行赏析。

运用动作描写,写老师朗诵时摇晃的动作,生动地写出了老师朗诵时的沉浸、陶醉及对学生的影响。

老师朗诵时头与肩膀左右摇摆着,真是悲歌慷慨,我们这些做学生的,爱国情怀油然而生。

精读课文,品味语言

五

(5)第5段写了两位国文老师入情入理讲课时,运用了多种描写方法,请结合具体语句进行赏析。

运用神态描写和正侧面描写相结合的方法,“凝注”从正面写出了老师教学时的专注神态,富有深情;学生的“鸦雀无声”“被深深感动了”从侧面表现出了国文老师的朗诵使学生身临其境。

老师朗诵着,进入了角色,那深深感动的神情凝注在眼睛里。这种感情传染了整个教室,一堂鸦雀无声,大家都被深深感动了。

合作探究

六

(1)童年生活可以写的往事很多,为什么作者选择这几件事情来回忆呢?

作者回忆的几件事都与读书(画)有关。作为语文教育专家,正是学生时代所读的书编织了于漪老师童年美丽的生活花环,给了她广阔的天地,给了作者美的享受和情感的熏陶,才使得于老师对自然、对生活、对家乡、对祖国有着深厚的情感,让作者成为一个志趣高尚的人。

合作探究

六

(2)看山水画、读《千家诗》、听国文老师讲课,删去一部分行不行?颠倒次序可以吗?

不能删去。这三件事分别从热爱自然、热爱生活、热爱祖国的角度来写,各有侧重。

这三件事之所以给作者留下深刻印象,说明它们在作者成长的道路上起了十分重要的作用,如果去掉,文章就显得单薄了。

这三件事的内涵是逐步丰富的。

合作探究

六

(3)作者回忆了两位国文老师分别诵读辛弃疾的《南乡子·登京口北固亭有怀》和田汉的《南归》的情境,感染了大家,也令作者难以忘怀。结合资料,请用原文回答这两位老师对作者的启发。

①诗词背景

《南乡子·登京口北固亭有怀》:作者晚年任镇江知府时,登北固亭极目远眺,只见滚滚长江,却难见中原故国,不禁心潮起伏,思绪万端。他从京口曾是三国东吴都城,想到当年孙权仅十九岁便统帅万军坐镇东南,多次战胜强敌的英雄业绩,对比眼前只图苟安的南宋小朝廷的昏庸无能,感慨系之,便写下了这首词。

合作探究

六

《南归》:《南归》是田汉早期的一部浪漫主义话剧,作者运用浪漫的想象,童话般地描写了春姑娘和流浪诗人辛先生、青年农民李正明之间的男女感情,表现他们倦于现实人生的苦恼与美好憧憬的幻灭,悲叹理想、现实间的冲突。剧作弥漫着悲伤的气息,同时又交织着坚决的反抗。

②作者所处时代背景

生于1929年的于漪在炮火连天中辗转求学:先是以优异成绩考入江苏教育学院附属师范学校;一年后因学校调整,再考入省立淮安中学;读了一个学期,淮安中学搬迁,又考入刚刚复校的镇江中学。

此后,我对新文学更有兴趣,读了许多有名的中外小说,开阔了眼界,使自己的心与时代更加贴近了。

合作探究

六

(4)结合文章内容,梳理这两位老师上课的异同点。说说这样安排是否重复,有何作用。

不同点 相同点

老师

所教内容

诵读课文的特点

学生们的感受

对“我”产生的影响

国文老师

代课国文老师

都是国文老师

宋词(古)

现代诗(今)

都是抒情诗词

把慷慨的感情融入身体动作

把深深的感情凝注在眼睛里

都采用诵读法,都深入人心

激发学生爱国之情

学生都被深深感动

学生都深受感染

对新文学更有兴趣

从此喜欢读辛弃疾的词

都是抒情诗词

不重复。

虽然都是写了两位国文老师入情入理讲课的情形,但所讲内容是一古一今,讲课情状也不同,对同学们和“我”的影响更不一样。这样写,充分展现了老师入情入理的讲课对学生开启心智、陶冶情感、培养兴趣所起的重要作用。

合作探究

六

(5)作者在追溯少年时代的往事时,字里行间也流露出缕缕情思。你能体会这种感情吗?你能从她的依依往事中探寻到她成长的源头吗?

A:体会情感:

①看山水画:写神情专注、徜徉画中之乐,表现了热爱大自然之情。

②读《评注图像水浒传》:写浮想联翩、如历其境之乐,表现了好读书、善品味之趣。

③读《千家诗》:写吟诵诗句、沉醉诗境之乐,表现了爱国、爱美、爱生活之情。

④听国文老师上课:写聆听朗诵、深受感染之乐,表现了酷爱文学、关注时代的情思。

B:作者成长的源头:

少年时代多读优秀的文学作品,接受优秀文化的熏陶。

合作探究

六

(6)文章结尾“金色的回忆”一语包含着作者怎样的情感?

①“金色的回忆”一语包含着“我”对这些往事深深的留恋之情;

②这些往事对“我”的成长意义重大,也将在今后不断催“我”奋进,是“我”十分珍贵的记忆,因而,“金色的回忆”一语也包含着“我”对这些往事的珍视之情。

往事依依,金色的回忆唤起我的青春激情,催我不断奋进。

点题

呼应开头的“记忆犹新”,简短有力收束全文,点明文章中心。

合作探究

六

(7) 本文语言质朴,写的也都是生活中的平常小事,却能给我们的成长以不小的启示。我们学了这篇课文后,获得了怎样的启示?

读书,能给我们带来许多乐趣,能开阔视野,开启心智,给我们以美的享受和情感熏陶。在平时的学习和生活中,我们应自觉、认真、主动地多读书,读好书,明做人之理。

本文谈到了一些读书方法,如作者小时候运用的图文结合法,联想想象法,国文老师的朗诵法等都值得我们在读书时借鉴运用。

合作探究

六

(7) 本文语言质朴,写的也都是生活中的平常小事,却能给我们的成长以不小的启示。我们学了这篇课文后,获得了怎样的启示?

读书,能给我们带来许多乐趣,能开阔视野,开启心智,给我们以美的享受和情感熏陶。在平时的学习和生活中,我们应自觉、认真、主动地多读书,读好书,明做人之理。

本文谈到了一些读书方法,如作者小时候运用的图文结合法,联想想象法,国文老师的朗诵法等都值得我们在读书时借鉴运用。

七、课堂小结

于漪深情追溯了少年时代的“依依”往事,抒写了自己热爱自然、热爱生活、热爱祖国的深情,告诉青少年要多读书,读好书,明做人之理,做一个志趣高尚的人。希望同学们能向于老师学习,热爱自然,热爱读书,热爱文学,做一个志趣高尚的人。希望多年后的你们回忆起今天的依依往事时,依然会热爱语文。

七、课堂小结

写作特色

1.层次清晰,结构严谨。

课文题目“往事依依”是贯串全文的纽带,开头有感而发,引出对几件往事的回忆,接着追忆看山水画、读《评注图像水浒传》、读《千家诗》、听国文课、谈读书收获等往事,最后由事入理,抒发感悟,强调回忆往事的激励作用。文章由现实到回忆再到现实,层次清晰,结构严谨。

七、课堂小结

写作特色

2.用词准确,生动传神。

本文的语言优美,名言佳句处处可见,如描绘评注图象所展现的梁山景象(第2段),祖国家乡美好的风光气象(第4段),描摹国文老师讲课入神的情态(第5段)等等。

1.从下列句子中找出错别字,在其下面画杠,在括号中订正。

(1)家里有一部《评注图像水浒传》,一打开,就被一辐辐插图吸引住了。( )

(2)我似乎目睹何涛、黄安率领的官军在茫茫荡荡的焦山下,在芦苇水港中走头无路、狼狈逃窜的情景。( )

(3)脑海里常常浮现五采纷呈的世界,沉浸在美的享受中,生活情趣浓浓郁郁。 ( )

课堂检测

八

2.在横线上填写有关词语,完全正确的一项是( )

(1)几十年过去,不少事情已经________,有的搜索枯肠而不可得。

(2)书,给我以广阔的天地,而其中________我童年美丽的生活花环的,竟是一本让人看不上眼的石印本《千家诗》。

(3)这种感情________了整个教室,一堂鸦雀无声,大家都被深深感动了。

A.糊涂 编织 传染 B.模糊 编织 传染

C.模糊 编织 感染 D.模糊 编写 传染

课堂检测

八

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首