人与环境 专项练 2025年高考生物一轮复习备考

文档属性

| 名称 | 人与环境 专项练 2025年高考生物一轮复习备考 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 236.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-11-11 15:47:17 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人与环境 专项练

2025年高考生物一轮复习备考

一、单选题

1.嘉塘保护地位于三江源国家级自然保护区,生活着荒漠猫、黑颈鹤等动物,其中荒漠猫是中国特有物种,属于国家二级保护动物,易危级。下列相关叙述正确的是( )

A.保护荒漠猫最有效的措施是将其迁入动物园

B.黑颈鹤具有观赏性,体现了生物多样性的潜在价值

C.该保护地生活着众多种类的动物,体现了物种多样性

D.建立自然保护区的目的是保护生物的基因多样性

2.下列选项中都能减少生态足迹的是( )

①垃圾分类②自驾旅游③立体农业④青贮、氨化处理⑤一次性餐具使用⑥过腹还田

A.①③④⑥ B.①②④⑤

C.①③⑤⑥ D.②④⑤⑥

3.通过对生态足迹需求与自然生态系统的承载力进行比较,可以判断某一国家或地区目前可持续发展的状态,以便对未来人类生存和社会经济发展作出科学规划和建议。下列叙述不正确的是( )

A.碳足迹是指吸收燃烧化石燃料所排放的CO 所需的森林和海洋面积

B.生态足迹的持续增大,可能会导致土地荒漠化和海平面上升

C.培育高光合效率的农作物、“桑基鱼塘”等生产方式能减少生态足迹

D.健康环保的生活方式,如低碳出行、多吃素食等可有效减少生态足迹

4.岳麓山自然保护区是国家级重点风景名胜区,位于古城长沙湘江两岸,由丘陵低山、江、河、湖泊、自然动植物以及文化古迹、近代名人墓葬、革命纪念遗址等组成,为城市山岳型风景名胜区。保护区内,对种群、群落、生态系统的研究至关重要。下列有关说法正确的是( )

A.岳麓山自然保护区的建立属于保护生物多样性措施中的易地保护

B.保护区林冠层郁闭度的增加,导致一年蓬(草本植物)的种群密度降低为密度制约因素的影响

C.岳麓山从山脚到山顶海拔不同,植物种类和数量有差异,体现了群落的垂直结构

D.种间关系、优势种都是群落水平研究的问题

5.2024年4月22日是第55个世界地球日,中国主题是“珍爱地球,人与自然和谐共生”。世界地球日是一个专为世界环境保护而设立的节日,旨在提高民众对于现有环境问题的认识,并动员民众参与到环保运动中,通过绿色低碳生活,改善地球的整体环境。下列关于生态环境保护的叙述错误的是( )

A.建立植物园和动物园是保护野生生物多样性最有效的措施

B.退耕还林、退耕还湖、低碳出行等措施都可以缩小生态足迹

C.鸟类繁殖季节实施封闭管理,可通过提高出生率增加基因多样性

D.降低土壤污染物、改善生物生存环境,有利于生态系统的自生

6.2021年以来,保山市政府对东河进行了生态工程建设,围绕“水资源匮乏、污染超负荷、生态空间不足”三大“病源”进行综合治理和流域生态修复。下列相关说法正确的是( )

A.东河河岸栽种的植物既能净化水体又能美化环境,体现了生物多样性的间接和直接价值

B.应及时引入市内外各种净水植物进行有效治理和修复

C.废水处理、点源和非点源污染控制和建立缓冲带等措施都遵循了生态学的循环原理

D.创造有益于生物组分的生长、发育、繁殖和形成互利共存关系,是利用了生态学的协调原理

7.下列有关生态学内容及生态工程的说法,正确的是( )

A.生态工程是指人类应用生态学和系统学等学科的基本原理和方法,对已被破坏的生态环境进行修复、重建,从而提高生产力或改善生态环境

B.土壤的结构和化学成分决定了在这一区域内定居和繁衍的植物和动物的种类,说明生物群落与无机环境有着密不可分的联系

C.在农村综合发展型生态工程中,可在玉米等作物还未成熟时就将果穗和秸秆一起收获,直接作为牛羊的青饲料,称为青贮

D.生态足迹是指维持某一人口单位所需的生产资源的土地及水域面积,而碳足迹中不包括水域(海洋)面积

8.科学家发现,在过去的10年里,南极臭氧空洞面积出现缩小趋势,且南极的臭氧可能在2070年左右恢复到1980年的水平。下列叙述错误的是( )

A.人类减少氟利昂等物质的排放可能是臭氧空洞缩小的原因

B.臭氧层被持续破坏可能会导致物种灭绝速度大大加快

C.臭氧空洞缩小能减少酸雨的形成

D.臭氧层出现空洞是一个全球性的生态环境问题

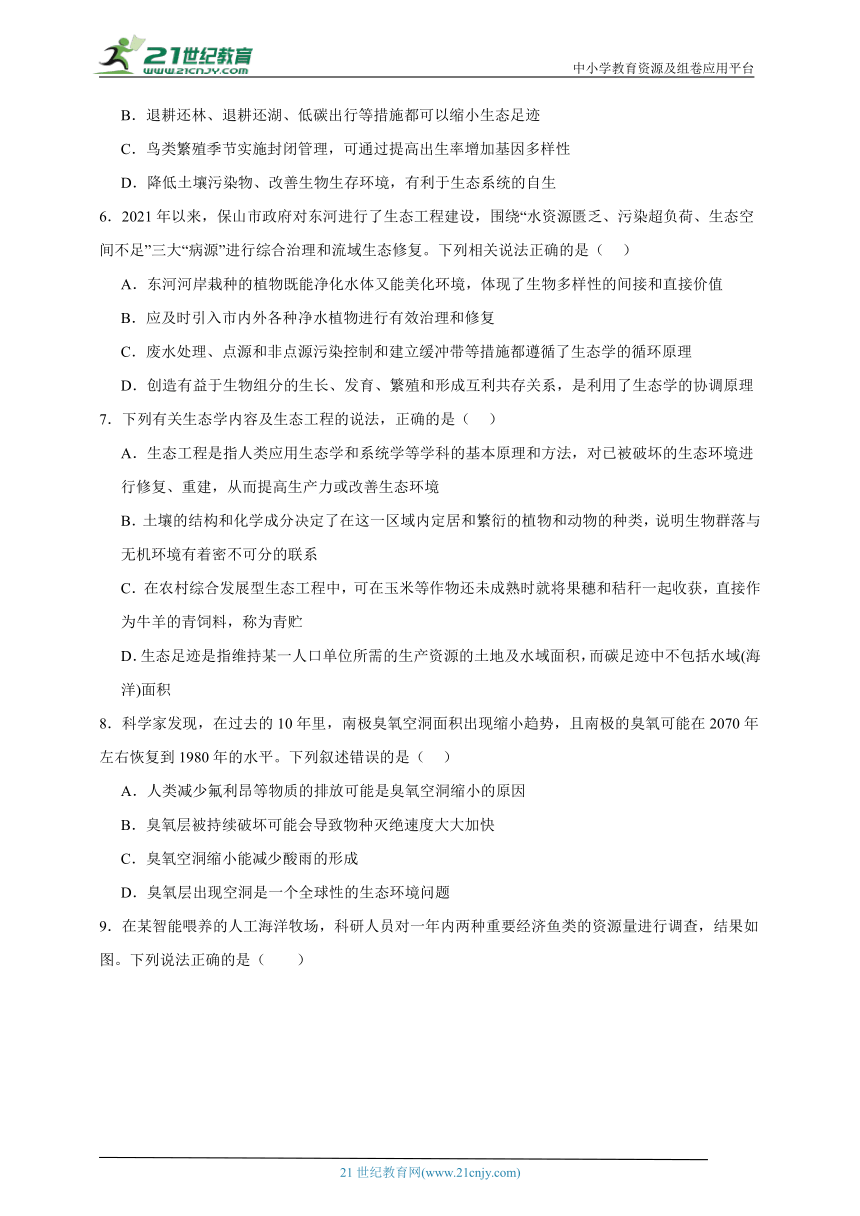

9.在某智能喂养的人工海洋牧场,科研人员对一年内两种重要经济鱼类的资源量进行调查,结果如图。下列说法正确的是( )

A.生产者固定的太阳能为流入该海洋牧场的总能量

B.12月没有调查到A鱼,与其喜欢较高水温的生活习性有关

C.食用海带比食用B鱼产生的生态足迹更大,对生态和环境的影响更大

D.两种经济鱼类不同的生活习性是物种间长期协同进化的结果,与环境无关

10.绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力。必须加快更新发展方式绿色转型,助力碳达峰、碳中和。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚定不移走生态优先、绿色发展之路。下列关于碳循环的叙述错误的是( )

A.在生物圈的碳循环过程中生产者和分解者发挥着不可替代的作用

B.碳循环以有机碳形式在生物群落和非生物环境之间循环往复发生

C.倡导发展生态农业有利于减少碳排放,有助于实现碳中和的目标

D.缩小人类自身碳足迹和开发新能源等都有助于实现碳中和的目标

11.为践行“绿水青山就是金山银山”的理念,截至2022年底,我国已建成的各级各类自然保护区达到3352个。下列有关自然保护区作用的叙述,不正确的是( )

A.保护了珍贵的动植物资源,并使它们得到发展

B.提供了肉类食物的来源,开发了生物资源

C.可提供科学研究,为引种驯化提供科学依据

D.为大量繁殖提供种源,为培养新品种提供原始材料

12.传统农业会使用大量的化肥农药,而生态农业注重保护和改善生态环境,在不造成环境污染的同时,种植和收获农产品。另外,传统农业追求单一化大规模生产,而生态农业注重生态循环,减量化生产,物种多样化种植。甲、乙两个池塘处于同一地区,甲周围的农田采用传统农业模式,乙周围的农田采用生态农业模式,遇大雨,田地上多余的雨水都会流入对应的池塘内。下列相关叙述错误的是( )

A.甲、乙两个池塘中,较容易发生水华现象的是甲

B.与传统农业相比,生态农业的生态系统稳定性较强

C.生态农业种植物种多样化,仅体现了生态工程的整体原理

D.生态农业注重实现农业的可持续发展,尽量不破坏环境

13.近年来,浙江省全力打造黄金海岸线,发展生态旅游。一路沙滩、岛礁、滩涂红树林(秋茄,红树林的常见品种)等景观,展现了浙江滨海的独特风光和人文魅力。下列关于黄金海岸线及其改造叙述错误的是( )

A.治理过程中可能发生了次生演替

B.改造影响了当地群落演替的速度

C.红树林净化海水的功能体现了生物多样性的直接价值

D.改造过程运用系统工程的方法和技术指导生产实践

14.弗兰克氏菌能够与沙棘等非豆科木本植物形成根瘤,进行高效的共生固氮,促进植物根系生长,增强其对旱、寒等逆境的适应性。下列叙述错误的是( )

A.沙棘可作为西北干旱地区的修复树种

B.在矿区废弃地选择种植沙棘,未遵循生态工程的协调原理

C.二者共生改良土壤条件,可为其他树种的生长创造良好环境

D.研究弗兰克氏菌的遗传多样性有利于沙棘在生态修复中的应用

15.沙漠化防治一直是困扰人类的难题。为了固定流沙、保障包兰铁路的运行,我国人民探索出将麦草插入沙丘防止沙流动的“草方格”固沙技术。流沙固定后,“草方格”内原有沙生植物种子萌发、生长,群落逐渐形成,沙漠化得到治理。在“草方格”内种植沙生植物,可加速治沙进程。甘肃古浪八步沙林场等地利用该技术,成功阻挡了沙漠的侵袭,生态效益显著,成为沙漠化治理的典范。关于“草方格”技术,下列叙述错误的是( )

A.采用“草方格”技术进行流沙固定、植被恢复遵循了生态工程的自生原理

B.在“草方格”内种植沙拐枣、梭梭等沙生植物遵循了生态工程的协调原理

C.在未经人工种植的“草方格”内,植物定植、群落形成过程属于初生演替

D.实施“草方格”生态工程促进了生态系统防风固沙、水土保持功能的实现

二、非选择题

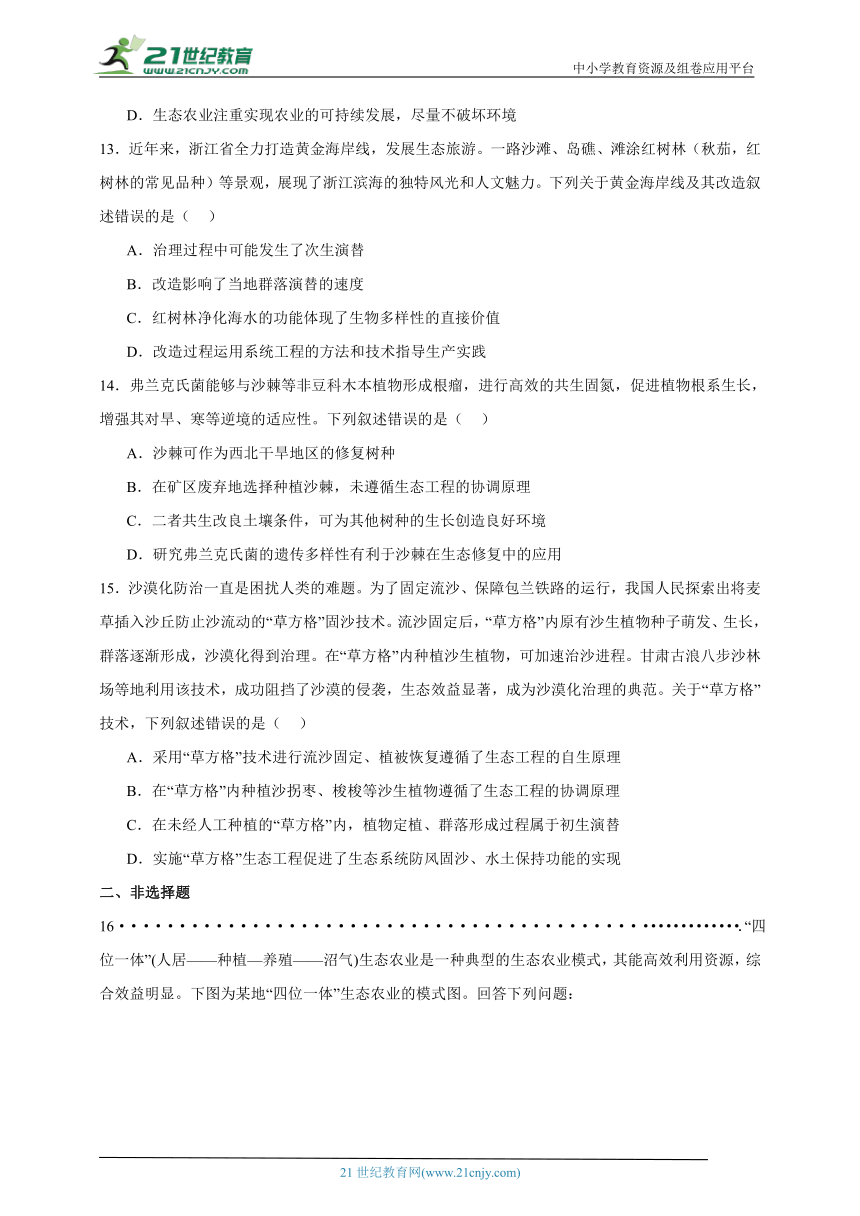

16························································.“四位一体”(人居——种植—养殖——沼气)生态农业是一种典型的生态农业模式,其能高效利用资源,综合效益明显。下图为某地“四位一体”生态农业的模式图。回答下列问题:

(1)“四位一体”生态农业是根据生态系统的 (答2点)功能而设计的,该系统中一个生产环节的产出可作为另一个生产环节的投入,使得系统中的废弃物能被多次利用,从而大大提高了能量的 。碳在该农业生态系统的各组成成分之间的流动形式为 . 。

(2)该“四位一体”生态农业中包含的两条食物链是:(①玉米→鸡→人; ②玉米→蝗虫→蛇→鹰。食物链一般不超过5个营养级,原因是 。鹰粪便中的能量属于 的同化量。

(3)“四位一体”生态农业模式的建立要考虑环境承载力,处理好生物与环境的协调与平衡,这体现了生态工程的 原理。“四位一体”生态农业模式实现了生活垃圾、动物粪便、沼渣和沼液的充分利用,这体现了生态工程的 原理。

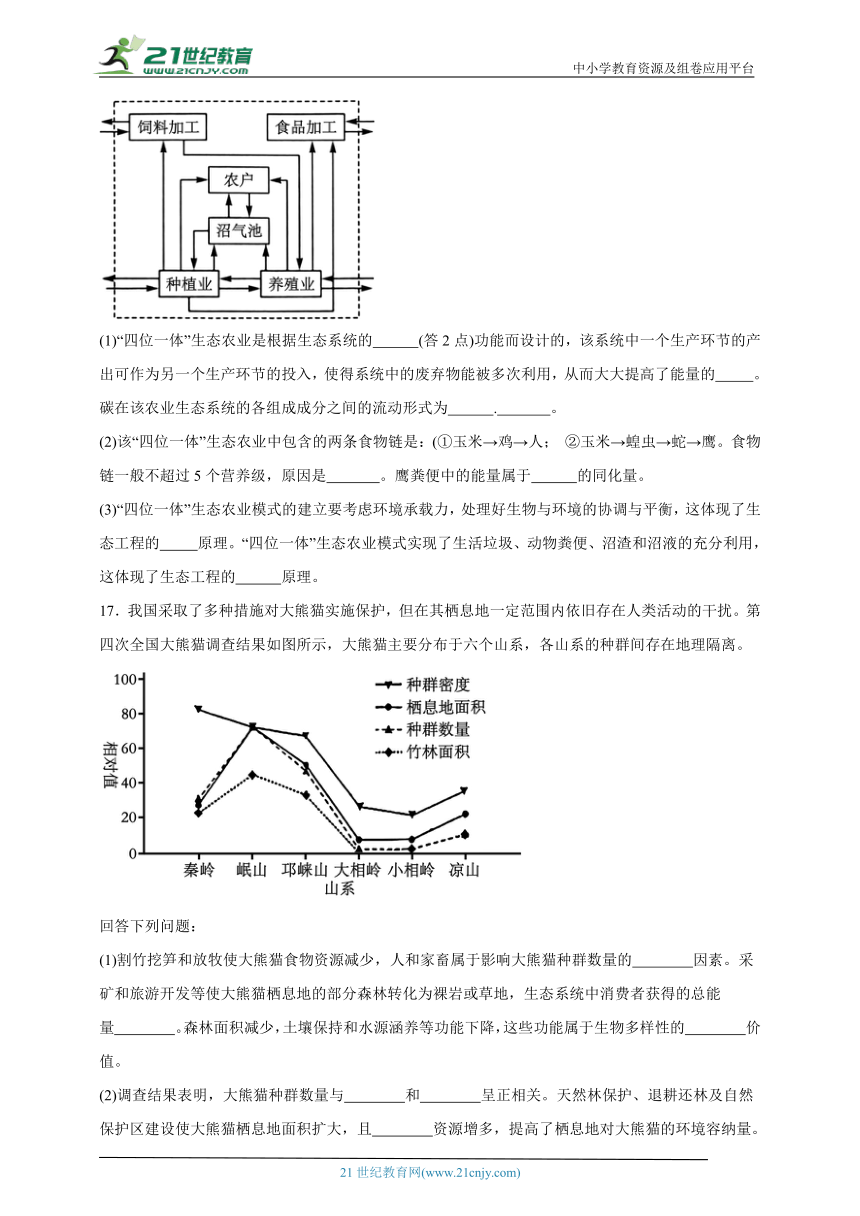

17.我国采取了多种措施对大熊猫实施保护,但在其栖息地一定范围内依旧存在人类活动的干扰。第四次全国大熊猫调查结果如图所示,大熊猫主要分布于六个山系,各山系的种群间存在地理隔离。

回答下列问题:

(1)割竹挖笋和放牧使大熊猫食物资源减少,人和家畜属于影响大熊猫种群数量的 因素。采矿和旅游开发等使大熊猫栖息地的部分森林转化为裸岩或草地,生态系统中消费者获得的总能量 。森林面积减少,土壤保持和水源涵养等功能下降,这些功能属于生物多样性的 价值。

(2)调查结果表明,大熊猫种群数量与 和 呈正相关。天然林保护、退耕还林及自然保护区建设使大熊猫栖息地面积扩大,且 资源增多,提高了栖息地对大熊猫的环境容纳量。而旅游开发和路网扩张等使大熊猫栖息地丧失和 导致大熊猫被分为33个局域种群,种群增长受限。

(3)调查结果表明,岷山山系大熊猫栖息地面积和竹林面积最大,秦岭山系的秦岭箭竹等大熊猫主食竹资源最丰富,这些环境特征有利于提高种群的繁殖能力。据此分析,环境资源如何通过改变出生率和死亡率影响大熊猫种群密度: 。

(4)综合分析,除了就地保护,另提出2条保护大熊猫的措施: 。

参考答案:

1.C

A、保护荒漠猫最有效的措施是就地保护,A错误;

B、黑颈鹤具观赏性,观赏性是对人类直接有利的非实用意义价值,属于生物多样性的直接价值,B错误;

C、该保护地生活着众多种类的动物,体现了物种多样性,C正确;

D、建立自然保护地的目的是保护生物的的多样性,生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,D错误。

2.A

①垃圾分类,有利于实现能量的多级利用,减少对原材料的消耗,能减少生态足迹,①正确;

②自驾旅游会消耗较多的能源,增大生态足迹,②错误;

③立体农业能合理利用资源,提高能量利用率,减少生态足迹,③正确;

④作物茎秆经过青贮、氨化处理,可作为牲畜的饲料,增加了能量的利用率,能减少生态足迹,④正确;

⑤一次性餐具使用,会造成木材浪费,会增大生态足迹,⑤错误;

⑥过腹还田是指将动物的粪便投放到农田,实现了物质的良性循环和多途径利用,能减少生态足迹,⑥正确。

综上分析,A正确,BCD错误。

3.A

A、碳足迹是指扣除海洋对碳的吸收量之后,吸收化石燃料燃烧排放的二氧化碳等所需的森林面积,A错误;

B、生态足迹的持续增大,意味着对资源的需求和对环境的压力增加,可能会导致土地荒漠化和海平面上升等生态问题,B正确;

C、培育高光合效率的农作物可以提高单位面积的生产力,“桑基鱼塘”等生产方式实现了资源的高效利用和循环,这些都能减少生态足迹,C正确;

D、健康环保的生活方式,如低碳出行减少了能源消耗和温室气体排放,多吃素食降低了对畜牧业的需求,从而减少土地占用等,可有效减少生态足迹,D正确。

4.D

A、岳麓山自然保护区的建立属于保护生物多样性措施中的就地保护,A错误;

B、一年蓬的种群密度与林冠层的郁闭度有关,即与一年蓬受到的光照强度有关,阳光对种群密度的影响为非密度制约因素的影响,B错误;

C、从山脚到山顶的分布是由于地形的变化引起的,体现了群落的水平结构,C错误;

D、种间关系、优势种都是群落水平研究的问题,D正确。

5.A

A、建立植物园和动物园属于易地保护,易地保护是为行将灭绝的物种提供最后的生存机会,就地保护是保护野生生物多样性最有效的措施,A错误;

B、退耕还林,退耕还湖,低碳出行等措施可以减少人类对生态和环境的影响,缩小生态足迹,B正确;

C、在鸟类繁殖季节实施封闭管理,可减少人类对鸟类繁殖的影响,通过提高出生率增加基因多样性,使不同鸟类的繁殖数量均增加,C正确;

D、降低土壤污染物,改善生物生存环境,有利于生物的生长发育,提高生物多样性,有利于生态系统的自生,D正确。

6.A

A、东河河岸栽种的植物能美化环境体现了生物多样性的直接价值,净化水体体现了生物多样性的间接价值,A正确;

B、为效治理和修复,应当引入进水植物,但应考虑协调与平衡,应避免出现生物入侵等问题,因此不能盲目引入区域外各种净水植物,B错误;

C、点源和非点源污染控制和建立缓冲带是为了减少人类生产、生活对生态系统的干扰,而不是出于生态工程的循环原理,C错误;

D、创造有益于生物组分的生长、发育、繁殖和形成互利共存关系,是利用了生态学的自生原理,D错误。

7.B

A、生态工程是指人类应用生态学和系统学等学科的基本原理和方法,对人工生态系统进行分析、设计和调控,或对已被破坏的生态环境进行修复、重建,从而提高生态系统的生产力或改善生态环境,促进人类社会与自然环境和谐发展的系统工程技术或综合工艺工程,A错误;

B、生态系统的结构和化学成分决定了该区域的生物种类,说明生物群落与无机环境有着密不可分的联系,如水分和温度会影响生物的分布,B正确;

C、是指在玉米等作物没有完全成熟时,将果穗和秸秆一起收获切碎,通过厌氧发酵成为牛羊的青饲料,C错误;

D、生态足迹是指在现有技术条件下,维持某一 人口单位(一个人、一 座城市、一个国家或全人类)生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积,D错误。

8.C

A、人类排放到大气中的氟利昂、哈龙等是引起平流层中臭氧减少的主要原因,人类减少氟利昂等物质的排放可能导致臭氧空洞缩小,A正确;

B、臭氧层被持续破坏,到达地球表面的紫外辐射强度就会增加,影响动植物正常的生长,可能会导致物种灭绝速度大大加快,B正确;

C、人类向大气中排放过多的硫和氮的氧化物是形成酸雨的主要原因,人类排放到大气中的氟利昂、哈龙等是引起平流层中臭氧减少的主要原因,两者没有直接的因果关系,所以臭氧空洞缩小不能减少酸雨的形成,C错误;

D、臭氧层出现空洞,到达地球表面的紫外辐射强度就会增加,紫外辐射能造成细胞死亡,从而影响各种生物,这是一个全球性的生态环境问题,D正确。

9.B

A、该生态系统为智能喂养的人工海洋牧场,流入该生态系统的总能量为生产者固定的太阳能和人工投入饲料中的化学能,A错误;

B、12月气温低,12月没有调查到A鱼的原因可能与其喜欢较高温度的生活习性有关,B正确;

C、在食物网中,B鱼的营养级比海带高,根据能量流动具有逐级递减的特点,食用海带比食用B鱼产生的生态足迹更小,对生态和环境的影响更小,C错误;

D、两种经济鱼类不同的生活习性是物种间长期协同进化的结果,也是与环境相互选择的结果,D错误。

10.B

A、生产者能将无机碳固定为有机碳,分解者能将有机碳分解为无机碳,在生物圈的碳循环过程中生产者和分解者发挥着不可替代的作用,A正确;

B、碳在生物群落和无机环境之间主要是以二氧化碳的形式进行循环,B错误;

C、碳中和是指通过采取各种措施,将碳排放量减至零或接近零的环境保护行动,倡导发展生态农业有利于减少碳排放,有助于实现碳中和的目标,C正确;

D、碳足迹是指扣除海洋对碳的吸收量之后,吸收化石燃料排放的二氧化碳所需的森林面积,缩小人类自身碳足迹和开发新能源(减少二氧化碳的排放)等都有助于实现碳中和的目标,D正确。

11.B

A、保护了珍贵的动植物资源,并且可以使它们得到发展,丰富了生物多样性,为人类提供研究自然生态系统的场所,是自然保护区的作用,A正确;

B、建立自然保护区能保护珍贵稀有动植物资源,保护生物种类的多样性,并不是为了提供肉类食物,B错误;

C、可提供科学研究,便于进行连续、系统的长期观测以及珍稀物种的繁殖、驯化的研究,为引种驯化提供科学依据,是自然保护区的作用,C正确;

D、为大量繁殖提供种源,为培养新品种提供原始材料,是自然保护区的作用,D正确。

12.C

A、依题意,甲池塘周围的农田采用传统农业模式,乙池塘周围的农田采用生态农业模式。传统农业会使用大量的化肥农药,遇大雨,田地里的N、P 会随着多余的雨水流入甲池塘,因此甲池塘更易引起水华现象,A正确;

B、依题意,与传统农业相比,生态农业生态系统更注重物种多样化种植,其营养结构更复杂,稳定性较强,B正确;

C、生态农业种植物种多样化,即可提高生态系统的稳定性,又可产生更高的经济效益,体现了生态工程的自生、整体等原理,C错误;

D、与传统农业相比,生态农业模式实现了物质的良性循环,尽量不破坏环境,实现农业的可持续发展,D正确。

13.C

A、据题意可知,治理过程中可能发生了次生演替,A正确;

B、人为全力打造黄金海岸线,发展生态旅游。一路沙滩、岛礁、滩涂红树林(秋茄,红树林的常见品种)等景观,改造影响了当地群落演替的速度,B正确;

C、红树林净化海水的功能体现了生物多样性的间接价值,C错误;

D、黄金海岸线建立的兼顾社会、经济、自然三方效益,故改造过程运用系统工程的方法和技术指导生产实践,D正确。

14.B

A、结合题干,弗兰克氏菌能够与沙棘等非豆科木本植物形成根瘤,促进植物根系生长,增强其对旱、寒等逆境的适应性,故沙棘可作为西北干旱地区的修复树种,A正确;

B、在矿区废弃地选择种植沙棘,因地制宜,种植适合该地区生长的物种,遵循生态工程的协调原理,B错误;

C、弗兰克氏菌能够与沙棘等非豆科木本植物形成根瘤,进行高效的共生固氮,二者共生改良土壤条件,可为其他树种的生长创造良好环境,C正确;

D、弗兰克氏菌能够与沙棘等非豆科木本植物形成根瘤,利于固氮和增强植物的抗逆性,研究弗兰克氏菌的遗传多样性有利于沙棘在生态修复中的应用,D正确。

15.C

A、采用“草方格”技术进行流沙固定,创造有益于生物组分生长、发育、繁殖,使植被逐渐恢复,该过程遵循了生态工程的自生原理,A正确;

B、在“草方格”内种植沙拐枣、梭梭等沙生植物时考虑了生物与环境、生物与生物的协调与适应,遵循了生态工程的协调原理,B正确;

C、初生演替是指一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但是被彻底消灭了的地方发生的演替,而次生演替指原来有的植被虽然已经不存在,但是原来有的土壤基本保留,甚至还保留有植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替,“草方格”内保留有原有沙生植物种子,故该群落形成过程属于次生演替,C错误;

D、“草方格”固沙技术能防止沙子流动,有利于植被恢复,促进了生态系统防风固沙、水土保持功能的实现,D正确。

16.(1) 能量流动,物质循环 利用率 含碳有机物 CO2

(2) 能量沿食物链流动逐级递减,到第5个营养级时,剩余能量不足以维持一个营养级 蛇

(3) 协调 循环

(1)“四位一体”生态农业是根据生态系统的能量流动,物质循环规律而设计的,该系统中的废弃物能被多次利用,从而大大提高了能量的利用率。碳在该农业生态系统的不同组成成分之间的流动形式为含碳有机物和CO2。

(2)食物链一般不超过5个营养级,这是因为能量沿食物链流动逐级递减,到第5个营养级时,剩余能量不足以维持一个营养级。鹰粪便中的能量属于其上一营养级,即蛇的同化量。

(3)“四位一体”生态农业模式的建立要考虑环境承载力,处理好生物与环境的协调与平衡,这体现了生态工程的协调原理。“四位一体”生态农业模式实现了生活垃圾、动物粪便、沼渣和沼液的充分利用,这体现了生态工程的循环原理(在生态工程中促进系统的物质迁移与转化,既保证各个环节的物质迁移顺畅,也保证主要物质或元素的转化率较高)。

17.(1) 生物(密度制约) 减少 间接

(2) 栖息地面积 竹林面积 食物 碎片化

(3)丰富的食物资源和适宜的栖息空间可以提高大熊猫的繁殖,增加出生率,也可以降低种内竞争,减少死亡率,进而提高大熊猫的种群密度;大熊猫栖息地面积和竹林面积减小,大熊猫种群繁殖能力减弱,出生率降低,同时种内竞争增强,死亡率增加,导致大熊猫种群密度减小。

(4)将大熊猫从当前栖息地迁移到其他适宜生存的地区,有助于扩大大熊猫的遗传多样性;也可以建立大熊猫繁育中心,进行人工繁殖与饲养,可以增加大熊猫的数量,减轻野外种群的压力;制定更严格的法律法规,加大对大熊猫栖息地保护的力度,对非法捕猎、贩卖大熊猫及其制品的行为进行严厉打击,保护大熊猫的生存权益

(1)人和家畜会与大熊猫竞争食物资源,属于种间竞争关系,属于影响大熊猫种群数量的生物因素,因为对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的,也称为密度制约因素;采矿和旅游开发等导致森林面积减少,生态系统中生产者减少,固定的太阳能减少,因此生态系统中消费者获得的总能量减少;森林面积减少,土壤保持和水源涵养等功能下降,这属于调节生态系统的功能,属于间接价值。

(2)由图可知,与大熊猫种群数量曲线变化趋势一致的有栖息地面积和竹林面积,说明大熊猫种群数量与栖息地面积和竹林面积呈正相关;由图可知,竹林面积和栖息地面积与大熊猫种群数量呈正比,因此通过天然林保护、退耕还林及自然保护区建设使大熊猫栖息地面积扩大和食物(竹林面积)资源增多,可提高栖息地对大熊猫的环境容纳量;根据题意,人类活动导致大熊猫被分为33个局域种群,说明人类活动导致大熊猫栖息地丧失和碎片化。

(3)根据题意,栖息地面积和食物资源均会影响种群繁殖能力,即影响种群出生率,则大熊猫栖息地面积和竹林面积增大,会提高种群繁殖能力,出生率上升,同时种内竞争减弱,死亡率减小,进而提高种群密度,若大熊猫栖息地面积和竹林面积减小,大熊猫种群繁殖能力减弱,出生率降低,同时种内竞争增强,死亡率增加,导致大熊猫种群密度减小。

(4)对于保护大熊猫的措施,除了就地保护之外,还可以易地保护,如将大熊猫从当前栖息地迁移到其他适宜生存的地区,这样可以避免栖息地破坏、人类干扰等问题,同时也有助于扩大大熊猫的遗传多样性。在新的栖息地,大熊猫可以获得更多的食物资源和生存空间,从而提高其生存和繁殖机会。也可以建立大熊猫繁育中心,进行人工繁殖与饲养,可以增加大熊猫的数量,减轻野外种群的压力;制定更严格的法律法规,加大对大熊猫栖息地保护的力度。对非法捕猎、贩卖大熊猫及其制品的行为进行严厉打击,保护大熊猫的生存权益;还可利用人工授精技术增加大熊猫的出生率等等。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

人与环境 专项练

2025年高考生物一轮复习备考

一、单选题

1.嘉塘保护地位于三江源国家级自然保护区,生活着荒漠猫、黑颈鹤等动物,其中荒漠猫是中国特有物种,属于国家二级保护动物,易危级。下列相关叙述正确的是( )

A.保护荒漠猫最有效的措施是将其迁入动物园

B.黑颈鹤具有观赏性,体现了生物多样性的潜在价值

C.该保护地生活着众多种类的动物,体现了物种多样性

D.建立自然保护区的目的是保护生物的基因多样性

2.下列选项中都能减少生态足迹的是( )

①垃圾分类②自驾旅游③立体农业④青贮、氨化处理⑤一次性餐具使用⑥过腹还田

A.①③④⑥ B.①②④⑤

C.①③⑤⑥ D.②④⑤⑥

3.通过对生态足迹需求与自然生态系统的承载力进行比较,可以判断某一国家或地区目前可持续发展的状态,以便对未来人类生存和社会经济发展作出科学规划和建议。下列叙述不正确的是( )

A.碳足迹是指吸收燃烧化石燃料所排放的CO 所需的森林和海洋面积

B.生态足迹的持续增大,可能会导致土地荒漠化和海平面上升

C.培育高光合效率的农作物、“桑基鱼塘”等生产方式能减少生态足迹

D.健康环保的生活方式,如低碳出行、多吃素食等可有效减少生态足迹

4.岳麓山自然保护区是国家级重点风景名胜区,位于古城长沙湘江两岸,由丘陵低山、江、河、湖泊、自然动植物以及文化古迹、近代名人墓葬、革命纪念遗址等组成,为城市山岳型风景名胜区。保护区内,对种群、群落、生态系统的研究至关重要。下列有关说法正确的是( )

A.岳麓山自然保护区的建立属于保护生物多样性措施中的易地保护

B.保护区林冠层郁闭度的增加,导致一年蓬(草本植物)的种群密度降低为密度制约因素的影响

C.岳麓山从山脚到山顶海拔不同,植物种类和数量有差异,体现了群落的垂直结构

D.种间关系、优势种都是群落水平研究的问题

5.2024年4月22日是第55个世界地球日,中国主题是“珍爱地球,人与自然和谐共生”。世界地球日是一个专为世界环境保护而设立的节日,旨在提高民众对于现有环境问题的认识,并动员民众参与到环保运动中,通过绿色低碳生活,改善地球的整体环境。下列关于生态环境保护的叙述错误的是( )

A.建立植物园和动物园是保护野生生物多样性最有效的措施

B.退耕还林、退耕还湖、低碳出行等措施都可以缩小生态足迹

C.鸟类繁殖季节实施封闭管理,可通过提高出生率增加基因多样性

D.降低土壤污染物、改善生物生存环境,有利于生态系统的自生

6.2021年以来,保山市政府对东河进行了生态工程建设,围绕“水资源匮乏、污染超负荷、生态空间不足”三大“病源”进行综合治理和流域生态修复。下列相关说法正确的是( )

A.东河河岸栽种的植物既能净化水体又能美化环境,体现了生物多样性的间接和直接价值

B.应及时引入市内外各种净水植物进行有效治理和修复

C.废水处理、点源和非点源污染控制和建立缓冲带等措施都遵循了生态学的循环原理

D.创造有益于生物组分的生长、发育、繁殖和形成互利共存关系,是利用了生态学的协调原理

7.下列有关生态学内容及生态工程的说法,正确的是( )

A.生态工程是指人类应用生态学和系统学等学科的基本原理和方法,对已被破坏的生态环境进行修复、重建,从而提高生产力或改善生态环境

B.土壤的结构和化学成分决定了在这一区域内定居和繁衍的植物和动物的种类,说明生物群落与无机环境有着密不可分的联系

C.在农村综合发展型生态工程中,可在玉米等作物还未成熟时就将果穗和秸秆一起收获,直接作为牛羊的青饲料,称为青贮

D.生态足迹是指维持某一人口单位所需的生产资源的土地及水域面积,而碳足迹中不包括水域(海洋)面积

8.科学家发现,在过去的10年里,南极臭氧空洞面积出现缩小趋势,且南极的臭氧可能在2070年左右恢复到1980年的水平。下列叙述错误的是( )

A.人类减少氟利昂等物质的排放可能是臭氧空洞缩小的原因

B.臭氧层被持续破坏可能会导致物种灭绝速度大大加快

C.臭氧空洞缩小能减少酸雨的形成

D.臭氧层出现空洞是一个全球性的生态环境问题

9.在某智能喂养的人工海洋牧场,科研人员对一年内两种重要经济鱼类的资源量进行调查,结果如图。下列说法正确的是( )

A.生产者固定的太阳能为流入该海洋牧场的总能量

B.12月没有调查到A鱼,与其喜欢较高水温的生活习性有关

C.食用海带比食用B鱼产生的生态足迹更大,对生态和环境的影响更大

D.两种经济鱼类不同的生活习性是物种间长期协同进化的结果,与环境无关

10.绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力。必须加快更新发展方式绿色转型,助力碳达峰、碳中和。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚定不移走生态优先、绿色发展之路。下列关于碳循环的叙述错误的是( )

A.在生物圈的碳循环过程中生产者和分解者发挥着不可替代的作用

B.碳循环以有机碳形式在生物群落和非生物环境之间循环往复发生

C.倡导发展生态农业有利于减少碳排放,有助于实现碳中和的目标

D.缩小人类自身碳足迹和开发新能源等都有助于实现碳中和的目标

11.为践行“绿水青山就是金山银山”的理念,截至2022年底,我国已建成的各级各类自然保护区达到3352个。下列有关自然保护区作用的叙述,不正确的是( )

A.保护了珍贵的动植物资源,并使它们得到发展

B.提供了肉类食物的来源,开发了生物资源

C.可提供科学研究,为引种驯化提供科学依据

D.为大量繁殖提供种源,为培养新品种提供原始材料

12.传统农业会使用大量的化肥农药,而生态农业注重保护和改善生态环境,在不造成环境污染的同时,种植和收获农产品。另外,传统农业追求单一化大规模生产,而生态农业注重生态循环,减量化生产,物种多样化种植。甲、乙两个池塘处于同一地区,甲周围的农田采用传统农业模式,乙周围的农田采用生态农业模式,遇大雨,田地上多余的雨水都会流入对应的池塘内。下列相关叙述错误的是( )

A.甲、乙两个池塘中,较容易发生水华现象的是甲

B.与传统农业相比,生态农业的生态系统稳定性较强

C.生态农业种植物种多样化,仅体现了生态工程的整体原理

D.生态农业注重实现农业的可持续发展,尽量不破坏环境

13.近年来,浙江省全力打造黄金海岸线,发展生态旅游。一路沙滩、岛礁、滩涂红树林(秋茄,红树林的常见品种)等景观,展现了浙江滨海的独特风光和人文魅力。下列关于黄金海岸线及其改造叙述错误的是( )

A.治理过程中可能发生了次生演替

B.改造影响了当地群落演替的速度

C.红树林净化海水的功能体现了生物多样性的直接价值

D.改造过程运用系统工程的方法和技术指导生产实践

14.弗兰克氏菌能够与沙棘等非豆科木本植物形成根瘤,进行高效的共生固氮,促进植物根系生长,增强其对旱、寒等逆境的适应性。下列叙述错误的是( )

A.沙棘可作为西北干旱地区的修复树种

B.在矿区废弃地选择种植沙棘,未遵循生态工程的协调原理

C.二者共生改良土壤条件,可为其他树种的生长创造良好环境

D.研究弗兰克氏菌的遗传多样性有利于沙棘在生态修复中的应用

15.沙漠化防治一直是困扰人类的难题。为了固定流沙、保障包兰铁路的运行,我国人民探索出将麦草插入沙丘防止沙流动的“草方格”固沙技术。流沙固定后,“草方格”内原有沙生植物种子萌发、生长,群落逐渐形成,沙漠化得到治理。在“草方格”内种植沙生植物,可加速治沙进程。甘肃古浪八步沙林场等地利用该技术,成功阻挡了沙漠的侵袭,生态效益显著,成为沙漠化治理的典范。关于“草方格”技术,下列叙述错误的是( )

A.采用“草方格”技术进行流沙固定、植被恢复遵循了生态工程的自生原理

B.在“草方格”内种植沙拐枣、梭梭等沙生植物遵循了生态工程的协调原理

C.在未经人工种植的“草方格”内,植物定植、群落形成过程属于初生演替

D.实施“草方格”生态工程促进了生态系统防风固沙、水土保持功能的实现

二、非选择题

16························································.“四位一体”(人居——种植—养殖——沼气)生态农业是一种典型的生态农业模式,其能高效利用资源,综合效益明显。下图为某地“四位一体”生态农业的模式图。回答下列问题:

(1)“四位一体”生态农业是根据生态系统的 (答2点)功能而设计的,该系统中一个生产环节的产出可作为另一个生产环节的投入,使得系统中的废弃物能被多次利用,从而大大提高了能量的 。碳在该农业生态系统的各组成成分之间的流动形式为 . 。

(2)该“四位一体”生态农业中包含的两条食物链是:(①玉米→鸡→人; ②玉米→蝗虫→蛇→鹰。食物链一般不超过5个营养级,原因是 。鹰粪便中的能量属于 的同化量。

(3)“四位一体”生态农业模式的建立要考虑环境承载力,处理好生物与环境的协调与平衡,这体现了生态工程的 原理。“四位一体”生态农业模式实现了生活垃圾、动物粪便、沼渣和沼液的充分利用,这体现了生态工程的 原理。

17.我国采取了多种措施对大熊猫实施保护,但在其栖息地一定范围内依旧存在人类活动的干扰。第四次全国大熊猫调查结果如图所示,大熊猫主要分布于六个山系,各山系的种群间存在地理隔离。

回答下列问题:

(1)割竹挖笋和放牧使大熊猫食物资源减少,人和家畜属于影响大熊猫种群数量的 因素。采矿和旅游开发等使大熊猫栖息地的部分森林转化为裸岩或草地,生态系统中消费者获得的总能量 。森林面积减少,土壤保持和水源涵养等功能下降,这些功能属于生物多样性的 价值。

(2)调查结果表明,大熊猫种群数量与 和 呈正相关。天然林保护、退耕还林及自然保护区建设使大熊猫栖息地面积扩大,且 资源增多,提高了栖息地对大熊猫的环境容纳量。而旅游开发和路网扩张等使大熊猫栖息地丧失和 导致大熊猫被分为33个局域种群,种群增长受限。

(3)调查结果表明,岷山山系大熊猫栖息地面积和竹林面积最大,秦岭山系的秦岭箭竹等大熊猫主食竹资源最丰富,这些环境特征有利于提高种群的繁殖能力。据此分析,环境资源如何通过改变出生率和死亡率影响大熊猫种群密度: 。

(4)综合分析,除了就地保护,另提出2条保护大熊猫的措施: 。

参考答案:

1.C

A、保护荒漠猫最有效的措施是就地保护,A错误;

B、黑颈鹤具观赏性,观赏性是对人类直接有利的非实用意义价值,属于生物多样性的直接价值,B错误;

C、该保护地生活着众多种类的动物,体现了物种多样性,C正确;

D、建立自然保护地的目的是保护生物的的多样性,生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,D错误。

2.A

①垃圾分类,有利于实现能量的多级利用,减少对原材料的消耗,能减少生态足迹,①正确;

②自驾旅游会消耗较多的能源,增大生态足迹,②错误;

③立体农业能合理利用资源,提高能量利用率,减少生态足迹,③正确;

④作物茎秆经过青贮、氨化处理,可作为牲畜的饲料,增加了能量的利用率,能减少生态足迹,④正确;

⑤一次性餐具使用,会造成木材浪费,会增大生态足迹,⑤错误;

⑥过腹还田是指将动物的粪便投放到农田,实现了物质的良性循环和多途径利用,能减少生态足迹,⑥正确。

综上分析,A正确,BCD错误。

3.A

A、碳足迹是指扣除海洋对碳的吸收量之后,吸收化石燃料燃烧排放的二氧化碳等所需的森林面积,A错误;

B、生态足迹的持续增大,意味着对资源的需求和对环境的压力增加,可能会导致土地荒漠化和海平面上升等生态问题,B正确;

C、培育高光合效率的农作物可以提高单位面积的生产力,“桑基鱼塘”等生产方式实现了资源的高效利用和循环,这些都能减少生态足迹,C正确;

D、健康环保的生活方式,如低碳出行减少了能源消耗和温室气体排放,多吃素食降低了对畜牧业的需求,从而减少土地占用等,可有效减少生态足迹,D正确。

4.D

A、岳麓山自然保护区的建立属于保护生物多样性措施中的就地保护,A错误;

B、一年蓬的种群密度与林冠层的郁闭度有关,即与一年蓬受到的光照强度有关,阳光对种群密度的影响为非密度制约因素的影响,B错误;

C、从山脚到山顶的分布是由于地形的变化引起的,体现了群落的水平结构,C错误;

D、种间关系、优势种都是群落水平研究的问题,D正确。

5.A

A、建立植物园和动物园属于易地保护,易地保护是为行将灭绝的物种提供最后的生存机会,就地保护是保护野生生物多样性最有效的措施,A错误;

B、退耕还林,退耕还湖,低碳出行等措施可以减少人类对生态和环境的影响,缩小生态足迹,B正确;

C、在鸟类繁殖季节实施封闭管理,可减少人类对鸟类繁殖的影响,通过提高出生率增加基因多样性,使不同鸟类的繁殖数量均增加,C正确;

D、降低土壤污染物,改善生物生存环境,有利于生物的生长发育,提高生物多样性,有利于生态系统的自生,D正确。

6.A

A、东河河岸栽种的植物能美化环境体现了生物多样性的直接价值,净化水体体现了生物多样性的间接价值,A正确;

B、为效治理和修复,应当引入进水植物,但应考虑协调与平衡,应避免出现生物入侵等问题,因此不能盲目引入区域外各种净水植物,B错误;

C、点源和非点源污染控制和建立缓冲带是为了减少人类生产、生活对生态系统的干扰,而不是出于生态工程的循环原理,C错误;

D、创造有益于生物组分的生长、发育、繁殖和形成互利共存关系,是利用了生态学的自生原理,D错误。

7.B

A、生态工程是指人类应用生态学和系统学等学科的基本原理和方法,对人工生态系统进行分析、设计和调控,或对已被破坏的生态环境进行修复、重建,从而提高生态系统的生产力或改善生态环境,促进人类社会与自然环境和谐发展的系统工程技术或综合工艺工程,A错误;

B、生态系统的结构和化学成分决定了该区域的生物种类,说明生物群落与无机环境有着密不可分的联系,如水分和温度会影响生物的分布,B正确;

C、是指在玉米等作物没有完全成熟时,将果穗和秸秆一起收获切碎,通过厌氧发酵成为牛羊的青饲料,C错误;

D、生态足迹是指在现有技术条件下,维持某一 人口单位(一个人、一 座城市、一个国家或全人类)生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积,D错误。

8.C

A、人类排放到大气中的氟利昂、哈龙等是引起平流层中臭氧减少的主要原因,人类减少氟利昂等物质的排放可能导致臭氧空洞缩小,A正确;

B、臭氧层被持续破坏,到达地球表面的紫外辐射强度就会增加,影响动植物正常的生长,可能会导致物种灭绝速度大大加快,B正确;

C、人类向大气中排放过多的硫和氮的氧化物是形成酸雨的主要原因,人类排放到大气中的氟利昂、哈龙等是引起平流层中臭氧减少的主要原因,两者没有直接的因果关系,所以臭氧空洞缩小不能减少酸雨的形成,C错误;

D、臭氧层出现空洞,到达地球表面的紫外辐射强度就会增加,紫外辐射能造成细胞死亡,从而影响各种生物,这是一个全球性的生态环境问题,D正确。

9.B

A、该生态系统为智能喂养的人工海洋牧场,流入该生态系统的总能量为生产者固定的太阳能和人工投入饲料中的化学能,A错误;

B、12月气温低,12月没有调查到A鱼的原因可能与其喜欢较高温度的生活习性有关,B正确;

C、在食物网中,B鱼的营养级比海带高,根据能量流动具有逐级递减的特点,食用海带比食用B鱼产生的生态足迹更小,对生态和环境的影响更小,C错误;

D、两种经济鱼类不同的生活习性是物种间长期协同进化的结果,也是与环境相互选择的结果,D错误。

10.B

A、生产者能将无机碳固定为有机碳,分解者能将有机碳分解为无机碳,在生物圈的碳循环过程中生产者和分解者发挥着不可替代的作用,A正确;

B、碳在生物群落和无机环境之间主要是以二氧化碳的形式进行循环,B错误;

C、碳中和是指通过采取各种措施,将碳排放量减至零或接近零的环境保护行动,倡导发展生态农业有利于减少碳排放,有助于实现碳中和的目标,C正确;

D、碳足迹是指扣除海洋对碳的吸收量之后,吸收化石燃料排放的二氧化碳所需的森林面积,缩小人类自身碳足迹和开发新能源(减少二氧化碳的排放)等都有助于实现碳中和的目标,D正确。

11.B

A、保护了珍贵的动植物资源,并且可以使它们得到发展,丰富了生物多样性,为人类提供研究自然生态系统的场所,是自然保护区的作用,A正确;

B、建立自然保护区能保护珍贵稀有动植物资源,保护生物种类的多样性,并不是为了提供肉类食物,B错误;

C、可提供科学研究,便于进行连续、系统的长期观测以及珍稀物种的繁殖、驯化的研究,为引种驯化提供科学依据,是自然保护区的作用,C正确;

D、为大量繁殖提供种源,为培养新品种提供原始材料,是自然保护区的作用,D正确。

12.C

A、依题意,甲池塘周围的农田采用传统农业模式,乙池塘周围的农田采用生态农业模式。传统农业会使用大量的化肥农药,遇大雨,田地里的N、P 会随着多余的雨水流入甲池塘,因此甲池塘更易引起水华现象,A正确;

B、依题意,与传统农业相比,生态农业生态系统更注重物种多样化种植,其营养结构更复杂,稳定性较强,B正确;

C、生态农业种植物种多样化,即可提高生态系统的稳定性,又可产生更高的经济效益,体现了生态工程的自生、整体等原理,C错误;

D、与传统农业相比,生态农业模式实现了物质的良性循环,尽量不破坏环境,实现农业的可持续发展,D正确。

13.C

A、据题意可知,治理过程中可能发生了次生演替,A正确;

B、人为全力打造黄金海岸线,发展生态旅游。一路沙滩、岛礁、滩涂红树林(秋茄,红树林的常见品种)等景观,改造影响了当地群落演替的速度,B正确;

C、红树林净化海水的功能体现了生物多样性的间接价值,C错误;

D、黄金海岸线建立的兼顾社会、经济、自然三方效益,故改造过程运用系统工程的方法和技术指导生产实践,D正确。

14.B

A、结合题干,弗兰克氏菌能够与沙棘等非豆科木本植物形成根瘤,促进植物根系生长,增强其对旱、寒等逆境的适应性,故沙棘可作为西北干旱地区的修复树种,A正确;

B、在矿区废弃地选择种植沙棘,因地制宜,种植适合该地区生长的物种,遵循生态工程的协调原理,B错误;

C、弗兰克氏菌能够与沙棘等非豆科木本植物形成根瘤,进行高效的共生固氮,二者共生改良土壤条件,可为其他树种的生长创造良好环境,C正确;

D、弗兰克氏菌能够与沙棘等非豆科木本植物形成根瘤,利于固氮和增强植物的抗逆性,研究弗兰克氏菌的遗传多样性有利于沙棘在生态修复中的应用,D正确。

15.C

A、采用“草方格”技术进行流沙固定,创造有益于生物组分生长、发育、繁殖,使植被逐渐恢复,该过程遵循了生态工程的自生原理,A正确;

B、在“草方格”内种植沙拐枣、梭梭等沙生植物时考虑了生物与环境、生物与生物的协调与适应,遵循了生态工程的协调原理,B正确;

C、初生演替是指一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但是被彻底消灭了的地方发生的演替,而次生演替指原来有的植被虽然已经不存在,但是原来有的土壤基本保留,甚至还保留有植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替,“草方格”内保留有原有沙生植物种子,故该群落形成过程属于次生演替,C错误;

D、“草方格”固沙技术能防止沙子流动,有利于植被恢复,促进了生态系统防风固沙、水土保持功能的实现,D正确。

16.(1) 能量流动,物质循环 利用率 含碳有机物 CO2

(2) 能量沿食物链流动逐级递减,到第5个营养级时,剩余能量不足以维持一个营养级 蛇

(3) 协调 循环

(1)“四位一体”生态农业是根据生态系统的能量流动,物质循环规律而设计的,该系统中的废弃物能被多次利用,从而大大提高了能量的利用率。碳在该农业生态系统的不同组成成分之间的流动形式为含碳有机物和CO2。

(2)食物链一般不超过5个营养级,这是因为能量沿食物链流动逐级递减,到第5个营养级时,剩余能量不足以维持一个营养级。鹰粪便中的能量属于其上一营养级,即蛇的同化量。

(3)“四位一体”生态农业模式的建立要考虑环境承载力,处理好生物与环境的协调与平衡,这体现了生态工程的协调原理。“四位一体”生态农业模式实现了生活垃圾、动物粪便、沼渣和沼液的充分利用,这体现了生态工程的循环原理(在生态工程中促进系统的物质迁移与转化,既保证各个环节的物质迁移顺畅,也保证主要物质或元素的转化率较高)。

17.(1) 生物(密度制约) 减少 间接

(2) 栖息地面积 竹林面积 食物 碎片化

(3)丰富的食物资源和适宜的栖息空间可以提高大熊猫的繁殖,增加出生率,也可以降低种内竞争,减少死亡率,进而提高大熊猫的种群密度;大熊猫栖息地面积和竹林面积减小,大熊猫种群繁殖能力减弱,出生率降低,同时种内竞争增强,死亡率增加,导致大熊猫种群密度减小。

(4)将大熊猫从当前栖息地迁移到其他适宜生存的地区,有助于扩大大熊猫的遗传多样性;也可以建立大熊猫繁育中心,进行人工繁殖与饲养,可以增加大熊猫的数量,减轻野外种群的压力;制定更严格的法律法规,加大对大熊猫栖息地保护的力度,对非法捕猎、贩卖大熊猫及其制品的行为进行严厉打击,保护大熊猫的生存权益

(1)人和家畜会与大熊猫竞争食物资源,属于种间竞争关系,属于影响大熊猫种群数量的生物因素,因为对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的,也称为密度制约因素;采矿和旅游开发等导致森林面积减少,生态系统中生产者减少,固定的太阳能减少,因此生态系统中消费者获得的总能量减少;森林面积减少,土壤保持和水源涵养等功能下降,这属于调节生态系统的功能,属于间接价值。

(2)由图可知,与大熊猫种群数量曲线变化趋势一致的有栖息地面积和竹林面积,说明大熊猫种群数量与栖息地面积和竹林面积呈正相关;由图可知,竹林面积和栖息地面积与大熊猫种群数量呈正比,因此通过天然林保护、退耕还林及自然保护区建设使大熊猫栖息地面积扩大和食物(竹林面积)资源增多,可提高栖息地对大熊猫的环境容纳量;根据题意,人类活动导致大熊猫被分为33个局域种群,说明人类活动导致大熊猫栖息地丧失和碎片化。

(3)根据题意,栖息地面积和食物资源均会影响种群繁殖能力,即影响种群出生率,则大熊猫栖息地面积和竹林面积增大,会提高种群繁殖能力,出生率上升,同时种内竞争减弱,死亡率减小,进而提高种群密度,若大熊猫栖息地面积和竹林面积减小,大熊猫种群繁殖能力减弱,出生率降低,同时种内竞争增强,死亡率增加,导致大熊猫种群密度减小。

(4)对于保护大熊猫的措施,除了就地保护之外,还可以易地保护,如将大熊猫从当前栖息地迁移到其他适宜生存的地区,这样可以避免栖息地破坏、人类干扰等问题,同时也有助于扩大大熊猫的遗传多样性。在新的栖息地,大熊猫可以获得更多的食物资源和生存空间,从而提高其生存和繁殖机会。也可以建立大熊猫繁育中心,进行人工繁殖与饲养,可以增加大熊猫的数量,减轻野外种群的压力;制定更严格的法律法规,加大对大熊猫栖息地保护的力度。对非法捕猎、贩卖大熊猫及其制品的行为进行严厉打击,保护大熊猫的生存权益;还可利用人工授精技术增加大熊猫的出生率等等。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录