种群及其动态 专项练 2025年高考生物一轮复习备考

文档属性

| 名称 | 种群及其动态 专项练 2025年高考生物一轮复习备考 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 660.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-11-11 15:47:17 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

种群及其动态 专项练

2025年高考生物一轮复习备考

一、单选题

1.种群是生物繁殖的基本单位。下列有关种群的叙述,正确的是( )

A.任何种群都具有种群密度、年龄结构、性别比例等特征

B.当前年龄结构为增长型的种群一定时间后数量一定增长

C.性别比例可通过影响种群出生率和死亡率间接影响种群密度

D.出生、死亡是个体水平的特征,但出生率和死亡率是种群水平研究的问题

2.随着科学技术的发展,科学家开发出一些种群密度调查的新方法。下列叙述错误的是( )

A.样方法和标记重捕法都只能用来调查种群密度

B.可以用红外触发相机拍摄照片或者视频调查种群数量

C.分析动物粪便的微卫星DNA分子标记调查种群数量

D.利用动物声音的个体识别技术开展野外种群数量的监测

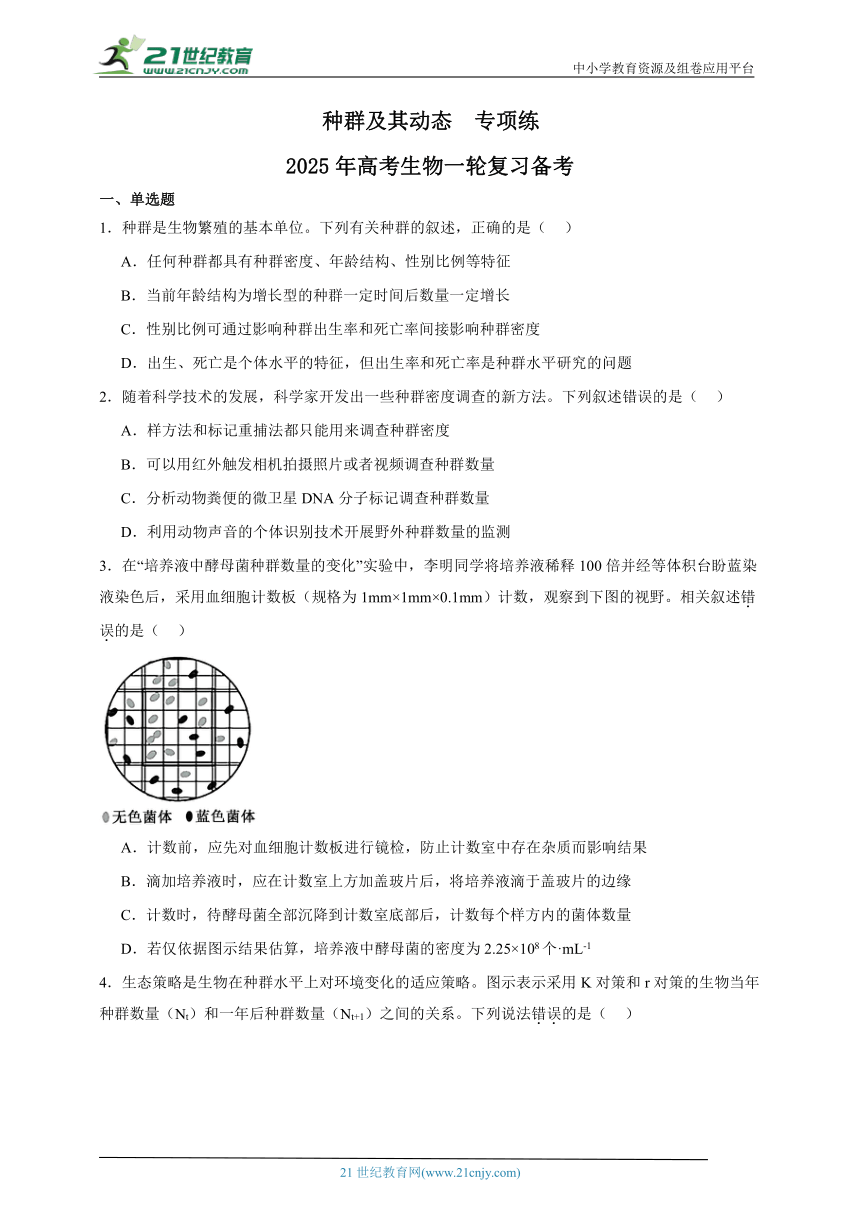

3.在“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验中,李明同学将培养液稀释100倍并经等体积台盼蓝染液染色后,采用血细胞计数板(规格为1mm×1mm×0.1mm)计数,观察到下图的视野。相关叙述错误的是( )

A.计数前,应先对血细胞计数板进行镜检,防止计数室中存在杂质而影响结果

B.滴加培养液时,应在计数室上方加盖玻片后,将培养液滴于盖玻片的边缘

C.计数时,待酵母菌全部沉降到计数室底部后,计数每个样方内的菌体数量

D.若仅依据图示结果估算,培养液中酵母菌的密度为2.25×108个·mL-1

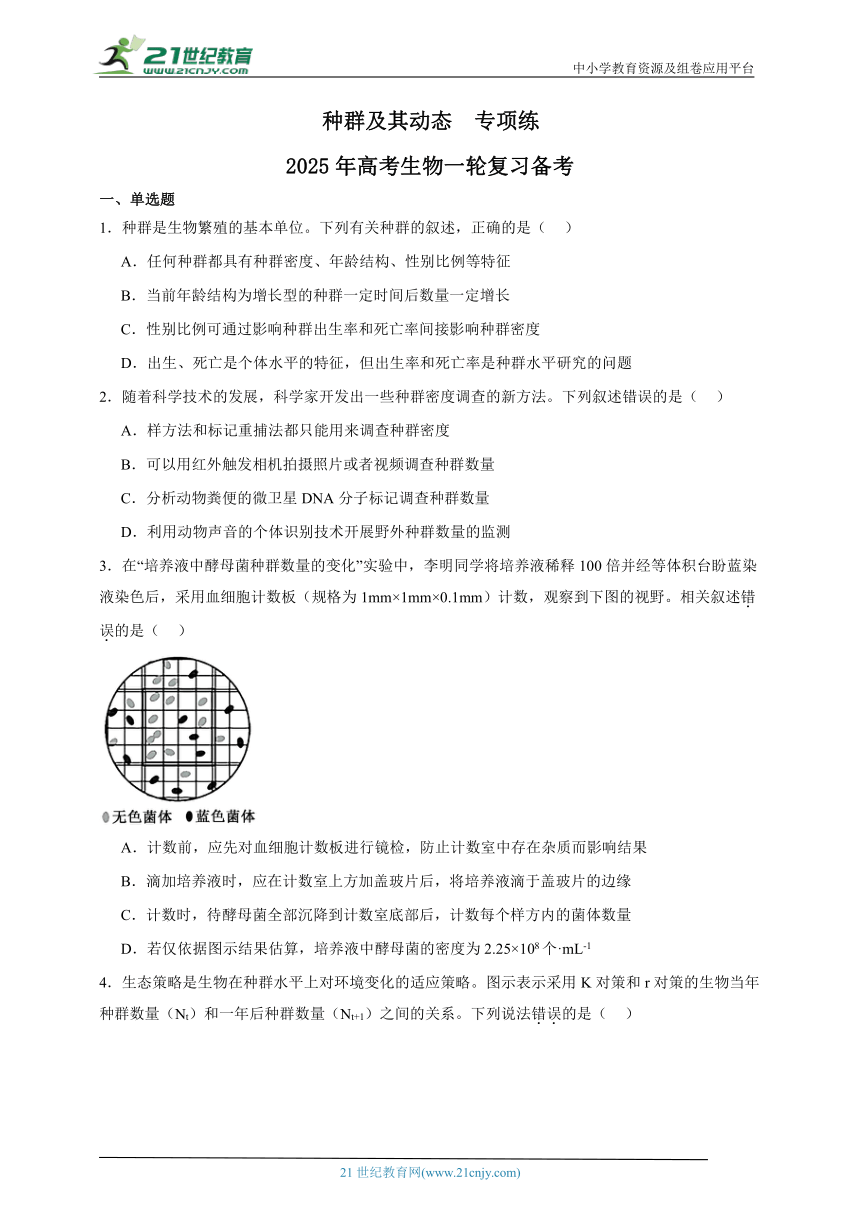

4.生态策略是生物在种群水平上对环境变化的适应策略。图示表示采用K对策和r对策的生物当年种群数量(Nt)和一年后种群数量(Nt+1)之间的关系。下列说法错误的是( )

A.东北虎属于K对策生物,一般个体大、数量少但存活率高

B.蛙属于r对策生物,在种群密度较低时也能迅速回升

C.K对策种群数量低于X时,可能逐渐走向灭绝

D.在恶劣的环境中生存与进化,K对策生物比r对策生物占据优势

5.下列各图表示的生物学意义正确的是( )

A.甲图表示杂合子Aa连续自交后代中显性纯合子的概率变化

B.乙图表示酵母菌酿酒过程中从接种到密封这一段时间内酵母菌种群数量变化

C.丙图中,若B点为茎背光侧的生长素浓度,则C点不可能为茎向光侧生长素浓度

D.丁图中,昆虫种群由B点到C点的数量变化是由于农药诱导昆虫产生了抗药突变

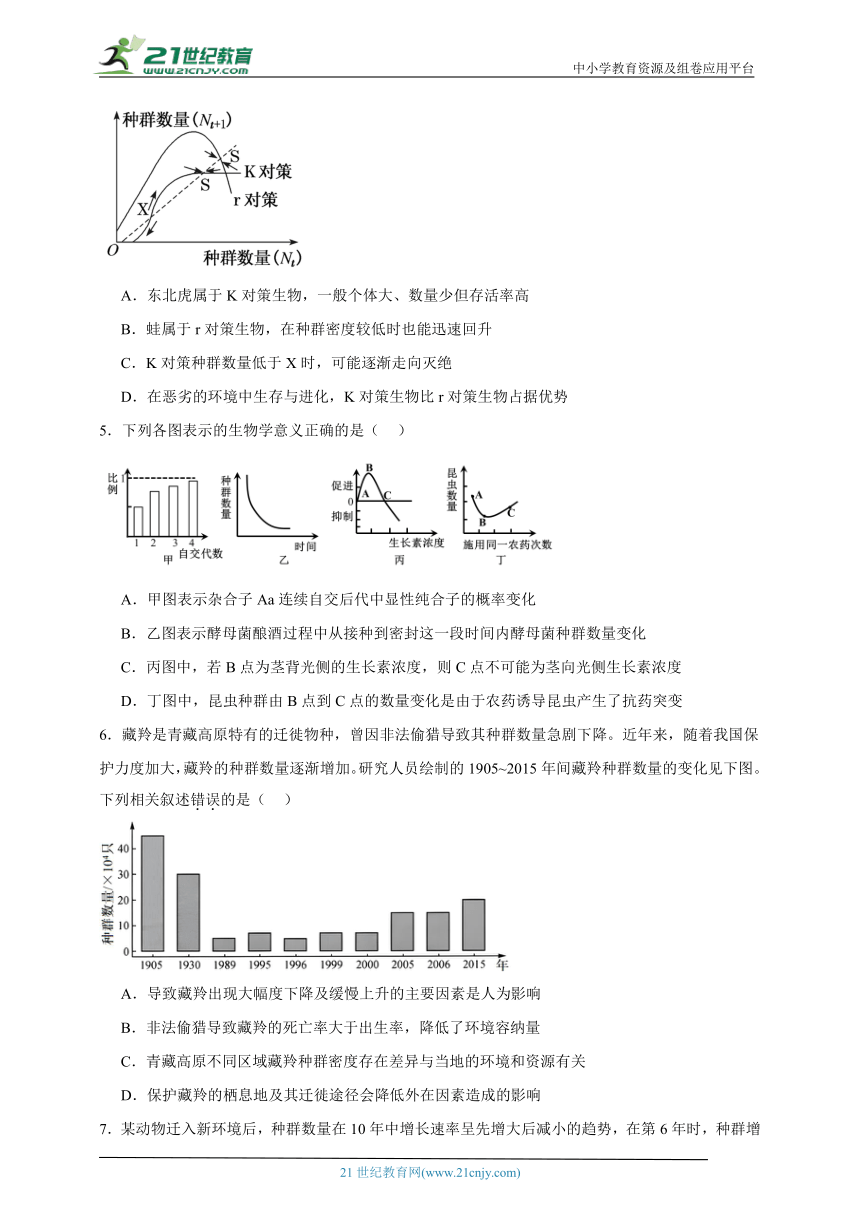

6.藏羚是青藏高原特有的迁徙物种,曾因非法偷猎导致其种群数量急剧下降。近年来,随着我国保护力度加大,藏羚的种群数量逐渐增加。研究人员绘制的1905~2015年间藏羚种群数量的变化见下图。下列相关叙述错误的是( )

A.导致藏羚出现大幅度下降及缓慢上升的主要因素是人为影响

B.非法偷猎导致藏羚的死亡率大于出生率,降低了环境容纳量

C.青藏高原不同区域藏羚种群密度存在差异与当地的环境和资源有关

D.保护藏羚的栖息地及其迁徙途径会降低外在因素造成的影响

7.某动物迁入新环境后,种群数量在10年中增长速率呈先增大后减小的趋势,在第6年时,种群增长速率达到最大,以后开始下降,第10年增长速率降到0。经调查,在第6年时该种群数量为399只。下列有关叙述正确的是( )

A.该动物种群在该地区的环境容纳量为399只

B.第10年增长速率降到0,此时种群的出生率小于死亡率

C.采用标记重捕法调查该动物种群时,若标记物过于醒目,则会使结果偏大

D.该种群的密度与密度制约因素,如气温、干旱对种群数量的作用强度有关

8.某生物兴趣小组的同学在进行“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验时,将培养至第5天的酵母菌培养液,取10mL加入90mL无菌水中,然后将稀释后的培养液与台盼蓝染液等体积混合均匀,规范操作置入血细胞计数板中进行计数,结果观察到视野中五个中格(共80个小格)内的细胞总数为56,其中被台盼蓝着色的细胞占20%,则10mL酵母菌培养液中活菌数约为( )

A.4.48×108 B.2.24×108 C.1.02×108 D.0.7×108

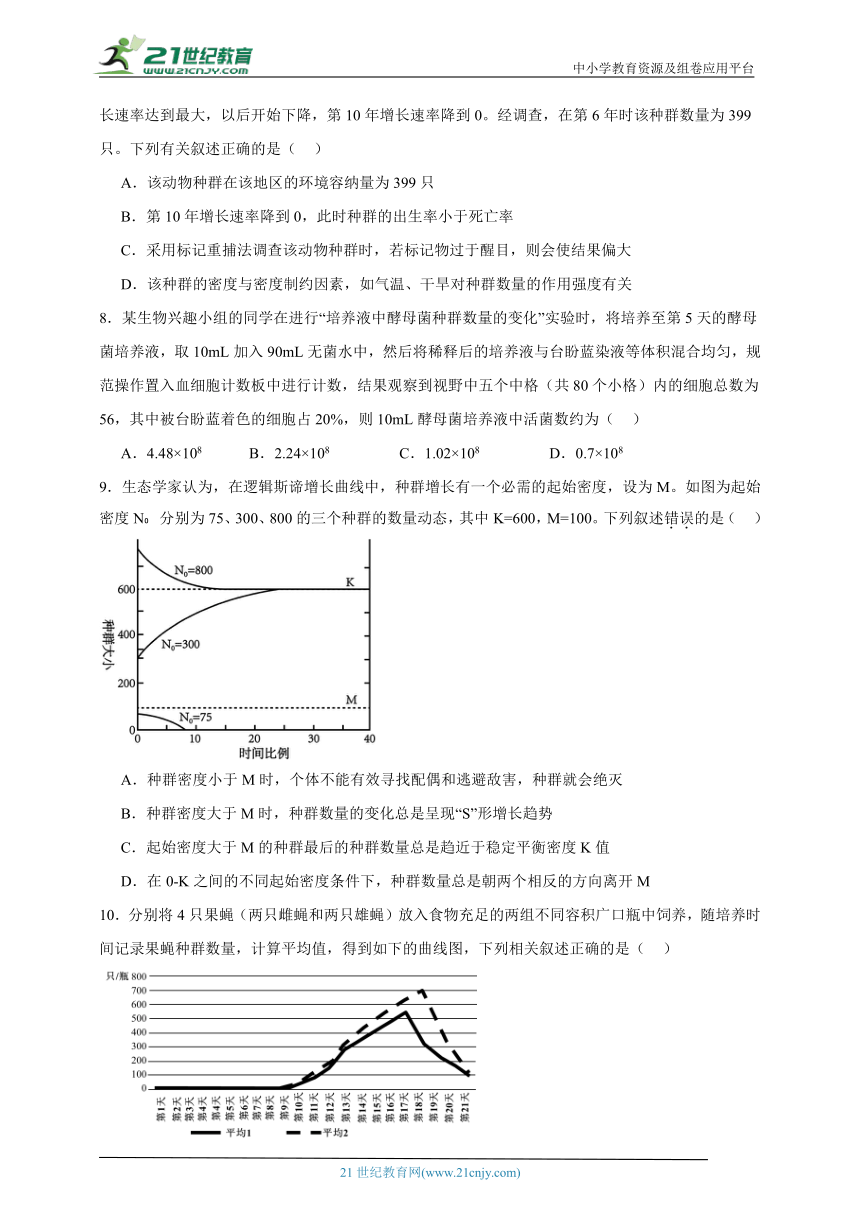

9.生态学家认为,在逻辑斯谛增长曲线中,种群增长有一个必需的起始密度,设为M。如图为起始密度N 分别为75、300、800的三个种群的数量动态,其中K=600,M=100。下列叙述错误的是( )

A.种群密度小于M时,个体不能有效寻找配偶和逃避敌害,种群就会绝灭

B.种群密度大于M时,种群数量的变化总是呈现“S”形增长趋势

C.起始密度大于M的种群最后的种群数量总是趋近于稳定平衡密度K值

D.在0-K之间的不同起始密度条件下,种群数量总是朝两个相反的方向离开M

10.分别将4只果蝇(两只雌蝇和两只雄蝇)放入食物充足的两组不同容积广口瓶中饲养,随培养时间记录果蝇种群数量,计算平均值,得到如下的曲线图,下列相关叙述正确的是( )

A.这两条曲线不是逻辑斯谛增长曲线

B.1组的果蝇在第17天左右增长速率最大

C.2组的果蝇种群整体呈现出稳定型的年龄结构

D.若1组培养瓶为500mL,则2组培养瓶可能为600mL

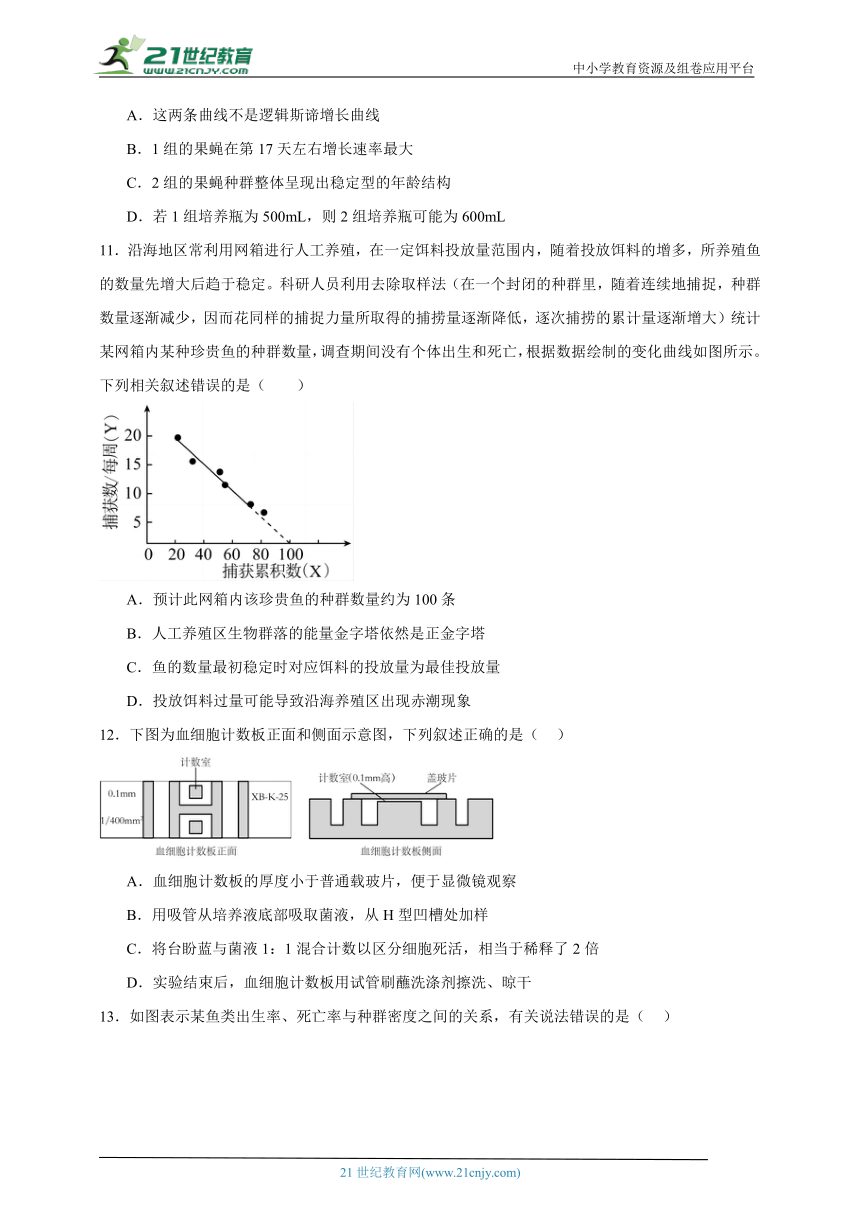

11.沿海地区常利用网箱进行人工养殖,在一定饵料投放量范围内,随着投放饵料的增多,所养殖鱼的数量先增大后趋于稳定。科研人员利用去除取样法(在一个封闭的种群里,随着连续地捕捉,种群数量逐渐减少,因而花同样的捕捉力量所取得的捕捞量逐渐降低,逐次捕捞的累计量逐渐增大)统计某网箱内某种珍贵鱼的种群数量,调查期间没有个体出生和死亡,根据数据绘制的变化曲线如图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.预计此网箱内该珍贵鱼的种群数量约为100条

B.人工养殖区生物群落的能量金字塔依然是正金字塔

C.鱼的数量最初稳定时对应饵料的投放量为最佳投放量

D.投放饵料过量可能导致沿海养殖区出现赤潮现象

12.下图为血细胞计数板正面和侧面示意图,下列叙述正确的是( )

A.血细胞计数板的厚度小于普通载玻片,便于显微镜观察

B.用吸管从培养液底部吸取菌液,从H型凹槽处加样

C.将台盼蓝与菌液1:1混合计数以区分细胞死活,相当于稀释了2倍

D.实验结束后,血细胞计数板用试管刷蘸洗涤剂擦洗、晾干

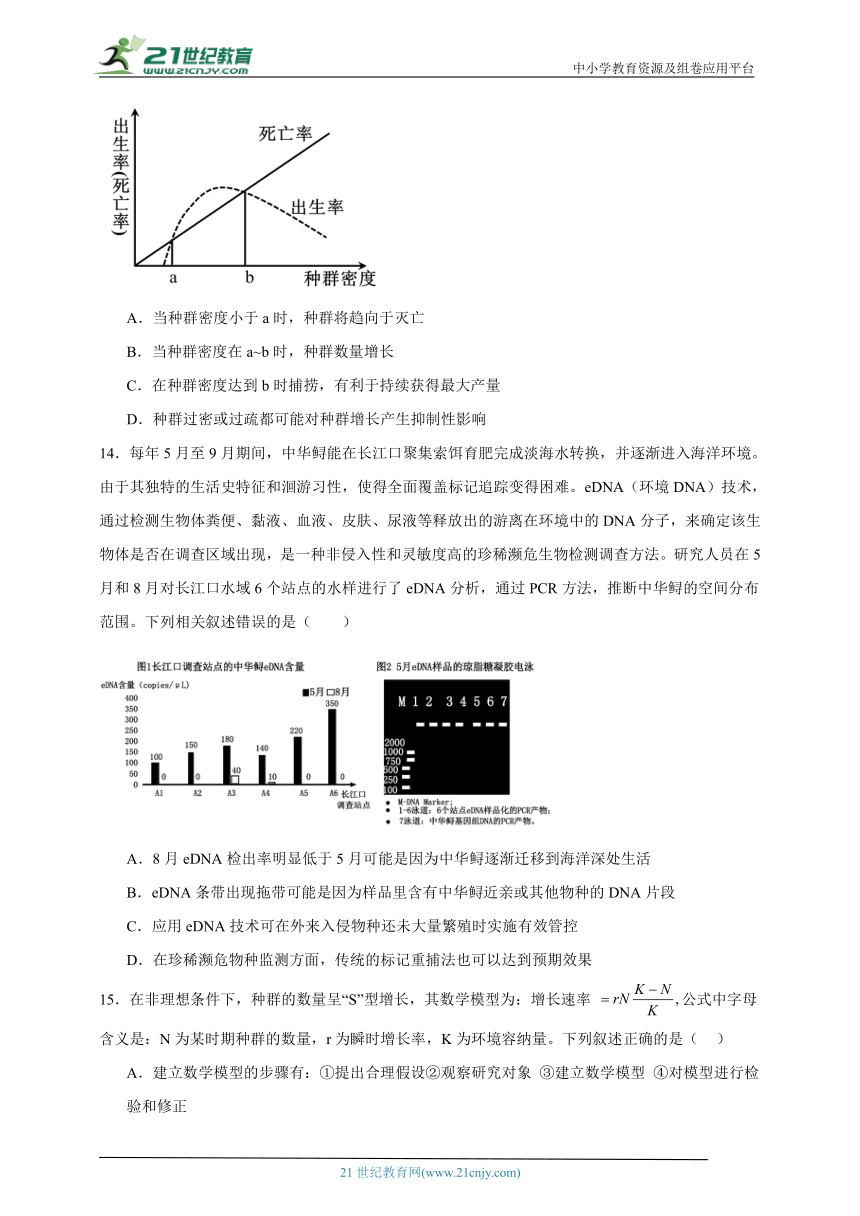

13.如图表示某鱼类出生率、死亡率与种群密度之间的关系,有关说法错误的是( )

A.当种群密度小于a时,种群将趋向于灭亡

B.当种群密度在a~b时,种群数量增长

C.在种群密度达到b时捕捞,有利于持续获得最大产量

D.种群过密或过疏都可能对种群增长产生抑制性影响

14.每年5月至9月期间,中华鲟能在长江口聚集索饵育肥完成淡海水转换,并逐渐进入海洋环境。由于其独特的生活史特征和洄游习性,使得全面覆盖标记追踪变得困难。eDNA(环境DNA)技术,通过检测生物体粪便、黏液、血液、皮肤、尿液等释放出的游离在环境中的DNA分子,来确定该生物体是否在调查区域出现,是一种非侵入性和灵敏度高的珍稀濒危生物检测调查方法。研究人员在5月和8月对长江口水域6个站点的水样进行了eDNA分析,通过PCR方法,推断中华鲟的空间分布范围。下列相关叙述错误的是( )

A.8月eDNA检出率明显低于5月可能是因为中华鲟逐渐迁移到海洋深处生活

B.eDNA条带出现拖带可能是因为样品里含有中华鲟近亲或其他物种的DNA片段

C.应用eDNA技术可在外来入侵物种还未大量繁殖时实施有效管控

D.在珍稀濒危物种监测方面,传统的标记重捕法也可以达到预期效果

15.在非理想条件下,种群的数量呈“S”型增长,其数学模型为:增长速率 公式中字母含义是:N为某时期种群的数量,r为瞬时增长率,K为环境容纳量。下列叙述正确的是( )

A.建立数学模型的步骤有:①提出合理假设②观察研究对象 ③建立数学模型 ④对模型进行检验和修正

B.食物、天敌、气候等密度制约因素限制种群的数量不能无限增大

C.某湖泊中,某种鱼的可持续最大捕捞速率为rK/4

D.自然环境中,某种动物的种群数量不会超过K 值

二、非选择题

16.生态学上环境容纳量又称K值,种群数量增长的最低起始数量又称M值。有些生物在种群起始数量过少时,其种群数量不增反降,甚至灭绝,生态学家将该现象称为阿利氏效应。科学家研究了某种群在环境条件未受到破坏时的数量变化规律,如图为该种群的种群瞬时增长量随种群起始数量的变化曲线。回答下列问题:

(1) 是种群最基本的数量特征,濒危动物保护、农田杂草状况调查、农林害虫的监测和预报等都需要对其进行调查研究。描述、解释和预测种群数量的变化,常常需要建立 。

(2)联种群是由很多小种群构成的一个种群群体,而在各个小种群之间通常都存在个体的迁入和迁出现象,联种群会使阿利氏效应出现的概率 (填“升高”或“降低”)。

(3)据图分析该生物种群的K值和M值分别为 。当起始种群数量为800时种群的数量变化情况是 。

(4)在调查生活在隐蔽、复杂环境中的动物,特别是猛禽和猛兽的种群数量时,研究人员通常在动物的栖息地布设若干台红外触发相机,与标志重捕法相比,这种调查方法的优点有 (答两点),在选取红外触发相机放置地点时应遵循 原则。

17.在濒危动物的保护方面,只有通过调查获知种群密度、出生率和死亡率、性别比例、年龄结构等特征,以及影响种群数量变化的因素,才能准确了解该种群的生存状态,预测种群的数量变化趋势,进而采取合理的保护对策。如图为关于某种群的数量变化曲线图,请据图回答下列问题:

(1)由图1可知,b点的含义是 ,d点的含义是 。

(2)由图2可知,前4年该种群数量 ,第9年调查该种群的年龄组成,最可能表现为 。第 年该种群密度最小,如果该种群维持第16~20年间的增长趋势,则该种群数量将呈 型曲线增长。

(3)在渔业上,人们总是希望每年获得更多的鱼,又不危及第二年鱼的产量,所以渔网的网目不能过小,否则影响来年鱼的产量,原因是 (请从种群特征角度解释)。

(4)请解释种群增长的“S”型曲线产生的原因: 。

参考答案:

1.D

A、种群不一定都具有性别比例特征,例如大肠杆菌种群无性别比例,A错误;

B、种群数量的变化受多种因素的影响,当前年龄结构为增长型的种群可能受到环境或人为因素的影响而在一定时间后数量下降,B错误;

C、性别比例可通过影响出生率间接影响种群密度,性别比例不会影响死亡率,C错误;

D、出生、死亡是个体水平研究的问题,出生率和死亡率是种群的数量特征,是种群水平研究的问题,D正确。

2.A

A、样方法和标记重捕法是调查种群密度的常用方法,除此之外,也可以用于调查群落丰富度,A错误;

B、可以用红外触发相机拍摄照片或者视频,根据照片或视频来调查种群数量,B正确;

C、分析动物粪便的微卫星DNA分子标记,根据种群中不同个体的微卫星DNA分子标记的差异性,来调查种群数量,C正确;

D、利用动物声音的个体识别技术,根据种群中不同个体的声音差异,开展野外种群数量的监测,D正确;

3.D

A、为了使计数的结果更准确,在计数前,应先对血细胞计数板进行镜检,防止计数室中存在杂质而影响结果,A正确;

B、利用血细胞计数板进行计数,在滴加培养液时,应在计数室上方加盖玻片后,将培养液滴于盖玻片的边缘,B正确;

C、计数时,待酵母菌全部沉降到计数室底部后,计数每个样方内的菌体数量,这样可以保证计数的准确性,C正确;

D、台盼蓝染液可以对死亡的酵母菌染色,活的酵母菌无色,结合图示可知,一个中格中含有9个酵母菌,因此培养液中酵母菌的密度=9×16÷(0.1×10-3)×102=1.44×108个·mL-1,D错误。

4.D

AC、K对策生物通常个体大,寿命长,生殖力弱,但存活率高,K对策生物种群数量一旦低于X点,种群就会走向灭绝,对于濒危的K对策动物,其保护措施应以提高种群数量为主,AC正确;

B、r对策生物通常个体小、寿命短、生殖力强但存活率低,亲代对后代缺乏保护,蛙属于r对策生物,在种群密度较低时也能迅速回升,B正确;

D、在恶劣的环境中生存与进化,r对策生物比K对策生物占据优势,D错误。

5.C

A、杂合子Aa连续自交后代中纯合子的比例逐渐升高直到1为止,所以甲图表示杂合子Aa连续自交后代中纯合子(非显性纯合子)的概率变化,A错误;

B、酵母菌酿酒过程中从接种到密封这一段时间内酵母菌种群数量逐渐增多,与乙图不符,B错误;

C、丙图中,若B点为茎背光侧的生长素浓度,因为背光侧生长素浓度高,而向光侧生长素浓度低,所以C点不可能为茎向光侧的生长素浓度,C正确;

D、昆虫的抗药性突变产生于使用农药前,农药只是对害虫的抗药性进行了选择,昆虫种群由B点到C点的数量增加的原因为在农药的选择下,抗药性昆虫数量增多,施用同一农药无法杀死抗药性昆虫,D错误。

6.B

A、非法偷猎活动导致藏羚数量急剧下降,人为的保护使藏羚数量缓慢上升,A正确;

B、非法偷猎导致藏羚的死亡率大于出生率,如果偷猎过程没有破坏自然环境,那么环境容纳量不会改变,B错误;

C、青藏高原不同区域藏羚种群密度存在差异与群落水平结构有关,因为青藏高原的海拔不同,温度、水分也存在差异,C正确;

D、保护藏羚的栖息地及其迁徙的途径可减少人为因素对藏羚羊的影响,有利于藏羚羊的保护,以增加其数量,D正确。

7.C

A、在第6年时,种群增长速率达到最大,种群的种群数量为399只,说明此时处于K/2值,该种群的环境容纳量应为798只,A错误;

B、第10年增长速率降到0,此时种群的出生率等于死亡率,B错误;

C、标记重捕法的计算公式:种群中的个体数(N)/标记总数=重捕总数/重捕中被标记个体数,用标记重捕法调查种群密度时,若标记物过于醒目,易被天敌捕食,重捕被标记的个体减少,最终导致实验所得到数值比实际数值大,C正确;

D、该种群的密度与密度制约因素,如天敌、食物等因素对种群数量的作用强度有关,气温、干旱属于非密度制约因素,D错误。

8.A

血细胞计数板,每个大方格(计数室)的容积为0.1mm3,共有400个小方格。由题意“观察到视野中五个中格(共80个小格)内的细胞总数为56”可知,每个小格内的平均酵母菌数为56÷80=0.7个,则计数室中的细胞数为400×0.7=280个。死细胞的细胞膜失去选择透过性,能被台盼蓝染液染成深色,被台盼蓝着色的细胞占20%,说明活菌数占80%,因此活菌数为280×0.8=224个,又因为观察之前取10mL酵母菌培养液加入90mL无菌水中,相当于稀释10倍,稀释后的培养液与台盼蓝染液进行等体积混合,这相当于将培养液进行了二等分,因此混合前培养液中的酵母菌活菌数相当于224×2=448个,每个计数室的体积为0.1mm3,经换算可以得到10mL酵母菌培养液中酵母菌活菌数约为448÷0.1×1000×10×10=4.48×108个,A正确,BCD错误。

9.B

A、适宜的种群密度对于种群中的个体寻找配偶和逃避敌害是必不可少的,由图可知,当种群密度小于M时,个体不能有效寻找配偶和逃避敌害,种群就会绝灭,A正确;

B、当种群密度大于100而小于600时,呈现“S”形曲线,种群密度大于600时,呈现的是下降的曲线,趋向600,不是“S”形,B错误;

C、由图可知,起始密度为300和800的种群最后的种群数量总是趋近于稳定平衡密度K值,C正确;

D、在0-K之间的不同起始密度条件下,种群数量总是朝两个相反的方向离开M,一种是低于必需起始密度趋于灭亡,一种是达到必需起始密度趋向于K值,D正确。

10.D

A、这两条曲线是在有限的资源环境中所呈现的增长方式,属于S形增长,是逻辑斯谛增长曲线,A错误;

B、1组的果蝇在第13天左右种群数量达到一半(K/2),此时增长速率最大,第17天左右种群数量最多,增长速率为0,B错误;

C、2组果蝇种群数量先增加后减少,其年龄结构在增加时增长型,减少时为衰退型,C错误;

D、由于2组果蝇的最大容纳量比1组的大,即2组的K值大于1组,所以若1组培养瓶为500mL,则2组培养瓶可能为600mL,D正确。

11.B

A、据图可知,当Y=0时,X 对应值约为100,该数据基本上就是此网箱内该珍贵鱼的种群数量,A正确;

B、由于人工养殖区投放较多的饵料,该养殖区生物群落的能量金字塔有可能是倒金字塔,B错误;

C、在一定饵料投放量范围内,随着投放饵料的增多,所养殖鱼的数量先增大后趋于稳定,可见,为了获得最大的经济效益,鱼的数量最初稳定时对应饵料的投放量为最佳投放量,C正确;

D、投放饵料过量可能导致沿海养殖区出现赤潮现象,D正确。

12.C

A、血细胞计数板是由一块比普通载玻片厚的特制玻片制成的,玻片中有四条下凹的槽,构成三个平台,A错误;

B、从试管中吸出培养液进行计数之前, 将试管轻轻振荡几次,使细胞混合均匀,减小实验误差。直接用吸管从培养液底部吸取细胞培养液,会有实验误差,B错误;

C、活细胞不会被台盼蓝染成蓝色,而死细胞会被染成淡蓝色,将台盼蓝与菌液1:1混合计数可以区分细胞死活,相当于稀释了2倍,C正确;

D、血细胞计数板不能用试管刷蘸洗涤剂擦洗,应浸泡和冲洗后晾干,D错误。

13.C

A、当种群密度小于a时,出生率小于死亡率,种群数量会持续减少并趋向于灭亡,A正确;

B、a~b点种群数量呈增长趋势,出生率大于死亡率,种群数量呈增长趋势,直至b点出生率=死亡率,种群数量不变,故呈现S形增长,B正确;

C、b点出生率=死亡率,约为该种群的K值,此时捕捞可获得一次性效益,但要持续获得最大产量,应在K/2之后捕捞,并保证捕捞后的剩余量在K/2,C错误;

D、种群密度过密时,种内竞争会加剧,导致死亡率上升,抑制种群增长;种群密度过疏时,个体可能会因为难以找到配偶等原因导致出生率下降,从而抑制种群增长,D正确。

14.D

A、若8月中华鲟逐渐迁移到海洋深处生活,会导致eDNA检出率明显低于5月,A正确;

B、每个物种的DNA片段长度不一样,eDNA样品里可能含有中华鲟近亲或其他物种的eDNA片段,在琼脂糖凝胶电泳检测中,eDNA条带会有拖带情况,B正确;

C、水生生物不同生命阶段的eDNA检测效率和丰度存在差异。水生生物在繁殖期会向水体释放大量细胞,所以繁殖期eDNA检测易出现峰值。幼鱼排泄速率更高,幼虾的蜕壳频率更高,也会引起eDNA浓度偏高。因此,通过水体eDNA研究特定生物类群并实施有效管控时,需要依据生物当前所处的生命阶段进行偏差校正,C正确;

D、在珍稀濒危物种(尤其是中华鲟这种种群密度极小的物种)监测方面,传统的标记重捕法难以获取必要的样本进行观察,导致其应用可能无法达到预期效果,D错误。

15.C

A、建立数学模型的步骤有:①观察研究对象,②提出合理的假设,③建立数学模型,④对模型进行检验或修正,A错误;

B、气候为非密度制约因素,B错误;

C、“S”型在种群数量为K/2时,可持续最大捕捞速率=r×K/2×(K-K/2)/K=rK/4,C正确;

D、自然环境中,种群数量可能在K值上下波动,因此某种动物的种群数量有时会超过K值,D错误。

16.(1) 种群密度 数学模型

(2)降低

(3) 600、100 先降低后在600(K值)左右波动

(4) 对调查动物无伤害(对动物的生活干扰少、不用直接观察或者捕捉个体)、可较长时间调查、监控范围广 随机

(1)种群在单位面积或单位体积中的个体数就是种群密度。种群密度是种群最基本的数量特征。描述、解释和预测种群数量的变化,常常需要建立数学模型。

(2)联种群中各个小种群之间存在迁入和迁出现象,即各个种群之间存在交流,相当于增加了种群的数量,使阿利氏效应出现的概率降低。

(3)从图中可以看出,当种群低于100时,高于600,种群瞬时增长量降低,说明种群的K值为600,M值为100,当种群达到800时,瞬时增长量小于0,种群数量下降,而降至600以下,种群瞬时增长量大于0,种群数量又会升高,所以当起始种群数量为800时,种群数量先降低后在600(K值)左右波动。

(4)红外相机调查其种群密度的优点有对调查动物无伤害(对动物的生活干扰少)、可较长时间调查、监控范围广;选取红外相机放置地点时应随机放置。

17.(1) 种群增长速率最大的点(K/2) 种群数量最大的点(K)

(2) 基本不变 衰退型 9或10 “J”

(3)如果渔网网目过小,许多幼鱼也会被捕捞,影响鱼种群年龄结构,从而影响未来鱼种群出生率,造成第二年鱼的产量下降

(4)自然界的资源和空间有限,种群密度增大时,种内斗争加剧,以该种群为食的动物的数量也会增加,使种群出生率降低,死亡率增高,当死亡率增加到与出生率相等时,种群停止增长,有时会稳定在一定的水平而形成“S”型曲线

(1)图1该曲线是某种群增长的“S”型曲线,该曲线的K值是100,对应的点是d点,表示种群数量最大的点;b点对应的点是K/2 ,此时种群的增长速率最大。

(2)分析图2:0~4年时λ=1,种群数量不变,故前4年该种群数量不变;4~10年时λ<1,种群数量减少,故第9年调查该种群的年龄组成,最可能表现为衰退型,在第9或10年该种群密度最小,在10~20年时λ>1且接近稳定,该种群数量将呈“J”型曲线增长。

(3)如果渔网网目过小,许多幼鱼也会被捕捞,影响鱼种群年龄结构,从而影响未来鱼种群出生率,造成第二年鱼的产量下降,故不应使用网目过小的渔网。

(4)自然界的资源和空间总是有限的,当种群密度增大时,种内竞争就会加剧,以该种群为食的动物的数量也会增加,这就使种群的出生率降低,死亡率增高,当死亡率增加到与出生率相等时,会稳定在一定的水平而形成“S”型曲线。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

种群及其动态 专项练

2025年高考生物一轮复习备考

一、单选题

1.种群是生物繁殖的基本单位。下列有关种群的叙述,正确的是( )

A.任何种群都具有种群密度、年龄结构、性别比例等特征

B.当前年龄结构为增长型的种群一定时间后数量一定增长

C.性别比例可通过影响种群出生率和死亡率间接影响种群密度

D.出生、死亡是个体水平的特征,但出生率和死亡率是种群水平研究的问题

2.随着科学技术的发展,科学家开发出一些种群密度调查的新方法。下列叙述错误的是( )

A.样方法和标记重捕法都只能用来调查种群密度

B.可以用红外触发相机拍摄照片或者视频调查种群数量

C.分析动物粪便的微卫星DNA分子标记调查种群数量

D.利用动物声音的个体识别技术开展野外种群数量的监测

3.在“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验中,李明同学将培养液稀释100倍并经等体积台盼蓝染液染色后,采用血细胞计数板(规格为1mm×1mm×0.1mm)计数,观察到下图的视野。相关叙述错误的是( )

A.计数前,应先对血细胞计数板进行镜检,防止计数室中存在杂质而影响结果

B.滴加培养液时,应在计数室上方加盖玻片后,将培养液滴于盖玻片的边缘

C.计数时,待酵母菌全部沉降到计数室底部后,计数每个样方内的菌体数量

D.若仅依据图示结果估算,培养液中酵母菌的密度为2.25×108个·mL-1

4.生态策略是生物在种群水平上对环境变化的适应策略。图示表示采用K对策和r对策的生物当年种群数量(Nt)和一年后种群数量(Nt+1)之间的关系。下列说法错误的是( )

A.东北虎属于K对策生物,一般个体大、数量少但存活率高

B.蛙属于r对策生物,在种群密度较低时也能迅速回升

C.K对策种群数量低于X时,可能逐渐走向灭绝

D.在恶劣的环境中生存与进化,K对策生物比r对策生物占据优势

5.下列各图表示的生物学意义正确的是( )

A.甲图表示杂合子Aa连续自交后代中显性纯合子的概率变化

B.乙图表示酵母菌酿酒过程中从接种到密封这一段时间内酵母菌种群数量变化

C.丙图中,若B点为茎背光侧的生长素浓度,则C点不可能为茎向光侧生长素浓度

D.丁图中,昆虫种群由B点到C点的数量变化是由于农药诱导昆虫产生了抗药突变

6.藏羚是青藏高原特有的迁徙物种,曾因非法偷猎导致其种群数量急剧下降。近年来,随着我国保护力度加大,藏羚的种群数量逐渐增加。研究人员绘制的1905~2015年间藏羚种群数量的变化见下图。下列相关叙述错误的是( )

A.导致藏羚出现大幅度下降及缓慢上升的主要因素是人为影响

B.非法偷猎导致藏羚的死亡率大于出生率,降低了环境容纳量

C.青藏高原不同区域藏羚种群密度存在差异与当地的环境和资源有关

D.保护藏羚的栖息地及其迁徙途径会降低外在因素造成的影响

7.某动物迁入新环境后,种群数量在10年中增长速率呈先增大后减小的趋势,在第6年时,种群增长速率达到最大,以后开始下降,第10年增长速率降到0。经调查,在第6年时该种群数量为399只。下列有关叙述正确的是( )

A.该动物种群在该地区的环境容纳量为399只

B.第10年增长速率降到0,此时种群的出生率小于死亡率

C.采用标记重捕法调查该动物种群时,若标记物过于醒目,则会使结果偏大

D.该种群的密度与密度制约因素,如气温、干旱对种群数量的作用强度有关

8.某生物兴趣小组的同学在进行“培养液中酵母菌种群数量的变化”实验时,将培养至第5天的酵母菌培养液,取10mL加入90mL无菌水中,然后将稀释后的培养液与台盼蓝染液等体积混合均匀,规范操作置入血细胞计数板中进行计数,结果观察到视野中五个中格(共80个小格)内的细胞总数为56,其中被台盼蓝着色的细胞占20%,则10mL酵母菌培养液中活菌数约为( )

A.4.48×108 B.2.24×108 C.1.02×108 D.0.7×108

9.生态学家认为,在逻辑斯谛增长曲线中,种群增长有一个必需的起始密度,设为M。如图为起始密度N 分别为75、300、800的三个种群的数量动态,其中K=600,M=100。下列叙述错误的是( )

A.种群密度小于M时,个体不能有效寻找配偶和逃避敌害,种群就会绝灭

B.种群密度大于M时,种群数量的变化总是呈现“S”形增长趋势

C.起始密度大于M的种群最后的种群数量总是趋近于稳定平衡密度K值

D.在0-K之间的不同起始密度条件下,种群数量总是朝两个相反的方向离开M

10.分别将4只果蝇(两只雌蝇和两只雄蝇)放入食物充足的两组不同容积广口瓶中饲养,随培养时间记录果蝇种群数量,计算平均值,得到如下的曲线图,下列相关叙述正确的是( )

A.这两条曲线不是逻辑斯谛增长曲线

B.1组的果蝇在第17天左右增长速率最大

C.2组的果蝇种群整体呈现出稳定型的年龄结构

D.若1组培养瓶为500mL,则2组培养瓶可能为600mL

11.沿海地区常利用网箱进行人工养殖,在一定饵料投放量范围内,随着投放饵料的增多,所养殖鱼的数量先增大后趋于稳定。科研人员利用去除取样法(在一个封闭的种群里,随着连续地捕捉,种群数量逐渐减少,因而花同样的捕捉力量所取得的捕捞量逐渐降低,逐次捕捞的累计量逐渐增大)统计某网箱内某种珍贵鱼的种群数量,调查期间没有个体出生和死亡,根据数据绘制的变化曲线如图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.预计此网箱内该珍贵鱼的种群数量约为100条

B.人工养殖区生物群落的能量金字塔依然是正金字塔

C.鱼的数量最初稳定时对应饵料的投放量为最佳投放量

D.投放饵料过量可能导致沿海养殖区出现赤潮现象

12.下图为血细胞计数板正面和侧面示意图,下列叙述正确的是( )

A.血细胞计数板的厚度小于普通载玻片,便于显微镜观察

B.用吸管从培养液底部吸取菌液,从H型凹槽处加样

C.将台盼蓝与菌液1:1混合计数以区分细胞死活,相当于稀释了2倍

D.实验结束后,血细胞计数板用试管刷蘸洗涤剂擦洗、晾干

13.如图表示某鱼类出生率、死亡率与种群密度之间的关系,有关说法错误的是( )

A.当种群密度小于a时,种群将趋向于灭亡

B.当种群密度在a~b时,种群数量增长

C.在种群密度达到b时捕捞,有利于持续获得最大产量

D.种群过密或过疏都可能对种群增长产生抑制性影响

14.每年5月至9月期间,中华鲟能在长江口聚集索饵育肥完成淡海水转换,并逐渐进入海洋环境。由于其独特的生活史特征和洄游习性,使得全面覆盖标记追踪变得困难。eDNA(环境DNA)技术,通过检测生物体粪便、黏液、血液、皮肤、尿液等释放出的游离在环境中的DNA分子,来确定该生物体是否在调查区域出现,是一种非侵入性和灵敏度高的珍稀濒危生物检测调查方法。研究人员在5月和8月对长江口水域6个站点的水样进行了eDNA分析,通过PCR方法,推断中华鲟的空间分布范围。下列相关叙述错误的是( )

A.8月eDNA检出率明显低于5月可能是因为中华鲟逐渐迁移到海洋深处生活

B.eDNA条带出现拖带可能是因为样品里含有中华鲟近亲或其他物种的DNA片段

C.应用eDNA技术可在外来入侵物种还未大量繁殖时实施有效管控

D.在珍稀濒危物种监测方面,传统的标记重捕法也可以达到预期效果

15.在非理想条件下,种群的数量呈“S”型增长,其数学模型为:增长速率 公式中字母含义是:N为某时期种群的数量,r为瞬时增长率,K为环境容纳量。下列叙述正确的是( )

A.建立数学模型的步骤有:①提出合理假设②观察研究对象 ③建立数学模型 ④对模型进行检验和修正

B.食物、天敌、气候等密度制约因素限制种群的数量不能无限增大

C.某湖泊中,某种鱼的可持续最大捕捞速率为rK/4

D.自然环境中,某种动物的种群数量不会超过K 值

二、非选择题

16.生态学上环境容纳量又称K值,种群数量增长的最低起始数量又称M值。有些生物在种群起始数量过少时,其种群数量不增反降,甚至灭绝,生态学家将该现象称为阿利氏效应。科学家研究了某种群在环境条件未受到破坏时的数量变化规律,如图为该种群的种群瞬时增长量随种群起始数量的变化曲线。回答下列问题:

(1) 是种群最基本的数量特征,濒危动物保护、农田杂草状况调查、农林害虫的监测和预报等都需要对其进行调查研究。描述、解释和预测种群数量的变化,常常需要建立 。

(2)联种群是由很多小种群构成的一个种群群体,而在各个小种群之间通常都存在个体的迁入和迁出现象,联种群会使阿利氏效应出现的概率 (填“升高”或“降低”)。

(3)据图分析该生物种群的K值和M值分别为 。当起始种群数量为800时种群的数量变化情况是 。

(4)在调查生活在隐蔽、复杂环境中的动物,特别是猛禽和猛兽的种群数量时,研究人员通常在动物的栖息地布设若干台红外触发相机,与标志重捕法相比,这种调查方法的优点有 (答两点),在选取红外触发相机放置地点时应遵循 原则。

17.在濒危动物的保护方面,只有通过调查获知种群密度、出生率和死亡率、性别比例、年龄结构等特征,以及影响种群数量变化的因素,才能准确了解该种群的生存状态,预测种群的数量变化趋势,进而采取合理的保护对策。如图为关于某种群的数量变化曲线图,请据图回答下列问题:

(1)由图1可知,b点的含义是 ,d点的含义是 。

(2)由图2可知,前4年该种群数量 ,第9年调查该种群的年龄组成,最可能表现为 。第 年该种群密度最小,如果该种群维持第16~20年间的增长趋势,则该种群数量将呈 型曲线增长。

(3)在渔业上,人们总是希望每年获得更多的鱼,又不危及第二年鱼的产量,所以渔网的网目不能过小,否则影响来年鱼的产量,原因是 (请从种群特征角度解释)。

(4)请解释种群增长的“S”型曲线产生的原因: 。

参考答案:

1.D

A、种群不一定都具有性别比例特征,例如大肠杆菌种群无性别比例,A错误;

B、种群数量的变化受多种因素的影响,当前年龄结构为增长型的种群可能受到环境或人为因素的影响而在一定时间后数量下降,B错误;

C、性别比例可通过影响出生率间接影响种群密度,性别比例不会影响死亡率,C错误;

D、出生、死亡是个体水平研究的问题,出生率和死亡率是种群的数量特征,是种群水平研究的问题,D正确。

2.A

A、样方法和标记重捕法是调查种群密度的常用方法,除此之外,也可以用于调查群落丰富度,A错误;

B、可以用红外触发相机拍摄照片或者视频,根据照片或视频来调查种群数量,B正确;

C、分析动物粪便的微卫星DNA分子标记,根据种群中不同个体的微卫星DNA分子标记的差异性,来调查种群数量,C正确;

D、利用动物声音的个体识别技术,根据种群中不同个体的声音差异,开展野外种群数量的监测,D正确;

3.D

A、为了使计数的结果更准确,在计数前,应先对血细胞计数板进行镜检,防止计数室中存在杂质而影响结果,A正确;

B、利用血细胞计数板进行计数,在滴加培养液时,应在计数室上方加盖玻片后,将培养液滴于盖玻片的边缘,B正确;

C、计数时,待酵母菌全部沉降到计数室底部后,计数每个样方内的菌体数量,这样可以保证计数的准确性,C正确;

D、台盼蓝染液可以对死亡的酵母菌染色,活的酵母菌无色,结合图示可知,一个中格中含有9个酵母菌,因此培养液中酵母菌的密度=9×16÷(0.1×10-3)×102=1.44×108个·mL-1,D错误。

4.D

AC、K对策生物通常个体大,寿命长,生殖力弱,但存活率高,K对策生物种群数量一旦低于X点,种群就会走向灭绝,对于濒危的K对策动物,其保护措施应以提高种群数量为主,AC正确;

B、r对策生物通常个体小、寿命短、生殖力强但存活率低,亲代对后代缺乏保护,蛙属于r对策生物,在种群密度较低时也能迅速回升,B正确;

D、在恶劣的环境中生存与进化,r对策生物比K对策生物占据优势,D错误。

5.C

A、杂合子Aa连续自交后代中纯合子的比例逐渐升高直到1为止,所以甲图表示杂合子Aa连续自交后代中纯合子(非显性纯合子)的概率变化,A错误;

B、酵母菌酿酒过程中从接种到密封这一段时间内酵母菌种群数量逐渐增多,与乙图不符,B错误;

C、丙图中,若B点为茎背光侧的生长素浓度,因为背光侧生长素浓度高,而向光侧生长素浓度低,所以C点不可能为茎向光侧的生长素浓度,C正确;

D、昆虫的抗药性突变产生于使用农药前,农药只是对害虫的抗药性进行了选择,昆虫种群由B点到C点的数量增加的原因为在农药的选择下,抗药性昆虫数量增多,施用同一农药无法杀死抗药性昆虫,D错误。

6.B

A、非法偷猎活动导致藏羚数量急剧下降,人为的保护使藏羚数量缓慢上升,A正确;

B、非法偷猎导致藏羚的死亡率大于出生率,如果偷猎过程没有破坏自然环境,那么环境容纳量不会改变,B错误;

C、青藏高原不同区域藏羚种群密度存在差异与群落水平结构有关,因为青藏高原的海拔不同,温度、水分也存在差异,C正确;

D、保护藏羚的栖息地及其迁徙的途径可减少人为因素对藏羚羊的影响,有利于藏羚羊的保护,以增加其数量,D正确。

7.C

A、在第6年时,种群增长速率达到最大,种群的种群数量为399只,说明此时处于K/2值,该种群的环境容纳量应为798只,A错误;

B、第10年增长速率降到0,此时种群的出生率等于死亡率,B错误;

C、标记重捕法的计算公式:种群中的个体数(N)/标记总数=重捕总数/重捕中被标记个体数,用标记重捕法调查种群密度时,若标记物过于醒目,易被天敌捕食,重捕被标记的个体减少,最终导致实验所得到数值比实际数值大,C正确;

D、该种群的密度与密度制约因素,如天敌、食物等因素对种群数量的作用强度有关,气温、干旱属于非密度制约因素,D错误。

8.A

血细胞计数板,每个大方格(计数室)的容积为0.1mm3,共有400个小方格。由题意“观察到视野中五个中格(共80个小格)内的细胞总数为56”可知,每个小格内的平均酵母菌数为56÷80=0.7个,则计数室中的细胞数为400×0.7=280个。死细胞的细胞膜失去选择透过性,能被台盼蓝染液染成深色,被台盼蓝着色的细胞占20%,说明活菌数占80%,因此活菌数为280×0.8=224个,又因为观察之前取10mL酵母菌培养液加入90mL无菌水中,相当于稀释10倍,稀释后的培养液与台盼蓝染液进行等体积混合,这相当于将培养液进行了二等分,因此混合前培养液中的酵母菌活菌数相当于224×2=448个,每个计数室的体积为0.1mm3,经换算可以得到10mL酵母菌培养液中酵母菌活菌数约为448÷0.1×1000×10×10=4.48×108个,A正确,BCD错误。

9.B

A、适宜的种群密度对于种群中的个体寻找配偶和逃避敌害是必不可少的,由图可知,当种群密度小于M时,个体不能有效寻找配偶和逃避敌害,种群就会绝灭,A正确;

B、当种群密度大于100而小于600时,呈现“S”形曲线,种群密度大于600时,呈现的是下降的曲线,趋向600,不是“S”形,B错误;

C、由图可知,起始密度为300和800的种群最后的种群数量总是趋近于稳定平衡密度K值,C正确;

D、在0-K之间的不同起始密度条件下,种群数量总是朝两个相反的方向离开M,一种是低于必需起始密度趋于灭亡,一种是达到必需起始密度趋向于K值,D正确。

10.D

A、这两条曲线是在有限的资源环境中所呈现的增长方式,属于S形增长,是逻辑斯谛增长曲线,A错误;

B、1组的果蝇在第13天左右种群数量达到一半(K/2),此时增长速率最大,第17天左右种群数量最多,增长速率为0,B错误;

C、2组果蝇种群数量先增加后减少,其年龄结构在增加时增长型,减少时为衰退型,C错误;

D、由于2组果蝇的最大容纳量比1组的大,即2组的K值大于1组,所以若1组培养瓶为500mL,则2组培养瓶可能为600mL,D正确。

11.B

A、据图可知,当Y=0时,X 对应值约为100,该数据基本上就是此网箱内该珍贵鱼的种群数量,A正确;

B、由于人工养殖区投放较多的饵料,该养殖区生物群落的能量金字塔有可能是倒金字塔,B错误;

C、在一定饵料投放量范围内,随着投放饵料的增多,所养殖鱼的数量先增大后趋于稳定,可见,为了获得最大的经济效益,鱼的数量最初稳定时对应饵料的投放量为最佳投放量,C正确;

D、投放饵料过量可能导致沿海养殖区出现赤潮现象,D正确。

12.C

A、血细胞计数板是由一块比普通载玻片厚的特制玻片制成的,玻片中有四条下凹的槽,构成三个平台,A错误;

B、从试管中吸出培养液进行计数之前, 将试管轻轻振荡几次,使细胞混合均匀,减小实验误差。直接用吸管从培养液底部吸取细胞培养液,会有实验误差,B错误;

C、活细胞不会被台盼蓝染成蓝色,而死细胞会被染成淡蓝色,将台盼蓝与菌液1:1混合计数可以区分细胞死活,相当于稀释了2倍,C正确;

D、血细胞计数板不能用试管刷蘸洗涤剂擦洗,应浸泡和冲洗后晾干,D错误。

13.C

A、当种群密度小于a时,出生率小于死亡率,种群数量会持续减少并趋向于灭亡,A正确;

B、a~b点种群数量呈增长趋势,出生率大于死亡率,种群数量呈增长趋势,直至b点出生率=死亡率,种群数量不变,故呈现S形增长,B正确;

C、b点出生率=死亡率,约为该种群的K值,此时捕捞可获得一次性效益,但要持续获得最大产量,应在K/2之后捕捞,并保证捕捞后的剩余量在K/2,C错误;

D、种群密度过密时,种内竞争会加剧,导致死亡率上升,抑制种群增长;种群密度过疏时,个体可能会因为难以找到配偶等原因导致出生率下降,从而抑制种群增长,D正确。

14.D

A、若8月中华鲟逐渐迁移到海洋深处生活,会导致eDNA检出率明显低于5月,A正确;

B、每个物种的DNA片段长度不一样,eDNA样品里可能含有中华鲟近亲或其他物种的eDNA片段,在琼脂糖凝胶电泳检测中,eDNA条带会有拖带情况,B正确;

C、水生生物不同生命阶段的eDNA检测效率和丰度存在差异。水生生物在繁殖期会向水体释放大量细胞,所以繁殖期eDNA检测易出现峰值。幼鱼排泄速率更高,幼虾的蜕壳频率更高,也会引起eDNA浓度偏高。因此,通过水体eDNA研究特定生物类群并实施有效管控时,需要依据生物当前所处的生命阶段进行偏差校正,C正确;

D、在珍稀濒危物种(尤其是中华鲟这种种群密度极小的物种)监测方面,传统的标记重捕法难以获取必要的样本进行观察,导致其应用可能无法达到预期效果,D错误。

15.C

A、建立数学模型的步骤有:①观察研究对象,②提出合理的假设,③建立数学模型,④对模型进行检验或修正,A错误;

B、气候为非密度制约因素,B错误;

C、“S”型在种群数量为K/2时,可持续最大捕捞速率=r×K/2×(K-K/2)/K=rK/4,C正确;

D、自然环境中,种群数量可能在K值上下波动,因此某种动物的种群数量有时会超过K值,D错误。

16.(1) 种群密度 数学模型

(2)降低

(3) 600、100 先降低后在600(K值)左右波动

(4) 对调查动物无伤害(对动物的生活干扰少、不用直接观察或者捕捉个体)、可较长时间调查、监控范围广 随机

(1)种群在单位面积或单位体积中的个体数就是种群密度。种群密度是种群最基本的数量特征。描述、解释和预测种群数量的变化,常常需要建立数学模型。

(2)联种群中各个小种群之间存在迁入和迁出现象,即各个种群之间存在交流,相当于增加了种群的数量,使阿利氏效应出现的概率降低。

(3)从图中可以看出,当种群低于100时,高于600,种群瞬时增长量降低,说明种群的K值为600,M值为100,当种群达到800时,瞬时增长量小于0,种群数量下降,而降至600以下,种群瞬时增长量大于0,种群数量又会升高,所以当起始种群数量为800时,种群数量先降低后在600(K值)左右波动。

(4)红外相机调查其种群密度的优点有对调查动物无伤害(对动物的生活干扰少)、可较长时间调查、监控范围广;选取红外相机放置地点时应随机放置。

17.(1) 种群增长速率最大的点(K/2) 种群数量最大的点(K)

(2) 基本不变 衰退型 9或10 “J”

(3)如果渔网网目过小,许多幼鱼也会被捕捞,影响鱼种群年龄结构,从而影响未来鱼种群出生率,造成第二年鱼的产量下降

(4)自然界的资源和空间有限,种群密度增大时,种内斗争加剧,以该种群为食的动物的数量也会增加,使种群出生率降低,死亡率增高,当死亡率增加到与出生率相等时,种群停止增长,有时会稳定在一定的水平而形成“S”型曲线

(1)图1该曲线是某种群增长的“S”型曲线,该曲线的K值是100,对应的点是d点,表示种群数量最大的点;b点对应的点是K/2 ,此时种群的增长速率最大。

(2)分析图2:0~4年时λ=1,种群数量不变,故前4年该种群数量不变;4~10年时λ<1,种群数量减少,故第9年调查该种群的年龄组成,最可能表现为衰退型,在第9或10年该种群密度最小,在10~20年时λ>1且接近稳定,该种群数量将呈“J”型曲线增长。

(3)如果渔网网目过小,许多幼鱼也会被捕捞,影响鱼种群年龄结构,从而影响未来鱼种群出生率,造成第二年鱼的产量下降,故不应使用网目过小的渔网。

(4)自然界的资源和空间总是有限的,当种群密度增大时,种内竞争就会加剧,以该种群为食的动物的数量也会增加,这就使种群的出生率降低,死亡率增高,当死亡率增加到与出生率相等时,会稳定在一定的水平而形成“S”型曲线。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录