1.2 原始农业与史前社会 基础检测 2024--2025学年上学期初中历史统编版七年级上册

文档属性

| 名称 | 1.2 原始农业与史前社会 基础检测 2024--2025学年上学期初中历史统编版七年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 574.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-11 15:54:06 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

1.2 原始农业与史前社会 基础检测

2024--2025学年上学期初中历史统编版七年级上册

一、选择题

1.黑龙江省的亚布力遗址距今约5000年,出土有磨制石铲,以及对谷物进行去壳与粉碎加工的石磨棒和磨盘等生产工具。据此推断,当时该地区( )

A.产生早期国家 B.进入文明社会 C.生产工具完备 D.出现农业生产

2.西安半坡遗址的房屋、窖穴、墓葬中发现了很多粟的遗存。在其中一个深不足1米,底径约1米的窖穴内有粟粒朽灰堆积,专家推测其为储粮窖。据此可知,半坡先民( )

A.掌握人工取火技术 B.处于打制石器时代

C.过着农耕定居生活 D.依靠食物采集为生

3.在河南东南部的淮河上游,有一处距今8000多年的舞阳贾湖遗址,那里出土了炭化稻粒和家猪骨骼。这证实贾湖居民( )

A.已经学会保存火种 B.会建造半地穴式房屋

C.过着原始农耕生活 D.会使用铁制农具和牛耕

4.经考古研究发现,河南地下文物和馆藏文物均居全国首位。这里有记载着人类祖先在中原大地繁衍生息的裴李岗文化遗址、仰韶文化遗址、龙山文化遗址。这表明( )

A.中原地区是中华文明的最早发源地

B.中原地区始终是古代政治中心

C.中原文化是中华文明的主干和根脉

D.中原文化一直领先于其他地区

5.有关半坡人生产情况的叙述正确的是( )

A.半坡人制作出磨制精美的磨制石器,还制造骨器、角器、铁器等生产工具

B.半坡人主要种植水稻;饲养猪和狗等家畜

C.半坡人还用弓箭等捕猎斑鹿、獐、兔;用渔叉、渔钩、石网坠捕鱼

D.半坡人不需要采集野果,食物很充足

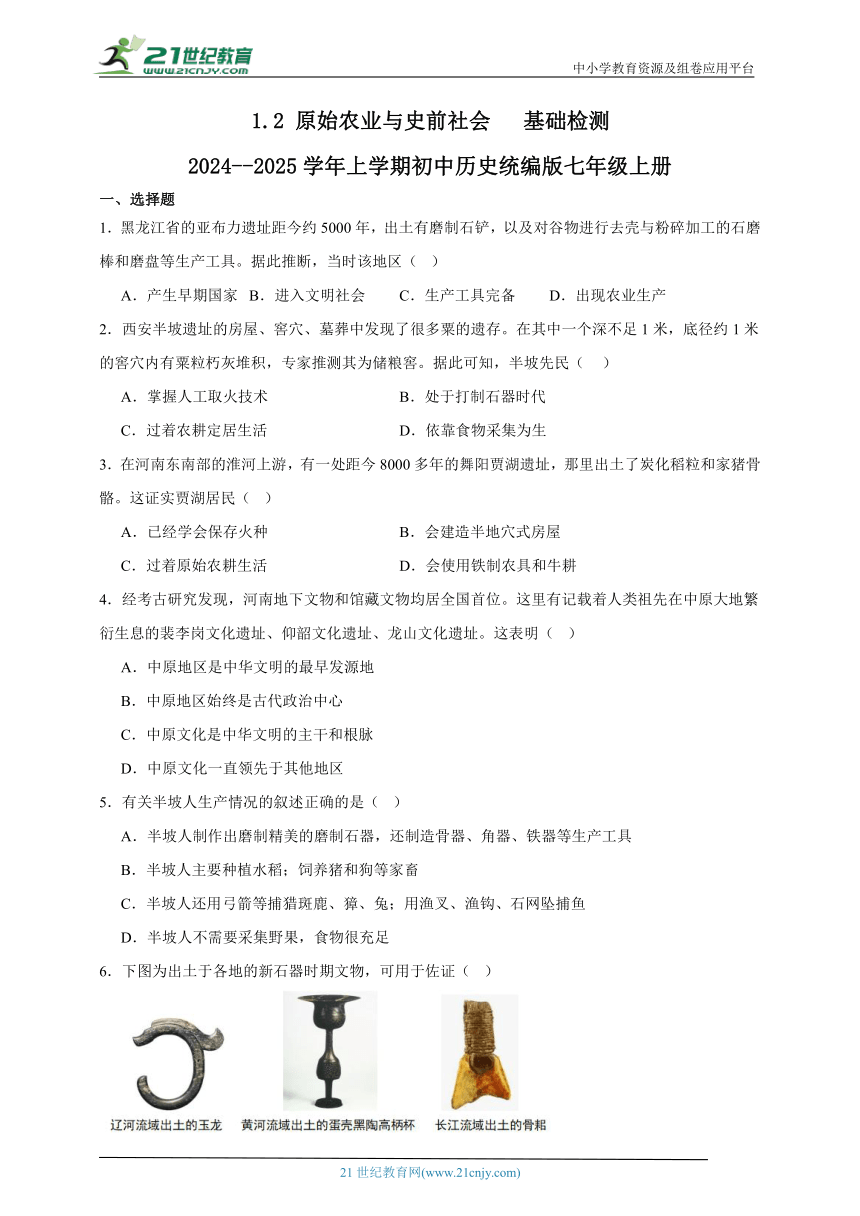

6.下图为出土于各地的新石器时期文物,可用于佐证( )

A.中华早期文化分布较广 B.游牧民族的狩猎场景

C.“龙的文化”已经定型 D.半坡居民的耕作生活

7.下表所列考古遗存,可用于研究我国远古时期( )

遗址名称 时间 遗存

北京门头沟东胡林遗址 距今11000—9000年 炭化人工栽培粟和黍

浙江浦江桥头遗址 距今11000—8500年 炭化的稻米、稻壳

福建平潭壳丘头遗址群 距今7500—3000年 陶片上稻、粟、豆类等印痕

A.早期人类起源 B.原始农业的兴起和发展

C.冶炼技术水平 D.原始部落联盟间的关系

8.大汶口晚期的墓葬,有的有百余件随葬玉器,有的却一无所有。这表明当时( )

A.原始农业兴起 B.贫富分化出现

C.早期国家产生 D.聚落形成发展

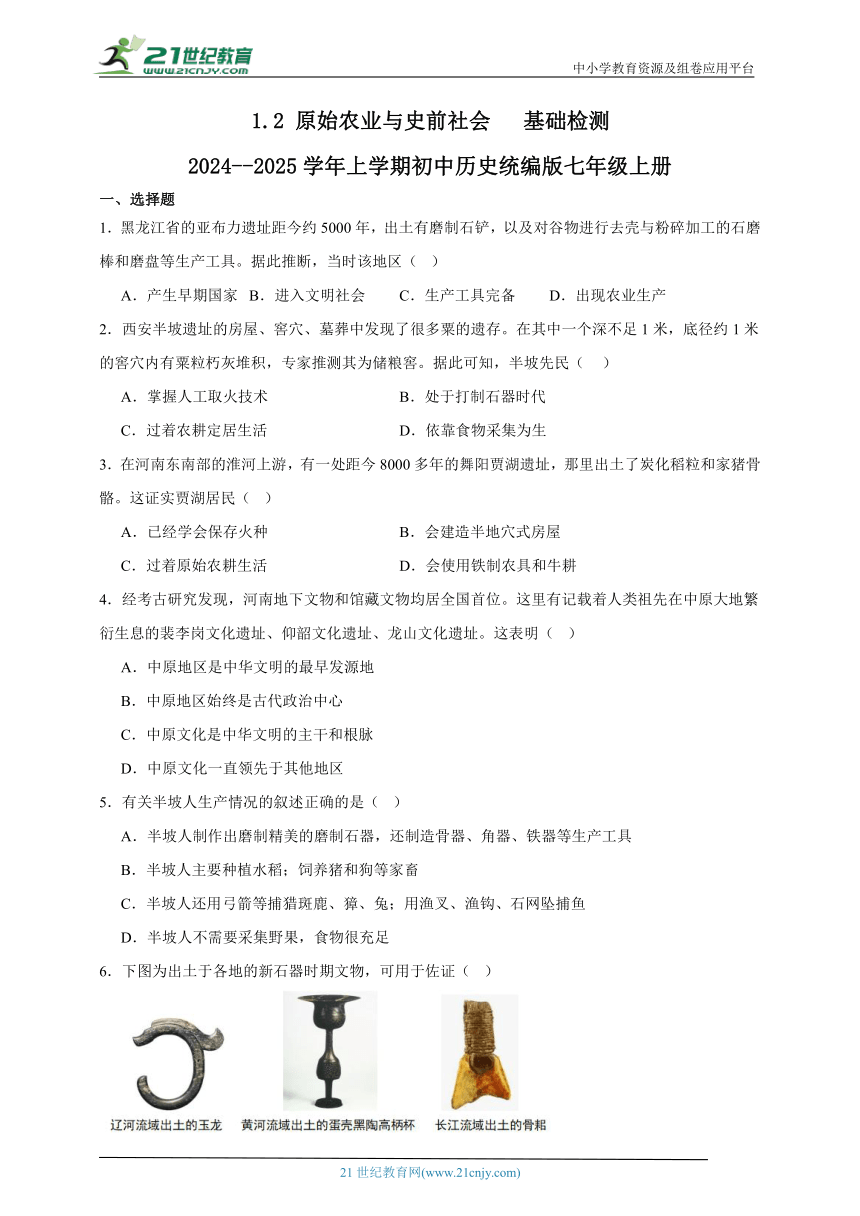

9.在距今8000多年的舞阳贾湖遗址中,出土了数千件精致的石器、陶器(图1)和骨器,还出土了碳化的稻粒(图2)和家猪的骨骼。这表明( )

A.原始农业已经有了初步的发展 B.贾湖先民已经过上了定居生活

C.贾湖遗址已经出现了贫富分化 D.该遗址一定位于长江中下游地区

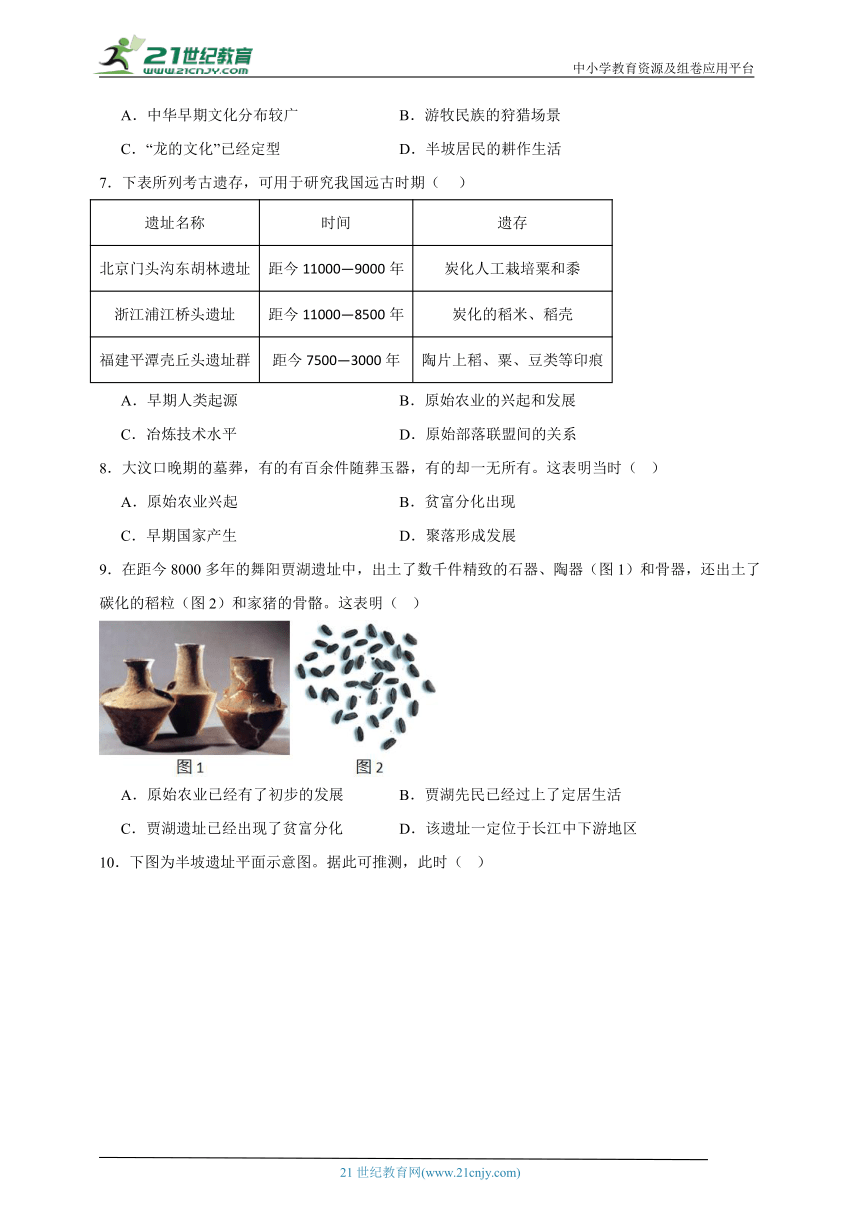

10.下图为半坡遗址平面示意图。据此可推测,此时( )

A.稻作农业繁荣 B.农业改变生活方式

C.阶级分化明显 D.多元一体特征突出

11.在漫长的岁月中,我国先民对各类可食用植物的认识逐渐加深。……距今10000年左下,我国出现了最早的人工栽培的农作物( )

A.稻、粟、黍 B.甘薯、茶叶

C.玉米、马铃薯 D.核桃、葡萄

12.考古学家在考古发掘中发现一处距今4600--5500年之间大汶口文化时代的墓葬,在墓穴中发现有大量的陶制陪葬品及玉制臂旁、手锡、玉刀;墓主人正中间还放置权力与武力的象征一玉刀。据此可知,这一时期的中国( )

A.正处于旧石器时代时期 B.君权神授思想十分浓厚

C.阶级分化现象已经出现 D.已进入封建制国家时代

13.在龙山文化遗址发掘中发现“在男性墓葬品中,大多数是磨制的石斧、石铲、石刀、石凿等生产工具,而女性的随葬品中大部分葬以陶质和石质纺轮以及骨锥、骨针等纺织、缝纫工具,……男女之间的社会分工已相当清楚。”上述现象出现的主要原因是( )

A.阶级对立出现 B.贫富分化显现

C.原始农业出现 D.社会矛盾尖锐

14.河南新郑裴李岗遗址共发现墓葬100座以上,其中男性多随葬生产用的石斧、石铲、石镰,女性多随葬加工谷物用的石磨盘、石磨棒等。这证明当时( )

A.石器制造,简单粗糙 B.农耕劳作,分工明确

C.粮食种植,自给自足 D.尊卑有序,等级森严

15.传说“神农之时,天雨粟,神农遂耕而种之”。该传说能够反映的历史信息是( )

A.远古时期曾出现过下粟雨的自然现象 B.神农氏是华夏族第一个种植粟的人

C.中国先民很早就学会了培植粟等农作物 D.神农氏已被证明确有此人

二、识图题

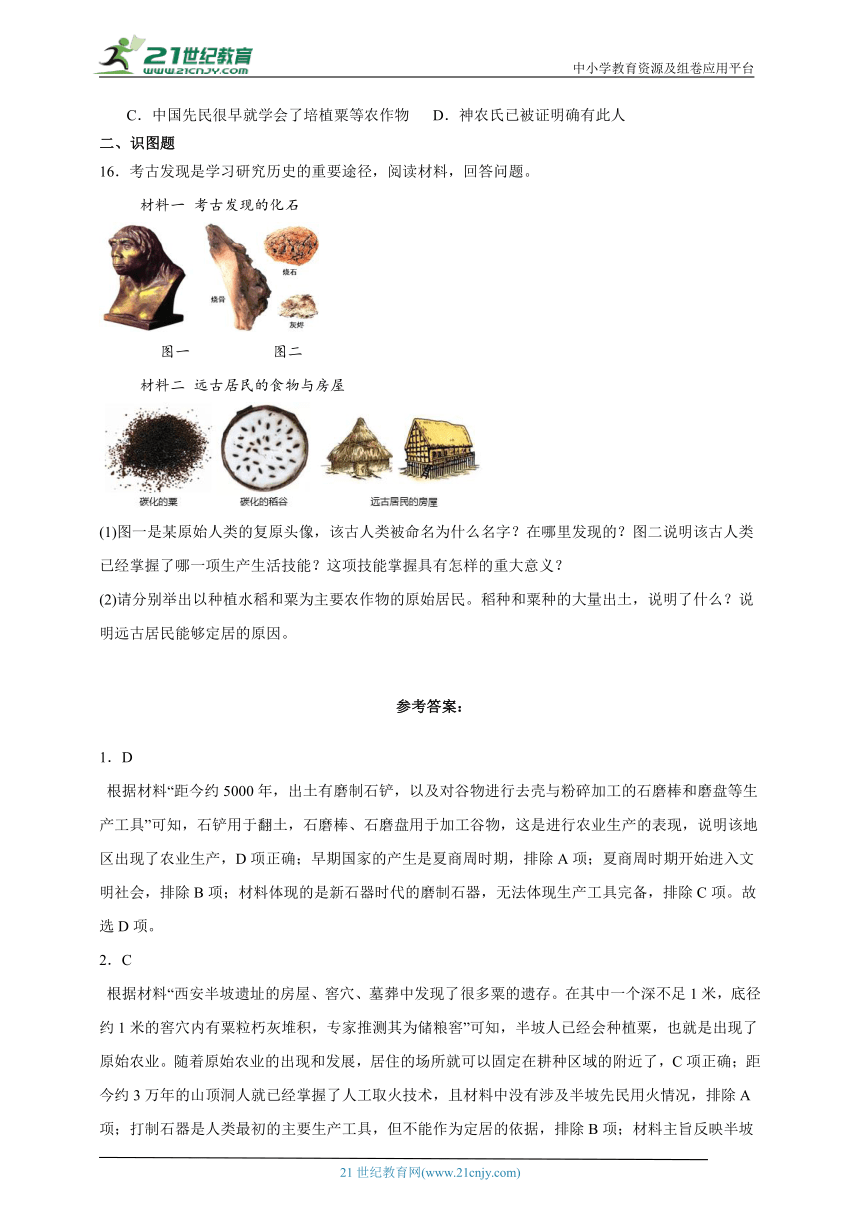

16.考古发现是学习研究历史的重要途径,阅读材料,回答问题。

材料一 考古发现的化石

图一 图二

材料二 远古居民的食物与房屋

(1)图一是某原始人类的复原头像,该古人类被命名为什么名字?在哪里发现的?图二说明该古人类已经掌握了哪一项生产生活技能?这项技能掌握具有怎样的重大意义?

(2)请分别举出以种植水稻和粟为主要农作物的原始居民。稻种和粟种的大量出土,说明了什么?说明远古居民能够定居的原因。

参考答案:

1.D

根据材料“距今约5000年,出土有磨制石铲,以及对谷物进行去壳与粉碎加工的石磨棒和磨盘等生产工具”可知,石铲用于翻土,石磨棒、石磨盘用于加工谷物,这是进行农业生产的表现,说明该地区出现了农业生产,D项正确;早期国家的产生是夏商周时期,排除A项;夏商周时期开始进入文明社会,排除B项;材料体现的是新石器时代的磨制石器,无法体现生产工具完备,排除C项。故选D项。

2.C

根据材料“西安半坡遗址的房屋、窖穴、墓葬中发现了很多粟的遗存。在其中一个深不足1米,底径约1米的窖穴内有粟粒朽灰堆积,专家推测其为储粮窖”可知,半坡人已经会种植粟,也就是出现了原始农业。随着原始农业的出现和发展,居住的场所就可以固定在耕种区域的附近了,C项正确;距今约3万年的山顶洞人就已经掌握了人工取火技术,且材料中没有涉及半坡先民用火情况,排除A项;打制石器是人类最初的主要生产工具,但不能作为定居的依据,排除B项;材料主旨反映半坡先民过着农耕定居生活,粟的遗存并不能推导出半坡先民依靠食物采集为生,排除D项。故选C项。

3.C

根据题干材料“那里出土了炭化稻粒和家猪骨骼”可知,贾湖遗址出土的文物证明贾湖居民已经学会水稻种植和家畜饲养,他们过着原始的农耕生活,C项正确;北京人已经学会保存火种,题干材料没有体现贾湖居民用火的信息,排除A项;半坡居民会建造半地穴式房屋,与题干材料反映的从事原始农耕生活无关,排除B项;春秋时期人们会使用铁制农具和牛耕,排除D项。

4.C

根据材料“河南地下文物和馆藏文物均居全国首位、裴李岗文化遗址、仰韶文化遗址、龙山文化遗址。”和结合所学知识可知,河南位居中原,它的考研成果多,说明中原文化是中华文明的主干和根脉,C项正确;中原地区有记载着人类祖先繁衍生息的多个文化遗址,这表明中原地区在中华文明史上占有重要地位,但不能看出是“最早的发源地”,排除A项;材料中强调了其文化遗址的重要性,并没有提及中原地区始终是古代政治中心的信息,排除B项;材料强调了中原文化在文化历史上的重要地位,“一直”领先于其他地区述过于绝对,排除D项。故选C项。

5.C

半坡原始局面虽然开始种植农作物,但是农作物很有限,半坡人为了增加食物,他们会利用弓箭来捕猎斑鹿、兔等,用鱼叉、鱼钩、石网等捕鱼,C项正确;铁器在春秋时期才出现,排除A项;半坡人种植的农作物是粟,排除B项;虽然半坡人已经进入了原始农耕时代,但他们同样需要采集野果来补充食物,排除D项。故选C项。

6.A

玉龙出土于辽河流域,蛋壳黑陶高柄杯出土于黄河流域,骨耜出土于长江流域,这些早期文明成果都是来自不同的流域,这说明中华早期文化分布较广,A项正确;题干出土的文物有些事农业工具,手工业品等,未体现狩猎场景,排除B项;“龙的文化”已经定型这一说明不符合史实,而且题干不仅仅只涉及“龙的文化”,排除C项;蛋壳黑陶高柄杯是大汶口文化和龙山文化的代表性遗存,排除D项。故选A项。

7.B

根据题干“北京门头沟东胡林遗址、炭化人工栽培粟和黍”“浙江浦江桥头遗址、炭化的稻米、稻壳”“福建平潭壳丘头遗址群”“陶片上稻、粟、豆类等印痕”和所学知识可知,在这些遗址中,出现了水稻、粟、黍、豆类等农作物,体现了原始农业的兴起和发展,B项正确;早期人类起源涉及元谋人、北京人、山顶洞人等,不符合题意,排除A项;材料信息涉及水稻、粟等农作物品种,而不是冶炼技术,排除C项;材料不涉及部落联盟,无法得出原始部落联盟间的关系状况,排除D项。故选B项。

8.B

根据题干“有的有百余件随葬玉器,有的却一无所有”和所学知识可知,墓葬反映出来的是社会的贫富分化,大汶口原始居民生活在我国父系社会晚期,那时社会出现贫富分化,氏族内部出现富有者和贫困者,B项正确;材料并未涉及农业和聚落相关内容,排除AD项;早期国家产生的标志包括政府、军队、监狱、法律等信息,排除C项。故选B项。

9.A

根据题干信息“舞阳贾湖遗址中,出土了数千件精致的石器、陶器(图1)和骨器,还出土了碳化的稻粒和家猪的骨骼”,结合所学知识可知,材料反映贾湖先民已经开始种植水稻,饲养家猪,制作陶器、石器和骨器,这表明原始农业已经有了初步的发展,A项正确;“出土了数千件精致的石器、陶器和骨器,还出土了碳化的稻粒和家猪的骨骼”不能说明“贾湖先民已经过上了定居生活、贾湖遗址已经出现了贫富分化”,排除BC项;“该遗址一定位于长江中下游地区”说法错误,因为舞阳贾湖遗址位于河南省舞阳县,地处淮河流域,排除D项。 10.B

根据半坡遗址平面示意图并结合所学可知,半坡人制作出精美的磨制石器。半坡人还制造骨器、角器等生产工具,用以开垦土地,从事农业生产,主要种植粟。故农业改变半坡人的生活方式。B项正确;半坡人主要种植粟,并非种植水稻,排除A项;“阶级分化明显”主要指权贵阶层的出现等,与题意不符,排除C项;“多元一体特征”主要指新石器时代文化遗存分布广泛且有共同性等,与题意不符,排除D项。故选B项。

11.A

根据题干“在漫长的岁月中,我国先民对各类可食用植物的认识逐渐加深。……距今10000年左下,我国出现了最早的人工栽培的农作物”结合所学知识,可知在原始社会时期,中国农业逐渐发展,可以种植和培育“五谷”,包括稻、黍、稷、麦、菽,且形成了南稻北粟的种植格局,A项正确;甘薯是新航路开辟后从美洲传入的物种,排除B项;玉米和马铃薯均是美洲的农作物,排除C项;葡萄是张骞通西域时,在西汉时期传入中国的,排除D项。

12.C

根据材料“在墓穴中发现有大量的陶制陪葬品及玉制臂旁、手锡、玉刀,墓主人正中间还放置权力与武力的象征一玉刀”可知,大汶口文化时期,已经出现了贫富分化,阶级分化现象已经出现,C项正确;大汶口文化属于新石器时代,排除A项;材料中没有体现君权神授思想,排除B项;根据所学知识可知,大汶口文化属于原始社会时期,还没有进入封建制国家时代,排除D项。

13.C

根据题干“在男性墓葬品中,大多数是磨制的石斧、石铲、石刀、石凿等生产工具,而女性的随葬品中大部分葬以陶质和石质纺轮以及骨锥、骨针等纺织、缝纫工具,……男女之间的社会分工已相当清楚”可知是原始农业出现,C项正确;夏朝是我国历史上第一个王朝,国家的出现标志着阶级对立出现,排除A项;在墓葬中出现的陪葬品体现不出贫富分化显现,体现的是社会分工相当清楚,排除B项;题干没有反映出社会矛盾尖锐,排除D项。

14.B

根据题干“河南新郑裴李岗遗址共发现墓葬100座以上,其中男性多随葬生产用的石斧、石铲、石镰,女性多随葬加工谷物用的石磨盘、石磨棒等”可知,裴李岗遗址出土的大量石器,且男女使用的石器不一样,说明当时已经出现农耕劳作,分工明确,B项正确;根据材料可知,裴李岗遗址出土的石器多样,说明并不是简单粗糙,排除A项;材料只提到裴李岗遗址出土了石器,无法说明自给自足,排除C项;西周建立后推行分封制,尊卑有序,等级森严,排除D项。故选B项。

15.C

依据题干“神农之时,天雨粟,神农遂耕而种之”的信息,结合所学知识可知,距今1万年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物,长江中下游的先民开始栽培稻,北方地区的先民开始栽培粟和黍,目前世界上最早的栽培稻、粟和黍均发现于中国,因此题干传说能够反映的历史信息是中国先民很早就学会了培植粟等农作,C项正确;远古时期曾出现过下粟雨的自然现象和神农氏是华夏族第一个种植粟的人的说法都来自传说,无从考证,不属于历史信息,排除AB项;神农氏是否确有此人也无任何证明,排除D项。故选C项。

16.(1)北京人;北京周口店龙骨山;已经学会用火;改善了生存条件,学会使用火是人类进化史上的里程碑。

(2)河姆渡人和半坡人;我国在半坡和河姆渡原始居民时期就已经出现了原始的农耕生活;原始农业的发展;掌握建房技术;掌握挖掘水井技术;饲养家畜等等。

(1)名字:依据所学可知,图一是北京人的复原头像。

发现:依据所学可知,北京人是在北京周口店龙骨山发现的。

生活技能:依据图二“烧骨、烧石和灰烬”可知,这是用火的痕迹,说明北京人使用天然火。

重大意义:依据所学可知,北京人会使用火,增强了适应自然的能力;改善了饮食习惯,是人类进化史上的里程碑。

(2)原始居民:结合所学知识可知,生活在距今约7000年浙江省余姚市(长江流域)的河姆渡原始居民,使用磨制石器、骨器、用耒耜耕地,住干栏式房屋,种植水稻。生活在距今约6000年陕西西安的半坡原始居民,会制作精美的磨制石器,会饲养家畜,住半地穴式圆形房屋,会种植粟。

说明了:依据所学可知,稻种和粟种的大量出土,说明了我国在半坡和河姆渡原始居民时期就已经出现了原始的农耕生活。

原因:依据材料二图片及所学可知,远古居民能够定居的原因有:原始农业的发展、掌握建房技术、掌握挖掘水井技术、饲养家畜等。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

1.2 原始农业与史前社会 基础检测

2024--2025学年上学期初中历史统编版七年级上册

一、选择题

1.黑龙江省的亚布力遗址距今约5000年,出土有磨制石铲,以及对谷物进行去壳与粉碎加工的石磨棒和磨盘等生产工具。据此推断,当时该地区( )

A.产生早期国家 B.进入文明社会 C.生产工具完备 D.出现农业生产

2.西安半坡遗址的房屋、窖穴、墓葬中发现了很多粟的遗存。在其中一个深不足1米,底径约1米的窖穴内有粟粒朽灰堆积,专家推测其为储粮窖。据此可知,半坡先民( )

A.掌握人工取火技术 B.处于打制石器时代

C.过着农耕定居生活 D.依靠食物采集为生

3.在河南东南部的淮河上游,有一处距今8000多年的舞阳贾湖遗址,那里出土了炭化稻粒和家猪骨骼。这证实贾湖居民( )

A.已经学会保存火种 B.会建造半地穴式房屋

C.过着原始农耕生活 D.会使用铁制农具和牛耕

4.经考古研究发现,河南地下文物和馆藏文物均居全国首位。这里有记载着人类祖先在中原大地繁衍生息的裴李岗文化遗址、仰韶文化遗址、龙山文化遗址。这表明( )

A.中原地区是中华文明的最早发源地

B.中原地区始终是古代政治中心

C.中原文化是中华文明的主干和根脉

D.中原文化一直领先于其他地区

5.有关半坡人生产情况的叙述正确的是( )

A.半坡人制作出磨制精美的磨制石器,还制造骨器、角器、铁器等生产工具

B.半坡人主要种植水稻;饲养猪和狗等家畜

C.半坡人还用弓箭等捕猎斑鹿、獐、兔;用渔叉、渔钩、石网坠捕鱼

D.半坡人不需要采集野果,食物很充足

6.下图为出土于各地的新石器时期文物,可用于佐证( )

A.中华早期文化分布较广 B.游牧民族的狩猎场景

C.“龙的文化”已经定型 D.半坡居民的耕作生活

7.下表所列考古遗存,可用于研究我国远古时期( )

遗址名称 时间 遗存

北京门头沟东胡林遗址 距今11000—9000年 炭化人工栽培粟和黍

浙江浦江桥头遗址 距今11000—8500年 炭化的稻米、稻壳

福建平潭壳丘头遗址群 距今7500—3000年 陶片上稻、粟、豆类等印痕

A.早期人类起源 B.原始农业的兴起和发展

C.冶炼技术水平 D.原始部落联盟间的关系

8.大汶口晚期的墓葬,有的有百余件随葬玉器,有的却一无所有。这表明当时( )

A.原始农业兴起 B.贫富分化出现

C.早期国家产生 D.聚落形成发展

9.在距今8000多年的舞阳贾湖遗址中,出土了数千件精致的石器、陶器(图1)和骨器,还出土了碳化的稻粒(图2)和家猪的骨骼。这表明( )

A.原始农业已经有了初步的发展 B.贾湖先民已经过上了定居生活

C.贾湖遗址已经出现了贫富分化 D.该遗址一定位于长江中下游地区

10.下图为半坡遗址平面示意图。据此可推测,此时( )

A.稻作农业繁荣 B.农业改变生活方式

C.阶级分化明显 D.多元一体特征突出

11.在漫长的岁月中,我国先民对各类可食用植物的认识逐渐加深。……距今10000年左下,我国出现了最早的人工栽培的农作物( )

A.稻、粟、黍 B.甘薯、茶叶

C.玉米、马铃薯 D.核桃、葡萄

12.考古学家在考古发掘中发现一处距今4600--5500年之间大汶口文化时代的墓葬,在墓穴中发现有大量的陶制陪葬品及玉制臂旁、手锡、玉刀;墓主人正中间还放置权力与武力的象征一玉刀。据此可知,这一时期的中国( )

A.正处于旧石器时代时期 B.君权神授思想十分浓厚

C.阶级分化现象已经出现 D.已进入封建制国家时代

13.在龙山文化遗址发掘中发现“在男性墓葬品中,大多数是磨制的石斧、石铲、石刀、石凿等生产工具,而女性的随葬品中大部分葬以陶质和石质纺轮以及骨锥、骨针等纺织、缝纫工具,……男女之间的社会分工已相当清楚。”上述现象出现的主要原因是( )

A.阶级对立出现 B.贫富分化显现

C.原始农业出现 D.社会矛盾尖锐

14.河南新郑裴李岗遗址共发现墓葬100座以上,其中男性多随葬生产用的石斧、石铲、石镰,女性多随葬加工谷物用的石磨盘、石磨棒等。这证明当时( )

A.石器制造,简单粗糙 B.农耕劳作,分工明确

C.粮食种植,自给自足 D.尊卑有序,等级森严

15.传说“神农之时,天雨粟,神农遂耕而种之”。该传说能够反映的历史信息是( )

A.远古时期曾出现过下粟雨的自然现象 B.神农氏是华夏族第一个种植粟的人

C.中国先民很早就学会了培植粟等农作物 D.神农氏已被证明确有此人

二、识图题

16.考古发现是学习研究历史的重要途径,阅读材料,回答问题。

材料一 考古发现的化石

图一 图二

材料二 远古居民的食物与房屋

(1)图一是某原始人类的复原头像,该古人类被命名为什么名字?在哪里发现的?图二说明该古人类已经掌握了哪一项生产生活技能?这项技能掌握具有怎样的重大意义?

(2)请分别举出以种植水稻和粟为主要农作物的原始居民。稻种和粟种的大量出土,说明了什么?说明远古居民能够定居的原因。

参考答案:

1.D

根据材料“距今约5000年,出土有磨制石铲,以及对谷物进行去壳与粉碎加工的石磨棒和磨盘等生产工具”可知,石铲用于翻土,石磨棒、石磨盘用于加工谷物,这是进行农业生产的表现,说明该地区出现了农业生产,D项正确;早期国家的产生是夏商周时期,排除A项;夏商周时期开始进入文明社会,排除B项;材料体现的是新石器时代的磨制石器,无法体现生产工具完备,排除C项。故选D项。

2.C

根据材料“西安半坡遗址的房屋、窖穴、墓葬中发现了很多粟的遗存。在其中一个深不足1米,底径约1米的窖穴内有粟粒朽灰堆积,专家推测其为储粮窖”可知,半坡人已经会种植粟,也就是出现了原始农业。随着原始农业的出现和发展,居住的场所就可以固定在耕种区域的附近了,C项正确;距今约3万年的山顶洞人就已经掌握了人工取火技术,且材料中没有涉及半坡先民用火情况,排除A项;打制石器是人类最初的主要生产工具,但不能作为定居的依据,排除B项;材料主旨反映半坡先民过着农耕定居生活,粟的遗存并不能推导出半坡先民依靠食物采集为生,排除D项。故选C项。

3.C

根据题干材料“那里出土了炭化稻粒和家猪骨骼”可知,贾湖遗址出土的文物证明贾湖居民已经学会水稻种植和家畜饲养,他们过着原始的农耕生活,C项正确;北京人已经学会保存火种,题干材料没有体现贾湖居民用火的信息,排除A项;半坡居民会建造半地穴式房屋,与题干材料反映的从事原始农耕生活无关,排除B项;春秋时期人们会使用铁制农具和牛耕,排除D项。

4.C

根据材料“河南地下文物和馆藏文物均居全国首位、裴李岗文化遗址、仰韶文化遗址、龙山文化遗址。”和结合所学知识可知,河南位居中原,它的考研成果多,说明中原文化是中华文明的主干和根脉,C项正确;中原地区有记载着人类祖先繁衍生息的多个文化遗址,这表明中原地区在中华文明史上占有重要地位,但不能看出是“最早的发源地”,排除A项;材料中强调了其文化遗址的重要性,并没有提及中原地区始终是古代政治中心的信息,排除B项;材料强调了中原文化在文化历史上的重要地位,“一直”领先于其他地区述过于绝对,排除D项。故选C项。

5.C

半坡原始局面虽然开始种植农作物,但是农作物很有限,半坡人为了增加食物,他们会利用弓箭来捕猎斑鹿、兔等,用鱼叉、鱼钩、石网等捕鱼,C项正确;铁器在春秋时期才出现,排除A项;半坡人种植的农作物是粟,排除B项;虽然半坡人已经进入了原始农耕时代,但他们同样需要采集野果来补充食物,排除D项。故选C项。

6.A

玉龙出土于辽河流域,蛋壳黑陶高柄杯出土于黄河流域,骨耜出土于长江流域,这些早期文明成果都是来自不同的流域,这说明中华早期文化分布较广,A项正确;题干出土的文物有些事农业工具,手工业品等,未体现狩猎场景,排除B项;“龙的文化”已经定型这一说明不符合史实,而且题干不仅仅只涉及“龙的文化”,排除C项;蛋壳黑陶高柄杯是大汶口文化和龙山文化的代表性遗存,排除D项。故选A项。

7.B

根据题干“北京门头沟东胡林遗址、炭化人工栽培粟和黍”“浙江浦江桥头遗址、炭化的稻米、稻壳”“福建平潭壳丘头遗址群”“陶片上稻、粟、豆类等印痕”和所学知识可知,在这些遗址中,出现了水稻、粟、黍、豆类等农作物,体现了原始农业的兴起和发展,B项正确;早期人类起源涉及元谋人、北京人、山顶洞人等,不符合题意,排除A项;材料信息涉及水稻、粟等农作物品种,而不是冶炼技术,排除C项;材料不涉及部落联盟,无法得出原始部落联盟间的关系状况,排除D项。故选B项。

8.B

根据题干“有的有百余件随葬玉器,有的却一无所有”和所学知识可知,墓葬反映出来的是社会的贫富分化,大汶口原始居民生活在我国父系社会晚期,那时社会出现贫富分化,氏族内部出现富有者和贫困者,B项正确;材料并未涉及农业和聚落相关内容,排除AD项;早期国家产生的标志包括政府、军队、监狱、法律等信息,排除C项。故选B项。

9.A

根据题干信息“舞阳贾湖遗址中,出土了数千件精致的石器、陶器(图1)和骨器,还出土了碳化的稻粒和家猪的骨骼”,结合所学知识可知,材料反映贾湖先民已经开始种植水稻,饲养家猪,制作陶器、石器和骨器,这表明原始农业已经有了初步的发展,A项正确;“出土了数千件精致的石器、陶器和骨器,还出土了碳化的稻粒和家猪的骨骼”不能说明“贾湖先民已经过上了定居生活、贾湖遗址已经出现了贫富分化”,排除BC项;“该遗址一定位于长江中下游地区”说法错误,因为舞阳贾湖遗址位于河南省舞阳县,地处淮河流域,排除D项。 10.B

根据半坡遗址平面示意图并结合所学可知,半坡人制作出精美的磨制石器。半坡人还制造骨器、角器等生产工具,用以开垦土地,从事农业生产,主要种植粟。故农业改变半坡人的生活方式。B项正确;半坡人主要种植粟,并非种植水稻,排除A项;“阶级分化明显”主要指权贵阶层的出现等,与题意不符,排除C项;“多元一体特征”主要指新石器时代文化遗存分布广泛且有共同性等,与题意不符,排除D项。故选B项。

11.A

根据题干“在漫长的岁月中,我国先民对各类可食用植物的认识逐渐加深。……距今10000年左下,我国出现了最早的人工栽培的农作物”结合所学知识,可知在原始社会时期,中国农业逐渐发展,可以种植和培育“五谷”,包括稻、黍、稷、麦、菽,且形成了南稻北粟的种植格局,A项正确;甘薯是新航路开辟后从美洲传入的物种,排除B项;玉米和马铃薯均是美洲的农作物,排除C项;葡萄是张骞通西域时,在西汉时期传入中国的,排除D项。

12.C

根据材料“在墓穴中发现有大量的陶制陪葬品及玉制臂旁、手锡、玉刀,墓主人正中间还放置权力与武力的象征一玉刀”可知,大汶口文化时期,已经出现了贫富分化,阶级分化现象已经出现,C项正确;大汶口文化属于新石器时代,排除A项;材料中没有体现君权神授思想,排除B项;根据所学知识可知,大汶口文化属于原始社会时期,还没有进入封建制国家时代,排除D项。

13.C

根据题干“在男性墓葬品中,大多数是磨制的石斧、石铲、石刀、石凿等生产工具,而女性的随葬品中大部分葬以陶质和石质纺轮以及骨锥、骨针等纺织、缝纫工具,……男女之间的社会分工已相当清楚”可知是原始农业出现,C项正确;夏朝是我国历史上第一个王朝,国家的出现标志着阶级对立出现,排除A项;在墓葬中出现的陪葬品体现不出贫富分化显现,体现的是社会分工相当清楚,排除B项;题干没有反映出社会矛盾尖锐,排除D项。

14.B

根据题干“河南新郑裴李岗遗址共发现墓葬100座以上,其中男性多随葬生产用的石斧、石铲、石镰,女性多随葬加工谷物用的石磨盘、石磨棒等”可知,裴李岗遗址出土的大量石器,且男女使用的石器不一样,说明当时已经出现农耕劳作,分工明确,B项正确;根据材料可知,裴李岗遗址出土的石器多样,说明并不是简单粗糙,排除A项;材料只提到裴李岗遗址出土了石器,无法说明自给自足,排除C项;西周建立后推行分封制,尊卑有序,等级森严,排除D项。故选B项。

15.C

依据题干“神农之时,天雨粟,神农遂耕而种之”的信息,结合所学知识可知,距今1万年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物,长江中下游的先民开始栽培稻,北方地区的先民开始栽培粟和黍,目前世界上最早的栽培稻、粟和黍均发现于中国,因此题干传说能够反映的历史信息是中国先民很早就学会了培植粟等农作,C项正确;远古时期曾出现过下粟雨的自然现象和神农氏是华夏族第一个种植粟的人的说法都来自传说,无从考证,不属于历史信息,排除AB项;神农氏是否确有此人也无任何证明,排除D项。故选C项。

16.(1)北京人;北京周口店龙骨山;已经学会用火;改善了生存条件,学会使用火是人类进化史上的里程碑。

(2)河姆渡人和半坡人;我国在半坡和河姆渡原始居民时期就已经出现了原始的农耕生活;原始农业的发展;掌握建房技术;掌握挖掘水井技术;饲养家畜等等。

(1)名字:依据所学可知,图一是北京人的复原头像。

发现:依据所学可知,北京人是在北京周口店龙骨山发现的。

生活技能:依据图二“烧骨、烧石和灰烬”可知,这是用火的痕迹,说明北京人使用天然火。

重大意义:依据所学可知,北京人会使用火,增强了适应自然的能力;改善了饮食习惯,是人类进化史上的里程碑。

(2)原始居民:结合所学知识可知,生活在距今约7000年浙江省余姚市(长江流域)的河姆渡原始居民,使用磨制石器、骨器、用耒耜耕地,住干栏式房屋,种植水稻。生活在距今约6000年陕西西安的半坡原始居民,会制作精美的磨制石器,会饲养家畜,住半地穴式圆形房屋,会种植粟。

说明了:依据所学可知,稻种和粟种的大量出土,说明了我国在半坡和河姆渡原始居民时期就已经出现了原始的农耕生活。

原因:依据材料二图片及所学可知,远古居民能够定居的原因有:原始农业的发展、掌握建房技术、掌握挖掘水井技术、饲养家畜等。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史