第10课_秦末农民大起义【教学设计】(表格式)

文档属性

| 名称 | 第10课_秦末农民大起义【教学设计】(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 134.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-12 14:50:43 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立与巩固

第10课 秦末农民大起义 教学设计

一、课标分析

课标内容要求 解析

通过了解陈胜和吴广等领导的秦末农民起义,知道统一多民族封建国家建立和早期发展的过程。 了解陈胜吴广的农民起义,即了解起义的时间、地点、经过、结果等概况。 知道统一多民族封建国家建立和早期发展的过程,即知道秦的建立及建立后实行的一系列统治措施及暴政,最终短命而亡。随后,西汉建立。

二、教材分析

本课位于统编版初中历史七年级上册第二单元第二课,本单元以秦汉时期为时间段,讲述了统一多民族国家的建立与巩固。

从地位看,本课起着承前启后的过渡作用,上承第9课的秦统一中国,对秦朝的统治措施有所补充,展现了秦统治残暴的一面,最终短命而亡。秦朝被推翻后,刘邦在楚汉之争中打败了项羽,建立了统一的西汉王朝,为第11课学习西汉建立和“文景之治”奠定了基础。

从内容看,本课内容包括三部分,包括秦的暴政,陈胜、吴广起义和楚汉之争。其中前两部分内容之间是因果关系,即秦的暴政是导致陈胜、吴广起义的根本原因,第三部分内容有承上启下的作用。

三、教学立意

本课以“一明一暗”两条线贯穿课堂,以明线“秦亡之因—秦亡之路—秦亡之后”为主线,“感悟民心重要性”为暗线。明线从本课三个子目可以清晰看出,暗线纵观本单元的编排可以发现:秦的灭亡、项羽的失败、西汉和东汉的灭亡,都离不开“民心”的重要性。

以古鉴今,一个朝代的兴衰,一个人物的成败,都在于“选择”二字,通过学生活动“梦回大秦 叱咤风云”,在学生的观点中提炼出:择世所趋(历史趋势),择民所需(民心所向),让学生从活动中感悟道理。

从单元整体考虑,对于秦始皇这一争议性较大的人物评价,将放在单元新课结束后,安排一个课时进行,课题内容为“历史人物评述——千面秦皇、雄才汉武”。

四、学情分析

本课的授课对象是七年级6班学生,学情如下:

1.知识储备:经过前文学习,对秦朝的建立和统一的措施有一定了解。通过预习和阅读教材上明确的表述,知道陈胜吴广的起义是因为秦的暴政,知道刘邦和项羽不同的性格特点,但是对于秦朝灭亡和楚汉之争刘邦取胜的根本原因一知半解,需要老师引导提炼观点。

2.学习特点:本班学生学习能力相对比较强,平时课堂比较积极,男同学的积极性相对比较高,在一定程度上能带动课堂思考的气氛。较多同学大胆回答问题的勇气仍需加强。

3.认知水平:学生接触历史学科时间不长,认知水平、综合和分析能力有限,运用历史术语描述历史事件的能力比较欠缺。

在讲课中教师尽可能采用生活化、情境化的设计,适当使用图片、地图等资料,帮助学生更直观地感知历史,激发学习历史的兴趣,同时初步培养学生运用历史术语进行表达的意识。通过层层设问,初步培养学生“论从史出”的意识和方法。

五、教学目标

课标内容要求 单 元 目 标 本 课 目 标

通过了解秦朝统一、 陈胜和吴广等领导的秦末农民起义、西汉“削藩”和尊崇儒术,知道统一多民族封建国家建立和早期发展的过程; 通过了解休养生息政 策、“文景之治”、张骞通西域、“丝绸之路”的开辟、汉武帝的大一统,知道西汉从建立之初的社会残破发展到国力强盛的变化及原因; 3.通过了解西汉末到东汉的政治、社会动荡,了解佛教传入和道教产生的背景; 4.知道这一时期的重要文化和科技成就,如司马迁与《史记》、蔡伦与造纸术、张仲景与《伤寒杂病论》、华佗的故事等。 1.通过梳理和概括学习内容,了解秦汉时期历史发展的基本线索及重要的史事,能够学会识别相关历史地图中的重要信息。 2.通过阅读教材和史料,尝试运用史料分析统一多民族国家建立和早期发展的意义,了解秦汉时期各民族交往交流交融的具体情况,初步认识中华民族共同体的形成是中国历史发展的必然结果。 3.通过小组讨论,探讨秦汉王朝败亡的原因,初步认识农民阶级反抗残暴统治、推动历史前进的作用。 4.通过了解秦汉时期的重要文化和科技成就,初步认识中华优秀传统文化的价值,增强民族自信和文化自信。 1.通过完成时间轴,能够理清陈胜吴广起义、秦朝灭亡、西汉建立的时序。 2.通过阅读教材、分析图文史料,能概括秦朝暴政的主要表现,能初步运用不同史料印证历史观点。 3.借助《秦末农民起义形势图》,概述陈胜吴广起义的概况,识读地图,理解“大”字含义。 4.通过小组讨论,分析秦末农民起义和秦朝灭亡的根本原因。 5.通过创设情景“穿越时空 梦回大秦”,感悟得民心者得天下的道理。

五、教学重难点

重点:秦暴政的表现;陈胜吴广起义;楚汉之争;

难点:理解秦朝灭亡的根本原因和项羽刘邦领导的农民战争性质的变化

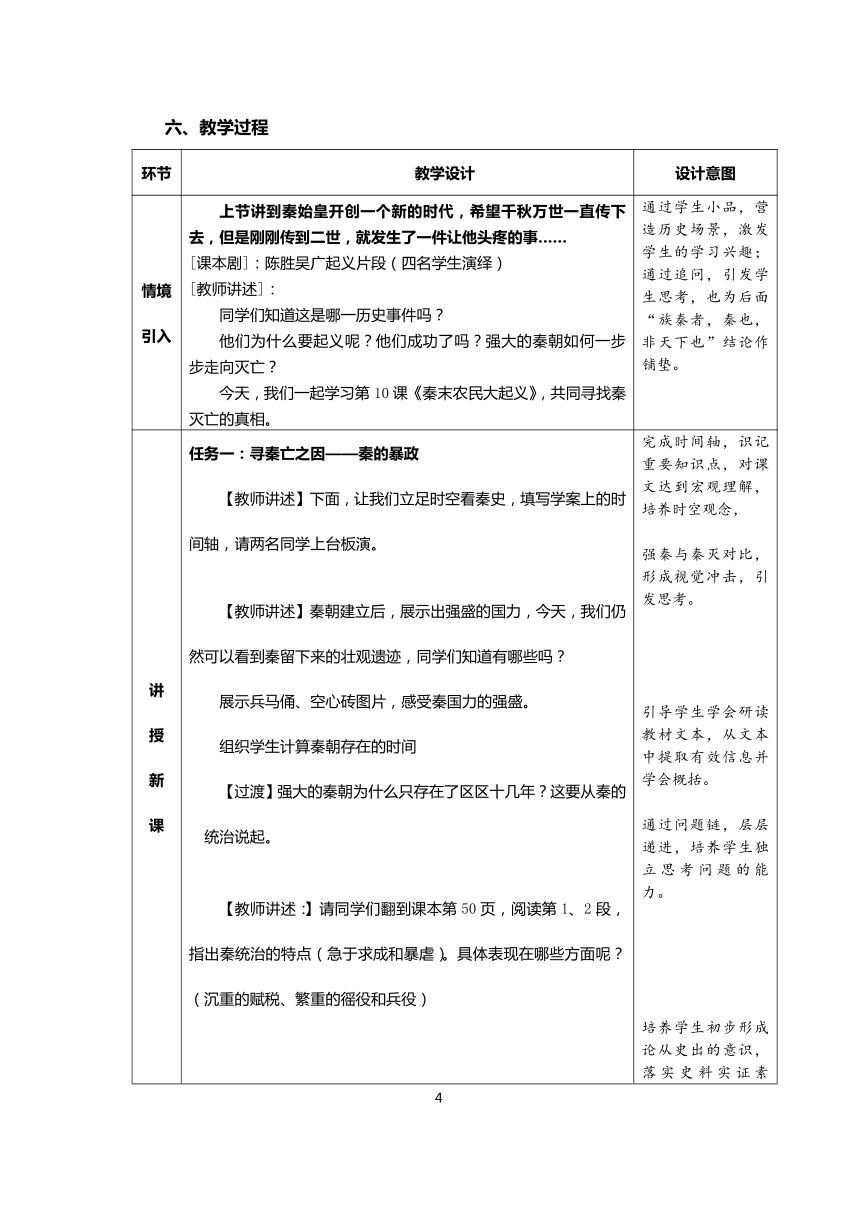

六、教学过程

环节 教学设计 设计意图

情境 引入 上节讲到秦始皇开创一个新的时代,希望千秋万世一直传下去,但是刚刚传到二世,就发生了一件让他头疼的事…… [课本剧]:陈胜吴广起义片段(四名学生演绎) [教师讲述]: 同学们知道这是哪一历史事件吗? 他们为什么要起义呢?他们成功了吗?强大的秦朝如何一步步走向灭亡? 今天,我们一起学习第10课《秦末农民大起义》,共同寻找秦灭亡的真相。 通过学生小品,营造历史场景,激发学生的学习兴趣;通过追问,引发学生思考,也为后面“族秦者,秦也,非天下也”结论作铺垫。

讲 授 新 课 任务一:寻秦亡之因——秦的暴政 【教师讲述】下面,让我们立足时空看秦史,填写学案上的时间轴,请两名同学上台板演。 【教师讲述】秦朝建立后,展示出强盛的国力,今天,我们仍然可以看到秦留下来的壮观遗迹,同学们知道有哪些吗? 展示兵马俑、空心砖图片,感受秦国力的强盛。 组织学生计算秦朝存在的时间 【过渡】强大的秦朝为什么只存在了区区十几年?这要从秦的统治说起。 【教师讲述:】请同学们翻到课本第50页,阅读第1、2段,指出秦统治的特点(急于求成和暴虐)。具体表现在哪些方面呢?(沉重的赋税、繁重的徭役和兵役) 设问:秦朝征调哪些人去服徭役和兵役?(青壮年的男子) 展示秦人口数据图 【教师讲述】:2000万人口中,除去妇女、老人、儿童,再加上大量被征调的人,家里的田地还有多少青壮年男子去耕种?(所剩无几)田地不够人手耕,有什么后果?(社会经济遭到严重破坏) 面对繁重的赋税和徭役兵役,人们为什么不逃呢?(引出:残酷的刑法并适当补充史料) 历史观点需要不同的史料互相印证。你还能从课本上找到其他材料来证明秦刑法的残酷吗?(P51 出土的秦朝刑具图片) 【教师讲述】:这种文献记载与考古发现相互印证的方法,称为“二重证据法”。看来,同学们已初步形成这种论从史出的意识。 面对秦的暴政,人们怨声载道,议论纷纷,秦始皇能忍受这种非议吗? 为了禁锢人们的思想言论,秦始皇做了什么?(焚书坑儒——严重阻碍了思想和学术的发展) 【过渡】秦始皇死后,秦二世继位,百姓的生活有所改善吗? 哪位同学可以列举秦二世的罪状?(残害百姓、残杀手足、屠杀大臣、穷奢极欲)可见,秦二世的统治更加残暴了。 不仅如此,秦二世还宠信奸臣赵高,有一个成语跟赵高有关,同学们知道吗?(指鹿为马) 【过渡】假如你生活在秦的暴政之下:沉重的赋税、繁重的徭役兵役、严苛的刑法等,你会怎么做?(忍?逃?反?) 这时,一场暴雨,揭开了秦末农民起义的序幕。 任务二:探秦亡之路——陈胜、吴广起义 1、起义的概况与意义 展示《秦末农民起义形势图》 学生活动:穿越时空,梦回大秦。时间的巨轮把你送回了公元前209年,目睹了陈胜、吴广起义的全过程。请你告诉我,你看到了什么?(2分钟讨论) (学生以第一人称的角度)我看到陈胜吴广从 出发,高呼口号 ,他们没有 ,于是,斩木为兵,揭竿为旗,先后攻占了 ,建立 政权,他们向西进攻,直逼咸阳,但是跟秦朝训练有素的军队比,他们没有 ,也缺乏 ,靠 支撑了六个多月,最终失败。 从学生的口述中,提取信息:没有经验(历史上第一次);直逼咸阳(沉重打击了秦朝统治);靠意志、精神(首创、鼓舞) 得出起义的意义。 【教师讲述】陈胜、吴广起义虽然失败了,但他们在历史上留下了光辉的形象,因此,司马迁是这样评价的。 材料:陈胜虽已死,其所置遣侯王将相竞亡秦,由涉首事也。 ——摘自司马迁《史记·陈涉世家》 引导学生识读《秦末农民起义形势图》中响应陈胜、吴广起义的大片粉红色区域,回归课题,理解 “大”字含义。 2、探究活动: 有人说:“如果不下雨,陈胜、吴广就能按期到达,就不会有起义,秦朝就不会灭亡。”你同意这种说法吗?为什么? (我同意/不同意,因为……) 【教师小结】可见,秦的暴政,导致了陈胜吴广的起义,最终走向灭亡,正如杜牧在《阿房宫斌》中所说的“族秦者,秦也,非天下也。” 3、巨鹿之战 【过渡】陈胜、吴广起义失败后,谁接过了反秦的大旗?(项羽、刘邦)其中,项羽带领的起义军在一个地方消灭了秦军的主力,你们知道吗?(巨鹿)有一个成语与这场战役有关(破釜沉舟) 请一位同学简单讲述成语故事。 【教师讲述】从他的讲述中,我们可以看到项羽的英勇善战和英雄气概,最终以少胜多,打败秦军主力。 如果说项羽采用的是物理攻击,那刘邦采用的就是魔法攻击。他抓住时机,率军进军咸阳,与百姓约法三章,秦朝统治者投降,标志着秦朝的灭亡。 【过渡】秦灭亡后,天下太平了吗? 接下来,一场长达四年的战争开始了。 任务三:析秦亡之后——楚汉之争 1、楚汉之争 有一种棋跟楚汉之争有关,同学们知道吗?(象棋:楚河汉界)同学们还知道哪些跟楚汉之争有关的成语或故事吗?(四面楚歌、霸王别姬、乌江自刎、鸿门宴、项庄舞剑志在沛公……) 抢答环节:请同学们根据课本P52的内容,回答问题: 楚汉之争的交战双方是谁?结果如何?争战的目的是什么? 【过渡】既然楚汉之争的目的是争夺帝位,那这场战争属于农民起义吗? 问题思考: 出示秦亡前后刘邦项羽领导的战争对比表,填写并思考:两个阶段的战争都属于农民起义吗?为什么? 【教师讲述】楚汉之争最终以刘邦的胜利而结束,可能有同学疑惑,骁勇善战的西楚霸王项羽为什么会失败呢? 【总结提升】 回归板书,回顾主干知识,明确逻辑关系。从秦的兴亡可见,统一多民族封建国家的建立和早期发展的过程是曲折而艰辛的,强大的秦朝灭了,英勇善战的项羽败了,现在,历史的巨轮再次滚动,派你梦回大秦,叱咤风云 【学生活动】 梦回大秦 叱咤风云 你叫李闲,带着两个月的历史知识,梦回大秦…… 成为了秦始皇或项羽的谋士,献言献策…… 回答的框架: 我是 的谋士 我建议他 因为 预设学生回答: 建议秦始皇:轻徭薄赋,减轻刑罚,不要好大喜功,要顺应民心…… 建议项羽:重视人才,善于用人(重用萧何、韩信、张良)。要采纳范增的意见…… 在学生的观点中提炼:择世所趋(历史趋势),择民所需(民心所向),让学生从活动中感悟“得民心者得天下,失民心者失天下“的道理。 任务四:总结反思 通过本节课的学习,你学到了什么?有哪些感悟? 完成时间轴,识记重要知识点,对课文达到宏观理解,培养时空观念, 强秦与秦灭对比,形成视觉冲击,引发思考。 引导学生学会研读教材文本,从文本中提取有效信息并学会概括。 通过问题链,层层递进,培养学生独立思考问题的能力。 培养学生初步形成论从史出的意识,落实史料实证素养。 通过讲述成语故事,培养学生语言表达能力,感受中华文化博大精深。 创设情境,引发共情,为下一子目学习做铺垫。 创设情境,通过第一人称的角度,对照地图复述起义的过程,培养口述历史的能力和识图能力,检测课前预习。通过提炼学生的回答,帮助学生理解起义的意义,培养历史解释素养。同时完成课后活动第2题。 补充史料,辅助学生学习,培养史料实证素养。 引导学生识读地图,回归课题,理解“大”字含义 通过小组讨论,理解秦的暴政与农民起义的因果关系,突破难点,培养初步运用历史唯物观分析问题的能力。 培养学生的语言表达能力,感受在中华文化的博大精深。 联系生活实际,激发学生学习兴趣 课前预习检测,活跃课堂气氛。 通过对比分析,明确农民起义的概念,理解前后战争性质的变化,化解难点。 在活动中完成P53材料研读任务。 在活动中感悟“得民心者得天下,失民心者失天下“的道理,初步培养唯物史观素养。 开放性问题,多角度评价学生,实现教-学-评一体化。 时间允许的情况下,可以引导从择世所趋、择民所需的层面,回归到个人学习生活层面:择己所长,择己所好,一步一脚印,实现人生目标。

板书设计

作业设计 1、课时作业:《学案》基础务实+能力提升 2、周末作业:写一篇:历史人物评述——千面秦皇 (提示:从秦始皇的功和过两个方面分析)

2

第10课 秦末农民大起义 教学设计

一、课标分析

课标内容要求 解析

通过了解陈胜和吴广等领导的秦末农民起义,知道统一多民族封建国家建立和早期发展的过程。 了解陈胜吴广的农民起义,即了解起义的时间、地点、经过、结果等概况。 知道统一多民族封建国家建立和早期发展的过程,即知道秦的建立及建立后实行的一系列统治措施及暴政,最终短命而亡。随后,西汉建立。

二、教材分析

本课位于统编版初中历史七年级上册第二单元第二课,本单元以秦汉时期为时间段,讲述了统一多民族国家的建立与巩固。

从地位看,本课起着承前启后的过渡作用,上承第9课的秦统一中国,对秦朝的统治措施有所补充,展现了秦统治残暴的一面,最终短命而亡。秦朝被推翻后,刘邦在楚汉之争中打败了项羽,建立了统一的西汉王朝,为第11课学习西汉建立和“文景之治”奠定了基础。

从内容看,本课内容包括三部分,包括秦的暴政,陈胜、吴广起义和楚汉之争。其中前两部分内容之间是因果关系,即秦的暴政是导致陈胜、吴广起义的根本原因,第三部分内容有承上启下的作用。

三、教学立意

本课以“一明一暗”两条线贯穿课堂,以明线“秦亡之因—秦亡之路—秦亡之后”为主线,“感悟民心重要性”为暗线。明线从本课三个子目可以清晰看出,暗线纵观本单元的编排可以发现:秦的灭亡、项羽的失败、西汉和东汉的灭亡,都离不开“民心”的重要性。

以古鉴今,一个朝代的兴衰,一个人物的成败,都在于“选择”二字,通过学生活动“梦回大秦 叱咤风云”,在学生的观点中提炼出:择世所趋(历史趋势),择民所需(民心所向),让学生从活动中感悟道理。

从单元整体考虑,对于秦始皇这一争议性较大的人物评价,将放在单元新课结束后,安排一个课时进行,课题内容为“历史人物评述——千面秦皇、雄才汉武”。

四、学情分析

本课的授课对象是七年级6班学生,学情如下:

1.知识储备:经过前文学习,对秦朝的建立和统一的措施有一定了解。通过预习和阅读教材上明确的表述,知道陈胜吴广的起义是因为秦的暴政,知道刘邦和项羽不同的性格特点,但是对于秦朝灭亡和楚汉之争刘邦取胜的根本原因一知半解,需要老师引导提炼观点。

2.学习特点:本班学生学习能力相对比较强,平时课堂比较积极,男同学的积极性相对比较高,在一定程度上能带动课堂思考的气氛。较多同学大胆回答问题的勇气仍需加强。

3.认知水平:学生接触历史学科时间不长,认知水平、综合和分析能力有限,运用历史术语描述历史事件的能力比较欠缺。

在讲课中教师尽可能采用生活化、情境化的设计,适当使用图片、地图等资料,帮助学生更直观地感知历史,激发学习历史的兴趣,同时初步培养学生运用历史术语进行表达的意识。通过层层设问,初步培养学生“论从史出”的意识和方法。

五、教学目标

课标内容要求 单 元 目 标 本 课 目 标

通过了解秦朝统一、 陈胜和吴广等领导的秦末农民起义、西汉“削藩”和尊崇儒术,知道统一多民族封建国家建立和早期发展的过程; 通过了解休养生息政 策、“文景之治”、张骞通西域、“丝绸之路”的开辟、汉武帝的大一统,知道西汉从建立之初的社会残破发展到国力强盛的变化及原因; 3.通过了解西汉末到东汉的政治、社会动荡,了解佛教传入和道教产生的背景; 4.知道这一时期的重要文化和科技成就,如司马迁与《史记》、蔡伦与造纸术、张仲景与《伤寒杂病论》、华佗的故事等。 1.通过梳理和概括学习内容,了解秦汉时期历史发展的基本线索及重要的史事,能够学会识别相关历史地图中的重要信息。 2.通过阅读教材和史料,尝试运用史料分析统一多民族国家建立和早期发展的意义,了解秦汉时期各民族交往交流交融的具体情况,初步认识中华民族共同体的形成是中国历史发展的必然结果。 3.通过小组讨论,探讨秦汉王朝败亡的原因,初步认识农民阶级反抗残暴统治、推动历史前进的作用。 4.通过了解秦汉时期的重要文化和科技成就,初步认识中华优秀传统文化的价值,增强民族自信和文化自信。 1.通过完成时间轴,能够理清陈胜吴广起义、秦朝灭亡、西汉建立的时序。 2.通过阅读教材、分析图文史料,能概括秦朝暴政的主要表现,能初步运用不同史料印证历史观点。 3.借助《秦末农民起义形势图》,概述陈胜吴广起义的概况,识读地图,理解“大”字含义。 4.通过小组讨论,分析秦末农民起义和秦朝灭亡的根本原因。 5.通过创设情景“穿越时空 梦回大秦”,感悟得民心者得天下的道理。

五、教学重难点

重点:秦暴政的表现;陈胜吴广起义;楚汉之争;

难点:理解秦朝灭亡的根本原因和项羽刘邦领导的农民战争性质的变化

六、教学过程

环节 教学设计 设计意图

情境 引入 上节讲到秦始皇开创一个新的时代,希望千秋万世一直传下去,但是刚刚传到二世,就发生了一件让他头疼的事…… [课本剧]:陈胜吴广起义片段(四名学生演绎) [教师讲述]: 同学们知道这是哪一历史事件吗? 他们为什么要起义呢?他们成功了吗?强大的秦朝如何一步步走向灭亡? 今天,我们一起学习第10课《秦末农民大起义》,共同寻找秦灭亡的真相。 通过学生小品,营造历史场景,激发学生的学习兴趣;通过追问,引发学生思考,也为后面“族秦者,秦也,非天下也”结论作铺垫。

讲 授 新 课 任务一:寻秦亡之因——秦的暴政 【教师讲述】下面,让我们立足时空看秦史,填写学案上的时间轴,请两名同学上台板演。 【教师讲述】秦朝建立后,展示出强盛的国力,今天,我们仍然可以看到秦留下来的壮观遗迹,同学们知道有哪些吗? 展示兵马俑、空心砖图片,感受秦国力的强盛。 组织学生计算秦朝存在的时间 【过渡】强大的秦朝为什么只存在了区区十几年?这要从秦的统治说起。 【教师讲述:】请同学们翻到课本第50页,阅读第1、2段,指出秦统治的特点(急于求成和暴虐)。具体表现在哪些方面呢?(沉重的赋税、繁重的徭役和兵役) 设问:秦朝征调哪些人去服徭役和兵役?(青壮年的男子) 展示秦人口数据图 【教师讲述】:2000万人口中,除去妇女、老人、儿童,再加上大量被征调的人,家里的田地还有多少青壮年男子去耕种?(所剩无几)田地不够人手耕,有什么后果?(社会经济遭到严重破坏) 面对繁重的赋税和徭役兵役,人们为什么不逃呢?(引出:残酷的刑法并适当补充史料) 历史观点需要不同的史料互相印证。你还能从课本上找到其他材料来证明秦刑法的残酷吗?(P51 出土的秦朝刑具图片) 【教师讲述】:这种文献记载与考古发现相互印证的方法,称为“二重证据法”。看来,同学们已初步形成这种论从史出的意识。 面对秦的暴政,人们怨声载道,议论纷纷,秦始皇能忍受这种非议吗? 为了禁锢人们的思想言论,秦始皇做了什么?(焚书坑儒——严重阻碍了思想和学术的发展) 【过渡】秦始皇死后,秦二世继位,百姓的生活有所改善吗? 哪位同学可以列举秦二世的罪状?(残害百姓、残杀手足、屠杀大臣、穷奢极欲)可见,秦二世的统治更加残暴了。 不仅如此,秦二世还宠信奸臣赵高,有一个成语跟赵高有关,同学们知道吗?(指鹿为马) 【过渡】假如你生活在秦的暴政之下:沉重的赋税、繁重的徭役兵役、严苛的刑法等,你会怎么做?(忍?逃?反?) 这时,一场暴雨,揭开了秦末农民起义的序幕。 任务二:探秦亡之路——陈胜、吴广起义 1、起义的概况与意义 展示《秦末农民起义形势图》 学生活动:穿越时空,梦回大秦。时间的巨轮把你送回了公元前209年,目睹了陈胜、吴广起义的全过程。请你告诉我,你看到了什么?(2分钟讨论) (学生以第一人称的角度)我看到陈胜吴广从 出发,高呼口号 ,他们没有 ,于是,斩木为兵,揭竿为旗,先后攻占了 ,建立 政权,他们向西进攻,直逼咸阳,但是跟秦朝训练有素的军队比,他们没有 ,也缺乏 ,靠 支撑了六个多月,最终失败。 从学生的口述中,提取信息:没有经验(历史上第一次);直逼咸阳(沉重打击了秦朝统治);靠意志、精神(首创、鼓舞) 得出起义的意义。 【教师讲述】陈胜、吴广起义虽然失败了,但他们在历史上留下了光辉的形象,因此,司马迁是这样评价的。 材料:陈胜虽已死,其所置遣侯王将相竞亡秦,由涉首事也。 ——摘自司马迁《史记·陈涉世家》 引导学生识读《秦末农民起义形势图》中响应陈胜、吴广起义的大片粉红色区域,回归课题,理解 “大”字含义。 2、探究活动: 有人说:“如果不下雨,陈胜、吴广就能按期到达,就不会有起义,秦朝就不会灭亡。”你同意这种说法吗?为什么? (我同意/不同意,因为……) 【教师小结】可见,秦的暴政,导致了陈胜吴广的起义,最终走向灭亡,正如杜牧在《阿房宫斌》中所说的“族秦者,秦也,非天下也。” 3、巨鹿之战 【过渡】陈胜、吴广起义失败后,谁接过了反秦的大旗?(项羽、刘邦)其中,项羽带领的起义军在一个地方消灭了秦军的主力,你们知道吗?(巨鹿)有一个成语与这场战役有关(破釜沉舟) 请一位同学简单讲述成语故事。 【教师讲述】从他的讲述中,我们可以看到项羽的英勇善战和英雄气概,最终以少胜多,打败秦军主力。 如果说项羽采用的是物理攻击,那刘邦采用的就是魔法攻击。他抓住时机,率军进军咸阳,与百姓约法三章,秦朝统治者投降,标志着秦朝的灭亡。 【过渡】秦灭亡后,天下太平了吗? 接下来,一场长达四年的战争开始了。 任务三:析秦亡之后——楚汉之争 1、楚汉之争 有一种棋跟楚汉之争有关,同学们知道吗?(象棋:楚河汉界)同学们还知道哪些跟楚汉之争有关的成语或故事吗?(四面楚歌、霸王别姬、乌江自刎、鸿门宴、项庄舞剑志在沛公……) 抢答环节:请同学们根据课本P52的内容,回答问题: 楚汉之争的交战双方是谁?结果如何?争战的目的是什么? 【过渡】既然楚汉之争的目的是争夺帝位,那这场战争属于农民起义吗? 问题思考: 出示秦亡前后刘邦项羽领导的战争对比表,填写并思考:两个阶段的战争都属于农民起义吗?为什么? 【教师讲述】楚汉之争最终以刘邦的胜利而结束,可能有同学疑惑,骁勇善战的西楚霸王项羽为什么会失败呢? 【总结提升】 回归板书,回顾主干知识,明确逻辑关系。从秦的兴亡可见,统一多民族封建国家的建立和早期发展的过程是曲折而艰辛的,强大的秦朝灭了,英勇善战的项羽败了,现在,历史的巨轮再次滚动,派你梦回大秦,叱咤风云 【学生活动】 梦回大秦 叱咤风云 你叫李闲,带着两个月的历史知识,梦回大秦…… 成为了秦始皇或项羽的谋士,献言献策…… 回答的框架: 我是 的谋士 我建议他 因为 预设学生回答: 建议秦始皇:轻徭薄赋,减轻刑罚,不要好大喜功,要顺应民心…… 建议项羽:重视人才,善于用人(重用萧何、韩信、张良)。要采纳范增的意见…… 在学生的观点中提炼:择世所趋(历史趋势),择民所需(民心所向),让学生从活动中感悟“得民心者得天下,失民心者失天下“的道理。 任务四:总结反思 通过本节课的学习,你学到了什么?有哪些感悟? 完成时间轴,识记重要知识点,对课文达到宏观理解,培养时空观念, 强秦与秦灭对比,形成视觉冲击,引发思考。 引导学生学会研读教材文本,从文本中提取有效信息并学会概括。 通过问题链,层层递进,培养学生独立思考问题的能力。 培养学生初步形成论从史出的意识,落实史料实证素养。 通过讲述成语故事,培养学生语言表达能力,感受中华文化博大精深。 创设情境,引发共情,为下一子目学习做铺垫。 创设情境,通过第一人称的角度,对照地图复述起义的过程,培养口述历史的能力和识图能力,检测课前预习。通过提炼学生的回答,帮助学生理解起义的意义,培养历史解释素养。同时完成课后活动第2题。 补充史料,辅助学生学习,培养史料实证素养。 引导学生识读地图,回归课题,理解“大”字含义 通过小组讨论,理解秦的暴政与农民起义的因果关系,突破难点,培养初步运用历史唯物观分析问题的能力。 培养学生的语言表达能力,感受在中华文化的博大精深。 联系生活实际,激发学生学习兴趣 课前预习检测,活跃课堂气氛。 通过对比分析,明确农民起义的概念,理解前后战争性质的变化,化解难点。 在活动中完成P53材料研读任务。 在活动中感悟“得民心者得天下,失民心者失天下“的道理,初步培养唯物史观素养。 开放性问题,多角度评价学生,实现教-学-评一体化。 时间允许的情况下,可以引导从择世所趋、择民所需的层面,回归到个人学习生活层面:择己所长,择己所好,一步一脚印,实现人生目标。

板书设计

作业设计 1、课时作业:《学案》基础务实+能力提升 2、周末作业:写一篇:历史人物评述——千面秦皇 (提示:从秦始皇的功和过两个方面分析)

2

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史