高中历史岳麓版必修二第三单元第14课 社会主义经济体制的建立 课件(共31张)

文档属性

| 名称 | 高中历史岳麓版必修二第三单元第14课 社会主义经济体制的建立 课件(共31张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-03-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。第 14 课

社会主义经济体制的建立高一历史教研组【课程标准】

1.了解俄国国内战争后苏维埃政权面临的形势,认识战时共产

主义政策向新经济政策转变必要性

2.列举“斯大林模式”的主要表现,认识其在实践中的经验教训。1、解决现实的困境

2、探索向社会主义过渡的道路

一、战 时 共 产 主 义 政策

1918---1921

材料一 十月革命前,俄国的资本主义经济有了一定发展,但仍然相对落后。它与美国、德国、英国和法国相比,存在着很大差距。按人均计算,钢产量只及美国的1/11,德国的1/8,英国的1/6,法国的1/4,国民经济人均收入只有美国的1/7。材料二 同志们,炮火包围着我们,/ 凶狠的野兽齐向我们猛扑。祖国的土地上盘踞着暴徒。/ 我们的命运注定只有两种:不战胜,就在战斗中光荣牺牲。 材料三 在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实行战时共产主政策义,禁止自由贸易……不仅是为了维持生存和战争,而且是推进社会主义的“真正的主要的门径”。后来,列宁在回顾和总结经验教训的时候,曾多次承认一度有过“直接过渡”的思想。1、背景 (1)资本主义工业发展不充分。(2)外国武装干涉,国内战争爆发;苏俄面临着严峻的政治形势。(3)需要探索一条向社会主义过渡的道路。2、目的?3、内 容农业:实行余粮征集制。

工业:普遍实行工业国有化。

商业:取消商品贸易。

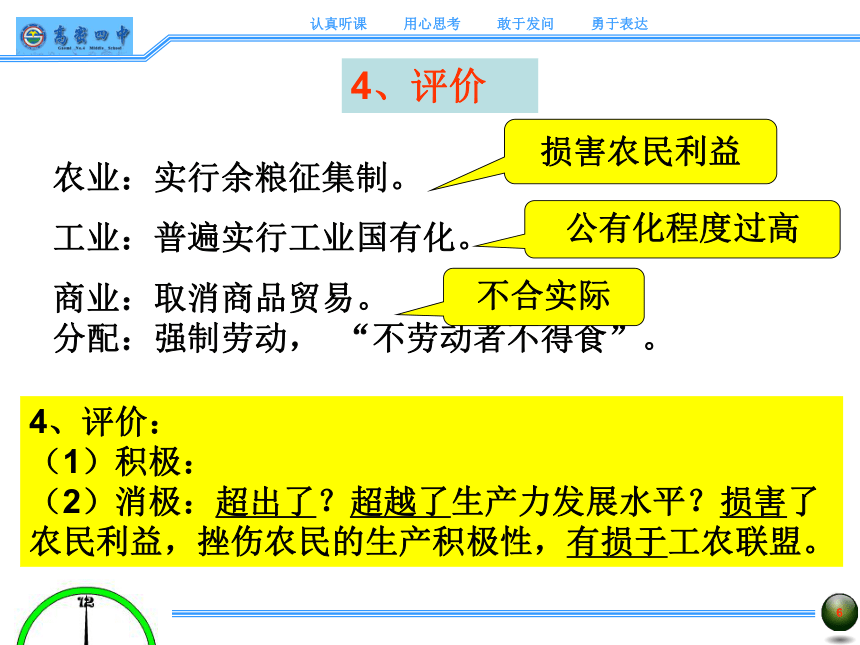

分配:强制劳动, “不劳动者不得食”。4、评价农业:实行余粮征集制。

工业:普遍实行工业国有化。

商业:取消商品贸易。

分配:强制劳动, “不劳动者不得食”。 损害农民利益 公有化程度过高不合实际4、评价:

(1)积极:

(2)消极:超出了?超越了生产力发展水平?损害了农民利益,挫伤农民的生产积极性,有损于工农联盟。二、新 经 济 政 策

1921--1928新经济政策1、原因?

2、目的?

3、内容?

4、“新”在哪里?实质是什么?

5、意义:

(1)理论意义

(2)实践意义

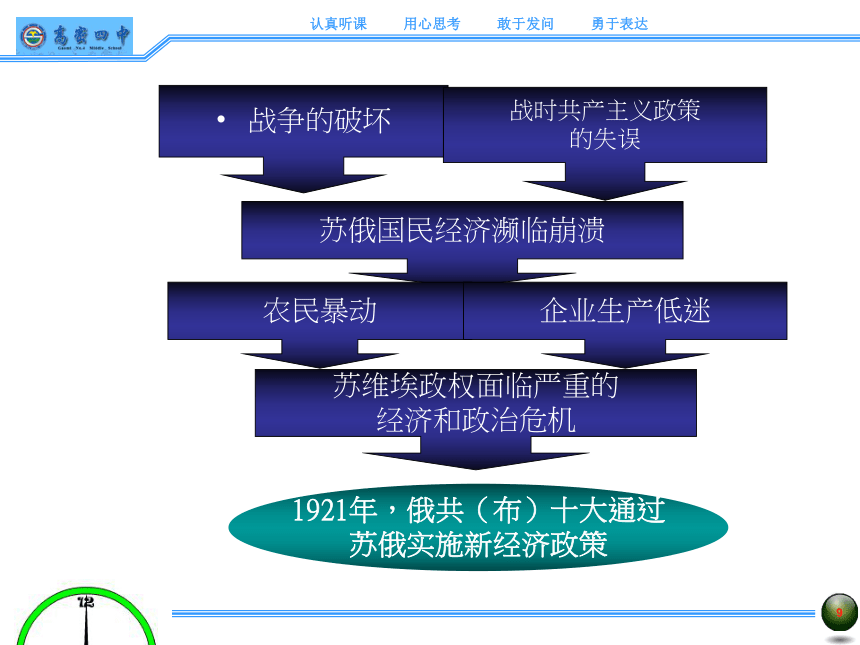

6、启示与结论战争的破坏战时共产主义政策

的失误苏俄国民经济濒临崩溃农民暴动企业生产低迷苏维埃政权面临严重的

经济和政治危机

1921年,俄共(布)十大通过

苏俄实施新经济政策

小组探究:观察下表,思考新经济政策“变”在哪里?“新”在哪里?“新”

在

哪

?利用市场、商品货币关系发展生产力,

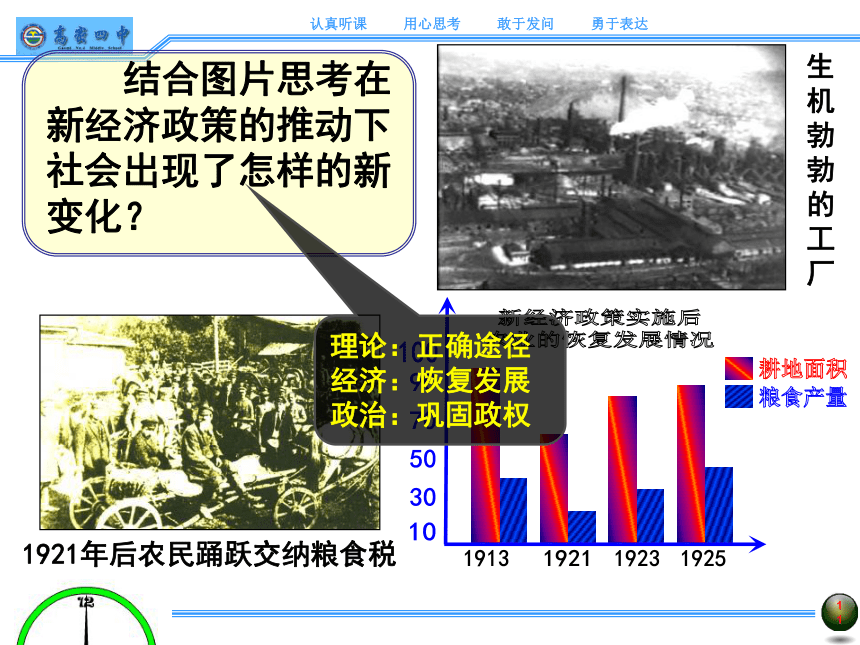

逐步向社会主义过渡。1921年后农民踊跃交纳粮食税

生

机

勃

勃

的

工

厂 结合图片思考在新经济政策的推动下社会出现了怎样的新变化?理论:正确途径

经济:恢复发展

政治:巩固政权新经济政策· 评价

理论意义:表明俄共布放弃直接过渡到社会主义的设想和实践,找到一条使落后俄国过渡到社会主义的正确途径。

实践意义:受到广大工农的支持,使国民经济逐步得到恢复和发展,苏维埃政权得到巩固实践证明:新经济政策是苏维埃社会主义发展过程中的一次正确探索小说《静静的顿河》中的一位暴动士兵说:“青天白日里就进行疯狂的抢劫!把我们家的粮食全搞走啦,连小石磨都抬走啦,法令上是说这样为劳动人民吗?”士兵的话主要针对战时共产主义政策中的

A.余粮收集制 B.企业国有政策

C.粮食税 D.劳动义务制 (2003.上海.15 )1920年,苏俄农民中流传这样的说法:“土地属于我们,面包却属于你们;水属于我们,鱼却属于你们;森林属于我们,木材却属于你们。”它反映的是战时共产主义政策

A、保障了农民的利益

B、挫伤了农民的积极性

C、实行了军事化措施

D、取消了自由贸易制度1922年苏俄一农民在完成固定的粮食税后,把余粮运到一个集市上出售,当地政府官员的正确态度是( )

A 增加税额 B 处以罚款

C 强行收集 D 放任自由与战时共产主义政策相比,苏俄新经济政策主要“新”在( )

A 进行有计划的社会主义建设

B 改用固定的粮食税代替余粮收集制

C 利用市场和商品货币关系发展生产

D 目的是为了建设社会主义的经济基础【政策解读2】 1921年,23岁的美国青年阿曼德·哈默走进了克里姆林宫,他为苏俄带来了大批急需的医疗设备。但列宁告诉他:“我们真正需要的是美国的资本和技术。这样就可以让我们的车轮再次转动起来。”● 列宁此时的态度与“战时共产主义政策”有何不同?列宁放弃了直接过渡到社会主义的设想和实践,在一定限度内恢复资本主义生产方式,利用利用市场和商品货币关系来扩大生产 ,从而逐步过渡到社会主义。★ 恢复资本主义,是手段,但不是目的。三、斯 大 林 时 期 的 经 济 体 制

1929--1953

三、斯大林模式1、确立时间

2、确立方式

3、侧重点是?

4、主要表现

5、如何评价

6、启示与结论

问题一:苏联工业化与西方有何不同?原因是什么?西方的工业化一般都是先轻工业后重工业,

苏联的工业化却是优先发展重工业。独特斯大林模式建立途径苏联”一五“计划期间工业化的重要工程之一——第聂伯河水电站问题二:苏联通过什么形式实现工业化?有何成就?独特斯大林模式建立途径斯大林政治经济体制· 评价积极影响

在这种体制下,国家能够按照计划调配和使用全部人力、物力、财力资源,苏联的社会主义建设取得了突出成就形成了比较齐全的工业体系,基本上实现了工业化。消极影响

优先发展重工业,使农业和轻工业长期处于落后状态;

由于忽视消费品生产,人民生活水平提高缓慢;

国家为了积累基金,从农民身上拿走的东西太多,农民积极性不高;

长期僵化执行计划指令,压抑地方和企业积极性;漫画《瘸子巨人》描绘了苏联不协调的经济结构。在斯大林模式的影响下,苏联片面地优先发展重工业,造成农业和轻工业长期落后,从而形成一条腿粗,一条腿细的畸形形象。农业、轻工业、重工业发展严重不平衡 回首看历史那个年代是个充满硝烟的时代那个年代还是一个建设的年代那个年代是个零距离的年代那个年代还是一个膜拜的年代那个年代是个充满期待的年代那个年代也曾是饥肠辘辘的年代那个年代是个强国的年代那个年代也是个畸形的年代中国有没有实行过“斯大林模式”?与“斯大林模式”相比,中国特色社会主义模式吸取了什么经验教训?第三篇章:反 思中国有没有实行过“斯大林模式”?与“斯大林模式”相比,中国特色社会主义模式吸取了什么经验教训?20世纪50-70年代末实行过。(对中国社会主义建设影响的体现:过渡时期,优先发展重工业,三大改造;十年建设时期“左”倾错误不断发展;“文化大革命”)

(1)制定经济政策时,一定要使生产关系的调整适应生产力的发展。

(2)要从本国国情出发,保证国民经济比例稳步健康协调发展。

(3)要注意健全社会主义民主和法制。第三篇章:反 思

经济建设必须按照规律办事;

调整经济政策,必须使生产关系适应生产力发展水平;

农业政策的制定、调整必须切实维护农民经济利益;

必须实事求是,一切从国情出发;

国民经济必须按比例,协调发展(农、轻、重);

经济建设必须有利于提高人民生活水平。 苏联建立社会主义经济体制的探索,

对我国建设社会主义有哪些启示?社会主义经济体制的建立1917191819211929战新斯1、下列斯大林模式的说法,不正确的是( )

A 实行单一的公有制

B 利用市场手段发展经济

C 实行高度集中的管理体制

D 以行政手段管理经济巩固提升2、苏联工业总产值跃居欧洲第一位,世界第二位在

A、“一五”计划完成后

B、“二五”计划完成后

C、“三五”计划完成后

D、“四五”计划完成后3、苏联工业化与资本主义国家工业化不同之处在于

A、优先发展重工业

B、轻重工业同步进行

C、工业化和农业集体化协调发展

D、由城市扩展到农村4、对斯大林体制的叙述,不确切的是

A、形成的标志是1936年苏联宪法的颁布

B、是苏联当时国内外环境和经济政治状况产物

C、历史上起过积极作用,后来阻碍经济发展

D、第二次世界大战后宣告结束 巩固提升社会主义经济体制的建立1917191819211929战新斯 第一时期:(1918——1921春)

战时共产主义政策——保卫政权

第二时期:(1921——1928)

新经济政策——巩固政权 第三时期(1929——1953)

斯大林模式——建设社会主义【本课脉络】 背景: 政治经济形势严峻

目的: 集中全国的物力、财力,战胜敌人,巩固政权

战时共产

主义政策 内容:余粮征集制;工业国有化; 取消商品贸易;强制劳动

评价:在特殊情况下实行,保证了军事斗争的胜利;

超出战时需要的限度,不能用此政策直接过渡到社会主义。

背景:国内经济困难和政治危机

新经济政策 内容:固定的粮食税;主要企业归国家所有,由国家经营;

允许自由贸易。

评价: 是落后的俄国向社会主义过渡的正确道路,巩固了

工农联盟和政权

确立:20世纪30年代

内容:单一公有制;高度集中的经济管理体制;

斯大林体制 实行指令性计划;以行政手段管理经济

评价:取得过巨大成就但超越了苏联生产力的水平,

二战后诞生的社会主义国家大都照搬此模式

社会主义经济体制的建立高一历史教研组【课程标准】

1.了解俄国国内战争后苏维埃政权面临的形势,认识战时共产

主义政策向新经济政策转变必要性

2.列举“斯大林模式”的主要表现,认识其在实践中的经验教训。1、解决现实的困境

2、探索向社会主义过渡的道路

一、战 时 共 产 主 义 政策

1918---1921

材料一 十月革命前,俄国的资本主义经济有了一定发展,但仍然相对落后。它与美国、德国、英国和法国相比,存在着很大差距。按人均计算,钢产量只及美国的1/11,德国的1/8,英国的1/6,法国的1/4,国民经济人均收入只有美国的1/7。材料二 同志们,炮火包围着我们,/ 凶狠的野兽齐向我们猛扑。祖国的土地上盘踞着暴徒。/ 我们的命运注定只有两种:不战胜,就在战斗中光荣牺牲。 材料三 在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实行战时共产主政策义,禁止自由贸易……不仅是为了维持生存和战争,而且是推进社会主义的“真正的主要的门径”。后来,列宁在回顾和总结经验教训的时候,曾多次承认一度有过“直接过渡”的思想。1、背景 (1)资本主义工业发展不充分。(2)外国武装干涉,国内战争爆发;苏俄面临着严峻的政治形势。(3)需要探索一条向社会主义过渡的道路。2、目的?3、内 容农业:实行余粮征集制。

工业:普遍实行工业国有化。

商业:取消商品贸易。

分配:强制劳动, “不劳动者不得食”。4、评价农业:实行余粮征集制。

工业:普遍实行工业国有化。

商业:取消商品贸易。

分配:强制劳动, “不劳动者不得食”。 损害农民利益 公有化程度过高不合实际4、评价:

(1)积极:

(2)消极:超出了?超越了生产力发展水平?损害了农民利益,挫伤农民的生产积极性,有损于工农联盟。二、新 经 济 政 策

1921--1928新经济政策1、原因?

2、目的?

3、内容?

4、“新”在哪里?实质是什么?

5、意义:

(1)理论意义

(2)实践意义

6、启示与结论战争的破坏战时共产主义政策

的失误苏俄国民经济濒临崩溃农民暴动企业生产低迷苏维埃政权面临严重的

经济和政治危机

1921年,俄共(布)十大通过

苏俄实施新经济政策

小组探究:观察下表,思考新经济政策“变”在哪里?“新”在哪里?“新”

在

哪

?利用市场、商品货币关系发展生产力,

逐步向社会主义过渡。1921年后农民踊跃交纳粮食税

生

机

勃

勃

的

工

厂 结合图片思考在新经济政策的推动下社会出现了怎样的新变化?理论:正确途径

经济:恢复发展

政治:巩固政权新经济政策· 评价

理论意义:表明俄共布放弃直接过渡到社会主义的设想和实践,找到一条使落后俄国过渡到社会主义的正确途径。

实践意义:受到广大工农的支持,使国民经济逐步得到恢复和发展,苏维埃政权得到巩固实践证明:新经济政策是苏维埃社会主义发展过程中的一次正确探索小说《静静的顿河》中的一位暴动士兵说:“青天白日里就进行疯狂的抢劫!把我们家的粮食全搞走啦,连小石磨都抬走啦,法令上是说这样为劳动人民吗?”士兵的话主要针对战时共产主义政策中的

A.余粮收集制 B.企业国有政策

C.粮食税 D.劳动义务制 (2003.上海.15 )1920年,苏俄农民中流传这样的说法:“土地属于我们,面包却属于你们;水属于我们,鱼却属于你们;森林属于我们,木材却属于你们。”它反映的是战时共产主义政策

A、保障了农民的利益

B、挫伤了农民的积极性

C、实行了军事化措施

D、取消了自由贸易制度1922年苏俄一农民在完成固定的粮食税后,把余粮运到一个集市上出售,当地政府官员的正确态度是( )

A 增加税额 B 处以罚款

C 强行收集 D 放任自由与战时共产主义政策相比,苏俄新经济政策主要“新”在( )

A 进行有计划的社会主义建设

B 改用固定的粮食税代替余粮收集制

C 利用市场和商品货币关系发展生产

D 目的是为了建设社会主义的经济基础【政策解读2】 1921年,23岁的美国青年阿曼德·哈默走进了克里姆林宫,他为苏俄带来了大批急需的医疗设备。但列宁告诉他:“我们真正需要的是美国的资本和技术。这样就可以让我们的车轮再次转动起来。”● 列宁此时的态度与“战时共产主义政策”有何不同?列宁放弃了直接过渡到社会主义的设想和实践,在一定限度内恢复资本主义生产方式,利用利用市场和商品货币关系来扩大生产 ,从而逐步过渡到社会主义。★ 恢复资本主义,是手段,但不是目的。三、斯 大 林 时 期 的 经 济 体 制

1929--1953

三、斯大林模式1、确立时间

2、确立方式

3、侧重点是?

4、主要表现

5、如何评价

6、启示与结论

问题一:苏联工业化与西方有何不同?原因是什么?西方的工业化一般都是先轻工业后重工业,

苏联的工业化却是优先发展重工业。独特斯大林模式建立途径苏联”一五“计划期间工业化的重要工程之一——第聂伯河水电站问题二:苏联通过什么形式实现工业化?有何成就?独特斯大林模式建立途径斯大林政治经济体制· 评价积极影响

在这种体制下,国家能够按照计划调配和使用全部人力、物力、财力资源,苏联的社会主义建设取得了突出成就形成了比较齐全的工业体系,基本上实现了工业化。消极影响

优先发展重工业,使农业和轻工业长期处于落后状态;

由于忽视消费品生产,人民生活水平提高缓慢;

国家为了积累基金,从农民身上拿走的东西太多,农民积极性不高;

长期僵化执行计划指令,压抑地方和企业积极性;漫画《瘸子巨人》描绘了苏联不协调的经济结构。在斯大林模式的影响下,苏联片面地优先发展重工业,造成农业和轻工业长期落后,从而形成一条腿粗,一条腿细的畸形形象。农业、轻工业、重工业发展严重不平衡 回首看历史那个年代是个充满硝烟的时代那个年代还是一个建设的年代那个年代是个零距离的年代那个年代还是一个膜拜的年代那个年代是个充满期待的年代那个年代也曾是饥肠辘辘的年代那个年代是个强国的年代那个年代也是个畸形的年代中国有没有实行过“斯大林模式”?与“斯大林模式”相比,中国特色社会主义模式吸取了什么经验教训?第三篇章:反 思中国有没有实行过“斯大林模式”?与“斯大林模式”相比,中国特色社会主义模式吸取了什么经验教训?20世纪50-70年代末实行过。(对中国社会主义建设影响的体现:过渡时期,优先发展重工业,三大改造;十年建设时期“左”倾错误不断发展;“文化大革命”)

(1)制定经济政策时,一定要使生产关系的调整适应生产力的发展。

(2)要从本国国情出发,保证国民经济比例稳步健康协调发展。

(3)要注意健全社会主义民主和法制。第三篇章:反 思

经济建设必须按照规律办事;

调整经济政策,必须使生产关系适应生产力发展水平;

农业政策的制定、调整必须切实维护农民经济利益;

必须实事求是,一切从国情出发;

国民经济必须按比例,协调发展(农、轻、重);

经济建设必须有利于提高人民生活水平。 苏联建立社会主义经济体制的探索,

对我国建设社会主义有哪些启示?社会主义经济体制的建立1917191819211929战新斯1、下列斯大林模式的说法,不正确的是( )

A 实行单一的公有制

B 利用市场手段发展经济

C 实行高度集中的管理体制

D 以行政手段管理经济巩固提升2、苏联工业总产值跃居欧洲第一位,世界第二位在

A、“一五”计划完成后

B、“二五”计划完成后

C、“三五”计划完成后

D、“四五”计划完成后3、苏联工业化与资本主义国家工业化不同之处在于

A、优先发展重工业

B、轻重工业同步进行

C、工业化和农业集体化协调发展

D、由城市扩展到农村4、对斯大林体制的叙述,不确切的是

A、形成的标志是1936年苏联宪法的颁布

B、是苏联当时国内外环境和经济政治状况产物

C、历史上起过积极作用,后来阻碍经济发展

D、第二次世界大战后宣告结束 巩固提升社会主义经济体制的建立1917191819211929战新斯 第一时期:(1918——1921春)

战时共产主义政策——保卫政权

第二时期:(1921——1928)

新经济政策——巩固政权 第三时期(1929——1953)

斯大林模式——建设社会主义【本课脉络】 背景: 政治经济形势严峻

目的: 集中全国的物力、财力,战胜敌人,巩固政权

战时共产

主义政策 内容:余粮征集制;工业国有化; 取消商品贸易;强制劳动

评价:在特殊情况下实行,保证了军事斗争的胜利;

超出战时需要的限度,不能用此政策直接过渡到社会主义。

背景:国内经济困难和政治危机

新经济政策 内容:固定的粮食税;主要企业归国家所有,由国家经营;

允许自由贸易。

评价: 是落后的俄国向社会主义过渡的正确道路,巩固了

工农联盟和政权

确立:20世纪30年代

内容:单一公有制;高度集中的经济管理体制;

斯大林体制 实行指令性计划;以行政手段管理经济

评价:取得过巨大成就但超越了苏联生产力的水平,

二战后诞生的社会主义国家大都照搬此模式

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势