高中历史岳麓版必修二第三单元第17课 苏联的经济改革 课件 45张

文档属性

| 名称 | 高中历史岳麓版必修二第三单元第17课 苏联的经济改革 课件 45张 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-03-16 13:31:27 | ||

图片预览

文档简介

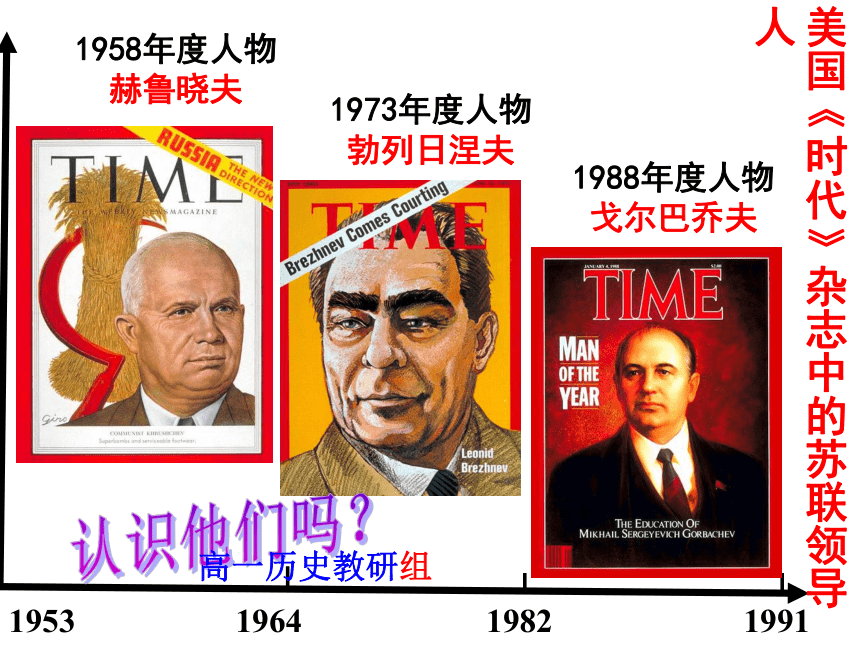

课件45张PPT。19531964198219911958年度人物

赫鲁晓夫1973年度人物

勃列日涅夫1988年度人物

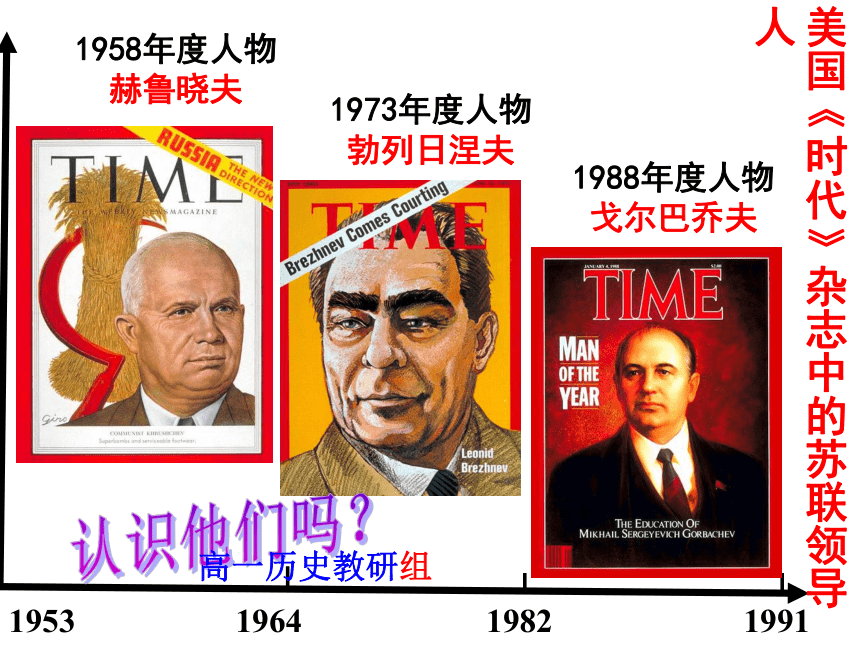

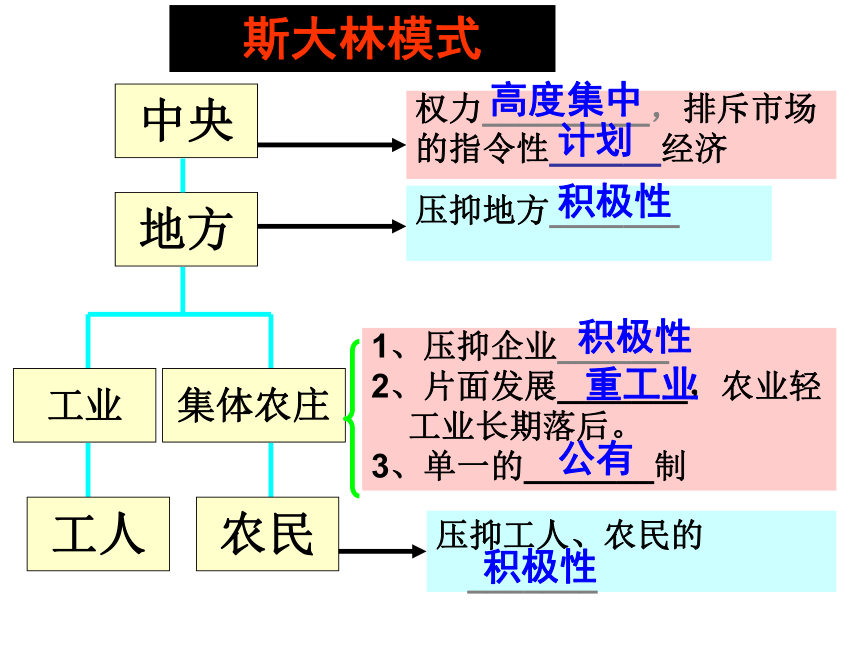

戈尔巴乔夫认识他们吗?美国《时代》杂志中的苏联领导人高一历史教研组第18课 苏联的经济改革课标要求:

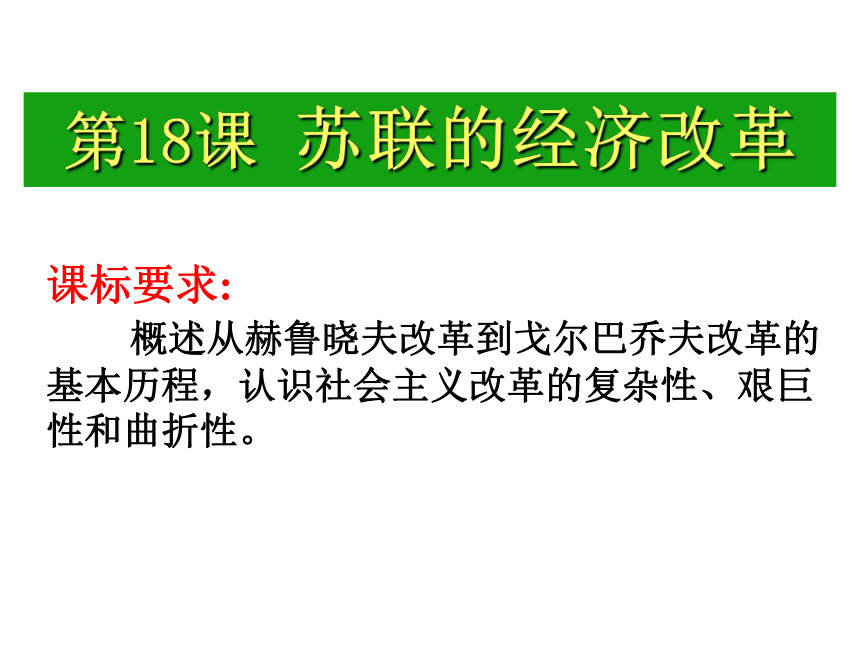

概述从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革的基本历程,认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。中央地方斯大林模式工业集体农庄工人农民权力_________,排斥市场

的指令性______经济压抑地方_______1、压抑企业______

2、片面发展_______,农业轻

工业长期落后。

3、单一的_______制

积极性积极性高度集中计划重工业公有压抑工人、农民的_______积极性一 、赫鲁晓夫改革1953-1964年执政1、背景:

A二战结束,苏联进入和平建设时期

B斯大林体制的弊端日益暴露; 农业落后

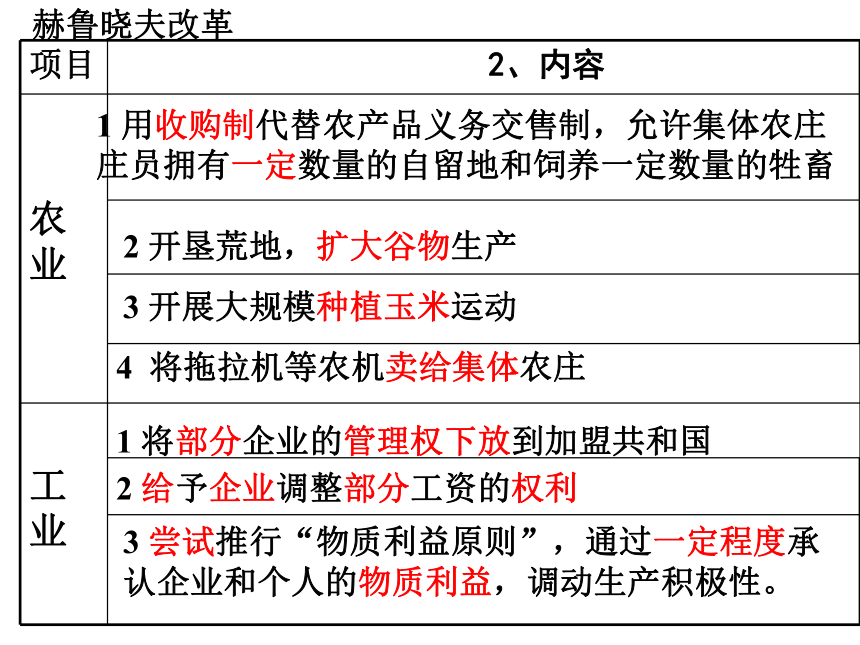

C斯大林的逝世1953斯大林逝世1956年苏共二十大,在讲话中,赫鲁晓夫作了《关于个人崇拜及其后果》的报告(即所谓《秘密报告》),他谴责了斯大林依靠酷刑迫使清白无辜的人民招供,并将他们大量地处死;谴责了斯大林在二次世界大战中的策略;谴责了1948年斯大林对破坏苏联与南斯拉夫关系所负有的责任以及对他的“个人崇拜”。从根本上否定斯大林,要求肃清个人崇拜在各个领域的流毒和影响。苏共二十大在国内外产生巨大的反响。1 用收购制代替农产品义务交售制,允许集体农庄庄员拥有一定数量的自留地和饲养一定数量的牲畜2 开垦荒地,扩大谷物生产3 开展大规模种植玉米运动4 将拖拉机等农机卖给集体农庄1 将部分企业的管理权下放到加盟共和国2 给予企业调整部分工资的权利3 尝试推行“物质利益原则”,通过一定程度承认企业和个人的物质利益,调动生产积极性。赫鲁晓夫改革苏联粮食产量增长表3.评价:一定程度上冲破了?取得了一定的成效;没有从根本上破除斯大林模式的弊端

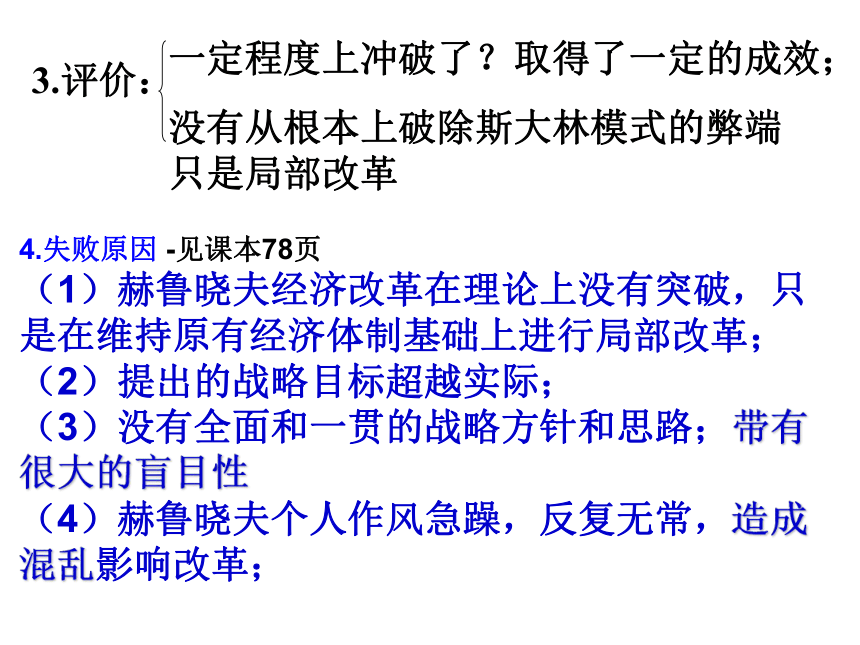

只是局部改革4.失败原因 -见课本78页

(1)赫鲁晓夫经济改革在理论上没有突破,只是在维持原有经济体制基础上进行局部改革;

(2)提出的战略目标超越实际;

(3)没有全面和一贯的战略方针和思路;带有很大的盲目性

(4)赫鲁晓夫个人作风急躁,反复无常,造成混乱影响改革;

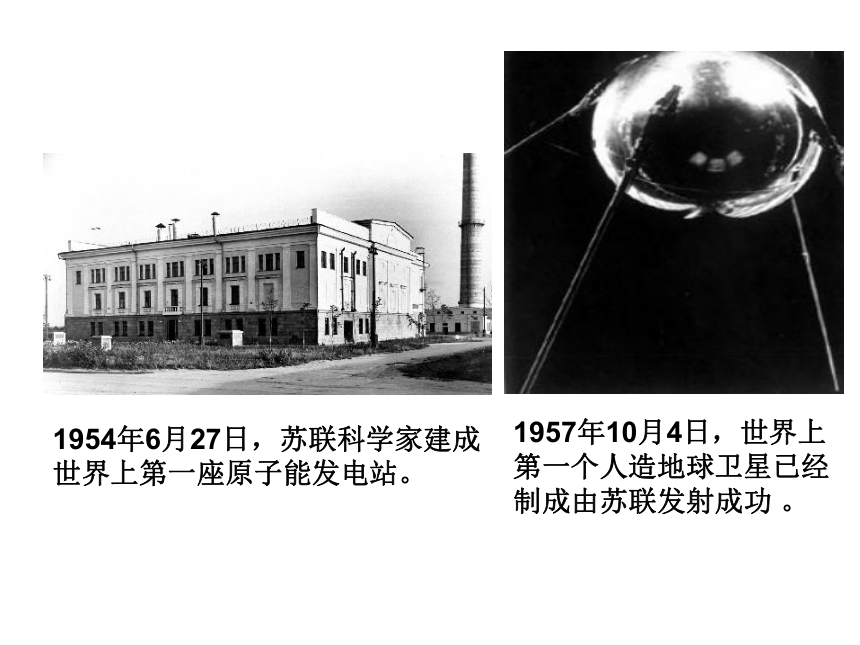

1957年10月4日,世界上第一个人造地球卫星已经制成由苏联发射成功 。1954年6月27日,苏联科学家建成世界上第一座原子能发电站。第一个征服太空的人 以赫鲁晓夫为首的

苏联领导人接见永载史

册的“征服宇宙空间英

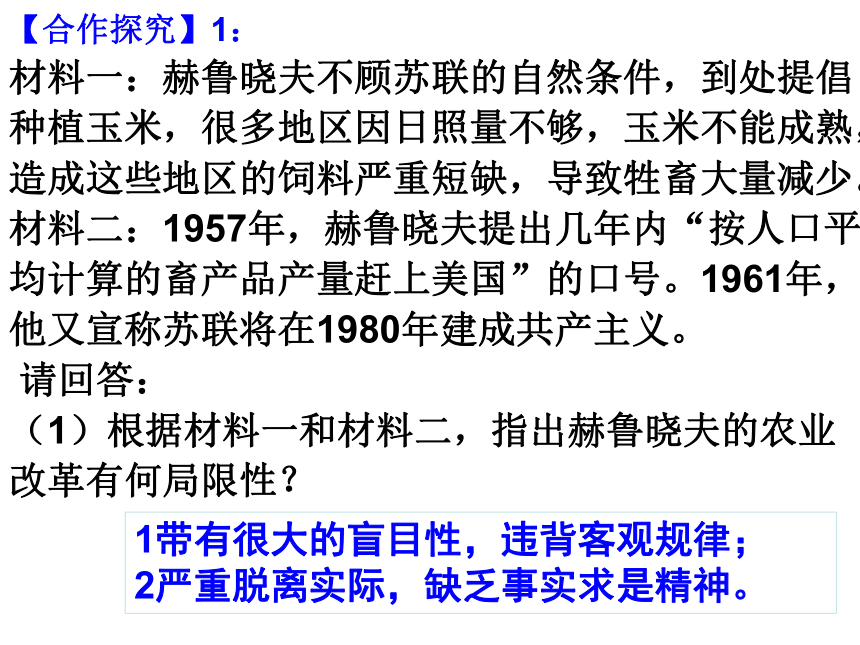

雄”尤里 · 加加林。东方1号【合作探究】1:

材料一:赫鲁晓夫不顾苏联的自然条件,到处提倡种植玉米,很多地区因日照量不够,玉米不能成熟,造成这些地区的饲料严重短缺,导致牲畜大量减少。

材料二:1957年,赫鲁晓夫提出几年内“按人口平均计算的畜产品产量赶上美国”的口号。1961年,他又宣称苏联将在1980年建成共产主义。

请回答:

(1)根据材料一和材料二,指出赫鲁晓夫的农业改革有何局限性?1带有很大的盲目性,违背客观规律;

2严重脱离实际,缺乏事实求是精神。

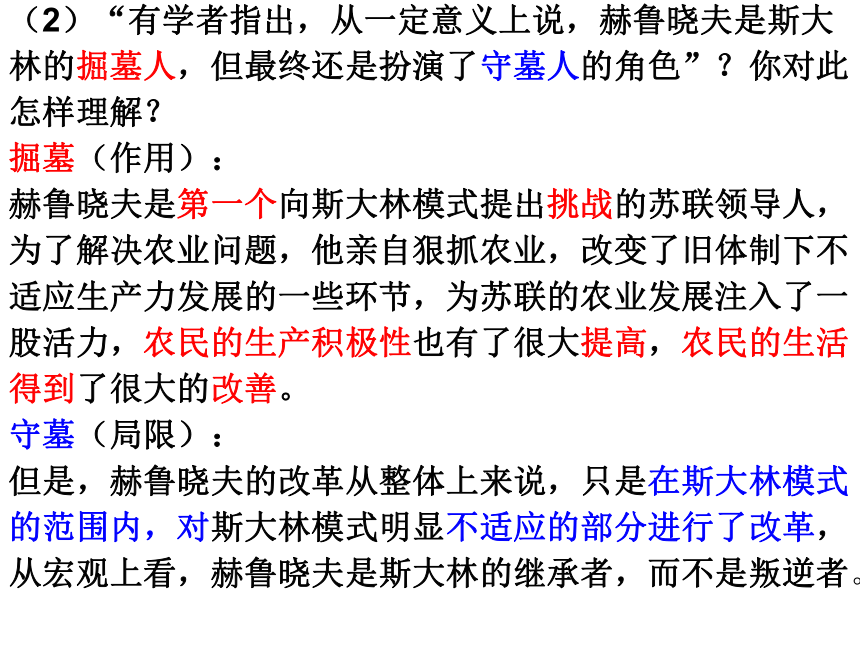

(2)“有学者指出,从一定意义上说,赫鲁晓夫是斯大林的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色”?你对此怎样理解?

掘墓(作用):

赫鲁晓夫是第一个向斯大林模式提出挑战的苏联领导人,为了解决农业问题,他亲自狠抓农业,改变了旧体制下不适应生产力发展的一些环节,为苏联的农业发展注入了一股活力,农民的生产积极性也有了很大提高,农民的生活得到了很大的改善。

守墓(局限):

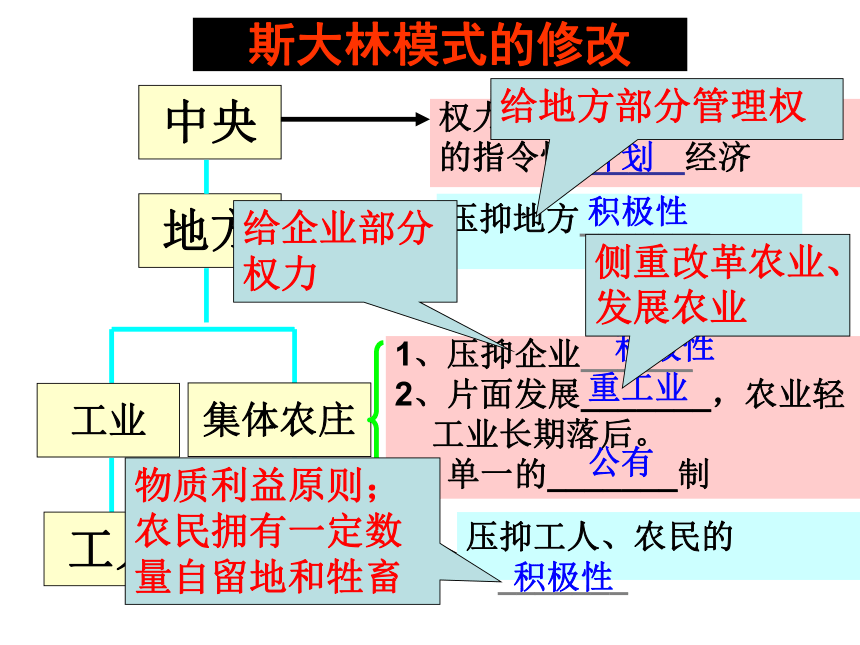

但是,赫鲁晓夫的改革从整体上来说,只是在斯大林模式的范围内,对斯大林模式明显不适应的部分进行了改革,从宏观上看,赫鲁晓夫是斯大林的继承者,而不是叛逆者。中央地方斯大林模式的修改工业集体农庄工人农民权力_________,排斥市场

的指令性______经济压抑地方_______1、压抑企业______

2、片面发展_______,农业轻

工业长期落后。

3、单一的_______制

积极性积极性高度集中计划重工业公有压抑工人、农民的_______积极性给企业部分权力给地方部分管理权物质利益原则;农民拥有一定数量自留地和牲畜侧重改革农业、发展农业 在1960年举行的联大会议上,赫鲁晓夫毫不掩饰地表达愤怒。开展种植玉米运动赫鲁晓夫喜怒无常的性格被称为“鲁莽的改革者” 赫鲁晓夫的墓碑用 黑白大理石相向衔接堆砌而成,代表了赫氏毁誉参半的一生。国民收入下降情况勃列日涅夫为人谨慎,秉性保守,习惯于因循守旧,按陈规办事,最怕重大的变革和转折。他在开会或讨论问题时,总是先听大家发表看法,然后尽量照顾各方面的立场和利益加以折中,采取中间路线。所以,有人称他为“妥协能手”。1964-1982年执政二、勃列日涅夫改革 二、勃列日涅夫改革 1.背景:纠正赫鲁晓夫时期的混乱2.内容:推行新经济体制:注意运用价值规律,

扩大了企业的经营自主权。扩大农场和农庄的自主权、降低农产品收购计划指标、提高农产品价格、放松对个人副业的限制等政策中央地方斯大林模式的修改工业集体农庄工人农民权力_________,排斥市场

的指令性______经济压抑地方_______1、压抑企业______

2、片面发展_______,农业轻

工业长期落后。

3、单一的_______制

积极性积极性高度集中计划重工业公有压抑工人、农民的_______积极性扩大企业自主权提高农产品价格优先发展军事工业,农业轻工业落后运用价值规律3. 结果:前期取得一定的成效:军事实力和综合实力有较大提高;但到80年代经济全面滑坡。4.失败原因 -见课本79页

(1)改革仍没有突破原有经济体制的框框。只是修补性的改革,不能根除原有体制的弊病;

(2)勃列日涅夫执政后期趋于保守;

(3)苏联与美国军备竞赛消耗了大量人力、物力、财力资源,影响经济发展。对外扩张、与美国搞军备竞赛使国家陷入困境1983年时的苏联导弹从战略核导弹的数量对比看,1962年美国占有多一倍的优势。

1969年双方已成平手,1978年,苏联拥有的洲际弹道导弹和潜射导弹数都超过了美国,常规武器方面苏联原本就拥有数量优势,美苏军事实力对比的天平已向苏联一端倾斜。 (1) 以上材料说明在勃列日涅夫改革中存在什么问题?造成了怎样的影响?发展军事工业,生活必需品缺乏,人民生活水平长期得不到提高;影响:严重挫伤了人民建设社会主义的积极性,影响了社会主义建设。【合作探究】2:

美国外交代表团到苏联访问,苏联接待官员陪他们参观“建设的伟大成就”,并且得意的说:“到了下一个五年计划,每个苏联家庭都可以拥有一架私人飞机!”美国人惊讶的问:“他们要飞机干什么呢?”苏联官员说:“当然有用啊……譬如你在莫斯科听说列宁格勒开始供应面包了,你可以马上开着飞机赶去排上队。”1953-1983年苏联与世界GDP平均增长率对比(2)20世纪80年代初苏联的经济状况怎样?经济状况:横向低于世界水平, 纵向也是苏联经济发展的最低谷。(1)改革仍没有突破原有经济体制的框框。(2)勃列日涅夫执政后期趋于保守; (3)与美国军备竞赛消耗了大量人力、物力、财力资源,影响经济发展。安德罗波夫契尔年科三 、戈尔巴乔夫改革 这时,一个年轻的面孔浮出水面。莫斯科新老板戈尔巴乔夫——年轻、温和且令人敬畏。 戈尔巴乔夫的改革时间: 1985年-1991年

改革背景:

指导思想:

内容:

结果:

影响:苏联经济全面滑坡,陷于危机边缘加速发展战略(重工业)经济领域

政治领域失败苏联解体戈尔巴乔夫改革 具体措施中央地方斯大林模式被打破工业集体农庄工人农民权力_________,排斥市场

的指令性______经济压抑地方_______1、压抑企业______

2、片面发展_______,农业轻

工业长期落后。

3、单一的_______制

积极性积极性高度集中计划重工业公有压抑工人、农民的_______积极性企业自治经济手段管理经济打破单一公有制加速发展重工业思考:苏联经济改革的目的就是要打破斯大林模式,为什么戈尔巴乔夫打破了斯大林模式,其经济体制改革却仍然遭到了失败? “他摆弄这个国家,就像家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里边的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。” 一位前苏联杂志主编这样讽刺戈尔巴乔夫苏联解体——高涨的独立呼声把戈尔巴乔夫的帝国带向四分五裂 1991年一个没有国家的领袖 1)“加速发展战略”的重点放在重工业上,使原本已严重畸形的经济结构更加失调;

2)经济改革的宏观决策缺乏具体可行的配套措施,企业自主权无法真正实现(国家名义上取消了指令性指标,代之以严格的间接控制),改革中阻力重重,效果不佳。

3)政治体制改革偏离科学社会主义方向,国内政局逐渐失控,苏联解体。失败原因: 有人说:赫鲁晓夫的改革把苏联改病了,勃列日涅夫的改革把苏联改残了,戈尔巴乔夫的改革把苏联改死了。你认为正确吗?你觉得他们的改革有何异同? 各抒己见 相同:都是为了解决斯大林体制弊端;都在农业、工业方面进行调整;改革过程脱离了苏联实际;结果成效都不显著,可以说是失败的改革。

不同:赫氏改革侧重农业,勃氏改革侧重重工业,戈氏侧重经济体制入手;前两者都取得一定的成效而后者未见成效转向政治改革,最终导致苏联解体;前两者失败是因为未改变原有体制,对斯大林体制进行修修补补,后者虽然进行根本性的变革(与前两者相比最大不同),却背离了社会主义方向。苏联三次经济改革的比较 反思:

苏联改革过程中的教训给我们今天的社会主义经济改革带来什么深刻的借鉴呢? 提示:可从政治稳定跟经济发展的关系,改革的速度、理论指导、改革方向、配套措施及政策、改革遇到的阻力和矛盾等方面考虑。●改革需要一个相对和平稳定的政治环境;

●需要大胆突破传统的束缚,要有探索创新和实事求是的精神;

●经济体制改革必段要适应生产力发展水平;必须符合本国国情,遵循经济发展的客观规律;

●必须保持国民经济的协调发展;

●经济改革必须要关注人民的生活水平;

●要有全面一贯的改革思路、政策和配套措施,不能急躁冒进,也不能保守停滞,更不能改变改革方向;

●要妥善处理好改革过程中遇到的各种阻力和矛盾,保证改革的顺利有序进行……苏联改革给我们的借鉴:社会主义 (经济) 制度确立 阶段戈尔巴乔夫改革(深化、失败)回顾:苏联经济发展与改革的历程勃列日涅夫改革(趋于停滞)赫鲁晓夫改革(改革开始)斯大林经济体制(确立)新经济政策(新的探索)战时共产主义政策(探索)十月革命确立政权社会主义经济改革阶段社会主义建设道路不是一帆风顺的,必须不断的探索改革实践。 1.赫鲁晓夫改革的深远意义在于:

A.取得一定成效

B.提出“建成共产主义”的伟大目标

C.迈出了苏联经济改革的步伐

D.完全冲破了传统观念的束缚C 2.二战后,首先冲破传统观念进行改革的苏联领导人是ADBCC3.(2004.广东高考题)下列关于勃列日涅夫改革的表述,正确的是:

A.在社会主义国家进行得最早;

B.没有摆脱斯大林模式的束缚;

C.只局限在农业领域;

D.没有取得任何成就B 4.赫鲁晓夫和勃列日涅夫经济改革失败的原因,从实质上来讲都是由于

A.重点放在了农业领域

B.重点放在了工业领域

C.没有改变斯大林体制

D.缺乏明确的指导思想C 5.赫鲁晓夫病逝后,有人为他树立了一块黑白相间的大理石墓碑,似乎印证了他功过间杂的一生。下列对赫鲁晓夫的改革评述符合事实的有 ①改革从农业开始,符合苏联当时的迫切需要 ②玉米运动解决了苏联粮食严重不足的问题 ③改革缺乏全面思路,盲目性很大 ④苏联工业增长,人民生活有较显著的改善

A. ②③④ B. ①②③

C. ①③④ D. ①②④C 6.下列关于苏联经济改革的表述,不正确的是

A.赫鲁晓夫改革彻底冲破了传统观念的束缚

B.勃列日涅夫在工业上推行新经济体制

C.戈尔巴乔夫对经济体制进行了根本性的变革

D.戈尔巴乔夫提出了“加速国家的社会经济发展战略方针”A 7.苏联解体的根本原因是 A.高度集中的政治经济体制的弊端所致???

B.戈尔巴乔夫推行的改革路线所致 C.新经济体制改革所致????????????

D.苏联历史上积累的弊端和矛盾A 8.从苏联经济改革的历程中,我们可以得出以下正确的认识:

① 改革也是一场深刻的革命,具有复杂性、艰巨性、曲折性。②社会主义建设与改革没有规律可寻。③改革必须要有实事求是的科学精神。④社会主义建设是不可能成功的

A. ① ③ B. ① ④

C. ② ③ D. ② ④A

概述从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革的基本历程,认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性。中央地方斯大林模式工业集体农庄工人农民权力_________,排斥市场

的指令性______经济压抑地方_______1、压抑企业______

2、片面发展_______,农业轻

工业长期落后。

3、单一的_______制

积极性积极性高度集中计划重工业公有压抑工人、农民的_______积极性一 、赫鲁晓夫改革1953-1964年执政1、背景:

A二战结束,苏联进入和平建设时期

B斯大林体制的弊端日益暴露; 农业落后

C斯大林的逝世1953斯大林逝世1956年苏共二十大,在讲话中,赫鲁晓夫作了《关于个人崇拜及其后果》的报告(即所谓《秘密报告》),他谴责了斯大林依靠酷刑迫使清白无辜的人民招供,并将他们大量地处死;谴责了斯大林在二次世界大战中的策略;谴责了1948年斯大林对破坏苏联与南斯拉夫关系所负有的责任以及对他的“个人崇拜”。从根本上否定斯大林,要求肃清个人崇拜在各个领域的流毒和影响。苏共二十大在国内外产生巨大的反响。1 用收购制代替农产品义务交售制,允许集体农庄庄员拥有一定数量的自留地和饲养一定数量的牲畜2 开垦荒地,扩大谷物生产3 开展大规模种植玉米运动4 将拖拉机等农机卖给集体农庄1 将部分企业的管理权下放到加盟共和国2 给予企业调整部分工资的权利3 尝试推行“物质利益原则”,通过一定程度承认企业和个人的物质利益,调动生产积极性。赫鲁晓夫改革苏联粮食产量增长表3.评价:一定程度上冲破了?取得了一定的成效;没有从根本上破除斯大林模式的弊端

只是局部改革4.失败原因 -见课本78页

(1)赫鲁晓夫经济改革在理论上没有突破,只是在维持原有经济体制基础上进行局部改革;

(2)提出的战略目标超越实际;

(3)没有全面和一贯的战略方针和思路;带有很大的盲目性

(4)赫鲁晓夫个人作风急躁,反复无常,造成混乱影响改革;

1957年10月4日,世界上第一个人造地球卫星已经制成由苏联发射成功 。1954年6月27日,苏联科学家建成世界上第一座原子能发电站。第一个征服太空的人 以赫鲁晓夫为首的

苏联领导人接见永载史

册的“征服宇宙空间英

雄”尤里 · 加加林。东方1号【合作探究】1:

材料一:赫鲁晓夫不顾苏联的自然条件,到处提倡种植玉米,很多地区因日照量不够,玉米不能成熟,造成这些地区的饲料严重短缺,导致牲畜大量减少。

材料二:1957年,赫鲁晓夫提出几年内“按人口平均计算的畜产品产量赶上美国”的口号。1961年,他又宣称苏联将在1980年建成共产主义。

请回答:

(1)根据材料一和材料二,指出赫鲁晓夫的农业改革有何局限性?1带有很大的盲目性,违背客观规律;

2严重脱离实际,缺乏事实求是精神。

(2)“有学者指出,从一定意义上说,赫鲁晓夫是斯大林的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色”?你对此怎样理解?

掘墓(作用):

赫鲁晓夫是第一个向斯大林模式提出挑战的苏联领导人,为了解决农业问题,他亲自狠抓农业,改变了旧体制下不适应生产力发展的一些环节,为苏联的农业发展注入了一股活力,农民的生产积极性也有了很大提高,农民的生活得到了很大的改善。

守墓(局限):

但是,赫鲁晓夫的改革从整体上来说,只是在斯大林模式的范围内,对斯大林模式明显不适应的部分进行了改革,从宏观上看,赫鲁晓夫是斯大林的继承者,而不是叛逆者。中央地方斯大林模式的修改工业集体农庄工人农民权力_________,排斥市场

的指令性______经济压抑地方_______1、压抑企业______

2、片面发展_______,农业轻

工业长期落后。

3、单一的_______制

积极性积极性高度集中计划重工业公有压抑工人、农民的_______积极性给企业部分权力给地方部分管理权物质利益原则;农民拥有一定数量自留地和牲畜侧重改革农业、发展农业 在1960年举行的联大会议上,赫鲁晓夫毫不掩饰地表达愤怒。开展种植玉米运动赫鲁晓夫喜怒无常的性格被称为“鲁莽的改革者” 赫鲁晓夫的墓碑用 黑白大理石相向衔接堆砌而成,代表了赫氏毁誉参半的一生。国民收入下降情况勃列日涅夫为人谨慎,秉性保守,习惯于因循守旧,按陈规办事,最怕重大的变革和转折。他在开会或讨论问题时,总是先听大家发表看法,然后尽量照顾各方面的立场和利益加以折中,采取中间路线。所以,有人称他为“妥协能手”。1964-1982年执政二、勃列日涅夫改革 二、勃列日涅夫改革 1.背景:纠正赫鲁晓夫时期的混乱2.内容:推行新经济体制:注意运用价值规律,

扩大了企业的经营自主权。扩大农场和农庄的自主权、降低农产品收购计划指标、提高农产品价格、放松对个人副业的限制等政策中央地方斯大林模式的修改工业集体农庄工人农民权力_________,排斥市场

的指令性______经济压抑地方_______1、压抑企业______

2、片面发展_______,农业轻

工业长期落后。

3、单一的_______制

积极性积极性高度集中计划重工业公有压抑工人、农民的_______积极性扩大企业自主权提高农产品价格优先发展军事工业,农业轻工业落后运用价值规律3. 结果:前期取得一定的成效:军事实力和综合实力有较大提高;但到80年代经济全面滑坡。4.失败原因 -见课本79页

(1)改革仍没有突破原有经济体制的框框。只是修补性的改革,不能根除原有体制的弊病;

(2)勃列日涅夫执政后期趋于保守;

(3)苏联与美国军备竞赛消耗了大量人力、物力、财力资源,影响经济发展。对外扩张、与美国搞军备竞赛使国家陷入困境1983年时的苏联导弹从战略核导弹的数量对比看,1962年美国占有多一倍的优势。

1969年双方已成平手,1978年,苏联拥有的洲际弹道导弹和潜射导弹数都超过了美国,常规武器方面苏联原本就拥有数量优势,美苏军事实力对比的天平已向苏联一端倾斜。 (1) 以上材料说明在勃列日涅夫改革中存在什么问题?造成了怎样的影响?发展军事工业,生活必需品缺乏,人民生活水平长期得不到提高;影响:严重挫伤了人民建设社会主义的积极性,影响了社会主义建设。【合作探究】2:

美国外交代表团到苏联访问,苏联接待官员陪他们参观“建设的伟大成就”,并且得意的说:“到了下一个五年计划,每个苏联家庭都可以拥有一架私人飞机!”美国人惊讶的问:“他们要飞机干什么呢?”苏联官员说:“当然有用啊……譬如你在莫斯科听说列宁格勒开始供应面包了,你可以马上开着飞机赶去排上队。”1953-1983年苏联与世界GDP平均增长率对比(2)20世纪80年代初苏联的经济状况怎样?经济状况:横向低于世界水平, 纵向也是苏联经济发展的最低谷。(1)改革仍没有突破原有经济体制的框框。(2)勃列日涅夫执政后期趋于保守; (3)与美国军备竞赛消耗了大量人力、物力、财力资源,影响经济发展。安德罗波夫契尔年科三 、戈尔巴乔夫改革 这时,一个年轻的面孔浮出水面。莫斯科新老板戈尔巴乔夫——年轻、温和且令人敬畏。 戈尔巴乔夫的改革时间: 1985年-1991年

改革背景:

指导思想:

内容:

结果:

影响:苏联经济全面滑坡,陷于危机边缘加速发展战略(重工业)经济领域

政治领域失败苏联解体戈尔巴乔夫改革 具体措施中央地方斯大林模式被打破工业集体农庄工人农民权力_________,排斥市场

的指令性______经济压抑地方_______1、压抑企业______

2、片面发展_______,农业轻

工业长期落后。

3、单一的_______制

积极性积极性高度集中计划重工业公有压抑工人、农民的_______积极性企业自治经济手段管理经济打破单一公有制加速发展重工业思考:苏联经济改革的目的就是要打破斯大林模式,为什么戈尔巴乔夫打破了斯大林模式,其经济体制改革却仍然遭到了失败? “他摆弄这个国家,就像家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里边的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。” 一位前苏联杂志主编这样讽刺戈尔巴乔夫苏联解体——高涨的独立呼声把戈尔巴乔夫的帝国带向四分五裂 1991年一个没有国家的领袖 1)“加速发展战略”的重点放在重工业上,使原本已严重畸形的经济结构更加失调;

2)经济改革的宏观决策缺乏具体可行的配套措施,企业自主权无法真正实现(国家名义上取消了指令性指标,代之以严格的间接控制),改革中阻力重重,效果不佳。

3)政治体制改革偏离科学社会主义方向,国内政局逐渐失控,苏联解体。失败原因: 有人说:赫鲁晓夫的改革把苏联改病了,勃列日涅夫的改革把苏联改残了,戈尔巴乔夫的改革把苏联改死了。你认为正确吗?你觉得他们的改革有何异同? 各抒己见 相同:都是为了解决斯大林体制弊端;都在农业、工业方面进行调整;改革过程脱离了苏联实际;结果成效都不显著,可以说是失败的改革。

不同:赫氏改革侧重农业,勃氏改革侧重重工业,戈氏侧重经济体制入手;前两者都取得一定的成效而后者未见成效转向政治改革,最终导致苏联解体;前两者失败是因为未改变原有体制,对斯大林体制进行修修补补,后者虽然进行根本性的变革(与前两者相比最大不同),却背离了社会主义方向。苏联三次经济改革的比较 反思:

苏联改革过程中的教训给我们今天的社会主义经济改革带来什么深刻的借鉴呢? 提示:可从政治稳定跟经济发展的关系,改革的速度、理论指导、改革方向、配套措施及政策、改革遇到的阻力和矛盾等方面考虑。●改革需要一个相对和平稳定的政治环境;

●需要大胆突破传统的束缚,要有探索创新和实事求是的精神;

●经济体制改革必段要适应生产力发展水平;必须符合本国国情,遵循经济发展的客观规律;

●必须保持国民经济的协调发展;

●经济改革必须要关注人民的生活水平;

●要有全面一贯的改革思路、政策和配套措施,不能急躁冒进,也不能保守停滞,更不能改变改革方向;

●要妥善处理好改革过程中遇到的各种阻力和矛盾,保证改革的顺利有序进行……苏联改革给我们的借鉴:社会主义 (经济) 制度确立 阶段戈尔巴乔夫改革(深化、失败)回顾:苏联经济发展与改革的历程勃列日涅夫改革(趋于停滞)赫鲁晓夫改革(改革开始)斯大林经济体制(确立)新经济政策(新的探索)战时共产主义政策(探索)十月革命确立政权社会主义经济改革阶段社会主义建设道路不是一帆风顺的,必须不断的探索改革实践。 1.赫鲁晓夫改革的深远意义在于:

A.取得一定成效

B.提出“建成共产主义”的伟大目标

C.迈出了苏联经济改革的步伐

D.完全冲破了传统观念的束缚C 2.二战后,首先冲破传统观念进行改革的苏联领导人是ADBCC3.(2004.广东高考题)下列关于勃列日涅夫改革的表述,正确的是:

A.在社会主义国家进行得最早;

B.没有摆脱斯大林模式的束缚;

C.只局限在农业领域;

D.没有取得任何成就B 4.赫鲁晓夫和勃列日涅夫经济改革失败的原因,从实质上来讲都是由于

A.重点放在了农业领域

B.重点放在了工业领域

C.没有改变斯大林体制

D.缺乏明确的指导思想C 5.赫鲁晓夫病逝后,有人为他树立了一块黑白相间的大理石墓碑,似乎印证了他功过间杂的一生。下列对赫鲁晓夫的改革评述符合事实的有 ①改革从农业开始,符合苏联当时的迫切需要 ②玉米运动解决了苏联粮食严重不足的问题 ③改革缺乏全面思路,盲目性很大 ④苏联工业增长,人民生活有较显著的改善

A. ②③④ B. ①②③

C. ①③④ D. ①②④C 6.下列关于苏联经济改革的表述,不正确的是

A.赫鲁晓夫改革彻底冲破了传统观念的束缚

B.勃列日涅夫在工业上推行新经济体制

C.戈尔巴乔夫对经济体制进行了根本性的变革

D.戈尔巴乔夫提出了“加速国家的社会经济发展战略方针”A 7.苏联解体的根本原因是 A.高度集中的政治经济体制的弊端所致???

B.戈尔巴乔夫推行的改革路线所致 C.新经济体制改革所致????????????

D.苏联历史上积累的弊端和矛盾A 8.从苏联经济改革的历程中,我们可以得出以下正确的认识:

① 改革也是一场深刻的革命,具有复杂性、艰巨性、曲折性。②社会主义建设与改革没有规律可寻。③改革必须要有实事求是的科学精神。④社会主义建设是不可能成功的

A. ① ③ B. ① ④

C. ② ③ D. ② ④A

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势