第21课 民族工业的曲折发展 同步练习

图片预览

文档简介

民国时期民族工业的曲折发展 同步练习

课前检测:

材料一 上海开埠后, “近日洋布大行,价才当棉布三分之一,吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松太布市,削弱大半”……自1846至1856年的十年中,英国从中国进口的茶叶和生丝几乎连年递增,茶叶从1846年的四万余千磅递增到1856年的六万余千磅;生丝从两万余包递增到五万余包 。由于丝、茶等农产品的大量出口,一些地区的农民放弃粮食生产转而种桑植茶。

——摘编自李侃等《中国近代史》

1、材料一反映出中国经济出现了什么新变化?这一变化对中国经济结构有何影响?

材料二 1866年,方举赞在上海创办发昌机器厂。三年后,仿洋商企业用车床生产,由一个手工锻铁作坊转化为近代企业……1872年,李鸿章在上海创办轮船招商局,主要从事客运和漕运等运输业务。

2、19世纪六七十年代,中国经济结构发生了进一步的变化。请依据材料二加以说明。

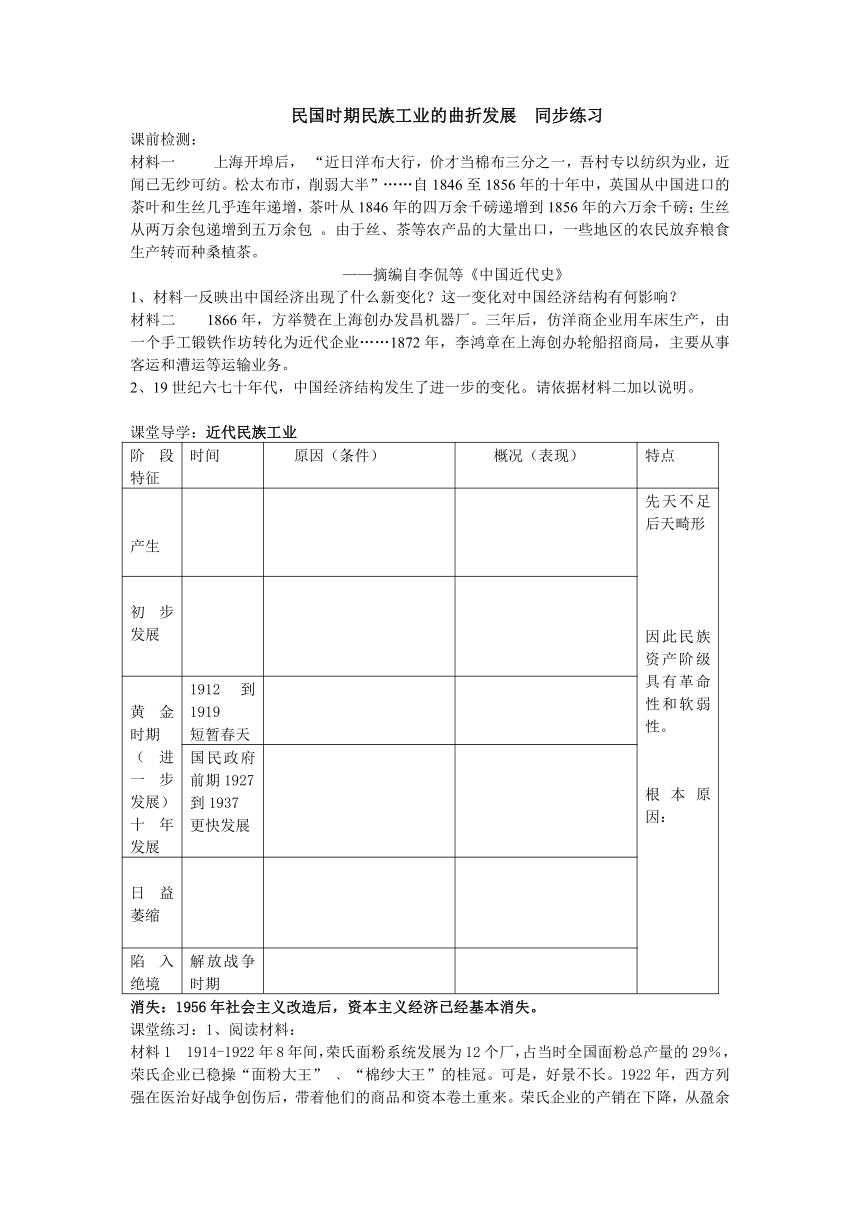

课堂导学:近代民族工业

阶段特征 时间 原因(条件) 概况(表现) 特点

产生 先天不足后天畸形因此民族资产阶级具有革命性和软弱性。根本原因:

初步发展

黄金时期(进一步发展)十年发展 1912到1919短暂春天

国民政府前期1927到1937更快发展

日益萎缩

陷入绝境 解放战争时期

消失:1956年社会主义改造后,资本主义经济已经基本消失。

课堂练习:1、阅读材料:

材料1 1914-1922年8年间,荣氏面粉系统发展为12个厂,占当时全国面粉总产量的29%,荣氏企业已稳操“面粉大王” ﹑“棉纱大王”的桂冠。可是,好景不长。1922年,西方列强在医治好战争创伤后,带着他们的商品和资本卷土重来。荣氏企业的产销在下降,从盈余转为亏损。

问题:20世纪初的20年间荣氏企业迅速发展的原因有哪些?20年代后,荣氏企业怎么会走下坡路呢?

材料2看投影:英法德等国对华资本和商品输出量1918年同1913年相比发生了怎样的变化?说明了什么?

2阅读以下材料:1、1900年10月,荣氏兄弟与人合伙创办了第一个面粉厂-保兴面粉厂。

1911年,辛亥革命爆发,着实让荣氏兄弟欢欣鼓舞了一阵子,政府也大力倡导实业。不久,第一次世界大战在欧洲爆发,西方列强忙于战争,无瑕东顾,还纷纷向中国大量订购面粉,中国市场进口面纱锐减。

荣氏看准了面粉、棉纱工业大发展的苗头,不失时机地大力扩充,同时抓质量、创名牌,强化企业管理,不遗余力。他们还别出心裁使用促销手段,在部分袋装面粉中,塞入一个铜板,一袋面粉没吃完,顾客突然发现一个光灿灿的铜元!真是一个好彩头,让迷信的人喜出望外。

1915年,政府签订“二十一条”后,国内掀起“抵制日货,爱用国货”运动,更是推动了荣氏企业的产品迅速占领市场。荣氏企业已稳操“面粉大王”和“棉纱大王”桂冠。

1927年,随着南京国民政府建立及其一系列鼓励发展经济的措施,荣氏面粉和纺织再次大放异彩。“面粉大王”和“棉纱大王”的桂冠,重新落在兄弟俩头上。 ……《历史教学设计》

结合荣氏企业发展简史,分析影响中国民族工业发展的有利因素。

2、“火柴大王”刘鸿生回忆说“我在重庆办的中国毛纺织厂、火柴原料厂以及在兰州办的西北毛纺织厂,都有官僚资本的投资,我原来在上海是大老板,到了重庆却成了大老板的伙计”

问题探究:刘鸿生在重庆的“大老板”是指谁?他成了大老板的伙计,说明了什么?

课后练习:在民国时期的经济大家庭中,既有又老又保守的“婆婆”,也有年轻且掌握大权的“丈夫”,民族资本主义就像一个可怜的寄人篱下的“童养媳”,仰人鼻息,举步维艰。

问题探究:1.从材料分析:民国时期主要有哪几种经济成分?

2.你认为“童养媳”在“家庭”中的地位如何?

【材料一】自从民族工业这个“童养媳”进了家门,自然经济这个“婆婆”的地位便日益受到威胁了。

【材料二】范旭东是中国近代化学工业的代表人物。当他兴办的永利碱业公司出碱时,英国卜内门公司跑来要求“合作”,遭到范旭东的拒绝。打破了卜内门独霸中国碱业市场的企图。

【材料三】通过中国民主革命进程不难看出,辛亥革命、新文化运动、五四运动等重大运动的发生,都是和民族资本主义的发展分不开的。

问题探究:3结合上述材料和所学知识,你认为民族资本主义在中国近代历史进程中发挥了怎样的作用?

课前检测:

材料一 上海开埠后, “近日洋布大行,价才当棉布三分之一,吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松太布市,削弱大半”……自1846至1856年的十年中,英国从中国进口的茶叶和生丝几乎连年递增,茶叶从1846年的四万余千磅递增到1856年的六万余千磅;生丝从两万余包递增到五万余包 。由于丝、茶等农产品的大量出口,一些地区的农民放弃粮食生产转而种桑植茶。

——摘编自李侃等《中国近代史》

1、材料一反映出中国经济出现了什么新变化?这一变化对中国经济结构有何影响?

材料二 1866年,方举赞在上海创办发昌机器厂。三年后,仿洋商企业用车床生产,由一个手工锻铁作坊转化为近代企业……1872年,李鸿章在上海创办轮船招商局,主要从事客运和漕运等运输业务。

2、19世纪六七十年代,中国经济结构发生了进一步的变化。请依据材料二加以说明。

课堂导学:近代民族工业

阶段特征 时间 原因(条件) 概况(表现) 特点

产生 先天不足后天畸形因此民族资产阶级具有革命性和软弱性。根本原因:

初步发展

黄金时期(进一步发展)十年发展 1912到1919短暂春天

国民政府前期1927到1937更快发展

日益萎缩

陷入绝境 解放战争时期

消失:1956年社会主义改造后,资本主义经济已经基本消失。

课堂练习:1、阅读材料:

材料1 1914-1922年8年间,荣氏面粉系统发展为12个厂,占当时全国面粉总产量的29%,荣氏企业已稳操“面粉大王” ﹑“棉纱大王”的桂冠。可是,好景不长。1922年,西方列强在医治好战争创伤后,带着他们的商品和资本卷土重来。荣氏企业的产销在下降,从盈余转为亏损。

问题:20世纪初的20年间荣氏企业迅速发展的原因有哪些?20年代后,荣氏企业怎么会走下坡路呢?

材料2看投影:英法德等国对华资本和商品输出量1918年同1913年相比发生了怎样的变化?说明了什么?

2阅读以下材料:1、1900年10月,荣氏兄弟与人合伙创办了第一个面粉厂-保兴面粉厂。

1911年,辛亥革命爆发,着实让荣氏兄弟欢欣鼓舞了一阵子,政府也大力倡导实业。不久,第一次世界大战在欧洲爆发,西方列强忙于战争,无瑕东顾,还纷纷向中国大量订购面粉,中国市场进口面纱锐减。

荣氏看准了面粉、棉纱工业大发展的苗头,不失时机地大力扩充,同时抓质量、创名牌,强化企业管理,不遗余力。他们还别出心裁使用促销手段,在部分袋装面粉中,塞入一个铜板,一袋面粉没吃完,顾客突然发现一个光灿灿的铜元!真是一个好彩头,让迷信的人喜出望外。

1915年,政府签订“二十一条”后,国内掀起“抵制日货,爱用国货”运动,更是推动了荣氏企业的产品迅速占领市场。荣氏企业已稳操“面粉大王”和“棉纱大王”桂冠。

1927年,随着南京国民政府建立及其一系列鼓励发展经济的措施,荣氏面粉和纺织再次大放异彩。“面粉大王”和“棉纱大王”的桂冠,重新落在兄弟俩头上。 ……《历史教学设计》

结合荣氏企业发展简史,分析影响中国民族工业发展的有利因素。

2、“火柴大王”刘鸿生回忆说“我在重庆办的中国毛纺织厂、火柴原料厂以及在兰州办的西北毛纺织厂,都有官僚资本的投资,我原来在上海是大老板,到了重庆却成了大老板的伙计”

问题探究:刘鸿生在重庆的“大老板”是指谁?他成了大老板的伙计,说明了什么?

课后练习:在民国时期的经济大家庭中,既有又老又保守的“婆婆”,也有年轻且掌握大权的“丈夫”,民族资本主义就像一个可怜的寄人篱下的“童养媳”,仰人鼻息,举步维艰。

问题探究:1.从材料分析:民国时期主要有哪几种经济成分?

2.你认为“童养媳”在“家庭”中的地位如何?

【材料一】自从民族工业这个“童养媳”进了家门,自然经济这个“婆婆”的地位便日益受到威胁了。

【材料二】范旭东是中国近代化学工业的代表人物。当他兴办的永利碱业公司出碱时,英国卜内门公司跑来要求“合作”,遭到范旭东的拒绝。打破了卜内门独霸中国碱业市场的企图。

【材料三】通过中国民主革命进程不难看出,辛亥革命、新文化运动、五四运动等重大运动的发生,都是和民族资本主义的发展分不开的。

问题探究:3结合上述材料和所学知识,你认为民族资本主义在中国近代历史进程中发挥了怎样的作用?

同课章节目录

- 第1单元 列强的侵略与中国人民的抗争

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 火烧圆明园和太平军年抗击洋枪队

- 第3课 收复新疆和甲午风云

- 第4课 八国联军侵华

- 第2单元 近代化的起步

- 第5课 洋务运动

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 辛亥革命

- 第8课 新文化运动

- 第9课 历史人物小传

- 第3单元 新民主主义革命的兴起

- 第10课 五四爱国运动

- 第11课 中国共产党的成立

- 第12课 北伐战争和南京国民政府的成立

- 第13课 人民军队和革革命根据地的创建

- 第14课 红军长征

- 第4单元 中华民族的抗日战争

- 第15课 九一八事事变和抗日救亡运动

- 第16课 全民族的抗战

- 第17课 抗日战争的胜利

- 第18课 抗日战争时期历史遗址、遗迹考察活

- 第5单元 人民解放战争的胜利

- 第19课 重庆谈判和人民解放战争转入反攻

- 第20课 人民解放战争的胜利

- 第6单元 近代经济、社会生活和文化

- 第21课 民族工业的曲折发展

- 第22课 中国近代社会生活的变迁

- 第23课 近代科技之星

- 第24课 近代思想、教育和文艺