江苏省宿迁市2024-2025学年高三上学期期中考试语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省宿迁市2024-2025学年高三上学期期中考试语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 155.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-11-13 21:56:13 | ||

图片预览

文档简介

2024/2025学年度第一学期高三期中试卷

语文

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

对“戏剧性”这一概念,历来众说纷纭。

戏剧本身有双重性,或者说,戏剧有两个生命。它的一个生命存在于文学中,另一个生命存在于舞台上,在中国古典戏曲中,有所谓“案头之曲”与“场上之曲”,指的就是戏剧这种存在方式上的差别。不过,好的戏剧作品应该同时具有很强的文学性与舞台性。古今中外那些经典的戏剧作品,都是既经得起读又经得起演的。只供阅读而不能演出的戏剧作品与只能演出而无文学性可言的戏剧作品,都是跛足的艺术。

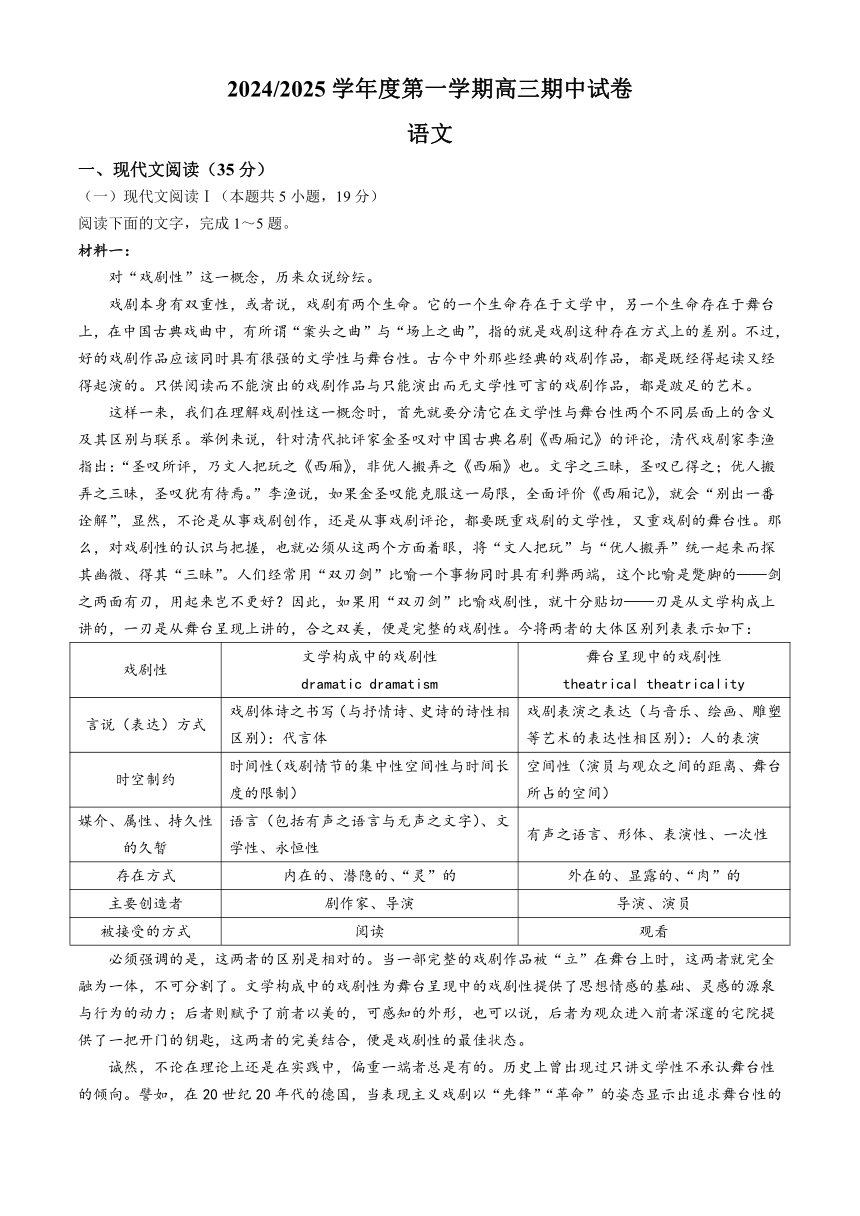

这样一来,我们在理解戏剧性这一概念时,首先就要分清它在文学性与舞台性两个不同层面上的含义及其区别与联系。举例来说,针对清代批评家金圣叹对中国古典名剧《西厢记》的评论,清代戏剧家李渔指出:“圣叹所评,乃文人把玩之《西厢》,非优人搬弄之《西厢》也。文字之三昧,圣叹已得之;优人搬弄之三昧,圣叹犹有待焉。”李渔说,如果金圣叹能克服这一局限,全面评价《西厢记》,就会“别出一番诠解”,显然,不论是从事戏剧创作,还是从事戏剧评论,都要既重戏剧的文学性,又重戏剧的舞台性。那么,对戏剧性的认识与把握,也就必须从这两个方面着眼,将“文人把玩”与“优人搬弄”统一起来而探其幽微、得其“三昧”。人们经常用“双刃剑”比喻一个事物同时具有利弊两端,这个比喻是蹩脚的——剑之两面有刃,用起来岂不更好?因此,如果用“双刃剑”比喻戏剧性,就十分贴切——刃是从文学构成上讲的,一刃是从舞台呈现上讲的,合之双美,便是完整的戏剧性。今将两者的大体区别列表表示如下:

戏剧性 文学构成中的戏剧性 dramatic dramatism 舞台呈现中的戏剧性 theatrical theatricality

言说(表达)方式 戏剧体诗之书写(与抒情诗、史诗的诗性相区别):代言体 戏剧表演之表达(与音乐、绘画、雕塑等艺术的表达性相区别):人的表演

时空制约 时间性(戏剧情节的集中性空间性与时间长度的限制) 空间性(演员与观众之间的距离、舞台所占的空间)

媒介、属性、持久性的久暂 语言(包括有声之语言与无声之文字)、文学性、永恒性 有声之语言、形体、表演性、一次性

存在方式 内在的、潜隐的、“灵”的 外在的、显露的、“肉”的

主要创造者 剧作家、导演 导演、演员

被接受的方式 阅读 观看

必须强调的是,这两者的区别是相对的。当一部完整的戏剧作品被“立”在舞台上时,这两者就完全融为一体,不可分割了。文学构成中的戏剧性为舞台呈现中的戏剧性提供了思想情感的基础、灵感的源泉与行为的动力;后者则赋予了前者以美的,可感知的外形,也可以说,后者为观众进入前者深邃的宅院提供了一把开门的钥匙,这两者的完美结合,便是戏剧性的最佳状态。

诚然,不论在理论上还是在实践中,偏重一端者总是有的。历史上曾出现过只讲文学性不承认舞台性的倾向。譬如,在20世纪20年代的德国,当表现主义戏剧以“先锋”“革命”的姿态显示出追求舞台性的明显倾向时,其反对者就以强调戏剧的文学性来与之抗衡,宣扬只有“供阅读的戏剧”在艺术上才是完善的。当时在英国留学的朱光潜也认为“独自阅读剧本优于看舞台演出的剧……许多悲剧的伟大杰作读起来比表演出来更好”。另一种与此恰恰相反的倾向,则是极力排斥戏剧艺术的文学性。在整个20世纪,此一倾向的势力大大超过“否定剧场”一派,从“导演专制”倡导者戈登·克雷(1872——1966)到“残酷戏剧”的首创者安托南·阿尔托(1896-1948)与“质朴戏剧”的鼓吹者耶日·格洛托夫斯基(1933——),都以不同的戏剧观念与戏剧实践拒斥戏剧的文学性。

(摘编自董键、马俊山《戏剧艺术十五讲》)

材料二

“戏剧性”包含了戏剧的“文学性”和“剧场性”,“戏剧性”的体验有不同的美感层次。所以,我们讨论“戏剧性”问题,首先要确定在哪个范畴中来探讨“戏剧性”。是在“文学文本”范畴内,还是在“舞台演出”范畴内,这一界定是讨论的前提。分析的对象和角度不同,对戏剧性的理解就会不同。如果把戏剧的文本和演出(也称“案头”和“场上”)看成一个完整系统的话,戏剧性和文本的情境、悬念、冲突的设置,场面的构思处理,外部形式的呈现都有不同程度的关系。“戏剧性”可以理解为戏剧艺术的一切本质特征在作品中的整体性表现。“戏剧性”不仅在于直观展现行动的过程中,也在于人物产生这个行动的内心过程;不仅在于直观表现某一事件的过程,也在于某一事件对剧中人物内心的影响,这就是心理的因素。此外,“戏剧性”还必须植根于戏剧的情境,也就是别林斯基所说的“包含在谈话的人的相互给予对方的痛切相关的影响中”,河竹登志夫所说的“同人和他者的潜在对立关系”,贝克所说的“能产生感情反应的”,阿契尔所说的“能让普通观众感兴趣的”,这些表述都表明了戏剧性的产生需要一定的情境,它与人物的心理和动作结合在一起,由此可见,戏剧作为一种“在场呈现”的艺术,它的“戏剧性”恰好存在于“情境”——“心理”——“动作”三者的辩证关系之中,脱离了虚构情境的心理和动作是生活本身,离开人的心理和动作的虚构情境也是没有意义的。“情境”“心理”“动作”在戏剧中是一个完整的系统,对戏剧性的形成都有其各自不可或缺、不可替代的意义。如果割裂地来看,容易导致对“戏剧性”理解的片面和不完整。“戏剧性”的出现和“情境”“心理”“动作”这三个戏剧“在场呈现”中的本质性特征都有关系,是这三种本质性特征的相互作用和整体性体现。

(摘编自顾春芳《戏剧学导论》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.文学性或者舞台性的缺失都会使得戏剧作品存在缺陷,要么经不起读,要么经不起演,从而成为“跛足的艺术”。

B.材料一认为,用“双刃剑”来比喻一个事物利弊兼具是不够准确的,但可以非常贴切地比喻戏剧性所具有的两个方面。

C.文学构成中的戏剧性和舞台呈现中的戏剧性的区别是相对的,可见戏剧性与文本和演出有着不同程度的关系。

D.文学构成中的戏剧性赋予了舞台呈现中的戏剧性以美的、可感知的外形,而舞台呈现中的戏剧性对文学构成具有灵魂性作用。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.李渔认为金圣叹对《西厢记》的评价并不准确,如果金圣叹重视和了解戏剧的舞台性,可能会更好地评价《西厢记》。

B.材料一中的“案头之曲”与“场上之曲”中的“案头”和“场上”,与材料二中的“案头”和“场上”所指不相同。

C.较之于文学构成中的戏剧性,舞台呈现中的戏剧性更看重人的表演,更受空间性的制约,因此剧作家的创造作用微乎其微。

D.材料二中别林斯基、河竹登志夫、贝克、阿契尔等人的观点都表明了情境对戏剧性的产生具有不可忽视的作用。

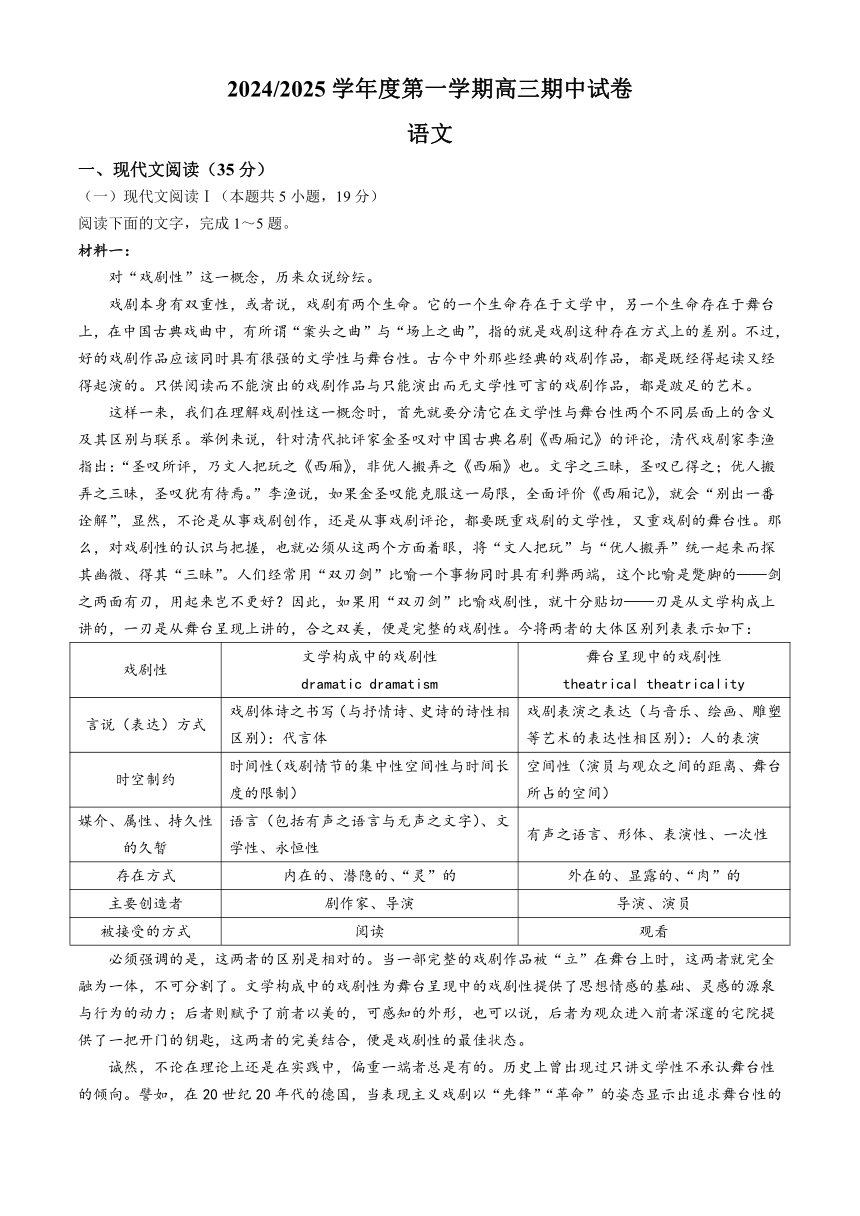

3.根据材料二中戏剧在场呈现与戏剧性存在的观点,下列对戏剧性的出现和戏剧的本质特征关系标示正确的一项是(3分)( )

A. B.

C. D.

4.对“戏剧性”这一概念,可以从哪些角度进行认识与把握?请结合两则材料简要概括。(6分)

5.尤·伊·艾亨瓦尔德认为只有把剧本放在书桌上,一人阅读,远避五光十色的喧嚣的剧场,作者与读者的“两个灵魂才能在静穆、隐秘之中达到理想的融合”:格洛托夫斯基则认为“在戏剧艺术的演变中,剧本是最后加上去的一个成分”。请结合材料一的相关内容谈谈你的认识。(4分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

上岸

红孩

我没有到过那个叫作上岸的村庄。在我心里,有无数个村庄,都叫作上岸。这就如同,你问我渡口在哪里,我不知道你要去哪里,怎么告诉你渡口的位置。

前些天,女儿约同学去京西门头沟。京西门头沟我去过几次,但都是搭朋友的车。我问女儿,你们怎么去,具体到什么地方?女儿说,我们坐地铁,要去的是个叫上岸的地方。听罢,我连忙上网查,发现上岸是一个村名,位于门头沟永定河旁的永定镇。这个村历史悠久,在明代叫上安村,到了清代,由于当地年年发大水,人们都扶老携幼到对岸去,后来就一直叫上岸。

上岸,多有意思的名字。自从这里通了地铁,每年高考、考研前后,总会有大批的学生前来打卡,希望能心想事成。我不想说孩子们 信,就把它当成游戏,一次出行的借口吧。生活中,我们到任何一个地方,似乎都有某种目的,可是去了,也未必就真的要实现那个目的。

儿时,我住的村庄中有一条河,没有名字。遇到河水暴涨,也有五六十米宽。那样的日子,大人是不允许我们到河边玩的。

可是,戏水是孩子的天性,我们往往趁着大人不注意偷偷溜到河里去捕鱼捉虾,有胆大的还光着屁股到河中心游泳。我也曾游过几回,根本不懂得蛙泳、仰泳等专业泳姿,就是瞎扑腾。我和小伙伴也暗地里较过劲儿,比谁游的来回多,比谁的头扎进水里憋的时间长,还比谁捉的鱼虾多。给我记忆最深的最后怕的便是比谁爬柳树更高,然后喊上一句口号便扑通一声跳入水里。

就大多数孩子而言,这确实不是什么惊险的一幕。但对于我,却有过命悬一线的后怕。记得为了证明自己更英雄更伟大,我专门找了一棵高大的柳树,大约距水面有三米多高,准备好姿势,对着下面的伙伴们喊了一句口号,随之,大头朝下就栽了下去。本以为,我可以像别人那样以头部轻松入水,哪想到,我两眼一闭,跳下时竟是肚子平平地扣面上,霎时我感到肚子一阵疼痛,头也像被重重地捶了一下,瞬间失去了知觉。好在那地方离岸边不太远,我被几个伙伴连拉带拽地拖上岸,在太阳底下足足缓了七八分钟,才一点点醒过神来。从那以后,我再也不敢玩上树跳水的游戏了,甚至多年后看跳水比赛都心有余悸。

在村里,蹬过河水到对面,人们从来不说上岸去,也不会说到对岸去。我们常说的是上坡。这条无名河,新中国成立前还是一条黄土大道。它东南方向的终端是大运河北上终点通州张家湾漕运码头,它西部的终点则是北京城东端的广渠门。这样一说,你就会知道,在大运河漕运的年代,这条旱路是非常重要的补充。等到从通州到北京城区的公路、铁路正式开通后,漕运也就淡出了人们的视野。而我们村中央的黄土大道,因没有纳入正式的道路规划,就逐渐变成了排污泄洪的水道。岸,是相对于河流而言的。既然没有被确定是一条河流,哪里有资格用岸来形容她的身躯呢?想来这条无名河是卑微的,卑微到连个名字都没有。每当我想到艾青写的《大堰河,我的保姆》时,我就会想到家门前的那一条河,虽然至今不知怎么称呼她,可我却始终无法忘记她。

我对于岸的记忆是某年冬天。那时,父亲带着村里几十名精壮小伙子到百里外的温榆河修水利。他们响应国家号召,带着农用车具,举着红旗,要在燕山南侧的华北平原上进行一场热火朝天的大会战。按照指挥部的要求,每个村庄要负责一段几千米的河堤,也就是大坝的修整。首先,要把河里的污泥挖出来,然后把堤坝修整好,坡面既要有一定的斜度,岸上的大道也要有一定的宽度和硬度。整个工程下来,至少两个多月。那是一场真正的抛弃小家、利国利民的行动。不得不说,当劳动干出了人生的境界,它的生产动力一定超出了生命本身!与其说那是革命思想的召唤,倒不如说是舍己为人,是人与大自然斗争的精神上岸!不幸的是,父亲在劳动中被坍塌的土方砸伤了腰,当他被村里的马车拉回家的时候,着实把母亲吓坏了。在那个缺医少药的年代,家里的男人腰出了问题,那可是天大的事。还好,我们村外不远的地方,住着一位非常有名的正骨大师——双桥老太太。父母平日和老太太多有来往。见我父亲腰被砸了,老太太耐心治疗,母亲则每天用药水涂抹三次,半月后,父亲便痊愈了。转眼,这件事已经过去几十年了,可在我心里一直难以忘却。我父亲那个时代的人,他们全都是上岸的人。

很显然,位于京西门头沟永定镇那个叫作上岸的村庄,在20世纪六七十年代,也会连年兴修水利,也会有无数门头沟的乡亲们在永定河两岸会战。那些与父亲年龄相仿的年轻人,如今也该七八十岁了。他们也都属于上岸的人群。现在,我的女儿也要去上岸了,她们内心想的上岸和她的爷爷当年选择的上岸,性质不太一样。作为父亲,我当然希望女儿能够考研成功,那是她们步入成年后的第一次上岸。而我要告诉女儿的是,这个上岸,只是一种自我或者说是利己的上岸,那么未来呢?还有更高远更无限的上岸。我希望孩子能够更早领悟到:这个世界终究是众人的世界。

(选自2024年2月20日《北京日报》,有删改)

6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.“我”认为女儿去上岸村,不是为了祈愿考研成功,而是出行的借口。

B.从黄土大道到排污泄洪的水道,无名河的变化折射出社会历史的变迁。

C.父亲腰伤很快痊愈,得益于双桥老太太的耐心救治和母亲的精心照料。

D.文末通过设问,希望女儿不要只局囿于个体的成功,还应有更高追求。

7.关于文中“跳水事故”这个段落,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.“找大树”“准备好姿势”“喊口号”等一系列动作描写,表现了“我”跳水之前的自信。

B.从想象和现实两个角度描写入水动作,以对比形成鲜明反差,突出了“我”的紧张慌乱。

C.“足足”“才”“一点点”等词,凸显了恢复意识的不易,写出跳水“命悬一线”的后果。

D.这次失败的经历,不仅没有满足“我”的虚荣心,还给“我”留下了挥之不去的心理阴影。

8.文章为何说“可我却始终无法忘记她”?(4分)

9.如果给本文拟一个标题,你会选择“上岸”还是“上岸的人”?为什么?(6分)

二、古代诗文阅读(37分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,22分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

材料一:

武侯①曰:“严刑明赏,足以胜敌乎?”

吴子②曰:“严明之事,非所恃也。发号布令,而民乐闻;兴师动众,而民乐战;交兵接刃,而民安死。此三者,人主之所恃也。”

武侯曰:“致之奈何?”

对曰:“君举有功而进飨之,无功而厉之。”

于是武侯设坐庙庭,为三行飨士大夫。上功坐前行,肴席有重器上牢;次功坐中行,有席器差减;无功坐后行,看席无重器。飨毕而出,乃又班赐有功者之父母妻子于庙门之外,亦以功为差数,唯无功者不得耳。死事之家,岁使使者劳赐其父母。

行之三年,秦人兴师临于西河。魏士闻之,介胄不待吏令奋击之者以万数。吴子曰:“臣闻之,人有短长,气有盛衰。君试发无功者五万人,臣请率以当之,其可乎?今使一死贼伏于旷野千人追之莫不枭视狼顾何者?恐其暴起而害己也。是以一人投命,足惧千夫。今臣以五万之众,而为一死贼以率讨之,固难当矣。”

武侯从之,兼牟五百乘,骑三千匹,而以破秦五十万众,此励士之功也。

(节选自《群书治要》)

材料二:

太宗③曰:“严刑峻法,使人畏我而不畏敌,朕甚惑之。昔光武以孤军当王莽百万之众,非有刑法临之。此何由乎?”

靖④曰:“兵家胜败,情状万殊,不可以一事推也。如陈胜、吴广败秦师,岂胜、广刑法能加于秦乎?光武之起,盖顺人心之怨莽也。况又王寻、王邑不晓兵法,徒夸兵众,所以自败。臣按《孙子》曰:‘卒未亲附而罚之,则不服;已亲附而罚不行,则不可用。’此言凡将先有爱结于士,然后可以严刑也。若爱未加而独用峻法,鲜克济焉。”

(节选自《唐李问对》)

【注】①武侯:魏武侯,魏文侯之子,名魏击,战国初期魏国国君。②吴子:吴起,战国初期军事家、政治家、改革家,魏武侯时期任西河郡守。③太宗:即唐太宗李世民。④靖:李靖,隋末至初唐时期杰出的军事家。封卫国公,世称“李卫公”,著有《卫公兵法》等。

10.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。(3分)

今使一死A贼B伏于旷野C千人D追之E莫不枭视F狼顾G何者?

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.乐,乐于、乐意,与《赤壁赋》中“侣鱼虾而友麋鹿”的“侣”“友”用法不相同。

B.厉,同“励”,指勉励、激励,与成语“变本加厉”中的“厉”意思相同。

C.“五万之众”与《六国论》中“然则诸侯之地有限”的“之”用法相同。

D.克,能够,与《谏太宗十思疏》中“能克终者盖寡”的“克”意思相同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.魏武侯很想通过赏罚严明的方式来战胜敌人,但遭到了西河郡守吴起的完全否定。

B.吴起主动请缨,率领五万无功之人抵御入侵的秦军,在魏武侯支援下,取得了以少胜多的赫赫战功。

C.唐太宗疑惑的是,严刑峻法使百姓怕他而不怕敌人,光武帝没有使用严刑峻法来管理军队却能取得胜利。

D.李靖认为,做将领的,首先要用爱心结交士卒,然后才可以用严刑来管理、约束军队。

13.请把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)飨毕而出,乃又班赐有功者之父母妻子于庙门之外,亦以功为差数。(4分)

(2)兵家胜败,情状万殊,不可以一事推也。(4分)

14.同为军事家,在对待“赏罚”问题上,吴起与李靖的观点有何异同?请简要概括。(5分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

次韵和甫咏雪

王安石

奔走风云四面来,坐看山垄玉崔嵬。

平治险秽非无德,润泽焦枯是有才。

势合便疑包地尽,功成终欲放春回。

寒乡不念丰年瑞,只忆青天万里开。

【注】此诗写于王安石新法强力推行之时。和甫,王安石之弟王安礼,字和甫。

15.下面对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.首联上句写寒风凛冽,阴云密布,下句写诗人坐看雪落山垄,玉山崔嵬,意境雄浑开阔。

B.颔联写雪能平治险恶之所,滋润枯竭之地,尽显才德,也暗写此刻诗人心情低落怨愤。

C.颈联用“便疑”“终欲”两词,想象大雪包裹整个世界,终将带来美好的春天。

D.本诗不事雕琢,语气委婉,诗人通过咏雪,托物言志,彰显出自己的雄心壮志。

16.好的咏物诗既能观照物象本身,更能言志抒怀。请结合全诗加以分析。(6分)

(三)名句名篇默写(本题共1小题,6分)

17.补出下列句子的空缺部分。

(1)《谏太宗十思疏》中魏征认为当文武大臣争相效力时,君王就能在玩乐养生的同时达到“______,______”的理想政治境界。

(2)美妙的乐曲常使周围的一切沉浸其中。《李凭箜篌引》中“吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔”与《琵琶行》中“______,______”有着异曲同工之妙。

(3)春华秋实,春种秋收,“春”与“秋”,是最好的两个季节,古代不少文人墨客也把“春”与“秋”同时吟进了诗词里,如“______,______”。

三、语言文字运用(18分,共5小题)

阅读下面的文字,完成18~22题。

纪录片以真实生活为创作素材,以真人真事为表现对象,有“动态相册”“生活之镜”之称。探访特色美食,展现地域文化;航拍万里山河,带来诗意之旅;聚焦稀世文物,诠释工匠精神……

移动传播时代,纪录片主动拥抱数字科技,微纪录片、交互式纪录片等新形式①______,以节奏明快、信息密集、细节突出等特点打动观众。此外,(甲),出现“纪录片+剧情演绎”“记录片+综艺”等跨界类型,无论哪一种纪录片,真实始终是最能打动人心。相较于人们在实际生活中的经历,纪录片具有美学价值,带来的感受也更加丰富。画面细节考究,旁白精炼恰当,精心设置的影音元素,往往能给观众带来______②______的体验。如纪录片《我在故宫修文物》注重用声音营造现场感,电锯的声音、吸尘器的声音与影像结合,将文物修复的现场环境、修复师的工作状态传达给观众。

纪录片的情节不能预先编排,人物角色不能提前设计,生活情境难以预测,有价值的素材。从这个意义上说,纪录片呈现什么样的情境、选取什么样的素材,传递出创作者的深刻思考,绝不仅仅是真实生活的“搬运工”。

纪录片让人们更好观察世界,理解自己。(乙),能感受一草一水的盛衰荣枯;镜头拉远一些,可阐释历史大势的潮落潮起,纪录片带我们穿过时光,跨越山河,也鼓励我们用积极的心态拥抱人生。

18.请在文中横线处填入恰当的成语。(2分)

19.请在文中括号内补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,每处不超过15个字。(4分)

20.文中画波浪线的句子有语病,请修改,使语言表达准确流畅,但不得改变原意。(4分)

21.请分别用一个句子概括上文各段的主要意思,四个句子构成整句。(5分)

22.文中画横线的句子使用了什么修辞手法,请结合文句简要分析其表达效果。(3分)

四、作文(60分)

阅读下面的材料,根据要求写作。

材料一:

苏轼在水、月的“变与不变”中,看到事物没有一刻是停止的,而是一直在变化着的。他联系自身,了悟到人无论遇到何种变化,都可以以不变泰然处之。

材料二:

某公司是中国企业的骄子。其创始人曾说,外界越是变化迅猛,企业就越要有不变的定力,有耐心,苦练内功,建立适应变化的能力。

请结合以上材料写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题:不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息:不少于800字。

高三语文答案

1.D【解析】材料一“文学构成中的戏剧性为舞台呈现中的戏剧性提供了思想情感的基础、灵感的源泉与行为的动力;后者则赋予了前者以美的、可感知的外形”,可知选项错误。

2.C【解析】“舞台呈现中的戏剧性更看重人的表演,更受空间性的制约,因此剧作家的创造作用微乎其微”错,因果关系不成立,从材料一的图表中只能看出剧作家不是舞台呈现中的戏剧性的主要创造者,但不能确定“因此剧作家的创造作用微乎其微”。

3.B【解析】A.标示的是多元交叉融合关系,不符合材料二中所述。C.标示的是集中指向“戏剧性”关系,不符合材料二中所述。D.标示的是“情境”范围内相互作用关系,不符合材料二中所述。

4.①分清“戏剧性”在文学性与舞台性两个不同层面上的含义及其区别与联系。

②要明确探讨范畴,在戏剧的文学文本与舞台演出的完整系统内理解“戏剧性”。

③在戏剧的情境、心理和动作中认识和把握“戏剧性”。(每点2分,答出三点即得满分。)

5.①尤·伊·艾亨瓦尔德的表述反映了只讲文学性不讲舞台性的倾向,②格洛托夫斯基则认为剧本在戏剧中处于最末,排斥戏剧艺术的文学性。③我认为不论在理论上还是在实践中,偏重一端总是有失偏颇的,好的戏剧作品应该同时具有很强的文学性与舞台性,文学性与舞台性的结合才是完整的戏剧性。(第①②每点1分,第③点2分。)

6.A(“不是为了祈愿考研成功”错,这是女儿去的目的)

7.B(“紧张慌乱”错)

8.①家乡的河和以村庄名称呼的保姆大堰河,都是“卑微”的没有名字的;与艾青对大堰河的感情类似,“我”对这条无名河怀有热爱感恩怀念之情。

②它在“我”心中有着特殊的地位:它是“我”童年生活的一部分,承载着许多美好的回忆:冒险经历也促成了“我”的成长。(每点2分)

9.(1)选“上岸”。①“上岸”内涵丰富,点明主旨,既是村庄名称,又具有象征意义,指取得成功或达成目标,与自然斗争的精神,心中有众人的高远境界。②“上岸”是全文的线索,文章围绕“上岸”展开,选取与之相关的典型事件架构全文。③激发读者的阅读兴趣,引发读者对“上岸”内涵的思考。

(2)选“上岸的人”。①文章讲述的主体是不同人物“上岸”(与“岸”“河”有关)的故事,展现三代人的不同风貌。②不同的“上岸的人”起线索作用,贯通了全文。③“上岸的人”可引导读者关注人,从而关注人的生活经历和精神追求,更利于读者理解文章主旨。

(答对任三点满分)

10.CEG【解析】句意:假如现在让一个不怕死的盗贼潜伏在荒郊野外,派一千个人去追捕他,那些追捕的人没有不瞻前顾后,警惕畏惧的,为什么呢?

11.B【解析】A,正确。动词,乐于,乐意/名词的意动用法,以……为伴侣,以……为朋友。句意:而百姓乐于听从。/以鱼和虾为伴侣,以麋鹿为朋友。B,错误。意思不同。勉励,激励/猛烈。句意:对没有功劳的人也要勉励他们。/变得比本来更加严重、恶劣。C,正确。都是“的”。句意:如今臣用这五万人的军队。/既然这样,那么诸侯的土地有限。D,正确。句意:很少有人能获得成功。/能坚持到最后的人却很少。

12.A【解析】“完全否定”说法错误,从材料一“严明之事,非所恃也”“君举有功而进飨之,无功而厉之”等内容可知,吴起并没有完全否定“赏罚严明”,而是更强调奖赏激励的作用。

13.(1)宴会结束出来后,又在朝堂门外分发赏赐给有功之人的父母、妻子与儿女,也按照功劳大小而有所差别。

(2)军队的胜败,情况是千差万别的,不能用一件事来推论。

【解析】(1)“飨”,宴会;“毕”,结束;“班赐”,颂赐,分赏;“妻子”,妻子儿女;“差数”,差别。

(2)“情状”,情况:“万殊”,千差万别:“以”,用;“推”,推论。

14.相同点:吴起和李靖都强调对待“赏罚”要具体问题具体分析。(1分)

不同点:①吴起更强调奖赏激励的作用与价值,要让全国军民都知道建功立业的光荣;②李靖则认为先要关心爱护士兵,然后才可用严刑来约束、管理军队。(每点2分)

【解析】相同点:由材料一“君举有功而进飨之,无功而厉之”和材料二“兵家胜败,情状万殊,不可以一事推也”可知,吴起和李靖都强调对待“赏罚”要具体问题具体分析,不可一概而论。不同点:由材料一“于是武侯设坐庙庭,为三行飨士大夫。上功坐前行…次功坐中行…无功坐后行……”可知:吴起更强调奖赏激励的作用与价值,要让全国军民都知道建功立业的光荣。由材料二“此言凡将先有爱结于士,然后可以严刑也”可知,李靖则认为先要关心爱护士兵,然后才可用严刑来约束、管理军队。

【参考译文】

材料一:

魏武侯问:“赏罚严明,就足够用来战胜敌人吗?”

吴起回答说:“赏罚严明一事,不是战胜敌人所依靠的。发号施令,而百姓乐于听从;兴师动众,而百姓乐于参战;两军交战,而百姓甘愿效死。这三方面,才是君主所应依靠的。”

魏武侯问:“怎样才能做到呢?”

吴起答道:“君王选出有功之人并将其召来设宴款待,对没有功劳的人也要勉励他们。”

于是魏武侯在朝廷设席,分为三排座位宴请士大夫。功劳最大的坐在前排,席上摆有宝器和猪、牛、羊等美味;功劳次一等的坐在中排,席上佳肴、宝器则有所差别和减少;没有功势的人坐在后排,只有佳肴而没有宝器。宴会结束出来后,又在朝堂门外分发赏赐给有功之人的父母、妻子与儿女,也按照功劳大小而有所差别,只有无功之人的家属得不到赏赐。对于为国捐躯者的家庭,每年派使者慰问赏赐他们的父母。

这样做了三年之后,秦国出兵到达魏国西河边境。魏国的士民们听到这一消息,不等官吏下令,就主动披甲戴盔、奋勇抗敌的人数以万计。吴起说:“臣听说,人都有短处和长处,士气也有兴盛和衰败。君王不妨试着派遣五万名没有功劳的人,臣请求率领他们来抵挡秦军,可以吗?假如现在让一个不怕死的盗贼潜伏在荒郊野外,派一千个人去追捕他,那些追捕的人没有不瞻前顾后,警惕畏惧的,为什么呢?他们是担心盗贼突然跳出来伤害自己。所以一个人拼命,足以让千人畏惧,如今臣用这五万人的军队共同作为那个拼死一搏的强盗,率领他们去讨伐秦军,敌人肯定很难抵挡。”

魏武侯听从了吴起的建议,并加派五百辆战车、三千匹战马,以此大破秦军五十万之众,这就是激励士兵的功效。

材料二:

唐太宗说:“朕采用严刑峻法治理国家,结果却使人们害怕联而不害怕敌人,朕对此感到很疑惑,过去汉光武帝用一支军队对抗王葬的百万之众,并没有使用严刑峻法来管理军队。这是什么原因呢?”

李靖说:“军队的胜败,情况是千差万别的,不能用一件事来推论。例如陈胜、吴广打败秦军,难道是因为陈胜、吴广的刑律比秦朝还严酷吗?汉光武帝起兵,是因为他顺应了百姓怨恨王莽的心理。况且王导、王邑又不懂得用兵之道,只是空夸军队人数多,因此失败了。臣依据《孙子兵法》中所说:‘士卒尚未亲近依附之前就惩罚他们,他们就会不服;士卒已经亲近依附后,不使用刑罚来对付犯错的人,就不能有效地使用他们。’这就是说,凡是做将领的,首先要用爱心结交士卒,然后才可以用严刑来管理、约束军队。如果没有爱心,只是一味地对士卒使用严刑,很少有人能获得成功。”

15.B(“表明此刻诗人心情极度低落怨愤”错,应是暗示作者有改变现实、造福苍生的伟大抱负。)

16.①诗歌首联写雪的冰清玉洁特质,颔联写其清除污秽、滋润焦枯的作用,表达了诗人有像瑞雪一样惠济苍生的愿望,寄托了诗人治理积弊的伟大抱负。②颈联写白雪覆盖世界,只待功成之时便放春归来,由雪的铺合之势、“功成身退”表现了诗人乐观的心态、改革成功的信心。③尾联写寒乡之人只盼天晴而并不感念丰年的瑞雪,含蓄表达百姓对变法的不理解以及对目光短浅的保守者的批判。(答对1点2分,答对2点4分,答对3点满分6分。)

【答案解析】“观照物象本身”意思是所写内容符合物的特征;“言志抒怀”是说思想情感有所寄托。

17.(1)鸣琴垂拱 不言而化

(2)东船西舫悄无言 唯见江心秋月白

(3)春江花朝秋月夜 往往取酒还独倾(春花秋月何时了 往事知多少/今年欢笑复明年 秋月春风等闲度)

18.应运而生 身临其境(2分,每空1分)

19.甲:纪录片还与其他视听节目融合 乙:记录者的镜头收近一些(4分,每处2分)

20.无论哪一种纪录片,真实始终是最能打动人心的(真实始终最能打动人心)。相较于人们在实际生活中的经历,纪录片带来的感受更加丰富,也更具美学价值。(4分,每处2分)

21.纪录片拍摄内容真实:纪录片呈现形式多样;纪录片反映创作思考:纪录片传递积极人生观。(5分。每段概括各1分,句式整齐1分)

22.排比或者对偶(1分);句式整齐,读来有节奏感(1分)。表现纪录片的内容广泛,凝练概括纪录片的众多价值。(1分)

作文

一、试题分析

两则材料都是围绕“变与不变”,但各有侧重。

材料一衔接教材有关内容,拓展学生思考空间的同时,又有明确指向,即:世间万事万物都是发展变化着的,但一个人无论遇到何种变化,都可以找到自身的立足点泰然处之,也只有找到了确定可为着力点,才可以积极应对不确定的环境,与一直变化着的世界万物形成动态平衡的一个整体。

与其“羡长江之无穷”,“哀吾生之须臾”,不如乐观、豁达地看待世界和人生,从人生无常的怅惘中解脱出来,理性地调整自己,做好自己可以确定的事情。所谓天地间万物各有其主,在任何情况下,人都应该努力找到属于自己的“主”,才能与江上的清风、山间的明月融为一体,与新的自己、新的世界达成和解。联系苏轼的文学成就以及非凡政绩,我们知道,多舛命运没有击垮苏轼,反而激励他在更高层面积极作为,名垂千秋。

材料二联系现实,例证一个好的企业应当如何建立应变能力,包括要有定力、有耐心、苦练内功等。

总之,在不确定的情境下,人应该朝着确定的方向努力,比如坚守信念,重建希望,乐观面对,砥砺意志,蓄势待发等。

二、现实意义

当前世界变乱交织,人类社会面临前所未有的挑战,不稳定、不确定、难预料成为常态。在这个充满不确定性的大变局中,人们迫切希望有更多更强大的确定性力量,来推动世界朝着美好的未来前进。写作难点是思辨“变与不变”、“确定与不确定”的关系时,重点阐释“不变、确定”的丰富意涵和现实意义。

三、推荐立意

在不确定的时代(不确定的人生中),努力做好确定的事情。

语文

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

对“戏剧性”这一概念,历来众说纷纭。

戏剧本身有双重性,或者说,戏剧有两个生命。它的一个生命存在于文学中,另一个生命存在于舞台上,在中国古典戏曲中,有所谓“案头之曲”与“场上之曲”,指的就是戏剧这种存在方式上的差别。不过,好的戏剧作品应该同时具有很强的文学性与舞台性。古今中外那些经典的戏剧作品,都是既经得起读又经得起演的。只供阅读而不能演出的戏剧作品与只能演出而无文学性可言的戏剧作品,都是跛足的艺术。

这样一来,我们在理解戏剧性这一概念时,首先就要分清它在文学性与舞台性两个不同层面上的含义及其区别与联系。举例来说,针对清代批评家金圣叹对中国古典名剧《西厢记》的评论,清代戏剧家李渔指出:“圣叹所评,乃文人把玩之《西厢》,非优人搬弄之《西厢》也。文字之三昧,圣叹已得之;优人搬弄之三昧,圣叹犹有待焉。”李渔说,如果金圣叹能克服这一局限,全面评价《西厢记》,就会“别出一番诠解”,显然,不论是从事戏剧创作,还是从事戏剧评论,都要既重戏剧的文学性,又重戏剧的舞台性。那么,对戏剧性的认识与把握,也就必须从这两个方面着眼,将“文人把玩”与“优人搬弄”统一起来而探其幽微、得其“三昧”。人们经常用“双刃剑”比喻一个事物同时具有利弊两端,这个比喻是蹩脚的——剑之两面有刃,用起来岂不更好?因此,如果用“双刃剑”比喻戏剧性,就十分贴切——刃是从文学构成上讲的,一刃是从舞台呈现上讲的,合之双美,便是完整的戏剧性。今将两者的大体区别列表表示如下:

戏剧性 文学构成中的戏剧性 dramatic dramatism 舞台呈现中的戏剧性 theatrical theatricality

言说(表达)方式 戏剧体诗之书写(与抒情诗、史诗的诗性相区别):代言体 戏剧表演之表达(与音乐、绘画、雕塑等艺术的表达性相区别):人的表演

时空制约 时间性(戏剧情节的集中性空间性与时间长度的限制) 空间性(演员与观众之间的距离、舞台所占的空间)

媒介、属性、持久性的久暂 语言(包括有声之语言与无声之文字)、文学性、永恒性 有声之语言、形体、表演性、一次性

存在方式 内在的、潜隐的、“灵”的 外在的、显露的、“肉”的

主要创造者 剧作家、导演 导演、演员

被接受的方式 阅读 观看

必须强调的是,这两者的区别是相对的。当一部完整的戏剧作品被“立”在舞台上时,这两者就完全融为一体,不可分割了。文学构成中的戏剧性为舞台呈现中的戏剧性提供了思想情感的基础、灵感的源泉与行为的动力;后者则赋予了前者以美的,可感知的外形,也可以说,后者为观众进入前者深邃的宅院提供了一把开门的钥匙,这两者的完美结合,便是戏剧性的最佳状态。

诚然,不论在理论上还是在实践中,偏重一端者总是有的。历史上曾出现过只讲文学性不承认舞台性的倾向。譬如,在20世纪20年代的德国,当表现主义戏剧以“先锋”“革命”的姿态显示出追求舞台性的明显倾向时,其反对者就以强调戏剧的文学性来与之抗衡,宣扬只有“供阅读的戏剧”在艺术上才是完善的。当时在英国留学的朱光潜也认为“独自阅读剧本优于看舞台演出的剧……许多悲剧的伟大杰作读起来比表演出来更好”。另一种与此恰恰相反的倾向,则是极力排斥戏剧艺术的文学性。在整个20世纪,此一倾向的势力大大超过“否定剧场”一派,从“导演专制”倡导者戈登·克雷(1872——1966)到“残酷戏剧”的首创者安托南·阿尔托(1896-1948)与“质朴戏剧”的鼓吹者耶日·格洛托夫斯基(1933——),都以不同的戏剧观念与戏剧实践拒斥戏剧的文学性。

(摘编自董键、马俊山《戏剧艺术十五讲》)

材料二

“戏剧性”包含了戏剧的“文学性”和“剧场性”,“戏剧性”的体验有不同的美感层次。所以,我们讨论“戏剧性”问题,首先要确定在哪个范畴中来探讨“戏剧性”。是在“文学文本”范畴内,还是在“舞台演出”范畴内,这一界定是讨论的前提。分析的对象和角度不同,对戏剧性的理解就会不同。如果把戏剧的文本和演出(也称“案头”和“场上”)看成一个完整系统的话,戏剧性和文本的情境、悬念、冲突的设置,场面的构思处理,外部形式的呈现都有不同程度的关系。“戏剧性”可以理解为戏剧艺术的一切本质特征在作品中的整体性表现。“戏剧性”不仅在于直观展现行动的过程中,也在于人物产生这个行动的内心过程;不仅在于直观表现某一事件的过程,也在于某一事件对剧中人物内心的影响,这就是心理的因素。此外,“戏剧性”还必须植根于戏剧的情境,也就是别林斯基所说的“包含在谈话的人的相互给予对方的痛切相关的影响中”,河竹登志夫所说的“同人和他者的潜在对立关系”,贝克所说的“能产生感情反应的”,阿契尔所说的“能让普通观众感兴趣的”,这些表述都表明了戏剧性的产生需要一定的情境,它与人物的心理和动作结合在一起,由此可见,戏剧作为一种“在场呈现”的艺术,它的“戏剧性”恰好存在于“情境”——“心理”——“动作”三者的辩证关系之中,脱离了虚构情境的心理和动作是生活本身,离开人的心理和动作的虚构情境也是没有意义的。“情境”“心理”“动作”在戏剧中是一个完整的系统,对戏剧性的形成都有其各自不可或缺、不可替代的意义。如果割裂地来看,容易导致对“戏剧性”理解的片面和不完整。“戏剧性”的出现和“情境”“心理”“动作”这三个戏剧“在场呈现”中的本质性特征都有关系,是这三种本质性特征的相互作用和整体性体现。

(摘编自顾春芳《戏剧学导论》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.文学性或者舞台性的缺失都会使得戏剧作品存在缺陷,要么经不起读,要么经不起演,从而成为“跛足的艺术”。

B.材料一认为,用“双刃剑”来比喻一个事物利弊兼具是不够准确的,但可以非常贴切地比喻戏剧性所具有的两个方面。

C.文学构成中的戏剧性和舞台呈现中的戏剧性的区别是相对的,可见戏剧性与文本和演出有着不同程度的关系。

D.文学构成中的戏剧性赋予了舞台呈现中的戏剧性以美的、可感知的外形,而舞台呈现中的戏剧性对文学构成具有灵魂性作用。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.李渔认为金圣叹对《西厢记》的评价并不准确,如果金圣叹重视和了解戏剧的舞台性,可能会更好地评价《西厢记》。

B.材料一中的“案头之曲”与“场上之曲”中的“案头”和“场上”,与材料二中的“案头”和“场上”所指不相同。

C.较之于文学构成中的戏剧性,舞台呈现中的戏剧性更看重人的表演,更受空间性的制约,因此剧作家的创造作用微乎其微。

D.材料二中别林斯基、河竹登志夫、贝克、阿契尔等人的观点都表明了情境对戏剧性的产生具有不可忽视的作用。

3.根据材料二中戏剧在场呈现与戏剧性存在的观点,下列对戏剧性的出现和戏剧的本质特征关系标示正确的一项是(3分)( )

A. B.

C. D.

4.对“戏剧性”这一概念,可以从哪些角度进行认识与把握?请结合两则材料简要概括。(6分)

5.尤·伊·艾亨瓦尔德认为只有把剧本放在书桌上,一人阅读,远避五光十色的喧嚣的剧场,作者与读者的“两个灵魂才能在静穆、隐秘之中达到理想的融合”:格洛托夫斯基则认为“在戏剧艺术的演变中,剧本是最后加上去的一个成分”。请结合材料一的相关内容谈谈你的认识。(4分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

上岸

红孩

我没有到过那个叫作上岸的村庄。在我心里,有无数个村庄,都叫作上岸。这就如同,你问我渡口在哪里,我不知道你要去哪里,怎么告诉你渡口的位置。

前些天,女儿约同学去京西门头沟。京西门头沟我去过几次,但都是搭朋友的车。我问女儿,你们怎么去,具体到什么地方?女儿说,我们坐地铁,要去的是个叫上岸的地方。听罢,我连忙上网查,发现上岸是一个村名,位于门头沟永定河旁的永定镇。这个村历史悠久,在明代叫上安村,到了清代,由于当地年年发大水,人们都扶老携幼到对岸去,后来就一直叫上岸。

上岸,多有意思的名字。自从这里通了地铁,每年高考、考研前后,总会有大批的学生前来打卡,希望能心想事成。我不想说孩子们 信,就把它当成游戏,一次出行的借口吧。生活中,我们到任何一个地方,似乎都有某种目的,可是去了,也未必就真的要实现那个目的。

儿时,我住的村庄中有一条河,没有名字。遇到河水暴涨,也有五六十米宽。那样的日子,大人是不允许我们到河边玩的。

可是,戏水是孩子的天性,我们往往趁着大人不注意偷偷溜到河里去捕鱼捉虾,有胆大的还光着屁股到河中心游泳。我也曾游过几回,根本不懂得蛙泳、仰泳等专业泳姿,就是瞎扑腾。我和小伙伴也暗地里较过劲儿,比谁游的来回多,比谁的头扎进水里憋的时间长,还比谁捉的鱼虾多。给我记忆最深的最后怕的便是比谁爬柳树更高,然后喊上一句口号便扑通一声跳入水里。

就大多数孩子而言,这确实不是什么惊险的一幕。但对于我,却有过命悬一线的后怕。记得为了证明自己更英雄更伟大,我专门找了一棵高大的柳树,大约距水面有三米多高,准备好姿势,对着下面的伙伴们喊了一句口号,随之,大头朝下就栽了下去。本以为,我可以像别人那样以头部轻松入水,哪想到,我两眼一闭,跳下时竟是肚子平平地扣面上,霎时我感到肚子一阵疼痛,头也像被重重地捶了一下,瞬间失去了知觉。好在那地方离岸边不太远,我被几个伙伴连拉带拽地拖上岸,在太阳底下足足缓了七八分钟,才一点点醒过神来。从那以后,我再也不敢玩上树跳水的游戏了,甚至多年后看跳水比赛都心有余悸。

在村里,蹬过河水到对面,人们从来不说上岸去,也不会说到对岸去。我们常说的是上坡。这条无名河,新中国成立前还是一条黄土大道。它东南方向的终端是大运河北上终点通州张家湾漕运码头,它西部的终点则是北京城东端的广渠门。这样一说,你就会知道,在大运河漕运的年代,这条旱路是非常重要的补充。等到从通州到北京城区的公路、铁路正式开通后,漕运也就淡出了人们的视野。而我们村中央的黄土大道,因没有纳入正式的道路规划,就逐渐变成了排污泄洪的水道。岸,是相对于河流而言的。既然没有被确定是一条河流,哪里有资格用岸来形容她的身躯呢?想来这条无名河是卑微的,卑微到连个名字都没有。每当我想到艾青写的《大堰河,我的保姆》时,我就会想到家门前的那一条河,虽然至今不知怎么称呼她,可我却始终无法忘记她。

我对于岸的记忆是某年冬天。那时,父亲带着村里几十名精壮小伙子到百里外的温榆河修水利。他们响应国家号召,带着农用车具,举着红旗,要在燕山南侧的华北平原上进行一场热火朝天的大会战。按照指挥部的要求,每个村庄要负责一段几千米的河堤,也就是大坝的修整。首先,要把河里的污泥挖出来,然后把堤坝修整好,坡面既要有一定的斜度,岸上的大道也要有一定的宽度和硬度。整个工程下来,至少两个多月。那是一场真正的抛弃小家、利国利民的行动。不得不说,当劳动干出了人生的境界,它的生产动力一定超出了生命本身!与其说那是革命思想的召唤,倒不如说是舍己为人,是人与大自然斗争的精神上岸!不幸的是,父亲在劳动中被坍塌的土方砸伤了腰,当他被村里的马车拉回家的时候,着实把母亲吓坏了。在那个缺医少药的年代,家里的男人腰出了问题,那可是天大的事。还好,我们村外不远的地方,住着一位非常有名的正骨大师——双桥老太太。父母平日和老太太多有来往。见我父亲腰被砸了,老太太耐心治疗,母亲则每天用药水涂抹三次,半月后,父亲便痊愈了。转眼,这件事已经过去几十年了,可在我心里一直难以忘却。我父亲那个时代的人,他们全都是上岸的人。

很显然,位于京西门头沟永定镇那个叫作上岸的村庄,在20世纪六七十年代,也会连年兴修水利,也会有无数门头沟的乡亲们在永定河两岸会战。那些与父亲年龄相仿的年轻人,如今也该七八十岁了。他们也都属于上岸的人群。现在,我的女儿也要去上岸了,她们内心想的上岸和她的爷爷当年选择的上岸,性质不太一样。作为父亲,我当然希望女儿能够考研成功,那是她们步入成年后的第一次上岸。而我要告诉女儿的是,这个上岸,只是一种自我或者说是利己的上岸,那么未来呢?还有更高远更无限的上岸。我希望孩子能够更早领悟到:这个世界终究是众人的世界。

(选自2024年2月20日《北京日报》,有删改)

6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.“我”认为女儿去上岸村,不是为了祈愿考研成功,而是出行的借口。

B.从黄土大道到排污泄洪的水道,无名河的变化折射出社会历史的变迁。

C.父亲腰伤很快痊愈,得益于双桥老太太的耐心救治和母亲的精心照料。

D.文末通过设问,希望女儿不要只局囿于个体的成功,还应有更高追求。

7.关于文中“跳水事故”这个段落,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.“找大树”“准备好姿势”“喊口号”等一系列动作描写,表现了“我”跳水之前的自信。

B.从想象和现实两个角度描写入水动作,以对比形成鲜明反差,突出了“我”的紧张慌乱。

C.“足足”“才”“一点点”等词,凸显了恢复意识的不易,写出跳水“命悬一线”的后果。

D.这次失败的经历,不仅没有满足“我”的虚荣心,还给“我”留下了挥之不去的心理阴影。

8.文章为何说“可我却始终无法忘记她”?(4分)

9.如果给本文拟一个标题,你会选择“上岸”还是“上岸的人”?为什么?(6分)

二、古代诗文阅读(37分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,22分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

材料一:

武侯①曰:“严刑明赏,足以胜敌乎?”

吴子②曰:“严明之事,非所恃也。发号布令,而民乐闻;兴师动众,而民乐战;交兵接刃,而民安死。此三者,人主之所恃也。”

武侯曰:“致之奈何?”

对曰:“君举有功而进飨之,无功而厉之。”

于是武侯设坐庙庭,为三行飨士大夫。上功坐前行,肴席有重器上牢;次功坐中行,有席器差减;无功坐后行,看席无重器。飨毕而出,乃又班赐有功者之父母妻子于庙门之外,亦以功为差数,唯无功者不得耳。死事之家,岁使使者劳赐其父母。

行之三年,秦人兴师临于西河。魏士闻之,介胄不待吏令奋击之者以万数。吴子曰:“臣闻之,人有短长,气有盛衰。君试发无功者五万人,臣请率以当之,其可乎?今使一死贼伏于旷野千人追之莫不枭视狼顾何者?恐其暴起而害己也。是以一人投命,足惧千夫。今臣以五万之众,而为一死贼以率讨之,固难当矣。”

武侯从之,兼牟五百乘,骑三千匹,而以破秦五十万众,此励士之功也。

(节选自《群书治要》)

材料二:

太宗③曰:“严刑峻法,使人畏我而不畏敌,朕甚惑之。昔光武以孤军当王莽百万之众,非有刑法临之。此何由乎?”

靖④曰:“兵家胜败,情状万殊,不可以一事推也。如陈胜、吴广败秦师,岂胜、广刑法能加于秦乎?光武之起,盖顺人心之怨莽也。况又王寻、王邑不晓兵法,徒夸兵众,所以自败。臣按《孙子》曰:‘卒未亲附而罚之,则不服;已亲附而罚不行,则不可用。’此言凡将先有爱结于士,然后可以严刑也。若爱未加而独用峻法,鲜克济焉。”

(节选自《唐李问对》)

【注】①武侯:魏武侯,魏文侯之子,名魏击,战国初期魏国国君。②吴子:吴起,战国初期军事家、政治家、改革家,魏武侯时期任西河郡守。③太宗:即唐太宗李世民。④靖:李靖,隋末至初唐时期杰出的军事家。封卫国公,世称“李卫公”,著有《卫公兵法》等。

10.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。(3分)

今使一死A贼B伏于旷野C千人D追之E莫不枭视F狼顾G何者?

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.乐,乐于、乐意,与《赤壁赋》中“侣鱼虾而友麋鹿”的“侣”“友”用法不相同。

B.厉,同“励”,指勉励、激励,与成语“变本加厉”中的“厉”意思相同。

C.“五万之众”与《六国论》中“然则诸侯之地有限”的“之”用法相同。

D.克,能够,与《谏太宗十思疏》中“能克终者盖寡”的“克”意思相同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.魏武侯很想通过赏罚严明的方式来战胜敌人,但遭到了西河郡守吴起的完全否定。

B.吴起主动请缨,率领五万无功之人抵御入侵的秦军,在魏武侯支援下,取得了以少胜多的赫赫战功。

C.唐太宗疑惑的是,严刑峻法使百姓怕他而不怕敌人,光武帝没有使用严刑峻法来管理军队却能取得胜利。

D.李靖认为,做将领的,首先要用爱心结交士卒,然后才可以用严刑来管理、约束军队。

13.请把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)飨毕而出,乃又班赐有功者之父母妻子于庙门之外,亦以功为差数。(4分)

(2)兵家胜败,情状万殊,不可以一事推也。(4分)

14.同为军事家,在对待“赏罚”问题上,吴起与李靖的观点有何异同?请简要概括。(5分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

次韵和甫咏雪

王安石

奔走风云四面来,坐看山垄玉崔嵬。

平治险秽非无德,润泽焦枯是有才。

势合便疑包地尽,功成终欲放春回。

寒乡不念丰年瑞,只忆青天万里开。

【注】此诗写于王安石新法强力推行之时。和甫,王安石之弟王安礼,字和甫。

15.下面对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.首联上句写寒风凛冽,阴云密布,下句写诗人坐看雪落山垄,玉山崔嵬,意境雄浑开阔。

B.颔联写雪能平治险恶之所,滋润枯竭之地,尽显才德,也暗写此刻诗人心情低落怨愤。

C.颈联用“便疑”“终欲”两词,想象大雪包裹整个世界,终将带来美好的春天。

D.本诗不事雕琢,语气委婉,诗人通过咏雪,托物言志,彰显出自己的雄心壮志。

16.好的咏物诗既能观照物象本身,更能言志抒怀。请结合全诗加以分析。(6分)

(三)名句名篇默写(本题共1小题,6分)

17.补出下列句子的空缺部分。

(1)《谏太宗十思疏》中魏征认为当文武大臣争相效力时,君王就能在玩乐养生的同时达到“______,______”的理想政治境界。

(2)美妙的乐曲常使周围的一切沉浸其中。《李凭箜篌引》中“吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔”与《琵琶行》中“______,______”有着异曲同工之妙。

(3)春华秋实,春种秋收,“春”与“秋”,是最好的两个季节,古代不少文人墨客也把“春”与“秋”同时吟进了诗词里,如“______,______”。

三、语言文字运用(18分,共5小题)

阅读下面的文字,完成18~22题。

纪录片以真实生活为创作素材,以真人真事为表现对象,有“动态相册”“生活之镜”之称。探访特色美食,展现地域文化;航拍万里山河,带来诗意之旅;聚焦稀世文物,诠释工匠精神……

移动传播时代,纪录片主动拥抱数字科技,微纪录片、交互式纪录片等新形式①______,以节奏明快、信息密集、细节突出等特点打动观众。此外,(甲),出现“纪录片+剧情演绎”“记录片+综艺”等跨界类型,无论哪一种纪录片,真实始终是最能打动人心。相较于人们在实际生活中的经历,纪录片具有美学价值,带来的感受也更加丰富。画面细节考究,旁白精炼恰当,精心设置的影音元素,往往能给观众带来______②______的体验。如纪录片《我在故宫修文物》注重用声音营造现场感,电锯的声音、吸尘器的声音与影像结合,将文物修复的现场环境、修复师的工作状态传达给观众。

纪录片的情节不能预先编排,人物角色不能提前设计,生活情境难以预测,有价值的素材。从这个意义上说,纪录片呈现什么样的情境、选取什么样的素材,传递出创作者的深刻思考,绝不仅仅是真实生活的“搬运工”。

纪录片让人们更好观察世界,理解自己。(乙),能感受一草一水的盛衰荣枯;镜头拉远一些,可阐释历史大势的潮落潮起,纪录片带我们穿过时光,跨越山河,也鼓励我们用积极的心态拥抱人生。

18.请在文中横线处填入恰当的成语。(2分)

19.请在文中括号内补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,每处不超过15个字。(4分)

20.文中画波浪线的句子有语病,请修改,使语言表达准确流畅,但不得改变原意。(4分)

21.请分别用一个句子概括上文各段的主要意思,四个句子构成整句。(5分)

22.文中画横线的句子使用了什么修辞手法,请结合文句简要分析其表达效果。(3分)

四、作文(60分)

阅读下面的材料,根据要求写作。

材料一:

苏轼在水、月的“变与不变”中,看到事物没有一刻是停止的,而是一直在变化着的。他联系自身,了悟到人无论遇到何种变化,都可以以不变泰然处之。

材料二:

某公司是中国企业的骄子。其创始人曾说,外界越是变化迅猛,企业就越要有不变的定力,有耐心,苦练内功,建立适应变化的能力。

请结合以上材料写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题:不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息:不少于800字。

高三语文答案

1.D【解析】材料一“文学构成中的戏剧性为舞台呈现中的戏剧性提供了思想情感的基础、灵感的源泉与行为的动力;后者则赋予了前者以美的、可感知的外形”,可知选项错误。

2.C【解析】“舞台呈现中的戏剧性更看重人的表演,更受空间性的制约,因此剧作家的创造作用微乎其微”错,因果关系不成立,从材料一的图表中只能看出剧作家不是舞台呈现中的戏剧性的主要创造者,但不能确定“因此剧作家的创造作用微乎其微”。

3.B【解析】A.标示的是多元交叉融合关系,不符合材料二中所述。C.标示的是集中指向“戏剧性”关系,不符合材料二中所述。D.标示的是“情境”范围内相互作用关系,不符合材料二中所述。

4.①分清“戏剧性”在文学性与舞台性两个不同层面上的含义及其区别与联系。

②要明确探讨范畴,在戏剧的文学文本与舞台演出的完整系统内理解“戏剧性”。

③在戏剧的情境、心理和动作中认识和把握“戏剧性”。(每点2分,答出三点即得满分。)

5.①尤·伊·艾亨瓦尔德的表述反映了只讲文学性不讲舞台性的倾向,②格洛托夫斯基则认为剧本在戏剧中处于最末,排斥戏剧艺术的文学性。③我认为不论在理论上还是在实践中,偏重一端总是有失偏颇的,好的戏剧作品应该同时具有很强的文学性与舞台性,文学性与舞台性的结合才是完整的戏剧性。(第①②每点1分,第③点2分。)

6.A(“不是为了祈愿考研成功”错,这是女儿去的目的)

7.B(“紧张慌乱”错)

8.①家乡的河和以村庄名称呼的保姆大堰河,都是“卑微”的没有名字的;与艾青对大堰河的感情类似,“我”对这条无名河怀有热爱感恩怀念之情。

②它在“我”心中有着特殊的地位:它是“我”童年生活的一部分,承载着许多美好的回忆:冒险经历也促成了“我”的成长。(每点2分)

9.(1)选“上岸”。①“上岸”内涵丰富,点明主旨,既是村庄名称,又具有象征意义,指取得成功或达成目标,与自然斗争的精神,心中有众人的高远境界。②“上岸”是全文的线索,文章围绕“上岸”展开,选取与之相关的典型事件架构全文。③激发读者的阅读兴趣,引发读者对“上岸”内涵的思考。

(2)选“上岸的人”。①文章讲述的主体是不同人物“上岸”(与“岸”“河”有关)的故事,展现三代人的不同风貌。②不同的“上岸的人”起线索作用,贯通了全文。③“上岸的人”可引导读者关注人,从而关注人的生活经历和精神追求,更利于读者理解文章主旨。

(答对任三点满分)

10.CEG【解析】句意:假如现在让一个不怕死的盗贼潜伏在荒郊野外,派一千个人去追捕他,那些追捕的人没有不瞻前顾后,警惕畏惧的,为什么呢?

11.B【解析】A,正确。动词,乐于,乐意/名词的意动用法,以……为伴侣,以……为朋友。句意:而百姓乐于听从。/以鱼和虾为伴侣,以麋鹿为朋友。B,错误。意思不同。勉励,激励/猛烈。句意:对没有功劳的人也要勉励他们。/变得比本来更加严重、恶劣。C,正确。都是“的”。句意:如今臣用这五万人的军队。/既然这样,那么诸侯的土地有限。D,正确。句意:很少有人能获得成功。/能坚持到最后的人却很少。

12.A【解析】“完全否定”说法错误,从材料一“严明之事,非所恃也”“君举有功而进飨之,无功而厉之”等内容可知,吴起并没有完全否定“赏罚严明”,而是更强调奖赏激励的作用。

13.(1)宴会结束出来后,又在朝堂门外分发赏赐给有功之人的父母、妻子与儿女,也按照功劳大小而有所差别。

(2)军队的胜败,情况是千差万别的,不能用一件事来推论。

【解析】(1)“飨”,宴会;“毕”,结束;“班赐”,颂赐,分赏;“妻子”,妻子儿女;“差数”,差别。

(2)“情状”,情况:“万殊”,千差万别:“以”,用;“推”,推论。

14.相同点:吴起和李靖都强调对待“赏罚”要具体问题具体分析。(1分)

不同点:①吴起更强调奖赏激励的作用与价值,要让全国军民都知道建功立业的光荣;②李靖则认为先要关心爱护士兵,然后才可用严刑来约束、管理军队。(每点2分)

【解析】相同点:由材料一“君举有功而进飨之,无功而厉之”和材料二“兵家胜败,情状万殊,不可以一事推也”可知,吴起和李靖都强调对待“赏罚”要具体问题具体分析,不可一概而论。不同点:由材料一“于是武侯设坐庙庭,为三行飨士大夫。上功坐前行…次功坐中行…无功坐后行……”可知:吴起更强调奖赏激励的作用与价值,要让全国军民都知道建功立业的光荣。由材料二“此言凡将先有爱结于士,然后可以严刑也”可知,李靖则认为先要关心爱护士兵,然后才可用严刑来约束、管理军队。

【参考译文】

材料一:

魏武侯问:“赏罚严明,就足够用来战胜敌人吗?”

吴起回答说:“赏罚严明一事,不是战胜敌人所依靠的。发号施令,而百姓乐于听从;兴师动众,而百姓乐于参战;两军交战,而百姓甘愿效死。这三方面,才是君主所应依靠的。”

魏武侯问:“怎样才能做到呢?”

吴起答道:“君王选出有功之人并将其召来设宴款待,对没有功劳的人也要勉励他们。”

于是魏武侯在朝廷设席,分为三排座位宴请士大夫。功劳最大的坐在前排,席上摆有宝器和猪、牛、羊等美味;功劳次一等的坐在中排,席上佳肴、宝器则有所差别和减少;没有功势的人坐在后排,只有佳肴而没有宝器。宴会结束出来后,又在朝堂门外分发赏赐给有功之人的父母、妻子与儿女,也按照功劳大小而有所差别,只有无功之人的家属得不到赏赐。对于为国捐躯者的家庭,每年派使者慰问赏赐他们的父母。

这样做了三年之后,秦国出兵到达魏国西河边境。魏国的士民们听到这一消息,不等官吏下令,就主动披甲戴盔、奋勇抗敌的人数以万计。吴起说:“臣听说,人都有短处和长处,士气也有兴盛和衰败。君王不妨试着派遣五万名没有功劳的人,臣请求率领他们来抵挡秦军,可以吗?假如现在让一个不怕死的盗贼潜伏在荒郊野外,派一千个人去追捕他,那些追捕的人没有不瞻前顾后,警惕畏惧的,为什么呢?他们是担心盗贼突然跳出来伤害自己。所以一个人拼命,足以让千人畏惧,如今臣用这五万人的军队共同作为那个拼死一搏的强盗,率领他们去讨伐秦军,敌人肯定很难抵挡。”

魏武侯听从了吴起的建议,并加派五百辆战车、三千匹战马,以此大破秦军五十万之众,这就是激励士兵的功效。

材料二:

唐太宗说:“朕采用严刑峻法治理国家,结果却使人们害怕联而不害怕敌人,朕对此感到很疑惑,过去汉光武帝用一支军队对抗王葬的百万之众,并没有使用严刑峻法来管理军队。这是什么原因呢?”

李靖说:“军队的胜败,情况是千差万别的,不能用一件事来推论。例如陈胜、吴广打败秦军,难道是因为陈胜、吴广的刑律比秦朝还严酷吗?汉光武帝起兵,是因为他顺应了百姓怨恨王莽的心理。况且王导、王邑又不懂得用兵之道,只是空夸军队人数多,因此失败了。臣依据《孙子兵法》中所说:‘士卒尚未亲近依附之前就惩罚他们,他们就会不服;士卒已经亲近依附后,不使用刑罚来对付犯错的人,就不能有效地使用他们。’这就是说,凡是做将领的,首先要用爱心结交士卒,然后才可以用严刑来管理、约束军队。如果没有爱心,只是一味地对士卒使用严刑,很少有人能获得成功。”

15.B(“表明此刻诗人心情极度低落怨愤”错,应是暗示作者有改变现实、造福苍生的伟大抱负。)

16.①诗歌首联写雪的冰清玉洁特质,颔联写其清除污秽、滋润焦枯的作用,表达了诗人有像瑞雪一样惠济苍生的愿望,寄托了诗人治理积弊的伟大抱负。②颈联写白雪覆盖世界,只待功成之时便放春归来,由雪的铺合之势、“功成身退”表现了诗人乐观的心态、改革成功的信心。③尾联写寒乡之人只盼天晴而并不感念丰年的瑞雪,含蓄表达百姓对变法的不理解以及对目光短浅的保守者的批判。(答对1点2分,答对2点4分,答对3点满分6分。)

【答案解析】“观照物象本身”意思是所写内容符合物的特征;“言志抒怀”是说思想情感有所寄托。

17.(1)鸣琴垂拱 不言而化

(2)东船西舫悄无言 唯见江心秋月白

(3)春江花朝秋月夜 往往取酒还独倾(春花秋月何时了 往事知多少/今年欢笑复明年 秋月春风等闲度)

18.应运而生 身临其境(2分,每空1分)

19.甲:纪录片还与其他视听节目融合 乙:记录者的镜头收近一些(4分,每处2分)

20.无论哪一种纪录片,真实始终是最能打动人心的(真实始终最能打动人心)。相较于人们在实际生活中的经历,纪录片带来的感受更加丰富,也更具美学价值。(4分,每处2分)

21.纪录片拍摄内容真实:纪录片呈现形式多样;纪录片反映创作思考:纪录片传递积极人生观。(5分。每段概括各1分,句式整齐1分)

22.排比或者对偶(1分);句式整齐,读来有节奏感(1分)。表现纪录片的内容广泛,凝练概括纪录片的众多价值。(1分)

作文

一、试题分析

两则材料都是围绕“变与不变”,但各有侧重。

材料一衔接教材有关内容,拓展学生思考空间的同时,又有明确指向,即:世间万事万物都是发展变化着的,但一个人无论遇到何种变化,都可以找到自身的立足点泰然处之,也只有找到了确定可为着力点,才可以积极应对不确定的环境,与一直变化着的世界万物形成动态平衡的一个整体。

与其“羡长江之无穷”,“哀吾生之须臾”,不如乐观、豁达地看待世界和人生,从人生无常的怅惘中解脱出来,理性地调整自己,做好自己可以确定的事情。所谓天地间万物各有其主,在任何情况下,人都应该努力找到属于自己的“主”,才能与江上的清风、山间的明月融为一体,与新的自己、新的世界达成和解。联系苏轼的文学成就以及非凡政绩,我们知道,多舛命运没有击垮苏轼,反而激励他在更高层面积极作为,名垂千秋。

材料二联系现实,例证一个好的企业应当如何建立应变能力,包括要有定力、有耐心、苦练内功等。

总之,在不确定的情境下,人应该朝着确定的方向努力,比如坚守信念,重建希望,乐观面对,砥砺意志,蓄势待发等。

二、现实意义

当前世界变乱交织,人类社会面临前所未有的挑战,不稳定、不确定、难预料成为常态。在这个充满不确定性的大变局中,人们迫切希望有更多更强大的确定性力量,来推动世界朝着美好的未来前进。写作难点是思辨“变与不变”、“确定与不确定”的关系时,重点阐释“不变、确定”的丰富意涵和现实意义。

三、推荐立意

在不确定的时代(不确定的人生中),努力做好确定的事情。

同课章节目录