语文版八年级语文下册第18课《阿炳在1950》(43张ppt) 课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 语文版八年级语文下册第18课《阿炳在1950》(43张ppt) 课件(共43张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-03-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件43张PPT。一个不幸的人,贫穷、残废、孤独、由痛苦造成的人,世界不给他欢乐,他却创造了欢乐来给世界!他用他的苦难来铸成欢乐!

罗曼.罗兰 18. 阿炳在1950

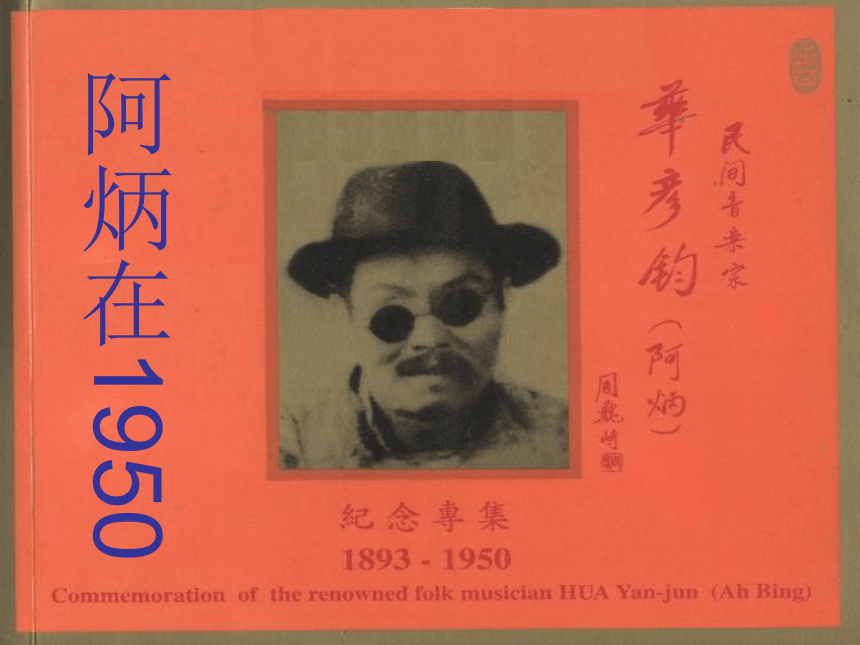

阿炳在1950

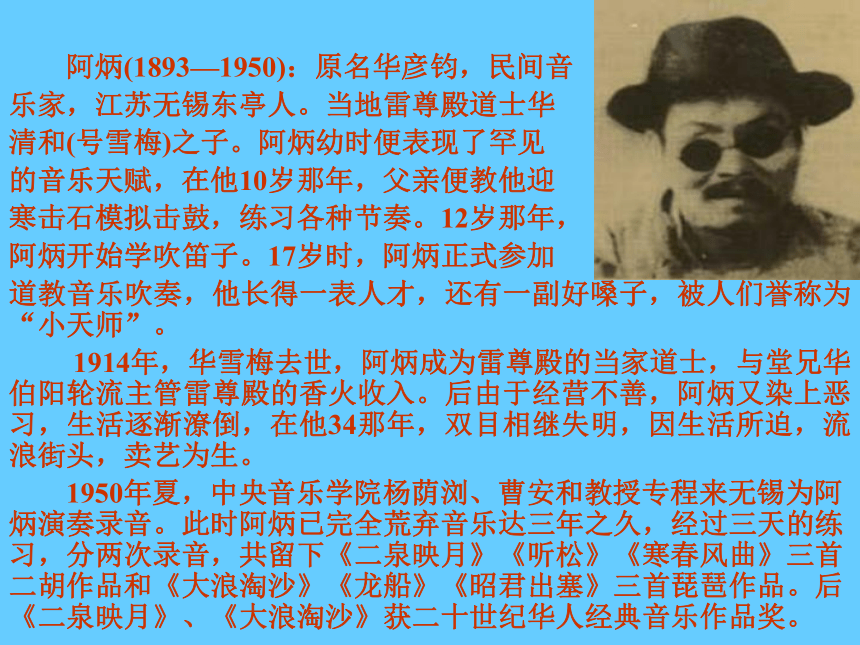

阿炳(1893—1950):原名华彦钧,民间音

乐家,江苏无锡东亭人。当地雷尊殿道士华

清和(号雪梅)之子。阿炳幼时便表现了罕见

的音乐天赋,在他10岁那年,父亲便教他迎

寒击石模拟击鼓,练习各种节奏。12岁那年,

阿炳开始学吹笛子。17岁时,阿炳正式参加

道教音乐吹奏,他长得一表人才,还有一副好嗓子,被人们誉称为“小天师”。

1914年,华雪梅去世,阿炳成为雷尊殿的当家道士,与堂兄华伯阳轮流主管雷尊殿的香火收入。后由于经营不善,阿炳又染上恶习,生活逐渐潦倒,在他34那年,双目相继失明,因生活所迫,流浪街头,卖艺为生。

1950年夏,中央音乐学院杨荫浏、曹安和教授专程来无锡为阿炳演奏录音。此时阿炳已完全荒弃音乐达三年之久,经过三天的练习,分两次录音,共留下《二泉映月》《听松》《寒春风曲》三首二胡作品和《大浪淘沙》《龙船》《昭君出塞》三首琵琶作品。后《二泉映月》、《大浪淘沙》获二十世纪华人经典音乐作品奖。

《二泉映月》的作者,习惯地叫他阿炳。由于社会动荡、生活无着,道产也变卖一空,他开始了流浪的卖艺生涯。他一生中的大部分时间,就是在这种比乞丐强不了多少的流浪卖艺中度过的。

教学目标:

1、了解阿炳坎坷的一生;

2、了解其代表作《二泉映月》的形成及其

在音乐界的影响;

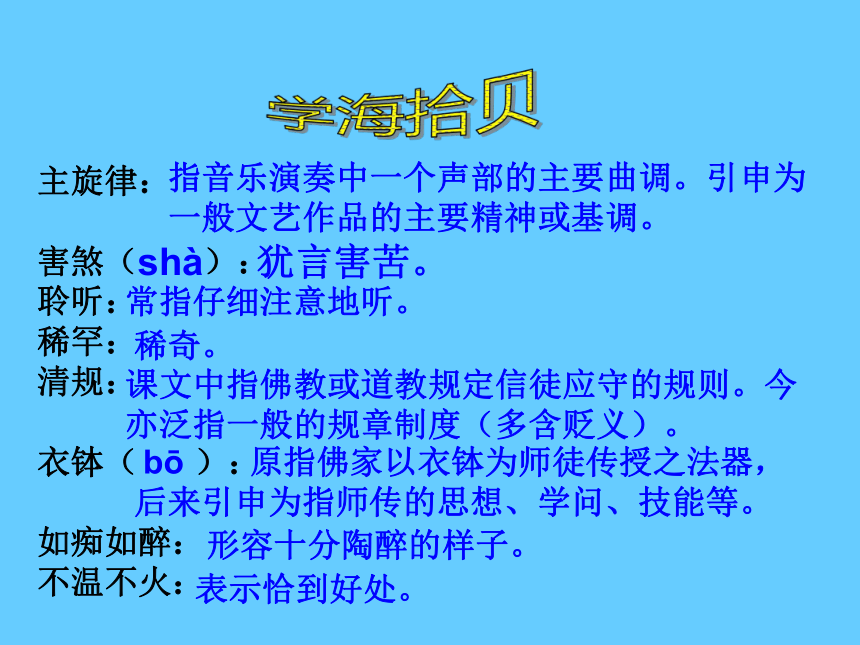

3、掌握电视专题片(电视解说词)的特点。学海拾贝主旋律:

害煞( ):

聆听: 稀罕:

清规:

衣钵( ):

如痴如醉:

不温不火:指音乐演奏中一个声部的主要曲调。引申为一般文艺作品的主要精神或基调。 shà 犹言害苦。常指仔细注意地听。稀奇。课文中指佛教或道教规定信徒应守的规则。今亦泛指一般的规章制度(多含贬义)。 bō 原指佛家以衣钵为师徒传授之法器,后来引申为指师传的思想、学问、技能等。形容十分陶醉的样子。表示恰到好处。截然不同:

高山仰止:

巅峰:

功力:

造访:

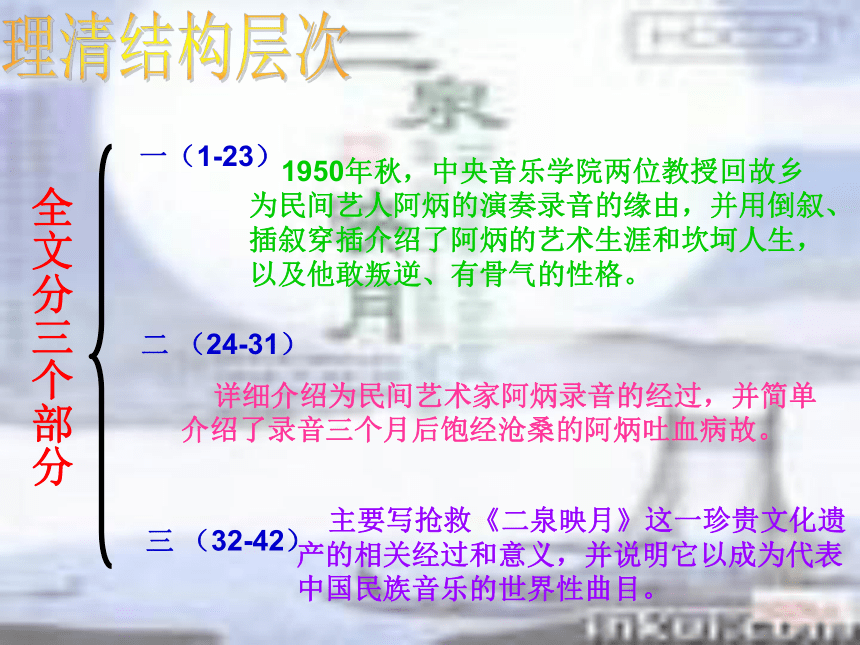

千古绝唱:学海拾贝形容两种事物毫无共同之处。截然,很分明的、断然分开的样子。品德像大山一样崇高的人,就会有人景仰他。课文里形容人们听到好的音乐作品后,景仰之情油然而生。原指顶峰,山的最高点。一般用来比喻事物发展的最高点。课文中指本领,造诣。拜访,访问。课文中指千百年来音乐造诣最高的作品。理清结构层次全文分三个部分一(1-23)二 (24-31)三 (32-42) 1950年秋,中央音乐学院两位教授回故乡为民间艺人阿炳的演奏录音的缘由,并用倒叙、插叙穿插介绍了阿炳的艺术生涯和坎坷人生,以及他敢叛逆、有骨气的性格。 详细介绍为民间艺术家阿炳录音的经过,并简单介绍了录音三个月后饱经沧桑的阿炳吐血病故。 主要写抢救《二泉映月》这一珍贵文化遗产的相关经过和意义,并说明它以成为代表中国民族音乐的世界性曲目。你从这篇报道材料中获得了那些信息?阿炳的人生际遇 抢救?二泉映月? 电视解说词多角度多层面的写法听解课文阿炳小传阿炳4岁丧母,随父亲在道观里学习音乐演奏,25岁时父亲患病去世,后来又双目失明。因社会动乱、生活无着,不久便流落街头,以卖艺为生,饱受了人间的艰辛和苦难,1950年底去世。去世前三个月,有六首乐曲被抢录下来,这也是阿炳留给后人的千古绝唱。你能为阿炳写一个100字左右的小传吗? 、 、曹志伟 曹安和分角色朗读

角色:解说、祝世匡、

藜松寿 文题为何要突出阿炳在1950?1950年到底发生了什么事情? 民间音乐家祝世匡和黎松寿录下了阿炳的二胡曲 , 使阿炳的音乐得以传承。 录音后,阿炳有什么表现?为什么会有这样的表现?激动、瞪大眼、摸、抱牢、不肯放手(动作、神态).

他为自己的音乐有了传承的机会而激动不已这次录音有何意义?人们将永远铭记阿炳,他的《二泉映月》,充满了素淡的人性、颤栗的深情和悲痛的力量!让我们再来听听这首让人回肠荡气曲子吧,也许阿炳还会告诉你很多很 多……自读课文,思考问题1.文题为何要突出阿炳在1950?1950年到底发生了什么事情?民间音乐家祝世匡和黎松寿录下了阿炳的二胡曲,使阿炳的音乐得以传承。2. 录音后,阿炳有什么表现?为什么会有这样的表现?激动、瞪大眼、摸、抱牢、不肯放手(动作、神态)。他为自己的音乐有了传承的机会而激动不已。理清结构层次全文分三个部分一(1~23)二 (24~31)三 (32~42) 讲了中央音乐学院两位教授回故乡为民间艺人阿炳的演奏录音的缘由,并用倒叙、插叙穿插介绍了阿炳的艺术生涯和坎坷人生,以及他敢叛逆、有骨气的性格。 详细介绍为民间艺术家阿炳录音的经过,并简单介绍了录音三个月后饱经沧桑的阿炳吐血病故。 主要写抢救《二泉映月》这一珍贵文化遗产的相关经过和意义,并说明它已成为代表中国民族音乐的世界性曲目。合作探究—— 新中国改变了民间艺人阿炳的命运,挽救了阿炳的艺术生命。仔细阅读下面这段文字,体会作者在字里行间表达的感情,你认为阿炳最值得庆幸的是什么? 如果不是黎松寿偶然拉响《二泉映月》的旋律,如果不是1950年杨荫浏、曹安和到无锡录音,如果不是吕骥的造访和热心推荐,如果这些不经意中发生的故事并没有发生,我们也许就听不到这一段千古绝唱。 表面上看来这段话是课文所写几个部分内容的一个概括,是作者为这些人不经意中做的事叫好、庆幸。但经过字里行间及文中的背景材料,我们也可以感受到作者对新中国的讴歌,对党的文艺政策的歌颂。没有共产党就没有新中国,又哪来阿炳艺术生命的新生?阿炳最值得庆幸的是他在世的最后两年无锡解放了,中国解放了,是新中国改变了阿炳的命运,挽救了阿炳的艺术生命。体会多角度、多层面地展现人物 作者多角度、多层面地展示了阿炳的人生。从内容上看,作品既介绍了阿炳的人生经历,也叙述了《二泉映月》成为世界名曲的经过。在“面”上写阿炳的一生时,既写了他的艺术生涯,也写了他的铮铮傲骨,还同时叙写了他的出身及爱情生活等。从“点”上写1950年为阿炳录音的经过,既详写了名曲《二泉映月》的录制,也略写了其他五首曲子的录制,并补充说明了《二泉映月》成为绝唱的原因。

从结构和写法上看,电视片既有大量的解说词旁白,也有6人之多的出镜与同期声播出;既有正面描写,也有侧面描写;既有顺叙,也有插叙、倒叙;既有叙述,也有议论、抒情。 整体感知:

自由阅读,边阅读,边思考

一、用“阿炳多么——”这句式结合文章内容,谈谈你对阿炳人生际遇的了解。

二、你喜欢哪些句子,为什么?

本文从阿炳的出身、家境、遭遇、录音作品等方面向我们展示了阿炳悲苦困顿,沧桑无奈,忍耐坚韧,奋进抗争的一生。研读探讨:

1、既然文章的内容写阿炳的一生, 为何不用“阿炳的一生”为题呢?

2、什么改变了阿炳的命运? 党的文艺政策使阿炳的艺术获得了新生,是新中国改变了他的命运,挽救了他的艺术生命欣赏 乐曲流畅婉转,意境深邃,流露出伤感怆凉的情绪和昂扬愤慨之情。表达了阿炳对辛酸现实生活的沉思,寄托了对生活的热爱和憧憬,具有强烈的感染力。 在这首乐曲中,阿炳借无锡惠山胜景“天下第二泉”,抒发了自已饱经辛酸的一生,流露出对坎坷命运运的愤懑和对美好生活的憧憬。此曲纯粹是感情的自然流露,旋律优美婉转,质朴动人,平静深沉而不乏昂扬之志,缠绵哀怨而饱含愤慨之情,充满浓郁的江南风格。 这是一首用变奏、衍展手法写作的作品。开始是一个感怀,叹息般的引子,接下来是第一主题,旋律在二胡的低音区进行,低沉压抑,表现了作者心潮起伏的郁闷心情。第二主题和第一主题对比鲜明,利用不断向上冲击的旋律和多变的节奏表现了作者对旧社会的激烈控诉,展现了他不甘屈服的个性。 这两个主题共做了五次变奏,第一变奏中将每一主题进行了压缩,第二主题却大大扩充,激动有力。第二变奏中第一主题扩充为两个乐句,第二主题则用离调手法加以发展,将情绪推向新的高度。第三变奏迂回平缓,为高潮出现做了准确,第四变奏中第二主题犹如层浪叠涌,表现了阿炳内心积愤的尽情迸发。旋律在高音区煞住后突兀下沉,第五变奏是以全曲最低音开始做为尾声,给人以意犹未尽之感。 主题的变奏随着旋律的发展,时而深沉,时而激扬,时而悲恻,时而傲然,深刻的展示了作者的辛酸、苦痛、不平与怨愤。<<二泉映月>>赏析体会多角度、多层面地展现人物 作者多角度、多层面地展示了阿炳的人生这一特点,从内容上看,作品既介绍了阿炳的人生经历,也叙述了〈〈二泉映月〉〉成为世界名曲的经过。在“面”上写阿炳的一生时,既写了他的艺术生涯,也写了他的铮铮傲骨,还同时叙写了他的出身及爱情生活等。从“点”上写1950年为阿炳录音的经过,既详写了名曲〈〈二泉映月〉〉的录制,也略写了其他五首曲子的录制,并补充说明了〈〈二泉映月〉〉成为绝唱的原因。

从结构和写法上看,电视片既有大量的解说词旁白,也有6人之多的出镜与同期声播出;既有正面描写,也有侧面描写;既有顺叙,也有插叙、倒叙;既有叙述,也有议论、抒情。

这是人们全都知晓的掌故,我不说它也存在。但我不说不能表现琴弦呼啸的质地,不能把运弓之手的那种剧烈的颤动传送到纸面,使纸上的文字感受到一丝哭泣般的忧郁。但《听松》确确实实应该叫做《听宋》,这是作者瞎子阿炳的原话。我们即便不相信舞台上正当演奏的那个面容苍白的二胡手,但是我们不能不相信二胡,不能不相信曲子本身。它确实再现了那个金戈铁马忠骨黄沙的朝代;它确实是金兀术狼狈逃到无锡的惠泉山下,躺在听松石上心惊肉跳地倾听宋朝兵马震荡山谷的声音;它也确实是豪迈奔放的岳鹏举狂草的《满江红》词的气魄和胸怀……“怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇”。瞎子阿炳在赞颂民族英雄岳飞军威的同时,也倾注了他自己刚正不阿的性格和坚定自信的意志。这是一曲犹如松涛一般起伏跌宕、自由狂放的旋律,在主体的对称中以微弱的颤音和断奏引出强劲的号角音调,仿佛两军阵前的格杀和呼号;而到了第二段,乐曲慢起渐快,力度从弱到强,节奏复杂多变,经常连续使用大跳音程和切合音,好像浩浩荡荡的长风摇撼那兀立的奇峰和苍劲挺拔的青松翠柏。尤其到了后半部,全曲的速度和力度倏忽而变,一字一弓,酣畅淋漓,一气呵成,就像短兵相接,电光火花,鲜血飞溅,鬼神惊变。啊,乐曲行进到此时充分消解了作曲者、演奏者和乐曲本身,乐曲在此时甚至也消解了琴弦、琴箱、琴弓以及它在空气中的战抖,只遗下慷慨激昂的情绪,只遗下一份最真挚、最直接的情感———它是虚现的,因此它使眼下我们平平庸庸琐碎细致的生活得以拯救———不,是得到原谅、宽宥,得到那种让人无言的静谧,好像被雷霆震聋的耳鼓刹那间的失聪。在这种光芒万丈的乐曲面前,人,抑或称之为人的动物看见了内心中的真我。 合作探究—— 新中国改变了民间艺人阿炳的命运,挽救了阿炳的艺术生命。仔细阅读下面这段文字,体会作者在字里行间表达的感情,你认为阿炳最值得庆幸的是什么? 如果不是黎松寿偶然拉响《二泉映月》的旋律,如果不是1950年杨荫浏、曹安和到无锡录音,如果不是吕骥的造访和热心推荐,如果这些不经意中发生的故事并没有发生,我们也许就听不到这一段千古绝唱。 表面上看来这段话是课文所写几个部分内容的一个概括,是作者为这些人不经意中做的事叫好、庆幸。但经过字里行间及文中的背景材料,我们也可以感受到作者对新中国的讴歌,对党的文艺政策的歌颂。没有共产党就没有新中国,又哪来阿炳艺术生命的新生?阿炳最值得庆幸的是他在世的最后两年无锡解放了,中国解放了,是新中国改变了阿炳的命运,挽救了阿炳的艺术生命。

研读与探究1、文章标题为《阿炳在1950》,点明了人物,时间,可见时间对人物相当重要,在这一年发生了什么事,使标题如此命名?请用概括的语言写出来。不多于100字。

提示:由文章第三部分,尤其是写到《二泉映月》的巨大影响可以看出。

1950年是阿炳生命的最后一年,也是他人生最重要的一年。这一年中央音乐学院的两位音乐家来到刚解放的无锡,为民间艺术家阿炳录音,这次录音改变了阿炳的命运,挽救了阿炳的艺术生命,并使《二泉映月》名垂中外音乐史册。所以,标题命名为《阿炳在1950》。研读与探究2、阿炳是什么人?1950年对他有什么特殊意义?

提示:阿炳,原名华彦钧,江苏无锡人。在道观长大。十五六岁时,已是无锡道教界一名出色的乐师。1928年,他双目失明,人们从此习惯叫他瞎子阿炳。他一生大部分时间是在流浪卖艺中度过的。阿炳演奏的许多乐曲,都是他自编的。代表作为《二泉映月》。其他作品有《听松》、《寒春风曲》、《大浪淘沙》、《昭君出塞》、《龙船》等。

1950年,中央音乐学院的杨荫浏、曹安和两位音乐家来到刚解放的无锡,为民间艺术家阿炳录音,正是这次录音改变了阿炳的命运,挽救了阿炳的艺术生命,并使《二泉映月》得以名垂中外音乐史册。所以说1950年是他人生最重要的一年。研读与探究3、“有一天我去上课,因为天冷,我在外面先灵活灵活手指,无意当中拉了阿炳的《二泉映月》中的主旋律,……”我“无意中”包含着必然,请问这说明了什么问题?

提示:说明黎松寿老先生当年对阿炳的《二泉映月》的旋律非常熟悉,非常喜欢,《二泉映月》似乎已成了黎松寿自己的曲子,所以很自然地就拉了出来。这也反映了《二泉映月》被发现是必然的,而发现时间、发现的机缘,相关人物是偶然的。这就是偶然中包含着必然。研读与探究4、《金圆券害煞老百姓》事件反映了阿炳怎样的性格特点?

提示:敢说别人敢怒不敢言之事。敢叛逆,有正义感。5、全文主要讲了一件什么事?

提示:写1950年是阿炳人生中的最后也是最重要的一年,这一年他的《二泉映月》被发现,唱片出版轰动全国全世界。课文重点记叙了《二泉映月》的诞生经过。研读与探究6、课文为什么反复提到《二泉映月》?请你举例说说《二泉映月》在音乐史上产生的影响。

提示:因为《二泉映月》已成为代表中国民族音乐的世界性经典曲目。日本著名的世界级指挥大师小泽征尔听完《二泉映月》后,感动得双膝跪地,泪流满面。许多世界级交响乐团如美国波士顿交响乐团、费城交响乐团等都先后演奏过《二泉映月》。

在音乐史上产生的影响:

(1)成为中国民乐的代表。

(2)被美国人民推荐为“世界十大名曲”之一。

(3)送入太空作为问候外星生物的礼物。研读与探究7、课文是从哪些方面来展示主人公的命运的?

提示:

(1)人物自身的命运展示。

(2)多个人、多角度地叙述,来揭示阿炳的艺术生涯和坎坷人生,以及他的个性,特别是对1950年——他一生中最重要的一年——《二泉映月》等乐曲的录制等方面的描述来展示人物的命运。

(3)文章还发挥电视媒体声画结合的特点,将解说词(宋体字)与人物同期声(楷体字)结合起来叙事写人 。总结 本文是中央电视台系列专题片《记忆》中的一个专题片“阿炳在1950”的文字稿。专题片主要介绍了阿炳在世的最后一年,也就是他人生的最重要的一年——1950年。这一年中央音乐学院的两位音乐家来到刚解放的无锡,为民间艺术家阿炳录音,正是这次录音改变了阿炳的命运,挽救了阿炳的艺术生命,并使《二泉映月》得以名垂中外音乐史册。这次录音也传为佳话。 “阿炳”的一生是悲惨的,有很多坎坷的经历,但作者没有过多涉及,笔墨集中在他在1950年新中国刚成立这一年的时间里,反映了新中国改变阿炳的命运这一主题。以事实证明只有新中国才能使艺术之树长青,才真正重视民间艺术家的创作。 迁移与拓展1、中国名曲中,除了《二泉映月》,你还知道哪些?请写出两首。

提示:《高山流水》、《胡笳十八拍》、《阳春白雪》、《彩云追月》、《春江花月夜》、《渔舟唱晚》、《寒鸦戏水》、《步步高》、《将军令》等。

2、阿炳一生坎坷,却创作出了《二泉映月》这样的经典作品。你学完本文,一定有所触动,请将你最深的感受写出来。

提示:乐观看人生。坎坷的经历是一笔财富。假如阿炳一帆风顺,他就创作不出《二泉映月》这样内涵深邃、结构严谨的作品。客观面对生活的考验,以积极的态度去对待生活中的风雨。 《二泉映月》是一首用变奏、衍展手法写作的作品。开始有一个像是感怀、叹息般的引子,几小节后出现的主题具有感慨万千的情绪。

这个主题在全曲出现多次,随着

旋律的发展,时而深沉,时而激

扬,时而悲恻,时而傲然。激昂

悲愤的语调,似乎倾吐了作者的

屈辱和痛苦,诅咒了现实的残酷

和社会的不平,同时又充满了对

未来的憧憬与希望,但又交织着

疑问和伤感。二泉映月 阿炳经常在无锡惠山泉(世称“天下第二泉”)边拉琴,因此定名为《二泉映月》。 1950年深秋,在无锡举行的一次音乐会上,阿炳首次也是最后一次演奏此曲,博得观众经久不息的掌声;1951年,天津人民广播电台首次播放此曲;1959年十周年国庆时,中国对外文化协会又将此曲作为我国民族音乐的代表之一送给国际友人。从此,此曲在国内外广泛流传,并获得很高评价。 这首乐曲自始至终流露

的是一位饱尝人间辛酸和痛

苦的盲艺人的思绪情感。作

品展示了独特的民间演奏技

巧与风格,以及无与伦比的

深邃意境,显示了中国二胡艺术的独特魅力,它拓宽了二胡艺术的表现力,获“20世纪华人音乐经典作品奖”。二泉映月再见下 课

阿炳在1950

阿炳(1893—1950):原名华彦钧,民间音

乐家,江苏无锡东亭人。当地雷尊殿道士华

清和(号雪梅)之子。阿炳幼时便表现了罕见

的音乐天赋,在他10岁那年,父亲便教他迎

寒击石模拟击鼓,练习各种节奏。12岁那年,

阿炳开始学吹笛子。17岁时,阿炳正式参加

道教音乐吹奏,他长得一表人才,还有一副好嗓子,被人们誉称为“小天师”。

1914年,华雪梅去世,阿炳成为雷尊殿的当家道士,与堂兄华伯阳轮流主管雷尊殿的香火收入。后由于经营不善,阿炳又染上恶习,生活逐渐潦倒,在他34那年,双目相继失明,因生活所迫,流浪街头,卖艺为生。

1950年夏,中央音乐学院杨荫浏、曹安和教授专程来无锡为阿炳演奏录音。此时阿炳已完全荒弃音乐达三年之久,经过三天的练习,分两次录音,共留下《二泉映月》《听松》《寒春风曲》三首二胡作品和《大浪淘沙》《龙船》《昭君出塞》三首琵琶作品。后《二泉映月》、《大浪淘沙》获二十世纪华人经典音乐作品奖。

《二泉映月》的作者,习惯地叫他阿炳。由于社会动荡、生活无着,道产也变卖一空,他开始了流浪的卖艺生涯。他一生中的大部分时间,就是在这种比乞丐强不了多少的流浪卖艺中度过的。

教学目标:

1、了解阿炳坎坷的一生;

2、了解其代表作《二泉映月》的形成及其

在音乐界的影响;

3、掌握电视专题片(电视解说词)的特点。学海拾贝主旋律:

害煞( ):

聆听: 稀罕:

清规:

衣钵( ):

如痴如醉:

不温不火:指音乐演奏中一个声部的主要曲调。引申为一般文艺作品的主要精神或基调。 shà 犹言害苦。常指仔细注意地听。稀奇。课文中指佛教或道教规定信徒应守的规则。今亦泛指一般的规章制度(多含贬义)。 bō 原指佛家以衣钵为师徒传授之法器,后来引申为指师传的思想、学问、技能等。形容十分陶醉的样子。表示恰到好处。截然不同:

高山仰止:

巅峰:

功力:

造访:

千古绝唱:学海拾贝形容两种事物毫无共同之处。截然,很分明的、断然分开的样子。品德像大山一样崇高的人,就会有人景仰他。课文里形容人们听到好的音乐作品后,景仰之情油然而生。原指顶峰,山的最高点。一般用来比喻事物发展的最高点。课文中指本领,造诣。拜访,访问。课文中指千百年来音乐造诣最高的作品。理清结构层次全文分三个部分一(1-23)二 (24-31)三 (32-42) 1950年秋,中央音乐学院两位教授回故乡为民间艺人阿炳的演奏录音的缘由,并用倒叙、插叙穿插介绍了阿炳的艺术生涯和坎坷人生,以及他敢叛逆、有骨气的性格。 详细介绍为民间艺术家阿炳录音的经过,并简单介绍了录音三个月后饱经沧桑的阿炳吐血病故。 主要写抢救《二泉映月》这一珍贵文化遗产的相关经过和意义,并说明它以成为代表中国民族音乐的世界性曲目。你从这篇报道材料中获得了那些信息?阿炳的人生际遇 抢救?二泉映月? 电视解说词多角度多层面的写法听解课文阿炳小传阿炳4岁丧母,随父亲在道观里学习音乐演奏,25岁时父亲患病去世,后来又双目失明。因社会动乱、生活无着,不久便流落街头,以卖艺为生,饱受了人间的艰辛和苦难,1950年底去世。去世前三个月,有六首乐曲被抢录下来,这也是阿炳留给后人的千古绝唱。你能为阿炳写一个100字左右的小传吗? 、 、曹志伟 曹安和分角色朗读

角色:解说、祝世匡、

藜松寿 文题为何要突出阿炳在1950?1950年到底发生了什么事情? 民间音乐家祝世匡和黎松寿录下了阿炳的二胡曲 , 使阿炳的音乐得以传承。 录音后,阿炳有什么表现?为什么会有这样的表现?激动、瞪大眼、摸、抱牢、不肯放手(动作、神态).

他为自己的音乐有了传承的机会而激动不已这次录音有何意义?人们将永远铭记阿炳,他的《二泉映月》,充满了素淡的人性、颤栗的深情和悲痛的力量!让我们再来听听这首让人回肠荡气曲子吧,也许阿炳还会告诉你很多很 多……自读课文,思考问题1.文题为何要突出阿炳在1950?1950年到底发生了什么事情?民间音乐家祝世匡和黎松寿录下了阿炳的二胡曲,使阿炳的音乐得以传承。2. 录音后,阿炳有什么表现?为什么会有这样的表现?激动、瞪大眼、摸、抱牢、不肯放手(动作、神态)。他为自己的音乐有了传承的机会而激动不已。理清结构层次全文分三个部分一(1~23)二 (24~31)三 (32~42) 讲了中央音乐学院两位教授回故乡为民间艺人阿炳的演奏录音的缘由,并用倒叙、插叙穿插介绍了阿炳的艺术生涯和坎坷人生,以及他敢叛逆、有骨气的性格。 详细介绍为民间艺术家阿炳录音的经过,并简单介绍了录音三个月后饱经沧桑的阿炳吐血病故。 主要写抢救《二泉映月》这一珍贵文化遗产的相关经过和意义,并说明它已成为代表中国民族音乐的世界性曲目。合作探究—— 新中国改变了民间艺人阿炳的命运,挽救了阿炳的艺术生命。仔细阅读下面这段文字,体会作者在字里行间表达的感情,你认为阿炳最值得庆幸的是什么? 如果不是黎松寿偶然拉响《二泉映月》的旋律,如果不是1950年杨荫浏、曹安和到无锡录音,如果不是吕骥的造访和热心推荐,如果这些不经意中发生的故事并没有发生,我们也许就听不到这一段千古绝唱。 表面上看来这段话是课文所写几个部分内容的一个概括,是作者为这些人不经意中做的事叫好、庆幸。但经过字里行间及文中的背景材料,我们也可以感受到作者对新中国的讴歌,对党的文艺政策的歌颂。没有共产党就没有新中国,又哪来阿炳艺术生命的新生?阿炳最值得庆幸的是他在世的最后两年无锡解放了,中国解放了,是新中国改变了阿炳的命运,挽救了阿炳的艺术生命。体会多角度、多层面地展现人物 作者多角度、多层面地展示了阿炳的人生。从内容上看,作品既介绍了阿炳的人生经历,也叙述了《二泉映月》成为世界名曲的经过。在“面”上写阿炳的一生时,既写了他的艺术生涯,也写了他的铮铮傲骨,还同时叙写了他的出身及爱情生活等。从“点”上写1950年为阿炳录音的经过,既详写了名曲《二泉映月》的录制,也略写了其他五首曲子的录制,并补充说明了《二泉映月》成为绝唱的原因。

从结构和写法上看,电视片既有大量的解说词旁白,也有6人之多的出镜与同期声播出;既有正面描写,也有侧面描写;既有顺叙,也有插叙、倒叙;既有叙述,也有议论、抒情。 整体感知:

自由阅读,边阅读,边思考

一、用“阿炳多么——”这句式结合文章内容,谈谈你对阿炳人生际遇的了解。

二、你喜欢哪些句子,为什么?

本文从阿炳的出身、家境、遭遇、录音作品等方面向我们展示了阿炳悲苦困顿,沧桑无奈,忍耐坚韧,奋进抗争的一生。研读探讨:

1、既然文章的内容写阿炳的一生, 为何不用“阿炳的一生”为题呢?

2、什么改变了阿炳的命运? 党的文艺政策使阿炳的艺术获得了新生,是新中国改变了他的命运,挽救了他的艺术生命欣赏 乐曲流畅婉转,意境深邃,流露出伤感怆凉的情绪和昂扬愤慨之情。表达了阿炳对辛酸现实生活的沉思,寄托了对生活的热爱和憧憬,具有强烈的感染力。 在这首乐曲中,阿炳借无锡惠山胜景“天下第二泉”,抒发了自已饱经辛酸的一生,流露出对坎坷命运运的愤懑和对美好生活的憧憬。此曲纯粹是感情的自然流露,旋律优美婉转,质朴动人,平静深沉而不乏昂扬之志,缠绵哀怨而饱含愤慨之情,充满浓郁的江南风格。 这是一首用变奏、衍展手法写作的作品。开始是一个感怀,叹息般的引子,接下来是第一主题,旋律在二胡的低音区进行,低沉压抑,表现了作者心潮起伏的郁闷心情。第二主题和第一主题对比鲜明,利用不断向上冲击的旋律和多变的节奏表现了作者对旧社会的激烈控诉,展现了他不甘屈服的个性。 这两个主题共做了五次变奏,第一变奏中将每一主题进行了压缩,第二主题却大大扩充,激动有力。第二变奏中第一主题扩充为两个乐句,第二主题则用离调手法加以发展,将情绪推向新的高度。第三变奏迂回平缓,为高潮出现做了准确,第四变奏中第二主题犹如层浪叠涌,表现了阿炳内心积愤的尽情迸发。旋律在高音区煞住后突兀下沉,第五变奏是以全曲最低音开始做为尾声,给人以意犹未尽之感。 主题的变奏随着旋律的发展,时而深沉,时而激扬,时而悲恻,时而傲然,深刻的展示了作者的辛酸、苦痛、不平与怨愤。<<二泉映月>>赏析体会多角度、多层面地展现人物 作者多角度、多层面地展示了阿炳的人生这一特点,从内容上看,作品既介绍了阿炳的人生经历,也叙述了〈〈二泉映月〉〉成为世界名曲的经过。在“面”上写阿炳的一生时,既写了他的艺术生涯,也写了他的铮铮傲骨,还同时叙写了他的出身及爱情生活等。从“点”上写1950年为阿炳录音的经过,既详写了名曲〈〈二泉映月〉〉的录制,也略写了其他五首曲子的录制,并补充说明了〈〈二泉映月〉〉成为绝唱的原因。

从结构和写法上看,电视片既有大量的解说词旁白,也有6人之多的出镜与同期声播出;既有正面描写,也有侧面描写;既有顺叙,也有插叙、倒叙;既有叙述,也有议论、抒情。

这是人们全都知晓的掌故,我不说它也存在。但我不说不能表现琴弦呼啸的质地,不能把运弓之手的那种剧烈的颤动传送到纸面,使纸上的文字感受到一丝哭泣般的忧郁。但《听松》确确实实应该叫做《听宋》,这是作者瞎子阿炳的原话。我们即便不相信舞台上正当演奏的那个面容苍白的二胡手,但是我们不能不相信二胡,不能不相信曲子本身。它确实再现了那个金戈铁马忠骨黄沙的朝代;它确实是金兀术狼狈逃到无锡的惠泉山下,躺在听松石上心惊肉跳地倾听宋朝兵马震荡山谷的声音;它也确实是豪迈奔放的岳鹏举狂草的《满江红》词的气魄和胸怀……“怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇”。瞎子阿炳在赞颂民族英雄岳飞军威的同时,也倾注了他自己刚正不阿的性格和坚定自信的意志。这是一曲犹如松涛一般起伏跌宕、自由狂放的旋律,在主体的对称中以微弱的颤音和断奏引出强劲的号角音调,仿佛两军阵前的格杀和呼号;而到了第二段,乐曲慢起渐快,力度从弱到强,节奏复杂多变,经常连续使用大跳音程和切合音,好像浩浩荡荡的长风摇撼那兀立的奇峰和苍劲挺拔的青松翠柏。尤其到了后半部,全曲的速度和力度倏忽而变,一字一弓,酣畅淋漓,一气呵成,就像短兵相接,电光火花,鲜血飞溅,鬼神惊变。啊,乐曲行进到此时充分消解了作曲者、演奏者和乐曲本身,乐曲在此时甚至也消解了琴弦、琴箱、琴弓以及它在空气中的战抖,只遗下慷慨激昂的情绪,只遗下一份最真挚、最直接的情感———它是虚现的,因此它使眼下我们平平庸庸琐碎细致的生活得以拯救———不,是得到原谅、宽宥,得到那种让人无言的静谧,好像被雷霆震聋的耳鼓刹那间的失聪。在这种光芒万丈的乐曲面前,人,抑或称之为人的动物看见了内心中的真我。 合作探究—— 新中国改变了民间艺人阿炳的命运,挽救了阿炳的艺术生命。仔细阅读下面这段文字,体会作者在字里行间表达的感情,你认为阿炳最值得庆幸的是什么? 如果不是黎松寿偶然拉响《二泉映月》的旋律,如果不是1950年杨荫浏、曹安和到无锡录音,如果不是吕骥的造访和热心推荐,如果这些不经意中发生的故事并没有发生,我们也许就听不到这一段千古绝唱。 表面上看来这段话是课文所写几个部分内容的一个概括,是作者为这些人不经意中做的事叫好、庆幸。但经过字里行间及文中的背景材料,我们也可以感受到作者对新中国的讴歌,对党的文艺政策的歌颂。没有共产党就没有新中国,又哪来阿炳艺术生命的新生?阿炳最值得庆幸的是他在世的最后两年无锡解放了,中国解放了,是新中国改变了阿炳的命运,挽救了阿炳的艺术生命。

研读与探究1、文章标题为《阿炳在1950》,点明了人物,时间,可见时间对人物相当重要,在这一年发生了什么事,使标题如此命名?请用概括的语言写出来。不多于100字。

提示:由文章第三部分,尤其是写到《二泉映月》的巨大影响可以看出。

1950年是阿炳生命的最后一年,也是他人生最重要的一年。这一年中央音乐学院的两位音乐家来到刚解放的无锡,为民间艺术家阿炳录音,这次录音改变了阿炳的命运,挽救了阿炳的艺术生命,并使《二泉映月》名垂中外音乐史册。所以,标题命名为《阿炳在1950》。研读与探究2、阿炳是什么人?1950年对他有什么特殊意义?

提示:阿炳,原名华彦钧,江苏无锡人。在道观长大。十五六岁时,已是无锡道教界一名出色的乐师。1928年,他双目失明,人们从此习惯叫他瞎子阿炳。他一生大部分时间是在流浪卖艺中度过的。阿炳演奏的许多乐曲,都是他自编的。代表作为《二泉映月》。其他作品有《听松》、《寒春风曲》、《大浪淘沙》、《昭君出塞》、《龙船》等。

1950年,中央音乐学院的杨荫浏、曹安和两位音乐家来到刚解放的无锡,为民间艺术家阿炳录音,正是这次录音改变了阿炳的命运,挽救了阿炳的艺术生命,并使《二泉映月》得以名垂中外音乐史册。所以说1950年是他人生最重要的一年。研读与探究3、“有一天我去上课,因为天冷,我在外面先灵活灵活手指,无意当中拉了阿炳的《二泉映月》中的主旋律,……”我“无意中”包含着必然,请问这说明了什么问题?

提示:说明黎松寿老先生当年对阿炳的《二泉映月》的旋律非常熟悉,非常喜欢,《二泉映月》似乎已成了黎松寿自己的曲子,所以很自然地就拉了出来。这也反映了《二泉映月》被发现是必然的,而发现时间、发现的机缘,相关人物是偶然的。这就是偶然中包含着必然。研读与探究4、《金圆券害煞老百姓》事件反映了阿炳怎样的性格特点?

提示:敢说别人敢怒不敢言之事。敢叛逆,有正义感。5、全文主要讲了一件什么事?

提示:写1950年是阿炳人生中的最后也是最重要的一年,这一年他的《二泉映月》被发现,唱片出版轰动全国全世界。课文重点记叙了《二泉映月》的诞生经过。研读与探究6、课文为什么反复提到《二泉映月》?请你举例说说《二泉映月》在音乐史上产生的影响。

提示:因为《二泉映月》已成为代表中国民族音乐的世界性经典曲目。日本著名的世界级指挥大师小泽征尔听完《二泉映月》后,感动得双膝跪地,泪流满面。许多世界级交响乐团如美国波士顿交响乐团、费城交响乐团等都先后演奏过《二泉映月》。

在音乐史上产生的影响:

(1)成为中国民乐的代表。

(2)被美国人民推荐为“世界十大名曲”之一。

(3)送入太空作为问候外星生物的礼物。研读与探究7、课文是从哪些方面来展示主人公的命运的?

提示:

(1)人物自身的命运展示。

(2)多个人、多角度地叙述,来揭示阿炳的艺术生涯和坎坷人生,以及他的个性,特别是对1950年——他一生中最重要的一年——《二泉映月》等乐曲的录制等方面的描述来展示人物的命运。

(3)文章还发挥电视媒体声画结合的特点,将解说词(宋体字)与人物同期声(楷体字)结合起来叙事写人 。总结 本文是中央电视台系列专题片《记忆》中的一个专题片“阿炳在1950”的文字稿。专题片主要介绍了阿炳在世的最后一年,也就是他人生的最重要的一年——1950年。这一年中央音乐学院的两位音乐家来到刚解放的无锡,为民间艺术家阿炳录音,正是这次录音改变了阿炳的命运,挽救了阿炳的艺术生命,并使《二泉映月》得以名垂中外音乐史册。这次录音也传为佳话。 “阿炳”的一生是悲惨的,有很多坎坷的经历,但作者没有过多涉及,笔墨集中在他在1950年新中国刚成立这一年的时间里,反映了新中国改变阿炳的命运这一主题。以事实证明只有新中国才能使艺术之树长青,才真正重视民间艺术家的创作。 迁移与拓展1、中国名曲中,除了《二泉映月》,你还知道哪些?请写出两首。

提示:《高山流水》、《胡笳十八拍》、《阳春白雪》、《彩云追月》、《春江花月夜》、《渔舟唱晚》、《寒鸦戏水》、《步步高》、《将军令》等。

2、阿炳一生坎坷,却创作出了《二泉映月》这样的经典作品。你学完本文,一定有所触动,请将你最深的感受写出来。

提示:乐观看人生。坎坷的经历是一笔财富。假如阿炳一帆风顺,他就创作不出《二泉映月》这样内涵深邃、结构严谨的作品。客观面对生活的考验,以积极的态度去对待生活中的风雨。 《二泉映月》是一首用变奏、衍展手法写作的作品。开始有一个像是感怀、叹息般的引子,几小节后出现的主题具有感慨万千的情绪。

这个主题在全曲出现多次,随着

旋律的发展,时而深沉,时而激

扬,时而悲恻,时而傲然。激昂

悲愤的语调,似乎倾吐了作者的

屈辱和痛苦,诅咒了现实的残酷

和社会的不平,同时又充满了对

未来的憧憬与希望,但又交织着

疑问和伤感。二泉映月 阿炳经常在无锡惠山泉(世称“天下第二泉”)边拉琴,因此定名为《二泉映月》。 1950年深秋,在无锡举行的一次音乐会上,阿炳首次也是最后一次演奏此曲,博得观众经久不息的掌声;1951年,天津人民广播电台首次播放此曲;1959年十周年国庆时,中国对外文化协会又将此曲作为我国民族音乐的代表之一送给国际友人。从此,此曲在国内外广泛流传,并获得很高评价。 这首乐曲自始至终流露

的是一位饱尝人间辛酸和痛

苦的盲艺人的思绪情感。作

品展示了独特的民间演奏技

巧与风格,以及无与伦比的

深邃意境,显示了中国二胡艺术的独特魅力,它拓宽了二胡艺术的表现力,获“20世纪华人音乐经典作品奖”。二泉映月再见下 课

同课章节目录