第三部分 专题十一 古诗词阅读 课件 2025年中考语文部编版一轮专题复习(山东)

文档属性

| 名称 | 第三部分 专题十一 古诗词阅读 课件 2025年中考语文部编版一轮专题复习(山东) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-11-14 14:51:03 | ||

图片预览

文档简介

(共62张PPT)

第三部分 古诗文阅读

专题十一 古诗词阅读

中考新风向

高频考点·释疑难

必备知识·夯根基

真题精练·提素能

中考新风向

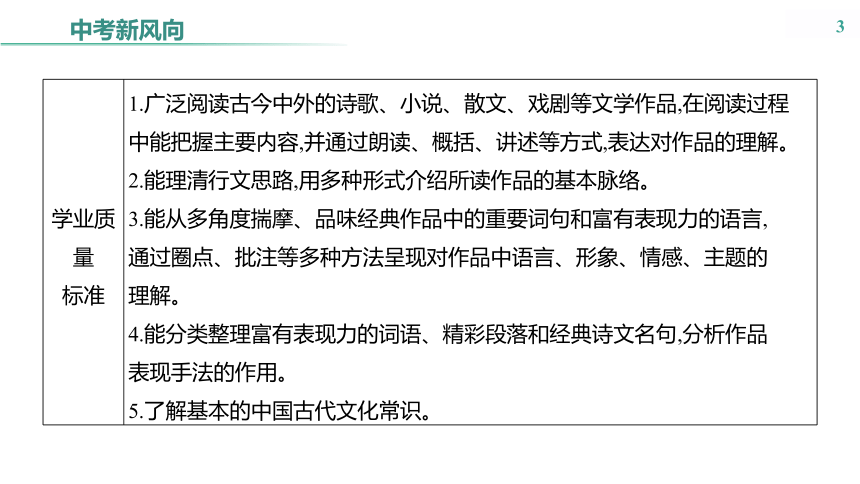

学业质量 标准 1.广泛阅读古今中外的诗歌、小说、散文、戏剧等文学作品,在阅读过程

中能把握主要内容,并通过朗读、概括、讲述等方式,表达对作品的理解。

2.能理清行文思路,用多种形式介绍所读作品的基本脉络。

3.能从多角度揣摩、品味经典作品中的重要词句和富有表现力的语言,

通过圈点、批注等多种方法呈现对作品中语言、形象、情感、主题的

理解。

4.能分类整理富有表现力的词语、精彩段落和经典诗文名句,分析作品

表现手法的作用。

5.了解基本的中国古代文化常识。

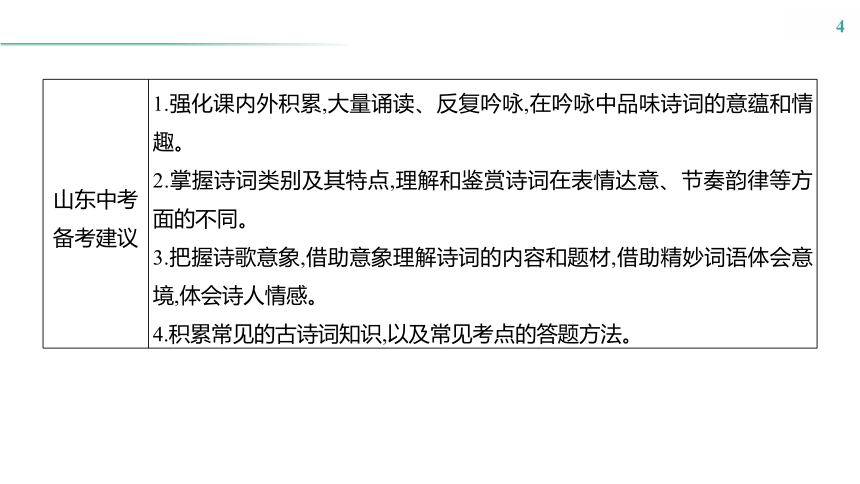

山东中考 备考建议 1.强化课内外积累,大量诵读、反复吟咏,在吟咏中品味诗词的意蕴和情趣。

2.掌握诗词类别及其特点,理解和鉴赏诗词在表情达意、节奏韵律等方面的不同。

3.把握诗歌意象,借助意象理解诗词的内容和题材,借助精妙词语体会意境,体会诗人情感。

4.积累常见的古诗词知识,以及常见考点的答题方法。

必备知识·夯根基

一、常见意象分类

类别 意象及含义

树木 花草 类 ①松柏:孤直顽强、坚贞不屈、正气凛然

②竹:坚贞高洁、正直谦虚

③花:菊象征高洁、隐逸、脱俗;桃花象征美女容颜;牡丹象征高贵、富贵;杨花象征飘零、离散;兰花象征追求淡泊、君子隐士;梅花象征高洁傲岸、不屈不挠、不畏权贵、敢为人先

④柳:离别、留恋、伤感

⑤浮萍、蓬草:飘零、孤苦、离别羁旅

⑥梧桐:悲秋、孤独、失意

⑦落花:青春易逝

⑧芭蕉:愁苦

类别 意象及含义

动物 类 ①乌鸦:衰败、荒凉、不祥

②鸿雁、青鸟:思乡怀亲,羁旅伤感

③杜鹃、猿啼:凄凉、哀伤、忧愁、忧思

④燕子:象征爱情;寄托时事变迁,人事代谢;象征春天的美好,传达惜春之情

⑤蝉:志行高洁

类别 意象及含义

自然 风物 类 ①夕阳:失落凄凉、漂泊沧桑、苍茫沉郁、思乡怀古

②白云、青山:自由不羁、淡泊名利

③月亮:思乡念亲、悲欢离合、时光流逝

④冰雪:心志忠贞、品格高尚

⑤流水:时光易逝、怀古思念、爱恨情长

⑥雨:应时润物、安静祥和,孤独愁苦、漂泊沦落

⑦秋:万物凋零、思乡怀人、心胸壮阔

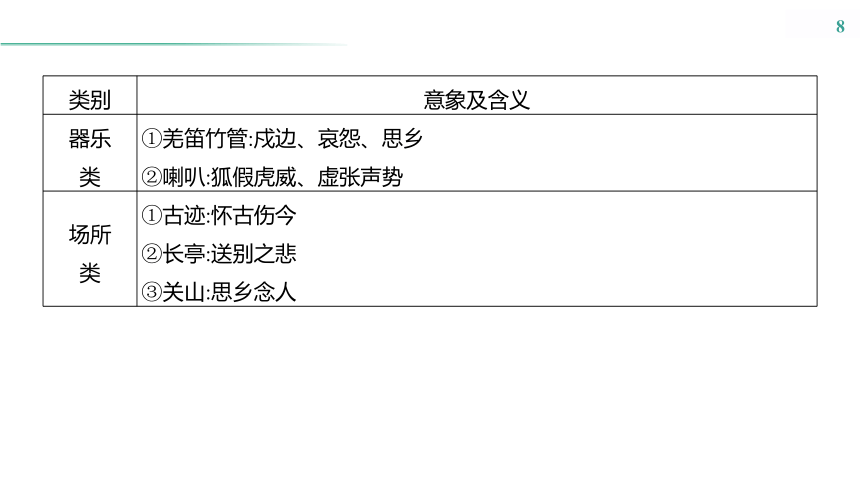

类别 意象及含义

器乐 类 ①羌笛竹管:戍边、哀怨、思乡

②喇叭:狐假虎威、虚张声势

场所 类 ①古迹:怀古伤今

②长亭:送别之悲

③关山:思乡念人

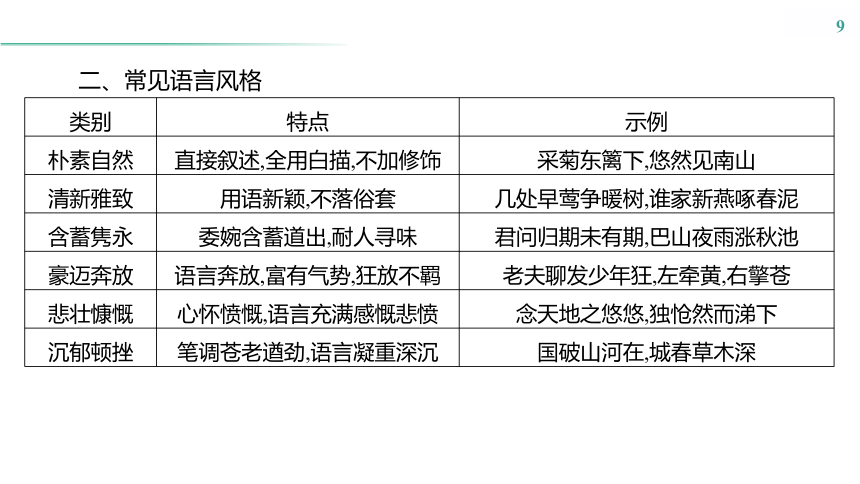

二、常见语言风格

类别 特点 示例

朴素自然 直接叙述,全用白描,不加修饰 采菊东篱下,悠然见南山

清新雅致 用语新颖,不落俗套 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥

含蓄隽永 委婉含蓄道出,耐人寻味 君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池

豪迈奔放 语言奔放,富有气势,狂放不羁 老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍

悲壮慷慨 心怀愤慨,语言充满感慨悲愤 念天地之悠悠,独怆然而涕下

沉郁顿挫 笔调苍老遒劲,语言凝重深沉 国破山河在,城春草木深

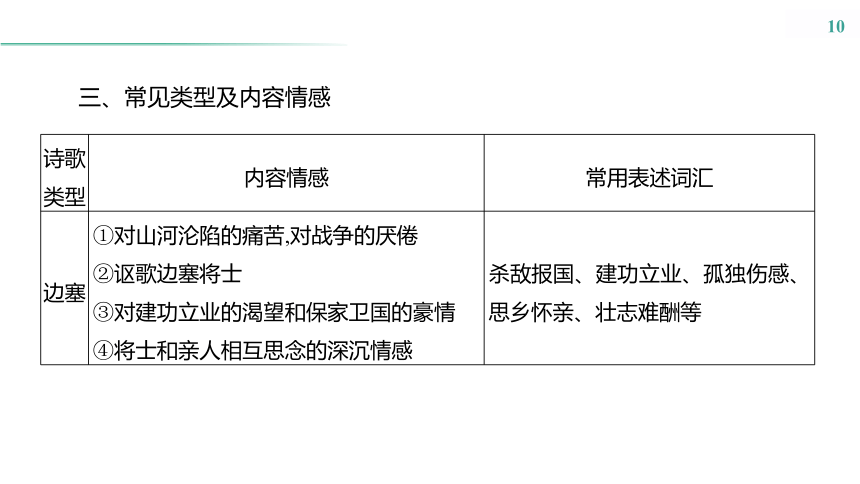

三、常见类型及内容情感

诗歌 类型 内容情感 常用表述词汇

边塞 ①对山河沦陷的痛苦,对战争的厌倦 ②讴歌边塞将士 ③对建功立业的渴望和保家卫国的豪情 ④将士和亲人相互思念的深沉情感 杀敌报国、建功立业、孤独伤感、思乡怀亲、壮志难酬等

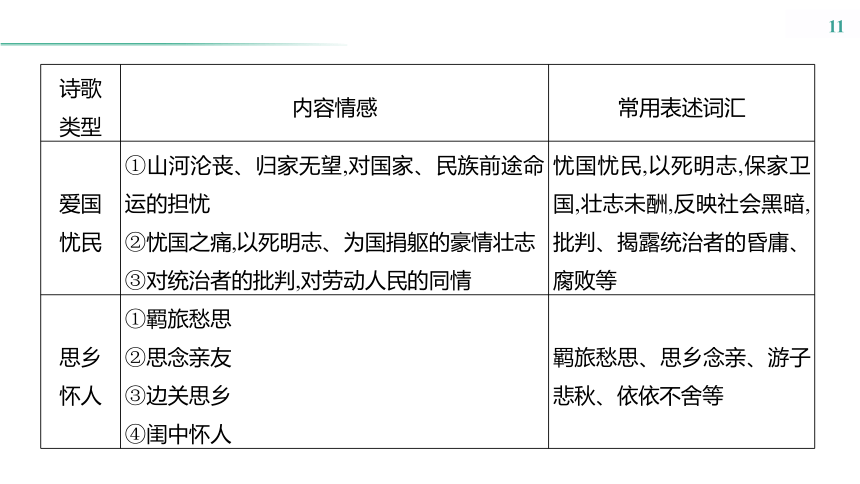

诗歌 类型 内容情感 常用表述词汇

爱国 忧民 ①山河沦丧、归家无望,对国家、民族前途命运的担忧 ②忧国之痛,以死明志、为国捐躯的豪情壮志 ③对统治者的批判,对劳动人民的同情 忧国忧民,以死明志,保家卫国,壮志未酬,反映社会黑暗,批判、揭露统治者的昏庸、腐败等

思乡 怀人 ①羁旅愁思 ②思念亲友 ③边关思乡 ④闺中怀人 羁旅愁思、思乡念亲、游子悲秋、依依不舍等

诗歌 类型 内容情感 常用表述词汇

怀古 ①将历史与现实联系到一起,感慨个人遭遇或抨击社会现实 ②对历史、功名利禄、荣华富贵等做理性思考与评价 ③抒发昔盛今衰的感慨 怀古伤今、怀才不遇、借古讽今等

山水 田园 ①寄情山水、恬淡自然 ②乡民纯朴、好客,向往田园生活 寄情山水、归隐田园、闲适愉悦、悠闲快乐等

四、修辞手法

手法 作用 例句

比喻 化抽象为具体,化无形为有形, 生动形象 征蓬出汉塞,归雁入胡天。(王维《使至

塞上》)

拟人 使描写的事物更形象,表意更 丰富,表达的情感更鲜明 造化钟神秀,阴阳割昏晓。(杜甫《望岳》)

对偶 增强节奏感,使语句整齐、 匀称,朗朗上口 潮平两岸阔,风正一帆悬。(王湾《次北

固山下》)

设问 提醒注意,引起思考,突出 强调某些内容 卖炭得钱何所营 身上衣裳口中食。

(白居易《卖炭翁》)

手法 作用 例句

夸张 突出、鲜明地表现事物,增强感染力 黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞

开。(李贺《雁门太守行》)

借代 使语言简练、形象、含蓄 但愿人长久,千里共婵娟。

(苏轼《水调歌头》)

双关 言在此而意在彼,使诗歌内蕴丰厚, 余味悠长 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始

干。(李商隐《无题》)

互文 上下文互相交错,互相渗透,互相补充, 来表达完整意思能收到笔墨经济,以少 胜多,表意委婉,耐人寻味的艺术效果 将军百战死,壮士十年归。

(《木兰诗》)

五、表现手法

手法 含义作用 例句

借景抒情 借对自然景物或生活场景的描摹刻画来 抒发感情,使感情的抒发更含蓄、委婉 浮云游子意,落日故人情。

(李白《送友人》)

托物言志 把自己的理想、人格、观点融于具体 事物中,咏物和咏怀合二为一 落红不是无情物,化作春泥

更护花。(龚自珍《己亥杂诗

(其五)》)

动静结合 静态和动态相互映衬,化动为静,化静 为动,以动衬静,动静结合 小桥流水人家。(马致远

《天净沙·秋思》)

手法 含义作用 例句

虚实结合 虚中有实,实中有虚,丰富了诗歌意象, 突出文章中心 日月之行,若出其中;星汉灿烂,

若出其里。(曹操《观沧海》)

以小见大 以细小事物或小情节为切入点,发掘出 深刻的哲理或表达某种情感 东风不与周郎便,铜雀春深锁

二乔。(杜牧《赤壁》)

比兴 “比”是比喻,“兴”是起兴。可增强生动性 和鲜明性 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑

女,君子好逑。(《关雎》)

象征 通过特定的、容易引起联想的具体形象, 表现与之相似或相近特点的概念、思想 和感情 人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

(苏轼《水调歌头》)

手法 含义作用 例句

对比 把相对立的事物对照比较,突出所要 表现事物的特点,使形象更鲜明 可怜身上衣正单,心忧炭贱愿

天寒。(白居易《卖炭翁》)

渲染 对环境、景物等作多方面的描写形容, 以突出形象,加强艺术效果 烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近

酒家。(杜牧《泊秦淮》)

衬托 为突出某些人物或事件而用其他人物或 事件作为对比和陪衬。分正衬、反衬。 反衬包括以动衬静、以声衬静、以乐景 写哀情等 黄梅时节家家雨,青草池塘处

处蛙。(赵师秀《约客》)

手法 含义作用 例句

用典 援引史实故事或化用前人的诗文歌赋, 使诗歌语言精练、内容丰富、表达 生动含蓄 持节云中,何日遣冯唐

(苏轼《江城子·密州出猎》)

白描 用最简练的笔墨,不加烘托,描画出鲜明 生动的形象 枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,

古道西风瘦马。(马致远

《天净沙·秋思》)

高频考点·释疑难

考场阅读步骤

古诗词阅读一般分为三步:

第一步:整体阅读(2分钟)

1.上看:看题目,圈题眼,想缘由;找意象,想场景,悟情感;看作者,明朝代,忆风格。

2.下看:看注释,知背景,寻线索。

3.中看:看主体,圈句眼,晓内容(人、事、景、物、情)。

第二步:带题阅读(3分钟)

1.审题干,抓重点,思考点,知暗示,明方向。

2.带问题,回读诗,抓诗眼,展联想,驰想象,析意象,明意境,准解答。

第三步:验证阅读(1分钟)

看问题,定向读,验答案。

考点方法指导

考点一 概括内容,感知意象,明确意境

1.理解内容

(1)借助题目初步把握诗歌内容。题目一般是古诗词的“题眼”,是对全诗内容的高度概括。①“读”标题揭示的写作时间、地点、对象、事件、主旨;②“读”标题交代的写作缘由或目的;③“读”标题暗含的情感或奠定的作品感情基调;④“读”标题揭示的作品线索;⑤“读”标题表明的诗歌题材;⑥“读”标题暗示的诗歌表达技巧。

(2)借助作者、注释及写作背景概括内容。

①结合作者生活的时代知人论世与知人论诗。了解作者的思想性格、生活经历、风格流派及其创作诗歌的时代背景、目的等。

②仔细读注释及写作背景。诗歌注释蕴含多方面信息:介绍写作背景→暗示本诗的思想主旨;介绍作者→暗示本诗的思想情感或写作风格;介绍疑难词语、地名→帮助读懂诗句;介绍相关诗句→暗示本诗的用典或意境;提供与“此诗作于作者贬官(或流放)之际”类似的注解→与诗人仕途失意、对现实不满,或报国无门、壮志难酬、愤懑孤寂等情感有关。

(3)读诗歌。看诗歌本身的内容。有些意象与典故在长期的运用中已经有了比较固定的含意,恰当而灵活地运用这些知识,可以迅速了解诗歌的写作内容。

2.分析意象

(1)景物形象:以所写景物的自然属性为依据,挖掘其社会属性(作者借以抒发的感情、表达的寓意等)。

(2)事物形象:①捕捉所写物象描写特征的词语,分析物象的外在特征(形、色、声、态等)、环境特点和内在品性;②挖掘物象内在的品格、精神,抓住物与志的“契合点”;③联系诗人自身经历和所处社会环境,揣摩诗人所托之情、所言之志。

3.感知意境

(1)描绘诗中展现的图景画面。抓住诗中的主要景物,用自己的语言再现画面。描述时一要忠于原诗,二要用自己的联想和想象加以再创造,语言力求优美。

(2)概括景物所营造的氛围特点。一般用两个双音节词即可,例如孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔、萧瑟凄凉等,注意要能准确地体现景物的特点和情调。

(3)分析作者的思想感情。切忌空洞,要答具体。比如光答“表达了作者感伤的情怀”是不行的,应答出为什么而“感伤”。

考点二 品妙词,赏佳句

1.词语品悟

重点是关键性动词、修饰词、叠词及色彩词。解答时,运用三步法:

(1)先解释该词语的一般含义和在句中的意思;

(2)然后展开联想和想象,再现诗人所描绘的情景;

(3)最后点出表达了诗人什么样的感情或烘托了怎样的意境。

2.佳句赏读

(1)指出该句写景特点,或采用的修辞手法,或用词的生动形象;

(2)说出表达了诗人怎样的思想感情或蕴含了怎样的哲理,给人怎样的启示和思考等。

3.风格辨析

需要根据语言风格各自的特点,结合诗词中有关语句具体辨别、分析,指出表现了诗人怎样的感情。

考点三 知情感,悟主旨

1.审题目

诗词标题常常包含着时间、地点等诸多信息,可以帮助我们去理解诗歌的主题和作者的思想感情。很多诗歌的标题本身就直接用诗歌的意象命题,有的诗歌甚至在意象前直接加上表明作者思想感情的词语,这都有利于我们借助诗歌的标题就能大体上把握诗歌的基本内容。

2.抓关键词句

分析诗词中凝练、传神的字词和诗人抒情、言志、阐理的关键句,从而把握诗歌主旨。《龟虽寿》中“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已”四句,把作者对人生的执着追求和不懈进取的精神显现于纸面,透露出作者希望在有生之年完成祖国统一大业的强烈愿望。

3.析形象特点

通过理解诗词形象,把握诗人情感。古诗词中的典型形象往往表达较固定的情感。如“浮云”常比喻在外漂泊的游子,李白在《送友人》一诗中,借此比喻诗人对朋友依依惜别的心情。

4.辨题材类型

诗词题材不同,表达的思想感情就不同。写景诗(如孟浩然《过故人庄》),表现热爱、向往悠闲自由的生活,表达恬淡闲适的心情及隐逸思想;送别诗(如岑参《白雪歌送武判官归京》),表达依依不舍的留恋,对友人的思念或劝勉安慰;咏物诗(如陆游《卜算子·咏梅》),借某物的特点来表达自己的人格、品性或追求。

【答题模板】本诗通过……的描写(叙述、回忆),抒发(表现)了诗人……的感情。

考点四 赏表现手法

1.明手法:准确指出用了何种手法(可以包括修辞手法、描写手法等)。

2.释理由:结合诗句阐释为什么是用了这种手法。

3.析作用:此手法怎样有效传达出诗人怎样的感情。

【答题模板】运用了……的表现手法,表现了……的内容,抒发了诗人……的情感,结构上起了……的作用。

考点五 描绘画面

1.找出诗句所描写的主要景物。

2.找出景物的修饰语。

3.加上修饰语,描述景物。

4.结合想象,用生动的语言将景物连缀成画面。

【答题模板】描绘了……画面,营造了……氛围。

考点六 对比鉴赏

1.读诗,把握大意

通读要比较鉴赏的诗词,把握其思想内容和主要的写法,包括注释、作者、作品的相关背景知识。

2.审题,找准异同

要结合题干中的比较角度(内容、思想感情、艺术手法等)来寻求诗词的差异性。先分析单首诗词的相关方面,其方法技巧和前面所讲单首诗词的内容、意象、意境、炼字、主旨、表现手法等一致的方面,再找其差异性。

3.作答,点面结合

对于对比鉴赏题,要特别注意是问“异”还是“同”,并且能规范作答,既要有总体结论,又要有具体分析,表述清楚,条理分明。

山东真题组

一、课内阅读

(一)(2023·淄博中考)阅读下面的古诗,选出赏析有误的一项是( )

观沧海

[东汉末]曹操

东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

真题精练·提素能

B

A.本诗是曹操北征乌桓途中登临碣石山所作,诗歌寓情于沧海之景,表现了诗人博大的胸襟和建功立业的情怀。

B.“水何澹澹,山岛竦峙”,动静结合,虚实相生。“澹澹”写出大海水波动荡的状态,“竦、峙”突出山岛高耸峭拔的特点。

C.“树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。”一写山岛草木繁茂,一写秋风强劲、波涛汹涌,共同表现了大海的生机与力量。

D.“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”该句通过神奇的想象表现了大海吞吐日月、包孕星汉的壮阔气势。

(二)(2023·青岛中考)诗歌阅读。

渔家傲·秋思

范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

1.下列对范仲淹《渔家傲·秋思》的理解,不正确的一项是( )

A.“塞下秋来风景异”,到了秋天,边塞的风景与中原地区不同。

B.“衡阳雁去无留意”,南飞的大雁,决意离去,毫无留恋之意。

C.“四面边声连角起”,边塞特有的声音混杂着号角声,一同响起。

D.“燕然未勒归无计”,已经立下了赫赫战功,急切地盼望着归家。

D

2.下列对诗歌的理解,不正确的一项是 ( )

A.《渔家傲·秋思》表达的是戍边将士们的复杂情感,马致远《天净沙·秋思》表达的是游子漂泊他乡的情感。

B.“长烟落日孤城闭”与王维《使至塞上》中的“大漠孤烟直,长河落日圆”,都写“烟”“落日”,但蕴含的情感不同。

C.“羌管悠悠霜满地”和岑参《白雪歌送武判官归京》中的“胡琴琵琶与羌笛”,都写出了军中宴饮奏乐的热闹场面。

D.“将军白发征夫泪”含有思乡、爱国之情,杜甫《春望》中的“白头搔更短”含有忧国念家、叹息衰老之情。

C

二、课外阅读

(一)(2024·山东中考)阅读下面的诗歌,完成问题。

出塞

王褒①

飞蓬似征客,千里自长驱。塞禽唯有雁,关树但生榆。

背山看故垒,系马识馀蒲②。还因麾下骑,来送月支图③。

【注】①王褒:琅邪临沂(今属山东)人,北周文学家。②馀蒲:指西域蒲类国的遗迹。③来送月支图:指西域月氏国遣使来贡、臣服汉朝。月支,即月氏。

1.下列对这首诗歌的理解和分析,不正确的一项是( )

A.第二句气势不凡,写诗人千里远行,驰骋塞外,写法上与“万里赴戎机”相似。

B.五、六句写诗人想象古战场和当年蒲类国的情景,饱含着对麾下将士的深切

同情。

C.七、八句使用“月支图”典故,用历史往事表达诗人建功立业的豪情,言简意丰。

D.本诗描绘了塞外风貌,表现了征客心境,和王维的《使至塞上》同属边塞题材。

A

2.小元选择本诗参加“诗意中国”古诗文朗诵会,老师建议“塞禽唯有雁,关树但生榆”中“唯”“但”二字要重读。请你简要说明这样朗读的理由。

答: “唯”“但”两字都意为只有,两句诗写的是在边塞,除了大雁,几乎看不到其他的飞禽;而在这关口的树木,也只是生长着榆树。重读“唯”“但”更能表现边塞的荒凉和战士们的孤独与坚韧,寄托了诗人对战士们的深切关怀和思念。

(二)(2024·济宁中考)阅读下面这首词,完成问题。

菩萨蛮·登云中①清朔楼

清·朱彝尊

夕阳一半樽前落,月明又上阑②干角。边马尽归心,乡思深不深

小楼家万里,也有愁人倚。望断尺书传,雁飞秋满天。

【注释】①云中:今山西省大同市。②阑干:栏杆。

1.阅读诗词要注意积累意象,下列诗句借“月”抒发的情感与本词不同的一项

是( )

A.露从今夜白,月是故乡明。(杜甫《月夜忆舍弟》)

B.鸡声茅店月,人迹板桥霜。(温庭筠《商山早行》)

C.春风又绿江南岸,明月何时照我还。(王安石《泊船瓜洲》)

D.从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。(陆游《游山西村》)

D

2.赏析画线诗句的表达效果。

答: 最后两句“望断尺书传,雁飞秋满天”在表达效果上极具韵味和深度。首先,“望断”二字通过夸张的手法,生动描绘了主人公盼望家书归来的急切与无奈,表达了词人深深的思乡之情。其次,“尺书传”作为家书的象征,寄托了主人公对远方亲人的无尽思念和关怀。而“雁飞秋满天”则以雁南飞和秋天的广阔景象为背景,营造出一种凄凉而辽远的氛围,进一步强化了主人公的孤独感和思乡之情。两句诗通过景物与情感的交融,将主人公的内心世界展现得淋漓尽致,令人感同身受。

三、比较阅读

(一)(2024·东营中考)诗歌鉴赏。

[甲]凉州词

[唐]王之涣

黄河远上白云间,

一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,

春风不度玉门关。

[乙]恭诵左公西行甘棠①

[清]杨昌浚②

大将筹边尚未还,

湖湘子弟满天山。

新栽杨柳三千里,

引得春风度玉关。

【注】①左公:即左宗棠,湖南人,领兵平定新疆战乱,被誉为“民族英雄”,征战时曾率部在千里戈壁植树造林。甘棠:功德。②浚:一作“濬”。

1.下列说法正确的两项是( )

A.甲诗开端写景,以黄河和万仞山为“孤城”搭建戍边背景;乙诗前两句叙事,表现

平乱部队的浩大气势。

B.两诗后两句通过共同的“杨柳”“春风”“玉门关”意象,描绘了大致相同的画面,

也营造了类似的诗歌意境。

C.古人有折柳赠别的风习,因此两首诗按题材都可归类为送别诗。

D.两首诗在情感表达上用语巧妙,一“怨”一“引”,形象可感,丰富了诗歌意蕴。

AD

2.甲诗既有作者对戍边战士不得还乡的__________,更通过“何须怨”三字表达

对他们的__________。乙诗化用“春风不度玉门关”为“引得春风度玉关”,借以

表达作者对左公的__________、__________之情。

同情

鼓励

敬佩

赞美

(二)(2022·日照中考)古代诗歌阅读。阅读下面两首诗歌,完成下面小题。

晚春

韩愈

草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

移家别湖上亭

[唐]戎昱

好是春风湖上亭,柳条藤蔓系离情。

黄莺久住浑相识,欲别频啼四五声。

1.下列对两首诗的理解与分析,不正确的一项是( )

A.两首诗描绘的都是春景。在诗人们的笔下,草木仿佛都有了情思,成了精灵。

B.朴实无华的杨花榆荚也不甘寂寞,像雪花般漫天飞舞,寥寥数笔,风光满眼。

C.黄莺频频地啼叫,在诗人戎昱看来,是它在离别之际,向久住的湖上亭告别。

D.韩愈诗语言轻灵,戎昱诗风格清新。两首诗构思角度新颖,读起来饶有情趣。

C

2.《晚春》中的“斗”字和《移家别湖上亭》的“系”字用得生动传神,请从拟人手法的角度分别加以赏析。

答: “斗”字运用拟人的修辞手法,形象生动地写出了晚春时节花草树木竞相开花、争妍斗艳的美丽景象。“系”采用拟人化的手法,赋予柳条藤蔓以人的情感,写出了柳条藤蔓牵衣拉裾的动作,表现它们依恋主人不忍主人离去的深情。并使主客移位,巧妙而含蓄地表达了诗人对湖上亭的依恋之情。

全国视野真题组

一、(2024·牡丹江中考)赏析《定风波》,回答问题。

定风波

苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕 一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

1.请描述“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”展现的画面。

答: 示例:词人出游遇雨,对穿林打叶的风雨并不留意,依然不慌不忙,在雨中吟咏长啸,聆听雨韵,思索人生。

2.小序中写到“道中遇雨”“同行皆狼狈,余独不觉”,请结合词句说说作者的生活态度。

答: 示例:“谁怕 一蓑烟雨任平生”,可以看出词人“道中遇雨”的从容,表现了词人乐观旷达的生活态度。

二、(2024·北京中考)阅读《茅屋为秋风所破歌》,完成问题。

茅屋为秋风所破歌

杜甫

①八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

②南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

③俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

④安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

1.根据你的理解,在下面横线上填写恰当的内容。

诗人描述自己的遭际,将自然环境与生活情景的描写相结合。远看,风卷屋

茅,四散飘落;近看,①______________,穿竹林而去;屋内是破旧的“布衾”、睡相不好

的“娇儿”和连绵的②__________。

群童抱茅

雨水

2.诗人写被秋风卷走的屋茅用了“三重”,写自己期待的“广厦”用了“千万间”。其中的“三”和“千万”都不是确定的数量,而是言其多。说说这样的用词蕴含作者怎样的思想感情。

答: ①“三重”茅被风卷走,侧面烘托出深秋时节,狂风呼号,气候恶劣,凸显了诗人生活的艰辛,也暗示着社会动荡,民生疾苦,表达了诗人对现实的深切感受。②“千万间广厦”的渴望表达了诗人对天下寒士的深切关怀和博大胸襟,彰显出他崇高的理想追求和博大的人道主义情怀。

三、(2024·扬州中考)诗歌阅读。

过广陵驿

萨都剌①

秋风江上芙蓉老,阶下数株黄菊鲜。

落叶正飞扬子渡,行人又上广陵船。

寒砧②万户月如水,老雁一声霜满天。

自笑栖迟淮海客③,十年心事一灯前。

【注】①萨都剌:元朝诗人。②砧:捣衣石。③栖迟,长久居留。诗人长年客居南方,故称淮海客。

1.《新元史》评萨都剌的诗具有“清丽”的特点,请结合“寒砧万户月如水,老雁一声霜满天”赏析。

答: 该句使用了视听结合的手法,渲染了凄凉、冷清、孤寂的氛围,表达了诗人对家乡的思念之情以及漂泊之苦,对于同样分处两地的人们寄予了深切的同情。

2.结合诗歌内容,简析诗中“自笑”的内涵。

答: 诗人“自笑”自己是一个在江南滞留的客人,十多年的心事,只有一盏明灯知晓而已,带有自我解嘲的意味,也是对自己的宽慰,同时又有着惆怅而又无可奈何之情。

四、(2024·江西中考)阅读下面两首宋诗,完成问题。

新笋

朱松

春风吹起箨龙①儿,戢戢②满山人未知。

急唤苍头③斫烟雨,明朝吹作碧参差。

咏新荷

蔡楠

朱阑桥下水平池④,四面无风柳自垂。

疑似水仙⑤吟意⑥懒,碧罗笺⑦卷未题诗。

【注】①箨(tuò)龙:竹笋的别名。②戢戢(jí):象声词。风吹竹笋声。③苍头:仆人。④水平池:水与池面相平。⑤水仙:水中女神。⑥吟意:吟诗的兴趣。⑦罗:丝织品。笺:精美的纸张,供题诗、写信等用。

1.下列对诗歌的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.《新笋》前两句写出了竹笋在春风中迅速成长的景象。

B.《新笋》后两句想象仆人冒雨砍笋的情景,流露出担忧之情。

C.《咏新荷》前两句写新荷的生长环境,后两句写新荷的特点。

D.《咏新荷》末句把尚未舒展的荷叶,比作卷着的空白绿色罗笺,极富想象力。

2.从内容或写作技巧的角度,简要分析这两首诗的共同点。

答: 示例一:两首诗都是写新生事物,所写景物清新而充满生机,富有情趣。

示例二:两首诗写物都发挥想象,运用了虚写的手法。

B

本课结束

第三部分 古诗文阅读

专题十一 古诗词阅读

中考新风向

高频考点·释疑难

必备知识·夯根基

真题精练·提素能

中考新风向

学业质量 标准 1.广泛阅读古今中外的诗歌、小说、散文、戏剧等文学作品,在阅读过程

中能把握主要内容,并通过朗读、概括、讲述等方式,表达对作品的理解。

2.能理清行文思路,用多种形式介绍所读作品的基本脉络。

3.能从多角度揣摩、品味经典作品中的重要词句和富有表现力的语言,

通过圈点、批注等多种方法呈现对作品中语言、形象、情感、主题的

理解。

4.能分类整理富有表现力的词语、精彩段落和经典诗文名句,分析作品

表现手法的作用。

5.了解基本的中国古代文化常识。

山东中考 备考建议 1.强化课内外积累,大量诵读、反复吟咏,在吟咏中品味诗词的意蕴和情趣。

2.掌握诗词类别及其特点,理解和鉴赏诗词在表情达意、节奏韵律等方面的不同。

3.把握诗歌意象,借助意象理解诗词的内容和题材,借助精妙词语体会意境,体会诗人情感。

4.积累常见的古诗词知识,以及常见考点的答题方法。

必备知识·夯根基

一、常见意象分类

类别 意象及含义

树木 花草 类 ①松柏:孤直顽强、坚贞不屈、正气凛然

②竹:坚贞高洁、正直谦虚

③花:菊象征高洁、隐逸、脱俗;桃花象征美女容颜;牡丹象征高贵、富贵;杨花象征飘零、离散;兰花象征追求淡泊、君子隐士;梅花象征高洁傲岸、不屈不挠、不畏权贵、敢为人先

④柳:离别、留恋、伤感

⑤浮萍、蓬草:飘零、孤苦、离别羁旅

⑥梧桐:悲秋、孤独、失意

⑦落花:青春易逝

⑧芭蕉:愁苦

类别 意象及含义

动物 类 ①乌鸦:衰败、荒凉、不祥

②鸿雁、青鸟:思乡怀亲,羁旅伤感

③杜鹃、猿啼:凄凉、哀伤、忧愁、忧思

④燕子:象征爱情;寄托时事变迁,人事代谢;象征春天的美好,传达惜春之情

⑤蝉:志行高洁

类别 意象及含义

自然 风物 类 ①夕阳:失落凄凉、漂泊沧桑、苍茫沉郁、思乡怀古

②白云、青山:自由不羁、淡泊名利

③月亮:思乡念亲、悲欢离合、时光流逝

④冰雪:心志忠贞、品格高尚

⑤流水:时光易逝、怀古思念、爱恨情长

⑥雨:应时润物、安静祥和,孤独愁苦、漂泊沦落

⑦秋:万物凋零、思乡怀人、心胸壮阔

类别 意象及含义

器乐 类 ①羌笛竹管:戍边、哀怨、思乡

②喇叭:狐假虎威、虚张声势

场所 类 ①古迹:怀古伤今

②长亭:送别之悲

③关山:思乡念人

二、常见语言风格

类别 特点 示例

朴素自然 直接叙述,全用白描,不加修饰 采菊东篱下,悠然见南山

清新雅致 用语新颖,不落俗套 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥

含蓄隽永 委婉含蓄道出,耐人寻味 君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池

豪迈奔放 语言奔放,富有气势,狂放不羁 老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍

悲壮慷慨 心怀愤慨,语言充满感慨悲愤 念天地之悠悠,独怆然而涕下

沉郁顿挫 笔调苍老遒劲,语言凝重深沉 国破山河在,城春草木深

三、常见类型及内容情感

诗歌 类型 内容情感 常用表述词汇

边塞 ①对山河沦陷的痛苦,对战争的厌倦 ②讴歌边塞将士 ③对建功立业的渴望和保家卫国的豪情 ④将士和亲人相互思念的深沉情感 杀敌报国、建功立业、孤独伤感、思乡怀亲、壮志难酬等

诗歌 类型 内容情感 常用表述词汇

爱国 忧民 ①山河沦丧、归家无望,对国家、民族前途命运的担忧 ②忧国之痛,以死明志、为国捐躯的豪情壮志 ③对统治者的批判,对劳动人民的同情 忧国忧民,以死明志,保家卫国,壮志未酬,反映社会黑暗,批判、揭露统治者的昏庸、腐败等

思乡 怀人 ①羁旅愁思 ②思念亲友 ③边关思乡 ④闺中怀人 羁旅愁思、思乡念亲、游子悲秋、依依不舍等

诗歌 类型 内容情感 常用表述词汇

怀古 ①将历史与现实联系到一起,感慨个人遭遇或抨击社会现实 ②对历史、功名利禄、荣华富贵等做理性思考与评价 ③抒发昔盛今衰的感慨 怀古伤今、怀才不遇、借古讽今等

山水 田园 ①寄情山水、恬淡自然 ②乡民纯朴、好客,向往田园生活 寄情山水、归隐田园、闲适愉悦、悠闲快乐等

四、修辞手法

手法 作用 例句

比喻 化抽象为具体,化无形为有形, 生动形象 征蓬出汉塞,归雁入胡天。(王维《使至

塞上》)

拟人 使描写的事物更形象,表意更 丰富,表达的情感更鲜明 造化钟神秀,阴阳割昏晓。(杜甫《望岳》)

对偶 增强节奏感,使语句整齐、 匀称,朗朗上口 潮平两岸阔,风正一帆悬。(王湾《次北

固山下》)

设问 提醒注意,引起思考,突出 强调某些内容 卖炭得钱何所营 身上衣裳口中食。

(白居易《卖炭翁》)

手法 作用 例句

夸张 突出、鲜明地表现事物,增强感染力 黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞

开。(李贺《雁门太守行》)

借代 使语言简练、形象、含蓄 但愿人长久,千里共婵娟。

(苏轼《水调歌头》)

双关 言在此而意在彼,使诗歌内蕴丰厚, 余味悠长 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始

干。(李商隐《无题》)

互文 上下文互相交错,互相渗透,互相补充, 来表达完整意思能收到笔墨经济,以少 胜多,表意委婉,耐人寻味的艺术效果 将军百战死,壮士十年归。

(《木兰诗》)

五、表现手法

手法 含义作用 例句

借景抒情 借对自然景物或生活场景的描摹刻画来 抒发感情,使感情的抒发更含蓄、委婉 浮云游子意,落日故人情。

(李白《送友人》)

托物言志 把自己的理想、人格、观点融于具体 事物中,咏物和咏怀合二为一 落红不是无情物,化作春泥

更护花。(龚自珍《己亥杂诗

(其五)》)

动静结合 静态和动态相互映衬,化动为静,化静 为动,以动衬静,动静结合 小桥流水人家。(马致远

《天净沙·秋思》)

手法 含义作用 例句

虚实结合 虚中有实,实中有虚,丰富了诗歌意象, 突出文章中心 日月之行,若出其中;星汉灿烂,

若出其里。(曹操《观沧海》)

以小见大 以细小事物或小情节为切入点,发掘出 深刻的哲理或表达某种情感 东风不与周郎便,铜雀春深锁

二乔。(杜牧《赤壁》)

比兴 “比”是比喻,“兴”是起兴。可增强生动性 和鲜明性 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑

女,君子好逑。(《关雎》)

象征 通过特定的、容易引起联想的具体形象, 表现与之相似或相近特点的概念、思想 和感情 人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

(苏轼《水调歌头》)

手法 含义作用 例句

对比 把相对立的事物对照比较,突出所要 表现事物的特点,使形象更鲜明 可怜身上衣正单,心忧炭贱愿

天寒。(白居易《卖炭翁》)

渲染 对环境、景物等作多方面的描写形容, 以突出形象,加强艺术效果 烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近

酒家。(杜牧《泊秦淮》)

衬托 为突出某些人物或事件而用其他人物或 事件作为对比和陪衬。分正衬、反衬。 反衬包括以动衬静、以声衬静、以乐景 写哀情等 黄梅时节家家雨,青草池塘处

处蛙。(赵师秀《约客》)

手法 含义作用 例句

用典 援引史实故事或化用前人的诗文歌赋, 使诗歌语言精练、内容丰富、表达 生动含蓄 持节云中,何日遣冯唐

(苏轼《江城子·密州出猎》)

白描 用最简练的笔墨,不加烘托,描画出鲜明 生动的形象 枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,

古道西风瘦马。(马致远

《天净沙·秋思》)

高频考点·释疑难

考场阅读步骤

古诗词阅读一般分为三步:

第一步:整体阅读(2分钟)

1.上看:看题目,圈题眼,想缘由;找意象,想场景,悟情感;看作者,明朝代,忆风格。

2.下看:看注释,知背景,寻线索。

3.中看:看主体,圈句眼,晓内容(人、事、景、物、情)。

第二步:带题阅读(3分钟)

1.审题干,抓重点,思考点,知暗示,明方向。

2.带问题,回读诗,抓诗眼,展联想,驰想象,析意象,明意境,准解答。

第三步:验证阅读(1分钟)

看问题,定向读,验答案。

考点方法指导

考点一 概括内容,感知意象,明确意境

1.理解内容

(1)借助题目初步把握诗歌内容。题目一般是古诗词的“题眼”,是对全诗内容的高度概括。①“读”标题揭示的写作时间、地点、对象、事件、主旨;②“读”标题交代的写作缘由或目的;③“读”标题暗含的情感或奠定的作品感情基调;④“读”标题揭示的作品线索;⑤“读”标题表明的诗歌题材;⑥“读”标题暗示的诗歌表达技巧。

(2)借助作者、注释及写作背景概括内容。

①结合作者生活的时代知人论世与知人论诗。了解作者的思想性格、生活经历、风格流派及其创作诗歌的时代背景、目的等。

②仔细读注释及写作背景。诗歌注释蕴含多方面信息:介绍写作背景→暗示本诗的思想主旨;介绍作者→暗示本诗的思想情感或写作风格;介绍疑难词语、地名→帮助读懂诗句;介绍相关诗句→暗示本诗的用典或意境;提供与“此诗作于作者贬官(或流放)之际”类似的注解→与诗人仕途失意、对现实不满,或报国无门、壮志难酬、愤懑孤寂等情感有关。

(3)读诗歌。看诗歌本身的内容。有些意象与典故在长期的运用中已经有了比较固定的含意,恰当而灵活地运用这些知识,可以迅速了解诗歌的写作内容。

2.分析意象

(1)景物形象:以所写景物的自然属性为依据,挖掘其社会属性(作者借以抒发的感情、表达的寓意等)。

(2)事物形象:①捕捉所写物象描写特征的词语,分析物象的外在特征(形、色、声、态等)、环境特点和内在品性;②挖掘物象内在的品格、精神,抓住物与志的“契合点”;③联系诗人自身经历和所处社会环境,揣摩诗人所托之情、所言之志。

3.感知意境

(1)描绘诗中展现的图景画面。抓住诗中的主要景物,用自己的语言再现画面。描述时一要忠于原诗,二要用自己的联想和想象加以再创造,语言力求优美。

(2)概括景物所营造的氛围特点。一般用两个双音节词即可,例如孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔、萧瑟凄凉等,注意要能准确地体现景物的特点和情调。

(3)分析作者的思想感情。切忌空洞,要答具体。比如光答“表达了作者感伤的情怀”是不行的,应答出为什么而“感伤”。

考点二 品妙词,赏佳句

1.词语品悟

重点是关键性动词、修饰词、叠词及色彩词。解答时,运用三步法:

(1)先解释该词语的一般含义和在句中的意思;

(2)然后展开联想和想象,再现诗人所描绘的情景;

(3)最后点出表达了诗人什么样的感情或烘托了怎样的意境。

2.佳句赏读

(1)指出该句写景特点,或采用的修辞手法,或用词的生动形象;

(2)说出表达了诗人怎样的思想感情或蕴含了怎样的哲理,给人怎样的启示和思考等。

3.风格辨析

需要根据语言风格各自的特点,结合诗词中有关语句具体辨别、分析,指出表现了诗人怎样的感情。

考点三 知情感,悟主旨

1.审题目

诗词标题常常包含着时间、地点等诸多信息,可以帮助我们去理解诗歌的主题和作者的思想感情。很多诗歌的标题本身就直接用诗歌的意象命题,有的诗歌甚至在意象前直接加上表明作者思想感情的词语,这都有利于我们借助诗歌的标题就能大体上把握诗歌的基本内容。

2.抓关键词句

分析诗词中凝练、传神的字词和诗人抒情、言志、阐理的关键句,从而把握诗歌主旨。《龟虽寿》中“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已”四句,把作者对人生的执着追求和不懈进取的精神显现于纸面,透露出作者希望在有生之年完成祖国统一大业的强烈愿望。

3.析形象特点

通过理解诗词形象,把握诗人情感。古诗词中的典型形象往往表达较固定的情感。如“浮云”常比喻在外漂泊的游子,李白在《送友人》一诗中,借此比喻诗人对朋友依依惜别的心情。

4.辨题材类型

诗词题材不同,表达的思想感情就不同。写景诗(如孟浩然《过故人庄》),表现热爱、向往悠闲自由的生活,表达恬淡闲适的心情及隐逸思想;送别诗(如岑参《白雪歌送武判官归京》),表达依依不舍的留恋,对友人的思念或劝勉安慰;咏物诗(如陆游《卜算子·咏梅》),借某物的特点来表达自己的人格、品性或追求。

【答题模板】本诗通过……的描写(叙述、回忆),抒发(表现)了诗人……的感情。

考点四 赏表现手法

1.明手法:准确指出用了何种手法(可以包括修辞手法、描写手法等)。

2.释理由:结合诗句阐释为什么是用了这种手法。

3.析作用:此手法怎样有效传达出诗人怎样的感情。

【答题模板】运用了……的表现手法,表现了……的内容,抒发了诗人……的情感,结构上起了……的作用。

考点五 描绘画面

1.找出诗句所描写的主要景物。

2.找出景物的修饰语。

3.加上修饰语,描述景物。

4.结合想象,用生动的语言将景物连缀成画面。

【答题模板】描绘了……画面,营造了……氛围。

考点六 对比鉴赏

1.读诗,把握大意

通读要比较鉴赏的诗词,把握其思想内容和主要的写法,包括注释、作者、作品的相关背景知识。

2.审题,找准异同

要结合题干中的比较角度(内容、思想感情、艺术手法等)来寻求诗词的差异性。先分析单首诗词的相关方面,其方法技巧和前面所讲单首诗词的内容、意象、意境、炼字、主旨、表现手法等一致的方面,再找其差异性。

3.作答,点面结合

对于对比鉴赏题,要特别注意是问“异”还是“同”,并且能规范作答,既要有总体结论,又要有具体分析,表述清楚,条理分明。

山东真题组

一、课内阅读

(一)(2023·淄博中考)阅读下面的古诗,选出赏析有误的一项是( )

观沧海

[东汉末]曹操

东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

真题精练·提素能

B

A.本诗是曹操北征乌桓途中登临碣石山所作,诗歌寓情于沧海之景,表现了诗人博大的胸襟和建功立业的情怀。

B.“水何澹澹,山岛竦峙”,动静结合,虚实相生。“澹澹”写出大海水波动荡的状态,“竦、峙”突出山岛高耸峭拔的特点。

C.“树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。”一写山岛草木繁茂,一写秋风强劲、波涛汹涌,共同表现了大海的生机与力量。

D.“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”该句通过神奇的想象表现了大海吞吐日月、包孕星汉的壮阔气势。

(二)(2023·青岛中考)诗歌阅读。

渔家傲·秋思

范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

1.下列对范仲淹《渔家傲·秋思》的理解,不正确的一项是( )

A.“塞下秋来风景异”,到了秋天,边塞的风景与中原地区不同。

B.“衡阳雁去无留意”,南飞的大雁,决意离去,毫无留恋之意。

C.“四面边声连角起”,边塞特有的声音混杂着号角声,一同响起。

D.“燕然未勒归无计”,已经立下了赫赫战功,急切地盼望着归家。

D

2.下列对诗歌的理解,不正确的一项是 ( )

A.《渔家傲·秋思》表达的是戍边将士们的复杂情感,马致远《天净沙·秋思》表达的是游子漂泊他乡的情感。

B.“长烟落日孤城闭”与王维《使至塞上》中的“大漠孤烟直,长河落日圆”,都写“烟”“落日”,但蕴含的情感不同。

C.“羌管悠悠霜满地”和岑参《白雪歌送武判官归京》中的“胡琴琵琶与羌笛”,都写出了军中宴饮奏乐的热闹场面。

D.“将军白发征夫泪”含有思乡、爱国之情,杜甫《春望》中的“白头搔更短”含有忧国念家、叹息衰老之情。

C

二、课外阅读

(一)(2024·山东中考)阅读下面的诗歌,完成问题。

出塞

王褒①

飞蓬似征客,千里自长驱。塞禽唯有雁,关树但生榆。

背山看故垒,系马识馀蒲②。还因麾下骑,来送月支图③。

【注】①王褒:琅邪临沂(今属山东)人,北周文学家。②馀蒲:指西域蒲类国的遗迹。③来送月支图:指西域月氏国遣使来贡、臣服汉朝。月支,即月氏。

1.下列对这首诗歌的理解和分析,不正确的一项是( )

A.第二句气势不凡,写诗人千里远行,驰骋塞外,写法上与“万里赴戎机”相似。

B.五、六句写诗人想象古战场和当年蒲类国的情景,饱含着对麾下将士的深切

同情。

C.七、八句使用“月支图”典故,用历史往事表达诗人建功立业的豪情,言简意丰。

D.本诗描绘了塞外风貌,表现了征客心境,和王维的《使至塞上》同属边塞题材。

A

2.小元选择本诗参加“诗意中国”古诗文朗诵会,老师建议“塞禽唯有雁,关树但生榆”中“唯”“但”二字要重读。请你简要说明这样朗读的理由。

答: “唯”“但”两字都意为只有,两句诗写的是在边塞,除了大雁,几乎看不到其他的飞禽;而在这关口的树木,也只是生长着榆树。重读“唯”“但”更能表现边塞的荒凉和战士们的孤独与坚韧,寄托了诗人对战士们的深切关怀和思念。

(二)(2024·济宁中考)阅读下面这首词,完成问题。

菩萨蛮·登云中①清朔楼

清·朱彝尊

夕阳一半樽前落,月明又上阑②干角。边马尽归心,乡思深不深

小楼家万里,也有愁人倚。望断尺书传,雁飞秋满天。

【注释】①云中:今山西省大同市。②阑干:栏杆。

1.阅读诗词要注意积累意象,下列诗句借“月”抒发的情感与本词不同的一项

是( )

A.露从今夜白,月是故乡明。(杜甫《月夜忆舍弟》)

B.鸡声茅店月,人迹板桥霜。(温庭筠《商山早行》)

C.春风又绿江南岸,明月何时照我还。(王安石《泊船瓜洲》)

D.从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。(陆游《游山西村》)

D

2.赏析画线诗句的表达效果。

答: 最后两句“望断尺书传,雁飞秋满天”在表达效果上极具韵味和深度。首先,“望断”二字通过夸张的手法,生动描绘了主人公盼望家书归来的急切与无奈,表达了词人深深的思乡之情。其次,“尺书传”作为家书的象征,寄托了主人公对远方亲人的无尽思念和关怀。而“雁飞秋满天”则以雁南飞和秋天的广阔景象为背景,营造出一种凄凉而辽远的氛围,进一步强化了主人公的孤独感和思乡之情。两句诗通过景物与情感的交融,将主人公的内心世界展现得淋漓尽致,令人感同身受。

三、比较阅读

(一)(2024·东营中考)诗歌鉴赏。

[甲]凉州词

[唐]王之涣

黄河远上白云间,

一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,

春风不度玉门关。

[乙]恭诵左公西行甘棠①

[清]杨昌浚②

大将筹边尚未还,

湖湘子弟满天山。

新栽杨柳三千里,

引得春风度玉关。

【注】①左公:即左宗棠,湖南人,领兵平定新疆战乱,被誉为“民族英雄”,征战时曾率部在千里戈壁植树造林。甘棠:功德。②浚:一作“濬”。

1.下列说法正确的两项是( )

A.甲诗开端写景,以黄河和万仞山为“孤城”搭建戍边背景;乙诗前两句叙事,表现

平乱部队的浩大气势。

B.两诗后两句通过共同的“杨柳”“春风”“玉门关”意象,描绘了大致相同的画面,

也营造了类似的诗歌意境。

C.古人有折柳赠别的风习,因此两首诗按题材都可归类为送别诗。

D.两首诗在情感表达上用语巧妙,一“怨”一“引”,形象可感,丰富了诗歌意蕴。

AD

2.甲诗既有作者对戍边战士不得还乡的__________,更通过“何须怨”三字表达

对他们的__________。乙诗化用“春风不度玉门关”为“引得春风度玉关”,借以

表达作者对左公的__________、__________之情。

同情

鼓励

敬佩

赞美

(二)(2022·日照中考)古代诗歌阅读。阅读下面两首诗歌,完成下面小题。

晚春

韩愈

草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

移家别湖上亭

[唐]戎昱

好是春风湖上亭,柳条藤蔓系离情。

黄莺久住浑相识,欲别频啼四五声。

1.下列对两首诗的理解与分析,不正确的一项是( )

A.两首诗描绘的都是春景。在诗人们的笔下,草木仿佛都有了情思,成了精灵。

B.朴实无华的杨花榆荚也不甘寂寞,像雪花般漫天飞舞,寥寥数笔,风光满眼。

C.黄莺频频地啼叫,在诗人戎昱看来,是它在离别之际,向久住的湖上亭告别。

D.韩愈诗语言轻灵,戎昱诗风格清新。两首诗构思角度新颖,读起来饶有情趣。

C

2.《晚春》中的“斗”字和《移家别湖上亭》的“系”字用得生动传神,请从拟人手法的角度分别加以赏析。

答: “斗”字运用拟人的修辞手法,形象生动地写出了晚春时节花草树木竞相开花、争妍斗艳的美丽景象。“系”采用拟人化的手法,赋予柳条藤蔓以人的情感,写出了柳条藤蔓牵衣拉裾的动作,表现它们依恋主人不忍主人离去的深情。并使主客移位,巧妙而含蓄地表达了诗人对湖上亭的依恋之情。

全国视野真题组

一、(2024·牡丹江中考)赏析《定风波》,回答问题。

定风波

苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕 一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

1.请描述“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”展现的画面。

答: 示例:词人出游遇雨,对穿林打叶的风雨并不留意,依然不慌不忙,在雨中吟咏长啸,聆听雨韵,思索人生。

2.小序中写到“道中遇雨”“同行皆狼狈,余独不觉”,请结合词句说说作者的生活态度。

答: 示例:“谁怕 一蓑烟雨任平生”,可以看出词人“道中遇雨”的从容,表现了词人乐观旷达的生活态度。

二、(2024·北京中考)阅读《茅屋为秋风所破歌》,完成问题。

茅屋为秋风所破歌

杜甫

①八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

②南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

③俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

④安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

1.根据你的理解,在下面横线上填写恰当的内容。

诗人描述自己的遭际,将自然环境与生活情景的描写相结合。远看,风卷屋

茅,四散飘落;近看,①______________,穿竹林而去;屋内是破旧的“布衾”、睡相不好

的“娇儿”和连绵的②__________。

群童抱茅

雨水

2.诗人写被秋风卷走的屋茅用了“三重”,写自己期待的“广厦”用了“千万间”。其中的“三”和“千万”都不是确定的数量,而是言其多。说说这样的用词蕴含作者怎样的思想感情。

答: ①“三重”茅被风卷走,侧面烘托出深秋时节,狂风呼号,气候恶劣,凸显了诗人生活的艰辛,也暗示着社会动荡,民生疾苦,表达了诗人对现实的深切感受。②“千万间广厦”的渴望表达了诗人对天下寒士的深切关怀和博大胸襟,彰显出他崇高的理想追求和博大的人道主义情怀。

三、(2024·扬州中考)诗歌阅读。

过广陵驿

萨都剌①

秋风江上芙蓉老,阶下数株黄菊鲜。

落叶正飞扬子渡,行人又上广陵船。

寒砧②万户月如水,老雁一声霜满天。

自笑栖迟淮海客③,十年心事一灯前。

【注】①萨都剌:元朝诗人。②砧:捣衣石。③栖迟,长久居留。诗人长年客居南方,故称淮海客。

1.《新元史》评萨都剌的诗具有“清丽”的特点,请结合“寒砧万户月如水,老雁一声霜满天”赏析。

答: 该句使用了视听结合的手法,渲染了凄凉、冷清、孤寂的氛围,表达了诗人对家乡的思念之情以及漂泊之苦,对于同样分处两地的人们寄予了深切的同情。

2.结合诗歌内容,简析诗中“自笑”的内涵。

答: 诗人“自笑”自己是一个在江南滞留的客人,十多年的心事,只有一盏明灯知晓而已,带有自我解嘲的意味,也是对自己的宽慰,同时又有着惆怅而又无可奈何之情。

四、(2024·江西中考)阅读下面两首宋诗,完成问题。

新笋

朱松

春风吹起箨龙①儿,戢戢②满山人未知。

急唤苍头③斫烟雨,明朝吹作碧参差。

咏新荷

蔡楠

朱阑桥下水平池④,四面无风柳自垂。

疑似水仙⑤吟意⑥懒,碧罗笺⑦卷未题诗。

【注】①箨(tuò)龙:竹笋的别名。②戢戢(jí):象声词。风吹竹笋声。③苍头:仆人。④水平池:水与池面相平。⑤水仙:水中女神。⑥吟意:吟诗的兴趣。⑦罗:丝织品。笺:精美的纸张,供题诗、写信等用。

1.下列对诗歌的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.《新笋》前两句写出了竹笋在春风中迅速成长的景象。

B.《新笋》后两句想象仆人冒雨砍笋的情景,流露出担忧之情。

C.《咏新荷》前两句写新荷的生长环境,后两句写新荷的特点。

D.《咏新荷》末句把尚未舒展的荷叶,比作卷着的空白绿色罗笺,极富想象力。

2.从内容或写作技巧的角度,简要分析这两首诗的共同点。

答: 示例一:两首诗都是写新生事物,所写景物清新而充满生机,富有情趣。

示例二:两首诗写物都发挥想象,运用了虚写的手法。

B

本课结束

同课章节目录