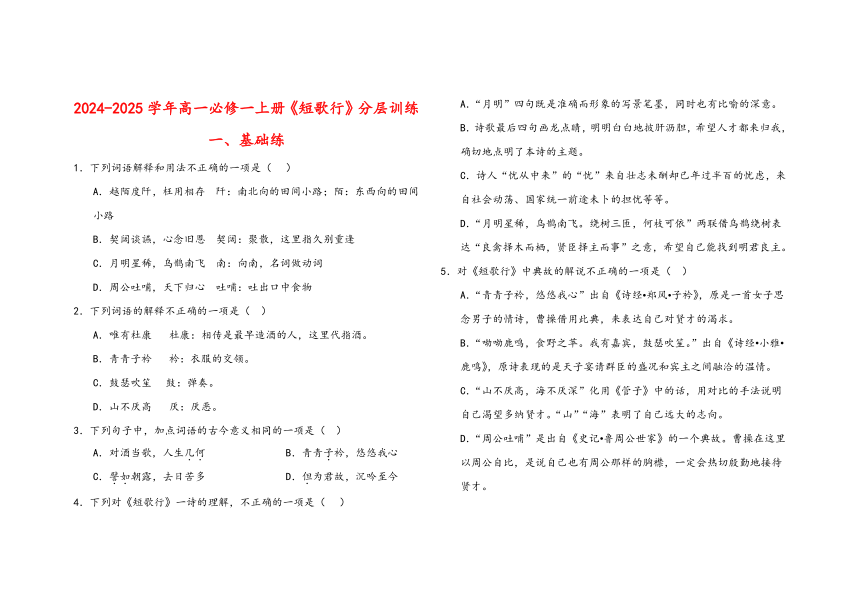

7.1《短歌行》分层训练 (含解析)2024-2025学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 7.1《短歌行》分层训练 (含解析)2024-2025学年统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 41.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-11-14 16:31:11 | ||

图片预览

文档简介

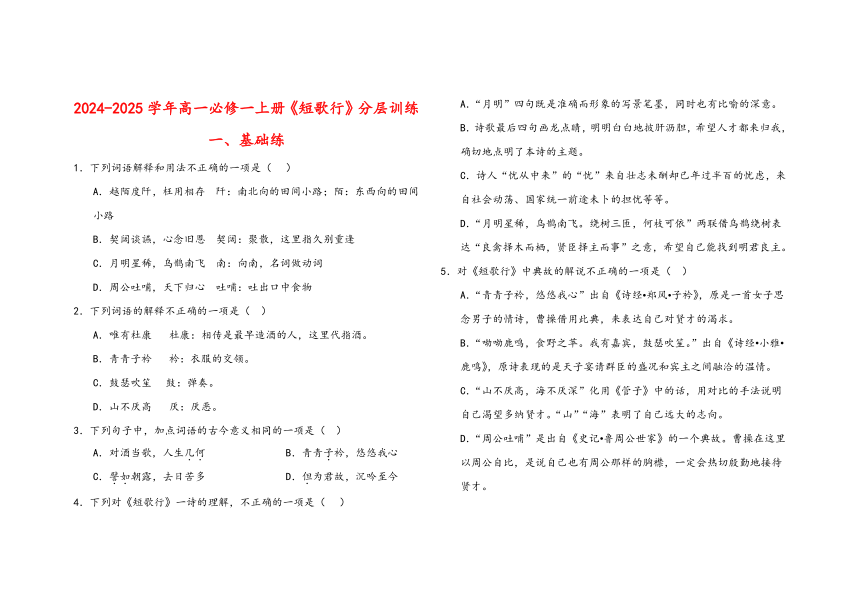

2024-2025学年高一必修一上册《短歌行》分层训练

一、基础练

1.下列词语解释和用法不正确的一项是( )

A.越陌度阡,枉用相存 阡:南北向的田间小路;陌:东西向的田间小路

B.契阔谈讌,心念旧恩 契阔:聚散,这里指久别重逢

C.月明星稀,乌鹊南飞 南:向南,名词做动词

D.周公吐哺,天下归心 吐哺:吐出口中食物

2.下列词语的解释不正确的一项是( )

A.唯有杜康 杜康:相传是最早造酒的人,这里代指酒。

B.青青子衿 衿:衣服的交领。

C.鼓瑟吹笙 鼓:弹奏。

D.山不厌高 厌:厌恶。

3.下列句子中,加点词语的古今意义相同的一项是( )

A.对酒当歌,人生几何 B.青青子衿,悠悠我心

C.譬如朝露,去日苦多 D.但为君故,沉吟至今

4.下列对《短歌行》一诗的理解,不正确的一项是( )

A.“月明”四句既是准确而形象的写景笔墨,同时也有比喻的深意。

B.诗歌最后四句画龙点睛,明明白白地披肝沥胆,希望人才都来归我,确切地点明了本诗的主题。

C.诗人“忧从中来”的“忧”来自壮志未酬却已年过半百的忧虑,来自社会动荡、国家统一前途未卜的担忧等等。

D.“月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依”两联借乌鹊绕树表达“良禽择木而栖,贤臣择主而事”之意,希望自己能找到明君良主。

5.对《短歌行》中典故的解说不正确的一项是( )

A.“青青子衿,悠悠我心”出自《诗经 郑风 子衿》,原是一首女子思念男子的情诗,曹操借用此典,来表达自己对贤才的渴求。

B.“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。”出自《诗经 小雅 鹿鸣》,原诗表现的是天子宴请群臣的盛况和宾主之间融洽的温情。

C.“山不厌高,海不厌深”化用《管子》中的话,用对比的手法说明自己渴望多纳贤才。“山”“海”表明了自己远大的志向。

D.“周公吐哺”是出自《史记 鲁周公世家》的一个典故。曹操在这里以周公自比,是说自己也有周公那样的胸襟,一定会热切殷勤地接待贤才。

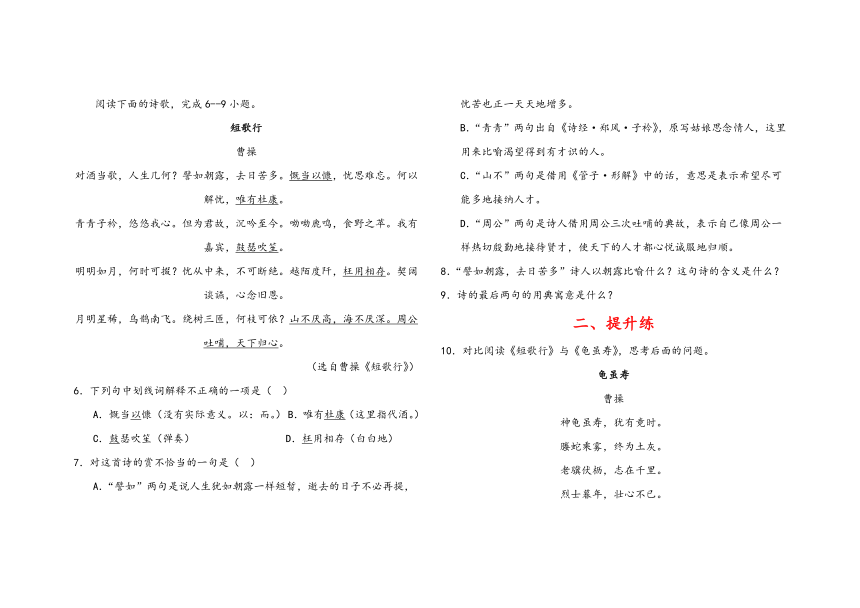

阅读下面的诗歌,完成6--9小题。

短歌行

曹操

对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。慨当以慷,忧思难忘。何以解忧,唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。越陌度阡,枉用相存。契阔谈讌,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

(选自曹操《短歌行》)

6.下列句中划线词解释不正确的一项是( )

A.慨当以慷(没有实际意义。以:而。) B.唯有杜康(这里指代酒。)

C.鼓瑟吹笙(弹奏) D.枉用相存(白白地)

7.对这首诗的赏不恰当的一句是( )

A.“譬如”两句是说人生犹如朝露一样短暂,逝去的日子不必再提,忧苦也正一天天地增多。

B.“青青”两句出自《诗经·郑风·子衿》,原写姑娘思念情人,这里用来比喻渴望得到有才识的人。

C.“山不”两句是借用《管子·形解》中的话,意思是表示希望尽可能多地接纳人才。

D.“周公”两句是诗人借用周公三次吐哺的典故,表示自己像周公一样热切殷勤地接待贤才,使天下的人才都心悦诚服地归顺。

8.“譬如朝露,去日苦多”诗人以朝露比喻什么?这句诗的含义是什么?

9.诗的最后两句的用典寓意是什么?

二、提升练

10.对比阅读《短歌行》与《龟虽寿》,思考后面的问题。

龟虽寿

曹操

神龟虽寿,犹有竟时。

螣蛇乘雾,终为土灰。

老骥伏枥,志在千里。

烈士暮年,壮心不已。

盈缩之期,不但在天;

养怡之福,可得永年。

幸甚至哉,歌以咏志。

(1)这两首诗的主旨有何异同?

(2)这两首诗在艺术手法上有什么异同?

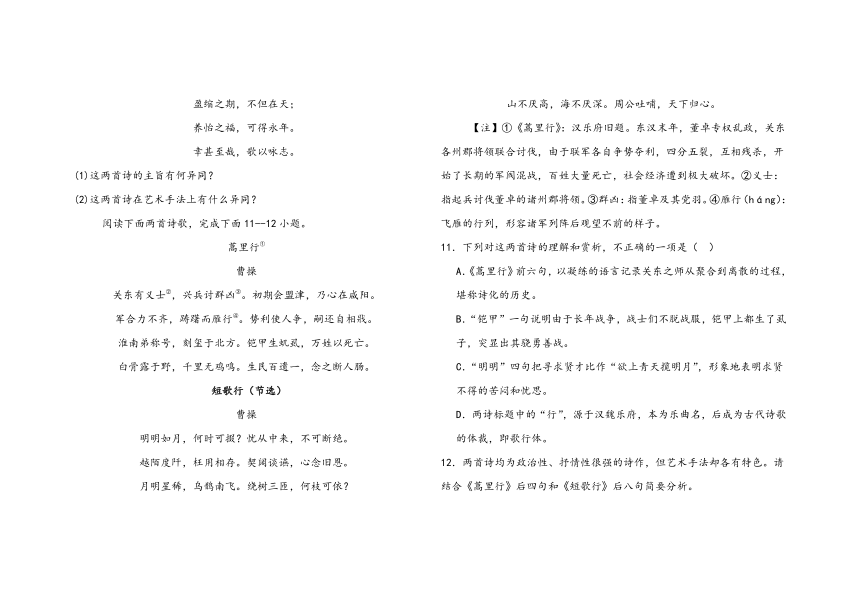

阅读下面两首诗歌,完成下面11--12小题。

蒿里行①

曹操

关东有义士②,兴兵讨群凶③。初期会盟津,乃心在咸阳。

军合力不齐,踌躇而雁行④。势利使人争,嗣还自相戕。

淮南弟称号,刻玺于北方。铠甲生虮虱,万姓以死亡。

白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。

短歌行(节选)

曹操

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈 ,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

【注】①《蒿里行》:汉乐府旧题。东汉末年,董卓专权乱政,关东各州郡将领联合讨伐,由于联军各自争势夺利,四分五裂,互相残杀,开始了长期的军阀混战,百姓大量死亡,社会经济遭到极大破坏。②义士:指起兵讨伐董卓的诸州郡将领。③群凶:指董卓及其党羽。④雁行(háng):飞雁的行列,形容诸军列阵后观望不前的样子。

11.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.《蒿里行》前六句,以凝练的语言记录关东之师从聚合到离散的过程,堪称诗化的历史。

B.“铠甲”一句说明由于长年战争,战士们不脱战服,铠甲上都生了虱子,突显出其骁勇善战。

C.“明明”四句把寻求贤才比作“欲上青天揽明月”,形象地表明求贤不得的苦闷和忧思。

D.两诗标题中的“行”,源于汉魏乐府,本为乐曲名,后成为古代诗歌的体裁,即歌行体。

12.两首诗均为政治性、抒情性很强的诗作,但艺术手法却各有特色。请结合《蒿里行》后四句和《短歌行》后八句简要分析。

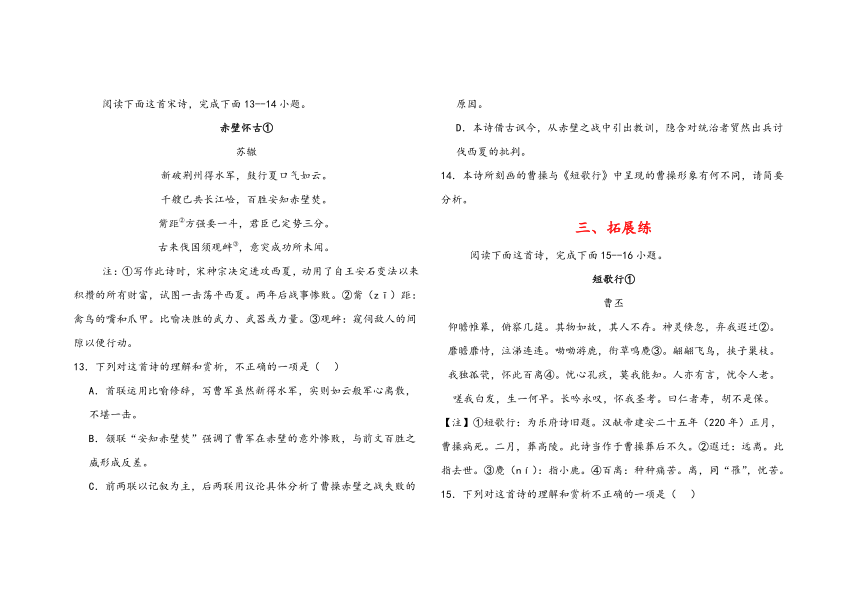

阅读下面这首宋诗,完成下面13--14小题。

赤壁怀古①

苏辙

新破荆州得水军,鼓行夏口气如云。

千艘已共长江崄,百胜安知赤壁焚。

觜距②方强要一斗,君臣已定势三分。

古来伐国须观衅③,意突成功所未闻。

注:①写作此诗时,宋神宗决定进攻西夏,动用了自王安石变法以来积攒的所有财富,试图一击荡平西夏。两年后战事惨败。②觜(zī)距:禽鸟的嘴和爪甲。比喻决胜的武力、武器或力量。③观衅:窥伺敌人的间隙以便行动。

13.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联运用比喻修辞,写曹军虽然新得水军,实则如云般军心离散,不堪一击。

B.颔联“安知赤壁焚”强调了曹军在赤壁的意外惨败,与前文百胜之威形成反差。

C.前两联以记叙为主,后两联用议论具体分析了曹操赤壁之战失败的原因。

D.本诗借古讽今,从赤壁之战中引出教训,隐含对统治者贸然出兵讨伐西夏的批判。

14.本诗所刻画的曹操与《短歌行》中呈现的曹操形象有何不同,请简要分析。

三、拓展练

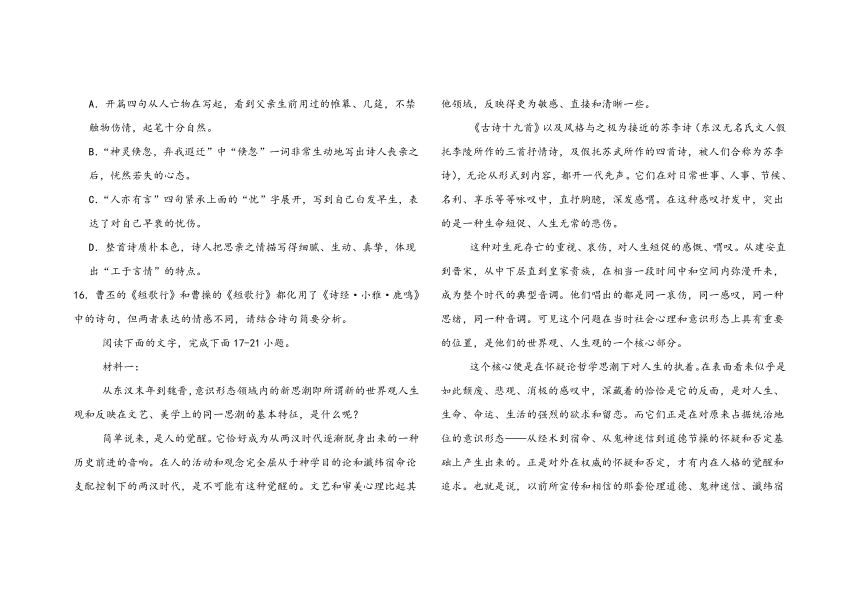

阅读下面这首诗,完成下面15--16小题。

短歌行①

曹丕

仰瞻帷幕,俯察几筵。其物如故,其人不存。神灵倏忽,弃我遐迁②。

靡瞻靡恃,泣涕连连。呦呦游鹿,衔草鸣麑③。翩翩飞鸟,挟子巢枝。

我独孤茕,怀此百离④。忧心孔疚,莫我能知。人亦有言,忧令人老。

嗟我白发,生一何早。长吟永叹,怀我圣考。曰仁者寿,胡不是保。

【注】①短歌行:为乐府诗旧题。汉献帝建安二十五年(220年)正月,曹操病死。二月,葬高陵。此诗当作于曹操葬后不久。②遐迁:远离。此指去世。③麑(ní):指小鹿。④百离:种种痛苦。离,同“罹”,忧苦。

15.下列对这首诗的理解和赏析不正确的一项是( )

A.开篇四句从人亡物在写起,看到父亲生前用过的帷幕、几筵,不禁触物伤情,起笔十分自然。

B.“神灵倏忽,弃我遐迁”中“倏忽”一词非常生动地写出诗人丧亲之后,恍然若失的心态。

C.“人亦有言”四句紧承上面的“忧”字展开,写到自己白发早生,表达了对自己早衰的忧伤。

D.整首诗质朴本色,诗人把思亲之情描写得细腻、生动、真挚,体现出“工于言情”的特点。

16.曹丕的《短歌行》和曹操的《短歌行》都化用了《诗经·小雅·鹿鸣》中的诗句,但两者表达的情感不同,请结合诗句简要分析。

阅读下面的文字,完成下面17-21小题。

材料一:

从东汉末年到魏晋,意识形态领域内的新思潮即所谓新的世界观人生观和反映在文艺、美学上的同一思潮的基本特征,是什么呢?

简单说来,是人的觉醒。它恰好成为从两汉时代逐渐脱身出来的一种历史前进的音响。在人的活动和观念完全屈从于神学目的论和谶纬宿命论支配控制下的两汉时代,是不可能有这种觉醒的。文艺和审美心理比起其他领域,反映得更为敏感、直接和清晰一些。

《古诗十九首》以及风格与之极为接近的苏李诗(东汉无名氏文人假托李陵所作的三首抒情诗,及假托苏武所作的四首诗,被人们合称为苏李诗),无论从形式到内容,都开一代先声。它们在对日常世事、人事、节候、名利、享乐等等咏叹中,直抒胸臆,深发感喟。在这种感叹抒发中,突出的是一种生命短促、人生无常的悲伤。

这种对生死存亡的重视、哀伤,对人生短促的感慨、喟叹。从建安直到晋宋,从中下层直到皇家贵族,在相当一段时间中和空间内弥漫开来,成为整个时代的典型音调。他们唱出的都是同一哀伤,同一感叹,同一种思绪,同一种音调。可见这个问题在当时社会心理和意识形态上具有重要的位置,是他们的世界观、人生观的一个核心部分。

这个核心便是在怀疑论哲学思潮下对人生的执着。在表面看来似乎是如此颓废、悲观、消极的感叹中,深藏着的恰恰是它的反面,是对人生、生命、命运、生活的强烈的欲求和留恋。而它们正是在对原来占据统治地位的意识形态——从经术到宿命、从鬼神迷信到道德节操的怀疑和否定基础上产生出来的。正是对外在权威的怀疑和否定,才有内在人格的觉醒和追求。也就是说,以前所宣传和相信的那套伦理道德、鬼神迷信、谶纬宿命、烦琐经术等等规范、标准、价值,都是虚假的或值得怀疑的,它们并不可信或无价值。只有人必然要死才是真的,只有短促的人生中总充满那么多的生离死别、哀伤不幸才是真的。既然如此,那为什么不抓紧生活,尽情享受呢?为什么不珍重自己生命呢?表面看来似乎是无耻地在贪图享乐、腐败、堕落,其实,恰恰相反,它是在当时特定历史条件下深刻地表现了对人生、生活的极力追求。生命无常、人生易老本是古往今来一个普遍命题,魏晋诗篇中这一永恒命题的咏叹之所以具有如此感人的审美魅力而千古传诵,也是与这种思绪感情中所包含的具体时代内容不可分的。

从黄巾起义前后起,整个社会日渐动荡,接着便是战祸不已,疾疫流行,死亡枕藉,连大批的上层贵族也在所不免。“徐(干)陈(琳)应(场)刘(桢),一时俱逝”,荣华富贵,顷刻丧落,曹丕曹植也都只活了四十岁……既定的传统、事物、功业、学问、信仰又并不怎么可信可靠,大都是从外面强加给人们的,那么个人存在的意义和价值就突现出来了,如何有意义地自觉地充分把握住这短促而多苦难的人生,使之更为丰富满足,便突现出来了。它实质上标志着一种人的觉醒,即在怀疑和否定旧有传统标准和信仰价值的条件下,人对自己生命、意义、命运的重新发现、思索、把握和追求。

(节选自李泽厚《美的历程》,有删减)

材料二:

如果将整个魏晋南北朝时期都称作乱世,也许并不过分。在这种情况下,文学创作很自然地形成一些共同的主题。其中之一就是生死主题。

生死主题主要是感慨人生的短促、死亡的不可避免,以及表现如何对待生、如何迎接死的思考。在汉乐府和《古诗十九首》中已有不少感叹生死的诗歌,《薤露》《蒿里》之作,以及“人生非金石,岂能长寿考”等诗句,可以说是这类主题的直接源头。魏晋以后,生死主题越发普遍了,曹丕的《与吴质书》很真切地表现了当时带有普遍性的想法:“昔年疾疫,亲故多离其灾。徐、陈、应、刘,一时俱逝,痛可言邪!……少壮真当努力,年一过往,何可攀援?古人思秉烛夜游,良有以也。”他因疾疫造成众多亲故死亡而深感悲痛,由此想到少壮当努力成就一番事业,又想秉烛夜游及时行乐。生与死是一个带有哲理意味的主题,如果结合人生的真实体验可以写得有血有肉,如:“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。”(曹操《短歌行》)“有生必有死,早终非命促。”“死去何所道,托体同山阿。”(陶渊明《拟挽歌辞》)“春草暮兮秋风惊,秋风罢兮春草生。绮罗毕兮池馆尽,琴瑟灭兮丘垄平。自古皆有死,莫不饮恨而吞声。”(江淹《恨赋》)如果陷入纯哲学的议论又会很枯燥,如东晋的玄言诗。

对待人生的态度无非四种:一是提高生命的质量,及时勉励建功立业;二是增加生命的长度,服食求仙,这要借助药;三是增加生命的密度,及时行乐,这须借助酒;第四种态度,是不以生死为念的顺应自然的态度。诗人不再是一个自叹生命短促的渺小生灵,他具有与“大化”合一的身份和超越生死的眼光,因此这类诗歌便有了新的面貌。

(节选自袁行霈《中国文学史》,有删减)

17.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.如果诗人的活动和观念时常屈从于神学目的论和谶纬宿命论,那么对生死存亡的思考就不可能出现。

B.东汉末至魏晋诗歌中突出生命短暂、人生无常的悲伤这是人的觉醒在文艺和审美心理领域的表现。

C.整个魏晋南北朝时期大体是乱世,在这样的历史时期文学创作上出现生死主题就是自然而然的事情。

D.在对待人生的态度中,诗人的第四种态度不再囿于生死,而是顺应自然,因此这一类作品便有了新的风貌。

18.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.《古诗十九首》以及苏李诗对后世产生的影响,不仅体现在时间的跨度上,也体现在群体的广度上。

B.魏晋时期之所以会产生出新的世界观人生观,是这个时期的人们对原来占据统治地位的意识形态怀疑和否定的基础上产生的结果。

C.从魏晋南北朝时期诗人们对待人生的态度中,我们可以想见,酒和药在文人之中扮演着重要的角色。

D.材料二以曹操、陶渊明、江淹的作品和东晋玄言诗为例,说明“因为对生死主题有了真实的生命体验,作品往往能有血有肉”。

19.能体现材料二中所提到的“对待人生的第四种态度”的一项是( )

A.浩浩阴阳移,年命如朝露。

B.聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

C.朱门何足荣?未若托蓬莱。

D.昼短苦夜长,何不秉烛游?

20.请简述材料一的行文脉络。

21.请以曹操的《短歌行》为例,说明它如何体现了材料一中画线句子的观点。

阅读下面的文字,完成下面22--23小题。

“生年不满百,常怀千岁忧”, ① ,从建安直到晋宋,从中下层直到皇家贵族,在相当一段时间中和空间内弥漫开来,成为整个时代的典型音调。曹操有“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多”,王羲之有“死生亦大矣,岂不痛哉”…… ② ,却深藏着对生命的强烈欲求和留恋,是内在人格的觉醒和追求,( )。建安风骨的人生哀伤是与其建功立业“慷慨多气”结合交融在一起的,也有人企图在大自然的怀抱中去找寻人生慰藉。《古诗十九首》、建安风骨直到陶渊明的自挽歌, ③ ,相反,获得的恰好是一种具有一定深度的积极感情。

22.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.是生命对人的意义的重新发现、思索、把握和追求

B.是人对生命意义的重新追求、把握、发现和思索

C.是人对生命意义的重新发现、思索、把握和追求

D.是生命对人的意义的重新追求、把握、发现和思索

23.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

阅读下面的文字,完成24--25小题。

建安是一个解放的时代, ① ,这艰苦由于这时代是出现在一个兵荒马乱的废墟之上的,这艰苦又由于这时代还缺少一种保证这个解放的有效的经验,因为一切都似乎是草创的。一种荒凉高亢的歌声——“惊风飘白日”“高台多悲风”,就是建安风骨的基调。而盛唐时代是出现在百年来不断上升的和平繁荣的发展中,是有了几百年来成熟了的封建社会中民主斗争的方式,它是一个进展得较为顺利的解放中的时代,一种春风得意一泻千里的展望。所谓“天生我材必有用”“黄河之水天上来”“大道如青天”“明月出天山”,这就是盛唐气象与建安风骨,同为解放的歌声,而又不全然相同的地方。当然,为保证并发展这一解放的高潮,就得不断地斗争,就不得不有能禁得起艰苦考验的风骨,建安风骨因此是具备在盛唐气象之中的,也是盛唐气象的骨干。 ② ,盛唐气象是不可能出现的,这就是为什么陈子昂高倡风骨在诗歌史上具有那么重大的意义,也就是李白之所以赞美“建安骨”的根据。 ③ ,还有丰实的肌肉,而丰实的肌肉也就更为有力地说明了这个“骨”。

24.下列各句中,与画横线处的破折号作用相同的一项是( )

A.这些高耸的树望久了,自己的灵魂有些担当不起,感到悚然。——但是,这种树本来是异乡的,移植到这里来并不久。

B.娜拉——娜拉——,咱们的家多可爱,多舒服!你在这儿很安全,我可以保护你,像保护一只从鹰爪子底下救出来的小鸽子一样。

C.这里也可以看到某人新得到的奇珍——一个出土的玉扇坠儿,或三彩的鼻烟壶。这真是个重要的地方,简直可以算作文化交流的所在。

D.毛泽东同志对中国革命发展趋势做了深刻总结:“斗争,失败,再斗争,再失败,再斗争,直至胜利——这就是人民的逻辑。”

25.请在文中横线处补写恰当语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

答案

1.C

【详解】本题考查学生理解文言实词的含义和词类活用现象的能力。

A.正确。句意:远方宾客踏着田间小路,一个个屈驾前来探望我。

B.正确。句意:久别重逢欢宴畅谈,争着将往日的情谊诉说。

C.错误。南:名词作状语,向南。句意:月亮明亮时,星星就显得稀疏,乌鹊向南飞去。

D.正确。句意:我愿如周公一般礼贤下士,愿天下的英杰真心归顺我。

故选C。

2.D

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中意义的能力。

D.厌:满足。句意:高山不辞土石才见巍峨。

故选D。

3.C

【详解】本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

A.“几何”:古义,多少;今义,数学中的一门学科。句意:一边喝酒一边高歌,人生的岁月有多少。

B.“子”:古义,对对方的尊称,您;今义,儿子。句意:有学识的才子们啊,你们令我朝夕思慕。

C.“譬如”:古今同义,比如。句意:好比晨露转瞬即逝,逝去的时光实在太多。

D.“但”:古义,只是;今义,但是。句意:只是因为你们的缘故,让我沉痛吟诵至今。

故选C。

4.D

【详解】本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

D.“希望自己能找到明君良主”错误,应该是“希望贤士能归于自己”。

故选D。

5.C

【详解】本题考查学生对课文相关典故解说的辨析能力。

C.“用对比的手法”“表明了自己远大的志向”错,作者借用典故表明自己要像“山”“海”那样接纳贤才,不是对比,也不是表达自己远大的志向。

故选C。

6.D 7.A 8.以朝露比喻人生的短暂;这句诗的意思是人生短暂,应该赶快建立功业。 9.“周公吐哺”的典故作勉励,思贤之急,慕贤之切,跃然纸上。表达了诗人求贤若渴的急切。

【解析】6.本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

D.枉:枉驾。句意:屈驾来访。

故选D。

7.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

A.“逝去的日子不必再提,忧苦也正一天天地增多”错。“譬如”两句是说可悲的是逝去的日子太多了,有感慨人生短暂之意。

故选A。

8.本题考查学生理解诗句含义,鉴赏修辞手法的能力。

诗歌前四句意思是,一边喝酒一边高歌,人生的岁月有多少。好比晨露转瞬即逝,逝去的时光实在太多!“譬如朝露,去日苦多”。诗人以朝露比喻人生的短暂。

诗人由即景中的朝露经风吹日晒转瞬即逝,想到自己年华过半,壮志未酬,心中涌起无限忧虑。诗句是对时光易逝,人才难得的焦虑,但内含的意思则是人生短暂,应该赶快建立功业。

9.本题考查学生鉴赏诗歌手法的能力。

“周公吐哺”的典故出于《韩诗外传》,据说周公自言:“吾文王之子,武王之弟,成王之叔父也;又相天下,吾于天下亦不轻矣。然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。”周公为了接待天下之士,有时洗一次头,吃一顿饭,都曾中断数次。突出地表现了他求贤若渴的心情。

作者用“周公吐哺”的典故作勉励,同样表达了诗人求贤若渴的急切。思贤之急,慕贤之切,跃然纸上。

10.(1)①相同点:这两首诗均表达了人生短暂,年华易逝,要在有生之年建功立业之意。

②不同点:《短歌行》表达诗人求贤若渴的心情和任用人才、实现一统天下的宏伟抱负;《龟虽寿》则表现了诗人自强不息、老而弥坚的豪迈气魄和积极进取的精神。

(2)①相同点:这两首诗都运用了比兴手法,《短歌行》以“明月”“乌鹊”“山”“海”等作比;《龟虽寿》则以“神龟”“螣蛇”“老骥”等作比。

②不同点:除比兴手法外,《短歌行》大量用典;《龟虽寿》则托物言志,诗人以老骥自比,表达了积极进取的精神。

【导语】《短歌行》通过对人生短暂的感叹,表达了渴望贤士、追求理想的情怀。《龟虽寿》同样表现了对生命短暂的认知,但更着重于即使年老亦要奋发进取的精神。两诗皆以哲理名言见长,既有豪放激昂的气势,又能引发深思,对生命价值和人生追求进行了深刻的探讨。

【详解】(1)本题考查学生评价诗歌思想内容和情感的能力。

相同点:《短歌行》“人生几何”是诗人发愁时间过得太快,恐怕来不及有所作为;《龟虽寿》“神龟虽寿,犹有竟时。 螣蛇乘雾,终为土灰”写神龟虽然十分长寿,但生命终究会有结束的一天;腾蛇尽管能腾云乘雾飞行,但终究也会死亡化为土灰,表达了时光易逝的感慨。《短歌行》“山不厌高,海不厌深。 周公吐哺,天下归心”表达了希望人才归附,希望天下统一的壮志;《龟虽寿》“老骥伏枥,志在千里。 烈士暮年,壮心不已”表达了曹操老当益壮、锐意进取、乐观奋发、自强不息的追求。这两首诗均表达了人生短暂,年华易逝,要在有生之年建功立业的情感。

不同点:《短歌行》“青青子衿,悠悠我心”,直接比喻了对“贤才”的思念,“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙”引用《诗经·小雅·鹿鸣》中的四句,描写宾主欢宴的情景,意思是说只要你们到我这里来,我是一定会待以“嘉宾”之礼的,我们是能够欢快融洽地相处并合作的。“周公吐哺”的用典突出地表现了作者求贤若渴的心情。《短歌行》表达了诗人求贤若渴的心情和任用人才、实现一统天下的宏伟抱负。

《龟虽寿》这首诗写于北伐乌桓胜利的归途。此时,曹操已经五十三岁,在古代,这已是将近暮年的年龄。虽然刚刚取得了北伐乌桓的胜利,踏上凯旋的归途,但诗人想到一统中国的宏愿尚未实现,想到自己已届暮年,人生短促,时不我待,怎能不为生命的有限而感慨!但是,诗人并不悲观,他仍以不断进取的精神激励自己,建树功业。作者自比一匹上了年纪的千里马,虽然形老体衰,屈居枥下,但胸中仍然激荡着驰骋千里的豪情壮志,表现了其老当益壮、积极进取的人生态度,表现了自强不息、老而弥坚的豪迈气魄和积极进取的主题。

(2)本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。

①相同点:这两首诗都运用了比兴手法,《短歌行》“明明如月,何时可掇”指天上的明月常在运行,不会停止,同样,我的求贤之思也是不会断绝的。“乌鹊南飞,绕树三匝,何枝可依”中曹操以乌鹊绕树、“何枝可依”的情景来启发人才,要善于择枝而栖,赶紧到自己这一边来。“山不厌高,海不厌深”二句也是通过比喻极有说服力地表现了人才越多越好,决不会有“人满之患”。此诗中诗人以“明月”“乌鹊”“山”“海”等作比。《龟虽寿》诗以“神龟虽寿,犹有竟时。螣蛇乘雾,终为土灰”开头,作者用这两个形象的比喻说明世间万物都不是永恒存在的,承认生命有限,正是为了充分利用这有限的生命,建功树业,有所作为。“老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已”将自己比作“老骥”,深刻地表达了曹操老当益壮、锐意进取的精神面貌。此诗中诗人则以“神龟”“螣蛇”“老骥”等作比。

②不同点:《短歌行》中“青青子衿,悠悠我心”“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙”引用了《诗经》的内容,引用了“周公吐哺”的典故,表现作者求贤若渴的心情,可见该诗大量用典。《龟虽寿》“老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已”采用托物言志的手法,诗人以老骥自比,深刻地表达了曹操自己老当益壮、锐意进取的精神面貌。

11.B 12.《蒿里行》最后四句:

①善用白描,融情于景。“白骨”两句,用简括的语言描绘出一幅战乱中的凄凉悲惨的图画,隐含着作者对军阀混战的愤怒与无奈之情。

②直抒胸臆,情出肺腑。“生民”两句,基于上文对历史事件的记述和人民所受灾难的描写,诗人忧国忧民的悲怆感情直出胸臆,表露无余。

《短歌行》最后八句:

①巧妙设喻。以乌鹊择木而栖比喻贤才的徘徊歧路,表达对他们前途的关切;以“山不厌高,海不厌深”比喻自己广纳天下贤才的宽阔胸襟。

②化用典故。周公为了接待天下之士,有时洗一次头、吃一顿饭都曾中断数次;化用此典,意在表明作者虚心待贤、使天下贤士归心的诚意。

【解析】11.本题考查学生鉴赏诗歌的形象、表达技巧和情感的能力。

B.“突显出其骁勇善战”错误。结合诗意及注释可知,“铠甲生虮虱”的描述,意在揭露长期的军阀混战给广大士兵造成的巨大痛苦。

故选B。

12.本题考查学生赏析诗歌表达技巧的能力。

《蒿里行》最后四句:

善用白描,融情于景。“白骨露于野,千里无鸡鸣”的意思是:累累白骨曝露于荒野之地无人收埋,方圆千里都没有人烟,听不到鸡鸣。用简括的语言描绘出一幅战乱中的凄凉悲惨的图画,无辜的百姓却受兵燹之害而大批死亡,满山遍野堆满了白骨,千里之地寂无人烟,连鸡鸣之声也听不到了,正是满目疮痍,一片荒凉凄惨的景象,令人目不忍睹,隐含着作者对军阀混战的愤怒与无奈之情。

直抒胸臆,情出肺腑。“生民百遗一,念之断人肠”的意思是:一百个老百姓当中只有一人能活,想到这里不免让人肝肠寸断。基于上文对历史事件的记述和人民所受灾难的描写,诗人感叹道:在战乱中幸存的人百不馀一,自己想到这些惨痛的事实,简直肝肠欲裂,悲痛万分。诗人的感情达到高潮,诗人忧国忧民的悲怆感情直出胸臆,表露无余,全诗便在悲怆愤懑的情调中戛然而止。

《短歌行》最后八句:

巧妙设喻。“月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依”以乌鹊择木而栖比喻贤才的徘徊歧路,这是指那些犹豫不定的人才在三国鼎立的局面下一时无所适从。所以曹操以乌鹊绕树、“何枝可依”的情景来启发他们,不要三心二意,要善于择枝而栖,赶紧到自己这一边来。这四句诗生动刻画了那些犹豫彷徨者的处境与心情,然而作者不仅丝毫未加指责,反而在浓郁的诗意中透露着对这一些人的关心和同情。这恰恰说明曹操很会做思想工作,完全是以通情达理的姿态来吸引和争取人才,表达对他们前途的关切;“山不厌高,海不厌深”是通过比喻极有说服力地表现了人才越多越好,绝不会有“人满之患”,表现了自己广纳天下贤才的宽阔胸襟。

化用典故。“周公吐哺”的典故出于《韩诗外传》,说周公为了接待天下之士,有时洗一次头,吃一顿饭,都曾中断数次。这种传说当然是有些夸张,不过这个典故用在这里却是突出地表现了作者求贤若渴的心情,表明作者虚心待贤、使天下贤士归心的诚意。

13.A 14.①本诗中曹操意气用事,好大喜功,缺乏理智,最终惨败。他在破刑州后充满高昂的斗志和必胜的信心,但胜利让他过于自信从而忽视了对潜在危险的警惕,最终输给了对方。

②《短歌行》中的曹操求贤若渴,有雄心壮志,他感慨人生苦短,盼贤才来归,借贤才之力,助自己一统天下。

【解析】13.本题考查学生对诗歌的综合理解和赏析能力。

A.“如云般军心离散”错误。“鼓行夏口气如云”句运用比喻手法,生动形象地表现了在曹操攻下荆州,新得水军后,挺进夏口时气势浩大,意气风发。

故选A。

14.本题考查学生鉴赏诗歌人物形象的能力。

本诗开头“新破荆州得水军,鼓行夏口气如云”写曹操攻破荆州,充实了水军,大军浩浩荡荡向夏口挺进,首联突出了高昂的斗志和必胜的信心。但是强大的实力和接连的胜利让曹操过于自信从而忽视了对潜在的危险的警惕,“千艘已共长江崄,百胜安知赤壁焚”,最终在赤壁被一把大火焚烧,输给了对方。诗歌意在突出曹操志得意满地出征与惨败的结局,刻画其意气用事,缺乏理智,过于急迫,好大喜功的形象。

《短歌行》诗中表达了曹操对贤才的渴望和尊重, “呦呦鹿鸣,食野之苹。 我有嘉宾,鼓瑟吹笙”,他以酒为媒, 以诗会友, 通过宴饮宾客的描写, 表现了对贤才的急切心情, 这体现了他的求贤若渴和重视人才的态度。 其次, “山不厌高,海不厌深。 周公吐哺,天下归心”,写曹操像高山不辞土石,大海不弃涓流一样渴望贤才。写其愿如周公一般礼贤下士,天下归心,表现曹操的一统天下的政治抱负。《 短歌行》 中呈现的曹操形象既有政治家和军事家的豪迈与坚定, 又有对人才的尊重和对未来的憧憬。

15.C 16.①曹丕的诗中“呦呦游鹿,衔草鸣麑”写母鹿叫声不停,衔苹草呼唤小鹿,以动物亲子之间的和谐、相亲来反衬自己的丧亲之哀,孤独之苦。②曹操的诗作中,以“呦呦鹿鸣”几句,畅想贤才来归,自己设宴款待,宾主尽欢的热闹情景,抒发对贤才的强烈渴望。

【解析】15.本题考查学生对诗歌内容的理解和赏析的能力。

C.“对自己早衰的忧伤”表述有误。“人亦有言,忧令人老。嗟我白发,生一何早”紧接上一解中的“忧”字展开,由忧字写到自己白发早生,从忧伤到早衰,还是从自己亡亲之痛着笔的。

故选C。

16.本题考查学生比较阅读之鉴赏诗歌思想感情的能力。

曹丕的诗中“呦呦游鹿,衔草鸣麑”,意为走着的母鹿叫声不停,衔得苹草把小鹿呼唤。鸣鹿衔草呼唤小鹿,形象具体生动,写出鹿麂有所“瞻恃”的欢乐,以鹿麂之乐——亲子之间的和谐、相亲,来反衬自己的丧亲之哀,孤独之苦。

曹操的诗作中,“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙”,意为“一群鹿儿呦呦欢鸣,在那原野悠然自得的啃食艾蒿。一旦四方贤才光临舍下,我将奏瑟吹笙宴请宾客。”诗中以以“呦呦鹿鸣”几句,畅想贤才来归,自己设宴款待,宾主尽欢的热闹情景,意思是说只要你们到我这里来,我是一定会待以“嘉宾”之礼的,我们是能够欢快融洽地相处并合作的。抒发对贤才的强烈渴望。

17.A 18.D 19.B 20.首先提出从东汉末年到魏晋,意识形态领域内新思潮以及反映在文艺、美学上的同一思潮的基本特征是人的觉醒;接着以《古诗十九首》和“苏李诗”为例写了“人的觉醒”在当时文艺和审美心理领域的具体表现;最后探讨了“人的觉醒”产生的原因(背景)和意义(影响)。 21.①消极、悲观:《短歌行》中“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多”表达了对人生短促的哀叹,看似是悲观消极的。②欲求留恋:诗歌中“青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今”“周公吐哺,天下归心”还表达了对于“人才难得”的忧愁和广纳人才的渴望。③二者看似矛盾,其实质是统一的,正是因为看到了人生短促,曹操才如此渴望在短暂的生命中能够建功立业,因此要广纳人才。也就是在这人生短促的消极哀叹中,恰恰深藏着他对于建功立业的强烈欲求。

【导语】材料一和材料二分别从哲学和文学的角度探讨了东汉末至魏晋南北朝时期的生死主题。材料一强调人的觉醒,指出在怀疑旧有信仰的背景下,人们对生命的短暂和人生的无常产生了深刻的感悟,进而追求生命的意义。材料二则从文学创作的角度,分析了生死主题在乱世中的普遍性及其表现形式,指出诗人们通过不同的态度来面对人生,形成了丰富多样的文学作品。两者共同揭示了这一时期思想和文学的深刻变革。

17.本题考查学生对材料相关内容的理解和分析的能力。

A.“如果……那么……就不可能出现”错。根据材料一原文第二段“在人的活动和观念完全屈从于神学目的论和谶纬宿命论支配控制下的两汉时代,是不可能有这种觉醒的”可知,如果人的活动和观念完全屈从于神学目的论和谶纬宿命论就不会诞生人的觉醒,而人的觉醒并不等同于对生死存亡的思考;材料一的第五段中也有“生命无常、人生易老本是古往今来一个普遍命题,魏晋诗篇中这一永恒命题的咏叹之所以具有如此感人的审美魅力而千古传诵,也是与这种思绪感情中所包含的具体时代内容不可分的”可知,生死存亡的思考古往今来都有,只是审美魅力和包含的具体时代内容不一样。

故选A。

18.本题考查学生分析概括作者在文中的观点态度的能力。

D.“材料二以曹操、陶渊明、江淹的作品和东晋玄言诗为例,说明……”说法错误,原文在材料二第二段,“如果陷入纯哲学的议论又会很枯燥,如东晋的玄言诗”,以东晋玄言诗为例只是为了说明“如果陷入纯哲学的议论又会很枯燥”而不是说明“因为对生死主题有了真实的生命体验,作品往往能有血有肉”。

故选D。

19.本题考查学生分析论点、论据和论证方法的能力。

对待人生的第四种态度“是不以生死为念的顺应自然的态度”。

A.出自《驱车上东门行》,意思是四时运行无停歇,命如朝露短时尽。是感叹人生过于短暂,与“不以生死为念的顺应自然的态度”不同。

B.出自陶渊明的《归去来兮辞》,意思是姑且顺随自然的变化,度到生命的尽头。乐天安命,还有什么可疑虑的呢?体现了顺应自然的超越态度,属于对待人生的第四种态度。

C.出自郭璞的《游仙诗》,意思是富贵有什么值得荣耀的,不如托身仙山,借游仙也表达了归隐的向往。与“不以生死为念的顺应自然的态度”不同。

D.出自《古诗十九首》,表达的是“及时行乐”的主题,对应的是第三种人生态度。

故选B。

20.本题考查学生分析文章结构和思路的能力。

材料一先提出问题,“从东汉末年到魏晋,意识形态领域内的新思潮即所谓新的世界观人生观和反映在文艺、美学上的同一思潮的基本特征,是什么呢”,然后回答“简单说来,这就是人的觉醒”,这是论点;

接着以《古诗十九首》和“苏李诗”为例,先分析它们发出的感喟“突出的是一种性命短促、人生无常的悲伤”,然后说明当时整个社会各个阶层都弥漫着这种情绪,“这种对生死存亡的重视、哀伤,对人生短促的感慨、喟叹,从建安直到晋宋,从中下层直到皇家贵族,在相当一段时间中和空间内弥漫开来,成为整个时代的典型音调”,并将其上升为时代特征,“可见这个问题在当时社会心理和意识形态上具有重要的位置,是他们的世界观人生观的一个核心部分”;然后进一步分析这种核心的实质,“这个核心便是在怀疑论哲学思潮下对人生的执着”“正是对外在权威的怀疑和否定,才有内在人格的觉醒和追求”,而这种觉醒对于文艺和审美有着很大影响;

最后探讨了“人的觉醒”产生的原因,“从黄巾起义前后起,整个社会日渐动荡,接着便是战祸不已,疾疫流行,死亡枕藉,连大批的上层贵族也在所不免”,以及积极意义,“它实质上标志着一种人的觉醒,即在怀疑和否定旧有传统标准和信仰价值的条件下,人对自己生命、意义、命运的重新发现、思索、把握和追求”。

21.本题考查学生对文中信息进行分析、运用的能力。

首先看画线句的观点,“在表面看来似乎是如此颓废、悲观、消极的感叹中,深藏着的恰恰是它的反面,是对人生、生命、命运、生活的强烈的欲求和留恋”,意思是表明是颓废、悲观、消极,实际上暗含着正面的、积极的情感,如对人生的留恋,建功立业的渴望等。再看《短歌行》中哪些地方能体现这一特点。

①消极、悲观:如诗歌开头写“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多”,把人生比作“朝露”,极言人生短暂;“去日苦多”,在这短暂人生中,自己也已经过去了大半时间,此句更加剧了人生短暂的伤感;在这苦闷之中,只好借酒消愁。这几句表达了对人生短促的哀叹,看似是悲观消极的。

②欲求留恋:然后诗人却并不就此颓废下去,他渴望得到贤才,建立一番功业。诗中多次表达了对贤才的渴望,如“青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今”;以及对“人才难得”的忧愁,“明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝”;也想象贤才到来的愉悦,“越陌度阡,枉用相存。契阔谈 ,心念旧恩”;“周公吐哺,天下归心”表达了广纳贤才的渴望。

③这看似矛盾的心理和表现,其实质是统一的,正是因为看到了人生短促,才懂得人生的可贵,才知道应当珍惜时光,才如此渴望在短暂的生命中能够建功立业,因此要广纳人才。由此可见,《短歌行》在这人生短促的消极哀叹中,恰恰深藏着他对于建功立业的强烈欲求,也恰好能够体现画线句的观点。

22.C 23.①对生死的重视、哀伤;

②看似颓废、悲观的感叹中;

③对生死的悲伤并不让人灰心丧气

【解析】22.本题考查学生语言表达之句子连贯衔接的能力。

根据前文“深藏着对生命的强烈欲求和留恋”“内在人格的觉醒和追求”可知,语境中强调的是“人的觉醒”,对生命意义有了新的认识,排除A、D;

“追求”“把握”“发现”“思索”语序应该为“发现、思索、把握和追求”,排除B。

故选C。

23.本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

①处,根据前文“生年不满百,常怀千岁忧”和后文所举曹操与王羲之的诗文及“对生命的强烈欲求和留恋”“建安风骨的人生哀伤”等内容可知,语境中强调的是对生死的悲伤,可填入“对生死的重视、哀伤”之类的句子。

②处,由后文表示转折的“却”可知,此处所填内容与后文所讲的深层内涵意义相对,前面所举的这些诗文,从内容上看,体现了一种悲观、颓废的情绪,故可填入“看似颓废、悲观的感叹中”之类的句子。

③处,根据横线后“相反,获得的恰好是一种具有一定深度的积极感情”可知,此处语境表达的是一种哀而不伤的情感,可填入“对生死的悲伤并不让人灰心丧气”之类的句子。

24.C 25.①但也是一个艰苦的时代 ②没有这个骨干 ③盛唐气象不止有“骨”

【解析】24.本题考查学生正确使用标点符号的能力。

C和材料都是表解释说明;

A表转折;

B表声音的延长;

D表总结上文。

故选C。

25.本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

①下文围绕“这艰苦”论述,可见建安时代也是一个艰苦的时代,而“艰苦”与“解放”是不同的时代特征,应用转折连词,应填:但也是一个艰苦的时代。

②前文说建安风骨“也是盛唐气象的骨干”,后文“盛唐气象是不可能出现的”强调这个骨干的重要意义,应填:没有这个骨干。

③前文建安风骨对于盛唐气象的重要性,下文“还有丰实的肌肉”,说明盛唐气象的形成不止有风骨,应填:盛唐气象不止有“骨”。

一、基础练

1.下列词语解释和用法不正确的一项是( )

A.越陌度阡,枉用相存 阡:南北向的田间小路;陌:东西向的田间小路

B.契阔谈讌,心念旧恩 契阔:聚散,这里指久别重逢

C.月明星稀,乌鹊南飞 南:向南,名词做动词

D.周公吐哺,天下归心 吐哺:吐出口中食物

2.下列词语的解释不正确的一项是( )

A.唯有杜康 杜康:相传是最早造酒的人,这里代指酒。

B.青青子衿 衿:衣服的交领。

C.鼓瑟吹笙 鼓:弹奏。

D.山不厌高 厌:厌恶。

3.下列句子中,加点词语的古今意义相同的一项是( )

A.对酒当歌,人生几何 B.青青子衿,悠悠我心

C.譬如朝露,去日苦多 D.但为君故,沉吟至今

4.下列对《短歌行》一诗的理解,不正确的一项是( )

A.“月明”四句既是准确而形象的写景笔墨,同时也有比喻的深意。

B.诗歌最后四句画龙点睛,明明白白地披肝沥胆,希望人才都来归我,确切地点明了本诗的主题。

C.诗人“忧从中来”的“忧”来自壮志未酬却已年过半百的忧虑,来自社会动荡、国家统一前途未卜的担忧等等。

D.“月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依”两联借乌鹊绕树表达“良禽择木而栖,贤臣择主而事”之意,希望自己能找到明君良主。

5.对《短歌行》中典故的解说不正确的一项是( )

A.“青青子衿,悠悠我心”出自《诗经 郑风 子衿》,原是一首女子思念男子的情诗,曹操借用此典,来表达自己对贤才的渴求。

B.“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。”出自《诗经 小雅 鹿鸣》,原诗表现的是天子宴请群臣的盛况和宾主之间融洽的温情。

C.“山不厌高,海不厌深”化用《管子》中的话,用对比的手法说明自己渴望多纳贤才。“山”“海”表明了自己远大的志向。

D.“周公吐哺”是出自《史记 鲁周公世家》的一个典故。曹操在这里以周公自比,是说自己也有周公那样的胸襟,一定会热切殷勤地接待贤才。

阅读下面的诗歌,完成6--9小题。

短歌行

曹操

对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。慨当以慷,忧思难忘。何以解忧,唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。越陌度阡,枉用相存。契阔谈讌,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

(选自曹操《短歌行》)

6.下列句中划线词解释不正确的一项是( )

A.慨当以慷(没有实际意义。以:而。) B.唯有杜康(这里指代酒。)

C.鼓瑟吹笙(弹奏) D.枉用相存(白白地)

7.对这首诗的赏不恰当的一句是( )

A.“譬如”两句是说人生犹如朝露一样短暂,逝去的日子不必再提,忧苦也正一天天地增多。

B.“青青”两句出自《诗经·郑风·子衿》,原写姑娘思念情人,这里用来比喻渴望得到有才识的人。

C.“山不”两句是借用《管子·形解》中的话,意思是表示希望尽可能多地接纳人才。

D.“周公”两句是诗人借用周公三次吐哺的典故,表示自己像周公一样热切殷勤地接待贤才,使天下的人才都心悦诚服地归顺。

8.“譬如朝露,去日苦多”诗人以朝露比喻什么?这句诗的含义是什么?

9.诗的最后两句的用典寓意是什么?

二、提升练

10.对比阅读《短歌行》与《龟虽寿》,思考后面的问题。

龟虽寿

曹操

神龟虽寿,犹有竟时。

螣蛇乘雾,终为土灰。

老骥伏枥,志在千里。

烈士暮年,壮心不已。

盈缩之期,不但在天;

养怡之福,可得永年。

幸甚至哉,歌以咏志。

(1)这两首诗的主旨有何异同?

(2)这两首诗在艺术手法上有什么异同?

阅读下面两首诗歌,完成下面11--12小题。

蒿里行①

曹操

关东有义士②,兴兵讨群凶③。初期会盟津,乃心在咸阳。

军合力不齐,踌躇而雁行④。势利使人争,嗣还自相戕。

淮南弟称号,刻玺于北方。铠甲生虮虱,万姓以死亡。

白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。

短歌行(节选)

曹操

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈 ,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

【注】①《蒿里行》:汉乐府旧题。东汉末年,董卓专权乱政,关东各州郡将领联合讨伐,由于联军各自争势夺利,四分五裂,互相残杀,开始了长期的军阀混战,百姓大量死亡,社会经济遭到极大破坏。②义士:指起兵讨伐董卓的诸州郡将领。③群凶:指董卓及其党羽。④雁行(háng):飞雁的行列,形容诸军列阵后观望不前的样子。

11.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.《蒿里行》前六句,以凝练的语言记录关东之师从聚合到离散的过程,堪称诗化的历史。

B.“铠甲”一句说明由于长年战争,战士们不脱战服,铠甲上都生了虱子,突显出其骁勇善战。

C.“明明”四句把寻求贤才比作“欲上青天揽明月”,形象地表明求贤不得的苦闷和忧思。

D.两诗标题中的“行”,源于汉魏乐府,本为乐曲名,后成为古代诗歌的体裁,即歌行体。

12.两首诗均为政治性、抒情性很强的诗作,但艺术手法却各有特色。请结合《蒿里行》后四句和《短歌行》后八句简要分析。

阅读下面这首宋诗,完成下面13--14小题。

赤壁怀古①

苏辙

新破荆州得水军,鼓行夏口气如云。

千艘已共长江崄,百胜安知赤壁焚。

觜距②方强要一斗,君臣已定势三分。

古来伐国须观衅③,意突成功所未闻。

注:①写作此诗时,宋神宗决定进攻西夏,动用了自王安石变法以来积攒的所有财富,试图一击荡平西夏。两年后战事惨败。②觜(zī)距:禽鸟的嘴和爪甲。比喻决胜的武力、武器或力量。③观衅:窥伺敌人的间隙以便行动。

13.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联运用比喻修辞,写曹军虽然新得水军,实则如云般军心离散,不堪一击。

B.颔联“安知赤壁焚”强调了曹军在赤壁的意外惨败,与前文百胜之威形成反差。

C.前两联以记叙为主,后两联用议论具体分析了曹操赤壁之战失败的原因。

D.本诗借古讽今,从赤壁之战中引出教训,隐含对统治者贸然出兵讨伐西夏的批判。

14.本诗所刻画的曹操与《短歌行》中呈现的曹操形象有何不同,请简要分析。

三、拓展练

阅读下面这首诗,完成下面15--16小题。

短歌行①

曹丕

仰瞻帷幕,俯察几筵。其物如故,其人不存。神灵倏忽,弃我遐迁②。

靡瞻靡恃,泣涕连连。呦呦游鹿,衔草鸣麑③。翩翩飞鸟,挟子巢枝。

我独孤茕,怀此百离④。忧心孔疚,莫我能知。人亦有言,忧令人老。

嗟我白发,生一何早。长吟永叹,怀我圣考。曰仁者寿,胡不是保。

【注】①短歌行:为乐府诗旧题。汉献帝建安二十五年(220年)正月,曹操病死。二月,葬高陵。此诗当作于曹操葬后不久。②遐迁:远离。此指去世。③麑(ní):指小鹿。④百离:种种痛苦。离,同“罹”,忧苦。

15.下列对这首诗的理解和赏析不正确的一项是( )

A.开篇四句从人亡物在写起,看到父亲生前用过的帷幕、几筵,不禁触物伤情,起笔十分自然。

B.“神灵倏忽,弃我遐迁”中“倏忽”一词非常生动地写出诗人丧亲之后,恍然若失的心态。

C.“人亦有言”四句紧承上面的“忧”字展开,写到自己白发早生,表达了对自己早衰的忧伤。

D.整首诗质朴本色,诗人把思亲之情描写得细腻、生动、真挚,体现出“工于言情”的特点。

16.曹丕的《短歌行》和曹操的《短歌行》都化用了《诗经·小雅·鹿鸣》中的诗句,但两者表达的情感不同,请结合诗句简要分析。

阅读下面的文字,完成下面17-21小题。

材料一:

从东汉末年到魏晋,意识形态领域内的新思潮即所谓新的世界观人生观和反映在文艺、美学上的同一思潮的基本特征,是什么呢?

简单说来,是人的觉醒。它恰好成为从两汉时代逐渐脱身出来的一种历史前进的音响。在人的活动和观念完全屈从于神学目的论和谶纬宿命论支配控制下的两汉时代,是不可能有这种觉醒的。文艺和审美心理比起其他领域,反映得更为敏感、直接和清晰一些。

《古诗十九首》以及风格与之极为接近的苏李诗(东汉无名氏文人假托李陵所作的三首抒情诗,及假托苏武所作的四首诗,被人们合称为苏李诗),无论从形式到内容,都开一代先声。它们在对日常世事、人事、节候、名利、享乐等等咏叹中,直抒胸臆,深发感喟。在这种感叹抒发中,突出的是一种生命短促、人生无常的悲伤。

这种对生死存亡的重视、哀伤,对人生短促的感慨、喟叹。从建安直到晋宋,从中下层直到皇家贵族,在相当一段时间中和空间内弥漫开来,成为整个时代的典型音调。他们唱出的都是同一哀伤,同一感叹,同一种思绪,同一种音调。可见这个问题在当时社会心理和意识形态上具有重要的位置,是他们的世界观、人生观的一个核心部分。

这个核心便是在怀疑论哲学思潮下对人生的执着。在表面看来似乎是如此颓废、悲观、消极的感叹中,深藏着的恰恰是它的反面,是对人生、生命、命运、生活的强烈的欲求和留恋。而它们正是在对原来占据统治地位的意识形态——从经术到宿命、从鬼神迷信到道德节操的怀疑和否定基础上产生出来的。正是对外在权威的怀疑和否定,才有内在人格的觉醒和追求。也就是说,以前所宣传和相信的那套伦理道德、鬼神迷信、谶纬宿命、烦琐经术等等规范、标准、价值,都是虚假的或值得怀疑的,它们并不可信或无价值。只有人必然要死才是真的,只有短促的人生中总充满那么多的生离死别、哀伤不幸才是真的。既然如此,那为什么不抓紧生活,尽情享受呢?为什么不珍重自己生命呢?表面看来似乎是无耻地在贪图享乐、腐败、堕落,其实,恰恰相反,它是在当时特定历史条件下深刻地表现了对人生、生活的极力追求。生命无常、人生易老本是古往今来一个普遍命题,魏晋诗篇中这一永恒命题的咏叹之所以具有如此感人的审美魅力而千古传诵,也是与这种思绪感情中所包含的具体时代内容不可分的。

从黄巾起义前后起,整个社会日渐动荡,接着便是战祸不已,疾疫流行,死亡枕藉,连大批的上层贵族也在所不免。“徐(干)陈(琳)应(场)刘(桢),一时俱逝”,荣华富贵,顷刻丧落,曹丕曹植也都只活了四十岁……既定的传统、事物、功业、学问、信仰又并不怎么可信可靠,大都是从外面强加给人们的,那么个人存在的意义和价值就突现出来了,如何有意义地自觉地充分把握住这短促而多苦难的人生,使之更为丰富满足,便突现出来了。它实质上标志着一种人的觉醒,即在怀疑和否定旧有传统标准和信仰价值的条件下,人对自己生命、意义、命运的重新发现、思索、把握和追求。

(节选自李泽厚《美的历程》,有删减)

材料二:

如果将整个魏晋南北朝时期都称作乱世,也许并不过分。在这种情况下,文学创作很自然地形成一些共同的主题。其中之一就是生死主题。

生死主题主要是感慨人生的短促、死亡的不可避免,以及表现如何对待生、如何迎接死的思考。在汉乐府和《古诗十九首》中已有不少感叹生死的诗歌,《薤露》《蒿里》之作,以及“人生非金石,岂能长寿考”等诗句,可以说是这类主题的直接源头。魏晋以后,生死主题越发普遍了,曹丕的《与吴质书》很真切地表现了当时带有普遍性的想法:“昔年疾疫,亲故多离其灾。徐、陈、应、刘,一时俱逝,痛可言邪!……少壮真当努力,年一过往,何可攀援?古人思秉烛夜游,良有以也。”他因疾疫造成众多亲故死亡而深感悲痛,由此想到少壮当努力成就一番事业,又想秉烛夜游及时行乐。生与死是一个带有哲理意味的主题,如果结合人生的真实体验可以写得有血有肉,如:“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。”(曹操《短歌行》)“有生必有死,早终非命促。”“死去何所道,托体同山阿。”(陶渊明《拟挽歌辞》)“春草暮兮秋风惊,秋风罢兮春草生。绮罗毕兮池馆尽,琴瑟灭兮丘垄平。自古皆有死,莫不饮恨而吞声。”(江淹《恨赋》)如果陷入纯哲学的议论又会很枯燥,如东晋的玄言诗。

对待人生的态度无非四种:一是提高生命的质量,及时勉励建功立业;二是增加生命的长度,服食求仙,这要借助药;三是增加生命的密度,及时行乐,这须借助酒;第四种态度,是不以生死为念的顺应自然的态度。诗人不再是一个自叹生命短促的渺小生灵,他具有与“大化”合一的身份和超越生死的眼光,因此这类诗歌便有了新的面貌。

(节选自袁行霈《中国文学史》,有删减)

17.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.如果诗人的活动和观念时常屈从于神学目的论和谶纬宿命论,那么对生死存亡的思考就不可能出现。

B.东汉末至魏晋诗歌中突出生命短暂、人生无常的悲伤这是人的觉醒在文艺和审美心理领域的表现。

C.整个魏晋南北朝时期大体是乱世,在这样的历史时期文学创作上出现生死主题就是自然而然的事情。

D.在对待人生的态度中,诗人的第四种态度不再囿于生死,而是顺应自然,因此这一类作品便有了新的风貌。

18.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.《古诗十九首》以及苏李诗对后世产生的影响,不仅体现在时间的跨度上,也体现在群体的广度上。

B.魏晋时期之所以会产生出新的世界观人生观,是这个时期的人们对原来占据统治地位的意识形态怀疑和否定的基础上产生的结果。

C.从魏晋南北朝时期诗人们对待人生的态度中,我们可以想见,酒和药在文人之中扮演着重要的角色。

D.材料二以曹操、陶渊明、江淹的作品和东晋玄言诗为例,说明“因为对生死主题有了真实的生命体验,作品往往能有血有肉”。

19.能体现材料二中所提到的“对待人生的第四种态度”的一项是( )

A.浩浩阴阳移,年命如朝露。

B.聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

C.朱门何足荣?未若托蓬莱。

D.昼短苦夜长,何不秉烛游?

20.请简述材料一的行文脉络。

21.请以曹操的《短歌行》为例,说明它如何体现了材料一中画线句子的观点。

阅读下面的文字,完成下面22--23小题。

“生年不满百,常怀千岁忧”, ① ,从建安直到晋宋,从中下层直到皇家贵族,在相当一段时间中和空间内弥漫开来,成为整个时代的典型音调。曹操有“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多”,王羲之有“死生亦大矣,岂不痛哉”…… ② ,却深藏着对生命的强烈欲求和留恋,是内在人格的觉醒和追求,( )。建安风骨的人生哀伤是与其建功立业“慷慨多气”结合交融在一起的,也有人企图在大自然的怀抱中去找寻人生慰藉。《古诗十九首》、建安风骨直到陶渊明的自挽歌, ③ ,相反,获得的恰好是一种具有一定深度的积极感情。

22.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.是生命对人的意义的重新发现、思索、把握和追求

B.是人对生命意义的重新追求、把握、发现和思索

C.是人对生命意义的重新发现、思索、把握和追求

D.是生命对人的意义的重新追求、把握、发现和思索

23.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

阅读下面的文字,完成24--25小题。

建安是一个解放的时代, ① ,这艰苦由于这时代是出现在一个兵荒马乱的废墟之上的,这艰苦又由于这时代还缺少一种保证这个解放的有效的经验,因为一切都似乎是草创的。一种荒凉高亢的歌声——“惊风飘白日”“高台多悲风”,就是建安风骨的基调。而盛唐时代是出现在百年来不断上升的和平繁荣的发展中,是有了几百年来成熟了的封建社会中民主斗争的方式,它是一个进展得较为顺利的解放中的时代,一种春风得意一泻千里的展望。所谓“天生我材必有用”“黄河之水天上来”“大道如青天”“明月出天山”,这就是盛唐气象与建安风骨,同为解放的歌声,而又不全然相同的地方。当然,为保证并发展这一解放的高潮,就得不断地斗争,就不得不有能禁得起艰苦考验的风骨,建安风骨因此是具备在盛唐气象之中的,也是盛唐气象的骨干。 ② ,盛唐气象是不可能出现的,这就是为什么陈子昂高倡风骨在诗歌史上具有那么重大的意义,也就是李白之所以赞美“建安骨”的根据。 ③ ,还有丰实的肌肉,而丰实的肌肉也就更为有力地说明了这个“骨”。

24.下列各句中,与画横线处的破折号作用相同的一项是( )

A.这些高耸的树望久了,自己的灵魂有些担当不起,感到悚然。——但是,这种树本来是异乡的,移植到这里来并不久。

B.娜拉——娜拉——,咱们的家多可爱,多舒服!你在这儿很安全,我可以保护你,像保护一只从鹰爪子底下救出来的小鸽子一样。

C.这里也可以看到某人新得到的奇珍——一个出土的玉扇坠儿,或三彩的鼻烟壶。这真是个重要的地方,简直可以算作文化交流的所在。

D.毛泽东同志对中国革命发展趋势做了深刻总结:“斗争,失败,再斗争,再失败,再斗争,直至胜利——这就是人民的逻辑。”

25.请在文中横线处补写恰当语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。

答案

1.C

【详解】本题考查学生理解文言实词的含义和词类活用现象的能力。

A.正确。句意:远方宾客踏着田间小路,一个个屈驾前来探望我。

B.正确。句意:久别重逢欢宴畅谈,争着将往日的情谊诉说。

C.错误。南:名词作状语,向南。句意:月亮明亮时,星星就显得稀疏,乌鹊向南飞去。

D.正确。句意:我愿如周公一般礼贤下士,愿天下的英杰真心归顺我。

故选C。

2.D

【详解】本题考查学生理解文言实词在文中意义的能力。

D.厌:满足。句意:高山不辞土石才见巍峨。

故选D。

3.C

【详解】本题考查学生对文言词语中的古今异义现象的理解能力。

A.“几何”:古义,多少;今义,数学中的一门学科。句意:一边喝酒一边高歌,人生的岁月有多少。

B.“子”:古义,对对方的尊称,您;今义,儿子。句意:有学识的才子们啊,你们令我朝夕思慕。

C.“譬如”:古今同义,比如。句意:好比晨露转瞬即逝,逝去的时光实在太多。

D.“但”:古义,只是;今义,但是。句意:只是因为你们的缘故,让我沉痛吟诵至今。

故选C。

4.D

【详解】本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

D.“希望自己能找到明君良主”错误,应该是“希望贤士能归于自己”。

故选D。

5.C

【详解】本题考查学生对课文相关典故解说的辨析能力。

C.“用对比的手法”“表明了自己远大的志向”错,作者借用典故表明自己要像“山”“海”那样接纳贤才,不是对比,也不是表达自己远大的志向。

故选C。

6.D 7.A 8.以朝露比喻人生的短暂;这句诗的意思是人生短暂,应该赶快建立功业。 9.“周公吐哺”的典故作勉励,思贤之急,慕贤之切,跃然纸上。表达了诗人求贤若渴的急切。

【解析】6.本题考查学生理解文言实词在文中的意义和用法的能力。

D.枉:枉驾。句意:屈驾来访。

故选D。

7.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

A.“逝去的日子不必再提,忧苦也正一天天地增多”错。“譬如”两句是说可悲的是逝去的日子太多了,有感慨人生短暂之意。

故选A。

8.本题考查学生理解诗句含义,鉴赏修辞手法的能力。

诗歌前四句意思是,一边喝酒一边高歌,人生的岁月有多少。好比晨露转瞬即逝,逝去的时光实在太多!“譬如朝露,去日苦多”。诗人以朝露比喻人生的短暂。

诗人由即景中的朝露经风吹日晒转瞬即逝,想到自己年华过半,壮志未酬,心中涌起无限忧虑。诗句是对时光易逝,人才难得的焦虑,但内含的意思则是人生短暂,应该赶快建立功业。

9.本题考查学生鉴赏诗歌手法的能力。

“周公吐哺”的典故出于《韩诗外传》,据说周公自言:“吾文王之子,武王之弟,成王之叔父也;又相天下,吾于天下亦不轻矣。然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。”周公为了接待天下之士,有时洗一次头,吃一顿饭,都曾中断数次。突出地表现了他求贤若渴的心情。

作者用“周公吐哺”的典故作勉励,同样表达了诗人求贤若渴的急切。思贤之急,慕贤之切,跃然纸上。

10.(1)①相同点:这两首诗均表达了人生短暂,年华易逝,要在有生之年建功立业之意。

②不同点:《短歌行》表达诗人求贤若渴的心情和任用人才、实现一统天下的宏伟抱负;《龟虽寿》则表现了诗人自强不息、老而弥坚的豪迈气魄和积极进取的精神。

(2)①相同点:这两首诗都运用了比兴手法,《短歌行》以“明月”“乌鹊”“山”“海”等作比;《龟虽寿》则以“神龟”“螣蛇”“老骥”等作比。

②不同点:除比兴手法外,《短歌行》大量用典;《龟虽寿》则托物言志,诗人以老骥自比,表达了积极进取的精神。

【导语】《短歌行》通过对人生短暂的感叹,表达了渴望贤士、追求理想的情怀。《龟虽寿》同样表现了对生命短暂的认知,但更着重于即使年老亦要奋发进取的精神。两诗皆以哲理名言见长,既有豪放激昂的气势,又能引发深思,对生命价值和人生追求进行了深刻的探讨。

【详解】(1)本题考查学生评价诗歌思想内容和情感的能力。

相同点:《短歌行》“人生几何”是诗人发愁时间过得太快,恐怕来不及有所作为;《龟虽寿》“神龟虽寿,犹有竟时。 螣蛇乘雾,终为土灰”写神龟虽然十分长寿,但生命终究会有结束的一天;腾蛇尽管能腾云乘雾飞行,但终究也会死亡化为土灰,表达了时光易逝的感慨。《短歌行》“山不厌高,海不厌深。 周公吐哺,天下归心”表达了希望人才归附,希望天下统一的壮志;《龟虽寿》“老骥伏枥,志在千里。 烈士暮年,壮心不已”表达了曹操老当益壮、锐意进取、乐观奋发、自强不息的追求。这两首诗均表达了人生短暂,年华易逝,要在有生之年建功立业的情感。

不同点:《短歌行》“青青子衿,悠悠我心”,直接比喻了对“贤才”的思念,“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙”引用《诗经·小雅·鹿鸣》中的四句,描写宾主欢宴的情景,意思是说只要你们到我这里来,我是一定会待以“嘉宾”之礼的,我们是能够欢快融洽地相处并合作的。“周公吐哺”的用典突出地表现了作者求贤若渴的心情。《短歌行》表达了诗人求贤若渴的心情和任用人才、实现一统天下的宏伟抱负。

《龟虽寿》这首诗写于北伐乌桓胜利的归途。此时,曹操已经五十三岁,在古代,这已是将近暮年的年龄。虽然刚刚取得了北伐乌桓的胜利,踏上凯旋的归途,但诗人想到一统中国的宏愿尚未实现,想到自己已届暮年,人生短促,时不我待,怎能不为生命的有限而感慨!但是,诗人并不悲观,他仍以不断进取的精神激励自己,建树功业。作者自比一匹上了年纪的千里马,虽然形老体衰,屈居枥下,但胸中仍然激荡着驰骋千里的豪情壮志,表现了其老当益壮、积极进取的人生态度,表现了自强不息、老而弥坚的豪迈气魄和积极进取的主题。

(2)本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。

①相同点:这两首诗都运用了比兴手法,《短歌行》“明明如月,何时可掇”指天上的明月常在运行,不会停止,同样,我的求贤之思也是不会断绝的。“乌鹊南飞,绕树三匝,何枝可依”中曹操以乌鹊绕树、“何枝可依”的情景来启发人才,要善于择枝而栖,赶紧到自己这一边来。“山不厌高,海不厌深”二句也是通过比喻极有说服力地表现了人才越多越好,决不会有“人满之患”。此诗中诗人以“明月”“乌鹊”“山”“海”等作比。《龟虽寿》诗以“神龟虽寿,犹有竟时。螣蛇乘雾,终为土灰”开头,作者用这两个形象的比喻说明世间万物都不是永恒存在的,承认生命有限,正是为了充分利用这有限的生命,建功树业,有所作为。“老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已”将自己比作“老骥”,深刻地表达了曹操老当益壮、锐意进取的精神面貌。此诗中诗人则以“神龟”“螣蛇”“老骥”等作比。

②不同点:《短歌行》中“青青子衿,悠悠我心”“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙”引用了《诗经》的内容,引用了“周公吐哺”的典故,表现作者求贤若渴的心情,可见该诗大量用典。《龟虽寿》“老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已”采用托物言志的手法,诗人以老骥自比,深刻地表达了曹操自己老当益壮、锐意进取的精神面貌。

11.B 12.《蒿里行》最后四句:

①善用白描,融情于景。“白骨”两句,用简括的语言描绘出一幅战乱中的凄凉悲惨的图画,隐含着作者对军阀混战的愤怒与无奈之情。

②直抒胸臆,情出肺腑。“生民”两句,基于上文对历史事件的记述和人民所受灾难的描写,诗人忧国忧民的悲怆感情直出胸臆,表露无余。

《短歌行》最后八句:

①巧妙设喻。以乌鹊择木而栖比喻贤才的徘徊歧路,表达对他们前途的关切;以“山不厌高,海不厌深”比喻自己广纳天下贤才的宽阔胸襟。

②化用典故。周公为了接待天下之士,有时洗一次头、吃一顿饭都曾中断数次;化用此典,意在表明作者虚心待贤、使天下贤士归心的诚意。

【解析】11.本题考查学生鉴赏诗歌的形象、表达技巧和情感的能力。

B.“突显出其骁勇善战”错误。结合诗意及注释可知,“铠甲生虮虱”的描述,意在揭露长期的军阀混战给广大士兵造成的巨大痛苦。

故选B。

12.本题考查学生赏析诗歌表达技巧的能力。

《蒿里行》最后四句:

善用白描,融情于景。“白骨露于野,千里无鸡鸣”的意思是:累累白骨曝露于荒野之地无人收埋,方圆千里都没有人烟,听不到鸡鸣。用简括的语言描绘出一幅战乱中的凄凉悲惨的图画,无辜的百姓却受兵燹之害而大批死亡,满山遍野堆满了白骨,千里之地寂无人烟,连鸡鸣之声也听不到了,正是满目疮痍,一片荒凉凄惨的景象,令人目不忍睹,隐含着作者对军阀混战的愤怒与无奈之情。

直抒胸臆,情出肺腑。“生民百遗一,念之断人肠”的意思是:一百个老百姓当中只有一人能活,想到这里不免让人肝肠寸断。基于上文对历史事件的记述和人民所受灾难的描写,诗人感叹道:在战乱中幸存的人百不馀一,自己想到这些惨痛的事实,简直肝肠欲裂,悲痛万分。诗人的感情达到高潮,诗人忧国忧民的悲怆感情直出胸臆,表露无余,全诗便在悲怆愤懑的情调中戛然而止。

《短歌行》最后八句:

巧妙设喻。“月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依”以乌鹊择木而栖比喻贤才的徘徊歧路,这是指那些犹豫不定的人才在三国鼎立的局面下一时无所适从。所以曹操以乌鹊绕树、“何枝可依”的情景来启发他们,不要三心二意,要善于择枝而栖,赶紧到自己这一边来。这四句诗生动刻画了那些犹豫彷徨者的处境与心情,然而作者不仅丝毫未加指责,反而在浓郁的诗意中透露着对这一些人的关心和同情。这恰恰说明曹操很会做思想工作,完全是以通情达理的姿态来吸引和争取人才,表达对他们前途的关切;“山不厌高,海不厌深”是通过比喻极有说服力地表现了人才越多越好,绝不会有“人满之患”,表现了自己广纳天下贤才的宽阔胸襟。

化用典故。“周公吐哺”的典故出于《韩诗外传》,说周公为了接待天下之士,有时洗一次头,吃一顿饭,都曾中断数次。这种传说当然是有些夸张,不过这个典故用在这里却是突出地表现了作者求贤若渴的心情,表明作者虚心待贤、使天下贤士归心的诚意。

13.A 14.①本诗中曹操意气用事,好大喜功,缺乏理智,最终惨败。他在破刑州后充满高昂的斗志和必胜的信心,但胜利让他过于自信从而忽视了对潜在危险的警惕,最终输给了对方。

②《短歌行》中的曹操求贤若渴,有雄心壮志,他感慨人生苦短,盼贤才来归,借贤才之力,助自己一统天下。

【解析】13.本题考查学生对诗歌的综合理解和赏析能力。

A.“如云般军心离散”错误。“鼓行夏口气如云”句运用比喻手法,生动形象地表现了在曹操攻下荆州,新得水军后,挺进夏口时气势浩大,意气风发。

故选A。

14.本题考查学生鉴赏诗歌人物形象的能力。

本诗开头“新破荆州得水军,鼓行夏口气如云”写曹操攻破荆州,充实了水军,大军浩浩荡荡向夏口挺进,首联突出了高昂的斗志和必胜的信心。但是强大的实力和接连的胜利让曹操过于自信从而忽视了对潜在的危险的警惕,“千艘已共长江崄,百胜安知赤壁焚”,最终在赤壁被一把大火焚烧,输给了对方。诗歌意在突出曹操志得意满地出征与惨败的结局,刻画其意气用事,缺乏理智,过于急迫,好大喜功的形象。

《短歌行》诗中表达了曹操对贤才的渴望和尊重, “呦呦鹿鸣,食野之苹。 我有嘉宾,鼓瑟吹笙”,他以酒为媒, 以诗会友, 通过宴饮宾客的描写, 表现了对贤才的急切心情, 这体现了他的求贤若渴和重视人才的态度。 其次, “山不厌高,海不厌深。 周公吐哺,天下归心”,写曹操像高山不辞土石,大海不弃涓流一样渴望贤才。写其愿如周公一般礼贤下士,天下归心,表现曹操的一统天下的政治抱负。《 短歌行》 中呈现的曹操形象既有政治家和军事家的豪迈与坚定, 又有对人才的尊重和对未来的憧憬。

15.C 16.①曹丕的诗中“呦呦游鹿,衔草鸣麑”写母鹿叫声不停,衔苹草呼唤小鹿,以动物亲子之间的和谐、相亲来反衬自己的丧亲之哀,孤独之苦。②曹操的诗作中,以“呦呦鹿鸣”几句,畅想贤才来归,自己设宴款待,宾主尽欢的热闹情景,抒发对贤才的强烈渴望。

【解析】15.本题考查学生对诗歌内容的理解和赏析的能力。

C.“对自己早衰的忧伤”表述有误。“人亦有言,忧令人老。嗟我白发,生一何早”紧接上一解中的“忧”字展开,由忧字写到自己白发早生,从忧伤到早衰,还是从自己亡亲之痛着笔的。

故选C。

16.本题考查学生比较阅读之鉴赏诗歌思想感情的能力。

曹丕的诗中“呦呦游鹿,衔草鸣麑”,意为走着的母鹿叫声不停,衔得苹草把小鹿呼唤。鸣鹿衔草呼唤小鹿,形象具体生动,写出鹿麂有所“瞻恃”的欢乐,以鹿麂之乐——亲子之间的和谐、相亲,来反衬自己的丧亲之哀,孤独之苦。

曹操的诗作中,“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙”,意为“一群鹿儿呦呦欢鸣,在那原野悠然自得的啃食艾蒿。一旦四方贤才光临舍下,我将奏瑟吹笙宴请宾客。”诗中以以“呦呦鹿鸣”几句,畅想贤才来归,自己设宴款待,宾主尽欢的热闹情景,意思是说只要你们到我这里来,我是一定会待以“嘉宾”之礼的,我们是能够欢快融洽地相处并合作的。抒发对贤才的强烈渴望。

17.A 18.D 19.B 20.首先提出从东汉末年到魏晋,意识形态领域内新思潮以及反映在文艺、美学上的同一思潮的基本特征是人的觉醒;接着以《古诗十九首》和“苏李诗”为例写了“人的觉醒”在当时文艺和审美心理领域的具体表现;最后探讨了“人的觉醒”产生的原因(背景)和意义(影响)。 21.①消极、悲观:《短歌行》中“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多”表达了对人生短促的哀叹,看似是悲观消极的。②欲求留恋:诗歌中“青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今”“周公吐哺,天下归心”还表达了对于“人才难得”的忧愁和广纳人才的渴望。③二者看似矛盾,其实质是统一的,正是因为看到了人生短促,曹操才如此渴望在短暂的生命中能够建功立业,因此要广纳人才。也就是在这人生短促的消极哀叹中,恰恰深藏着他对于建功立业的强烈欲求。

【导语】材料一和材料二分别从哲学和文学的角度探讨了东汉末至魏晋南北朝时期的生死主题。材料一强调人的觉醒,指出在怀疑旧有信仰的背景下,人们对生命的短暂和人生的无常产生了深刻的感悟,进而追求生命的意义。材料二则从文学创作的角度,分析了生死主题在乱世中的普遍性及其表现形式,指出诗人们通过不同的态度来面对人生,形成了丰富多样的文学作品。两者共同揭示了这一时期思想和文学的深刻变革。

17.本题考查学生对材料相关内容的理解和分析的能力。

A.“如果……那么……就不可能出现”错。根据材料一原文第二段“在人的活动和观念完全屈从于神学目的论和谶纬宿命论支配控制下的两汉时代,是不可能有这种觉醒的”可知,如果人的活动和观念完全屈从于神学目的论和谶纬宿命论就不会诞生人的觉醒,而人的觉醒并不等同于对生死存亡的思考;材料一的第五段中也有“生命无常、人生易老本是古往今来一个普遍命题,魏晋诗篇中这一永恒命题的咏叹之所以具有如此感人的审美魅力而千古传诵,也是与这种思绪感情中所包含的具体时代内容不可分的”可知,生死存亡的思考古往今来都有,只是审美魅力和包含的具体时代内容不一样。

故选A。

18.本题考查学生分析概括作者在文中的观点态度的能力。

D.“材料二以曹操、陶渊明、江淹的作品和东晋玄言诗为例,说明……”说法错误,原文在材料二第二段,“如果陷入纯哲学的议论又会很枯燥,如东晋的玄言诗”,以东晋玄言诗为例只是为了说明“如果陷入纯哲学的议论又会很枯燥”而不是说明“因为对生死主题有了真实的生命体验,作品往往能有血有肉”。

故选D。

19.本题考查学生分析论点、论据和论证方法的能力。

对待人生的第四种态度“是不以生死为念的顺应自然的态度”。

A.出自《驱车上东门行》,意思是四时运行无停歇,命如朝露短时尽。是感叹人生过于短暂,与“不以生死为念的顺应自然的态度”不同。

B.出自陶渊明的《归去来兮辞》,意思是姑且顺随自然的变化,度到生命的尽头。乐天安命,还有什么可疑虑的呢?体现了顺应自然的超越态度,属于对待人生的第四种态度。

C.出自郭璞的《游仙诗》,意思是富贵有什么值得荣耀的,不如托身仙山,借游仙也表达了归隐的向往。与“不以生死为念的顺应自然的态度”不同。

D.出自《古诗十九首》,表达的是“及时行乐”的主题,对应的是第三种人生态度。

故选B。

20.本题考查学生分析文章结构和思路的能力。

材料一先提出问题,“从东汉末年到魏晋,意识形态领域内的新思潮即所谓新的世界观人生观和反映在文艺、美学上的同一思潮的基本特征,是什么呢”,然后回答“简单说来,这就是人的觉醒”,这是论点;

接着以《古诗十九首》和“苏李诗”为例,先分析它们发出的感喟“突出的是一种性命短促、人生无常的悲伤”,然后说明当时整个社会各个阶层都弥漫着这种情绪,“这种对生死存亡的重视、哀伤,对人生短促的感慨、喟叹,从建安直到晋宋,从中下层直到皇家贵族,在相当一段时间中和空间内弥漫开来,成为整个时代的典型音调”,并将其上升为时代特征,“可见这个问题在当时社会心理和意识形态上具有重要的位置,是他们的世界观人生观的一个核心部分”;然后进一步分析这种核心的实质,“这个核心便是在怀疑论哲学思潮下对人生的执着”“正是对外在权威的怀疑和否定,才有内在人格的觉醒和追求”,而这种觉醒对于文艺和审美有着很大影响;

最后探讨了“人的觉醒”产生的原因,“从黄巾起义前后起,整个社会日渐动荡,接着便是战祸不已,疾疫流行,死亡枕藉,连大批的上层贵族也在所不免”,以及积极意义,“它实质上标志着一种人的觉醒,即在怀疑和否定旧有传统标准和信仰价值的条件下,人对自己生命、意义、命运的重新发现、思索、把握和追求”。

21.本题考查学生对文中信息进行分析、运用的能力。

首先看画线句的观点,“在表面看来似乎是如此颓废、悲观、消极的感叹中,深藏着的恰恰是它的反面,是对人生、生命、命运、生活的强烈的欲求和留恋”,意思是表明是颓废、悲观、消极,实际上暗含着正面的、积极的情感,如对人生的留恋,建功立业的渴望等。再看《短歌行》中哪些地方能体现这一特点。

①消极、悲观:如诗歌开头写“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多”,把人生比作“朝露”,极言人生短暂;“去日苦多”,在这短暂人生中,自己也已经过去了大半时间,此句更加剧了人生短暂的伤感;在这苦闷之中,只好借酒消愁。这几句表达了对人生短促的哀叹,看似是悲观消极的。

②欲求留恋:然后诗人却并不就此颓废下去,他渴望得到贤才,建立一番功业。诗中多次表达了对贤才的渴望,如“青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今”;以及对“人才难得”的忧愁,“明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝”;也想象贤才到来的愉悦,“越陌度阡,枉用相存。契阔谈 ,心念旧恩”;“周公吐哺,天下归心”表达了广纳贤才的渴望。

③这看似矛盾的心理和表现,其实质是统一的,正是因为看到了人生短促,才懂得人生的可贵,才知道应当珍惜时光,才如此渴望在短暂的生命中能够建功立业,因此要广纳人才。由此可见,《短歌行》在这人生短促的消极哀叹中,恰恰深藏着他对于建功立业的强烈欲求,也恰好能够体现画线句的观点。

22.C 23.①对生死的重视、哀伤;

②看似颓废、悲观的感叹中;

③对生死的悲伤并不让人灰心丧气

【解析】22.本题考查学生语言表达之句子连贯衔接的能力。

根据前文“深藏着对生命的强烈欲求和留恋”“内在人格的觉醒和追求”可知,语境中强调的是“人的觉醒”,对生命意义有了新的认识,排除A、D;

“追求”“把握”“发现”“思索”语序应该为“发现、思索、把握和追求”,排除B。

故选C。

23.本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

①处,根据前文“生年不满百,常怀千岁忧”和后文所举曹操与王羲之的诗文及“对生命的强烈欲求和留恋”“建安风骨的人生哀伤”等内容可知,语境中强调的是对生死的悲伤,可填入“对生死的重视、哀伤”之类的句子。

②处,由后文表示转折的“却”可知,此处所填内容与后文所讲的深层内涵意义相对,前面所举的这些诗文,从内容上看,体现了一种悲观、颓废的情绪,故可填入“看似颓废、悲观的感叹中”之类的句子。

③处,根据横线后“相反,获得的恰好是一种具有一定深度的积极感情”可知,此处语境表达的是一种哀而不伤的情感,可填入“对生死的悲伤并不让人灰心丧气”之类的句子。

24.C 25.①但也是一个艰苦的时代 ②没有这个骨干 ③盛唐气象不止有“骨”

【解析】24.本题考查学生正确使用标点符号的能力。

C和材料都是表解释说明;

A表转折;

B表声音的延长;

D表总结上文。

故选C。

25.本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

①下文围绕“这艰苦”论述,可见建安时代也是一个艰苦的时代,而“艰苦”与“解放”是不同的时代特征,应用转折连词,应填:但也是一个艰苦的时代。

②前文说建安风骨“也是盛唐气象的骨干”,后文“盛唐气象是不可能出现的”强调这个骨干的重要意义,应填:没有这个骨干。

③前文建安风骨对于盛唐气象的重要性,下文“还有丰实的肌肉”,说明盛唐气象的形成不止有风骨,应填:盛唐气象不止有“骨”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读