统编版历史七年级上册第19课《北朝政治和北方民族大交融》课件

文档属性

| 名称 | 统编版历史七年级上册第19课《北朝政治和北方民族大交融》课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 75.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-14 21:26:59 | ||

图片预览

文档简介

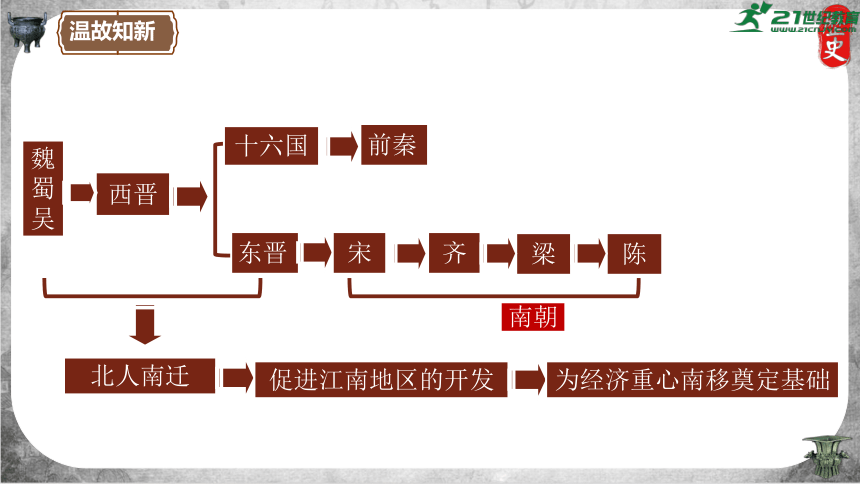

西晋

北人南迁

十六国

东晋

魏蜀吴

促进江南地区的开发

宋

南朝

齐

梁

陈

为经济重心南移奠定基础

前秦

温故知新

单击此处编辑母版标题样式

单击此处编辑母版文本样式

第二级

第三级

第四级

第五级

第19课

北朝政治和北方民族大交融

三国两晋南北朝时期:

政 权 分 立 与 民 族 交 融

淝水之战

壹

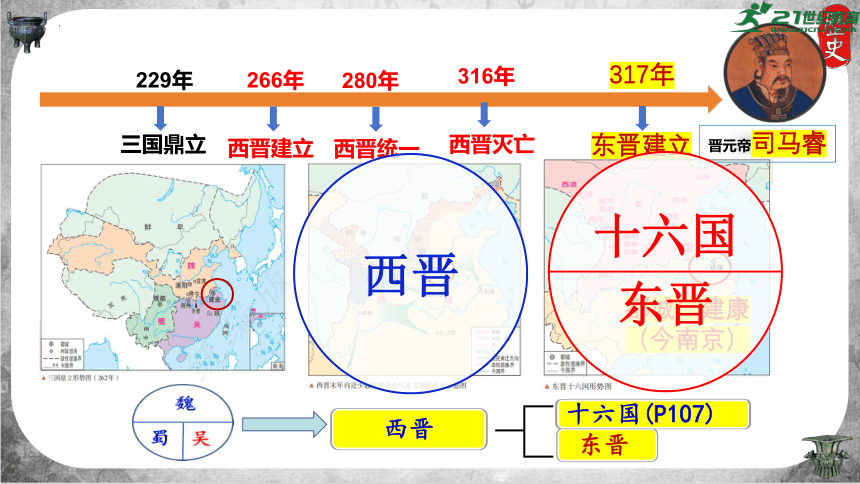

317年

东晋建立

西晋

东晋

十六国(P107)

266年

229年

三国鼎立

西晋建立

都城:建康(今南京)

晋元帝司马睿

280年

西晋统一

316年

西晋灭亡

十六国

东晋

西晋

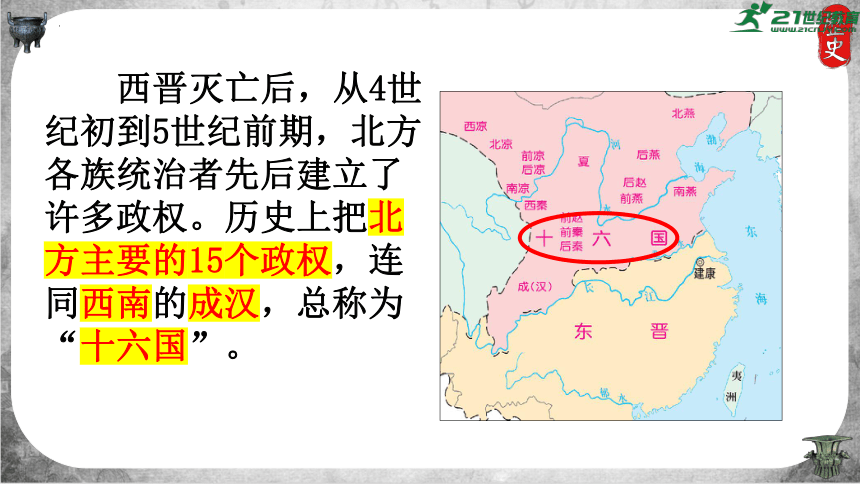

西晋灭亡后,从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权。历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”。

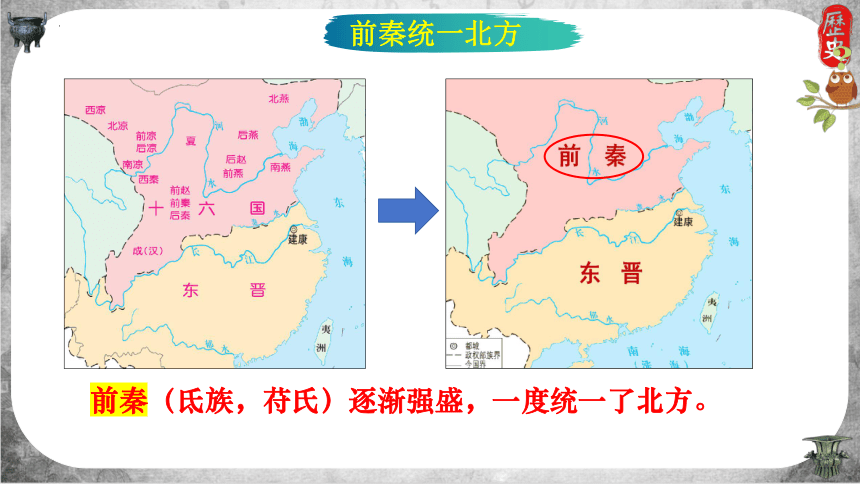

前秦(氐族,苻氏)逐渐强盛,一度统一了北方。

前秦统一北方

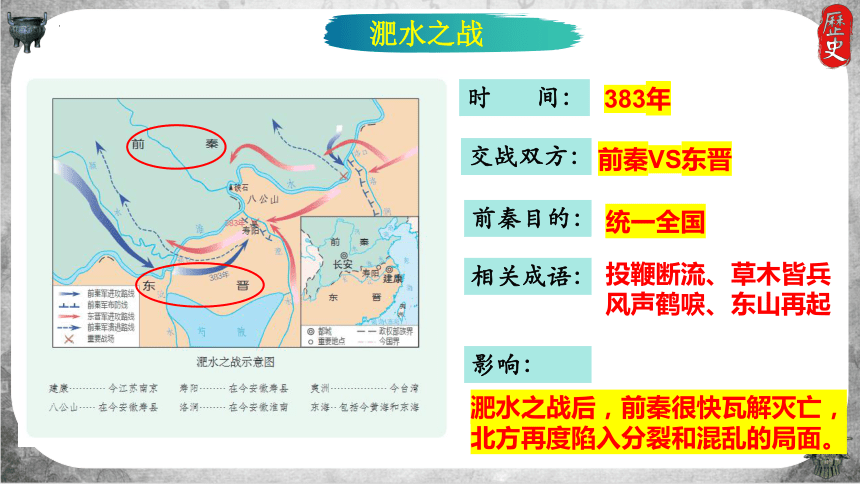

淝水之战

前秦VS东晋

交战双方:

前秦目的:

相关成语:

影响:

统一全国

时 间:

383年

投鞭断流、草木皆兵

风声鹤唳、东山再起

淝水之战后,前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂和混乱的局面。

北魏孝文帝改革

贰

北魏

宋

十六国

东晋

4世纪后期,鲜卑拓跋部迅速崛起没建立北魏。

439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

拓跋宏(元宏)

北魏孝文帝 鲜卑族

当时,北方各族人民长期杂居。内迁各族在生产、生活和习俗上,与汉人已无明显区别。拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑习俗,要治理好广大的北方地区困难重重。

北魏孝文帝即位后,在祖母冯太后的支持下,力排众议,进行政治、经济、文化改革。

孝文帝明知鲜卑游牧故习,万不足统治中华。又兼自身深受汉化熏染,实对汉文化衷心欣慕,乃努力要将一个塞北游牧的民族,一气呵熟,使其整体的汉化。

——钱穆《国史大纲》

活动:阅读教材,完成北魏孝文帝改革的相关内容。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}措施

影响

①迁都洛阳

494年,孝文帝迁都洛阳,把包括鲜卑在内的北方各族百余万人迁到中原

②汉化措施

A.规定官员在朝廷上必须使用汉语,禁用鲜卑语

B.以汉服代替鲜卑服;

C.改鲜卑姓为汉姓;

D.鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚等

改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融

北朝政权的更替

叁

西晋

十六国

东晋

魏蜀吴

宋

南朝

齐

梁

陈

前秦

北魏

在六镇兵变的打击下,北魏分裂为东魏和西魏两部分。东魏后被齐取代,史称北齐。西魏后被周取代,史称北周。

北魏在中原建立政权后,在北方设立了六个军镇,以抵御北方柔然的南下。北魏后期,来自北方的威胁大大减轻,军镇的作用减小,地位降低。六镇军人对此十分不满,导致兵变,战火蔓延到今河北、山东、陕西、甘肃地区

东魏

西魏

北齐

北周

隋

北朝

北周统治者在政治、军事、 经 济、 文 化 等 方 面 采 取 了 一 系 列措施,还竭力促成鲜卑人与汉人的交融,因此国力渐渐强大。

577 年,北周灭掉北齐,北方重归统一,为隋朝统一全国打下基础。

阅读下图,根据图示变化,说一说魏晋南北朝时期中国历史发展的特点和总体趋势是什么?

课中探究

有分有合,但走向统一的大趋势没有改变。

北方地区的民族交融

肆

课中探究

1、下表是北魏孝文帝改革时鲜卑人改用汉姓的情况。说说孝文帝改鲜卑姓为汉姓的目的是什么。

淡化“胡”“汉”观念,

促进鲜卑人对中原文化的认同,

促进民族交融。

2、材料研读

“昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服,昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。”

——《魏书·序纪》

这则材料说明了什么?

内迁的北方民族对中原历史文化的自觉认同。(华夏认同、民族交融)

魏晋南北朝时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战

争,但在总体上,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。北朝后期,我国北方出现了各族的大交融。

影响:

①北方地区的民族交往交流交融,为中华民族发展注入新的活力,②进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定了基础。

甘肃嘉峪关魏晋墓砖画

生产方式

生产方式

穿汉服的少数民族贵族

汉人胡食画像砖

汉族妇女蒸馍烙饼图

交融表现

交融表现

敦煌飞天乐舞壁画

汉人演奏少数民族乐器图

思想文化

心理情感

拓跋鲜卑认为自己是黄帝儿子昌意的后代;

北燕主高云自称是颛顼高阳氏的后裔;

前秦的建立者氐人,把自己的祖先说成是中原的有扈氏……

想一想

魏晋南北朝时期为什么会出现民族交融的高峰?

①各族交错杂居,加强了相互交流;

②政治制度、思想文化上,主要是北方游牧民族学习中原地区政治制度和思想文化;

③生产生活、社会习俗上,各族相互学习、相互借鉴吸收;

④民族心理上,民族隔阂与民族偏见逐渐减少。

弘扬“石榴籽精神”,铸牢中华民族共同体意识

一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。

——习近平

“各民族要相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助,像石榴籽那样紧紧抱在一起。”习近平总书记巧妙借用石榴“千房同蒂,千子如一”,来比喻我国56个民族血脉相连、命运与共,要求做好民族工作,促进民族团结,铸牢中华民族共同体意识。

北人南迁

十六国

东晋

魏蜀吴

促进江南地区的开发

宋

南朝

齐

梁

陈

为经济重心南移奠定基础

前秦

温故知新

单击此处编辑母版标题样式

单击此处编辑母版文本样式

第二级

第三级

第四级

第五级

第19课

北朝政治和北方民族大交融

三国两晋南北朝时期:

政 权 分 立 与 民 族 交 融

淝水之战

壹

317年

东晋建立

西晋

东晋

十六国(P107)

266年

229年

三国鼎立

西晋建立

都城:建康(今南京)

晋元帝司马睿

280年

西晋统一

316年

西晋灭亡

十六国

东晋

西晋

西晋灭亡后,从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权。历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”。

前秦(氐族,苻氏)逐渐强盛,一度统一了北方。

前秦统一北方

淝水之战

前秦VS东晋

交战双方:

前秦目的:

相关成语:

影响:

统一全国

时 间:

383年

投鞭断流、草木皆兵

风声鹤唳、东山再起

淝水之战后,前秦很快瓦解灭亡,北方再度陷入分裂和混乱的局面。

北魏孝文帝改革

贰

北魏

宋

十六国

东晋

4世纪后期,鲜卑拓跋部迅速崛起没建立北魏。

439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

拓跋宏(元宏)

北魏孝文帝 鲜卑族

当时,北方各族人民长期杂居。内迁各族在生产、生活和习俗上,与汉人已无明显区别。拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑习俗,要治理好广大的北方地区困难重重。

北魏孝文帝即位后,在祖母冯太后的支持下,力排众议,进行政治、经济、文化改革。

孝文帝明知鲜卑游牧故习,万不足统治中华。又兼自身深受汉化熏染,实对汉文化衷心欣慕,乃努力要将一个塞北游牧的民族,一气呵熟,使其整体的汉化。

——钱穆《国史大纲》

活动:阅读教材,完成北魏孝文帝改革的相关内容。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}措施

影响

①迁都洛阳

494年,孝文帝迁都洛阳,把包括鲜卑在内的北方各族百余万人迁到中原

②汉化措施

A.规定官员在朝廷上必须使用汉语,禁用鲜卑语

B.以汉服代替鲜卑服;

C.改鲜卑姓为汉姓;

D.鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚等

改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融

北朝政权的更替

叁

西晋

十六国

东晋

魏蜀吴

宋

南朝

齐

梁

陈

前秦

北魏

在六镇兵变的打击下,北魏分裂为东魏和西魏两部分。东魏后被齐取代,史称北齐。西魏后被周取代,史称北周。

北魏在中原建立政权后,在北方设立了六个军镇,以抵御北方柔然的南下。北魏后期,来自北方的威胁大大减轻,军镇的作用减小,地位降低。六镇军人对此十分不满,导致兵变,战火蔓延到今河北、山东、陕西、甘肃地区

东魏

西魏

北齐

北周

隋

北朝

北周统治者在政治、军事、 经 济、 文 化 等 方 面 采 取 了 一 系 列措施,还竭力促成鲜卑人与汉人的交融,因此国力渐渐强大。

577 年,北周灭掉北齐,北方重归统一,为隋朝统一全国打下基础。

阅读下图,根据图示变化,说一说魏晋南北朝时期中国历史发展的特点和总体趋势是什么?

课中探究

有分有合,但走向统一的大趋势没有改变。

北方地区的民族交融

肆

课中探究

1、下表是北魏孝文帝改革时鲜卑人改用汉姓的情况。说说孝文帝改鲜卑姓为汉姓的目的是什么。

淡化“胡”“汉”观念,

促进鲜卑人对中原文化的认同,

促进民族交融。

2、材料研读

“昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服,昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。”

——《魏书·序纪》

这则材料说明了什么?

内迁的北方民族对中原历史文化的自觉认同。(华夏认同、民族交融)

魏晋南北朝时期的民族关系,有时矛盾激化,甚至发生战

争,但在总体上,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。北朝后期,我国北方出现了各族的大交融。

影响:

①北方地区的民族交往交流交融,为中华民族发展注入新的活力,②进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定了基础。

甘肃嘉峪关魏晋墓砖画

生产方式

生产方式

穿汉服的少数民族贵族

汉人胡食画像砖

汉族妇女蒸馍烙饼图

交融表现

交融表现

敦煌飞天乐舞壁画

汉人演奏少数民族乐器图

思想文化

心理情感

拓跋鲜卑认为自己是黄帝儿子昌意的后代;

北燕主高云自称是颛顼高阳氏的后裔;

前秦的建立者氐人,把自己的祖先说成是中原的有扈氏……

想一想

魏晋南北朝时期为什么会出现民族交融的高峰?

①各族交错杂居,加强了相互交流;

②政治制度、思想文化上,主要是北方游牧民族学习中原地区政治制度和思想文化;

③生产生活、社会习俗上,各族相互学习、相互借鉴吸收;

④民族心理上,民族隔阂与民族偏见逐渐减少。

弘扬“石榴籽精神”,铸牢中华民族共同体意识

一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。

——习近平

“各民族要相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助,像石榴籽那样紧紧抱在一起。”习近平总书记巧妙借用石榴“千房同蒂,千子如一”,来比喻我国56个民族血脉相连、命运与共,要求做好民族工作,促进民族团结,铸牢中华民族共同体意识。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史