语文版九年级下册语文自制第3课《废墟的召唤》(40张ppt)课件(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 语文版九年级下册语文自制第3课《废墟的召唤》(40张ppt)课件(共40张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-03-18 16:21:02 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

写作背景

本文创作于1979年岁末,时值党的改革开放的号召如春雷般在神州大地回响。作者将历史的回顾与现实的思考融入特定的景物之中,并通过画面蕴涵的意象,传达出一种渴望改革、渴望振兴的时代呼声。

1860年10月6日,英、法联军侵入北京,闯进圆明园。他们把园内凡是能拿走的东西,统统掠走,拿不动的,就用大车或牲口搬运。实在运不走的,就任意破坏、毁掉。为了销毁罪证,10月18日和19日,三千多名侵略军奉命在园内放火。大火连烧三天,烟云笼罩整个北京城。我国这一园林艺术的瑰宝、建筑艺术的精华,就这样被化为灰烬。

3. 废墟的召唤

宗璞

万园之园

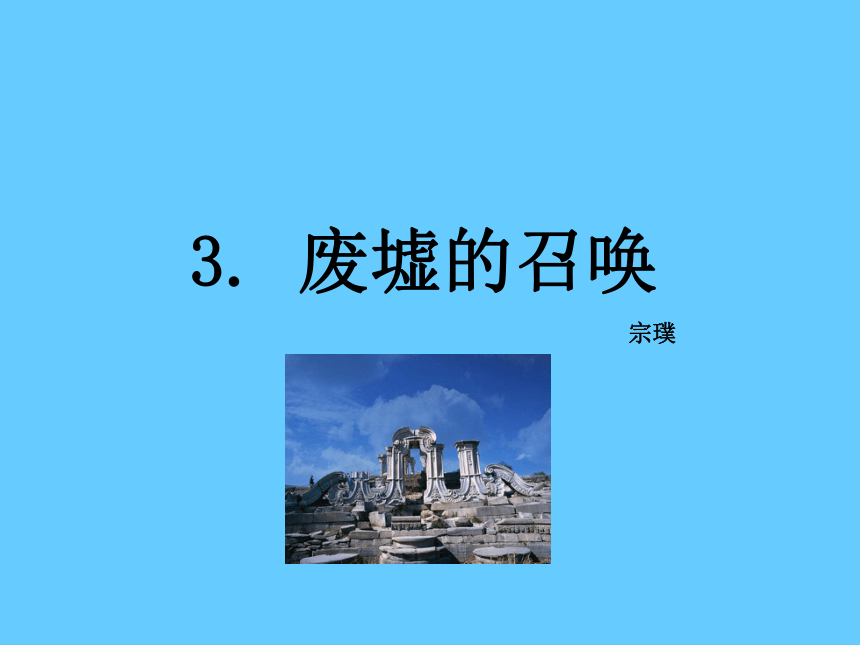

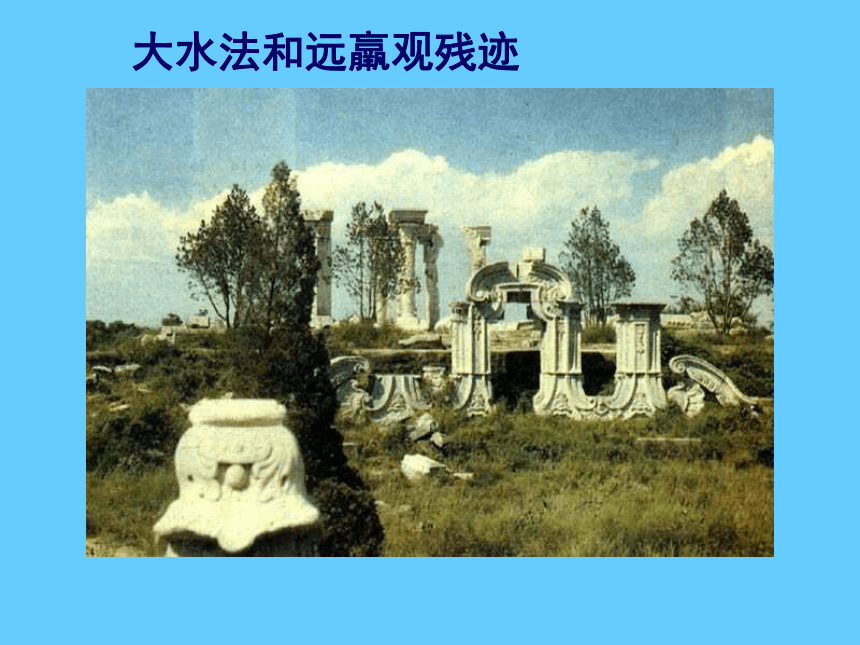

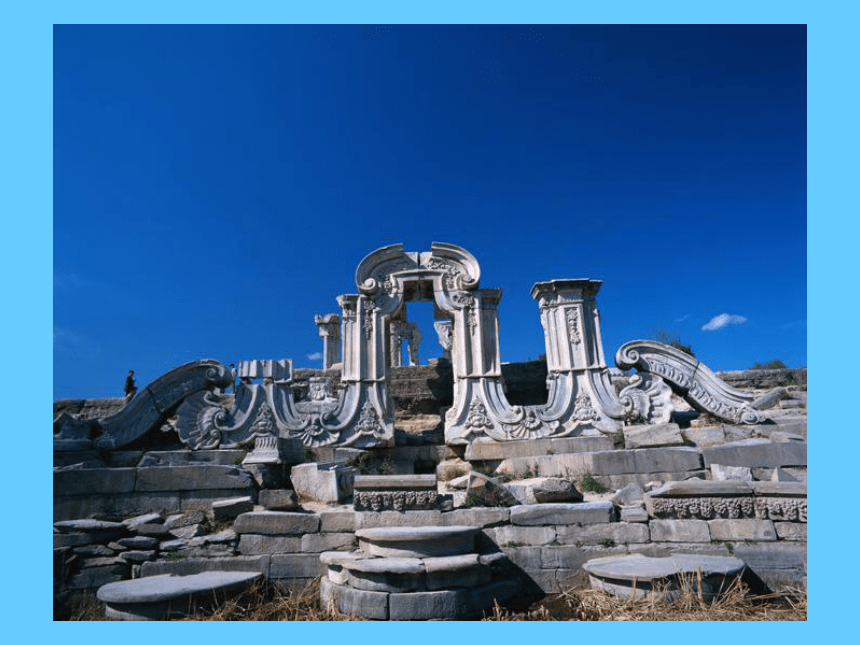

大水法和远羸观残迹

作者简介

宗璞,现代女作家。1928年7月生于北京。1984年当选为中国作家协会理事,现列入1986年国际名人录和国际著名作家名人录。

主要作品有:《弦上的梦》、《三生石》、《丁香结》。其中《三生石》获得第一届全国优秀中篇小说奖, 《弦上的梦》获1978年全国优秀短篇小说奖。童话《总鳍鱼的故事》获得中国作家协会首届全国优秀儿童文学奖。

历史上的圆明园,是由圆明园、长春园、绮春园(万春园)组成。三园紧相毗连,统称圆明园。共占地5200余亩(约350公顷),比颐和园的整个范围还要大出近千亩。它是清代封建帝王在150余年间,所创建和经营的一座大型皇家宫苑。雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰五朝皇帝,都曾长年居住在圆明园优游享乐,并于此举行朝会,外理政事,它与紫禁城(故宫)同为当时的全国政治中心,被清帝特称为“御园”。园于1860年(咸丰十年)被英法联军劫掠焚毁。

只要有自然,有生命,就有对自然的感悟,就有生命和生命的对话。宗璞由眼前的废墟想到了耻辱的历史,那大水法、观水法,那路旁的石龟,那方外观的白石乃至整个废墟都是中华民族屈辱史的见证,听到废墟“留——留——”的风声,作者深有感触,“国家兴亡,匹夫有责”的历史责任感油然而生!

圆明园是废墟,是历史的见证,凭吊它,怎能不引发人们深刻的思考?面对废墟,作者感慨万千,她感悟到了“废墟的召唤”,“废墟”召唤的是什么?

探讨以下问题:

思路与文章的结构有着密切关系,结构是思路的外在表现形式。本文是如何安排结构、组织材料的呢?读完全文,我们不难发现本文以作者的行踪为写作顺序,请理清文章的脉络,划分层次,归纳大意。

教学目标:

⑴.知识与能力:了解作者及有关历史背景,理解废墟对现实的指向。

品味赏析语言:笔法简约含蓄,文字凝重优美。

⑵.过程与方法:理解拟人手法和景物描写的作用。

能说出题目“废墟的召唤”的“召唤”的确切含义,领悟文章的主旨。

⑶.情感态度与价值观:体会文章所流露的责任感和崇高的使命感。

能说出和理解作者对废墟的情感态度和“年轻人”的矛盾心理。

教学重点、难点:

⑴. 品味赏析语言。笔法简约含蓄,文字凝重优美。⑵. 理解拟人手法和景物描写的作用。

⑶. 理解文中“年轻人”的矛盾心理;领悟文章的主旨。

1.阅读第一段,画出景色描述部分,指出其作用。

第一段描绘了一幅清冷凄凉的画面,为全文奠定了基调,总领全文。

2.找出(2~7段)中的比喻拟人句,说明其作用。

比喻句:在莽苍苍的原野上,这一组建筑遗迹宛如一列正在覆没的船只,而那丛生的荒草,便是海藻,杂陈的乱石,便是这荒野的海洋中的一簇簇泡沫了。

拟人句:依然寂寞地站着……这蒙受了奇耻大辱的废墟,只管悠闲地、若无其事地停泊着。

作用:生动形象地描绘出这一带建筑遗址的荒凉景象,给人深刻的印象。

3.阅读文章第三部分,找出描绘夕照景色的段落,说说每段景色描写的特点、含义。

第9段写粉红的天空与寒鸦,写晚霞的艳丽、西山的娇红与天空中的寒意所形成的鲜明的对比。

第14段中枯梗与绮辉,西山的鲜嫩润泽与浅淡的光照下的水也形成了鲜明的对比。鲜明的对比之中更显出这天空、红日、西山的美丽可爱,作者的热爱之情溢于言表。

第19段描写了太阳下山之后的景色。此时的景色让作者想到了春日的紫藤萝。春日的紫藤萝一朵朵的小紫花汇成花的海洋,焕发出勃勃生机。伟大的祖国富饶强大、兴旺发达,同样需要每一个中国人奉献付出,尽到责任。这正是作者对现实的思索。

4.从文中找出作者与年轻人的辩论,谈谈自己的理解?

作者满怀爱国之心,也想为祖国的振兴尽到自己的责任。她与年轻人的辩论,反映了两代人的不同看法。辩论的结果是意见达成一致,这正是这蒙受着民族耻辱的废墟给后人的启示。

5.齐读最后两段,讨论这两段的含义和作用。

作者再一次强调要留下这废墟,要记住废墟的召唤,因为它是一段历史的见证,因为它能激励一代又一代人为国家富强和民族复兴而奋斗。

句段賞析

在文中找出你最喜歡的那一句或一段話,並把它有感情地朗讀出來,同大家一起分享!

找出文中写景的句子,并说明它的作用。

冬日的斜阳无力地照在这一片田野上。

开篇便以低调的笔法来写周围的景色,给人一种沉重压抑的感觉。为下文渲染了气氛。

远瀛观的断石柱,在灰蓝色的天空下,依然寂寞地站着,显得四周那样空荡荡,那样无依无靠。

划线词语显示出一种悲怆的气氛,以“灰蓝色的天空下”为背景,可使整篇文章更加大气度。

风在路另侧的小树林中呼啸,忽高忽低,如泣如诉,仿佛从废墟上飘来了“留—留—留—”的声音。

这里的风也是低沉的,也像是受到环境的感染,足以显示出这里的气氛的沉重。风犹如此,人何以堪!破折号的作用是表示风的绵长,也暗示了历史的悠久。

句段欣赏,品味句子的含义

1、石波不兴,雕兵永驻,这蒙受了奇耻大辱的废墟,只管悠闲地、若无其事地停泊着。

拟人的手法表现了这永不变化的废墟,使人感到历史似乎在这里停滞了,凝固了。其中蕴涵着作者对更新变革的渴望。

2、空中一阵鸦噪,抬头只见寒鸦万点,驮着夕阳,掠过枯树林,转眼便消失在已呈粉红色的西天

空中鸦噪与废墟之静对比,既是写实景,又把人们的视线由地面引向透着美丽夕阳的空中。表达了作者对变革给国家和民族带来的万千气象的向往和憧憬。

3、那不浓不淡处使我想起春日的紫藤萝,这铺天的霞锦,需要多少个藤萝花瓣啊。

铺天的锦霞,象征着百废俱兴、重新腾飞的祖国的前程。这里作者用漫天的紫藤萝之美,来表达她的美好希望和赞美。同时,作者用“这铺天的霞锦,需要多少个藤萝花瓣啊”,呼唤每个人都要在民族振兴之际做出自己的贡献。

4、我想,能不能留下一部分废墟呢?……为了什么呢?为了凭吊这一段凝固的历史,为了记住废墟的召唤。

“国家兴亡,匹夫有责”,废墟记录着历史,更呼唤一切爱国之士在不忘历史的同时,更要响应时代的召唤,投身到伟大的变革中,去奋斗,去建设新的一切。

全文是如何结构文章的?

全文可分四个部分

1—3段,是全文的第一部分,即对圆明园废墟的整体描绘。

4—10段,作者直抒胸臆,号召人们留下来,改造这凝固的历史。

11—20段,作者通过“我”与年轻人的对话,向全社会的呼唤,尤其是对青年人的呼唤。

21段,篇末点题,表明全文主旨。

散文主要写自己冬日漫游圆明园遗址,先写眼前的所见,表达作者对历史的凭吊,然后借对风声的描绘引出聆听到废墟的召唤,即由实景实写到虚景虚写。最后又由废墟的召唤而引发深沉的思考,阐释改变废墟这一凝固历史所应承担的责任,从而点明主题。即全文的思路为引子—凭吊—召唤—思考,思路清晰。

合作探究学习一 品味赏析。

⑴.“楚国早已是湖北省,但楚辞的光辉,不是永远充塞于天地之间么?”的意思,我们已经明了,体现了怎样的语言特点?能否再举几个例子?

明确:简约含蓄。①我与年轻人的对话。②主题的表达并非直接说明,而是借对废墟的描写、回忆、联想而逐渐明朗。

⑵.拟人手法的运用:“远瀛观的石柱……只管悠闲地、若无其事地停泊着”把废墟几十年来未能刻上一点时代运行 的痕迹的现状表现得淋漓尽致。使人感到历史在这里停滞了,凝固了,蕴含着作者对更新变革的渴望。

⑶.“我”与年轻人的对话:对话情景是假设的,但对话内容却是作者和当代“年轻人”真实心境的写照。作者希望 年轻人在时代大变革之际,积极投身变革,为民族,为国家,奉献自己的全部智慧和热情。当做,面对时代的变革,不是每个人的利益都可以得到满足的,也不是第个人的愿望都可以实现 的,况且承担社会责任就意味着要牺牲和放弃一些个人利益。但是,为了民族的腾飞,青年人就要先天下之忧而忧,所以作者写年轻人的笑介于冷和苦之间。

合作探究学习二:分组讨论文章的写作特色。

⑴.融情于景是本文主要的写作特色。作者将历史的回顾与现实的思考一起融入特定的景物之中,并通过画而蕴含的意象,传达出一种渴望改革,渴望振兴的时代呼声。

前一部分的景物描写,作者着重渲染荒凉衰败的景象,将内心渴望改革的激情蕴含在其中,这种感情甚至贯穿全篇。

后半部分的景物描写,情调和色彩有了明显变化。如作者描绘西山落日的景象:远景近景互相配合,色彩互相映衬,构成一幅色调凝重,意旨深远的油画。画面中远处娇红艳丽的晚霞和如酒如梦的朦胧山色,与近处的枯树残荷、断碣寒冰,在色调上形成强烈的反差对比。落霞的美丽娇艳,突出地反衬了废墟的荒芜和清冷。这里,绝不仅仅是逼真形象的客观描绘,它既传达了作者改变现实的迫切心情,也寄托了作者对未来的希望与憧憬。可谓是有景有情,有物有我。这种寓意深远的景物描写把自然属性的美引向了一种更深更高的境界。

⑵.作者在写景中还多次穿插了富有寓意的议论。如结尾处作者希望保留一部分废墟的议论,就是告诫人们不要忘记历史的悲剧,不要忘记现实的召唤。特别是作者借那位年轻人之口说出的“怎样尽每一个我的责任?怎样使环境更好地让每一个我尽责任”的议论,表现了作者忧虑的心情,同时也给读者留下了绵长的思索。

迁移与拓展。

辩论:除了圆明园外,世上还有哪些废墟?你觉得世上的废墟有没有必要都修复起来?或者要留下部分供人凭吊?那其衡量的标准又该如何呢?

提示:复建派:重现圆明园辉煌,不但可以让游客感受古代建筑风采,而且建筑与废墟对比所产生的震撼力,远比单纯的废墟强烈得多。

保留派:坚决反对重修圆明园,更有人强调“一草一木都不能动”,认为废墟悲凉的沧桑感本身就是对侵略行径的无声控诉,是最理想的爱国主义教育,是重修一座辉煌的皇家园林所无法比拟的。

课堂小结。本文通过对圆明园荒芜景象的描写,在凭吊历史的同时,抒发了内心渴望更新、渴望变革的激情,号召每一个有志之士都投入到时代的大变革和百废待兴的建设浪潮中去。

布置作业:

搜集有关“尽每一个我的责任”的资料,或搜寻一些蕴涵丰富历史底蕴的材料,联系自已的情感体验,写一篇随笔。

写作背景

本文创作于1979年岁末,时值党的改革开放的号召如春雷般在神州大地回响。作者将历史的回顾与现实的思考融入特定的景物之中,并通过画面蕴涵的意象,传达出一种渴望改革、渴望振兴的时代呼声。

1860年10月6日,英、法联军侵入北京,闯进圆明园。他们把园内凡是能拿走的东西,统统掠走,拿不动的,就用大车或牲口搬运。实在运不走的,就任意破坏、毁掉。为了销毁罪证,10月18日和19日,三千多名侵略军奉命在园内放火。大火连烧三天,烟云笼罩整个北京城。我国这一园林艺术的瑰宝、建筑艺术的精华,就这样被化为灰烬。

3. 废墟的召唤

宗璞

万园之园

大水法和远羸观残迹

作者简介

宗璞,现代女作家。1928年7月生于北京。1984年当选为中国作家协会理事,现列入1986年国际名人录和国际著名作家名人录。

主要作品有:《弦上的梦》、《三生石》、《丁香结》。其中《三生石》获得第一届全国优秀中篇小说奖, 《弦上的梦》获1978年全国优秀短篇小说奖。童话《总鳍鱼的故事》获得中国作家协会首届全国优秀儿童文学奖。

历史上的圆明园,是由圆明园、长春园、绮春园(万春园)组成。三园紧相毗连,统称圆明园。共占地5200余亩(约350公顷),比颐和园的整个范围还要大出近千亩。它是清代封建帝王在150余年间,所创建和经营的一座大型皇家宫苑。雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰五朝皇帝,都曾长年居住在圆明园优游享乐,并于此举行朝会,外理政事,它与紫禁城(故宫)同为当时的全国政治中心,被清帝特称为“御园”。园于1860年(咸丰十年)被英法联军劫掠焚毁。

只要有自然,有生命,就有对自然的感悟,就有生命和生命的对话。宗璞由眼前的废墟想到了耻辱的历史,那大水法、观水法,那路旁的石龟,那方外观的白石乃至整个废墟都是中华民族屈辱史的见证,听到废墟“留——留——”的风声,作者深有感触,“国家兴亡,匹夫有责”的历史责任感油然而生!

圆明园是废墟,是历史的见证,凭吊它,怎能不引发人们深刻的思考?面对废墟,作者感慨万千,她感悟到了“废墟的召唤”,“废墟”召唤的是什么?

探讨以下问题:

思路与文章的结构有着密切关系,结构是思路的外在表现形式。本文是如何安排结构、组织材料的呢?读完全文,我们不难发现本文以作者的行踪为写作顺序,请理清文章的脉络,划分层次,归纳大意。

教学目标:

⑴.知识与能力:了解作者及有关历史背景,理解废墟对现实的指向。

品味赏析语言:笔法简约含蓄,文字凝重优美。

⑵.过程与方法:理解拟人手法和景物描写的作用。

能说出题目“废墟的召唤”的“召唤”的确切含义,领悟文章的主旨。

⑶.情感态度与价值观:体会文章所流露的责任感和崇高的使命感。

能说出和理解作者对废墟的情感态度和“年轻人”的矛盾心理。

教学重点、难点:

⑴. 品味赏析语言。笔法简约含蓄,文字凝重优美。⑵. 理解拟人手法和景物描写的作用。

⑶. 理解文中“年轻人”的矛盾心理;领悟文章的主旨。

1.阅读第一段,画出景色描述部分,指出其作用。

第一段描绘了一幅清冷凄凉的画面,为全文奠定了基调,总领全文。

2.找出(2~7段)中的比喻拟人句,说明其作用。

比喻句:在莽苍苍的原野上,这一组建筑遗迹宛如一列正在覆没的船只,而那丛生的荒草,便是海藻,杂陈的乱石,便是这荒野的海洋中的一簇簇泡沫了。

拟人句:依然寂寞地站着……这蒙受了奇耻大辱的废墟,只管悠闲地、若无其事地停泊着。

作用:生动形象地描绘出这一带建筑遗址的荒凉景象,给人深刻的印象。

3.阅读文章第三部分,找出描绘夕照景色的段落,说说每段景色描写的特点、含义。

第9段写粉红的天空与寒鸦,写晚霞的艳丽、西山的娇红与天空中的寒意所形成的鲜明的对比。

第14段中枯梗与绮辉,西山的鲜嫩润泽与浅淡的光照下的水也形成了鲜明的对比。鲜明的对比之中更显出这天空、红日、西山的美丽可爱,作者的热爱之情溢于言表。

第19段描写了太阳下山之后的景色。此时的景色让作者想到了春日的紫藤萝。春日的紫藤萝一朵朵的小紫花汇成花的海洋,焕发出勃勃生机。伟大的祖国富饶强大、兴旺发达,同样需要每一个中国人奉献付出,尽到责任。这正是作者对现实的思索。

4.从文中找出作者与年轻人的辩论,谈谈自己的理解?

作者满怀爱国之心,也想为祖国的振兴尽到自己的责任。她与年轻人的辩论,反映了两代人的不同看法。辩论的结果是意见达成一致,这正是这蒙受着民族耻辱的废墟给后人的启示。

5.齐读最后两段,讨论这两段的含义和作用。

作者再一次强调要留下这废墟,要记住废墟的召唤,因为它是一段历史的见证,因为它能激励一代又一代人为国家富强和民族复兴而奋斗。

句段賞析

在文中找出你最喜歡的那一句或一段話,並把它有感情地朗讀出來,同大家一起分享!

找出文中写景的句子,并说明它的作用。

冬日的斜阳无力地照在这一片田野上。

开篇便以低调的笔法来写周围的景色,给人一种沉重压抑的感觉。为下文渲染了气氛。

远瀛观的断石柱,在灰蓝色的天空下,依然寂寞地站着,显得四周那样空荡荡,那样无依无靠。

划线词语显示出一种悲怆的气氛,以“灰蓝色的天空下”为背景,可使整篇文章更加大气度。

风在路另侧的小树林中呼啸,忽高忽低,如泣如诉,仿佛从废墟上飘来了“留—留—留—”的声音。

这里的风也是低沉的,也像是受到环境的感染,足以显示出这里的气氛的沉重。风犹如此,人何以堪!破折号的作用是表示风的绵长,也暗示了历史的悠久。

句段欣赏,品味句子的含义

1、石波不兴,雕兵永驻,这蒙受了奇耻大辱的废墟,只管悠闲地、若无其事地停泊着。

拟人的手法表现了这永不变化的废墟,使人感到历史似乎在这里停滞了,凝固了。其中蕴涵着作者对更新变革的渴望。

2、空中一阵鸦噪,抬头只见寒鸦万点,驮着夕阳,掠过枯树林,转眼便消失在已呈粉红色的西天

空中鸦噪与废墟之静对比,既是写实景,又把人们的视线由地面引向透着美丽夕阳的空中。表达了作者对变革给国家和民族带来的万千气象的向往和憧憬。

3、那不浓不淡处使我想起春日的紫藤萝,这铺天的霞锦,需要多少个藤萝花瓣啊。

铺天的锦霞,象征着百废俱兴、重新腾飞的祖国的前程。这里作者用漫天的紫藤萝之美,来表达她的美好希望和赞美。同时,作者用“这铺天的霞锦,需要多少个藤萝花瓣啊”,呼唤每个人都要在民族振兴之际做出自己的贡献。

4、我想,能不能留下一部分废墟呢?……为了什么呢?为了凭吊这一段凝固的历史,为了记住废墟的召唤。

“国家兴亡,匹夫有责”,废墟记录着历史,更呼唤一切爱国之士在不忘历史的同时,更要响应时代的召唤,投身到伟大的变革中,去奋斗,去建设新的一切。

全文是如何结构文章的?

全文可分四个部分

1—3段,是全文的第一部分,即对圆明园废墟的整体描绘。

4—10段,作者直抒胸臆,号召人们留下来,改造这凝固的历史。

11—20段,作者通过“我”与年轻人的对话,向全社会的呼唤,尤其是对青年人的呼唤。

21段,篇末点题,表明全文主旨。

散文主要写自己冬日漫游圆明园遗址,先写眼前的所见,表达作者对历史的凭吊,然后借对风声的描绘引出聆听到废墟的召唤,即由实景实写到虚景虚写。最后又由废墟的召唤而引发深沉的思考,阐释改变废墟这一凝固历史所应承担的责任,从而点明主题。即全文的思路为引子—凭吊—召唤—思考,思路清晰。

合作探究学习一 品味赏析。

⑴.“楚国早已是湖北省,但楚辞的光辉,不是永远充塞于天地之间么?”的意思,我们已经明了,体现了怎样的语言特点?能否再举几个例子?

明确:简约含蓄。①我与年轻人的对话。②主题的表达并非直接说明,而是借对废墟的描写、回忆、联想而逐渐明朗。

⑵.拟人手法的运用:“远瀛观的石柱……只管悠闲地、若无其事地停泊着”把废墟几十年来未能刻上一点时代运行 的痕迹的现状表现得淋漓尽致。使人感到历史在这里停滞了,凝固了,蕴含着作者对更新变革的渴望。

⑶.“我”与年轻人的对话:对话情景是假设的,但对话内容却是作者和当代“年轻人”真实心境的写照。作者希望 年轻人在时代大变革之际,积极投身变革,为民族,为国家,奉献自己的全部智慧和热情。当做,面对时代的变革,不是每个人的利益都可以得到满足的,也不是第个人的愿望都可以实现 的,况且承担社会责任就意味着要牺牲和放弃一些个人利益。但是,为了民族的腾飞,青年人就要先天下之忧而忧,所以作者写年轻人的笑介于冷和苦之间。

合作探究学习二:分组讨论文章的写作特色。

⑴.融情于景是本文主要的写作特色。作者将历史的回顾与现实的思考一起融入特定的景物之中,并通过画而蕴含的意象,传达出一种渴望改革,渴望振兴的时代呼声。

前一部分的景物描写,作者着重渲染荒凉衰败的景象,将内心渴望改革的激情蕴含在其中,这种感情甚至贯穿全篇。

后半部分的景物描写,情调和色彩有了明显变化。如作者描绘西山落日的景象:远景近景互相配合,色彩互相映衬,构成一幅色调凝重,意旨深远的油画。画面中远处娇红艳丽的晚霞和如酒如梦的朦胧山色,与近处的枯树残荷、断碣寒冰,在色调上形成强烈的反差对比。落霞的美丽娇艳,突出地反衬了废墟的荒芜和清冷。这里,绝不仅仅是逼真形象的客观描绘,它既传达了作者改变现实的迫切心情,也寄托了作者对未来的希望与憧憬。可谓是有景有情,有物有我。这种寓意深远的景物描写把自然属性的美引向了一种更深更高的境界。

⑵.作者在写景中还多次穿插了富有寓意的议论。如结尾处作者希望保留一部分废墟的议论,就是告诫人们不要忘记历史的悲剧,不要忘记现实的召唤。特别是作者借那位年轻人之口说出的“怎样尽每一个我的责任?怎样使环境更好地让每一个我尽责任”的议论,表现了作者忧虑的心情,同时也给读者留下了绵长的思索。

迁移与拓展。

辩论:除了圆明园外,世上还有哪些废墟?你觉得世上的废墟有没有必要都修复起来?或者要留下部分供人凭吊?那其衡量的标准又该如何呢?

提示:复建派:重现圆明园辉煌,不但可以让游客感受古代建筑风采,而且建筑与废墟对比所产生的震撼力,远比单纯的废墟强烈得多。

保留派:坚决反对重修圆明园,更有人强调“一草一木都不能动”,认为废墟悲凉的沧桑感本身就是对侵略行径的无声控诉,是最理想的爱国主义教育,是重修一座辉煌的皇家园林所无法比拟的。

课堂小结。本文通过对圆明园荒芜景象的描写,在凭吊历史的同时,抒发了内心渴望更新、渴望变革的激情,号召每一个有志之士都投入到时代的大变革和百废待兴的建设浪潮中去。

布置作业:

搜集有关“尽每一个我的责任”的资料,或搜寻一些蕴涵丰富历史底蕴的材料,联系自已的情感体验,写一篇随笔。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 家

- 2 *石缝间的生命

- 3废墟的召唤

- 4 *更浩瀚的海洋

- 第二单元

- 5 词两首

- 6 再别康桥

- 7 *这是四点零八分的北京

- 8 *外国诗两首

- 第三单元

- 9 《家》的序和跋

- 10 读《堂吉诃德》

- 11 *永远新生

- 12 *科学与艺术

- 第四单元

- 13 故乡

- 14 *小男孩

- 15 百合花

- 16 *奥伊达的理想

- 第五单元

- 17 笑

- 18 南州六月荔枝丹

- 19 *善待家园

- 20 *龙永图趣说WTO

- 第六单元

- 21 古文二则

- 22 与朱元思书

- 23 *送东阳马生序

- 24 *与妻书

- 25 诗词六首

- 第七单元

- 26 《庄子》二则

- 27 *周公诫子

- 28 出师表

- 29 *答司马谏议书

- 30 诗词五首