【一轮复习基础知识随堂练】第九单元 生物与环境-生态系统的结构与能量流动(含解析)

文档属性

| 名称 | 【一轮复习基础知识随堂练】第九单元 生物与环境-生态系统的结构与能量流动(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 304.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-11-17 23:25:44 | ||

图片预览

文档简介

第九单元 生物与环境

生态系统的结构与能量流动

一、选择题

1.下列关于生态系统组分的叙述中,正确的是( )

A.动物都属于消费者,食草动物属于第三营养级

B.细菌都属于分解者,将有机物分解成无机物

C.生产者都属于自养生物,食物链中除生产者外,还有消费者

D.分解者一定是微生物,都不能进行有氧呼吸

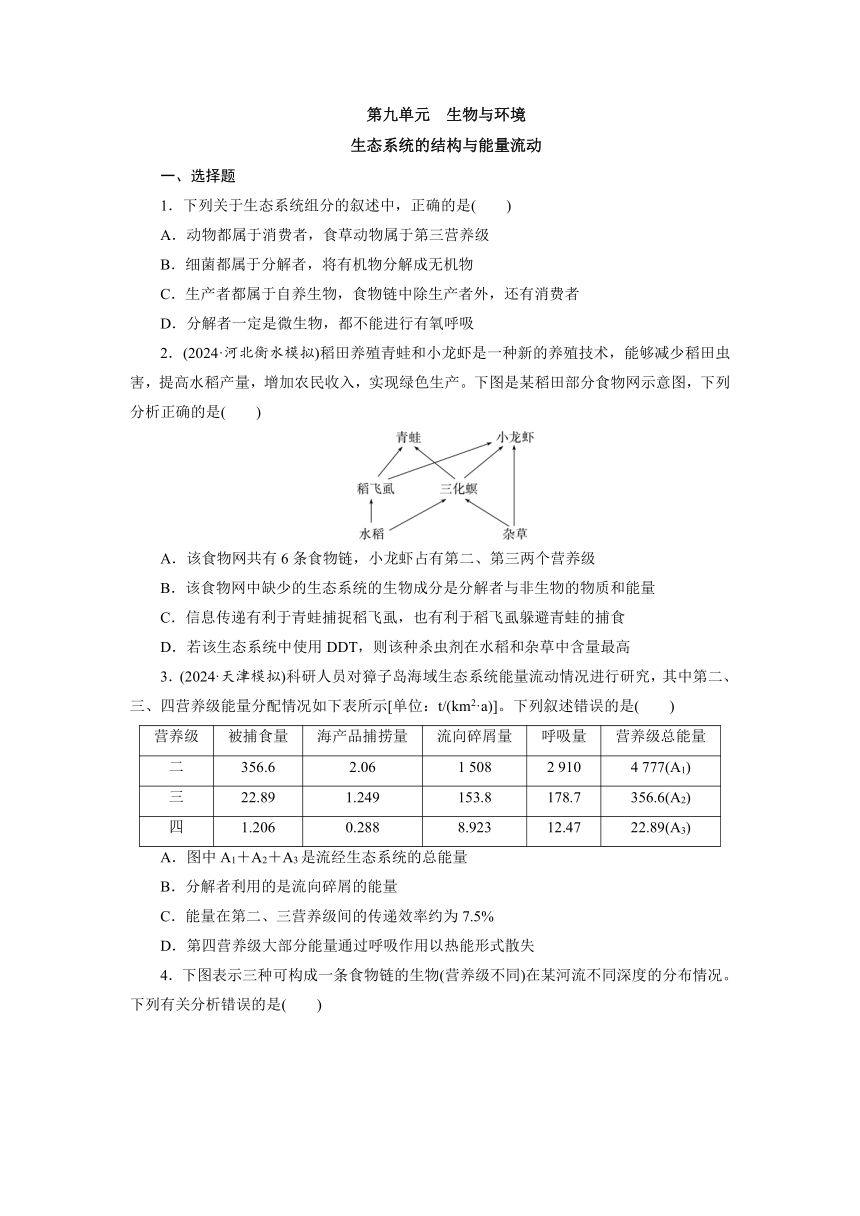

2.(2024·河北衡水模拟)稻田养殖青蛙和小龙虾是一种新的养殖技术,能够减少稻田虫害,提高水稻产量,增加农民收入,实现绿色生产。下图是某稻田部分食物网示意图,下列分析正确的是( )

A.该食物网共有6条食物链,小龙虾占有第二、第三两个营养级

B.该食物网中缺少的生态系统的生物成分是分解者与非生物的物质和能量

C.信息传递有利于青蛙捕捉稻飞虱,也有利于稻飞虱躲避青蛙的捕食

D.若该生态系统中使用DDT,则该种杀虫剂在水稻和杂草中含量最高

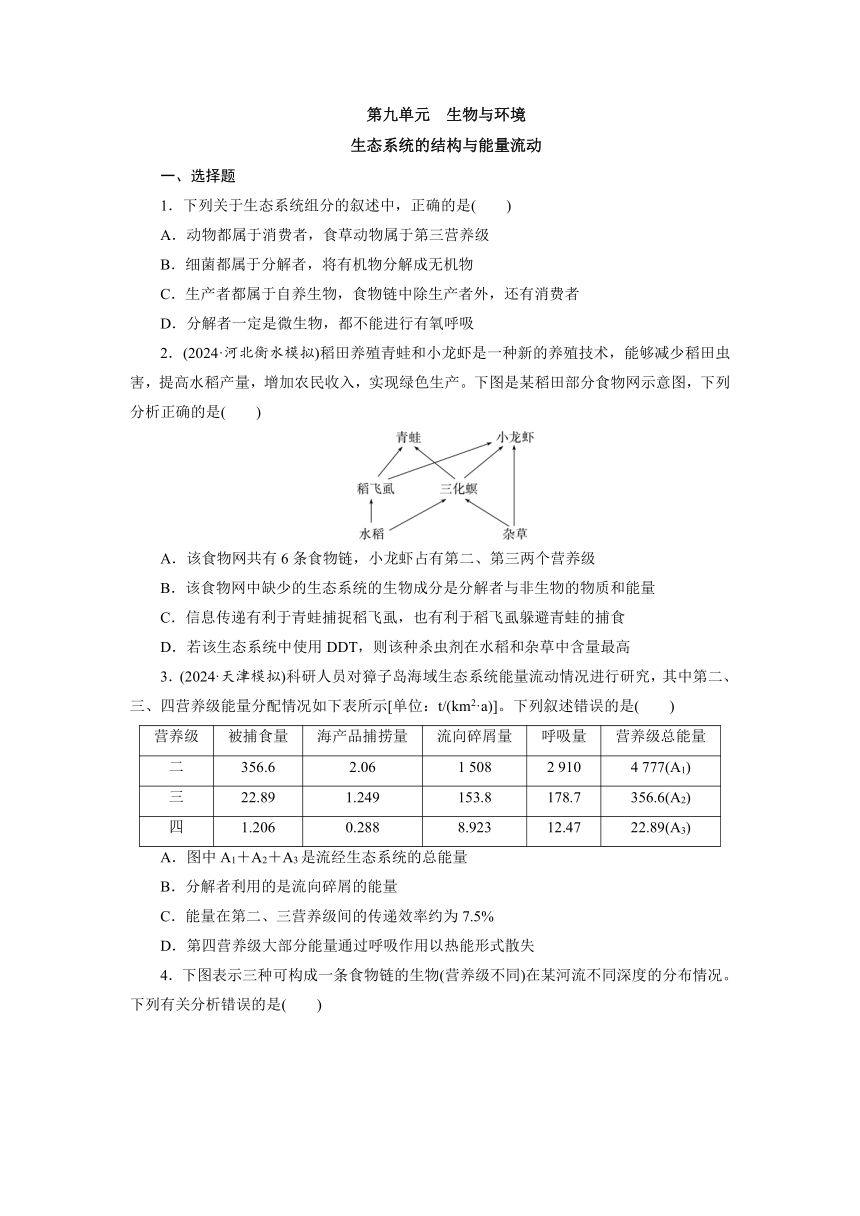

3.(2024·天津模拟)科研人员对獐子岛海域生态系统能量流动情况进行研究,其中第二、三、四营养级能量分配情况如下表所示[单位:t/(km2·a)]。下列叙述错误的是( )

营养级 被捕食量 海产品捕捞量 流向碎屑量 呼吸量 营养级总能量

二 356.6 2.06 1 508 2 910 4 777(A1)

三 22.89 1.249 153.8 178.7 356.6(A2)

四 1.206 0.288 8.923 12.47 22.89(A3)

A.图中A1+A2+A3是流经生态系统的总能量

B.分解者利用的是流向碎屑的能量

C.能量在第二、三营养级间的传递效率约为7.5%

D.第四营养级大部分能量通过呼吸作用以热能形式散失

4.下图表示三种可构成一条食物链的生物(营养级不同)在某河流不同深度的分布情况。下列有关分析错误的是( )

A.三种生物构成的食物链是物种甲→物种乙→物种丙

B.若物种甲表示绿藻,它在不同水深处的个体数量不同,主要是温度的原因

C.物种乙的数量突然增加,短时间内物种丙的数量也会增加

D.若物种丙表示肉食性鱼,该种群营养级高,所含能量较少

5.(2024·海南模拟)下图为某人工林的能量流动图解,其中N1~N6表示能量值。下列叙述错误的是( )

A.N1可以代表流入该生态系统的总能量

B.N4和N5均表示第一营养级流向分解者的能量

C.用于初级消费者生长、发育和繁殖的能量为N2-N5-N7

D.第一、二营养级间的能量传递效率为(N2-N6)/N1×100%

6.光合作用同化的总能量称为初级生产量;生物积累的、可被下一营养级利用的能量称为净生产量;食物中不能消化的物质被排遗或吐掉,其所含能量称为排遗能量;动物尿素等排泄物中的能量称为排泄能量。下图是某生态系统能量流动示意图,甲~丁表示生物类群,a~h表示能量。下列叙述错误的是( )

A.该生态系统的初级生产量为a+d+f

B.乙营养级的排泄能量属于g的一部分

C.乙的净生产量等于其生物量所含的能量

D.丙营养级的同化能量=摄入能量-排遗能量

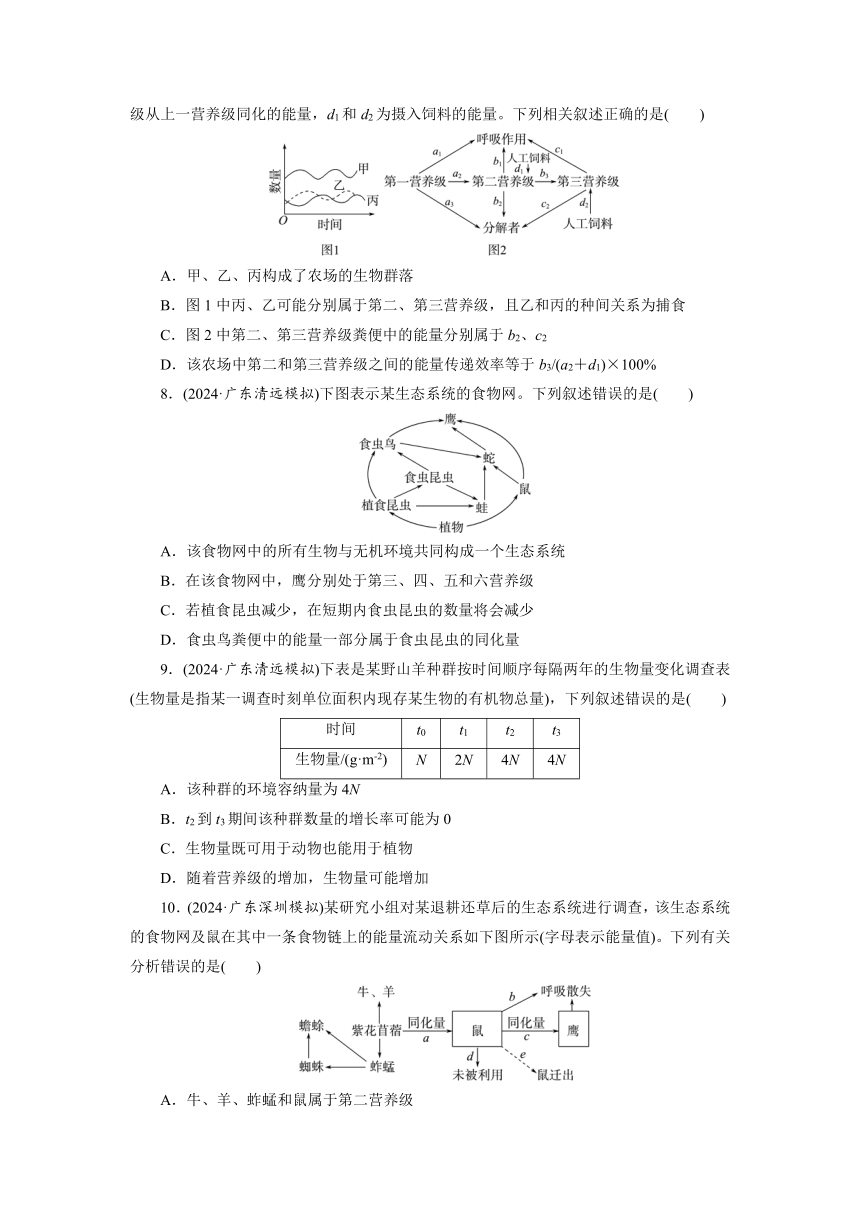

7.某农场中甲、乙、丙三种生物归属于三个营养级,三者的数量变化曲线(不都是消费者)如图1所示;该农场中的能量流动简图如图2所示,其中a2和b3分别为第二、第三营养级从上一营养级同化的能量,d1和d2为摄入饲料的能量。下列相关叙述正确的是( )

A.甲、乙、丙构成了农场的生物群落

B.图1中丙、乙可能分别属于第二、第三营养级,且乙和丙的种间关系为捕食

C.图2中第二、第三营养级粪便中的能量分别属于b2、c2

D.该农场中第二和第三营养级之间的能量传递效率等于b3/(a2+d1)×100%

8.(2024·广东清远模拟)下图表示某生态系统的食物网。下列叙述错误的是( )

A.该食物网中的所有生物与无机环境共同构成一个生态系统

B.在该食物网中,鹰分别处于第三、四、五和六营养级

C.若植食昆虫减少,在短期内食虫昆虫的数量将会减少

D.食虫鸟粪便中的能量一部分属于食虫昆虫的同化量

9.(2024·广东清远模拟)下表是某野山羊种群按时间顺序每隔两年的生物量变化调查表(生物量是指某一调查时刻单位面积内现存某生物的有机物总量),下列叙述错误的是( )

时间 t0 t1 t2 t3

生物量/(g·m-2) N 2N 4N 4N

A.该种群的环境容纳量为4N

B.t2到t3期间该种群数量的增长率可能为0

C.生物量既可用于动物也能用于植物

D.随着营养级的增加,生物量可能增加

10.(2024·广东深圳模拟)某研究小组对某退耕还草后的生态系统进行调查,该生态系统的食物网及鼠在其中一条食物链上的能量流动关系如下图所示(字母表示能量值)。下列有关分析错误的是( )

A.牛、羊、蚱蜢和鼠属于第二营养级

B.d属于紫花苜蓿同化量的一部分

C.流向鼠的能量a可能少于紫花苜蓿同化量的10%

D.图中没有表示出的生态系统成分仅有非生物的物质和能量

二、非选择题

11.(2024·广东东莞模拟)二化螟和褐飞虱在水稻植株上产卵繁殖,导致水稻减产。科研人员对这两种害虫之间的关系进行研究。请回答下列问题:

(1)科研人员在害虫寄生情况不同的四组水稻植株上,放置二化螟,7 d后分别测定各组水稻植株上放置的二化螟虫体质量,处理及结果如下图所示。实验结果表明,褐飞虱对新放置的二化螟的影响是________________________。

(2)研究发现,二化螟为钻蛀性害虫,以水稻茎秆纤维等为食;而褐飞虱主要刺吸水稻茎叶汁液。试从生态位的角度分析,这两种害虫种间竞争较弱的原因是______________________________________________________。

(3)科研人员进一步研究了二化螟、褐飞虱、水稻及周围其他生物和所处的环境构成的生态系统。下表是该生态系统中甲、乙、丙三个种群构成的一条食物链中的能量流动情况(单位:×106 kJ/a)。

种群 甲 乙 丙

同化总能量 246 36

用于生长、发育和繁殖 100 9

呼吸消耗 727

传给下一营养级

传给分解者 13 4 69

未被利用 51 470

①种群丙用于生长、发育和繁殖的能量为____________kJ/a。能量从第一营养级到第二营养级的传递效率为________(保留两位小数)。

②稻螟赤眼蜂可将卵产在二化螟的虫卵内,是二化螟的天敌。科研人员利用稻螟赤眼蜂来防治二化螟,这有利于________________________________________________。

答案解析

1、C 解析:动物不一定是消费者,如蚯蚓属于分解者,食草动物属于第二营养级,A、D错误;细菌不一定属于分解者,也可以是消费者和生产者,如硝化细菌是自养型生物,属于生产者,B错误;生产者属于自养生物,是生态系统的主要组分,食物链中除生产者外,还有消费者,C正确。

2、C 解析:该食物网共有7条食物链,有水稻→稻飞虱→青蛙,水稻→稻飞虱→小龙虾,水稻→三化螟→小龙虾,水稻→三化螟→青蛙,杂草→三化螟→青蛙,杂草→三化螟→小龙虾,杂草→小龙虾,小龙虾占第二、第三营养级,A错误。一个完整的生态系统包括生物部分(所有)和非生物部分,其中,生物部分包括生产者、消费者、分解者;非生物部分包括非生物的物质和能量,题图食物网中缺少的生态系统的生物成分是分解者以及其他消费者或生产者,同时缺少的非生物成分是非生物的物质和能量,B错误。信息传递能调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定,则信息传递有利于青蛙捕捉稻飞虱,也有利于稻飞虱躲避青蛙的捕食,C正确。生物富集是生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在生物体内浓度超过环境浓度的现象,并通过食物链、食物网的营养传递逐步转移、积累和放大,则DDT在最高营养级即青蛙和小龙虾中含量最高,D错误。

3、A 解析:对于自然生态系统来说,生产者固定的太阳能总量是流经该生态系统的总能量,其中A1+A2+A3不是流经该生态系统的总能量,A错误;分解者利用的是流向粪便、落叶、尸体等碎屑的能量,B正确;能量传递效率是指相邻两个营养级间同化量的比值,能量在第二、三营养级之间的传递效率为356.6÷4 777×100%≈7.5%,C正确;据题表可知,第四营养级的总能量为22.89 t/(km2·a),呼吸量为12.47 t/(km2·a),大部分能量通过呼吸作用以热能的形式散失,D正确。

4、B 解析:一般情况下,营养级越低的生物个体数量越多,根据三个物种的个体数量及在不同深度的分布情况可知,三种生物构成的食物链是物种甲→物种乙→物种丙,A正确;绿藻在不同水深处的个体数量不同,主要原因是光照强度不同,B错误;由于食物链为物种甲→物种乙→物种丙,因此当物种乙数量突然增加时,短时间内物种丙由于食物增多,其数量也会增加,C正确;物种丙属于第三营养级,相比第一、二营养级,第三营养级所含的能量较少,D正确。

5、D 解析:生产者同化能量N1可以代表流入该生态系统的总能量,A正确;N4和N5均表示第一营养级流向分解者的能量,B正确;初级消费者同化量=初级消费者摄入量N2-其粪便量N5,用于初级消费者生长、发育和繁殖的能量=其同化量-呼吸散失量N7,因此用于初级消费者生长、发育和繁殖的能量为N2-N5-N7,C正确;第一营养级同化量为N1,第二营养级的同化量为N2-N5或N3,故第一、二营养级间的能量传递效率可表示为(N2-N5)/N1×100%或N3/N1×100%,D错误。

6、C 解析:由题图分析可知,甲可以固定光能,因此甲是生产者,甲、乙、丙三者都有能量流向丁,说明丁是分解者,则乙是初级消费者,丙是次级消费者。该生态系统的初级生产量就是流入该生态系统的总能量,也是生产者甲固定的太阳能。根据能量守恒定律,指向甲的箭头能量值总和=从甲指出的箭头能量值总和,因此该生态系统的初级生产量=生产者甲固定的太阳能=a+d+f,A正确;尿素等排泄物是蛋白质等含氮物质经消化吸收转变为自身有机物后再经氧化分解产生的,因此排泄能量属于生物自身的同化量,并且是自身同化量中流向分解者的那一部分,由以上分析可知,丁是分解者,则g是乙的同化量中以遗体残骸和尿素等排泄物的形式流向分解者的能量,因此包含乙营养级的排泄能量,B正确;净生产量指的是一定时间内生物积累的、可被下一营养级利用的能量,生物量所含的能量则指现存的有机物中含有的总能量,因此二者并不相等,C错误;由能量传递形式可知,某营养级同化量=该营养级摄入量-其粪便等不能消化的排遗物中的能量(即排遗能量),D正确。

7、D 解析:甲、乙、丙三种生物归属于三个营养级,且不都是消费者,只是三种生物,而群落包括所有生物,因此甲、乙、丙不能构成农场的生物群落,A错误;据题图可知,甲的数量最多,且相对稳定,为生产者,根据乙、丙之间先升先降的为被捕食者可知,乙为被捕食者,所以食物链为甲→乙→丙,乙为第二营养级,丙为第三营养级,即乙和丙的种间关系为捕食,B错误;某营养级粪便中的能量是其没有同化的能量,属于上一营养级同化的能量中流向分解者的一部分,所以图2中第二、第三营养级粪便中的能量分别属于a3、b2,C错误;该农场中第二和第三营养级之间的能量传递效率为b3÷(a2+d1)×100%,D正确。

8、A 解析:在一定空间内,由生物群落与它的非生物环境相互作用而形成的统一整体,叫作生态系统。该食物网中的所有生物缺少分解者,故与无机环境不能构成一个生态系统,A错误;题图中存在如下食物链:植物→鼠→鹰,植物→鼠→蛇→鹰,植物→植食昆虫→食虫鸟→鹰,植物→植食昆虫→食虫鸟(蛙)→蛇→鹰,植物→植食昆虫→食虫昆虫→食虫鸟(蛙)→蛇→鹰,所以鹰分别处于第三、四、五和六营养级,B正确;若植食昆虫减少,导致食虫昆虫的食物减少,而捕食食虫昆虫的食虫鸟、蛙数量不变,因而在短期内食虫昆虫的数量将会减少,C正确;食虫鸟粪便中的能量属于上一营养级的同化量,一部分来自植食昆虫,一部分来自食虫昆虫,D正确。

9、A 解析:环境容纳量是指当环境条件不发生变化时,该环境所能承载的种群数量最大值。表格所示为“某野山羊种群按时间顺序每隔两年的生物量变化”,故4N不是该种群的环境容纳量,A错误;t2~t3期间生物量不变,该种群的出生率等于死亡率,种群增长率为0,B正确;生物量是生物在某一特定时刻单位空间的个体数、重量或其含能量的多少,可用于指某种群、某类群生物(如浮游动物)或整个生物群落的生物量,所以既可用于植物也可用于动物,C正确;随着营养级的增加,生物量可能增加,比如海洋生态系统,在某一调查时刻浮游动物的生物量可能高于浮游植物,D正确。

10、D 解析:第二营养级是以植物为食的营养级,据题图可知,第二营养级有鼠、牛、羊、蚱蜢,A正确;d是鼠未利用的能量,是鼠同化量的一部分,但鼠的同化量来自于紫花苜蓿,故也属于紫花苜蓿同化量的一部分,B正确;能量传递效率是指两个营养级之间同化量的比值,通常是10%~20%,而不是两个物种之间,第二营养级有鼠、牛、羊、蚱蜢,故流向鼠的能量a可能少于紫花苜蓿同化量的10%,C正确;生态系统的组成成分包括生产者、消费者、分解者以及非生物的物质和能量,图中没有标出分解者及非生物的物质和能量,D错误。

11、解析:(1)据题图分析,对比1组和3组可知,稻飞虱单独存在时有利于二化螟虫体生长;对比2组和4组,仅有二化螟存在的情况下虫体平均质量低于二化螟和稻飞虱共同寄生的虫体平均质量,故稻飞虱与二化螟共同寄生时可减弱二化螟种内竞争,有利于二化螟虫体生长。(2)据题意可知,二化螟为钻蛀性害虫,以水稻茎秆纤维等为食;而褐飞虱主要刺吸水稻茎叶汁液,二者虽然均在水稻植株上取食,但取食部位、食物成分等不同,生态位发生了分化,故这两种害虫种间竞争较弱。(3)①由于同化量=呼吸作用消耗量+用于生长、发育和繁殖的能量=呼吸作用消耗量+被分解者利用的能量+流入下一营养级的能量+未被利用的能量,根据题表中能量数值可知,丙的同化量最大,为727×106+69×106+470×106+传递给下一营养级的能量,甲的同化量为246×106kJ/a,乙的同化量为36×106kJ/a,故甲、乙、丙三者构成的食物链为丙→甲→乙。种群丙用于生长、发育和繁殖的能量=被分解者利用的能量+流入下一营养级的能量+未被利用的能量=(69+246+470)×106=7.85×108kJ/a。能量从第一营养级到第二营养级的传递效率为246×106÷(7.85×108+727×106)×100%≈16.27%。②二化螟和褐飞虱在水稻植株上产卵繁殖,导致水稻减产,利用稻螟赤眼蜂来防治二化螟,这有利于调整能量流动的关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。

答案:(1)有利于二化螟虫体生长 (2)两种害虫虽然均在水稻植株上取食,但取食部位、食物成分等不同,生态位发生了分化 (3)①7.85×108 16.27% ②调整能量流动的关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分

生态系统的结构与能量流动

一、选择题

1.下列关于生态系统组分的叙述中,正确的是( )

A.动物都属于消费者,食草动物属于第三营养级

B.细菌都属于分解者,将有机物分解成无机物

C.生产者都属于自养生物,食物链中除生产者外,还有消费者

D.分解者一定是微生物,都不能进行有氧呼吸

2.(2024·河北衡水模拟)稻田养殖青蛙和小龙虾是一种新的养殖技术,能够减少稻田虫害,提高水稻产量,增加农民收入,实现绿色生产。下图是某稻田部分食物网示意图,下列分析正确的是( )

A.该食物网共有6条食物链,小龙虾占有第二、第三两个营养级

B.该食物网中缺少的生态系统的生物成分是分解者与非生物的物质和能量

C.信息传递有利于青蛙捕捉稻飞虱,也有利于稻飞虱躲避青蛙的捕食

D.若该生态系统中使用DDT,则该种杀虫剂在水稻和杂草中含量最高

3.(2024·天津模拟)科研人员对獐子岛海域生态系统能量流动情况进行研究,其中第二、三、四营养级能量分配情况如下表所示[单位:t/(km2·a)]。下列叙述错误的是( )

营养级 被捕食量 海产品捕捞量 流向碎屑量 呼吸量 营养级总能量

二 356.6 2.06 1 508 2 910 4 777(A1)

三 22.89 1.249 153.8 178.7 356.6(A2)

四 1.206 0.288 8.923 12.47 22.89(A3)

A.图中A1+A2+A3是流经生态系统的总能量

B.分解者利用的是流向碎屑的能量

C.能量在第二、三营养级间的传递效率约为7.5%

D.第四营养级大部分能量通过呼吸作用以热能形式散失

4.下图表示三种可构成一条食物链的生物(营养级不同)在某河流不同深度的分布情况。下列有关分析错误的是( )

A.三种生物构成的食物链是物种甲→物种乙→物种丙

B.若物种甲表示绿藻,它在不同水深处的个体数量不同,主要是温度的原因

C.物种乙的数量突然增加,短时间内物种丙的数量也会增加

D.若物种丙表示肉食性鱼,该种群营养级高,所含能量较少

5.(2024·海南模拟)下图为某人工林的能量流动图解,其中N1~N6表示能量值。下列叙述错误的是( )

A.N1可以代表流入该生态系统的总能量

B.N4和N5均表示第一营养级流向分解者的能量

C.用于初级消费者生长、发育和繁殖的能量为N2-N5-N7

D.第一、二营养级间的能量传递效率为(N2-N6)/N1×100%

6.光合作用同化的总能量称为初级生产量;生物积累的、可被下一营养级利用的能量称为净生产量;食物中不能消化的物质被排遗或吐掉,其所含能量称为排遗能量;动物尿素等排泄物中的能量称为排泄能量。下图是某生态系统能量流动示意图,甲~丁表示生物类群,a~h表示能量。下列叙述错误的是( )

A.该生态系统的初级生产量为a+d+f

B.乙营养级的排泄能量属于g的一部分

C.乙的净生产量等于其生物量所含的能量

D.丙营养级的同化能量=摄入能量-排遗能量

7.某农场中甲、乙、丙三种生物归属于三个营养级,三者的数量变化曲线(不都是消费者)如图1所示;该农场中的能量流动简图如图2所示,其中a2和b3分别为第二、第三营养级从上一营养级同化的能量,d1和d2为摄入饲料的能量。下列相关叙述正确的是( )

A.甲、乙、丙构成了农场的生物群落

B.图1中丙、乙可能分别属于第二、第三营养级,且乙和丙的种间关系为捕食

C.图2中第二、第三营养级粪便中的能量分别属于b2、c2

D.该农场中第二和第三营养级之间的能量传递效率等于b3/(a2+d1)×100%

8.(2024·广东清远模拟)下图表示某生态系统的食物网。下列叙述错误的是( )

A.该食物网中的所有生物与无机环境共同构成一个生态系统

B.在该食物网中,鹰分别处于第三、四、五和六营养级

C.若植食昆虫减少,在短期内食虫昆虫的数量将会减少

D.食虫鸟粪便中的能量一部分属于食虫昆虫的同化量

9.(2024·广东清远模拟)下表是某野山羊种群按时间顺序每隔两年的生物量变化调查表(生物量是指某一调查时刻单位面积内现存某生物的有机物总量),下列叙述错误的是( )

时间 t0 t1 t2 t3

生物量/(g·m-2) N 2N 4N 4N

A.该种群的环境容纳量为4N

B.t2到t3期间该种群数量的增长率可能为0

C.生物量既可用于动物也能用于植物

D.随着营养级的增加,生物量可能增加

10.(2024·广东深圳模拟)某研究小组对某退耕还草后的生态系统进行调查,该生态系统的食物网及鼠在其中一条食物链上的能量流动关系如下图所示(字母表示能量值)。下列有关分析错误的是( )

A.牛、羊、蚱蜢和鼠属于第二营养级

B.d属于紫花苜蓿同化量的一部分

C.流向鼠的能量a可能少于紫花苜蓿同化量的10%

D.图中没有表示出的生态系统成分仅有非生物的物质和能量

二、非选择题

11.(2024·广东东莞模拟)二化螟和褐飞虱在水稻植株上产卵繁殖,导致水稻减产。科研人员对这两种害虫之间的关系进行研究。请回答下列问题:

(1)科研人员在害虫寄生情况不同的四组水稻植株上,放置二化螟,7 d后分别测定各组水稻植株上放置的二化螟虫体质量,处理及结果如下图所示。实验结果表明,褐飞虱对新放置的二化螟的影响是________________________。

(2)研究发现,二化螟为钻蛀性害虫,以水稻茎秆纤维等为食;而褐飞虱主要刺吸水稻茎叶汁液。试从生态位的角度分析,这两种害虫种间竞争较弱的原因是______________________________________________________。

(3)科研人员进一步研究了二化螟、褐飞虱、水稻及周围其他生物和所处的环境构成的生态系统。下表是该生态系统中甲、乙、丙三个种群构成的一条食物链中的能量流动情况(单位:×106 kJ/a)。

种群 甲 乙 丙

同化总能量 246 36

用于生长、发育和繁殖 100 9

呼吸消耗 727

传给下一营养级

传给分解者 13 4 69

未被利用 51 470

①种群丙用于生长、发育和繁殖的能量为____________kJ/a。能量从第一营养级到第二营养级的传递效率为________(保留两位小数)。

②稻螟赤眼蜂可将卵产在二化螟的虫卵内,是二化螟的天敌。科研人员利用稻螟赤眼蜂来防治二化螟,这有利于________________________________________________。

答案解析

1、C 解析:动物不一定是消费者,如蚯蚓属于分解者,食草动物属于第二营养级,A、D错误;细菌不一定属于分解者,也可以是消费者和生产者,如硝化细菌是自养型生物,属于生产者,B错误;生产者属于自养生物,是生态系统的主要组分,食物链中除生产者外,还有消费者,C正确。

2、C 解析:该食物网共有7条食物链,有水稻→稻飞虱→青蛙,水稻→稻飞虱→小龙虾,水稻→三化螟→小龙虾,水稻→三化螟→青蛙,杂草→三化螟→青蛙,杂草→三化螟→小龙虾,杂草→小龙虾,小龙虾占第二、第三营养级,A错误。一个完整的生态系统包括生物部分(所有)和非生物部分,其中,生物部分包括生产者、消费者、分解者;非生物部分包括非生物的物质和能量,题图食物网中缺少的生态系统的生物成分是分解者以及其他消费者或生产者,同时缺少的非生物成分是非生物的物质和能量,B错误。信息传递能调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定,则信息传递有利于青蛙捕捉稻飞虱,也有利于稻飞虱躲避青蛙的捕食,C正确。生物富集是生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在生物体内浓度超过环境浓度的现象,并通过食物链、食物网的营养传递逐步转移、积累和放大,则DDT在最高营养级即青蛙和小龙虾中含量最高,D错误。

3、A 解析:对于自然生态系统来说,生产者固定的太阳能总量是流经该生态系统的总能量,其中A1+A2+A3不是流经该生态系统的总能量,A错误;分解者利用的是流向粪便、落叶、尸体等碎屑的能量,B正确;能量传递效率是指相邻两个营养级间同化量的比值,能量在第二、三营养级之间的传递效率为356.6÷4 777×100%≈7.5%,C正确;据题表可知,第四营养级的总能量为22.89 t/(km2·a),呼吸量为12.47 t/(km2·a),大部分能量通过呼吸作用以热能的形式散失,D正确。

4、B 解析:一般情况下,营养级越低的生物个体数量越多,根据三个物种的个体数量及在不同深度的分布情况可知,三种生物构成的食物链是物种甲→物种乙→物种丙,A正确;绿藻在不同水深处的个体数量不同,主要原因是光照强度不同,B错误;由于食物链为物种甲→物种乙→物种丙,因此当物种乙数量突然增加时,短时间内物种丙由于食物增多,其数量也会增加,C正确;物种丙属于第三营养级,相比第一、二营养级,第三营养级所含的能量较少,D正确。

5、D 解析:生产者同化能量N1可以代表流入该生态系统的总能量,A正确;N4和N5均表示第一营养级流向分解者的能量,B正确;初级消费者同化量=初级消费者摄入量N2-其粪便量N5,用于初级消费者生长、发育和繁殖的能量=其同化量-呼吸散失量N7,因此用于初级消费者生长、发育和繁殖的能量为N2-N5-N7,C正确;第一营养级同化量为N1,第二营养级的同化量为N2-N5或N3,故第一、二营养级间的能量传递效率可表示为(N2-N5)/N1×100%或N3/N1×100%,D错误。

6、C 解析:由题图分析可知,甲可以固定光能,因此甲是生产者,甲、乙、丙三者都有能量流向丁,说明丁是分解者,则乙是初级消费者,丙是次级消费者。该生态系统的初级生产量就是流入该生态系统的总能量,也是生产者甲固定的太阳能。根据能量守恒定律,指向甲的箭头能量值总和=从甲指出的箭头能量值总和,因此该生态系统的初级生产量=生产者甲固定的太阳能=a+d+f,A正确;尿素等排泄物是蛋白质等含氮物质经消化吸收转变为自身有机物后再经氧化分解产生的,因此排泄能量属于生物自身的同化量,并且是自身同化量中流向分解者的那一部分,由以上分析可知,丁是分解者,则g是乙的同化量中以遗体残骸和尿素等排泄物的形式流向分解者的能量,因此包含乙营养级的排泄能量,B正确;净生产量指的是一定时间内生物积累的、可被下一营养级利用的能量,生物量所含的能量则指现存的有机物中含有的总能量,因此二者并不相等,C错误;由能量传递形式可知,某营养级同化量=该营养级摄入量-其粪便等不能消化的排遗物中的能量(即排遗能量),D正确。

7、D 解析:甲、乙、丙三种生物归属于三个营养级,且不都是消费者,只是三种生物,而群落包括所有生物,因此甲、乙、丙不能构成农场的生物群落,A错误;据题图可知,甲的数量最多,且相对稳定,为生产者,根据乙、丙之间先升先降的为被捕食者可知,乙为被捕食者,所以食物链为甲→乙→丙,乙为第二营养级,丙为第三营养级,即乙和丙的种间关系为捕食,B错误;某营养级粪便中的能量是其没有同化的能量,属于上一营养级同化的能量中流向分解者的一部分,所以图2中第二、第三营养级粪便中的能量分别属于a3、b2,C错误;该农场中第二和第三营养级之间的能量传递效率为b3÷(a2+d1)×100%,D正确。

8、A 解析:在一定空间内,由生物群落与它的非生物环境相互作用而形成的统一整体,叫作生态系统。该食物网中的所有生物缺少分解者,故与无机环境不能构成一个生态系统,A错误;题图中存在如下食物链:植物→鼠→鹰,植物→鼠→蛇→鹰,植物→植食昆虫→食虫鸟→鹰,植物→植食昆虫→食虫鸟(蛙)→蛇→鹰,植物→植食昆虫→食虫昆虫→食虫鸟(蛙)→蛇→鹰,所以鹰分别处于第三、四、五和六营养级,B正确;若植食昆虫减少,导致食虫昆虫的食物减少,而捕食食虫昆虫的食虫鸟、蛙数量不变,因而在短期内食虫昆虫的数量将会减少,C正确;食虫鸟粪便中的能量属于上一营养级的同化量,一部分来自植食昆虫,一部分来自食虫昆虫,D正确。

9、A 解析:环境容纳量是指当环境条件不发生变化时,该环境所能承载的种群数量最大值。表格所示为“某野山羊种群按时间顺序每隔两年的生物量变化”,故4N不是该种群的环境容纳量,A错误;t2~t3期间生物量不变,该种群的出生率等于死亡率,种群增长率为0,B正确;生物量是生物在某一特定时刻单位空间的个体数、重量或其含能量的多少,可用于指某种群、某类群生物(如浮游动物)或整个生物群落的生物量,所以既可用于植物也可用于动物,C正确;随着营养级的增加,生物量可能增加,比如海洋生态系统,在某一调查时刻浮游动物的生物量可能高于浮游植物,D正确。

10、D 解析:第二营养级是以植物为食的营养级,据题图可知,第二营养级有鼠、牛、羊、蚱蜢,A正确;d是鼠未利用的能量,是鼠同化量的一部分,但鼠的同化量来自于紫花苜蓿,故也属于紫花苜蓿同化量的一部分,B正确;能量传递效率是指两个营养级之间同化量的比值,通常是10%~20%,而不是两个物种之间,第二营养级有鼠、牛、羊、蚱蜢,故流向鼠的能量a可能少于紫花苜蓿同化量的10%,C正确;生态系统的组成成分包括生产者、消费者、分解者以及非生物的物质和能量,图中没有标出分解者及非生物的物质和能量,D错误。

11、解析:(1)据题图分析,对比1组和3组可知,稻飞虱单独存在时有利于二化螟虫体生长;对比2组和4组,仅有二化螟存在的情况下虫体平均质量低于二化螟和稻飞虱共同寄生的虫体平均质量,故稻飞虱与二化螟共同寄生时可减弱二化螟种内竞争,有利于二化螟虫体生长。(2)据题意可知,二化螟为钻蛀性害虫,以水稻茎秆纤维等为食;而褐飞虱主要刺吸水稻茎叶汁液,二者虽然均在水稻植株上取食,但取食部位、食物成分等不同,生态位发生了分化,故这两种害虫种间竞争较弱。(3)①由于同化量=呼吸作用消耗量+用于生长、发育和繁殖的能量=呼吸作用消耗量+被分解者利用的能量+流入下一营养级的能量+未被利用的能量,根据题表中能量数值可知,丙的同化量最大,为727×106+69×106+470×106+传递给下一营养级的能量,甲的同化量为246×106kJ/a,乙的同化量为36×106kJ/a,故甲、乙、丙三者构成的食物链为丙→甲→乙。种群丙用于生长、发育和繁殖的能量=被分解者利用的能量+流入下一营养级的能量+未被利用的能量=(69+246+470)×106=7.85×108kJ/a。能量从第一营养级到第二营养级的传递效率为246×106÷(7.85×108+727×106)×100%≈16.27%。②二化螟和褐飞虱在水稻植株上产卵繁殖,导致水稻减产,利用稻螟赤眼蜂来防治二化螟,这有利于调整能量流动的关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。

答案:(1)有利于二化螟虫体生长 (2)两种害虫虽然均在水稻植株上取食,但取食部位、食物成分等不同,生态位发生了分化 (3)①7.85×108 16.27% ②调整能量流动的关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分

同课章节目录