第21课《创造宣言》课件

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

21.创造宣言

共2课时

统编版语文九年级(上)

1.阅读课文,准确概括作者的观点及其论述过程中批驳的观点。

2.理清作者的论证思路,学习本文的论证方法。

3.梳理本文的论证材料,明确材料和观点的联系。

4.品味本文逻辑严谨、气势充盈、激情洋溢的写作特点。

学习目标

第一课时

一、积累字词,认识作者

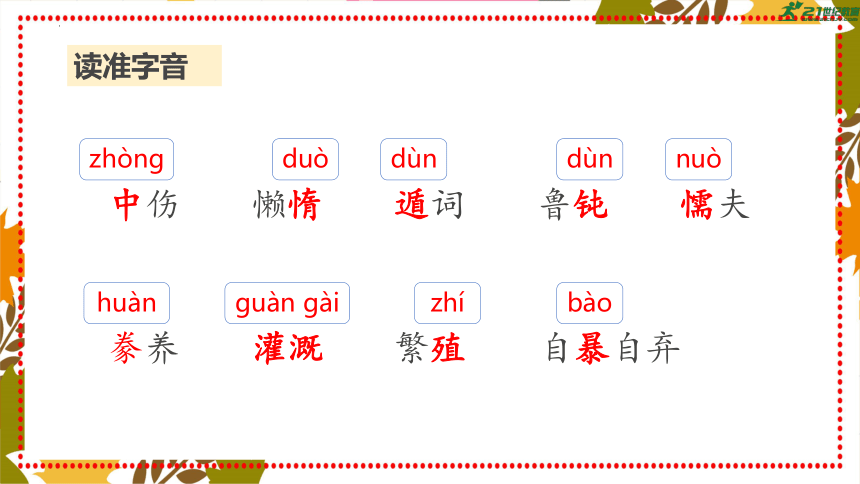

读准字音

中伤

懒惰

鲁钝

遁词

懦夫

zhòng

duò

dùn

dùn

nuò

豢养

灌溉

自暴自弃

繁殖

huàn

guàn gài

zhí

bào

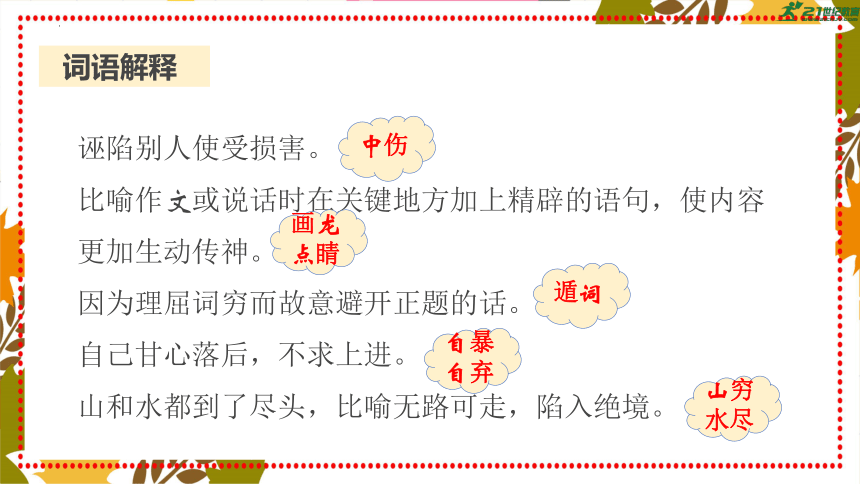

词语解释

诬陷别人使受损害。

比喻作文或说话时在关键地方加上精辟的语句,使内容更加生动传神。

因为理屈词穷而故意避开正题的话。

自己甘心落后,不求上进。

山和水都到了尽头,比喻无路可走,陷入绝境。

中伤

画龙点睛

遁词

自暴自弃

山穷水尽

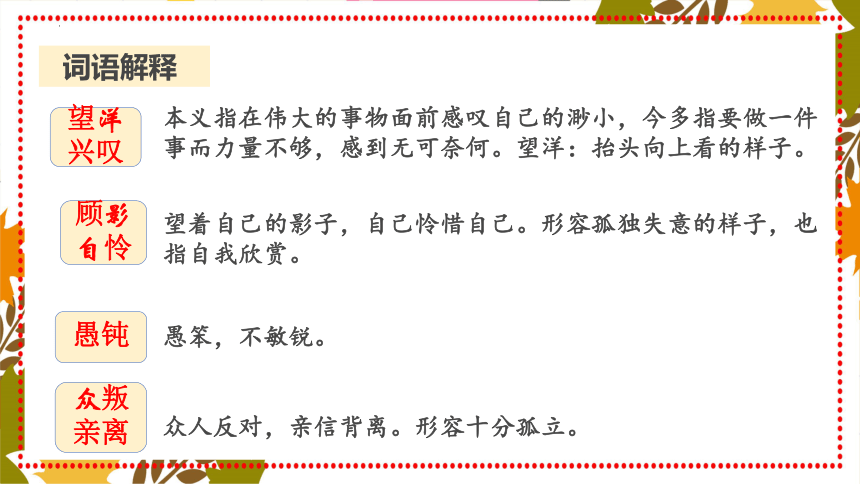

望洋兴叹

本义指在伟大的事物面前感叹自己的渺小,今多指要做一件事而力量不够,感到无可奈何。望洋:抬头向上看的样子。

顾影自怜

望着自己的影子,自己怜惜自己。形容孤独失意的样子,也指自我欣赏。

愚钝

愚笨,不敏锐。

众叛亲离

众人反对,亲信背离。形容十分孤立。

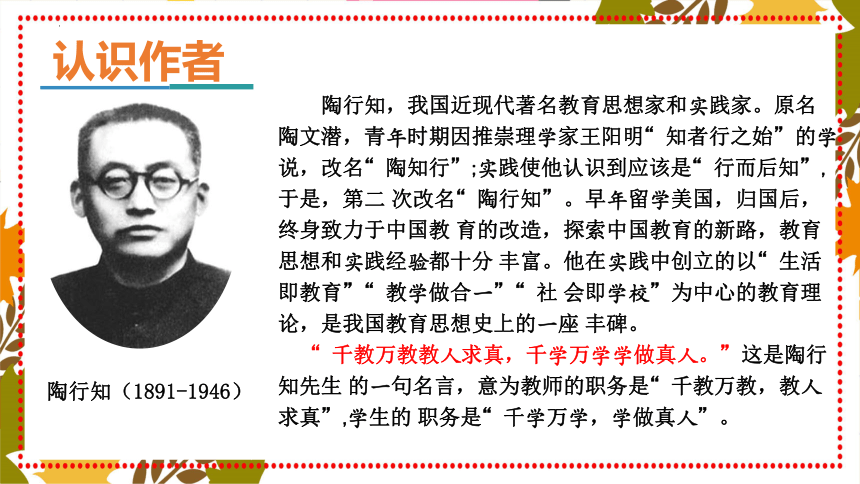

词语解释

陶行知,我国近现代著名教育思想家和实践家。原名陶文潜,青年时期因推崇理学家王阳明“知者行之始”的学说,改名“陶知行”;实践使他认识到应该是“行而后知”,于是,第二 次改名“陶行知”。早年留学美国,归国后,终身致力于中国教 育的改造,探索中国教育的新路,教育思想和实践经验都十分 丰富。他在实践中创立的以“生活即教育”“教学做合一”“社 会即学校”为中心的教育理论,是我国教育思想史上的一座 丰碑。

“千教万教教人求真,千学万学学做真人。”这是陶行知先生 的一句名言,意为教师的职务是“千教万教,教人求真”,学生的 职务是“千学万学,学做真人”。

认识作者

陶行知(1891-1946)

二、整体感知,

梳理文章结构和内容

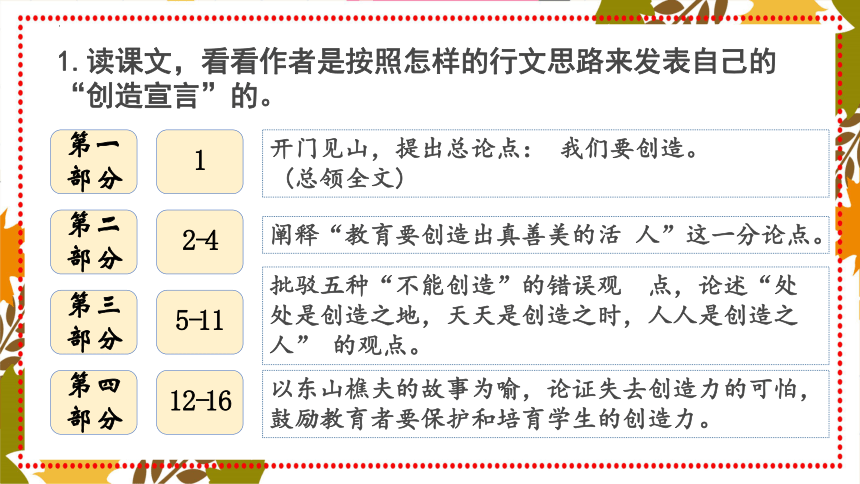

1.读课文,看看作者是按照怎样的行文思路来发表自己的 “创造宣言”的。

第一部分

1

开门见山,提出总论点: 我们要创造。

(总领全文)

第二部分

2-4

阐释“教育要创造出真善美的活 人”这一分论点。

第三部分

5-11

批驳五种“不能创造”的错误观 点,论述“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人” 的观点。

第四部分

12-16

以东山樵夫的故事为喻,论证失去创造力的可怕,鼓励教育者要保护和培育学生的创造力。

2.细读课文,把握作者的观点。

(1)本文主要探讨教育中的创造精神,作者在开始就提出了“教育要创造出真善美的活人”这一观点,他是怎样阐释自己的观点的

首先强调应该创造出值得自己崇拜的人,教师如此,学生亦如此;一个人创造如此,集体创造亦如此。然后进一步阐释也要创造出值得自己崇拜的理论和技术,这就从个别 上升到了一般,从实践升华到了理论,使论述更加深入。

(2)文章第三部分像是片段性的驳论。作者驳斥了哪些错误的观点 是怎样批驳的 在批驳的同时又确立了怎样的观点

举八大山人等事例批驳环境平凡不能创造,举《易经》《正气歌》等事例批驳生活单调不 能创造,进而总论所谓平凡单调不过是“懒惰者之遁词”。

举莫扎尔特、爱迪生等事例批驳年纪太小不能创造。

举曾参、慧能的例子批驳无能不能创造,并以蚕吃桑叶而能吐丝做比喻论证。

举玄奘、哥伦布等事例批驳陷入绝境不能创造,并引用歌德的话和古语,用道理论据加 以论证。

得出结论

这一部分驳论和立论相结合,一般是先提出错误观点,再用相反的事例进行驳斥; 在批驳五种错误观点的基础上,确立自己的观点: 处处、天天、人人都可以创造。

(3)有人说,文章到这里观点已经很明确了,后边再举东山樵夫的例子,进一步论述显得 有点多余,你怎么看

多余。文章先提出我们要有创造,然后重点讲教育者的创造,再通过批驳错误观点来推出自己的主张,论述得已经很完备了。

不多余。东山樵夫的例子是为了说明如果失去了创造力就会很可怕,就可能造 成严重的危害。先是正面说要创造,什么是创造,我们可以创造,然后从反面说不创造就会 有可怕的局面,顺势呼吁“创造之神!你回来呀”,提出“创造宣言”。有了后面的内容,文章更完整,也更切合题意。

(4)大声朗读最后两段,说说文章最后提出了怎样的“创造宣言”。

呼吁创造之神回来,号召用“我们的汗,我们的血,我们的心,我们的生命”去浇灌 创造之神,让其开花、结果。

三、选词填空,

加深对文本的理解

根据对文本的理解,老师归纳了这样一段话,请选择恰当的 词语填到括号中,使表达完整。

繁殖 灌溉 中 伤 豢养 遁词

山穷水尽 走投无路 自暴自弃

在创造的路上,我们不能( )自己的懒惰,而应该积极 ( )希望的田园;我们即使在创造中受到别人的( ),也不 能以此作为我们变成懦夫的( );我们在创造中哪怕走到了 ( )、( )的境地,也不能( ),而是要越挫越勇,积极 ( )创造之林。

豢养

灌溉

中 伤

遁词

山穷水尽

走投无路

自暴自弃

繁殖

小 结

(1)注意词语的前后搭配,如“灌溉田园”“繁殖森林”“受到 中伤”等。

(2)注意短语使用的递进逻辑,如“山穷水尽”“走投无路” “自暴自弃”。

第二课时

上节课我们对这篇课文的整体结构和内容都做了分析,大 家是否感觉到,这篇课文和刚刚学过的《谈创造性思维》有相同 也有不同之处 这节课我们首先将两篇文章做一个比较阅读。

新课导入

一、比较阅读,

体现创造与创新精神

2.以小组为单位,假设你们就是教材编写小组的成员,请为这两篇文章设计2—3 个以比较为主的思考和探究题,并给出相应答案或答题路径。

1.同学们快速阅读《谈创造性思维》和《创造宣言》,回忆学过的内容,思考可以从哪些角度对这两篇文章做比较阅读。

比较阅读

1.话题都是“创造”,但表达的观点和阐释的思路各有不同,请结合课文具体说明。

2.两篇文章都使用了一些论证方法,试举例说明。

3.两篇文章都运用了事实论据,但使用的方法不尽相 同,请结合课文做具体说明。

4.两篇文章的开头方式不同,表达效果有异,请加以说明。

二、语言品读

1. 《谈创造性思维》作者认为“任何人都拥有创造力”,这和 本文“人人是创造之人”的观点一致。阅读下面《谈创造性思维》 中的这段文字,同样的意思,陶行知先生是怎样表达的 请从文中找出。

歌德说:“没有勇气一切都完。”是的,生路是要勇气 探出来、走出来、造出来的。这只是一半真理;当英雄无用武之 地,他除了大无畏之斧,还得有智慧之剑,金刚之信念与意志,才 能开出一条生路。

——(第 10 段 )

关键是要经常保持好奇心,不断积累知识;不满足于一个答案,而去探求新思路,去运用所得的知识;一旦产生小的灵感,相 信它的价值,并锲而不舍地把它发展下去。如果能做到这些,你一定会成为一个富有创造力的人。

——(《谈创造性思维》)

在这段话中,作者把勇气比作斧,把智慧比作剑,把 信念和意志比作金刚,说明当陷入绝境,走投无路时,只有勇气、 智慧、信念与意志,才能使人绝处逢生,闯出一条生路,向创造之 路迈进。用比喻说理,形象生动,有说服力。

而《谈创造性思维》 则是直接表述,“运用所得的知识”是智慧,“相信它的价值”是信 念,“锲而不舍”是勇气和意志,这是成为一个有创造力的人的必 备要素。

2.说说下面句子中“刀法”一词的含义和效果。

(1)倘使刀法不合于交响曲之节奏,那便处处是伤痕,而难 以成为真善美之活塑像。(第3 段 )

(2)活人的塑像和大理石的塑像有一点不同,刀法如果用得 不对,可以万像同毁;刀法如果用得对,则一笔下去,画龙点睛。 ( 第4 段 )

“刀法”一词比喻教育方法。

第(1)句中“刀法”比喻的是,在集体创造时每一个人的技法都要和谐、一致;

第(2)句中 “刀法”是泛指方法要恰当。采用比喻说理,化枯燥为生动,化抽 象为具体,体现出较高的说理艺术。

3.议论文中的排比句式,能够增强语势,使论证有力,感情 强烈。自选文章中的排比句式,读一读,说说各自在文中的作用。

(1)“有人说……不能创造”(第5、6、8、9、10段五个排 比段)。

五个“不能创造”,居于段首,树立批驳的五个靶子,从不同 角度列出“不能创造”的借口,进行了针锋相对的批驳,更好地论 证“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”这一观点。

(2)但是就在监牢中,产生了《易经》之卦辞,产生了《正 气歌》,产生了苏联的国歌,产生了《尼赫鲁自传》。

简洁凝练地列举四项事实,强调在单调恶劣的环境中一样可以创造出惊世之作,有说服力。

(3)但是遭遇八十一难之玄奘,毕竟取得佛经;粮水断 绝、众叛亲离之哥伦布,毕竟发现了美洲;冻饿病三重压迫下之 莫扎尔特,毕竟写出了《安魂曲》。

列举绝境中有创造的事实,强调有志者排除万难也可取得巨大成就的观点。

(4)所以处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人。

使用排比,强调每个人时时处处都拥有创造的基本能力,给人留下强烈印象。

(5)只要有一滴汗,一滴血,一滴热情,便是创造之神所 爱住的行宫,就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林。

强调任何一点的创造力,都会促进成就的取得,使人强烈地认识到,每个人都一定能有自己的创造。

小 结

这些排比段或句的使用,使得论证内容充实丰富,具 有说服力,增强了语言的气势和论证效果,充分体现了“宣言”的 特点。

课堂总结

陶行知先生以大量生动、典型、有说服力的事实,论述了教育者要有创造意识,探索创造理论和创造技术,才能创造出真善 美的具有创造力的学生,以达到教育的最大成功。

作 业

公开课上师生交流顺畅,课堂气氛融洽,结束时,有老师喜欢说“谢谢同学们的配合”这句话,请运用《创造宣言》中的观点,谈谈你的看法。

创新,不问学历高低,但求千帆竞发;不问名气大小,惟愿百舸争流。

保持“会当水击三千里”的自信,

挺起“泰山压顶不弯腰”的脊梁,

涵养“乱云飞渡仍从容”的定力。

21.创造宣言

共2课时

统编版语文九年级(上)

1.阅读课文,准确概括作者的观点及其论述过程中批驳的观点。

2.理清作者的论证思路,学习本文的论证方法。

3.梳理本文的论证材料,明确材料和观点的联系。

4.品味本文逻辑严谨、气势充盈、激情洋溢的写作特点。

学习目标

第一课时

一、积累字词,认识作者

读准字音

中伤

懒惰

鲁钝

遁词

懦夫

zhòng

duò

dùn

dùn

nuò

豢养

灌溉

自暴自弃

繁殖

huàn

guàn gài

zhí

bào

词语解释

诬陷别人使受损害。

比喻作文或说话时在关键地方加上精辟的语句,使内容更加生动传神。

因为理屈词穷而故意避开正题的话。

自己甘心落后,不求上进。

山和水都到了尽头,比喻无路可走,陷入绝境。

中伤

画龙点睛

遁词

自暴自弃

山穷水尽

望洋兴叹

本义指在伟大的事物面前感叹自己的渺小,今多指要做一件事而力量不够,感到无可奈何。望洋:抬头向上看的样子。

顾影自怜

望着自己的影子,自己怜惜自己。形容孤独失意的样子,也指自我欣赏。

愚钝

愚笨,不敏锐。

众叛亲离

众人反对,亲信背离。形容十分孤立。

词语解释

陶行知,我国近现代著名教育思想家和实践家。原名陶文潜,青年时期因推崇理学家王阳明“知者行之始”的学说,改名“陶知行”;实践使他认识到应该是“行而后知”,于是,第二 次改名“陶行知”。早年留学美国,归国后,终身致力于中国教 育的改造,探索中国教育的新路,教育思想和实践经验都十分 丰富。他在实践中创立的以“生活即教育”“教学做合一”“社 会即学校”为中心的教育理论,是我国教育思想史上的一座 丰碑。

“千教万教教人求真,千学万学学做真人。”这是陶行知先生 的一句名言,意为教师的职务是“千教万教,教人求真”,学生的 职务是“千学万学,学做真人”。

认识作者

陶行知(1891-1946)

二、整体感知,

梳理文章结构和内容

1.读课文,看看作者是按照怎样的行文思路来发表自己的 “创造宣言”的。

第一部分

1

开门见山,提出总论点: 我们要创造。

(总领全文)

第二部分

2-4

阐释“教育要创造出真善美的活 人”这一分论点。

第三部分

5-11

批驳五种“不能创造”的错误观 点,论述“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人” 的观点。

第四部分

12-16

以东山樵夫的故事为喻,论证失去创造力的可怕,鼓励教育者要保护和培育学生的创造力。

2.细读课文,把握作者的观点。

(1)本文主要探讨教育中的创造精神,作者在开始就提出了“教育要创造出真善美的活人”这一观点,他是怎样阐释自己的观点的

首先强调应该创造出值得自己崇拜的人,教师如此,学生亦如此;一个人创造如此,集体创造亦如此。然后进一步阐释也要创造出值得自己崇拜的理论和技术,这就从个别 上升到了一般,从实践升华到了理论,使论述更加深入。

(2)文章第三部分像是片段性的驳论。作者驳斥了哪些错误的观点 是怎样批驳的 在批驳的同时又确立了怎样的观点

举八大山人等事例批驳环境平凡不能创造,举《易经》《正气歌》等事例批驳生活单调不 能创造,进而总论所谓平凡单调不过是“懒惰者之遁词”。

举莫扎尔特、爱迪生等事例批驳年纪太小不能创造。

举曾参、慧能的例子批驳无能不能创造,并以蚕吃桑叶而能吐丝做比喻论证。

举玄奘、哥伦布等事例批驳陷入绝境不能创造,并引用歌德的话和古语,用道理论据加 以论证。

得出结论

这一部分驳论和立论相结合,一般是先提出错误观点,再用相反的事例进行驳斥; 在批驳五种错误观点的基础上,确立自己的观点: 处处、天天、人人都可以创造。

(3)有人说,文章到这里观点已经很明确了,后边再举东山樵夫的例子,进一步论述显得 有点多余,你怎么看

多余。文章先提出我们要有创造,然后重点讲教育者的创造,再通过批驳错误观点来推出自己的主张,论述得已经很完备了。

不多余。东山樵夫的例子是为了说明如果失去了创造力就会很可怕,就可能造 成严重的危害。先是正面说要创造,什么是创造,我们可以创造,然后从反面说不创造就会 有可怕的局面,顺势呼吁“创造之神!你回来呀”,提出“创造宣言”。有了后面的内容,文章更完整,也更切合题意。

(4)大声朗读最后两段,说说文章最后提出了怎样的“创造宣言”。

呼吁创造之神回来,号召用“我们的汗,我们的血,我们的心,我们的生命”去浇灌 创造之神,让其开花、结果。

三、选词填空,

加深对文本的理解

根据对文本的理解,老师归纳了这样一段话,请选择恰当的 词语填到括号中,使表达完整。

繁殖 灌溉 中 伤 豢养 遁词

山穷水尽 走投无路 自暴自弃

在创造的路上,我们不能( )自己的懒惰,而应该积极 ( )希望的田园;我们即使在创造中受到别人的( ),也不 能以此作为我们变成懦夫的( );我们在创造中哪怕走到了 ( )、( )的境地,也不能( ),而是要越挫越勇,积极 ( )创造之林。

豢养

灌溉

中 伤

遁词

山穷水尽

走投无路

自暴自弃

繁殖

小 结

(1)注意词语的前后搭配,如“灌溉田园”“繁殖森林”“受到 中伤”等。

(2)注意短语使用的递进逻辑,如“山穷水尽”“走投无路” “自暴自弃”。

第二课时

上节课我们对这篇课文的整体结构和内容都做了分析,大 家是否感觉到,这篇课文和刚刚学过的《谈创造性思维》有相同 也有不同之处 这节课我们首先将两篇文章做一个比较阅读。

新课导入

一、比较阅读,

体现创造与创新精神

2.以小组为单位,假设你们就是教材编写小组的成员,请为这两篇文章设计2—3 个以比较为主的思考和探究题,并给出相应答案或答题路径。

1.同学们快速阅读《谈创造性思维》和《创造宣言》,回忆学过的内容,思考可以从哪些角度对这两篇文章做比较阅读。

比较阅读

1.话题都是“创造”,但表达的观点和阐释的思路各有不同,请结合课文具体说明。

2.两篇文章都使用了一些论证方法,试举例说明。

3.两篇文章都运用了事实论据,但使用的方法不尽相 同,请结合课文做具体说明。

4.两篇文章的开头方式不同,表达效果有异,请加以说明。

二、语言品读

1. 《谈创造性思维》作者认为“任何人都拥有创造力”,这和 本文“人人是创造之人”的观点一致。阅读下面《谈创造性思维》 中的这段文字,同样的意思,陶行知先生是怎样表达的 请从文中找出。

歌德说:“没有勇气一切都完。”是的,生路是要勇气 探出来、走出来、造出来的。这只是一半真理;当英雄无用武之 地,他除了大无畏之斧,还得有智慧之剑,金刚之信念与意志,才 能开出一条生路。

——(第 10 段 )

关键是要经常保持好奇心,不断积累知识;不满足于一个答案,而去探求新思路,去运用所得的知识;一旦产生小的灵感,相 信它的价值,并锲而不舍地把它发展下去。如果能做到这些,你一定会成为一个富有创造力的人。

——(《谈创造性思维》)

在这段话中,作者把勇气比作斧,把智慧比作剑,把 信念和意志比作金刚,说明当陷入绝境,走投无路时,只有勇气、 智慧、信念与意志,才能使人绝处逢生,闯出一条生路,向创造之 路迈进。用比喻说理,形象生动,有说服力。

而《谈创造性思维》 则是直接表述,“运用所得的知识”是智慧,“相信它的价值”是信 念,“锲而不舍”是勇气和意志,这是成为一个有创造力的人的必 备要素。

2.说说下面句子中“刀法”一词的含义和效果。

(1)倘使刀法不合于交响曲之节奏,那便处处是伤痕,而难 以成为真善美之活塑像。(第3 段 )

(2)活人的塑像和大理石的塑像有一点不同,刀法如果用得 不对,可以万像同毁;刀法如果用得对,则一笔下去,画龙点睛。 ( 第4 段 )

“刀法”一词比喻教育方法。

第(1)句中“刀法”比喻的是,在集体创造时每一个人的技法都要和谐、一致;

第(2)句中 “刀法”是泛指方法要恰当。采用比喻说理,化枯燥为生动,化抽 象为具体,体现出较高的说理艺术。

3.议论文中的排比句式,能够增强语势,使论证有力,感情 强烈。自选文章中的排比句式,读一读,说说各自在文中的作用。

(1)“有人说……不能创造”(第5、6、8、9、10段五个排 比段)。

五个“不能创造”,居于段首,树立批驳的五个靶子,从不同 角度列出“不能创造”的借口,进行了针锋相对的批驳,更好地论 证“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人”这一观点。

(2)但是就在监牢中,产生了《易经》之卦辞,产生了《正 气歌》,产生了苏联的国歌,产生了《尼赫鲁自传》。

简洁凝练地列举四项事实,强调在单调恶劣的环境中一样可以创造出惊世之作,有说服力。

(3)但是遭遇八十一难之玄奘,毕竟取得佛经;粮水断 绝、众叛亲离之哥伦布,毕竟发现了美洲;冻饿病三重压迫下之 莫扎尔特,毕竟写出了《安魂曲》。

列举绝境中有创造的事实,强调有志者排除万难也可取得巨大成就的观点。

(4)所以处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人。

使用排比,强调每个人时时处处都拥有创造的基本能力,给人留下强烈印象。

(5)只要有一滴汗,一滴血,一滴热情,便是创造之神所 爱住的行宫,就能开创造之花,结创造之果,繁殖创造之森林。

强调任何一点的创造力,都会促进成就的取得,使人强烈地认识到,每个人都一定能有自己的创造。

小 结

这些排比段或句的使用,使得论证内容充实丰富,具 有说服力,增强了语言的气势和论证效果,充分体现了“宣言”的 特点。

课堂总结

陶行知先生以大量生动、典型、有说服力的事实,论述了教育者要有创造意识,探索创造理论和创造技术,才能创造出真善 美的具有创造力的学生,以达到教育的最大成功。

作 业

公开课上师生交流顺畅,课堂气氛融洽,结束时,有老师喜欢说“谢谢同学们的配合”这句话,请运用《创造宣言》中的观点,谈谈你的看法。

创新,不问学历高低,但求千帆竞发;不问名气大小,惟愿百舸争流。

保持“会当水击三千里”的自信,

挺起“泰山压顶不弯腰”的脊梁,

涵养“乱云飞渡仍从容”的定力。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)