第4课中国历代变法和改革课件 (共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课中国历代变法和改革课件 (共27张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-11-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

◆中国古代的重要变法和改革

◆中国近代的改革探索

◆新中国成立以来的重要改革

目录

第4课 中国历代变法和改革

学习目标:掌握中国历代重要变法和改革的特征、趋势与影响。

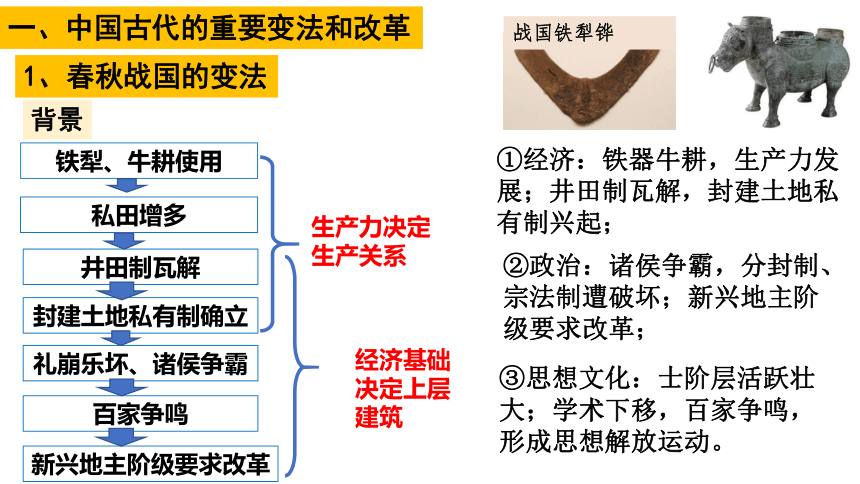

战国铁犁铧

百家争鸣

铁犁、牛耕使用

私田增多

井田制瓦解

封建土地私有制确立

礼崩乐坏、诸侯争霸

经济基础决定上层建筑

生产力决定生产关系

新兴地主阶级要求改革

1、春秋战国的变法

①经济:铁器牛耕,生产力发展;井田制瓦解,封建土地私有制兴起;

②政治:诸侯争霸,分封制、宗法制遭破坏;新兴地主阶级要求改革;

③思想文化:士阶层活跃壮大;学术下移,百家争鸣,形成思想解放运动。

一、中国古代的重要变法和改革

背景

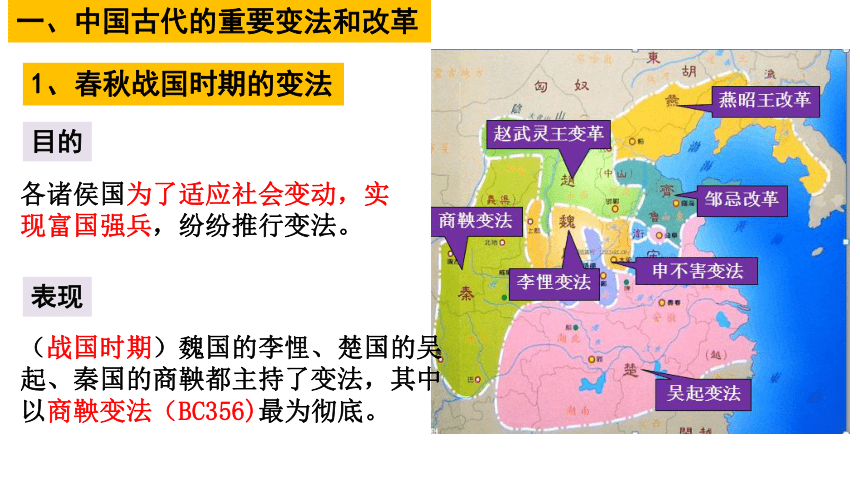

一、中国古代的重要变法和改革

1、春秋战国时期的变法

目的

(战国时期)魏国的李悝、楚国的吴起、秦国的商鞅都主持了变法,其中以商鞅变法(BC356)最为彻底。

各诸侯国为了适应社会变动,实现富国强兵,纷纷推行变法。

表现

商鞅变法

领域 措施 作用

经济

军事(选官)

政治

思想

风俗

废除井田,开阡陌

重农抑商,奖耕织

废除世卿世禄奖励军功

什伍连坐组织

行县制

焚诗书

强分家

承认土地私有;促进小农经济发展

动生产积极性,稳定财政收入;

限制贵族特权,提高战斗力;

严刑峻法,强化统治

强化中央集权;有利于国家统一

强化思想控制;稳定社会秩序

促进小农经济;提升财政收入

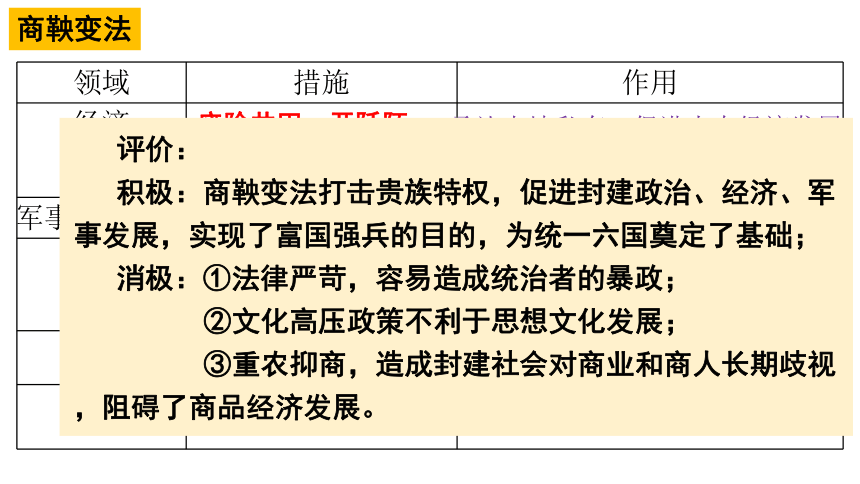

评价:

积极:商鞅变法打击贵族特权,促进封建政治、经济、军事发展,实现了富国强兵的目的,为统一六国奠定了基础;

消极:①法律严苛,容易造成统治者的暴政;

②文化高压政策不利于思想文化发展;

③重农抑商,造成封建社会对商业和商人长期歧视,阻碍了商品经济发展。

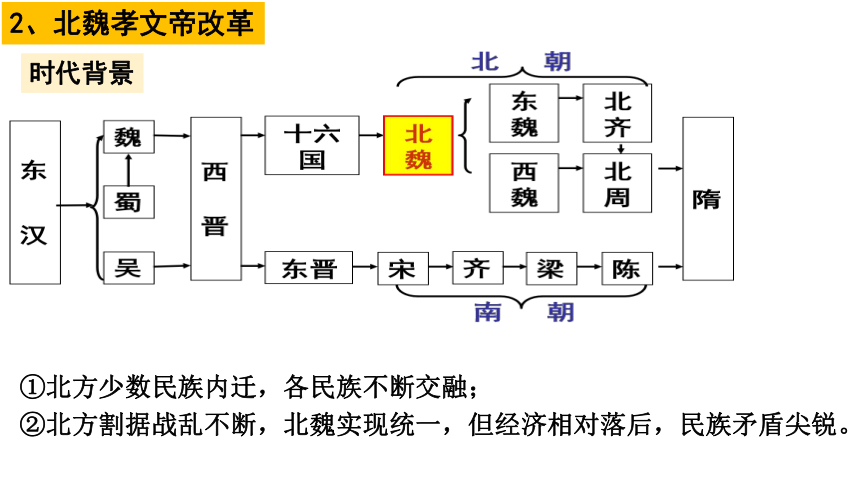

2、北魏孝文帝改革

时代背景

①北方少数民族内迁,各民族不断交融;

②北方割据战乱不断,北魏实现统一,但经济相对落后,民族矛盾尖锐。

北魏孝文帝改革

2、内容

前期:冯太后主持,重点是创建新制度。

措施 内容 影响

均田制 国家把控制的荒地分配给农民,农民向政府交纳租税,并承担一定的徭役和兵役。 农民得到土地,有利于政府税收和征役;促进北方经济恢复发展。

三长制 废除宗主督护制,设三长,直属于州郡,负责清理户口、田亩和征役。 地方政权掌握在国家手中,有利于中央集权,有利于国家征收赋税和徭役。

整 顿 吏 治 推行俸禄制和官吏考核制度;严惩贪污 吏治得到改善,加上赋役负担减轻,农民安心从事生产,北方农业生产得到迅速发展。

2、北魏孝文帝改革

内容

①迁都洛阳;

②移风易俗,实行汉制。

汉服

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

邱穆陵 穆

贺兰 贺

独孤 刘

汉姓

孝文帝率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家的女儿为妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓。

通婚

汉语

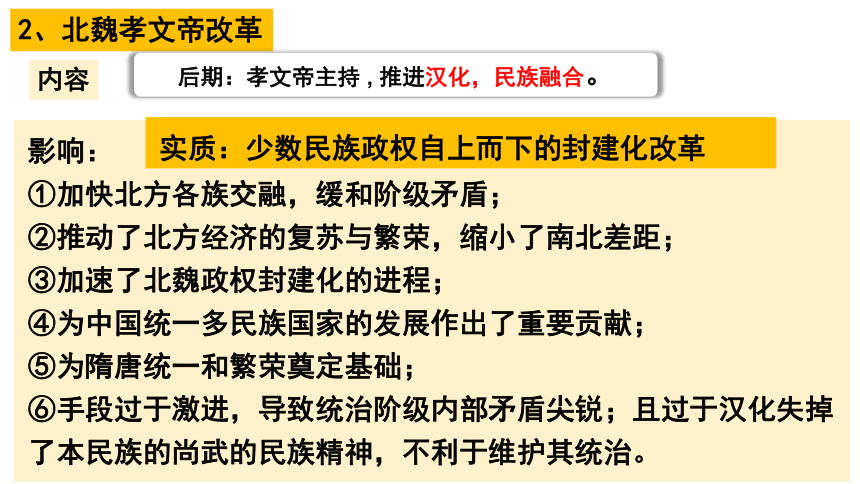

后期:孝文帝主持 , 推进汉化,民族融合。

影响:

①加快北方各族交融,缓和阶级矛盾;

②推动了北方经济的复苏与繁荣,缩小了南北差距;

③加速了北魏政权封建化的进程;

④为中国统一多民族国家的发展作出了重要贡献;

⑤为隋唐统一和繁荣奠定基础;

⑥手段过于激进,导致统治阶级内部矛盾尖锐;且过于汉化失掉了本民族的尚武的民族精神,不利于维护其统治。

实质:少数民族政权自上而下的封建化改革

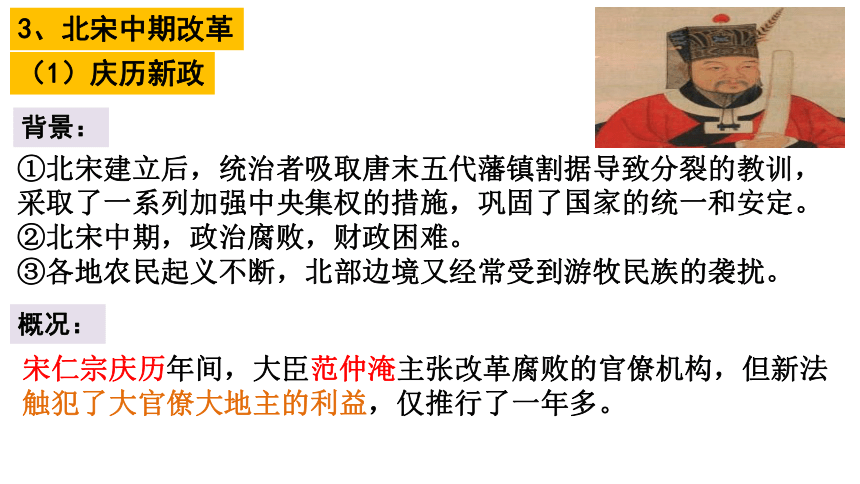

①北宋建立后,统治者吸取唐末五代藩镇割据导致分裂的教训,采取了一系列加强中央集权的措施,巩固了国家的统一和安定。

②北宋中期,政治腐败,财政困难。

③各地农民起义不断,北部边境又经常受到游牧民族的袭扰。

范仲淹(989-1052)

3、北宋中期改革

(1)庆历新政

背景:

概况:

宋仁宗庆历年间,大臣范仲淹主张改革腐败的官僚机构,但新法触犯了大官僚大地主的利益,仅推行了一年多。

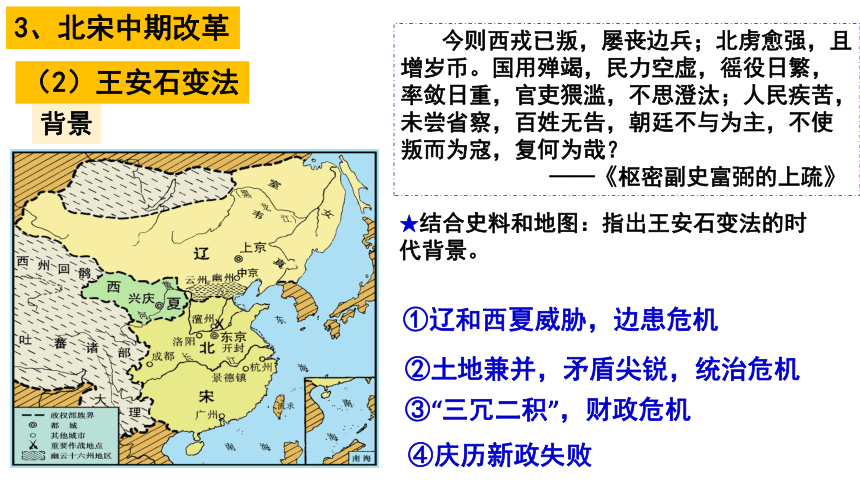

(2)王安石变法

今则西戎已叛,屡丧边兵;北虏愈强,且增岁币。国用殚竭,民力空虚,徭役日繁,率敛日重,官吏猥滥,不思澄汰;人民疾苦,未尝省察,百姓无告,朝廷不与为主,不使叛而为寇,复何为哉?

——《枢密副史富弼的上疏》

①辽和西夏威胁,边患危机

②土地兼并,矛盾尖锐,统治危机

③“三冗二积”,财政危机

④庆历新政失败

背景

★结合史料和地图:指出王安石变法的时代背景。

3、北宋中期改革

名称 内容 作用

政府贷款或物给农民

征收役钱雇人服役,官僚地主也出钱

核实土地,按多少、好坏缴赋税

募役法

方田均税法

市易法

政府调控物价

保证农民生产时间

增加政府收入

稳定物价,打击富商

保甲法

把农民组织起来,编为保甲

加强统治秩序;节省了军队训练费用

保马法

百姓申请养马,政府补贴

马匹的质量数量提高;节省政府养马费用。

青苗法

富国

强兵

农民免受高利贷盘剥,增加政府收入

(2)王安石变法

评价

①富国方面有成效,增加大笔收入,客观上推动社会进步;

②强兵的效果并不明显;

③一些措施在执行过程中加重了人民的负担;

④ 统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡;不能使北宋从根本上摆脱封建统治的危机。

背景:

(1)明朝时期,统一多民族封建国家进一步发展。

(2)明朝中后期,政治日益腐败,统治危机不断加深。

(3)明中后期府库空虚、土地兼并严重、农民纷起反抗。

概况:1572年明神宗即位,张居正出任内阁首辅,进行改革。

内容:大力整肃吏治,加强官吏考核,裁减开支,清丈土地,改革税制。

结果:张居正辅政十年,国家财政收入增加,社会矛盾相对缓和,严重的封建统治危机得到暂时缓解。他死后,除一条鞭法外,其他改革几乎全部废止。

一条鞭法

把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总为一条,合并征收银两,按亩折算缴纳。这样大大简化了税制,方便征收税款。同时使地方官员难于作弊,进而增加财政收入。

“一条鞭法”上承唐代的两税法下启清代的摊丁入亩,是中国历史上具有深远历史影响的一次社会变革。既是明代社会矛盾激化的被动之举,也是中国古代商品经济发展到一定程度的主动选择。

4、张居正改革(万历中兴)

1、资产阶级维新派——戊戌变法

背景

①政治:甲午中日战争后,民族危机加深;

②经济:中国的民族资本主义初步发展,民族资产阶级力量壮大;

③思想:西方近代思想的传播和维新思想宣传君主立宪制;

颁布新法 改革旧制

政治 广开言路,提拔新人,改订律法,合并机构 裁撤冗员,澄清吏治

经济 提倡实业,开矿筑路,财政改革,创办银行 废除旗人,寄生特权

文教 普设学堂,兼习中西,开办大学,设经济科 废除八股,改试策论

军事 精练陆军,改习洋操,行征兵制,兴办兵厂 裁汰八旗,绿营旧军

内容

二、中国近代的改革探索

1、资产阶级维新派——戊戌变法

评价

资产阶级改良运动,既是爱国救亡的政治运动,还是思想解放运动。

①政治:冲击封建制度,救亡图存具有爱国性

②经济:推动民族资本主义经济发展

③思想:提倡新学,兴民权,抨击封建文化,起到思想启蒙。

没有提出设议院、开国会,实行君主立宪,具有妥协性。

(1)性质:

(2)意义:

(3)局限:

史料1:维新志土们大多是青年士人,为国家民族之救亡图存大业挺身而出,以天下为己任,但却未能走入民间获得众的支持和力量,缺乏足够的社会支援。它是一场准备很不充分的政治运动。——王先明《中国近代史》

史料2:(他们)缺乏工作经验,简直是以好心肠扼杀了进步。他们把足够9年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在3个月之内,都填塞给它吃了。 ——【英】赫德

史料3:戊戌变政,首在裁官。京师闲散衙门被裁者不下十余处,连带关系因之失职失业者将及万人,朝野震骇,颇有民不聊生之戚。 ——《梦蕉亭杂记》

(1)客观:顽固守旧势力的强大。

(2)主观:资产阶级改良派自身的软弱性和妥协性。

①维新派未从根本上否定封建制度,甚至把希望寄托在同样也是封建势力代表的帝党官僚身上。

②维新派对外国侵略者的本质缺乏深刻认识,甚至对西方列强抱有幻想。

③维新派自己既没有真正的实力,又完全脱离群众,甚至仇视农民革命。

④策略失误:变法的措施给自己树立的对立面太多、操之过急。

根据材料并结合所学知识,说说戊戌变法失败的原因

①《辛丑条约》签订后,清政府试图通过改革“自救” ②民主革命运动兴起,清政府试图通过“新政”来削弱革命运动声势。

《奏定学堂章程》

清末新军演习

2、清末新政

(1)新政的背景

(2)内容

客观上促进民族资本主义发展,但无法扭转清政府灭亡的命运,反而加速了辛亥革命爆发

废科举,兴办学堂、派遣留学生、编练新军、振兴商务、奖励实业等

(3)结果

3、民国时期的改革

第四条 治权之行政、立法、司法、考试、监察五项,付托于国民政府总揽而执行之,以立宪政时期民选政府之基础。

第五条 指导监督国民政府重大国务之施行,由中国国民党中央执行委员会政治会议行之。

——《训政纲领》

这是国民政府的五院制改革,但实际上是蒋介石和国民党统治集团的独裁统治,引起共产党和各民主党派的强烈不满,最终到1949年国民党政权在大陆的统治宣告覆灭。

这是民国不同时期的钱币,从银元到法币,从法币到金圆券,民国时期的历次币制改革都以失败告终,无法解决恶性通货膨胀问题,每一次改革就是剥削普通市民的财富,最终导致国民党统治区经济崩溃。

民国时期改革涉及各个方面,但这些改革多以失败告终

【综合探究·一】

戊戌变法、清末新政和民国时期的改革都无法取得成功的根本原因是什么?

改革总是受制于具体的时代背景,任何不改变中国近代社会性质的改革,都不能真正解决近代中国社会的主要矛盾——中华民族与帝国主义的矛盾,都是在旧体制上的修修补补,因而也无法扭转近代中国历史的走向。

1、过渡时期的改革

三、新中国成立以来的重要改革

1950年,《中华人民共和国土地改革法》颁布

新中国刚成立,百废待兴

(1)背景

①土地改革和各项民主改革;②社会主义工业化和三大改造

(2)内容

确立了社会主义基本制度,是中国历史上最深刻的社会变革

(3)结果

二、全面建设时期——社会主义道路探索

1、正确探索

2、“左”倾错误

《论十大关系》

中共八大

“八字方针”

大跃进

人民公社化运动

3、成就:

初步建立起进行现代化建设所必需的物质技术基础,培养了经济文化建设等方面的骨干力量,积累了党领导社会主义建设的重要经验。

三、十一届三中全会——改革开放新时期

伟大转折;新时期

经济特区——沿海港口城市——2001加入世贸

1、十一届三中全会

(1)时间:

1978.12

(2)内容:

①工作重心 ②改革开放 ③拨乱反正

(3)意义:

2、改革:

3、开放:

农村家庭联产承包制;

城市经济体制改革;

1992年提出社会主义市场经济体制目标

四、十八大以来——深化改革

中共十八大——确定了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标。

中共十八届三中全会——总目标

中共十九大——指出中国特色社会主义进入新时代;将全面深化改革总目标作为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容并载入党章。

中共十九届四中全会——对新时代全面深化改革工作进一步作出部署。

1、历程

【想一想】40多年来,改革开放取得了哪些伟大成就?它为中国社会主义现代化建设积累了哪些宝贵经验?

中国GDP总量位居世界第二

中国加入世界贸易组织

中国提出“一带一路”倡议

“北斗”全球卫星导航系统

“辽宁号”“山东号”航母

……

①坚持中国特色社会主义

②推进马克思主义中国化

③坚持党的领导

④以人民为中心

⑤解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实

⑥正确处理好改革、发展、稳定之间的关系

【课堂小结】

改革是历史前进的动力,是历史发展的鲜明主题。

改革是对旧体制、旧事物的挑战,必然触动旧势力的利益。

改革会遇到重重阻力,改革者不仅要有智慧、懂策略,更要有坚定的决心和勇气。

改革措施必须符合时代潮流。

改革要争取民众的支持。

改革要结合国情……

古代

近代

当代

求新求变是中国的历史传统

商鞅变法

孝文帝改革

王安石变法

张居正改革

戊戌变法

清末新政

社会主义建设

曲折探索

改革开放

社会主义基本

制度建立

统一多民族国家不断发展

民国时期的改革

中华民族探索救亡图存之路

中国特色社会主义制度不断发展和完善

1、战国时期,商鞅针对当时“法力不张,法度废弛”,特别是贵族高踞于法之上的横行给社会造成的动乱, 提出“壹刑”的主张,特别提出“有功于前,有败于后,不为损刑”。其意在

A.以人人平等来维护法律的公正性

B.修正功过相抵所带来的系列弊端

C.限制贵族特权以实现法律的公平

D.加强对百姓的控制实现富国强兵

【课堂习题】

2、王安石在变法中规定:“前此轮差职役的民户不再服役,改为按土地、家产多少缴纳免役钱。前此无差役负担的官户、僧道户、女户、单丁户、未成丁户以及上五等的坊郭户,一律按其户等减半出钱,谓 之免役钱。”这一举措意在

A. 为封建政府拓宽财源 B. 遏制大地主大官僚势力的膨胀

C. 刺激商品经济的发展 D. 适应放松人身控制的客观要求

3、戊戌政变之后,朝旨明令停办学堂而书院照旧办理。两江总督、洋务派官员刘坤一立即上奏:夫书院与学堂,诚如懿旨,名异实同。各书院肄业学子,自应讲习天文舆地以及兵法算法,未可专尚训诂辞章。 礼部所谓照旧办理,亦即此义。同时命所辖各省书院“兼课经史掌故时务,以成经济之才”。这表明

A.晚清中央政府权威削弱 B.维新变法得到封疆大吏支持

C.学习西方成为社会共识 D.地方洋务官员媚上之风盛行

◆中国古代的重要变法和改革

◆中国近代的改革探索

◆新中国成立以来的重要改革

目录

第4课 中国历代变法和改革

学习目标:掌握中国历代重要变法和改革的特征、趋势与影响。

战国铁犁铧

百家争鸣

铁犁、牛耕使用

私田增多

井田制瓦解

封建土地私有制确立

礼崩乐坏、诸侯争霸

经济基础决定上层建筑

生产力决定生产关系

新兴地主阶级要求改革

1、春秋战国的变法

①经济:铁器牛耕,生产力发展;井田制瓦解,封建土地私有制兴起;

②政治:诸侯争霸,分封制、宗法制遭破坏;新兴地主阶级要求改革;

③思想文化:士阶层活跃壮大;学术下移,百家争鸣,形成思想解放运动。

一、中国古代的重要变法和改革

背景

一、中国古代的重要变法和改革

1、春秋战国时期的变法

目的

(战国时期)魏国的李悝、楚国的吴起、秦国的商鞅都主持了变法,其中以商鞅变法(BC356)最为彻底。

各诸侯国为了适应社会变动,实现富国强兵,纷纷推行变法。

表现

商鞅变法

领域 措施 作用

经济

军事(选官)

政治

思想

风俗

废除井田,开阡陌

重农抑商,奖耕织

废除世卿世禄奖励军功

什伍连坐组织

行县制

焚诗书

强分家

承认土地私有;促进小农经济发展

动生产积极性,稳定财政收入;

限制贵族特权,提高战斗力;

严刑峻法,强化统治

强化中央集权;有利于国家统一

强化思想控制;稳定社会秩序

促进小农经济;提升财政收入

评价:

积极:商鞅变法打击贵族特权,促进封建政治、经济、军事发展,实现了富国强兵的目的,为统一六国奠定了基础;

消极:①法律严苛,容易造成统治者的暴政;

②文化高压政策不利于思想文化发展;

③重农抑商,造成封建社会对商业和商人长期歧视,阻碍了商品经济发展。

2、北魏孝文帝改革

时代背景

①北方少数民族内迁,各民族不断交融;

②北方割据战乱不断,北魏实现统一,但经济相对落后,民族矛盾尖锐。

北魏孝文帝改革

2、内容

前期:冯太后主持,重点是创建新制度。

措施 内容 影响

均田制 国家把控制的荒地分配给农民,农民向政府交纳租税,并承担一定的徭役和兵役。 农民得到土地,有利于政府税收和征役;促进北方经济恢复发展。

三长制 废除宗主督护制,设三长,直属于州郡,负责清理户口、田亩和征役。 地方政权掌握在国家手中,有利于中央集权,有利于国家征收赋税和徭役。

整 顿 吏 治 推行俸禄制和官吏考核制度;严惩贪污 吏治得到改善,加上赋役负担减轻,农民安心从事生产,北方农业生产得到迅速发展。

2、北魏孝文帝改革

内容

①迁都洛阳;

②移风易俗,实行汉制。

汉服

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

邱穆陵 穆

贺兰 贺

独孤 刘

汉姓

孝文帝率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家的女儿为妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓。

通婚

汉语

后期:孝文帝主持 , 推进汉化,民族融合。

影响:

①加快北方各族交融,缓和阶级矛盾;

②推动了北方经济的复苏与繁荣,缩小了南北差距;

③加速了北魏政权封建化的进程;

④为中国统一多民族国家的发展作出了重要贡献;

⑤为隋唐统一和繁荣奠定基础;

⑥手段过于激进,导致统治阶级内部矛盾尖锐;且过于汉化失掉了本民族的尚武的民族精神,不利于维护其统治。

实质:少数民族政权自上而下的封建化改革

①北宋建立后,统治者吸取唐末五代藩镇割据导致分裂的教训,采取了一系列加强中央集权的措施,巩固了国家的统一和安定。

②北宋中期,政治腐败,财政困难。

③各地农民起义不断,北部边境又经常受到游牧民族的袭扰。

范仲淹(989-1052)

3、北宋中期改革

(1)庆历新政

背景:

概况:

宋仁宗庆历年间,大臣范仲淹主张改革腐败的官僚机构,但新法触犯了大官僚大地主的利益,仅推行了一年多。

(2)王安石变法

今则西戎已叛,屡丧边兵;北虏愈强,且增岁币。国用殚竭,民力空虚,徭役日繁,率敛日重,官吏猥滥,不思澄汰;人民疾苦,未尝省察,百姓无告,朝廷不与为主,不使叛而为寇,复何为哉?

——《枢密副史富弼的上疏》

①辽和西夏威胁,边患危机

②土地兼并,矛盾尖锐,统治危机

③“三冗二积”,财政危机

④庆历新政失败

背景

★结合史料和地图:指出王安石变法的时代背景。

3、北宋中期改革

名称 内容 作用

政府贷款或物给农民

征收役钱雇人服役,官僚地主也出钱

核实土地,按多少、好坏缴赋税

募役法

方田均税法

市易法

政府调控物价

保证农民生产时间

增加政府收入

稳定物价,打击富商

保甲法

把农民组织起来,编为保甲

加强统治秩序;节省了军队训练费用

保马法

百姓申请养马,政府补贴

马匹的质量数量提高;节省政府养马费用。

青苗法

富国

强兵

农民免受高利贷盘剥,增加政府收入

(2)王安石变法

评价

①富国方面有成效,增加大笔收入,客观上推动社会进步;

②强兵的效果并不明显;

③一些措施在执行过程中加重了人民的负担;

④ 统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡;不能使北宋从根本上摆脱封建统治的危机。

背景:

(1)明朝时期,统一多民族封建国家进一步发展。

(2)明朝中后期,政治日益腐败,统治危机不断加深。

(3)明中后期府库空虚、土地兼并严重、农民纷起反抗。

概况:1572年明神宗即位,张居正出任内阁首辅,进行改革。

内容:大力整肃吏治,加强官吏考核,裁减开支,清丈土地,改革税制。

结果:张居正辅政十年,国家财政收入增加,社会矛盾相对缓和,严重的封建统治危机得到暂时缓解。他死后,除一条鞭法外,其他改革几乎全部废止。

一条鞭法

把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总为一条,合并征收银两,按亩折算缴纳。这样大大简化了税制,方便征收税款。同时使地方官员难于作弊,进而增加财政收入。

“一条鞭法”上承唐代的两税法下启清代的摊丁入亩,是中国历史上具有深远历史影响的一次社会变革。既是明代社会矛盾激化的被动之举,也是中国古代商品经济发展到一定程度的主动选择。

4、张居正改革(万历中兴)

1、资产阶级维新派——戊戌变法

背景

①政治:甲午中日战争后,民族危机加深;

②经济:中国的民族资本主义初步发展,民族资产阶级力量壮大;

③思想:西方近代思想的传播和维新思想宣传君主立宪制;

颁布新法 改革旧制

政治 广开言路,提拔新人,改订律法,合并机构 裁撤冗员,澄清吏治

经济 提倡实业,开矿筑路,财政改革,创办银行 废除旗人,寄生特权

文教 普设学堂,兼习中西,开办大学,设经济科 废除八股,改试策论

军事 精练陆军,改习洋操,行征兵制,兴办兵厂 裁汰八旗,绿营旧军

内容

二、中国近代的改革探索

1、资产阶级维新派——戊戌变法

评价

资产阶级改良运动,既是爱国救亡的政治运动,还是思想解放运动。

①政治:冲击封建制度,救亡图存具有爱国性

②经济:推动民族资本主义经济发展

③思想:提倡新学,兴民权,抨击封建文化,起到思想启蒙。

没有提出设议院、开国会,实行君主立宪,具有妥协性。

(1)性质:

(2)意义:

(3)局限:

史料1:维新志土们大多是青年士人,为国家民族之救亡图存大业挺身而出,以天下为己任,但却未能走入民间获得众的支持和力量,缺乏足够的社会支援。它是一场准备很不充分的政治运动。——王先明《中国近代史》

史料2:(他们)缺乏工作经验,简直是以好心肠扼杀了进步。他们把足够9年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在3个月之内,都填塞给它吃了。 ——【英】赫德

史料3:戊戌变政,首在裁官。京师闲散衙门被裁者不下十余处,连带关系因之失职失业者将及万人,朝野震骇,颇有民不聊生之戚。 ——《梦蕉亭杂记》

(1)客观:顽固守旧势力的强大。

(2)主观:资产阶级改良派自身的软弱性和妥协性。

①维新派未从根本上否定封建制度,甚至把希望寄托在同样也是封建势力代表的帝党官僚身上。

②维新派对外国侵略者的本质缺乏深刻认识,甚至对西方列强抱有幻想。

③维新派自己既没有真正的实力,又完全脱离群众,甚至仇视农民革命。

④策略失误:变法的措施给自己树立的对立面太多、操之过急。

根据材料并结合所学知识,说说戊戌变法失败的原因

①《辛丑条约》签订后,清政府试图通过改革“自救” ②民主革命运动兴起,清政府试图通过“新政”来削弱革命运动声势。

《奏定学堂章程》

清末新军演习

2、清末新政

(1)新政的背景

(2)内容

客观上促进民族资本主义发展,但无法扭转清政府灭亡的命运,反而加速了辛亥革命爆发

废科举,兴办学堂、派遣留学生、编练新军、振兴商务、奖励实业等

(3)结果

3、民国时期的改革

第四条 治权之行政、立法、司法、考试、监察五项,付托于国民政府总揽而执行之,以立宪政时期民选政府之基础。

第五条 指导监督国民政府重大国务之施行,由中国国民党中央执行委员会政治会议行之。

——《训政纲领》

这是国民政府的五院制改革,但实际上是蒋介石和国民党统治集团的独裁统治,引起共产党和各民主党派的强烈不满,最终到1949年国民党政权在大陆的统治宣告覆灭。

这是民国不同时期的钱币,从银元到法币,从法币到金圆券,民国时期的历次币制改革都以失败告终,无法解决恶性通货膨胀问题,每一次改革就是剥削普通市民的财富,最终导致国民党统治区经济崩溃。

民国时期改革涉及各个方面,但这些改革多以失败告终

【综合探究·一】

戊戌变法、清末新政和民国时期的改革都无法取得成功的根本原因是什么?

改革总是受制于具体的时代背景,任何不改变中国近代社会性质的改革,都不能真正解决近代中国社会的主要矛盾——中华民族与帝国主义的矛盾,都是在旧体制上的修修补补,因而也无法扭转近代中国历史的走向。

1、过渡时期的改革

三、新中国成立以来的重要改革

1950年,《中华人民共和国土地改革法》颁布

新中国刚成立,百废待兴

(1)背景

①土地改革和各项民主改革;②社会主义工业化和三大改造

(2)内容

确立了社会主义基本制度,是中国历史上最深刻的社会变革

(3)结果

二、全面建设时期——社会主义道路探索

1、正确探索

2、“左”倾错误

《论十大关系》

中共八大

“八字方针”

大跃进

人民公社化运动

3、成就:

初步建立起进行现代化建设所必需的物质技术基础,培养了经济文化建设等方面的骨干力量,积累了党领导社会主义建设的重要经验。

三、十一届三中全会——改革开放新时期

伟大转折;新时期

经济特区——沿海港口城市——2001加入世贸

1、十一届三中全会

(1)时间:

1978.12

(2)内容:

①工作重心 ②改革开放 ③拨乱反正

(3)意义:

2、改革:

3、开放:

农村家庭联产承包制;

城市经济体制改革;

1992年提出社会主义市场经济体制目标

四、十八大以来——深化改革

中共十八大——确定了全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标。

中共十八届三中全会——总目标

中共十九大——指出中国特色社会主义进入新时代;将全面深化改革总目标作为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容并载入党章。

中共十九届四中全会——对新时代全面深化改革工作进一步作出部署。

1、历程

【想一想】40多年来,改革开放取得了哪些伟大成就?它为中国社会主义现代化建设积累了哪些宝贵经验?

中国GDP总量位居世界第二

中国加入世界贸易组织

中国提出“一带一路”倡议

“北斗”全球卫星导航系统

“辽宁号”“山东号”航母

……

①坚持中国特色社会主义

②推进马克思主义中国化

③坚持党的领导

④以人民为中心

⑤解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实

⑥正确处理好改革、发展、稳定之间的关系

【课堂小结】

改革是历史前进的动力,是历史发展的鲜明主题。

改革是对旧体制、旧事物的挑战,必然触动旧势力的利益。

改革会遇到重重阻力,改革者不仅要有智慧、懂策略,更要有坚定的决心和勇气。

改革措施必须符合时代潮流。

改革要争取民众的支持。

改革要结合国情……

古代

近代

当代

求新求变是中国的历史传统

商鞅变法

孝文帝改革

王安石变法

张居正改革

戊戌变法

清末新政

社会主义建设

曲折探索

改革开放

社会主义基本

制度建立

统一多民族国家不断发展

民国时期的改革

中华民族探索救亡图存之路

中国特色社会主义制度不断发展和完善

1、战国时期,商鞅针对当时“法力不张,法度废弛”,特别是贵族高踞于法之上的横行给社会造成的动乱, 提出“壹刑”的主张,特别提出“有功于前,有败于后,不为损刑”。其意在

A.以人人平等来维护法律的公正性

B.修正功过相抵所带来的系列弊端

C.限制贵族特权以实现法律的公平

D.加强对百姓的控制实现富国强兵

【课堂习题】

2、王安石在变法中规定:“前此轮差职役的民户不再服役,改为按土地、家产多少缴纳免役钱。前此无差役负担的官户、僧道户、女户、单丁户、未成丁户以及上五等的坊郭户,一律按其户等减半出钱,谓 之免役钱。”这一举措意在

A. 为封建政府拓宽财源 B. 遏制大地主大官僚势力的膨胀

C. 刺激商品经济的发展 D. 适应放松人身控制的客观要求

3、戊戌政变之后,朝旨明令停办学堂而书院照旧办理。两江总督、洋务派官员刘坤一立即上奏:夫书院与学堂,诚如懿旨,名异实同。各书院肄业学子,自应讲习天文舆地以及兵法算法,未可专尚训诂辞章。 礼部所谓照旧办理,亦即此义。同时命所辖各省书院“兼课经史掌故时务,以成经济之才”。这表明

A.晚清中央政府权威削弱 B.维新变法得到封疆大吏支持

C.学习西方成为社会共识 D.地方洋务官员媚上之风盛行

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理