2025人教版高中地理必修第二册强化练习题--第一章 人口(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025人教版高中地理必修第二册强化练习题--第一章 人口(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 562.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-11-20 14:17:11 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版高中地理必修第二册

第一章 人口

全卷满分100分 考试用时75分钟

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

地形起伏度反映区域内地表相对高差,与海拔、坡度均呈正相关,是影响人口分布和经济发展的关键因素。下表示意我国东南沿海某省地形起伏度、区域面积与人口数据统计。据此完成下面两题。

地形起伏度 区域面积占比 人口数量占比

0~0.1 27.28% 63.16%

0.1~0.5 27.39% 23.11%

0.5~1.3 38.99% 12.28%

1.3~2.3 6.34% 1.45%

1.该省人口密度最大区域的地形特征表现为( )

A.海拔低、坡度缓

B.海拔低、坡度陡

C.海拔高、坡度缓

D.海拔高、坡度陡

2.地形起伏度1.3~2.3的区域内,人口数量占比小的根本原因是( )

A.生态环境差

B.医疗设施差

C.高原面积小

D.经济活动少

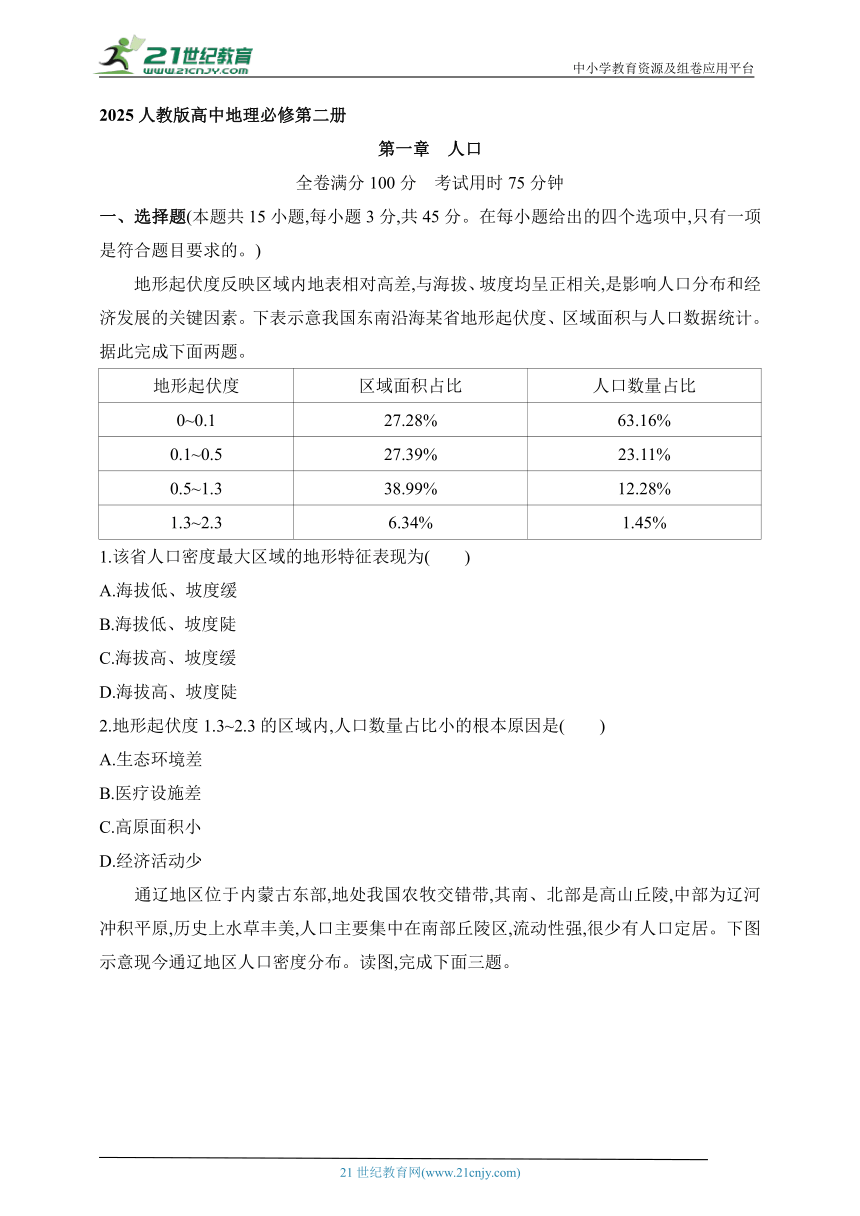

通辽地区位于内蒙古东部,地处我国农牧交错带,其南、北部是高山丘陵,中部为辽河冲积平原,历史上水草丰美,人口主要集中在南部丘陵区,流动性强,很少有人口定居。下图示意现今通辽地区人口密度分布。读图,完成下面三题。

3.历史时期的通辽地区很少有人口定居,可能是因为当地( )

A.对外交通便利 B.宗族观念强

C.以游牧业为主 D.建房水平低

4.现今通辽地区人口分布( )

A.中部人口密度最大 B.丘陵地区人口最多

C.南部人口密度最小 D.各区域人口较均匀

5.推测影响通辽地区资源环境承载力的主要因素是( )

A.光照条件 B.水源条件 C.矿产资源 D.植被类型

某一地区的人口容量受自然资源可持续供给的可能度与人们对现实生活水平的满意度共同决定。可能—满意度法是测算区域人口合理容量的方法之一,可能—满意度指数0.9为最满意临界点,0.6为可接受临界点。下表示意基于可能—满意度法测算的某年湖南省人口合理容量(单位:万人)。据此完成下面三题。

影响因素 可能—满意度指数

0.9 0.8 0.7 0.6

粮食供应 6 870 6 940 7 010 7 070

水资源 6 470 6 560 6 640 6 710

土地资源 5 270 5 400 5 530 5 660

能源供给 5 070 5 530 6 040 6 580

人居环境 6 290 6 490 6 700 6 920

6.制约湖南省人口规模的最关键因素是( )

A.粮食供应 B.水资源

C.土地资源 D.人居环境

7.该年,湖南省较理想的人口规模是( )

A.4 500万~5 000万 B.5 400万~5 800万

C.6 700万~7 200万 D.7 400万~7 800万

8.提高湖南省人口合理容量的关键在于( )

A.提高粮食产量 B.美化人居环境

C.提升消费水平 D.促进科技进步

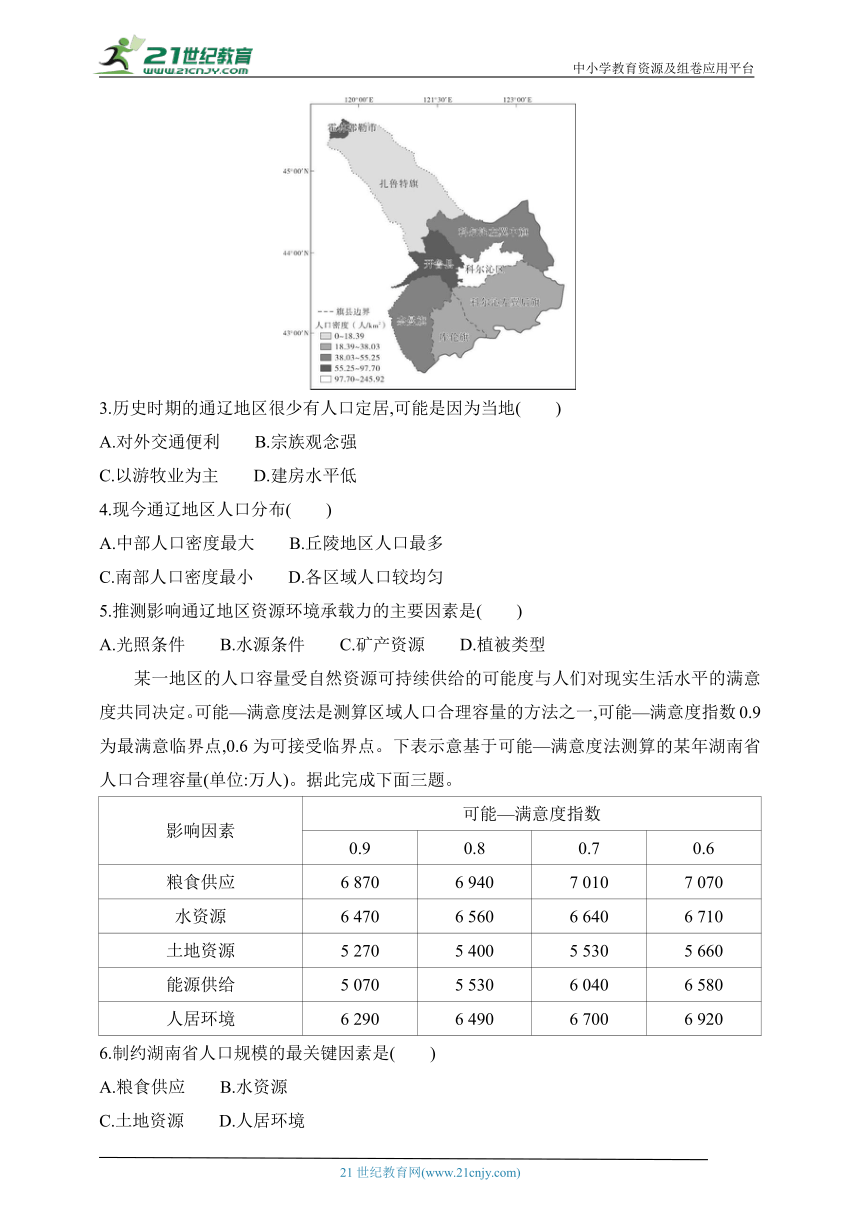

近年来,受多种因素影响,我国东北三省常住人口总量变化较明显。下图示意近五年来我国东北三省常住人口数量变化。据此完成下面两题。

9.与黑龙江和吉林相比,近五年来辽宁常住人口数量变化较小,主要原因是辽宁( )

A.纬度较低,气候条件好 B.临近海洋,环境优良

C.产业发达,就业机会多 D.地势平坦,土壤肥沃

10.近五年来,东北三省常住人口总量变化给东北地区带来的影响主要有( )

①居民收入明显提高 ②人口老龄化加剧

③农田出现撂荒 ④工业全面振兴

①② B.②③

C.③④ D.①④

流动儿童是指流动人口中0~17周岁的儿童,一般随父母流动。流动儿童占比是指流动人口中0~17周岁的儿童占流动人口子女总数的比值。下表示意2000—2020年我国流动儿童占比变化。据此完成下面两题。

年份 2000 2010 2020

占比(%) 12.4 38 51.5

11.2000—2020年我国流动儿童占比变化的主要原因有( )

①儿童人口总数不断增加 ②居民收入水平提高

③公共基础设施逐渐完善 ④养老负担减轻

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

12.我国流动儿童占比变化产生的影响是( )

A.乡村学校关闭增多 B.乡村教育水平提高

C.城乡教育差距缩小 D.家庭生活成本降低

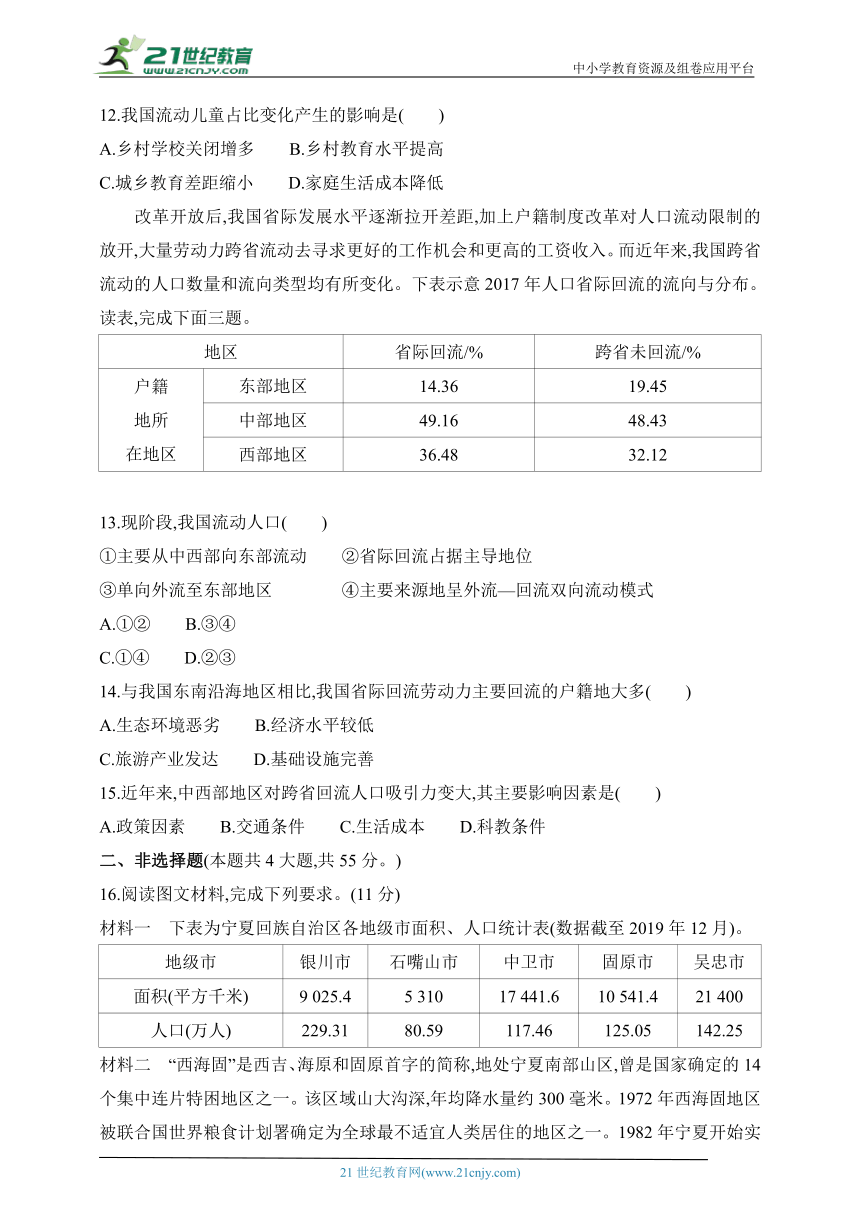

改革开放后,我国省际发展水平逐渐拉开差距,加上户籍制度改革对人口流动限制的放开,大量劳动力跨省流动去寻求更好的工作机会和更高的工资收入。而近年来,我国跨省流动的人口数量和流向类型均有所变化。下表示意2017年人口省际回流的流向与分布。读表,完成下面三题。

地区 省际回流/% 跨省未回流/%

户籍 地所 在地区 东部地区 14.36 19.45

中部地区 49.16 48.43

西部地区 36.48 32.12

13.现阶段,我国流动人口( )

①主要从中西部向东部流动 ②省际回流占据主导地位

③单向外流至东部地区 ④主要来源地呈外流—回流双向流动模式

A.①② B.③④

C.①④ D.②③

14.与我国东南沿海地区相比,我国省际回流劳动力主要回流的户籍地大多( )

A.生态环境恶劣 B.经济水平较低

C.旅游产业发达 D.基础设施完善

15.近年来,中西部地区对跨省回流人口吸引力变大,其主要影响因素是( )

A.政策因素 B.交通条件 C.生活成本 D.科教条件

二、非选择题(本题共4大题,共55分。)

16.阅读图文材料,完成下列要求。(11分)

材料一 下表为宁夏回族自治区各地级市面积、人口统计表(数据截至2019年12月)。

地级市 银川市 石嘴山市 中卫市 固原市 吴忠市

面积(平方千米) 9 025.4 5 310 17 441.6 10 541.4 21 400

人口(万人) 229.31 80.59 117.46 125.05 142.25

材料二 “西海固”是西吉、海原和固原首字的简称,地处宁夏南部山区,曾是国家确定的14个集中连片特困地区之一。该区域山大沟深,年均降水量约300毫米。1972年西海固地区被联合国世界粮食计划署确定为全球最不适宜人类居住的地区之一。1982年宁夏开始实施生态移民工程,将居住在西海固生态环境日益恶化地区的居民,分期分批迁移到生态环境和生存环境相对良好的宁夏北部。2020年11月16日,宁夏回族自治区政府宣布固原市西吉县退出贫困县序列,这标志着曾有“苦甲天下”之称的西海固地区全部“摘帽”,从此告别绝对贫困。下面为宁夏回族自治区政区图和宁夏北部水系图。

(1)简述宁夏回族自治区人口的空间分布特点。(5分)

(2)说明西海固地区资源环境承载力的特点并分析其自然成因。(6分)

17.阅读图文材料,完成下列要求。(14分)

人口压力指数是指一个区域现有人口数量与经济人口容量之比,当人口压力指数小于1时,人口容量相对富裕,说明该地区相对人口压力不大,还有一定人口扩容余地。下图是我国某年各省级行政区的人口压力指数分布示意图。

(1)说出我国人口压力指数的空间分布特征。(4分)

(2)江苏省是我国人口压力指数最小的地区之一,简述江苏省人口压力指数较小的原因。(4分)

(3)西藏自治区是我国人口压力指数最大的地区之一。研究发现,西藏自治区人口压力指数还在不断加大,简述西藏自治区人口压力指数不断加大的原因。(6分)

18.阅读材料,回答下列问题。(14分)

第七次全国人口普查数据显示,我国当前城镇人口为9.02亿人,其中流动人口为3.76亿人,专家认为高流动性“迁徙中国”已形成。下表为我国不同地区人口占比及其变化数据统计表。(不包括港澳台数据)

地区 2020年人口占比(%) 与2010年相比人口占比变化(%)

东部地区 39.93 1.95

中部地区 25.83 -0.93

西部地区 27.12 0.08

东北地区 6.98 -1.24

(1)据表绘制我国不同地区2010年和2020年人口占比柱状图。(8分)

(2)据表推测2010—2020年东北地区人口迁移方向,并说明理由。(6分)

19.阅读图文材料,完成下列问题。(16分)

随着科技在经济社会发展中的作用日益凸显,高技能人才在区域经济发展过程中的作用越来越重要,是促进区域创新和高质量发展的核心力量。人才的自由流动与迁移是影响区域创新发展的关键要素,也是人才创新发展的重要内容。下图示意1995—2015年中国内地各省级行政区高技能人才迁入、迁出总人数(单位:人次)。

(1)据材料说明我国高技能人才的迁移特征。(6分)

(2)分析造成图示我国高技能人才迁移特征的原因。(4分)

(3)指出高技能人才迁移对迁入地可能产生的有利影响。(6分)

答案与解析

第一章 人口

1.A 根据所学知识可知,人口密度=人口数量/区域面积,结合表格中的数据可知,地形起伏度为0~0.1的区域人口数量占比与区域面积占比的比值最大,这说明该区域人口密度最大。由材料“地形起伏度反映区域内地表相对高差,与海拔、坡度均呈正相关”可知,地形起伏度越小,区域海拔越低、地形坡度越小,故A正确,B、C、D错误。

2.A 地形起伏度为1.3~2.3,说明该区域海拔高、坡度大,结合所学知识可知,这样的区域多为山地,海拔高则热量条件差,坡度大则水土不易保持,土壤和水分条件差,同时自然灾害相对多发,所以该区域生态环境条件差,不适宜人类生存,故人口数量占比小,A正确;医疗设施差可能导致人口占比少,但这不是根本原因,B错误;我国东部沿海地区高原面积小,但人口数量占比大,C错误;经济活动少是人口数量少的结果,而不是人口数量占比小的根本原因,D错误。

3.C 读材料可知,历史上通辽地区水草丰美,且地处我国农牧交错带,可推知当地从事畜牧业的牧民较多,而古代畜牧业以游牧业为主,牧民流动强度大,导致当地很少有人口定居,C正确;与建房水平、宗族观念关系不大,B、D错误;历史上通辽地区地理位置偏僻,交通较为闭塞,A错误。

4.A 本题解题过程如下:

推理过程 结论

图中显示,现今科尔沁区和开鲁县等中部地区人口密度较大,人口分布最为密集 A正确

由材料可知,通辽南、北部是高山丘陵,而图中南、北部人口密度并不是最大的 B错误

由图可知,北部扎鲁特旗整体人口密度最小 C错误

图中显示,通辽地区人口密度各区域差异较大,人口分布并不均匀 D错误

5.B 由材料可知,通辽地区位于我国内蒙古东部,地处农牧交错带,全年降水较少,因此水源条件是该地区所有资源条件中的短板,为资源环境承载力的主要影响因素,B正确;通辽地区降水相对较少,晴天多,光照充足,光照条件不是影响资源环境承载力的主要因素,A错误;结合所学知识可知,通辽市的矿产资源丰富,矿产资源也不是影响资源环境承载力的主要因素,C错误;该地草原广布,植被承载力并不低,D错误。

6.C 由材料可知,可能—满意度指数0.6为可接受临界点,结合所学知识可知,临界点的人口数量就是人们对现实生活水平满意度的最低值,若可能—满意度指数低于0.6,则说明人们对现实生活水平不满意。读表可知,可能—满意度指数为0.6时,各种影响因素中土地资源能够满足的人口合理容量最小,这说明土地资源对湖南省人口规模的制约最大,C正确,A、B、D错误。

7.B 由材料“某一地区的人口容量受自然资源可持续供给的可能度与人们对现实生活水平的满意度共同决定”可知,若人口规模小,人们对现实生活水平满意度高,但自然资源可能无法得到合理开发利用。而可能—满意度指数0.9为最满意临界点,读表可知,当人口规模小于5 000万时,各影响因素的可能—满意度指数均会高于0.9,但这会使多种资源无法得到合理的开发和利用,A错误。当人口规模为5 400万~5 800万时,各影响因素的可能—满意度指数在0.6~0.8之间,高于可接受临界点,低于最满意临界点,故其是较理想的人口规模,B正确。当人口规模超过6 700万时,土地资源、能源供给这两个影响因素的可能—满意度指数降低到了0.6以下,代表人们对于此时的生活水平不满意,故其不是理想的人口规模,C、D错误。

8.D 读表并结合第6题分析可知,粮食供应和人居环境均不是限制湖南省人口合理容量的短板,因而提高粮食产量、美化人居环境对提高湖南省人口合理容量作用不大,A、B错误;消费水平与人口合理容量呈负相关,提高消费水平会降低人口合理容量,C错误;土地资源是制约湖南人口合理容量的短板,而科技进步有利于提高土地资源利用效率,进而可提高湖南省的人口合理容量,D正确。

9.C 读图可知,近五年来,黑龙江和吉林常住人口数量大量减少,而辽宁常住人口数量下降较少,这说明相对黑龙江、吉林而言,辽宁对人口具有一定的吸引力,而产业较发达,就业机会多,会使一个地区对人口具有较强的吸引力,C正确;气候条件好,地理位置优越,地形平坦、土壤肥沃,均非主要原因,A、B、D错误。

解题关键 现阶段影响我国人口迁移的主要因素是社会经济因素,自然因素对现阶段我国人口迁移的影响相对较弱。

10.B 结合上题分析可知,近五年来,东北三省常住人口不断外流,而流出人口主要为青壮年劳动力,其数量减少会导致东北三省人口老龄化加剧,②正确;东北三省是我国重要的农业区,劳动力减少,会导致部分农田无人耕种,出现撂荒现象,③正确;人口外流说明经济发展缓慢,居民收入水平不会明显提高,①错误;东北三省劳动力不断外流,不利于工业全面振兴,④错误。故选B。

11.B 由材料“流动儿童占比是指流动人口中0~17周岁的儿童占流动人口子女总数的比值”可知,流动儿童占比越高,说明携带子女流动的父母越多。读表中数据可知,2000—2020年我国流动儿童占比显著增加,说明父母携带子女流动的情况明显增多,而居民收入水平提高可使更多的家庭有能力将子女带到城市接受更好的教育和享受更好的生活条件,从而增加了流动儿童所占的比例,②正确;公共基础设施逐渐完善可使城市对流动人口的吸引力增强,包括对流动儿童的教育资源和服务设施的改善,从而提高了流动儿童所占的比例,③正确;儿童人口总数不断增加,与是否成为流动儿童无关,①错误;此阶段我国人口老龄化日趋明显,养老负担加重,④错误。综上,B正确。

12.A 结合上题分析可知,我国流动儿童占比上升,而我国人口流动主要趋势为人口从乡村流入城镇,这说明随着流动儿童占比上升,乡村地区儿童数量减少,乡村学校学生生源减少,会导致乡村学校关闭增多,A正确;父母携带儿童流动的重要原因之一就是追求更高的教育水平,让儿童接受更好的教育,因此流动儿童占比不断上升说明我国乡村教育水平较低,城乡教育差距可能在加大,B、C错误;父母将子女带入城市生活,增加了家庭生活成本,D错误。

13.C 结合材料和所学知识可知,现阶段我国东部地区经济发达,中西部地区相对欠发达,故我国流动人口主要由中西部向东部流动,①正确;我国跨省流动人口来源地主要为中西部,读表中数据可知,中西部地区呈现省际回流和跨省未回流占比相差不大的情况,这说明流动人口主要来源地呈现外流—回流双向流动模式,④正确、②错误;表中显示,东部地区仍有跨省未回流人口,这说明流动人口并非单向外流至东部地区,③错误。故选C。

14.B 结合上题分析可知,省际回流劳动力主要回流到中部地区和西部地区,与东南沿海地区相比,这些地区经济发展水平较低,旅游产业并不发达,基础设施也较为欠缺,但生态环境并不一定恶劣,B正确,A、C、D错误。

15.A 结合所学知识可知,近年来国家政策对中西部地区发展的优惠扶持力度较大,优化了营商环境,促进了产业发展,使得中西部地区就业机会增多,对劳动力的吸引力增大,A正确;交通条件和生活成本在一定程度上也会影响人口回流,但不是主要的影响因素,排除B、C;中西部地区的科教条件较差,排除D。

16.答案 (1)人口空间分布不均衡,(3分)南部人口相对稀疏,北部人口相对稠密。(2分)

(2)特点:资源环境承载力低。(2分)自然成因:地形崎岖,耕地不足;(2分)气候干旱,水资源短缺。(2分)

解析 (1)根据材料一中的表格和材料二中的图,可以得出宁夏回族自治区人口的空间分布特点。(2)根据材料“该区域山大沟深,年均降水量约300毫米”可判断,西海固地区气候干旱,耕地面积狭小,自然环境恶劣,资源环境承载力低,不适宜人类居住。

17.答案 (1)地区差异较大;(1分)沿海地带人口压力指数相对较小,(1分)内陆地区人口压力指数相对较大,(1分)西藏、青海、陕西等省级行政区人口压力指数最大。(1分)

(2)江苏省自然条件优越;(1分)交通便利,经济发达;(1分)科技水平高;(1分)对外开放程度高,区域资源环境承载力大。(1分)

(3)人们的消费水平提高;(2分)生产活动过程中破坏了生态环境;(2分)自然灾害增多;等。(2分)

解析 (1)读图可知,我国人口压力指数的空间分布不均衡,地区差异较大;沿海地带人口压力指数大多在0.55以下,相对较小,内陆地区人口压力指数基本上在0.6以上,相对较大,其中西藏、青海、陕西等省级行政区人口压力指数最大。(2)人口压力指数是指一个区域现有人口数量与经济人口容量之比。结合所学知识可知,江苏省人口数量大,因此江苏省人口压力指数较小的主要原因是其经济人口容量大。江苏省位于我国东部沿海地区,濒临海洋,地形平坦,土壤肥沃,水源充足,水热条件好,自然条件优越;交通便利,科技水平高,对外开放程度高,经济发达,资源环境承载力大,经济人口容量大,因而人口压力指数较小。(3)由材料“人口压力指数是指一个区域现有人口数量与经济人口容量之比”并结合实际情况可知,西藏自治区现有人口数量并未明显上升,因此其人口压力指数加大,主要是因为经济人口容量出现下降。随着社会经济发展,西藏自治区的居民消费水平在不断提高;且西藏自治区位于青藏高原地区,生态环境脆弱,在生产活动过程中,生态环境可能遭受破坏;另外受全球气候变化影响,当地自然灾害发生频率上升。上述原因共同造成西藏自治区经济人口容量下降,进而导致当地人口压力指数增大。

18.答案 (1)(8分)

(2)方向:主要向京津、长三角、珠三角、海南等东部地区迁移。(2分)理由:近年来,东北地区经济发展缓慢,部分人口选择向经济相对发达地区迁移;(2分)东北地区气候寒冷,且工业污染相对严重,部分人口选择向环境条件相对较好、气候更加适宜的地区迁移。(2分)

解析 (1)据表能够计算出2010年我国不同地区的人口占比,东部地区人口占比为37.98%,中部地区人口占比为26.76%,西部地区人口占比为27.04%,东北地区人口占比为8.22%。结合2020年数据可绘制出我国不同地区2010年和2020年人口占比柱状图。(2)结合所学知识可知,东北地区近年来由于老工业基地的转型,就业岗位减少,部分人口出于工作和收入原因选择向经济相对发达的京津、长三角和珠三角地区迁移;东北地区纬度较高,冬季较为寒冷,而且东北地区由于发展重工业历史较为悠久,部分城市工业污染较为严重,从而导致一部分人口向气候和环境相对较好的地区(如海南)迁移。

19.答案 (1)高技能人才迁入量、迁出量和净迁移量的空间差异均较大;(2分)高技能人才迁入省级行政区主要位于东部地区,迁出省级行政区主要位于中部地区;(2分)广东、上海、北京等地高技能人才净迁入量较多,湖南、湖北等地高技能人才净迁出量较多。(2分)

(2)我国东部地区经济发达,就业机会多,经济收入高,对高技能人才吸引力大,成为高素质人才的主要迁入地;(2分)中部地区人口多,教育水平较高,高技能人才数量较多,且距东部地区近,成为高技能人才的主要迁出地。(2分)

(3)增加迁入地高素质劳动力的数量,有利于经济发展;(2分)提升迁入地的创新能力,有利于高技术产业发展,加快产业结构调整和升级的速度;(2分)有利于不同地区之间的文化和技术交流。(2分)

解析 (1)读图可知,各省级行政区的高技能人才迁入量、迁出量和净迁移量的空间差异均较大;高技能人才迁入量大的省份有广东、上海、北京、云南、江苏和浙江,主要位于东部地区;高技能人才迁出量大的省份有湖北、湖南、安徽、河南、江苏、山东等,主要位于中部地区;广东、上海、北京等地高技能人才迁入量远远大于迁出量,净迁入量较多,湖南、湖北等地高技能人才迁出量远远大于迁入量,净迁出量较多。(2)结合上题分析可知,以广东、上海、北京等地为代表的东部地区高技能人才净迁入量较多,而我国东部地区经济发达,就业机会多,经济收入高,对高技能人才吸引力大,故成为高素质人才的主要迁入地;以湖南、湖北等地为代表的中部地区高技能人才净迁出量较多,而中部地区人口密度大,人口总量多,高等院校较多,教育水平较高,高技能人才数量较多,且距东部地区近,故成为高技能人才的主要迁出地。(3)随着科技在经济社会发展中的作用日益凸显,高技能人才在区域经济发展过程中的作用越来越重要,其是促进区域创新和经济高质量发展的核心力量,增加迁入地高素质劳动力的数量,利于当地经济发展;可提升迁入地的创新能力,有利于高技术产业发展,加快产业结构调整和升级的速度;高素质人才的迁入加强了不同地区之间的联系,有利于加强不同地区之间的文化和技术交流。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版高中地理必修第二册

第一章 人口

全卷满分100分 考试用时75分钟

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

地形起伏度反映区域内地表相对高差,与海拔、坡度均呈正相关,是影响人口分布和经济发展的关键因素。下表示意我国东南沿海某省地形起伏度、区域面积与人口数据统计。据此完成下面两题。

地形起伏度 区域面积占比 人口数量占比

0~0.1 27.28% 63.16%

0.1~0.5 27.39% 23.11%

0.5~1.3 38.99% 12.28%

1.3~2.3 6.34% 1.45%

1.该省人口密度最大区域的地形特征表现为( )

A.海拔低、坡度缓

B.海拔低、坡度陡

C.海拔高、坡度缓

D.海拔高、坡度陡

2.地形起伏度1.3~2.3的区域内,人口数量占比小的根本原因是( )

A.生态环境差

B.医疗设施差

C.高原面积小

D.经济活动少

通辽地区位于内蒙古东部,地处我国农牧交错带,其南、北部是高山丘陵,中部为辽河冲积平原,历史上水草丰美,人口主要集中在南部丘陵区,流动性强,很少有人口定居。下图示意现今通辽地区人口密度分布。读图,完成下面三题。

3.历史时期的通辽地区很少有人口定居,可能是因为当地( )

A.对外交通便利 B.宗族观念强

C.以游牧业为主 D.建房水平低

4.现今通辽地区人口分布( )

A.中部人口密度最大 B.丘陵地区人口最多

C.南部人口密度最小 D.各区域人口较均匀

5.推测影响通辽地区资源环境承载力的主要因素是( )

A.光照条件 B.水源条件 C.矿产资源 D.植被类型

某一地区的人口容量受自然资源可持续供给的可能度与人们对现实生活水平的满意度共同决定。可能—满意度法是测算区域人口合理容量的方法之一,可能—满意度指数0.9为最满意临界点,0.6为可接受临界点。下表示意基于可能—满意度法测算的某年湖南省人口合理容量(单位:万人)。据此完成下面三题。

影响因素 可能—满意度指数

0.9 0.8 0.7 0.6

粮食供应 6 870 6 940 7 010 7 070

水资源 6 470 6 560 6 640 6 710

土地资源 5 270 5 400 5 530 5 660

能源供给 5 070 5 530 6 040 6 580

人居环境 6 290 6 490 6 700 6 920

6.制约湖南省人口规模的最关键因素是( )

A.粮食供应 B.水资源

C.土地资源 D.人居环境

7.该年,湖南省较理想的人口规模是( )

A.4 500万~5 000万 B.5 400万~5 800万

C.6 700万~7 200万 D.7 400万~7 800万

8.提高湖南省人口合理容量的关键在于( )

A.提高粮食产量 B.美化人居环境

C.提升消费水平 D.促进科技进步

近年来,受多种因素影响,我国东北三省常住人口总量变化较明显。下图示意近五年来我国东北三省常住人口数量变化。据此完成下面两题。

9.与黑龙江和吉林相比,近五年来辽宁常住人口数量变化较小,主要原因是辽宁( )

A.纬度较低,气候条件好 B.临近海洋,环境优良

C.产业发达,就业机会多 D.地势平坦,土壤肥沃

10.近五年来,东北三省常住人口总量变化给东北地区带来的影响主要有( )

①居民收入明显提高 ②人口老龄化加剧

③农田出现撂荒 ④工业全面振兴

①② B.②③

C.③④ D.①④

流动儿童是指流动人口中0~17周岁的儿童,一般随父母流动。流动儿童占比是指流动人口中0~17周岁的儿童占流动人口子女总数的比值。下表示意2000—2020年我国流动儿童占比变化。据此完成下面两题。

年份 2000 2010 2020

占比(%) 12.4 38 51.5

11.2000—2020年我国流动儿童占比变化的主要原因有( )

①儿童人口总数不断增加 ②居民收入水平提高

③公共基础设施逐渐完善 ④养老负担减轻

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

12.我国流动儿童占比变化产生的影响是( )

A.乡村学校关闭增多 B.乡村教育水平提高

C.城乡教育差距缩小 D.家庭生活成本降低

改革开放后,我国省际发展水平逐渐拉开差距,加上户籍制度改革对人口流动限制的放开,大量劳动力跨省流动去寻求更好的工作机会和更高的工资收入。而近年来,我国跨省流动的人口数量和流向类型均有所变化。下表示意2017年人口省际回流的流向与分布。读表,完成下面三题。

地区 省际回流/% 跨省未回流/%

户籍 地所 在地区 东部地区 14.36 19.45

中部地区 49.16 48.43

西部地区 36.48 32.12

13.现阶段,我国流动人口( )

①主要从中西部向东部流动 ②省际回流占据主导地位

③单向外流至东部地区 ④主要来源地呈外流—回流双向流动模式

A.①② B.③④

C.①④ D.②③

14.与我国东南沿海地区相比,我国省际回流劳动力主要回流的户籍地大多( )

A.生态环境恶劣 B.经济水平较低

C.旅游产业发达 D.基础设施完善

15.近年来,中西部地区对跨省回流人口吸引力变大,其主要影响因素是( )

A.政策因素 B.交通条件 C.生活成本 D.科教条件

二、非选择题(本题共4大题,共55分。)

16.阅读图文材料,完成下列要求。(11分)

材料一 下表为宁夏回族自治区各地级市面积、人口统计表(数据截至2019年12月)。

地级市 银川市 石嘴山市 中卫市 固原市 吴忠市

面积(平方千米) 9 025.4 5 310 17 441.6 10 541.4 21 400

人口(万人) 229.31 80.59 117.46 125.05 142.25

材料二 “西海固”是西吉、海原和固原首字的简称,地处宁夏南部山区,曾是国家确定的14个集中连片特困地区之一。该区域山大沟深,年均降水量约300毫米。1972年西海固地区被联合国世界粮食计划署确定为全球最不适宜人类居住的地区之一。1982年宁夏开始实施生态移民工程,将居住在西海固生态环境日益恶化地区的居民,分期分批迁移到生态环境和生存环境相对良好的宁夏北部。2020年11月16日,宁夏回族自治区政府宣布固原市西吉县退出贫困县序列,这标志着曾有“苦甲天下”之称的西海固地区全部“摘帽”,从此告别绝对贫困。下面为宁夏回族自治区政区图和宁夏北部水系图。

(1)简述宁夏回族自治区人口的空间分布特点。(5分)

(2)说明西海固地区资源环境承载力的特点并分析其自然成因。(6分)

17.阅读图文材料,完成下列要求。(14分)

人口压力指数是指一个区域现有人口数量与经济人口容量之比,当人口压力指数小于1时,人口容量相对富裕,说明该地区相对人口压力不大,还有一定人口扩容余地。下图是我国某年各省级行政区的人口压力指数分布示意图。

(1)说出我国人口压力指数的空间分布特征。(4分)

(2)江苏省是我国人口压力指数最小的地区之一,简述江苏省人口压力指数较小的原因。(4分)

(3)西藏自治区是我国人口压力指数最大的地区之一。研究发现,西藏自治区人口压力指数还在不断加大,简述西藏自治区人口压力指数不断加大的原因。(6分)

18.阅读材料,回答下列问题。(14分)

第七次全国人口普查数据显示,我国当前城镇人口为9.02亿人,其中流动人口为3.76亿人,专家认为高流动性“迁徙中国”已形成。下表为我国不同地区人口占比及其变化数据统计表。(不包括港澳台数据)

地区 2020年人口占比(%) 与2010年相比人口占比变化(%)

东部地区 39.93 1.95

中部地区 25.83 -0.93

西部地区 27.12 0.08

东北地区 6.98 -1.24

(1)据表绘制我国不同地区2010年和2020年人口占比柱状图。(8分)

(2)据表推测2010—2020年东北地区人口迁移方向,并说明理由。(6分)

19.阅读图文材料,完成下列问题。(16分)

随着科技在经济社会发展中的作用日益凸显,高技能人才在区域经济发展过程中的作用越来越重要,是促进区域创新和高质量发展的核心力量。人才的自由流动与迁移是影响区域创新发展的关键要素,也是人才创新发展的重要内容。下图示意1995—2015年中国内地各省级行政区高技能人才迁入、迁出总人数(单位:人次)。

(1)据材料说明我国高技能人才的迁移特征。(6分)

(2)分析造成图示我国高技能人才迁移特征的原因。(4分)

(3)指出高技能人才迁移对迁入地可能产生的有利影响。(6分)

答案与解析

第一章 人口

1.A 根据所学知识可知,人口密度=人口数量/区域面积,结合表格中的数据可知,地形起伏度为0~0.1的区域人口数量占比与区域面积占比的比值最大,这说明该区域人口密度最大。由材料“地形起伏度反映区域内地表相对高差,与海拔、坡度均呈正相关”可知,地形起伏度越小,区域海拔越低、地形坡度越小,故A正确,B、C、D错误。

2.A 地形起伏度为1.3~2.3,说明该区域海拔高、坡度大,结合所学知识可知,这样的区域多为山地,海拔高则热量条件差,坡度大则水土不易保持,土壤和水分条件差,同时自然灾害相对多发,所以该区域生态环境条件差,不适宜人类生存,故人口数量占比小,A正确;医疗设施差可能导致人口占比少,但这不是根本原因,B错误;我国东部沿海地区高原面积小,但人口数量占比大,C错误;经济活动少是人口数量少的结果,而不是人口数量占比小的根本原因,D错误。

3.C 读材料可知,历史上通辽地区水草丰美,且地处我国农牧交错带,可推知当地从事畜牧业的牧民较多,而古代畜牧业以游牧业为主,牧民流动强度大,导致当地很少有人口定居,C正确;与建房水平、宗族观念关系不大,B、D错误;历史上通辽地区地理位置偏僻,交通较为闭塞,A错误。

4.A 本题解题过程如下:

推理过程 结论

图中显示,现今科尔沁区和开鲁县等中部地区人口密度较大,人口分布最为密集 A正确

由材料可知,通辽南、北部是高山丘陵,而图中南、北部人口密度并不是最大的 B错误

由图可知,北部扎鲁特旗整体人口密度最小 C错误

图中显示,通辽地区人口密度各区域差异较大,人口分布并不均匀 D错误

5.B 由材料可知,通辽地区位于我国内蒙古东部,地处农牧交错带,全年降水较少,因此水源条件是该地区所有资源条件中的短板,为资源环境承载力的主要影响因素,B正确;通辽地区降水相对较少,晴天多,光照充足,光照条件不是影响资源环境承载力的主要因素,A错误;结合所学知识可知,通辽市的矿产资源丰富,矿产资源也不是影响资源环境承载力的主要因素,C错误;该地草原广布,植被承载力并不低,D错误。

6.C 由材料可知,可能—满意度指数0.6为可接受临界点,结合所学知识可知,临界点的人口数量就是人们对现实生活水平满意度的最低值,若可能—满意度指数低于0.6,则说明人们对现实生活水平不满意。读表可知,可能—满意度指数为0.6时,各种影响因素中土地资源能够满足的人口合理容量最小,这说明土地资源对湖南省人口规模的制约最大,C正确,A、B、D错误。

7.B 由材料“某一地区的人口容量受自然资源可持续供给的可能度与人们对现实生活水平的满意度共同决定”可知,若人口规模小,人们对现实生活水平满意度高,但自然资源可能无法得到合理开发利用。而可能—满意度指数0.9为最满意临界点,读表可知,当人口规模小于5 000万时,各影响因素的可能—满意度指数均会高于0.9,但这会使多种资源无法得到合理的开发和利用,A错误。当人口规模为5 400万~5 800万时,各影响因素的可能—满意度指数在0.6~0.8之间,高于可接受临界点,低于最满意临界点,故其是较理想的人口规模,B正确。当人口规模超过6 700万时,土地资源、能源供给这两个影响因素的可能—满意度指数降低到了0.6以下,代表人们对于此时的生活水平不满意,故其不是理想的人口规模,C、D错误。

8.D 读表并结合第6题分析可知,粮食供应和人居环境均不是限制湖南省人口合理容量的短板,因而提高粮食产量、美化人居环境对提高湖南省人口合理容量作用不大,A、B错误;消费水平与人口合理容量呈负相关,提高消费水平会降低人口合理容量,C错误;土地资源是制约湖南人口合理容量的短板,而科技进步有利于提高土地资源利用效率,进而可提高湖南省的人口合理容量,D正确。

9.C 读图可知,近五年来,黑龙江和吉林常住人口数量大量减少,而辽宁常住人口数量下降较少,这说明相对黑龙江、吉林而言,辽宁对人口具有一定的吸引力,而产业较发达,就业机会多,会使一个地区对人口具有较强的吸引力,C正确;气候条件好,地理位置优越,地形平坦、土壤肥沃,均非主要原因,A、B、D错误。

解题关键 现阶段影响我国人口迁移的主要因素是社会经济因素,自然因素对现阶段我国人口迁移的影响相对较弱。

10.B 结合上题分析可知,近五年来,东北三省常住人口不断外流,而流出人口主要为青壮年劳动力,其数量减少会导致东北三省人口老龄化加剧,②正确;东北三省是我国重要的农业区,劳动力减少,会导致部分农田无人耕种,出现撂荒现象,③正确;人口外流说明经济发展缓慢,居民收入水平不会明显提高,①错误;东北三省劳动力不断外流,不利于工业全面振兴,④错误。故选B。

11.B 由材料“流动儿童占比是指流动人口中0~17周岁的儿童占流动人口子女总数的比值”可知,流动儿童占比越高,说明携带子女流动的父母越多。读表中数据可知,2000—2020年我国流动儿童占比显著增加,说明父母携带子女流动的情况明显增多,而居民收入水平提高可使更多的家庭有能力将子女带到城市接受更好的教育和享受更好的生活条件,从而增加了流动儿童所占的比例,②正确;公共基础设施逐渐完善可使城市对流动人口的吸引力增强,包括对流动儿童的教育资源和服务设施的改善,从而提高了流动儿童所占的比例,③正确;儿童人口总数不断增加,与是否成为流动儿童无关,①错误;此阶段我国人口老龄化日趋明显,养老负担加重,④错误。综上,B正确。

12.A 结合上题分析可知,我国流动儿童占比上升,而我国人口流动主要趋势为人口从乡村流入城镇,这说明随着流动儿童占比上升,乡村地区儿童数量减少,乡村学校学生生源减少,会导致乡村学校关闭增多,A正确;父母携带儿童流动的重要原因之一就是追求更高的教育水平,让儿童接受更好的教育,因此流动儿童占比不断上升说明我国乡村教育水平较低,城乡教育差距可能在加大,B、C错误;父母将子女带入城市生活,增加了家庭生活成本,D错误。

13.C 结合材料和所学知识可知,现阶段我国东部地区经济发达,中西部地区相对欠发达,故我国流动人口主要由中西部向东部流动,①正确;我国跨省流动人口来源地主要为中西部,读表中数据可知,中西部地区呈现省际回流和跨省未回流占比相差不大的情况,这说明流动人口主要来源地呈现外流—回流双向流动模式,④正确、②错误;表中显示,东部地区仍有跨省未回流人口,这说明流动人口并非单向外流至东部地区,③错误。故选C。

14.B 结合上题分析可知,省际回流劳动力主要回流到中部地区和西部地区,与东南沿海地区相比,这些地区经济发展水平较低,旅游产业并不发达,基础设施也较为欠缺,但生态环境并不一定恶劣,B正确,A、C、D错误。

15.A 结合所学知识可知,近年来国家政策对中西部地区发展的优惠扶持力度较大,优化了营商环境,促进了产业发展,使得中西部地区就业机会增多,对劳动力的吸引力增大,A正确;交通条件和生活成本在一定程度上也会影响人口回流,但不是主要的影响因素,排除B、C;中西部地区的科教条件较差,排除D。

16.答案 (1)人口空间分布不均衡,(3分)南部人口相对稀疏,北部人口相对稠密。(2分)

(2)特点:资源环境承载力低。(2分)自然成因:地形崎岖,耕地不足;(2分)气候干旱,水资源短缺。(2分)

解析 (1)根据材料一中的表格和材料二中的图,可以得出宁夏回族自治区人口的空间分布特点。(2)根据材料“该区域山大沟深,年均降水量约300毫米”可判断,西海固地区气候干旱,耕地面积狭小,自然环境恶劣,资源环境承载力低,不适宜人类居住。

17.答案 (1)地区差异较大;(1分)沿海地带人口压力指数相对较小,(1分)内陆地区人口压力指数相对较大,(1分)西藏、青海、陕西等省级行政区人口压力指数最大。(1分)

(2)江苏省自然条件优越;(1分)交通便利,经济发达;(1分)科技水平高;(1分)对外开放程度高,区域资源环境承载力大。(1分)

(3)人们的消费水平提高;(2分)生产活动过程中破坏了生态环境;(2分)自然灾害增多;等。(2分)

解析 (1)读图可知,我国人口压力指数的空间分布不均衡,地区差异较大;沿海地带人口压力指数大多在0.55以下,相对较小,内陆地区人口压力指数基本上在0.6以上,相对较大,其中西藏、青海、陕西等省级行政区人口压力指数最大。(2)人口压力指数是指一个区域现有人口数量与经济人口容量之比。结合所学知识可知,江苏省人口数量大,因此江苏省人口压力指数较小的主要原因是其经济人口容量大。江苏省位于我国东部沿海地区,濒临海洋,地形平坦,土壤肥沃,水源充足,水热条件好,自然条件优越;交通便利,科技水平高,对外开放程度高,经济发达,资源环境承载力大,经济人口容量大,因而人口压力指数较小。(3)由材料“人口压力指数是指一个区域现有人口数量与经济人口容量之比”并结合实际情况可知,西藏自治区现有人口数量并未明显上升,因此其人口压力指数加大,主要是因为经济人口容量出现下降。随着社会经济发展,西藏自治区的居民消费水平在不断提高;且西藏自治区位于青藏高原地区,生态环境脆弱,在生产活动过程中,生态环境可能遭受破坏;另外受全球气候变化影响,当地自然灾害发生频率上升。上述原因共同造成西藏自治区经济人口容量下降,进而导致当地人口压力指数增大。

18.答案 (1)(8分)

(2)方向:主要向京津、长三角、珠三角、海南等东部地区迁移。(2分)理由:近年来,东北地区经济发展缓慢,部分人口选择向经济相对发达地区迁移;(2分)东北地区气候寒冷,且工业污染相对严重,部分人口选择向环境条件相对较好、气候更加适宜的地区迁移。(2分)

解析 (1)据表能够计算出2010年我国不同地区的人口占比,东部地区人口占比为37.98%,中部地区人口占比为26.76%,西部地区人口占比为27.04%,东北地区人口占比为8.22%。结合2020年数据可绘制出我国不同地区2010年和2020年人口占比柱状图。(2)结合所学知识可知,东北地区近年来由于老工业基地的转型,就业岗位减少,部分人口出于工作和收入原因选择向经济相对发达的京津、长三角和珠三角地区迁移;东北地区纬度较高,冬季较为寒冷,而且东北地区由于发展重工业历史较为悠久,部分城市工业污染较为严重,从而导致一部分人口向气候和环境相对较好的地区(如海南)迁移。

19.答案 (1)高技能人才迁入量、迁出量和净迁移量的空间差异均较大;(2分)高技能人才迁入省级行政区主要位于东部地区,迁出省级行政区主要位于中部地区;(2分)广东、上海、北京等地高技能人才净迁入量较多,湖南、湖北等地高技能人才净迁出量较多。(2分)

(2)我国东部地区经济发达,就业机会多,经济收入高,对高技能人才吸引力大,成为高素质人才的主要迁入地;(2分)中部地区人口多,教育水平较高,高技能人才数量较多,且距东部地区近,成为高技能人才的主要迁出地。(2分)

(3)增加迁入地高素质劳动力的数量,有利于经济发展;(2分)提升迁入地的创新能力,有利于高技术产业发展,加快产业结构调整和升级的速度;(2分)有利于不同地区之间的文化和技术交流。(2分)

解析 (1)读图可知,各省级行政区的高技能人才迁入量、迁出量和净迁移量的空间差异均较大;高技能人才迁入量大的省份有广东、上海、北京、云南、江苏和浙江,主要位于东部地区;高技能人才迁出量大的省份有湖北、湖南、安徽、河南、江苏、山东等,主要位于中部地区;广东、上海、北京等地高技能人才迁入量远远大于迁出量,净迁入量较多,湖南、湖北等地高技能人才迁出量远远大于迁入量,净迁出量较多。(2)结合上题分析可知,以广东、上海、北京等地为代表的东部地区高技能人才净迁入量较多,而我国东部地区经济发达,就业机会多,经济收入高,对高技能人才吸引力大,故成为高素质人才的主要迁入地;以湖南、湖北等地为代表的中部地区高技能人才净迁出量较多,而中部地区人口密度大,人口总量多,高等院校较多,教育水平较高,高技能人才数量较多,且距东部地区近,故成为高技能人才的主要迁出地。(3)随着科技在经济社会发展中的作用日益凸显,高技能人才在区域经济发展过程中的作用越来越重要,其是促进区域创新和经济高质量发展的核心力量,增加迁入地高素质劳动力的数量,利于当地经济发展;可提升迁入地的创新能力,有利于高技术产业发展,加快产业结构调整和升级的速度;高素质人才的迁入加强了不同地区之间的联系,有利于加强不同地区之间的文化和技术交流。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少