2025人教版高中地理必修第二册强化练习题--第一章 人口拔高练(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025人教版高中地理必修第二册强化练习题--第一章 人口拔高练(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-11-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版高中地理必修第二册

综合拔高练

五年高考练

考点1 人口分布

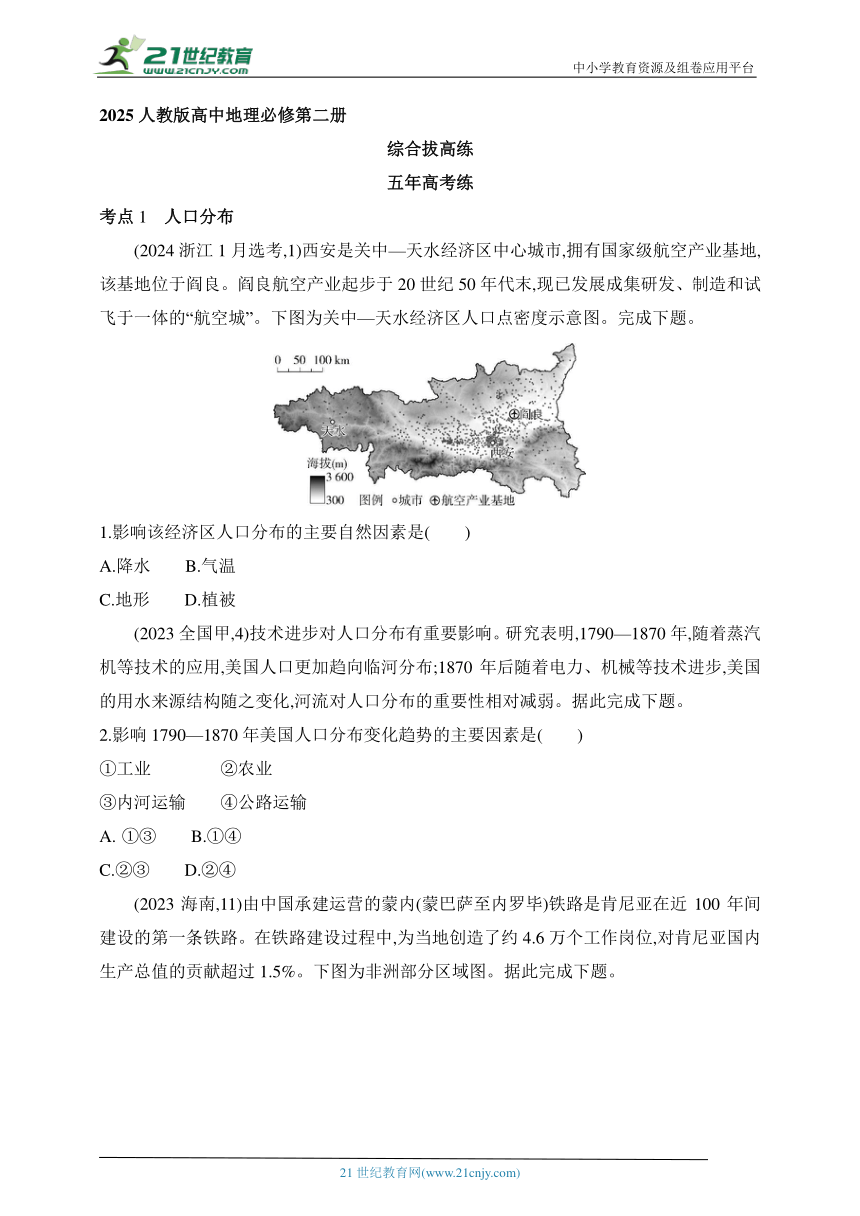

(2024浙江1月选考,1)西安是关中—天水经济区中心城市,拥有国家级航空产业基地,该基地位于阎良。阎良航空产业起步于20世纪50年代末,现已发展成集研发、制造和试飞于一体的“航空城”。下图为关中—天水经济区人口点密度示意图。完成下题。

1.影响该经济区人口分布的主要自然因素是( )

A.降水 B.气温

C.地形 D.植被

(2023全国甲,4)技术进步对人口分布有重要影响。研究表明,1790—1870年,随着蒸汽机等技术的应用,美国人口更加趋向临河分布;1870年后随着电力、机械等技术进步,美国的用水来源结构随之变化,河流对人口分布的重要性相对减弱。据此完成下题。

2.影响1790—1870年美国人口分布变化趋势的主要因素是( )

①工业 ②农业

③内河运输 ④公路运输

①③ B.①④

C.②③ D.②④

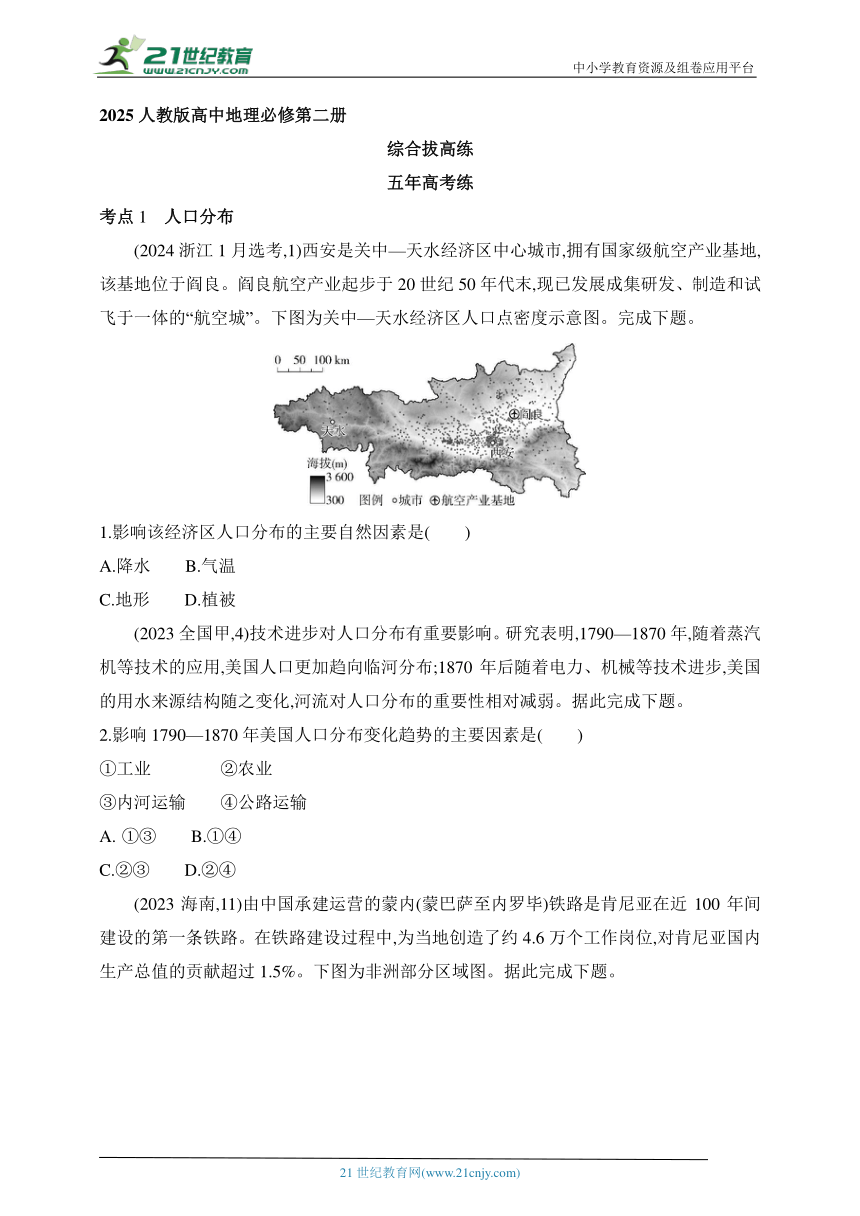

(2023海南,11)由中国承建运营的蒙内(蒙巴萨至内罗毕)铁路是肯尼亚在近100年间建设的第一条铁路。在铁路建设过程中,为当地创造了约4.6万个工作岗位,对肯尼亚国内生产总值的贡献超过1.5%。下图为非洲部分区域图。据此完成下题。

3.肯尼亚西南部高原比沿海平原更适宜人类居住的主要原因是( )

A.海拔较高,气候适宜

B.资源丰富,就业机会更多

C.黑土广布,作物产量高

D.交通便利,对外贸易发达

4.(2023海南,16)阅读图文材料,完成下列要求。(10分)

雅鲁藏布江流域河谷深切,相对高差约6 000米,有些山谷出口形成了较大规模的冲(洪)积扇。当地居民因地制宜,依山而居,开垦农田、饲养牲畜(下图)。

利用所学地理知识,分析居民在该地定居生活的原因。

考点2 人口迁移与人口流动

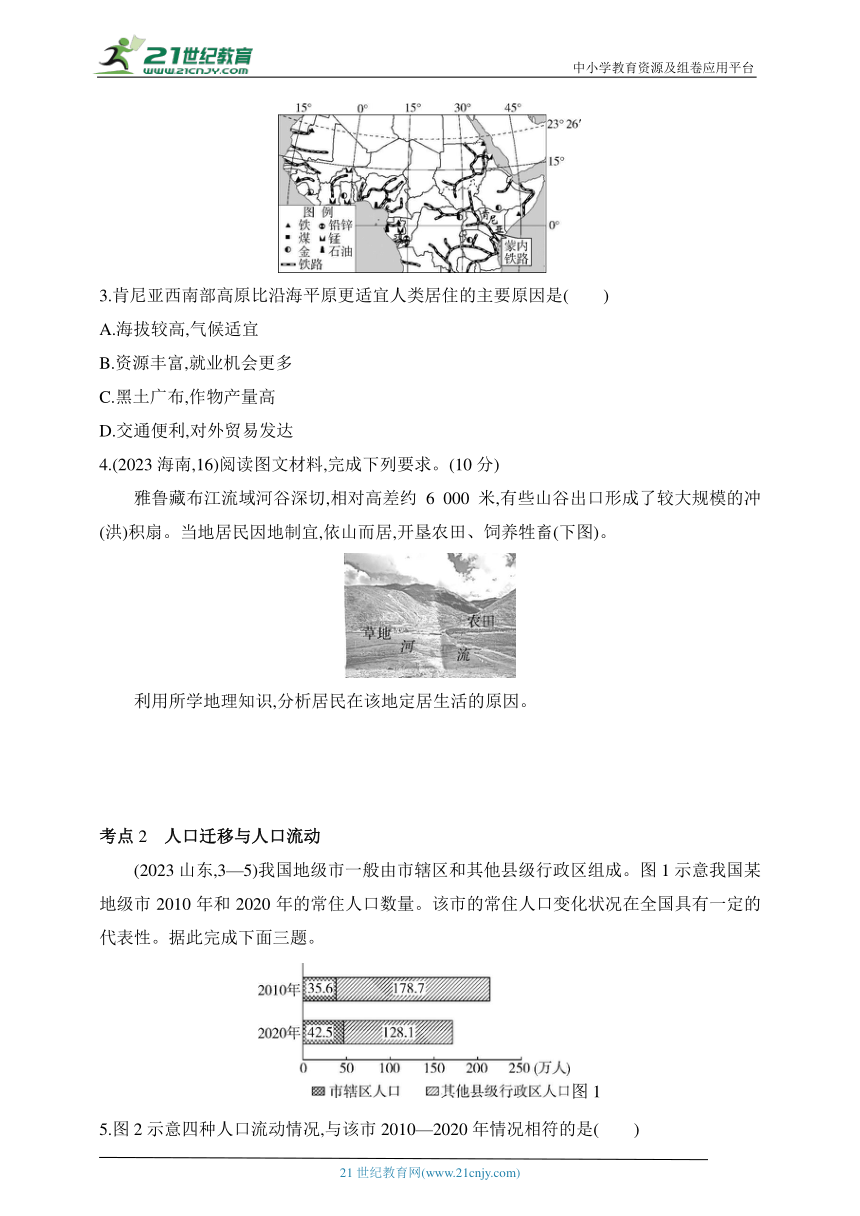

(2023山东,3—5)我国地级市一般由市辖区和其他县级行政区组成。图1示意我国某地级市2010年和2020年的常住人口数量。该市的常住人口变化状况在全国具有一定的代表性。据此完成下面三题。

图1

5.图2示意四种人口流动情况,与该市2010—2020年情况相符的是( )

A.① B.② C.③ D.④

6.与该市的其他县级行政区相比,市辖区( )

A.老年人口比重大

B.老年人口数量大

C.劳动人口比重大

D.劳动人口平均年龄大

7.具有类似常住人口变化状况的地级市,一般具有相似的( )

A.经济规模 B.经济发展趋势 C.人口规模 D.人口职业构成

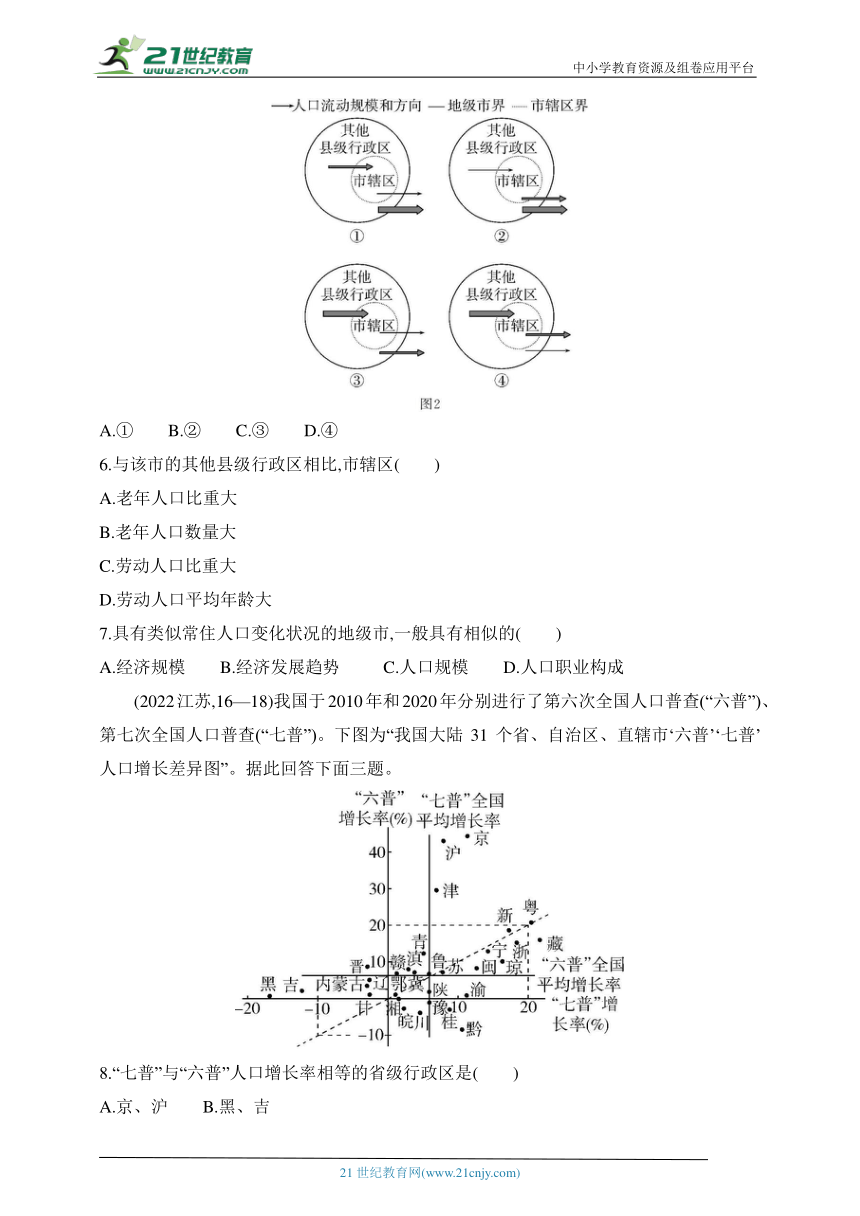

(2022江苏,16—18)我国于2010年和2020年分别进行了第六次全国人口普查(“六普”)、第七次全国人口普查(“七普”)。下图为“我国大陆31个省、自治区、直辖市‘六普’‘七普’人口增长差异图”。据此回答下面三题。

8.“七普”与“六普”人口增长率相等的省级行政区是( )

A.京、沪 B.黑、吉

C.粤、鄂 D.渝、黔

9.我国四个直辖市人口增长的共同特点是( )

A.“六普”到“七普”期间,人口加速增长

B.“六普”到“七普”期间,人口减速增长

C.“六普”人口增长率高于全国平均增长率

D.“七普”人口增长率高于全国平均增长率

10.随着经济社会的发展,我国人口( )

A.向城市群集聚

B.向中西部迁移

C.沿长江带集聚

D.分布更加均衡

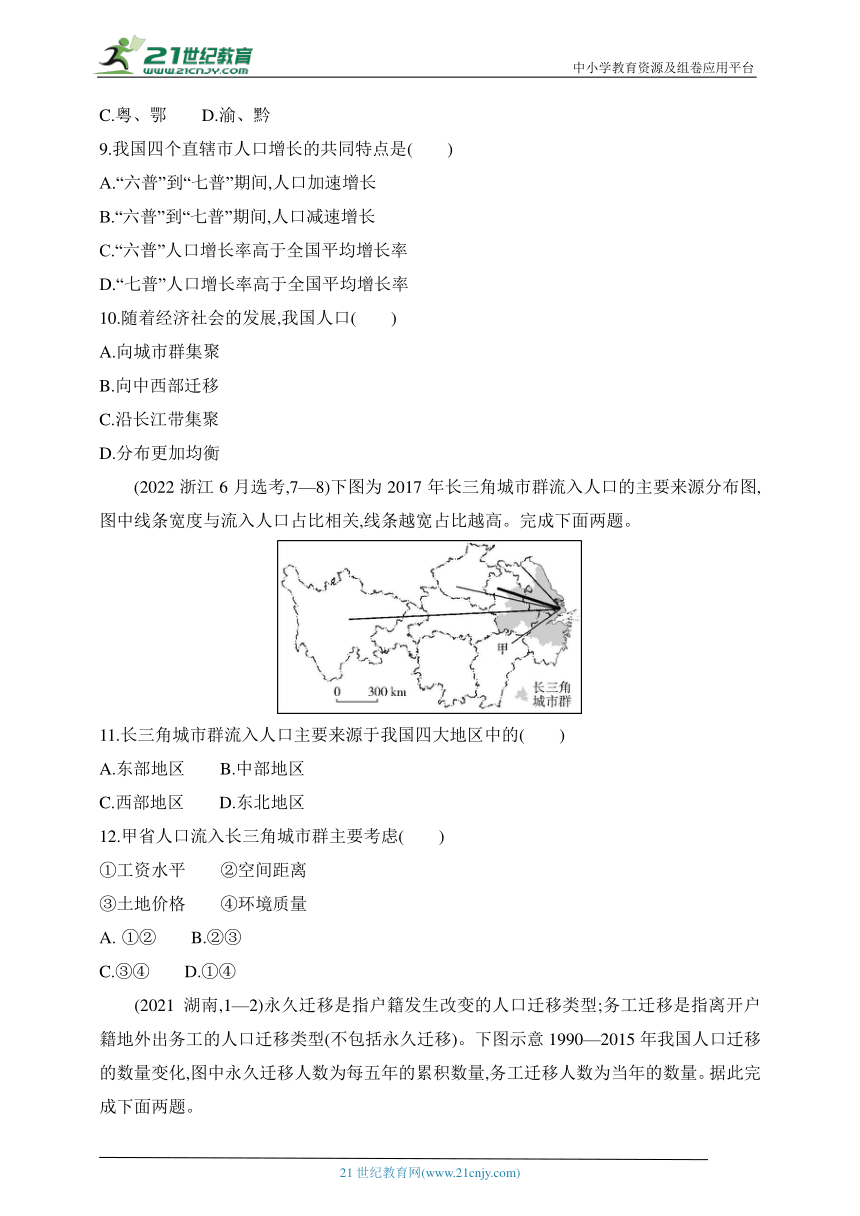

(2022浙江6月选考,7—8)下图为2017年长三角城市群流入人口的主要来源分布图,图中线条宽度与流入人口占比相关,线条越宽占比越高。完成下面两题。

11.长三角城市群流入人口主要来源于我国四大地区中的( )

A.东部地区 B.中部地区

C.西部地区 D.东北地区

12.甲省人口流入长三角城市群主要考虑( )

①工资水平 ②空间距离

③土地价格 ④环境质量

①② B.②③

C.③④ D.①④

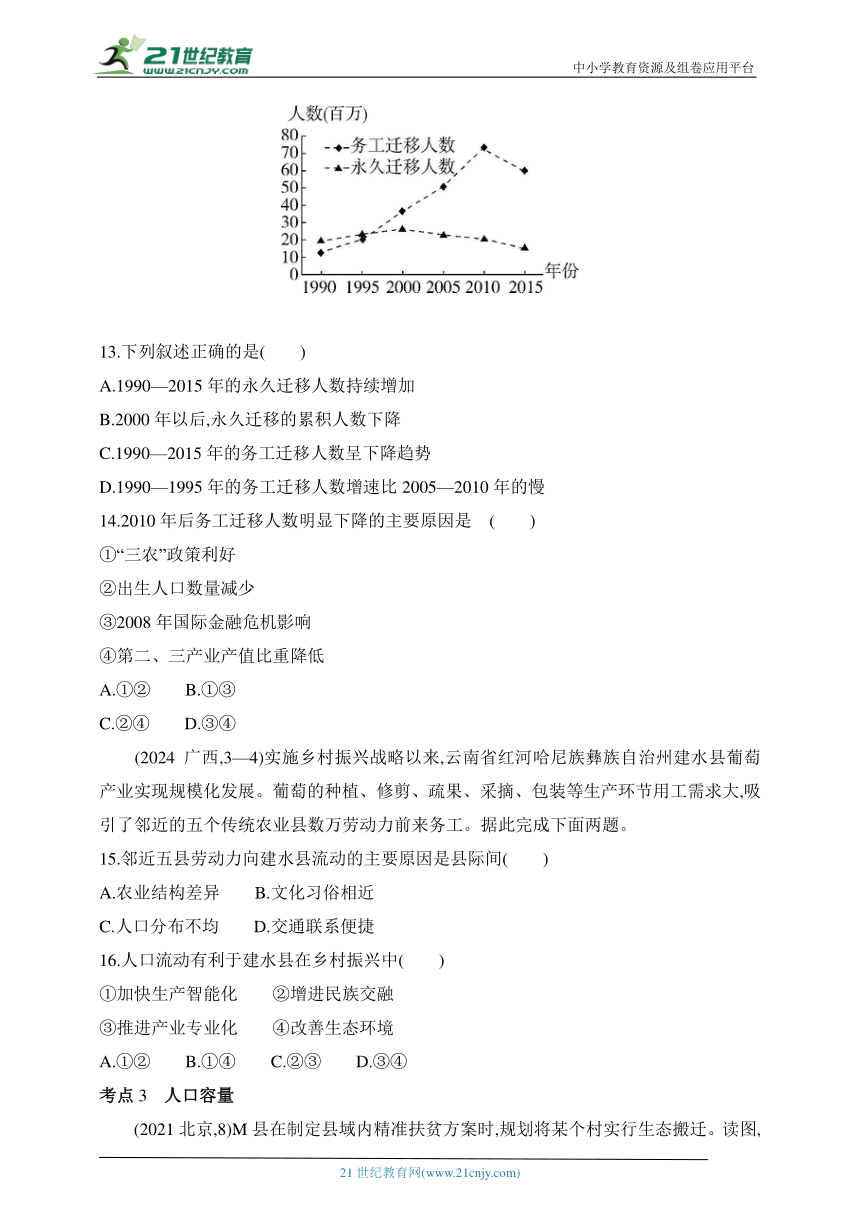

(2021湖南,1—2)永久迁移是指户籍发生改变的人口迁移类型;务工迁移是指离开户籍地外出务工的人口迁移类型(不包括永久迁移)。下图示意1990—2015年我国人口迁移的数量变化,图中永久迁移人数为每五年的累积数量,务工迁移人数为当年的数量。据此完成下面两题。

13.下列叙述正确的是( )

A.1990—2015年的永久迁移人数持续增加

B.2000年以后,永久迁移的累积人数下降

C.1990—2015年的务工迁移人数呈下降趋势

D.1990—1995年的务工迁移人数增速比2005—2010年的慢

14.2010年后务工迁移人数明显下降的主要原因是 ( )

①“三农”政策利好

②出生人口数量减少

③2008年国际金融危机影响

④第二、三产业产值比重降低

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

(2024广西,3—4)实施乡村振兴战略以来,云南省红河哈尼族彝族自治州建水县葡萄产业实现规模化发展。葡萄的种植、修剪、疏果、采摘、包装等生产环节用工需求大,吸引了邻近的五个传统农业县数万劳动力前来务工。据此完成下面两题。

15.邻近五县劳动力向建水县流动的主要原因是县际间( )

A.农业结构差异 B.文化习俗相近

C.人口分布不均 D.交通联系便捷

16.人口流动有利于建水县在乡村振兴中( )

①加快生产智能化 ②增进民族交融

③推进产业专业化 ④改善生态环境

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

考点3 人口容量

(2021北京,8)M县在制定县域内精准扶贫方案时,规划将某个村实行生态搬迁。读图,回答下题。

17.考虑环境承载力等因素,该村最适宜选址在 ( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

三年模拟练

(2024山东临沂一模)人口丰度指某地区的人口密度与所属国家人口密度的比值。根据人口丰度的数值可将中国边境地区分为人口极端稀疏区、绝对稀疏区、相对稀疏区、密度均下区、密度均上区五类。下图示意2000—2010年中国边境内外人口丰度及其变化。据此完成下面两题。

1.图示时期( )

A.中国边境内人口丰度整体高于边境外地区

B.西北边境内属于人口密度均值区

C.东北边境内属于人口稀疏区和密度均值区

D.西南边境地区属于人口稀疏区

2.中国西南边境内中越与中缅人口丰度差异明显,主要影响因素是( )

A.气候 B.地形

C.文化 D.经济

(2023湖南常德期末)某评测机构从土地资源承载力、水资源承载力、能源承载力、大气环境容量以及水环境容量五个方面来确定研究区的综合承载力,其大小最终取决于对经济社会发展具有“瓶颈”作用的一方面。下表为某市综合承载力测量表。据此完成下面两题。

综合承载力 可承载人口规模上限(人)

土地资源承载力 5 489 090

水资源承载力 3 273 765

能源承载力 6 434 491

大气环境容量 4 528 653

水环境容量 3 083 635

3.该市经济社会发展的“瓶颈”是( )

A.水资源承载力 B.能源承载力

C.水环境容量 D.大气环境容量

4.专家预测,2030年该市能源承载力可承载人口规模将增加,最可能是因为该市( )

A.能源消费总量下降 B.能源总量大幅减少

C.能源利用效率提升 D.区域人口数量增加

(2024山东日照校际联考改编)进入21世纪,中国人口流动进入大规模、高强度的活跃时代。下图示意我国近年省内、省际人口流动比例与规模。据此完成下面两题。

5.表示省际人口流动规模的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

6.2015年后,省际与省内人口流动规模差额增大的主要原因是( )

A.乡村经济占主导地位

B.各省间经济差异增大

C.人口回流现象日益明显

D.省内城市经济发展加快

7.(2024广西北海一模)阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

在几千年的历史中,我国经历了大规模的移民运动。先秦至西晋,我国人口主要分布在北方。西晋末年,遭遇战乱,大量人口逃离以洛阳、长安为核心的黄河流域,大举南迁至长江流域。据统计,南宋时期,南方人口占全国人口的70%,北方下降至30%。为了满足经济发展,实行了移民屯田的政策,大量人口迁往云贵川地区,自此人口由东向西迁移,最终形成了今天的人口分布格局。下图为我国高铁网和人口分布格局示意图。

(1)先秦至西晋,分析我国人口分布在黄河流域的主要原因。(6分)

(2)说明西晋之后的人口迁移对南北方的影响。(6分)

(3)指出胡焕庸地理界线两侧高铁网分布特点,并分析其原因。(6分)

8.(2023广东广州一模)阅读图文材料,完成下列要求。(14分)

近年来,我国成为全球第三大韩国人移居地。望京地处北京东北部,距市中心约15千米,距首都国际机场仅10千米。2000年前,望京缺乏大型商业设施,交通不便。随着城市的发展,2003年后望京成为北京最大韩国人聚居区。下图示意望京韩国人聚居区的形成和发展过程。

(1)指出1992—1998年韩国人在北京居住的主要目的。(4分)

(2)简述2003年后望京成为北京最大韩国人聚居区的原因。(4分)

(3)与西欧相比,分析中国成为韩国人移居地的突出优势。(6分)

答案与分层梯度式解析

综合拔高练

五年高考练

1.C 读图并结合海拔图例可知,海拔较为低平的地区人口点密度大,而海拔较高的地区人口点密度小,因此影响该经济区人口分布的主要自然因素是地形,C正确。该区域降水大体自东向西、自南向北减少,气温大体自南向北降低,植被大体自东向西、自南向北由森林向草原变化,均与该经济区人口分布状况的变化不一致,因此三者并非主要影响因素,A、B、D可排除。

2.A 1790—1870年蒸汽机等技术的应用,促进了工业的发展和煤炭等矿产资源的开采,使得人口向工业发达地区和煤炭等矿产产地集聚,又由于工业发展需水量较大,进一步促使人们向河流附近靠近。蒸汽机技术的应用使船舶动力发生了革命性变化,促进了内河航运的发展,使工业向河流靠近,导致人口向河流附近集聚。故①③正确,选A。

3.A 表解如下:

推理过程 结论

结合图中纬度分布可知,肯尼亚位于赤道附近,气候湿热,海拔较高的高原地区气候相对较为凉爽,更适宜人类居住 A正确

图中显示,肯尼亚西南部无明显矿产资源分布 B错误

结合所学知识可知,肯尼亚西南部高原并无黑土分布 C错误

西南部高原处于内陆,交通条件不如沿海地区便利 D错误

4.答案 该地位于雅鲁藏布江山谷出口处,海拔较低,热量较充足;有河流流经,满足生产、生活用水需要;冲(洪)积扇,土层深厚,土壤肥沃,利于耕作;草地广阔,宜耕宜牧;地形平坦开阔;聚落依山而建,地势相对较高,可避免洪涝灾害。

解析 依据图像信息提炼出该地区局地地貌(地形平坦、地势起伏小)、水文(河流流经、水源充沛)、植被(草地广阔)等信息。 再依据材料“当地居民因地制宜,依山而居,开垦农田、饲养牲畜”分析,当地人们在居住、生产空间布局时因地制宜,趋利避害。

5.A 读图1可知,该市2010—2020年市辖区人口增加了6.9万人,以人口迁入为主;其他县级行政区人口减少了50.6万人,以人口迁出为主;其他县级行政区迁出该市的人口应多于其迁入市辖区的人口。图2中①符合题意,故选A。

6.C 图解如下:

7.B 由图分析可知,该地级市市辖区常住人口数量较少且变化较小,其他县级行政区人口较多且减少较多,即该地级市人口大量迁出,据此推测该地级市应为我国中西部或东北地区的城市,城市化水平低,经济不发达或工业衰落,第二、三产业发展缓慢,能提供的就业岗位少,劳动力人口大量流失;当今影响人口迁移的最主要因素是经济因素,故具有类似常住人口变化状况的地级市,一般具有相似的经济发展趋势。故选B。

8.C 读图准确获取各条线的含义,图中倾斜的虚线表示“六普”和“七普”人口增长率相等,读图可知粤、鄂位于该虚线上。

9.D 图解如下:

10.A 读图可知,人口增速较快的地区在图中的右上方,主要位于我国东部经济发达地区,尤其是多集中在大城市。随着我国经济的发展,在大城市周围逐渐形成了城市群,故可推测我国人口逐渐向城市群集聚。

11.B 图解如下:

12.A 甲省是江西省,经济相对落后,人口流入长三角城市群,是为了寻求更多的就业机会、更高的工资水平,①正确;江西省靠近长三角城市群,空间距离较近,有利于人口流入长三角城市群,②正确;长三角城市群土地价格高,土地价格属于该地区人口流动的推力因素,③错误;当前经济因素是引起人口流动的主要因素,环境质量对人口流动的影响较小,④错误。故选A。

13.D 据图可知,2000年以后永久迁移人数下降,A错误;永久迁移的累积人数为各时段永久迁移人数之和,呈增加趋势,B错误;1990—2010年务工迁移人数增加,2010年后下降,C错误;1990—1995年务工迁移人数线较平缓,增速慢,2005—2010年务工迁移人数线较陡,增速快,D正确。

14.B 我国务工人口主要来自中西部地区的乡村,“三农”政策利好,可减小人口外迁的推力,①对;2010—2015年出生人口数量减少,对该时期劳动力迁移没有影响,②错;2008年国际金融危机发生后,我国东部地区进行产业结构升级,劳动密集型等产业向中西部地区转移,促使当地人口就地就业,从而使得务工迁移人数下降,③对;一般而言,随着社会经济的发展,第二、三产业产值比重应上升,④错。故选B。

15.A 表解如下:

分析 结论

经济因素是当前人口迁移(流动)的主要影响因素,建水县葡萄种植产业规模大,劳动力需求大 A正确

社会文化因素也影响人口迁移(流动),但并不是主要影响因素 B错误

当地人口分布不均一直存在 C错误

建水县地处云贵高原,地表崎岖,交通联系不便 D错误

16.C 表解如下:

序号 分析 结论

① 建水县地处我国西南边陲,人才匮乏,技术落后,人口流动不能加快(葡萄)生产智能化 错误

② 人口流动能够促进民族之间的交流,增进民族交融 正确

③ 建水县葡萄产业已经实现了规模化发展,人口流动使得劳动力得到保障,有利于推进(葡萄)产业专业化 正确

④ 大量的人口迁入,可能会加大当地的生态环境压力 错误

17.A 据图中绿洲和时令河可推知,该区域较为干旱,影响资源环境承载力的“短板”自然资源应该为水资源。在M县区域内,甲地附近有时令河和较大面积的绿洲,水资源较为丰富,且居民点密度小,所以该村最适宜选址在甲地,A正确。丙、丁两地条件不如甲地优越,不是最适宜的选址地,可排除。乙地同样有时令河和较大面积的绿洲,但因为跨越行政区域界线,故也不适宜作为该村选址地,亦可排除。

三年模拟练

1.C 读图可知,中国边境外绝大部分地区人口丰度在0.5~1之间,而中国边境内绝大部分地区人口丰度在0~0.5之间。故从整体来看,中国边境内的人口丰度低于边境外地区,A错误;图中显示,西北边境内的中哈、中吉、中塔等人口丰度均低于0.5,且结合图例可知,均属于人口稀疏区,B错误;从图例中的圆圈大小可以看出,东北边境内的中俄属于人口绝对稀疏区,中朝为人口密度均下区,中蒙为人口极端稀疏区,C正确;西南边境内的中越人口丰度较高,数值大于1,结合图例可判断,该地区属于人口密度均上区,D错误。

2.D 结合图例和我国西南边境内中越、中缅的圆圈大小,可以判断中越人口丰度大,属于人口密度均上区,而中缅人口丰度相对较小,属于人口密度均下区。结合所学知识可知,中越边境地区靠近我国广东省,经济发达,交通便利,两地人口流动较为频繁,因此人口丰度较高,而中缅边境地区靠近我国云南省,地处偏远山区,交通不便,经济相对落后,因此人口丰度较低,所以中越与中缅人口丰度差异的主要影响因素是经济,D正确;中国西南边境内中越与中缅地区气候都为热带季风气候,气候无差别,所以气候影响不大,A错误;缅甸和越南都位于中南半岛,中南半岛地形以高原、山地为主,地势北高南低,北部地区山河相间,呈南北纵列分布,南部沿海地区多平原,所以两地与中国边界地区地形区别不大,B错误;虽然都靠近中国西南边境地区,但两国与中国文化差异都比较大,因此文化对两地人口分布的影响差异小,C错误。

3.C 制约该市经济社会发展的“瓶颈”即“短板效应”,读表可知,水环境容量的可承载人口规模上限最低,所以制约该市经济社会发展的“瓶颈”是水环境容量,C正确;当地能源承载力、水资源承载力、大气环境容量可承载人口规模上限数值均大于水环境容量,A、B、D错误。

4.C 随着经济的发展,能源的需求量会不断上升,能源消费总量也会上升,A错误;能源总量大幅下降,会导致能源承载力可承载人口规模减少,B错误;能源利用效率提升,会使人均能源消费量下降,从而使可承载人口规模增加,C正确;区域内人口数量增加不是能源承载力可承载人口规模增加的原因,而是结果,D错误。

5.C 由材料可知,图中四条曲线表示省内人口流动规模和比例、省际人口流动规模和比例。结合图中数据可知,甲、乙曲线为人口流动比例,而人口流动规模应为具体人口流动数量,故A、B错误。丙和丁曲线均为具体数量,应表示人口流动规模,但是丁曲线一直高于丙曲线,说明丁曲线人口流动规模更大。结合影响人口迁移的因素来看,正常情况下,人口迁移更倾向于距离其家庭较近的经济发达城市,且同一省内生活习惯差异较小,故省内人口流动往往占主导;而省际人口流动会使省外迁入人口付出更多的迁移成本,故省内人口流动规模应大于省际人口流动规模。综上所述,丙对应省际人口流动规模,丁对应省内人口流动规模,C正确、D错误。

6.D 结合上题分析可知,丙表示省际人口流动规模,丁表示省内人口流动规模。图中显示,2015年后,省内人口流动规模增长明显快于省际人口流动规模,这主要是由于省内经济的不断发展,使省内城市能提供更多的就业岗位和生活服务,省内城市与省外经济发达城市间的发展水平差异缩小,从而使更多的人在省内流动和迁移,D正确;乡村经济发展水平较低,不会占主导地位,A错误;各省间经济差异增大,会使省际人口流动规模增加,不符合题意,B错误;人口回流是从迁入地返回迁出地,既包括省际人口迁移的回流,也包括省内人口迁移的回流,本题无法判断哪一部分人更多,故人口回流并不是省际与省内人口流动规模差额增大的主要原因,C错误。

7.答案 (1)黄河中下游地区多为温带季风气候,光热充足,降水适中;多大平原,地形平坦,适宜生产生活;多冲积土壤,土壤肥沃,农业较发达,是我国主要的人口集中分布区。

(2)改变了人口分布的格局;北方人口减少的同时,经济随之衰退,长安、洛阳的政治和经济地位下降,南方出现新的政治、经济中心;人口迁移给南方带来先进技术和充足劳动力,促进南方地区的社会经济发展。

(3)高铁线路在胡焕庸线东南侧成网,西北侧成线,分布极不平衡。原因:胡焕庸线东南侧人口稠密、城镇化水平高,经济发展水平高;胡焕庸线西北侧地广人稀,城镇化水平低,经济发展水平低。

解析 (1)影响人口分布的自然因素主要有气候、地形、水源、土壤等,且先秦至西晋属于农业社会阶段,人口主要分布在农业发达的地区。黄河中下游地区多为温带季风气候,雨热同期,有利于农业发展;且黄河中下游冲积平原面积广大,地形平坦,方便聚落的建设;冲积平原土层深厚,土质疏松,土壤肥沃,农业较发达,利于人口分布。

(2)图解如下:

(3)读图可知,高铁线路在胡焕庸线东南侧分布密集,交织成网,而西北侧线路稀少,分布极不平衡。“胡焕庸线”是我国人口分布的分界线,其东南侧人口分布密集,西北侧人口分布稀疏,且东南侧工农业发展条件好,经济发达,城镇化水平高,人员、货物来往频繁,因而交通运输需求量大;且与西北侧相比,东南侧地形平坦,地质条件稳定,修建高铁线的地质条件好。

8.答案 (1)1992—1998年韩国人在北京居住的主要目的为求学与外交需要。

(2)外国人居住地限制解除,政策优势明显;学校、外交机构集中搬迁进入或靠近望京居住区。

(3)中国与韩国距离较近,便于迁入;中国与韩国同处在东亚文化圈,文化差异较小;中国经济发展水平较西欧低,移民居住成本较低。

解析 (1)从图中可知,1992年中韩建交,韩国人主要集中在外交公寓与花家地,结合图例可知,空心菱形为北京韩国国际学校,反映出周边集聚目的为求学;实心星形为韩国管理人员,反映出周边集聚目的为外交需要。

(2)从图中可知,2003年外国人居住地限制解除,韩国人居住地限制解除,在政策优势下,望京居住区的吸引力增强;其中韩国外交公寓、北京韩国国际学校搬迁进入或靠近望京居住区,使得望京对韩国人的吸引力加强。

(3)中国成为韩国人移居地的突出优势主要从空间距离、文化习惯、移民居住成本等方面分析。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版高中地理必修第二册

综合拔高练

五年高考练

考点1 人口分布

(2024浙江1月选考,1)西安是关中—天水经济区中心城市,拥有国家级航空产业基地,该基地位于阎良。阎良航空产业起步于20世纪50年代末,现已发展成集研发、制造和试飞于一体的“航空城”。下图为关中—天水经济区人口点密度示意图。完成下题。

1.影响该经济区人口分布的主要自然因素是( )

A.降水 B.气温

C.地形 D.植被

(2023全国甲,4)技术进步对人口分布有重要影响。研究表明,1790—1870年,随着蒸汽机等技术的应用,美国人口更加趋向临河分布;1870年后随着电力、机械等技术进步,美国的用水来源结构随之变化,河流对人口分布的重要性相对减弱。据此完成下题。

2.影响1790—1870年美国人口分布变化趋势的主要因素是( )

①工业 ②农业

③内河运输 ④公路运输

①③ B.①④

C.②③ D.②④

(2023海南,11)由中国承建运营的蒙内(蒙巴萨至内罗毕)铁路是肯尼亚在近100年间建设的第一条铁路。在铁路建设过程中,为当地创造了约4.6万个工作岗位,对肯尼亚国内生产总值的贡献超过1.5%。下图为非洲部分区域图。据此完成下题。

3.肯尼亚西南部高原比沿海平原更适宜人类居住的主要原因是( )

A.海拔较高,气候适宜

B.资源丰富,就业机会更多

C.黑土广布,作物产量高

D.交通便利,对外贸易发达

4.(2023海南,16)阅读图文材料,完成下列要求。(10分)

雅鲁藏布江流域河谷深切,相对高差约6 000米,有些山谷出口形成了较大规模的冲(洪)积扇。当地居民因地制宜,依山而居,开垦农田、饲养牲畜(下图)。

利用所学地理知识,分析居民在该地定居生活的原因。

考点2 人口迁移与人口流动

(2023山东,3—5)我国地级市一般由市辖区和其他县级行政区组成。图1示意我国某地级市2010年和2020年的常住人口数量。该市的常住人口变化状况在全国具有一定的代表性。据此完成下面三题。

图1

5.图2示意四种人口流动情况,与该市2010—2020年情况相符的是( )

A.① B.② C.③ D.④

6.与该市的其他县级行政区相比,市辖区( )

A.老年人口比重大

B.老年人口数量大

C.劳动人口比重大

D.劳动人口平均年龄大

7.具有类似常住人口变化状况的地级市,一般具有相似的( )

A.经济规模 B.经济发展趋势 C.人口规模 D.人口职业构成

(2022江苏,16—18)我国于2010年和2020年分别进行了第六次全国人口普查(“六普”)、第七次全国人口普查(“七普”)。下图为“我国大陆31个省、自治区、直辖市‘六普’‘七普’人口增长差异图”。据此回答下面三题。

8.“七普”与“六普”人口增长率相等的省级行政区是( )

A.京、沪 B.黑、吉

C.粤、鄂 D.渝、黔

9.我国四个直辖市人口增长的共同特点是( )

A.“六普”到“七普”期间,人口加速增长

B.“六普”到“七普”期间,人口减速增长

C.“六普”人口增长率高于全国平均增长率

D.“七普”人口增长率高于全国平均增长率

10.随着经济社会的发展,我国人口( )

A.向城市群集聚

B.向中西部迁移

C.沿长江带集聚

D.分布更加均衡

(2022浙江6月选考,7—8)下图为2017年长三角城市群流入人口的主要来源分布图,图中线条宽度与流入人口占比相关,线条越宽占比越高。完成下面两题。

11.长三角城市群流入人口主要来源于我国四大地区中的( )

A.东部地区 B.中部地区

C.西部地区 D.东北地区

12.甲省人口流入长三角城市群主要考虑( )

①工资水平 ②空间距离

③土地价格 ④环境质量

①② B.②③

C.③④ D.①④

(2021湖南,1—2)永久迁移是指户籍发生改变的人口迁移类型;务工迁移是指离开户籍地外出务工的人口迁移类型(不包括永久迁移)。下图示意1990—2015年我国人口迁移的数量变化,图中永久迁移人数为每五年的累积数量,务工迁移人数为当年的数量。据此完成下面两题。

13.下列叙述正确的是( )

A.1990—2015年的永久迁移人数持续增加

B.2000年以后,永久迁移的累积人数下降

C.1990—2015年的务工迁移人数呈下降趋势

D.1990—1995年的务工迁移人数增速比2005—2010年的慢

14.2010年后务工迁移人数明显下降的主要原因是 ( )

①“三农”政策利好

②出生人口数量减少

③2008年国际金融危机影响

④第二、三产业产值比重降低

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

(2024广西,3—4)实施乡村振兴战略以来,云南省红河哈尼族彝族自治州建水县葡萄产业实现规模化发展。葡萄的种植、修剪、疏果、采摘、包装等生产环节用工需求大,吸引了邻近的五个传统农业县数万劳动力前来务工。据此完成下面两题。

15.邻近五县劳动力向建水县流动的主要原因是县际间( )

A.农业结构差异 B.文化习俗相近

C.人口分布不均 D.交通联系便捷

16.人口流动有利于建水县在乡村振兴中( )

①加快生产智能化 ②增进民族交融

③推进产业专业化 ④改善生态环境

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

考点3 人口容量

(2021北京,8)M县在制定县域内精准扶贫方案时,规划将某个村实行生态搬迁。读图,回答下题。

17.考虑环境承载力等因素,该村最适宜选址在 ( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

三年模拟练

(2024山东临沂一模)人口丰度指某地区的人口密度与所属国家人口密度的比值。根据人口丰度的数值可将中国边境地区分为人口极端稀疏区、绝对稀疏区、相对稀疏区、密度均下区、密度均上区五类。下图示意2000—2010年中国边境内外人口丰度及其变化。据此完成下面两题。

1.图示时期( )

A.中国边境内人口丰度整体高于边境外地区

B.西北边境内属于人口密度均值区

C.东北边境内属于人口稀疏区和密度均值区

D.西南边境地区属于人口稀疏区

2.中国西南边境内中越与中缅人口丰度差异明显,主要影响因素是( )

A.气候 B.地形

C.文化 D.经济

(2023湖南常德期末)某评测机构从土地资源承载力、水资源承载力、能源承载力、大气环境容量以及水环境容量五个方面来确定研究区的综合承载力,其大小最终取决于对经济社会发展具有“瓶颈”作用的一方面。下表为某市综合承载力测量表。据此完成下面两题。

综合承载力 可承载人口规模上限(人)

土地资源承载力 5 489 090

水资源承载力 3 273 765

能源承载力 6 434 491

大气环境容量 4 528 653

水环境容量 3 083 635

3.该市经济社会发展的“瓶颈”是( )

A.水资源承载力 B.能源承载力

C.水环境容量 D.大气环境容量

4.专家预测,2030年该市能源承载力可承载人口规模将增加,最可能是因为该市( )

A.能源消费总量下降 B.能源总量大幅减少

C.能源利用效率提升 D.区域人口数量增加

(2024山东日照校际联考改编)进入21世纪,中国人口流动进入大规模、高强度的活跃时代。下图示意我国近年省内、省际人口流动比例与规模。据此完成下面两题。

5.表示省际人口流动规模的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

6.2015年后,省际与省内人口流动规模差额增大的主要原因是( )

A.乡村经济占主导地位

B.各省间经济差异增大

C.人口回流现象日益明显

D.省内城市经济发展加快

7.(2024广西北海一模)阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

在几千年的历史中,我国经历了大规模的移民运动。先秦至西晋,我国人口主要分布在北方。西晋末年,遭遇战乱,大量人口逃离以洛阳、长安为核心的黄河流域,大举南迁至长江流域。据统计,南宋时期,南方人口占全国人口的70%,北方下降至30%。为了满足经济发展,实行了移民屯田的政策,大量人口迁往云贵川地区,自此人口由东向西迁移,最终形成了今天的人口分布格局。下图为我国高铁网和人口分布格局示意图。

(1)先秦至西晋,分析我国人口分布在黄河流域的主要原因。(6分)

(2)说明西晋之后的人口迁移对南北方的影响。(6分)

(3)指出胡焕庸地理界线两侧高铁网分布特点,并分析其原因。(6分)

8.(2023广东广州一模)阅读图文材料,完成下列要求。(14分)

近年来,我国成为全球第三大韩国人移居地。望京地处北京东北部,距市中心约15千米,距首都国际机场仅10千米。2000年前,望京缺乏大型商业设施,交通不便。随着城市的发展,2003年后望京成为北京最大韩国人聚居区。下图示意望京韩国人聚居区的形成和发展过程。

(1)指出1992—1998年韩国人在北京居住的主要目的。(4分)

(2)简述2003年后望京成为北京最大韩国人聚居区的原因。(4分)

(3)与西欧相比,分析中国成为韩国人移居地的突出优势。(6分)

答案与分层梯度式解析

综合拔高练

五年高考练

1.C 读图并结合海拔图例可知,海拔较为低平的地区人口点密度大,而海拔较高的地区人口点密度小,因此影响该经济区人口分布的主要自然因素是地形,C正确。该区域降水大体自东向西、自南向北减少,气温大体自南向北降低,植被大体自东向西、自南向北由森林向草原变化,均与该经济区人口分布状况的变化不一致,因此三者并非主要影响因素,A、B、D可排除。

2.A 1790—1870年蒸汽机等技术的应用,促进了工业的发展和煤炭等矿产资源的开采,使得人口向工业发达地区和煤炭等矿产产地集聚,又由于工业发展需水量较大,进一步促使人们向河流附近靠近。蒸汽机技术的应用使船舶动力发生了革命性变化,促进了内河航运的发展,使工业向河流靠近,导致人口向河流附近集聚。故①③正确,选A。

3.A 表解如下:

推理过程 结论

结合图中纬度分布可知,肯尼亚位于赤道附近,气候湿热,海拔较高的高原地区气候相对较为凉爽,更适宜人类居住 A正确

图中显示,肯尼亚西南部无明显矿产资源分布 B错误

结合所学知识可知,肯尼亚西南部高原并无黑土分布 C错误

西南部高原处于内陆,交通条件不如沿海地区便利 D错误

4.答案 该地位于雅鲁藏布江山谷出口处,海拔较低,热量较充足;有河流流经,满足生产、生活用水需要;冲(洪)积扇,土层深厚,土壤肥沃,利于耕作;草地广阔,宜耕宜牧;地形平坦开阔;聚落依山而建,地势相对较高,可避免洪涝灾害。

解析 依据图像信息提炼出该地区局地地貌(地形平坦、地势起伏小)、水文(河流流经、水源充沛)、植被(草地广阔)等信息。 再依据材料“当地居民因地制宜,依山而居,开垦农田、饲养牲畜”分析,当地人们在居住、生产空间布局时因地制宜,趋利避害。

5.A 读图1可知,该市2010—2020年市辖区人口增加了6.9万人,以人口迁入为主;其他县级行政区人口减少了50.6万人,以人口迁出为主;其他县级行政区迁出该市的人口应多于其迁入市辖区的人口。图2中①符合题意,故选A。

6.C 图解如下:

7.B 由图分析可知,该地级市市辖区常住人口数量较少且变化较小,其他县级行政区人口较多且减少较多,即该地级市人口大量迁出,据此推测该地级市应为我国中西部或东北地区的城市,城市化水平低,经济不发达或工业衰落,第二、三产业发展缓慢,能提供的就业岗位少,劳动力人口大量流失;当今影响人口迁移的最主要因素是经济因素,故具有类似常住人口变化状况的地级市,一般具有相似的经济发展趋势。故选B。

8.C 读图准确获取各条线的含义,图中倾斜的虚线表示“六普”和“七普”人口增长率相等,读图可知粤、鄂位于该虚线上。

9.D 图解如下:

10.A 读图可知,人口增速较快的地区在图中的右上方,主要位于我国东部经济发达地区,尤其是多集中在大城市。随着我国经济的发展,在大城市周围逐渐形成了城市群,故可推测我国人口逐渐向城市群集聚。

11.B 图解如下:

12.A 甲省是江西省,经济相对落后,人口流入长三角城市群,是为了寻求更多的就业机会、更高的工资水平,①正确;江西省靠近长三角城市群,空间距离较近,有利于人口流入长三角城市群,②正确;长三角城市群土地价格高,土地价格属于该地区人口流动的推力因素,③错误;当前经济因素是引起人口流动的主要因素,环境质量对人口流动的影响较小,④错误。故选A。

13.D 据图可知,2000年以后永久迁移人数下降,A错误;永久迁移的累积人数为各时段永久迁移人数之和,呈增加趋势,B错误;1990—2010年务工迁移人数增加,2010年后下降,C错误;1990—1995年务工迁移人数线较平缓,增速慢,2005—2010年务工迁移人数线较陡,增速快,D正确。

14.B 我国务工人口主要来自中西部地区的乡村,“三农”政策利好,可减小人口外迁的推力,①对;2010—2015年出生人口数量减少,对该时期劳动力迁移没有影响,②错;2008年国际金融危机发生后,我国东部地区进行产业结构升级,劳动密集型等产业向中西部地区转移,促使当地人口就地就业,从而使得务工迁移人数下降,③对;一般而言,随着社会经济的发展,第二、三产业产值比重应上升,④错。故选B。

15.A 表解如下:

分析 结论

经济因素是当前人口迁移(流动)的主要影响因素,建水县葡萄种植产业规模大,劳动力需求大 A正确

社会文化因素也影响人口迁移(流动),但并不是主要影响因素 B错误

当地人口分布不均一直存在 C错误

建水县地处云贵高原,地表崎岖,交通联系不便 D错误

16.C 表解如下:

序号 分析 结论

① 建水县地处我国西南边陲,人才匮乏,技术落后,人口流动不能加快(葡萄)生产智能化 错误

② 人口流动能够促进民族之间的交流,增进民族交融 正确

③ 建水县葡萄产业已经实现了规模化发展,人口流动使得劳动力得到保障,有利于推进(葡萄)产业专业化 正确

④ 大量的人口迁入,可能会加大当地的生态环境压力 错误

17.A 据图中绿洲和时令河可推知,该区域较为干旱,影响资源环境承载力的“短板”自然资源应该为水资源。在M县区域内,甲地附近有时令河和较大面积的绿洲,水资源较为丰富,且居民点密度小,所以该村最适宜选址在甲地,A正确。丙、丁两地条件不如甲地优越,不是最适宜的选址地,可排除。乙地同样有时令河和较大面积的绿洲,但因为跨越行政区域界线,故也不适宜作为该村选址地,亦可排除。

三年模拟练

1.C 读图可知,中国边境外绝大部分地区人口丰度在0.5~1之间,而中国边境内绝大部分地区人口丰度在0~0.5之间。故从整体来看,中国边境内的人口丰度低于边境外地区,A错误;图中显示,西北边境内的中哈、中吉、中塔等人口丰度均低于0.5,且结合图例可知,均属于人口稀疏区,B错误;从图例中的圆圈大小可以看出,东北边境内的中俄属于人口绝对稀疏区,中朝为人口密度均下区,中蒙为人口极端稀疏区,C正确;西南边境内的中越人口丰度较高,数值大于1,结合图例可判断,该地区属于人口密度均上区,D错误。

2.D 结合图例和我国西南边境内中越、中缅的圆圈大小,可以判断中越人口丰度大,属于人口密度均上区,而中缅人口丰度相对较小,属于人口密度均下区。结合所学知识可知,中越边境地区靠近我国广东省,经济发达,交通便利,两地人口流动较为频繁,因此人口丰度较高,而中缅边境地区靠近我国云南省,地处偏远山区,交通不便,经济相对落后,因此人口丰度较低,所以中越与中缅人口丰度差异的主要影响因素是经济,D正确;中国西南边境内中越与中缅地区气候都为热带季风气候,气候无差别,所以气候影响不大,A错误;缅甸和越南都位于中南半岛,中南半岛地形以高原、山地为主,地势北高南低,北部地区山河相间,呈南北纵列分布,南部沿海地区多平原,所以两地与中国边界地区地形区别不大,B错误;虽然都靠近中国西南边境地区,但两国与中国文化差异都比较大,因此文化对两地人口分布的影响差异小,C错误。

3.C 制约该市经济社会发展的“瓶颈”即“短板效应”,读表可知,水环境容量的可承载人口规模上限最低,所以制约该市经济社会发展的“瓶颈”是水环境容量,C正确;当地能源承载力、水资源承载力、大气环境容量可承载人口规模上限数值均大于水环境容量,A、B、D错误。

4.C 随着经济的发展,能源的需求量会不断上升,能源消费总量也会上升,A错误;能源总量大幅下降,会导致能源承载力可承载人口规模减少,B错误;能源利用效率提升,会使人均能源消费量下降,从而使可承载人口规模增加,C正确;区域内人口数量增加不是能源承载力可承载人口规模增加的原因,而是结果,D错误。

5.C 由材料可知,图中四条曲线表示省内人口流动规模和比例、省际人口流动规模和比例。结合图中数据可知,甲、乙曲线为人口流动比例,而人口流动规模应为具体人口流动数量,故A、B错误。丙和丁曲线均为具体数量,应表示人口流动规模,但是丁曲线一直高于丙曲线,说明丁曲线人口流动规模更大。结合影响人口迁移的因素来看,正常情况下,人口迁移更倾向于距离其家庭较近的经济发达城市,且同一省内生活习惯差异较小,故省内人口流动往往占主导;而省际人口流动会使省外迁入人口付出更多的迁移成本,故省内人口流动规模应大于省际人口流动规模。综上所述,丙对应省际人口流动规模,丁对应省内人口流动规模,C正确、D错误。

6.D 结合上题分析可知,丙表示省际人口流动规模,丁表示省内人口流动规模。图中显示,2015年后,省内人口流动规模增长明显快于省际人口流动规模,这主要是由于省内经济的不断发展,使省内城市能提供更多的就业岗位和生活服务,省内城市与省外经济发达城市间的发展水平差异缩小,从而使更多的人在省内流动和迁移,D正确;乡村经济发展水平较低,不会占主导地位,A错误;各省间经济差异增大,会使省际人口流动规模增加,不符合题意,B错误;人口回流是从迁入地返回迁出地,既包括省际人口迁移的回流,也包括省内人口迁移的回流,本题无法判断哪一部分人更多,故人口回流并不是省际与省内人口流动规模差额增大的主要原因,C错误。

7.答案 (1)黄河中下游地区多为温带季风气候,光热充足,降水适中;多大平原,地形平坦,适宜生产生活;多冲积土壤,土壤肥沃,农业较发达,是我国主要的人口集中分布区。

(2)改变了人口分布的格局;北方人口减少的同时,经济随之衰退,长安、洛阳的政治和经济地位下降,南方出现新的政治、经济中心;人口迁移给南方带来先进技术和充足劳动力,促进南方地区的社会经济发展。

(3)高铁线路在胡焕庸线东南侧成网,西北侧成线,分布极不平衡。原因:胡焕庸线东南侧人口稠密、城镇化水平高,经济发展水平高;胡焕庸线西北侧地广人稀,城镇化水平低,经济发展水平低。

解析 (1)影响人口分布的自然因素主要有气候、地形、水源、土壤等,且先秦至西晋属于农业社会阶段,人口主要分布在农业发达的地区。黄河中下游地区多为温带季风气候,雨热同期,有利于农业发展;且黄河中下游冲积平原面积广大,地形平坦,方便聚落的建设;冲积平原土层深厚,土质疏松,土壤肥沃,农业较发达,利于人口分布。

(2)图解如下:

(3)读图可知,高铁线路在胡焕庸线东南侧分布密集,交织成网,而西北侧线路稀少,分布极不平衡。“胡焕庸线”是我国人口分布的分界线,其东南侧人口分布密集,西北侧人口分布稀疏,且东南侧工农业发展条件好,经济发达,城镇化水平高,人员、货物来往频繁,因而交通运输需求量大;且与西北侧相比,东南侧地形平坦,地质条件稳定,修建高铁线的地质条件好。

8.答案 (1)1992—1998年韩国人在北京居住的主要目的为求学与外交需要。

(2)外国人居住地限制解除,政策优势明显;学校、外交机构集中搬迁进入或靠近望京居住区。

(3)中国与韩国距离较近,便于迁入;中国与韩国同处在东亚文化圈,文化差异较小;中国经济发展水平较西欧低,移民居住成本较低。

解析 (1)从图中可知,1992年中韩建交,韩国人主要集中在外交公寓与花家地,结合图例可知,空心菱形为北京韩国国际学校,反映出周边集聚目的为求学;实心星形为韩国管理人员,反映出周边集聚目的为外交需要。

(2)从图中可知,2003年外国人居住地限制解除,韩国人居住地限制解除,在政策优势下,望京居住区的吸引力增强;其中韩国外交公寓、北京韩国国际学校搬迁进入或靠近望京居住区,使得望京对韩国人的吸引力加强。

(3)中国成为韩国人移居地的突出优势主要从空间距离、文化习惯、移民居住成本等方面分析。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少