22 为中华之崛起而读书 课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 22 为中华之崛起而读书 课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-11-19 14:56:19 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

22为中华之崛起

而读书

部编版小学语文四年级上册

介绍写作背景

本文是作者余心言有感于周恩来立志求学的经历写成的。1910年秋至1913年7月,少年时代的周恩来在奉天东关模范学校度过了三年不平凡的读书生活。在那里,少年周恩来亲身经历了剧烈的社会变革,亲眼见证了两千多年的封建帝制的灭亡,接触了早期的民主革命思想,感受到社会危机和民族灾难的深重,开阔了眼界,积累了学识,为他光辉战斗的一生打下了基础。

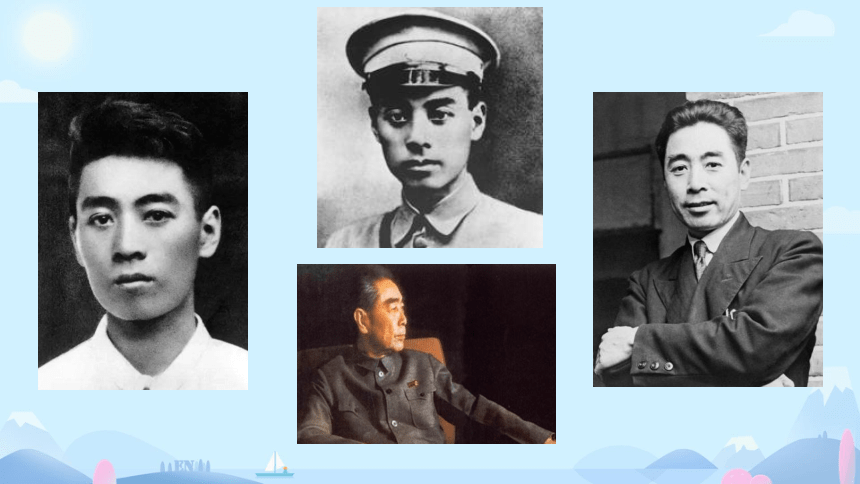

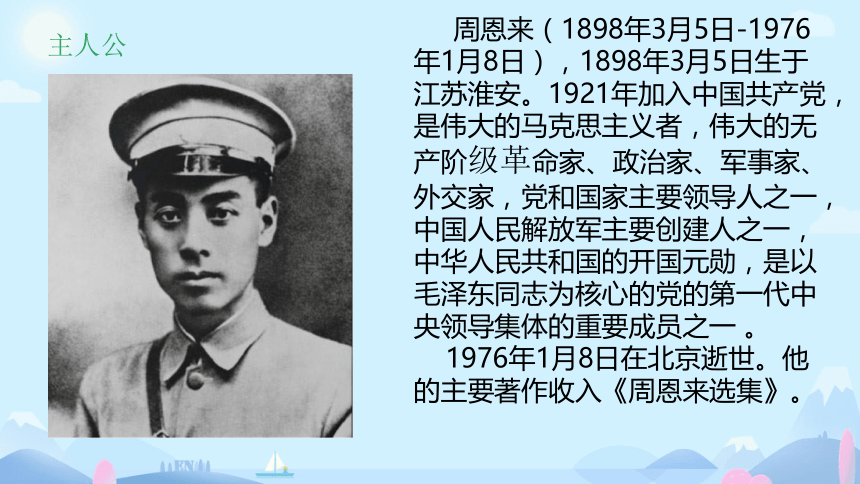

主人公

周恩来(1898年3月5日-1976年1月8日),1898年3月5日生于江苏淮安。1921年加入中国共产党,是伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家,党和国家主要领导人之一,中国人民解放军主要创建人之一,中华人民共和国的开国元勋,是以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体的重要成员之一 。

1976年1月8日在北京逝世。他的主要著作收入《周恩来选集》。

谈话导入

1.朗读课文,划分段落,将不认识的字圈起来并查字典标好拼音。

2.读时注意快慢节奏感。

思考

这篇文章主要讲了一件什么事?

本文主要讲述了少年时期的周恩来在奉天读书时的事情,他目睹了中国人被外国人占据的地方受洋人的欺凌却无处说理的事,从中深刻体会到伯父说的“中华不振”的含义,从而立下“为中华之崛起而读书”的伟大志向。

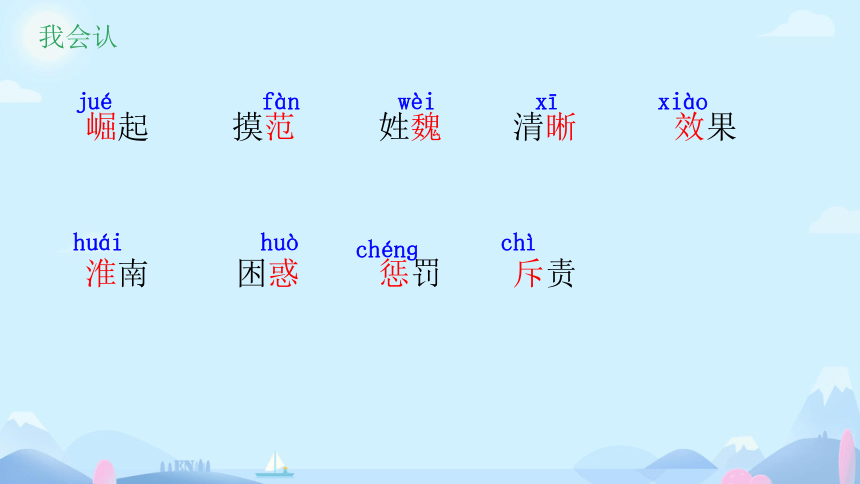

我会认

崛起

摸范

姓魏

清晰

效果

淮南

困惑

惩罚

斥责

jué

fàn

wèi

xī

xiào

huái

huò

chì

chénɡ

我会写

课堂练习

在正确读音的括号里打“√”。

崛(jué qū)起 沈(shěn zhěn)阳

模范(fà fàn) 淮(hái huái)安

默读课文

边读边思考:课文讲述了哪几件事情?

在修身课上,周恩来在全班同学面前表明了自己的大志——“为中华之崛起而读书”。

第一件:

第二件:

第三件:

12岁的周恩来刚到奉天,就听伯父叹着气说“中华不振”,这使他疑惑不解。

周恩来在被外国人占据的地方亲眼看到一位中国妇女受到外国人的欺侮,而围观的中国人都敢怒不敢言,这使他真正体会到“中华不振”的含义,从而立下“为中华之崛起而读书”的志向。

思考

我们可以把文章分为几个部分?每个部分都讲分别了什么?

三个部分

第一部分(1~10自然段):修身课上,少年周恩来“为中华之崛起而读书”的回答让魏校长震撼和赞赏。——立志“振兴中华”

第二部分(11~14):初到奉天,伯父告诫他由于中华不振,被外国人占据的地方不能随便去,周恩来对此疑惑不解。——耳闻“中华不振

第三部分(15~17自然段):在被外国人占据的地方亲眼看到一位中国妇女受到外国人的欺侮,而围观的中国人都敢怒不敢言,这使他真正体会到“中华不振”的含义,从而立下“为中华之崛起而读书”的志向。——目睹“中华不振”

第二课时

22为中华之崛起

而读书

谈话导入

上节课,我们一起了解了课文的大致内容。现在就来让我们细细评读,感受少年时期周恩来的伟大志向。

学习第一部分,体会少年周恩来的远大志向

朗读第一部分的1~6自然段

1.新学年开始了,修身课上,奉天东关模范学校的魏校长向学生们提出了一个严肃的问题:“你们为什么读书”。

2.“为家父而读”。

3.“为明理而读书”。

4.“魏光耀门楣而读书”。有人这样回答。

提高自己的品德修养的地方

读完思考并回答下列问题。

1.魏校长提出了什么问题让学生们回答?

2.其他同学们都是怎么回答的?

1.魏校长提出了什么问题让学生们回答?

“你们为什么而读书”。

2.其他同学们都是怎么回答的?

“为家父而读”。

“为明理而读书”。

“为光耀门楣而读书”

5.有位同学有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。魏校长注意到了,他打手势让大家安静下来,点名让那位同学回答。那位同学站了起来,清晰而坚定地回答道:

6.“为中华之崛起而读书”

若,好像。好像在思考什么

从“清晰而坚定”中能体会到了什么?

“清晰”很清楚。“坚定”不动摇。说明了周恩来的志向绝不是一时的冲动,而是经过认真充分的思考,志向坚定,绝不动摇。

3.少年周恩来回答了什么?

“为中华之崛起而读书”

振兴

从他的回答中可以看出他是一个怎样的人?

一个胸怀宽广、志向远大的人。

周恩来的志向与其他同学的志向有何本质区别。

其他同学:

为家父、为明理、为光耀门楣,都是为了满足个人的需要。

周恩来:

是把个人的学习与民族振兴的大业联系起来,他不愿意自己的民族再这样被欺凌,要为祖国的兴盛和民族的振兴而学习、奋斗。

7、魏校长听了为之一振!他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负和胸怀!他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书?”

朗读7~10自然段

思考为什么周恩来的回答让魏校长为之一振?

因为其他同学的回答都是为了个人,只有周恩来的回答是为了国家为了民族。他也没有想到一个十二三岁的孩子,有如此大的抱负和胸怀。

10、这位同学是谁呢?他就是周恩来,中华人民共和国的第一任总理。

这里运用了那种修辞手法?这样写的好处是?

运用设问的方式自问自答。点明“这位同学是周恩来”并突出周恩来的成就。

是什么使周恩来小小年纪就立下“为中华之崛起而读书”的志向?

学习第二部分,了解历史

朗读11~14自然段

11、周恩来出生于1891年。十二岁那年,他离开家乡江苏淮安,随回家探亲的伯父来到了东北。在奉天上学的时候,伯父告诉他,奉天有些地方被外国人占据了,不要随便去玩,有事也要绕着走,免得惹出麻烦没有地方说理。

思考:哪些语句可以感受到“中华不振”

思考:为什么伯父说“中华不振”?

20世纪初,中国正处于内外交困的混乱阶段。国家内部政局动荡不安。面对软弱无能、贫穷落后的中国政府,帝国主义国家趁机大肆侵略,强迫中国政府割地赔款。老百姓生活在水深火热之中,常常在自己的领土上被外国人欺辱,大家敢怒不敢言。

12、少年周恩来疑惑不解,问道:“被外国人占据?为什么呢?”

13、“中华不振哪!”伯父叹了口气,没有再说什么。

两个疑问句,体现了周恩来内心的不解和急于想知道答案的心理。

表现了伯父的担忧和无奈

心理不明白,有疑问,无法解答

14、十二岁的周恩来当然不能完全明白伯父的话,但是“中华不振”四个字和伯父沉郁的表情却让他难以忘怀。

形容印象深刻,不容遗忘掉。

“难以忘怀”写出了十二三岁的周恩来已经开始为国为民担忧。

学习第三部分,理解“中华不振”

15、一个星期天,周恩来背着伯父,约了一个同学来到了被外国人占据的地方。这一带果真和别处不大相同:街道上热闹非凡,往来的人大多是外国人。

大不相同

此处

别处

热闹非凡

冷清萧条

外国人居多

中国人居多

同为中国土地,对比强烈

16、正当周恩来和同学左顾右盼时,忽然发现巡警局门前围着一群人。他们凑了过去,只见人群中有个女人正在哭诉什么。一问才知道,这个女人的亲人被洋人的汽车轧死了,她原本指望巡警局给她撑腰,惩处这个洋人,谁知中国巡警不但不惩处肇事的洋人,反而训斥她。围观的中国人都紧握着拳头,但这是在外国人的地盘里,谁又敢怎么样呢?大家只能劝慰这个不幸的女人。

来到此处少年周恩来目睹了什么?

目睹中国人在中国的土地上却遭受了不公平待遇。

思考:面对那位妇女的哭诉,中国巡警是怎样做的?围观的中国人是如何做的?为什么会这样?

女人:

哭诉

希望惩处外国人

中国巡警:

不惩处外国人

斥责那个女人

不敢得罪外国人

围观的中国人:

紧握着拳头

不敢怒、不敢言

为什么会这样?

中华不振。

作为中国人,看到自己的同胞在自己的土地上受到欺凌,你有何感受?

愤怒、压抑

17、此时的周恩来才真正体会到“中华不振”这四个字的沉重分量。怎么把祖国和人民从苦难和屈辱中拯救出来呢?这个问题像一团烈火一直燃烧在周恩来心中。所以,当修身课上魏校长提出为什么而读书这个问题时,就有了“为中华之崛起而读书”的响亮回答。

比喻句,把“这个问题”比作了“一团烈火”。

写出了周恩来忧国忧民,胸怀天下。

这件事对周恩来产生了怎样的影响?

真正体会到“中华不振”四个字的沉重分量

深入思考拯救祖国和人民的办法

立下“为中华之崛起而读书”的远大志向

谈一谈

谈谈自己为什么而读书?

更高远的读书观能给学习带来更大的动力,能实现更有价值的人生。

课堂练习

一、根据课文内容选择合适的答案。

1.“谁知中国刑警不但不惩处肇事的洋人,反而训斥这个女人。”的意思是( )。

A.谁也不知道中国刑警为什么惩处肇事的洋人,反而训斥这个女人。

B.谁也想不到的是中国刑警不去惩处肇事的洋人,反而训斥这个女人。

A

2.有志者当效周生的意思是( )。

A.有志气的人要效仿周恩来先生。

B.周恩来先生应当做一个有志气的人。

3.“中华不振”的意思是( )。

A.中国人面对外国的侵略熟视无睹,只是敢怒不敢言。

B.中国人们很久都没有遇到过令人振奋人心的消息了。

A

A

周恩来立志的原因:周恩来目睹了帝国主义国家在中国( ),中国人倍受欺凌,明白了“( )”的含义,认识到中国人要想不受帝国主义欺凌,就要振兴中华。因此,他立下“( )”的志向。

横行霸道

中华不振

为中华之崛起而读书

1917年,周恩来中学毕业后,在同学们和师友的帮助下,筹到了一笔赴日本留学的经费。出国前,他回到母校,与小学时的同学话别。他给同学写下了临别赠言是:

“愿相会在中华腾飞世界时”

由天津乘船东渡日本前夕,他又写下了一首抒发救国抱负的著名诗篇:

大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。

面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。

大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。

面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。

诗意:气势豪迈的歌刚唱完,便东流日本,为挽救国家危亡而精心研读各种科学。十年苦读是想为祖国和人民干一番大事业,即使目的达不到,理想无法实现,投海殉国也是英雄。

故今日之责任,不在他人,而全在我少年。

少年智则国智,少年富则国富;少年强则国强,少年独立则国独立;少年自由则国自由;少年进步则国进步;少年胜于欧洲,则国胜于欧洲;少年雄于地球,则国雄于地球。

——选自梁启超《少年中国说》

名段赏析

课后作业

小练笔

如果有人问你为什么而读书,你的回答是什么?想一想,写下来,注意写清楚理由。

下课!

22为中华之崛起

而读书

部编版小学语文四年级上册

介绍写作背景

本文是作者余心言有感于周恩来立志求学的经历写成的。1910年秋至1913年7月,少年时代的周恩来在奉天东关模范学校度过了三年不平凡的读书生活。在那里,少年周恩来亲身经历了剧烈的社会变革,亲眼见证了两千多年的封建帝制的灭亡,接触了早期的民主革命思想,感受到社会危机和民族灾难的深重,开阔了眼界,积累了学识,为他光辉战斗的一生打下了基础。

主人公

周恩来(1898年3月5日-1976年1月8日),1898年3月5日生于江苏淮安。1921年加入中国共产党,是伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家,党和国家主要领导人之一,中国人民解放军主要创建人之一,中华人民共和国的开国元勋,是以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体的重要成员之一 。

1976年1月8日在北京逝世。他的主要著作收入《周恩来选集》。

谈话导入

1.朗读课文,划分段落,将不认识的字圈起来并查字典标好拼音。

2.读时注意快慢节奏感。

思考

这篇文章主要讲了一件什么事?

本文主要讲述了少年时期的周恩来在奉天读书时的事情,他目睹了中国人被外国人占据的地方受洋人的欺凌却无处说理的事,从中深刻体会到伯父说的“中华不振”的含义,从而立下“为中华之崛起而读书”的伟大志向。

我会认

崛起

摸范

姓魏

清晰

效果

淮南

困惑

惩罚

斥责

jué

fàn

wèi

xī

xiào

huái

huò

chì

chénɡ

我会写

课堂练习

在正确读音的括号里打“√”。

崛(jué qū)起 沈(shěn zhěn)阳

模范(fà fàn) 淮(hái huái)安

默读课文

边读边思考:课文讲述了哪几件事情?

在修身课上,周恩来在全班同学面前表明了自己的大志——“为中华之崛起而读书”。

第一件:

第二件:

第三件:

12岁的周恩来刚到奉天,就听伯父叹着气说“中华不振”,这使他疑惑不解。

周恩来在被外国人占据的地方亲眼看到一位中国妇女受到外国人的欺侮,而围观的中国人都敢怒不敢言,这使他真正体会到“中华不振”的含义,从而立下“为中华之崛起而读书”的志向。

思考

我们可以把文章分为几个部分?每个部分都讲分别了什么?

三个部分

第一部分(1~10自然段):修身课上,少年周恩来“为中华之崛起而读书”的回答让魏校长震撼和赞赏。——立志“振兴中华”

第二部分(11~14):初到奉天,伯父告诫他由于中华不振,被外国人占据的地方不能随便去,周恩来对此疑惑不解。——耳闻“中华不振

第三部分(15~17自然段):在被外国人占据的地方亲眼看到一位中国妇女受到外国人的欺侮,而围观的中国人都敢怒不敢言,这使他真正体会到“中华不振”的含义,从而立下“为中华之崛起而读书”的志向。——目睹“中华不振”

第二课时

22为中华之崛起

而读书

谈话导入

上节课,我们一起了解了课文的大致内容。现在就来让我们细细评读,感受少年时期周恩来的伟大志向。

学习第一部分,体会少年周恩来的远大志向

朗读第一部分的1~6自然段

1.新学年开始了,修身课上,奉天东关模范学校的魏校长向学生们提出了一个严肃的问题:“你们为什么读书”。

2.“为家父而读”。

3.“为明理而读书”。

4.“魏光耀门楣而读书”。有人这样回答。

提高自己的品德修养的地方

读完思考并回答下列问题。

1.魏校长提出了什么问题让学生们回答?

2.其他同学们都是怎么回答的?

1.魏校长提出了什么问题让学生们回答?

“你们为什么而读书”。

2.其他同学们都是怎么回答的?

“为家父而读”。

“为明理而读书”。

“为光耀门楣而读书”

5.有位同学有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。魏校长注意到了,他打手势让大家安静下来,点名让那位同学回答。那位同学站了起来,清晰而坚定地回答道:

6.“为中华之崛起而读书”

若,好像。好像在思考什么

从“清晰而坚定”中能体会到了什么?

“清晰”很清楚。“坚定”不动摇。说明了周恩来的志向绝不是一时的冲动,而是经过认真充分的思考,志向坚定,绝不动摇。

3.少年周恩来回答了什么?

“为中华之崛起而读书”

振兴

从他的回答中可以看出他是一个怎样的人?

一个胸怀宽广、志向远大的人。

周恩来的志向与其他同学的志向有何本质区别。

其他同学:

为家父、为明理、为光耀门楣,都是为了满足个人的需要。

周恩来:

是把个人的学习与民族振兴的大业联系起来,他不愿意自己的民族再这样被欺凌,要为祖国的兴盛和民族的振兴而学习、奋斗。

7、魏校长听了为之一振!他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负和胸怀!他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书?”

朗读7~10自然段

思考为什么周恩来的回答让魏校长为之一振?

因为其他同学的回答都是为了个人,只有周恩来的回答是为了国家为了民族。他也没有想到一个十二三岁的孩子,有如此大的抱负和胸怀。

10、这位同学是谁呢?他就是周恩来,中华人民共和国的第一任总理。

这里运用了那种修辞手法?这样写的好处是?

运用设问的方式自问自答。点明“这位同学是周恩来”并突出周恩来的成就。

是什么使周恩来小小年纪就立下“为中华之崛起而读书”的志向?

学习第二部分,了解历史

朗读11~14自然段

11、周恩来出生于1891年。十二岁那年,他离开家乡江苏淮安,随回家探亲的伯父来到了东北。在奉天上学的时候,伯父告诉他,奉天有些地方被外国人占据了,不要随便去玩,有事也要绕着走,免得惹出麻烦没有地方说理。

思考:哪些语句可以感受到“中华不振”

思考:为什么伯父说“中华不振”?

20世纪初,中国正处于内外交困的混乱阶段。国家内部政局动荡不安。面对软弱无能、贫穷落后的中国政府,帝国主义国家趁机大肆侵略,强迫中国政府割地赔款。老百姓生活在水深火热之中,常常在自己的领土上被外国人欺辱,大家敢怒不敢言。

12、少年周恩来疑惑不解,问道:“被外国人占据?为什么呢?”

13、“中华不振哪!”伯父叹了口气,没有再说什么。

两个疑问句,体现了周恩来内心的不解和急于想知道答案的心理。

表现了伯父的担忧和无奈

心理不明白,有疑问,无法解答

14、十二岁的周恩来当然不能完全明白伯父的话,但是“中华不振”四个字和伯父沉郁的表情却让他难以忘怀。

形容印象深刻,不容遗忘掉。

“难以忘怀”写出了十二三岁的周恩来已经开始为国为民担忧。

学习第三部分,理解“中华不振”

15、一个星期天,周恩来背着伯父,约了一个同学来到了被外国人占据的地方。这一带果真和别处不大相同:街道上热闹非凡,往来的人大多是外国人。

大不相同

此处

别处

热闹非凡

冷清萧条

外国人居多

中国人居多

同为中国土地,对比强烈

16、正当周恩来和同学左顾右盼时,忽然发现巡警局门前围着一群人。他们凑了过去,只见人群中有个女人正在哭诉什么。一问才知道,这个女人的亲人被洋人的汽车轧死了,她原本指望巡警局给她撑腰,惩处这个洋人,谁知中国巡警不但不惩处肇事的洋人,反而训斥她。围观的中国人都紧握着拳头,但这是在外国人的地盘里,谁又敢怎么样呢?大家只能劝慰这个不幸的女人。

来到此处少年周恩来目睹了什么?

目睹中国人在中国的土地上却遭受了不公平待遇。

思考:面对那位妇女的哭诉,中国巡警是怎样做的?围观的中国人是如何做的?为什么会这样?

女人:

哭诉

希望惩处外国人

中国巡警:

不惩处外国人

斥责那个女人

不敢得罪外国人

围观的中国人:

紧握着拳头

不敢怒、不敢言

为什么会这样?

中华不振。

作为中国人,看到自己的同胞在自己的土地上受到欺凌,你有何感受?

愤怒、压抑

17、此时的周恩来才真正体会到“中华不振”这四个字的沉重分量。怎么把祖国和人民从苦难和屈辱中拯救出来呢?这个问题像一团烈火一直燃烧在周恩来心中。所以,当修身课上魏校长提出为什么而读书这个问题时,就有了“为中华之崛起而读书”的响亮回答。

比喻句,把“这个问题”比作了“一团烈火”。

写出了周恩来忧国忧民,胸怀天下。

这件事对周恩来产生了怎样的影响?

真正体会到“中华不振”四个字的沉重分量

深入思考拯救祖国和人民的办法

立下“为中华之崛起而读书”的远大志向

谈一谈

谈谈自己为什么而读书?

更高远的读书观能给学习带来更大的动力,能实现更有价值的人生。

课堂练习

一、根据课文内容选择合适的答案。

1.“谁知中国刑警不但不惩处肇事的洋人,反而训斥这个女人。”的意思是( )。

A.谁也不知道中国刑警为什么惩处肇事的洋人,反而训斥这个女人。

B.谁也想不到的是中国刑警不去惩处肇事的洋人,反而训斥这个女人。

A

2.有志者当效周生的意思是( )。

A.有志气的人要效仿周恩来先生。

B.周恩来先生应当做一个有志气的人。

3.“中华不振”的意思是( )。

A.中国人面对外国的侵略熟视无睹,只是敢怒不敢言。

B.中国人们很久都没有遇到过令人振奋人心的消息了。

A

A

周恩来立志的原因:周恩来目睹了帝国主义国家在中国( ),中国人倍受欺凌,明白了“( )”的含义,认识到中国人要想不受帝国主义欺凌,就要振兴中华。因此,他立下“( )”的志向。

横行霸道

中华不振

为中华之崛起而读书

1917年,周恩来中学毕业后,在同学们和师友的帮助下,筹到了一笔赴日本留学的经费。出国前,他回到母校,与小学时的同学话别。他给同学写下了临别赠言是:

“愿相会在中华腾飞世界时”

由天津乘船东渡日本前夕,他又写下了一首抒发救国抱负的著名诗篇:

大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。

面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。

大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。

面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。

诗意:气势豪迈的歌刚唱完,便东流日本,为挽救国家危亡而精心研读各种科学。十年苦读是想为祖国和人民干一番大事业,即使目的达不到,理想无法实现,投海殉国也是英雄。

故今日之责任,不在他人,而全在我少年。

少年智则国智,少年富则国富;少年强则国强,少年独立则国独立;少年自由则国自由;少年进步则国进步;少年胜于欧洲,则国胜于欧洲;少年雄于地球,则国雄于地球。

——选自梁启超《少年中国说》

名段赏析

课后作业

小练笔

如果有人问你为什么而读书,你的回答是什么?想一想,写下来,注意写清楚理由。

下课!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地