初中历史人教版七年级下册(新)第15课 明朝君权的加强 课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 初中历史人教版七年级下册(新)第15课 明朝君权的加强 课件(共27张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-03-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件27张PPT。第十五课

明朝君权的加强猜一猜,唱的是谁?说凤阳,道凤阳,

凤阳本是好地方。

自从出了朱皇帝,

十年倒有九年荒。?朱元璋即明太祖(1368-1398年在位)别名(外号):

性别:

民族:

学历:

职业:

家庭出身:

最喜欢的颜色:

主要经历:

1328年——1352年

1352年——1368年

1368年——1398年

社会关系:父亲:朱五四 农民

母亲:陈氏 农民(不好意思,史书中好像没有她的名字)

座右铭:你的就是我的,我的还是我的朱重八、朱国瑞汉男 无文凭,秀才举人进士统统的不是皇帝(至少三代)贫农黄色(这个好像没的选)放牛 ,做和尚,主要工作讨饭、撞钟造反(这个猛) 主要工作是做皇帝

学习目标:1、识记明朝的建立,归纳明太祖加强君权的措施,了解靖难之役和迁都北京。

2、分析明朝加强君权的目的,并认清明朝是君主专制达到顶峰的一个时期,表明封建制度渐趋衰落。

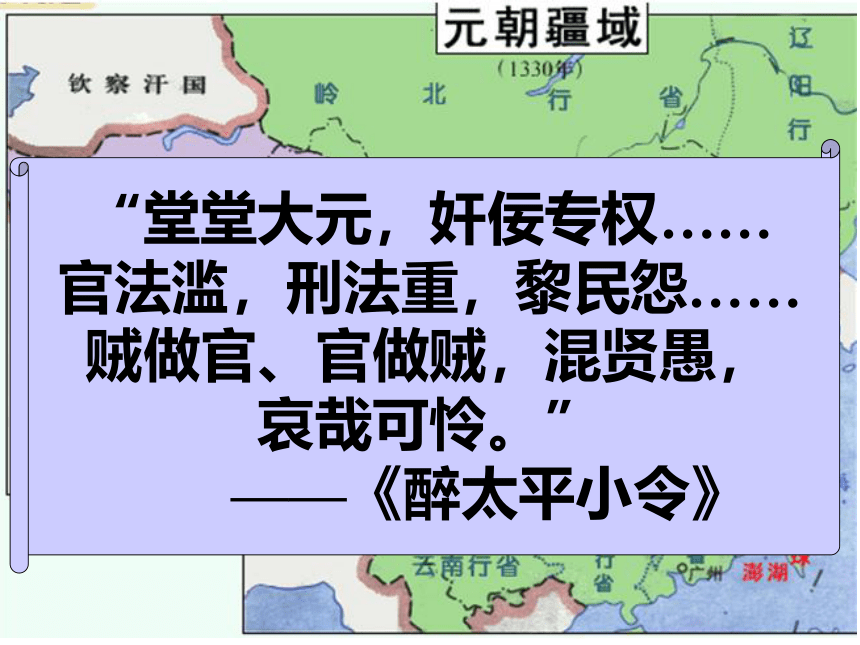

重点:君主专制制度加强的目的,分析归纳明朝加强君权的措施“堂堂大元,奸佞专权……

官法滥,刑法重,黎民怨……

贼做官、官做贼,混贤愚,

哀哉可怜。”

——《醉太平小令》(一)明朝建立三要素建立时间:

建立者:

都城:1368年

朱元璋

应天(南京)

我怎样才能加强

君权呢?二、加强君权明太祖朱元璋采取了哪些

加强君权的措施?

二、明太祖加强君权的措施1.改革行政机构地方废行省→设三司中央废丞相、撤中书省

→设“六部”2.建立特务机构:--锦衣卫3.强化思想控制--四书五经

“八股”取士改革行政机构 ①地方:废行省,设三司承宣布政使司(民政)提刑按察司(刑狱)都指挥使司(军政)废行省思考:

(1)行省制度始于什么朝代?

(2)三司的职责是什么?改革行政机构②中央:废丞相和中书省,设六部皇帝吏户礼兵刑工阅读小故事明初大学士宋濂一次上 明初大学士宋濂一次上朝,朱元璋问他昨天在家请客没有,客人是谁,吃的什么菜,宋濂一一照实回答,朱元璋很满意地说:“你没有欺骗我。”明太祖叫人把检校偷着给他画的像拿来看,上面画着宋濂请客的座次位置。宋濂见了吓出一身冷汗……

那么,故事中的检校的身份是什么呢?

他们的这种无孔不入行为又反映了

什么问题呢?讨论: 锦衣卫印明朝君权的加强明代锦衣卫明太祖锦衣卫目的锦衣卫特点锦衣卫组成——皇帝侍卫亲军——监视官吏和镇压人民——皇帝直接指挥 不受法例约束前朝历代加强思想控制的措施:秦汉明——焚书坑儒——罢黜百家、独尊儒术—— ?思想文化方面:八股取士:为了选拔能听命于皇帝的官吏。范围:四书五经

格式:八股文许多读书人为了中试,只顾埋头攻读经书,钻研八股,不讲求实际学问。考中之后,大都成为皇帝的忠实奴仆。八股文的毁灭文化,等于秦始皇的焚书坑儒!八股文的败坏人才,却比秦始皇在咸阳郊外坑儒还厉害!——顾炎武八股取士说明了科举制到明朝时已趋于僵化,这是明朝在思想文化方面加强君权的重要表现。1、从考试制度来看,明朝用八股文考试的办法,是考试规范化的结果,增大了考试标准的客观性,对于以后的考试制度也有借鉴意义。

2、各种规定过于僵硬死板,以文体束缚了内容的发挥,加之命题内容的狭窄,束缚了思想。尤其许多读书人为了中试,只顾埋头攻读经书,钻研八股,而不讲求实际学问。 八股取士说明了科举制到明朝时已趋于僵化通过科举考试来加强对知识分子的思想控制如果你是明朝的科举考官,你会如何命题?如果你是明朝的科举考生,你将如何答题? 明太祖死后,建文帝听取

大臣的建议,实行削藩政策。 燕王朱棣先发制人,打着“靖难”的旗号,在1399年起兵南下争夺皇位。历史上称这次战争为“靖难之役”。三、建文帝加强君权的措施 建文帝(朱元璋之孙)

削藩反抗.“靖难之役”——叔侄之争(姜还是老的辣)

朱元璋死后,接力棒传到了建文帝的手里,为巩固其统治实行削藩,惹恼其叔朱棣。朱棣以“靖难”为旗号灭掉侄子,登上王位,并召见群臣宣布新的巩固君权的措施。明成祖朱棣朱棣PK建文帝胜二、靖难之役和迁都北京1、 “靖难之役”:背景

经过

结果建文帝削藩。燕王朱棣起兵反对建文帝。燕王获胜,称帝,是为明成祖。三、明成祖强化君权的措施1.迁都北京2.继续推行削藩政策3.增设特务机构“东厂”,宦官统领 厂卫设有监狱、法庭,对犯人 剥皮、抽筋、刺心等酷刑,制造了大量冤错案。用这种专设的特务机构,用极端残忍的酷刑来强化中央集权,在我国封建史上还属少见。 厂卫特务机构的设置,是明朝君主专制高度强化的一种表现。故宫——皇权的中心第15课 明朝君主专制的空前加强农民起义明朝的建

立1368强化君权1.行政机构(明太祖)地方:废行省,设三司中央:废丞相,撤中书省设殿阁大学士,内阁制度基本形成2.厂卫特务机构太祖 锦衣卫成祖 东厂3.八股取士4. “靖难之役”迁都北京削藩增设东厂

明朝君权的加强猜一猜,唱的是谁?说凤阳,道凤阳,

凤阳本是好地方。

自从出了朱皇帝,

十年倒有九年荒。?朱元璋即明太祖(1368-1398年在位)别名(外号):

性别:

民族:

学历:

职业:

家庭出身:

最喜欢的颜色:

主要经历:

1328年——1352年

1352年——1368年

1368年——1398年

社会关系:父亲:朱五四 农民

母亲:陈氏 农民(不好意思,史书中好像没有她的名字)

座右铭:你的就是我的,我的还是我的朱重八、朱国瑞汉男 无文凭,秀才举人进士统统的不是皇帝(至少三代)贫农黄色(这个好像没的选)放牛 ,做和尚,主要工作讨饭、撞钟造反(这个猛) 主要工作是做皇帝

学习目标:1、识记明朝的建立,归纳明太祖加强君权的措施,了解靖难之役和迁都北京。

2、分析明朝加强君权的目的,并认清明朝是君主专制达到顶峰的一个时期,表明封建制度渐趋衰落。

重点:君主专制制度加强的目的,分析归纳明朝加强君权的措施“堂堂大元,奸佞专权……

官法滥,刑法重,黎民怨……

贼做官、官做贼,混贤愚,

哀哉可怜。”

——《醉太平小令》(一)明朝建立三要素建立时间:

建立者:

都城:1368年

朱元璋

应天(南京)

我怎样才能加强

君权呢?二、加强君权明太祖朱元璋采取了哪些

加强君权的措施?

二、明太祖加强君权的措施1.改革行政机构地方废行省→设三司中央废丞相、撤中书省

→设“六部”2.建立特务机构:--锦衣卫3.强化思想控制--四书五经

“八股”取士改革行政机构 ①地方:废行省,设三司承宣布政使司(民政)提刑按察司(刑狱)都指挥使司(军政)废行省思考:

(1)行省制度始于什么朝代?

(2)三司的职责是什么?改革行政机构②中央:废丞相和中书省,设六部皇帝吏户礼兵刑工阅读小故事明初大学士宋濂一次上 明初大学士宋濂一次上朝,朱元璋问他昨天在家请客没有,客人是谁,吃的什么菜,宋濂一一照实回答,朱元璋很满意地说:“你没有欺骗我。”明太祖叫人把检校偷着给他画的像拿来看,上面画着宋濂请客的座次位置。宋濂见了吓出一身冷汗……

那么,故事中的检校的身份是什么呢?

他们的这种无孔不入行为又反映了

什么问题呢?讨论: 锦衣卫印明朝君权的加强明代锦衣卫明太祖锦衣卫目的锦衣卫特点锦衣卫组成——皇帝侍卫亲军——监视官吏和镇压人民——皇帝直接指挥 不受法例约束前朝历代加强思想控制的措施:秦汉明——焚书坑儒——罢黜百家、独尊儒术—— ?思想文化方面:八股取士:为了选拔能听命于皇帝的官吏。范围:四书五经

格式:八股文许多读书人为了中试,只顾埋头攻读经书,钻研八股,不讲求实际学问。考中之后,大都成为皇帝的忠实奴仆。八股文的毁灭文化,等于秦始皇的焚书坑儒!八股文的败坏人才,却比秦始皇在咸阳郊外坑儒还厉害!——顾炎武八股取士说明了科举制到明朝时已趋于僵化,这是明朝在思想文化方面加强君权的重要表现。1、从考试制度来看,明朝用八股文考试的办法,是考试规范化的结果,增大了考试标准的客观性,对于以后的考试制度也有借鉴意义。

2、各种规定过于僵硬死板,以文体束缚了内容的发挥,加之命题内容的狭窄,束缚了思想。尤其许多读书人为了中试,只顾埋头攻读经书,钻研八股,而不讲求实际学问。 八股取士说明了科举制到明朝时已趋于僵化通过科举考试来加强对知识分子的思想控制如果你是明朝的科举考官,你会如何命题?如果你是明朝的科举考生,你将如何答题? 明太祖死后,建文帝听取

大臣的建议,实行削藩政策。 燕王朱棣先发制人,打着“靖难”的旗号,在1399年起兵南下争夺皇位。历史上称这次战争为“靖难之役”。三、建文帝加强君权的措施 建文帝(朱元璋之孙)

削藩反抗.“靖难之役”——叔侄之争(姜还是老的辣)

朱元璋死后,接力棒传到了建文帝的手里,为巩固其统治实行削藩,惹恼其叔朱棣。朱棣以“靖难”为旗号灭掉侄子,登上王位,并召见群臣宣布新的巩固君权的措施。明成祖朱棣朱棣PK建文帝胜二、靖难之役和迁都北京1、 “靖难之役”:背景

经过

结果建文帝削藩。燕王朱棣起兵反对建文帝。燕王获胜,称帝,是为明成祖。三、明成祖强化君权的措施1.迁都北京2.继续推行削藩政策3.增设特务机构“东厂”,宦官统领 厂卫设有监狱、法庭,对犯人 剥皮、抽筋、刺心等酷刑,制造了大量冤错案。用这种专设的特务机构,用极端残忍的酷刑来强化中央集权,在我国封建史上还属少见。 厂卫特务机构的设置,是明朝君主专制高度强化的一种表现。故宫——皇权的中心第15课 明朝君主专制的空前加强农民起义明朝的建

立1368强化君权1.行政机构(明太祖)地方:废行省,设三司中央:废丞相,撤中书省设殿阁大学士,内阁制度基本形成2.厂卫特务机构太祖 锦衣卫成祖 东厂3.八股取士4. “靖难之役”迁都北京削藩增设东厂

同课章节目录

- 第一单元 繁荣与开放的社会

- 1 繁荣一时的隋朝

- 2 “贞观之治”

- 3 “开元盛世”

- 4 科举制的创立

- 5 “和同为一家”

- 6 对外友好往来

- 7 辉煌的隋唐文化(一)

- 8 辉煌的隋唐文化(二)

- 活动课一 历史短剧──文成公主入藏

- 第二单元 经济重心的南移和民族关系的发展

- 9 民族政权并立的时代

- 10 经济重心的南移

- 11 万千气象的宋代社会风貌

- 12 蒙古的兴起和元朝的建立

- 13 灿烂的宋元文化(一)

- 14 灿烂的宋元文化(二)

- 活动课二 历史画配文──话说《清明上河图》

- 第三单元 统一多民族国家的巩固和社会的危机

- 15 明朝君权的加强

- 16 中外的交往与冲突

- 17 君主集权的强化

- 18 收复台湾和抗击沙俄

- 19 统一多民族国家的巩固

- 20 明清经济的发展与“闭关锁国”

- 21 时代特点鲜明的明清文化(一)

- 22 时代特点鲜明的明清文化(二)

- 活动课四 设计历史知识示意图