第二节 阳光的传播 教学设计

图片预览

文档简介

第二节:阳光的传播

教材分析:

初中光学主要学习的内容是:光的直线传播、光的发射及光的折射现象。本节是光学内容的初探,光的直线传播是自然界常见的现象,在生活生产上有广泛的应用。在初中的学习中,只有先明白光在均匀介质中沿直线传播,才能继续学习光的反射和折射定律,为后面的学习打下基础。

本节是在实验基础上归纳出光在均匀介质中沿直线传播的规律的,所以本节内容对培养学生的观察能力及分析、比较、归纳能力都有着很大的作用,探究学习的过程也有利于培养学生尊重事实、实事求是的精神及创新精神,同时为学生提供了自主学习、归纳、体验成功的一个良好机会。

学情分析:

学生对光沿直线传播有一定的感性认识,但要把光沿直线传播从感性认识提高到理性认识,需要综合运用各方面的能力,设计实验、观察、阅读、分析归纳等能力,这对初中学生来说是欠缺的。而综合分析能力是学生今后必须具备的,学习光沿直线传播的知识,可以培养学生这方面的能力。

教学目标:

【科学知识与技能】:

(1)知道什么叫光源,能鉴别哪些是光源,知道对地球来说太阳是最重要的光源

(2)知道光在同种均匀介质中沿直线传播

(3)知道物体通过小孔能够能像,知道小孔成像的原理

(4)能描述小孔成像的特点,知道小孔成像的事实表明光的直线传播规律

(5)了解日食和月食形成的原因

【科学探究】:

(1)通过合作设计实验来证明光沿直线传播

(2)通过制作小孔成像仪观察蜡烛的像来理解小孔成像的特点

【科学态度、情感与价值观】:

(1)利用光在均匀介质中沿直线传播的性质解释一些生活中的影子、“小孔成像”等现象

(2)了解《墨经》中关于小孔成像的记载以及阅读书中关于沈括与《梦溪笔谈》这段资料,知道我国古代对科学的研究,培养爱国情感。

【科学、技术与社会的关系】:

完善小孔成像仪和留意生活的作业,让学生在动手中明白理论知识与实际应用之间的联系。

教学重点难点:

【重点】:光源;光在均匀介质中沿直线传播规律;小孔成像

【难点】:光在均匀介质中沿直线传播;小孔成像现象、原理、特点

教学器材准备:

电瓶灯、硬纸板、直杆、LED灯、激光笔、支架、带孔的木板、带水的烧杯、白纸、直尺、泡沫板、大头针、蜡烛、自制小孔成像仪、玻璃砖

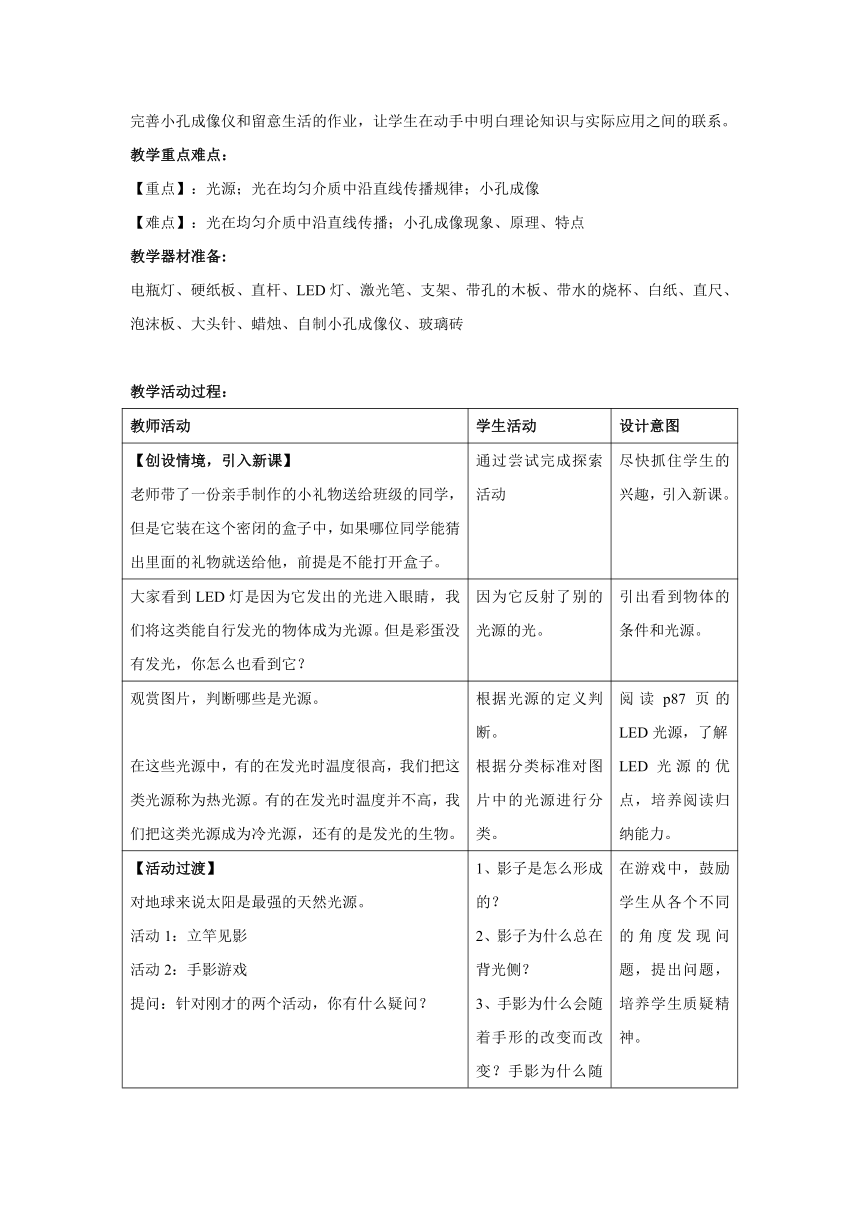

教学活动过程:

教师活动 学生活动 设计意图

【创设情境,引入新课】老师带了一份亲手制作的小礼物送给班级的同学,但是它装在这个密闭的盒子中,如果哪位同学能猜出里面的礼物就送给他,前提是不能打开盒子。 通过尝试完成探索活动 尽快抓住学生的兴趣,引入新课。

大家看到LED灯是因为它发出的光进入眼睛,我们将这类能自行发光的物体成为光源。但是彩蛋没有发光,你怎么也看到它? 因为它反射了别的光源的光。 引出看到物体的条件和光源。

观赏图片,判断哪些是光源。在这些光源中,有的在发光时温度很高,我们把这类光源称为热光源。有的在发光时温度并不高,我们把这类光源成为冷光源,还有的是发光的生物。 根据光源的定义判断。根据分类标准对图片中的光源进行分类。 阅读p87页的LED光源,了解LED光源的优点,培养阅读归纳能力。

【活动过渡】对地球来说太阳是最强的天然光源。活动1:立竿见影活动2:手影游戏提问:针对刚才的两个活动,你有什么疑问? 1、影子是怎么形成的?2、影子为什么总在背光侧?3、手影为什么会随着手形的改变而改变?手影为什么随手形移动而移动? 在游戏中,鼓励学生从各个不同的角度发现问题,提出问题,培养学生质疑精神。

观赏图片,感性认识光沿直线传播,并鼓励学生从生活中找光沿直线传播的例子。 晚上手电筒的光等 联系生活,明白感性认识在学习中的作用

【实验1:光沿直线传播】利用桌上的实验仪器,通过四人合作小组设计实验证明光沿直线传播。4、提示:可以用反证法(将其中一块木板偏移,激光将不再穿过三个小孔投射到光屏上) 1、在泡沫板上画一条直线,用激光笔入射,发现光路与直线重合2、将三块木板用支架树立,调整位置使三个小孔在一条直线上,用激光笔入射可以在光屏上看到光3、用激光笔入射烧杯的水,在水中发现笔直的光路 利用小组合作的形式,提供讨论、尝试的机会,用自己的语言归纳实验结果并演示

回答刚才的疑问,引入无影灯为了更好地表示光的直线传播,我们用一条直线表示光的传播路径,用一个箭头表示光的传播方向,用这样一条带箭头的直线来表示光线。 明白光线的画法了解点光源和平行光线的画法 用光线模型来表示光线,通过建立模型来简化问题。

其实,关于光沿直线传播,我们祖先在2000多年前就开始研究。《墨经》中记载了世界上最早的小孔成像现象。模拟小孔成像,提问:你看到了什么? 倒立的蜡烛火焰 用史实提高学生的民族自豪感通过观察小孔成像提高兴趣

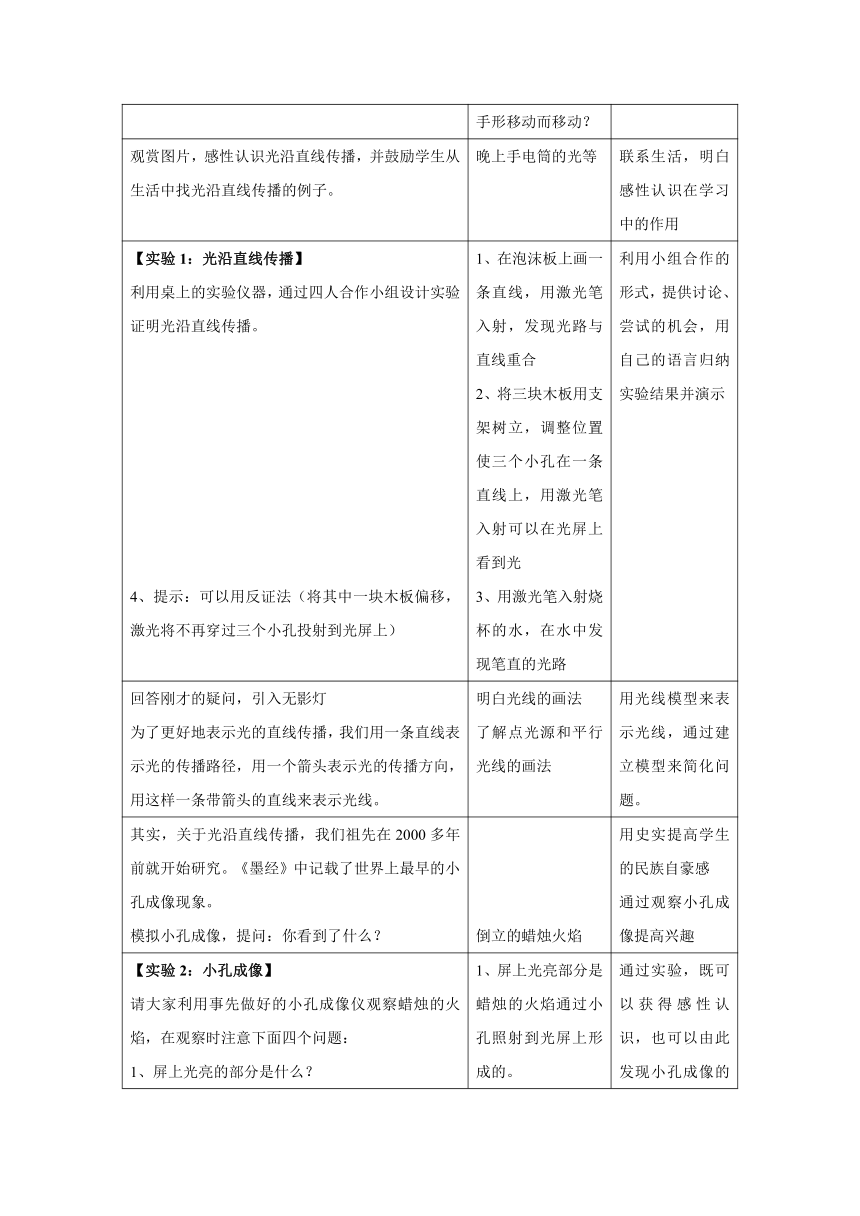

【实验2:小孔成像】请大家利用事先做好的小孔成像仪观察蜡烛的火焰,在观察时注意下面四个问题:1、屏上光亮的部分是什么?2、这个像时倒立的还是正立的?为什么?3、前后移动纸筒位置,改变光屏和小孔间的距离,观察像大小有什么变化?4、把蜡烛向右移一小段,像往哪侧移?为什么会有这样的变化? 1、屏上光亮部分是蜡烛的火焰通过小孔照射到光屏上形成的。2、由于光沿直线传播,火焰上部分的光透过小孔照射到光屏的下边,火焰下部分的光透过小孔照射到光屏的上边。3、光屏和小孔之间的距离增大,像变小。4、蜡烛向右移,光屏上的像向左移。 通过实验,既可以获得感性认识,也可以由此发现小孔成像的特点,并在实验过程中培养学生实事求是,尊重实验的精神。

提问:小孔成像所成的像和刚才的影子有什么区别?关于两者的区别,北宋的沈括在《梦溪笔谈》中也有记载。阅读p90资料 像是倒立的,影子是正立的像是实际光线照到光屏上形成的,影子是光线被不透明的物体挡住形成的阴影总结:影子和物体的移动方向是一致的,但是像和物体的移动方向是相反的 学习归纳总结能力阅读资料不仅让学生明白中国古人的成就,也可以总结新的知识点。

【应用:光沿直线传播】1、将三枚大头针插在泡沫板上,要求在一条直线上(不用直尺)2、解释日食和月食的形成 1、用激光笔先在泡沫板上产生一条光路,将大头针插在光路上2、先让一枚大头针的灯下产生影子,其他两枚大头针插在影子上3、先插上两枚大头针,然后沿两者的直线在中间插入一枚大头针4、学生上台画图解释月食,同理证明日食 光沿直线传播的应用是非常重要的一个环节,不仅可以检查学生的理解情况,还可以将知识与实际生活相联系,明白理论是为实际服务的,并不是空中楼阁。

中国文化博大精深,皮影戏是其中一项宝贵技艺。播放一段皮影戏的台前幕后这种光与影的艺术,需要我们及后来人的传承。中国的皮影戏已经在2011年11月26日被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。 感受中国文化、技艺,再次产生民族自豪感,以及责任感。

【作业】1、完善小孔成像仪,并利用小孔成像仪研究影响像大小的因素有哪些?2、留意生活,用光沿直线传播去解释或解决生活实际中遇到的事例。

课后反思:

课程改革要求科学课程教学以学生发展为本,以学生创新精神和实践能力培养为重点,以提高科学素养为宗旨,通过科学探究的学习方式,让学生体验科学探究活动的过程。

在猜礼物和立竿见影及手影游戏中,为学生创设了一种轻松、愉悦的学习氛围,体现了愉快教学。对初一学生来说,自己设计实验来验证猜想是有一定难度的。为了突破难点,启迪学生测测深入思维,体现教师指导作用,设置阶梯式的问题有一定的必要。四人一组围绕问题面对面交流,组与组交流,老师也可参与讨论,让学生自己讨论出实验器材、实验步骤,体验科学探究过程的乐趣,增进交流与合作,学习科学方法,发展科学探究能力。小孔成像仪由学生自己制作,以充分挖掘学生手、脑并用的能力,而且成本低廉,学生用自制学具完成小孔成像特点的探究,印象深刻,课后再现率高。

课前督促每一个学生完成小孔成像仪的准备工作,这一项是教学成功的前提和基础;整个教学过程是一个学生积极参与的过程,怎样协调好学生活动与课堂纪律的关系成为本节课的难点;由于教学活动是以学生为主体,所以教学时间不可能控制得十分准确,因此在整个教学过程中,教学进程要根据实际情况灵活掌握,在本次的教学中。利用了一点课外时间,所以录像中的时间已经超出了45分钟。

教材分析:

初中光学主要学习的内容是:光的直线传播、光的发射及光的折射现象。本节是光学内容的初探,光的直线传播是自然界常见的现象,在生活生产上有广泛的应用。在初中的学习中,只有先明白光在均匀介质中沿直线传播,才能继续学习光的反射和折射定律,为后面的学习打下基础。

本节是在实验基础上归纳出光在均匀介质中沿直线传播的规律的,所以本节内容对培养学生的观察能力及分析、比较、归纳能力都有着很大的作用,探究学习的过程也有利于培养学生尊重事实、实事求是的精神及创新精神,同时为学生提供了自主学习、归纳、体验成功的一个良好机会。

学情分析:

学生对光沿直线传播有一定的感性认识,但要把光沿直线传播从感性认识提高到理性认识,需要综合运用各方面的能力,设计实验、观察、阅读、分析归纳等能力,这对初中学生来说是欠缺的。而综合分析能力是学生今后必须具备的,学习光沿直线传播的知识,可以培养学生这方面的能力。

教学目标:

【科学知识与技能】:

(1)知道什么叫光源,能鉴别哪些是光源,知道对地球来说太阳是最重要的光源

(2)知道光在同种均匀介质中沿直线传播

(3)知道物体通过小孔能够能像,知道小孔成像的原理

(4)能描述小孔成像的特点,知道小孔成像的事实表明光的直线传播规律

(5)了解日食和月食形成的原因

【科学探究】:

(1)通过合作设计实验来证明光沿直线传播

(2)通过制作小孔成像仪观察蜡烛的像来理解小孔成像的特点

【科学态度、情感与价值观】:

(1)利用光在均匀介质中沿直线传播的性质解释一些生活中的影子、“小孔成像”等现象

(2)了解《墨经》中关于小孔成像的记载以及阅读书中关于沈括与《梦溪笔谈》这段资料,知道我国古代对科学的研究,培养爱国情感。

【科学、技术与社会的关系】:

完善小孔成像仪和留意生活的作业,让学生在动手中明白理论知识与实际应用之间的联系。

教学重点难点:

【重点】:光源;光在均匀介质中沿直线传播规律;小孔成像

【难点】:光在均匀介质中沿直线传播;小孔成像现象、原理、特点

教学器材准备:

电瓶灯、硬纸板、直杆、LED灯、激光笔、支架、带孔的木板、带水的烧杯、白纸、直尺、泡沫板、大头针、蜡烛、自制小孔成像仪、玻璃砖

教学活动过程:

教师活动 学生活动 设计意图

【创设情境,引入新课】老师带了一份亲手制作的小礼物送给班级的同学,但是它装在这个密闭的盒子中,如果哪位同学能猜出里面的礼物就送给他,前提是不能打开盒子。 通过尝试完成探索活动 尽快抓住学生的兴趣,引入新课。

大家看到LED灯是因为它发出的光进入眼睛,我们将这类能自行发光的物体成为光源。但是彩蛋没有发光,你怎么也看到它? 因为它反射了别的光源的光。 引出看到物体的条件和光源。

观赏图片,判断哪些是光源。在这些光源中,有的在发光时温度很高,我们把这类光源称为热光源。有的在发光时温度并不高,我们把这类光源成为冷光源,还有的是发光的生物。 根据光源的定义判断。根据分类标准对图片中的光源进行分类。 阅读p87页的LED光源,了解LED光源的优点,培养阅读归纳能力。

【活动过渡】对地球来说太阳是最强的天然光源。活动1:立竿见影活动2:手影游戏提问:针对刚才的两个活动,你有什么疑问? 1、影子是怎么形成的?2、影子为什么总在背光侧?3、手影为什么会随着手形的改变而改变?手影为什么随手形移动而移动? 在游戏中,鼓励学生从各个不同的角度发现问题,提出问题,培养学生质疑精神。

观赏图片,感性认识光沿直线传播,并鼓励学生从生活中找光沿直线传播的例子。 晚上手电筒的光等 联系生活,明白感性认识在学习中的作用

【实验1:光沿直线传播】利用桌上的实验仪器,通过四人合作小组设计实验证明光沿直线传播。4、提示:可以用反证法(将其中一块木板偏移,激光将不再穿过三个小孔投射到光屏上) 1、在泡沫板上画一条直线,用激光笔入射,发现光路与直线重合2、将三块木板用支架树立,调整位置使三个小孔在一条直线上,用激光笔入射可以在光屏上看到光3、用激光笔入射烧杯的水,在水中发现笔直的光路 利用小组合作的形式,提供讨论、尝试的机会,用自己的语言归纳实验结果并演示

回答刚才的疑问,引入无影灯为了更好地表示光的直线传播,我们用一条直线表示光的传播路径,用一个箭头表示光的传播方向,用这样一条带箭头的直线来表示光线。 明白光线的画法了解点光源和平行光线的画法 用光线模型来表示光线,通过建立模型来简化问题。

其实,关于光沿直线传播,我们祖先在2000多年前就开始研究。《墨经》中记载了世界上最早的小孔成像现象。模拟小孔成像,提问:你看到了什么? 倒立的蜡烛火焰 用史实提高学生的民族自豪感通过观察小孔成像提高兴趣

【实验2:小孔成像】请大家利用事先做好的小孔成像仪观察蜡烛的火焰,在观察时注意下面四个问题:1、屏上光亮的部分是什么?2、这个像时倒立的还是正立的?为什么?3、前后移动纸筒位置,改变光屏和小孔间的距离,观察像大小有什么变化?4、把蜡烛向右移一小段,像往哪侧移?为什么会有这样的变化? 1、屏上光亮部分是蜡烛的火焰通过小孔照射到光屏上形成的。2、由于光沿直线传播,火焰上部分的光透过小孔照射到光屏的下边,火焰下部分的光透过小孔照射到光屏的上边。3、光屏和小孔之间的距离增大,像变小。4、蜡烛向右移,光屏上的像向左移。 通过实验,既可以获得感性认识,也可以由此发现小孔成像的特点,并在实验过程中培养学生实事求是,尊重实验的精神。

提问:小孔成像所成的像和刚才的影子有什么区别?关于两者的区别,北宋的沈括在《梦溪笔谈》中也有记载。阅读p90资料 像是倒立的,影子是正立的像是实际光线照到光屏上形成的,影子是光线被不透明的物体挡住形成的阴影总结:影子和物体的移动方向是一致的,但是像和物体的移动方向是相反的 学习归纳总结能力阅读资料不仅让学生明白中国古人的成就,也可以总结新的知识点。

【应用:光沿直线传播】1、将三枚大头针插在泡沫板上,要求在一条直线上(不用直尺)2、解释日食和月食的形成 1、用激光笔先在泡沫板上产生一条光路,将大头针插在光路上2、先让一枚大头针的灯下产生影子,其他两枚大头针插在影子上3、先插上两枚大头针,然后沿两者的直线在中间插入一枚大头针4、学生上台画图解释月食,同理证明日食 光沿直线传播的应用是非常重要的一个环节,不仅可以检查学生的理解情况,还可以将知识与实际生活相联系,明白理论是为实际服务的,并不是空中楼阁。

中国文化博大精深,皮影戏是其中一项宝贵技艺。播放一段皮影戏的台前幕后这种光与影的艺术,需要我们及后来人的传承。中国的皮影戏已经在2011年11月26日被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。 感受中国文化、技艺,再次产生民族自豪感,以及责任感。

【作业】1、完善小孔成像仪,并利用小孔成像仪研究影响像大小的因素有哪些?2、留意生活,用光沿直线传播去解释或解决生活实际中遇到的事例。

课后反思:

课程改革要求科学课程教学以学生发展为本,以学生创新精神和实践能力培养为重点,以提高科学素养为宗旨,通过科学探究的学习方式,让学生体验科学探究活动的过程。

在猜礼物和立竿见影及手影游戏中,为学生创设了一种轻松、愉悦的学习氛围,体现了愉快教学。对初一学生来说,自己设计实验来验证猜想是有一定难度的。为了突破难点,启迪学生测测深入思维,体现教师指导作用,设置阶梯式的问题有一定的必要。四人一组围绕问题面对面交流,组与组交流,老师也可参与讨论,让学生自己讨论出实验器材、实验步骤,体验科学探究过程的乐趣,增进交流与合作,学习科学方法,发展科学探究能力。小孔成像仪由学生自己制作,以充分挖掘学生手、脑并用的能力,而且成本低廉,学生用自制学具完成小孔成像特点的探究,印象深刻,课后再现率高。

课前督促每一个学生完成小孔成像仪的准备工作,这一项是教学成功的前提和基础;整个教学过程是一个学生积极参与的过程,怎样协调好学生活动与课堂纪律的关系成为本节课的难点;由于教学活动是以学生为主体,所以教学时间不可能控制得十分准确,因此在整个教学过程中,教学进程要根据实际情况灵活掌握,在本次的教学中。利用了一点课外时间,所以录像中的时间已经超出了45分钟。

同课章节目录

- 第1章 水

- 1 地球上的水

- 2 水的三态变化

- 3 水是常用的溶剂

- 4 配制溶液

- 5 水的组成

- 6 水资源的利用和保护

- 第2章 空气

- 1 空气的存在

- 2 空气的成分

- 3 氧气

- 4 二氧化碳

- 5 保护大气圈

- 第3章 阳光

- 1 太阳辐射能

- 2 阳光的传播

- 3 阳光的组成

- 第4章 土壤

- 1 土壤的组成和性状

- 2 土壤与植物

- 3 人类活动与土壤

- 第5章 生态系统

- 1 种群和群落

- 2 生态系统

- 3 生物圈

- 第6章 动物和人的生殖与发育

- 1 动物的生殖与发育

- 2 人的生殖与发育

- 第7章 植物和微生物的生殖与发育

- 1 绿色开花植物的有性生殖和发育

- 2 种子的萌发和幼苗形成

- 3 植物的无性生殖

- 4 细菌和真菌的繁殖